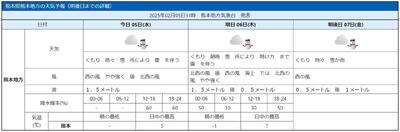

学校生活

いよいよ大詰め

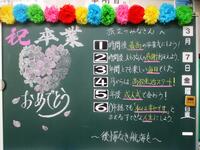

1・2年生では、学年末考査が行われています。

本校では、9教科すべてで行われるテストですので、計画的に勉強しないと大変なようです。インフルエンザも流行りつつある中、予定通り実施されましたが、みんな頑張っていました。

そのような中、3年生は、私立一般、そして公立後期選抜が、3月4日(水)~から行われます。

3月7日(土)は卒業式!いよいよ大詰めとなりました。

節目のときに

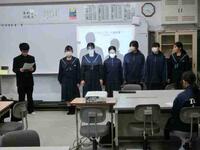

2月6日(金)東陽中2年生で「立志式」を実施!

この日は授業参観でもありましたので、保護者の方にも参加いただいています。

生徒自ら進行を務め、あらためて立志式の由来について確認した後に、いよいよ発表です。

家族、友達、周囲の人への感謝や、過去と未来の自分への願いなどを込めて、漢字一文字に表し、「志」を発表してくれました。また、発表した生徒に対して返しの言葉もあり、温かく笑ましい雰囲気の中にも緊張感もあり、とても感動的な式でした。

最後は、保護者代表の方のお言葉に引き込まれるように感動し、参加させていただいた私も、思わず涙があふれました。

今回の立志式が2年生にとって大きな節目となり、それぞれの「志」が叶うことを心よりお祈りいたします。

第2回PTA総会お世話になりました

2月6日(金)の授業参観、PTA総会、懇談会では、保護者の方、また、この日は学校運営協議会の皆様方にも授業を参観いただいています。お忙しい中にありがとうございました。

PTA総会では、今後の活動の大きな起点となる議題もあり、多くの方に参加いただいています。

これまで支えていただいた、現PTA役員の皆様、1年間ありがとうございました。また、新役員の皆様、令和8年度の東陽中をよろしくお願いします。そして、全会員の皆様、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

PTAの皆さんのおかげです

本校区は一小一中で、「東陽町PTA連絡会」(略称町P)を合同で年6回行っています。毎年児童・生徒はもちろんのこと、学校、地域への貢献のために尽力いただいています。今年度は中学校が担当校(主査)として町Pの運営を担い、中心となって運営いただきました。特に、会長、副会長、会計の4名の方を中心に、大変お世話になりました。今年度町Pは、臨時を含め7回ほど開催し、合同運動会、愛校作業、2回の資源回収、地区懇談会、市Pスポーツ大会、しょうが祭等について話し合い、その都度、計画・準備(P)、実施(D)、振り返り(C)、改善(A)をしていただいています。また、各学年、各委員さん方には、それぞれの催しの際、ご協力ありがとうございました。おかげさまで、東陽の児童・生徒にとってすばらしい教育環境が整いました。本当にありがとうございました。いよいよ引き継ぎの時期にもなりますが、新旧の役員様方、最後までどうぞよろしくお願いいたします。

お茶の効能(給食集会)

1月27日(火)「東陽町の給食を支えていただいている方々について学ぼう」と題し、生活向上委員会が初仕事として給食集会を行いました。新委員長さんからは、「給食食材の産地について」説明し、熊本県産の食材が多く使用されていることなどを、みんなに分かりやすくプレゼンしてくれました。

後半は、本校区の栄養教諭に、「緑茶の効果を知り、淹れ方を知ろう」と題し、給食講話をいただいています。お茶の生産地やお茶の効果、お湯の温度による成分の違いなどを学びました。急須に入れるお湯の温度を調整して、実際に味比べも行ったようです。普段何気なく飲んでいるお茶のおいしさを知った私たちでした。

あらためて、日頃の給食に感謝の気持ちを感じた時間でした。

給食センターの方々、いつもありがとうございます。

生徒会デビュー

☆1月19日(月)に新生徒会による生徒集会を行っています。

12月に役員改選があり、今回が新生徒会メンバーでの実質デビューです。特に1年生は、緊張感や初々しさが伝わっていました。これからよろしくお願いします。

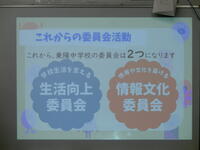

さて、専門委員会ですが、今回(令和8年度)から次の2つの委員会にまとめられました。

①生活向上委員会(旧:生活環境+保健給食+体育)

②情報文化委員会(旧:放送・図書)

委員長はこれから決めるそうです。

☆ランチミーティング

1月20日(火)、校長室にて、新生徒会のメンバーと生徒会担当6名で給食をいただきました。

その後は、学校グランドデザインへの掲載に、新生徒会テーマとサブテーマを依頼したところです。するとなんと、すでに決めているとのことです。 すばらしい! これからが楽しみ!!

たくさん集まりました

1月17日(土)、寒い朝でしたが2回目の小中合同「資源回収」を行いました。

各区長さん方の呼びかけや小中学校PTA本部役員さん、地区委員さんには事前連絡から当日朝の回収作業など、大変お世話になりました。おかげさまで、たくさん回収できました。ありがとうございます。

そして、生徒の皆さんの協力もあり、直近に受験を控えた3年生も参加してくれて、微笑ましく思いました。

ご協力いただいた方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。

黙々と上手に書けました

席書会

1月13日(火)午後、席書会を実施しています。この日は寒く、各教室で行いました。

各学年の課題:1年「不言実行」、2年「新たな目標」、3年「旅立ちの春」

校内放送を使ってアナウンスを合図に、時間制限内で、黙々と書き上げていました。

いい作品が仕上がったようです。

県内の高校では「芸術コース(書道系)」などもあって専門的な理論や実技が学べる学校もあります。また、書道部を設置してある高校も多く、進路選択の一つとして進学する生徒も多いとも聞きます。

日本の伝統文化!すばらしいですね!

新年明けましておめでとうございます

令和8年1月8日(木)

2026年もスタートしました!

新年初日は早速、始業式と実力テストが行われています。

始業式では、各学年代表と生徒会執行部からの発表があり、聞いていたすべての生徒も、自分の新年の抱負などを思い浮かべていたようです。

今年はどんな年になるでしょうか!

2026年 東陽中にも明るい話題がたくさん来ることでしょう。

一年を通して、皆さんが健康で健やかに成長されることを願っています。

2学期終業式

12月24日(水)は2学期終業式

日数が長くて、行事が一番多い2学期が終わりました。

全体行事、地域行事、各学年の行事など、様々な行事が行われた2学期。とても充実していたと思います。

学校で学ぶことももちろん大切ですが、私は地域との連携によって深い学びがあったことを肌身で感じました。

あらためまして、保護者・地域の皆様には感謝申し上げます。ありがとうございました

どうか、3学期の最後までよろしくお願いいたします。

~お正月に向けて~

12月20日(土)午前 【3年生】

東陽町在住の2名の方が講師として指導を、そして本校CSの方にはサポートとして門松づくりを行いました。

事前に、門松になる大きな竹は切り出し、二つの土台となるドラム缶も講師の方で用意してあるなど、本当に至れり尽くせりでした。

作業も順調に進み、立派な門松ができあがり、これでお正月を迎えられます。ありがとうございました。

「2026年」もいい年でありますように!

現執行部及び専門委員長

12月17日(水)朝、生徒集会が行われ、執行部及び各委員長からの月例報告と、図書委員会からの発表でした。

実は3年生の執行部及び委員長としては、最後の生徒集会でもあります。

図書委員会からは、まずは多読書の表彰です

次に図書室への入室数や貸出冊数の分析と、解決策等を提示してもらいました。

・1年生は人数は少ないですが、図書室へよく通い、たくさん本を読んでいます。

・2年生は月までの貸出冊数が増えました。

・3年生は受験勉強が忙しいですが、気分転換をするために読書をうまく活用してください。

~さらに続けて

・今回、貸出冊数を比べて分かったことは、年間の合計が昨年度と比べ400冊近く全体で貸し出し冊数が少ないことが分かりました。

・部活や勉強などで忙しいとは思いますが、積極的に図書室を活用し、「読書の東陽」と呼ばれるように本を読みましょう。

読書離れが進む中、今回の集会をきっかけに、本に親しむ機会が増えるといいなあと思います。

新生徒会任命式

12月16日(火)早朝、この日は気温が低くとても寒い日でしたが、武道館において、寒さに震えながら生徒会役員任命式を行いました。

前回紹介しましたが、4人全員が信任投票によって選出されました。

会長 副会長 書記2名

12月4日(木)に行われた公開討論会では、現状の「課題(NNBプロジェクト)について」、「どんな学校にしたいのか」、「その公約達成のためにどうするのか」の質問について、「自分だったらこうするんだ」という強い意志を示し、翌日の立会演説会では立派に公約を述べてもらいました。そして任命式!公約実現に向けたさらなる意気込みを見せてくれた新生徒会の皆さんです。また、現会長と、副会長からは激励の言葉を力強くいただきました。

全生徒が協力して、この東陽中学校をよりよくしていってほしいと思います。

修学旅行道中

2年生は、12月9日から二泊三日の修学旅行です。いくつかの八代市の中学生も一緒のようです。

☆1日目は奈良の水平社博物館と奈良公園(東大寺)

水平社博物館では、事前に学習したことを現地で確認し、さらに学びが深まったようです。

そして、奈良公園(東大寺)の建物と大仏のスケールの大きさにびっくりです。また、大仏殿の柱の穴くぐりにも、たくさん挑戦しました。きっとご利益があることでしょう。

☆2日目は京都市内班別自主研修

班長さんを中心に、見学予定地をすべて回っていました。途中、道に迷ったり、バスを間違えたりしながらも、京都の町中を堪能したようです。とても良い研修でした。

☆3日目は大阪のユニバーサルスタジオジャパン(USJ)

班別になり、短い時間ではありましたが、自分たちが行きたい所には行きました、とのことです。たくさん買い物もできたようです。

楽しく、規律を守って、たくさん学びのある3日間でした。

あんなに小さな種が

1年生が10月23日に農業体験学習でお世話になった方より、新鮮な「ほうれん草」と「ルッコラ」を届けていただきました。立派に育った野菜はみずみずしく、一つ一つ丁寧に袋に包まれた形でのご対面です。「あの1㍉ほどの種がこんなに、、、」と、生徒たちは大喜びです。貴重な体験をさせていただいた○○様にあらためて感謝申し上げます。

ありがとうございました。

さあ任せましたよ!

来年度の生徒会を担う、「立会演説会及び投票」が12月4日(木)、行われました。

生徒会活動の目的は、「学校生活をよりよくするため、学校生活の中での課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していく。」と理解しています。

今回、4名が立候補してくれました。

|

・会長候補 ○○○○さん |

|

4人の候補者は、東陽中学校をよりよくしていくために、自分の思いをしっかりと伝えてくれました。

ペーパーorタブレット

12月2日(火)と3日(水)、1・2年生対象に行われた県学力調査(国・数・英)、八代市学力調査(社・理)では、すべてが「CBT方式」で、筆記用具を一切使わない「タブレット」を用いた調査が実施されました。

Wi-Fi環境などによる不具合もなく、スムーズに調査を終え、ペーパー世代の私たちの心配をよそに、生徒の皆さんにとっては普通で、まったく問題なかったようです。

今回はテスト担当者から「CBT方式」の様子を聞いてみました。

「教科によっては、長文を見たり資料を見たりするときのスクロールが大変そうでした」、「タブレットと別に紙面の問題文があれば」、「解答の文字入力変換に戸惑っていた」、「はやく解答を済ませた人もいました」、「テストを受けた感はあったようですが、実際はどうでしょうか」などの意見がありました。

~数年間の話です~

「これまでのペーパーテストを苦手としていた子どもさんが、タブレットを活用したドリルやテストに変わった途端、解読スピードが格段に上がり、解答もほぼ満点、、、」という人を見たことがあります。目で認識する何かが違うんでしょうか、。

まずは、結果が出るのを待ちたいと思います。

伝統文化の継承へ

11月22日(土)、東陽町づくり協議会の主催で「東陽町文化の祭典」が東陽スポーツセンターにて行われ、今年は敬老会のご招待をはじめ、多くの方が来場されました。私も朝から参加し、終日、貴重な時間を過し、たくさんの元気をいただきました。

日頃より地域と学校が一緒になって、取組を企画いただいている「東陽町づくり協議会」の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。

今回の「東陽町文化の祭典」に向け、総合的な学習の時間を通して、「地域に伝承されている伝統文化やそれを継承している人に触れ、実際に伝統文化を体験する活動」の学習を進めて参りました。

小・中連携一貫教育共通の学校目標等は次の通りです。

| 「ふるさと東陽」を愛し、夢実現に向け未来を切り拓く東陽っ子の育成を目指し、保・小・中の縦のつながりと、学校・家庭・地域の横のつながりの中で、子供たちの「夢」を育む学校教育を推進する。 「東陽町を大好きな児童生徒」を育てるため、義務教育9年間を見通した、子ども の「育ち」と「学び」をつなぐ教育を展開する。 |

としています。

学校・地域がともに発展するためには、互いに共存・協力・相互の関係が理想です。まさに今回の取組は、本校区が目指す行事であると考えています。

下の写真は、当日の展示物と小・中合同で行った伝統芸能です。

☆展示物(一部)

☆「箱石銭太鼓踊り」

「坂より上棒踊り」

「石匠太鼓」

集合写真

当日は、展示物・ステージ発表など様々な催し物がありました。

週末は文化の祭典です

秋も早々に、先週ぐらいから急に冷え込むようになり、衣替えなどの冬支度が追いつかない今日この頃です。季節は一気に冬に移ったのでしょうか。

先日、本校区CSの方に、写真をいただきました。まだ今ほど寒くなる前の、11月上旬の五家荘だそうですが、すっかり秋めいているようです。ありがたく飾らせていただいています。

そのような中、7月から練習を重ね、いよいよ本番を迎える「東陽町文化の祭典.pdf」が、東陽町スポーツセンターで行われます。全国的にも、インフルエンザなどの感染症も心配されるところですが、当日、予定通り開催されますことを楽しみにしております。

ちょっとひと休み

東陽中にいろんな季節の花があります

校庭にはたくさんの植物があり、種から育てたものや、苗、さし木など様々ですが、花は、季節を通して私たちの心を癒やしてくれています。

先日、体育館前に置いてある植木鉢を見て、ふと生徒が「これなんですか」と聞いてきたので、「これ菊の花だよ」と答えると、「小さいのは知ってるけど、こんなに大きいのがあるんだ~」、と驚いていました。ちゃんと花に気付いているんだなあと嬉しく思いながら、「菊の花だよ」答えた私も実はよく知らなかったので、ちょっと反省しています。

現在、玄関前や体育館通路などに置いてある菊は、理科担当職員が、5月くらいに、さし木から育て、毎日、水や肥料などをやり、丹精を込めて育ててきた菊です。「これからさらに花びらが開き大きくなります」、とのことです。

左から上下4枚の写真は、「管物(くだもの) 細い花びら」、右の上下6枚の写真は「厚物(あつもの)」と言うそうです。下の写真のように、3本仕立てにして、3個の大輪の花を咲かせるようにも工夫されいます。

最近は、めったに目にすることがない貴重な花です。11月のこれからが見頃だそうですので、ぜひ、ご観賞ください。

来週は、「東陽町文化の祭典」と、後期中間考査をひかえています。準備においてもラストスパートですが、今週は、ちょっとひと休みです。

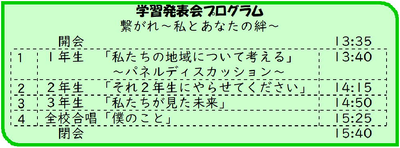

アットホームで内容のある学習発表会

本年度は「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」のテーマをもとに、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表する形で開催いたしました。

1年生は、「地域」で学んだ5つのテーマについてまとめ、今後それをどう伝え、課題についてはどのように解決していくのかなど、討論形式の「パネルディスカッション」で行いました。一人一人の声もよく通り、意見や質問に対する回答など、堂々と発表する姿に、これから東陽中の中堅学年(かなめ)としての頼もしさを感じました。

2年生は、10事業所の職場体験学習で学んだことを、「ライブニュース」感覚で中継疑似体験しながら、臨場感のある発表をしてくれました。合間に寸劇もあって、面白おかしく、伝えることはしっかりと伝える内容で、これから東陽中のリーダーとしての姿をしっかりと体感することができました。

3年生は、自分の未来像「進路」を題材とし、ストーリー、役づくり、絶妙な場面転換などを工夫して、30分の演劇を見事にチームワークで創り上げました。さすがです。これから、進路選択を迎える3年生は、順風満帆にいくこともあれば、悩みや困難にぶつかることもあるかもしれません。今日演じた25年後の未来像のように、きっと何事にも乗り越えてくれると思います。3年生にとっては最後の学習発表会ですが、間違いなく後輩たちが立派に引き継いでくれることでしょう。

各学年共通して、支えてくれた仲間や保護者、地域の方々との繋がり、そのことによって自分たちが学び成長している、ということへの「感謝の気持ち」がそれぞれの発表から伝わりました。

合唱で歌ったミセスの「僕のこと」は、どの世代にもぐっとくる歌詞で曲が表現されており、子どもたちも大好きな曲の一つで、何回聴いても歌っても感動します。限られた時間の中、難易度の高い曲に挑戦し、よく歌えたと思います。ピアノもすごくきれいで、実はとても難しいんですよ。

最後に、本日ご観覧いただいたすべての方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

弦楽器の音色にふれる

10月31日(金)14時~、東陽スポーツセンターにて「RENTARO室内オーケストラ九州」のお二人の奏者をお招きして、本物の音楽にふれる貴重な演奏会がありました。

これは、鏡文化センター自主事業の「八代市演奏家派遣アウトリーチ事業」です。とてもありがたいことだと思います。関係者の皆様ありがとうございました。

今回は、ヴァイオリンとチェロ奏者の2名の方に演奏いただいています。

G線上のアリアから演奏が始まりましたが、最初の1小節を聴いた私は思わず目をつぶり、心地よさと安堵感からか瞑想していました。

約1時間ほどの演奏会でしたが、演奏者の方が所属される「RENTARO室内オーケストラ」の由来でもある、作曲家「滝廉太郎」さんの曲や、この日は小学生もいましたので、ジブリの曲などもリズムに乗った楽しい演奏もありました。

柔らかい弦のあの響きは、日頃の慌ただしい私たちの生活を、癒していただいたなあと感じています。

ありがとうございました。

舞台づくりから発表へ

一大イベントの「しょうが祭」が終わり、ほっとしたのもつかの間、3年生は共通テストです。2日目の社会と数学のすべてが終わったところで、次の時間、ステージ準備。

学習発表会では本校の体育館を使用するため、ステージ準備が必要です。 ステージ準備??

そうなんです、本校の体育館は普段フロアーのみでステージがなく、イベントごとにステージを、まるで歌舞伎の大迫り(おおぜり)のように平面のフロアーを動力で上げているんです。それに加えて今回は、劇などをするのに割り幕が必要なため、ワイヤーや支柱、専用のカーテンを取り付けた特設のステージが必要なのだそうですが、。私もどう準備するんだろう、と見ていましたらなんと、みんな要領もわかっていて、最初の説明だけであとはそれぞれが分担して、そこ30分ほどで完成したのです。 はー!!! おどろきです!!

これで本格的な舞台練習もできるようになりました。

学習発表会は、11月6日(木)午後からです。

最初と最後のガイド

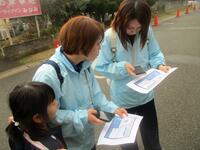

10月26日(日)、「新市誕生20周年記念 第51回東陽町しょうが祭」が石橋公園芝生広場・道の駅東陽で行われ、本校生徒も祭の一役を担い、日本遺産中学生ボランティアガイドを実施いたしました。

早朝からスタッフの方がお客様を迎える準備をされ、開始時刻の8時半には「しょうが」を買い求めるお客様で、会場は大賑わいです。

そしていよいよ中学生ボランティアガイドも9時からスタート。買い物や飲食で賑わう来場者に生徒自らが総出で希望者を募ります。

ステージでは、「上田アニ」さんが面白おかしく司会を務められ、中学生ボランティアの宣伝・見所についても、3年生の代表生徒は的確に答えてくれました。

このあといよいよ4つのグループに分かれ、約45分程かけてガイドを務めました。

ボランティアガイドはこれからも続きますが、今回1年生にとっては最初で、3年生にとっては最後のガイドとなります。終わりの会では3年生が前に立ち、後輩たちに向けて、引き継ぎの言葉をかけてくれました。

「自律・協働・貢献」の本校スローガンは、地域の皆様によって支えられていることを実感した一日でした。

このような機会を与えていただいた東陽町、町づくり協議会の皆様、保護者・地域の皆様、本当にありがとうございました。

「しょうが」ってこんなに大きいの?

東陽「しょうが祭」に向けて

東陽「しょうが祭」の前日に、品評会があり、初めて見た取れたての生姜に驚いた私です。

10月25日(土)朝6時半過ぎには、各団体の役員の方々が東陽小学校体育館・ピロティーに集まり、東陽町で栽培されている生姜の、出品受け付けがそれぞれの団体で行われました。

参加団体は、JA生姜部会、JA女性部、一般農家、東陽小・中学校PTAからです。出品対象生姜は、露地栽培のしょうが3株をひとくくりにして、茎を竹で挟んだ状態で出品です。

東陽小・中学校からも多くの出品があり、本校区では小・中PTAの執行部の方に受付していただきました。

普段、私が一般的にスーパーなどで目にする生姜は、トレーにこぶし半分ほどのものですが、今回、茎が付いた状態で出品された生姜に、「こんな風に生姜ってできているんだ…そしてでかい」、と、おどろきと新しい発見をしたところです。生産者さんが言われるには、一般的に「1株2㌔程あれば十分」、だそうですが、今回、最大で「3株、27㌔超え」の生姜もあり、驚きの声が上がりました。

生姜の提供、そして寄付金をいただいた皆様、本日受付を担当いただいたPTA執行部の皆様、地区委員様、ご協力ありがとうございました。

明日の「東陽町しょうが祭」が楽しみです。

こんなに小さい種が

10月23日(木)、1年生は東陽町北にある梅本様の農園において、農業体験学習をさせていただきました。

広いハウスの中の畑は、すぐに作業ができるように畝がつくられ、穴が空いた黒マルチが敷いてある状態でした。最初にまき方の説明のあと、早速、直径3㍉程の「ほうれん草」の種をまいていき、後半は、さらに小さい1㍉程の「ルッコラ」の種をつまんでまきました。

特に、ルッコラ(よくサラダに使われます)の種は、土に入れたらまったくわからないほど小さな種ですが、病気や虫の被害もなくしっかりと育っていくことを聞いて、子どもたちも「ほー」と、目をまるくしていました。

要領をつかんだ生徒は黙々と作業を進め、約2時間ほどで、あの広い畑の2畝もまいていました。

約2ヶ月程で収穫となるそうです。

今回、貴重な体験学習を受け入れていただきありがとうございました。

1年生「くまもと地域探究」

10月21日(火)、1年生は終日、菊池恵楓園歴史資料館、熊本城、城彩苑などの探究学習に行ってきました。

行きはジャンボタクシーに乗って最初の目的地である菊池恵楓園(10:00~)まで行き、ハンセン病問題についてしっかりと学びを深めました。

次の目的地に行くため、最寄り駅の御代志(熊本電鉄)から藤崎宮前までの切符を購入。30分ほど乗車し、下車後は徒歩で上通、下通を通り、城彩苑・熊本城へ。

城彩苑では昼食タイム(12:20~)です。物価高騰の最中、限られた飲食代で「昼食」と見学後の「デザート」のため、事前に昼食メニューは決めていたようです。

次の見学地の熊本城(13:00~)では自分でチケットを買い、南口から入場。熊本地震後、今もなお改修中ですが、天守閣はリニューアルされていて見所がたくさん。

そして、最後のお楽しみは再び城彩苑でデザートタイム(14:15~)です。

帰りは市電(15:02)に乗り、熊本駅に向かい、JR(15:33発)で有佐駅へ。解散式を有佐駅バス停で済ませ、種山行きのバスに乗って、無事東陽に到着(16:50)。

今回の「くまもと地域探究」は、集団宿泊教室に代わるもので、宿泊を伴わない行事として実施しています。各目的地の学習はもちろんのこと、その前後の公共交通機関切符購入・乗車、入場券、お金の使い方など、たくさんの社会勉強がありました。そして、何よりみんなで一緒に話をしたり食事したりしたことすべてが貴重な時間になったに違いありません。

どんな絵になるかな~ 全員の気持ちが伝わりました!

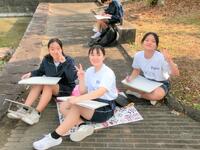

スケッチ大会

10月15日(水)はスケッチ大会があり、校区の「旧重見橋周辺地域」、「若宮神社境内」の2カ所で行いました。自然や伝統的な建物も多い東陽町は、絵を描くには絶好の場所だと思います。全体説明後、各々が事前に場所を決めていたのか、すぐにタブレットで写真を撮り、データとして収め、20分後には下描きを始めていました。

どんな絵ができるのか楽しみです。

八代中体連駅伝競走大会 (10月16日(木)県営八代総合運動公園)

絶好の駅伝日和!!といいますか、暑さとの戦いのような天気でしたが、「駅伝メンバー」全区間、自分のペースで最後までたすきをつなぎ、気持ちよくゴールすることができました。夏休みから全員で始めた朝ランニングは、最終的に14人が強化選手として大会までの期間厳しい練習を続けてきました。

今年のチームは、選手たち自らが考えて練習を行い、常に互いに声を掛け合う、とても良いチームになったと思います。当日は全校応援でこの大会を盛り上げることができ、東陽中らしさが存分に見られた駅伝大会でした。選手のみなさん、本当にお疲れ様です。そして、たくさんの応援ありがとうございました。

最後はまるで優勝のようなゴールシーンでした。

来年は、躍進賞をとると、意気込みを語ってくれました。

伝統芸能の伝承

「東陽町文化の祭典」を来月11月22日(土)に控え、練習にもだいぶ熱が入ってきました。(10月10日(金))

現在、3つの伝統芸能を、小学校3年生から中学生までの64名が一緒に、地域の方の指導のもと、学習しています。

☆箱石銭太鼓踊り 小3(6人)、小6(2人)、中学生(9人) 合計 17人

☆坂より上棒踊り 小4(6人)、小6(6人)、中学生(11人) 合計 23人

☆石匠太鼓 小5(10人)、小6(4人)、中学生(10人) 合計 24人

※下の写真は令和6年度の写真です

東陽町の人口は、1,761人 (令和7年4月末現在)と、人口減少の傾向は続いており、小・中学生がこの伝統芸能を継承していくことの大切さを感じています。

8月に行われた八代市中学生議会では、生徒会執行部より「市指定文化財の継承と保存について」質問しており、今後、衣装、道具の修理・保存などの予算面も含めて、八代市の協力を得ながら考えてくことが必要です。

11月22日(土)の「文化の祭典」がとても楽しみです。

やっぱりプロのガイドはすごい!

「八代市日本遺産ガイド講習会」を東陽定住センターで行いました。

講演「八代市の施設や史跡、日本遺産の情報を伝えるだけでなく、ガイド力によってさらに魅力を伝えるためには。」、そして、実習「実際に文化財を巡り、実際のガイドの手法を講師の先生とともに考えます。」の、2部構成で進めていただきました。

講演ではまず、「日本遺産とは~」から始まり、「八代を創造した石工たちの奇跡」、「やっぱり石工はすごい」、「阿蘇カルデラの噴火」、「溶結凝灰岩とは」、「ガイドとして大切なこと」等々、これまで学習してきたことをさらに深めていきました。

後半は、実習として、定住センターの石橋と若宮神社(ひねり灯籠)に行き、実際にガイドをするとき何を強調して伝えるかを、講師の先生と一緒に考えました。

今回はたくさんのことをインプットしましたので、次回はアウトプットの時です。

最短で、ボランティアガイドは週末の第2日曜日でしょうか。また、10月26日(日)には、東陽町のイベント「しょうが祭」があります。そこでも、ガイドが予定されています。今日の研修を生かせるといいですね。

今回の講習会は、近い将来、社会に出てからも役に立つ内容であったと思います。

最後に、NPO法人町づくり地域フォーラム鹿児島探検会代表理事の東川隆太郎様、そして八代市文化振興課の方々、関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

みんなでたすきを繋ぎます

10月16日(木)に予定されている、八代中体連駅伝競走大会に向けての選手推戴式を行っています。

夏休みから全員で始めたランニング。のちに強化練習を重ね、早いもので、あと10日後に本番を迎えることになりました。

今年のチームは、ランニング当初から雰囲気も良く、自主性を重んじ練習に臨んできた選手たちです。表情はとっても良いです。もちろん苦しい練習もあったことと思いますが、本番では気持ちよく笑顔で走ってくれることを願っています。

応援メッセージの思いを胸に全員で頑張ってください。

当日は、応援に行く人たちも全力で応援します。

貴重な体験活動「スペシャルイングリッシュタイム」

「スペシャルイングリッシュタイム」(9月25日(木)の午前)

八代市内のALTの先生が、東陽中にいらっしゃいました。

これは、英会話でのコミュニケーション能力を高めるため、事前に学校から八代市の事業に申し込み、実現した取組です。

各学年ごとにALTが英語の授業に入り、まずは3人の自己紹介、スピーチ、英会話など、緊張感の中にもたくさんの楽しみがあり、和やかなに時間となりました。

最後は記念写真です。

10月7日(火)は「八代市日本遺産ガイド講習会」を東陽定住センターで予定しています。

内容は、「八代市の施設や史跡、日本遺産の情報を伝えるだけでなく、ガイド力によってさらに魅力を伝えるためには」と題して、講師をお迎えします。(NPO法人町づくり地域フォーラム鹿児島探検会 代表理事の方)

どれくらい「本」読んでます?

暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になりました。「読書の秋」到来!といったところでしょうか。

本校には、図書支援員の先生が週2回来校し、蔵書管理、貸出、返却業務等の、図書活用支援を担っていただいています。

利用状況を伺うと、「昼休みに何人か来てくれますが、貸出冊数は少ないですね~」とのことです。

最近は「電子書籍」の利用が増えてきたのか、それとも単純に「本離れ」が進んでいるのか、大人も、本を手に取って読むことが少ないように思います。(私もそうです)

図書室の前には「新刊案内」や「貸出実績」の情報も掲示してあります。

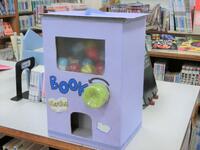

また、専門委員会では10月の目標を「本をたくさん読もう」とし、読書クラスマッチを計画しており、職員室前のモニターに流しています。さらに、図書支援員手作りの「本ガチャ」もかわいい仕上がりで、貸出アップに一役買ってもらっています。

生徒の皆さんの来館をお待ちしています!

氷川中学校さんと「ふれあい交流学習」

9月25日(木)に、わかあゆ・うぐいす学級は、熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校にて「ふれあい交流学習」を行わせていただきました。まだ暑さが残るこの日の朝でしたが、9時過ぎに徒歩で種山バス停まで移動し、出発までのしばらくの時間に、写真も撮ることができました。予定通り、9時40分発のバスに乗り、10時過ぎには無事高校に到着。

私も初めて、施設の中におじゃましましたが、高校のカフェはとてもきれいで、すでにお客様でいっぱいでした。子どもたちも大喜びです。交流会は隣接する図書室で行われ、緊張しながらも自己紹介クイズですぐに意気投合し、後半は、人気のカフェを利用させていただきました。

今回の「ふれあい交流学習」は、子どもたちの生き生きとした笑顔がたくさん見られ、とても有意義な会であったと思います。

場所提供をいただいた、鏡わかあゆ高等支援学校様、ありがとうございました、そして、仲良くしていただいた氷川中学校の生徒の皆さん、ありがとうございました。またの交流を楽しみにしています。

ちゃんと磨けているかな ~ブラッシング指導~

9月24日(水)、養護教諭による出前授業を各学年で実施しています。

まず生徒は、どんな虫歯があって、原因は何か、そして虫歯や歯周病が引き起こす心疾患や意外な病気の可能性を学習しました。その上で、歯科検診の結果を配布し、自分の歯の状態を確認した上で、ブラッシング法や、染め出しをして、磨き残しなどを目で見て確認をしました。

最後に養護教諭から、虫歯予防のために「私のカルテ」(プリント)を生徒に配布し、作成後、授業は終了です。(カルテの内容は、どんな磨き方をするか、虫歯がある場合いつ治療に行くか、などです。)

ちなみに、歯の磨き方にはスクラッピング法、フォーンズ法、バス法、ローリング法等があるそうです。

私たち大人も勉強になりました。

2学期は行事が盛りだくさん!

2学期は、学習発表会、東陽町文化の祭典、駅伝競走大会、修学旅行、体験活動、地域行事等々、たくさん予定されています。学校の1年を通して、生徒が「一番成長する時期は2学期である」、と言っても過言ではありません。同時進行でいろんなことをしないといけないわけですから、生徒も先生たちも大忙しです。きっと充実した2学期になると思っています。

現在、「東陽町文化の祭典」(111月22日)に向けて、練習をしています。

また、1年生は、9月18日(木)、地域にある福祉施設において、貴重な「福祉体験学習」でお世話になっています。

直前の雨で、ボランティアガイドが〜

9月14(日)8時15分過ぎくらいから雨がポツポツと、、、そして、その後本格的な雨に!

「本日のボランティアガイドは中止します」の判断を!

ガイドを行うほとんどの生徒が石匠館駐車場に集合する頃、土砂降りの雨が!大変な朝となりました。しばらく雨宿りをしながら、町づくり協議会の方ガイドツアー参加者の方の合意のもと、やむなく直前に中止」の判断となりました。

実は、9月11日(木)・12日(金)に、石匠館館長様を学校へ招待し、ボランティアガイド発表や、ガイド資料の助言・修正などを行ったばかりで、生徒は「よし、今度は…」と、自信をつけていた矢先の雨でした。生徒もちょっとがっかりしていましたが、雨にはどうしようもありません。次回、パワーアップしてガイドを務めさせていただければ、と思います。

「日本遺産中学生ボランティアガイド」

下の写真は、左から前の日の事前学習で、真ん中はどしゃ降りの雨、雨上がりの写真です。

次の機会に、ぜひ東陽町にお越しください ~私たちが案内します~

予測不能の大雨に、、、

9月10日(水)の早朝、長崎県の東側に線状降水帯発生のニュースに驚きました。その後、八代方面でもだんだんと雲行きが怪しくなり、雷雨となったのです。

安心安全メールで雨への注意喚起をと段取りしましたが、どの端末も通信不通。結局、送信できたのが7時30分を過ぎてからでした。

突然の雷雨で心配されましたが、保護者の方の適切なご判断のもと、生徒も無事に登校し、予定されていた前期期末考査やその後の授業、給食もとることができました。あらためて自然災害への備えは大切であると実感したところです。

☆前期期末考査(テスト)1日目

9月の生徒集会!(拠点校部活動など)

9月2日(火)朝、生徒集会が行われ、執行部、専門委員会から9月の活動について、そして、体育委員会からは、「拠点校部活動」、「先生たちが学生時にやっていた部活動クイズ」、駅伝競走大会にむけた「熱い応援メッセージのお願い」等々の発表があり、朝から充実した内容でした。

〈体育委員会の発表から〉

体育委員会からは、拠点校部活動.pdfについても説明がありましたので、紹介します。

★東陽中学校の生徒が入部できる部活動は次の通りです。

【一中】男子バスケットボール部 ハンドボール部 弓道部

【二中】合唱部

【三中】筝曲部

【四中】相撲部

【鏡中】サッカー部 男女卓球部 女子ソフトテニス部 野球部 陸上部 女子バレーボール部 柔道部 吹奏楽部

【千丁中】女子バスケットボール部

【八中】ギターマンドリン部

なお、バドミントン部と男子バレーボール部は、引き続き本校の部活動として活動していきます。

八代市では、8月より、特定の中学校に設置された部活動に他校の生徒が参加できる「拠点校部活動」を実施することで進めてあります。

各中学校の生徒が入部可能な部活動一覧や、申請手続きの流れ等を下のPDFから見ることができます。

募金ボランティア活動~竜北「道の駅」にて~

8月30日(土)10時、「24時間テレビ愛は地球を救う」の募金ボランティアに、15人が参加してくれました。

暑い中、竜北町道の駅では、朝早くから多くの買い物客で賑わう通路の軒下には、すでにスタッフの方がいらっしゃっていて、私たちを迎えていただきました。あいさつを済ませ、早速、前半の9人がスタンバイ。時間が経つにつれ、呼びかけの声も大きくなり、通る方も「あ、24時間テレビね」、「あ~あれね、」といいながら足を止め、募金に協力いただきました。後半組6人も、あとに続き大きな声で募金活動です。

「自律」「協働」「貢献」

どこかすがすがしい気分になったのは私だけではないと思います。参加してくれた生徒15人の皆さん、そして保護者の方には送迎等ご協力いただきありがとうございます。また、差し入れもありがとうございました。

2学期 スタート!

各代表者と執行部より発表!

八代市では、ひとあし早く2学期の始業式が行われています。

式前に、中学生ボランティアガイド委嘱状交付式を行い、始業式では、各学年代表、そして執行部からは、2学期の抱負等を発表してもらいました。

各学年代表からは、農業体験が楽しみです、勉強を頑張りたい、テスト勉強を頑張りたい、部活動を頑張りたい、スマホの使用時間の制限や生活リズムを気をつけたい、今回の水害でいろんな方にお世話になって感謝しています、あいさつをしっかりとしたい、などといった前向きな言葉をいただきました。

執行部代表者からは、夏休みは計画的にできました。中学生議会では緊張しながらもしっかりと意見を述べ、達成感を感じました。市指定文化財の継承と保存について質問し、市長からは、「伝統文化の発信についてはお祭りでんでん館でのイベントや展示、広報誌などで情報発信をしていく、また、古くなった法被や太鼓については、今後、支援の検討を行う」と答弁されています。

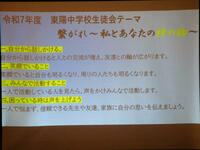

さて、2学期は様々な行事があります。「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」の気持ちを持って、皆さんで楽しく助け合いながら思い出の残る行事をつくっていきましょう。など、いろんな視点で発表してくれました。

皆さんの活躍を、楽しみにしています。

朝の涼しい時間に作業完了!

8月23日(土)6:30~

心配されていた天気も良く、予定通りに親子奉仕作業と再生資源回収を行うことができました。

男子バレーとバドミントン部は、当日が試合のため、前日に部活動ごとに除草作業を行ってくれました。当日は、参加可能な人、ということで、3年生中心にたくさん来てくれて、できる範囲の作業を進めることができました。再生資源回収では、お盆明けの1週間後ということもあり、各地区において回収が進み、たくさん集まりました。時間の効率も良く、すぐに回収業者さんが取りに来られ、「昨年よりもかなり多いですね」と言われていました。これも、区長さんや各地区委員さん方の声かけのおかげと、感謝しているところです。また、3年生!よく頑張ってもらいました。PTA、そして生徒の皆さんありがとうございました。

この流れで、来週8月25日(月)からの2学期を迎えられそうです。

おかげさまで、アルミ缶は、大袋に16袋、集まりました。

ボランティアガイド視察研修 ~貸切バスに乗って~

8月20日(水)

日本遺産中学生ボランティアガイドのさらなる知見を高めるため、霊台橋(美里町)、下鶴橋(御船町)、明八橋・明十橋(熊本市中央区新町)の視察研修を行いました。石匠館館長様にはバスでの道中、そして現地のガイドを詳しく説明いただきました。

今回の研修を企画いただいた、東陽町まちづくり協議会様、そして石匠館館長様、本当にありがとうございました。

※東陽町から美里町までの国道443号線を進みますと、豪雨による土砂崩れ等の爪痕が至る所で見られ、言葉を失いました。突然生活が壊れていくという恐ろしさを肌で感じたところです。

ちなみに、美里町の二股橋は大きな倒木が引っかかってはいたものの、橋の崩壊はなかったそうです。今回の研修で学んでいる、石工の方が建築した石橋の強度も感じた次第です。

残暑お見舞い申し上げます! 「八代市中学生議会」

夏休みも残り2週間!

秋雨前線の影響か、ここ数日、恵みの雨…はたまた心配なほどの雨が降っています。ただ、気温は数日前までの猛暑から比べると、若干下がり過ごしやすくはなっているようです。暦の上で立秋!雨がやんだらまた暑くなるのでしょうか。

本物の市議会議場にて、緊張しながらも堂々と「一般質問」「感想」!

8月6日(水)、「八代市中学生議会」が八代市議会議場で行われ、生徒会執行部より2名(議員)が代表として参加しています。各学校の持ち時間は約10分で、「市指定文化財の継承と保存について」質問し、それに対して市長からの答弁、そしてその答弁に対しての感想を述べるという流れでした。本番さながらの流れに緊張しながらも、しっかりとやり遂げることができました。

当日の様子は、八代市のホームページで紹介されています。下記をクリックしてみてください。

暑中お見舞い申し上げます

8月に入り一段と暑さが増し、昼夜、どこにいても熱中症対策が必要なほどの毎日です。そのような中にも、生徒の皆さんは、朝の比較的に涼しい時間を使った「朝ランニング」を頑張っているところです。

早いもので、8月7日は「立秋」。この暑さはいったいいつまで続くのでしょうか。くれぐれも体調管理にはご留意ください。

上の写真は、7月26日(土)に行われた「ふれあい夏祭り」の時の写真です。この日中学生は、午前中にボランティアガイドを務め、午後からは、夏祭りの準備を手伝ったり、本番では、太鼓で出演したりする人もいて、とても充実した一日だったようです。

当日は出店もあり、多くの方が来場され賑わっていましたが、ふとステージに目を向けると、そこには児童生徒のポスターが飾られていました。これは「夏祭り」を盛り上げるために事前に作成したポスターです。このような機会をいただいた、東陽まちづくり協議会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

「日本遺産中学生ボランティアガイド」がスタート!

今年度最初のボランティアガイドを、7月26日(土)スタートしました。

この日は、人吉市から20名の方が石匠館に来館され、4つのグループで5カ所を案内しています。今年度初めてのガイドではありましたが、さすが2・3年生! 1年生のお手本となって、立派にガイドを務めてくれました。コースを回りながら参加者の方から質問を受け、初々しくも答える生徒の姿に感動しながらも、各班には本校CSの方他、地域の方も同行され、ガイドのサポートをいただくなど、心強く思った次第です。今後も、石工の郷「東陽」のことを生徒自らが学び、しっかりと伝えていけたらと願っています。

多くの参加者の方を心よりお待ちしております。

お申し込み、詳細については、八代市のホームページ(下のURL)をご覧ください。

日本遺産石橋ガイド(中学生ボランティアガイド)申込受付中!(無料)

夏休み恒例 朝ラン開始! 小・中PTA合同地区懇談会の開催

朝ランスタート!

今年の夏は一段と暑く、日中、一歩外に出るとまるでサウナのような、、。

そのような中、7月22日(火)より、夏休みの駅伝強化練習を始まめています。少しでも涼しい時間に、ということで、朝7時30分から練習開始です。まず暑さと走ることに体を慣らすために、近くの黒渕河川自然公園の周回コースでウォーミングアップ! 私も初めてで興味もあったので公園の頂上まで行ってみると、東陽中学校を見渡せる展望所がありました。黒渕城跡(標高118.5m)だそうです。 周回コースを走ったらグラウンドに戻り、ニュースポーツの「アルティメット」を楽しみながら、しっかりと体を動かしています。本校は小規模校のため、全校生徒の力が必要で、みんなで練習をしています。声を掛け合いながら雰囲気も上々。この暑い夏をみんなで乗り切りましょう。

地区懇談会お世話になりました!

7月23日(水)19時より、東陽小・中学校PTA合同地区懇談会を東陽定住センタ-で行いました。当日は、学校運営協議会様、区長様、民生・児童委員様をはじめ、保護者様、そして児童・生徒の皆さんも集まり、地域総出で実施することができました。前半は学校側から「育ちの架け橋」、「特別支援教育」について簡単に説明し、後半は、各地区ごとに分かれ懇談会です。1学期を無事に充実した形で終えることができたのも、出席いただいた方や地域の方々のおかげと感謝するばかりです。ありがとうございます。

1学期終業式! 県中体連男子バレー! 生徒の皆さんは本当によく頑張りました

リーダーの活躍が光りました 1学期終業式(R7.7.18)

東陽中学校は、日々の取り組む姿勢がしっかりとでき、行事の度に成長していました。また、そこには必ず「リーダー」の存在があり、いつも笑顔や新しい発見がありました。1学期の様々な活動を通して、仲間の存在の大切さを感じているのではないでしょうか。終業式では、1学期の振り返りと、2学期の抱負を発表してもらいました。

※少年の主張(代表発表)・1学期の振り返りと2学期の目標(代表発表)

2学期は、8月25日(月)からです。

男子バレーボール部 初戦突破! 熊本県中体連総合大会 ~菊池市総合体育館~

7月19日(土)、20数年ぶりに県大会へ勝ち進んだ男子バレーボール部の試合が行われました。

今回は、八代市の代表としてこの大会に臨んだ「東陽中・二見中」合同チーム7名。初戦は長嶺中と対戦し、序盤に緊張感を見せながらも、見事2-0で勝利。続く2回戦では、身長180㌢超えの選手を3人もそろえる優勝候補の錦ヶ丘中との対戦。健闘はしたものの、相手の強いサーブやスパイクに翻弄され、悔しくも0-2で敗退しましたが、本当によく頑張りました。

今回、合同チームとして一緒にチームを組んだ、二見中の生徒さんとは、お互いに切磋琢磨し、本当に気の合う仲間同士でした。バレー部の皆さんにとっては一生忘れない、保護者や地域の方にとってもかけがえのない大会だったと思います。

東陽中はもちろんのこと、東陽町民のすべての人たちに勇気を与えてくれた、バレー部の皆さんに感謝しています。バレー部の皆さんには、これから胸を張って前に進んでほしいと思います。

最後に、これまで選手を応援、そして支えていただいたすべての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

伝統文化を継承していきます

いよいよ、「東陽町文化の祭典」に向けた取組が7月11日(金)よりスタートしました。これは、総合的な学習の時間を通して、地域に伝承されている伝統文化やそれを継承している人に触れ、実際に伝統文化を体験する活動です。

グループには中学生のリーダーがいて、先輩が後輩へ、また、小学生に教え・習うというスタイルは、まさに伝承の場がこの学びの活動にあることを実感しましたし、その姿は見ていてとても微笑ましく思ったところです。

☆次の3つの伝統文化を学びます(小中一貫・連携教育)

①「箱石銭太鼓踊り」 小3・小6、中学生(17名) 練習場所→中学校体育館

②「坂より上棒踊り」 小4・小6、中学生(23名) 練習場所→小学校体育館

③「石匠太鼓」 小5・小6、中学生(24名) 練習場所→中学校武道場

今回を含めて7回あるそうですが、本番がとても楽しみになってきました。

★本番は、11月22日(土)「東陽町文化の祭典」 場所:東陽町スポーツセンターにて

東陽町をはじめ八代市内の各事業所様にお世話になりました

職場体験学習(2年生)

職場体験学習を7月3日(木)・4日(金)で実施しております。2年部職員で様々な情報を集約した上で、生徒13名に対して、実に10の事業所様の開拓となりました。1事業所様あたり1人~2人がお世話になるなど、十分と言えるほどの体験活動になったに違いありません。

あらためて、お忙しい中に引き受けていただいた各事業所様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

フラ バールバレー

7月6日(日)に、小・中・支援学校PTA親睦スポーツ大会(フラバール)が東陽スポーツセンターで行われ、本校からは7名の方に参加いただきました。試合はハラハラドキドキの展開で盛り上がり、結果はグループCの中で東陽中を含め2つの学校が1勝1敗となり、得失点差で惜しくも2位グループで次からの試合が行われました。最後の試合では序盤の点差をひっくり返し、勝利。参加いただいた保護者の皆様ありがとうございました。、

写真は、左から中学校、試合の様子、ちくワンと一緒の小学校です。

中体連「男子バレーボール優勝」ワクワクした試合がいっぱい

|

1日目(6月28日(土)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子団体→3位 女子団体→2回戦 ★男子バレーボール(八代第六中学校にて) 優勝→県大会へ |

2日目(6月29日(日)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子シングルス→4回戦(ベスト16)1名 女子シングルス→3回戦 |

男子バレーボール「優勝」

バドミントン「大健闘」

3年生にとっては最後の大会となる八代中体連総合大会は、選手の活躍により、たくさんの人たちが感動と元気をいただきました。

前々日の選手推戴式で各部キャプテンが語った意気込み(キーワード)「気持ちのよいあいさつ」「前向きに」「最後まであきらめない」「3年間の集大成」「全力で戦い笑顔で悔いのない試合」「カッコいい姿」「優勝」「コーチ、先生方、保護者の方々に感謝の気持ち」等々(学校通信13号に掲載)が、この2日間の試合で現れていました。

バドミントンは団体戦のチームワークと、個人戦での自分との戦いがありましたし、バレーボールは個々の力、プラス、チームワークを必要とするなど、どちらも見所がたくさんありました。

二見中との合同チームの男子バレーボール部7名は、会場いっぱいの応援を味方につけた決勝戦で、2-0 のストレート勝ちで、見事「優勝」することができました。あっぱれです。県大会での活躍も期待しています。

これまで支えていただいた、すべての方に感謝申し上げますとともに、中体連の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

今週は盛りだくさん

避難訓練(水害を想定)(6月25日(水))

今回は水害を想定した、垂直避難を実施し、その後、マイタイムラインを活用した、防災教育を行いました。避難訓練を行う前後に、防災担当者と話をする中で、東陽中学校の下には日奈久断層が走り、地形的に安全ではないこと。そして、一度大きな地震が起きた場合、学校横の川俣川の側面が崩落し、二次災害として川が氾濫することも知りました。単に、大雨による水害にとどまらず、様々なケースを想定した防災への考えや備えが、何段階も上がった機会でした。

ボランティアガイドに向けた事前学習(6月26日(木))

八代市文化振興課の学芸員様に講話をいただき、7月より実施予定のボランティアガイドの事前学習を行いました。1年生にとっては初めてのボランティアガイドでもありますが、2・3年生にとっても知識を広げるための新たな発見があり、とても勉強になりました。講師の先生ありがとうございました。

中体連選手推戴式(6月26日(木))

6月28日(土)・6月29日(日)に行われる、八代中体連総合大会に向けた選手推戴式を行いました。本校には男女バドミントン部、男子バレーボール部があり、それぞれに意気込みを発表してくれました。また、応援生徒代表の言葉も心のこもった内容で、選手のモチベーションを高めさせてもらいました。最後は力強い選手宣誓で締めくくり、本番に向けて舞台は整いました。

親子教育講演会「SNSのつきあい方」(6月27日(金))

「SNSのつきあい方」と題して、親子教育講演会を実施しました。今回は、生徒・保護者・CS・教職員の四者が学びを深めました。身近にあるスマホやオンラインゲームなどを介して、被害者や加害者にもなり得ること、そして何かあったら必ず誰かに「相談する」という方法を熱く語られ、参加者は自分事として考えることができました。まとめの感想でもそれぞれの立場で発表をしてもらいました。ありがとうございました。

職員もアップデートです

AED職員研修を通して

6月16日(月)に、鏡消防署氷川分署から4名の方を講師としてお迎えし、AEDの職員研修を実施しました。心肺蘇生は1分1秒を争い、時間が経過するほど、救命率が低下し、脳への後遺症のリスクも高まると言われます。昨年10月放送された、「放課後カルテ」というドラマの第2話では、小学生が一人でAEDを使って人命を救助するというシーンが話題となりました。

定期的な研修を取り入れることで、知識を高めるとともに、新たな発見もあることから、その都度アップデートしていくことが必要であることを認識したところです。いつ、どの様な状況で起きるかもわからない万が一の事態に、備えていきたいと思います。氷川分署の方にはお忙しい中、丁寧な指導、ありがとうございました。

現在、東陽中学校には、体育館と職員室の2カ所にAEDが設置してあります。

新しい発見がありました

先日、ニュースでメジャーリーグベースボール(MLB)は、世界で活躍している日本人MLB12選手を称え、各選手をデザインしたオリジナル「マンホールカバー」を制作し、選手ゆかりの地(出身地など)に設置する、という報道がありました。

ふと興味がありましたので、東陽町は?と思い、学校近くの市道と県道を歩くと、ありました。立派な東陽町オリジナルマンホールカバーが。年代別に作られたのであろう2種類のカバーには、「石橋」「桜」「川の様子」が描かれているようです(他にも描かれているかもしれませんが)。また、左側のカバーには「松」?も。

何事もそうですが、ちょっと意識して物事を見ると、新たな発見があるかもしれません。

今後の活躍も楽しみです

熊本県中学選抜バレーボール選手権大会 ~nakagawaふれ愛アリーナ~にて

6月14日(土))に、男子バレーボール部が県大会に出場しました。1回戦は、有明・天水中合同チームとの対戦です。試合は、1セット目を取られましたが、2セット目で取り返し、1対1としました。そのまま勝利を呼び込みたい3セット目では、流れをつかめず落としてしまい、惜しくもセットカウント1対2で敗退となりました。しかし、試合の度に力がついてきているのを感じていますので、その流れを中体連に向けて、バドミントン部とともに力を発揮していけたらいいと思っています。

今年度は、7月からのボランティアガイドを予定しています。

写真は左から、昨年度の通潤橋への視察研修(8月)、そして、さくら祭りのボランティアガイド(3月)の写真です。

6月14日(土)、八代観光ガイド協会(八代の歴史・文化・自然の魅力を訪れる方々にわかりやすく伝える活動)10周年の記念講演会と、その後の祝賀会に参加させていただきました。各界の方と話しをさせていただく中で、令和4年10月から発足している東陽中の「日本遺産中学生ボランティアガイド」の活動が、その一役を担っていることを知ることができました。今年度は7月からガイドを行う予定としていますが、とても楽しみです。生徒の皆さんよろしくお願いします。そして、来町者の皆さん、温かく中学生のガイドを見守っていただけると幸いです。

生徒の皆さんの活躍が光ります

生徒集会

今週は生徒集会が行われ、各専門委員会から5月の取組の反省と6月の予定が紹介されました。また、6月は生活委員会からの発表もありました。

生徒総会の報告

6月4日(水)の昼休み、生徒総会で話し合われた議案についてまとめたことを、4人の執行部より報告がありました。内容については主に第3号議案の「生徒心得」についてでした。総会後、執行部で熟議を重ね、担当教諭にアポイントをとり、議案について諮(はか)りたいことを伝えたい、という大切な課程を経て、校長室に来てくれました。その場にいた私が頭の下がる思いでいたところです。報告内容については今後、会を経て、あらためて執行部の皆さんにお伝えしたいと思います。

今週はバドミントン部が県大会に

6月8日(日)には熊本県中学生バドミントン選手権(個人戦)が山鹿市総合体育館で行われ、本校からシングルスで2名が出場しました。健闘したものの、惜しくも勝負はつきましたが、あとは「中体連でその雪辱を果たします」と意気込みを見せてくれました。 また、14日には男子バレーボールが県大会です。健闘を祈ります。

教職員も頑張ります

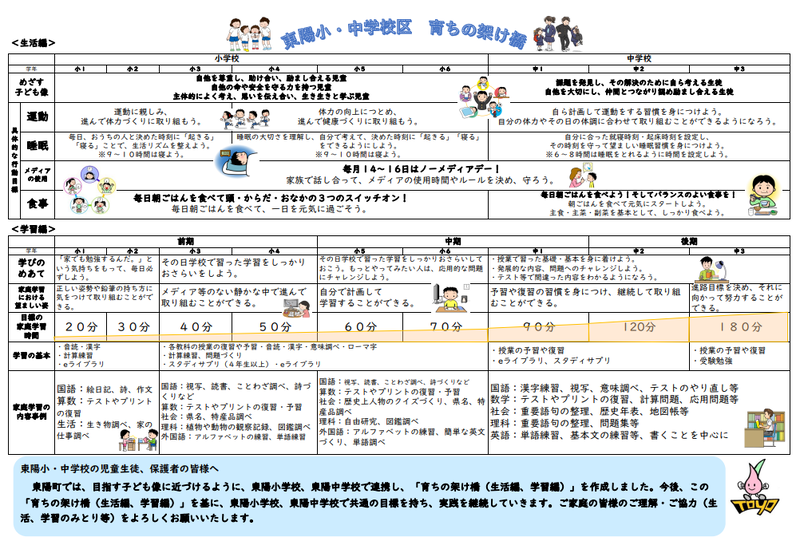

東陽町では、小中学校で連携し、「東陽小・中学校区 育ちの架け橋」を作成しています。この表には、小学1年から中学3年生までの9年間に、それぞれ「こんなことができたらいいなあ」という、目指す「すがた」が書いてあります。児童生徒の発達段階に応じて学習習慣や生活習慣のことを具体的にイメージできるので、とても参考になる表だと思います。あわせて、教職員もこれを基本に据えて、小中一緒での研修を行っているところです。今週は小学校の4・5年生国語の授業研が行われ、7月9日は中学校1年生国語の授業研を行う予定です。

東陽中の良いところが出ています

生徒総会

5月29日(木)に生徒総会を行い、各専門委員会から年間計画の提案と、あらかじめ学級で練られた3つの議題について話し合いがされました。

議案

第1号議案 執行部の年間計画への改正案や疑問点

第2号議案 各委員会への改正案や疑問点

第3号議案 生徒心得

生徒一人一人が考えを出し合い、それを学年代表者が発表し、執行部が答弁する形で進められるなど、白熱した会となりました。特に時間をかけて質疑応答があったのは生徒心得についてでした。

1.「学校生活」(ストラップの数、テレフォンカード、登校完了時間etc.)

2.「生徒心得」(インナーの色、ネックウォーマー、頭髪、式時の服装 etc.)

3.「校外生活」(生徒証明証、夜間外出etc.)

※決議については後日、執行部から示されます。

生徒会の皆さん、これからも東陽中学校をよろしくお願いします。

小規模校だけど部活動もすごい!

5月31日(土)に県選抜バレーボール選手権八代予選が行われ、男子バレー部が準優勝でした。決勝の一中戦では、1セット目からサーブ、スパイク、ブロックがビシバシッと決まり、何より元気な声が出ていて、1セット目を先取。2セット目は競っていたものの一つ落とし、セットカウント1対1。迎えた第3セット目では、一進一退の攻防戦に会場は大盛り上がりです。あと1点とれば優勝というところまできましたが、あと一歩及ばず、25対27で惜敗。部員や応援者の数では明らかに少ない「東陽中・二見中合同チーム」ですが、プレーが進むにつれ見応えのある試合に対して、会場からはたくさんの声援をいただきました。勝敗はつきましたが、スポーツの力ってすごいな!って思った瞬間であり、見ていた方々もそう思ったに違いありません。なお、県大会は6月14日に予定されています。

また、バドミントン部では、2名の選手が6月8日の県大会に出場する予定です。両部ともに楽しみですし、一月後に迫る中体連に向け、ラストスパートですね。

得点板は3セット目の「あと1点で優勝」の時の写真です。

いろんな発見がありました

今週も盛りだくさんの一週間でした

1年生の理科の授業では、「あさがお」の種を4月22日にまき、ずっと育てています。ちょうど一月が経ち、双葉になったかと思えば、みるみるうちに大きくなっているようです。あさがおは種をまいて50日前後で咲くといわれていますが、6月中旬には花が咲くかもしれません。その他に理科室前にはたくさんの植物や昆虫などが置いてありますが、先週は「アミアゲハ」がふ化し、自然に帰っていきました。あと数匹いるようで、下の写真はその幼虫とさなぎです。そして、校庭の片隅にあじさいの花も咲いていて、一番摘みの花を玄関先に生けていただきました。季節は確実に変わっているのを感じます。

5月21日(水)に八代市教育委員会から6名の方が、また、5月23日(金)には教育事務所から3名の方が、いわゆる学校訪問の形で授業や学校全体の様子を見に来られました。生徒の皆さんは、誰がいてもいつも通りの姿で、落ち着いて授業を受けていたようです。訪問者からもたくさんお褒めの言葉もいただきました。

また、toyo寺子屋(全員学習会)や夕方ランニングも始まるなど、東陽中学校の特徴ある取組が徐々に本格的になってきました。

繋がれ~スマイル全開 東陽っ子の絆~(小中合同運動会)

テーマ 繋がれ ~スマイル全開 東陽っ子の絆~ 東陽小中合同運動会

5月17日(土)に予定していた小中合同運動会は、雨天順延のため翌18日(日)に東陽スポーツセンターで行いました。当日は、朝早くからPTA役員の方には駐車場整理を、そして、学校運営協議会の皆様をはじめ、たくさんの保護者の方々に支えられて盛大に運動会ができましたことをまずは感謝申し上げます。また、心配されていたけがや熱中症などの体調不良者もなく、体育館用プログラムも、先行実施された中学女子1000m走と男子1500m走を除き、14競技すべてを行うことができました。

今年度の開閉会式は、表彰以外大人が前に立たず、あいさつなどすべてを児童生徒が担う形をとりました。すっきりとした、児童生徒主体の運動会になったと思います。体育委員長のあいさつをはじめ、担当してくれた小学生、そして閉会式の生徒会長の言葉(講評)は素晴らしいものでした。ここに、小中一貫・連携連携教育の成果を見させていただいたところです。また、どの競技も児童生徒は真剣で感動するシーンと微笑ましさで、私はずっと笑顔でした。おそらく会場にいらっしゃったすべての方もそうだと思います。最後に、保護者のみなさまをはじめ、来館いただいたすべての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

本番さながらの予行練習!

5月13日(火)午前、東陽小学校にて、17日(土)に行われる合同運動会の予行練習を行いました。季節外れの暑さでしたが、予定されたすべての競技を実施することができました。その様子ですが、中学生はお手本となり得るリーダーシップを発揮し、小学生は(その姿を見て憧れを持ってくれたと思いますが)6年生を先頭に素早い行動があるなど、素晴らしい練習だったと感じました。小学1年生から中学3年生までが同じ場所で学習する、これこそがまさに東陽小中一貫・連携教育の中心となる活動の一つだと実感しました。

週末は雨の予報が出ており、態度決定に悩まされるところです。もし17日(土)に雨が降った場合は、18日(日)に順延となります。また、この日も雨やその影響でグラウンドが使用できない場合は、東陽スポーツセンターで実施する予定です。その際、日程の変更や駐車場等でご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

体験活動の場は大切な教育活動

早いもので、新年度が始まり1ヶ月経ちました。1年生もすっかり東陽中学校の一員として毎日の生活を送っているところです。そして2・3年生それぞれが、中間学年、最高学年としての風格が出てきたようです。一つ一つの行事や活動が成長を促しているのだろうと感じているところです。

生徒集会

5月8日(木)、大型連休明け2日目の朝、生徒集会が行われ、執行部及び各専門委員会委員長さんから、4月の活動報告と5月の予定について発表がありました。今月は一大イベントの小中合同運動会もありますので、体育委員会のみならず全校生徒で盛り上げて、全員が成長しいってほしいと思います。

八代の名物・名所を紹介しよう

5月8日(木)3限目の3年生英語授業では、「八代の名物、名所を紹介しよう」と題してスピーチがありました。紹介される側として参加しましたが、どのペアも、「食べてみたいな」「行ってみたいな」というものばかりでした。緊張しながらもちゃんと伝わっていました。このように、話したり聞いたりする実践的な英会話は大切ですね。お招きいただきありがとうございます。

図書室オリエンテーション及び合同運動会の練習

5月1日(木)、学校図書支援員より、図書室の使用等についてのオリエンテーションがありました。本校の図書室は本の冊数が多く、部屋のレイアウトもよいことから、人気のスポットです。各学年ごとに説明があり、今後、本を読む生徒が増えることに期待しています。

午後からは、合同運動会の練習です。徒競走やリレーなどを練習したのですが、感心したことに、リーダーが前に立って指示をしていることです。その一言にみんなが耳を傾け、素早く動いている姿、すごいです。結団式でも、ほとんどがリーダー中心に進めていることから、これからの活躍に期待が持てます。

ゴールデンウィーク明けから、本格的な練習がまた始まります。5月17日が待ち遠しいです。

繋がれ~スマイル全開東陽っ子の絆~

4月23日(水)に、小中合同対面式及び運動会結団式を、東陽小学校体育館にて行いました。当日はあいにくの霧雨でしたが、自転車で移動する人、徒歩で傘をさして小学校まで行った人も、早歩きで20分ほどの距離でしょうか。

対面式では、生徒会執行部が司会を務め、「じゃんけん列車」で、すぐに小学校低学年の心をつかみ、意気投合。会場は笑いの渦に包まれ、このあと発表するテーマに向けて、絶妙なゲームでした。

本題である運動会テーマの発表、そして結団式です。

合同運動会のテーマは「繋がれ~スマイル全開東陽っ子の絆~」と発表。

その後、結団式が行われ、各団長あいさつ、そして声出し、エール交換などをして、気持ちも高まってきました。

そして何より、生徒会執行部のリーダーシップはすごい!

運動会当日が楽しみです。

繋がれ~私とあなたの絆の輪~

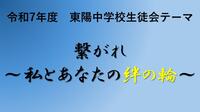

令和7年度 生徒会テーマが発表されました。

4月15日(火)朝、生徒会執行部が企画運営する生徒集会が行われました。令和7年度の生徒会テーマを、「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」と発表されました。その後、全生徒及び職員も一緒になって、ジェスチャーゲームを行い、各学年はもちろんのこと、先生たちも加わって無邪気に参加し、和やかな雰囲気の中に進めることができました。「笑顔もあふれ」、発表された生徒会テーマである、「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」を実現する第一歩になった瞬間でした。

全国学力・学習状況調査 八代市学力調査

4月16日(水)・17日(金)に、3年生対象に全国学力・学習状況調査が行われました。国語・数学は「PBT」で、理科は、「CBT」方式で実施されました。近年、教育界でもアルファベットを略した呼び方が多く、何だろう?と、混乱することがあります。ちなみに、PBTが、Paper Based Testingの略称で、紙と筆記用具を使って解答するテスト形式。そして、CBTは、Computer Based Testingの略称で、コンピューターやタブレット端末などを使って行うテストだそうです。これからの時代、CBT方式に変わっていくのでしょうか、、。

また、1・2年生の5教科(国・社・数・理・英)と、3年生の2教科(社・英)は、八代市学力調査が行われました。加えて、生徒質問紙もありました。

東陽の子どもたちは地域の宝

1 東陽中校区小中一貫連携教育

4月4日(金)に、第1回小中合同研修を本校で行い、研究メインテーマを「学習リーダーを中心とした授業スタイルの創造」としました。小中連携のあり方については、次の4つ実践を行う予定です。

・乗り入れ授業(中学校授業者が小学校へ)

・伝統文化学習(地域に伝承されている伝統文化、雨乞い銭太鼓踊り・棒踊り・石匠太鼓)

・小中合同運動会(5月17日(土)実施予定)

・小中合同寺子屋(年3回実施予定)

国の学習の方向性として、「主体的、対話的で深い学び」を示されており、研究テーマの「学習リーダーを中心とした授業スタイル」を進めることは、本校区の教育目標に近づくものと考えます。学びの中心を「教える」ことから、「学び」に転換し、「学び合う学び」を目指すところです。7年度は12回の校内研修を予定しています。

保護者や地域の皆様、どうぞ本年度もよろしくお願いいたします。

2 全校学活

4月10日(木)、今年度最初の授業では、1年生を迎えて全校学活を行いました。内容は、学校目標の提示、生活面について、保健室の使い方、学習・家庭学習ノートの使い方、避難経路等、学校生活などについてです。武道場で行われましたが、きちんと整列し、緊張感のある中、真剣に話を聞いている様子を見て、令和7年度のスタートを実感したひとときでした。

| 東陽中学校教育目標 |

| ☆「ふるさと東陽を愛し 自ら学び 心豊かにたくましく生き 夢実現に向け未来を切り拓く 東陽っ子の育成」 ~スローガン~「自律・協働・貢献」→笑顔あふれる学校 |

3 部活動紹介

4月11日(金)の放課後、部活動紹介がありました。本校には、バドミントン部と男子バレーボール部がありますが、ユニフォームを着た部活動生はとてもかっこよく、輝いていました。普段、教室では見ることのできない生徒の姿が目の前にあり、その迫力に歓声があがっていました。部活動だからこそ学べることがあると思っています。夏期中体連に向けて、精一杯取り組んでほしいと思います。また、本校の取り組みの目玉でもある、日本遺産中学生ボランティアガイドについて説明がありました。5月から始まるということで、とても楽しみです。

様々な取り組みを通して、「東陽の新たな発見」ができれば、と強く願うところです。

新入生の皆さんご入学おめでとうございます

「第57回八代市立東陽中学校入学式」

4月9日(水)、たくさんのご来賓の皆様のご臨席のもと、6名の新入生を温かく迎えることができ、在校生・教職員ともに、大変嬉しく思います。式辞では3つの取り組みについて話がありました。

|

一つ目は、「笑顔あふれる学校」にしていきましょう。学校は教科の授業はもちろんのこと、様々な活動があります。得意なこと、そうでないこともあると思いますが、どんなときにでも、仲間とともに、笑顔で取り組んでいきましょう。 二つ目は、「東陽の新たな発見」をしましょう。ご存じの通り、東陽校区では、平成二十五年度より、小中一貫・連携教育がスタートしました。共通の目標を、「ふるさと東陽を愛し、自ら学び、心豊かにたくましく生き、夢実現に向け、未来を切り拓く 東陽っ子の育成」としています。これは、学校、地域、保護者が連携し、義務教育九年間を視野に入れた、県内類を見ない素晴らしい取り組みです。これまでのことを継承しつつ、新たな発見をしましょう。 三つ目は、「命を大切」にしましょう。普段から自転車に乗る機会が多いことが考えられます。くれぐれも安全運転でお願いします。また、学校生活は、楽しいこともあれば、悩んだりすることもあります。そんなときに相談相手になったり、心の支えになったりしてくれるのが仲間です。仲間とは、友達、先生、保護者、地域の方々みんなです。本当に困ったときは、相談してくださいね。 |

そして、PTA会長のごあいさつ、在校生歓迎の言葉、新入生代表誓いの言葉、ご来賓の皆様方からのお言葉と祝詞のメッセージ、保護者代表のあいさつとなど、新入生の力強い言葉や心温まるメッセージをたくさんいただきました。本当にありがとうございました。

本格的に、令和7年度がスタートです。

令和7年度がスタートしました 就任式・始業式

4月8日(火)春休みが明け、久しぶりに学校には子どもたちの声が戻ってきました。いよいよスタートです。

桜の花も半分近くは散っていましたが、満開時の様子の余韻に浸りながらも、無言で一生懸命掃除をしてくれました。

まず、就任式が行われ、7名の教職員が転任してきました。全職員数の半分近くが入れ替わった7年度ですが、在校生の皆さんは温かく迎えてくれました。歓迎の言葉も立派なものです。転入者もすぐに緊張がほぐれ、東陽中の一員になれたようです。

引き続き始業式が行われ、新3年生、新2年生、そして生徒会の代表者から、抱負等が述べられました。

校長からは、東陽中学校を「笑顔あふれる学校にしていきましょう」、という言葉がありました。

令和7年度が皆さんにとって、よい年になりますように。

そして、明日はいよいよ、入学式! 新1年生が入学し、東陽中学校が本格的にスタートします。

いよいよ新年度スタートです

今年度赴任した、御嵜(みさき)といいます。どうぞよろしくお願いいたします。

先日、東陽中にちょっとだけお邪魔しましたが、周辺は、川の流れる音や大自然に囲まれた本当に素晴らしくて感動したのを覚えています。

4月1日(火)初出勤。あいにくの雨で、せっかく校庭の桜も少しさみしそうでした。

翌2日(水)は天気も回復し、桜も見頃に! ちょうどそこに、部活動などで登校していた新3年生が各自お弁当を持ってきてお花見。なんとも微笑ましい光景でした。

4日(金)にもなると花はだいぶ散ってきていましたが、まだまだ大丈夫そう。

いよいよ4月8日からは新学期が始まります。生徒の皆さん、そして保護者・地域の皆さん、令和7年度もどうぞよろしくお願いします。

考える力とは、答えが出ない問いを投げ出さずに考え続ける力 ~令和6年度修了式~

25日(火)、令和6年度の全課程を修了しました。子どもたちは、この1年間、“自律・協働・貢献”の学校教育目標スローガンのもと、よく考え、共に活動し、学校や地域の役に立とうと行動し続けました。そして、大きく成長しました。

まずは、表彰です。八代市教育委員会教育論文特別賞やハッピーブック達成者、チャレンジテストパーフェクト賞の表彰を行いました。続いて、修了式。修了証授与では、2年生Sさん、1年生Kさんが学年を代表して修了証を受け取りました。

生徒発表では、

| 「2年生での目標は、①家庭学習を毎日すること、②朝、自分で起きられるようになることです。4月からは新1年生が入学してくるので、優しく頼りになる先輩になれるように努力します。(1年生Nさん)」 「卒業された3年生のように、大きな声で返事やあいさつができたり、後輩に優しく声をかけたりできる3年生を目指していきます。お互いに嬉しい言葉や良いところを伝え合って一人ぼっちのいない学校にしていきたいです。(2年生Yさん)」 「2年生は、先日卒業された3年生からバトンを受け取りました。一人一人が周りを見て行動し、今年1年の行事、活動に挑みましょう。1年生は、新1年生のお手本となれるように自主的に行動し、さまざまな場面で先輩としての背中を見せていきましょう。(執行部Tさん)」 |

等々、1年間を振り返り、新年度に向けて、とても前向きな決意を述べました。

私からは、ドラマ「御上先生」の最終話を引用して、「考える力とは、答えが出ない問いを投げ出さずに考え続ける力です。あなたたちの中の答えの出ない質問は、未来そのものです。そしてあなたたちが、苦しみの中で選び取る答えは、きっと弱者に寄り添うものになります。あなたたちなら出来ます。私はそれを信じています」という話をしました。

3日後には、新しい学年になります。次は、1年後の自分に向けてのスタートです。なりたい自分をイメージし、一歩ずつ踏み出していきましょう。卒業生からバトンを受け取った新3年生を中心に、力を合わせ、さらに素晴らしい東陽中を創っていきましょう。進級おめでとう。

保護者の皆様へ:1年間、本校の教育活動に対し、ご理解、ご協力をいただき、大変ありがとうございました。令和7年度も、“夢実現に向け未来を切り拓く東陽っ子の育成”に向け、全職員で導き、サポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

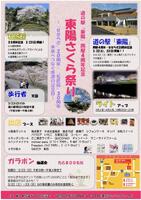

すごく楽しかった!ずっと続けてほしい・・・ ~東陽さくら祭りボランティアガイド~

23日(日)、道の駅「東陽」開駅4周年記念『東陽さくら祭り』が開催されました。今年は、「せせらぎ」20周年、「石匠館」30周年ということもあり、中学生ボランティアガイドを行いました。残念ながら桜はまだ咲いていませんが、天気は快晴、絶好のボランティアガイド日和です。

担当のN先生からは、①東陽町の魅力を伝えること、②自分から話しかけることの2つのミッションが与えられました。早速、会場内のお客様に案内開始!手持ちのフリップを使い、ガイドをアピールします。受付には、小学5年生の未来のガイドも手伝ってくれました!!

道の駅「東陽」を出発し、重見橋・若宮神社・鍛冶屋下橋・橋本勘五郎の生家・石匠館のコースを計4回、8組18名の皆さまにガイドを行うことができました。

宇土市からお越しのM様は、

| 「すごく楽しかったし、勉強になりました。東陽町は良いものが多く、素敵なことです。さらに興味が湧きました。子どもたちも、この経験はあとあと為になりますね。ずっと続けてほしいです。」 |

と、嬉しい感想をいただきました。

ボランティアガイドリーダーのSさんからは、

| 「自分たちで声をかけられたのはよかったです。3年生からは、『もっと大きな声で自分から話しかけてほしい。』とのアドバイスを頂いたので、次回に生かしていきましょう!」 |

との言葉がありました。

石橋や生姜だけでなく、自然や温かみのある人との繋がり等、東陽町には多くの魅力があります。ふるさと東陽の魅力をもっともっと発信できるよう、これからも子どもたちと共に取り組んでまいります。東陽まちづくり協議会の皆さま、このような機会を与えていただきありがとうございました。 m(_ _)m

今、どんな小さな目標を立てていますか? ~イチロー選手の生き方に学ぶ~

18日(火)、理科のチャレンジテストを行いました。内容は、1年時に習う重要語句50問です。

今回の目標は、期待を込めて全員50点満点!!達成に向け、ペンを走らせていました・・・。 (^o^)

今年1月に日本人選手として初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー選手は、会見で、

| ○才能ある人たちもたくさんいます。僕なんかもうとても比較にならないぐらい才能にあふれた人がいっぱいいます。でもそれを生かすも殺すも自分自身だということです。自分の能力を生かす能力はまた別にあるということは知っておいてほしい。 ○(史上2人目となる満票選出にわずか1票足りなかったことに関して)1票足りないというのはすごくよかったと思います。しかもジーターと一緒。これも数字的な話なんですけど...。足りないものを、これって補いようがないんですけど、努力とかそういうことじゃないからね。ですけど、いろいろなことが足りない、人って。それを自分なりに自分なりの完璧を追い求めて進んでいくのが人生だと思うんですよね。 ○これとそれはまた別な話なんですけど、やっぱり不完全であるというのはいいなと。生きていくうえで不完全だから進もうとできるわけで。そういうことを改めて考えさせられるというか、見つめ合えるというか、そこに向き合えるのはよかったなと思います。 |

と述べています。“努力すれば手が届く小さな目標を設定し、クリアしたらまた小さな目標を設定し努力する”それを積み重ねて、数々の大記録を達成してきたイチロー選手らしい言葉です。皆さんは、5年後、10年後のなりたい自分になるために、今、どんな小さな目標を立てていますか?進級という節目の時期、ぜひ考えてみてください。

「こころの状態」は、体の働きによって変わってくる! ~地域学校保健委員会~

13日(木)、東陽中学校区地域学校保健委員会を東陽小学校で開催しました。八代教育事務所からMスクールカウンセラーをお招きし、「きもちの動き方を知ろう」の演題で東陽小学校5・6年生の子どもたちに講話をしていただきました。

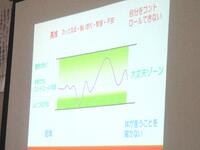

| ○こころの中を図に表すと、大丈夫ゾーンと自分をコントロールできない高域ゾーン、体が言うことをきかない低域ゾーンがある。 ○私たちの体は常に安心を求めており、そこには自律神経が大きく働いている。 ○交感神経は、普段は体を活動へ向かわせる働きをしているが、危険を感じたときは戦うモードでは「暴言をはく」「イライラして物や人にあたる」、にげるモードでは「学校を欠席したくなる」「ゲームにのめりこみたくなる」。 ○大丈夫ゾーンからはみ出ても、戻る方法(深呼吸、腎臓に触る、大事なものや大事な人のことを思い出す、誰かに相談する)を知っていればOK! |

等々、「こころの状態」は体の働きによって変わってくることをわかりやすく教えてくださいました。児童・生徒理解に生かしていきたいと思います。Mスクールカウンセラー、お忙しい中、ご講話いただきありがとうございました。

「教師がしゃべらない授業」を見て学ぶ(泉中・I教諭来校)

13日(木)5限目、泉中学校のI教諭が来校し、2年生社会科の授業を参観しました。I教諭は、今年度、新規採用されたピカピカの初任者です。氷川中学校ご出身で、M教諭の後輩にあたります。「ぜひ学ばせていただきたい」との希望で、今回の参観となりました。Y教頭も、I教諭を部活動で指導した過去もあり、「ご縁」を感じました。

「授業中しゃべりすぎてしまう」という課題があるとのことで、M教諭は「教師がしゃべらない授業をみせます」と宣言、学習リーダーを活用して生徒が主体となる授業を展開しました。実際にM教諭のみが話す時間を計ったところ、結果は3分4秒。授業中、ほとんどの指示をリーダー役の生徒が行い、話し合い活動が進む中で、本時のめあてが達成される授業でした。

参観を終えて、I教諭に一言感想をお願いしたところ、「(生徒のみんなは)集中して、たくさんの内容を書いて、発表して、すごい授業でした!」と生徒の頑張りを褒めて頂きました。

その後、改めて授業内容を振り返りましたが、I教諭は「(教師がしゃべる時間が)5分以内の授業がどんなものか想像できなかった。生徒たちが進んで調べて、授業を進めていくスタイルに取り組んだことはなかったので勉強になりました」とM教諭に対して感謝されていました。これまで取り組んできた「学習リーダーの活用」を参観されて刺激を受けられたようです。M教諭も改めて自分の授業を振り返る機会となり、とても有意義な研修の時間をもつことができました!(2年生の頑張りに感謝です!)

煮込んだおかげで、いい感じにソースが焦げて美味しかったです! ~1年調理実習~

11日(火)に、1年生が調理実習を行いました。メニューは、「煮込みハンバーグ」です。たまねぎをみじん切りにし、バターで炒めて、パン粉や卵、香辛料とともにひき肉を混ぜ・・・、

形を整えて焼き、最後にトマトソースで煮込んで出来上がり!!つけあわせのにんじんやさやえんどうもきれいです。

家でお手伝いをしている生徒は、包丁さばきや手ごね、焼きもお見事!手際がいいです!!美味しそうな香りに、笑顔、笑顔でした・・・。

子どもたちの感想には、

「長い時間、煮込んだおかげで、いい感じにソースが焦げて美味しかったです」

「ペアで一緒においしいハンバーグを作って楽しかったです」

「調理実習が上手くいってよかったです」

「とても楽しかったです」

等、楽しみながら学んだことが書いてありました。

ぜひ、お家の方にも腕をふるってみてください!次回は、私も試食させてください!!

集中して学習に取り組めました! ~小中合同寺子屋~

11日(火)、小中合同toyo寺子屋(全員学習会)を行いました。11月の「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会に続いて、今年度4回目の実施です。

実践発表会でいただいたアドバイスをもとに、教科毎に教室を分け、その教科を得意とする中学生をリーダーとして配置しました。また、小学生は低学年・中学年の児童は苦手としている教科を、高学年は得意な教科または苦手な教科を選んで参加しました。

どの教室も、和気あいあいと楽しみながら学びを深めていたようです。最後の振り返りでは、「集中して学習に取り組めましたか」の問いに、ほぼすべての児童・生徒が挙手をしてくれました! (^o^)

合同寺子屋の目的は、「①小学生への学習支援を行うことにより、小学校時に学習した内容の再理解が深まり、自分の学力向上につなげる、②自分の役割を果たし、充実感を味わうことで、今後の学習へのモチベーション向上につなげる」です。小学生との学び合いを通して、己の学習の定着度を知り、今後の自分の学びに生かしてほしいと思います。

この9年間で築いた絆や友情は決して忘れることはありません・・・ Part2 ~第56回卒業証書授与式~

Part1のつづきです・・・。

送辞:「私が一番印象に残っていることは、部活動での先輩たちの姿です。技術的な面だけでなく、『どんな状況でも諦めない』という強い気持ちを学びました。私たちが試合前に緊張している時やミスをした時かけていただいた、『試合頑張ろうね!』や『ドンマイ!』という励ましの言葉は、私たちの緊張をほぐし、気合いを入れ、私たちの実力を発揮する支えとなりました。たくさんの場面で先輩方に支えられてきました。先輩方にとっては何気ない一言、思い出の一場面だったかもしれません。しかし、私たちにとっては、一生忘れることのない宝物になりました。」生徒会長 Iさん 送辞:「私が一番印象に残っていることは、部活動での先輩たちの姿です。技術的な面だけでなく、『どんな状況でも諦めない』という強い気持ちを学びました。私たちが試合前に緊張している時やミスをした時かけていただいた、『試合頑張ろうね!』や『ドンマイ!』という励ましの言葉は、私たちの緊張をほぐし、気合いを入れ、私たちの実力を発揮する支えとなりました。たくさんの場面で先輩方に支えられてきました。先輩方にとっては何気ない一言、思い出の一場面だったかもしれません。しかし、私たちにとっては、一生忘れることのない宝物になりました。」生徒会長 Iさん |

答辞:「3年生のみんな。今まで、ありがとう。長い人生のうちの9年間、この小さな学校で出会い、青春の日々を過ごし、仲間になれたことを嬉しく思います。これから、私たちはそれぞれの夢に向かって歩み出します。この9年間で築いた絆や友情は決して忘れることはありません。そして、5年後、もう一度このメンバーで集まれた時は、せせらぎや東陽苑で同窓会をしましょう。夢に向かって頑張っている日々や、中学校生活の思い出話をしながら、たくさん笑い合いましょう。」前生徒会長 Tさん 答辞:「3年生のみんな。今まで、ありがとう。長い人生のうちの9年間、この小さな学校で出会い、青春の日々を過ごし、仲間になれたことを嬉しく思います。これから、私たちはそれぞれの夢に向かって歩み出します。この9年間で築いた絆や友情は決して忘れることはありません。そして、5年後、もう一度このメンバーで集まれた時は、せせらぎや東陽苑で同窓会をしましょう。夢に向かって頑張っている日々や、中学校生活の思い出話をしながら、たくさん笑い合いましょう。」前生徒会長 Tさん |

16名の仲間への思い、後輩への思い、保護者の方々への思い・・・、感極まって涙ぐむ心を込めた言葉の数々に、私の涙腺が・・・。

3年合唱「空高く」、全校合唱「群青」。

「ああ あの街で生まれて君と出会い たくさんの想い抱いて 一緒に時を過ごしたね 今旅立つ日 見える景色は違っても 遠い場所で 君も同じ空 きっと見上げてるはず~♪」歌詞と子どもたちの思いがリンクして、目の前に情景が浮かびます・・・。

校歌斉唱。3年間、道標として歌い続けた校歌が体育館に響きます。

保護者代表挨拶:「子どもたちは、東陽中で最高の先生方に出会い、地域の皆様方に見守っていただき、そして、在校生に支えられ、今日、この日を迎えることができました・・・。」身に余るお言葉をいただき、大変感激しております。O様、ありがとうございました。 m(_ _)m

卒業生退場。

最後の学活では、仲間や先生、保護者への感謝の思いと今後の抱負を一人一人語ってくれました・・・。

「素晴らしい卒業式でした。」「子どもたちがあれだけ泣くのは、思いがあるからですね。」ご列席いただいたご来賓の皆様からのお言葉です。16名の卒業生のみなさん、これで本当にお別れです。旅立つ君に、未来が幸多からんことを願っています。“卒業、おめでとう!”

この9年間で築いた絆や友情は決して忘れることはありません・・・ Part1 ~第56回卒業証書授与式~

「石走る 垂水の上の 早蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも」と万葉集に詠われているように、春の訪れを感じる季節となりました。7日(金)、第56回卒業証書授与式を開催し、16名の卒業生が東陽中を旅立ちました。先週、子どもたちが植えたキンギョソウとビオラの花々も門出を祝っています。

9時27分、卒業生入場。卒業証書授与では、緊張のなかにも凜とした返事と、まっすぐな眼差しで堂々と証書を受け取る姿に、3年間の成長を感じました。

校長式辞:「『何のために学ぶのか』、私は、自分たちの社会を自分たちの力でよりよいものにしていく力をつけるためだと思っています。卒業生の皆さんには、まず自分で考え、周りの人とつながり、自分の力を社会のために役立てようとする心豊かな人に育ってほしいと願います。」

教育委員会告示:「現在3年目を迎えた日本遺産石橋巡り『中学生ボランティアガイド』においては、この活動を立ち上げた当初から取組を支え、八代地域の文化遺産を多くの方々に紹介するとともに、その魅力を発信されたと聞いております。学校をリードしてきた皆さんの姿は、後輩に受け継がれていくことと思います。また、学校生活を通して学んだことや経験したことは、今後の人生の糧になることでしょう。」八代市教育委員 S様

来賓祝辞:「どうか皆さんには、故郷『八代』を愛する心を持ち続けていただき、いつの日か、それぞれが培った力を『八代の発展』のために役立てていただけるものと大いに期待しております。」八代市役所東陽支所長 N様

来賓紹介並びに祝詞・祝電披露:「ご卒業おめでとうございます。3年間の中学校生活を終え、お互いに助け合い、励まし合いながらたくさんのことを経験し、体も心も大きく成長されていることでしょう。保健室や廊下でたくさんお話をしたこと・・・ みなさんが笑顔になって教室に戻っていく姿・・・ みなさんとの出会いは私の中で特別で、東陽中での日々を思い返すと心があたたかくなります。そして、私の元気の源にもなっています。これからそれぞれの道へと羽ばたくみなさん。どんな時でも自分の心と体を大切に、一歩一歩前に進んでいってください。みなさんの素敵な笑顔が輝き続けますように。これからもずっと応援しています。」1・2年時養護教諭 N先生

その他、M前教頭先生や1年時担任のN先生を始め、多くの皆さまから卒業生の門出を祝うメッセージをいただきました。ありがとうございました。 m(_ _)m

Part2につづく・・・

旅立ちが近づいています Part4 ~卒業までのカウントダウン~

卒業式まで、あと1日となりました。いよいよ明日でお別れです・・・。 朝の時間は、「3年生を送る会」。生徒会執行部が企画・運営してくれました。「私は誰でしょう?クイズ」と「ジェスチャーゲーム」で大盛り上がり!意外と当たらなかったり、となりのトトロのメイちゃんのジェスチャーが伝わらなかったり・・・、とても楽しい一時でした!

3校時は修了式。式に先だって行った表彰では、「八代小中特別支援学校書写展」「ハッピーブック多読賞」「八代市善行児童生徒表彰」を行いました。これまでの「自律・協働・貢献」の証です。おめでとうございます。

続いて、修了式。修了証授与では、クラス代表のSさんの凜とした返事が、体育館中に響き渡ります。記念品贈呈では、八代市教育委員会からいただきました卒業証書筒入れを贈呈しました。私からは、修了式の意味をもとに、この3年間で頑張ったことや成長したこと、これから伸ばしてほしいことを一人一人に伝えました。生徒発表では、Yさんが、「私は中学2年時から2年間、東陽町の石橋や石工の魅力を伝えるボランティアガイドをさせていただきました。その中でコミュニケーション能力を身につけることができました。1・2年生の皆さん、皆さんのおかげで私たちは最高学年としての自覚をもち、頑張ることができました。これからの日々の中には、楽しいことも困難なことも、多くの事が待ち受けていますが、何事にも挑戦してください。応援しています。」と、自己の成長と後輩へのメッセージを力強く述べてくれました。

午後の式準備では、私がプランターを運んでいると、「私が運びましょうか?」と声をかけてくれる下級生の姿が見られました。これも、先輩たちの背中を見て、自然と学んでいったものです・・・。

「こんなに大きくなって・・・」入学してから1年間を共に過ごしてきたN先生の言葉です。3年生は、中学校3年間、さまざまな場面で「自律・協働・貢献」を具現化し、現在の「伸びゆく東陽中」を創ってくれました。お別れするのはとても寂しいですが、旅立ちの時をみんなで祝い、感動を共有したいと思います。

明日は9時30分開式です。多くの保護者の皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。 m(_ _)m

貴重なガイド体験ができました! ~ガメとめぐる、日本遺産の旅~

2日(日)、東陽まちづくり協議会主催の「自然散策と地域の宝探し」のイベントでボランティアガイドを行いました。今回のガイドには目的が2つあります。一つ目は、1年生がガイド役をメインで務めること、二つ目は、街歩き音声ガイド(Locatone)のテストマーケティングです。

Locatone(ロケトーン)は、ソニーが開発した没入型音声AR(拡張現実)を体験できるサービスです。アプリ上でツアー形式のコンテンツにアクセスすると、マップ上にスポットが表示され、その場所を訪れると自動的に音が再生される仕組みです。一般社団法人DMOやつしろが、東陽町を訪れた観光客の滞在時間を長くすることを目的に企画・導入を進めています。

ガイド前にQRコードを読み取り、いざ出発!!

今回のコースは、道の駅東陽を出発し、①重見橋、②若宮神社のひねり灯篭、③菅原神社のひねり灯篭、④白髪岳天然石橋、⑤権座別当堂の石垣、⑥鍛冶屋下橋、⑦橋本勘五郎の生家、⑧石匠館のコースです。道中は街歩き音声ガイドを聞きながら、各スポットでは1年生がガイドを行いながら、2時間かけて散策しました。現実世界に仮想世界の音が混ざりあう、新感覚の音響体験に私も驚かされました。子どもたちからは、

| ○物語が面白かった ○詳しく物語形式で教えてくれるから細かいところも理解できる ○ストーリーの後に、次に行く場所を音声ガイドで教えてくれるところがよかった |

との感想がある一方、

| ○音声ガイドが毎回話が長い ○あまりお客様とお話をすることができなかった ○全部言ってくれるから中学生のいる意味があまりなかった |

等の課題も感じていたようでした。

ボランティアガイドリーダーのSさんからは、「とても楽しく貴重なガイド体験ができました。道中での会話があまり上手くできなかったので、次は意識して頑張りましょう」、東陽まちづくり協議会のI副会長からは、「街歩き音声ガイドにはデジタルのよさが、みなさんのガイドにはアドリブがあったりしてアナログのよさがあるなと感じました。たくさんの方に東陽町に来てもらうことが目的です。それぞれの良さを生かしてください」、DMOやつしろのNさんからは、「皆さんが、今取り組んでいることはすごく大事なことです。どんどんアピールしていってください」とのお話しがありました。今後、互いの長所を生かせるよう、役割を明確にしながら文化遺産を発信していきたいと思います。次回のガイドは、3月23日(日)に開催される東陽さくら祭りで行います。(石匠館30周年記念)多くの方の参加をお待ちしております。

「15の春に向けて」 Part3 ~後期(一般)選抜~

今日、明日と公立高校後期(一般)選抜が行われます。本校からは、7名の生徒が受検に臨みます。「明日、(受検に行かず)朝から中学校に来ようかなあ・・・」とプレッシャーに押しつぶされそうな生徒もいましたが、これも大きな経験です。夢の実現に向け、これまで努力してきたことを遺憾なく発揮してください。 Fight!3年生!! (^^)/

旅立ちが近づいています Part3 ~卒業式の練習が始まりました~

3月7日(金)、第56回卒業証書授与式を挙行します。これまで合唱の練習を中心に行ってきましたが、本日は入場から退場までの流れと、それに伴う動きの確認を行いました。

初めての練習とは思えない程、美しい所作でした。(^o^) 別れは悲しいですが、当日は立派な旅立ちの姿を見せてくれることと思います。卒業式まで、あと4日となりました・・・。

発電の仕組みがよくわかりました!! ~熊本高専連携授業~

27日(木)、熊本高等専門学校八代キャンパスから2名の先生をお招きして、3年理科で「連携授業」を実施しました。この授業は、熊本高等専門学校と熊本大学が連携して取り組んでいる次世代人材育成事業「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」の一環として行われたものです。

今日のテーマは、「エネルギーの変換」。太陽光パネルや圧電素子、ペルチェ素子を使った発電の仕組みを、実験を通して体験的に理解させることをねらいとしています。回路がなかなかつながらず苦労した班もありましたが、LEDが点灯すると、「おー!」「やったー!」と歓声が上がっていました!

次世代人材育成事業とは、

| 科学技術イノベーションを推進していくためには、次世代の科学技術を担う子供たちの育成を継続的・体系的に行うことが必要です。このため、次世代人材育成事業では、将来科学技術分野で活躍し、イノベーションを創出する人材を育成するために、学校・科学館・大学・研究機関・民間企業等と連携して、①理数系に優れた素質を持つ子供たちの才能の更なる伸長、②理数好きの子供たちの裾野の拡大を推進しています。【国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)HPより引用】 |

この体験を通して、科学技術やものづくりへの興味や関心(ワクワク)を高めてほしいと思います。 お忙しい中、授業していただきました熊本高等専門学校のM様、J様、ありがとうございました。 m(_ _)m

旅立ちが近づいています Part2 ~花いっぱい運動&地域のゴミ拾い~

26日(水)、1・2年生で「花いっぱい運動」を行い、キンギョソウとビオラの花苗をプランターに植え付けました。

| 花いっぱい運動は、戦後まちが荒廃し人々の心にも余裕を持てない中で、①「社会を美しく・明るく・住みよくする」、②「花を通じて人々の気持ちを豊かに」との願いを込め、昭和27年4月8日、当時長野県松本市の小学校の教員だった小松一三夢先生によって始められました。50年以上が経ち、花いっぱい運動の心は、日本国内はもとより世界中にひろがり、「花いっぱい」は今では世界の共通語となっています。【引用:街を花いっぱいにする会HP】 |

これから、水やり等、1・2年生全員で花を育てて、卒業式や入学式で満開の花をお披露目したいと考えています。願いを込めた花々で、参加される皆さんの心に豊かな花が咲くことを願っています。準備、運営を行ってくれた生活・環境委員会の皆さん、ありがとうございました。

追伸:花いっぱい運動に合わせて、3年生は地域のゴミ拾いを行いました。これまでお世話になった地域への感謝の気持ちを込めて、感謝コース実行委員会が計画してくれたものです。

石橋公園や石匠館周辺のゴミ拾いを、思い出を語り合いながら楽しく行ってくれました。子どもたちの“貢献”の意識の高さに感動しました!卒業式まであと6日になりました・・・。

安全に速やかに避難するために・・・ ~予告なし避難訓練~

25日(火)6時間目に「予告なし避難訓練」を実施しました。予告なし避難訓練とは、いつ起きるかわからない地震や火災等の災害に対し、どのように避難すれば安全か?自ら考え、行動できるようにするための訓練です。

地震発生後、2階の理科室から火災が発生したことを受けて避難指示が出されると・・・

子どもたちはハンカチで口を押さえたり、姿勢を低くしたりしながら、最短経路でグラウンドへ避難することができました。災害はいつ起きるか?わかりません。「もし、災害が起こったら・・・」と、日頃から防災意識を高めておくことが大事です。「どこに」「だれと」「いつ」避難すべきか?、マイタイムライン等を活用した災害時の行動について、ぜひ一度ご家庭で話し合われてください。合い言葉は、「命を守るために」 逃げるスイッチオン!です!!

自分たちの学校は自分たちでつくる Part5 ~2月生徒集会~

25日(火)、2月生徒集会を行いました。まずは、表彰です。

八代協会長杯中学一年生大会:男子バレーボール部 3位。

第43回全国中学生人権作文コンテスト熊本大会:八代人権擁護委員協議会長賞 3年Iさん、入選 2年Oさん・1年Sさん。

八代工作・創作展:入選 2年Tさん・1年Mさん。

文武共に素晴らしい活躍でした!! (^^)/

続いて、各委員会から1月の活動の反省と今月の活動の呼びかけがありました。

| 執行部:ボランティアに積極的に取り組もう 生活・環境委員会:花いっぱい運動を成功させよう 体育委員会:寒さに負けず、外で身体を動かそう 保健・給食委員会:手洗い・うがいを徹底して感染症対策を呼びかけよう 放送委員会:新しい委員長を中心に活気のある委員会活動を行おう 図書委員会:本の返却期限を守れるようにしよう(図書クイズの表彰も行われました) |

最後に、執行部から令和7年度の生徒会テーマの発表がありました。テーマは、「繋がれ ~私とあなたの絆の輪~」です。①自分から話しかける、②笑顔でいること、③みんなで活動すること、④困っているときは声を上げようの4つを行動目標として掲げてくれました。

素晴らしいテーマです。「一人ぼっちのいない学校」を目指して、共に行動していきましょう!

確かな学力の育成のために ~「熊本の学び」推進研修会~

20日(木)、「次年度に向けた『熊本の学び』推進研修会」がオンラインで開催されました。本校からは、校長、教頭、教務主任、研究主任の4名で参加しました。

この研修会は、「熊本県学力・学習状況調査の結果分析や今後の方向性等について共有し、各学校における学力向上検証改善サイクルや次年度の校内研修の取組の充実を図る」ことを目的として、県内すべての小中学校に向けて開催されたものです。県学力・学習状況調査の結果分析をもとに、資料の活用や校内研修への位置づけ等について説明がありました。なかでも、「熊本の学び」プロジェクト校の取組では、授業を参観した児童が授業研究会に参加する等、大変参考になる実践を学ぶことができました。今後、本校でも生かしていきたいと思います。

「自らの可能性を拡げ、未来を切り拓く 熊本の人づくり」を目指し、児童生徒が学びの主体となる授業を目指してまいります。保護者の皆様からの温かいご支援とご助言をよろしくお願いいたします。

追伸その1:12日(水)に、「経年変化において向上傾向がみられる学校の事例収集」として、八代教育事務所のH指導主事、K学力向上アドバイザー、八代市教育委員会のN指導主事が来校されました。(八代管内の中学校2校、小学校4校の事例を収集されるそうです)

この2年間、小中で一貫・連携して進めてきた、授業改善(学習リーダーの育成・定着確認の徹底)と、学習習慣形成(家庭学習、学習支援)の取組についてご説明させていただきました。

追伸その2:19日(水)に第16回小中合同校内研修を東陽小で行いました。小・中それぞれに結果分析を行い、今後の実践について班別協議を行いました。

次年度も、校種の枠を超えた“東陽っ子の「育ち」と「学び」をつなぐ教育”を展開してまいります。

旅立ちが近づいています ~バレーボールクラスマッチ~

21日(金)、体育委員会主催でクラスマッチを行いました。種目は、昨年度に続き「バレーボール」。①サーブは投げても良い。②サーブカットのみ一度だけキャッチOK等、誰でも楽しめるようルールが工夫されていました。第1試合は3年VS1年、第2試合は2年VS1年、第3試合は3年VS2年の学年対抗戦です。

第2試合でバレーをまだ習っていない1年生が2年生を破る等の波乱もあり、全学年が一勝一敗の結果になりました。好プレーあり、珍プレーありと勝っても負けても笑顔あふれるクラスマッチになりました。体育委員会の皆さん、ありがとうございました。

卒業式まであと8日になりました・・・。

なぜ学ぶのか ~人生をより面白く生きるため~

昨日から1・2年学年末考査が始まりました。

toyoノート(生活ノート)には、

「テスト勉強したところが出てきて、解けたのでよかったです。(1年Yさん)」

「今日は4時間も勉強ができたので、よかったです。(1年Mさん)」

「今日の数学のテストで、ずっと悩んでいたとこを聞いたらわかったのでよかったです。(1年Sさん)」

「解けない問題があったので、しっかり勉強しようと思いました。(2年Yさん)」

「保健体育がすごく解けました。明日も頑張ります。(2年Uさん)」

「今日の3教科はあんまり自信がないので、明日は頑張りたいです。(2年Iさん)」

等と書いてあり、現学年最後のテストに向けて意欲的に取り組んでいる様子が伺えました。

58歳でライフネット生命保険株式会社を創業、70歳で立命館アジア太平洋大学学長(現学長特命補佐)に就任した出口治明氏は、著書「なぜ学ぶのか【小学館YouthBooks】」の中で、

・長期的な視座に立って、何が本質なのか自分の頭で考えて、常識を疑ってみることが、これからの時代を生きていくためにいっそう大事な力になってきます。 ・長期的な視座に立って、何が本質なのか自分の頭で考えて、常識を疑ってみることが、これからの時代を生きていくためにいっそう大事な力になってきます。・リベラルアーツ(人文科学・自然科学・社会科学)を学び、自分の頭で考えることで、人の言うなりに使われるのではなく自由に生きていくことができる。「人は学ぶことで自由になれる」のです。 ・人が学ぶのは、学校で良い成績をとるためでもなければ、偏差値の高い学校に行くためでもありません。学ぶことは、自分の人生の選択肢を増やすことです。その結果、人生をより自由に生きられるようになります。そのために僕たちは学び続けるのです。 ・なぜ学ぶのか。そう聞かれたら、僕は「人生をより面白く生きるためです」とこたえます。 |

と述べています。

いま勉強の意義や面白さを見いだせなかったり、いやいやながら勉強したりしている人もいるかもしれません。しかし、自分の人生を自由に面白く生きていくためには、自分の頭で「考える」ことが必要です。時間は有限です。現状を嘆くのではなく、挑戦し続けてほしいと思います。Fight!1・2年生!! (^^)/

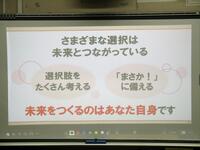

さまざまな選択は未来とつながっている ~日本生命「金融経済教育」出前授業~

18日(火)、日本生命保険相互会社から3名の講師の方をお招きして、「金融経済教育」の出前授業を3年生で行いました。成年年齢の引き下げやキャッシュレス化の進展などを受け、児童生徒がその発達段階に応じて、金融経済に関する基本的な仕組みや考え方を身に付ける重要性が高まっており、2022年4月から小学校・中学校・高校での金融経済教育が義務化されました。

本日のテーマは、「わたしのライフデザイン ~みらいとつなぐ~」、

| ①大切にしたいことの実現に向け、さまざまな選択肢があることに気づき、今、何をするかを具体的に考える。 ②自分らしく生きるためには、人生のさまざまなできごとに備えることが重要であり、「まさか!」に備えるための方法には、さまざまなものがあることを知る。 ③大切にしたいことをもとに、自分が何をするのか考えることが、自分の未来をつくることにつながっていることに気づく。 |

のねらいのもと、子どもたちは自分のライフデザインを思い描きながらワークに取り組んでいました。

「それぞれやりたいことは違っても、資金を貯めることは同じでした。(Kさん)」

「(まさか!のできごとが起こると)お金に困ると思います。(Hさん)」

等々、将来の自分の暮らしを設計すること、不足の事態に備えた貯蓄や保険の機能を理解することができました。

最後に講師のK様が、「さまざまな選択は未来とつながっています。未来をつくるのはあなた自身です」と子どもたちに温かなエールをくださいました。私も、改めて未来設計をきちんとしないといけないなあと痛感させられました。卒業を間近に控えた3年生にとって、将来の自立に向けた大きな学びになりました。日本生命保険相互会社のF様、K様、M様、ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸:講師のM様は、本校の保護者でもあります。「『まさか!』のできごとに備えるために、これから気をつけることや、やることを書きましょう。」の欄に、Mさんはしっかり“保険”と書いていました。親子の信頼関係を感じました!!

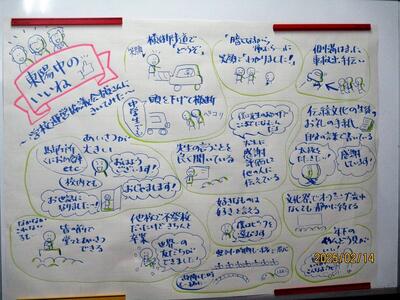

東陽中のいいね! ~学校運営協議会員さんに聞いてみました~

14日(金)、学校運営協議会員の皆さまにご来校いただき、本校の子どもたちのようすについて意見交換の場を設けました。今回はこれまでと趣向を変え、本校事務主査のM先生がファシリテーターとなり、「東陽中のいいね!」についてご意見を伺いました。

絵や図形を用いる「グラレコ(グラフィックレコーディング)」という手法を用いて、意見を整理していくと・・・、

「あいさつの声が大きい」「側溝にはまった車の救出を二つ返事で手伝ってくれた」「伝統文化学習のお礼の手紙を自分の言葉で書いている」「年下の面倒見がいい」「(周りに流されず)自分が好きなものは好きと言える」等々、私たちも知らなかった子どもたちの良いところをたくさん挙げてくださいました。改めて、地域の方々が見守り、支えてくださっていることを実感しました。

記録した広用紙は、生徒昇降口から2階に昇る階段踊り場に掲示してあります。ご来校の際、見ていただければ幸いです。学校運営協議会員の皆さま、ありがとうございました。 m(_ _)m

“共育”を目指して Rart3 ~第2回PTA総会~

14日(金)、性教育講演会の後に「第2回PTA定期総会」を開催しました。まず、「令和6年度事業報告」と「令和7年度PTA本部役員」が承認されました。H会長を中心に本部役員、委員の皆さまのおかげで、令和6年度の事業がつつがなく実施できましたことに感謝申し上げます。また、新役員の皆さま、どうぞよろしくお願いします。

続いて、八代市PTA連絡協議会への次年度の加盟について、全家庭から意思を伺う旨の提案がH会長からなされました。会員の皆さま方には、今後の東陽中PTAの在り方をお考えいただき、意思表示をお願いいたします。

学校としましては、加盟の有無に関わらず、これまで通りご家庭と同じ方向を向き、「共に子どもを育てていく(共育)」視点を大事にして教育活動を進めていきたいと考えております。今後とも、保護者の皆さまの温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

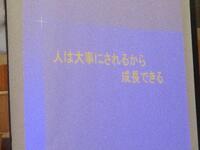

たくさんの愛情を受けて、ここにいることを忘れないでください ~性教育講演会~

14日(金)、性教育講演会を開催しました。講師は、八代市健康推進課鏡保健センターの保健師、N様、H様です。「命の大切さ」と題して、①命の誕生を振り返る、②妊婦疑似体験、③赤ちゃん人形抱っこ体験と講話のみならず、さまざまな体験をさせていただきました。

受精卵の大きさ(0.13mm)や羊水の中で聞こえる声、妊婦の動きづらさ、赤ちゃんの大きさを実際に体験することで、たくさんの愛情を受けてここに存在していることを実感していました・・・。講話の最後には、「人は大事にされるから成長できます。ぜひ、自分を大事に、相手を大事にしてこれから生活してほしいです」と大切なメッセージをいただきました。

「命の大切さ」について、深く深く学ぶことができました。鏡保健センターのN様、H様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。 m(_ _)m

自己の生き方を真剣に考える・・・ ~2年立志式~

14日(金)、2年生が立志式を行いました。橋本左内の教えに学び、

| ○今の自分をふり返り、自己の生き方を真剣に考える機会とする。 ○3年の進路選択を前に、将来への目標を持ち主体的に進路を拓いていこうとする態度を育てる。 ○将来への考えや思いから、ともに学び合い高め合う集団を目指す。 |

ことを目的に、次年度進路選択を控えた2年生が行う式です。

幼い頃の写真を背に、一人ひとりが、

「人と関わって、人の役に立てるような大人になりたいです」

「将来人を助ける仕事に就きたいです」

「言葉で人を笑顔にできる大人になりたいです」

「何事にも一生懸命に取り組める大人になりたいです」

「将来、人の役に立つ仕事に就きたいです」

「将来の夢は、保育士になることです」

「将来の夢は看護師です」

「将来の夢や、どんな大人になりたいかはまだ悩んでいます」

「みんなから頼られる人になりたいです」

「将来頼りにされる大人になりたいです」

等、未来の自分への決意と、

「家族がいてくれるおかげで、学校の悩みの相談にのってくれたり、進路の事について話してくれてとても助かっています」

「やりたいスポーツをさせてくれた家族に感謝しています」

「送り迎えや大会の応援などたくさんのサポートをしてくれて緊張せずに大会に挑めます」

「自分の好きなバレーを全力で応援、サポートをしてくれて、自分は心置きなくバレーができます」

「大会などで、思ったようにプレイが出来なかった時に一緒に考えてくれてありがとう」

「楽しかったことや嬉しかったことを一緒に聞いてくたり、困った時に声をかけてくれて、とても嬉しかったです」

「私の話をいっぱい聞いてくれて本当にありがとう」

「学校に行くために送り迎えをしてくれてありがとうございます」

「いつも仕事を頑張りながら私たちの面倒も見てくれてありがとう」

「お母さんから試合が終わった後「頑張ったね」と言われると、また頑張ろうと思えます」

等、これまで支えてくださった家族への感謝の思いを述べました。

保護者を代表して、O様からは「祖父がよく言っていた言葉が、『したしこ、自分のもん』です。やった分、頑張った分、努力した分、自分の力になり自信にもつながります。失敗を恐れずに、何事にも挑戦し苦手なことにも一生懸命取り組みましょう」、M様からは「私の好きな言葉に老子の『足るを知る者は富む』があります。ないものねだりではなく、あるものを見て幸せになるという意味です。社会のため、世のため、人のために優しい未来にしてほしいと思います」と愛情溢れるメッセージをいただきました。

勇気を出して言葉にする生徒、仲間の思いをしっかりと受け止める生徒、見守る保護者の方々・・・、つながり合う温かな雰囲気に教室が包まれました。 (^^) 2年生のみなさん、素晴らしい志をありがとうございました。ご参加いただきました保護者の皆さま、ありがとうございました。

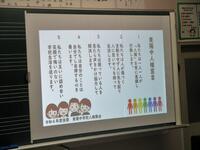

「一人ぼっちのいない学校」を目指して ~後期人権集会~

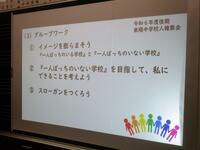

12日(水)、後期人権集会を行いました。最初に生徒会長のIさんから「一人ぼっちのいない学校づくり」について提言を行い、5班に別れてグループワークを行いました。

|

①イメージを膨らまそう 「一人ぼっちのいる学校」と「一人ぼっちのいない学校」 「一人ぼっちのいる学校」 |

等のイメージをもとに、

|

②「一人ぼっちのいない学校」を目指して、私にできることを考えよう ・自分から話しかけに行く |

を考え、

|

③スローガンをつくろう ・Happy Life ~笑顔で過ごすみんなの日常~ |

を作成していました。

発表のまとめとして、生徒会長のIさんが、「考えてくださってありがとうございました。今日、出たスローガンは今年の生徒会スローガンの一部として使わせていただきます。これからも“一人ぼっちのいない学校”を創っていきましょう。」と力強いメッセージを送りました。

自分自身を見つめ、語り合い、人権を尊重する仲間としてのつながりを深めた素晴らしい人権集会でした。生徒会執行部、およびグループリーダーの皆さんに心より感謝します。ありがとうございました。

学校評価アンケート(下期)のお願い

学校の教育活動を改善・充実させるとともに、信頼され開かれた学校づくりを推進するため、「学校評価アンケート(下期)」を実施します。保護者の方に本校の教育活動を評価していただき、その結果を今後の学校運営に生かしていきたいと考えています。

本日、お子様を通じて、アンケート用紙を配布しております。ご多用な中に申し訳ありませんが、来週20日(木)までにお子様を通して担任まで提出いただくようお願いいたします。

お茶で受験生を応援しようキャンペーン! ~保健・給食委員会~

先日、保健・給食委員長のOさんから、緑茶をいただきました。この緑茶は、泉町茶業振興協議会より、子どもたちの風邪予防に活用してもらおうと八代市に寄贈していただいたものです。学校に届いた緑茶を、保健・給食委員会の皆さんが個別に封筒に分けて配ってくれました。

封筒には、「体に気をつけてお過ごしください」と温かなメッセージが書かれていました。緑茶に含まれるカテキンには、口内の雑菌の繁殖を抑制する効果があるとされています。まだまだ寒い日が続きます。お茶でうがいをして、受験に向けて健康に過ごしましょう!保健・給食委員会の皆さん、ありがとうございました。

東陽中の未来を託す Part5 ~専門委員長任命式②~

7日(金)、先月の任命式に参加できなかった2名の生徒に、生徒会長から任命式が交付されました。

新専門委員長からは、

| 「一人ぼっちのいない学校にするためには、みんながお互いに認め合い、支え合うことが大切だと思います。委員会では、困っている人がいたら声をかけたり、助けたりしていきたいです。(新生活・環境委員長Iさん)」 「一人ぼっちのいない学校にするために、各行事でお互いに声を掛け合って仲間のつながりを創っていきます。(新体育委員長Sさん)」 |

と、今回も生徒会長が掲げるテーマの実現に向け、委員会で取り組んでいくことを表明してくれました。“自分たちの学校は自分たちで創る!!”という主体性が大事です。Iさん、Sさん、期待しています!

最後の定期テストに挑む ~3年学年末考査~

今季最強寒波の影響で積雪が心配されましたが、本校区ではほとんど雪が降ることもなく大きな交通障害もありませんでした。予報によると、寒気のピークは一旦落ち着きますが、明日7日(金)から明後日8日(土)にかけて再び強い寒気が流れ込み、平地、山地ともに大雪となるおそれがあるとのことです。積雪や路面凍結による交通障害等には、十分ご注意ください。

昨日から明日にかけて、義務教育最後となる学年末考査を3年生で実施しています。約1ヶ月後に公立後期(一般)選抜が控えていることもあり、入試を意識した出題にしています。

1日目の社会、音楽、英語を終えた感想には、

「音楽、英語はよくできたと思いますが、社会がだめだったので、歴史を特に頑張りたいです」

「社会は時間が足りなかったので、時間内に終われる練習をしようと思います」

等、手応えと課題を感じたようです。

今回の学年末考査の内容は、後期(一般)選抜のテスト範囲です。間違えた問題があれば、すぐにやり直しを行い、入試に臨んでほしいと思います。ファイトだ!3年生、頑張れ!受験生!! (^^)/

今季一番の強い寒気が流れ込んでいます 今後の気象情報にご注意ください

九州の上空に今季一番の強い寒気が流れ込み、県内各地で雪となりました。東陽中でも断続的に雪が降っており、お昼過ぎには一面が銀世界に覆われました。(笠松橋、幻想的でした・・・)見慣れない雪に子どもたちは大喜び!!昼休みには、グラウンドで雪遊びを楽しんでいました。

現在、県内全域に大雪注意報が出されており、明日の明け方にかけて平野部、山沿いともに大雪となるおそれがあります。明日の登校は、現時点では「通常通り」ですが、状況により遅延登校や休校を行う場合は、明朝(6時30分予定)、地域ポータルアプリにてお知らせします。今後の情報配信にご注意ください。自宅を出る際には、道路状況等を確認され、安全を第一に考えて登校するようお願いいたします。

保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

15の春に向けて Part2 ~前期(特色)選抜~

昨日、公立高校前期(特色)選抜が行われました。子どもたちは志望校合格に向け、これまで面接や作文、実技の練習を積み重ねてきました。先週金曜日にも、「完璧にしたいので、面接指導をお願いします」と、多くの生徒が校長室に来てくれました。どの生徒も、「将来の夢は○○になることです。そのために、この高校で○○を学びたいと考えています!」と力強く答える等、未来への明確なビジョンと強い思いを感じました。

今朝、感想を尋ねると、「練習通りできました。」「予想外の質問があり、アドリブで答えました。」「作文は指定された量は書けました。」「しっかり走れました。」等々、緊張しながらも高校の先生方にしっかりとアピールできたことが伺えました。皆さんの思いは、きっと伝わっていると思います。よく頑張りました!! (^^)/

とても貴重な体験になりました ~ケーブルテレビ「九州イチオシ!」出演~

九州各県のケーブルテレビ12局が、各地域のオススメ情報を週替わりでお届けする番組「九州イチオシ!」。2月に放送される熊本編に、本校のボランティアガイドが取り上げられることになりました。2日(日)、ひこいちテレビ!のスタッフ4名の皆さまが、ボランティアガイドのようすを撮影されました。

いつものように、お客様(リポーター)にガイドをしながら町内を巡りますが、子どもたちは慣れないテレビカメラの前で四苦八苦!!緊張のためか、声や笑顔がなかなかでません・・・。(^^;) 撮影が無事に終わるか?心配しましたが、何度も取り直しをするうちに、ようやくいつもの笑顔や道案内中の会話が見られて安心しました。(ひこいちテレビ!のA様、カンペのご準備、ありがとうございました。)

ガイドリーダーのSさんからは、「とても貴重な体験になりました。前回(12月)の反省を生かすことができました。」と感想を述べてくれました。私自身も、撮影風景を間近で見て、綿密な台本や、シーン毎の打合せ、カメラワーク等々、番組制作の大変さとスタッフの方々の熱意を知ることができました。「九州イチオシ!熊本編」は、2月下旬に九州各県のケーブルテレビで放映される予定です。番組を通して、県外の方々にも、東陽町が誇る文化遺産の魅力が伝わってくれたらと願っています。ひこいちテレビ!のスタッフの皆さま方、ありがとうございました。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一