学校生活

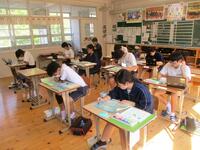

「ここわからないから教えて」「いいよ。これはね・・・」Part2 ~toyo寺子屋~

昨日29日(水)から、「toyo寺子屋」を始めました。今回の寺子屋では、教科毎の得意・不得意に対応するため、「習熟度別指導」を取り入れました。初日の国語では、習熟度に応じた3種類の課題(「竹取物語(1年生)」、「平家物語(2年生)」)を「ここわからないから教えて」「いいよ。これはね・・・」と学び合いながら取り組んでいました。※3年生は、来週5日(水)から実施する学年末考査に向けて、各自の課題を黙々と進めていました。

できなかったことが、できるようになると、ワクワクします。楽しみながら取り組むことでパフォーマンスも高まります。勉強を夢をかなえるツールとして捉え、ワクワクしながら学び続けていきましょう!

追伸:toyo寺子屋に合わせて3学期の教育相談を行っています。子どもたちの想いや悩みに寄り添いながら、心の成長を職員全員で支えていきます。

Special English Time for Performance Test ~少しおどおどしたけど、頑張りました~

28日(火)、「Special English Time for Performance Test」を実施しました。これは、自校に配置されているALTだけでなく、八代市に勤務する様々なALTと英語でコミュニケーションを図る機会を設けることで、英語学習の成果等を実感したり、英語の学習意欲や興味・関心を高めたりできるようにすることを目的とした取組です。

1年生は「冬休みの思い出について伝えよう」、2年生は「東陽町の魅力を伝えよう」、3年生は「プラスチックゴミ問題について伝えよう」のテーマのもと、本校に勤務されているショーン先生を始め、4名のALTに英語でプレゼンテーションを行いました。

6つのポイント(eye contact:相手の目を見て話す、nice smile:笑顔、good gesture:振り手振り、clear voice:聞き取りやすいはっきりした言葉で話す、pronunciation:発音、speed:速さ)を意識しながら、懸命に自分の考えを表現していました。 (^o^) 子どもたちの感想には、

| 「今日は、スペシャルイングリッシュタイムで、少しおどおどしたけど、頑張りました。(1年生)」 「今日のスペシャルイングリッシュタイム。初めての先生がたくさんいて、楽しかったです。(2年生)」 「いろんなALTの先生方とお話しができて、とても楽しかったです。(2年生)」 「(学習リーダーとして)しっかりと司会を進めることができたのでよかったです。(3年生)」 「話すことはできるようになりましたが、聞き取ることが苦手なので頑張りたいです。(3年生)」 |

とあり、様々なALTとのコミュニケーションに楽しみながら取り組んだようすが伺えました。

急速に進展するグローバル社会、子どもたちが、多様な価値観を持った人々と協働しながら未来を切り拓いていくためには、異文化を体験し、理解することが重要です。とても貴重な学びの時間になりました。ALTの先生方、ありがとうございました。 m(_ _)m

東陽中の未来を託す Part4 ~専門委員長任命式~

28日(火)、生徒会専門委員長任命式を行いました。

旧専門委員長からは、退任の挨拶として、

| 「楽しく委員会を行うことができました。身だしなみの整った安心して生活できる環境をつくってください(前生活・環境委員長Oさん)」 「みんなをまとめられるか不安でしたが、スムーズに行事を行うことができました。(前体育委員長Yさん)」 「みなさんの笑顔が見られるようにトヨナンデスを創ってきました。これからも続けてほしいです。(前放送副委員長Kさん)」 「みなさんの協力やサポートでスムーズに進めることができました。充実した活動をすることができました。(前保健・給食委員長Kさん)」 「自分の仕事をしっかりとやり遂げる責任感の重さを実感しました。みんなと協力しながら頑張ってください。(前図書委員長Hさん)」 |

等、委員会活動を振り返っての感謝の思いや新委員長への期待を述べてくれました。

新専門委員長からは、

| 「一人ぼっちのいない学校を創るために、トヨナンデスの内容を工夫したりして、一人一人が笑顔になれるようにしていきたいです。(新放送委員長Yさん)」 「一人ぼっちのいない学校を創るために、常にみなさんの体調を気にかけ、心や身体も元気に過ごせるようにしていきたいと思います。(新保健・給食委員長Oさん)」 「一人ぼっちのいない学校を創るために、図書の本を通してクイズや感想を伝え合って友だち同士のつながりをつくっていきたいと思います。(新図書委員長Hさん)」 |

等、生徒会長が掲げる“一人ぼっちのいない学校”を創るための意気込みを語ってくれました。

生徒会会長のIさんからは、「人任せにせず、みんなで協力していくところが東陽中のいいところです。支え合って一人ぼっちのいない学校を創っていきましょう」との力強いメッセージがありました。

明後日、新リーダーとしての第一歩を踏み出す専門委員会が予定されています。生徒会の目的は、「学校生活をよりよくするため、学校生活の中での課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していくこと」です。学校という社会の一員として、“自分たちの学校は自分たちでつくる”主体性(当事者意識)を持って委員会活動に取り組んでください。東陽中学校の未来をみんなで創りましょう!

食への関心を高める重要な時間です ~給食集会~

1月24日(金)から30日(木)までは「全国学校給食週間」です。

| 子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。学校給食週間においては、このような学校給食の意義や役割について、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を深め関心を高めるため、全国で様々な行事が行われます。【引用:文部科学省HP】 |

東陽中では、24日(金)の6時間目に、東陽給食センターから学校栄養教諭のM先生をお招きして給食集会を行いました。

まずは、給食クイズ。

「給食が始まったのはいつでしょう?」

「給食が始まった理由は何でしょう?」

「給食で使う、野菜や果物を洗う回数は何回でしょう?」

等々、給食に関する知識が楽しく理解できるよう、工夫されていました。(マルバツブザー、使い方見事でした!)

続いて、給食ができるまでの工程を、①身支度、②食材の準備、③切る・加熱、④サラダづくり、⑤完成と、段階毎に詳しく説明してくれました。

M先生からは、「おやつの食べ方を考えよう」のテーマで、本校生徒のアンケート結果(①ほとんどの人がおやつを食べる、②スナック菓子・あめ・グミが多い、③3分の1の生徒が食べた後の歯磨きや食べ過ぎないように注意している)をもとに、おやつの由来や適量(1日200kcal)、おすすめのおやつ等、「間食」として上手に摂ることを教えてくださいました。「おやつは甘い物・お菓子ではなく、軽い食事と考えてください」とのアドバイスをいただきました。

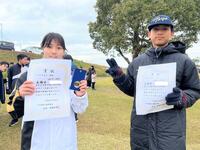

正しい箸の持ち方を確認した後、最後は給食集会恒例の「豆つかみ大会」です!白熱した闘いが今年も繰り広げら、わずが一粒差で2年生チームが先生チームを抑えて優勝しました!

生涯にわたって、心と身体の健康を維持し、生き生きと暮らすために、望ましい食習慣を形成することが必要です。毎日の給食は食への関心を高める重要な時間です。感謝の思いをもって残さず食べましょう!M先生、ありがとうございました。 m(_ _)m

※初めて提供された献立は、「おにぎり・焼き魚・漬物」です。明治22年(1889)山形県鶴岡町(現鶴岡市)の小学校で貧困家庭の児童を対象に行われたのが始まりとされています。24日(金)の給食で提供されました。

デコポンに続く熊本の柑橘の王様に・・・ ~「ゆうばれ」をいただきました~

先日、学校運営協議会員のH様から、晩白柚、チャンドラポメロ、ゆうばれをいただきました。

|

・チャンドラポメロ:まだ全国でも栽培量が少なく、市場にもあまり出回っていない。ザボンとグレープフルーツの交雑品種。 |

なかでも、ゆうばれは、先日のニュースでも台湾へ初出荷されたことが報じられました。出発式の中で木村知事は、「デコポンに続く熊本の柑橘の王様になれるように、くまモンとともに台湾でも積極的にPRさせていただきたい。」と述べています。

世界に誇れる八代(熊本)の特産品の素晴らしさを、改めて感じました。いただいた晩白柚、チャンドラポメロ、ゆうばれは正面玄関内に展示しています。ご来校の際は、ぜひご覧下さい。学校運営協議会員のH様、ありがとうございました。

学んだ知識がどのくらい定着しましたか? Part2 ~CBTサンプル問題事前検証~

毎年4月に実地されている、「全国学力・学習状況調査(中学3年生対象)」。次年度の調査では、教科に関する調査として、国語、数学、理科の3教科が、生活習慣や学習環境などに関する調査として質問紙調査が予定されています。このうち、理科と質問紙調査はオンラインでの実施(※CBT)となります。

※CBT(Computer-based Testing):コンピュータ使用型調査

円滑な実施に向けて、21日(火)2年生を対象にサンプル問題を活用した事前検証を行いました。

4月の本番の調査問題で使用される可能性のあるさまざまな解答方式(短答、選択、記述、並び替え、ポイント選択)に対して、子どもたちは正確に素早く解答していました。(操作等、心配していましたが、全くの杞憂でした・・・。)

CBTを活用する意義として、

| ①解答データを機械可読のビッグデータとして蓄積できる ②ICT端末上で出題・解答することで、多様な方法・環境での出題・解答が可能になる ③電子データにより問題・解答を配信・回収することで負担を軽減 ※引用:令和7年度以降の全国学力・学習状況調査(悉皆調査)のCBTでの実施について【概要】令和6年9月改定(文部科学省総合教育政策局) |

が挙げられています。

学校においては、「より広い領域・内容等について学校全体の課題を把握できるようになり、きめ細やかな指導改善につなげることができる。また、学校としての経年変化も確認できる。」とされています。夢を実現するための礎となる「確かな学力の育成」に向け、授業と家庭学習の両面から指導改善につなげてまいります。保護者の皆さまには、側面からの支援(ペースメーカー・サポーター・ファシリテーター)をこれからもよろしくお願いいたします。

ようこそ!東陽中へ!! ~新入生説明会~

20日(月)、新入生説明会を開催しました。新生徒会執行部の皆さんが、リーダーとして臨む初の大仕事!受付や会場案内を行ってくれました。説明会では、校長挨拶の後、執行部のIさん、Sさんから学校生活や部活動の紹介を行いました。

「一人ぼっちのいない学校を共に目指しましょう!」と、力強いメッセージを伝えていました。教務のT先生と生徒指導主事のH先生から、学校行事や日課、生活面等の説明を受けた後、6年生の皆さんに社会と英語の授業を体験してもらいました。

社会では、「漢字一文字連想ゲーム」として歴史上の偉人を漢字ヒントから連想して答える学習を、英語では、Let's enjoy English!として、「私は誰でしょうクイズ」「自己紹介カード」に取り組みました。

活動のあらゆるところで、学習リーダーとして学びを進める姿や友人と学び合う姿勢が見られ、積極さに感心しました。次年度の東陽中も安心です!!

6年生の皆さん、伸びゆく東陽中を共に創っていきましょう!保護者の皆さま方、本日はご来校、ありがとうございました。4月9日(水)、79日後のご入学を、心よりお待ちしております。 m(_ _)m

小中合同資源回収、お世話になりました

18日(土)東陽中学校において、本年度2回目の「小中合同資源回収」を行いました。

最低気温が1℃と、非常に寒い中での活動でしたが、PTA三役、地区委員の皆さま方のご協力をいただき、多くの資源物を回収することができました。(大会前の練習に来ていた男子バレー部の子どもたちも手伝ってくれました!)

今回の売上金も、子どもたちの学習環境整備に大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。 m(_ _)m

認め、ほめ、励まし、鍛えて伸ばす! Part2 ~チャレンジタイム 社会~

14日(火)から朝自習の時間にチャレンジタイムを行っています。今回の教科は社会、47の都道府県に挑戦です。

高校入試でも地図や地形図の読み取り問題はよく出題されており、都道府県はその基礎となるものです。「今回はチャレンジ賞(自己申告)はありません。満点賞をみんなで目指します!」と、社会科担当のM先生からありました。

“認め、ほめ、励まし、鍛えて伸ばす” 学び続ける東陽っ子を育てていきます!

心を込めて文字を書く ~書き初め大会~

校内書き初め大会を、14日(火)に実施しました。書き初めは、平安時代の宮中行事「吉書の奏(きっしょのそう)」が、時代を経て江戸時代に庶民に広まったのが由来とされています。字の上達を祈願すると共に、今年一年の抱負・目標を定める意味合いがあります。

今年のお題は、

1年:不言実行

2年:新たな目標

3年:旅立ちの春 です。

子どもたちは、文字の大きさの調和や、縦の並びと間隔に注意しながら、一文字、一文字、心を込めて書いていました。字は心を表すと言われます。日本古来の文化に触れ、「書」の楽しさを味わってくれたと思います。

輪 ~伝える、認める、つながる~

部落差別をはじめあらゆる差別をなくす「令和6年度(2024年度)熊本県人権子ども集会」が、オンライン(オンデマンド)により開催されています。東陽中では、10日(金)の6校時に、全校生徒で視聴しました。

玉名市立天水中学校での体験・活動報告では、「お互いの個性を大切にして、一人一人が輝ける学校づくりをしよう」の生徒会三役テーマのもと、①絆プロジェクトリーダー、②縦割り班活動、③生徒・職員合同会議、④心のきずなを深めるプロジェクトの各取組を通して、生徒同士のつながりやなかまづくりを進めていました。「自分から、そして身近なところから差別やいじめをなくす取組を一緒に進めていきましょう」と、力強いメッセージを伝えてくれました。

実行委員会の皆さんから、「集会を通して、参加者の一人一人が、体験・活動報告と自分の日常生活を重ねてほしいと思います。自分は、周りの人たちとどんなつながりを築いているのだろうか、自分にとって仲間というのはどういったつながりなのか、はたしてつながるとはどんなことなのか、今一度考えてみてください。そして、自分を見つめ、周りを見つめ、差別に気づき、なくしていく行動をしていくことで、身の回りからあらゆる差別をなくしていきましょう」との開会宣言がありました。

ぜひ、今日の学びを日常生活と重ね、自分自身の行動を振り返ってください。自分を見つめ、周りを見つめることで、差別を気づき、なくしていく行動につなげてほしいと思います。

速くなるためには、ワクワクした気持ちを抱くことが大切 ~実力考査~

8日(水)・9日(木)、実力考査を行いました。冬休み中も、テストに向けて計画的に取り組んでくれたことと思います。

箱根駅伝9区を走った東大大学院の古川大晃(ひろあき)選手は、近年の東京大学大学院が力をつけている理由について問われた際、「僕は速くなるためには、ワクワクした気持ちを抱くことが大切だと思うんです。やる気があるのとないのとでは、同じトレーニングをしても効果が全く変わってきますから。」と答えています。古川選手は、基本的なことを押さえた上で、本や論文で公開されている面白そうなトレーニングを片っ端から試しているそうです。

嫌々ながらするのではなく、楽しみながら取り組むことでパフォーマンスが高まります。勉強も同じです。夢をかなえるツールとして捉え、ワクワクしながら学び続けていきましょう!

夢中になれること(目標)を見つけ、挑戦する1年に ~2025年のスタートです!!~

2025年(令和6年)がスタートして、早一週間が過ぎました。学校では、今日から3学期です。

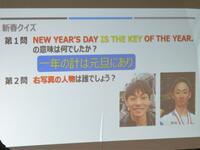

まず、表彰です。「第22回くまもと・子どもの美術展(特選)3年Iさん」、「第74回社会を明るくする運動 熊本県作文コンテスト(熊本県更生保健協会理事長賞)2年Iさん」の表彰を行いました。今年も、子どもたちの多方面に渡る活躍が期待できそうです。(^o^) ※3枚目の写真は、先日行われた熊本県作文コンテスト入賞者表彰式・発表会のものです。

始業式では、各学年の代表生徒が頑張りたいことを次のように述べてくれました。

| 「3学期は1年間のまとめであり、新2年生に向けてのスタートです。先輩としての自覚を持ち、悔いのないように頑張っていきたい。(1年生代表Yさん)」 「勉強や体調管理に加え、ひとりぼっちのいない学校を目指します。笑顔で何でも言い合える3年生のようになりたいです。(2年生代表Sさん)」 「3学期の抱負は、受検(験)に向けて全力を尽くすことです。クラスでは、残り3ヶ月、もっとい思い出を増やしていきたいです。(3年生代表Mさん)」 「私の今年の漢字は“動(く)”です。短い学期ですが、自分の目標を立てて、悔いのない学校生活を送りましょう。(執行部代表Iさん)」 |

校長講話では、年末年始に開催されたさまざまな大会での県勢の活躍の中から、箱根駅伝9区を走った東大大学院の古川大晃(ひろあき)選手(八代市立第六中学校出身)を取り上げました。

大学進学の際、一度は諦めた箱根駅伝大会への出場を模索し続け、今回のラストチャンスを掴みました。夢の箱根路を走り終えた古川選手は、「チームに貢献できなかったことは悔しいです。ただ、(東大の)秋吉選手とタスキをつなげたことだったり、たくさんの人が遠方から一世一代の応援をしてくれて、晴れやかで清々しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです」「高校の頃から憧れて出たいと思っていました。遠回りしたけど、強く望み続けた意地、執念が(出場を)導いてくれました」と述べています。

子どもたちには、「すべての一歩は、あなたの『やりたい』という思いで始まります。古川選手のように、夢中になれること(目標)を見つけ、挑戦する1年にしてください。」と伝えました。複雑で予測困難な時代だからこそ、変化を前向きに受け止め、新しい未来の姿を構想し実現していくことができます。今年も、東陽中の子どもたちは、自分の夢や仲間との目標に向かって、大きくたくましく成長していくことでしょう。私たち職員も力を合わせ、子どもたち一人一人の挑戦や、仲間との育ち合いを導き支えていきます。

保護者の皆様、本年も、本校の教育活動に対しましてご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

自分のやりたいこと(目標)を考え、文字にしてください ~2学期終業式~

24日(火)、2学期終業式を行いました。まず、ボランティア清掃です。校地周辺の道路に積もった落ち葉を集めたり、先日の八代中学生マラソン大会で使用したブルーシートを吹き上げたりしてくれました。「クリスマス寒波」の影響で気温が5℃を下回る中での作業でしたが、寒さに負けずテキパキと作業をしてくれました! (^o^)

続いて、表彰です。八代招待中学生バレーボール大会(1位パート準優勝)、八代中学生マラソン大会(3年男子の部2位、3年女子の部優勝)、東陽しょうが祭品評会(二等賞、三等賞)、八代子ども美術展(入選)、八代市人権作品(標語の部優秀、佳作)、校内持久走大会と、運動面・文化面において多くの活躍をみせてくれました。おめでとうございます。

終業式の生徒発表では、

「課題の提出期限を必ず守る、あいさつをレベル3にしていきたいです。(1年代表Nさん)」

「ひとりぼっちのいないクラスを目標に、お互いに声を掛け合って過ごしていきます。3学期も楽しく過ごしたいです。(2年代表Tさん)」

「明日からの冬休み、3年生は、面接や作文練習、過去問等に取り組みます。力を合わせて受験に向かい、取り組んだ成果を発揮できるように頑張ります。(3年Hさん)」

「これからは、1・2年生が3年生のバトンを受け継いでいかないといけません。一人に任せるのではなく、みんなで役割を分担し、自分たちで企画・準備・運営ができるようにしていきましょう。(生徒会代表Mさん)」

等、2学期の反省をもとに3学期に頑張りたいことを発表してくれました。

今日から冬休み。2024年も、あと6日で終わります。“自律・協働・貢献”の学校教育目標スローガンのもと、子どもたちは、さまざまな活動に意欲的に取り組んでくれました。仲間と協力しながら自分を高め、成長した姿を至るところで見ることができました。終業式で子どもたちには、元旦に自分のやりたいこと(目標)を考え、文字にしてくださいと話しました。2025年を、その目標が実現するよう努力し続ける1年にしてほしいと願います。保護者の皆さまには、さまざまな教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。来年も、皆さまにとりまして良い年になりますようお祈り申し上げます。 m(_ _)m

大健闘!! ~八代中学生マラソン大会~

12月21日(土)、球磨川河川敷スポーツ公園において第17回八代中学生マラソン大会が開催されました。本校からは、13名の生徒が参加し、中学3年男子の部でMさんが2位、中学3年女子の部でYさんが優勝の好成績を収めました。

朝ランニングを始めとした日頃の努力が実りました。おめでとうございます。なお、Mさんは、来年2月9日(日)に開催される第51回郡市対抗熊日駅伝の八代市代表チームの候補選手として選ばれています。さらなる健闘を期待します。 (^^)/

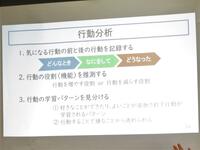

教師修養 第3弾 ~共生社会の形成に向けて~

18日(水)、熊本県立菊池支援学校からM指導教諭をお招きして、「特別支援教育」についての校内研修を行いました。熊本県では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築を目指して」の基本方針に基づき、障がいのある子供と障がいのない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、誰もが授業内容が分かり学習活動に参加している実感と達成感を持ち、生きる力を身に付けることができるよう、全ての学校等において特別支援教育の一層の推進を図ることを目指しています。

講話では、特別支援教育の理念に始まり、行動分析に伴う子供の捉え方、個別の教育支援計画・指導計画の作成に至るまで、具体例を挙げながらわかりやすく説明していただきました。

| 「自分の思い込みで考えない」 「うまくいかなかった授業を子供のせいにしない。方法が原因と考える」 「問題の背景を考え、事前に対応策を考えておく」 「問題行動を起こす前の支援(声かけ・活動)が大事」 |

等、支援を行う上での重要なポイントがよくわかり、職員一同、大きな学びになりました。

また、※スクールワイドPBS(学校全体で取り組むポジティブな行動支援)という、応用行動分析学に基づくメソッドについても紹介していただきました。組織的な支援の在り方を校内で再度共有し、子どもたちの可能性を最大限に伸ばし、自立と社会参加に向けた「生きる力」を身に付けさせていきます。M指導教諭、お忙しい中、ご講話くだりありがとうございました。 m(_ _)m

※スクールワイドPBS:児童生徒の問題行動に対して、罰を与えたり、叱ったりするのではなく、「望ましい行動を育てる」という観点から、ポジティブな行動支援をすべての児童生徒対象に実施する組織的なアプローチのこと。アメリカで開発されたメソッドで、国外ではオーストラリアやノルウェー、カナダの国々で、国内では宮崎県や徳島県の学校で導入されています。

追伸:講師のM指導教諭は、Y先生が前任校時代に大変お世話になった、尊敬かつ憧れの先生です。感謝の思いを伝えるY先生への温かな眼差し・・・。M指導教諭の思いは確かに受け継がれています。

「15の春に向けて」 ~3年面接指導が始まりました!~

三者面談が終わり、16名の子どもたちがそれぞれの進路希望を決定しました。来年の受検(験)に向け、願書記入に加えて、昨日から面接指導が始まりました。

まずはよくないお手本です。Y先生がマナー(扉の開閉・姿勢・言葉遣い等)や質問への回答で面接官にアピールができていない例を実演します。「どうすればよかったか?」子どもたちに考えさせながら、適切な対応を学ばせていました。(Y先生の名演に子どもたちからは笑みがこぼれます!)

これから、実際の場面を想定して面接練習を行いますが、一番大事なことは、「その高校でなければならない理由」を具体的に答えることです。5年後、10年後のなりたい自分になるために・・・。自分をしっかりアピールしてください!応援しています。Fight!!3年生!!

意志あるところに道あり ~校内持久走大会~

16日(月)、校内持久走大会を開催しました。寒風吹きすさぶ寒い1日でしたが、子どもたちの全力を出し切る姿や仲間を懸命に応援する姿のお陰で、心が温かくなりました。

開会式の後、まずは女子の部がスタート!!八代中体連駅伝大会に出場した2年生のSさんを先頭に、氷川沿い周回コースを駆け抜けます!3年生のYさん、1年生のMさんが追いかけますが、そのままリードを保ち、1位でゴールしました。

続いて、男子の部がスタート!!こちらも、八代中体連駅伝大会に出場した3年生のMさん、Kさんでトップ争いを繰り広げます。大会記録を上回るペースで走るMさんが徐々にリードを広げ、ゴールテープを駆け抜けました。大会記録の更新、おめでとうございます! (^^)/

持久走大会の目的は、「目標達成に向けて努力を積み重ね、達成する喜びを味わうことや、困難を克服しようとする強い精神力を培うこと」です。順位やタイムだけを価値づけるのではなく、努力した過程や自分の弱さを乗り越えた見えにくい部分にも、価値を見出してください。持久走大会テーマの「Where there is a will,there is a way ~意志あるところに道あり~」のように、自分に挑み、力を出し切った素晴らしい走りでした。

追伸:安全に大会が行えるよう、PTA体育安全委員の皆さまや有志の保護者の皆さまに交通指導をしていただきました。ありがとうございました。(1枚目)飛び入りで参加してくれたショーン先生も、素晴らしい走りを見せてくれました。(2枚目)体育委員会の子どもたちが、開会・閉会の運営やトイレ清掃を行ってくれました。立派な“自立・協働・貢献”です。ありがとうございました。(3枚目)

希望する高校に向けて脱皮(成長)した姿を見せてください ~門松づくり~

14日(土)、地域にお住まいのN様とN様にご指導頂き、門松づくりを行いました。例年、苦戦する竹の切り出しは、事前にN様と保護者の方で行ってくださいました。ありがとうございました。

今日は、切り出した竹の中から門松にする竹を選ぶことからスタートです。竹の長さを揃え、先端部分を斜めに切ります。慣れた手つきでチェーンソーを操る熟練の技に、拍手が自然と沸き起こります。 (^o^) 作業の合間には、切り口や竹の長さの意味についても教えていただき、日本古来の風習についても学ぶことができました。

子どもたちも、竹の袴づくりにチャレンジ!ナタの扱い方に四苦八苦しながらも、次第にコツを掴み、器用に割ってくれました。

竹を入れ、土台に割った竹を巻き、松や梅、南天で飾り付けをして、立派な門松が完成しました!!

N様からは、「合格祈願の門松です。巳年にちなんで、受験の困難を丸呑みし4月には脱皮(成長)した姿を見せてください。」との言葉をいただきました。切り口の笑い顔に、たくさんの福(幸せ)がやってくることと思います。来校された際には、ぜひご覧下さい。

ご指導頂きましたN様とN様、お手伝い頂きました3年生保護者の皆様、3年生の皆さん、立派な門松をつくっていただきありがとうございました。

追伸:PTA学年委員長のO様が豚汁を準備してくださいました。北風が吹くとても寒い1日でしたが、身も心も温まりました。ありがとうございました。

令和6年も共育を目指して Rart2 ~2学期授業参観、学年・学級懇談会~

12日(木)、「2学期授業参観、学年・学級懇談会」を開催しました。授業参観では、「熊本の心」を活用し、1年生は「俳優 笠智衆」、2年生は「万田坑と共に」、3年生は「さよならの写真」の授業を公開しました。

当日は東陽小中学校の学校運営協議会員の9名の皆さまにもご参観いただき、

| 「どの学年も落ち着いた雰囲気でした。八代等、郷土の身近な資料から丁寧に取り組まれていました。(1年)」 「動画をしっかりと見ていて態度もよかった。発表でも、心に残った姿を一人一人考えて発表していた。(1年)」 「実際に働かれている保護者の方々が参加して意見を述べられていたので、新鮮で非常に有意義だと思いました。(2年)」 「職場体験をされたからこそ、色々な思いが伝わっていると思います。将来、自分のためになると思います。(2年)」 「子どもたちのようすが生き生きとしている。先生の授業の進め方が上手だなあと思いました。(3年)」 「後ろ姿の写真だけで、色々な心情を深く掘り下げているのに感心しました。(3年)」 |

等、嬉しい感想をいただきました。

また、「学年が上がるにつれて、多様な意見がでていました。3年生、すごいですね。」、「主人公の心情をもう少し深く考えさせると良かったのではないか。(3年生)」等の貴重なご助言や、「伝統文化学習での集合写真、笑顔溢れるいい写真ですね。いつも見ない表情が見られました。」、「文化祭、幕間のインタビュー等、飽きさせない工夫があり、流れが非常にいいと思いました。」、等の授業以外の活動への感想もいただきました。校内でご意見・ご感想を共有し、さらに向上を目指したいと思います。学校運営協議会員の皆さま、ありがとうございました。

学年・学級懇談会では、すごろくトークで親睦を深めた後、2学期のようすや学校行事の説明に加え、冬休みの過ごし方、ICT機器との上手な付き合い方についてご家庭での見守りをお願いしました。

ご家庭と学校が同じ方向を向き、「共に子どもを育てていく(共育)」視点を大事にして、3学期も教育活動を進めてまいります。今後とも、保護者の皆さまの温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

核兵器のない社会を願って・・・ ~ノーベル平和賞~

10日(火)、ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーのオスロ市庁舎で行われました。今年のノーベル平和賞を受賞したのは、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)。被爆者の相談・援護活動や原爆被害への国家補償を求める一方、世界に向けて核兵器廃絶や核実験禁止を訴え続けてきました。授賞式では、被団協を代表し、田中熙巳(てるみ)さんが受賞演説を行いました。

「私は長崎原爆の被害者の一人であります。13歳の時に爆心地から東に3キロあまり離れた自宅において被爆しました。長崎原爆の惨状をつぶさに見たのは3日後、私と母は小高い山を迂回し峠にたどり着き、眼下を見下ろしてがく然といたしました。3キロ余り先の港まで黒く焼き尽くされた廃墟が広がっていました。たとえ戦争といえどもこんな殺し方、こんな傷つけ方をしてはいけないと、私はその時強く感じたものであります。」 「私は長崎原爆の被害者の一人であります。13歳の時に爆心地から東に3キロあまり離れた自宅において被爆しました。長崎原爆の惨状をつぶさに見たのは3日後、私と母は小高い山を迂回し峠にたどり着き、眼下を見下ろしてがく然といたしました。3キロ余り先の港まで黒く焼き尽くされた廃墟が広がっていました。たとえ戦争といえどもこんな殺し方、こんな傷つけ方をしてはいけないと、私はその時強く感じたものであります。」「想像してみてください。直ちに発射できる核弾頭が4,000発もあるということを。広島や長崎で起こったことの数百倍・数千倍の被害が直ちに現出することがあるということを。みなさんがいつ被害者になってもおかしくない。あるいは加害者になるかもしれない状況がございます。」 「人類が核兵器で自滅することのないよう!!そして核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう!!」 |

授賞式を終えて、田中さんは、「次世代にはどんな未来を託したいですか?」の問いに、「自分で考える未来」と答えられました。高校生平和大使として参加している大原さんは、「なぜ被爆者の方がいまノーベル平和賞の受賞に至ったのか、また、なぜ私たちが今こうやって活動しているのか、そういった意味を改めて認識することができて、核も争いもない世界を今を生きるすべての人とともに創っていくべきなんだなと感じました。」と述べました。

当たり前の日常や誰もが幸せに生きることができる世の中を創っていくことは、今を生きる私たちの「使命」だと考えます。戦争という悲劇を繰り返さないために、平和な社会をつくるために、私たちみんなが一歩踏み出すことが大切です。東陽中の子どもたちが「平和」を創る主体者として育ってほしいと願っています。

東陽中の未来を託す Part3 ~生徒会役員就任式~

11日(水)、生徒会役員就任式を行いました。選挙管理委員長のKさんから新生徒会役員4名の発表の後、私から任命状を授与しました。

旧役員挨拶では、

| 「みなさんの助けがあって活動を充実させることができました。新生徒会長が掲げる『独りぼっちがいない学校、挨拶・返事がしっかりできる学校』を目指して、東陽中全員でよりよい学校を創っていってください。(前会長Tさん)」 「内容の濃い充実した活動にすることができました。私たちを超えるさらによりよい東陽中を創ってくれると信じています。(前副会長Mさん)」 |

との感想とエールが、新役員挨拶では、

| 「『独りぼっちがいない学校、挨拶・返事がしっかりできる学校』を創るために、周りを見て行動し、困っている人がいたら声を掛けたり、みなさんが楽しめる行事を計画したりしていきます。(新会長Iさん)」 「前副会長のMさんのように、つねに笑顔で、みんなを励ましながら頑張りたいです。(副会長Uさん)」 「周りを見て行動したり、会長、副会長を支えられるように精一杯頑張りたいです。(新書記Sさん)」 「まず自分が服装を整え、みんなのお手本になれるよう頑張ります。(新書記Mさん)」 |

との力強い抱負がありました。

生徒会の目的は、学校生活をよりよくするため、学校生活の中での課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していくことです。学校という社会の一員として、“自分たちの学校は自分たちでつくる”主体性(当事者意識)を持って生徒会活動に取り組んでください。令和7年(2025年)、東陽中の未来は託されました!皆さんの活動に期待しています!! (^^)/

世界に一つだけのお弁当を! ~13日(金)はお弁当の日です~

今週13日(金)は「お弁当の日」です。「お弁当の日」の目的は、

| ○調理技術や知識を身につけ、「食の自己管理能力」の育成を図る。 ○弁当作りを通して、家庭でのコミュニケーションを図る。 ○食や栄養に関心を持ち、自ら食事を作る経験を通して、感謝の心を育てる。 |

です。安全な食品を選ぶこと、体の成長や健康に必要な栄養や食事のとり方を知ることは、生涯を通じて大切なことです。自分の健康と生命を守るためには、自分の食は自分で管理する力を子どもたちに身につけてほしいと思います。

今日の4時間目には、当日つくるお弁当のメニューを考え、盛り付けをイメージして図に表してくれました。(3年生は、高校生活に向けてカロリー計算もしていました!他の学年では、今年も可愛らしいキャラ弁が登場しそうです!)

13日(金)は、いつもよりちょっとだけ早起きして、世界に一つだけのお弁当づくりにチャレンジしてください!

保護者の皆さま、子どもたちへの励ましとアドバイスをよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

一人一人が行動する必要がある ~人権子ども集会・フェスティバルinやつしろ~

8日(日)人権いきいきふるさとづくりを目指し、人と人との交流を通して、人権について身近に考えることを目的に、「人権子ども集会・フェスティバルinやつしろ」が開催されました。本校からも、1・3年生16名の生徒がWEBによるライブ配信で参加しました。

解放子ども会や幼稚園、各中学校の差別やいじめをなくす取組に対して、

| 「『一人一人が差別のない平等な社会にするために、一人一人が行動する必要がある』ということが、各発表に共通していたと思います」 「『いじめをなくして笑顔をふやそう』という言葉が一番印象に残りました」 「相手のことを知り、自分と相手の違いを認め合うことが必要だと思います」 「これからは、あまり話さないクラスメイトや先輩に対しても、相手のことを知って、自分の思いも伝えようと思いました」 |

等、これまでの自分を振り返りながら考えていました。お互いを尊重し、差別のない社会を実現していくために、まず私自身が、周りの人とつながりながら差別をなくしていく力をつけたいと考えています。子どもたちと共に、日常での学びや人権学習を重ねていきます。

修学旅行3日目 〜助け合って行動しているところを見習いたい〜

修学旅行最終日は、USJです。冷たい風が時折吹きましたが、日差しは暖かく、アトラクションに乗るには絶好の天候です。

USJが掲げる行動規範は、『私たちは、全員がエンターテイナーの気持ちで、ゲストにパークを存分に体験して楽しんでいただきます。』です。そのために、クルーの皆さんは積極的に挨拶をしてくれたり、手を振ってくれたりします。そして、最後は「楽しんでください!!」と笑顔で手を振って見送ってくれます。笑顔で見送られた私たちも、自然と笑顔になっていく…。USJのクルーの方のおもてなしは、私たちが多様な人々と関係を築くうえで、大切なものを教えてくれています。

お世話になったツアーガイドの方からは、『皆さんには、私が助けられました。友人と助け合って行動しているところを、私も見習いたいです。』と嬉しい言葉をいただきました。お互いが楽しめるように、気遣い、話し合いながら行動を決定していく…。東陽中が目指す"自律""協働"をさまざまな場面で実践してくれました。

“自分がされて嬉しいことを、周りの人にしていく” 修学旅行で学んだことを、これから生かしていきましょう。

修学旅行2日目 〜京都市内班別自主学習〜

昨夜は興奮のためか?はたまた新幹線の中で爆睡したためか?消灯前も元気で心配しましたが、ぐっすり眠れたようで安心しました。朝食をモリモリ食べ、自主行動に出発‼️

昨年同様、どの観光地も修学旅行生や外国人観光客が多く、京都市が抱えるオーバーツーリズムの問題を身をもって体感しました。(清水寺行きのバスは常に20分待ちの長蛇の列ができていました…。)

二条城からの帰りを迷って地下鉄に何度も乗ったり、バス乗り場を探し回ったりする等、班によっては計画通りにはいかなかったようですが、これもいい経験です。また、バス乗り場を優しく教えてくれた店員さんや、『はい、500万円!得したね!!』と関西のノリでお釣りを渡してくれた店員さんもいて、人と人との温かな触れ合いも感じたようです。全く知らない町を、仲間と相談しながら行動した今日の1日は、まさしく"自律・協働"した1日でした。

明日は、いよいよ最終日。USJのカンパニーメッセージは、「 NO LIMIT!」。ゲストが体感したことのない超感動と超興奮を届け、ゲストが自分の殻(限界)を破り、『超元気』になれるテーマパークをめざすとの意味が込められています。ゲストを超元気にするおもてなしを体験し、多くのことを学んでほしいと思います。

修学旅行1日目 〜歴史や文化を感じ、見聞を広める〜

今日から3日間、2年生が修学旅行を行います。まずは初日のようすをお伝えします。

最初に出発式のようすです。早朝より多くの保護者の皆さまにお見送りをいただきました。ありがとうございました。新八代駅を出発し、車内で早めの昼食。今年は博多駅での乗り換えがなく、ゆったりと過ごすことができました。(あまりの快適さに爆睡の子どもたちもいました…。)

水平社博物館では、水平社宣言に込められた多様性を認め合う寛容な社会と、人間の尊厳の実現を求める理念に直に触れ、いじめや差別のない社会の実現に向け、決意を新たにしていました。集合時間ギリギリまで、熱心にメモをとる姿も見られ、大きな学びになりました。

夕方は少し肌寒くなりましたが、体調を崩すこともなく、皆元気です。バイキング形式の夕食も、お代わりしながらペロリと平らげていました。この後、班長会議、入浴、就寝です。明日は、京都班別自主学習を予定しています。今夜はしっかり休んで体力を回復してください。

見聞を広め、よりよい人間関係を築くための体験を積む ~京都班別自主行動~

明日から3日間、2年生が修学旅行を行います。修学旅行等の旅行・集団宿泊行事で求められる内容は、

| 平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができるようにすること【学習指導要領 第5章第2〔学校行事〕】 |

です。2日目に、班別自主行動が計画されていますが、状況に応じた適切な判断力と行動力を身につけ、仲間と協力することや助け合うことの大切さを学ぶ絶好の機会です。(昨年の修学旅行では、観光客が非常に多くてバスに乗れず、急遽、地下鉄で移動した班もありました・・・。)

先日、教室を訪れた際は、「○○を是非観てみたい!」「(出発地の)清水寺から近いところは・・・」「お土産は何?」「ご飯、どこで食べる!?」等々、楽しそうに話し合っていました。 (^^)/

明日は、7時50分に新八代駅に集合です。充実した学びができるよう、準備を早めに終え、今日は十分な睡眠をとりましょう!

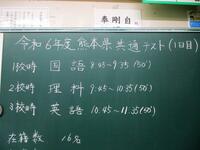

学んだ知識がどのくらい定着しましたか? Part2 ~熊本県および八代市学力・学習状況調査~

先月29日(金)、2日(月)、熊本県および八代市学力・学習状況調査を1・2年生で実施しました。4月に実施した全国および八代市学力・学習状況調査に続いて、本年度2回目の調査です。

この調査の目的は、子どもたちの学力や学習状況について調査・分析することにより、課題克服に向けて授業の改善や学習習慣・生活習慣の見直しを図ることです。4月の調査結果を受けて、これまで以下のような取組を行ってきました。

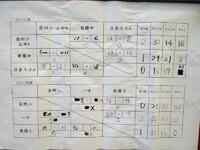

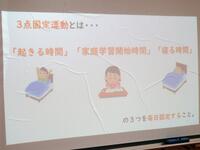

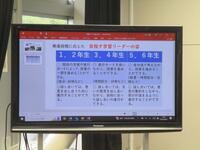

| 授業改善 ①「学習リーダーの育成」および「定着確認の徹底」の小中共通実践  ②学習に困り感を持つ生徒への支援(toyoティーム・ティーチンク) 学習習慣の定着 ①toyoスタディタイム:自ら取り組む家庭学習 ②チャレンジタイム:朝自習と家庭学習の時間を活用した5教科の基本事項の定着 ③toyo寺子屋:学年の垣根を越えた縦割り班での全員学習会 生活習慣の見直し ①toyoいきいきウイーク:三点固定運動+メディアコントロールデー ②親子教育講演会「SNS利用に係るトラブルの現状 SNS利用に係る犯罪被害防止」 |

調査結果は、後日、学校に届きます。結果は子どもたちにお知らせするとともに、これらの取組が課題改善につながっているのか?検証・改善をさらに進めていきます。「自らの学びを知り、次の学びに向かう熊本の子どもたちに!」夢を実現するための礎となる「確かな学力」の育成に向け、保護者の皆様の側面からの支援(ペースメーカー・サポーター・ファシリテーター)をよろしくお願いいたします。

東陽中の未来を託す Part2 ~立会演説会~

29日(金)、生徒会役員選挙立会演説会を行いました。東陽中の未来を託すリーダーを選ぶ選挙です。立会演説会では、政見放送で訴えた東陽中をよりよくするための思いを、さらに熱く、具体的に述べてくれました。

真剣な思いを受け、他の子どもたちも、「課題を共に解決しく候補者は誰なのか?」を真剣に考え、投票していました。

“学校生活をよりよくするため、学校生活の中での課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していく・・・。” 生徒会活動のねらいに沿った素晴らしい立会演説会でした。立候補者の皆さん、選挙管理員会のKさん、Iさん、Hさん、生徒会執行部のTさん、Mさん、ありがとうございました。

追伸:開票の結果、会長候補者の得票数が同数になりました。実際の選挙では、公職選挙法第95条第2項の規定により、くじ引きで当選人を決定しますが、選挙管理委員会および両候補者と協議し、再度、演説・投票を行うことにしました。主権者として、積極期に社会(児童生徒にとっては学校生活)に参画する意識を高めるよい機会になりました。

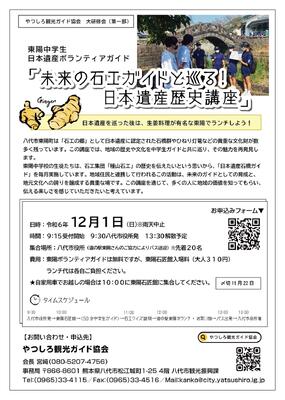

伝統を引き継ぎ、、、中学生ボランティアガイド(1・2年生体制)デビュー

12月1日、今年度4回目の「日本遺産石橋巡り中学生ボランティアガイド」を行いました。先日のしょうが祭りを最後に、中学生ボランティアガイドを3年間支えてきた3年生が引退しましたので、1・2年生の新体制で臨む初めてのガイドになります。

今回は八代観光ガイド協会の研修の一貫で、17名の方がガイドツアーを申し込まれました。快晴の天気のもとで、1・2年生が東陽町の魅力についてお伝えしてきました。

ガイドに旅立つ前に、町づくり協議会のH様からは「説明も大切ですが、途中のコミュニケーションもしっかり楽しんでください」と激励がありました。意気込んで出発していった子ども達ですが、実際はどうだったでしょうか。

参加者の皆様は終始笑顔で中学生と関わって頂きました。ガイド終了後、挨拶されたH様からは「生徒一人が参加者一人について、ずっとお話ししていました。もしかしたら、3年生よりも上手だったかもしれません(笑)」との感想もいただきました。別のグループでは、なかなか自ら話しかけられず、ガイド以上にコミュニケーションを図る難しさも感じた子ども達もいたようです。

八代観光ガイド協会のI様に感想を伺ったところ、「1年生と話しましたが、2回目のガイドと聞いてびっくりしました。観光ガイドは初対面の方ばかりを対応するので、とてもハードルが高いと思います。でも頑張ってコミュニケーションをとろうとしていました。」と笑顔で語っておられました。また、「地域の方が地元のことを知らないことが意外と多いです。中学生がガイドをすることで、地域の財産を掘り起こしているのはすばらしいですね」とも話しておられました。一方で、「常に、説明文を読んでいるのではなくて、目線を意識してもらうともっといいですね」とも指摘され、今後の課題も教えて頂きました。(率直なご感想、ありがとうございました!)

無事、デビュー戦を終えた1・2年生ですが、また次の機会が必ずあります。次回も参加者が笑顔になるガイドを行ってくれることを期待しています!(お疲れ様でした!)

東陽中の未来を託す ~政見放送~

明日、生徒会役員立会演説会が行われます。これから東陽中の中心となって活躍してくれる生徒会役員を選ぶ大切な選挙です。昨日、今日の給食の時間に立候補者7名の政見放送を行いました。

「独りぼっちがいない学校、挨拶・返事がしっかりできる学校を創ります。また、自分の苦手とするコミュニケーション能力を高めていきたいです。(会長候補 Iさん)」

「役員の先輩方に憧れをもったから立候補しました。独りぼっちがいない学校を創ります。また、役員になることで、自分の心を成長させたいです。(会長候補 Oさん)」

「皆さんの役に立ちたい、一人一人が輝ける学校を創りたいと思って立候補しました。1年間、書記を務めた経験を生かしていきます。(副会長候補 Uさん)」

「いい経験になると思ったからです。みんなの意見を聴き、過ごしやすい学校を創ります。(書記候補 Sさん)」

「相手の目を見て明るく挨拶ができる東陽中、ハキハキと返事ができる東陽中を創ります。(書記候補 Tさん)」

「学級委員として、積極的に発言・行動することを心掛けてきました。安心・楽しい学校を目指します。(書記候補 Mさん)」

「礼儀正しく、明るい学校にしたいと思ったからです。皆さんの心も整えられる学校にします。(書記候補 Mさん)」

と、一人一人が立候補した理由とよりよくするための抱負を述べてくれました。

生徒全員が東陽中学校生徒会の一員です。 “自分たちの学校は自分たちで創る!” 当事者意識を持って明日は投票してほしいと思います。

進路選択や将来の生き方について考える Part3 ~三者面談~

昨日26日(火)から3年生の三者面談が始まりました。

フリージャーナリストとして活躍されている池上彰氏は、「本当にやりがいのある会社の選び方」として、

| その仕事は、その会社は世の中の役に立っているか、人のためになっているか、という視点は非常に重要だと思います。自分が働くことで誰かが喜んでくれる。自分の仕事を必要としている人たちがいる。こうした仕事から得られる「やりがい」や「生きがい」は、変化の激しい不確実性の時代にあって決して変わらない「確かなもの」なんですね。時には「給料は高いけどやりがいのない仕事」と「給料は安いけどやりがいがある仕事」で悩むこともあるでしょう。給料ももちろん大事ですが、仕事はそのためだけにするものではないはずです。 これから先、自分の生涯をかけて働いていくのであれば、やはりやりがいや働きがい、生きがいに重点を置いた仕事選び、会社選びをしてほしいと思います。【引用:「息子・娘を入れたい会社2023」(ダイヤモンド社)】 |

と述べています。

社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していくために・・・。子どもたちには、やりがいや働きがい、生きがいを感じる仕事を目指し、その仕事に就くための「進路選択」をしてほしいと願います。

えがおの花を咲かせよう ~東陽町文化の祭典~

24日(日)、東陽スポーツセンターで「東陽町文化の祭典」が開催されました。「えがおの花を咲かせよう」のテーマのもと、歌や踊り、男女共同参画啓発劇や空手の演武等、さまざまな文化がステージ上で披露されました。

子どもたちは、伝統文化学習で取り組んできた、「箱石銭太鼓踊り」、「坂より上棒踊り」、「石匠太鼓」を、由来や思いを受け止め、華麗に力強く表現してくれました。

子どもたちの振り返りを一部紹介します。

| 「学んだことは、仲間との協力と、練習すればするだけ成果がでることです。(1年Oさん)」 「今年から1年生に教える立場になり、教えるということの難しさがよくわかりました。(2年Sさん)」 「先人の方々が、どのような思いで踊りを創ったのかを考えることができました。(3年Oさん)」 |

閉会後には、実行委員会副会長のH様から、「感動しました・・・。」とのお言葉をいただきました。地域の一員として、ふるさと東陽に脈々と受け継がれてきた伝統文化を、これからも継承していきたいと思います。これまでご指導いただきました地域指導者の皆さま方、大変お世話になりました。 m(_ _)m

追伸その1:東陽石匠太鼓振興団の迫力ある太鼓の演奏に、小学校1・2年生の可愛らしい合奏、さらにはY先生の赤ちゃんに会える等、心揺さぶられる1日になりました・・・。 (^^)

追伸その2:23日(土)、妙見祭の神幸行列を観覧しました。ショーン先生も笠鉾の巡行に参加されていました! (^^)

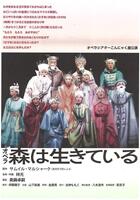

心躍る歌、言葉・・・ 物語の世界に引き込まれました! ~芸術鑑賞教室~

20日(水)、オペラ「森は生きている」を東陽小学校、泉小・中学校の皆さんと鑑賞しました。この芸術鑑賞は、「文化芸術による子供育成推進事業」によるもので、

| 文化庁が選定した文化芸術団体が,学校の体育館や文化施設で実演芸術の巡回公演を行うことで、子供たちの豊かな創造力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを養うとともに、将来の芸術家や観客層を育成し、優れた文化芸術の創造につなげること |

を目的としています。

「森は生きている」は、ロシア人の児童文学作家である、サムイル・ヤコヴレヴィチ・マルシャーク作の戯曲です。気まぐれな女王が真冬に4月の花マツユキソウをほしいといいだし,国じゅう大さわぎ。褒美の金貨に目がくらむ継母の言いつけで吹雪の森に分け入った少女は、12の月の精たちに出会い・・・という物語が、心躍る歌と言葉で見事に表現されていました。軽快かつ重厚なピアノの音色、歌役者の歌声に加え、舞台美術や衣裳、演出、照明など、総合舞台芸術と言われるオペラの魅力を五感で堪能しました。 (^o^)

途中、子どもたちが歌で参加するシーンもあり、本物の芸術を間近で体験することができました。素晴らしい時間を過ごすことができました。オペラシアターこんにゃく座の皆さん、ありがとうございました。

追伸:今朝の熊本日日新聞でも取組が紹介されましたが、24日(日)、「東陽町文化の祭典」が東陽スポーツセンターで開催されます。伝統文化学習で学んできた、「箱石銭太鼓踊り」「坂より上棒踊り」「石匠太鼓」を13時40分(予定)より披露します。多くの保護者の皆さまのご参観をお待ちしております。(写真は取材時のようすです)

コミュニケーションは face to face!! ~相手意識(他者尊重)は絶対に必要です!~

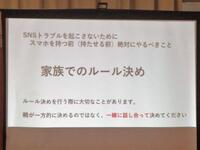

今朝、教諭中傷の動画投稿の疑いで男子中学生が逮捕されるというショッキングな事件が報道されました。改めて、正しいSNSの使い方について、6月に開催した親子教育講演会で学んだことを振り返りたいと思います。

講演テーマは、「SNS利用に係るトラブルの現状 SNS利用に係る犯罪被害防止」、講師は、熊本県警の警部として刑事課長、県警本部特捜班長を歴任された八代市役所市長公室理事のK様でした。

| ①SNSによるトラブル例 ・SNS依存 ・SNSを通して、いじめの対象になる また、いじめに加担してしまう ・メッセージ投稿や写真・動画投稿による個人情報の流出 ・自分の投稿が炎上を招いてしまう ・他者への誹謗中傷をしてしまう ・犯罪被害に巻き込まれる |

| ②トラブルにあわない、起こさないために ・直感はすべて正しいとは限らない 先入観は捨てたほうが良い ・コミュニケーションは face to face(対面でのコミュニケーション)!! ・相手のことを深く知る力を身につけてください ・SNSで知り合った相手と直接会わない ・撮らない、撮らせない、送らない ・写真の画質やSNSの公開範囲の設定を適切に |

| ③SNSトラブルを起こさないために絶対にやるべきこと ・家族でのルール決め(使用時間、使用するSNSの種類・公開範囲の設定、フィルタリング機能の設定、SNSの投稿内容のチェック) |

子どもたちへのメッセージとして、「SNSを利用することは悪いことではありません。危険がたくさんあるということを認識し、正しく使うことが大切です。」を、保護者の皆さまへは、「もう中学生だから、子どもに任せます、子どもの自主性を尊重するでは、とても危険ですし、無責任だと思います。ご家庭でのルール決めと、万が一トラブルになったときには、すぐに相談できるようにコミュニケーションを取っておいてください。」とのアドバイスをいただきました。

SNSは、気軽に情報の発信や収集ができることや、幅広い人と繋がれること等、メリットがたくさんあります。しかし、コミュニケーションツールとして使う以上、相手意識(他者尊重)は絶対に必要です。画面の向こう側にいる相手のことを考えたコミュニケーションを図ってください。ご家庭でも、再度、SNSの利用について、話をしていただければと思います。

追伸:インターネットに起因する少年の非行及び犯罪被害を防ぐため、熊本県警察から「スマホに弱い大人の教科書」が発行されています。少年のインターネットに対する感覚や少年被害の事件捜査経験を有する警察官から見た保護者の関わりの重要性などが紹介されています。お子様との話し合いの際に、参考にされてください。

※https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/8731.html

重厚感のある力強い歌声に感動しました・・・ ~メンネルコール~

強い寒気の影響で、一気に冬めいてきました。今朝は10℃を下回りました。体調等、崩さないようにお気をつけください。

先週末、16日(土)に開催された八代メンネルコール第44回定期演奏会を桜十字ホールやつしろで拝聴しました。

男声合唱団ならではの重厚感のある力強い歌声がホール内に響き渡り、芸術の秋を堪能しました。学校運営協議会員でもあられるS様、Y様、感動をありがとうございました。

追伸:明日、東陽スポーツセンターで「芸術鑑賞教室」を開催します。今年度、鑑賞するのはオペラ「森は生きている」です。セリフを歌で表現し、旋律に感情をのせ、客席まで生の声を届けるのがオペラの醍醐味です。開演は13:50、公演は14:00~15:30です。保護者の皆さま、総合舞台芸術といわれるオペラをお子様とご一緒に鑑賞しませんか?お忙しいことと存じますが、ご観覧をお待ちしております。

主体的に学び続ける Part2 ~後期中間考査~

今日、明日の2日間(3年生は明後日までの3日間)、後期中間考査を行います。これまで、toyoスタディタイム(家庭学習の習慣化)や朝自習、toyo寺子屋(全員学習会)でテストに向けて取り組んできました。

3教科を受けた初日の感想を聞いたところ、

「思ったよりも難しかったです。数学は自信があったけど、計算が・・・。(1年生)」

「数学が難しかったです。社会は、時事問題以外は解けました。(2年生)」

「国語の特に古文が難しかったです。明日の英語、理科を頑張ります!(3年生)」

と、課題と明日に向けての決意を述べてくれました。

今夏、開催されたパリオリンピックで、熊本県大津町出身の赤崎暁選手が男子マラソン日本勢最高の6位に入賞しました。赤崎選手は、悪天候の中、オリンピック出場を決めたレース後のインタビューで「厳しい環境でのレースはどのようなことが必要ですか?」の問いに、「どんな状況の中でもしっかりと自分の力が発揮できることを日頃の練習からやっています。いつも通りやっていくことが大事なのかなと思っています。」と答えています。

やはり、“継続は力なり”です。いきなり成績が上がることはありません。日々の積み重ねが結果に繋がります。明日のテストで自分の力が発揮できるよう、今日の家庭学習を頑張りましょう! Fight!! (^^)/

追伸:先日、開催した「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会を参観してくださった先生から、「教科毎に教室をわけ、中学生をスペシャリストとしておいたらどうでしょうか」とのご意見をいただきました。早速、中学校の寺子屋で教科にわかれて試行してみました!(写真は、英語、数学、社会のようすです)

会場中が笑顔で満開になりました! Part3 ~ランチミーティング~

本日、文化祭のステージ発表の責任者を招いてランチミーティングを行いました。

①今回の発表で訴えたかったことは何ですか? ・相手の気持ちに寄り添った行動や発言をすることです。(1年Sさん) ・働くことは自分自身の発見につながるということです。(2年Sさん) ・東陽の偉人は橋本勘五郎以外にも、緒方正規、島田弥一がいることです。(3年Kさん) ②ステージ発表に取り組んで苦労したことは何ですか? ・私たちの班では、最初はなかなか意見が出なくて上手く進まなかったことです。(1年Tさん) ・資料が多くて、台詞を覚えるのが大変でした。(2年Sさん) ・取り組むうちに、みんながこだわりだして時間が足りなくなったことです。(3年Kさん) ③発表を終えた感想を教えてください。 ・練習の時よりも声が出せました。一生懸命さが出せました。(1年Mさん) ・オープニング動画が間に合わなくて焦りましたが、みんなが手伝ってくれました。協力がたくさんできました。(2年Sさん) ・最初は自分のことで一杯でしたが、だんだん周りを見て声を掛けられるようになりました。(3年Kさん) |

子どもたちが、文化祭を通して大きく成長したことを感じました。2・3年生の発表を見て、1年生からは、「思いっきり演じている。やっぱりすごいと感じました。」「大切なことを強く訴えていました。」「先輩方のように、動画の編集をしてみたい。」等の声も挙がりました。さらに前向きに伸びようとする姿勢に感心しました。感動をありがとうございました。 (^^)/

会場中が笑顔で満開になりました! Part2 ~文化祭開催~

子どもたちの頑張りをダイジェスト版で振り返ってみたいと思います。開式の言葉で文化祭がスタート!オープニングビデオでは、各学年の見所が紹介されました。

1 年生の発表は、「体験学習で学んだこと」。水俣病問題学習、福祉体験学習、農業体験学習を通して、「相手の思いに寄り添って考えること」「仲間と協力し力を合わせることで、大きな力になること」等、東陽町の未来のために、これからもたくさんのことを学び吸収したいとの思いを発表しました。

2年生の発表は、「トヨフェッショナル~仕事の流儀~」。職場体験学習で学んだ各々の働くことの意義を、各事業所毎に発表しました。「誰かの役に立つことが私のやりがいになる」「お客様の喜びが自分の喜びとなる」等々、働くことが他者への貢献につながることを述べてくれました。

3年生の発表は、「転生したら偉人だった件」。東陽町の偉人の功績を、「子どもたちが転生して、表現する」という、奇想天外なストーリーが見事でした。橋本勘五郎、緒方正規、島田弥一というふるさと東陽の偉人の功績をわかりやすく表現してくれました。

ここでサプライズ!トヨナンデスの生放送があり、上半期重大ニュースやジェスチャーゲームで会場を盛り上げてくれました。

最後の合唱では、一人一人が歌に思いを込めて、素晴らしい歌声を響かせてくれました。41人の心のハーモニーに感動しました。

実行委員長のTさんが、閉会式で「私自身も笑顔になって、最高の文化祭を楽しむことができました。周りの人も笑顔にできたと感じています。」と述べてくれました。私自身も同感です!会場のあちことで、“笑顔満開”の文化祭になりました!!実行委員会の皆さん、サポートしてくれた先生方に心より感謝します。

また、多くの保護者の皆さま、学校運営協議会、地域学校協働活動サポーターの皆さまにご参観いただきました。緊張しながらも精一杯表現する子どもたちの姿は、ご家庭や地域の皆さまのお陰です。ありがとうございました。 m(_ _)m

会場中が笑顔で満開になりました! Part1 ~文化祭開催~

本日、東陽中学校文化祭を開催しました。学んだこと、感じたこと、思いや願いを、心と身体で表現してくれました。会場中のあちこちが笑顔の花で満開になりました!!(詳細は明日掲載します)

築け~笑顔満開!思い出に残る最高の文化祭を~ 明日のご来校、お待ちしています!

いよいよ明日、東陽中学校文化祭が開催されます。昨年に続き、秋晴れの中での開催。寒すぎず暑すぎず、文化祭を見ていただくには絶好の日和となりそうです。今日は朝から全校生徒で文化祭準備、会場設営等を行いました。

昨年同様、みんなで力を合わせて、あっという間に会場設営完了!準備完了後は、それぞれの学年で最終リハーサルを行いました。今年も素晴らしい文化祭になることを確信しています!

明日は、①開会式8時45分~、②1年生発表9時05分~、③2年生発表9時50分~、③3年生発表10時50分~、④合唱11時35分、⑤閉会式12時00分~、の予定です。詳細は、配布しますプログラムをご確認ください。(以下の添付ファイルからもご覧いただけます。)

多くの保護者の皆様のご来校を心からお待ちしています。<(_ _)>

“自分たちの学校は、自分たちでつくる Part4” ~11月生徒集会~

7日(木)、11月生徒集会を行いました。まずは、表彰です。熊本県選抜秋季バレーボール大会2部準優勝:男子バレーボール部、八代科学発明工夫展優賞:2年Sさん、Tさん、Iさん、Sさん。スポーツの秋、勉学の秋にふさわしい活躍を見せてくれました!おめでとうございます。 (^^)/

続いて、各委員会から10月の活動の反省と今月の活動の呼びかけがありました。

| 執行部:文化祭でみんなの思いを伝えよう 生活・環境委員会:正しい挨拶の仕方、掃除用具の使い方を呼びかけよう 体育委員会:持久走大会を成功させよう 放送委員会:文化祭を成功させよう 保健・給食委員会:いい歯の日に向けて歯磨きの徹底を呼びかけよう 図書委員会:読書月間を振り返ろう |

最後に、図書委員会からの発表があり、「読書クラスマッチ」の表彰と「読書の効能」を紹介してくれました。

本を読むことで、①文章を正確に読む力が上がる!、②心を豊かにして思いやりの心を育てる!、③世の中や言葉の読み方・意味がわかるようになる!とのことでした。読書にはさまざまな効能があります。「読みたいけど時間がない・・・。」という人は、※隙間読書という方法もあります。読書で心の栄養を得てください。図書委員会の皆さん、ありがとうございました。 (^o^)

※隙間読書・・・1日の中で空いている時間(10~15分)を見つけて読書をすること

追伸:選挙管理委員長のKさんより、生徒会役員選挙の規定変更について説明がありました。「多くの人に立候補してもらうため、応援責任者をなくしたい」との内容でした。賛成多数で可決され、立候補しやすくなりました。1・2年生の皆さん、あなたの学校をあなたの手でつくってみませんか?積極的な立候補を期待しています!

築け ~笑顔満開!思い出に残る最高の文化祭を~

来週13日(水)に、文化祭を開催します。ステージ発表に向け、各クラスの練習に力が入ってきました。1年生はグループに分かれての本読み稽古、2年生は体育館での立ち稽古、3年生は舞台上の動きを示した舞台図の作成と立ち稽古を行っていました。

また、本日は全校音楽で合唱に向けた練習にも取り組みました。

今年の文化祭テーマは、「築け ~笑顔満開!思い出に残る最高の文化祭を~」です。思い出に残る感動のステージを期待しています!東陽中生、Fight!! (^^)/

「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会を開催しました!

令和6年度八代市教育委員会委嘱「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会を、昨日、八代市立東陽小学校で開催しました。熊本県教育委員会義務教育課指導主事のA様を始め、八代市内外から多数の教育関係者の方々にご参加(120名)いただき、東陽っ子の学びの姿を見ていただきました。

toyo寺子屋(全員学習会)、授業での学習リーダー等、子どもたちが主体的に取り組む姿に、

| 【toyo寺子屋を参観されて】 ○いい取り組みだと思いました。年上は年下を大切にし、年下は年上への憧れをもつよい取り組みだと思うので、ぜひこれからも続けて下さい。 ○小中での学び合いを通して、学力の向上のみならず子どもたちにとってお互いに大きなメリットになると感じた。 ○思いつきですが、教科ごとに教室をわけ、中学生をスペシャリストとしておき、小学生の駆け込み寺をしてみてはどうでしょう? |

| 【公開授業(3年社会科)を参観されて】 ○学習リーダーが進めることは、子供達の学力以外にもメリットがあることがわかりました。 ○生徒の個人思考とグループへ表現する機会があり、よかったです。生徒一人一人を大事にされていると感じました。 ○自分の提言、友達の発表に対する意見、視点とたくさん織り込んでのグループ討議だったのですが、生徒がしっかりまとめに向かっていくのを見て、さすが中学生だなと感心しました。 |

| 【全体会に参加されて】 ○小規模校一小一中の特色ある取組が随所に見られた小中一貫・連携教育でした。 ○多様な取組をされ、結果が数値に表れているところが素晴らしいです。小中一体となって課題に正対されているのが伝わってきました。 ○二度と戻らないこの小中時代を大切に過ごさせ、力を身に付けさせたいという先生方の思いが伝わってきます。ありがとうございました。 |

等、多くのご意見やご感想をいただきました。

ご指導、ご助言いただいたことを生かして、これからも東陽小学校の先生方と校種の枠を超えた、「一貫・連携教育」を推進していきたいと思います。ご参加下さった皆様、誠にありがとうございました。 m(_ _)m

義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐために・・・ Part6

本日、令和6年度八代市教育委員会委嘱「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会を、東陽小学校で開催します。(13:00~受付 14:00~公開授業 15:10~全体会)1日(金)には、会場設営と最終リハーサルを行いました。

教務主任のT先生の指示の下、テキパキと動く子どもたち・・・。手慣れたようすに感心しました。 (^o^)

toyo寺子屋(小中全員学習会)、3年社会科の公開授業で、校種の枠を超えて取り組んできた実践を発表します。主体的に学び合う東陽っ子の姿を多くの参観者の方々に披露してください!期待しています!!

追伸:職員も合わせると、120名を超える参加者が予定されています。最終リハーサルでは、少し緊張しながらも堂々と取り組んでくれました。

義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐために・・・ Part5

昨日、東陽小学校の体育館で、「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会のリハーサルを行いました。

両校の研究主任と、学び部会、ふれあい部会、つなぐ部会、こころ部会の先生方が、研究概要説明を行います。この2年間の取組の成果と課題が、参加者の皆さまにわかりやすく伝わるよう、特に東陽の子どもたちの頑張りをアピールできればと考えています。当日は、toyo寺子屋(小中全員学習会)、および3年1組の社会科の公開授業を予定しています。保護者の皆さまからも、励ましの言葉を掛けていただければ幸いです。

追伸:一昨日、3年生の子どもたちは東陽小学校の多目的ホールで2回目の社会科授業を行いました。50名を超える参観者が想定されるため、5・6年生の教室では手狭となったためです。再度の変更にも、余裕の表情でした・・・。(^^)

素晴らしい子どもたちでした! ~鹿児島県のG様から嬉しいお電話をいただきました~

28日(月)、鹿児島県にお住まいのG様から嬉しいお電話をいただきました。詳しくお話しを伺うと、「しょうが祭に車椅子で来ていたのですが、途中でぬかるみにはまってしまい、動けなくて困っていました。すると、中学生の男の子2人がトイレの前まで押してくれて、家族が探しにくるまで付き合ってくれました。とても素直で親切、おもてなしの心に溢れていました。」との内容でした。

調べてみると、2年生のOさんと1年生のMさんでした。ボランティアガイドの参加呼びかけ中に、困っておられるG様を見かけて、声をかけたそうです。お礼の電話があったことを伝えると、「嬉しいです。」と笑顔で答えてくれました。

“困っている人に寄り添い、手を差し伸べる・・・” 思っていても、なかなか出来ることではありません。2人の行動に感動しました。自律・協働・貢献できる子どもたちを誇りに思います。 (^o^)

進路選択や将来の生き方について考える Part2 ~共通テスト~

進路選択の際の参考となる共通テストを今日、明日の2日間で行います。テストに向け、放課後や朝自習の時間に受験用テキストやノート、タブレット端末を活用して要点の確認や問題を解く姿が見られました。

テスト本番でも、ペンの音とページをめくる音だけが鳴り響く静けさの中、集中して問題と向き合っていました。

「自分の現在地を知り、今後に生かす」 11月26日(火)から三者教育相談を予定しています。いよいよ「進路選択」に向けた動きが本格化します。5年後、10年後のなりたい自分になるために・・・。自律しつづける皆さんを応援しています。明日の社会、数学もFight!! (^^)/

追伸:他学年の朝自習のようすです。1年生は国語、2年生は数学の学習に取り組んでいました。1・2年生も、頑張っています!

この子どもたちは地域の宝です!! ~第50回しょうが祭ボランティアガイド~

昨日、開催された「第50回記念東陽しょうが祭」。地域貢献の一環として、日本遺産石橋ガイドを本校中学生が行いました。曇りのち一時雨の天気予報が嘘のような快晴!最高気温は29℃と10月下旬とは思えない季節外れの暑さとなりました。まずは、会場内のお客様にボランティアガイドガイドを宣伝します!

参加者が来なければ、ガイドはできません!知らない方々へ、勇気を出して声を掛けるのも社会勉強です!!

子どもたちの明るい笑顔と声かけで、今年も多くの皆さまに申込みをしていただきました。(21組44名)

「地域のよさをわかりやすく紹介してくれました。」

「よく勉強していますね。」

「名所だけでなく、いろいろなことを話してくれました。」

「人間性もよかったです。地域の宝ですね。」

等、多くの参加者から嬉しい感想をいただきました。

本日、ランチミーティングを行い、ボランティアガイドリーダーに話を聞きました。

| ①ガイドに取り組んでみて ・最初は小さな声しか出ませんでした。「聞こえやすいようにしよう」と思い、2年生から大きな声でガイドできるようになりました。 ・1年生の時は調べたり、尋ねたりして時間が掛かった気がします。3年生はあっという間でした。 ②楽しかったこと ・東陽町に初めて来た人とも、楽しく話しかけられたことです。 ・一番は、お客様とコミュニケーションがとれたことです。みんなと資料を作ったりするのも楽しかったです。 ③大変だったこと ・安全な誘導等、周りをみて動くことが慣れるまで大変でした。 ・後輩に説明するときに、昔の地名や言葉がわかりませんでした。 ④成長したこと ・年代の違う人と話したことで、敬語や言葉の掛け方を学びました。 ・コミュニケーション力が上がったと思います。移動中も、ずっと話ながらガイドができて、とても楽しかったです。 |

ボランティアガイドを通して、ふるさとの魅力を知るだけでなく、どのように発信していくか?さまざな視点で、大きな学びを得たようです。さらに充実した取組になるよう、子どもたちと共に励んでまいります。ガイドを卒業する3年生の皆さん、2年間、ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸:ガイドのようすを、ひこいちテレビやステージでインタビューされました。(1枚目、2枚目)ショーン先生を始めとした5名のALTの先生方にもガイドを行いました。(3枚目)

先日、結婚されたばかりのM先生ご夫妻を囲んでの記念撮影です。(4枚目)しょうがの出品のようすです。(5枚目、6枚目、7枚目)

保護者の皆さまには、しょうがの出品(負担金)にご協力いただき、大変ありがとうございました。益金は、PTA会費として入金し、子どもたちの学習環境整備に大切に使わせていただきます。お世話になりました。 m(_ _)m

義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐために・・・ Part4

昨日の3年生の社会科授業、いつものようすと違います。一体、なぜ!?

実は、東陽小学校の5・6年生の教室で授業を受けていたからでした!!来月5日(火)に行う実践発表会では、東陽小学校で公開授業を行います。協働的な学びの場面や定着確認の徹底の場面で活用しているタブレットPCが、小学校でも同じように使用できるのか?確認のためでした。一部の機能が使えなかったので、今後、対応を検討していきます。

また、放課後は、小中合同研修を行いました。これまで取り組んだ実践をもとに、研究概要説明で用いるプレゼンテーションを各部会で作成しました。この2年間の取組が来校者の皆さまに伝わるよう、小中職員一同で頑張っていきます。 (^^)/

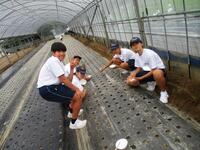

君はなぜ働くのか Part3 ~農業体験学習~

22日(火)、1年生が「農業体験学習」を行いました。一人一人の社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の一環であり、2学年「職場体験学習」、3学年「高校調べ・体験入学」につながるものです。北地区にお住まいのU様のご指導の下、ホウレン草やルッコラの種まきとアリウムの球根の植え付けを行いました。

穴を掘り、種(球根)を埋め、土をかぶせる・・・、一つ一つ丁寧に行い、予定した作業を2時間で終了しました!(足元がすべってバランスを崩し、種をばらまいてしまったハプニングもありました・・・)

作業の合間には、「農業は自然との闘いです。今年のように雨が降らないと世話が大変ですが、頑張った分だけ自分の収入につながります。何より収穫時の喜びは大きいです。地域の田園風景を守るために、一人でも二人でも農業に興味をもってください。」と、U様から貴重なアドバイスをいただきました。

お礼の手紙には、「農業をやってみたいという気持ちがわいてきました」「大変だけど、種をまいたりするのは、とっても楽しかったです」「今日、種をまいたルッコラやホウレン草が育つのが楽しみです」等と書かれており、農業という仕事の喜びや意義を感じ取ってくれたと思います。

U様、貴重な体験をさせていただき、大変ありがとうございました。 m(_ _)m

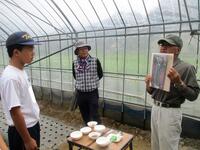

元気に育て! ~イチゴの定植~

18日(金)、「生物育成に関する技術」の学習で、2年生がイチゴの苗植えを行いました。この後、肥料や水やり、虫取り等を行い、収穫まで育てていきます。

栽培を通して、育成の技術を習得するとともに、社会や環境との関わりについても理解してほしいと思います。

義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐために・・・ Part3

11月5日(火)、「八代型小中一貫・連携教育」実践校実践発表会を東陽小学校で行います。

八代型小中一環・連携教育とは、

| 子供たちの「生きる力」を育むため、義務教育9年間を見通した小中共通の目標(めざす子供像等)、指導内容及び指導方法等を共有し、中学校区の実態に応じて、小中相互に連携・交流し合いながら、育ちと学びの連続性を図ることを目的として、2015年(平成27年)4月から市内全中学校区で導入されています。※東陽中校区は、2013年に東陽小学校の開校に合わせて導入 |

16日(水)、八代市教育委員会からI指導主事が来校し、東陽小・中が取り組んでいる授業改善(学習リーダーの育成・定着確認の徹底)について参観されました。

子どもたちが主体的に学びを深めていく姿に、I指導主事からは、「パターン化されていて、子どもたちがすべきことをわかっていますね。」等の感想をいただきました。

5日(火)のでは発表では、校種の枠を超えて取り組んできた、東陽っ子の「育ち」と「学び」の適時性と連続性を重視した実践を、八代市内外に広く発表できたらと考えております。保護者の皆様からも、ご指導、ご助言をよろしくお願いいたします。

県大会出場の目標は叶いませんでしたが、朝ランニングや夕ランニングでみんなと走れたことが嬉しかったです!

17日(木)、県営八代運動公園陸上競技場において八代中体連駅伝競走大会が開催されました。

「全校生徒の思いが詰まった襷(タスキ)を最後までつなぎきることを頑張ります」

「東陽中の伝統、誇りをもって大事に襷をつないでいきたいと思います」

と、推戴式で述べた決意表明通り、思いや誇りが込められた襷を11名の選手がつないでくれました。

結果は、女子15位、男子10位と目標としていた順位には届かなかったかもしれませんが、不安や緊張感の中、己との闘いに果敢に挑戦する見事な走りでした。

「県大会出場の目標は叶いませんでしたが、朝ランニングや夕ランニングでみんなと走れたことが嬉しかったです」男子駅伝チームキャプテンが述べた言葉です。駅伝大会の取組を通して、また一歩、大きく成長してくれました。学んだことを、今後の活動に生かしていきたいと思います。

応援やお弁当の準備等、温かく見守ってくださいました保護者の皆さま、ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸:(1枚目)男子1区で3年生のMさんが区間2位の素晴らしい走りを披露しました。(2・3枚目)他校の生徒にも温かい応援をしてくれた本校生徒の姿に、八代第四中学校のI校長先生から、「応援は一番良かったです!」との嬉しい言葉をいただきました。(4枚目)願い叶わず落ち込む仲間に、そっと寄り添う友の姿・・・、感動しました。

自分も声が枯れるくらい、精一杯応援しようと思います。 ~八代中体連駅伝選手推戴式~

明日17日(木)に迫った八代中体連駅伝大会に向け、昨日、選手推戴式を行いました。

選手紹介の後、男子駅伝メンバーを代表して、Kさんから「僕たち男子メンバーは、自分たちの目標である『県大会出場』に向けて練習を頑張ってきました。駅伝本番では、全校生徒の思いが詰まったたすきを最後までつなぎきることを頑張ります。」、女子駅伝メンバー代表のYさんからは、「私たち女子メンバーは、自分たちの勝利のためだけでなく、全校生徒の思いが詰まった襷を預かっているのだという意識で、勝利に向かって全力で走り抜くことを誓います。」と決意表明がありました。

生徒激励の言葉では、Yさんから「一生懸命に走っている選手の姿から『どんなにきつくても、最後まで走りぬく強い心』を学ばせてもらいました。きつい練習に耐えてきた皆さん、駅伝大会本番は、一人一人が全力を出せるように頑張ってください。自分も声が枯れるくらい、精一杯応援しようと思います。」と、朝ランニングや駅伝・体力づくりで練習を共に頑張ってきた仲間を支え、励ます言葉を述べました。

明日は、全校応援を計画しています。応援生徒、職員も、選手と一体となってコースを走り抜けたいと思います。己の限界に挑む走りを期待します。“起こせ 東陽の旋風!!” (^^)/

追伸:恒例となった応援旗!大会にかける一人一人の思いが書かれています。最後の仕上げを5名の生徒がしてくれました!! (^o^)

自分が描きたいふるさとの風景を、どのように表現するのか? ~校内写生大会

10日(木)、校内写生大会を行いました。写生大会の目的は以下の通りです。

| ・周辺の豊かな自然や伝統的な建築物の美しさやすばらしさに気づき、それらをよく観察して描くことにより、豊かな情操をはぐくみ、自然や文化への畏敬の念やそれ らを大切に守っていこうとする心情を培う。 ・スケッチを通して美術科における基礎的・基本的な能力を身につけ、工夫することによって個性的で創造的な表現力を養う。 |

さまざまな行事との兼ね合いもあり、写生大会を開催しない学校が、最近増えてきました。しかし、「自分が描きたいふるさとの風景を、どのように表現するのか?」、画用紙と向き合う長い時間は、中学生にとって大切な経験です。一昨年、3年生のKさんが描いた「重見橋」が、「八代亜紀絵画コンクール」で見事大賞を受賞しました。主催者の八代亜紀さんは、「絵に描くことでふるさとへの愛情が何倍にもなる。多くの人にふるさとの絵をかいてほしい。」と話されています。【引用:熊本日日新聞(令和5年3月4日)】

ぜひ、皆さんの描きたいふるさと(東陽)を表現してほしいと願います。子どもたちが描いた作品は、11月13日(水)の文化祭で展示します。多くの保護者の皆さまのご来校をお待ちしております。

追伸:風で飛んだ画用紙を救い出したり、ALTのショーン先生の多才さが見られたりした大会でした。使わせていただいた定住センターのトイレを、最後に生活・環境委員会の皆さんがキレイにしてくれました。 (^^)

自分の現在地を知る ~前期通知表渡し~

本日、子どもたちに前期通知表を渡しています。通知表は、前期(4~9月)に身につけた学力等の現状を評価するとともに、今後、子どもたちのよさを一層引き出し、意欲を喚起するためのものです。

保護者の皆さまには、学習の評定だけでなく、所見や出席の記録等もご覧いただき、前期のお子様の頑張りや成長を認めていただければと思います。保護者の皆さまの称賛や励ましの声が、子どもたちの自信とやる気につながります。その後に、今後の課題や後期に取り組んでほしいことについて話し合っていただければと思います。

「5年後、10年後のなりたい自分になるために・・・」“自律・協働・貢献”する生徒を、ご家庭と連携しながら育ててまいります。後期もよろしくお願いいたします。

発見!広がる未来 ~八代地区科学発明工夫展~

八代地区科学発明工夫展が、5日(土)、6日(日)桜十字ホールやつしろで開催されました。本校からは、2年生Sさん、Iさん、Tさん、Sさんの自由研究「氷を一番早く溶かせる液体は何か?!」を出品しました。

本日、ランチミーティングを行い、自由研究に取り組んだ感想を尋ねました。

| ①なぜ、氷の溶ける速さを調べてみようと思ったのですか? 「夕食のとき、家族が飲んでいたビールやジュース、お茶に入れていた氷の溶ける速さが違っていたからです。ちなみに、お茶→ジュース、ビールの順に氷が溶けました。」 「楽しそう。前にやろうと思っていたテーマで興味がありました。」 ②自由研究に取り組んでみて、楽しかったことは何ですか? 「液体の種類がたくさんあり、やりがいがありました。」 「皆とワイワイやりながら出来たのが楽しかったです。」 ③大変だったことは何ですか? 「砂糖水と食塩水がわからなくなって、再実験したことです。」 「広用紙にまとめるのが大変でした。休みの日にも、集まりました。」 ④今後、調べてみたいテーマはありますか? 「糖分を含む液体が遅いとの結論に達しましたが、ジュースには他の成分も入っています。再度調べて、溶ける法則を見つけてみたいです。」 「生姜が入っているジンジャーエールでも調べてみたいです。」 |

大変だったけど、最後までまとめることができた!という充実感を、話を聞いて感じました。 (^^)/

自由研究に取り組むことで、①課題を決定する(テーマ決定)→②解決策を考える→③何を調べるのか話し合う(実験方法の確認)→④自主学習する(実験を行う)→⑤獲得した知識を整理する(考察)→⑥成果をまとめるという「問題解決型学習(PBL)」の手法が身につきます。

ぜひ、身の回りにある「不思議だなあ」「何故だろう」と思ったことを調べてみてください。知らないことを追求することは楽しいですよ!!

ご結婚、おめでとうございます Part2 ~トヨナンデス生放送~

本日、生徒集会で放送委員会がトヨナンデス生放送を行ってくれました。テーマは、「M先生結婚特集」です。まずは、先日の披露宴で贈らせていただいた「トヨナンデス ご結婚おめでとう編」を流します。各学年のユーモア溢れるメッセージに、笑顔、笑顔!

続いて、ご本人にインタビュー。

「沖縄へ旅行に行ったと伺いましたが、どんなことをされましたか?」

「お相手はどんな方ですか?」

「手料理は食べましたか?」

「プロポーズの言葉は何ですか?」等の質問に対して、

「国際通りでお土産を買ったり、無人島に行ったり・・・・」

「私よりも熱い人です」

「肉じゃがを食べました」

「私と人生のマラソンを一緒に走りませんか?です。」

と、M先生は、照れながらも誠実に答えてくれました。

最後はお約束とも言える“東陽中学校で一番素晴らしい挨拶”を放送委員会の子どもたちと披露してくれました。幸せのお裾分けを頂き、とても嬉しい気持ちになりました。改めて、M先生、ご結婚、おめでとうございます。 (^o^)

これからは、ボランティアガイドでも生姜の素晴らしさについてお話ししていきたいと思います ~しょうが講座~

6日(日)、ボランティアガイド研修として、生姜講座を実施しました。講師は、JAやつしろ生姜部会のI部会長様です。

| ・東陽で栽培した生姜は辛みがマイルドで旨味がある。 ・県内の生産量は宇城地区が多いが、東陽では貯蔵管理・加工・商品販売する選果場を設立することで、「八代生姜」のブランドを確立した。 ・これまで取り組んできたこと(作り方・味・香り)が認められ、全国でただ一つGI(地理的表示)保護制度の登録を受けた。 ・生姜の栽培は物語。親(種生姜)を植えると、親は子を育てるために力を使い、しわしわになる。しかし、秋には育った子が恩返しで栄養を与え、親がパンパンになる。 ・東陽の生姜畑は石垣で棚田を造って栽培している。崩れないよう、熊本城の武者返しのように反っている。 |

等々、東陽の生姜の素晴らしさについて熱く語っていただきました。

また、子どもたちの質問に対しても、

| 「生産量はどれくらいですか?」 ・昨年は1,200トン出荷しましたが、今年は高温の影響でこれまでで1番の不作です。 「生産者は減っていますか?」 ・101軒から99軒と若干減っています。農村RMO(農村型地域運営組織)で移住・定住も含めて取組を進めています。 「生姜の成分を教えてください」 ・辛み成分であるジンゲロールは、血行をよくして発汗させ、身体を冷ます効果があります。熱を加えると、ショウガオールに変わり、持続的に身体を温めてくれます。免疫作用もあります。 「生姜を東陽町に普及させた人は誰ですか?」 ・植物学者の島田弥一です。特産品の晩白柚もです。 |

と、わかりやすく回答していただきました。

今月27日(日)には、しょうが祭でのボランティアガイドを予定しています。「ボランティアガイドで東陽の生姜の魅力を発信してほしい・・・」 思いに応えられるよう、ガイドに取り入れていきたいと考えています。I部会長様、ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸:講座の後は、清掃活動を実施しました。

ガイドコースを4つの班に別れて草取りやゴミ拾いを行いました。季節外れの暖かさで汗ばむ陽気でしたが、頑張って作業をしてくれました。アテンダントスタッフ(大人付添人)としてご協力いただきましたS様、O様、H様、I様、O様、お忙しい中、ありがとうございました。 m(_ _)m

未来の八代を担うグローバル人材の育成を目指して ~やつしろ英検ウィーク~

熊本県では、「夢を実現し、未来を創る 熊本の人づくり」の基本理念のもと、令和2年度から第3期くまもと「夢への架け橋」教育プランを推進してきました。これからのグローバル社会を生きる子どもたちの夢を拡げるために、重点取組の一つとして“英語教育日本一”を掲げています。八代市教育委員会でも、英語教育の推進を図るために、①第2回英語検定の検定料を中学3年生は全額補助、②第3回英語検定の検定料を中学1・2年生は半額補助の制度を設けています。

明日4日(金)に、本校で第2回英語検定が行われます。今週を「やつしろ英検ウィーク」と位置づけ、朝自習の時間に英検過去問題や対策問題に取り組みました。

急速に進展するグローバル社会、子どもたちが、多様な価値観を持った人々と協働しながら未来を切り拓いていくためには、異文化を体験し、理解することが重要です。

先日、八代市の中村市長がTSMC第3工場の八代市への誘致を表明しました。TSMCの新卒採用の面接試験は、日本語または英語を選べますが、ある大学の内定者の多くは英語で面接に臨んだ学生だったそうです。内定後に送られてくる分厚い書類も英語、工場での公用語も英語になるという観測があり、実践的な英語力がますます求められています。

「英語は苦手です・・・」との言葉も聞かれましたが、挑戦することが大事です。夢を拡げるために、頑張りましょう! (^^)/

人と人がつながっていく授業を目指して Part2

昨日、F・氷川ブロック人権同和教育授業研究会を2・3年生で行いました。50名を超える多くの先生方に、本校のなかまづくりの実践をみていただきました。

2年生では、「(全国水平社を創立した)西光万吉の生き方や水平社創立宣言文から自分自身を見つめ直し、自分の考えや思いを伝え合い、これからの生き方を考える」ことを目標に、2人の生徒が綴った作文をもとに自分の思いを伝えました。

3年生では、「美子さんの生き方から自分を見つめ直し、お互いに思いを伝え合いながら、自分の生き方を見つけること」を目標に、3人の生徒が自分の中にある不安な気持ち、大切にしたい気持ちを発表しました。

「小学校で受けた悪口や落書きのこと」

「人前で話すことが苦手だけど、本当はみんなと話したいこと」

「音程が上手くとれないことを、周りからふざけていると思われていたこと」

「家事をほとんどしなければならないことへの辛さと、祖父への感謝」

「2回の転校によるストレス」

等々、これまで伝えることができなかった思いを勇気をもって発表してくれました。発表を聞いた子どもたちからは、「これまで思っていたこと」「友だちに話したいこと」を自分の言葉で返していました。思いがつながっていく温かな時間が流れました・・・。

参観者の感想には、

| ○班づくりは部落差別をなくすための最小集団、とても刺さりました。 ○これまでの子どもたちとの関わりがあったからこその本時であると思った。 ○あまり自分のことを語らない生徒の想いに寄り添い、この場まで持ってこられたN先生の取組がすばらしいと思いました。 ○自分のクラスとすごく重なった。クラスの生徒で勇気を持って発表してくれる子がいるだろうかと不安にはなるが、「自分の思いを涙ながらに語る。それを仲間の言葉として受け取る」という経験をしてほしいと思った。 ○授業者の話が最後のまとめだけで、子どもたちの語りと返しで進められていたところが素晴らしかった。 ○自分たちの思いを本気で語っている姿が印象的でした。すてきな雰囲気だと思いました。 ○それぞれが抱えている悩みや思いを知れて、これからの生徒の成長が楽しみです。 ○M先生がしっかりと芯をもって生徒たちと向き合う、関わり合う姿に感動しました。 |

協力者の先生方からは、子どもを見るということ、教材とクラスの実態を重ねて授業づくりをしていくこと等、さまざまな視点でご助言をいただきました。また、今後の実践に向けて、「語れたから終わりではなく、ここからがスタート。子どもたちを支えていきたいですね。」とエールをいただきました。

子どもたちが本当につながり合うために、「自分の思いを伝えること」「仲間の思いを受け止めること」をこれからも取り組んでまいります。協力者のI先生、I先生、人権学習講演会でご講話いただきましたH様、M様、これまで大変お世話になりました。ありがとうございました。 m(_ _)m

自分たちの学校は自分たちで創る!Part3 ~9月生徒集会~

27日(金)、9月生徒集会を行いました。最初に、各委員会から9月の活動の反省と10月の活動の呼びかけがありました。

| 執行部:文化祭に向けて準備しよう 生活・環境委員会:安全な登下校を呼びかけよう 体育委員会:道具の後片付けを徹底させよう 放送委員会:生徒集会の発表を成功させよう 保健・給食委員会:協力して文化祭発表準備をしよう 図書委員会:本をたくさん読んでもらおう |

各委員からの発表では、体育委員会より、「八代中体連駅伝競走大会」の説明が行われました。

まずは、クイズ!

「八代中体連駅伝競走大会はどこであるのでしょう?」

「昨年の男子の順位は何位だったでしょうか?」

「女子の走る距離は何キロでしょう?」

等々、皆の興味を引いたところで、当日のスケジュールやコースの説明を行ってくれました。今年の大会テーマは、「Where there is a will,there is a way.(意志あるところに道あり)」です。昨年を超える熱き走りを期待します!

体育委員会の皆さん、趣向を凝らした発表、ありがとうございました。 (^o^)

義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐために・・・Part2

25日(水)、第8回小中合同研修を本校で行いました。4月に行った全国学力・学習状況調査の結果報告と、昨年12月・5月・9月の総合質問紙調査(i-check)の結果の推移を各部会で協議しました。

| ○学び部会:学習意欲は向上したが発信力(積極的な発表)についての数値が上がっていない→学習リーダーを中心に、ペアやグループで主体的・能動的な学習を展開する ○ふれあい部会:小学生に比べて中学生の肯定値が低い。目指す基準が、以前より高くなったのではないか→リーダーとして動ける児童生徒が多くなっているので、学び合いを進めていきたい ○つなぐ部会:小学生は(家庭学習の)計画は立ててはいるが、時間は少なくなっている。短時間でできるようになったのではないか→家庭学習のPDCAサイクルを継続していきたい ○こころ部会:いいところを言葉にして言うことができますかの質問項目は、高い学年もあれば低い学年もあった→ほめほめタイムという時間をつくって、子どもたち同士で褒め合う機会を設ける |

等々、各部会がめざす児童・生徒像に向け、今後の取組の提案が出されました。

「主体的に学び続ける児童生徒の育成」に向け、校種の枠を超えて、東陽っ子の「育ち」と「学び」の適時性と連続性を重視した指導をこれからも展開していきます。保護者の皆様からの温かいご支援とご助言をよろしくお願いします。

ピカッと、安全! 命を守る早めのライトと反射材 ~秋の全国交通安全運動~

9月21日(土)から30日(月)まで秋の全国交通安全運動が実施されています。

今年、交通事故によって亡くなられた方が38人、半分近くが歩行者や自転車に乗っている方だったそうです。日没がだんだんと早まるこの時期、歩行者には反射材等の着用促進(自転車は反射器材の取付け)、ドライバーには夕暮れ時の早めのライト点灯が推進されています。お互いが交通安全を意識し、事故防止を心がけましょう。

民生児童委員様を始め、多くの地域の方の見守り、ありがとうございます。 m(_ _)m

ご結婚、おめでとうございます

21日(土)、3年生担任のM先生が結婚式を挙げられました。出席させていただきましたが、新郎、新婦のお人柄(誠実・笑顔・感謝)が溢れる結婚式でした。

本校からは、「トヨナンデス ご結婚おめでとう編」を制作し、子どもたちからのお祝いのメッセージを贈らせていただきました。

| ○地理や歴史の授業をわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。M先生は、おもしろい先生だと思います(1年) ○去年は、担任をしていただいてありがとうございました。とても熱い先生です。(2年) ○初めて会ったときは、熱血教師だと思いましたが、いろんな悩みに寄り添ってくれて優しい先生だなと思いました。駅伝大会、絶対、県に連れて行きます。(3年) |

VTRの最後には、サプライズとして、昨年度のインタビュー映像を流しました。ノリノリで答えている自身の姿に、「恥ずかしい・・・」と汗を拭う姿も見られました。(会場は大ウケでした!!)

謝辞では、結婚式のテーマを3K(感謝・感動・交流)としていたこと、感謝の気持ちを伝えるためにどのような工夫ができるか?考えてきたこと等を伝えてくれました。昨年、亡くなられた祖父のことを思い出し、涙ぐむ場面もみられる等、想いが込められたとても感動的な式でした。

M先生、ご結婚、おめでとうございます。末永くお幸せに! (^o^)

※イラストは、事務室のM先生が描いてくれました。

「共感」「交流」「向上」 ~大自然の中で多くのことを体験してきました~

先週行った集団活動教室のようすを紹介します。1日目は、まず、「水俣病歴史考証館」を訪問しました。水俣病の被害や患者の闘いなどを、被害者の視点からわかりやすく説明していただきました。その後、「百間排水溝」や「水俣慰霊碑」を訪れ、半世紀ほど前、病に冒された人々が理不尽な差別を受けてきたことを、改めて実感していました。

あしきた青少年の家に到着後は、館内ウォークラリーで班の交流を深めました。2日目は、お待ちかねのマリン活動(カッター船)です。天気は快晴、波も穏やかの好条件!最初は遠慮がちで、声も小さく、船もなかなか進みませんでしたが、掛け声に合わせてオールを漕ぐうちに、グングン進むようになりました。仲間と心を合わせることの大切さを感じてくれたようです。

2日間の活動を通し、「共感」「交流」「向上」等、多くの学びや体験をすることができました。学んだことを日々の生活にも生かしていきましょう。 (^^)/

学校評価アンケートのお願い

学校の教育活動を改善・充実させるとともに、信頼され開かれた学校づくりを推進するため、「学校評価アンケート(上期)」を実施します。保護者の方に本校の教育活動を評価していただき、評価結果を今後の学校運営に生かしていきたいと考えています。

本日、お子様を通じて、アンケート用紙を配布しております。ご多用な中に申し訳ありませんが、9月27日(金)までにお子様を通して担任まで提出いただくようお願いいたします。

「共感」「交流」「向上」 ~1年生集団宿泊教室~

今日、明日の2日間、1年生は集団宿泊教室を行います。今朝の出発式では、Yさんから「集団宿泊教室では、①仲間同士で争わないこと、②水俣病などをしっかり学んでくること、③他の学校に迷惑をかけないことを心掛けましょう」との呼びかけがありました。天気予報によると、芦北地方は、今日は「晴れ 時々 くもり」、明日は「晴れ」。天気にも恵まれ、充実した活動が行えそうです。

熊本県立あしきた青少年の家では、以下の3Kを掲げています。

| 「共感」・・自然に触れ、自然の中での活動を通し、自然・地域に共感する。 「交流」・・友達や仲間はもちろん、他の利用者や地域の方々とも交流を深める。 「向上」・・いろいろな体験や学びにチャレンジし、自分自身を向上させる。 |

13名全員が達成できるよう、大自然の中で多くのことを体験してきてください!

追伸:1年生保護者の皆さまには、地域ポータルアプリで活動の様子を随時配信しています。お知らせよりご覧ください。

未来の自分を幸せにできるのは自分しかいません ~人権教育講演会~

昨日、3年生を対象に人権教育講演会を行いました。講師は、H様、M様。現在、学んでいる「美子のたたかい」は、H様の手記をもとにつくられています。

高校3年生の時、自身が受けた就職差別に対して、差別を許さず、力強く立ち向かっていった姿に、子どもたちからは

・高校時代、人権サークルに入部するきっかけは何でしたか

・差別とたたかうと決められた時、誰に相談されましたか

・心が折れずに、最後までたたかうことができたのはなぜですか

・入社後の会社側の対応はどのようなものでしたか

・いつから差別に立ち向かえるようになったのですか

等のさまざまな質問が出されました。

ご自身の経験をもとに、

「小学生の頃、住んでいた大阪では民族差別がありました。おかしいと思っていても、何一つできませんでした。小学生の自分は逃げていたんです。」

「(人権サークルも)最初は一生懸命するつもりはありませんでした。高3の人権劇で、一番前に座っていたお婆ちゃんが、涙ながらに『頑張れ!』『負けるな!』と声をかけてくれました。そのお婆ちゃんと出会って、振り返ったときに納得できる自分でいよう、傍観者にだけはなるまいと決意しました。」

「自分だけだったら、たたかえなかった。先生方が支えてくれたから、頑張ることができました。」

「会社の人は親切でしたが、社長からは要らない従業員と陰で言われました。差別とたたかっている人を認めてもらうために、飛び込み営業等、必死に頑張りました。」

「正しいことを貫くことは本当に大変でした。『美子のたたかい』が終わってからは、波風をたてないように生きてきました。でも、子どもを産んで、自分で幸せに生きていけるように自立することが大事と言っておきながら、そうしていない自分に気付きました。」

「未来の自分を幸せにできるのは自分しかいません。」

「10年後の自分を想像し、今は結果が出なくても、正しいかどうかを自分で判断し、行動してください。」

等、さまざまなメッセージを伝えてくださいました。

子どもたちを代表して、Tさんが、「私だったら挫折したり、不安になります。美子さんを見習い、10年後の自分を想像して、何が正しいか?自分で判断して行動していきたいです。」と、自分と重ねながらお礼の言葉を述べました。講演会終了後には、H様、M様のお話し聴いて心に残った言葉やこれからの決意を綴りました。

この世に生を受けた人間は、誰もが自分らしく幸せに生きる権利を持っています。すべての人は、自分の夢を持ち、自由に生きることができるはずです。しかし、社会には、まだ様々な偏見や差別が残っています。そのことが、私たちの自分らしい生き方を奪っています。だから、私たち一人一人が、差別を見抜き、差別と闘い、差別をなくしていく力をつけなければなりません。学校は、そのための学習を毎日のくらしの中で行っています。

おかしいことには「おかしい」と声を挙げ、正しいことが通る学級や学校にしていきたいと思います。そして、人と人とのつながりを大切にし、誰かを幸せにする温かい言葉があふれる東陽中学校を、子どもたちと職員みんなの力で創っていきます。

H様、M様、大きな学びと一歩踏み出す勇気をくださいました。ありがとうございました。 m(_ _)m

教えることで自分の勉強が足りていないことがわかりました ~小中合同寺子屋~

9日(月)、小中合同toyo寺子屋(全員学習会)を行いました。7月に続いて、今年度2回目の実施です。前回の反省を生かし、①一人学びの時間(約10分~15分)、②学び合いの時間(約25分~30分)、③振り返りの時間(約5分~10分)にわけ、中学生リーダーが中心となって進めてくれました。振り返りでの感想を、一部紹介します。

| ○小学生に教えられた部分や教えてあげたこともあって、いい勉強会になったと思います。(1年Kさん) ○小学生の問題がわからなかったので、家でも復習して中1の問題につなげたい。(1年Nさん) ○小学生に教えることが難しかったので、自分で理解するだけではなく、人に教えることができるようになりたい。(2年Iさん) ○上手く教えたつもりでも、本人はわかっていないようだったので、少し苦戦しました。(2年Tさん) ○小学1年生に教えるときは、指を使ってわかりやすく教えることを意識しました。先生たちの大変さがよくわかりました。(2年Uさん) ○楽しく交流できてよかったです。(2年Mさん) ○積極的に教えたりすることができました。小学生は問題を解くのが早くて、びっくりしました。(2年Iさん) ○教えることで自分の勉強が足りていないことがわかりました。わかりやすく教えるのが難しかったです。(3年Yさん) |

合同寺子屋の目的は、「①小学生への学習支援を行うことにより、小学校時に学習した内容の再理解が深まり、自分の学力向上につなげる、②自分の役割を果たし、充実感を味わうことで、今後の学習へのモチベーション向上につなげる」です。小学生との学び合いを通して、己の学習の定着度を知り、今後の自分の学びに生かしてほしいと思います。

地域全体で子どもたちの学びや成長を支える ~地域学校協働活動~

| 八代市教育委員会では、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「地域とともにある学校づくり」「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動を推進しています。【引用:八代市HP】 |

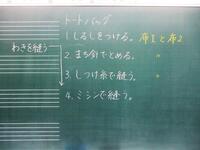

昨日、3名のサポーターの皆さまにご来校いただき、2年生家庭科の学習支援をしていただきました。

身近な衣服の材料である布を用いた製作活動として、今年も「トートバッグ」づくりに挑戦です。第一次ということで、①しるしをつける、②まち針でとめる、③しつけ糸で縫う、という初歩的な実習でしたが、針の使い方に悪戦苦闘!慣れない手つきで頑張る子どもたちに、優しく指導・助言してくださりました。

地域全体で子どもたちの学びや成長を支える地域の教育力のありがたさを感じました。O様、T様、M様、温かい声かけや支援、大変ありがとうございました。 m(_ _)m

自主性 主体性 違い ~東陽の子どもたちを、「学びの主体」として育てるために~

今日から前期期末考査が始まりました。これまで、toyoスタディタイム(自ら取り組む家庭学習)やtoyo寺子屋(全員学習会)で定着を図ってきました。今日の朝自習の時間も、友人と問題を出し合ったり、疑問点を尋ねたりと、意欲的に取り組む姿が見られました。

「自主性 主体性 違い」・・・この言葉は、8月20日(火)・21日(水)に開催された全九州中学校長研究大会で講演された神野元基さん(宮崎市教育CIO、学校法人東明館中・高等学校 理事長兼校長)の言葉です。

| 自主性・・・法律の遵守や人権の尊重等、既に決めらていることを率先して行うこと(責任の所在は自分にない) 主体性・・・やる・やらないも含めて、自分自身で考えて物事に取り組むこと(責任の所在は自分) |

2016年に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」の中で、日本が目指すべき未来社会として「Society5.0」が提唱されました。原始時代・縄文時代の人間社会をSociety1.0(狩猟社会)、弥生から江戸時代の人間社会をSociety2.0(農耕社会)、明治から昭和時代の人間社会をSociety3.0(工業社会)、平成から現代の人間社会をSociety4.0(情報社会)と定義しています。

Society3.0(工業社会)では、高品質で均一の商品を大量に作り出す必要があったため、教育で重視されたのは、「知識を正確に記憶する基礎学力、忍耐強さ、あらかじめ定められた計画を着実にこなす正確さ」でした。つまり、決められたことを率先して行う「自主性」が重要とされていました。(本校の校訓にも、「自主」が掲げられています)

現在のSociety4.0(情報社会)の教育で重視されているのは、「自分自身の文脈で情報を編集し、協働・対話を通じて新しい価値や『納得解』を生み出す力」、2030年に到来するとされるSosiety5.0(超スマート社会)で重視されていくのは、「より分析的・批判的に思考するための見方・考え方、他者・社会との協働、未知の世界に挑戦する好奇心、苦心してモノを作り上げる力」です。「これからは、自分自身で考えて物事に取り組む『主体性』を育てることが大事です」と、神野さんは力説されました。

3年生のTさんに今日のテストの感想を聞いたところ、「英語が難しかったです。他の教科はまあまあ取れていると思います。」「家庭学習の取組(計画→実践)は上手くいっていることの方が多いです。」と答えてくれました。テスト勉強であれば、「今日は4時間勉強する」「国語と英語は90分、音楽は60分勉強する」「最初に重要語句を見直し、ワークの問題を解く」といった具体的な計画を自分で立てて取り組むことが「主体性」です。まず、昨日の反省を生かし、今日の計画を立ててください。そして、実行することです! Fight!! (^^)/

伝統文化学習スタート ~未来へとどけ ふるさとの舞~

「地域に伝承されている伝統文化やそれを継承している人に触れ、受け継がれてきた伝統文化に関心をもつとともに、伝統文化を体験的に学習し、地域に愛着が持てるようにする。」ことを目標として、今年も伝統文化学習に取り組んでいます。

「箱石雨乞い踊り」:天明年間(1781~1788)の大旱魃(だいかんばつ)の際、農民の危機が救われ、そのお礼と感謝を神に捧げたものという伝承があります。永遠の豊作を祈念した踊り(箱石銭太鼓)の歌としても用いられます。【引用:八代市HP観光サイト】

「坂より上棒踊り」:今から数百年前のこと、源平合戦に敗れた平家の落人が坂より上地区に住みついて、村びとたちに農民の武術として教え、伝えたのが始まりといわれています。落人が亡くなった後、その死を惜しみ、花棒踊りを加えて村びとの平和を祈願して踊りはじめられました。【引用:八代市HP観光サイト】

「石匠太鼓」:「石文化の里づくり」で村おこしをめざす東陽村で新たな価値ある文化の創造を図るために、先達の石工への感謝の思いを記念して東陽石匠太鼓が誕生しました。(平成9年種山小で初演奏を披露)ノミと石づちで石を割る音や石笛の音色を入れたオリジナル曲「匠」が売り物です。【引用:読売新聞1997(平成9年)年5月31日わがまち通信】

東陽小中一貫・連携教育の一環として、これまで大事にしてきた取組です。6日(金)に行った2回目の練習では、姿勢や基本的な動きについて、地域指導者の方々に教わりながらから取り組んでいました。東陽に脈々と受け継がれてきた伝統文化・・・。先人の思いをしっかりと受け止め、引き継いでいきたいと思います。ご指導いただきまし地域指導者の皆様、大変お世話になりました。 m(_ _)m

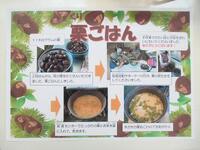

秋の味覚!ほくほく栗ご飯!!

地域で栗の生産をされているU様から、たくさんの栗をいただきました。早速、地域学校協働活動サポーターの皆さまが栗の皮むきをしてくださり、6日(金)の給食で「栗ご飯」として提供されました。

やさしい甘さとほっくりした食感・・・、秋の味覚を堪能しました。 (^^) 「子どもたちに旬のものを食べさせてあげたい」地域の方々の子どもたちを思う、温かい心遣いに感謝いたします。U様、地域学校協働活動サポーターの皆さま方、栗ご飯、とても美味しかったです。ご馳走様でした。

愛は地球を救うのか? ~24時間テレビ 募金活動~

今年で47回目となる24時間テレビ「愛は地球を救うのか?」が、8月31日(土)・9月1日(日)の2日間にかけて放送されました。昨年度は「道の駅 竜北」での募金活動に参加しましたが、今年度は校内での募金活動に取り組みました。

2学期のスタートにあたり、始業式で話した「仲間と協力し、一つのことを成し遂げること」を、すぐに実行してくれました。生徒会執行部の皆さん、ご協力いただきましたご家庭の皆さま、ありがとうございました。 m(_ _)m

おじいちゃん、おばあちゃん、いつまでも長生きしてください

昨日、東陽町づくり協議会の依頼による「敬老会」お祝いメッセージの収録がありました。小中合同運動会で披露したダンス(紅団:Rising Sun、白団:学園天国)とお祝いのメッセージを贈らさせていただきました。

これからもご健康で明るくお過ごしくださいますようお祈りいたします。

人と人がつながっていく授業を目指して

| 八代地域では、国や県の動向を踏まえ、1999年(平成11年)5月に、人権教育・啓発の一層の充実を図るため、八代地域の市町村を結集して「八代地域人権教育のための推進会議」を結成し、1999年(平成11年)10月に「人権教育推進に係る八代地域行動計画」を策定しました。八代地域に暮らす一人ひとりが、豊かな人権感覚をもち、人として誰もが尊重される、人権文化に満ちあふれた「人権いきいきふるさとづくり」をめざします。(引用:八代市HP) |

就学前教育・学校教育においては、「行動計画」にある人権教育・人権啓発の課題について、学校現場での研修を深め、人権総合学習を中心とした実践を進めていくことが求められています。

10月1日(火)、本校でブロック別人権同和教育授業研究会を2・3年生で行います。昨日、事前研を行い、反差別の集団づくりに向けて、授業者の思いや子どもたちの姿等を協力者の先生方と共有しました。

「人と人がつながっていく授業」「子どもたちや授業者、学校が元気の出る授業」を学校総体で目指していきます。

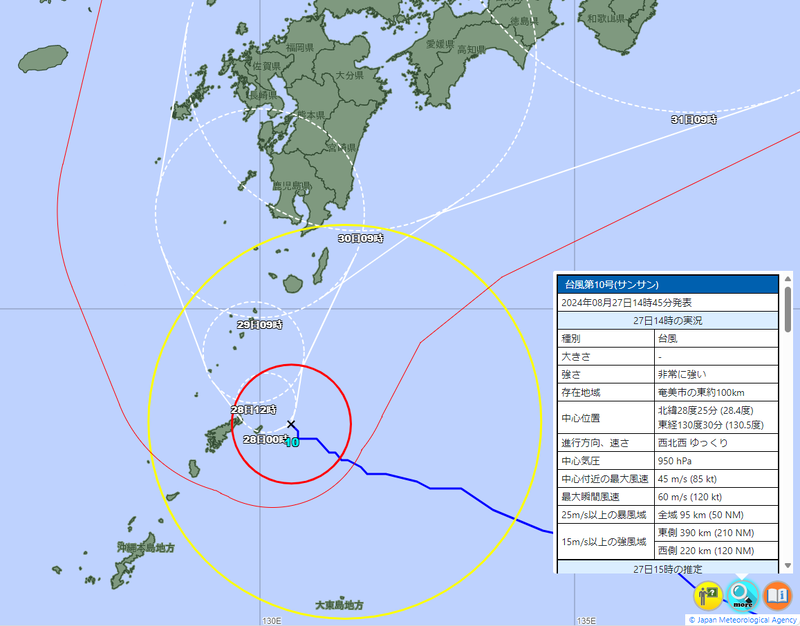

被災された地域の皆様の安全と一日も早い復旧を願っております

心配された台風10号、学校では、29日(木)の午前中に時折強風に見舞われましたが、大きな被害はありませんでした。ご自宅や近くの道路等、如何だったでしょうか。

この台風の影響とみられる被害で、これまでに6人が死亡、127人が負傷したと報じられています。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとともに、被害にあわれた皆様、ご家族の方々にお見舞いを申しあげます。自然災害の恐ろしさを改めて感じるとともに、正しい知識と日頃からの備えを痛感しました。1人でも多くの命を守るために、私たちが出来ることに一生懸命取り組んでまいります。

台風10号接近! ~命を守るために 逃げるスイッチ、オン!~

台風10号は、午前10時現在、屋久島の南南西約120キロにあって、

| ・風で飛ばされそうな物は飛ばないように固定したり、屋内へ格納したりするなど、家の外の備えを行う ※大雨が降る前、風が強くなる前に済ませましょう ・窓ガラスに飛散防止フィルムやテープなどを貼ったり、カーテンやブラインドを下ろすなど、家の中の備えを行う ・家族で避難場所や連絡方法などを話し合うなど、避難場所の確認を行う ・気象台が発表する「台風情報」、「警報・注意報」など情報の入手を行う ・台風接近中は不要な外出は控え、危険な場所へは近づかない! 【引用:宮古島地方気象台HP「台風への備え」】 |

防災教育の一環として、屋外のプランター等の片付けや、防災主任のM先生より災害から命を守る行動について全校生徒に話をしてもらいました。

風が強く吹くとさまざまな影響が出ます。平均風速が15m/s以上になると風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出てきます。不要な外出は控え、命を守る行動を心がけてください。

合言葉は、“命を守るために 逃げるスイッチ、オン!”です。

台風10号接近に伴う臨時休業(休校)のお知らせ

ニュース等で報道されていますが、非常に強い勢力の台風10号が奄美市の東の海上にあり、明後日29日(木)に九州に上陸する可能性が高まっています。

生徒の安心・安全を最優先に考え、29日(木)・30日(金)は市内全ての小・中学校で、「臨時休業(休校)」となりました。生徒の皆さんは、不要の外出を避け、安全を確保していただきますようお願いします。

明日28日(水)は、現在のところ、「通常通りの登校」ですが、状況に変化が生じた場合は、地域ポータルアプリで連絡します。今後の情報配信にご注意ください。保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

※詳細は、本日お子様に配布しました文書、もしくは地域ポータルアプリ(お知らせ添付ファイル)をご確認ください。

【引用:気象庁HP 台風第10号(台風経路図)】

仲間と協力し、一つのことを成し遂げること ~2学期がスタートしました!~

夏休みはどのように過ごされましたか。子どもたちが、「命を守る」という約束を守り、元気に登校してくれたことを何より嬉しく思います。保護者の皆さまには、お子様の体調管理や生活面、学習面での見守り等、大変お世話になりました。

始業式では、まず、育児休業に伴う1年担任の発表および新しく赴任されたALTの先生を紹介しました。

続いて行った校長講話では、平和の祭典として開催されたパリオリンピックを写真で振り返り、「夏休みの一番の思い出は何ですか?」と子どもたちに尋ねました。BBQをしたことや友人のSさん家で遊んだこと、宮城にいる姪に会いに行ったこと等、学校ではできない出会いや学びを楽しめたようです。

始業式では、4名の生徒が夏休みの反省と2学期の目標について発表してくれました。

| ○2学期は、特にテスト勉強とポイントを意識した発表ができるようにしたいです。(1年 Tさん) ○頑張りたいことは、勉強と部活動の両立です。2年生として学校や学年に貢献できるよう過ごしていきたいです。(2年 Hさん) ○体験入学で行ったプログラミング学習が面白かったです。楽しい高校生活が送れるよう、これからも学習や運動を頑張っていこうと思います。(3年 Hさん) ○2学期には、文化祭や伝統文化学習等、友だちと一緒に創る大きなイベントや、みんなでタスキをつなげる駅伝大会があります。思いっきり楽しめるように、協力してみんなで支え合っていきましょう。(生徒会執行部 Tさん) |

とても前向きな目標です。子どもたちの目標が達成できるよう、2学期も、自主的・実践的な活動をたくさん経験させてまいります。保護者の皆さま、本校教育へのご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

追伸:各学級でも、夏休みの振り返りや2学期への思いを友人と語り合っていました。給食時には、前担任のY先生が赤ちゃんの写真を見せに来てくださいました。

参加された方が知らない石橋のようすや思いを伝えることが大切です ~ボランティアガイド視察研修~

22日(木)、日本遺産中学生ボランティアガイドの視察研修を行いました。視察したのは「霊台橋」と「通潤橋」。種山石工の偉大な功績を実体験として学ぶことで、今後のボランティアガイドに生かすためです。

出発式では、東陽町づくり協議会のH様より、研修の目的についてのお話および任命証授与をしていただきました。

最初に訪れた霊台橋では、全長90m、幅員5.5mの大きさに圧倒されました。昭和41年に鉄橋が架けられるまでは、バスやトラックも走っていたとのこと、その堅牢さに驚くばかりです!

続いて、通潤橋資料館。通潤橋の歴史や仕組み、種山石工の貢献について詳しく教えていただいた後、観光放水を見学。20mの高さから勢いよく水が噴き出す様は壮観の一言!これだけ勢いがある多量の水を安全に通す先人の技術に驚くばかりです。案内していただいた山都町教育委員会の方から、「ガイドをする際は、難しい話ではなく、参加された方が知らない石橋のようすや思いを伝えることが大切です」とのアドバイスをいただきました。次回からのガイドに生かしていきたいと思います。

今回の研修を計画していただきました東陽町づくり協議会、および行政(八代市役所市民活動政策課)の皆さま方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

追伸:通潤橋を視察中に、和歌山県からお越しの観光客の方に話しかけられました。和歌山市の重要文化財である「不老橋」の橋台のアーチ部分は、肥後熊本の石工集団が施工しているとのことでした。江戸時代のアーチ型石橋は九州地方以外では大変珍しく、雲を模様化した勾欄のレリーフが印象的だそうです。(引用:和歌山市観光協会HP)

夏草との闘い Part2 ~親子愛校作業・小中合同資源回収~

18日(日)、親子愛校作業と小・中合同の資源回収を行いました。まずは、親子愛校作業。

5月の愛校作業は、東陽小学校の環境整備をメインに行ったため、中学校での作業は今年度初めてです。本校は敷地総面積も11,876㎡と大変広く、環境維持が課題です。生い茂った夏草に悪戦苦闘しながらも、保護者の皆さまの手際の良い作業のお陰で大変きれいになりました。 (^o^)

続いて行った小中合同の資源回収では、PTA三役、地区委員の皆さまにご協力をいただき、今年も多くの資源物を回収することができました。

持ち込まれるアルミ缶の量に、「用意していた袋が足りなくなる・・・」と、内心ドキドキするほどでした。売上金は、子どもたちの学習環境整備に大切に使わせていただきます。お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 m(_ _)m

色鮮やかな日常を守り、平和をつくっていくのは私たちです

昨日、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生しました。八代市でも震度4(東陽町は震度2)が観測されています。学校には大きな被害はありませんでしたが、ご自宅や近くの道路等、被害はなかったでしょうか。気象庁からは、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されています。地震への備えの再確認と、引き続き災害情報等にご留意ください。

多くの尊い命を奪った太平洋戦争が終結して79年が過ぎました。当たり前の日常や誰もが幸せに生きることができる世の中を創っていくことは、私たちみんなの「使命」です。6日(火)に開催された広島平和記念式典では、小学6年生の二人がこども代表として、「平和への誓い」を読み上げました。

|

昭和20年(1945年)8月6日 午前8時15分。 被爆者である私の曾祖母は、当時の様子を語ろうとはしませんでした。 今もなお、世界では戦争が続いています。 願うだけでは、平和はおとずれません。 一人一人が相手の話をよく聞くこと。 さあ、ヒロシマを共に学び、感じましょう。 世界を変える平和への一歩を今、踏み出します。 令和6年(2024年)8月6日 こども代表 【引用:広島市HP】 |

「戦争」は、人権侵害の最たるものです。しかし、今もなお戦禍の中で暮らす人々がいます。戦争は決して遠い昔の出来事でも、他人事でもありません。今、世界で起こっている「戦争行為」について、私たちみんなが、一歩踏み出すことが大切です。

一人一人が相手の話をよく聞くこと。「違い」を「良さ」と捉え、自分の考えを見直すこと。仲間と協力し、一つのことを成し遂げること。

東陽中の子どもたちが「平和」を創る主体者として育ってほしいと願っています。

先人の生き方に学ぶ ~医学博士 緒方正規~

先日、東陽町づくり協議会のN前会長から緒方正規医学博士の肖像画をいただきました。旧河俣小に飾られていたもので、閉校後、N前会長が預かっていたものだそうです。

国立国会図書館「近代日本人の肖像」によると、緒方博士について、

| 細菌学者、衛生学者。東京大学医学部卒業後、明治13(1880)年ドイツに留学、衛生学・細菌学を学び帰国。18年日本最初の衛生学教室を担当、19年帝大医科大教授。内務省衛生試験所に細菌室を創設し、細菌学の基礎を作った。29年にはペストの流行がノミの媒介によることを発見。31年東京帝大医科大学長。帝国学士院会員。 |

と、述べられています。先日の熊本日日新聞には、「北里柴三郎の“ライバル”に注目」として記事が掲載されましたが、改めて東陽町の先人の偉大さを知ることができました。

職員室入口に偉人コーナーを設け、いただいた肖像画を飾っております。ご来校の際に、ぜひご覧ください。

Thank you very much for teaching us English.

昨年8月から本校にALTとして勤務されていたJessey(ジェシー)先生が、カナダに帰国されることになりました。29日(月)、お別れの会を行いました。

カナダの自然や歴史、文化に加えて、さまざまな国を巡られて学んだこと等、たくさんの興味深い話を教わりました。また、授業だけでなく、レクリエーションやtoyo寺子屋、さらにはボランティアガイドにも参加していただきました。私たちは、積極的にコミュニケーションをとられるJessey先生が大好きでした!

大学に戻られ、「自分の小説を出版すること」、「大学の教授になること」を目指していかれるそうです。夢の実現を東陽中全員でお祈りいたします。大変お世話になりました。 m(_ _)m

地域ぐるみで東陽っ子を育てます! ~小中合同地区懇談会~

子どもたちの心身の健全な成長と豊かな人間性を育むためには、学校と家庭、地域がそれぞれの役割に応じて責任を果たすとともに連携・協働し、地域ぐるみで子育てを担っていく必要があります。

25日(木)、東陽スポーツセンターで小中合同地区懇談会を行いました。東陽小PTA会長のM様よりご挨拶をいただいた後、両校長より、子どもたちの実態や特色ある取組、小中一貫・連携教育について説明しました。

地区懇談会では、北・南・小浦・河俣の各地区にわかれて、①自己紹介、②地域内の危険箇所、不審者情報の確認、③地域の皆様からの意見等を懇談しました。

| 「横断歩道で渡ろうとしたときに、止まった車の横から2台の車が追い越していった。注意喚起の看板を地域等で設置したい。」 「信号機のボタンを押すために走っていく児童がいるので、落ち着いて押すようにしてほしい。」 「4月に空き巣の被害が出ているので、不審者情報等、共有していきたい。」 「県道の草が生い茂り、中学生の通学に支障がある。早めに草刈りをお願いしたい。」 「スマートフォンは、使用時間を決める等、学校生活に影響が出ないよう自分で制限して使っていこう。」 |

等々、子どもを取り巻く環境について、貴重な情報交換ができました。また、「保護者の方にも登校指導してもらえないか?」との要望が地域の方から出されました。今後、町P連絡会で協議し対応していきたいと思います。

5年ぶりの開催でしたが、とても有意義な会になりました。区長様を始め、参加してくださいました地域の皆様方に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 m(_ _)m

己を鍛えて伸びる東陽っ子です! ~駅伝・体力づくり&学習会~

夏休みが始まり、4日が経ちました。夏休みといえば、「家でゆくっり、たまには朝寝坊でも・・・。」とのイメージがあるかもしれませんが、東陽っ子は違います。子どもたちの頑張るようすを紹介します。

まずは、朝8時。武道場前に集合し、駅伝・体力づくりがスタートです。

暑さを考慮して、黒渕公園での練習です。駅伝練習は黒渕公園周回コースでのランニングを、体力づくりは山城跡展望広場までのウォーキングを行いました。10月に開催される八代中体連駅伝大会に向け、これから努力を積み重ねていきましょう!

もちろん、学習も手を抜きません。気持ちの良い汗をかいた後は、学習会です。夏休みの課題や受験勉強に、各自、自分の計画で取り組んでいました。 (^^)/

夏休みも、己を鍛えて伸びる東陽っ子です!

心身を成長させる体験や学びを! ~1学期終業式~

19日(金)、1学期の終業式を行いました。振り返ってみると、学習(前期中間考査)や運動(小中合同運動会・中体連)はもちろん、生徒総会やボランティアガイド等の特別活動にも、子どもたちは本当によく頑張ってくれました。

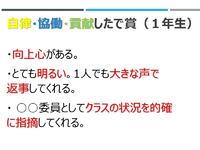

校長の話では、「自律・協働・貢献したで賞」の発表を行いました。「○○委員としてクラスの状況を的確に指摘してくれる。」「何かをするときに、明るく声かけをしてくれる。」「常に体育館に響き渡るくらいの声でチームを盛り上げた。」等々のヒントから、1学期に最も自律・協働・貢献したと思われる友人を挙げてくれました。どの学年も、一発正解と仲間の良いところをわかっていることに感心しました・・・。 (^o^)

生徒発表では、1学期の振り返りと2学期の目標として、

| ・1学期は、授業の予習やテスト前の復習を頑張りました。テストでは、思っていた点数よりも低くて、涙を流したこともありました。先生から励ましの言葉をいただき、悩むよりも勉強する時間を増やしたいと思います。 ・個人的に一番頑張ったことは、職場体験です。「ありがとう」と言われると、とても元気が出て頑張ろうという気持ちになりました。2学期は、さまざまな学校行事、学級行事があるので、全力で楽しみたいです。 ・頑張ったことは、合同運動会と中体連です。反省点は、前期中間考査で目標点に達しなかったことです。夏休み、2学期は実力をつける勉強をしていきます。 ・1学期は、中体連等、集大成となる行事がたくさんありました。夏休みは、駅伝練習・体力づくり、1・2年生は部活動、3年生は学習会が予定されています。それぞれの立場で、自分を高められる夏休みとなるよう頑張りましょう。 |

と、自分自身を客観的に振り返るとともに、2学期に向けて前向きな決意を述べてくれました。夏休みは、子どもたちは家庭や地域で生活することになります。家族とゆっくり過ごす、家の仕事を手伝う、興味のあることに没頭する、読書に励む等々、心身を成長させる体験や学びがたくさんできます。学校ではできない出会いや学びを、存分に楽しんでほしいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様、1学期は、さまざまな教育活動に対し、温かいご支援とご協力をいただき、誠にありがとうございました。37日間の長い夏休み、何よりも大切にしてほしいことは「命を守る」ことです。子どもたちが安全・安心な生活ができますよう、見守りをよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

豊かで安心して暮らせる未来のために ~租税教室~

16日(火)、南九州税理士会八代支部からH講師をお招きして、租税教室を実施しました。租税教室とは、次代を担う児童・生徒が、民主主義の根幹である租税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、さらには納税者として社会や国の在り方を主体的に考えるという自覚を育てることを目的としています。【出典:国税庁HP】

日本には、およそ50種類の税金があることや学校を造るのに13億円かかること、必要なお金に対して税収が足りないため国債を発行していること、憲法で納税の義務が規定されていること等々、社会を維持し発展させていくために税金があることをわかりやすく説明していただきました。途中、クイズを織り交ぜたり、レプリカの1億円体験をさせていただいたりと、子どもたちも楽しく税について学ぶことができました。

豊かで安心して暮らせる未来のためには、私たちの税金が必要です。興味がある人は、公平な租税負担と給付の関係について、ぜひ調べてみてください。H様、ありがとうございました。 m(_ _)m

物語の世界にひたる体験がこころを育てる ~読み聞かせ~

家庭、地域、学校等において子どもが読書に親しむ機会を設ける一環として、11日(木)、朝自習の時間に「読み聞かせ」を実施しました。お越しいただいたのは、読み聞かせの会のH様、K様、H様。物語のイメージが膨らむよう、静かに語りかけてくださいました。

平成16年(2004年)に策定された「第一次肥後っ子いきいき読書プラン」では、読書の意義として次のように述べています。

| 子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことができないものです。とりわけ、これからの社会は「人々が、生涯いつでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される」ような生涯学習社会です。このような社会のなかで、読書は、自分で課題を見つけ、自ら学び、考え、行動する力や豊かな人間性等の「生きる力」の基礎を育む重要な手段といえます。【引用:「肥後っ子いきいき読書プラン」熊本県教育委員会】 |

物語の中で、いろいろな世界を体験することにより、想像力が身につきます。特に、登場人物のうれしさや悲しさ、痛みなど、さまざまな気持ちにふれることで、他人の感情や思いを知ることができます。今回も、素晴らしい体験をさせていただきました。H様、K様、H様、ありがとうございました。 m(_ _)m

中学生が教えてくれて、よくわかりました! ~小中合同寺子屋~

10日(水)、東陽小学校で小中合同のtoyo寺子屋(全員学習会)を行いました。これも小中連携・一貫教育の取組の1つであり、今年3月にスタートしました。目的は、以下の通りです。

|

【中学生】 |

なかには兄妹、姉弟で学び合う場面も見られる等、楽しそうに学習を行っていました。学習会の最後には、小学生から「中学生が教えてくれて、よくわかりました!」とのお礼の言葉があり、中学生も嬉しそうでした。(ただ、中学生のお返しの言葉は「小学校の問題が意外に難しくて・・・。勉強しておきます。」でした・・・。(^^;))

“校種の枠を超えて、東陽っ子の「育ち」と「学び」の適時性と連続性を重視した指導の展開へ”

11年前に掲げられた理念です。東陽小学校の先生方とともに、9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなげてまいります。

進路選択や将来の生き方について考える ~高校説明会~

8日(月)・9日(火)、10の上級学校をお招きして校内高等学校等説明会を開催しました。3年生のみならず、2年生も一緒に説明会に参加し、各高校の特色ある学校生活について説明を聞きました。

この会は、「各学校の様々な情報を視聴することを通して、各学校の特色を理解し、生徒それぞれがこれからの自分の進路選択や将来の生き方について考える機会とする」ことを目的としているものです。

説明会では、各学校のカリキュラムや部活動、独自の取組や卒業後の進路等、盛りだくさんの内容を短い時間内で簡潔に説明していただきました。一部の説明では、本校の卒業生がオンラインで直接学校生活について説明してくれるなど、各学校、工夫を凝らした説明をしていただきました。子どもたちは興味をもって、真剣に話を聞いていました。

説明会が終わった後、友達と進路を話題に話し合う姿が見られていました。いよいよ「進路選択」、そして「進路実現」に向けた動きが本格化してきます。夏休み始めには各学校の体験入学も予定されています。これからの時代に適した力を「どこで」身につけるか、自分の夢や希望に添った主体的な「進路選択」ができるよう、しっかりと考えてほしいと思います。

説明していただいた各高校の先生方、卒業生の皆さん、ありがとうございました。

とても楽しい時間でした!! ~市PTA役員親睦スポーツ大会~

7日(日)、東陽スポーツセンターで「八代市PTA役員親睦スポーツ大会」が開催されました。競技は「ふらばーるバレー」、変形ボールをワンバウンドしてからレシーブするため、ボールの飛ぶ方向に意外性があり、とても面白い競技です。

予選リーグでは、高田小・五中合同チームに6-11、日奈久小Aチームに18-10の1勝1敗で、惜しくも決勝トーナメント進出を逃しました。フレンドリーマッチでは、東陽小学校と対戦!不規則にバウンドするボールを両チームとも必死に追いかけ、好プレー、珍プレーが続出!!親睦を深めることができました。

とても楽しい時間でした。参加された皆さま、お疲れ様でした。 (^^)/

「教師修養」第2弾 ~相手の立場に立った思いやりや行動について考えよう~

5日(金)、熊本県立教育センターからY指導主事、八代管内から道徳推進教師の先生方をお招きして、1年生道徳科の研究授業を行いました。授業者は本校2年目のY教諭です。

本時の主題名は、“相手の立場に立った思いやり”。混雑したバスの中で、泣き出した赤ちゃんをめぐって、若い母親、運転手、乗客たちの話を通して、思いやりの心情を育てることがねらいです。

導入では、定着確認として前時で学習した「金色の稲穂」の振り返りや事前アンケートの結果から、自分を支えてくれた人、思いやりのある行動とは?等、クラス全体で共有します。

次に、『バスと赤ちゃん』を読み、「思いやりを感じたのは、誰のどういう行動か?」を考え、発言していきます。

母親、運転手、乗客の思いやりの連鎖に気づいたところで、中心発問。「お母さんの気持ちが変化したのはどうしてだと思いますか?」①赤ちゃんが泣き出して、途中でバスを降りようとしたとき、②運転手が車内アナウンスをしたとき、③乗客全員が拍手をしたとき、の3つの場面における母親の気持ちを考えます。

実感を伴って理解させるために、母親の心情を台詞にし、ロールプレイング(役割演技)を行いました。「ごめんなさい」→「優しい思いやりで私は救われました。本当にありがとうございました」→「迷惑をかけているのは私なのに、拍手してくださったのはなぜですか」等々、相手の立場に立ったさりげない思いやりの心について表現していました。

終末では、自分自身を見つめ、今後の生き方について考えをまとめていきました。事故の際に運転手の方を救助した経験や自身が迷子になった実際の経験をもとに、どのような行動をとっていきたいかが書かれていました。

自らを振り返り、人間としての生き方について考えが深まるよう、Y先生の明確な意図が随所に見られる授業でした。

授業研究会では、

・学級の雰囲気がよく、学ぼうとする姿勢が素晴らしいです

・事前アンケートや前時の振り返りが新鮮でよかった

・自分の思いをしっかり発言できていた

・ロールプレイングでは、他の班の人のを見てもらいたかった

・ロールプレイング後の感想の時間がもう少しとれていればよかった

等のよかった点や改善点が出されました。

Y指導主事からは、授業や授業研究会での気づきとして、

○事前アンケートの反応がとてもよい。日頃のつながりがあるからこそである。

○台詞という形で一人一人の思いを乗せる方法に感心した。

○お母さんの気持ちを敢えて3回聞いた所に、指導の明確な意図を感じた。

▲他の班のロールプレイングや他の人の考え出し合って比べなかったところは、多様な感じ方や考え方という点では弱かった。

▲「道徳の足跡コーナー」があるので、もっと活用してほしい。(視点で色を変えたシールを貼ると、前時の振り返りがスムーズにいくのではないか)

▲赤ちゃんの声を実際に聞かせたのはよかったが、ぎゅうぎゅう詰めのバスの経験はあったのだろうか?

等、多くの指導助言をいただきました。

また、「一番の宝物はY先生の笑顔です。道徳が苦手とおっしゃったけど、楽しんで思い入れをもって授業されているのがよくわかりました。」「八代の研究会の雰囲気は素敵だなあと思います」と、これからも頑張っていこうと思わせてくださる言葉もくださいました。Y指導主事、県内各地を飛び回り、非常にお忙しい日々をお過ごしの中、本校へのご指導・ご助言ありがとうございました。 m(_ _)m

君はなぜ働くのか Part2 ~職場体験学習~

2日(火)・3日(水)、2年生が職場体験学習を行いました。子どもたちが直接働く人と接することにより、また、実際に使われている知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、望ましい勤労観、職業観を育むことが目的です。

子どもたちは、自分の適性や興味・関心をもとに選択した事業所で、実際に仕事を経験し、働くことの厳しさや喜びなどを身をもって体験していました。

実業家で全国で多くの講演、セミナーを実施されている永松茂久氏は、著書「君はなぜ働くのか」の中で、「仕事をするうえで、夢よりも大切なのは『なぜ』である。目の前の仕事をとことん突き詰めることで好きになることができ、仕事の意味が見つかる。」と述べています。社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくために、働かれている方々の思いや、実際に働くことで気付いたことから、「私はなぜ働くのか」を考えてほしいと思います。

受け入れていただいた事業所の皆様方、子どもたちは素晴らしい体験をすることができました。大変お世話になりました。 m(_ _)m

追伸:「日本一の石段」と呼ばれている美里町の 3,333 段に、2年前、77 歳で 7777 往復されたK様が偶然、食事をされていました。石段登りや、SLに関する楽しいお話しを聞かせていただきました。ありがとうございました。

「いくつになっても人って成長できるじゃん」 ~3年生第1回進路対策テスト~

今週、月曜日と火曜日に第1回進路対策テストを行いました。23日(火)から予定している三者面談で、進路選択の際の参考となる大事なテストです。

国語、数学、英語の3教科を受けた初日の感想には、

「理科は簡単だったけど、英語と国語が難しかったです」

「英語と理科は、5問くらい間違えた気がします」

「1問に時間をかけすぎたので、わからなかったら飛ばそうと思いました」

「1・2年生の問題は、結構難しかったので勉強します」

とあり、手応えや夏休みに向けての課題を感じていました。

パリオリンピック出場を決めたバレーボール女子日本代表キャプテンの古賀紗理那選手は、TV番組の対談で、「今もなお自分の中で成長を感じ続けている?」との問いに、「はい。ことし28歳ですけど、“いくつになっても人って成長できるじゃん”、むしろ、“20代前半のときよりも成長速度上がってるじゃん”と。自分自身にいちばんワクワクして試合ができている。」と答えています。

“昨日よりも今日、今日よりも明日”と成長し続けることが大事です。3年生の皆さん、応援しています!! (^^)/

石工の文化に学ぶ ~「東陽学」スタート!~

総合的な学習の時間を、今年度から「東陽学」として大幅にリニューアルしました。①伝統文化、②生き方、③石工の文化、④町づくりの4つの単元から構成し、東陽町に関する学習を深めることで「地域とともにある学校づくり」、「地域に貢献する人材の育成」を目指します。その一環として、先週27日(木)から『石工の文化に学ぶ』単元を始めました。目的は、

| 東陽の歴史や地域の魅力に着目し、石工の活躍を中心に学習したことをボランティアガイドの取組に生かす |

ことです。

今年度のボランティアガイドは総勢30名、新規加入の1・2年生は12名です。ボランティアガイドデビューに向け、資料の作成、ガイドの練習を行いました。さまざまな場面で、2・3年生が経験を踏まえて優しくアドバイスしてくれました・・・。 (^_^)

「改めて東陽町はすごい町なんだと思った。もっと賑やかな町にしていきたい。」 卒業生が、しょうが祭でのガイドを終えた後に述べた感想です。後輩たちが先輩の思いを受け継ぎ、ふるさとへの愛着や誇りを抱いてほしいと願っています。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一

※写真は、左からチャンドラポメロ、ゆうばれ、晩白柚です。

※写真は、左からチャンドラポメロ、ゆうばれ、晩白柚です。

目を閉じて想像してください。

目を閉じて想像してください。