学校生活の様子

0125 今日の東学園!!

週初めからの積雪による影響を心配しましたが、いかがだったでしょうか。今日は朝から一面の銀世界、登校の心配もありましたが、子どもたちは安全に登校できましたし、真冬日の中、外で元気に雪遊びをしていました。

火曜日には、公立の前期選抜が終了しました。登校の際、受検した9年生は安心した様子でした。無事に終了できたことをうれしく思います。今週は、まだまだ厳しい寒さが続きます。早めの準備&対策をお願いいたします。

銀世界

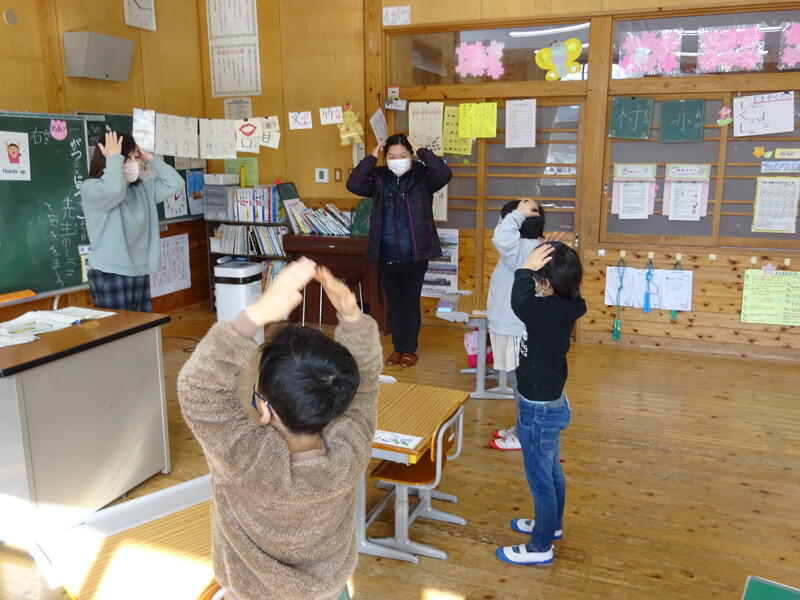

1年生は、元気に外国語活動を行いました。竹原先生にも来校いただき、体を動かしながら楽しく学習をしました。

0123 今日の東学園!!

昨日からの積雪で、学園周辺は銀世界の朝を迎えました。今週は、厳しい寒さや雪が心配です。また、明日は、公立前期選抜の試験があります。送迎等も大変ですが、早めの準備をお願いします。

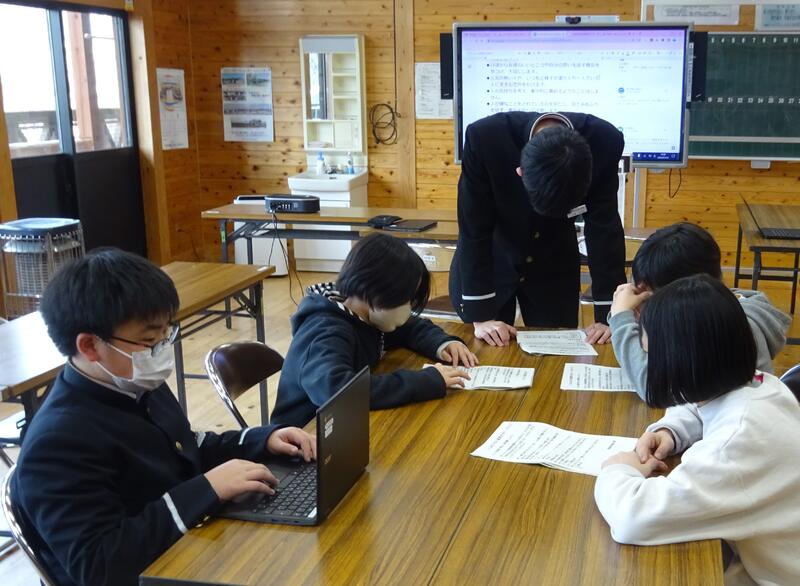

学校視察

今日は、神奈川県葉山町から4名の方に来校いただきました。義務教育学校や高森ふるさと学について説明を行い、授業の様子等も参観していただきました。来校していただいた方々から温かい言葉をいただきました。

0119 東学園!!

来週の火曜日には公立前期選抜があります。その日は、非常に気温も低く雪の可能性もあり、年末の寒波のような状態になったらと心配をしています。家庭の方でも天気予報をしっかり確認し、準備をお願いします。

朝から元気にランニングをしています。まだまだ寒さが続きますが、寒さに負けず頑張ろう!!

0117 今日の東学園!!

今日から9年生の受検が本格的にスタートします。本日は1名が入試です。生徒にとって大切な1日となります。

来週は、公立の前期選抜が予定されています。受検する9年生は、面接の練習などもしっかりと取り組んでいます。

寒い中ですが、朝ラン(朝のランニング)を開始しました。寒さに負けず、頑張ろう!!

0112 自創会総会

2学期後半がスタートして3日目です。子どもたちは、元気に学校生活を送っています。

今日は、12月に行った自創会総会の続きをリモート(5グループ)で行いました。内容は、いじめ0宣言文についてでした。9年生の議長が、各グループから出された意見を集約しながら進め、新執行部を中心に後日提案することに決まりました。新執行部もいよいよ活動開始です。

0110 今日の東学園!!

冬休み中はいかがでしたでしょうか。いよいよ本日から学校が始まりました。しかし、年末年始でこれまで以上に新型コロナウイルス感染者等が増加しているのも事実です。今後も感染防止対策を図りながら学教育活動を進めていきますので、ご理解及びご協力をお願いいたします。

なお、23年が皆様にとって素晴らしい年であることを祈念しております。今年もホームページを更新していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

新年の始まり、大掃除やブロック別集会を行いました。Lブロック集会では、年末年始のそれぞれの過ごし方や今年の抱負についてみんなに伝えていきました。

20230105

令和4年は多くの御支援に感謝しております。令和5年も引き続きよろしくお願いします。

今年もホームページで最新の情報や学校の様子をお伝えしていきます。

1月10日(火) 2学期後半のスタート(午前中授業、給食ありです)

1223 2学期前半終了!!

10月中旬に始まった2学期の前半が終わりました。積雪が心配でしたが、子どもたちは無事に登校することができました。3時間目には、表彰やブロックごとの集会を行いました。24日からは冬休みです。元気に過ごしてほしいと思います。

表彰の様子です。リモートで行いました。

Mブロック集会の様子です。各学年の代表者の発表と発表に対する返しがありました。

通潤橋見学

今週月曜日に、4年生が円形分水や通潤橋を見学しました。ガイドの下田さんに円形分水や通潤橋の大きさや役割、布田保之助さんの思い等について詳しく説明していただきました。雪の中でしたが、子どもたちは意欲的に学習しました。

1219 銀世界

今日の東学園は、一面の銀世界でした。子どもたちは、雪の中でも雪合戦をしたり、そり滑りをしたりと雪を楽しみました。

18日(日)にPTA役員さんを中心にイルミネーションの飾り付けしていただきました。暗くなると、とてもきれいです。ありがとうございました。イルミネーションは、1月中旬まで設置されます。