学校生活

学習の秋、芸術の秋 ~チャレンジタイム、学力向上充実週間&文化祭~

八代中体連駅伝競走大会が終わり、学習の秋、芸術の秋に向けての活動が本格化してきました。

朝自習では、第2弾「チャレンジタイム」が先週からスタート!今回は社会科です。授業で学んだ重要語句30個を、朝自習と家庭学習の時間を活用して覚えていきます。ノートに何度も書いたり、解答を隠して何度も見直したりと、各自工夫して取り組んでいました。明日は、その成果を試すチャレンジテスト。満点賞を目指して頑張りましょう!! (^^)/

また、6校時には「学力向上充実週間」として、国語の全国および県学力・学習状況調査の過去問題に挑戦しました。現在の学力定着の状況を確認することで、今後の授業改善および家庭学習の工夫に活かしていきたいと思います。

さらに、放課後からは文化祭に向けての活動もスタートしました。まだまだ、ぎこちない台詞回し・・・。本番に向けて徐々に気持ちを高めていきましょう!

まさに“学習の秋、芸術の秋!!” 充実した取組になるよう、サポートしていきます。

教師修養 第6弾 ~ちょこっと授業参観~

授業改善の一環として、10月は、「ちょこっと授業参観」に取り組んでいます。「ちょこっと授業参観」とは、教員同士が、お互いの教科の授業ををちょこっと参観しあうことで、授業テクニックをちょこっとアップさせ、指導力向上につなげることを目的としています。

11日(火)には、道徳科の授業で実施しました。

授業者は、1年M先生、2年O先生、3年H先生。担任以外の先生で行う乗り入れ授業です。いつもと違う先生に最初は緊張気味だった子どもたちでしたが、授業が進むにつれ、それぞれの道徳的価値について、多面的・多角的に考え、自己の生き方について考えを深めていました。

参観していた私たちも、一緒に生き方を考える素敵な時間になりました。

つないだ心の襷(たすき) ~八代中体連駅伝競走大会~

12日(水)、県営八代運動公園陸上競技場において八代中体連駅伝競走大会が開催されました。

前日の推戴式での決意表明「東陽中代表として一致団結し、最後まであきらめない悔いのない走りをしたい。(女子代表)」、「支えてくださった皆さんに、感謝の思いをもち頑張っていきたい。(男子代表)」の言葉通り、苦しい状況でも前を向き、襷(たすき)をつなぎ、コースを駆け抜けてくれました。

結果は、女子12位、男子14位と目標としていた順位には届かなかったかもしれませんが、最後まで全力を出し切る見事な走りでした。

また、選手だけでなく、走りをサポートしてくれた補助員の姿や他校の生徒にも温かい応援をしてくれた本校生徒の姿に、心の襷(たすき)がつながったことを実感しました。

“スポーツの秋から芸術の秋へ” 今日の学びを11月の文化祭に生かしていきたいと思います。

応援やお弁当の準備等、温かく支援していただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。 m(_ _)m

つなげ!心の襷(たすき)リレー

いよいよ明日、八代中体連駅伝大会が開催されます。

今朝の推戴式では、青山学院大学・陸上競技部監督の原晋氏の言葉「駅伝というのは『心の襷(たすき)リレー』」、「まず思うこと、想像すること。」を紹介し、今年度最後の中体連を思いをもって自分の走りをしてほしい旨の話をしました。

選手紹介の後、女子駅伝メンバーを代表して、Iさんから「自己ベストを更新できるよう頑張ってきました。東陽中代表として一致団結し、最後まであきらめない悔いのない走りをしたい。」、男子駅伝メンバー代表のTさんからは「人数は少ないですが、選ばれた意識をもって練習を頑張ってきました。支えてくださった皆さんに、感謝の思いをもち頑張っていきたい。」と決意表明がありました。

生徒激励の言葉では、Wさんから「一緒に練習をしてきて、代表メンバーの人は気合いが入っているように感じました。練習の成果が出せるよう、頑張ってきてください。」と温かい激励の言葉がありました。

明日は、選手だけでなく、応援生徒や職員も「心の襷(たすき)」をつなげていきたいと思います。悔いのない走りを期待します。“起こせ 東陽の旋風!!” (^^)/

校内写生大会 ~ふるさと東陽の魅力を表現する~

今年の写生大会、「若宮神社」、「石匠館」、「旧重見橋」周辺地域で行う予定でしたが、あいにくの雨のため、校内で実施しました。

実際の風景を見ながら描けないため、あらかじめ撮影しておいた写真や学習者用タブレット端末を活用して下書きや彩色を行っていました。

写生大会の目的は、

| (1)自分たちの身の回りにある風景を見つめ直し、地域の良さや対象の美しさを再発見するとともに、郷土を愛する豊かな心を養う。 (2)屋外で風景を描くことにより、心身を解放し、絵画制作上の能力を高めながら、自己の表現の喜びを味わう。 |

です。

描写やものの見方などの技術の向上だけでなく、東陽町の自然や文化財を描くことで、改めてふるさと東陽の魅力を感じたことだと思います。自分が描きたいふるさとを、精一杯画用紙に表現してください! (^^)/

スポーツの秋・食欲の秋・芸術の秋

「熊本県は、気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りで雨が降る所があるでしょう。」との予報が出されています。最高気温も26℃と、今日は肌寒い一日になりそうです。スッキリしない天気ですが・・・、

グラウンドには、寒さをものともせず、元気に走る駅伝メンバーの姿が見られます。タスキをつけ、本番を想定した練習です!

また、今日の給食は「牛乳、麦ご飯、秋野菜のカレー、海藻サラダ」。カレーには、さつまいもやレンコン、キノコ等、秋が旬の野菜がたくさん入っています。とても美味しくいただきました!

さらに、音楽では全校合唱できれいな歌声を、美術の授業では明日の写生大会に向けて秋の風景を作品に表現していました!

まさに、スポーツの秋・食欲の秋・芸術の秋!!子どもたちは、五感で季節を感じています。 (^o^)

追伸:八代地区科学発明工夫展が、8日(土)、9日(日)桜十字ホールやつしろで開催されます。東陽中1年生の自由研究を始め、各学校の科学研究物、発明工夫品が展示されています。科学に興味がある方は、ぜひご覧ください。

苦手な教科を「わかる」、「もっと楽しくなる」ために ~toyoティーム・ティーチング スタート~

1年生理科の授業。M教頭先生が座って授業を受けています。これは、一体・・・!?

正解は、「toyoティーム・ティーチング」で学習支援を行うためでした。

先月、子どもたちを対象に『 苦手な教科を「わかる」、「もっと楽しくなる」ためには、授業中に先生にどんなサポートをしてほしいですか。』の学習アンケートを行いました。

結果は、以下のようになりました。

| 1年 | 2年 | 3年 | |

| a 先生が質問された内容をわかりやすく説明してほしい。 | 5 | 4 | 10 |

| b 問題を一緒に解いてほしい | 5 | 3 | 4 |

| c 今、何をすればいいのか、教えてほしい | 3 | 2 | 3 |

| d わからないときに質問できるように、近くにいてほしい | 2 | 4 | 0 |

また、先日ご協力いただいた学校評価アンケートでも、保護者の方から「どこがわからないか確認して、わかるように説明してほしい。」との要望をいただきました。

そこで、授業を進める先生と生徒に個別に対応する先生の2人で授業を進める「ティーム・ティーチング」を、今週から特定の教科でスタートしました。個別対応の先生が、質問された内容をわかりやすく説明したり、問題を一緒に解いたりと、個々の子どもたちの状況に応じたきめ細かな支援を行っていきます。

苦手な教科を「わかる」、「もっと楽しくなる」ために、授業改善を進めていきます。ご家庭でも、基礎・基本の確認等、家庭で復習する機会(家庭学習の習慣化)を設けていただくようご協力をお願いします。

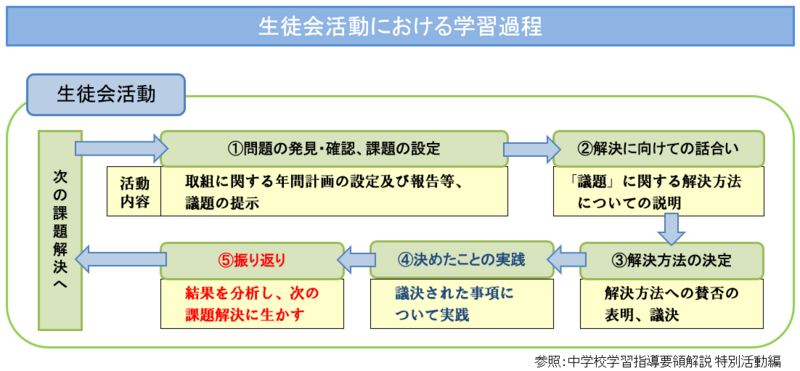

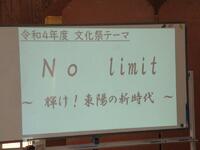

文化祭テーマ発表! ~輝け! 東陽の新時代~

「生活をよりよくするための課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していく」、民主主義を学ぶ機会となる生徒会活動。定期的に行われる生徒集会は、「結果を分析し、次の課題解決に生かす」振り返りの場です。

まず、各専門委員会報告。あいさつレベル5運動や生活実態調査(メディア視聴時間)の成果と課題、中体連駅伝大会に向けての応援旗作成の提案がありました。

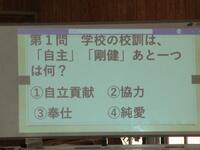

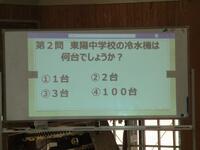

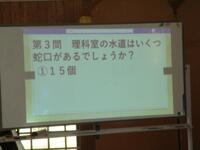

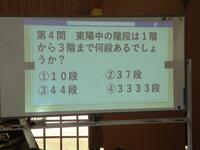

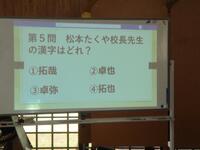

放送委員会の発表では、「東陽中学校 ナニコレ問題!!」として、東陽中に関する問題をクイズ形式で出題してくれました。理科室の蛇口の数や階段の数等、少々マニアックな問題にも子どもたちはよく正解していました。(私の名前の漢字は・・・、残念!)朝から笑顔が広がり、幸せな気持ちになりました。放送委員会の皆さん、ありがとうございました。

続いて、文化祭テーマの発表です。今年度のテーマは、「No limit ~輝け! 東陽の新時代~ 」です。

| 生徒会のスローガン「No limit」では、私たち東陽中生は“自分の限界と超えたい”という強い思いが込められています。サブテーマの“輝け”には、一人一人が主役となり、文化祭という舞台で自分の力を発揮したい思いがあります。“東陽の新時代”には、生まれ変わった東陽中生の姿を保護者の方々や地域の方々に魅せていきたい思いがあります。この思いを心に刻み、全ての人の記憶に残る感動的な文化祭にしていきます。 |

テーマに込められた想いを、副会長のSさんが力強く説明してくれました。

文化祭も、運動会同様、一人一人の頑張りが、学年、学校全体としての大きな力となるような成長の機会にしたいと考えています。

「新時代はこの未来だ 世界中全部 変えてしまえば 変えてしまえば・・・」

11月2日(水)、多くの保護者の皆様のご来校をお待ちしています。 m(_ _)m

「石工の郷 八代」の魅力を伝えるPart2 ~中学生ボランティアガイド発足式~

2日(日)、東陽定住センターにおいて、日本遺産「中学生ボランティアガイド」発足式が行われました。

式には、橋本市議会議員様を始め、東陽駐在所、市教育委員会、市文化振興課から4名の方々に来賓としてご参列をいただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

式では、東陽町町づくり協議会会長あいさつ、来賓紹介の後、N協議会長様より、委嘱状交付とユニフォーム授与を行っていただきました。それを受けて、生徒会長のOさんが「東陽町の魅力をわかりやすく伝えられるよう頑張ります。」との決意表明を行いました。

日奈久上西町出身で、「八代よかとこ大使」を務めているお笑いタレントのゴリけんさんもサプライズ登場し、会場を盛り上げてくれました。(写真撮影やプレガイドにも参加していただきました。)

プレガイドでは、定住センター旧重見橋、若宮神社のひねり灯篭、鍛冶屋下橋、石匠館、橋本勘五郎氏の生家の5カ所を、今まで調べてきたことをもとに一生懸命説明する姿が見られました。ただ、初めてということもあり、緊張で伝えたいことが言えなかったり、参加者の質問に慌てる姿も見られました。

子どもたちからは、「もっと大きな声でガイドしたい。」「安全に案内できるよう、列の先頭と最後に離れて歩きたい。」「歩くときも話ができるよう、名所だけでなく、東陽町の自然や食べ物等についても調べたい。」との反省が出されました。

参加していただいた方々のアンケートには、「一生懸命さが伝わってきて、よかった。」「東陽町の歴史や石工に関する興味が増しました。」の他、「ガイドの前に、挨拶や自己紹介をしてほしい。」「説明が少し短い。地元に来ないとわからない話もしてほしい。」等、多くの感想やご意見をいただきました。

石工の里(東陽)の文化や魅力をもっともっと発信できるように、23日(日)「東陽しょうが祭り」の日のガイドデビューに向け、さらに工夫・改善をしていきたいと思います。保護者の皆様からも、温かい励ましのお言葉をよろしくお願いいたします。

県中体連陸上 ~積極的なレースで感動しました~

県中体連陸上競技大会が、10月1日(土)、えがお健康スタジアムで開催されました。先日の八代中体連で代表に選ばれた3年生のOさんが、予選に臨みました。

レース序盤は5番手の位置をキープし、後半にかけて徐々に順位を上げていきます。最後の直線でラストスパート!4名の選手が壮絶な上位争いを繰り広げました。

結果は・・・ わずか0.1秒差で4位!!決勝進出はなりませんでした。

レース後、「良いポジション(内側に位置取り)が取れなかった・・・。」と悔しさをにじませていましたが、「トラックの格闘技」と言われることもある800mで、自ら勝負にいった積極的なレースで感動しました。悔しさは次の喜びへのバネです。12日(水)に開催される八代中体連駅伝競走大会でも、積極的な走りを期待します。Oさん、よく頑張りました。 (^^)

2学期中間考査 ~現在地を確かめ、今後の学習に生かす~

本日から2学期中間考査が始まりました。

子どもたちの生活ノート(デイリーライフ)には、

「家に帰って、まずお風呂とご飯を済ませた後、5時間勉強しました。バタンキューで寝ました。(1年)」

「今日は、○○さんと一緒に勉強をしました。教え合ったりすることができたのでよかったです。(1年)」

「テスト前日だったので、たくさん勉強しました。主に数学の連立方程式と社会の歴史をしました。(2年)」

「空いている時間を見つけて課題やテスト勉強をすることができました。明日からのテストを頑張りたいです。(3年)」

と書いてあり、前向きに頑張っている様子が伺えました。朝自習も真剣です。

「学んだ知識がどのくらい定着したか?」「学んだ知識が使いこなせるようになったか?」というのが、本来のテストの目的です。自分の現在地が正しく確かめられるよう、最後まで全力で取り組んでください。

toyoスタディタイムで自ら計画・実践してきた成果が発揮できることを期待しています。 Fight!! (^^)/

放送委員会 お昼の番組 生配信Part4

前回の放送から、3ヶ月・・・。久しぶりの番組です!

本日のMCは、放送副委員長と1年生放送委員のRさん。今日がデビュー戦です。

まずは、図書委員会から「F先生に任せてみた!!」のコーナー。

夏休みの課題で提出した「ポップ(読んだ書籍のお勧めポイントを書いたもの)コンテスト」の告知でした。テレビショッピングを模した寸劇を取り入れながらの告知に、子どもたちも職員も笑顔!笑顔! (^_^)

「日替わりメニューのショートコーナー」では、今日は、「Rさんのとなりのお昼ごはん」!

今日の献立、①牛乳、②ミルクパン、③クリームシチュー、④シーザーサラダ、⑤ぶどうゼリーの5品からRさんが一番始めに食べるのは何か?をあてるコーナーでした。Rさんの迫真の演技に、みんなさらに笑顔!笑顔!笑顔!! (^o^)

大変、楽しませてもらいました。子どもたちのアイデアに脱帽です・・・!企画・運営してくれた図書委員会と放送委員会の皆さん、ありがとうございました。

自己の進路や生き方の選択に生かす ~高校説明会~

26日(月)、キャリア教育の一環として、12の上級学校をお招きして高校説明会を開催しました。

| 目的:各校の教育方針やカリキュラム、卒業生の進学実績等、様々な情報を収集するとともに、その中から必要な情報を活用し、自己の進路や行き方の選択に生かす |

子どもたちは、各校の説明を姿勢良く真剣な表情で聞き入っていました。高校によっては、卒業生が熱心に楽しく高校のアピールをしてくれたり、クイズを出題される等、和やかな雰囲気も見られました。

説明に来てくださった先生に感想を聞いてみると、「礼儀正しく、みんな真剣な様子で聞いてくれました。東陽中の卒業生も、高校で頑張っています。ぜひ、うちの高校に来てください。」と好評価をいただきました。

将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していくために、10年後、20年後の自分の姿を思い描いて、3年生には具体的な「進路選択」を、1・2年生には「自分の夢や希望を実現するために、今、何をすべきか(学ぶか)?」を考えてほしいと思います。

説明していただいた各校の先生方、自己の生き方を考える大きなきっかけを与えていただきました。ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸:10月2日(日)に行われる「中学生ボランティアガイド発足式およびプレガイド」に向け、ガイド練習会を昼休みに行いました。

初めてのガイドに緊張していた人もいたようですが、東陽町の魅力ををわかりやすく伝えようと、みんな頑張っていました。 (^o^)

学校評価アンケートのお願い

学校の教育活動を改善・充実させるとともに、信頼され開かれた学校づくりを推進するため、「学校評価アンケート(上期)」を実施します。保護者の方に本校の教育活動を評価していただき、評価結果を今後の学校運営に生かしていきたいと考えています。

本日、お子様を通じて、アンケート用紙を配布しております。ご多用な中に申し訳ありませんが、9月30日(金)までにお子様を通して担任まで提出いただくようお願いいたします。

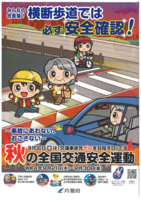

秋の全国交通安全運動 ~事故にあわない、おこさない~

9月21日(水)から30日(金)までの10日間、秋の交通安全運動が実施されています。

この運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年、春と秋の2回実施されています。(引用:熊本県警察HP)

本校生徒の登校状態は・・・

車道左側を一列で走行し、交差点での一時停止・安全確認と、交通ルールを守って登校していました。学校前の宮原五木線(25号線)は、坂道ということもあり、河俣方面から下りてくる車両はスピードを出しています。事故防止のため、出入り口にカーブミラーを先日設置していただきました。(町づくり協議会のN会長様、要望等、大変お世話になりました。)

「事故にあわない、おこさない!!」自転車に乗るときは、交通ルールを守り、安全な走行を心がけましょう。民生児童委員会長様を始め、多くの方の見守り、ありがとうございました。 m(_ _)m

全校集会 ~東陽旋風を文化祭や駅伝中体連でも見せられるように・・・~

大きな被害が出るのではないかと心配されていた台風14号、校地内では強風で枝や葉っぱが飛ばされていましたが、幸い大きな被害はありませんでした。「命を守る行動」へのご家庭でのご指導、ありがとうございました。

今朝の全校集会では、八代中体連陸上競技大会反省と生徒会執行部からの提案がありました。

八代中体連陸上競技大会反省では、共通女子800mで2位に入ったOさんへの表彰を行い、男子キャプテンのSさんから、「みんな朝夕の練習を真剣に頑張り、本番ではタイムを更新した人もたくさんいたと思います。陸上中体連で吹いた東陽旋風を文化祭や駅伝中体連でも見せられるように、普段の生活を意識して頑張りましょう。」とこれまでの振り返りと次の目標に向けて決意を述べてくれました。

生徒会執行部からは、無言掃除についての改善案が提案されました。

| 1学期の反省 私語をしたり、場所によって時間が余っている状況が見られる。 掃除に対する意識が低い。 |

| 2学期からの提案 主体性、協調性、感性を育てるために、「縦割り班」での掃除を行う。 |

生活をよりよくするための課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していく・・・。

学校という社会の一員として、主体性をもって生徒会活動に取り組んでいることを嬉しく思います。

台風一過の秋晴れで、外は青空が広がっています。子どもたちは、中体連駅伝大会に向け、今日から練習を始めました。先日の中体連陸上大会の勢いで、駅伝大会でも”東陽中旋風”を巻き起こしてください!! (^^)/

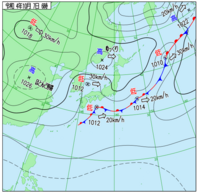

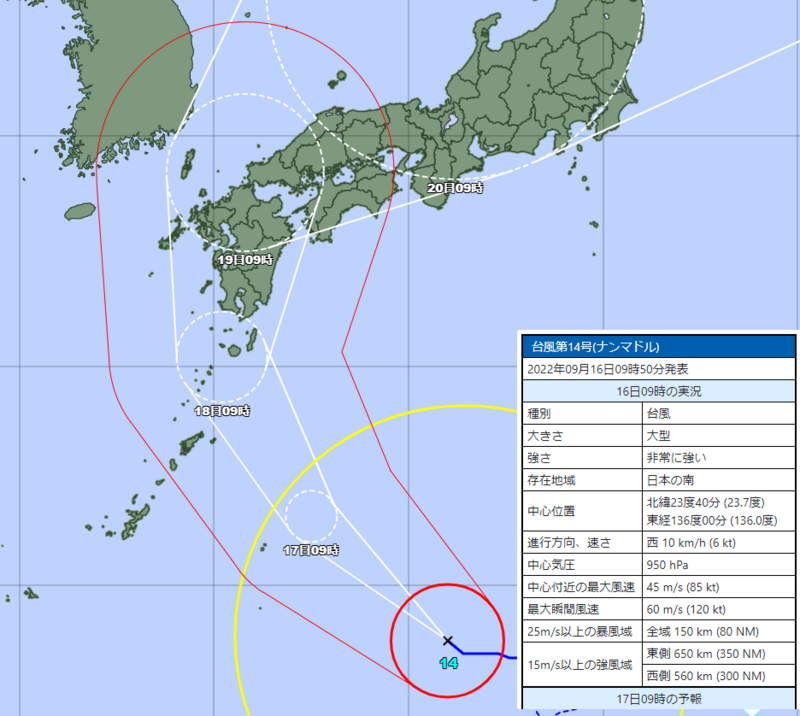

台風14号接近 今後の気象情報にご注意ください

ニュース等で報道されていますが、大型で非常に強い台風14号が午前9時現在、日本の南海上を1時間におよそ10キロの速さで西へ進んでおり、明後日18日(日)から19日(月)に九州に接近・上陸するおそれがあります。

【引用:気象庁台風経路図】

20日(火)は、現在のところ、「通常通りの登校」ですが、状況に変化が生じた場合は、安心・安全メールおよびデジタル回覧板でお知らせいたします。情報配信にご注意ください。

また、台風通過に伴い、九州の広い範囲で大雨が降り、土砂災害や河川の増水・氾濫などが起こるおそれがあります。命を守る行動をとるよう、ご家庭でもご指導ください。

保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

東陽中生 躍動!! ~最後の八代中体連秋季陸上競技大会~

15日(木)、県営八代運動公園陸上競技場において八代中体連陸上競技大会が開催されました。13日(火)の選手推戴式では、男女キャプテンが「本番では、練習したことのすべてを出し切り、東陽中の代表として頑張りたいです。(男子)」、「自己ベストを更新できるよう、最後まであきらめずに頑張ります。(女子)」と決意表明を述べてくれましたが、その言葉通り、東陽中の代表として、全力で走り、砲丸を投げ、バトンを繋いでいました。

いろいろな種目で、これまでの自分の記録を上回るよう果敢に挑戦している姿に、大きな感動を覚えました。また、競技以外でも、仲間を懸命に応援する姿や補助員として競技をサポートする姿に、改めて本校生徒の温かさとつながりを感じました。秋開催としては最後となる中体連陸上競技大会で、「清々しい」姿を見せてくれました。保護者の皆様には、応援やお弁当の準備、送迎等、大変お世話になりました。ありがとうございました。 m(_ _)m

追伸 代表女子800mで3年生のOさんが、レース序盤から果敢な走りで2位に入り、10月1日(土)えがお健康スタジアムにて開催される県中体連陸上競技大会に出場します。八代代表として、さらなる活躍を期待しています。 (^^)/

全校生徒の心を一つにして、全校合唱を成功させよう!

14日(木)の6時間目は、全校音楽の時間となり、文化際に向けての合唱練習を行いました。

授業の始めには、音楽担当のO先生から、どのようなことを意識するとよい合唱になるのかのお話がありました。「笑顔で歌う」「口を大きく開ける」「お腹から声を出す」など、子供たちが事前に出した意見をまとめながら、丁寧に説明されました。

説明のあと、発声練習を行い、合唱練習に入りました。初めての全学年での練習。しかも音楽室よりも広い体育館での練習。最初はなかなか声が出ず、音程もとれない状況でした。しかし、パート別の練習も組み合わせ繰り返していくと、徐々に歌声もよくなってきました。

最後は、個別に分かれ、タブレットPCを使い、お手本の動画を見ながら、音程や歌い方のポイントを確認しました。

今日は気温も高く、体育館の中も蒸し暑い状態でしたが、みんなよく頑張りました。これからも文化祭に向けて練習を重ね、最高の合唱をつくりあげましょう!

なぜ働くのか?Part2 ~職場体験学習~

2日間の職場体験を終えての子どもたちの感想です。

「あいさつと返事の大切さを学びました。」

「働くことの大切さと、頑張れば頑張るほど仕事のやりがいを感じることができました。」

「お客さんからしょうがについて訪ねられたとき、回答ができませんでした。町の特産物なので、きちんと知識を持っていないとダメだと思いました。」

また、受け入れてくださった事業所の方からは、

「東陽中の子を受け入れるのは初めてでした。しっかりとした態度で体験学習をしてくれたので、また来年も受け入れたいと思わせてくれました。」

「○○さんの良いところがたくさん見られました。おとなしい印象でしたが、積極的なところ、気が利くところ等、どんな仕事でもできると思います。」

等々、多くのお褒めの言葉をいただきました。

また、「若い人に地元の加工を知ってもらういい機会になりました。今後、高齢化で問題は山積みですが、まだまだ頑張らねばと励みにもなりました。」との感想をいただきました。子どもたちの頑張る姿が地域や職場を元気づける「社会貢献」につながったことを、大変嬉しく思います。

改めて、受け入れていただいた事業所の皆様方、大変お世話になりました。ありがとうございました。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一