学校生活

確かな学力の育成に向けて ~全国および八代市学力・学習状況調査~

本日、全国の中学3年生・小学6年生を対象に「全国学力・学習状況調査」が実施されました。(中学1・2年生は、八代市学力・学習状況調査として実施)この調査の目的は、子どもたちの学力や学習状況について把握・分析することにより、課題克服に向けた授業改善や学習習慣・生活習慣の見直しを図ることです。

昨年12月に実施しました「熊本県および八代市学力・学習状況調査」の結果から、本校生徒の学力は、3年生はおおむね良好である一方、2年生は、特に数学、英語に課題があることがわかりました。克服に向け、①子どもたちが主体的な学び手となる授業改善、②家庭と連携した学習習慣の形成(家庭学習の充実)に2学期から継続して取り組んできました。朝自習では、黙々と自主学習や復習に取り組む姿が見られました。

調査終了後には、「英語が難しかった~!」「社会は割とできました!」等々、いろいろな感想が聞かれました。

明日は、残り2教科の調査が実施されます。「学んだ知識がどのくらい定着したか?」「学んだ知識が使いこなせるようになったか?」一人一人の学力や学習状況の実態を具体的に把握するための調査です。自分の現在地が正しく確かめられるよう、最後まで全力で取り組んでください。 Fight!! (^^)/

挑め ~絆を深める最高のスタートダッシュ~

17日(月)の2時間目は全学年での合同体育でした。ここで、今年の運動会の団分けが発表され、運動会に向けての活動がスタートしました。さっそく両団に分かれて団ダンスの練習が始まりました。3年生が音楽に合わせて見本を見せたあと、1、2年生に振り付けを教えてくれました。積極的に、丁寧に教える3年生の姿を見て、今年の運動会もすばらしい大会になるのだろうと感じました。放課後も赤団が武道場、白団が体育館で練習を行いました。

また、マスコットの係は、学習ルームで色塗りを始めました。こちらもどのような作品に仕上がるか楽しみです。「挑め ~絆を深める最高のスタートダッシュ~ 」いいスタートが切れた初日の活動となりました。

新メンバーを迎え、委員会活動もスタートです! ~専門委員会~

14日(金)、第1回専門委員会を開きました。新1年生を迎え、委員長から「各委員会の目的、年間活動内容」の説明が行われた後、早速、消毒液の補充やプランターの移動、5月20日(土)開催の小中合同運動会に向けての活動等に取り組んでくれました。(体育委員会は、13日に実施済)

生徒会活動の目的の1つは、

| 学校全体の生活をよりよくするための課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図ったり、意思決定したり、人間関係をよりよく形成したりすることができるようにする |

ことです。

自主的、実践的に取り組むためには、今の自分に何ができるか?を考えることがポイントです!“自分たちの学校は自分たちで創る!”よい社会人になるための第一歩として、積極的に活動に取り組みましょう!

「自律貢献」するために、今年1年、何を頑張りますか? ~部活動&ボランティアガイド紹介~

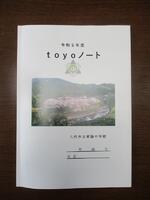

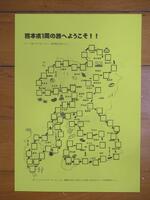

12日(水)放課後、部活動およびボランティアガイドの紹介を行いました。まずは、教務のS先生から「toyoスタディタイム」の取組についての説明がありました。本校の課題である学習習慣の形成に向けて、終学活を活用した取組を、今年度も継続して進めていきます。意欲を高めるために用意された「熊本県1周の旅へようこそ!!」カード。1ページ毎に1マス塗りつぶしていくと、熊本県が1周できるようになっています。昨年度は、くまモンでした。S先生のアイデアに脱帽です・・・。

続いて、部活動紹介。バドミントン部からは「1分間チーム対抗シャトル当て」、男子バレーボール部からは「レシーブやサーブ、アタック」と日頃の練習の成果を伺わせるパフォーマンスを見せてくれました。

最後に、昨年10月に発足した「日本遺産中学生ボランティアガイド」の紹介がありました。

新入生の皆さん、東陽中には、学習や部活動、ボランティア活動等、皆さんの力を伸ばす活動がたくさん用意されています。自律し貢献するために、今年1年、何を頑張りますか?皆さんの積極的な参加を期待しています! (^^)/

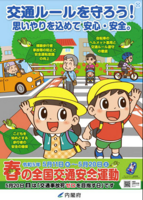

思いやりを込めて安心・安全 ~登校指導~

例年、4月に行われている春の全国交通安全運動が、今年度は、5月11日(木)~5月20日(土)に実施されます。運動の重点として、(1) こどもを始めとする歩行者の安全の確保、(2) 横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上、(3) 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底の3点が挙げられています。

新入生の自転車での登校が昨日から始まったこともあり、本校では、今週11日(火)~13日(木)の3日間、登校指導を行いました。

熊本県警察本部発表の「自転車人身事故の状況と特徴(令和4年中)」によると、事故類型別では出会い頭の事故(47.7%)が、道路形状別では交差点(69.9%)が、原因別では安全不確認(26.0%)が最も多くなっています。ヘルメットの着用や交差点での一時停止・安全確認等、「自転車安全利用五則」を遵守した通学ができており、安心しました。

昼休みには、自転車点検を行い、整備された自転車に通学許可のステッカーを発行しました。

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに、歩行者や他の車への思いやりを込めて交通マナーを実践するなど安全運転に心掛けましょう。

ベクトルを合わせる・・・ ~全校学活~

1校時に全校学活を行いました。全校学活は、「全校生徒・全職員で年間の方向性を確かめ合い、これから力を合わせて行動していくこと」を確認する機会としています。

校長講話では、「大谷翔平選手の人生の目標シートを例に挙げ、目標を明確に持つことがなりたい自分になる第一歩。ぜひ、目標を設定してください。」という話をしました。

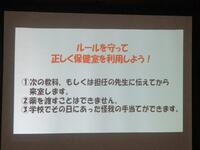

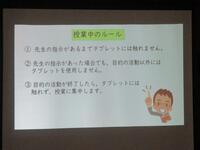

その他、生徒指導関係では、①集会時の入退場の仕方や、②授業時のあいさつ(先言号令)等の礼法指導、③身につけてほしい行動規範について、保健教育関係では、①保健室の使い方や、②健康観察のやり方、③ケガの手当についての基礎指導について、情報教育関係では、①タブレット端末の使用方法や、②マナーについて、確認していきました。

| 社会には、集団や場にきまりやルール、常識や社会通念など、人との生活を円滑にしていくため の規範となるものがあります。まず、保育園や学校で、家庭とは違った生活のしかたやきまりがあることに気づき、自分の思い通りにならない葛藤やつまずきの中で、我慢したり折り合いを付けたりする体験をします。その体験の積み重ねを通して、約束事の大切さを知ったり、自分の気持ちを調整したりして規範意識が培われていきます。これも、よりよい社会人になるための学習です。 |

「努力は足し算 協力はかけ算」という言葉があります。38 名の全校生徒と16名の先生方で、しっかりとベクトルを合わせ、協力しながら成長していけるよう頑張ります! (^^)/

小学校で学んだ「すすんで たくましく やさしく」の言葉を思い出し、新しいことにも積極的に挑戦していこうと思います! ~令和5年度入学式~

11日(火)、暖かな春の日差しの中、第55回入学式を挙行しました。

新入生氏名報告では、担任の氏名点呼に「ハイッ!!」と大きな明るい声で返事し立ち上がる姿は、とても凜々しく希望に満ち溢れていました。校長式辞では、今年度の学校教育目標スローガンを、「自律貢献」としたことを願いを込めて伝えました。

在校生歓迎の言葉では、「私たちも、2年前に入学したときは不安でした。わからないこと、困ったことがあれば、いつでも私たちに相談してください。(在校生代表:Uさん)」、新入生誓いの言葉では、「中学校への入学は、不安もありますが、小学校で学んだ『すすんで たくましく やさしく」の言葉を思い出し、新しいことにも積極的に挑戦していこうと思います。(新入生代表:Tさん)」と、共に新しい東陽中学校を創っていきたいという決意が述べられており、未来に期待を抱かせるものでした。

式典後、最初の学活を行いましたが、M先生の問いかけに元気に応じる等、少し緊張もほぐれ和やかな雰囲気でした・・・。 (^^)/ これから始まる中学校生活で、共に多くのことを学び、共に成長していけるよう、全力でサポートしていきたいと思います。

保護者の皆様、本日はご臨席誠にありがとうございました。H様、我が子の健やかな成長を願う、愛情に溢れたご挨拶、感動しました。ありがとうございました。 m(_ _)m

どうかよろしくお願いします。 ~令和5年度就任式・始業式~

暖かな春の陽射しが降り注ぐ穏やかな季節となりました。本日、令和5年度がスタートしました。(桜の写真は、先月27日のものです。)最初に就任式を行い、3名の先生方をお迎えしました。

「久しぶりの転勤で緊張しています。みんなと一緒に勉強できることを楽しみにしています。」

「皆さんのいいところをたくさん見つけて伝えていきたいです。また、英語の授業を楽しくしていきたいです。」

「皆さんと共に頑張っていきたいです。授業だけでなく、休み時間等にも、どんどん話しかけてください。」

等々、生徒と共に頑張っていきたいという思いの込もった挨拶がありました。詳細は、本日配布しました文書をご覧ください。

始業式では、校長講話で、今年度の学校教育目標スローガンを『自律貢献』としたことを話しました。

| 今年度の「自律」には、自分の意志をしっかりと持って、自ら定めたルールに従って行動してほしいという願いと、多様な考えを持つ人々と協働していくために、考えや意見が違う相手に対する言い方や行動の仕方を工夫する、自己コントロール力を身につけてほしいという思いを込めています。13名の新入生を合わせた38名の皆さんと16名の先生方で、さらに新しい東陽中を創っていきましょう。 |

生徒発表では、

「2年生では、提出物をしっかり出す、学校生活での礼儀をしっかりすることを頑張りたいです。そして、後輩から尊敬される先輩になりたいです。(2年生代表Mさん)」

「3年生では、先を見通して行動すること、勉強を毎日の生活に取り入れることに頑張ります。3年生は人数が少なく、一人一人の仕事が多いので、全員で協力して頑張っていきたいです。(3年生代表Kさん)」

「執行部として、一つ一つの活動を意味のあるものにしていきたいです。一人に任せるのではなく、皆で協力して、全員が自主的に行動していきましょう。(生徒会執行部代表Mさん)」

と、なりたい自分を明確にイメージした力強い抱負を述べてくれました。

学活(学級開き)のようすです。担任の自己紹介を兼ねたクイズで盛り上がる等、新しい風が流れていました・・・。 (^^)

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、「5類」に移行する今年度は、換気や手洗い等、基本的な感染対策を行いながら、これまで以上に充実した教育活動を行っていきたいと考えています。『自律貢献』のスローガンのもと、全職員一丸となって、子どもたちの夢を育む教育活動を行ってまいります。保護者の皆様、地域の皆様、令和5年度もよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

先生方のことは一生忘れません・・・ ~令和4年度退任式~

昨日、退任式が行われ、3名の職員が東陽中を旅立つこととなりました。

退任の挨拶では、

「中学校のときに、もうちょっと頑張っていれば変わっていたのではないかと感じています。なりたい自分になるために、遅すぎるということはことはありません。今という時間を大事にしてください。」、

「伝えることを大切にしてください。伝えることで、仲間や助けてくれる人、わかってくれる人が増えていきます。私も新天地で不安だらけですが、みんなが頑張っていると思うので、私も頑張ります。」、

「卒業生の新しい制服姿が見られないのが残念ですが、これからも17人でつながっていってほしいと願っています。これから素晴らしい花を咲かせてください。最後が東陽中で本当によかったです。」

等、温かいメッセージや感謝の思いを口にしていました。

2年生のUさんからは、

「寂しさが込み上げてきます。先生方のことは一生忘れません。健康に気をつけて頑張ってください。」

と、生徒代表お別れの言葉を述べてくれました。

「あなたたちが大好きです!」3名の先生方が、何度も何度も口にされた言葉です。これまで、多くの愛情を子どもたちに注いでくださいました。先生方が影になり、日向になり、サポートしてくれたおかげで、自立し貢献する子どもたちが育っています。本当に、お世話になりました。今後の先生方のご健康とご多幸をお祈りしています。 m(_ _)m

次は、1年後の自分に向けてのスタートです! ~令和4年度修了式~

本日、令和4年度の各学年の全課程を修了します。子どもたちは、この1年間本当によく学び、自己を鍛え、目標に向け努力し続けました。そして、大きく成長しました。1年の節目として、3校時に修了式を行いました

まずは、表彰です。第18回八代亜紀絵画コンクール入選、第16回「いじめ防止標語コンテスト」中学生の部 全国賞、ハッピーブック(多読者)表彰。今学期は、文化系での活躍が目立ちました! (^o^)

続いて、修了式。修了証授与では、2年生Sさん、1年生Yさんが学年を代表して修了証を受け取りました。

校長の話では、修了式の意味をもとに、特にこの1年で成長したと担任が挙げてくれた3名を、クラスの子どもたちに考えてもらいました。

生徒発表では、

「2年生になったら、予習・復習をしてわからない問題はわかる人に聞いていきたいです。新1年生に頼られる2年生になりたいと思います。(1年生Kさん)」

「学習等、やるべきことをして、22時30分には寝るようにしたいです。合同運動会では、自分で考えて積極的に参加していきましょう。(2年生Mさん)」

「生徒会執行部として、3学期は人権集会と3年生を送る会を頑張りました。2年生になったら、3年生をしっかりサポートしていきましょう。最上級生は、2年生での学びを生かし、一歩踏み出してよりよい東陽中をつくっていきましょう。(執行部Tさん)」

等、新年度に向け、とても前向きな決意が聞かれました。

次は、1年後のなりたい自分に向けてのスタートです。目標を明確に持つこと。それを文字にすること。そして実現するまで努力を続けること・・・。なりたい自分をイメージし、一歩ずつ踏み出していきましょう。卒業生からバトンを受け取った新3年生を中心に、みんなで力を合わせ、さらに素晴らしい東陽中を創っていきましょう。4月10日(月)、希望に満ちた子どもたちに合えることを楽しみにしています。

保護者の皆様、これまでの1年間、本校の教育活動に対し、ご理解、ご協力をいただき、ありがとうございました。令和5年度も、“自立し、貢献する生徒の育成”に向け、全職員で導き、サポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 m(_ _)m

人生が夢をつくるんじゃない! 夢が人生をつくるんだ!!

21日(日本時間22日)、アメリカ・フロリダ州マイアミで行われたWBCの決勝戦、日本が3対2でアメリカに勝利し、14年ぶり3回目の優勝を果たしました。準決勝のメキシコ戦での逆転サヨナラ勝ち等、最後まであきらめない全力プレーの数々に熱い声援を送った方も多かったのではないでしょうか?(9回裏、村上選手が打った瞬間、私も両手を挙げて叫んでいました・・・。)

大会MVPに輝いたのは、大谷翔平選手。投手として2勝1セーブ、打者でも打率4割3分5厘、1本塁打、8打点と大活躍でした。実は、大谷選手。花巻東高校3年時に作成した人生の目標シートで、27歳の欄に「WBC日本代表MVP」と書いています。1つ年齢を重ねましたが、今回、本当に目標を達成してしまいました・・・。

目標を明確に持つこと。それを文字にすること。そして実現するまで努力を続けること。夢の実現に向け、大切なことを改めて教えてくれました。

5年後、10年後のなりたい自分になるために・・・。すべての一歩は、「やりたい!」という気持ちで始まります。子どもたちには、ぜひその一歩を踏み出してほしいと願っています。大谷選手が目標シートの余白に書いた言葉をエールとして贈ります。

“人生が夢をつくるんじゃない! 夢が人生をつくるんだ!!” (^^)/

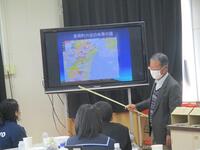

噴火する仕組みがよくわかりました!! ~熊本高専連携授業~

16日(木)、熊本高等専門学校八代キャンパスから3名の先生をお招きして、1年理科で「連携授業」を実施しました。実験テーマは、「スライムを使って火山のでき方を調べる実験」。列状に並んだ日本列島の火山の分布を知り、噴火と多様な山の形がどのようにしてできるのかを実験を通して体験的に理解させることをねらいとしています。

スライムを作ること自体が初めての生徒もおり、

「東陽の地層のことやスライムを使ってマグマから噴火するようすを学べました。楽しかったです。」、

「火山と地震の関係を学びました。最後にスライムを作りました。手について扱うのが難しかったです。」

等の感想が聞かれました。

子ども達一人ひとりの「知の創造性」を育むという観点で非常に重要なアプローチとなる「STEAM教育」が、経済産業省より2019年に提言されています。

※Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Art(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の5つの単語の頭文字を組み合わせた造語。

この体験を通して、科学技術やものづくりへの興味や関心(ワクワク)を高めてほしいと思います。

お忙しい中、授業していただきました熊本高等専門学校のO様、K様、J様、ありがとうございました

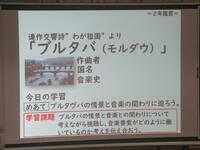

とても勉強になりました・・・ ~2年生音楽示範授業~

16日(木)、2年生音楽科の授業で示範授業を行いました。本校O先生の学習指導力をぜひ学んでもらいたいと八代市立第八中学校のY校長先生の依頼で実現したものです。

本時のめあては「ブルタバ(モルダウ)の情景と音楽の関わりに迫ろう」、ブルタバの情景を表現するために、音楽要素(音色、旋律、テクスチャ)がどのように働いているか?考えて伝えることが目的です。

「音楽のよさを伝えたい!」、O教諭の全身から溢れる思いに、子どもたちも自然と引き込まれます。もう一度聴きたかったり、聴きのがしたりすることがないよう、タブレット端末を活用して鑑賞します。ペアで感じたことを出し合い、互いの考えを深めていきます。最後に、自分たちが聴いた音楽がどの情景を表していたか、根拠をもとに全体に発表しました。

授業の後には研究会も行い、本校のO先生からは、授業づくり、特に教材研究について初任2年目のM先生にアドバイスを行いました。M先生からは、「生徒一人一人の振り返りから導入に入るなど、学習者の視点に立った授業づくりがとても勉強になりました。」との感想をいただきました。

今日、学んだことを、第八中の子どもたちに生かしてくれたらと願います。O先生、2年生の皆さん、素晴らしい授業をみせていただき、ありがとうございました。 (^^)/

一年前のペースでは物足りない・・・ ~朝ランニング~

昨年5月から始めた朝ランニング、部活動生を中心に継続して取り組んでいます。卒業生のOさん、Sさんも参加してくれました。 (^^)/ バドミントン部顧問のM教諭も、次年度の熊本城マラソンに向け、トレーニングを始めました。(歴史めぐりフルマラソン種目で4時間を切ることが目標だそうです!)

「一年前のペースでは物足りない・・・。」子どもたちは、徐々に体力がついてきていることを実感しています。

運動によって脳内で働く神経伝達物質のひとつであるセロトニン(別名「幸せホルモン」)が増える等、朝ランニングは良いことづくしです。まだ参加したことがない1・2年生の皆さん、少し早起きして参加してみませんか?お待ちしています。

確かな学力の育成に向けて ~頑張ってます!弱点克服ドリル~

昨年12月1日(木)に実施した熊本県並びに八代市学力・学習状況調査。(結果については、「東陽の旋風2月10日号」をご覧ください。)夢を実現するための礎となる「確かな学力」の育成に向け、①子どもたちが主体的な学び手となる授業改善と②家庭と連携した学習習慣の形成(家庭学習の充実)に取り組んでいます。

2月16日(木)からは、朝自習の時間に弱点克服ドリルの取組を始めました。教科担当だけでなく、複数体制で支援を行っています。

調査結果から見えた課題(1学期に習った内容が定着できていない、文章から数量関係を読み取ったり立式したりすることができない生徒が多い、場面に応じて書く英作文での未回答が多い等)に応じた復讐問題に取り組むことにより、基礎・基本の定着を図るとともに、「課題を克服する自主学習」という意識を高めて、日々の学習習慣や家庭学習の質を向上させていきたいと考えています。

学習習慣の形成には、ご家庭との連携が重要です。ぜひ、ご家庭でも、先月配布しました個人票を今一度ご確認いただき、側面からの支援(ペースメーカー・サポーター・ファシリテーター)をお願いいたします。

お肉もやわらかく、野菜もシャキシャキの食感で、とても美味しかったです! ~1年調理実習~

7日(火)と13日(月)に、1年生の調理実習を行いました。メニューは、「豚肉のしょうが焼き」と「鮭のムニエル」です。

普段からお手伝いをしている人は、包丁さばきもお見事!手際がいいです。しょうが焼きの実習では、つけ汁も手作り!!しょうが汁につけると、しょうがの分解酵素で肉が柔らかくなり、生臭みもとれるとのこと。味も美味しくなって、まさに一石二鳥!!さすが、しょうがパワーです!! (^^)/

私も、試食させてもらいましたが、その美味しさに感動しました・・・。

子どもたちの感想には、

「しょうが焼きでは、お肉もやわらかく、野菜もシャキシャキの食感で、とても美味しかったです!」

「班で協力してやれたので、スムーズにできました。」

「料理は協力して、空いている時間に皿洗いをすることが大切だと思いました。」

「家でも作ってみたいと思います。」

等、楽しみながら学んだことが書いてありました。

ぜひ、お家の方にも腕をふるってみてください!ゲストティーチャーとしてご指導いただきましたO様、M様、ありがとうございました。

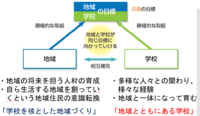

9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなげるために Part2 ~第4回小中合同会議~

8日(水)、東陽中校区小中一貫・連携教育合同会議を東陽小で行いました。東陽小学校と東陽中学校は、平成25年度より一小一中施設分離型の「小中一貫・連携教育」に取り組んでいます。キーワードは「つながり」と「連続性」。義務教育9年間を見通した、子どもの「育ち」と「学び」をつなぐ教育の展開を目的としています。

前回(1月)の会議で出された成果と課題をもとに、より一層の推進に向けた来年度の活動について確認しました。

小中共通の学校教育目標「ふるさと東陽を愛し、自ら学び、心豊かにたくましく生き、夢実現に向け未来を切り拓く東陽っ子の育成」に向け、校種の枠を超えて、東陽っ子の「育ち」と「学び」の適時性と連続性を重視した指導を展開していきます。保護者の皆様からの温かいご支援とご助言をよろしくお願いします。

追伸:次年度は4年ぶりとなる小中合同運動会を、5月20日(土)、東陽小学校で実施する予定です。今年度同様、子どもたち自身が考え、創り上げる運動会になるよう、側面からサポートしていきます!

「東陽の未来を託す子どもたち」を育てるために ~第4回学校運営協議会~

7日(火)、第4回東陽小中学校運営協議会が開催されました。

| 学校運営協議会:法律に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持って、学校の運営とそのため に必要な支援について協議する合議制の機関のこと(引用:熊本県教育委員会HP) |

会の中では、①東陽小・中学校の取組について(学校評価下期を受けて)、②来年度の方向性について、③その他 の3点について熟議がなされました。

「東陽町を大好きな児童生徒を育てる」ために、学校、地域でどのような取組をしていけばいいか?、さまざまなご意見を伺うことができました。

貴重なご意見をもとに「地域とともにある学校」づくりを進め、地域の皆さまの思いとともに「東陽の未来を託す子どもたち」を9年間で育てていきます。さらに、この取組が地域の活性化につながるよう、「学校を核とした地域づくり」にも努めてまいります。

お忙しい中、学校運営協議会にご出席いただき、大変ありがとうございました。 m(_ _)m

「石工の郷 八代」の魅力を伝える ~3月中学生ボランティアガイド~

10月23日(日)東陽しょうが祭でスタートした日本遺産中学生ボランティアガイド。12月より、毎月第1日曜日・事前申込制で行っています。

1月、2月は申込みがありませんでしたが、3月は、日本遺産を巡るジャンボタクシーツアーおよび八代市立代陽小学校運営協議会の2団体11名の方にガイドを実施しました。

今回は、有名な白髪岳天然石橋をご案内するBコース「①石匠館→②橋本勘五郎さんの実家→③権三別当堂の石垣→④白髪岳天然石橋→⑤菅原神社のひねり灯篭→⑤鍛冶屋下橋」を巡る2.2kmのコースです。

始めてのコースということもあり、卒業した3年生も1・2年生のサポート役として参加してくれました。

ガイドに参加された方からは、

| 「とても良かったです。歩いてウォーキングコースみたいで、おしゃべりしながら参加できて良かったです。」 「説明はわかりやすく、ちょうどよい時間でした。身近にある名所等、なかなか気づかないところもあり、新鮮でした。このコース、5,000歩でした。」 「自分の担当以外のとき、小さな手帳を用意して、質問内容や分からなかったこと、気づきをメモすると、さらにレベルアップすると思います。」 「頑張って準備をしていただいたことが伝わってきました。今後の人生にきっとプラスになる貴重な経験になると思います。」 |

等、嬉しい感想や温かなエールをいただきました。

子どもたちからは、

| 「始めてBコースを案内して、参加された方から教えられたこともあり、勉強になりました。」 「距離が2.2kmだったので、参加された方に長さを感じさせない工夫が必要だと感じました。」 「もっとガイドの仲間を増やして、個別に対応していきたいです。」 |

との感想や課題が出されました。ガイド終了後には、東陽町づくり協議会のN会長より、3年生に終了証が手渡されました。ガイドスタッフリーダーとして、発足から今日まで1・2年生を導いてくれました。ありがとうございました。

翌日、M教諭が子どもたちに4月のボランティアガイドの希望について尋ねたところ、2年生2名、1年生5名が新たに手を挙げてくれました。先輩たちの背中を見て、後輩たちが思いを受け継く・・・。うれしい伝統が築かれつつあります。 (^o^) さらに充実した取組になるよう、子どもたちと共にこれからも励んでまいります。

新しいコース学習会でお世話になりました石匠館館長のU様、アテンダントスタッフ(大人付添人)としてご協力いただきましたS様、O様、T様、お忙しい中、ありがとうございました。

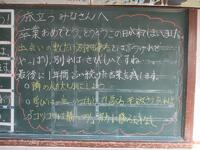

優しく温かい仲間、かわいい後輩、熱心に指導してくださる先生方に出会うことができて、幸せでした。 ~第54回卒業証書授与式 Part2~

Part1のつづきです・・・。

送辞:「中体連陸上大会で、印象に残っていることがあります。私は競技の前、とても緊張していました。そんな時に、ある先輩が『頑張って』と声をかけてくれました。たった一言でしたが、その言葉がとても心強かったことを覚えています。先輩方と過ごした2年間の思い出と学びは、私たちの大切な宝物です。先輩方が築かれてきたこの学校を発展させていくために、努力していきます。」生徒会長 Iさん

答辞:「最上級生としてみんなを引っ張っていく立場となった三年生。最も印象に残っているのは、運動会です。私は、団長としてとても悩みました。どうしたら、きつい練習をみんなが楽しんでくれるか、そもそも自分に務まるのか、不安でいっぱいでした。ですが、練習を重ねていくうちに嫌そうに踊っていたメンバーが、笑顔で踊ってくれた時は、とても嬉しかったです。とても大変だったけれど、より互いの絆を深めることができたと思います。(中略)みんなで一緒に行事を成し遂げていくうちに、少しずつ、クラスの仲が深まり、今では、後輩たちからうらやましがられるほどになりました。こうして、東陽中学校で過ごした3年間を振り返ると、私たちは多くの方々に支えらていたと、改めて感じます。私は、優しく温かい仲間、かわいい後輩、熱心に指導してくださる先生方に出会うことができて、幸せでした。」前生徒会副会長 Sさん

17名の仲間への思い、後輩への思い、保護者の方々への思い・・・、気持ちを込めた言葉の数々に、私の涙腺が・・・。

唱歌「仰げば尊し」、「蛍の光」、「校歌斉唱」。静寂な仲、体育館に歌声が響きます。

保護者代表挨拶:身に余るお言葉をいただき、大変感激しております。S様、ありがとうございました。 m(_ _)m

卒業生退場

学級では、仲間や先生、保護者への感謝の思いを一人一人語ってくれました・・・。

担任からも、エピソードを交えながら最後のメッセージを伝えていました・・・。

卒業生、在校生、職員、保護者、教育委員様等、式に参加された全員の思いが詰まった感動の卒業式でした。17名の卒業生のみなさん、これで本当にお別れです。旅立つ君に、未来が幸多からんことを願っています。

“卒業、おめでとう!”

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一