学校生活

「認め、ほめ、励まし、鍛えて、伸ばす」 ~チャレンジテスト~

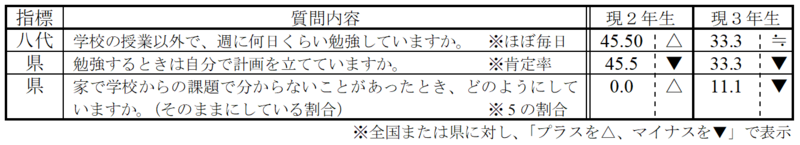

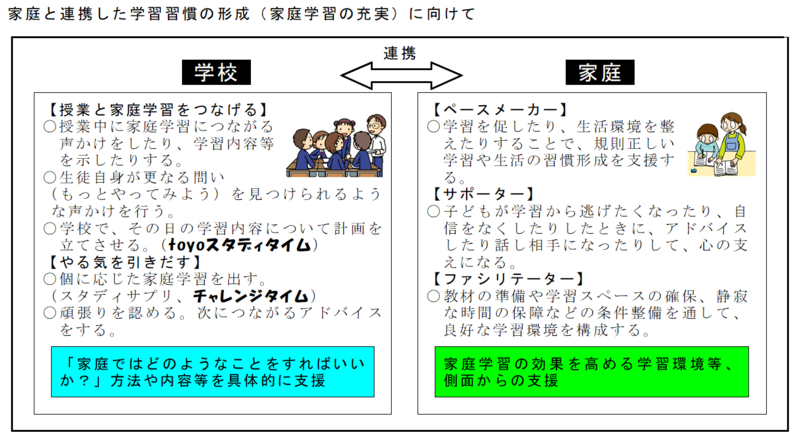

昨年度のi-checkで明らかになった本校の課題である「学習習慣の形成(家庭学習の習慣化)」。「toyoスタディタイム」と「チャレンジタイム」で課題克服を目指してきました。

| ①toyoスタディタイム:毎日の家庭学習を自ら計画を立てて、決まった時刻(一定の時間)に学習する取組 ②チャレンジタイム:5教科の基本事項を朝自習と家庭学習の時間を活用して定着を図る取組 |

今年度も、4月からtoyoスタディタイムを、5月23日(火)からチャレンジタイムを始めました。1回目の教科は社会、1年生で最初に習う地理的分野の重要語句30個を覚えることに挑戦です。目標達成のため、これまで朝自習で2回、さらに家庭学習で学びを進めてきました。今朝のチャレンジテストは、その成果を試そうと、予定時間よりも早く、書き上げる子が多かったようです!! (^^)

学習習慣の形成には、学校と家庭との連携が欠かせません。お子様のご家庭での学びの姿について、保護者の皆様の側面からの支援(ペースメーカー・サポーター・ファシリテーター)をお願いいたします。

貴重なご意見、ありがとうございました。 ~八代教育事務所学校訪問~

昨日、八代教育事務所学校訪問が行われ、U所長様を始め、3名の関係者の皆様が来校されました。この訪問は、「授業を参観し、学力向上、不登校対策について、6つの指標(八代:学習習慣・学級の規範意識・発信力、熊本県:学習習慣・学習意欲・主体的な学び)に係る課題の状況を確認し、各学校への特色ある取組について協議する」ことをねらいとして実施されたものです。

最初に、学校教育目標等の概要説明を行った後、校内参観を行いました。

1年生は国語、2年生は英語、3年生は数学。前校長のK指導課長も、子どもたちの学習のようすをI先生に尋ねながら熱心に観察されていました! (^o^)

協議では、本校の取組に対して、「学習支援の取組等、課題解決に向けて先生方の一枚岩を感じる。」「小中連携の取組を進めて、成果を教えてほしい。」「小規模校のよさを生かし、一人一人の学力の伸びがどう変わっていったか?明らかにしてほしい。」等々、貴重なご助言をいただきました。

今後の教育活動に生かしていきたいと思います。八代教育事務所の皆様、昨日は大変ありがとうございました。

“自分たちの学校は、自分たちでつくる” ~生徒総会に向けて~

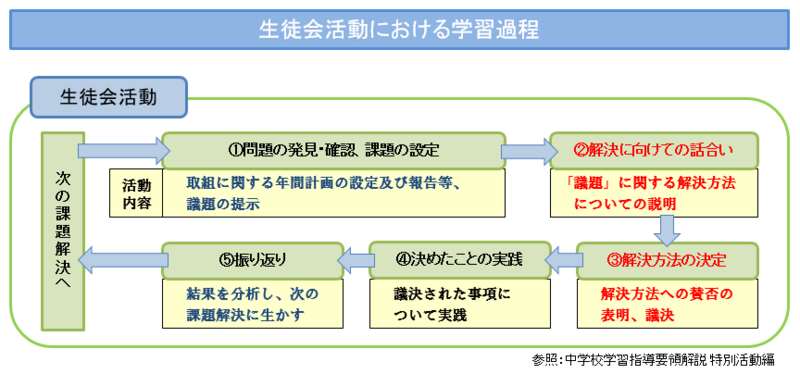

今週金曜日に、「生徒総会」が開催されます。生徒会活動は、学校生活をよりよくするための課題を見いだし、その解決のために話し合い、合意形成を図り、実践していく・・・。民主主義を学ぶ絶好の場です。

総会に向けて、19日(金)学級委員の打合せ、22日(月)に学級での話合いが行われました。※生徒総会は、生徒会活動における学習過程の②、③にあたります。

話し合われた内容は、

第1号議案:R5年度生徒会活動スローガン(テーマ)について、生徒会(執行部)年間活動計画について

第2号議案:各専門委員会の活動目標ならびに活動計画について

第3号議案:生活心得、学校を更に良くするための活動などについて

の3点です。

生徒会活動は、国の行政の仕組みと類似しています。生徒が過ごす学校を「国」と考えると、生徒会執行部は「政府」であり、各種委員会は「各省庁」、生徒一人一人が「国民」にあたります。生徒総会は、「国会(議決機関)」です。

“自分たちの学校は、自分たちでつくる” 学校という社会の一員として、当事者意識を持って生徒総会に臨んでください。

とても楽しく思い出に残る合同運動会でした! ~全校集会~

25日(木)、全校集会を実施しました。まずは、東陽小・中学校合同運動会の表彰です。

お

マスコットの部:「未来へ拓け」優秀賞 紅団、「熱く燃える魂」優秀賞 白団

ダンスの部:「表現力抜群」優秀賞 紅団、「笑顔満開」優秀賞 白団

各団の思いを画や踊りで見事に表現してくれました。あめでとうございます。 (^^)/

続いて、生徒発表です。

| 白団団長Uさん:「白団は、“笑顔、楽しく、元気よく”をモットーに取り組んできました。運動会当日は、みんなが笑顔で楽しく頑張っている姿を見て感動しました。白団は負けてしまいましたが、とても楽しく思い出に残る合同運動会でした。頼りない団長でしたが、最後までついてきてくれてありがとうございました。先生方、さまざまな場面でサポートしてくださり、ありがとうございました。」 |

| 紅団代表Wさん:「紅団は、“明るく、楽しく、元気よく”を目標に頑張ってきました。本番では、みんなが団結して楽しく笑顔で終わることができました。最後まであきらめずに戦ってくれた紅団の皆さん、ありがとうございました。先生方、応援やご指導、ありがとうございました。」 |

と感謝の思いを伝えてくれました。こちらこそ、感動をありがとうございました。 m(_ _)m

最後に、T先生からのお話がありました。「2年生の英語の授業にT2で入ったとき、内容が『小さい頃の夢』でした。皆さんが、プリキュア、ウルトラマン、看護師、ウエディングプランナーと答えているのを見ながら、自分のことを思い出していました。まず、一つ目は看護師です。小さい頃、身体が弱くて入院ばかりしていました。そのとき、点滴を打つのが上手な看護師さんがいて憧れていました。二つ目は音楽の先生です。小6の時、授業をしてくれた音楽の先生が歌も上手、ピアノも上手、おまけにギャグも上手で憧れました。三つ目はバスの運転手です。高校の時、福岡にピアノを習いに行ったとき、バスの運転手さんの運転テクニックに感動しました。四つ目はピアノの先生です。私の師匠の先生は、レッスン中は鬼のように厳しく注意されました。泣いたこともありましたが、レッスンが終わると良かった点は認め、悪かった点は改善の方法を具体的に教えてくれました。この4人の方々との出会いがあって、今、私はここにいるなあと思っています。ぜひ、皆さん。いろいろな人に出会っていろいろなことを学んでほしいです。『どうしてこの仕事に就いたのか?』『憧れていたことはなかったか?』身近な人に聞いてほしいと思います。中学生のこの時期に、いろいろな話を聞いて、いろいろなことに興味をもってください。」

T先生のお話を聞きながら、TVアニメ「ドラえもん」の主題歌として使用された『夢をかなえてドラえもん』の曲を思い出しました。【歌:mao 作詞・作曲:黒須克彦】

| 心の中 いつもいつもえがいてる(えがいてる) 夢をのせた自分だけの世界地図(タケコプタ~) 空を飛んで時間を越えて 遠い国でも ドアをあけてほら行きたいよ 今すぐ(どこでもドア~) 大人になったら忘れちゃうのかな? そんな時には思い出してみよう Shalalalala 僕の心に いつまでもかがやく夢 ドラえもん そのポケットで かなえさせてね Shalalalala 歌をうたおう みんなでさあ手をつないで ドラえもん 世界中に 夢を そうあふれさせて |

私も、仮面ライダーやプロ野球選手、科学者、小学校の先生、パイロットと、そのときそのときの出会いによって、いろいろな夢があったなあ・・・と、自分自身を振り返ることができました。改めて人との出会い(ご縁)を大切にしていこうと学びました。T先生、素晴らしいお話、ありがとうございました。 m(_ _)m

『挑め ~絆を深める最高のスタートダッシュ』ができました!!~ Part3

合同運動会も終盤戦。佳境に入ってきました・・・。

まずは、「紅白対抗全員リレー」。団の勝利を目指し、バトンを受け取るやいなやスタートダッシュ!!各自、懸命な走りを見せてくれました!結果は、紅団が1位、2位でゴールしました。

続いて、「紅白対抗団ダンス」。予行での自分たちのダンス動画を見て、細かい動きやフォーメーションを磨いてきました。「笑顔!」「声!」「メリハリ!」団員の心が一つになっていきます・・・。最後の決めポーズも、笑顔満開!!観客席からは、割れんばかりの拍手が起こります。 (^^)

最終種目は、「紅白対抗代表リレー」。小・中学校、各3名の健脚自慢が新緑のグラウンドを駆け抜けました。走者毎に順位が入れ替わる大接戦を演じた結果、紅団アンカーがゴール直前で大逆転!最後まであきらめない素晴らしい走りでした!!

最後に閉会式のようすです。今年度は、紅団の勝利でしたが、両団とも本当によくがんばりました。子どもたちの一生懸命にありがとうの気持ちで一杯です。

子どもたち自身が考え、創り上げた小中合同運動会、保護者の皆さまには、子どもたちの姿がどのように映ったでしょうか。子どもたちは、保護者や地域の皆さまに感動と元気を届けようと頑張ってきました。子どもたちの姿を通して、少しでも笑顔になっていただけたら幸いです。

これからも、学校教育目標スローガン『自律貢献』を具現化できるよう、さまざまな教育活動を進めてまいります。保護者の皆さまのますますのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。温かなご声援ありがとうございました。また、PTA執行部、体育安全委員会の皆さまには、早朝より駐車場誘導をしていただきました。大変ありがとうございました。 m(_ _)m

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一