学校生活

アットホームで内容のある学習発表会

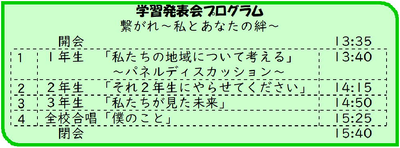

本年度は「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」のテーマをもとに、日頃の学習の成果を各学年ごとに発表する形で開催いたしました。

1年生は、「地域」で学んだ5つのテーマについてまとめ、今後それをどう伝え、課題についてはどのように解決していくのかなど、討論形式の「パネルディスカッション」で行いました。一人一人の声もよく通り、意見や質問に対する回答など、堂々と発表する姿に、これから東陽中の中堅学年(かなめ)としての頼もしさを感じました。

2年生は、10事業所の職場体験学習で学んだことを、「ライブニュース」感覚で中継疑似体験しながら、臨場感のある発表をしてくれました。合間に寸劇もあって、面白おかしく、伝えることはしっかりと伝える内容で、これから東陽中のリーダーとしての姿をしっかりと体感することができました。

3年生は、自分の未来像「進路」を題材とし、ストーリー、役づくり、絶妙な場面転換などを工夫して、30分の演劇を見事にチームワークで創り上げました。さすがです。これから、進路選択を迎える3年生は、順風満帆にいくこともあれば、悩みや困難にぶつかることもあるかもしれません。今日演じた25年後の未来像のように、きっと何事にも乗り越えてくれると思います。3年生にとっては最後の学習発表会ですが、間違いなく後輩たちが立派に引き継いでくれることでしょう。

各学年共通して、支えてくれた仲間や保護者、地域の方々との繋がり、そのことによって自分たちが学び成長している、ということへの「感謝の気持ち」がそれぞれの発表から伝わりました。

合唱で歌ったミセスの「僕のこと」は、どの世代にもぐっとくる歌詞で曲が表現されており、子どもたちも大好きな曲の一つで、何回聴いても歌っても感動します。限られた時間の中、難易度の高い曲に挑戦し、よく歌えたと思います。ピアノもすごくきれいで、実はとても難しいんですよ。

最後に、本日ご観覧いただいたすべての方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

弦楽器の音色にふれる

10月31日(金)14時~、東陽スポーツセンターにて「RENTARO室内オーケストラ九州」のお二人の奏者をお招きして、本物の音楽にふれる貴重な演奏会がありました。

これは、鏡文化センター自主事業の「八代市演奏家派遣アウトリーチ事業」です。とてもありがたいことだと思います。関係者の皆様ありがとうございました。

今回は、ヴァイオリンとチェロ奏者の2名の方に演奏いただいています。

G線上のアリアから演奏が始まりましたが、最初の1小節を聴いた私は思わず目をつぶり、心地よさと安堵感からか瞑想していました。

約1時間ほどの演奏会でしたが、演奏者の方が所属される「RENTARO室内オーケストラ」の由来でもある、作曲家「滝廉太郎」さんの曲や、この日は小学生もいましたので、ジブリの曲などもリズムに乗った楽しい演奏もありました。

柔らかい弦のあの響きは、日頃の慌ただしい私たちの生活を、癒していただいたなあと感じています。

ありがとうございました。

舞台づくりから発表へ

一大イベントの「しょうが祭」が終わり、ほっとしたのもつかの間、3年生は共通テストです。2日目の社会と数学のすべてが終わったところで、次の時間、ステージ準備。

学習発表会では本校の体育館を使用するため、ステージ準備が必要です。 ステージ準備??

そうなんです、本校の体育館は普段フロアーのみでステージがなく、イベントごとにステージを、まるで歌舞伎の大迫り(おおぜり)のように平面のフロアーを動力で上げているんです。それに加えて今回は、劇などをするのに割り幕が必要なため、ワイヤーや支柱、専用のカーテンを取り付けた特設のステージが必要なのだそうですが、。私もどう準備するんだろう、と見ていましたらなんと、みんな要領もわかっていて、最初の説明だけであとはそれぞれが分担して、そこ30分ほどで完成したのです。 はー!!! おどろきです!!

これで本格的な舞台練習もできるようになりました。

学習発表会は、11月6日(木)午後からです。

最初と最後のガイド

10月26日(日)、「新市誕生20周年記念 第51回東陽町しょうが祭」が石橋公園芝生広場・道の駅東陽で行われ、本校生徒も祭の一役を担い、日本遺産中学生ボランティアガイドを実施いたしました。

早朝からスタッフの方がお客様を迎える準備をされ、開始時刻の8時半には「しょうが」を買い求めるお客様で、会場は大賑わいです。

そしていよいよ中学生ボランティアガイドも9時からスタート。買い物や飲食で賑わう来場者に生徒自らが総出で希望者を募ります。

ステージでは、「上田アニ」さんが面白おかしく司会を務められ、中学生ボランティアの宣伝・見所についても、3年生の代表生徒は的確に答えてくれました。

このあといよいよ4つのグループに分かれ、約45分程かけてガイドを務めました。

ボランティアガイドはこれからも続きますが、今回1年生にとっては最初で、3年生にとっては最後のガイドとなります。終わりの会では3年生が前に立ち、後輩たちに向けて、引き継ぎの言葉をかけてくれました。

「自律・協働・貢献」の本校スローガンは、地域の皆様によって支えられていることを実感した一日でした。

このような機会を与えていただいた東陽町、町づくり協議会の皆様、保護者・地域の皆様、本当にありがとうございました。

「しょうが」ってこんなに大きいの?

東陽「しょうが祭」に向けて

東陽「しょうが祭」の前日に、品評会があり、初めて見た取れたての生姜に驚いた私です。

10月25日(土)朝6時半過ぎには、各団体の役員の方々が東陽小学校体育館・ピロティーに集まり、東陽町で栽培されている生姜の、出品受け付けがそれぞれの団体で行われました。

参加団体は、JA生姜部会、JA女性部、一般農家、東陽小・中学校PTAからです。出品対象生姜は、露地栽培のしょうが3株をひとくくりにして、茎を竹で挟んだ状態で出品です。

東陽小・中学校からも多くの出品があり、本校区では小・中PTAの執行部の方に受付していただきました。

普段、私が一般的にスーパーなどで目にする生姜は、トレーにこぶし半分ほどのものですが、今回、茎が付いた状態で出品された生姜に、「こんな風に生姜ってできているんだ…そしてでかい」、と、おどろきと新しい発見をしたところです。生産者さんが言われるには、一般的に「1株2㌔程あれば十分」、だそうですが、今回、最大で「3株、27㌔超え」の生姜もあり、驚きの声が上がりました。

生姜の提供、そして寄付金をいただいた皆様、本日受付を担当いただいたPTA執行部の皆様、地区委員様、ご協力ありがとうございました。

明日の「東陽町しょうが祭」が楽しみです。

こんなに小さい種が

10月23日(木)、1年生は東陽町北にある梅本様の農園において、農業体験学習をさせていただきました。

広いハウスの中の畑は、すぐに作業ができるように畝がつくられ、穴が空いた黒マルチが敷いてある状態でした。最初にまき方の説明のあと、早速、直径3㍉程の「ほうれん草」の種をまいていき、後半は、さらに小さい1㍉程の「ルッコラ」の種をつまんでまきました。

特に、ルッコラ(よくサラダに使われます)の種は、土に入れたらまったくわからないほど小さな種ですが、病気や虫の被害もなくしっかりと育っていくことを聞いて、子どもたちも「ほー」と、目をまるくしていました。

要領をつかんだ生徒は黙々と作業を進め、約2時間ほどで、あの広い畑の2畝もまいていました。

約2ヶ月程で収穫となるそうです。

今回、貴重な体験学習を受け入れていただきありがとうございました。

1年生「くまもと地域探究」

10月21日(火)、1年生は終日、菊池恵楓園歴史資料館、熊本城、城彩苑などの探究学習に行ってきました。

行きはジャンボタクシーに乗って最初の目的地である菊池恵楓園(10:00~)まで行き、ハンセン病問題についてしっかりと学びを深めました。

次の目的地に行くため、最寄り駅の御代志(熊本電鉄)から藤崎宮前までの切符を購入。30分ほど乗車し、下車後は徒歩で上通、下通を通り、城彩苑・熊本城へ。

城彩苑では昼食タイム(12:20~)です。物価高騰の最中、限られた飲食代で「昼食」と見学後の「デザート」のため、事前に昼食メニューは決めていたようです。

次の見学地の熊本城(13:00~)では自分でチケットを買い、南口から入場。熊本地震後、今もなお改修中ですが、天守閣はリニューアルされていて見所がたくさん。

そして、最後のお楽しみは再び城彩苑でデザートタイム(14:15~)です。

帰りは市電(15:02)に乗り、熊本駅に向かい、JR(15:33発)で有佐駅へ。解散式を有佐駅バス停で済ませ、種山行きのバスに乗って、無事東陽に到着(16:50)。

今回の「くまもと地域探究」は、集団宿泊教室に代わるもので、宿泊を伴わない行事として実施しています。各目的地の学習はもちろんのこと、その前後の公共交通機関切符購入・乗車、入場券、お金の使い方など、たくさんの社会勉強がありました。そして、何よりみんなで一緒に話をしたり食事したりしたことすべてが貴重な時間になったに違いありません。

どんな絵になるかな~ 全員の気持ちが伝わりました!

スケッチ大会

10月15日(水)はスケッチ大会があり、校区の「旧重見橋周辺地域」、「若宮神社境内」の2カ所で行いました。自然や伝統的な建物も多い東陽町は、絵を描くには絶好の場所だと思います。全体説明後、各々が事前に場所を決めていたのか、すぐにタブレットで写真を撮り、データとして収め、20分後には下描きを始めていました。

どんな絵ができるのか楽しみです。

八代中体連駅伝競走大会 (10月16日(木)県営八代総合運動公園)

絶好の駅伝日和!!といいますか、暑さとの戦いのような天気でしたが、「駅伝メンバー」全区間、自分のペースで最後までたすきをつなぎ、気持ちよくゴールすることができました。夏休みから全員で始めた朝ランニングは、最終的に14人が強化選手として大会までの期間厳しい練習を続けてきました。

今年のチームは、選手たち自らが考えて練習を行い、常に互いに声を掛け合う、とても良いチームになったと思います。当日は全校応援でこの大会を盛り上げることができ、東陽中らしさが存分に見られた駅伝大会でした。選手のみなさん、本当にお疲れ様です。そして、たくさんの応援ありがとうございました。

最後はまるで優勝のようなゴールシーンでした。

来年は、躍進賞をとると、意気込みを語ってくれました。

伝統芸能の伝承

「東陽町文化の祭典」を来月11月22日(土)に控え、練習にもだいぶ熱が入ってきました。(10月10日(金))

現在、3つの伝統芸能を、小学校3年生から中学生までの64名が一緒に、地域の方の指導のもと、学習しています。

☆箱石銭太鼓踊り 小3(6人)、小6(2人)、中学生(9人) 合計 17人

☆坂より上棒踊り 小4(6人)、小6(6人)、中学生(11人) 合計 23人

☆石匠太鼓 小5(10人)、小6(4人)、中学生(10人) 合計 24人

※下の写真は令和6年度の写真です

東陽町の人口は、1,761人 (令和7年4月末現在)と、人口減少の傾向は続いており、小・中学生がこの伝統芸能を継承していくことの大切さを感じています。

8月に行われた八代市中学生議会では、生徒会執行部より「市指定文化財の継承と保存について」質問しており、今後、衣装、道具の修理・保存などの予算面も含めて、八代市の協力を得ながら考えてくことが必要です。

11月22日(土)の「文化の祭典」がとても楽しみです。

やっぱりプロのガイドはすごい!

「八代市日本遺産ガイド講習会」を東陽定住センターで行いました。

講演「八代市の施設や史跡、日本遺産の情報を伝えるだけでなく、ガイド力によってさらに魅力を伝えるためには。」、そして、実習「実際に文化財を巡り、実際のガイドの手法を講師の先生とともに考えます。」の、2部構成で進めていただきました。

講演ではまず、「日本遺産とは~」から始まり、「八代を創造した石工たちの奇跡」、「やっぱり石工はすごい」、「阿蘇カルデラの噴火」、「溶結凝灰岩とは」、「ガイドとして大切なこと」等々、これまで学習してきたことをさらに深めていきました。

後半は、実習として、定住センターの石橋と若宮神社(ひねり灯籠)に行き、実際にガイドをするとき何を強調して伝えるかを、講師の先生と一緒に考えました。

今回はたくさんのことをインプットしましたので、次回はアウトプットの時です。

最短で、ボランティアガイドは週末の第2日曜日でしょうか。また、10月26日(日)には、東陽町のイベント「しょうが祭」があります。そこでも、ガイドが予定されています。今日の研修を生かせるといいですね。

今回の講習会は、近い将来、社会に出てからも役に立つ内容であったと思います。

最後に、NPO法人町づくり地域フォーラム鹿児島探検会代表理事の東川隆太郎様、そして八代市文化振興課の方々、関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

みんなでたすきを繋ぎます

10月16日(木)に予定されている、八代中体連駅伝競走大会に向けての選手推戴式を行っています。

夏休みから全員で始めたランニング。のちに強化練習を重ね、早いもので、あと10日後に本番を迎えることになりました。

今年のチームは、ランニング当初から雰囲気も良く、自主性を重んじ練習に臨んできた選手たちです。表情はとっても良いです。もちろん苦しい練習もあったことと思いますが、本番では気持ちよく笑顔で走ってくれることを願っています。

応援メッセージの思いを胸に全員で頑張ってください。

当日は、応援に行く人たちも全力で応援します。

貴重な体験活動「スペシャルイングリッシュタイム」

「スペシャルイングリッシュタイム」(9月25日(木)の午前)

八代市内のALTの先生が、東陽中にいらっしゃいました。

これは、英会話でのコミュニケーション能力を高めるため、事前に学校から八代市の事業に申し込み、実現した取組です。

各学年ごとにALTが英語の授業に入り、まずは3人の自己紹介、スピーチ、英会話など、緊張感の中にもたくさんの楽しみがあり、和やかなに時間となりました。

最後は記念写真です。

10月7日(火)は「八代市日本遺産ガイド講習会」を東陽定住センターで予定しています。

内容は、「八代市の施設や史跡、日本遺産の情報を伝えるだけでなく、ガイド力によってさらに魅力を伝えるためには」と題して、講師をお迎えします。(NPO法人町づくり地域フォーラム鹿児島探検会 代表理事の方)

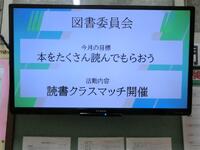

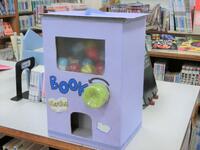

どれくらい「本」読んでます?

暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になりました。「読書の秋」到来!といったところでしょうか。

本校には、図書支援員の先生が週2回来校し、蔵書管理、貸出、返却業務等の、図書活用支援を担っていただいています。

利用状況を伺うと、「昼休みに何人か来てくれますが、貸出冊数は少ないですね~」とのことです。

最近は「電子書籍」の利用が増えてきたのか、それとも単純に「本離れ」が進んでいるのか、大人も、本を手に取って読むことが少ないように思います。(私もそうです)

図書室の前には「新刊案内」や「貸出実績」の情報も掲示してあります。

また、専門委員会では10月の目標を「本をたくさん読もう」とし、読書クラスマッチを計画しており、職員室前のモニターに流しています。さらに、図書支援員手作りの「本ガチャ」もかわいい仕上がりで、貸出アップに一役買ってもらっています。

生徒の皆さんの来館をお待ちしています!

氷川中学校さんと「ふれあい交流学習」

9月25日(木)に、わかあゆ・うぐいす学級は、熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校にて「ふれあい交流学習」を行わせていただきました。まだ暑さが残るこの日の朝でしたが、9時過ぎに徒歩で種山バス停まで移動し、出発までのしばらくの時間に、写真も撮ることができました。予定通り、9時40分発のバスに乗り、10時過ぎには無事高校に到着。

私も初めて、施設の中におじゃましましたが、高校のカフェはとてもきれいで、すでにお客様でいっぱいでした。子どもたちも大喜びです。交流会は隣接する図書室で行われ、緊張しながらも自己紹介クイズですぐに意気投合し、後半は、人気のカフェを利用させていただきました。

今回の「ふれあい交流学習」は、子どもたちの生き生きとした笑顔がたくさん見られ、とても有意義な会であったと思います。

場所提供をいただいた、鏡わかあゆ高等支援学校様、ありがとうございました、そして、仲良くしていただいた氷川中学校の生徒の皆さん、ありがとうございました。またの交流を楽しみにしています。

ちゃんと磨けているかな ~ブラッシング指導~

9月24日(水)、養護教諭による出前授業を各学年で実施しています。

まず生徒は、どんな虫歯があって、原因は何か、そして虫歯や歯周病が引き起こす心疾患や意外な病気の可能性を学習しました。その上で、歯科検診の結果を配布し、自分の歯の状態を確認した上で、ブラッシング法や、染め出しをして、磨き残しなどを目で見て確認をしました。

最後に養護教諭から、虫歯予防のために「私のカルテ」(プリント)を生徒に配布し、作成後、授業は終了です。(カルテの内容は、どんな磨き方をするか、虫歯がある場合いつ治療に行くか、などです。)

ちなみに、歯の磨き方にはスクラッピング法、フォーンズ法、バス法、ローリング法等があるそうです。

私たち大人も勉強になりました。

2学期は行事が盛りだくさん!

2学期は、学習発表会、東陽町文化の祭典、駅伝競走大会、修学旅行、体験活動、地域行事等々、たくさん予定されています。学校の1年を通して、生徒が「一番成長する時期は2学期である」、と言っても過言ではありません。同時進行でいろんなことをしないといけないわけですから、生徒も先生たちも大忙しです。きっと充実した2学期になると思っています。

現在、「東陽町文化の祭典」(111月22日)に向けて、練習をしています。

また、1年生は、9月18日(木)、地域にある福祉施設において、貴重な「福祉体験学習」でお世話になっています。

直前の雨で、ボランティアガイドが〜

9月14(日)8時15分過ぎくらいから雨がポツポツと、、、そして、その後本格的な雨に!

「本日のボランティアガイドは中止します」の判断を!

ガイドを行うほとんどの生徒が石匠館駐車場に集合する頃、土砂降りの雨が!大変な朝となりました。しばらく雨宿りをしながら、町づくり協議会の方ガイドツアー参加者の方の合意のもと、やむなく直前に中止」の判断となりました。

実は、9月11日(木)・12日(金)に、石匠館館長様を学校へ招待し、ボランティアガイド発表や、ガイド資料の助言・修正などを行ったばかりで、生徒は「よし、今度は…」と、自信をつけていた矢先の雨でした。生徒もちょっとがっかりしていましたが、雨にはどうしようもありません。次回、パワーアップしてガイドを務めさせていただければ、と思います。

「日本遺産中学生ボランティアガイド」

下の写真は、左から前の日の事前学習で、真ん中はどしゃ降りの雨、雨上がりの写真です。

次の機会に、ぜひ東陽町にお越しください ~私たちが案内します~

予測不能の大雨に、、、

9月10日(水)の早朝、長崎県の東側に線状降水帯発生のニュースに驚きました。その後、八代方面でもだんだんと雲行きが怪しくなり、雷雨となったのです。

安心安全メールで雨への注意喚起をと段取りしましたが、どの端末も通信不通。結局、送信できたのが7時30分を過ぎてからでした。

突然の雷雨で心配されましたが、保護者の方の適切なご判断のもと、生徒も無事に登校し、予定されていた前期期末考査やその後の授業、給食もとることができました。あらためて自然災害への備えは大切であると実感したところです。

☆前期期末考査(テスト)1日目

9月の生徒集会!(拠点校部活動など)

9月2日(火)朝、生徒集会が行われ、執行部、専門委員会から9月の活動について、そして、体育委員会からは、「拠点校部活動」、「先生たちが学生時にやっていた部活動クイズ」、駅伝競走大会にむけた「熱い応援メッセージのお願い」等々の発表があり、朝から充実した内容でした。

〈体育委員会の発表から〉

体育委員会からは、拠点校部活動.pdfについても説明がありましたので、紹介します。

★東陽中学校の生徒が入部できる部活動は次の通りです。

【一中】男子バスケットボール部 ハンドボール部 弓道部

【二中】合唱部

【三中】筝曲部

【四中】相撲部

【鏡中】サッカー部 男女卓球部 女子ソフトテニス部 野球部 陸上部 女子バレーボール部 柔道部 吹奏楽部

【千丁中】女子バスケットボール部

【八中】ギターマンドリン部

なお、バドミントン部と男子バレーボール部は、引き続き本校の部活動として活動していきます。

八代市では、8月より、特定の中学校に設置された部活動に他校の生徒が参加できる「拠点校部活動」を実施することで進めてあります。

各中学校の生徒が入部可能な部活動一覧や、申請手続きの流れ等を下のPDFから見ることができます。

募金ボランティア活動~竜北「道の駅」にて~

8月30日(土)10時、「24時間テレビ愛は地球を救う」の募金ボランティアに、15人が参加してくれました。

暑い中、竜北町道の駅では、朝早くから多くの買い物客で賑わう通路の軒下には、すでにスタッフの方がいらっしゃっていて、私たちを迎えていただきました。あいさつを済ませ、早速、前半の9人がスタンバイ。時間が経つにつれ、呼びかけの声も大きくなり、通る方も「あ、24時間テレビね」、「あ~あれね、」といいながら足を止め、募金に協力いただきました。後半組6人も、あとに続き大きな声で募金活動です。

「自律」「協働」「貢献」

どこかすがすがしい気分になったのは私だけではないと思います。参加してくれた生徒15人の皆さん、そして保護者の方には送迎等ご協力いただきありがとうございます。また、差し入れもありがとうございました。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一