学校生活

2学期 スタート!

各代表者と執行部より発表!

八代市では、ひとあし早く2学期の始業式が行われています。

式前に、中学生ボランティアガイド委嘱状交付式を行い、始業式では、各学年代表、そして執行部からは、2学期の抱負等を発表してもらいました。

各学年代表からは、農業体験が楽しみです、勉強を頑張りたい、テスト勉強を頑張りたい、部活動を頑張りたい、スマホの使用時間の制限や生活リズムを気をつけたい、今回の水害でいろんな方にお世話になって感謝しています、あいさつをしっかりとしたい、などといった前向きな言葉をいただきました。

執行部代表者からは、夏休みは計画的にできました。中学生議会では緊張しながらもしっかりと意見を述べ、達成感を感じました。市指定文化財の継承と保存について質問し、市長からは、「伝統文化の発信についてはお祭りでんでん館でのイベントや展示、広報誌などで情報発信をしていく、また、古くなった法被や太鼓については、今後、支援の検討を行う」と答弁されています。

さて、2学期は様々な行事があります。「繋がれ~私とあなたの絆の輪~」の気持ちを持って、皆さんで楽しく助け合いながら思い出の残る行事をつくっていきましょう。など、いろんな視点で発表してくれました。

皆さんの活躍を、楽しみにしています。

朝の涼しい時間に作業完了!

8月23日(土)6:30~

心配されていた天気も良く、予定通りに親子奉仕作業と再生資源回収を行うことができました。

男子バレーとバドミントン部は、当日が試合のため、前日に部活動ごとに除草作業を行ってくれました。当日は、参加可能な人、ということで、3年生中心にたくさん来てくれて、できる範囲の作業を進めることができました。再生資源回収では、お盆明けの1週間後ということもあり、各地区において回収が進み、たくさん集まりました。時間の効率も良く、すぐに回収業者さんが取りに来られ、「昨年よりもかなり多いですね」と言われていました。これも、区長さんや各地区委員さん方の声かけのおかげと、感謝しているところです。また、3年生!よく頑張ってもらいました。PTA、そして生徒の皆さんありがとうございました。

この流れで、来週8月25日(月)からの2学期を迎えられそうです。

おかげさまで、アルミ缶は、大袋に16袋、集まりました。

ボランティアガイド視察研修 ~貸切バスに乗って~

8月20日(水)

日本遺産中学生ボランティアガイドのさらなる知見を高めるため、霊台橋(美里町)、下鶴橋(御船町)、明八橋・明十橋(熊本市中央区新町)の視察研修を行いました。石匠館館長様にはバスでの道中、そして現地のガイドを詳しく説明いただきました。

今回の研修を企画いただいた、東陽町まちづくり協議会様、そして石匠館館長様、本当にありがとうございました。

※東陽町から美里町までの国道443号線を進みますと、豪雨による土砂崩れ等の爪痕が至る所で見られ、言葉を失いました。突然生活が壊れていくという恐ろしさを肌で感じたところです。

ちなみに、美里町の二股橋は大きな倒木が引っかかってはいたものの、橋の崩壊はなかったそうです。今回の研修で学んでいる、石工の方が建築した石橋の強度も感じた次第です。

残暑お見舞い申し上げます! 「八代市中学生議会」

夏休みも残り2週間!

秋雨前線の影響か、ここ数日、恵みの雨…はたまた心配なほどの雨が降っています。ただ、気温は数日前までの猛暑から比べると、若干下がり過ごしやすくはなっているようです。暦の上で立秋!雨がやんだらまた暑くなるのでしょうか。

本物の市議会議場にて、緊張しながらも堂々と「一般質問」「感想」!

8月6日(水)、「八代市中学生議会」が八代市議会議場で行われ、生徒会執行部より2名(議員)が代表として参加しています。各学校の持ち時間は約10分で、「市指定文化財の継承と保存について」質問し、それに対して市長からの答弁、そしてその答弁に対しての感想を述べるという流れでした。本番さながらの流れに緊張しながらも、しっかりとやり遂げることができました。

当日の様子は、八代市のホームページで紹介されています。下記をクリックしてみてください。

暑中お見舞い申し上げます

8月に入り一段と暑さが増し、昼夜、どこにいても熱中症対策が必要なほどの毎日です。そのような中にも、生徒の皆さんは、朝の比較的に涼しい時間を使った「朝ランニング」を頑張っているところです。

早いもので、8月7日は「立秋」。この暑さはいったいいつまで続くのでしょうか。くれぐれも体調管理にはご留意ください。

上の写真は、7月26日(土)に行われた「ふれあい夏祭り」の時の写真です。この日中学生は、午前中にボランティアガイドを務め、午後からは、夏祭りの準備を手伝ったり、本番では、太鼓で出演したりする人もいて、とても充実した一日だったようです。

当日は出店もあり、多くの方が来場され賑わっていましたが、ふとステージに目を向けると、そこには児童生徒のポスターが飾られていました。これは「夏祭り」を盛り上げるために事前に作成したポスターです。このような機会をいただいた、東陽まちづくり協議会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

「日本遺産中学生ボランティアガイド」がスタート!

今年度最初のボランティアガイドを、7月26日(土)スタートしました。

この日は、人吉市から20名の方が石匠館に来館され、4つのグループで5カ所を案内しています。今年度初めてのガイドではありましたが、さすが2・3年生! 1年生のお手本となって、立派にガイドを務めてくれました。コースを回りながら参加者の方から質問を受け、初々しくも答える生徒の姿に感動しながらも、各班には本校CSの方他、地域の方も同行され、ガイドのサポートをいただくなど、心強く思った次第です。今後も、石工の郷「東陽」のことを生徒自らが学び、しっかりと伝えていけたらと願っています。

多くの参加者の方を心よりお待ちしております。

お申し込み、詳細については、八代市のホームページ(下のURL)をご覧ください。

日本遺産石橋ガイド(中学生ボランティアガイド)申込受付中!(無料)

夏休み恒例 朝ラン開始! 小・中PTA合同地区懇談会の開催

朝ランスタート!

今年の夏は一段と暑く、日中、一歩外に出るとまるでサウナのような、、。

そのような中、7月22日(火)より、夏休みの駅伝強化練習を始まめています。少しでも涼しい時間に、ということで、朝7時30分から練習開始です。まず暑さと走ることに体を慣らすために、近くの黒渕河川自然公園の周回コースでウォーミングアップ! 私も初めてで興味もあったので公園の頂上まで行ってみると、東陽中学校を見渡せる展望所がありました。黒渕城跡(標高118.5m)だそうです。 周回コースを走ったらグラウンドに戻り、ニュースポーツの「アルティメット」を楽しみながら、しっかりと体を動かしています。本校は小規模校のため、全校生徒の力が必要で、みんなで練習をしています。声を掛け合いながら雰囲気も上々。この暑い夏をみんなで乗り切りましょう。

地区懇談会お世話になりました!

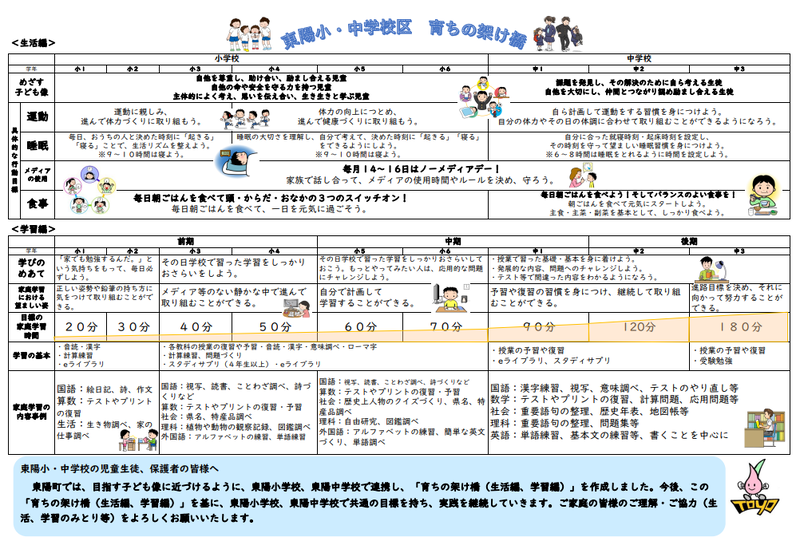

7月23日(水)19時より、東陽小・中学校PTA合同地区懇談会を東陽定住センタ-で行いました。当日は、学校運営協議会様、区長様、民生・児童委員様をはじめ、保護者様、そして児童・生徒の皆さんも集まり、地域総出で実施することができました。前半は学校側から「育ちの架け橋」、「特別支援教育」について簡単に説明し、後半は、各地区ごとに分かれ懇談会です。1学期を無事に充実した形で終えることができたのも、出席いただいた方や地域の方々のおかげと感謝するばかりです。ありがとうございます。

1学期終業式! 県中体連男子バレー! 生徒の皆さんは本当によく頑張りました

リーダーの活躍が光りました 1学期終業式(R7.7.18)

東陽中学校は、日々の取り組む姿勢がしっかりとでき、行事の度に成長していました。また、そこには必ず「リーダー」の存在があり、いつも笑顔や新しい発見がありました。1学期の様々な活動を通して、仲間の存在の大切さを感じているのではないでしょうか。終業式では、1学期の振り返りと、2学期の抱負を発表してもらいました。

※少年の主張(代表発表)・1学期の振り返りと2学期の目標(代表発表)

2学期は、8月25日(月)からです。

男子バレーボール部 初戦突破! 熊本県中体連総合大会 ~菊池市総合体育館~

7月19日(土)、20数年ぶりに県大会へ勝ち進んだ男子バレーボール部の試合が行われました。

今回は、八代市の代表としてこの大会に臨んだ「東陽中・二見中」合同チーム7名。初戦は長嶺中と対戦し、序盤に緊張感を見せながらも、見事2-0で勝利。続く2回戦では、身長180㌢超えの選手を3人もそろえる優勝候補の錦ヶ丘中との対戦。健闘はしたものの、相手の強いサーブやスパイクに翻弄され、悔しくも0-2で敗退しましたが、本当によく頑張りました。

今回、合同チームとして一緒にチームを組んだ、二見中の生徒さんとは、お互いに切磋琢磨し、本当に気の合う仲間同士でした。バレー部の皆さんにとっては一生忘れない、保護者や地域の方にとってもかけがえのない大会だったと思います。

東陽中はもちろんのこと、東陽町民のすべての人たちに勇気を与えてくれた、バレー部の皆さんに感謝しています。バレー部の皆さんには、これから胸を張って前に進んでほしいと思います。

最後に、これまで選手を応援、そして支えていただいたすべての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

伝統文化を継承していきます

いよいよ、「東陽町文化の祭典」に向けた取組が7月11日(金)よりスタートしました。これは、総合的な学習の時間を通して、地域に伝承されている伝統文化やそれを継承している人に触れ、実際に伝統文化を体験する活動です。

グループには中学生のリーダーがいて、先輩が後輩へ、また、小学生に教え・習うというスタイルは、まさに伝承の場がこの学びの活動にあることを実感しましたし、その姿は見ていてとても微笑ましく思ったところです。

☆次の3つの伝統文化を学びます(小中一貫・連携教育)

①「箱石銭太鼓踊り」 小3・小6、中学生(17名) 練習場所→中学校体育館

②「坂より上棒踊り」 小4・小6、中学生(23名) 練習場所→小学校体育館

③「石匠太鼓」 小5・小6、中学生(24名) 練習場所→中学校武道場

今回を含めて7回あるそうですが、本番がとても楽しみになってきました。

★本番は、11月22日(土)「東陽町文化の祭典」 場所:東陽町スポーツセンターにて

東陽町をはじめ八代市内の各事業所様にお世話になりました

職場体験学習(2年生)

職場体験学習を7月3日(木)・4日(金)で実施しております。2年部職員で様々な情報を集約した上で、生徒13名に対して、実に10の事業所様の開拓となりました。1事業所様あたり1人~2人がお世話になるなど、十分と言えるほどの体験活動になったに違いありません。

あらためて、お忙しい中に引き受けていただいた各事業所様に感謝申し上げます。

ありがとうございました。

フラ バールバレー

7月6日(日)に、小・中・支援学校PTA親睦スポーツ大会(フラバール)が東陽スポーツセンターで行われ、本校からは7名の方に参加いただきました。試合はハラハラドキドキの展開で盛り上がり、結果はグループCの中で東陽中を含め2つの学校が1勝1敗となり、得失点差で惜しくも2位グループで次からの試合が行われました。最後の試合では序盤の点差をひっくり返し、勝利。参加いただいた保護者の皆様ありがとうございました。、

写真は、左から中学校、試合の様子、ちくワンと一緒の小学校です。

中体連「男子バレーボール優勝」ワクワクした試合がいっぱい

|

1日目(6月28日(土)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子団体→3位 女子団体→2回戦 ★男子バレーボール(八代第六中学校にて) 優勝→県大会へ |

2日目(6月29日(日)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子シングルス→4回戦(ベスト16)1名 女子シングルス→3回戦 |

男子バレーボール「優勝」

バドミントン「大健闘」

3年生にとっては最後の大会となる八代中体連総合大会は、選手の活躍により、たくさんの人たちが感動と元気をいただきました。

前々日の選手推戴式で各部キャプテンが語った意気込み(キーワード)「気持ちのよいあいさつ」「前向きに」「最後まであきらめない」「3年間の集大成」「全力で戦い笑顔で悔いのない試合」「カッコいい姿」「優勝」「コーチ、先生方、保護者の方々に感謝の気持ち」等々(学校通信13号に掲載)が、この2日間の試合で現れていました。

バドミントンは団体戦のチームワークと、個人戦での自分との戦いがありましたし、バレーボールは個々の力、プラス、チームワークを必要とするなど、どちらも見所がたくさんありました。

二見中との合同チームの男子バレーボール部7名は、会場いっぱいの応援を味方につけた決勝戦で、2-0 のストレート勝ちで、見事「優勝」することができました。あっぱれです。県大会での活躍も期待しています。

これまで支えていただいた、すべての方に感謝申し上げますとともに、中体連の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

今週は盛りだくさん

避難訓練(水害を想定)(6月25日(水))

今回は水害を想定した、垂直避難を実施し、その後、マイタイムラインを活用した、防災教育を行いました。避難訓練を行う前後に、防災担当者と話をする中で、東陽中学校の下には日奈久断層が走り、地形的に安全ではないこと。そして、一度大きな地震が起きた場合、学校横の川俣川の側面が崩落し、二次災害として川が氾濫することも知りました。単に、大雨による水害にとどまらず、様々なケースを想定した防災への考えや備えが、何段階も上がった機会でした。

ボランティアガイドに向けた事前学習(6月26日(木))

八代市文化振興課の学芸員様に講話をいただき、7月より実施予定のボランティアガイドの事前学習を行いました。1年生にとっては初めてのボランティアガイドでもありますが、2・3年生にとっても知識を広げるための新たな発見があり、とても勉強になりました。講師の先生ありがとうございました。

中体連選手推戴式(6月26日(木))

6月28日(土)・6月29日(日)に行われる、八代中体連総合大会に向けた選手推戴式を行いました。本校には男女バドミントン部、男子バレーボール部があり、それぞれに意気込みを発表してくれました。また、応援生徒代表の言葉も心のこもった内容で、選手のモチベーションを高めさせてもらいました。最後は力強い選手宣誓で締めくくり、本番に向けて舞台は整いました。

親子教育講演会「SNSのつきあい方」(6月27日(金))

「SNSのつきあい方」と題して、親子教育講演会を実施しました。今回は、生徒・保護者・CS・教職員の四者が学びを深めました。身近にあるスマホやオンラインゲームなどを介して、被害者や加害者にもなり得ること、そして何かあったら必ず誰かに「相談する」という方法を熱く語られ、参加者は自分事として考えることができました。まとめの感想でもそれぞれの立場で発表をしてもらいました。ありがとうございました。

職員もアップデートです

AED職員研修を通して

6月16日(月)に、鏡消防署氷川分署から4名の方を講師としてお迎えし、AEDの職員研修を実施しました。心肺蘇生は1分1秒を争い、時間が経過するほど、救命率が低下し、脳への後遺症のリスクも高まると言われます。昨年10月放送された、「放課後カルテ」というドラマの第2話では、小学生が一人でAEDを使って人命を救助するというシーンが話題となりました。

定期的な研修を取り入れることで、知識を高めるとともに、新たな発見もあることから、その都度アップデートしていくことが必要であることを認識したところです。いつ、どの様な状況で起きるかもわからない万が一の事態に、備えていきたいと思います。氷川分署の方にはお忙しい中、丁寧な指導、ありがとうございました。

現在、東陽中学校には、体育館と職員室の2カ所にAEDが設置してあります。

新しい発見がありました

先日、ニュースでメジャーリーグベースボール(MLB)は、世界で活躍している日本人MLB12選手を称え、各選手をデザインしたオリジナル「マンホールカバー」を制作し、選手ゆかりの地(出身地など)に設置する、という報道がありました。

ふと興味がありましたので、東陽町は?と思い、学校近くの市道と県道を歩くと、ありました。立派な東陽町オリジナルマンホールカバーが。年代別に作られたのであろう2種類のカバーには、「石橋」「桜」「川の様子」が描かれているようです(他にも描かれているかもしれませんが)。また、左側のカバーには「松」?も。

何事もそうですが、ちょっと意識して物事を見ると、新たな発見があるかもしれません。

今後の活躍も楽しみです

熊本県中学選抜バレーボール選手権大会 ~nakagawaふれ愛アリーナ~にて

6月14日(土))に、男子バレーボール部が県大会に出場しました。1回戦は、有明・天水中合同チームとの対戦です。試合は、1セット目を取られましたが、2セット目で取り返し、1対1としました。そのまま勝利を呼び込みたい3セット目では、流れをつかめず落としてしまい、惜しくもセットカウント1対2で敗退となりました。しかし、試合の度に力がついてきているのを感じていますので、その流れを中体連に向けて、バドミントン部とともに力を発揮していけたらいいと思っています。

今年度は、7月からのボランティアガイドを予定しています。

写真は左から、昨年度の通潤橋への視察研修(8月)、そして、さくら祭りのボランティアガイド(3月)の写真です。

6月14日(土)、八代観光ガイド協会(八代の歴史・文化・自然の魅力を訪れる方々にわかりやすく伝える活動)10周年の記念講演会と、その後の祝賀会に参加させていただきました。各界の方と話しをさせていただく中で、令和4年10月から発足している東陽中の「日本遺産中学生ボランティアガイド」の活動が、その一役を担っていることを知ることができました。今年度は7月からガイドを行う予定としていますが、とても楽しみです。生徒の皆さんよろしくお願いします。そして、来町者の皆さん、温かく中学生のガイドを見守っていただけると幸いです。

生徒の皆さんの活躍が光ります

生徒集会

今週は生徒集会が行われ、各専門委員会から5月の取組の反省と6月の予定が紹介されました。また、6月は生活委員会からの発表もありました。

生徒総会の報告

6月4日(水)の昼休み、生徒総会で話し合われた議案についてまとめたことを、4人の執行部より報告がありました。内容については主に第3号議案の「生徒心得」についてでした。総会後、執行部で熟議を重ね、担当教諭にアポイントをとり、議案について諮(はか)りたいことを伝えたい、という大切な課程を経て、校長室に来てくれました。その場にいた私が頭の下がる思いでいたところです。報告内容については今後、会を経て、あらためて執行部の皆さんにお伝えしたいと思います。

今週はバドミントン部が県大会に

6月8日(日)には熊本県中学生バドミントン選手権(個人戦)が山鹿市総合体育館で行われ、本校からシングルスで2名が出場しました。健闘したものの、惜しくも勝負はつきましたが、あとは「中体連でその雪辱を果たします」と意気込みを見せてくれました。 また、14日には男子バレーボールが県大会です。健闘を祈ります。

教職員も頑張ります

東陽町では、小中学校で連携し、「東陽小・中学校区 育ちの架け橋」を作成しています。この表には、小学1年から中学3年生までの9年間に、それぞれ「こんなことができたらいいなあ」という、目指す「すがた」が書いてあります。児童生徒の発達段階に応じて学習習慣や生活習慣のことを具体的にイメージできるので、とても参考になる表だと思います。あわせて、教職員もこれを基本に据えて、小中一緒での研修を行っているところです。今週は小学校の4・5年生国語の授業研が行われ、7月9日は中学校1年生国語の授業研を行う予定です。

東陽中の良いところが出ています

生徒総会

5月29日(木)に生徒総会を行い、各専門委員会から年間計画の提案と、あらかじめ学級で練られた3つの議題について話し合いがされました。

議案

第1号議案 執行部の年間計画への改正案や疑問点

第2号議案 各委員会への改正案や疑問点

第3号議案 生徒心得

生徒一人一人が考えを出し合い、それを学年代表者が発表し、執行部が答弁する形で進められるなど、白熱した会となりました。特に時間をかけて質疑応答があったのは生徒心得についてでした。

1.「学校生活」(ストラップの数、テレフォンカード、登校完了時間etc.)

2.「生徒心得」(インナーの色、ネックウォーマー、頭髪、式時の服装 etc.)

3.「校外生活」(生徒証明証、夜間外出etc.)

※決議については後日、執行部から示されます。

生徒会の皆さん、これからも東陽中学校をよろしくお願いします。

小規模校だけど部活動もすごい!

5月31日(土)に県選抜バレーボール選手権八代予選が行われ、男子バレー部が準優勝でした。決勝の一中戦では、1セット目からサーブ、スパイク、ブロックがビシバシッと決まり、何より元気な声が出ていて、1セット目を先取。2セット目は競っていたものの一つ落とし、セットカウント1対1。迎えた第3セット目では、一進一退の攻防戦に会場は大盛り上がりです。あと1点とれば優勝というところまできましたが、あと一歩及ばず、25対27で惜敗。部員や応援者の数では明らかに少ない「東陽中・二見中合同チーム」ですが、プレーが進むにつれ見応えのある試合に対して、会場からはたくさんの声援をいただきました。勝敗はつきましたが、スポーツの力ってすごいな!って思った瞬間であり、見ていた方々もそう思ったに違いありません。なお、県大会は6月14日に予定されています。

また、バドミントン部では、2名の選手が6月8日の県大会に出場する予定です。両部ともに楽しみですし、一月後に迫る中体連に向け、ラストスパートですね。

得点板は3セット目の「あと1点で優勝」の時の写真です。

いろんな発見がありました

今週も盛りだくさんの一週間でした

1年生の理科の授業では、「あさがお」の種を4月22日にまき、ずっと育てています。ちょうど一月が経ち、双葉になったかと思えば、みるみるうちに大きくなっているようです。あさがおは種をまいて50日前後で咲くといわれていますが、6月中旬には花が咲くかもしれません。その他に理科室前にはたくさんの植物や昆虫などが置いてありますが、先週は「アミアゲハ」がふ化し、自然に帰っていきました。あと数匹いるようで、下の写真はその幼虫とさなぎです。そして、校庭の片隅にあじさいの花も咲いていて、一番摘みの花を玄関先に生けていただきました。季節は確実に変わっているのを感じます。

5月21日(水)に八代市教育委員会から6名の方が、また、5月23日(金)には教育事務所から3名の方が、いわゆる学校訪問の形で授業や学校全体の様子を見に来られました。生徒の皆さんは、誰がいてもいつも通りの姿で、落ち着いて授業を受けていたようです。訪問者からもたくさんお褒めの言葉もいただきました。

また、toyo寺子屋(全員学習会)や夕方ランニングも始まるなど、東陽中学校の特徴ある取組が徐々に本格的になってきました。

繋がれ~スマイル全開 東陽っ子の絆~(小中合同運動会)

テーマ 繋がれ ~スマイル全開 東陽っ子の絆~ 東陽小中合同運動会

5月17日(土)に予定していた小中合同運動会は、雨天順延のため翌18日(日)に東陽スポーツセンターで行いました。当日は、朝早くからPTA役員の方には駐車場整理を、そして、学校運営協議会の皆様をはじめ、たくさんの保護者の方々に支えられて盛大に運動会ができましたことをまずは感謝申し上げます。また、心配されていたけがや熱中症などの体調不良者もなく、体育館用プログラムも、先行実施された中学女子1000m走と男子1500m走を除き、14競技すべてを行うことができました。

今年度の開閉会式は、表彰以外大人が前に立たず、あいさつなどすべてを児童生徒が担う形をとりました。すっきりとした、児童生徒主体の運動会になったと思います。体育委員長のあいさつをはじめ、担当してくれた小学生、そして閉会式の生徒会長の言葉(講評)は素晴らしいものでした。ここに、小中一貫・連携連携教育の成果を見させていただいたところです。また、どの競技も児童生徒は真剣で感動するシーンと微笑ましさで、私はずっと笑顔でした。おそらく会場にいらっしゃったすべての方もそうだと思います。最後に、保護者のみなさまをはじめ、来館いただいたすべての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

本番さながらの予行練習!

5月13日(火)午前、東陽小学校にて、17日(土)に行われる合同運動会の予行練習を行いました。季節外れの暑さでしたが、予定されたすべての競技を実施することができました。その様子ですが、中学生はお手本となり得るリーダーシップを発揮し、小学生は(その姿を見て憧れを持ってくれたと思いますが)6年生を先頭に素早い行動があるなど、素晴らしい練習だったと感じました。小学1年生から中学3年生までが同じ場所で学習する、これこそがまさに東陽小中一貫・連携教育の中心となる活動の一つだと実感しました。

週末は雨の予報が出ており、態度決定に悩まされるところです。もし17日(土)に雨が降った場合は、18日(日)に順延となります。また、この日も雨やその影響でグラウンドが使用できない場合は、東陽スポーツセンターで実施する予定です。その際、日程の変更や駐車場等でご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

体験活動の場は大切な教育活動

早いもので、新年度が始まり1ヶ月経ちました。1年生もすっかり東陽中学校の一員として毎日の生活を送っているところです。そして2・3年生それぞれが、中間学年、最高学年としての風格が出てきたようです。一つ一つの行事や活動が成長を促しているのだろうと感じているところです。

生徒集会

5月8日(木)、大型連休明け2日目の朝、生徒集会が行われ、執行部及び各専門委員会委員長さんから、4月の活動報告と5月の予定について発表がありました。今月は一大イベントの小中合同運動会もありますので、体育委員会のみならず全校生徒で盛り上げて、全員が成長しいってほしいと思います。

八代の名物・名所を紹介しよう

5月8日(木)3限目の3年生英語授業では、「八代の名物、名所を紹介しよう」と題してスピーチがありました。紹介される側として参加しましたが、どのペアも、「食べてみたいな」「行ってみたいな」というものばかりでした。緊張しながらもちゃんと伝わっていました。このように、話したり聞いたりする実践的な英会話は大切ですね。お招きいただきありがとうございます。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一