学校生活

中体連「男子バレーボール優勝」ワクワクした試合がいっぱい

|

1日目(6月28日(土)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子団体→3位 女子団体→2回戦 ★男子バレーボール(八代第六中学校にて) 優勝→県大会へ |

2日目(6月29日(日)) ☆バドミントン(トヨオカ地建アリーナにて) 男子シングルス→4回戦(ベスト16)1名 女子シングルス→3回戦 |

男子バレーボール「優勝」

バドミントン「大健闘」

3年生にとっては最後の大会となる八代中体連総合大会は、選手の活躍により、たくさんの人たちが感動と元気をいただきました。

前々日の選手推戴式で各部キャプテンが語った意気込み(キーワード)「気持ちのよいあいさつ」「前向きに」「最後まであきらめない」「3年間の集大成」「全力で戦い笑顔で悔いのない試合」「カッコいい姿」「優勝」「コーチ、先生方、保護者の方々に感謝の気持ち」等々(学校通信13号に掲載)が、この2日間の試合で現れていました。

バドミントンは団体戦のチームワークと、個人戦での自分との戦いがありましたし、バレーボールは個々の力、プラス、チームワークを必要とするなど、どちらも見所がたくさんありました。

二見中との合同チームの男子バレーボール部7名は、会場いっぱいの応援を味方につけた決勝戦で、2-0 のストレート勝ちで、見事「優勝」することができました。あっぱれです。県大会での活躍も期待しています。

これまで支えていただいた、すべての方に感謝申し上げますとともに、中体連の報告とさせていただきます。ありがとうございました。

今週は盛りだくさん

避難訓練(水害を想定)(6月25日(水))

今回は水害を想定した、垂直避難を実施し、その後、マイタイムラインを活用した、防災教育を行いました。避難訓練を行う前後に、防災担当者と話をする中で、東陽中学校の下には日奈久断層が走り、地形的に安全ではないこと。そして、一度大きな地震が起きた場合、学校横の川俣川の側面が崩落し、二次災害として川が氾濫することも知りました。単に、大雨による水害にとどまらず、様々なケースを想定した防災への考えや備えが、何段階も上がった機会でした。

ボランティアガイドに向けた事前学習(6月26日(木))

八代市文化振興課の学芸員様に講話をいただき、7月より実施予定のボランティアガイドの事前学習を行いました。1年生にとっては初めてのボランティアガイドでもありますが、2・3年生にとっても知識を広げるための新たな発見があり、とても勉強になりました。講師の先生ありがとうございました。

中体連選手推戴式(6月26日(木))

6月28日(土)・6月29日(日)に行われる、八代中体連総合大会に向けた選手推戴式を行いました。本校には男女バドミントン部、男子バレーボール部があり、それぞれに意気込みを発表してくれました。また、応援生徒代表の言葉も心のこもった内容で、選手のモチベーションを高めさせてもらいました。最後は力強い選手宣誓で締めくくり、本番に向けて舞台は整いました。

親子教育講演会「SNSのつきあい方」(6月27日(金))

「SNSのつきあい方」と題して、親子教育講演会を実施しました。今回は、生徒・保護者・CS・教職員の四者が学びを深めました。身近にあるスマホやオンラインゲームなどを介して、被害者や加害者にもなり得ること、そして何かあったら必ず誰かに「相談する」という方法を熱く語られ、参加者は自分事として考えることができました。まとめの感想でもそれぞれの立場で発表をしてもらいました。ありがとうございました。

職員もアップデートです

AED職員研修を通して

6月16日(月)に、鏡消防署氷川分署から4名の方を講師としてお迎えし、AEDの職員研修を実施しました。心肺蘇生は1分1秒を争い、時間が経過するほど、救命率が低下し、脳への後遺症のリスクも高まると言われます。昨年10月放送された、「放課後カルテ」というドラマの第2話では、小学生が一人でAEDを使って人命を救助するというシーンが話題となりました。

定期的な研修を取り入れることで、知識を高めるとともに、新たな発見もあることから、その都度アップデートしていくことが必要であることを認識したところです。いつ、どの様な状況で起きるかもわからない万が一の事態に、備えていきたいと思います。氷川分署の方にはお忙しい中、丁寧な指導、ありがとうございました。

現在、東陽中学校には、体育館と職員室の2カ所にAEDが設置してあります。

新しい発見がありました

先日、ニュースでメジャーリーグベースボール(MLB)は、世界で活躍している日本人MLB12選手を称え、各選手をデザインしたオリジナル「マンホールカバー」を制作し、選手ゆかりの地(出身地など)に設置する、という報道がありました。

ふと興味がありましたので、東陽町は?と思い、学校近くの市道と県道を歩くと、ありました。立派な東陽町オリジナルマンホールカバーが。年代別に作られたのであろう2種類のカバーには、「石橋」「桜」「川の様子」が描かれているようです(他にも描かれているかもしれませんが)。また、左側のカバーには「松」?も。

何事もそうですが、ちょっと意識して物事を見ると、新たな発見があるかもしれません。

今後の活躍も楽しみです

熊本県中学選抜バレーボール選手権大会 ~nakagawaふれ愛アリーナ~にて

6月14日(土))に、男子バレーボール部が県大会に出場しました。1回戦は、有明・天水中合同チームとの対戦です。試合は、1セット目を取られましたが、2セット目で取り返し、1対1としました。そのまま勝利を呼び込みたい3セット目では、流れをつかめず落としてしまい、惜しくもセットカウント1対2で敗退となりました。しかし、試合の度に力がついてきているのを感じていますので、その流れを中体連に向けて、バドミントン部とともに力を発揮していけたらいいと思っています。

今年度は、7月からのボランティアガイドを予定しています。

写真は左から、昨年度の通潤橋への視察研修(8月)、そして、さくら祭りのボランティアガイド(3月)の写真です。

6月14日(土)、八代観光ガイド協会(八代の歴史・文化・自然の魅力を訪れる方々にわかりやすく伝える活動)10周年の記念講演会と、その後の祝賀会に参加させていただきました。各界の方と話しをさせていただく中で、令和4年10月から発足している東陽中の「日本遺産中学生ボランティアガイド」の活動が、その一役を担っていることを知ることができました。今年度は7月からガイドを行う予定としていますが、とても楽しみです。生徒の皆さんよろしくお願いします。そして、来町者の皆さん、温かく中学生のガイドを見守っていただけると幸いです。

生徒の皆さんの活躍が光ります

生徒集会

今週は生徒集会が行われ、各専門委員会から5月の取組の反省と6月の予定が紹介されました。また、6月は生活委員会からの発表もありました。

生徒総会の報告

6月4日(水)の昼休み、生徒総会で話し合われた議案についてまとめたことを、4人の執行部より報告がありました。内容については主に第3号議案の「生徒心得」についてでした。総会後、執行部で熟議を重ね、担当教諭にアポイントをとり、議案について諮(はか)りたいことを伝えたい、という大切な課程を経て、校長室に来てくれました。その場にいた私が頭の下がる思いでいたところです。報告内容については今後、会を経て、あらためて執行部の皆さんにお伝えしたいと思います。

今週はバドミントン部が県大会に

6月8日(日)には熊本県中学生バドミントン選手権(個人戦)が山鹿市総合体育館で行われ、本校からシングルスで2名が出場しました。健闘したものの、惜しくも勝負はつきましたが、あとは「中体連でその雪辱を果たします」と意気込みを見せてくれました。 また、14日には男子バレーボールが県大会です。健闘を祈ります。

教職員も頑張ります

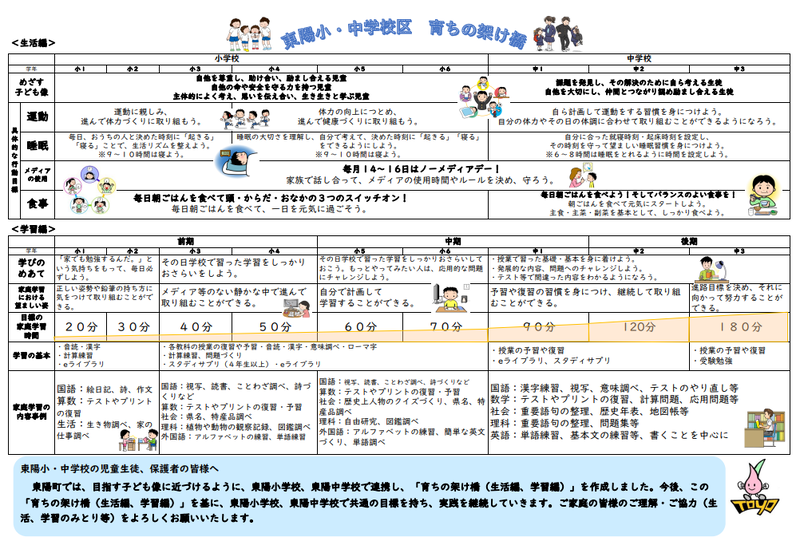

東陽町では、小中学校で連携し、「東陽小・中学校区 育ちの架け橋」を作成しています。この表には、小学1年から中学3年生までの9年間に、それぞれ「こんなことができたらいいなあ」という、目指す「すがた」が書いてあります。児童生徒の発達段階に応じて学習習慣や生活習慣のことを具体的にイメージできるので、とても参考になる表だと思います。あわせて、教職員もこれを基本に据えて、小中一緒での研修を行っているところです。今週は小学校の4・5年生国語の授業研が行われ、7月9日は中学校1年生国語の授業研を行う予定です。

〒869-4301 熊本県八代市東陽町南1869番地

電話番号:0965-65-2650

FAX番号:0965-65-2667

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 御嵜 文男

運用担当者 情報 村岡 伸一