日々の生活の中で

【学校生活】給食の時間

9月5日(木)給食の時間。ランチルームでは、みんなで協力して準備をしていました。そして、準備ができた学年からランチルームに入ってきます。みんながそろうと、結構にぎやかです。みんなで一緒に食べる給食はいいものです。

ところで、ランチルームは当然のようにみんなランチルームと言っていますが、何か名前があってもいいのではないかとふと思いました。

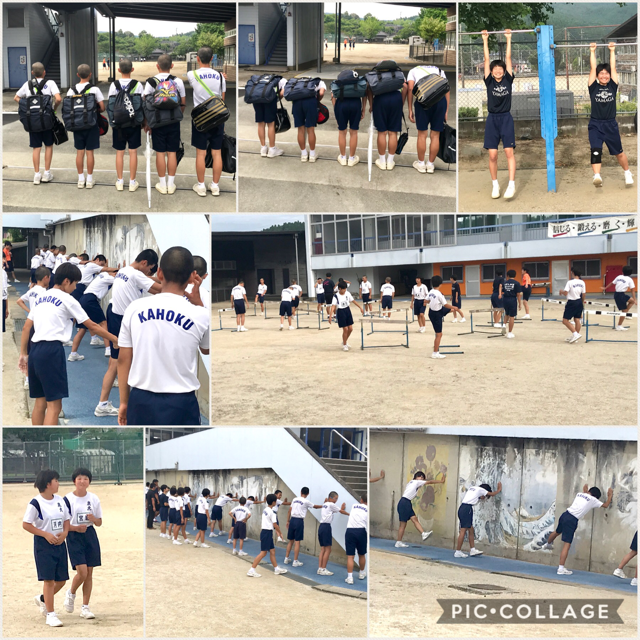

【学校生活】市中体連陸上競技大会、決起集会

9月5日(木)、8時10分より、市中体連陸上競技大会に向けての決起集会を行いました。今回の決起集会には、鹿北小学校の6年生も参加しました。

生徒代表激励の言葉、そして、生徒代表決意の言葉を3年生の男子が力強く発表してくれました。

そして、生徒会長に校旗授与、3年生女子生徒が思いを込めて選手宣誓を行いました。

鹿北中らしく、総合力で勝負することを確認し、この中体連陸上を通して、さらに一歩、生徒会目標に近づくことが大切だということを、みんなが意識することができました。圧倒的な鹿北中の力を見せてくれることを期待します。

保護者の皆さま、地域の皆さま、生徒の頑張りをぜひ見に来てください、そして、熱い声援をお願いいたします。

山鹿市中体連陸上競技大会は、9月10日(火)山鹿市カルチャースポーツセンター多目的グラウンドにて、8時20分開会です。

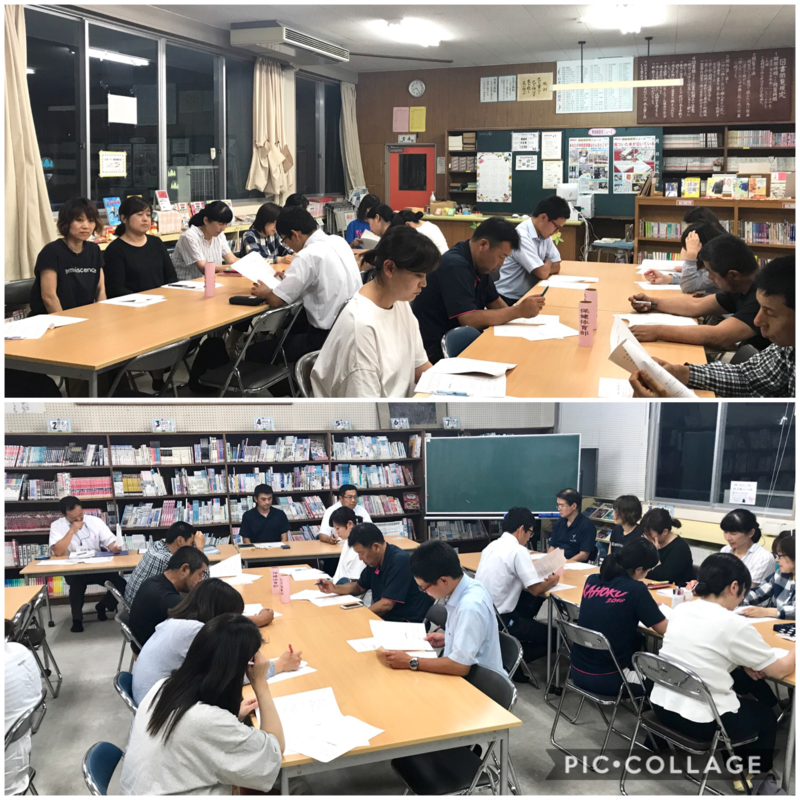

【学校生活】2学期の新たな取組

9月4日(木)午後3時50分より、2学期の新たな取組についての説明会を行いました。学習面では、語彙力が不足しているという課題への対策として、①朝、10分間読書を取り入れていくこと、家庭学習不足という課題に対して、②午後8時30分から午後9時30分の1時間を「清流人学びの時間」と設定し、全生徒、家庭学習時間とすること(これは最低ライン)、③家庭学習の状況を調べるため、1週間の家庭生活の記録をとること、(より効果的な家庭学習のために)の3点が提案されました。

学校生活では、みんなが課題として感じている「思いを伝え合える鹿北中を創る」の取組として、①1分間スピーチを行っていくこと(友だちの思いを知る)、②短学活での教科連絡をやめて(各自で黒板を確認する)、その日の授業の良かった点や課題を教科係が担当の先生に聞いて、みんなに伝えていく。そして、次に授業がある時に、課題を黒板横に掲示する。(学びに向かうレベルをさらに上げる)

などの内容が各担当の先生より伝えられました。

とにかく、まずやってみることが大切。生徒、先生、家庭の三者が一体となって取り組んでいきたいと考えています。

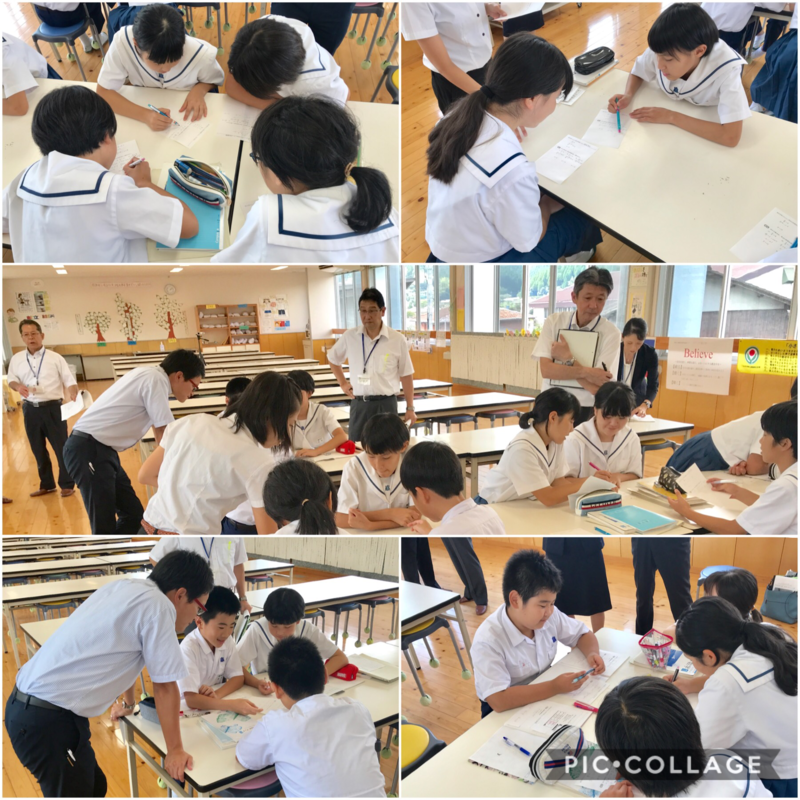

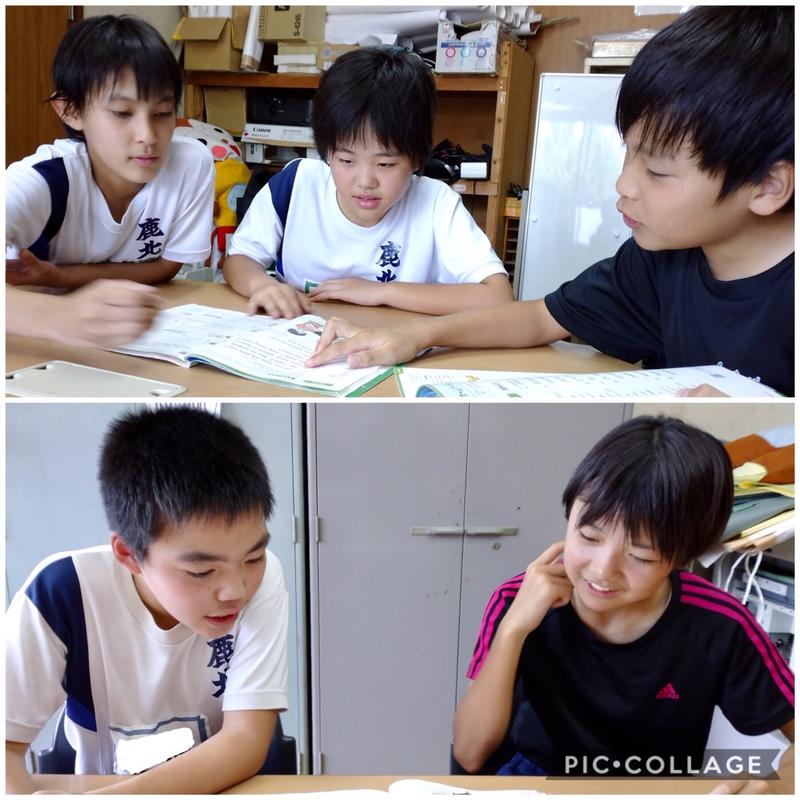

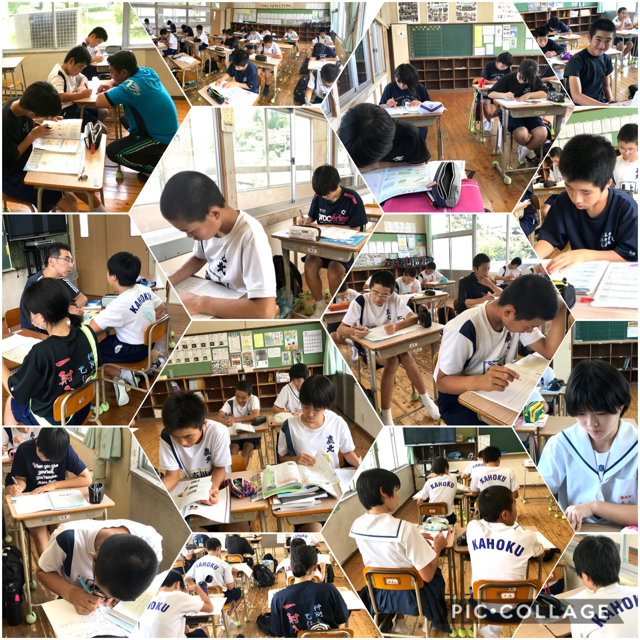

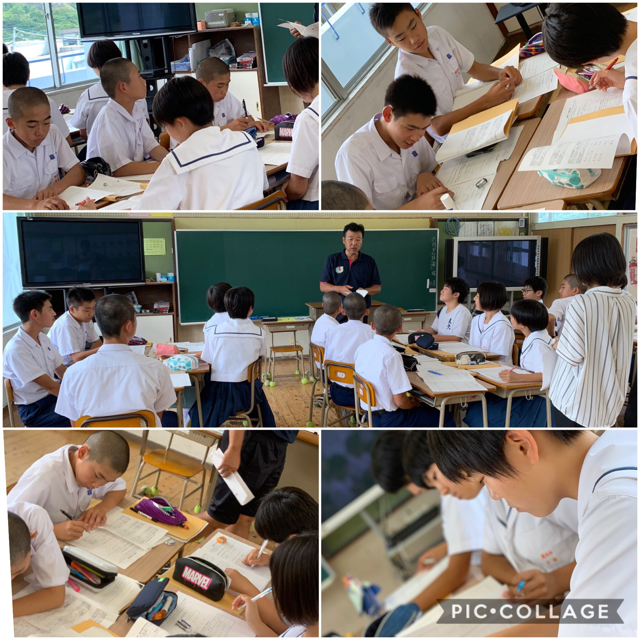

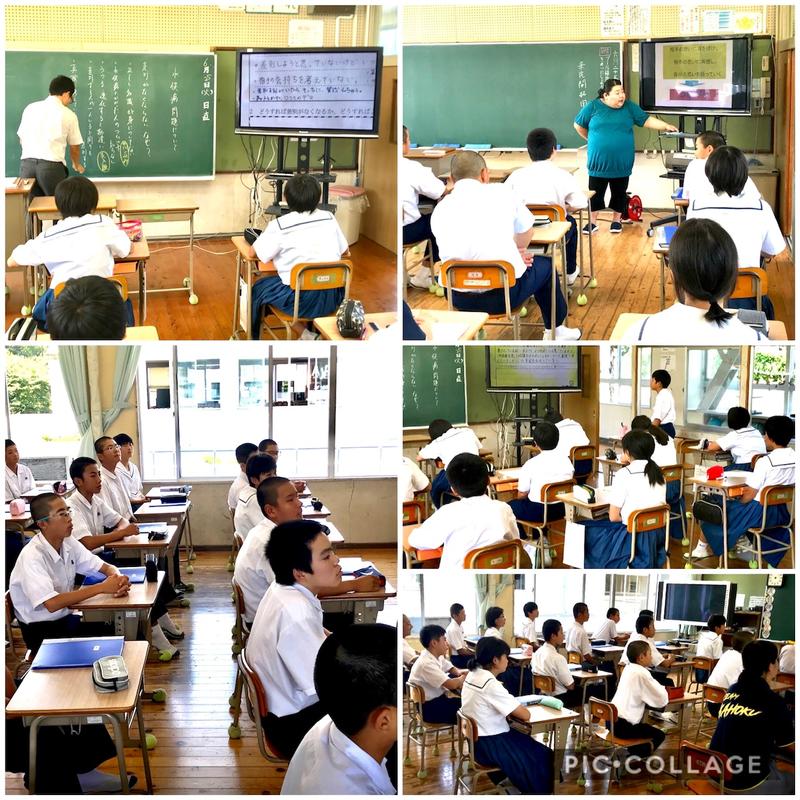

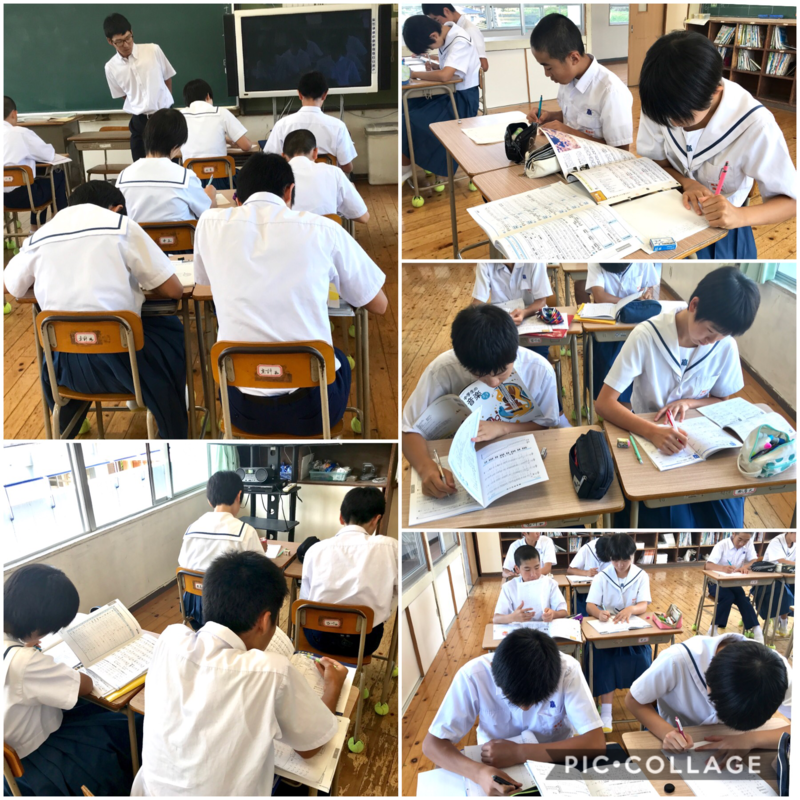

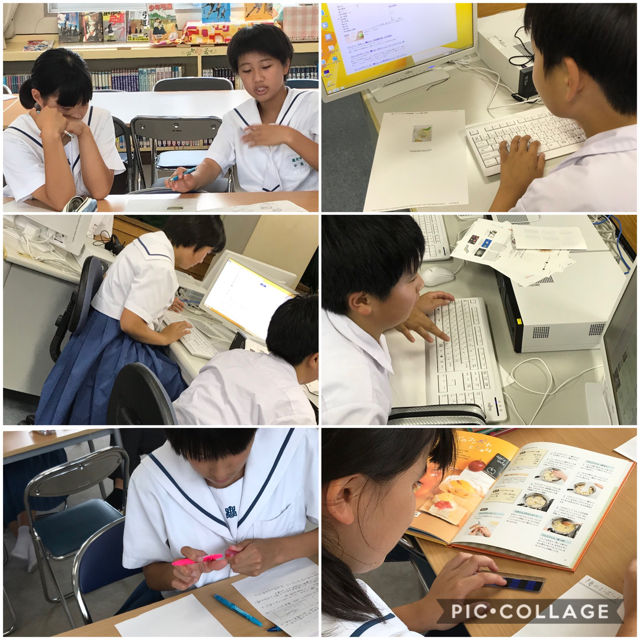

【学校生活】当たり前のレベルの高さ

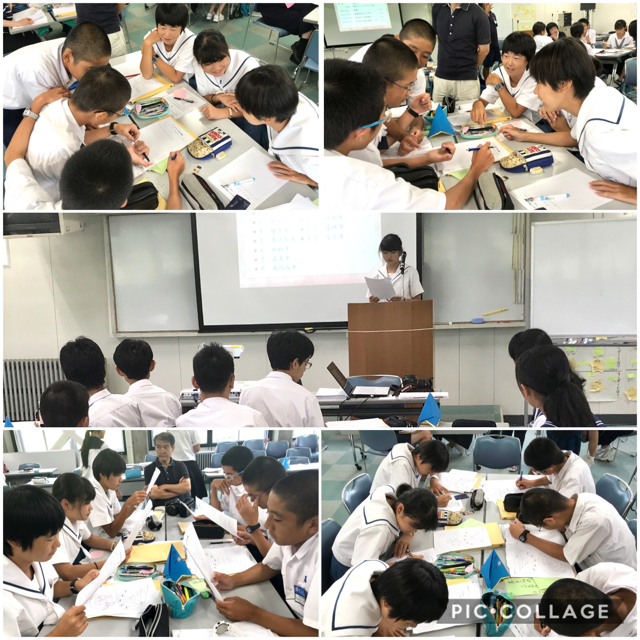

9月4日(火)今日は県教育員会、市教育委員会よりたくさんの先生方が来校されました。そして、授業中の生徒のようすを参観されました。参観された先生方から、一生懸命学習に取り組む姿、積極的に発表したり、話し合う姿、そして、教え合う姿がとてもすばらしいとの言葉をたくさんいただきました。

あらためて、鹿北中の生徒の当たり前のレベルの高さを感じました。

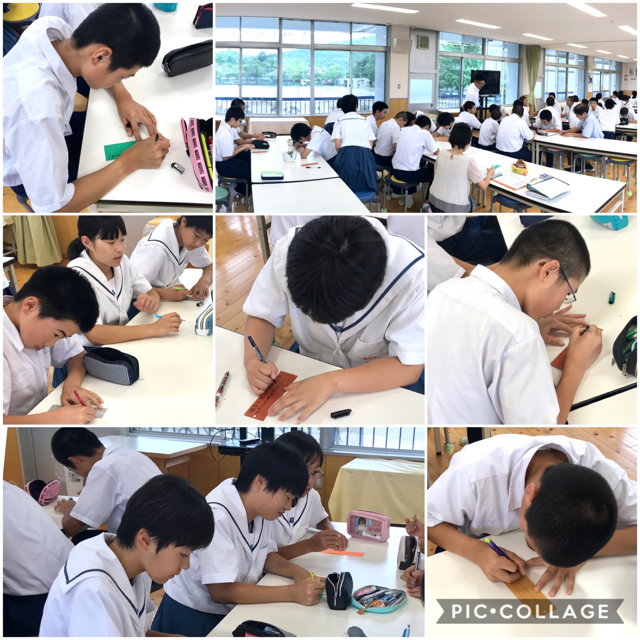

【学校生活】笑顔が増える学校

今日は、2年生女子生徒が、ミサンガを作って校長室に持ってきてくれました。来年、オリンピックが東京で開催されるので五輪の色(青・黄・黒・緑・赤)で作ってくれました。

鹿北中には、いろいろな居場所があり、その居場所で自分のペースで活動したり学習し成長することができます。そして、たくさんの笑顔が増えていきます。

鹿北中がそんな学校であることが誇りです。

【学校生活】一足早く、秋をいただきました。

9月4日(水)、あやすぎ学級の3年男子生徒が、栗を持ってきてくれました。さっそくみんなで試食をしました。むくのに少し苦労しましたが、食べてみると口の中いっぱいに栗の香りが広がりました。

一足早く、秋をいただきました。

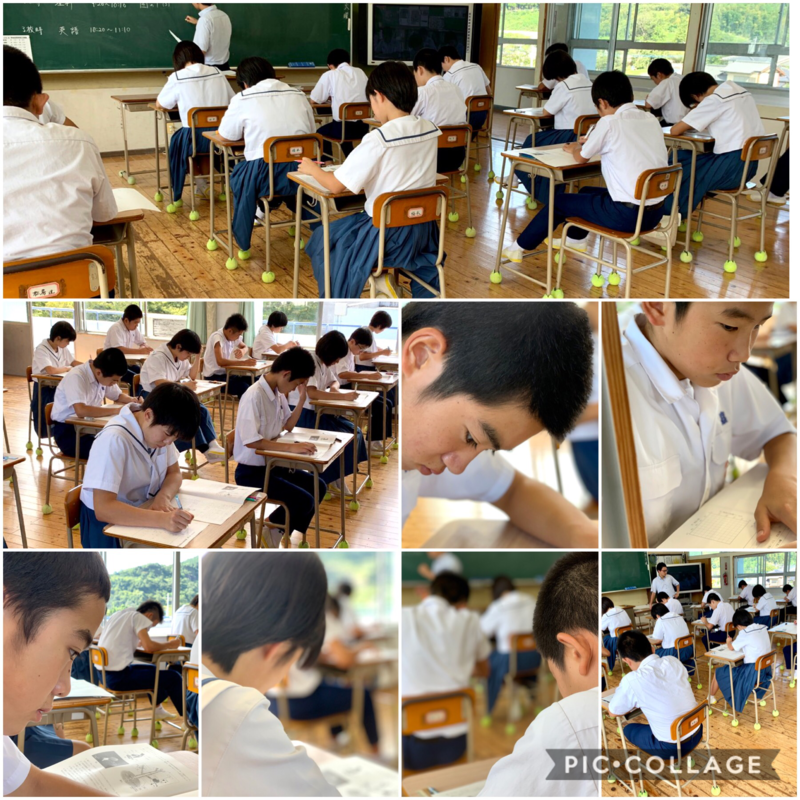

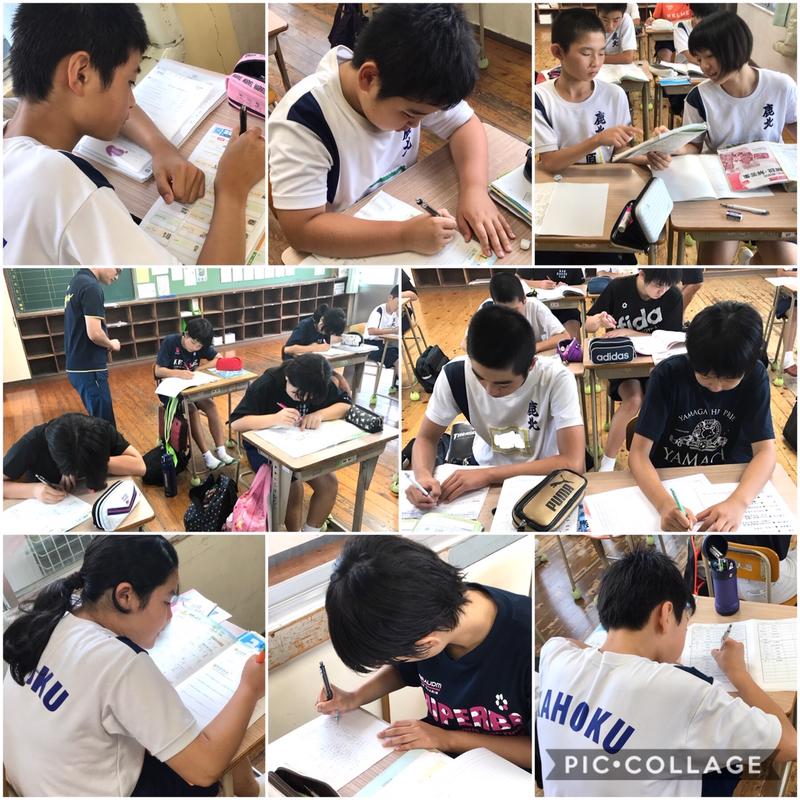

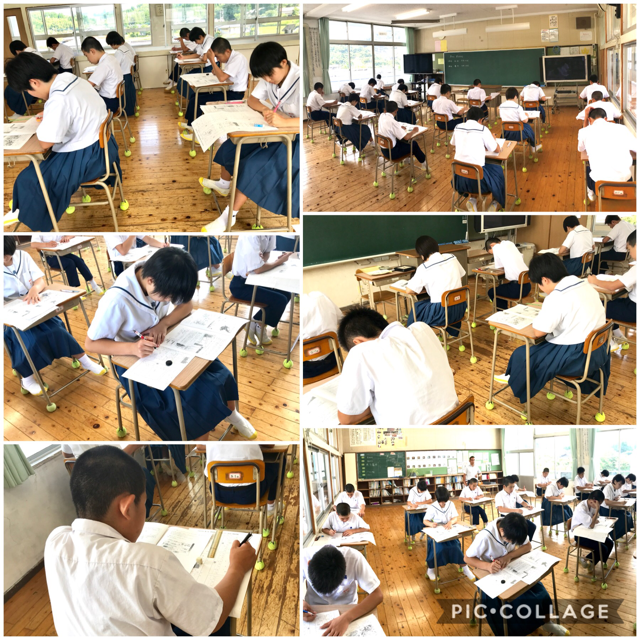

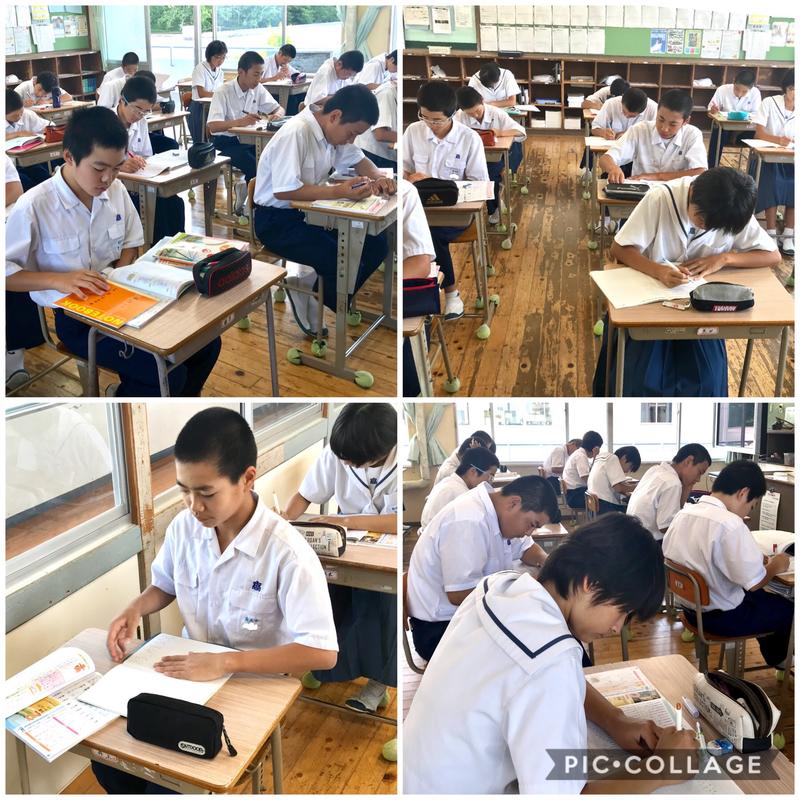

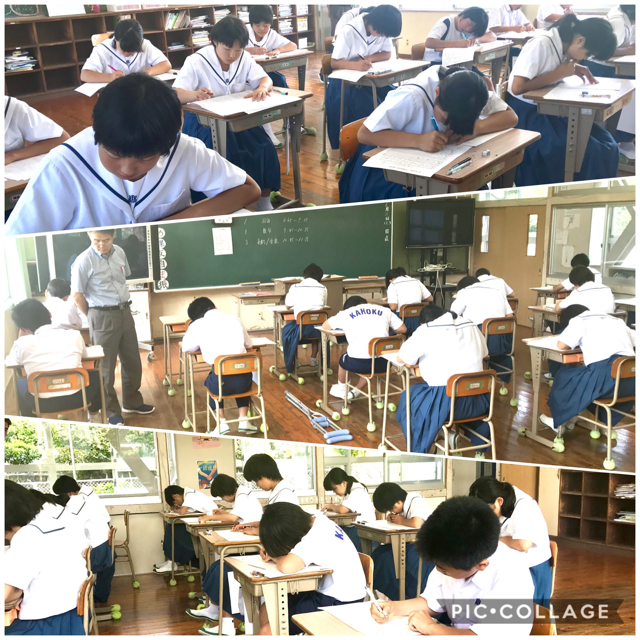

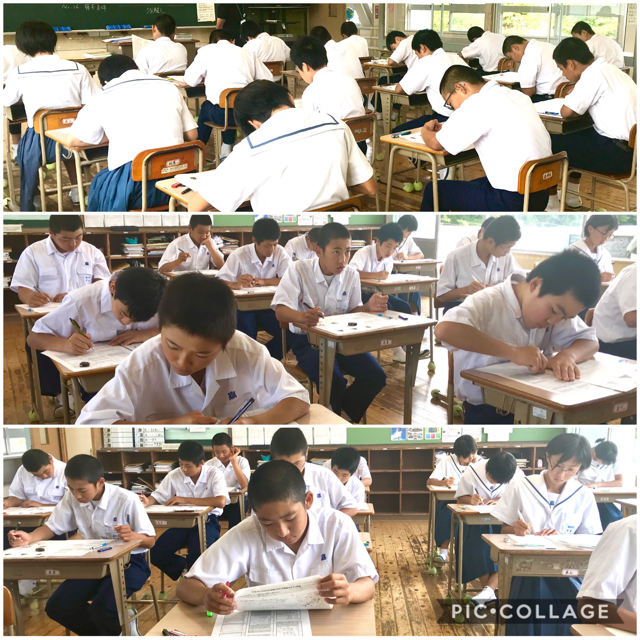

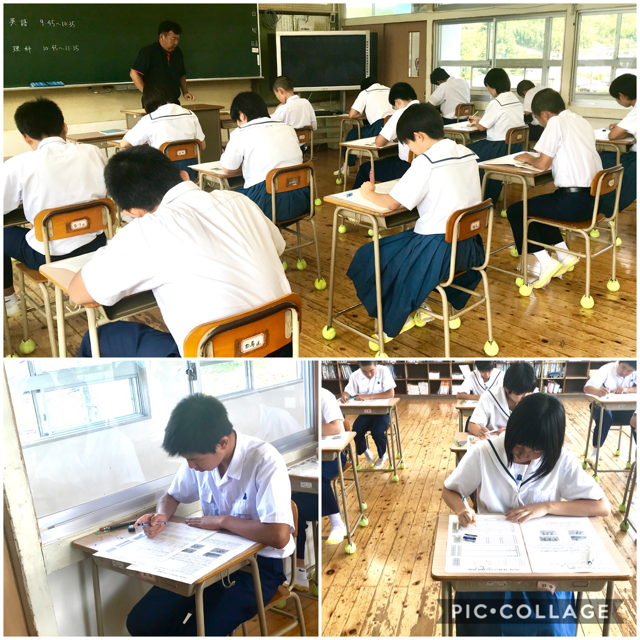

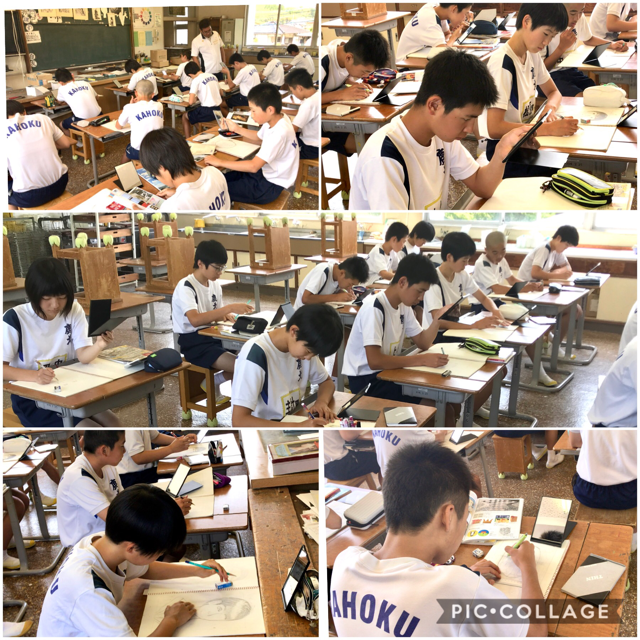

【学校生活】3年生、共通テスト

9月3日(火)、3年生の進路を考える上で大切な共通テストが今日から2日間の日程で行われます。教室には、張り詰めた空気が流れ、みんな真剣な表情です。試験監督の先生が歩く足音、ペンを走らせる音、咳払いなど、聞こえる音は限られています。鹿北中はすべてのイスにテニスボールをつけているので、イスを動かす時の音は聞こえてきません。

共通テストは大切です。しかし、進路はテストの点数だけで決めるものではありません。夏から秋、そして冬へと季節が進んでいく中で、いろいろな人と相談しながら、最後は自分の意思で進路を決めてほしいと思います。

ガンバレ、3年生!

【学校生活】朝の登校のようす

朝の登校風景。久しぶりの青空。朝夕がだんだん過ごしやすくなってきました。季節が少しずつ変わろうとしています。

そんな青空の下、勉強道具や部活動道具をいっぱい持って登校する生徒。小中学生が一緒に登校する姿はいいものです。

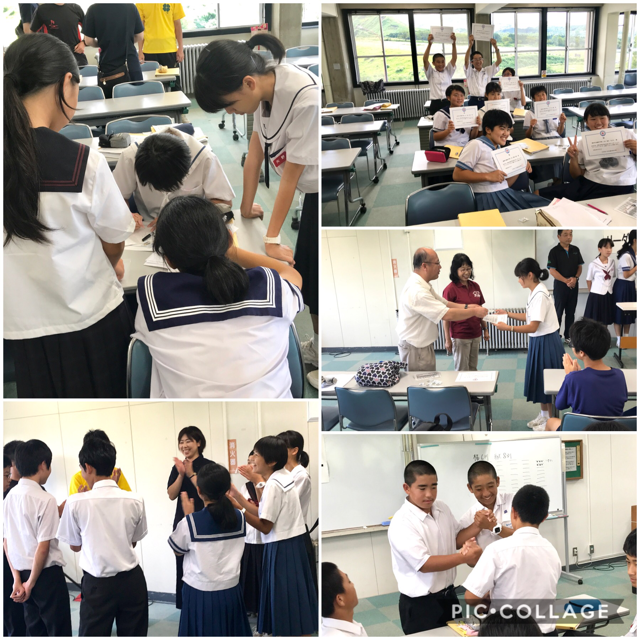

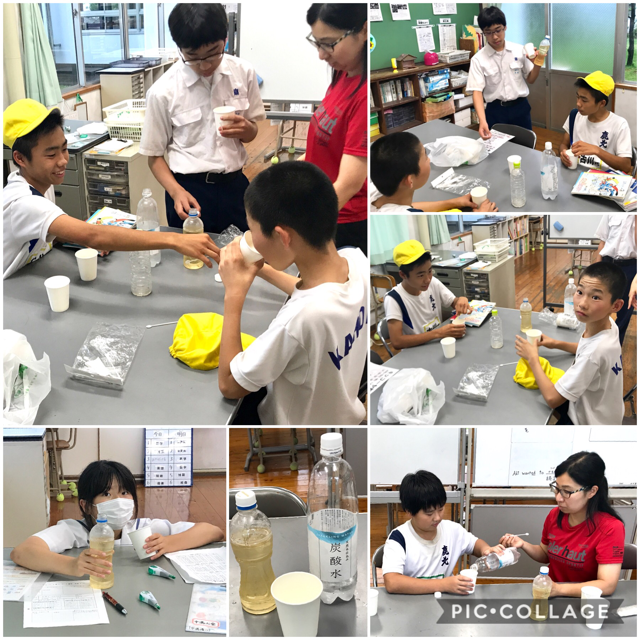

【学校生活】防災教室

8月29日(木)5・6時間目、鹿北中伝統の防災教室が行われました。昨年度は3年に1回の宿泊を伴う防災教室を行ったので、今年度は午後の2時間の防災教室です。前半、釜石の奇跡に学び、後半は、救命救急・AED講習を行いました。

特に、「想定にとらわれるな」、「その状況下で最善を尽くせ」、「率先避難者たれ」との三原則について確認し、鹿北版防災クロスロードにチャレンジしました。

後半の講習は、山鹿消防署鹿北分署から4名の方に来校していただき、胸骨圧迫とAEDの使い方について教えていただきました。やはり、やってみないと、いざという時になかなかでいないので、今日は全員が、胸骨圧迫とAEDを実際に取り付ける練習をしました。

学校には、体育館と玄関の2カ所にAEDが設置されていることも確認しました。

鹿北分署の方々からは、

・まずどう自分の身を守り、それから、どう人を助けるのかが大切。

・班の話し合いの中で、一人だけ違う意見があった。その意見に耳を傾けてほしい。

なぜなら、みんなが気づいていないことに気づいているかもしれないから。

・そばにいるあなたにしか救えない命がある。行動する勇気を持ってほしい。

とのお話をいただきました。しっかりと心に刻み、行動できる人でありたいと思います。

鹿北分署の皆さま、今日はご多用の中、鹿北中生のためにありがとうございました。

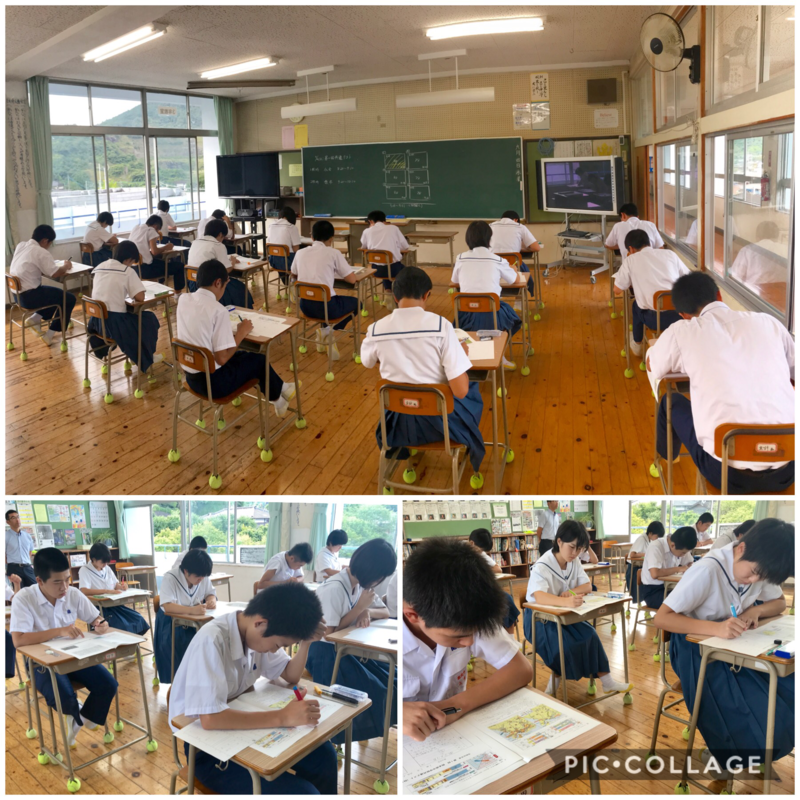

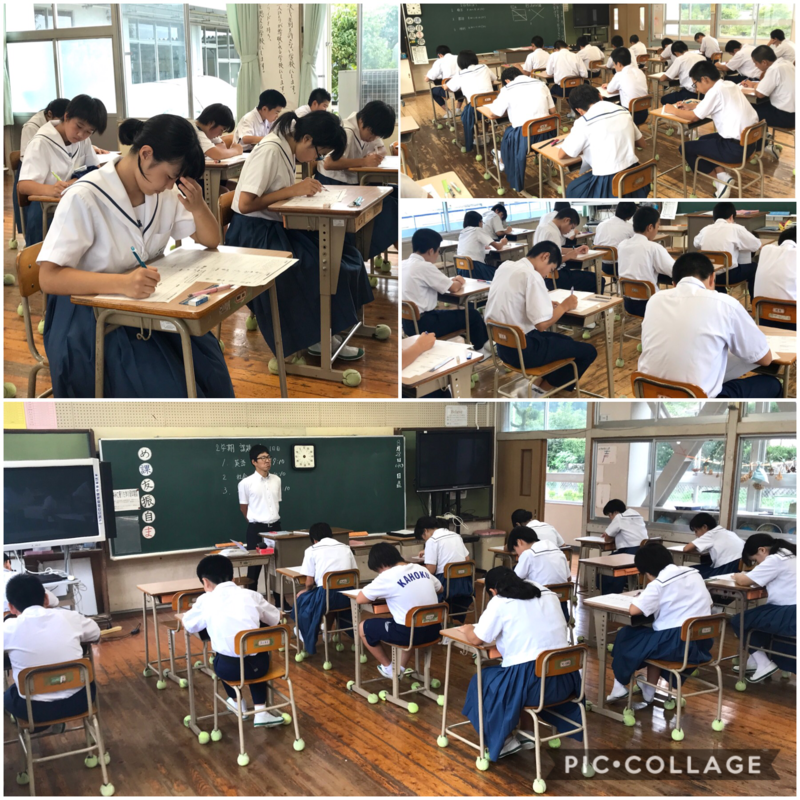

【学校生活】1・2年生課題テスト始まる

8月29日(木)、今日から2日間、1・2年生は課題テストが行われます。夏休みに学習したことを確認するためのテスト。課題テストに取り組む生徒の真剣な姿からは、もう夏休み気分は消えています。

勉強、スポーツ、様々な行事に全力で取り組み、どこまで成長できるのか、そんなチャレンジが始まったことを感じさせてくれる教室の静けさです。

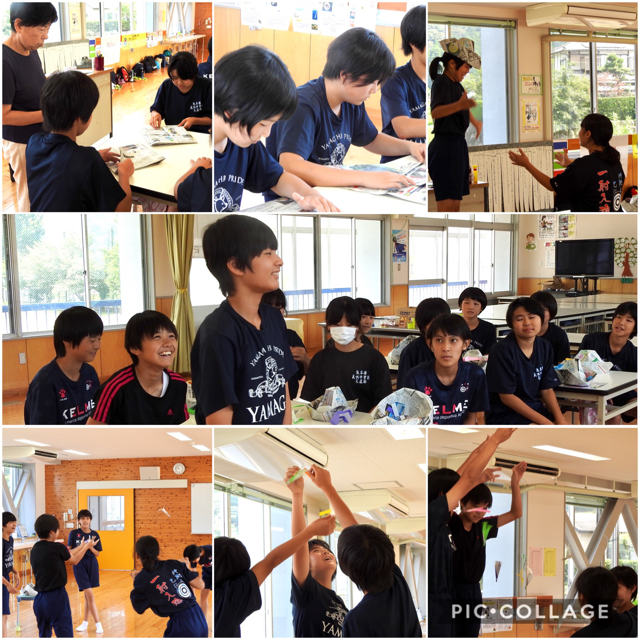

【学校生活】2学期が始まりました。

8月27日(水)、今日から2学期が始まりました。元気に登校してくる生徒。だけど、部活動や克己タイム、サマースクールなどで、生徒は毎日のように登校してきていたので、2学期が始まって久しぶりに生徒と会ったという感覚ではないかなと思いました。

2学期最初の活動は、大掃除です。夏休みの間、まったく使っていなかった教室やずっと掃除をしていなかったところがたくさんあるので、普段の掃除より時間を多くとって頑張りました。体育服に着替えて掃除をしている姿を見ると、「ああ!2学期が始まった」という気持ちになりました。

8月27日(水)午前9時30分より、ランチルームで表彰式、報告会、そして始業式を行いました。

表彰式は、県中体連大会で優勝した弓道女子団体と代表個人で3位入賞の井上さん、鹿本町招魂祭奉納中学軟式野球大会で優勝した野球部の表彰を行いました。今、玄関前には、優勝旗が5本飾られています。全校生徒55名の学校としては、快挙だと思います。また、優勝にはとどかなくても、努力やチャレンジし、自分との戦いを毎日のように繰り返している運動部活動生やクラブチームに所属している生徒の成長した姿は、優勝旗と同じくらい価値があると思います。

生徒一人一人の成長につながる活動をこれからも大切にしていきたいと思います。

報告会は、JRC(青少年赤十字)トレーニングセンターに参加した生徒、福祉施設でのワークキャンプに参加した生徒の活動報告です。トレセン参加生徒は、4日間を通して、先見やVSなど自主的に次のことを予測しながら動いたり、活動することが大きな学びになったこと、また、学校に戻って具体的に何に取り組むのか考えてきたことを一人一人が発表しました。「トレセン後の初めの一歩」を踏み出すことができました。

ワークキャンプ参加生徒は、福祉施設でのボランティア活動を通して相手の立場を考えること、そして、元気づけようとの思いで行ったけど、逆に元気づけられたり、励まされることがあった。ボランティア活動を通して考えたり気づいたことを、学校生活にも生かしていきたいと伝えてくれました。

始業式では、教務の橋本先生から2学期の行事や活動に取り組む時の意識や心のあり方、何のために2学期はたくさんの行事があるのかなど、2学期の大切さについて話がありました。

生徒会長からは、生徒会目標達成に向けての決意や具体的な取組について思いを込めて話してくれました。2学期が目標達成のリミットであり、1つ1つの行事を通してみんなで目標に近づき達成しようと力強く話してくれました。

校長からは、学校教育目標達成に向けて話をしました。「一人一人の個性の開花」個性=自分らしさ。いい面も自分がいやな面も含めて自分。自分の強みや良いところを生かすことで自分らしさが輝く、そんな2学期にしてほしいと伝えました。

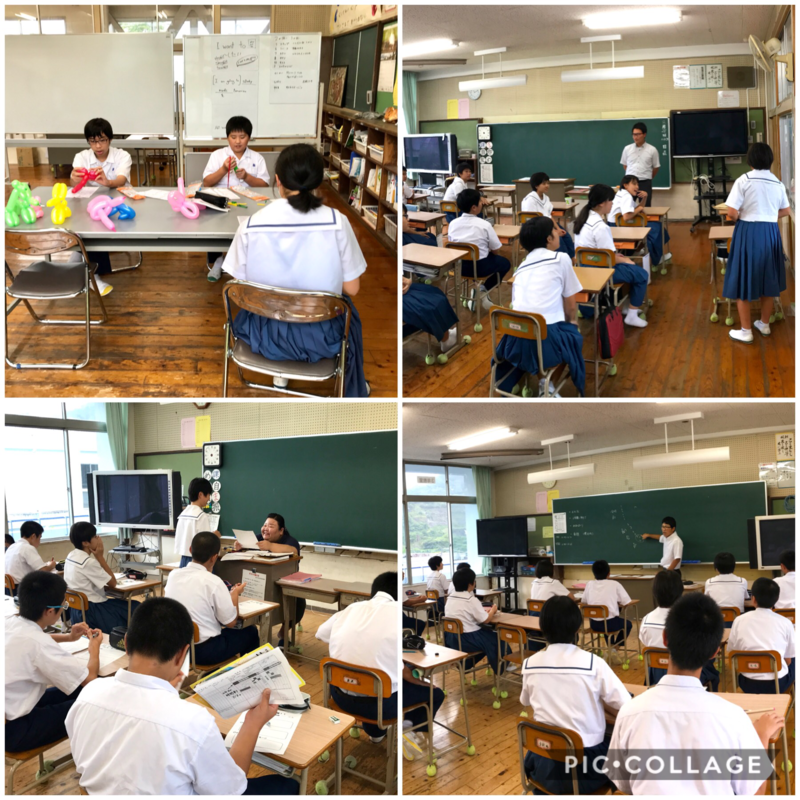

始業式後の学活では、宿題の回収、担任の先生、2学期の目標など様々で、今日が2学期に1日目ということが感じられる内容でした。あやすぎ学級では、バルーンアートづくりにもチャレンジしていました。

午前中の活動が終わって、いよいよ給食です。給食の時間はホッとします。みんなランチルームで楽しそうにいただいていました。

今日のメニューは、キーマカレー、ナン、かみかみするめサラダ、そして、デザートには手作りみかんゼリーがついていて、バランスがよくて、味付けもやさしい感じがしました。

給食は大人になっても楽しみな時間です。

今日は水曜日で、NO部活動です。生徒が帰ったあと、先生方は「道徳教育」の研修を行いました。パワーアップ研修に参加した吉村先生が、プレゼンを使って参加型の研修です。特に、道徳の教科化に伴い、評価について、様々な角度からみんなで考えていきました。

短い時間でしたが、いろいろと考えることができました。

【学校生活】ボランティア活動

8月23日(金)、ワークキャンプの時、小規模多機能ホームかほくでボランティア活動をした生徒たちが、夏祭りのお手伝いに行きました。積極的に参加したいとの意欲的な気持ちがとてもすばらしいです。

鹿北中の生徒は、様々な交流活動を通して成長していきます。

「交流」は鹿北中教育活動のキーワードとなっています。そんなことを感じさせてくれるボランティア活動です。

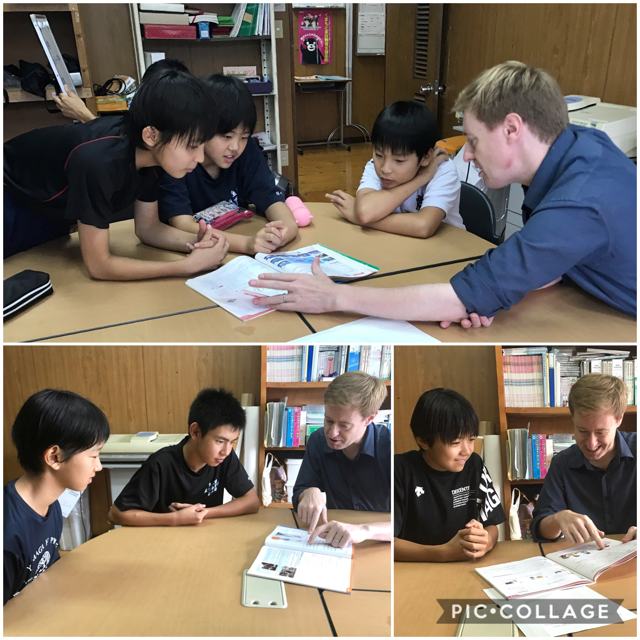

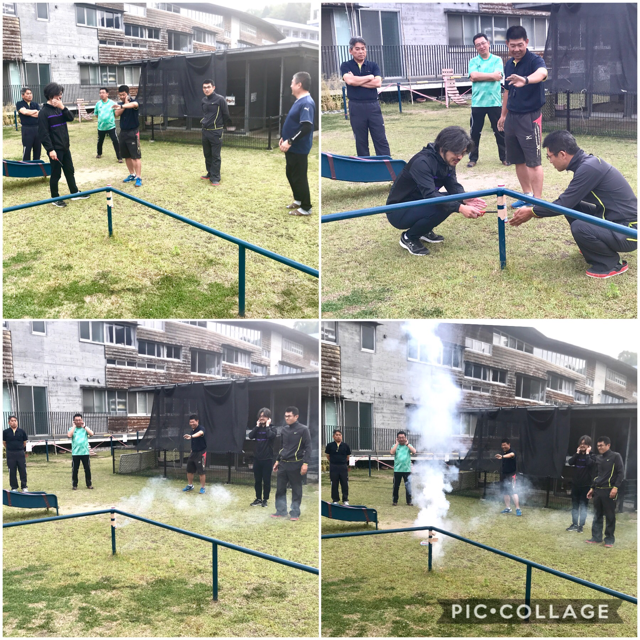

【学校生活】オーストラリア中高生との交流

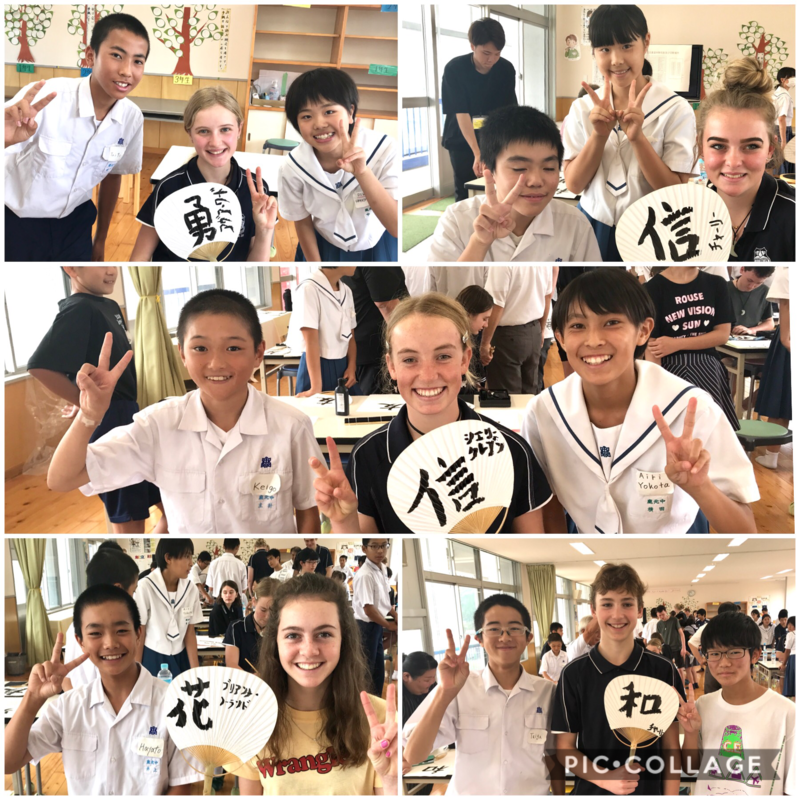

8月19日(月)、オーストラリアのクーマから山鹿市にホームステイで滞在している中高生と鹿北小・中学校の児童・生徒との交流会が行われました。

9時30分過ぎ、鹿北中に到着した中高生の歓迎セレモニーが行われました。鹿北中生が歌い継いでいる震災復興の歌「しあわせ運べるように」を手話を交えて歌い、生徒会長の歓迎の言葉と続きました。オーストラリア中高生からは、オーストラリアの自然や歴史、文化や学校紹介などが行われ、交流がスタートしました。

体育館から弓道場に移動し、日本の伝統武道である弓道を弓道部の生徒が披露してくれました。一つ一つの動きに興味深そう見入っていて、矢が的に当たるたびに、拍手や歓声があがりました。

再び体育館に戻ると、鹿北小学校の児童が、けん玉、竹とんぼ、かるた、相撲、福笑い、火起こし、縄跳びなどのブースを準備していて、日本の伝統文化を通しての交流活動を行いました。けん玉が上手にできた時の笑顔、福笑いで爆笑する姿、火起こしで火がついた時の喜ぶ顔、かるたに熱中する姿など、たくさんの笑顔を見ることができました。小学生のアイデアはすごいと思いました。

午前中最後の交流活動は、ランチルームでの書道とうちわへの文字入れです。筆の持ち方や文字の書き方などを丁寧に教える鹿北中生、一生懸命に真剣に字を書くオーストラリアの中高生、片言の英語を駆使して、またジェスチャーを交えて積極的に交流する鹿北中生の姿はとても微笑ましいです。うちわは日本での楽しい思い出となることと思います。

体育館で記念写真を撮って、1・2年生とはここでお別れとなります。アーチを作って言葉を交わしながらの別れは名残惜しいものがありました。

オーストラリアの生徒は、バスで旧岳間小学校に移動しました。そこには、地域の方々が心を込めて作ってくださったたくさんの料理が準備されていました。鹿北中3年生も、11時前に岳間に移動し、昼食の準備などを行いました。

鹿北の地域の皆さまは、前日から準備をしてくださり、本当においしくて手作りのご馳走に、みんな驚いていました。

昼食後は、近くの川で水遊びです。制服の生徒もいたので、足だけを水につけるようにとオーストラリアの先生から言われていたようですが、途中からは、もうそんなことは関係なく水をかけあったり、みんなびしょ濡れになりながら思いっきり遊びました。歓声が山にこだまするくらいにぎやかな時間となりました。

旧岳間小に戻り、保護者の方々と3年男子生徒が竹で作った流しそうめん。日本の伝統文化を楽しみました。器もはしも竹製です。そうめんが流れてくるたびに、上手にはしを使って器にそうめんを入れていきます。もう必死です。そして、楽しそうです。言葉は通じなくても、楽しいとかうれしいなど、心で通じ合うことができることを生徒たちの様子を見ていて教えられました。

最後は、恒例のスイカ割り。前回よりもスイカの数を増やしました。希望者を募るとたくさんの生徒が手を挙げました。レフトとかライト、ゴーやバックなどみんなが英語で指示し、スイカが割れたときは大歓声、当たらなかった時は大爆笑。すごい一体感です。その後、みんなでスイカをいただきました。

すべての活動が終了し、3年生代表生徒の別れの言葉、そして、オーストラリア中高生からの感謝の言葉が伝えられました。そして、今日の午前中の活動をまとめた写真をプレゼントしました。満面の笑顔で喜んでくれました。最後に地域の方々や保護者の方々もみんな一緒の記念写真。最高の笑顔です。

一人一人とハイタッチをして別れを惜しみながらも、バスに乗り込んでいきました。バスが見えなくなるまでみんな手を振り続けました。

鹿北の小中学生、保護者の皆さま、地域の皆さまのあたたかな心、おもてなしの心、そして、鹿北の自然の豊かさなどを感じてもらえたことと思います。言葉での交流、言葉を超えた交流、様々な形で人と人とは思いを伝え合うことができることを学びました。

今年の夏も、すばらしい成長の軌跡をまた一つ刻むことができました。

【学校生活】学校閉庁

8月13日(火)〜15日(木)の3日間、学校は閉庁させていただきます。

台風10号の動きが気になります。十分な備えをお願いします。

【鹿北の自然】涼を求めて

8月12日(月)、今日は鹿北のいろいろな所に行ってみました。最初は、涼をも求めて、釘ノ原の滝です。人は誰もおらず、静寂の中、聞こえてくるのは水の音だけです。国道3号線をちょっと入っただけなのに、まったく違った風景と出会うことができます。

再び国道3号線に出て北上、鹿北グラウンドから右折し、まほろば保育園の前の道を進み、岳間方面に向かいます。途中、「ひやみず」で水分を補給しました。くせがない冷たい水が体を満たしていくのを感じることができます。

岩野川沿いの道を上っていき、さらに星原方面に左折すると、道も細くなり傾斜が急になります。そんな山道ですが、前方には、相模ナンバーの車が上っていきます。

すると、けっこう車が止まっている場所があり、そこには、地鶏で有名な「さんろく」があります。車のナンバーを見ると県外ナンバーが多く、全国からこの店の地鶏を目当てにやってくることがわかります。入り口には、まだ昼過ぎなのに、本日完売の看板。さすがです。

さらに山道をくねくねとのぼっていくとそこには星原地区があります。ここには、昔の関所跡があり、さらには、岳間茶発祥の地の石碑が建っています。ここからの眺めは最高で、夜は名前の通り星がきれいなところです。

みどり鮮やかな田んぼの脇道を通って、国道3号線へと向かいます。

そして、徐々に夏の暑さの中に戻っていきました。

今日は、あらためて、鹿北の自然の豊かさを感じることができました。

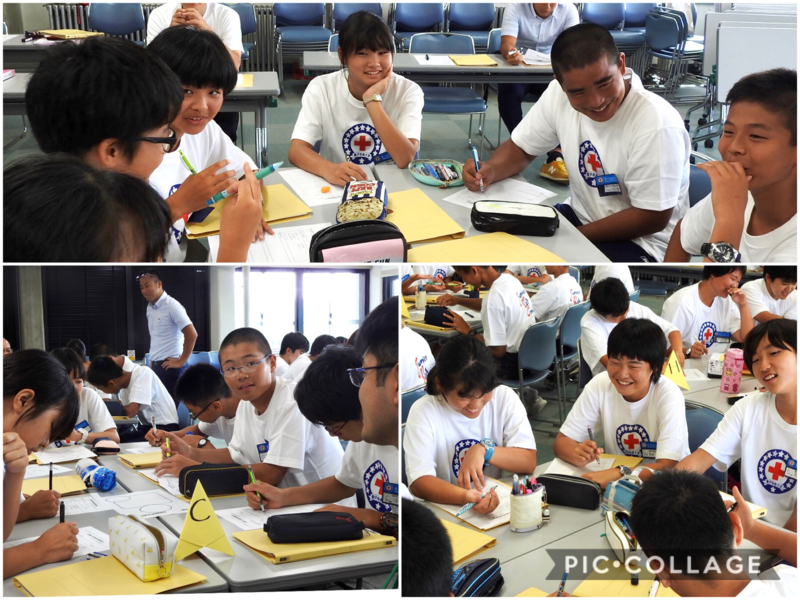

【学校生活】トレセン最終日

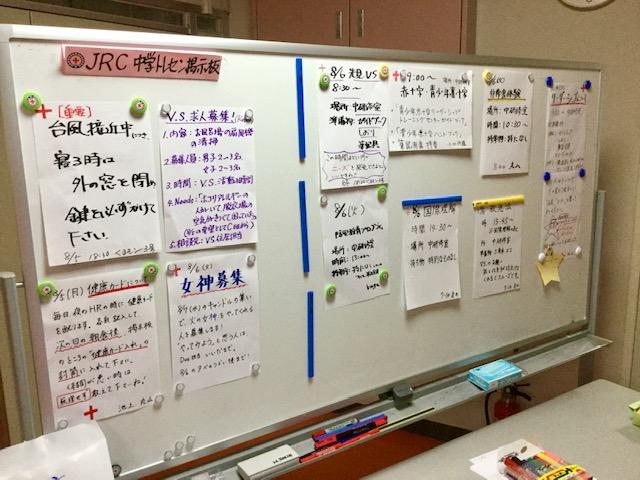

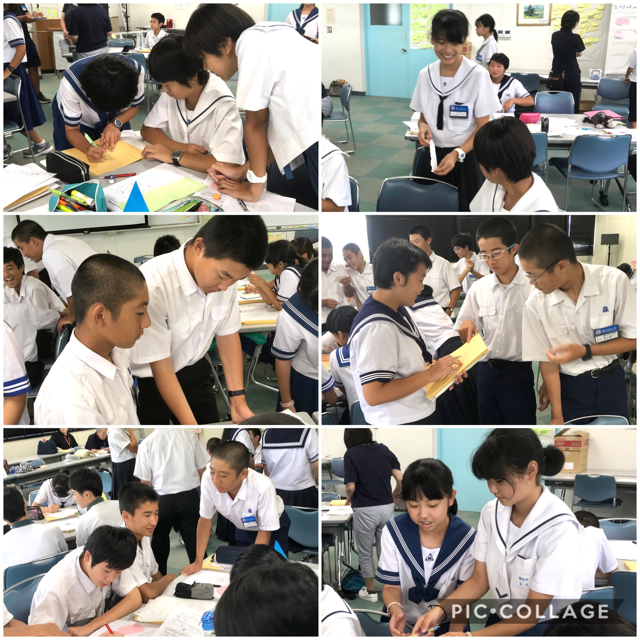

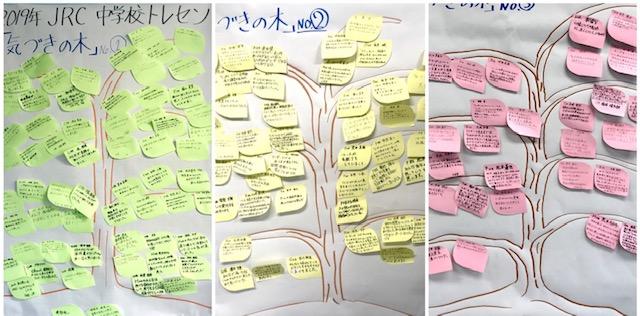

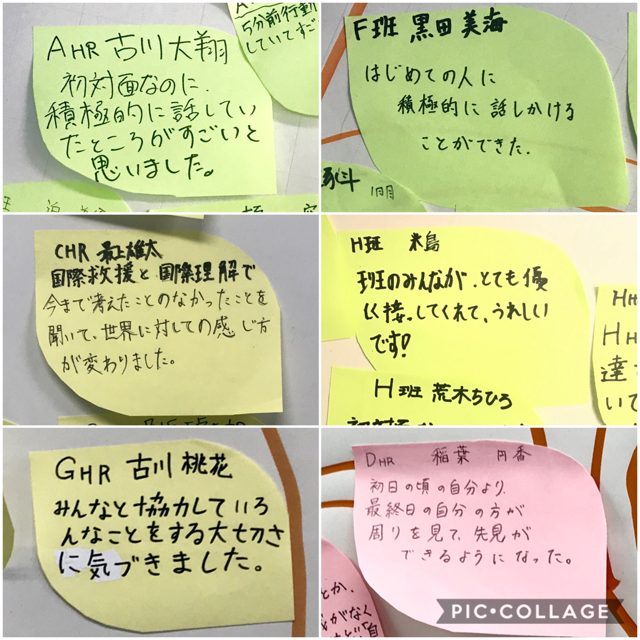

8月8日(木)今日は、3泊4日の日程で開催されたJRCリーダーシップ・トレーニングセンター(トレセン)最終日です。午前中は、トレセンで学んだことをもとに、自分が学校に帰ってから実際にやってみたいことを考えるワークショップを行いました。

各自が、問題発見、解決のためのワークシートに自分の考えを記入し、休憩をはさんで、5W1Hを明確にした具体的なプラン作りに取り組みました。さらに、学校ごとに自分たちで代表選考を行い、参加したすべての学校の代表生徒が発表しました。

考える姿、話し合う姿、その都度、「気づきの木」に付せんを貼る姿など、成長を感じさせてくれます。トレセンスタッフの方々からは、「鹿北中の生徒は、何に対してもとても積極的に取り組みすごいです」との言葉をいただきました。

ホームルーム班で楽しく昼食を食べている姿からは、一緒に様々な活動を通して培ってきた、なかまとのつながりを感じました。

「帰りたくない」と言う生徒、閉会式後に別れを惜しみ涙を流す生徒の姿が、充実した4日間であったことを物語っています。

スタッフの先生が、「トレセンが終わってからのはじめの一歩」が大切とおっしゃっていました。トレセンに参加した中学生は、今日、自分の学校に帰って行きます。そして、それぞれの学校で、それぞれの「はじめの一歩」が始まります。

鹿北中6名の生徒の「はじめの一歩」がどんなものなのか、とても楽しみになってきました。

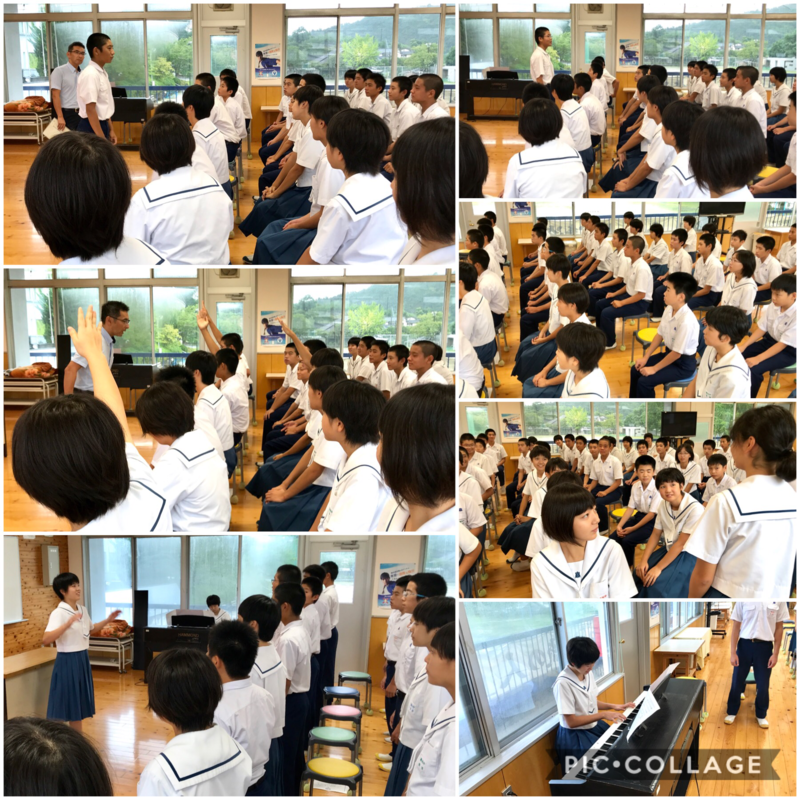

【学校生活】歌の練習

8月7日(水)克己タイム終了後、オーストラリアから山鹿市に来られる中高生との交流会に向けて、歌の練習を行いました。歌は手話をつけて歌う「しあわせ運べるように」です。この歌は、鹿北中学校が、熊本地震で被害を受けた熊本城が元の姿に戻るまで歌い続けていくことを宣言した歌です。

熊本は今も復興の途上です。熊本が復興に向けて力強く前進していることを、オーストラリアの中高生にもしっかり伝えて生きたいと考えています。

【学校生活】トレセン、頑張ってます!

8月6日(火)、阿蘇青少年交流の家で開催されているJRCリーダーシップ・トレーニング・センター(トレセン)の活動の様子がメールで届きました。本校から6名の2年生が参加し、県下中学校の次期リーダーとなる生徒との集団生活を通して、リーダーに必要な自主・自律の精神や生活全般についての学びを深めています。

【トレセンでの特色ある生活】

V・Sの時間

自主性を引き出すためのボランティア・サービスの時間確保

先見の時間

主体的に自己の行動管理、危険予知、先を見越した行動の時間設定

掲示板活用

指示されて動くのではなく、情報はすべて掲示板

待つ

指導者は、一人一人の気づき、発見、納得を待つ

ホームルーム

考え、反省、疑問などを出し合い、話し合う

1日目

本校から参加している6名の生徒は、他校の生徒と積極的に交流し、学びを深めています。

2日目

青少年赤十字の歴史を学んだり、ハイゼック米を炊いたり、国際救援活動の講話を聞くなどの活動を行っています。

【学校生活】台風接近

8月6日(火)今日は台風8号が接近、上陸するとの予報が出ていたため、中学校での活動を中止しました。台風の接近に緊張しましたが、被害もなくホッとしています。

鹿北中上空は、いつもの夏空ではなく、低く雲が垂れ込め雲の流れが速いです。

【学校生活】JRCトレセン

8月5日(月)、今日から3泊4日でJRCリーダーシップトレーニングに参加する2年生6名の出発式を行いました。県内各地からリーダー候補の生徒が参加する青少年赤十字主催のリーダー研修。しっかりと学び交流してきてくれることを期待します。

【学校生活】台風接近、要注意です。

8月5日(月)、今日は台風が近づいているということで、克己タイムの時間、生徒、先生みんなで飛ばされそうなものを室内に入れたり、固定するなどの活動を行いました。

明日の鹿北中の活動はすべて中止です。

台風による被害が出ないことを祈るばかりです。

【学校生活】暑中お見舞い申し上げます

【学校生活】花の水やり

8月3日(土)朝から、玄関前の切り株や鉢植えの日々草やマリーゴールドに、誰もいないのに、水がたっぷりかかっています。

なぜかというと、技術の先生が、土日やお盆の時期には水やり当番がいないので、自動で水やりができるように工夫してくれたからです。 休みの日には、朝と夜に自動で水が出るようになっています。そして、花々に満遍なく水がかかるようになっています。

山鹿も連日、猛烈な暑さが続いているので、一日でも水をあげないと花がしおれてしまいます。私たちが毎日食事をとるように、花も毎日水が必要です。

当番の日には、たくさん水をあげてほしと思います。

【学校生活】英語暗唱練習

8月2日(金)11時より、英語暗唱の練習を行いました。練習のたびに上達していくのがわかります。だけど、まだまだです。これからさらに練習を重ねて、9月の山鹿市英語暗唱大会では、達成感と充実感をこれでもかと感じられるようにしたいです。

「きつのけど楽しい」をたくさん味わいましょう。

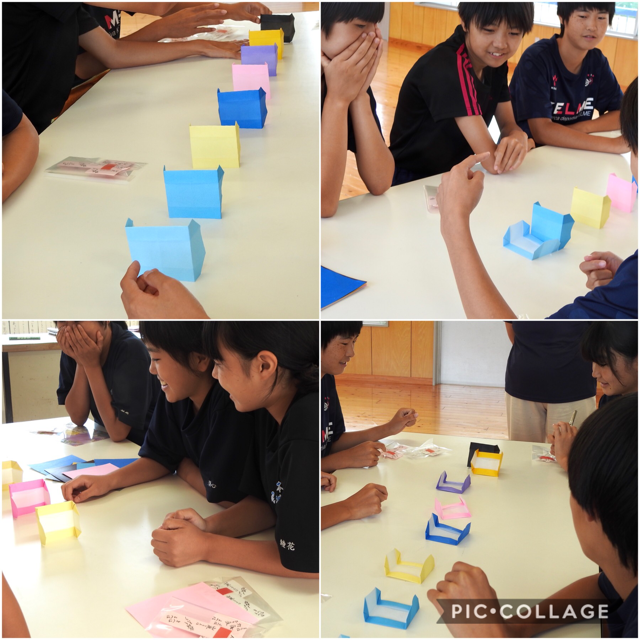

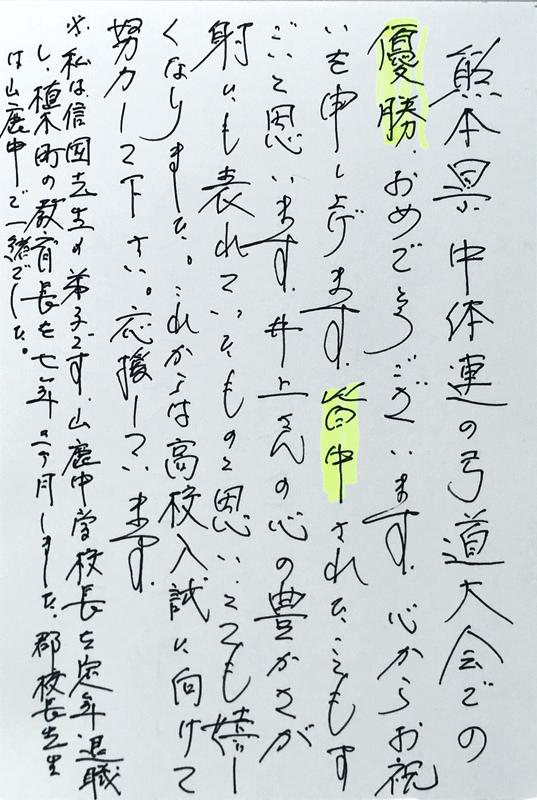

【学校生活】第2回折紙教室

8月2日(金)午前9時より、ランチルームにて、講師の先生をお招きして、第2回折り紙教室を行いました。今回の折り紙教室は、山鹿灯籠娘のストラップ作成です。先生が特別に準備してくださった灯籠娘が着る浴衣の柄の折り紙で灯籠娘を作ります。実際の山鹿灯籠祭で着る浴衣のような風情があります。

灯籠の浴衣の作成が終わったあとは、新聞紙でかぶとを作るなど、いろいろなものを作ってみんなで楽しみました。

折り紙の世界は、奥が深く芸術的で、わくわく感満載です。

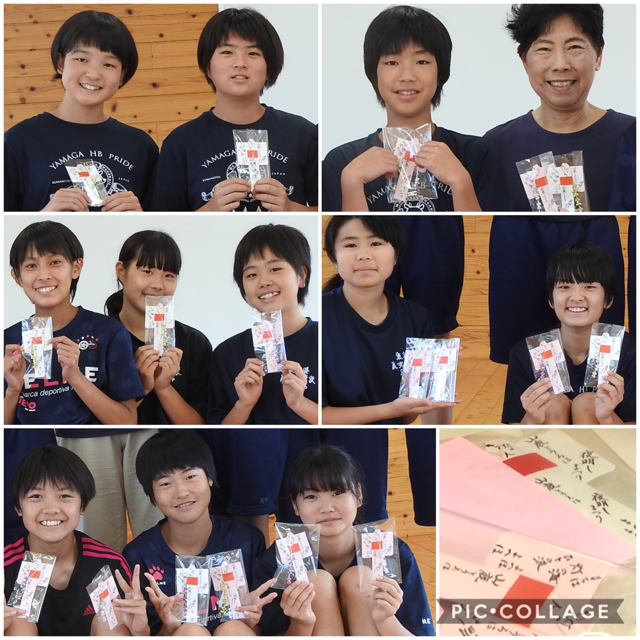

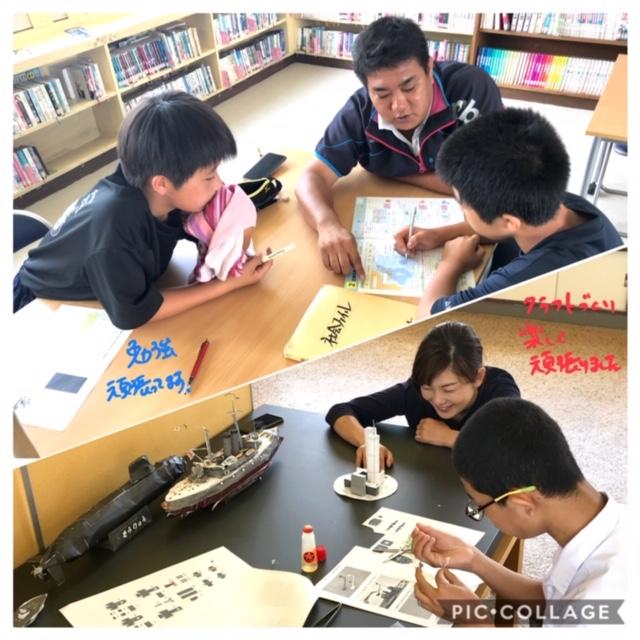

【部活動】一期一会

先日、女子弓道部が熊本県中体連大会で見事優勝し県NO.1となりました。そんな弓道部の生徒のもとに心温まるはがきが届きました。

弓道部の井上さんは、はがきを送って下さった髙木先生とは、鹿北のゆ~かむで一度お会いし、ほんの少し会話したということです。そんな、髙木先生が、弓道部の優勝を自分のことのように喜んで下さっています。

学校に送られてきたはがきは井上さんの元に届きました。さっそく、お礼の手紙を書くとのこと。

「一期一会」、あらためて出会いを大切に、誠実にと思う夏休みです。

【学校生活】折り紙教室

7月31日(水)、午前9時より、講師の先生をお招きして、折り紙教室を開催しました。この折り紙教室は、8月中旬に山鹿市でホームステイしながら交流活動を行うオーストラリアの中高生へのプレゼント作成のために開かれました。

折り紙といえども、かなりのクオリティーです。いくつかの折り紙の中から、一合ますの中に折り紙で作ったかぶとを入れたものが、日本文化を伝えられるとのことで作成することとなりました。

実際に作り始めるとけっこう細かい作業がありハイレベルで、出来上がった時にはかなりの達成感がありました。

1・2年生の有志が作成したすばらしい折り紙のプレゼント。日本文化とともにおもてなしの日本の心を受け取ってもらえることと思います。

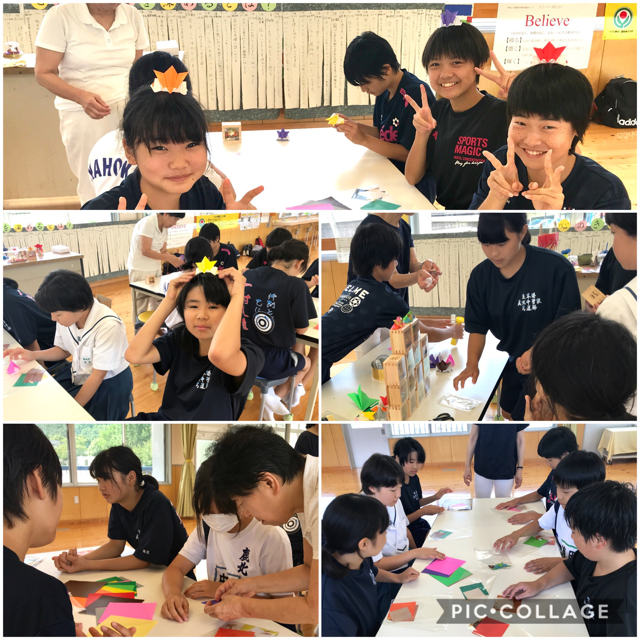

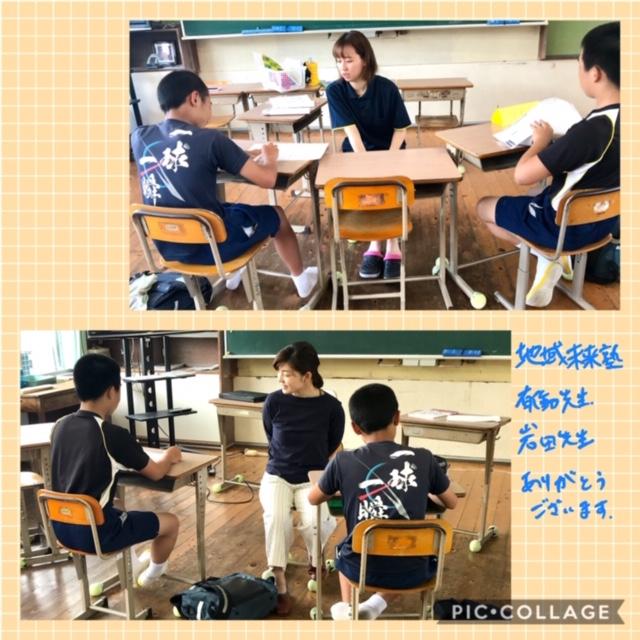

ランチルームでの折り紙教室の他、3年生対象の地域未来塾や、部活動終了後、図書室で勉強する生徒、クラフト作りを行う生徒など、校内のいろいろな所で頑張る生徒の姿を見ることができました。

校外では、3年生が、城北高校、大津高校、球磨工業高校などの体験入学に行きました。中学生一人一人のそれぞれの夏休み。明日はもう8月です。一日一日を大切にしていきましょう。

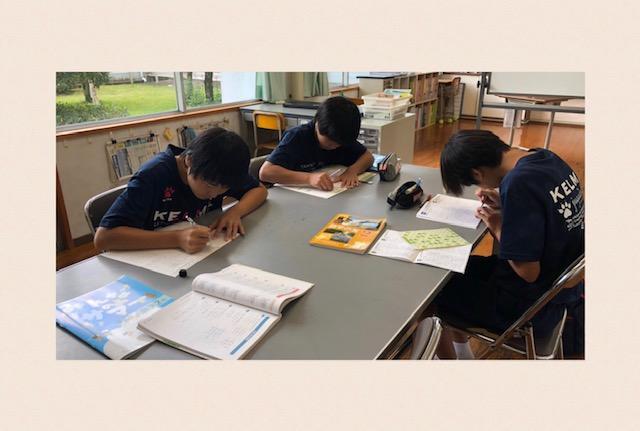

【学校生活】勉強

7月30日(火)12時頃、玄関前の廊下から、中庭の向こう側の校舎1階、あやすぎ学級の電気がついているのが見えたので行ってみると、そこには、ハンドボール部の生徒3名が勉強している姿がありました。

そして、元気のよい挨拶と笑顔で迎えてくれました。いろいろなところで生徒が頑張る姿が見られる鹿北中はいいなあと思いました。

【学校生活】PTA役員会

7月29日(月)19時30分からPTA役員会を開催しました。

今回は、市P親善球技大会及び懇親会、清流祭でのバザー、市の人権教育レポート研修会、防災教室への協力などについて確認しました。

また、8月19日(月)、オーストラリアから山鹿に来る中高生との交流のサポートやPTA九州ブロック研究大会福岡大会で実践発表する本校の北原会長の原稿についても紹介されました。

さらに、9月14日(土)に行われる鹿北小中学校合同ビーチバレー大会への参加を呼び掛けていくことも確認しました。

交流を通して、PTA活動がさらに充実するようご協力をお願いいたします。

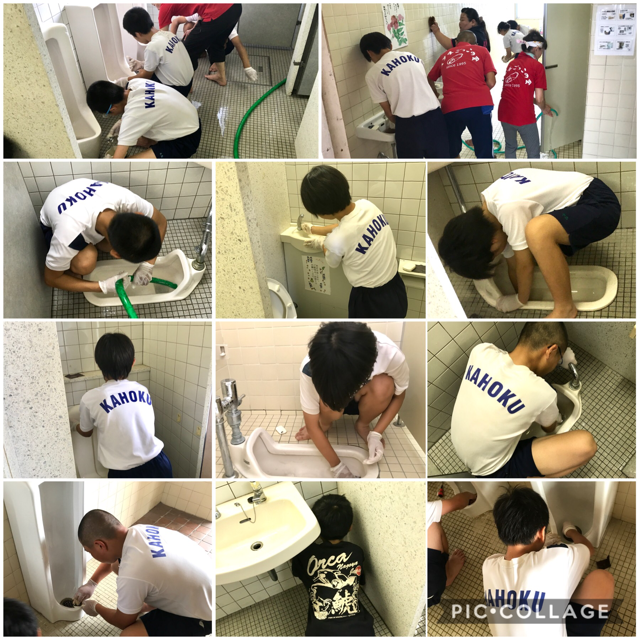

【学校生活】トイレ掃除、がんばりました!

7月29日(月)9時00分より、いたちごっこの会の皆様をお招きして、トイレ掃除に取り組みました。ランチルームに集合し、挨拶や自己紹介を行い、トイレ掃除のやり方を教えていただきます。

そして、いよいよトイレ掃除です。トイレの便器に手を突っ込みゴシゴシ磨いていきます。薄い手袋をしていますが、もうほとんど用をなさず素手で磨いている感じです。最初ちょっとちゅうちょしていた生徒も、あきらめたのか、それとも、きれいになっていく喜びを感じ始めたのか男子も女子も、もう一生懸命黙々と磨いています。

約1時間、トイレが見違えるようにきれいになり、石鹸のにおいがします。

いたちごっこの会の方々が、「自分で磨いたトイレは汚さないで使うようになる。それは他のことでも一緒。ゴミ拾いを一生懸命した人は、ごみを捨てないようになる。」とおっしゃっていました。

約1時間のトイレ掃除、いろいろなことを考えさせてくれました。

【学校生活】鍛えの夏

7月29日(月)7時30分、今日も朝から克己タイム。しかし、3年生の参加は少ないようです。なぜなら、今日は鹿本高校の体験入学に多くの3年生が参加しているからです。

本日の練習メニューは、グラウンドの直線コースのインターバル走。何人かで交互に直線を走ります。走り終えたら相手とタッチし、相手が走り始めます。自分の番が来ると、また相手とタッチして走る、これを繰り返します。

一生懸命手を振って、バネを生かした走り方を意識しながらの練習。今日もよく頑張りました。

【学校生活】暑さに負けず!

7月26日(金)朝7時30分。今日は青空の下での克己タイムです。日向にいるとあっという間に汗の粒ができます。そんな中、いくつかの班に分かれて、ローテーションしながら体力づくりに取り組んでいます。

克己タイム終了後は、部活動で当番を決めて花に水をあげます。今日は音楽部の生徒がたっぷり水やりを行いました。

鹿北中は、熱中症対策として、短時間で効率よく活動できるようみんなで工夫しています。

克己タイムは、中体連前ということで8時15分には終了し、8時30分からは部活動、そして11時00分からはサマータイムや英語暗唱の練習という風に午前中ですべての活動を終了します。

午後の時間は生徒が自分で生活設計していきます。自分で自分をコントロールしていくことはとても大変なことです。しかし、この自己コントロールは、生活をより充実させていくためには、重要な要素となります。大人になってからではなく中学生のうちから、この習慣をつけていくことが大切だと考えています。

【学校生活】夏の到来

昨日24日(木)、九州北部は梅雨明けして、今までどんよりしていた鹿北中上空も、今日は、雲は多いものの青空が広がってきました。

午後にはさらに青空が広がり、体育館に続く廊下の影も濃くなってきました。

いよいよ本格的な夏の到来です。

【学校生活】それぞれのチャレンジ!

7月23日(火)今日は7時30分から「克己タイム」です。グラウンドが昨日の大雨でまだ使えないので、体育館で行いました。ちょっと少ないなあと思っていたら、音楽室でピアノや歌の練習をしている生徒もいるとのことでした。今日が最初なので、体育の先生からの話、男女の各リーダーの発表などがあり、その後ランニングやトレーニングを行いました。県中体連前ということで、少し早めに終わって部活動へと行きました。

3階に行って音楽室の扉を開けると一気ににぎやかな楽器の音や歌声が聞こえてきます。

それぞれの学年の生徒や音楽部の生徒がいて、ピアノや歌、指揮の練習、それと明日のサロン会での交流の準備など、それぞれが自分の活動をしています。

今日は多くの先生たちが終日の研修に参加しているので、学校には5名の先生しかいません。職員室は静かですが、学校の中や町のグラウンドでは、たくさん生徒の頑張る姿が見られる夏休みです。

【学校生活】ボランティア・サマースクール・英語暗唱

7月22日(月)いよいよ本格的に夏休みが始まりました。が、今日もほとんどの生徒はいつも通り登校しています。

今日は朝8時から全校一斉ボランティア活動が計画されていたからです。ただ、外は土砂降りの大雨。急きょ地域清掃から町や学校の体育館倉庫掃除や3階理科室の荷物運びを行いました。

理科室には様々な物があり、特に苦労したのが「石」です。よくまあこんなにも石があるものだと思うくらい次から次へと石が出てきます。引き出しを開けるたびに、また石がびっしり詰まっています。みんなで、たくさんの石を3階から1階へと運びました。鹿北中の夏休みは、石運びから始まりました。

ボランティア活動のあと、生徒は部活動に参加し、10時30分より「サマースクール」ということで、各教室での学習を行いました。夏休みの宿題、作文書きなど自分の計画に沿って学習に取り組ます。その学習の合間には、2学期に行われる英語暗唱大会に出場する各学年の生徒が、英語の先生とクリス先生と打ち合わせをしています。けっこう楽しそうな雰囲気です。

夏休みに入っても、いつもと変わらない光景が学校の中で見られましたが、午後は一変、生徒が下校したあとの学校は静まり返っています。

先生たちはというと、午後、職員会議を1時間、その後は、旧給食室の掃除(職員作業)で、あっという間に夕方となりました。

青い空に白い雲、うるさいくらいのセミの鳴き声、まぶしい太陽・・・いったいどこに? まだまだ夏休みらしくない夏休みです。

【学校生活】明日のボランティア活動について

生徒の皆さん、保護者の皆さま、鹿北中の先生方への連絡です。

明日22日(月)のボランティア活動は、雨の予報が出ていますので、雨天時のボランティア活動に変更します。

地区連絡網での連絡をお願いします。

なお、同じ内容で、安心安全メールでも連絡させていただきます。

【学校生活】1学期終業式

7月19日(金)10時30分より、1学期の終業式を行いました。各学年の代表生徒と生徒会執行部代表が、1学期を振り返って頑張ったことや成長したところ、そして、夏休み生活で頑張りたいことなどを発表してくれました。また、自分の課題についても明らかにし、その課題克服にチャレンジしていくことも発表しました。

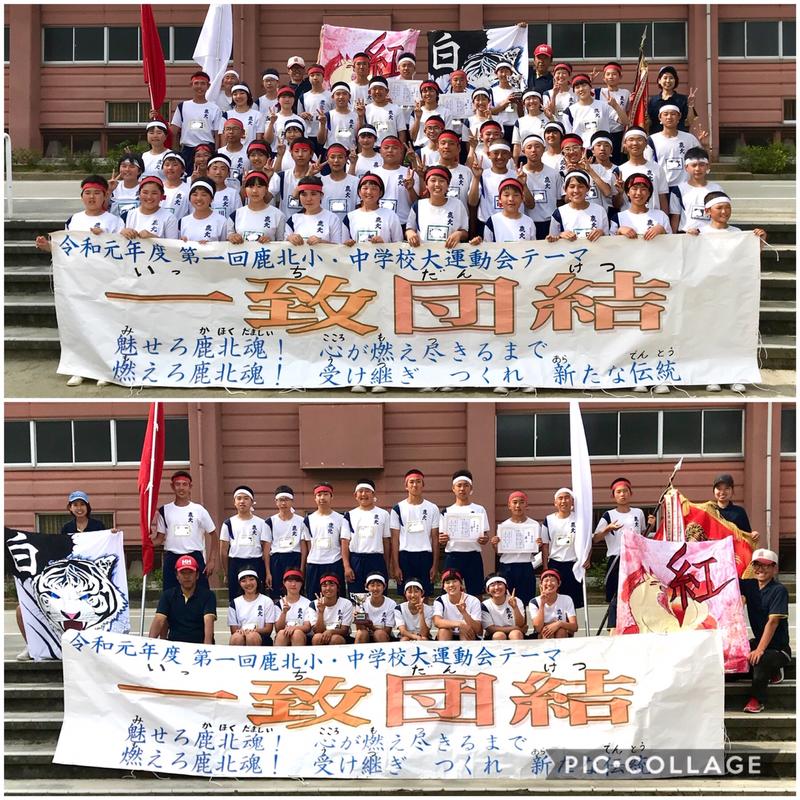

1学期、1年生の宿泊教室、生徒総会、初めての鹿北小中学校大運動会、心のきずなを深める月間の取組、山鹿市中体連夏季大会、職場体験や福祉体験、オムロンハンドボール部との交流などたくさんの行事がありました。また、毎日の学習や当番活動、朝のトレーニングでも頑張る姿が見られました。

その中でも、やはり一番印象に残っているのは、初めて実施した鹿北小中学校大運動会です。試行錯誤しながら、小中学生が何度も話し合い創りあげた運動会。練習も含め本当に大変でした。運動会終了後の3年生教室では、一人一人感想を発表していましたが、その感想の中に「きついけど楽しかった」との言葉がありました。

1学期を振り返ってみると、この「きついけど楽しい」こそが、1学期の学校生活を象徴する言葉になったと思っています。

勉強でも部活動でも、また行事でも、何かに本気でチャレンジすることはとてもきついことです。しかし、あきらめずに、やり切った時に、心の底から達成感や充実感、心が震えるくらいの感動を味わうことができます。

1学期、学校生活の中に、この「きついけど楽しい」の場面をたくさん見ることができました。そして、たくさんの最高の笑顔、時には、悔し涙に出会いました。

そんな場面を創り出すたびに、人は成長するのだと思います。

「きついけど楽しい」、鹿北中生の基本ともいえるこの生き方を大切に、一人一人がチャレンジすることを明確にして、「きついけど楽しい」を実感できる夏休みとなることを期待しています。

【学校生活】ワークキャンプ&JRCトレセン

7月19日(金)午前10時00分より、7月下旬に1泊2日で行われるワークキャンプ(福祉施設でのボランティア活動)に参加する生徒、8月上旬に3泊4日で行われるJRC(青少年赤十字)リーダーシップトレーニングに参加する生徒の紹介と代表生徒による決意発表がありました。

代表生徒は、たくさんの人と積極的に交流していくこと、発見や気づきを大切にし、生活に生かしていきたいなど、意欲的に頑張っていこうとの前向きな気持ちが伝わってきました。

夏休みだからできる貴重な体験を大切にしてほしいと思います。そして、学んだことや体験したことを、ぜひみんなに伝えてほしいと思います。

【学校生活】オーストラリア中高生との交流に向けて

今年の夏休み、オーストラリアの中高生が1週間山鹿市を訪問します。そして、鹿北中生と一日交流を予定しています。そこで、その打ち合わせをランチルームにて行いました。

午前中は、歌を披露したり弓道部の試射を見てもらいます。また、うちわに筆で一文字書くなどの体験交流活動を計画しました。午前中は主に1・2年生が担当します。

午後は、旧岳間小学校に移動し、地域の方々が作ってくださった郷土料理をいただいたり、川遊びやそうめん流し、スイカ割りなどを計画しました。こちらの担当は3年生です。

また、生徒会執行部は、最初の歓迎会の企画会議を行いました。

鹿北中生みんなが、オーストラリアの中高生を迎えるために一生懸命になっている姿がとてもすばらしいと思いました。

保護者の皆さま、地域の皆さまにもご協力いただき、鹿北の人の温かさ、自然の豊かさを、オーストラリアの中高生や引率の先生方に感じ取ってもらえる一日にしていきたいと考えています。

8月19日が楽しみです。

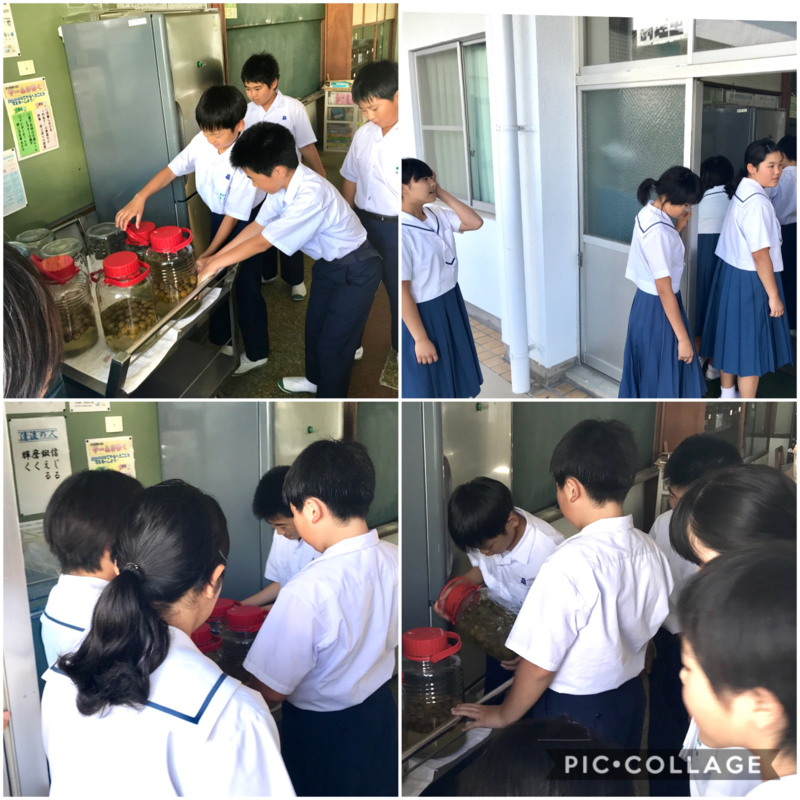

【学校生活】梅ジュース試飲

7月18日(木)あやすぎ学級の生徒が、「梅ジュースができたので飲んでください」と言ってきてくれました。一口飲んでみると、口の中に梅の香りが広がり、甘さも丁度よく、とてもおいしくて、思わず「おいしい!」と大きな声を出してしまいました。

そして、少したってから、あやすぎ学級に行ってみると、いつもプリントなどを届けてくれる3年男子がいて、特別に試飲をさせてもらっていました。二人の生徒も「おいしい!」と言って梅ジュースをアッという間に飲み干しました。

心を込めて作った梅ジュースが、人と人をつないでくれます。

【学校生活】梅ジュース&梅ゼリー

7月17日(水)9時過ぎ、調理室から声がするので行ってみると、あやすぎ学級の生徒や2年生の生徒が、梅ジュースや梅ゼリーを作っていました。梅のさわやかなにおいが心地よく、梅雨のうっとうしさを吹き飛ばしてくれるようです。

自分たち取ってきた梅を加工することも、地域の豊かさを学ぶ良い機会となります。

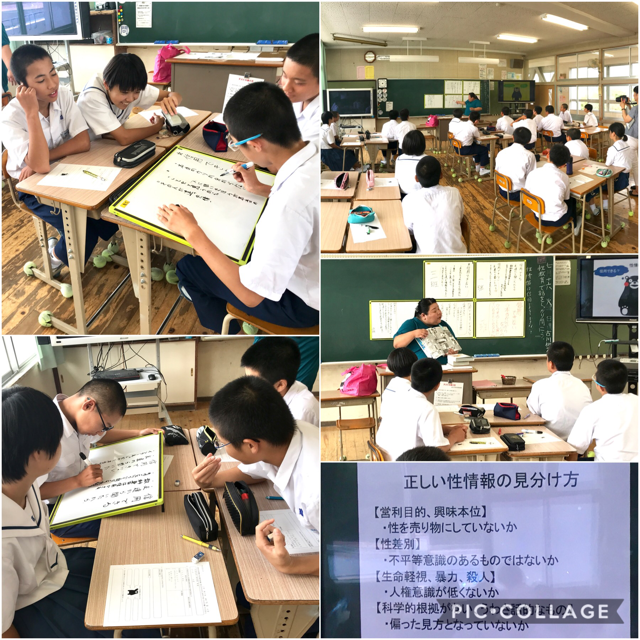

【学校生活】性教育の授業

7月17日(火)今日は、各学年で「性教育」の授業が行われました。

2時間目の2年生の授業では、「性情報は信用できる?できない?」とのテーマで生徒が自分で考えたことをもとに、話し合いを行いました。性情報は、どこから得たのか、そして、その性情報は本当に信用できるのかなど、いろいろな意見が出されました。そして、担任の先生が、雑誌やまんがの中に描かれたり、書かれていることは、みんなの興味関心を引くために誇張されていることが多いことを、具体的事例をもとに説明していきました。

授業のまとめとして、正しい性情報の見分け方について4つ示し、みんなで共有していきました。

3年生の授業では、「望ましい男女交際について考えよう」のテーマで、2つの具体的な男女交際の事例をもとに、班で話し合っていきました。

話し合いを通して、自分の考えや思いを押し付けない、相手のことを尊重するなど、男女交際も、人として相手を尊重することや、対等の立場で接することなど、人間関係の基礎基本が大切なんだということを、みんなで共有していきました。

思春期を迎え、異性を意識する年頃となってきましたが、大切なことは、異性でも、同性でも「一人の人を、人として尊重できる人」に成長していくことだと感じました。

【学校生活】読み聞かせ、ありがとうございます

7月12日(金)、マザーグースの皆さまに1学期最後の読み聞かせを行っていただきました。それぞれの学年で、いつものように机を後ろに引いて、いすを並べて、絵本の世界に入っていきます。

言葉と絵でイメージをさらにふくらませながら、おだやかで温かい気持ちになっていきます。不思議な力が絵本にはあります。そして、その絵本の魅力を引き出し伝えてくださるマザーグースの皆さまにもまた、不思議な魅力を感じます。

今日も、すばらしい一日の始まりを、ありがとうございました。

【学校生活】3年生、福祉体験学習

7月11日(木)今日は3年生の福祉体験学習の2日目(最終日)となります。小規模多機能ホームかほく、あやすぎ荘、社会福祉協議会の皆さま、鹿北中3年生を快くうけいれてくださり本当にありがとうございます。

2日間の体験学習を迎えるまでに、事前学習、事前訪問を重ねてきました。その学びを体験の中で生かしていくことが大きな目的です。高齢者の方々、障がいをもった方々などとの交流では、何を話したらよいのか、どのようなことを求められているのかなど意思の疎通を円滑に行うための配慮や工夫などで苦労していました。だからこそ、笑顔を返してくださった時にはホッとするとともにうれしさを感じていたようです。

以前、福祉施設である高齢者の方が、「夢の中だけは、自由に歩くことができる。だから夢を見ることが楽しい」と話されていました。私たちは、普段歩けることが当たり前と思っていますが、歩けることが当たり前ではない方々の気持ちにも寄り添うことが求められます。

施設の方々からは、たくさんのお話をしていただき、福祉の大切さや課題にも目を向けることができました。

人生100年時代。生き方の多様性や社会の在り方の変化を、福祉の最前線で見つめることができた2日間となりました。

【学校生活】2年生、職場体験学習

7月11日(木)、今日は2年生の職場体験学習3日目(最終日)となります。地域の事業所で実際に仕事をさせていただいて、学校の中で経験したり、考えたりすることがないことばかりで戸惑いも多いことと思います。しかし、その新鮮な感覚こそが、大きな学びとなっているはずです。

3日間の体験では、働くことの意味や意義、喜びや大変さを実感することはできないかもしれません。ただ、人と人とのコミュニケーションの大切さ、挨拶や反応すること、指示されたことだけでなく自分で考えて行動することなど、社会生活を営む上での基礎基本については十分学ぶことができたことと思います。

職場体験で感じたこと、苦労したこと、うれしかったことなどを、これからの生活にどう生かしていくのか、そのことが一番大切なことです。そして、そのことが、ご多用の中、中学生を快く受け入れてくださった事業所の方々への一番の恩返しとなるはずです。一人一人の成長こそが、職場体験学習の最大の目的なのです。

【学校生活】3年生実力テスト

7月9日(火)、3年生は1時間目から実力テストです。今日は2日目で社会と数学のテストにチャレンジしています。

問題は、昨年度の第1回共通テスト、かなり悪戦苦闘しているようです。しかし、今回のテストで、まだまだ勉強が必要だと気づくことが大切であり、そのことが夏休みの生活を充実させることにつながってほしいと思っています。

ガンバレ、3年生! これからが勝負だ。

【学校生活】小さな親切運動

7月8日(火)朝から、二人の先生が、小さな親切運動ののぼり旗を清流門近くのフェンスなどに取り付けています。登下校時に「小さな親切」を少しでも意識してもらおうとの考えで、のぼり旗を取り付けました。

鹿北ならではの「小さな親切運動」です。鹿北の大切な文化として育てていきたいです。そのためにも、普段の実践が大切です。ぜひ、次の8か条を実行していきましょう。

「小さな親切」八か条

・朝夕のあいさつをかならずしましょう

・はっきりした声で返事をしましょう

・他人からの親切を心から受け入れ、

「ありがとう」といいましょう

・人から「ありがとう」といわれたら、

「どういたしまして」といいましょう

・紙くずなどをやたらにすてないようにしましょう

・電車やバスの中で、

お年寄りや赤ちゃんをだいたお母さんには

席をゆずりましょう

・人が困っているのを見たら、手つだってあげましょう

・他人のめいわくになることはやめましょう

【学校生活】七夕

7月7日(日)今日は七夕です。願い事がかないますように!

【学校生活】PTAハンドボール教室

7月5日(金)14時30分より、鹿北中体育館にてオムロンハンドボール部をお招きしてPTAハンドボール教室を開催しました。あいさつを交わしたあと、最初にハンドボールのルールについて説明していただき、パス回しやシュート練習の様子を見せていただきました。全国トップクラスの動き、スピードに驚きの声が上がります。その後オムロンの選手とともに練習を行いました。生徒も保護者の皆さまも楽しそうに体を動かしています。

いい汗をかいて体も十分温まったところで、オムロンの選手のみなさんと試合を行いました。

どの学年の生徒も一生懸命攻めますが、どうにも鉄壁な守備に隙はなく、なかなか得点できません。一方、オムロンの選手の攻撃は圧倒的なスピードとパスワーク、シュート力がありまったく歯が立ちません。

本校女子ハンドボール部選手はもちろん全校生徒は、一流選手との対戦に、たくさんの驚きと心地よい刺激を感じていました。

その後、保護者の皆さま、鹿北中教職員チームとの対戦を行いましたが、生徒の熱い応援があったものの、結果は生徒と一緒でした。

一流の選手との交流は中学生にとっては貴重な体験です。一流というのは、ハンドボールの技術だけでなく、あいさつや、反応、声、配慮・・・、様々な角度から見てすべてが一流なんだとあらためて気づかされました。

ご多用の中、本校生徒、保護者、教職員のために時間を作ってくださり、そして、丁寧にハンドボールの魅力、スポーツに取り組む姿勢などを教えてくださいました。本当にありがとうございました。

山鹿市にあるオムロン女子ハンドボール部が、今まで以上に身近な存在となり、もっともっと応援したいチームとなりました。

今日は、私たちのために来校していただきありがとうございました。

【学校生活】授業参観

7月5日(金)13時30分より、授業参観を行い、たくさんの保護者の皆さまに参観していただきました。1年生は数学、2年生は国語、3年生は社会、あやすぎ学級は、自立活動、どの教室でも意欲的に学ぶ生徒の姿を見ていただきました。

学級の落ち着いた雰囲気、支持的風土は、鹿北の学びを充実させる大切な土台となっていることが伝わる授業参観となりました。

【学校生活】給食試食会

7月5日(金)11時55分より、PTA給食試食会をランチルームにて実施しました。給食の準備から試食、片付けまで体験していただき、その後、栄養教諭の先生が、調理室での調理の様子や衛生管理について説明しました。

給食は大人にはボリュームがありますが、保護者の皆さまには完食していただきました。そして、とてもおいしかった、久しぶりの給食は懐かしかったなどの感想をいただきました。栄養教諭の先生の説明では、徹底した衛生管理、地産地消を大切にしていること、食材の持つ良さを引き出すこだわりなどに驚きの声が上がっていました。

給食の奥深さを感じる時間となりました。

【学校生活】七夕 ~星に願いを~

7月3日(水)昼休み、鹿北中恒例の七夕の願いごとをみんなで書きました。県中体連での勝利、勉強のことなど、願いごとは思い思いで様々です。

5日(金)は授業参観です。保護者の皆さまに、ぜひ、生徒一人一人の願いごとをみていただきたいと思います。そして、願いごとがかなうよう一緒に応援していきましょう。

【学校生活】なかまが増えました

7月3日(水)、3階ベランダにクワガタがやってきました。最近、よくクワガタと出会います。この前も体長6cmのヒラタクワガタがやってきました。今回は、ノコギリクワガタのようです。あやすぎ学級で育てることになりました。めだかの次はクワガタ。なかまが増えていきます。

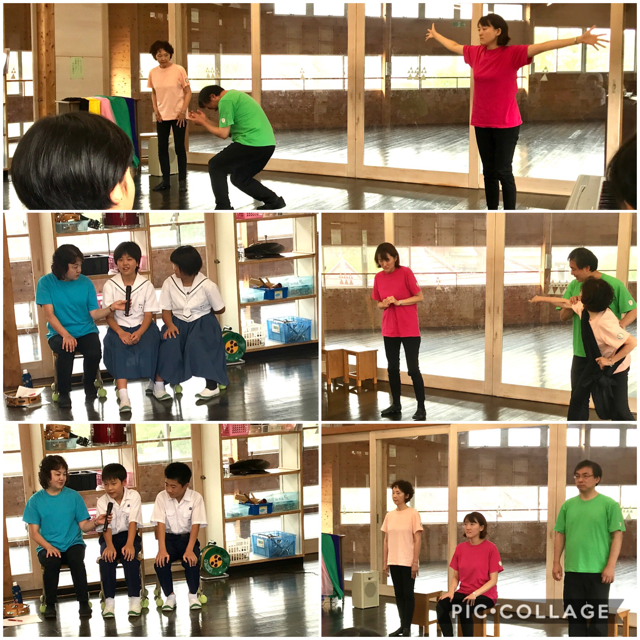

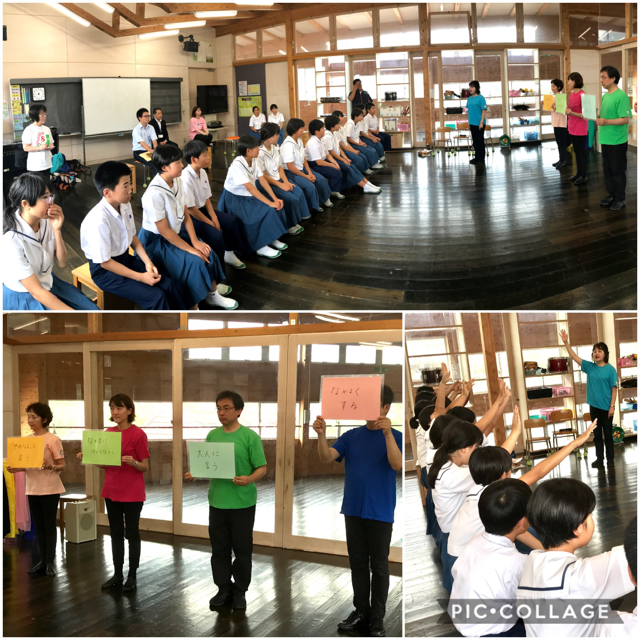

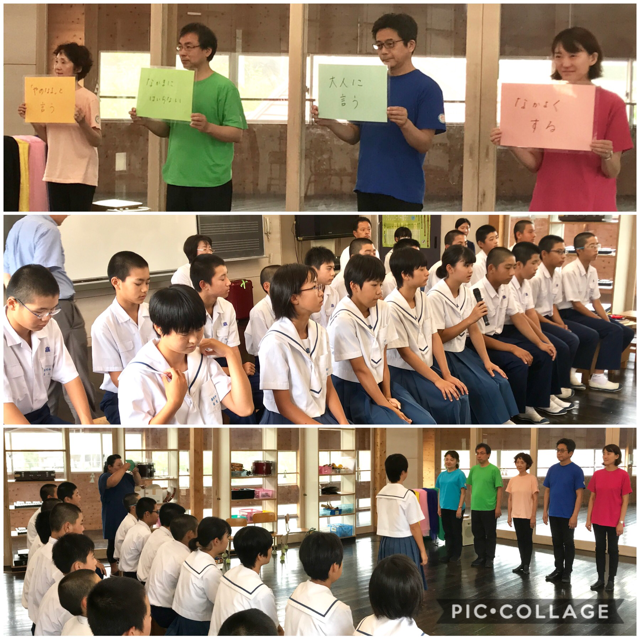

【学校生活】演劇によるいじめ防止授業

7月2日(火)、文化庁文化芸術による子どもの育成事業として、横浜市を拠点に活動されている、劇団プレイバッカーズの皆さまに来校していただき、アクティブ・ラーニング「演劇によるいじめ防止授業」を行っていただきました。

1・2時間目は1年生、3・4時間目は2年生が、鹿北小学校の音楽室で授業に参加しました。

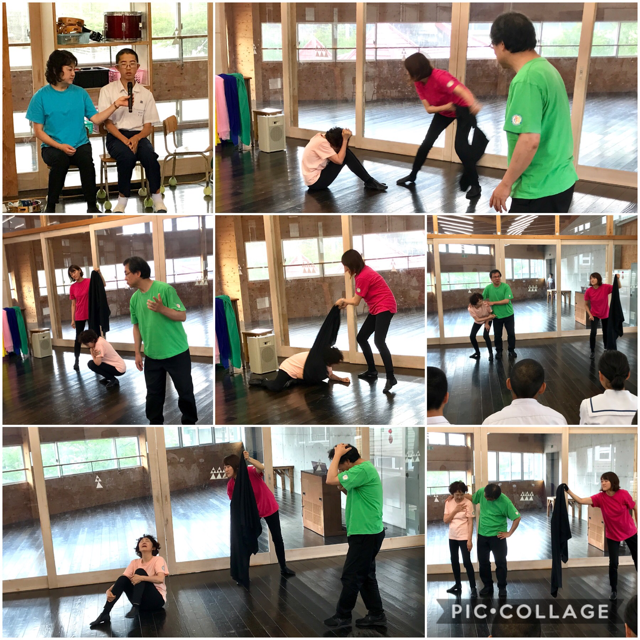

事前アンケートなどをもとに、生徒が音楽室で語ったいじめられたこと、いじめたこと、あるいは、いじめを傍観していたことなどを聞き取りながら、その時の思いを演劇で表現していきます。いじめた経験がある生徒は、いじめられた生徒がどんな思いだったのかを知るとともに、いじめた時の自分の心の中も見つめていきます。上履きがなくなった経験を語った時には、上履きがなくて困っている気持ち、さらには、上履きにも感情移入して上履きの気持ちも表現していきます。過去のいじめやいやな思いを語ることができる場の雰囲気づくりもすごいと思いました。

様々な体験を演劇で表現し、その時の揺れ動いていた心、葛藤していた心、後悔の心などが、生徒や私たちの心に迫ってきます。辛かった過去を振り返り、心を解放していく生徒、涙を流す生徒、みんなの心に「こんな苦しい思いをしていた人がいたんだ。」とあらためて突きつけられます。

いやな思いをしている人に声をかけられなかった生徒の体験を劇で表現したあと、今度は、その時、声をかけていたらどんな気持ちになっていたのか、声をかけた人、声をかけられた人の心の声として表現していきます。心がフーと軽くなりました。

そのことに気づいた時に、「相手を思う」とはどういうことなのかを感じ取っていくことができます。

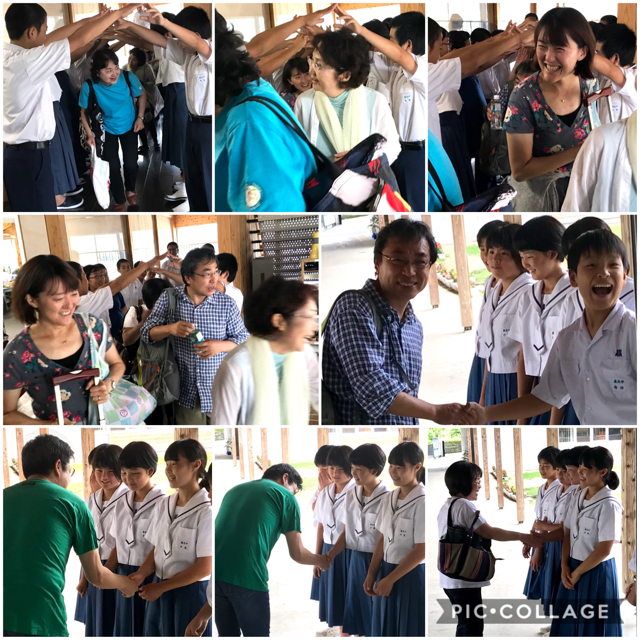

日常では、なかなか体験できない授業。そんな貴重な授業をしてくださった劇団プレイバッカーズの皆さまに心より感謝いたします。

これからの生活に生徒、教職員一人一人が、今日の学びを少しでも生かし、今まで以上に相手を思う心を大切にした鹿北中をみんなで創っていきます。

また、お会いできる時を楽しみにしております。

【学校生活】ハンドボール教室に向けて

7月1日(月)今日も朝から雨。山の上の方が見えないくらい低く雲が垂れ込めています。グラウンドもプールのように水でいっぱいです。

そんな中でも、生徒の元気のよい声が体育館から聞こえてきます。今日は、5日(金)のオムロンハンドボールチームをお招きしてのハンドボール教室に備えて、みんなでハンドボールの練習をしました。一流のアスリートから学べる機会を大切にするとともに、精一杯楽しみたいと考えています。

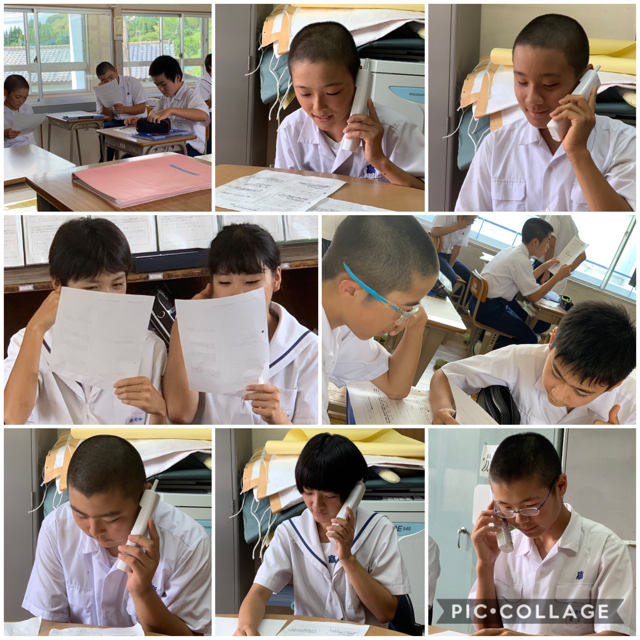

【学校生活】総合的な学習の時間

先週28日(金)、各学年の総合的な学習の時間では、体験学習の準備などに取り組みました。

3年生は、福祉体験学習のしおりをもとに目標だてを行いました。7月には鹿北の福祉施設での体験学習を行います。

2年生は職場体験学習のアポイントの取り方を練習し、その後アポイントを取るために各事業所に電話をかけました。アポイントをとることも、社会と関わる上で大切なスキルとなります。

1年生は地域の方々に自分たちの活動を紹介するためのパンフレット作り。見やすくするための工夫などスキルアップに取り組みました。梅ちぎりや梅シロップ作りを通して「はんぶんこ」のようなパンフレットづくりを目指しています。

【学校生活】梅雨空

6月27日(木)、今日は朝から雨。それも生徒の登校時間に合わせてどしゃ降りの雨となりました。自転車登校の生徒はカッパを着て、徒歩通学の生徒は傘をさしての登校です。ついこの前までのまぶしい太陽がうそのような天気です。九州もようやく梅雨入り、梅雨空がこれから1ヶ月くらい続くと思うとため息が出ます。

例年、この時期大雨の被害がどこかで出ています。登校時に危険と感じたら思い切って自宅待機をお願いします。何よりもまずは安全第一です。よろしくお願いいたします。

【学校生活】笑顔

6月26日(水)10時30分、2年女子生徒がドールハウスづくりを行い、ハリネズミの家を完成させ見せに来てくれました。手に持つととてもかわいらしい感じです。また、自然の中に置くと、さらに雰囲気がよくなり癒されます。見せに来てくれた時の笑顔も最高でした。みんなの心を温かくしてくれる笑顔に出会えて、さらに「よし、頑張ろう!」という気持ちになりました。

【学校生活】校門一礼

6月26日(木)、今日も元気に生徒が登校してきます。丸刈りの生徒は中体連で優勝した野球部の生徒。本校生徒は校門一礼をして登校します。そして、全学年の生徒が、朝のトレーニングに参加します。けがをしている生徒は、別メニューでの参加。だいたい、7時40分過ぎまで続きます。小学校運動部活動が社会体育へ移行したため、新入生の体力低下が心配ですが、中学校生活を通して、体力づくり、耐性強化に取り組んでいきます。

【学校生活】プール掃除(続き)

午前中に1年生が頑張ったプール掃除。午後は2・3年生が頑張りました。5時間目、2年生が中央に集めた泥や藻を外に捨てていきます。もう一歩のところまできました。

6時間目、3年生が最後の仕上げ。プールの底全体をもう一度デッキブラシでゴシゴシきれいにしていきます。1年生が始めたプール掃除は、3年生が完結させてくれました。

あとは水を貯めていけば、完成です。

生徒のみなさん、ご苦労さまでした。

【学校生活】英語、少人数指導始まる

今日から3年生の英語の授業は少人数授業に変わりました。基礎コースは、時間をかけて説明し基本問題に取り組んでいきます。発展コースは、説明も大切にしますが、できるだけ、たくさんの問題演習に取り組んでいきます。それぞれ自分に合ったコース選択を行い、意欲的に学習に取り組むことができました。

少人数指導や個別支援は鹿北だからこそ、より丁寧にできる学習形態だと思います。だれもが授業に参加できるインクルーシブ教育システム確立に鹿北中は取り組んでいきます。

【学校生活】プール掃除

今日の4時間目から6時間目にかけて、各学年1時間、プール掃除の予定が入ってます。4時間目は1年生。水を抜いたプールは、まだまだ緑色に変色しています。プールの底の泥や藻などを、デッキブラシでゴシゴシこすると、少しずつですが、プールの底の色が変わってきます。4時間目だけでは、すべてきれいにすることはできませんでしたが、あとは、午後の2・3年生にバトンタッチです。夕方には、きれいなプールになっていることと思います。

いよいよ、水泳の授業が始まります。暑かったり、ジメジメする時は、水泳の授業はいいものです。水泳の授業の始まりと終わりは、いつも梅雨から真夏への季節の移り変わりを感じさせくれます。

【学校生活】人権学習

6月25日、(火)3時間目、各学年で人権学習が行われました。1年生は水俣病に対する差別、2年生は来民開拓団、3年生は私の選択です。それぞれの学年で、説明を聞いたり、話し合いを通して、差別の本質に迫っていきます。正しく知らないことから、差別や偏見が生じる。だからこそ、学習を通して、正しい認識を持つこと、そして、自分のこととして身の回りの不条理なことを許さない態度、行動力を身につけること、私たち教師の立ち位置も試されます。

かつて、鹿北小中学校合同の学習会で、ある方から、「先生たちは、いつも逃げられる場所に立って人権学習をしていませんか」と言われたことがあります。自分はどこに立って人権学習をしているのか、自分を見つめ直したいと思います。

【学校生活】ツバメの巣

自転車置場の天井近くにツバメが巣を作っています。登校した生徒が、興味深そうに上を見て、通り過ぎていきます。

グラウンドでは、今日もたくさんの生徒が走っています。この毎日の努力が中体連陸上や駅伝での走りにつながっていきます。継続は力なりです。

【学校生活】あじさい

6月20日(木)校内のあちらこちらにあじさいの花が咲き始めています。今日は朝から女子生徒があじさいの花を採ってきてくれました。そして今、玄関や校長室に飾られています。あじさいの花の色は日ごとに色を変え、また、様々な色を見せてくれます。この時期は、梅雨空が単色なので、余計にあじさいの色彩が映えます。

【学校生活】切り株と花々

現在、玄関前のくすのきの切り株の周りには色とりどりの花が植えられています。中心にある切り株の中は空洞となっていて、命の終わりを告げようとしています。そして、その切り株の周りには、たくさんの命の輝きがあります。真夏には、学校がもっとたくさんの花々で彩られます。その姿を切り株が静かに見つめている姿が目に浮かびます。

【学校生活】AED

学校にはAEDが2カ所に設置されています。そのうちの正面玄関に設置されているAEDの電極パッドの使用期限がせまってきたので取り替えました。いざという時にすぐに使用できるように、AEDがどこにあるのか、どのように使うのかを再確認することができました。もう一つのAEDは体育館に入ったすぐ横の壁に設置されています。

【学校生活】歯磨き指導

6月17日(月)、学校歯科医の小林先生に歯磨き指導を行なっていただきました。給食終了後、歯磨きを行い、小林先生にお話をしていただきました。フッ化物洗口の利点、歯磨きの仕方、口腔の細菌が及ぼす主な全身疾患などたくさんのお話をしていただきました。

その後、染め出しを行い、磨き残しが多いところを確認しました。自分ではしっかり磨いたつもりでも、意外に磨けていないことに驚いている生徒もいました。

正しい歯磨き習慣を身につけることは、健康のためにも大切なことだと思いました。

小林先生、今日はご多用の中、ありがとうございました。

【学校生活】全校集会~心のきずなを深める月間~

6月17日(月)、今日の全校集会は、「心のきずなを深める月間」ということで、具体的に「きずなを深める」とはどういうことなのかについて話をしました。

内容については、要約すると以下の通りです。 ※プレゼン資料も参考にしてください。

心のきずな = 人と人との心の距離

人と人との心の距離を縮めるには?

→ 鹿北には、何十年も続いているすばらしい取組がある。

それが、「小さな親切運動」

小さな親切 = 日頃からできる思いやり

心の距離を縮める(=心のきずなを深める)ために、

今の鹿北中+(小さな親切)=理想の鹿北中

鹿北中ならではの「小さな親切運動」をみんなで考え、実践していく

そして、中学校だけでなく、保育園、小学校、地域を巻き込んで、中学生の力で

心のきずなを強めていってほしい。

【学校生活】紫陽花

今日は、紫陽花が似合う空模様です。

【学校生活】PTA運営委員会

6月13日(木)夜8時よりPTA運営委員会を図書室で行いました。夜の時間、また、ご多用の中お集まりいただきありがとうございます。

今日の運営委員会は、先日行われた鹿北小中学校合同運動会の反省や次に生かしていくこと、PTA親善球技大会の練習日程、授業参観やハンドボール教室の内容や運営、オーストラリアのクーマから来る中高生との交流活動へのサポート、資源回収等について提案や説明があり、協議を行いました。

また、10月下旬に開催される九州PTA研究大会にて、本校PTA会長が実践発表することが伝えられると、どよめきがおこりました。発表については、事前に運営委員会や全校生徒対象にも行う予定です。鹿北中ののPTA活動が広く九州全体に報告されるというのは、すごいことだと思います。

【学校生活】朝7時30分、学級の様子

6月13日(木)、朝7時30分。それぞれの学年の教室に行ってみました。1年生は、先日の梅ちぎりの梅で作った梅ジュースのビンを上下に動かしています。毎日、この作業をすることで、氷砂糖が溶けやすくなり、全体に甘さが行き渡ります。ワイワイとにぎやかな朝の光景です。

2・3年生の教室は、シーンと静まり返り、期末テストに備えて自主的に勉強に取り組んでいます。すごい集中力です。

鹿北中の生徒は、目の前のことに精一杯チャレンジする、そんな生き方が身についてきていると思いました。また、それぞれの学年とも集団の質の高さを感じさせてくれます。

教室を出て、1階に降りて渡り廊下を渡っていると、今日も鹿北中上空にはさわやかな青空が広がっていました。

【学校生活】バス通学

朝7時20分、定刻通り岳間からのスクールバスが鹿北市民センター駐車場に到着します。運転手さんに「ありがとうございました!」と、一人一人お礼を言ってバスを降りてきます。普段、かなりの時間をかけて自転車で登下校している野球部の生徒も、今日は期末テストがあるということでバスで登校してきました。普段よりちょっとにぎやかなバス通学となりました。

【学校生活】うれしい便り

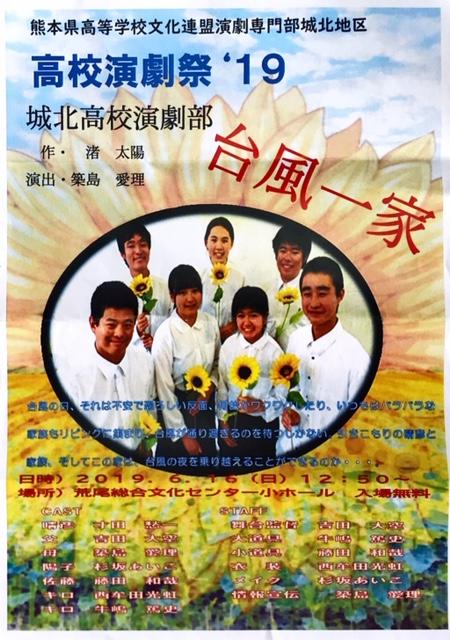

6月12日(水)うれしい便りがありました。それは、本校卒業生で城北高校演劇部に所属している生徒から、今度の日曜日(16日)、荒尾総合文化センターにて行われる、高校演劇祭の案内が手紙とともに届いたのです。

演劇部には、鹿北中卒業生が4名入っていて、顧問の先生とお話した時、一人一人、頑張っているようすをくわしく聞かせていただきました。とてもうれしかったです。そんな卒業生の頑張りが見られると思うとワクワクしてきます。日曜日が楽しみです。

【学校生活】梅雨はまだ先

6月12日(水)、例年ならばこの時期、梅雨空が広がりじめじめした湿気で過ごしにくいのですが、今日も朝から快晴で風も心地よく、さわやかな朝となりました。元気の良い挨拶、生徒会による旗揚げ、気持ちの良い一日のはじまりです。

【学校生活】梅干し

6月11日(火)今日の給食は、セルフおにぎり、そして「梅干し」がついています。この「梅干し」は元鹿北中校長で山鹿市の教育委員をされている、野中米里先生からいただいたものです。

この梅干しが、何とも言えないくらいすっぱくて刺激的なおいしさ!久しぶりに本格的な梅干しをいただきました。

梅干しは、「一日一粒で医者いらず」と言われるぐらいで、伝統的な日本の健康食品。今日の給食は、体の中からリフレッシュできた感じです。

梅干しを口に入れた生徒は、様々な表情を見せてくれました。小学生もいい表情でした。

野中先生、すっぱくておいしい梅干し、ありがとうございました。

昼休み、小学校から戻ってくる、ランチルームで委員会の話し合いや執行部の打ち合わせをしていました。休み時間ですが、みんなのために活動する姿に頭が下がります。本当にありがとうございます。

【学校生活】期末テスト始まる

6月11日(火)今日から3日間、期末テストが行われます。1年生にとっては初めての定期テスト。少し緊張気味です。シーンとした教室には、ペンを走らせる音、時々聞こえる咳払い、イスがきしむ音、鳥の鳴き声など、普段あまり意識しなければ聞こえてこない音が聞こえてきます。

一生懸命問題に取り組む表情は、みんな真剣で集中していてとてもいいなあと思いました。

【学校生活】食育講話

6月6日(木)朝8時10分より、ランチルームにて「食育講話」を開催しました。講師は栄養教諭の星子先生、講話のテーマは「気持ちの良い睡眠のために ~食事から考える~」です。

快眠のためには、セロトニンの原料トリプトファンが大切であること。トリプトファンは必須アミノ酸で食物から摂取するとのこと。トリプトファンを多く摂取すると、寝起きがよく、寝つきもよくなるそうです。

トリプトファンが多く含まれる食材には、バナナ、乳製品、魚、卵などがあります。

少し難しかったですが、食と健康は密接な関係があることがよくわかりました。食べ物と健康の関係について知ることは、自分自身がより良く生きることにつながっていると思いました。

星子先生、ありがとうございました。

【学校生活】社会人講話

6月5日(水)の午後、2年生の総合的な学習の時間の一環として、社会人講話を行いました。第1回目の今日は、トラベルロードの小林文江様にお話をしていただきました。旅行の際の添乗員としての気配りや心配り、プロとしての姿勢が伝わってきます。また、失敗談もお話していただきました。どんな思いで仕事をされているのかなど、生徒へたくさんのメッセージをいただきました。3回の社会人講話を通して、少しずつですが職業観を形成しながら、7月の職場体験学習に臨みます。鹿北中が大切にしている「社会の接点での学び」、自立に向けての一歩を踏み出していきます。

【学校生活】池の掃除

6月5日(水)午前中から小・中学校の用務員さん(シルバーさん)が、中学校の池の掃除をしてくださいました。鯉が5匹いますかが、まずは鯉をビニールプールに移します。水を完全に抜いて掃除をしますが、壁についている藻をとるのが一苦労。いろいろと試行錯誤して、最終的に刈り払い機で藻を削り取る方法にたどり着きました。壁をこすらず、藻だけをとるのは難しいですが、見事に藻だけを削り取っていきます。

そして、きれいになった池に水をためて鯉をもどします。鯉は気持ちよさそうに泳ぎ始めます。

暑さの中での重労働。ほんとうにありがとうございました。

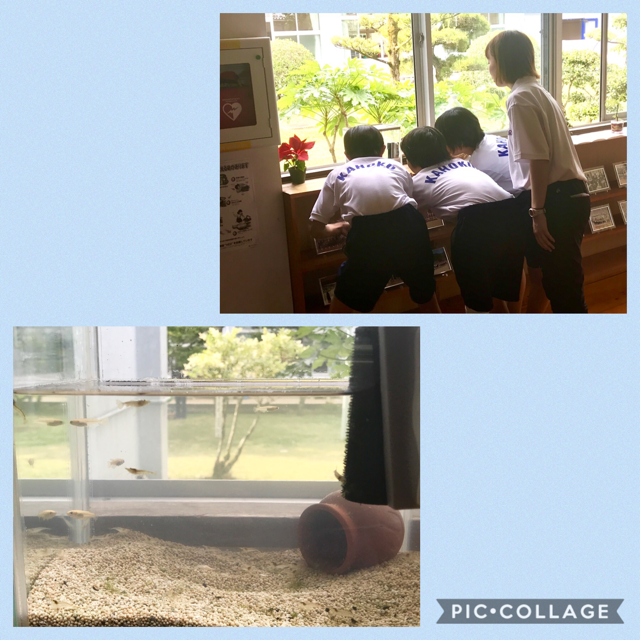

【学校生活】めだか

6月5日(水)朝から生徒と先生がめだかとエビがいる水槽を熱心に見つめています。何だろうと話しかけてみると、「めだかの卵をさがしています!」との声。よく見ると透明な卵が見えます。こんな小さな水槽の中にも命の輝きがあります。

【学校生活】登校

6月5日(水)7時過ぎ、生徒が登校してきます。自転車登校、徒歩での登校。通学カバンとサブバッグ。勉強道具や今日の活動で使う道具など入っています。そしてそれらは、未来の自分を創るための道具でもあります。元気のよいあいさつを交わし、清流門に続く坂道を一歩一歩のぼっていく生徒。鹿北中の当たり前の朝の光景。このいつもの当たり前をしっかり守っていきます。

【学校生活】トマト、ありがとうございます!

保護者の方から、学校にたくさんのトマトをいただきました。職員で分け合って持ち帰りました。真っ赤に熟していて、口の中で甘さとみずみずしいさわやかさ広がっていきます。体全体がリフレッシュした感じで、今日のよう蒸し暑い曇り空でも「よし、頑張ろう!」という気持ちにしてくれます。

熊本には「おいしい赤」があると言われています。真っ赤なトマト、阿蘇のあか牛、新鮮な赤いマダイ、すいか、いちご、赤なす、馬肉、天草大王(赤鶏)、クルマエビ、マダコなど。

熊本の食の豊かさを感じながら熊本の「おいしい赤」をいただきました。

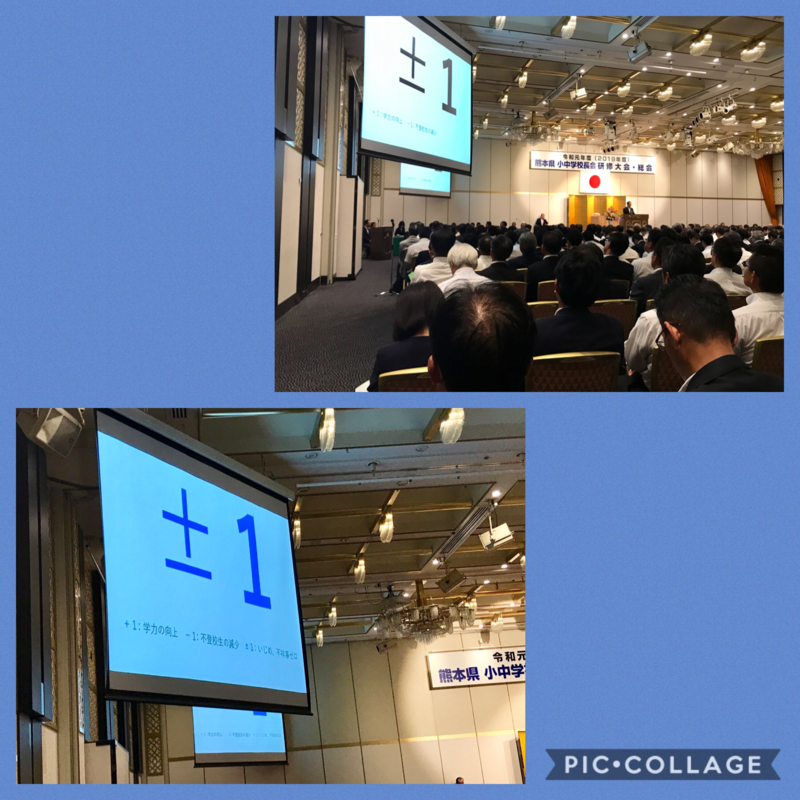

【その他】県小中学校長会研修大会・総会

5月31日(金)午後1時30分より、熊本県小中学校長会研修大会・総会が熊本市内のホテルキャッスルで開催されました。県内全域から小中学校長約500名が参加しました。

竹下新会長から、「±1」が示され、+1は学力の向上、−1は不登校の減少、±はいじめ・不登校ゼロであると説明し、各学校で「±1」を達成しようと明確な目標を示されました。

目標達成に向けて、新たな出発の日となりました。

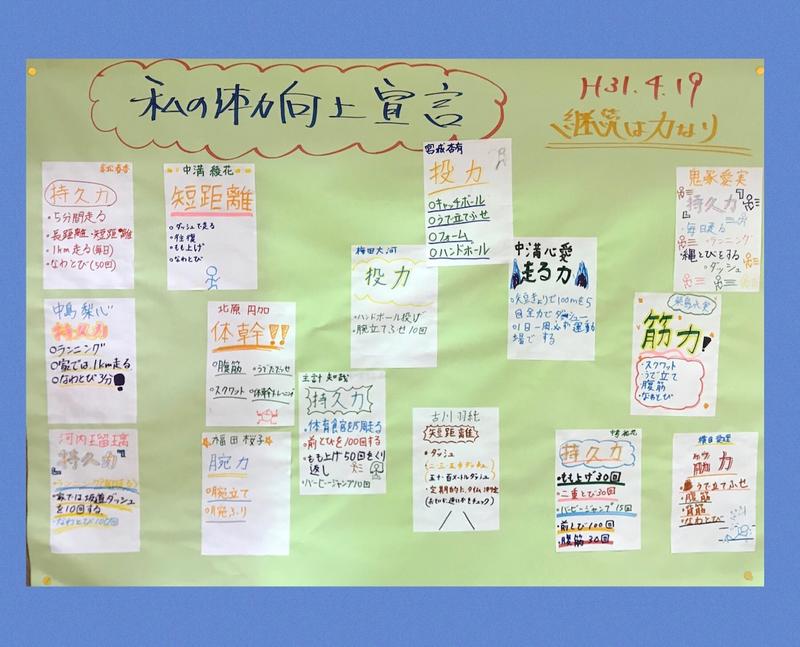

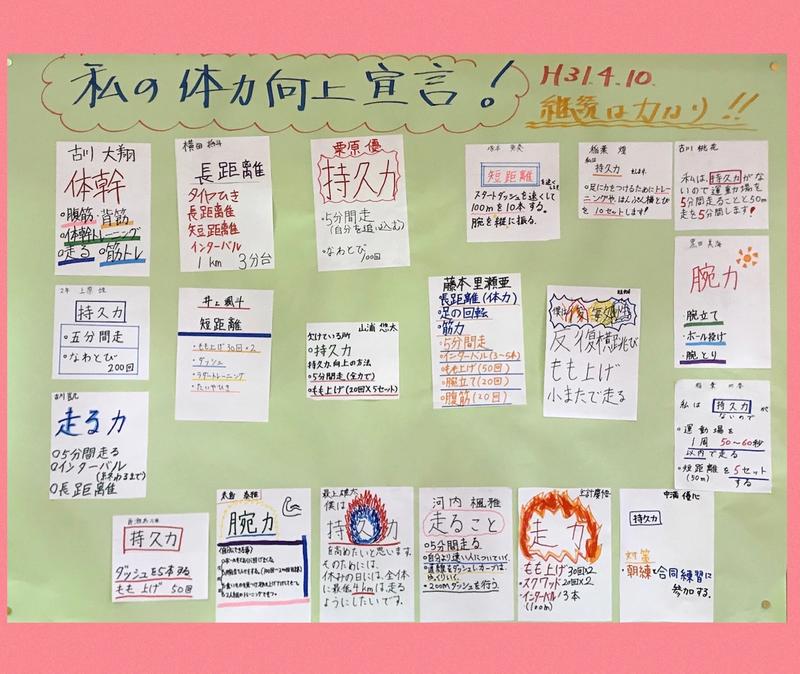

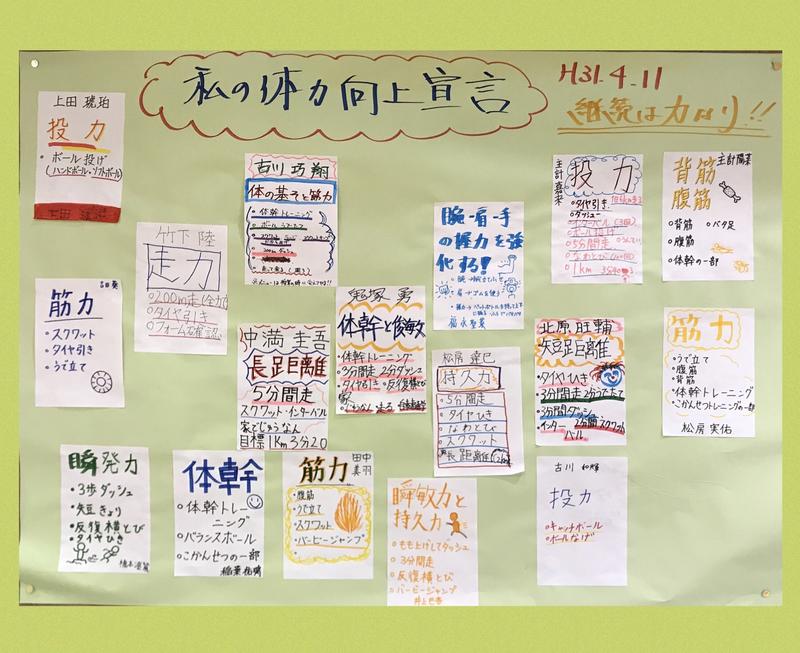

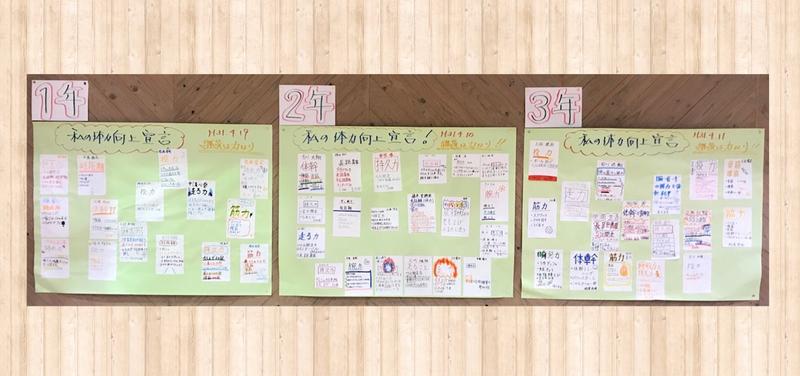

【学校生活】体力向上の取組

本校体育館壁面には、学年ごとに生徒各自の体力向上に向けての具体的取組が掲示されています。体幹トレーニング、200m走、バランスボール、股関節トレーニング、縄跳び、ボール投げ、インターバル走、腹筋、背筋・・・など。中には自転車通学というのもあります。「継続は力なり」。まずは自分が決めたことを続けることにチャレンジです。

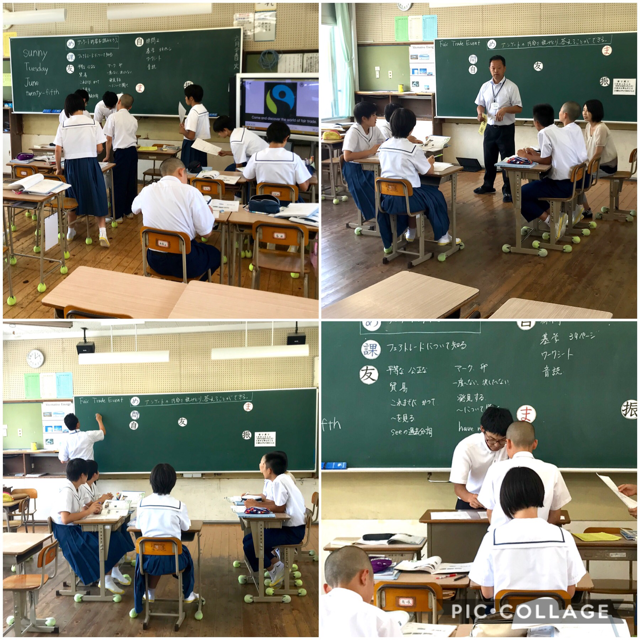

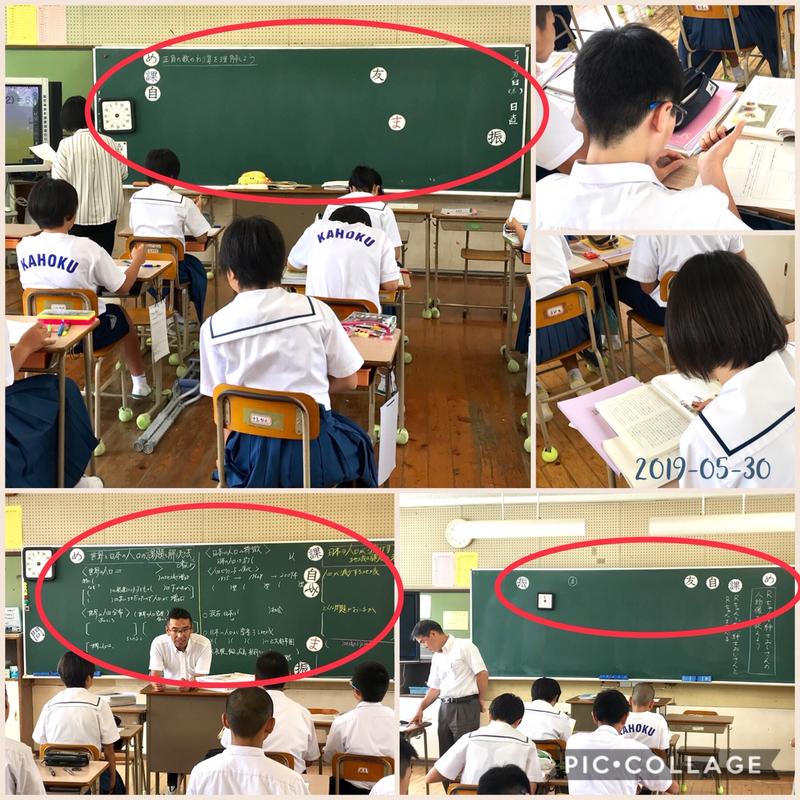

【学校生活】鹿北版学習過程スタンダード

5月30日(木)、各学年の授業を参観しました。どの授業にも共通点があります。それは黒板に貼ってあるカードです。「め」➔(「課」)➔「自」➔「友」➔「ま」➔「振」。これは鹿北版学習過程スタンダードで、鹿北小・中学校の全学年、全教科で統一された授業のかたちです。授業の流れがわかるように、最初から黒板にカードを貼ります。

「め」今日の学習で獲得する知識や技能を生徒の視点で示します。

「課」めあてを達成するための学習課題を示します。

「自」まずは自分で考えたり、調べたり、解いてみます。

「友」友だちとの意見交換や話し合い活動で学びを深めます。

学び合いを通してめあてに近づきます。

「ま」めあてと連動させて自分の言葉で学びを整理します。

獲得した知識や技能を確認します。

「振」学習での様々な気づきや課題を見つめます。

課題や気づきを次の授業に生かします。

この流れを「鹿北の授業のかたち」として児童・生徒にも説明し、今何をするのか、次に何をするのかがわかるようにしています。授業の中で児童・生徒が迷子にならないようにと、小中学校の教職員で話し合って決めた鹿北の学びの姿が今日も実践されています。

【学校生活】歯科検診

5月29日(水)5時間目。保健室では「歯科検診」が行われていました。小林歯科医院の先生に来校していただき、一人一人の歯の状況について診ていただきました。先生はとてもやさしく丁寧に診て下さいます。そして、誠実に説明してくださいます。

ご多用の中、本校生徒のために検診していただきありがとうござました。

【学校生活】大成功!小中合同大運動会

5月26日(日)快晴の空の下、鹿北小・中学校合同大運動会が鹿北グラウンドにて開催されました。初めての小・中学校合同の運動会、試行錯誤しながらも、鹿北委員会と生徒会の連携、リーダーの児童・生徒を中心に運動会を創り上げてきました。不安もありましたが、それ以上に期待がどんどんふくらんでいくことを感じていました。

運動会当日、たくさんの笑顔、一生懸命、団結、汗、全力・・・。小中学生の熱が伝わってきます。また、小学1年生が9年後は目の前の中学3年生、中学3年生が9年前は目の前の小学1年生、成長の軌跡を目の当たりにして驚きと感動を覚えました。

精一杯頑張る児童・生徒、その頑張りを支える先生方、その子どもたちや先生方を支援してくださる保護者の皆さまや地域の皆さま。この姿こそが鹿北の強みです。今日の大運動会は、そんな鹿北の強みが随所に感じられました。

運動会終了後の3年生の学活。女子生徒が「きついけど楽しい!」と感想を発表していました。何かにチャレンジすることは、そういうことなんだと思いました。本当の充実感、本当の達成感、本当の感動は、そんな「きつい」の先にあるものなんだということを、女子生徒をはじめ多くの生徒が感じたとった一日となりました。

しかし、運動会はまだまだ通過点。これからの中学校生活の中で、もっともっと「きついけど楽しい」を経験し、一人一人がさらに大きく成長していくことを楽しみにしています。

成長の方程式を実感できた大成功の大運動会。感動をありがとう!

【学校生活】運動会ありがとうございました

昨日の鹿北小中学校合同大運動会にご来校いただきましてありがとうございました。小中学校の児童・生徒の元気いっぱいの頑張りを見ていただけたことと思います。暑い中、本当にありがとうございました。

(詳しい内容は後日掲載させていただきます)

【学校生活】山鹿市立八幡小学校訪問

5月27日(月)朝7時20分より山鹿市立八幡小学校の登校の様子を山鹿市校長会で参観し、その後授業の様子についても参観させていただきました。白い帽子をとっての元気の良いあいさつ、とてもさわやかです。授業もめあてからまとめまでの流れがわかる板書、ていねいな語りかけ、視覚的な提示の工夫、子供たちの学習意欲など、どの授業も楽しくわかりやすい授業が行われていました。

やはり、授業が楽しくわかるということは、何より大切なことだと思いました。大きな刺激を受けました。

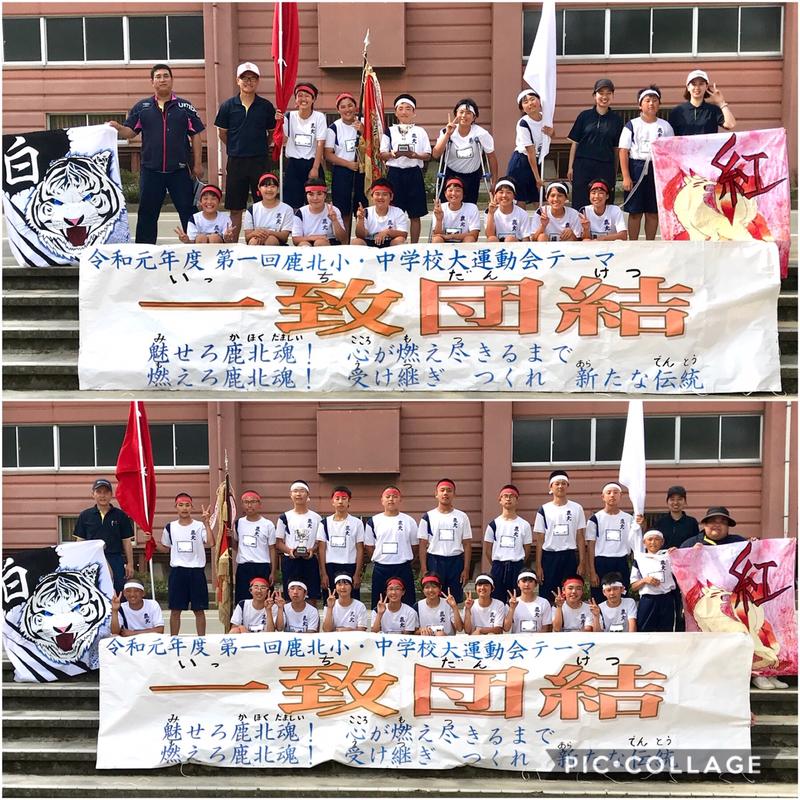

【学校生活】鹿北小中学校合同大運動会がいよいよ始まります

5月26日(日)朝6時。鹿北小学校、竹熊PTA会長の点火で爆竹が上がりました。いよいよ鹿北小中学校合同大運動会が始まります。天気は快晴。気持ちのよい朝です。しかし、日中は気温が30度以上になるとの予想。熱中症対策をよろしくお願いいたします。

保護者の皆さま、地域の皆さまのご来場をお待ちしております。

【学校生活】卒業生来校

5月25日(土)午後5時過ぎ、3月に本校を卒業した女子生徒が来校しました。高校では、中学校時代に頑張ってきたハンドボール部に入り、高校総体に向けて練習に励んでいるとのこと。朝夕、片道約13kmを自転車で登下校する姿を時々見かけます。自分を甘やかすことなく、目標に向かって自分の中の壁を乗り越えながら成長する姿は、中学時代に身につけた生き方と同じ。

そんな高校生活を送っている卒業生の姿は、本校の誇りです。

ガンバレ卒業生!

【学校生活】いよいよ明日は、鹿北の新たな歴史を刻む小中合同運動会!

5月25日(土)午後2時から、小学4年生以上の小学生と中学生とで運動会の準備を行いました。それぞれの委員会ごとに活動が割り振られ、担当の先生とともに、集中して取り組むことができました。3時からは、保護者の方も、テント立てのため鹿北グラウンドに来られました。保護者の方々には、入場門の設置なども手伝っていただき、みんなで明日の大運動会を成功させようとの思いが伝わってきて、さらに心強く感じました。

準備の最後には、小学生代表、中学生代表がそれぞれお礼と明日の決意を発表しました。こんなところにも確かな学びがあり、成長の瞬間となっています。

保護者の皆さま、地域の皆さま、いよいよ明日は、鹿北小・中学校合同大運動会です。鹿北の新たな歴史を刻む一日となります。みんなで明日を最高の一日にしていきましょう!

【学校生活】命を見つめた昼休み

5月25日(土)の昼休み。何と水槽の中の小エビが死んでいるのを発見。「これは大変」とすぐに何人かの先生と水槽の水替えをしました。まずは、メダカや小エビを別の容器に移していきます。しかし1cm未満の小エビをさがすのは難しく、小さな容器で何度も砂と水をすくい上げ、その中から小エビをさがし出しては移し替えていきます。途中から、あやすぎ学級の生徒も手伝ってくれて、ようやく水槽のすべてのメダカと小エビを移し替えることができました。水槽をきれいに洗い、水(水道水ではなく市販の水)を入れてメダカと小エビを移しています。きれいになった水槽の中で、メダカと小エビが気持ちよさそうに泳ぎ始め、ホッと一安心。命を見つめる昼休みとなりました。

【学校生活】いよいよ明日は小中合同大運動会

5月25日(土)、いよいよ明日は鹿北小中学校合同大運動会。今日は最後の練習日です。2時間目は鹿北グラウンドにて小中学校合同練習を行いました。開閉会式の流れの確認や綱引きなどを行いました。小中学生ともに最初の頃と比べて気持ちも動きも引き締まってきていることがはっきりわかります。

3時間目は中学校のグラウンドで中学生のみでの全体練習です。鹿北音頭、女子のダンスや男子の集団行動などに取り組み、動きの最終確認を行いました。そんな中、気温はどんどん上昇していきます。

4時間目は体育館での練習。歌や応援など気持ちを高めていくための練習を多く取り入れました。残り25分ぐらいからは、みんな体育館で横になり、目を閉じて短時間の睡眠です。しーんと静まりかえった体育館、ゆったりと時が流れていきます。

そして、最後は、みんなで円陣を組んで、明日の大運動会の大成功を誓い合いました。

午前中の鹿北中では、とても充実した時間が流れていきました。

【学校生活】1・2年生運動会練習

5月24日(金)快晴のグラウンドでは、運動会の練習を行っています。1年生と2年生が、団体競技の技巧走の練習に取り組んでいます。協力しながら、そして、バランスをとりながら焦らず、急ぎたい気持ちを抑えながら、それでも早く・・・、結構難しいです。運動会当日は、どんなドラマが待っているのか楽しみです。

【学校生活】美術の授業

5月24日(金)、2階の美術室では黙々と活動しています。「何だろう?」とのぞいてみると、集中して「自画像」を描いています。鏡に映る自分の顔を様々な角度から見つめながら真っ白なキャンバスに鉛筆を走らせています。客観的に自分の顔を見つめるというのは、なかなか難しいものです。しかし、段々と自分と似た顔が出来上がっていきます。美術の授業は奥深いものがあります。

【学校生活】心は一つ

5月21日(火)昼休み。体育館では小中学校合同運動会の練習をしたりとみんないそがしそうです。そんな中、技術室では、2年女子生徒が技巧走で使う道具の作成に取り組んでいます。今日は持ち手のところを機械できれいに磨いています。いろいろな所で大運動会の成功に向けて一生懸命です。場所はそれぞれ違いますが、思いは同じ。この今の状況がいいです。

【学校生活】いい天気です。

5月21日(火)、今日から小中学校合同運動会当日に向けて天気は良好。むしろ暑さが心配になるほど晴れが続きます。そんな天気予報を象徴するかのように、今日の鹿北中は青空が広がる快晴の天気。校舎の窓にも青空が反射し全体的に青みがかっています。生徒も校舎も気持ちよさそうです。

【学校生活】かわいらしいプレゼント

5月21日(火)4時間目終了後、あやすぎ学級の男子生徒が、手作りのキーホルダーを事務の先生にプレゼントしました。スヌーピーのかわいらしいキーホルダーです。事務の先生は満面の笑みで喜んでくれました。一緒に写真を撮ろうとしましたが今回はNG。そこで、手に持っているところをパチリと一枚。左があやすぎ学級の生徒、右が事務の先生です。心が和む給食準備前の時間です。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 西浦 伸一

運用担当者 教諭

◆熊本県教育広報誌

ばとん・ぱす vol.79

◆熊本県人権情報誌

コッコロ通信 vol.59

山鹿市立 鹿北中学校

- Kahoku Junior high school -

住所:〒861-0601 熊本県山鹿市鹿北町四丁1464番地

Tel:0968-32-2019

Fax:0968-32-3797

E-mail:y-kahokujh@educet01.plala.or.jp

URL:https://jh.higo.ed.jp/kahokujh/