日々の生活の中で

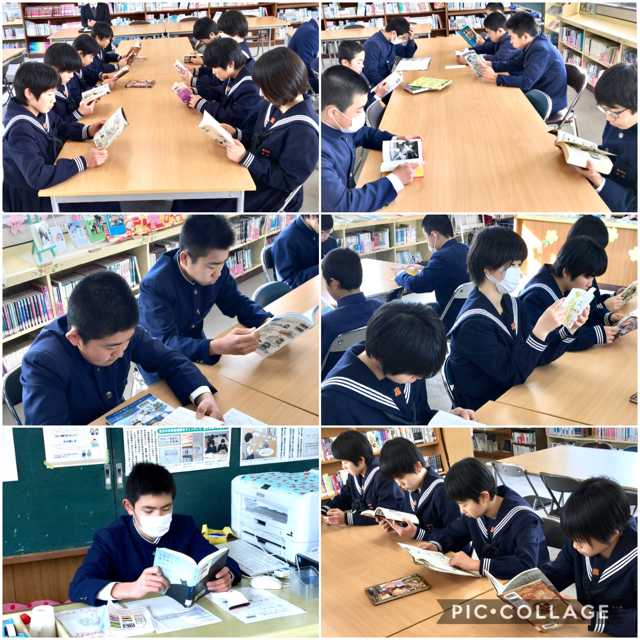

【学校生活】読書活動

3月18日(月)新しい週の始まり。2年生は図書室での読書からです。シーンと静まり返った図書室で聞こえてくる音は、本をめくる音と時々の咳払いぐらいです。みんなそれぞれの本の世界に入り込んでいるようです。

図書室にいながら、いろいろところに心は飛んで行くことができる。図書室は、本を通して、無限に広がる空間のようです。

【学校生活】充実の校外学習

本日は小学校6年、中学校合同で支援学級の生徒が校外学習を実施しました。市内の高校見学を行い、進路学習に役立てたり、路線バスを利用し、目的地までの利用の仕方を学んだり、レストランでの注文や支払い食事のマナーなどを学習しました。またスポーツを通して余暇時間の使い方や仲間と過ごす楽しさを味わったり、名所を見学し知識を広げたりする学習を行いました。とても実りある1日となりました。

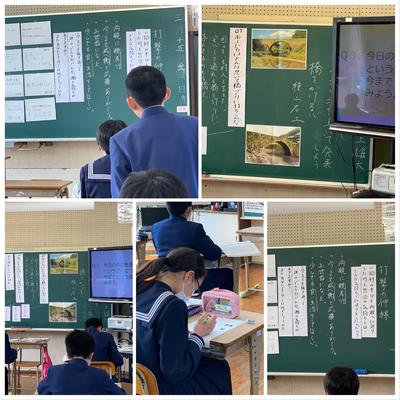

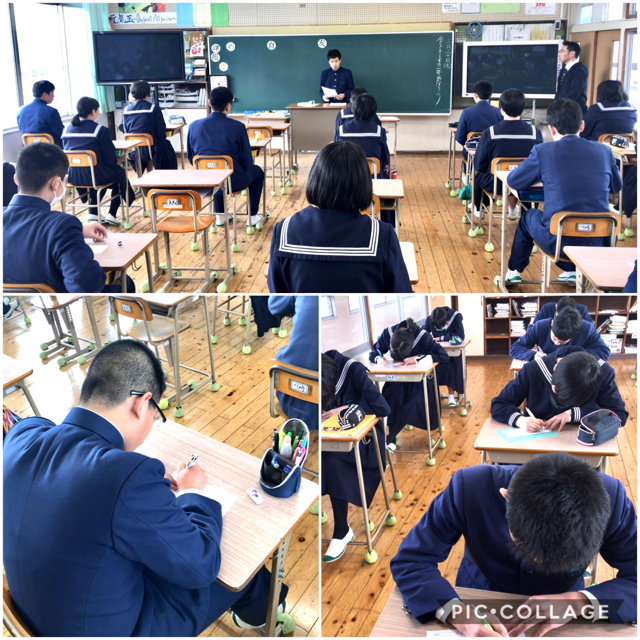

【地域連携】学校へ行こう会

本日は学校へ行こう会でした。1、2年生では「熊本のこころ」を活用した道徳の授業を公開いたしました。生徒たちは自分の思ったことをしっかりと発表していました。学んだことを今後の生活に活かしていってほしいと思います。

【学校生活】全校集会

3月14日(木)、8時10分よりランチルームにて全校集会を行いました。今回は、生徒会年間テーマについての確認です。今年度、「挑む」とのテーマを掲げ、様々なことに取り組んできました。挑んでみて、最初に見えてきたものは何だったのかというと、それは壁であり、限界でした。何度も壁にはばまれ、限界を感じながらも、あきらめずに壁を超えること、限界を突破することに挑み続けました。そして、生徒会長自らが、その壁を、限界を超えていきました。その時、何が見えたのか? 生徒会長は、「限界の向こうは、楽しかった!」、とみんなに伝えてくれました。そして、何人もの人が生徒会長と同じ充実感、達成感を味わうことができました。これが、今年度の鹿北中の姿であり、みんなの成長です。

それでは、4月からの新年度。みんなはどんな1年にしていくのですか。

新年度の生徒会年間テーマは、「believe」です。

「believe」、いったい何を信じるのでしょうか?自分の可能性、なかま、自分たちが掲げた目標、例えば部活動の目標を達成することなど。

まず、自分なりに、自分のビリーブは何なのかがはっきり見えいてないと、前に進めません。それを見つめ、行動を起こし、ビリーブの先に、何が見えるのか、何をつかむのか。一人一人がそのことにチャレンジしていく。それが、平成31年度、みんなが実行することではないでしょうか。

信じて、信じて、信じ抜いた先に何が見えるのか。楽しみです。もうすぐ、新年度。信じ抜くものは何か、信じ抜く覚悟はあるのか。しっかり自分を見つめてほしいと思います。

【学校生活】公立高校合格発表

3月13日(水)9時より、県内公立高校の合格発表が行われました。本校からも、前期選抜合格内定生徒7名、後期選抜受検生徒7名、合計14名全員が合格しました。これで、3年生27名、全生徒の進路が決定しました。

鹿北の清流が、大海原に向けて、さらに進んでいきます。新しい出会いや、新たな発見、時には、きついこと、涙を流すこともあるかと思います。

しかし、その一つ一つが社会で通用する人となるための「学び」、自立するための「学び」ととらえ、自分の目標を見失うことなく、「挑む続ける人」であってほしと思います。

ガンバレ、卒業生!

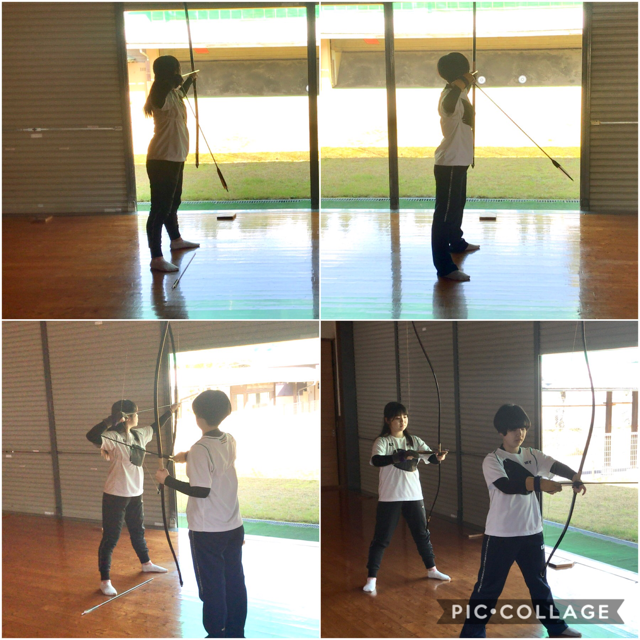

【学校生活】卒業生

時々、卒業生が来て、弓道の練習をしています。

いろいろなところで、卒業生と出会えるのはうれしいものです。

3月は、いつも以上に、卒業生の近況が伝わってきます。

【学校生活】3階

3年生が卒業した3階の教室や廊下は、静まり返ってます。しかし、あと1か月もすれば、また、にぎやかな3階に戻ります。

4月、3階に上がってきた生徒が、鹿北中の新たな歴史を創るのを、教室と廊下が楽しみに待っているようです。

2階 今日から新たなスタートです!

3階 今はひっそりと静まり返ってます。4月が来るのを待ってます!

【忘れない】東日本大震災から今日で8年。

今から8年前の2011年3月11日14時46分。宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源とするマグニチュード9.0の日本周辺における観測史上最大の地震が発生しました。

死者1万5897人、行方不明者2533人。今も52000人の人が避難生活を送っています。

福島市出身の詩人、長田弘さんは、

「『朝が明けて、陽が高くなって、やがて日が暮れて、というふうに、だんだんと変わっていく、何でもない一日』。実はこの一日は『ありふれた奇跡』だったと思い知れされた。」と語っています。

今日という一日の「ありふれた奇跡」に感謝するとともに、東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、今も復興途上で大変な思いをされている方々に心よりお見舞い申し上げます。

今日の鹿北は、春のおだやかな陽気です。

【学校生活】卒業、おめでとう。

己を重んじ 己を伸ばす

友を敬し 友に学ぶ

【学校生活】いよいよ明日は「卒業式」

いよいよ明日は 「第47回卒業証書授与式」

卒業生27名が鹿北中学校を巣立つ時がきます。

【学校生活】給食室から「卒業おめでとう!」

3月8日(金)、3年生にとって中学校生活最後の給食。今日のメニューは、赤飯やサイコロステーキ、さらには、お祝いのケーキまでついていました。サイコロステーキは、何と黒毛和牛です。口の中でとろけるような柔らかさ。

これは、給食室から、卒業生に「おめでとう」のメッセージです。いろいろな人が3年生27名の卒業を祝福してくれています。

もう、これは、感謝しかありません。そして、この期待に応えるしかありません。

給食室の先生方、熱いメッセージありがとうございます。

給食の時間は、一生の思い出です。

【学校生活】3年生、修了式

3月8日(金)、4時間目、今日は3年生の修了式の日です。中学校の修了式というのは、中学校3年間のみならず、9年間の義務教育の修了を、意味します。つまり、日本の社会では、この9年間で、一人の人間として、社会に出て通用する力をつけた、ということになるのです。しかし、そうは言っても、まだまだ、本当に社会に出ていくには、未熟な部分も、たくさんあります。だからこそ、高校などに進学して、知識や技能を、身につけたり、多くの人との、出会いを通して、コミュニケーション力を、つけていく必要があるのです。要するに、まだまだ成長過程にいるということです。

贈る言葉

「ピラミッドは、頂上からは造られない」

どんなに立派で、大きな建物でも、最初は土台から造られます。ピラミッドも、最初は一個の石です。そして、その石の上に、何と二百万以上の、石が積み上げられ、あのように、大きなピラミッドが、できあがったのです。ピラミッドは、注目されますが、その土台は普段、注目されることは、ありません。どんな建物でも、全体の形や高さは、注目されますが、一番下で支えている、土台の部分は、あまり意識されることは、ありません。このことは、人生でも同じです。自分を磨く過程は、なかなか、見えないものです。そして、苦しいものです。けっして、華やかでは、ありません。むしろ、泥だらけになる場合が、多いかもしれません。人から、注目されることも、ありません。しかし、人生において、結果を残せる人は、丁度みなさんと、同じくらいの頃に、見えないところで、一生懸命、土台作りを、している人なのです。

みなさんの、これから始まる、新たな生活の中には、華やかで、楽しいことが、たくさんあります。すぐに手に入る、楽しさが、満ち溢れています。誘惑も多いはずです。しかし、そういうものに、惑わされることなく、十年後、二十年後の、本当の活躍の舞台を目指して、今は人生の土台を築き、人格を磨いていく、そんな人であってほしいと、思います。今、輝かなくても、十年後、二十年後に、輝いている人であることを、心より願っています。

鹿北中学校での学びを、大切にして、さまざまなことに、挑んだ時の、苦しさの向こう側にある、達成感や、充実感を忘れずに、努力の日々を、送ることを期待しています。

清流の人として、校訓に示された「己を重んじ 己を伸ばす 友を敬し 友に学ぶ」の生き方を、さらに貫いて、大きく成長していってください。

【学校生活】花、ありがとうございます。

3月8日(金)、昨日、今日と1年生女子が、祖母とともに、卒業式の時に机上に置く花をアレンジメントしてくれました。とてもきれいで華やかです。寒い体育館を、ほのぼのとした雰囲気で包み込んでくれました。卒業生のために、すばらしいフラワーアレンジメント、ありがとうございました。

【学校生活】卒業式会場設営

3月6日(水)の午後、1・2年生全員で、卒業式会場の設営などを行いました。みんなで役割分担して、心を込めて活動しました。お世話になった3年生の卒業式。厳粛な中にも、あたたかい卒業式を行い、27名の卒業生を送りだします。

【学校生活】給食室からのエール!

明日から2日間、いよいよ公立高校後期選抜が行われます。本校からも後期選抜にチャレンジする3年生がいます。そんな3年生に力強いエールを送っていただきました。給食室からのガンバレが聞こえてきます。メニューは「勝つ丼」です!

【学校生活】卒業式練習

いよいよ3月、3月は旅立ちの月。卒業式練習も始まっています。時間の流れがさらに早く感じられます。だからこそ、一日一日を大切に、一つ一つのことを丁寧にしていきたいと思います。

【学校生活】給食の時間

給食の時間。給食当番の人たちが、手を洗い、素早くエプロンとマスクつけて、小学校にある給食室に給食や食器を取りに行きます。

戻ってきたら、役割分担通りに、みんなで協力して黙々と配膳を行います。準備ができた学年からランチルームに入りますが、入り口で全員手の消毒を行い入ってきます。そして、自分の席について「いただきます」をみんなで言って、食べ始めます。

途中で、健康委員会の生徒が、栄養教諭の馬場先生からの今日の給食の紹介とメッセージをみんなに伝えてくれます。

給食終了前には、「もぐもぐタイム」があり、この時は、話をせずに食べます。そして、全校生徒で、床にゴミなどが落ちていないかを確認して、「ごちそうさま」を言って給食の時間が終わり、片づけが始まります。

給食当番の人たちが、給食室に食器を返却に行き、並んであいさつをします。さらに、一人一人が一言感謝の気持ちを伝えます。ランチルームでは、健康委員会の人たちが、机をふいています。

こんな風に毎日、給食の時間が過ぎていきますが、その中に大切な「学び」がたくさんあります。こんな「学び」を通して、「生きる力」が身についていきます。

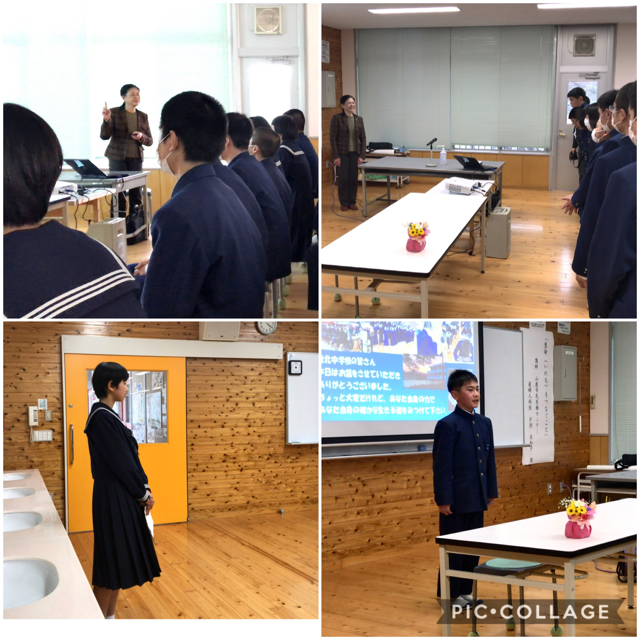

【学校生活】新入生保護者説明会

2月22日(金)、19時30分よりランチルームにて新入生保護者説明会を行いました。

鹿北の教育が大切にしているもの、中学1年生は、義務教育9年間の中でどのような位置にいるのか、入学式のこと、入学までに準備が必要なもの、4月の主な行事予定など多岐にわたって説明させていただきました。

説明会の中で中学校生活を映像で紹介する場面がありましたが、数名の保護者の方々が中体連大会の場面で涙を流されていました。そういえば、新入生の保護者の方々の中には、今の中学3年生の保護者の方もおられます。

新入生保護者会が行われるということは、卒業の日がもうすぐなんだということ。そのことを保護者の方々の涙で実感しました。

3月、4月は別れと出会いの季節。もうすぐそんな季節がやってきます。

【学校生活】親子性教育講演会

2月22日(金)15時10分より、性教育講演会を開催しました。山鹿市民医療センター産婦人科医の片渕美和子先生に、「命(いのち)をつなぐこと」との演題でお話をしていただきました。先生は、私たちがなかなか言いづらいことも、ずばずばと言われて、生徒も、保護者の方々も、私たちも、恥ずかしいとか、何となく触れにくいということを、さっと取っ払い、命を見つめ、自分が生まれてきたことのすごさを実感させてくださいました。

【私たちのいのちと体】

生きているから、悩む、苦しむ・・・。それは一生懸命だということ。

男と女があって生まれてきた私たち・・・。だれもが、人と違う私だということ。

みんなと違うところがあるからこそ、生きのびることができる。

おとなになる私たち・・・。未来に責任があるということ。

けれど、悲鳴をあげることがある。助けを求めよう! 当たり前のことです。

【安心できるところ】

一番「ほっ」とすることろ

苦しいとき、うれしいとき、あなたが一番会いたい人はだれですか?

確かなもの「その人」「その場所」をさがす旅の中で、

苦しくても自分を大切にしよう。

男の子が好き、女の子が好きではなく、あの人が好き。

【いのちをつなぐこと】

私たちは生きています。どんな時に生きているって感じますか?

私たちは死にます。次の子どもたちに命と社会をあずけて

片渕美和子先生、ありがとうございまいした。

【学校生活】進路公開

3年生の教室では、現在、進路公開が行われています。一人一人が今まで歩んできた自分自身を見つめ直し、家族への思い、自分の中にある差別性との向き合い、葛藤、変容、なかまへの思い、そして、自分がこれからどのようなことを大切に生きていくのか、だからこの進路を選択したことなど、自分のありのままを出していきます。そして、なかまからの返し。

卒業後も、なかまとしてつながっていきます。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 西浦 伸一

運用担当者 教諭

◆熊本県教育広報誌

ばとん・ぱす vol.79

◆熊本県人権情報誌

コッコロ通信 vol.59

山鹿市立 鹿北中学校

- Kahoku Junior high school -

住所:〒861-0601 熊本県山鹿市鹿北町四丁1464番地

Tel:0968-32-2019

Fax:0968-32-3797

E-mail:y-kahokujh@educet01.plala.or.jp

URL:https://jh.higo.ed.jp/kahokujh/