学校生活

体育大会練習(R4.9.13)

本日(13日)は、3時間目に全体練習、4時間目に団練習を行いました。

暑い中ですが、10~15分ごとに水分補給や休憩を入れながら、団リーダー中心によく頑張っています

5月にコロナウイルス感染拡大で実施できず、今回仕切り直しという形になりましたが、来週の本番に向けて全力で準備しています。

子供たちは、いつも以上に体力を使って帰ってくると思いますので、水分補給やミネラル補給をはじめ、野菜や果物を多めに採ったり、栄養バランスに気をつけた食事、十分な睡眠をとって練習に臨んでほしいと思います。(物価の高騰でなかなか大変だと思いますが・・)

体育大会に向けて(R4.9.13)

9月21日(水)の本番に向け、各学級、朝練に取り組んでいます。準備運動をしたあと、リレーの練習を行ったり、バトンの渡し方を確認したり、ムカデ競走の試走をしたりしていました。ムカデ競走は、仲間と一緒にワイワイ楽しそうに走る姿が印象的でした。ムカデは紐の長さをどうするのか、人と人との間隔をどうするのか、一歩をどのくらいにするのか、先頭はどのくらいのペースで走るのかなど、たくさんの要素があります。try and error.でやって挑戦して、失敗して学んで・・その繰り返しを本番まで何度できるかで結果は変わってきます

失敗を誰かのせいにしてもうまくはいきません。その失敗を減らすため、改善するために自分は何ができるのか、1人1人が考え、提案し、対話して一歩一歩前に進んでいく。その繰り返しはきっと社会に出てからも生かされるものになると思います。学校は、学力を高める場所であると同時に、多様な他者とどのように協力し、1つのものをつくり上げていくのかを学ぶ場でもあります

1つ1つの行事に全力を尽くし、それぞれの成長につなげていってほしいと思います。

保護者の皆様におかれましては、朝早くからのご協力誠にありがとうございます(^^)本番に向けて、教職員一同しっかり頑張っていきたいと思いますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。

ネットの調子が悪く、写真がアップできませんので、後日掲載させていただきたいと思います。

NIEコーナー(学校生活)(R4.6.7)

校舎内にNIEコーナーを設置しましたNIEとは(Newspaper In Education)の略で、新聞を活用した教育を推進する目的があります

新聞社ごとにトップに取り上げるニュースが違ったり、社説の書きぶりが変わっていたりと、小さな気づきがたくさん出てくると思います

本年度は、本校がNIE推進校として研究指定を受けておりますので、しばらくは7紙を読むことができる素晴らしい環境が整います。こんなチャンスはほとんどないこうした機会も子どもたちにはしっかりと生かして欲しいと願います☆

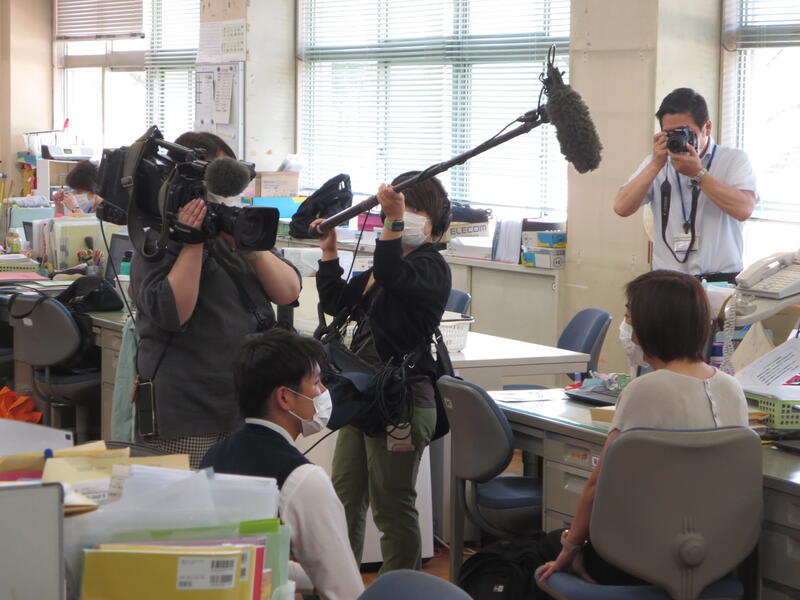

KAB(テレビ取材)(R4.6.3)

朝7時45分からKABの取材が行われました

取材に来てくれたのは・・・みなさんご存知の田中アナウンサーでした。

残念ながら生徒の皆さんはテスト中でしたので、各教室への取材はお断りさせていただいたのですが、

登校時間中に正門付近でリポートされる爽やかな田中アナウンサーの姿に

胸キュンの生徒もいたのではないでしょうか?

田中アナ、ポロシャツやハーフパンツ、上靴や名札もオリジナルで準備されていました

※ 小学生の制服をイメージしたそうです取材にかける思いに感動

<取材内容>

「バスキャッチ(連絡アプリ)が導入されたことにより、学校にどのような変化があったのか」

をリポートするという内容でした。

保護者の皆様にもお使いいただいているアプリで、私たち教職員の働き方改革にもつながっています。

その分子どもたちの成長に寄り添い、手厚い支援につなげることができます。

タブレット授業の充実など、これから教育のICT化がどんどん進んでいきます

道具の進化に私たち大人もしっかり対応して、上手に活用していきたいと思います

オンエアの期日がはっきりわかりましたら、またHPでお伝えさせていただだきます。

ご期待ください

昇降口に新聞(NIE)コーナー設置(R4.6.3)

昇降口に新聞コーナーを設置しました

みなさん普段ニュースを見ていますか

学校での学びを今の社会や地域の発展に生かしていくためには、日本や世界の情勢を知っておくことも大切になります。

朝から早く来て目を通してみるのもおすすめですし、昼休みに話題にして見るのもいいかと思います。

活字離れが叫ばれていますが、子どものころから活字に慣れ親しむ経験が大事なのかなと感じます

時間があるときに触れてみてください