給食ばんざい

2021.11.30

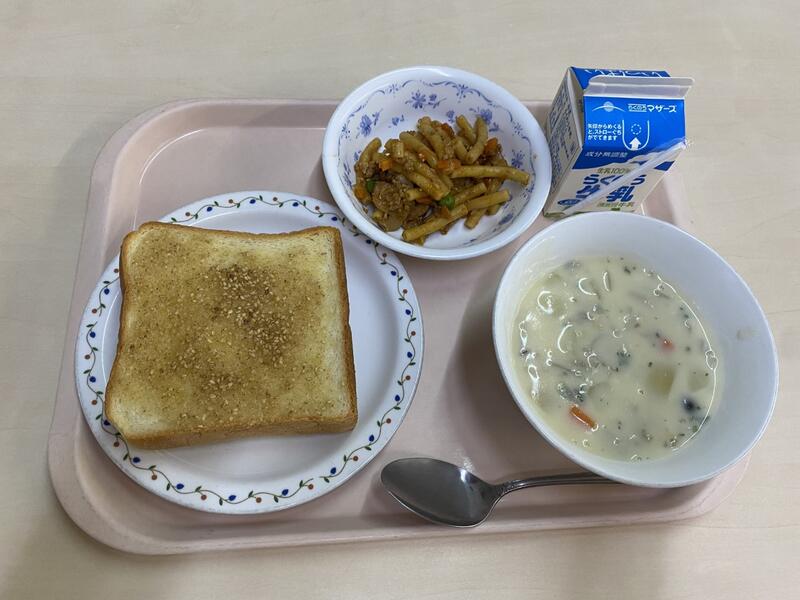

★今日の給食★

・セサミトースト

・牛乳

・クラムチャウダー

・マカロニひき肉ソテー

セサミは英語で「ごま」を意味します。ごまは、一つ一つの粒は小さいですが、その一粒の中には、栄養がぎっしりつまっています。成長期に大切なカルシウムや美肌効果のあるセサミンなどが入っています。今日はそんなごまをパンにぬって焼き揚げました。

2021.11.26

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・魚そうめん汁

・とり肉と根菜のカミカミあげ

とり肉と根菜のかみかみ揚げには、にんじん・れんこん・ごぼう・しょうがの4つの根菜が入っていました。根菜には、寒い冬に体をあたためてくれる効果があります。寒い冬には、しっかり食べて体をあたためてあげましょう。

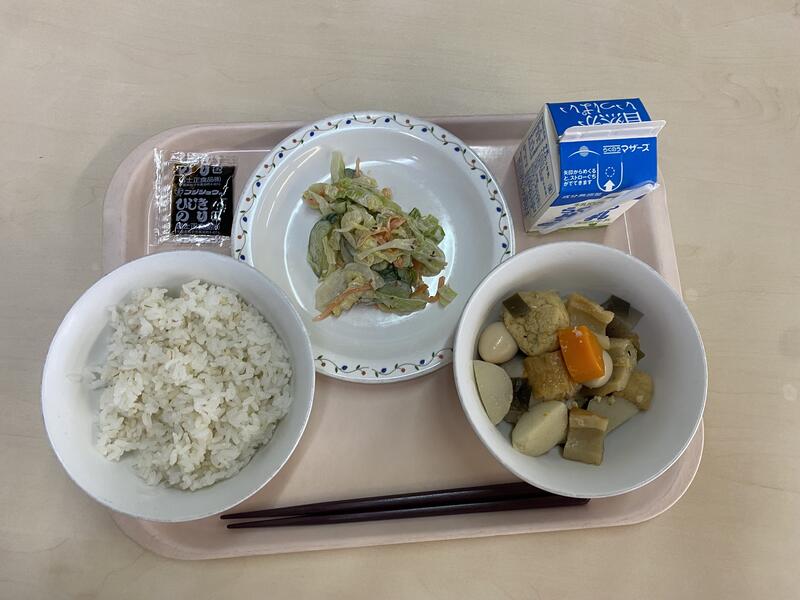

2021.11.25

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・おでん風煮

・ごまネーズあえ

・ひじきのり佃煮

寒い時期にぴったりのおでんは、もともと高森町でも有名な「田楽」からきているそうです。その田楽が江戸時代ころから煮込んで作る料理に変化していき、現在の「おでん」として広まったそうです。

2021.11.24

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・中華スープ

・たらの酢豚風

今日のタラの酢豚風には、たっぷりのお酢が使われていました。

お酢は、人間が作り出した最初の調味料ともいわれています。古代エジプトの時代からあったそうです。お酢には体の疲れをとったり、血液をさらさらにしてくれたりする効果があります。

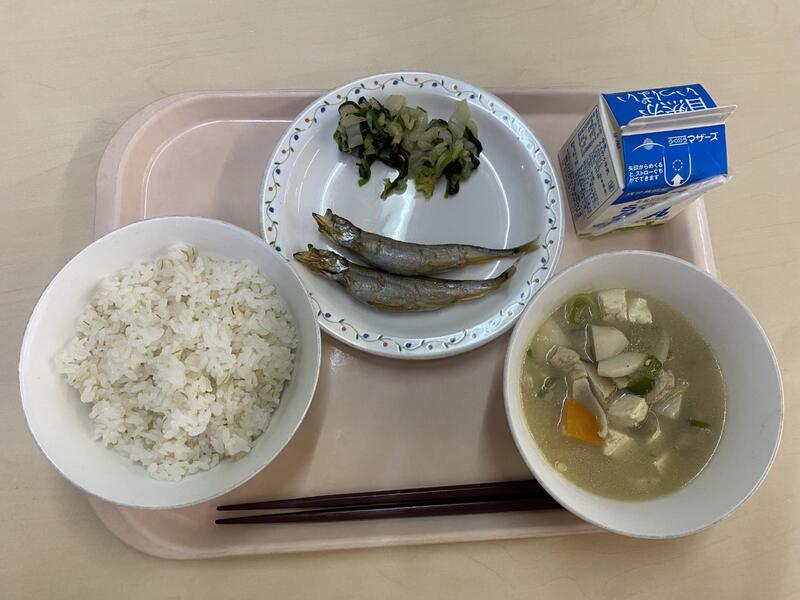

2021.11.22

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・豚汁

・焼きししゃも

・こんぶあえ

ししゃもは、漢字で「柳(やなぎ)」「葉(は)」「魚(さかな)」とかきます。

15cm程度の細長い魚で日本では、主に北海道でとれます。頭からしっぽまでまるごと食べることができるため、カルシウムをたっぷり補給することができます。

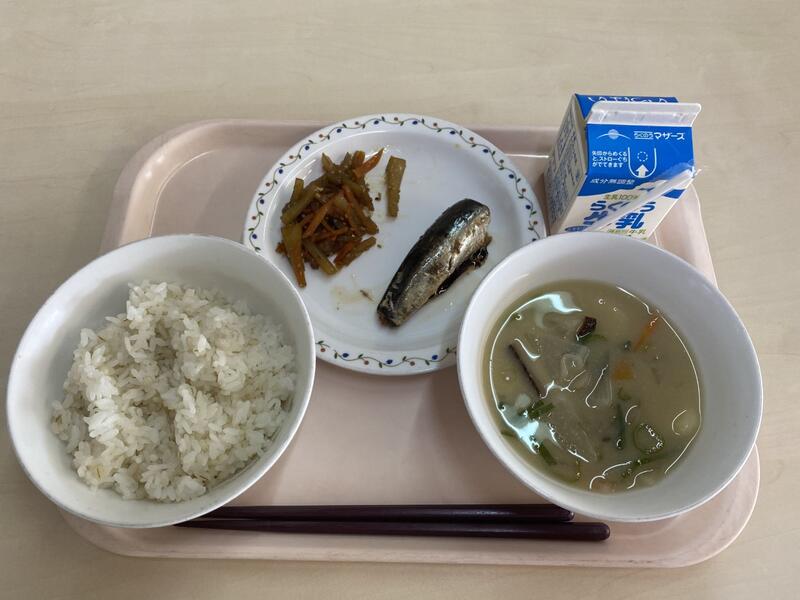

2021.11.18

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・武光公汁

・いわししょうが煮

・ヤーコンのきんぴら

ふるさとくまさんデー「菊池地区」の紹介です。「武光(たけみつ)公(こう)汁(じる)」とは、菊池一族の15代当主である菊池武光がカモを弓で射る競技をはじめ、そのカモを使って鍋料理をつくったのがはじまりといわれています。今回は、カモではなくとり肉をつかっています。また、和え物には、菊池地区の名産であるヤーコンを使っています。シャキシャキとした食感が楽しめたかと思います。

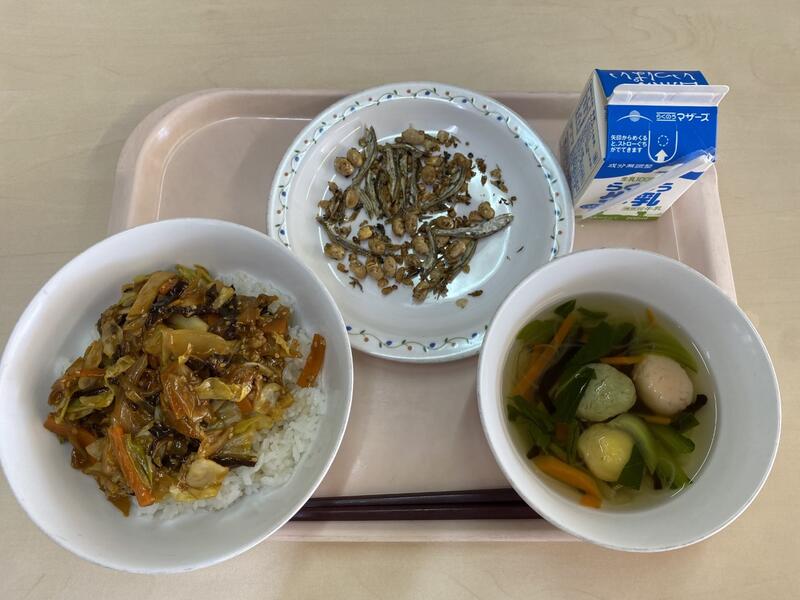

2021.11.17

★今日の給食★

・肉キャベ丼

・牛乳

・つみれ汁

・かみかみナッツ

つみれ汁には、赤・黄色・緑の3種類のつみれが入っています。

これらには、それぞれ赤は、にんじん、黄色はかぼちゃ、緑にはほうれん草が練り込まれています。味だけではなく見た目でも楽しい献立メニューでした。

2021.11.16

★今日の給食★

・レーズンパン

・牛乳

・ビーンズミートスパゲティ

・ごまじゃこサラダ

レーズンは、干しぶどうのことです。天日で干すことで、栄養やうまみが凝縮されます。鉄分やカルシウムを多く含んでいて、骨を丈夫にしたり、血液を作りだすもとになってくれたりします。

苦手な人もがんばって食べてくれました。ありがとうございました。

2021.11.15

★今日の給食★

・白ごはん

・牛乳

・大豆五目煮

・たくあんのごまあえ

・春雨のすのもの

たくあんは、だいこんを使った漬物のことですね。江戸時代に沢庵(たくあん)というお坊さんが作ったのがはじまりとされています。

ポリポリとした噛みごたえが特徴です。みなさんしっかりよくかんで食べていました。ありがとうございました。

2021.11.12

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・かきたま汁

・とり肉のごま酢かけ

・小松菜のいためもの

小松菜は、冬に旬をむかえる食材です。ビタミンやミネラルを多く含んでいて、中でもビタミンAはかぜや病気から体を守るはたらきがあります。

だんだんと寒くなってきました。かぜ予防のためにも食事から栄養をしっかりとるように心がけましょう。

2021.11.11

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・ヒカド

・浦上そぼろ

・フルーツゼリー

今日は、味の旅「長崎県」の紹介です。ヒカドとは、江戸時代に長崎に伝わった料理で、みそ味のお汁にさつまいもをすりおろしてとろみを付けた料理です。また、浦上(うらかみ)そぼろとは、豚肉をつかった炒めもののことで、どちらもポルトガルから伝わった料理だそうです。

11月 味の旅「長崎県」

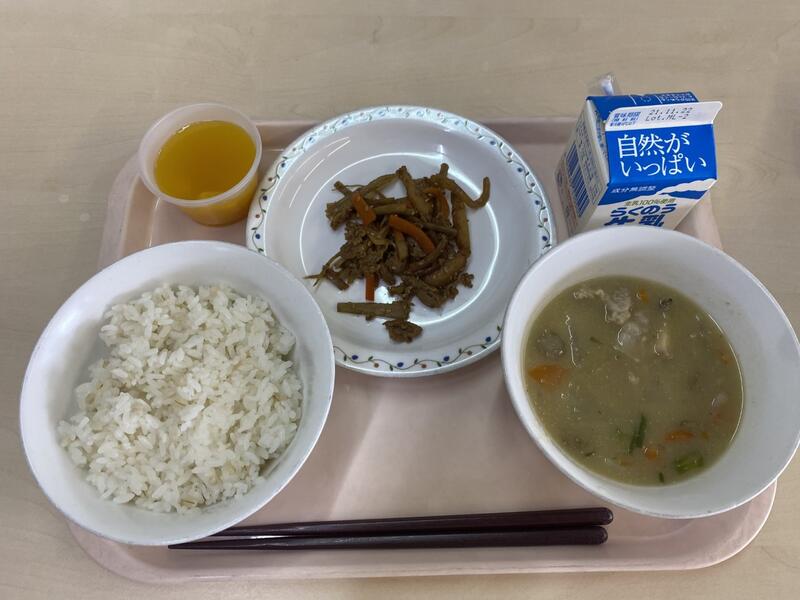

2021.11.10

★今日の給食★

・麦ごはん

・牛乳

・いりどり

・手作りふりかけ

・もやしの梅あえ

手作りふりかけには、ちりめんじゃこ・かつお節・あおのりが入っています。これらには、骨の成長に大切なカルシウムや鉄分を多く含んでいるので栄養満点です。

かみごたえのあるふりかけでした。

2021.11.8

★今日の給食★

・秋の味覚カレー

・牛乳

・かみんこサラダ

11月8日は、「いい歯の日」です。それにちなんで今日は、かみごたえのある「かみんこサラダ」です。かみんこサラダには、かみごたえのある「さきいか」が入っています。よくかんで食べると、体によいことがたくさんあります。噛むことを意識して毎日の食事を行いたいですね。

ちなみに今日の秋の味覚カレーに入っているさつまいもは、1・2年生が収穫してくれたものです。さつまいもの甘みがとってもおいしいカレーに仕上がりました。

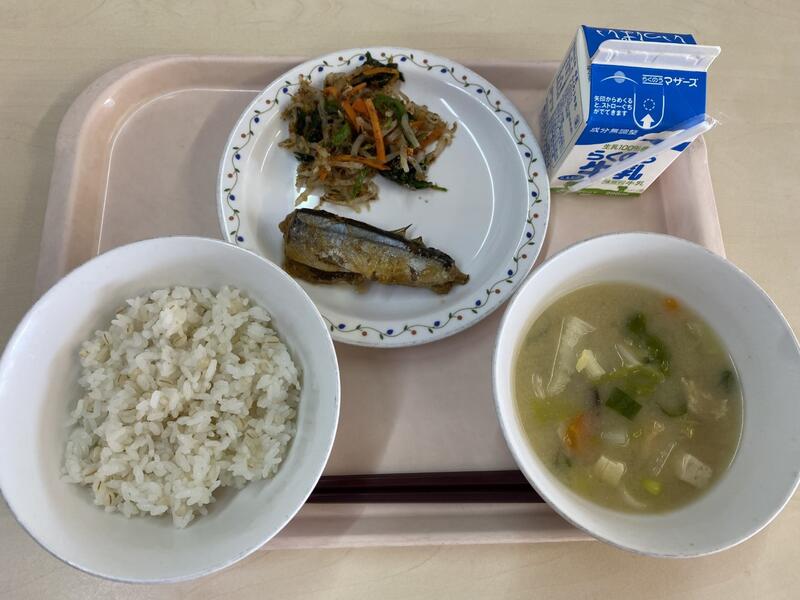

2021.11.5

★今日の給食★

・むぎごはん

・牛乳

・はくさいのみそ汁

・さんまのみぞれ煮

・おかかあえ

さんまは、漢字でかくと「秋」「刀」「魚」と書きますね。

その名の通り、秋に旬をむかえ、刀のように細長い形をしています。

旬のさんまは、脂がのっていて、DHAやEPAといった栄養が含まれていて、血液をさらさらにしたり、頭のはたらきをよくしたりしてくれるのでぜひ食べてもらいたい食品の一つです。

2021.11.4

★今日の給食★

・親子丼

・牛乳

・磯香あえ

・ココア豆

磯香あえには、焼きのりが入っています。のりは、11月ころから収穫しはじめます。ビタミンやミネラルを多く含んでいるので成長期のみなさんに今ぜひたべてほしい食材の一つでした。

2021.11.2

★今日の給食★

・ミルクパン

・牛乳

・ミネストローネ

・ほうれん草のキッシュ

・コールスロー

キッシュは、フランスの郷土料理で、卵と生クリームを混ぜたものを焼きあげて作られます。今日のキッシュには、これから旬をむかえるほうれん草が入っています。血のもとになる鉄分を豊富に含んでいます。

今日は少しうすめの味付けでしたが、しっかり食べてくれてありがとうございました。

2021.11.1

★今日の給食★

・さつますもじ

・牛乳

・けんちん汁

・ミックスかりんとう

鹿児島県では、ちらしずしのことを「すもじ」とよぶそうです。

身近でとれる季節の食材やさつまあげが入っているのが特徴で、これらを細かく切り、酢飯に混ぜ込んで作られます。

そして今日のミックスかりんとうに使われているさつまいもは、1・2年生が収穫してくれたものでした♪

2021.10.29

★今日の給食★

・ピラフ

・牛乳

・オニオンスープ

・ツナサラダ

・かぼちゃプリン

10月31日は、ハロウィンです。ハロウィンといえば、仮装(かそう)をして街をねり歩き、お菓子をもらう行事として知られていますが、もともとは、秋の収穫を祝い、悪い霊(れい)や魔女(まじょ)などを追い出すためにアイルランドやイギリスで生まれた祭りといわれています。

そんなハロウィンにちなんでかぼちゃプリンを手作りしました。

ココアパウダーでさまざまな模様をかきました。が、難しく、とても個性的なかぼちゃプリンが出来上がりました。

みなさん喜んでもらえたようでよかったです。

2021.10.28

★今日の給食★

・白ごはん

・牛乳

・赤だし

・さといものコロッケ

・はくさいのおかかあえ

今日は、秋が旬のさといもを使って、コロッケを手作りしました。

さといものねばねばした成分には、胃腸のはたらきをよくしたり、疲れをとってくれる効果があります。

さといものほくほく・ねばねばした食感を楽しんでもらえたようでよかったです。