亀城ヶ丘だより

【実家で過ごす】020726

今日で4連休も終わり、本来でしたら東京オリンピックを観て過ごしたはずでしたね。

学校が閉まっているため、1年1組のメダカたちは4日間を「実家(校長室ベランダ)」で過ごしました。他の家族と混ざらないように「離れ(アヒルのバケツ」)を用意し、部活動に来た1年生がエサをあげました。金曜の放課後に1年1組の教室に行ったところ留守番が1匹いたので、私が「離れ」に移動させておきました。明日、1年1組の教室に帰ったメダカたちは「やっぱり、自分の家が一番。」と言い合うかもしれません。夏休み期間はまた実家で過ごす予定です。

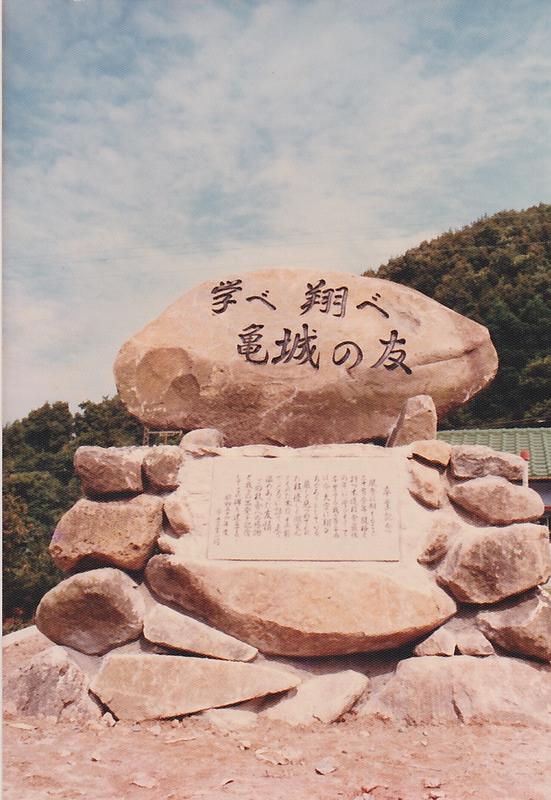

【昭和55年7月19日③】020725

いよいよ7月19日、落成式です。餅投げや、地域の踊りなどもあり随分にぎわったようです。校旗も交代です。あれから40年。秘蔵画像を発見次第、また掲載します。併せて「湯浦中の思い出」のコーナーもご覧ください。(H)

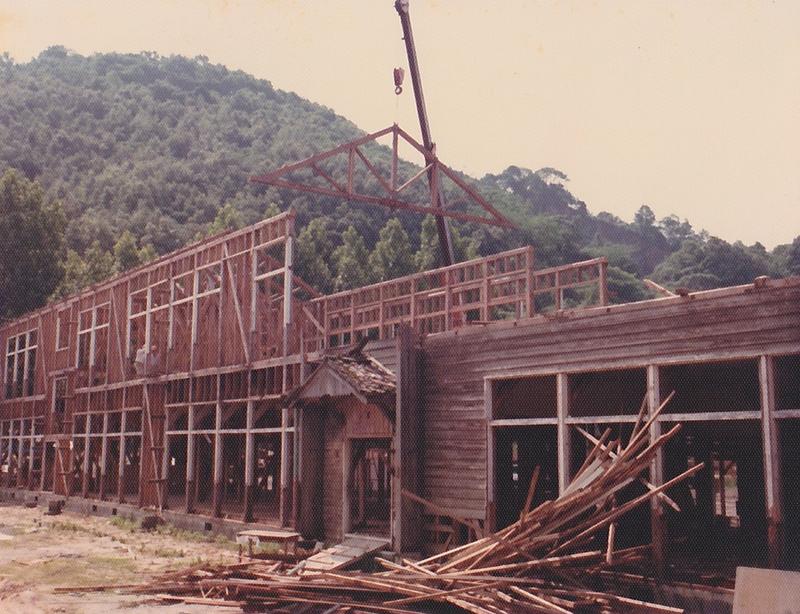

【昭和55年7月19日②】020724

新校舎完成、真っ白に輝いています。校舎前のネットも、駐車場の樹木もありません。これから伸びていく学校という印象です。

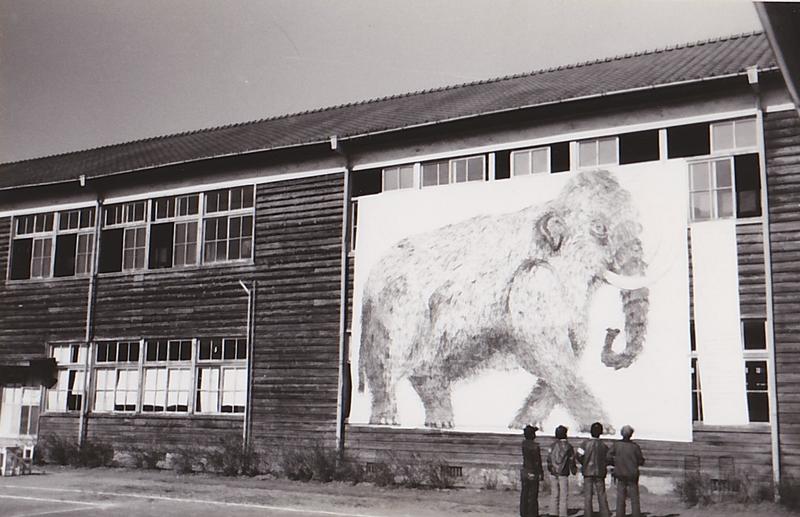

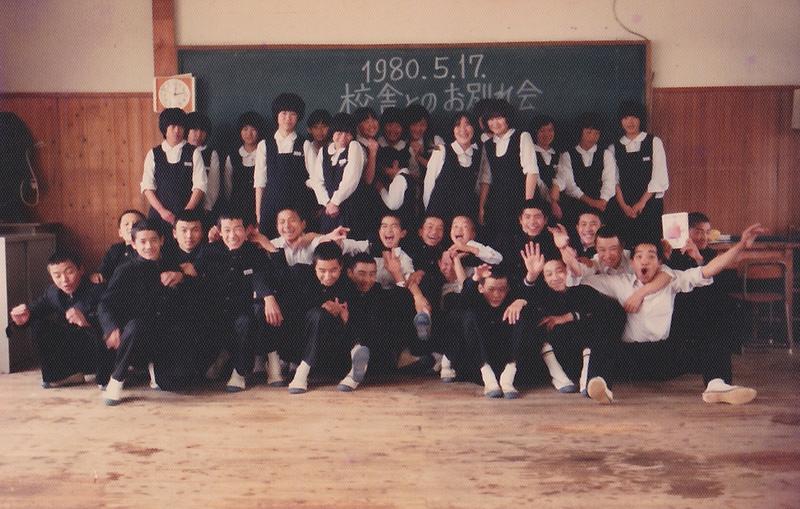

【昭和55年7月19日①】020723

校長室の資料整理をしていたら、昭和55年7月19日の写真を見つけました。湯浦中学校の現校舎落成式の日です。まずは、旧校舎の写真から。学級で撮影した旧校舎とのお別れと題する写真もありました。よく見ると知った顔がちらほら、高校時代の同級生のようです。今年度で55歳、時の流れは早いものです。先日、数十年ぶりに会った湯南区長のNさんも写っているような?(H)

【4連休中の部活動】020722

明日から4連休です。スポーツ大会の中止を受け、各部活動で3年生最後の大会や練習試合が開かれます。コロナウィルス感染症拡大防止のため、事前に登録した人しか会場に入ることはできませんが、湯浦から声援をお願いします。詳細は本HPの「部活動(亀城クラブ)」のコーナーををご覧ください。

【野球部】天候等により会場や開始時刻が変更される場合もあります。

25日(土)エコパーク水俣:1回戦対田浦中(11:00)…勝利の場合、2回戦へ

26日(日)塩浜グラウンド:2回戦対津奈木中(9:00~)…勝利の場合、決勝へ

エコパーク:決勝(12:00~)

【バスケットボール部】

女子:25日(土)旧水俣三中:第1試合対水俣一中(9:15~)、以降は1回戦の結果による。

女子:26日(日)水俣市総体:1回戦敗者戦(10:30~)、女子決勝(13:00~)

男子:26日(日)水俣市総体:対水俣二中(9:15~)、対水俣一中(14:15~)

【バドミントン部】

現在のところ未定です。

【お手伝い大賞】020721

昨夜は、今年度第2回のPTA執行部会を開き、夏休みの「お手伝い大賞」、体育大会前の「奉仕作業・資源回収」、「スマホ・携帯安全教室」等の計画について検討しました。

お手伝い大賞は、生徒と保護者が話し合ってどんな手伝いをするかを決め、継続して取り組むことで親子の絆を深め、家族の一員としての自覚を促すものです。9月にPTA執行部会で審査を行い、文化祭で表彰を行う予定です。

少し古い調査ですが「非行原因に関する総合的研究調査」によると、家事の手伝いがあるかの問いに、「決まったものがある」と回答した割合は、一般少年が(小学生34.4%、中学生28.5%、高校生22.1%)であるのに対し、非行少年は(小学生25.0%、中学生19.4%、高校生17.8%)と少ないということです。「ほとんど手伝わない」はその差がさらに開きます。決まった手伝いがあるということは「あなたは家族の大切な一人だ」というメッセージとして伝わるようです。期間終了後も継続できるような手伝いにあると良いですね。

また、お手伝いの内容を決める時、「男性(女性)だからこういった手伝いが向いている」といった、セクシャルハラスメントにつながる性別役割分担意識がないかということについても考える機会にしてみてください。(H)

【土・日】020720

息子宅の床上浸水の片付けもあらかた終えたため、土・日はやっと田浦の実家の片付けをすることができました。床下浸水でしたが、車庫に置いていた宝の山が泥水だらけです。6月末に湯の児から田浦に運び込んだばかりで何というタイミングの悪さ。こんなものです。

未開封の仮面ライダークウガの変身ベルト、怪獣のフィギュア、スーパー戦隊ロボ、泥も乾いて遺跡からの発掘作業のようです。箱を開くたびにため息が出ます。息子たちが小さかった頃の思い出とセットとなっているため、なかなか作業が進みません。近くから息子の「おっ、ミクロマンだ。懐かしい。」の声が聞こえてきます。どうしても惜しいものは丁寧に洗って乾かしています。

保育園の連絡ノートが一番ショックです。息子たちが生まれた日から誕生日ごとに買い続けて保存していた新聞もゴミ袋の中へ。左足首は湿布を貼ったところの日焼けがバッチリ。今日は診察日なのにギプスを外して過ごしていたことがバレバレです。

【妖怪】020719

「アマビエ」のイラストをあちらこちらで見かけます。何度か繰り返される妖怪ブームの中で育った私としては、日常生活の中で妖怪が取り上げられるのはうれしいことです。

昨年は「妖怪人間ベム」が放送終了50周年に当たっていたため、廉価版のDVDが発売されました。数年前に亀梨和也さん(ベム)、杏さん(ベラ)、鈴木福さん(ベロ)でドラマ化もされています。アニメが放送されたのと同時期には「ゲゲゲの鬼太郎」や「どろろ」も放映されており、妖怪ブームの最中でした。クモ男、人間こうもり、さそり男と怪人が続く「仮面ライダー」もかなりおどろおどろしい内容です。

3・4歳の頃のアニメのため、一つ一つの話は忘れてしまっていましたが、オープニングの実験室の様子は嫌な感じで心に残っています。

子どもの頃、一番怖かったテレビ番組は「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の珠を持つ八犬士が登場する、NHK人形劇「新八犬伝」でした。通常はそうでもありませんが、時々登場する怨霊「玉梓(たまずさ)」の登場時の「われこそは、玉梓が怨霊」の声、造形の恐ろしさ。怖いけど見たい。母によると、後ずさりをしながら見ていたらしいです。

社会科の授業でもチャンスとばかりに怖い話を時々していました。「平将門の怨霊」、「菅原道真の祟り」、「耳なし芳一」が十八番です。もちろん指導案の過程には「脱線」のところに位置づけています。(H)

【いろは歌】020718

いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ

うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせすん

色は匂へど 散りぬるを 我が世誰そ 常ならむ

有為の奥山 今日越えて 浅き夢見じ 酔ひもせず

七五を四回繰り返す「今様」という形式で、全ての仮名を1回ずつ使って作られた「いろは歌」、10世紀末から11世紀中頃にかけてできたようです。明治36年に新聞万朝報が募集した「いろは歌」の1等はこれでした。

とりなくこゑす ゆめさませ みよあけわたる ひんかしを

そらいろはえて おきつへに ほふねむれゐぬ もやのうち

鳥啼く声す 夢覚ませ 見よ明け渡る 東を

空色映えて 沖つ辺に 帆船群れゐぬ 靄の中

7月3日の記号問題の規則性の話に戻ります。私は50問の記号で答える問題を出題する時は、この歌を使っていました。生徒はなぜ記号に「ゐ」や「ゑ」が入っているのかと思っていたようです。もう問題を作ることはないので30年目のネタ晴らしです。(H)

【芦北高 再開めざし汗】020717

令和2年7月17日付 熊本日日新聞27面より

湯浦中の卒業生、橋本くんの言葉が紹介されていました。頑張れ芦北高校!

「(いつもの年は)今週末は終業式だったんだよなぁ~。」そんな声が聞こえてきました。今は学校に来ることができることに強い喜びを感じます。

【秀岳館高生 青春の泥】020716

令和2年7月16日付 熊本日日新聞25面より

佐敷中学校の吉本校長先生に、「土・日も手伝いに行きましょうか?」と電話を掛けたところ、「ありがとうございます。秀岳館高校の生徒が手伝いに来てくれますので、自分の家の作業をされてください。」との返事でした。この記事のことでした。中川校長先生と秀岳館高校の皆さんには感謝の気持ちしかありません。

【どぎゃんしなったですか?】020715

「どぎゃんしなったですか?」来校された方からまず尋ねられます。

どこで知ったか、ラインも届きます。

「つっこけました。」「たいしたことはなかです。」と答えています。

少し骨が欠けたようです。靭(じん)帯も切れてはいませんでした。鬱(うっ)血がやおいきません。

今週末は実家の片付けの予定でしたが長靴が入りません。

松葉づえにも慣れました。エコノミー症候群にならんごつ校内ば動いてされきおったら、またつっこくるところでした。用心します。

ギプスが濡れないようにプチプチでカバーを作りました。ケガしたっちゃ楽しまんばいかんけん、昼休みに事務室で、赤いビニールテープを使って「ナ〇キ」のマーク(スウォッシュ)を作って貼り付けました。

近くにいた2年生女子の皆さんから上手だとほめられました。

少し治りました。(H)

【新聞記事より】020714

7月12日(日)付けの熊本日日新聞より。

記事は「芦北町はしばらく厳しい状況が続くと思う。支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを忘れずに前を向いて頑張っていきたい。」という平江さんの言葉で結ばれていました。

ラインをしたところ、お礼の言葉と「14日(火)の午後6時過ぎ、RKKテレビの「ゲッキン!」で、被災した店として生中継されるそうです。」との返信をいただきました。少しでも芦北の現状を伝えることができたらと話されていました。

【7月14日(火)の登校について】020713

今夜から、明日7月14日(火)の朝にかけて、大雨が予想されます。地盤が緩んでいますので、通学路に危険を感じた場合や大雨で登校が困難な場合は、命を守ることを最優先に、各ご家庭で登校の可否についてご判断ください。

大雨、大雪、台風などの自然災害発生時でも芦北町の全学校が一斉に休校とならない場合があります。そのような場合でもお住まいの地域によって被害状況は異なりますので、通学路に危険を感じた場合や、土砂崩れ、増水などで登校が困難な場合は、命を守ることを最優先に、各ご家庭で登校の可否についてご判断ください。

なお、登校できない、落ち着いた後に登校する、避難したなどの場合は、登校中の事故発生ではないことの確認のため、必ず学校までご連絡ください。

【学校再開】020713

昨日は、熊本県PTA連合会による佐敷小学校復旧のボランティア活動に参加いただきありがとうございました。私は土・日に次男が応援に来たので、後回しになっていた田浦の実家の作業を行いました。東海カーボン近くの災害ごみ置き場へ行く道はトラックが長く連なっていました。実家は車庫と倉庫が泥水に使ったままですが、今週も雨の予報で困っています。

湯の児から津奈木に出る道が復旧したので助かります。夕方、散歩がてら周辺を見て回りました。法面からまだたくさん水が出ています。段差があるところも見受けられます。

昼のニュースで大野小学校の学校再開が流れていました。渡邉校長先生と児童代表の大変な中での明るい声が届きました。

湯浦中も今日から学校が再開しました。豪雨災害への生徒の心のケアのため県教育委員会からスクールカウンセラーが派遣されましたので、1時間目は学級指導のあと生徒向けのお話を、2・3時間目は交代で職員向けの講話をお願いしました。残念ながら私は参加することができませんでした。昨夕、法面の水に気を取られ段差で足をひねりほんのちょっと骨折、先ほどからギプス生活です。片付けの役に立てません、申し訳ない。(H)

【昭和57(1982)年 田浦水害(後編)】020712

後編です。今回の雨量はこの時を超えています。今回の水害のこと、中学生の皆さんが親になったら必ず伝えてください。「とにかく早く、迷わず非難しなさい。」

当時の記録を読むと、田浦では11日から14日にかけて1時間雨量65mm、2時間雨量120mmと短時間に集中して降り、田浦川等、吉尾川等が氾濫して大きな被害が発生したとあります。

私は水俣にいたため、田浦水害のまさにその時の怖さは体験していません。聞くところによると、小学校の運動場横の土手が決壊し、大量の水が流れ込み運動場が見る見るプールのようになったそうです。低学年の子どもたちは怖くて泣きだしたそうです。

田浦中のある先生は当時保育園入園前だったそうですが、庭に水がどんどん入ってきた記憶があるそうです。お母さんは小学校からの電話連絡を受け、膝上まで水につかりながら、宮坂医院前の三差路に張ってあったロープを伝って、低学年のお姉さんを学校まで迎えに行かれたそうです。

私の父は学校からの電話を受け「学校が一番安全だけん、学校に残してください。」と言ったそうです。家庭も学校も判断が難しい状況だったと思います。

「天災は忘れた頃来る」物理学者で俳人の寺田寅彦氏がしばしば語ったという言葉があります。災害は語り伝えないと風化していきます。今日を「絶対はない」「想定外のことを想像する」と言うことを肝に銘じる日、防災について考える日にしています。(H)

【昭和57(1982)年 田浦水害(前編)】020711

今回のブログは、6月に準備し期日指定でアップを予定していたものです。まさか、あの時以上の豪雨被害に見舞われるとは思っていもいませんでした。佐敷中近くに住む私の息子たちも床上浸水、真夜中の避難中に危うくという場面がありました。息子には田浦水害の話はしたことがありましたが、まさか佐敷中校区がこのような豪雨水害に見舞われるとは思ってもみませんでした。後編の最後は寺田寅彦氏の「天災は忘れた頃来る」で結んでいますが、教訓よりも「まさか~だろう。」のバイアスが強く出てしまいました。こういう時期ですが、戒めのためあえて予定通りアップすることにしました。

私が高校2年生だった昭和57年7月12日(月)の昼前のこと、「田浦中出身の生徒は集まってください。」という放送が入りました。何かと思って指定された教室に行くと、「田浦が大変な大雨になっていて、帰すことができない。水俣の友達の家に泊まるように。」との説明がありました。「いつも通り朝6時過ぎの列車に乗って駅を出たのに、水俣もそんなに降ってはいないのに。急に泊まれと言われても困るのに。」情報源も今とは違いスマホもなく、私たち高校生には切迫感はありませんでした。

午前10時までの1時間の雨量は65mm、1日の雨量が328mm。不知火海の満潮とも重なって田浦川等が氾濫、肥後田浦駅周辺や小中学校周辺も家屋への浸水が続出したとのこと。テレビには駅前の被害の様子が映し出されました。

高校の隣にあった同じクラスの友達の家に、田浦中出身の3人で泊まらせてもらいました。テレビのニュースはずっと大雨関係ばかり。不安な夜を過ごしました。

翌朝、高校が借りたバスで田浦へと向かいました。国道3号線は渋滞、8時間近くかかって田浦に着きました。途中は泥道。船江付近では、甘夏ミカンの木が根が付いたままで海に浮かんでいました。色の変わった壁を見て、水の高さに驚きました。町中、泥の匂いがしました。あちこちに消毒のための石灰が巻かれていました。(H)

【佐敷小学校での復旧作業のお願い】020710

この度の豪雨災害においては、各家庭、地域で大変ご苦労されているかと思います。そのような中、佐敷中学校や佐敷小学校の復旧作業に参加している本校生も多くおり、大変うれしく思うところです。みんなで芦北の仲間を支えましょう。

おかげをもちまして、佐敷中学校の復旧作業は目途が立ちました。佐敷小学校においてはまだまだ作業が続けられる予定です。土日の計画は以下の通りです。各ご家庭やご親戚の復旧作業を優先の上、可能な保護者、生徒、地域の皆さんはご協力をお願いします。

①11日(土)は、大雨が予想されるため復旧作業は行いません。

②12日(日)は、県PTA連合会による復旧活動が行われます。(9:00~12:00)

大変申し訳ございませんが、長靴、軍手、マスク、飲用水など各自でご用意願います。参加者によると、肌の露出の少ない服装が良いとのことでした。

駐車場が少ないため、お乗り合わせいただくと助かります。

佐敷小学校は電気や通信機器も使えない状態のため、悪天候等による作業の中止の連絡は行われません。

【ボランティアのお願い】020609

すでにご協力いただいている、保護者・生徒の皆さんもたくさんいらっしゃるとお聞きししました。朝からも協力のお電話をいただきました。ありがとうございます。

今回の豪雨で、佐敷小学校・佐敷中学校は床上浸水し、学校再開が非常に困難な状況です。町内の学校職員も両校に出向き復旧作業を行っておりますが、敷地面積も広く、生徒の机や椅子、特別教室の備品等、泥水につかり、作業は困難を極めております。

各御家庭も被害にあわれ、片付けが大変な中とは重々承知しておりますが、両校の児童・生徒が少しでも早く授業に復帰できるよう、余裕がある方はお手伝いいただくと助かります。

なお、11日(土)・12日(日)の作業は未定です。

大変申し訳ございませんが、長靴、軍手、飲用水など各自でご用意願います。

駐車場が少ないため、お乗り合わせいただくと助かります。

【臨時休校について】020708

臨時休校について(決定)

芦北町教育委員会の指示により、臨時休校の延長が決定しました。ご理解とご協力をお願いいたします。

①7月9日(木)・10日(金)も臨時休校とする。

②学校再開は13日(月)とする。給食あり、校内の水道も飲用可能である。

なお、13日(月)の朝の段階で登校が困難な場合は、学校までご連絡ください。また、

通学路の不通やがけ崩れなど危険個所の情報がありましたら、学校までお知らせください。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)