保小中連携・地域連携

【中高連携】城北高校学校説明会

10月11日(金)の午後、城北高校の学校説明会が開催されました。正門を入ると、たくさんの生徒が元気の良い挨拶と笑顔で迎えてくれました。本校卒業生も受付の所まで駆けつけてくれて、弾んだ声で近況を話す姿に、高校生活の充実ぶりがうかがえます。

すみれ図書館に案内され、校長先生、生徒会長のあいさつのあと、体育館に移動し、2年生のビブリオバトル代表決定戦を参観させていただきました。

ビブリオバトルとは、

1 発表者が読んで面白いと思った本を

2 一人5分で紹介する

3 発表後、2~3分でディスカッションし

4 どの本が一番読みたくなったかを投票し

5 最も多くの票を集めた本がチャンプ本となる

といった手軽にできる知的書評合戦です。

自分の感動をリアルに伝えようと表現を工夫する姿、堂々と発表する姿に感心させられました。

鹿北中1・2年生は、16日(水)に城北高校を訪れ、実際にビブリオバトルを参観させていただく予定です。とても楽しみです。そして、たくさんのことを学び、刺激を受けることと思います。

その後、校内を案内していただき、各科の授業風景を参観させていただきました。

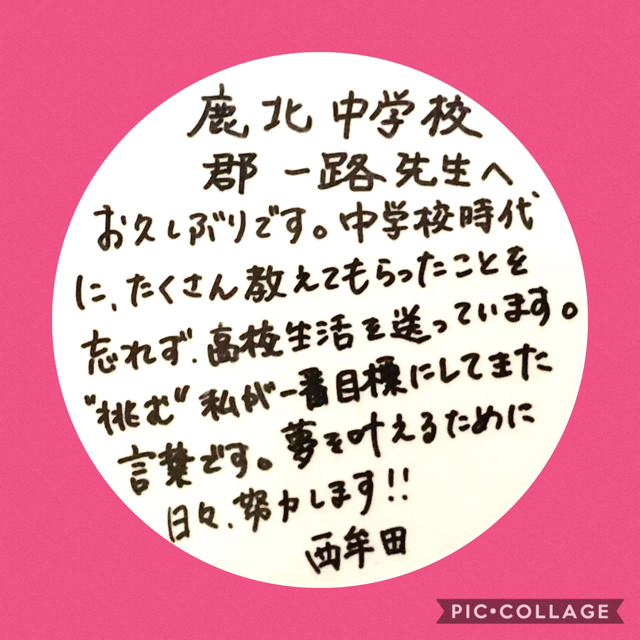

学校説明会の席につくと、それぞれの席にコースターが置かれていて、そのコースターには、それぞれの学校の卒業生からのメッセージが書かれていました。決意あふれる言葉に胸が熱くなりました。

「挑む」は昨年度の鹿北中生徒会テーマ。そのテーマをしっかり胸に刻み高校生活を送っている姿が目に浮かび、とてもうれしくなりました。

人が育つ空気が学校全体に満ちていて、元気をもらって学校をあとにしました。

【地域連携】鹿北の秋の恒例行事「ナイトハイク」

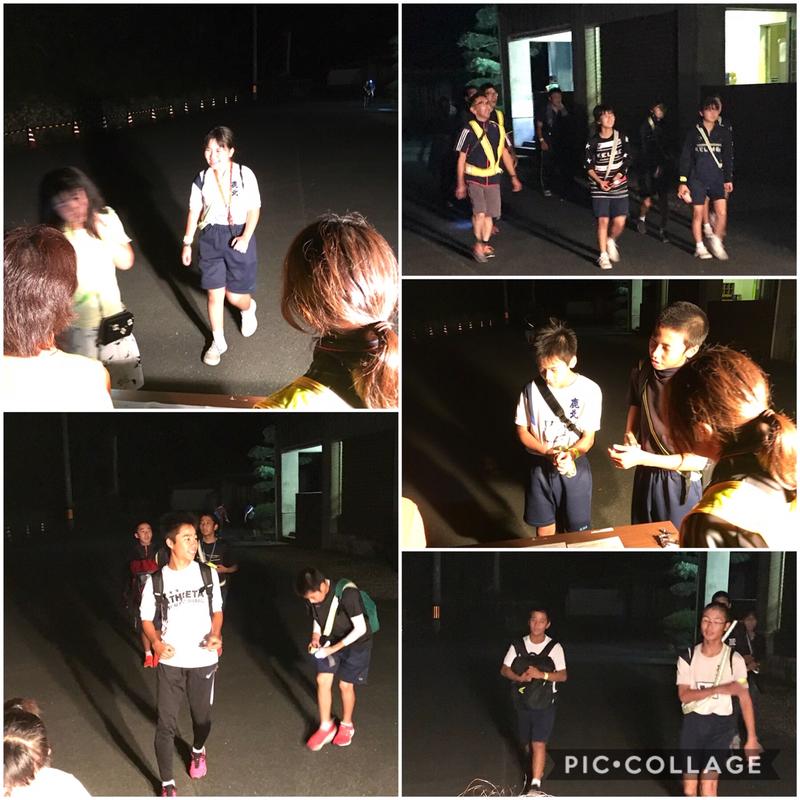

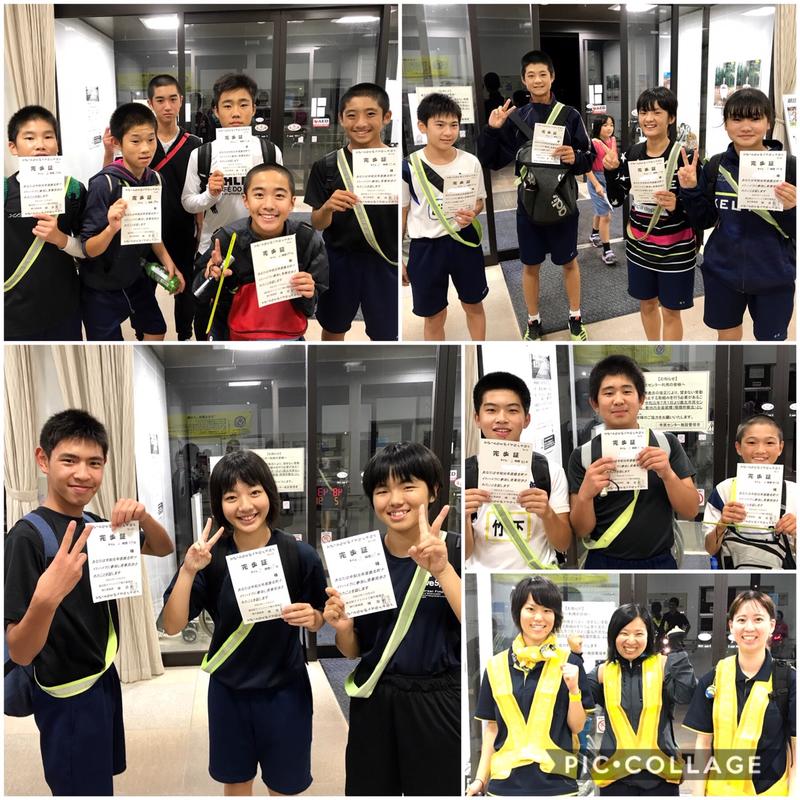

10月4日(金)19時30分より、鹿北町秋の伝統行事である「ナイトハイク」が行われ、たくさんの小中学生や地域内外の方々が参加しました。

小中学校の先生方も、児童・生徒と一緒に歩いたり交通整理をしたりと、スタッフとして参加しました。

コースは、市民センターから旧岳間小学校往復の約15㎞。途中急な上り坂あり、真っ暗な道ありと、かなりハードなコースです。懐中電灯や飲み物を持ってそれぞれ自分のペースで歩いていきます。

野球部の生徒は、明日が味岡旗の県大会。朝5時30分集合ということで、できるだけ早くゴールしようと走っている生徒もいます。

夜出歩くことがないのできつくても気分は高揚し、普段ゆっくり話ができないので、星空の下、いろいろな話をしながら歩くのは楽しいものです。

早い生徒は、21時代に市民センターに到着。しかし、多くの人は22時過ぎに到着。5歳ぐらいの子どもと歩いた保護者の方々は23時頃ゴールしました。

市民センターでは、地域の方々が、ぜんざいや漬物を用意してくださっていて、達成感とともにホッとした気分にしてくれます。

ナイトハイクが終わると、鹿北の秋は一気に進みます。季節のうつろいを感じさせくれる、きついけど楽しいナイトハイク。市民センター周辺では、遅くまで笑い声が絶えませんでした。

【中高連携】鹿本高校文化祭

9月28日(土)午前8時40分より、鹿本高校文化祭が高校体育館にて開催されました。昨日から開催された文化祭は今日が2日目。最初に生徒会長のあいさつがありました。鹿本高校の生徒会長は鹿北中卒業生です。堂々とした姿に成長を感じうれしくなりました。

合唱や各学級の劇、ダンスなど高校生の自由な発想、躍動感あれる動きに中学生とはひと味違った文化の香りを感じました。

本校3年生も来校していて、これから自分の進路を考える上でも大きな刺激を受けたことと思います。

高校生が笑顔で元気よくあいさつしてくれて、心が軽くまた温かくなりました。

【小中連携】鹿北小学校長来校

9月24日(火)の午後、鹿北小学校の校長先生が、風船かずらの種を採りに中学校に来ました。かほくまつりで使うとのこと。夢のある話を聞かせてもらいました。当日が楽しみです。

【地域連携】かほくまつりPR「人文字」

9月24日(火)の昼休み、朝、みんな修復した人文字に鹿北の小中学生が並んで、いよいよドローンによる撮影と、屋上からの写真撮影が行われます。鹿北中グラウンドからは、小学生の元気な声が聞こえてきます。

地域の皆さま、鹿北市民センターの皆さまのご協力を得て、かほくまつりPRの人文字。ドローンが上空に来ると歓声があがります。

自然とみんな手を振って「お~いっ!」と叫んでいます。3階から指示する西浦先生がハンドマイクで、「ドローンに話しかけても何も返ってきませんよ!」と声をかけると、みんな爆笑です。

青空を見上げ、150m上空まで上がったドローンをさがすのも楽しいものです。

小中学生の笑顔がはじけ、歓声がグラウンドいっぱいに響いた昼休み。

かほくまつりに向けて、いいスタートとなりました。

【地域連携】ありがとうござます。

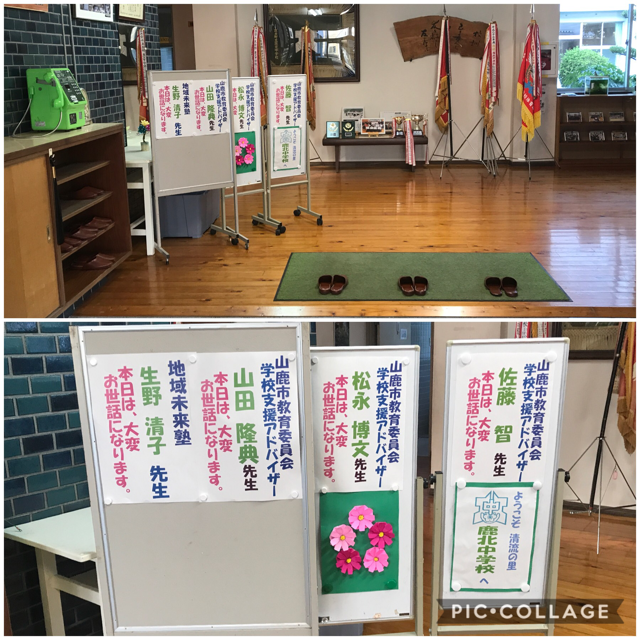

9月18日(水)、今日はたくさんの方々に来校していただき、生徒の学習支援や先生の授業力向上、地域行事の準備などをしていただきました。

あらためて、学校はたくさんの方々の協力があって様々な活動が充実するのだと実感しました。

地域の皆さま、保護者の皆さま、教育関係の皆さま、鹿北中の教育を支えていただき、本当にありがとうございます。

【地域連携】神輿が体育館に来ました!

9月18日(水)16時30分、北勢会の皆さま、鹿北市民センターの皆さまが、熊本市内の加藤神社から、かほくまつりで担ぐ神輿を持ってきてくださいました。いよいよ、かほくまつりに向けての練習が始まります。

3年生は、神輿を担ぐための厳しい練習が待っています。地域の方々が、本気で中学生に関わってくださる、そんな真剣勝負の総合的な学習の時間がいよいよ始まります。

3年生が大きく成長する秋はもうすぐです。

【地域連携】鹿北小中学校PTA合同ビーチバレー大会

昨日、9月14日(土)16時30分より、鹿北小中学校PTA合同ビーチバレー大会が開催されました。保護者の皆さまと教職員混成で小学2年チームから中学3年チームまでの8チームに、中4チーム(校長・教頭等)を加えた9チームが出場。予選パート3組、各予選パートの1位、2位、3位が決勝パートに分かれて順位を決定しました。

予選パートから白熱した試合の連続で、体育館には歓声が響き渡りました。好プレー、珍プレーありで爆笑する場面もたくさんあって楽しい時間が過ぎていきました。

閉会式では、順位ごとに豪華賞品が用意されていて、みんなが笑顔になりました。

PTA役員の皆さま、また、関係者の皆さま、このような楽しい交流の機会を作ってくださり感謝いたします。鹿北のPTA活動の素晴らしさを実感する取組となりました。本当にありがとうございました。

日が暮れてからは、夜遅くまでBBQでさらに盛り上がりました。

【地域連携】まほろば保育園運動会

9月14日(土)9時より、まほろば保育園の運動会がありました。普段、中学生とばかり接しているので、保育園児が何ともかわいく見えました。

大きな声での返事、遊戯、小学生との対抗の玉入れ、親子技巧走、バルーン、大玉ころがし、リレーやかけっこ、どの種目も園児一人一人の一生懸命さが伝わってきて会場からはたくさんの拍手が聞こえます。

暑い中でしたが、園児の一生懸命さとかわいらしさに元気をもらいました。素直にすくすく育ってほしいと思いました。

【PTA活動】九州PTA大会福岡大会に向けて

先日の放課後、PTA会長・副会長が来校され、10月に福岡県で行われる九州PTA研究大会福岡大会の発表原稿及びプレゼンのチェックなどの打ち合わせを行いました。本校PTA会長が、鹿北のPTA活動について九州大会で発表されるので、学校全体でバックアップ体制を整えています。

大会当日は、鹿北中からも、教頭先生、教務主任の先生が参加します。鹿北のPTA活動をしっかりと報告されることと思います。とても楽しみです。

【地域連携】マザーグースの皆さまによる読み聞かせ

9月6日(金)、8時10分より、マザーグースの皆さまに来校していただき、2学期初めての読み聞かせを行なっていただきました。1年から3年、そして、あやすぎ学級の4教室での読み聞かせです。生徒の目は絵本にくぎつけ、そして、想像力をふくらませていきます。みずみずしい感受性で、自分の世界を創っていきます。わずかな時間ですが、感性を豊かにしてくれる貴重な時間となりました。

読み聞かせが終わったあと、いつものように校長室でいろいろお話を聞かせていただきました。その中、絵本の中でも、力がある絵本があり、人を惹きつける魅力ある絵本と出会った時は、とても心が震えるくらいうれしいとのこと。また、真っ暗な中での読み聞かせの魅力についても教えていただきました。

次回は、真っ暗な中での読み聞かせをお願いできればと思います。今日は、読み聞かせと楽しいお話、ありがとうございました。

【地域連携】PTA親善球技大会

8月31日(土)13時00分より、菊鹿町グリーンパルスにて山鹿市PTA親善球技大会が開催されました。

今年は、フラバールバレーボールの前に、新たに学校対抗綱引き大会が行われました。そして、この綱引き大会で、なんと鹿北小・中学校合同チームが優勝してしまいました。これは、本当に驚きであり、とてもうれしかったです。

綱引きのあとに、グリーパルスと多目的研修集会施設に分かれて、フラバールボールバレーボール大会が行われました。鹿北小学校、鹿北中学校、それぞれ4チームを出して大会に出場しました。先生、保護者合同チームで、楽しく笑顔がはじけ、歓声が体育館中に響き、最高に盛り上がりました。

久しぶりに大きな声を出し、大笑いして、いい汗を流しました。こんな交流もいいなあと思いました。心も体もリフレッシュすることができました。

夜もおおいに盛り上がりました。

【小中連携】鹿北小中学校合同克己タイム

8月21日(水)朝7時30分からの克己タイム。今日は8時30分から鹿北小学校の児童も参加しました。約30分間、小中学生が一緒に体力作りを行いました。楽しいプログラムを入れながら体育館で汗を流しました。中学生がサポートしたり手本となる姿は、小学生にとって身近な目指す姿となっていきます。

こんな姿が見られることが、鹿北小中学校の連携の強みです。

【地域連携】かほくまつり打ち合わせ

8月20日(火)17時45分、鹿北市民センターにて、11月のかほくまつりの打ち合わせを行いました。北勢会の皆さま、市民センターの皆さま、鹿北小中学校の職員による話し合いは、かほくまつりでのお神輿についてです。今年も北勢会の皆さまのご指導をいただきながら中学3年生が神輿を担がせていただきます。

中学生に本気で関わってくださる北勢会の皆さま、その本気の姿に必死についていこうとする中学3年生。真剣勝負です。この真剣さこそが、鹿北の教育の醍醐味です。今年は鹿北小学校もこども神輿を担ぎます。

かほくまつりに向けて、静かにそして熱く動き始めました。

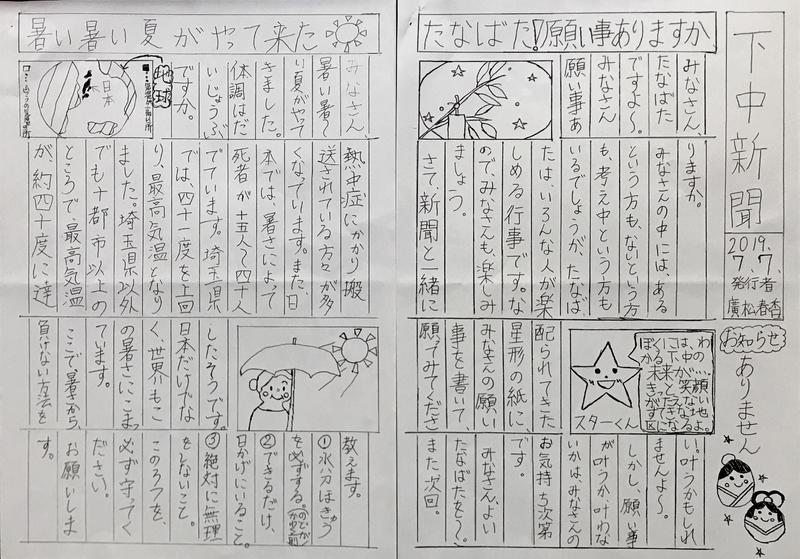

【地域連携】地域に笑顔と希望を届ける「下中新聞」

7月中旬、、自分の住んでいる地区に手書きで作った「下中新聞」を配っている本校1年生の女子生徒のことが紹介されました。

小学6年生の時から作り始めた「下中新聞」。新聞の発行が続くうちに、下中に暮らす皆さまから「ありがとう」、「いつも楽しみにしています」との言葉もいただくようになりました。一人の中学生の取組が、地域に笑顔と希望の花を咲かせています。

情報社会の急激な発展とともに、人と人との関係が希薄になりつつある現代社会において、積極的に地域と方々と関わろうとする中学生の存在。私たちに、人と人との結びつき、心と心のきずなの大切さをあらためて教えてくれているようです。

夏休みは、学校よりも自分が住んでいる地区での生活が多くなります。地域の方々とのあいさつ、そして、ちょっとした会話を楽しんでみるのも夏休みの大切な学びとなるのではないでしょうか。

【地域連携】ワークキャンプ

7月30日(火)今日から1泊2日で社会福祉協議会主催のワークキャンプが行われます。活動内容は、あやすぎ荘と小規模多機能ホームかほくでのボランティア活動です。高齢者の方々、障がいを持った方々との出会いとふれあいを通して、人との関わりや支え合うことの大切さを学びます。

今日は、各施設にて施設の概要、福祉や介助についての説明をしていただき、実際にボランティア活動に参加しました。

具体的には、食事介助を行ったり、お手玉を使った活動を行いました。食事介助は、急がないように、また、いっぺんにたくさんの量を口に運ばないように配慮することが大切だと感じました。お手玉を使った活動は、ちょっとした工夫や、やさしい語りかけが大切だと学びました。

何て話しかけたらいいのか戸惑ったり、なかなか会話が続かなくて苦労する姿も見られましたが、それも学びの一つです。

どんなことを感じ、どんなことを体験したのか、ワークキャンプでのたくさんの学びをみんなに伝えてくれることを楽しみにしています。

【小中連携】交流活動打ち合わせ

今日7月25日は木曜日です。鹿北中学校では、夏休み期間中の木曜日を「NO登校デー」に設定して、部活動やサマースクールなどの予定を入れずに完全に休みとしています。教職員も基本的には休むようにしていますが、出張がある職員は出張に行き、また、どうしても仕事があるという職員のみ出勤しています。

今日は、鹿北小学校の先生と鹿北中学校の先生が、夏休み、オーストラリアから山鹿市にホームステイをしながら1週間滞在する中高生との交流をどうするのかについて打ち合わせをしています。また、「かほくまつり」での小中学生合同の合唱についての話し合いも行なわれています。

鹿北小中学校は校舎が併設しているので、行事や取組などを一緒に行うことが多いです。明日も、鹿北小中学校合同特別支援教育コーディネーター会議が予定されています。

夏休みですが、鹿北小中学校の強みを生かした教育活動を創造する先生方の姿がたくさん見られます。

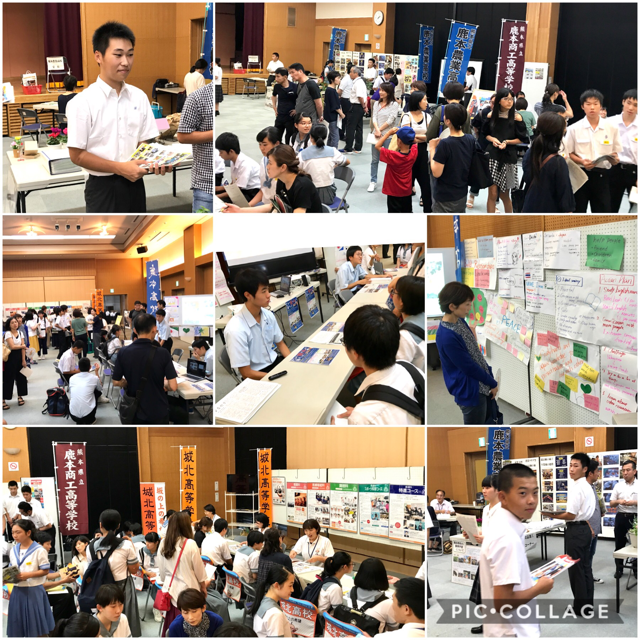

【中高連携】山鹿地区4高等学校合同進学説明会

7月14日(日)14時00分より、山鹿地区4高等学校等合同進学説明会が鹿本市民センターにて開催されました。鹿本農業高校、鹿本商工高校、鹿本高校、城北高校、菊池支援学校高等部山鹿分教室の5つのブースでは、たくさんの中学生や保護者の方々が熱心に説明を聴いていました。

本校の卒業生も、パンフレット配布や高校の説明などで頑張っている姿を見ることができました。

直接、高校生や高校の先生から説明をしていただくことで、高校での勉強のこと、具体的な高校生活のことなど詳しく知ることができました。また、不安に思っていることやわからないことの解消にもつながりました。

進路選択までは、まだ時間はありますが、自分の進路や将来を見つめるためのよい機会となりました。高校の先生方、高校生のみなさん、今日は休みの日にもかかわらず、誠実にまた一生懸命対応してくださり、ありがとうございました。

【地域連携】鹿北水彩画クラブの皆さま、ありがとうございます

7月11日(木)鹿北水彩画クラブより来校され、生徒玄関にある清流ギャラリーの絵を交換してくださいました。初夏のさわやかさ、自然の豊かさ、戦いと平和など、作者の思いが絵を通して表現されています。感じやことや心の中にあるものを表現したり、伝えていく方法はさまざまなんだと、あらためて気づかされます。

鹿北中学校では毎朝、絵画が生徒を迎えてくれます。

【中高連携】県立鹿本農業高校生来校

7月8日(月)午後4時過ぎ、今年3月、本校を卒業して鹿本農業高校に進学した卒業生が来校しました。それも、自分たちで育てた野菜や花などを、訪問販売のためたくさん持ってきての来校です。

野菜は50円とか100円でとても安く新鮮です。マリーゴールドも50円です。先生方が集まってきて、卒業生に話しかけながら、野菜や花を手に取っては買っていきます。はきはきとした応対している姿を見ると成長を実感します。そして、高校生活はとても楽しいと笑顔で話してくれました。

卒業生の成長した姿を見ることができるのは、とてもうれしいものです。

ガンバレ、卒業生!

【地域連携】山鹿市ふれあいピック

7月6日(土)9時より、山鹿市ふれあいピックが市の総合体育館にて開催されました。ふれあいピックは、山鹿市内の心身に障がいを持った方々、小中学校の特別支援学級在籍生徒、手をつなぐ育成会等の参加によるスポーツレクリエーション大会です。

ペタンクや輪投げ、ボーリングのピンをたおすストライカー、釣り竿でお菓子を釣り上げる釣った魚は大きいぞなど、みんなが楽しめる競技が行われ、体育館には歓声が響き、笑顔の輪が広がりました。また、鞠智城のマスコットさきもりころう君や、熊本県の営業部長兼しあわせ部長のくまモンも応援に駆け付けてくれて、みんな大喜びでした。

競技の最後は、みんなでダンス。城北高校ダンス部のみなさんの灯籠踊りや、かわいいおてもやんの踊りなどに魅了され、くまモン体操で締めくくりました。

時間が経つのを忘れるくらい、みんなで楽しむことができました。

たくさんの人と交流ができて、心あたたまる時間を過ごすことができたふれあいピックとなりました。

【地域連携】社会体育活動

7月5日(金)小さな親切運動鹿北支部総会終了後、帰ろうと思い鹿北市民センター駐車場に行くと、鹿北グラウンドからも、鹿北武道場からも灯りが見えてきました。グラウンドでは、鹿北少年野球クラブが、武道場では、少年剣道の練習をしていました。野球も剣道も、社会体育活動として実施されており、小学生が参加しています。地域の方々に、子どもたちの成長を支えていただいていることを実感しました。

鹿北の教育力に感謝です。

【小中連携】小中学生による打ち合わせ

6月26日(木)昼休み、小学生と中学生でⅡ期(小5~中1)の集会の打ち合わせを行いました。今回の期集会では、小・中学校で実施された人権学習について、学んだことやこれからどう学びを活かしていくのかをそれぞれの学年代表が発表します。小中学生からは、こんな集会にしたいとの思いがいくつも出され、その思いを実現するためにはどうすればよいのかも話し合われました。こんな話し合いを重ねながら、自治力がついていくのだと思いました。期集会当日が楽しみです。

【地域連携】鹿北小中学校合同運営協議会

6月20日(木)13時30分より、鹿北小学校会議室にて、鹿北小・中学校合同学校運営協議会を開催しました。地域の方々、PTAの代表の方々など様々な方々にご出席していただきました。小学校、中学校の経営方針を説明させていただき、また、体力低下や家庭学習習慣などの課題を共有することができました。協議を通して、たくさんの意見をいただくとともに、学校の課題を地域の課題として捉えていただき、とても心強く感じました。

これからもよろしくお願いいたします。

【小中連携】水俣に学ぶ肥後っ子教室

6月18日(火)7時10分頃、小学校の正門前で、あいさつ運動をしていると、鹿北グラウンド駐車場に小学5年生が集まっています。近くに行ってみると、今日から1泊2日で「水俣に学ぶ肥後っ子教室」を実施するとのことでした。しっかり学び、そして、友だちとのきずなを深める2日間となることと思います。

「水俣に学ぶ肥後っ子教室」とは

「環境立県くまもと」づくりの担い手である熊本の子供たちに、水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育成することを目的に実施しています。

【中高連携】卒業生来校

6月17日(月)の夕方、16日(日)の高校演劇祭ですばらしい劇を演じた城北高校演劇部の生徒(本校卒業生)が来校しました。劇の感想や上演するまでの苦労、緊張感の高まり、そして、やりきった後の爽快感などを話してくれました。みんないい笑顔です。一つの劇を通して、確かな成長を実感しているすがすがしい表情を見ることができて、うれしくなりました。

ぜひ、清流祭の日に、鹿北中で上演してほしいなあと思いました。先輩の頑張っている姿、輝いている姿を見せてほしいです。

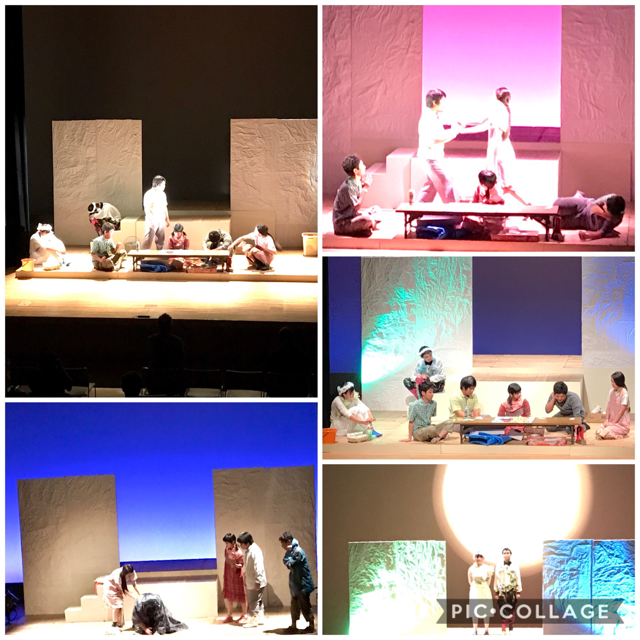

【中高連携】城北高校演劇部、感動をありがとう

6月15日(日)9時20分より城北地区高校演劇祭が荒尾総合文化センターにて開催されました。そして、午後の部の最初には、本校卒業生4名が在籍している城北高校演劇部が登場しました。

演目は「台風一家」。台風が接近し不安が募る中、いつもバラバラな家族がリビングに集まり、台風が過ぎ去るのを待つ、そんな場面設定です。家族の一人である引きこもりの主人公の少年の前にキロ(妖精?)が現れ、主人公に3つの岐路を経験させることを通して、家族のつながり、温かさ、希望など、様々な思いを表現していきます。

ついこの前まで中学生だった目の前の卒業生の堂々とした演技、感性豊かな表現力に圧倒されます。最初は、名前だけの区別しかつかなかった登場人物たちが、次第に個性豊かな一人一人となり、身近な存在となってきます。さらに、この家族のこれからに思いを巡らします。もう名前だけの平面的な存在ではなく、登場人物一人一人の存在感が増していきます。知らず知らずの内に感情移入していることに気づかされます。そんな不思議な時間を創り出す演劇の不思議な力を感じました。

演劇の魅力、おもしろさを感じさせてくれた城北高校演劇部のみなさん、心が震えるすばらしい時間、そして感動、本当にありがとうございました。

【地域連携】福祉体験、事前学習

6月14日(金)の午後、3年生は、7月に計画されている福祉体験の事前学習として、小規模多機能ホームかほくを訪問させていただきました。施設の責任者の方から、福祉についてのお話をうかがったり、施設で行っている具体的な活動を体験させていただきました。体を動かすことやコミュニケーションをとることは、病気予防や生きがいにつながります。私たちが考える以上に、日々の活動には大きな意味があることを学びました。

7月には、鹿北町の福祉施設で体験学習をさせていただきます。鹿北中が大切にしている「社会の接点での学び」を通して、働くことや福祉についてその意味を考えていきます。

小規模多機能ホームかほくの皆さま、本日はありがとうございました。

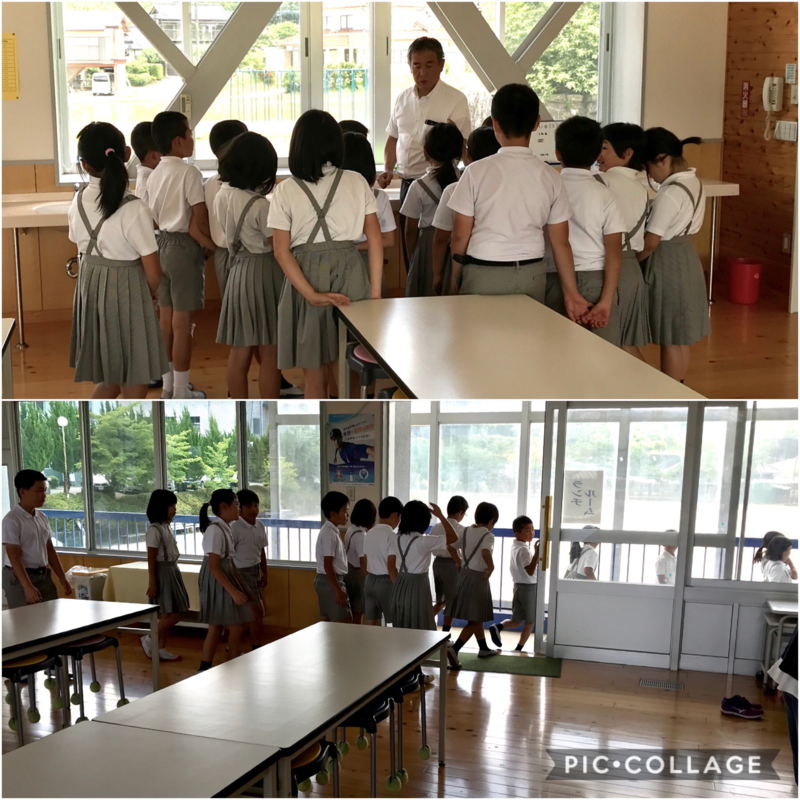

【小中連携】小学生、地震関連授業

先日、ランチルームで小学校の教頭先生が小学生に熱心に話をされていました。近づいて話を聞いてみると、ランチルームの筋交いを見ながら、耐震構造について説明されていました。

熊本は今、熊本地震からの創造的復興に取り組んでいます。地震や様々な災害について学び、どう被害を最小限に食い止めていくのか、まずは一人一人が当事者意識を持つことが大切なんだと、教頭先生の説明を聞きながら感じました。

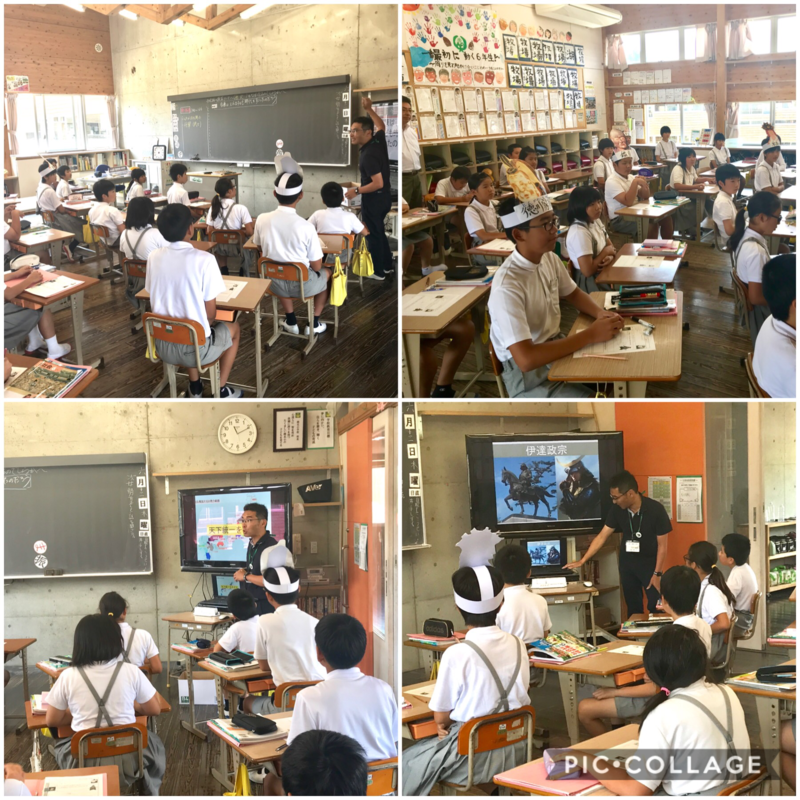

【小中連携】社会科、乗り入れ授業

6月13日(木)4時間目、小学校6年教室では、社会科の授業が行われています。授業をしているのは、中学校の社会科の先生です。6年生の何人かは頭に歴史上の人物の顔写真をかぶっています。テンポよく、活気があり、小学生が授業に引き込まれていくのがわかります。この子たちは、間違いなく社会科が好きになるだろうなあと思いました。

人をひきつける不思議な授業です。

【地域連携】読み聞かせ

6月7日(金)朝8時10分より、マザーグースの皆さまによる読み聞かせを行っていただきました。今回は「命」や「絆」をテーマにした読み聞かせです。少しいつもと違う感じでしたが、絵本を通して、命の尊さや人権について、自分自身を振り返り、見つめる時間となりました。6月は「心のきずな深める月間」。鹿北中生一人一人が、今月、心のきずなを深める」ために何をするのか、今日の読み聞かせは、そのことを考えるよい機会となったことと思います。

マザーグースの皆さま、本日はありがとうございました。

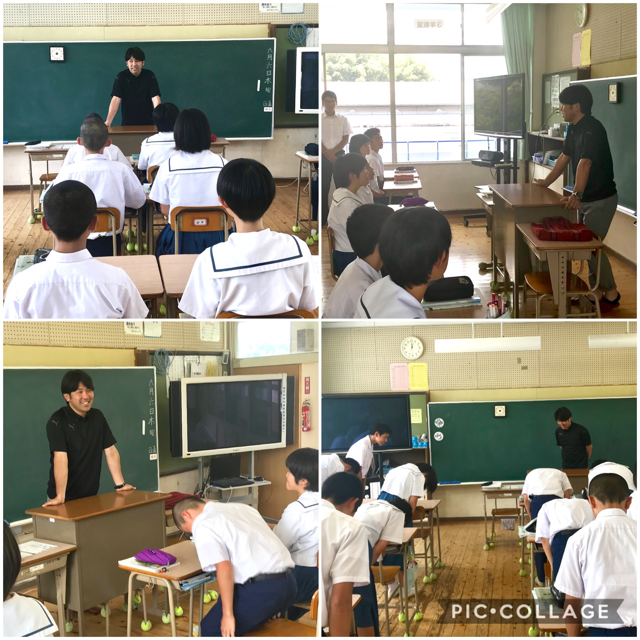

【地域連携】ロアッソ熊本ジュニアユース監督来校

6月6日(木)11時。ロアッソ熊本ジュニアユースの高橋 泰監督が来校され、ジュニアユースに所属している本校生徒の学校生活の様子などを聞き取りに来られました。

学校での生活の様子を知るとともに、学校と連携をしながらサッカーの技術だけでなく、人として社会で通用する人材育成に取り組んでいくとの思いを聞かせていただきました。担任や学年主任との懇談では、「サッカーにかける情熱、またそれ以上に、サッカーを通して人を育てていくんだ」という熱い思いが伝わってきました。

懇談のあと、無理を言って急きょ、3年生に対して講話をしていただきました。講話の中で、特に印象に残ったのは、「自分は、このことでは誰にも負けないという武器を持つこと。たとえば、サッカーで言えば、左利きの人は左足でボールを蹴ることはできる。それを右足でも正確に蹴ることができれば、そのことが武器になっていく。長所を伸ばすとともに、弱点を克服するといったことでも武器になる。」、「頑張っている人を必ず誰かが見ている。だから、報われるまで頑張る。そして、報われるための工夫もする。絶対にあきらめないこと。何かに向けて頑張っていることが大切。頑張ることが嫌いじゃない。そういう人は伸びていく。」生徒は目を輝かせて真剣に聞いていました。

高橋監督、今日はありがとうございました。

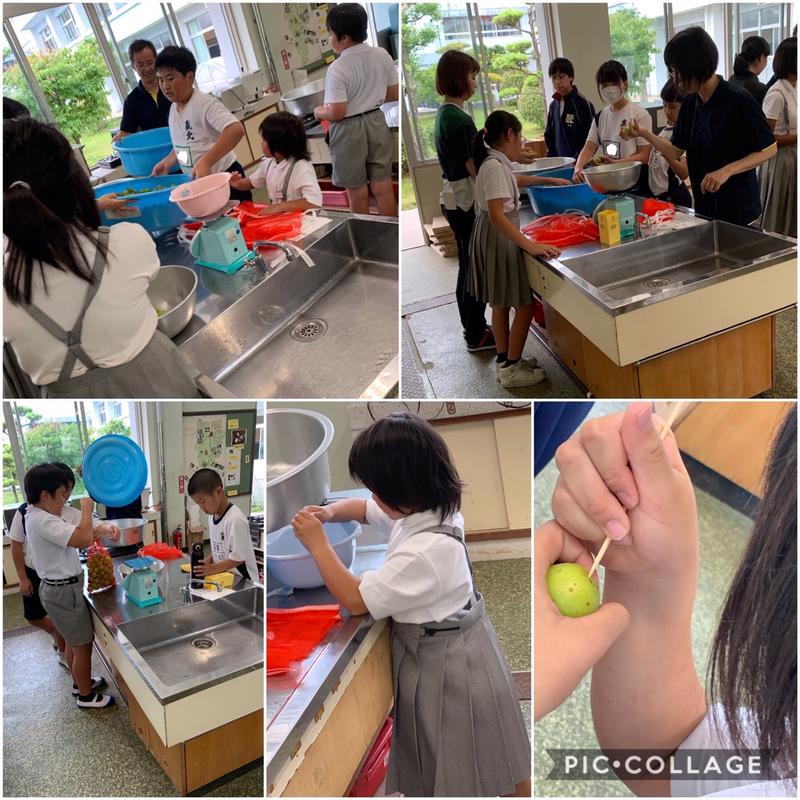

【保小中連携】梅ちぎり

6月3日(月)、昼休み、鹿北中恒例の「梅ちぎり」を行いました。毎年、梅ちぎりには、中学生だけでなく、鹿北小学校3年生と支援学級の児童、まほろば保育園の年長さんが参加します。

体育館前に集合し、注意事項などを確認し、仲良く中学校裏の梅林に移動します。そして、いよいよ梅ちぎり。梅ちぎりと言っても中学生が竹で梅の枝をたたいて、梅を落とし、それを、小学生や園児が集めて拾っていきます。笑顔と歓声とともに、あっという間に青い梅が袋いっぱいになっていきます。

集めた梅は、各自持ち帰りますが、その一部は、いつもお世話になっている方々のところへ持っていきます。そのための準備を5時間目にあやすぎ学級と1年生とで調理室で行いました。とってきた梅をきれいに洗いメッセージと共に袋に詰めていきます。

また、調理室では梅シロップづくりにもチャレンジしていました。青梅のヘタをとり、きれいに洗ったビンに、青梅、氷砂糖を入れていきます。これから毎日、砂糖が溶けるようにビンを上下にかえす作業が待っています。梅シロップの出来上がりが楽しみです。

梅は、給食室にも持っていき、毎年、梅ジェルなどのメニューとなって給食に出していただきます。

この時期の青梅は、鹿北の自然の豊かさ、人のつながりを感じさせてくれます。

【小中連携】鹿北小中学校合同職員会議

5月22日(水)15時50分より、中学校のランチルームにて、鹿北小・中学校合同職員会議を行いました。予行練習の反省点について、様々な角度から出され、より良い運動会にしようとの思いが伝わってきました。ランチミーティングでの生徒の意見も先生方に伝えられ、綱引きなどで新たに付け加えられた内容もあります。

生徒も先生も思いは一つです。

【小中連携】鹿北小中学校大運動会予行練習

5月22日(水)、今日は朝から小中学校大運動会の予行練習を行いました。天気は快晴、気温が上昇しましたが、小学生も中学生も真剣に練習に取り組みました。全てのプログラムについて確認することはできませんでしたが、開閉会式、団体種目などとともに、児童・生徒の係活動などの動きについて事前確認ができました。そして、様々な課題も見てきましたので、残りの練習を通して改善していきたいと思います。初めての小中合同運動会、試行錯誤しながら練習に取り組んでいます。鹿北の子どもたちの一生懸命さで、皆さまに感動をお届けすることができると確信しています。当日が楽しみです。

【地域連携】2019女子ハンドボール世界選手権大会を盛り上げる尼が総決起集会

5月20日(月)午後6時30分より、山鹿市内の温泉プラザにて「2019女子ハンドボール世界選手権大会を盛り上げる山鹿総決起集会」が約200名の参加者が集まり行われました。山鹿市長中嶋憲正様をはじめ、山鹿市内の各企業の代表者の方々、市・県議会議員の皆さま、ハンドボールや各スポーツ団体関係者の方々など様々な方々が参加して熱気みなぎる集会となりました。

集会では、大会特別サポーターの元Jリーガー、巻 誠一郎様よりのあいさつもあり、「本物を見るのと見ないとでは大きく違う。子どもたちが、世界のプレーを見て、感じて、世界に羽ばたいてく夢のある大会にしたい」との力強い決意を披露してくださいました。

山鹿の団結と熱気を感じる決起集会となりました。

【小中連携】鹿北小・中学校合同練習

5月20日(月)2時間目、運動会に向けて鹿北小・中学校合同練習を行いました。2回目の合同練習では、テーマコール、入場行進練習のあと、赤団、白団に別れて主に応援練習に取り組みました。小中学校のリーダーが中心となり自分たちで取り組むことができました。普段の練習でも、小学生の声が中学校まで聞こえてくるようになり、中学生も刺激を受け気合いが入ってきています。

鹿北の新たな歴史を刻む大運動会はもうすぐそこまで来ています。

【地域連携】音楽部、青空コンサート

5月19日(日)、旧岳間小学校にて「岳間の森DEmamaマルシェ」が開かれました。そして、このマルシェの会場では、午前10時より、鹿北中学校音楽部の青空コンサートが行われました。今にも降り出しそうな天気に気をもみましたが、途中では日射しが降り注ぎ、文字通りの青空コンサートとなりました。

多くの人が足を止めてコンサートに参加して下さいました。前回のコンサートより1曲増えて6曲演奏し、曲間の語りもユーモア交えて笑いを誘うなどスキルアップしていました。地域の方々、来場された方々に笑顔になっていただくことができたと思います。思っていた以上に多くの方々が喜んでくださり、森の小さなコンサートは、大きな反響を呼び始めています。

また、岳間から菊鹿に向かう道沿いの岳間製茶では土日の2日間、「新茶とれたてマルシェ」が開催されていて、お茶はもちろん様々な野菜や草花、スイカや食事のサービスなどでとても賑わっていました。本校卒業生、在校生も今日は家の手伝いで頑張っていました。

週末の岳間はとても賑やかで、豊かな時が流れています。

【中高連携】鹿本商工高等学校体育大会

5月18日(土)、時より雨が降る中、午前9時より鹿本商工高等学校体育大会が行われました。開会式の中で校長先生が「いつも恵まれた環境ではない。しかし、その環境の中でどう最高の力を発揮できるかが大切」、生徒会長の「あきらめない心を大切にしよう」との言葉に、雨の中でも精一杯やり遂げるとの力強い決意を感じました。実際、その言葉通り、どの競技や演技も一生懸命で、また、応援も元気があり、一人一人を励ます声がとてもいいなあと思いました。特に棒引きや綱引き長縄跳び、各リレーではさらに歓声が大きくなりました。そして、プログラム最後のマスゲームでは、全校生徒の一体感を見事に表現しました。

菊池支援学校高等部山鹿分教室の生徒の皆さんも、堂々の行進、精一杯力を出し切ったリレーなど、ひたむきに取り組む姿が印象に残りました。参観された方々から、その頑張りに大きな拍手が送られていました。

卒業生の懐かしい姿も見られ、声をかけると笑顔で返してくれたことがうれしかったです。天気はよくなかったけれど、その分、絶対に最高の体育大会にするとの思いが、グラウンドのあちこちから感じられ、高校生のパワーみなぎる素晴らしい体育大会となりました。

【地域連携】山鹿市鹿北町戦没者追悼式

5月16日(木)9時40分より鹿北市民センターにて、「山鹿市鹿北町戦没者追悼式」が行われ、本校2年生が出席させていただきました。あいさつの中で、中嶋山鹿市長は「戦争を知らない世代が増えていく中、次の世代に平和の尊さを伝えていくことが私たちの使命」との言葉がありましたが、まさしく、今の中学生に戦争の悲惨さ、平和の大切さ、命の尊さをどのように伝えていくのか、私たちに突き付けられた課題だと感じました。

遺族会会長様からは、中学生の方を向かれて、「戦争で亡くなられた方の犠牲の上に今がある。また、戦後、一生懸命努力されてこられた方々がいたから今がある。今日のこの追悼式を、命の尊さ、平和の大切さについて考える機会にしてほしい」と、思いを伝えてくださいました。

中学生代表からは、「来年1月に修学旅行で沖縄に行きます。沖縄で現地の方々と交流し、戦争や平和について考えてきます。戦争の被害にあわれた多くの方々の思いを知り、たくさんの人に伝えていき、二度と戦争が起きないようにしなければならない。」と力強く決意を述べました。

今日は、鹿北町で亡くなられた452人の方々のことを思い、今生きていること、そして、これからどう生きていくのか、どう命を輝かせていくのかを考える日にしたいと思います。

【中高連携】城北高校体育大会

5月12日(日)9時より城北高校体育大会が行われました。一つ一つの動き、真剣な表情、熱い応援、集団の美など、躍動感あふれる高校生の姿にただただ感動と元気をもらいました。

校長先生が、「ここには気持ちがこもった空気がある。心を磨き合う空気がある。これが校風です。学校は校風がすべて。1年生がこれだけ成長できる。これが校風です。」とおっしゃっていました。本校卒業生の大きく成長さした姿を見てそのことを実感することができました。

中学校招待リレーには女子チーム(ハンドボール部の生徒)が出場しました。入賞することはできませんでしたが、紹介された時の返事、一緒に来てくれたハンドボール部の生徒の応援、最高の笑顔など総合力では他校に負けていませんでした。鹿北中のプライドをしっかりと見せてくれました。

在校生も、卒業生も青空のもと、きらきらと輝いていました。

【中高連携】鹿本農業高校体育大会

5月11日(土)9時より鹿本農業高校体育大会が行われました。キュウリの千切りや米俵を持ち上げたりと農業高校ならではの競技種目に笑顔がはじけ楽しい時間が過ぎていきました。そして、本校卒業生の元気な姿を見ることができたことが何よりの喜びでした。

五月晴れの中、素晴らしい体育大会でした。

【小中連携】鹿北小中学校合同大運動会「結団式」

5月10日(金)1時間目、「鹿北小・中学校大運動会」の「結団式」を鹿北グラウンドにて行いました。小中学生が一緒に結団式を行うのは初めてのこと。小学生リーダー、中学生リーダーがリーダーシップを発揮して、運動会テーマの紹介や、テーマコールなどに取り組みました。その後、各団に分かれて、応援の練習を行いました。いよいよ26日の大運動会当日に向けて、小中学生の団結力が試されます。リーダー中心に児童・生徒が「一致団結」する姿を見せてくれることを期待しています。

ガンバレ鹿北小・中学校!

【地域連携】マザーグースの皆さまによる読み聞かせ

5月9日(木)8時10分よりマザーグースの皆さまに「読み聞かせ」をおこなっていただきました。毎月1回、絵本との出会い、心が温かくなる時間です。各学年代表生徒が校長室に読み聞かせをしていただく方を呼びに来ます。そして、教室まで案内をします。教室では、机をさげて、椅子を並べて待っています。

3年生教室では、「たけ」の絵本の読み聞かせ。竹の地下茎にびっくりする生徒の表情が豊かです。「光の旅、かげの旅」では、光の旅を読み、最後のページでひっくり返して、かげの旅を読み始めると、首や体を横にしながら、目を丸くしていました。今回も見事に絵本の世界に引き込まれていきました。

こんなゆったりと流れる時間が1日の中にあることは、とてもよいことだと思います。心の豊かさを感じさせてくれる絵本の世界。魅力は尽きないです。

【地域連携】高校体育祭&青空コンサート

5月は、中学校だけでなく高校の体育大会も開催されます。本校卒業生が、高校の体育祭のポスターを持ってきてくれました。中学校の時と同様、生徒会活動に積極的に参加しているとのこと、成長している姿を見ることができてうれしかったです。

もう一つのポスターは5月19日(日)、旧岳間小学校で行われれる青空コンサートのポスターです。鹿北中学校音楽部も出演します。

ぜひ、多くの方々のご来場をお待ちしております。

【小中連携】小中合同児童会・生徒会委員会

4月24日(水)15時35分より、鹿北小・中学校合同児童会・生徒会委員会活動を小学校ランチルーム、中学校ランチルームを使って行いました。

今回の合同委員会は、5月26日の運動会に向けての係活動の確認と計画づくりが主な内容です。それぞれの委員会ごと真剣で活発な話し合いや共通理解を図る活動が行われていました。

児童会、生徒会が中心となって自分たちで創る大運動会。自主性や創造力、協力することやあきらめないこと、そして、最後まで責任を持ってやり抜くことなど、10連休明けの結団式から、それぞれの活動が一気にスタートしていきます。

その中から、たくさんの学びを経験していくこととなります。

ガンバレ鹿北小児童会・鹿北中生徒会!

【小中連携】ランチミーティング

4月24日(水)今日は小学校ランチルームにて、鹿北小・中学校の校長、教頭、教務主任、研究主任によるランチミーティングを行いました。

内容は、5月8日に予定されている小中学校合同校内研修についてと1年間の研修計画や夏休みの現地学習会の日程決めなどを行いました。

みんなが集まる時間がないので、ランチミーティングという形で、様々な話し合いを行うなどの工夫をしています。

小中学校が併設しているからこそできる工夫だと思います。

【小中連携】合同職員会議

4月18日(木)の午後4時過ぎから、鹿北小中学校合同職員会議を行いました。今回は、24日に行われる、合同運動会に向けての児童・生徒の委員会活動事前打ち合わせです。小中学校の様々な解釈や考え方の違いがあるので、それらを調整したり共通理解を図る上で有効な会議となりました。

24日は、児童・生徒が主体的に取り組める委員会活動とするとともに、運動会の大成功に向けて大切な活動となります。合同運動会は、初めての試みで試行錯誤しながらも、前に進んでいることを実感しながらの日々です。

【地域連携】自転車点検

4月18日(木)のお昼、鹿北の自転車店の方、PTA役員の方に来校していただき、生徒指導担当の先生とともに、自転車点検をしていただきました。本校の校区は、国道3号線が通っており、トラック輸送の幹線道路となっており、特に登下校は注意が必要です。そのためにも、自転車整備は欠かせません。生徒の安全のために活動していただき、ありがとうございました。

【地域連携】PTA関連行事を開催しました。

4月14日(日)午後より、授業参観、震災復興プロジェクト、PTA総会、部活動総会、歓送迎会、そして、学級懇談会と盛りだくさんの内容で半日が過ぎて行きました。

授業参観は、どの学年も熊本地震関連の教材「つなぐ」を使用し授業を行いました。今日で熊本地震からちょうど3年が経ちました。熊本はまだ復興の途上です。生徒、保護者の皆さまと地震から立ち上がる熊本の強さについて一緒に学ぶことができました。

授業終了後は、体育館に移動し、震災復興プロジェクト。生徒会長からこのプロジェクトをなぜ行うのか、どんな思いで行うのかを自分の思いと重ねて発表してくれました。そして、鹿北中生徒会が歌い継いでいる「しあわせ運べるように」を手話を交えて歌いました。体育館に復興を共に支えていこうとの思いが広がり、一つになりました。

その後、PTA総会、部活動総会と続きました。平成30年度の役員の皆さま、1年間鹿北中を様々な角度から支えていただきありがとうございました。そして、今年度の役員の皆さま、これから1年間よろしくお願いいたします。

その後の歓送迎会では、3月で異動された先生二人が参加してくださり、PTA会長から記念品を渡していただきました。異動された先生方から、「今年はいよいよ鹿北中の年です。」と力強く言われ、みんなどうしてだろうと考えていると「今年は2019(ニーゼロイチキュウ)、これは鹿北中の電話番号です!」と続けられ、大爆笑となりました。

和やかな雰囲気の中、体育館で予定されていた内容も滞りなく終了し、それぞれの教室で学級懇談会を行いました。

ご多用の中、また、雨が降るなか多くの保護者の皆さまに来校していただき、心よりお礼申し上げます。これからも連携を深めながら、55名一人一人の成長をサポートしていきたいと思います。何卒、よろしくおねがしいたします。

本日はありがとうございました。