|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

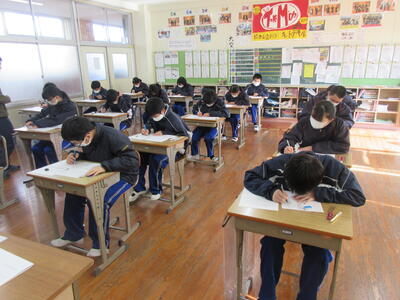

前期中間テスト

6月15日(水)、16日(木)の2日間、前期中間テストが実施されました。

1日目は、国語、理科、英語、2日目は、社会、数学でした。

いつになってもテストは、緊張するものです。

真剣な表情でテストに向かっています。

毎日、いそがしい中学生ですが、そのなかで、いかに時間をみつけ、学習を積み上げていくのかが、大切になります。

中体連を来週に控え、体力的にもきつい時期ですか、懸命に踏ん張っている姿がそこにはありました。

(教頭 髙田)

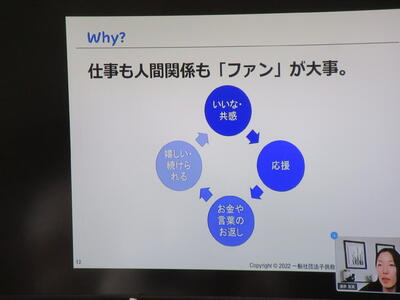

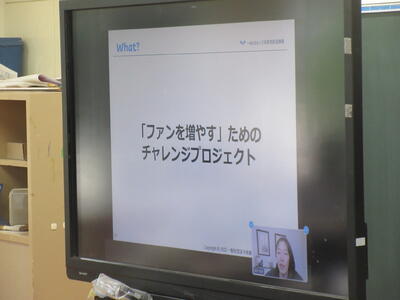

まちインターン講話

6月14日(火)、午後に2年生対象に「まちインターン」に向けた「起業に関する講話」がリモートで行われました。

講師は、南小国町教育委員会キャリア教育アドバイザーの赤井友美様です。

本年は、町内の20以上の事業所様に、まちインターンを受け入れていただいています。

ありがとうございます。

2年生の生徒たちは6月13日(月)に、自分の受け入れ先に、打合せのアポイントを取る電話連絡を行っていました。緊張の面持ちでしたが、無事に活動をしていました。

そんななかで、まちインターンの目的等について、赤井様にお話をしていただきました。

お話は、なぜ、まちインターンが大切なのか、活動の内容、活動するに当たっての考え方等

大変興味深いものばかりでした。

印象に残ったお話はたくさんありますが、これまでの競走して勝ち残る社会から

協働して、新たな価値を生み出していく、そのためには「いいな」と共感していく

つながりや取組が大切だということです。

そして、その取組の1つが「ファンチャレンジ」です。。

各事業所様の「ファン」を増やすために、受け入れ事業所様の思いはもちろんのこと、社会のニーズ、自分たちのアイディア等を活かしながら、具体的にどんな提案ができるのか、とても楽しみです。

そのような話を受けて、学級では、いくつかの活動が行われました。

「ファンチャレンジ」に向けて、小グループで話し合っていました。

6月17日(金)、午後には受け入れ事業所に実際に出向くことになっています。

どんな話になっていくのか。

子どもたちにとって、自らの課題にどう向き合っていくのか、貴重な時間が始まります。

(教頭 髙田)

阿蘇教育事務所訪問

昨日(6月8日(水))の2校時、3校時に阿蘇教育事務所から、

所長、指導課長、管理主事、指導主事の4人が来校され、生徒や授業のようすを参観されました。

すべての先生方の授業を参観し、授業中の南中生の落ち着きや学習への意欲、

意見等を交流する様子など、積極性を褒められました。

ICTの効果的活用もここ数年で、随分と進みました。

意見の交流や集約もタブレットPC等でする場面も増え、子どもたちも

慣れた手つきで学習ツールとして活用しています。

これらの活動やツールを活用して、子どもたちが、予測困難なこれからの時代を生き抜いていくために、目の前の困難や課題に対して、自ら主体的に解決していく資質・能力を育てていきます。

それらの根っこにあるのが「みんなが楽しい学校をみんなで創る学校」という学校教育目標です。

(教頭 髙田)

教え合い学習

今週(6月6日(月))から、「教え合い学習」が始まりました。

学級や学年関係なく、テスト向けて、頑張りたい、もっとわかりたい、と思っている生徒たちが

家庭科室に集まり、学習を進めていきます。

この日は、6つの机に参加者を振り分けて、学習しました。

学級とはひと味違った学習環境となり、刺激もあるようです。

昼休みを使った「教え合い学習」です。

時間を効果的に使うとともに、教える側にも、教えられる側にも

より、主体的で深い学びにつながっていきます。

テストまで、あまり日にちはありませんが、できることを徹底してやっていきましょう。

(教頭 髙田)

「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」を目指して…。

本日(6月2日(木))、午後2時間を使って、生徒総会が行われました。

熱中症対策として、1人ずつ首を冷やすためのバンドを配付して、総会に臨みました。

総会は、今年1年の南小国中学校の目標や取組を全生徒で協議、確認し、共有していくための時間です。

生徒会執行部や各専門委員長は、先日の体育大会と並行して、準備をしてきました。

また、生徒会執行部の提案を受けて、各学級でも活発な議論が交わされ

生徒総会でも、質問や意見が出されました。

総会にあって、生徒会執行部や各専門委員長は、緊張の面持ちでした。

8個の議案があり、一つ一つ協議をしていきました。

司会進行担当の生徒も、とてもスーズに総会を運営していました。

執行部や専門委員長のやり取り仕方も丁寧に練習されたものとなっていました。

質問や意見に対して、提案者は必ず「ありがとうございました。」から答弁を述べていました。

そして、努めて冷静に、根拠を示しながら回答する場面が多く見られました。

代案なども提案していく場面もありました。

「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」の具体的な場面をたくさん見ることができました。

特に、後半では「フリートーク」の時間が設けられたこともあり、さらに活発な討議が繰り広げられました。

この会で承認されたこと、継続審議となったもの、様々ありましたが、自分たちの考えや意見を

アウトプットしながら、交流していく楽しさを感じた時間でした。 生徒のみなさん、ありがとうござました。 (南小国中 髙田)

第1回学校運営協議会

先日(5月26日(木))、3校時に学校運営協議会が行われました。

「学校運営協議会」とは、「地域とともにある学校づくり」を目指して、地域の住民、有識者などから構成される組織であり、学校の運営に、地域や保護者の声を生かす仕組みです。

学校運営協議会を設置した学校は「コミュニティ・スクール」と位置付けられます。

第1回目ということで、教育長から、委員の皆様への委嘱状交付が行われました。

委員は、地域コーディネーター、PTA会長、後援会長、各区長、主任児童委員、社会福祉協議会事務局長、校長、地域学校協働活動推進委員と様々な立場のみなさまで構成されています。

その後、会長、副会長の選出が行われ

さらに学校長から、本年度の学校経営方針が説明されました。

学校教育目標である「きよらの郷を愛し、夢を実現し未来を創る南中生の育成 ~4Cを育む「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」の創造を通して~」と本年度の重点取組目標について、説明が行われました。

「4C」とは、

◇「コミュニケーション」(伝える力)

◇「コラボレーション」(協働)

◇「クリィエイティビィティ」(創造性)

◇「クリティカルシンキング」(批判的思考)

であり、南小国町では、これからの予測困難な時代を生き抜くために、必要な資質や能力と位置付け、様々な活動を通して、この4Cの育成に力を入れています。

その後、短い時間ではありましたが、子どもたちの授業を見ていただきました。

各授業で、より主体的で対話的な授業が展開されていました。

コロナ禍で、地域の皆様に、学校や子どもたちの様子を直接、お伝えすることができませんでしたが、そのなかでも工夫しながら、「地域とともにある学校づくり」を目指していきます。

また、今回の学校運営協議会で出されたご意見やアンケート等を学校づくりに活かして参ります。

委員の皆様、ありがとうございました。 (南小国中 高田)

いじめについて考える。

先日(5月25日(水))の道徳では、いじめについて考え、それをなくすためにどうするのかについて、考えていきました。

特に3年生では、いじめをなくすための取組の指針について、活発な議論が行われていました。

「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」のための大きな一歩となりました。(南小国中 高田)

後片付け…解団式

本日(5月23日(月))、1、2校時に体育大会の後片付け、解団式が行われました。

後片付けは、2、3年生はテントの骨組み、1年生は、机、椅子の担当で、あっという間に終わりました。

その後、体育大会での各部門の表彰、解団式と進みました。

解団式では、リーダー一人一人が自分の言葉で反省や感謝を述べていました。

人前に立つことや集団をうごかすことへの不安、指示を聞いて動いてくれたことへの感謝、それにより得た自信など、学びが多く、子どもたちの成長につなが

ったことを強く感じました。

最後に、体育担当者から講評がありました。

この3ヶ月間、よく頑張り通したこと、

ほとんど先生達から指示することなく自分たちで主体的に活動したこと

より良いものにするために最後まで追求したこと、それによるアクシデントと準備の大切さ

伸び率のすごさ…など 子どもたちはもちろんのこと、私たちも学びの多い貴重な時間でした。

本当にありがとうございました。 (南小国中 髙田)

体育大会…勝手も負けても、ともに輝いた。

天候が心配されましたが、昨日(5月21日(土))に体育大会が実施されました。

通勤途中、阿蘇市あたりはかなりの降雨が見られ、延期が頭をよぎりましたが、南小国では、ほとんど影響は見られませんでした。

体育担当者も天候を心配していましたが、5時半に決行の判断を行い、職員も早朝から、絵看板設置等の準備を始めました。

各団長の力強い宣誓で、体育大会が幕をあけました。ウォーミングアップがわりの学級対抗長縄跳を皮切りに、タイヤ引き、綱引きと種目が続いていきました。予行練習とは違った結果となった種目もあり、応援にも熱が入ります。

競技では、エントリーしている生徒はもちろんのこと、同時に係の仕事を懸命に頑張っている姿がありました。

3年生のダンスでは、参観された保護者の皆さまや一緒に踊る職員のために、様々な配慮をして楽しい時間が流れました。3年生の笑顔が印象的でした。

部活動紹介では、各部活動の様子の紹介とともにPTA会長からの生徒へのエールとご家族、指導者への感謝が述べられました。

各団対抗のダンス、応援団演舞では、双方の団が工夫を凝らし、見ている方々を魅了し、感動を起こしました。

閉会式では、結果発表、表彰、生徒会長や各団長からの言葉で、すばらしいまとめがありました。

生徒会長は、結団式の際に「勝ち負けよりも、体育大会の取組で、自分たちの力を最大限に発揮し、みんなでつながりを深めていきたい。そして、そんな姿を地域に発信していきたい。」と述べていましたがまさに、そんな体育大会になりました。

3年生は、3月から準備を始め、様々な局面を乗り越えて、体育大会を成功に導きました。本当にありがとうございました。

また、生徒たちを様々な面で支えていただきました保護者の皆さまやご家族の皆さまには、心から感謝申し上げます。

そして、今後とも「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」に取り組むことを通して、子どもたちの成長と飛躍につなげていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

(南小国中 高田)

予行練習

昨日(5月16日(月))の美化作業は、夕方にもかかわらず、多くの保護者の皆さまにご参加いただきありがとうございます。

おかげで、本日(5月17日(火))の予行練習は、素晴らしい環境のもと、行うことができました。

好天で、汗ばむほどでしたが、開会式、そして入念なストレッチから

はじまりました。

生徒だけでなく、職員も一緒にストレッチをしていました。

ウォーミングアップ代わりの学級対抗の綱引きは、クラスマッチ形式で行われました。

3回行い、その合計で勝敗を決めます。

1回目は、3年生が80回を越え、ダントツでしたが、次第に他のクラスが追い上げて

いきました。本番が楽しみです。

徒走や団体競技など、招集、出発、決勝、放送等の流れを一つ一つ確認しながらの

予行練習でした。

途中、給水や休憩をこまめに取りながら、1~3校時に予行練習を行いました。

本番に向けて、生徒たちも職員も見通しが立ちました。

明日(5月18日(水))は、体育大会(5月21日(土))の振替休日となっています。

しっかりと休養をとり、本番に備えてほしいと思いいます。

保護者の皆さま、本番に向けて、様々な面でお世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。

(南小国中学校 高田)

基礎学習が始まりました。

5月11日(水)から、基礎学習が始まりました。

初日は、1年生は英語、2年1組は国語、2年2組は数学、3年生は社会

に取り組みました。

各教科でタブレットの学習ドリルやプリントなど、出題や取り組み方など工夫しながらの学習

です。

短い時間ですが、これらの積み上げは、学習の定着につながります。

生徒たちの集中して取り組む姿が印象的でした。

南小国中 高田

生徒総会に向けて

5月10日(火)、1・2校時に生徒総会に向けた学級討議が行われました。

1校時は、学級討議に向けて、生徒会執行部や専門委員長から、本年度の活動について提案が行われました。

例年は、議案書を生徒数分印刷して配布していましたが、今回はタブットPCで配付しています。

生徒たちは、タブレットで内容を確認していました。大幅な紙削減になりました。

本年度の生徒会スローガンは「つながる 新時代の南中へ」と提案されました。

生徒会執行部や各委員長を中心に、体育大会の準備や練習と並行して

準備を進めてきました。特に3年生は、毎日いそがしい中に大変だったと思います。

そんな中でも、南中を盛り上げていきたいという強い思いで取組を進めてきました。

一つ一つの言葉に、力が込められていました。

各学年、「みんなが楽しい学校を みんなで創る学校」を目指して活発な討議が行われていました。

各学級の意見は、まとめられて生徒会執行部に提出されました。

今後、生徒総会で討議して、本年度の方向性を決定していきます。

南小国中 高田

植物に関する講演会

本日(5月9日(月))の2校時に「植物に関する講演会」が、全学年を対象に行われました。

「南小国町の身近な草花ポケット図鑑」を監修された藤崎清高先生から、植物について様々な視点でお話を聞く機会となりました。

など、様々な視点から話をしていただきました。

生徒からの質問で「絶滅危惧種の花を残していくために、自分たちにできることは、どんなことですか。」というものがありました。

藤崎先生は「まずは身近な草花に関心をもつことです。」と答えられました。

生徒代表お礼の言葉では、自分はとても花が好きだが、花の由来について考えたことはなかった。もっと身近な花やその由来についても関心を持ちたい、と述べました。

生徒たちには、南小国町教育委員会より1人一冊「ポケット図鑑」が配付されています。ご家庭でも、お子様とご覧いただければと思います。

藤崎先生、ご多用中にも関わらず、貴重なお話をありがとうございました。 (教頭 髙田)

タイヤ引き・綱引き練習

本日(5月2日)の体育大会の練習は、タイヤ引きと綱引きでした。

いつものように、3年生のリーダーが、競技方法や動きの確認について、説明していきます。

職員が、入って説明することはほとんどありません。

そのくらい、3年生は、事前準備を行っています。

タイヤ引きは、女子が行います。

練習とはいえ、激しい戦いが繰り広げられました。

安全に十分配慮しながら、行っていきます。

タイヤの大きさによっても、得点が変わってきます。

体育大会本番まで、作戦を練る必要がありそうです。

対戦するメンバーが結果を左右するようです。

こちらも、メンバーを含め、作戦が必要です。

また、姿勢や力を合わせるタイミング等の練習も必要です。

1日1日、体育大会向けて、雰囲気が盛り上がってきています。

体調管理をしっかりして、本番に向けて力を伸ばしていってほしいと思います。

(教頭 高田)

体育大会練習(全体練習)

4月28日(木)は、運動場で徒競走やリレーの並び方や競技方法の確認がありました。

3年生のリーダーが、説明を行い生徒全体を動かしていきます。

集団行動のリーダーは、とても難しく、事前の準備や打合せ等がかなり必要です。

そんななか、3年生が的確に指示を出し、活動予定が円滑に進んでいきました。

ありがとうございました。

そんな3年生達の頑張りを1、2年生たちもしっかりと見ています。

南小国中学校のすばらしい伝統です。 (教頭 高田)

授業参観、PTA総会、学級懇談会、部活動振興会が行われました。

4月27日(水)、13:30~授業参観が行われました。

1年生は道徳で挨拶について、2年1組は技術で発電について、2年2組は体育で体育大会に向けての取組について、3年生は理科で水溶液の性質についての授業が展開されました。

日頃の学校での子どもたちの様子が、伝わったのではないかと思います。

授業参観後は、体育館でPTA総会が行われました。

本年度の役員紹介、令和4年度の取組、学校からのお知らせ等、1時間あまりの会となりました。

充実した半日となりました。

保護者の皆さまには、ご多用中にもかかわらずご参加いただき心より感謝申し上げます。

合わせて、前日の大雨による急な引き渡しにもご協力いただきありがとうございました。

まだまだコロナ禍で、様々な制限ありますが、感染対策等を徹底しながら、今後とも学校の教育活動等を生徒、保護者、地域、行政と連携しながら押し進めて参ります。

どうぞよろしくお願いいたします。 教頭 高田

読み聞かせが、はじまりました。

4月22日(金)から読み聞かせが始まりました。朝、8時10分ごろ校長室に待機されているボランティアの方をクラス代表が呼びに来ます。

読み聞かせボランティアの四つ葉のクローバーより月1回程度来ていただいています。

様々な本を読んでいただきありがとうございます。

本年度もどうぞよろしくお願いいします。 (教頭 高田)

内科検診

本日(4/21(木))、午後に全学年、内科検診が行われました。

保健室の中では、学校医の先生が検診をされていますので、

状況を理解して、静かに座っています。

何気ない事ですが、その場の状況を感じて、どう行動するか、

しかも自分一人ではなく、集団の中でのことです。

生徒たちの協力があり、内科検診はスムーズに終えることができました。

蓮田医院の辻先生、本日は検診をしていただきありがとうございました。(教頭 髙田)

全国学力・学習状況調査…そして

本日(4/19(火))は、全国学力・学力・学習状況調査が、3年生を対象に行われました。

真剣な表情で、試験に臨んでいます。

国語、数学は、毎年実施されていますが、今年は理科も行われました。

結果は、8月頃に判明します。

4校時には、生徒質問紙も行われ、生徒の学習へ意欲や家庭学習、生活との関わり等について

質問されました。

午後は、団ごとにダンスの練習を行いました。

リーダー達の指示も、日ごとに効果的なものとなり、団員の動きは

スムーズなものになってきています。

難しい振り付けですが、すさまじい吸収力で覚えています。

かっこいい姿が印象的です。

フォーメーションやグループでの動き、ダンスの見せ方など

工夫している様子がみられました。

リーダーを中心に、様々な人たちとコミュニケーションをとりながら、

コラボレーションをしています。それらの行動が、クリエイティブな

表現となり、見る人たちに勇気や感動として伝わっていくと思います。

ご家庭でも、様々な面でサポートいただきありがとうございます。 (教頭 髙田)

はじまりました。(体育大会全体練習・団練習)

本日(4/15(金))から、家庭訪問が始まったのと同時に、体育大会に向けて全体練習、団練習が本格的に始まりました。

3年生は、この日のために早くから準備していました。

それに下級生たちは、真剣な表情と態度で答えていきます。

今日は、ダンスの練習がメインでした。

振り付けがとても難しいと感じましたが、さすが中学生、すぐに覚えて

踊っている姿が見られました。

ダンスリーダーが、タブレットPCを用いて、隊形などの指示を出しています。

指示や役割分担が明確で、下級生達も意欲的に活動していました。

これらの活動は、まさに学校の教育目標である『4C(コミュニケーション、コラボレーション、クリティカルシンキング、クリエイティビティティ)を育む「みんなで楽しい学校をみんなで創る」学校の創造を通して』そのものだと感じました。

体育大会まで、あと1ヶ月あまり。本番が楽しみです。(教頭 髙田)

なぜ、学ぶのか(道徳オリエンテーション)

本日(4/15(金))、朝の「基礎学習」の時間に「道徳オリエンテーション」が行われました。

各クラスで、道徳の教材文等を用いて、「道徳で何を学ぶのか」について、考えていきました。

道徳では、道徳的価値に基づき、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考えながら、自分の生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることを目標としています。

ですので、主体的・対話的な学習を通して、様々な考えや価値観に触れ、自分の生き方を見つめたり、深めたりして、より豊かな生き方に結び付けていくとても素敵な学習です。

昨年度の生徒へのアンケートでも「自分の身近な生活にいかされている」と道徳の評価は高いものがありました。

この1年で、どんな価値や見方、考え方に出会い、どんな成長につながっていくのか、とても楽しみです。 (教頭 髙田)

自助・共助・公助…避難訓練、交通安全教室

本日(4/14(木))午後に避難訓練と交通安全教室が行われました。

教室では、机の下に身を隠しています。

しばらくして、避難の指示が出た後に、職員駐車場に避難しました。

生徒たちは、学級毎に真剣な表情で参加していました。

災害では、「自助」「共助」「公助」が重要だと言われています。

自助とは、まずは自分の身は自分で守ること。自分の命が無いと他の人の命を救うことはでき

ません。

共助とは、近所や地域で助け合うこと。

公助とは、公的な機関、消防、警察、自衛隊等からの助けのことです。

生徒たちに聞いてみると、3年生は知っていました。さすがです。

自分で自分の身を守るためには、まず自分の生活している家、学校、通学路等について知る

こと、そして、今晩、災害や非難のことについて家庭や寮で話をしてほしいとお願いしました。

つづいて、小国警察署や赤馬場駐在所の協力を得て、交通安全教室を行いました。

コミュニティホールでは自転車保険や道路のルールについての動画視聴に続いて、テストが行われました。

自転車保険に加入せずに、人身事故等を起こすとどうなるかや、TSマークの意味、道路の

ラインによる自転車の走路の違いなどとても勉強になりました。

警察署の方によれば、豆腐の堅さは、人間の脳に近いとのことで、ヘルメットの大切さがとてもよく分かりました。

ヘルメットに入れた豆腐は、脚立から落としても、潰れたり変形したりせずにきれいな形のままでした。

その後、自転車で様々な走路を走りました。充実した時間となりました。

小国警察署の皆さま、赤馬場駐在所の中川様、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

無限大 …結団式

昨日(4/12(火))、午後に体育大会結団式が行われました。

コロナ禍で様々な制限がはあるものの、そのなかでも一人一人が工夫しながら、様々な挑戦をし、無限の可能性を発揮して、さらに南中生全員が輝き、体育大会よかった…。といえるようなものにしたいという願いが込められています。

そして、赤団、白団の対決ではありますが、団の枠を超えて、協力し合っていきたいと生徒会執行部から話がありました。

みんなで体育大会を成功させたいという熱い思いが込められていました。

その後、3年生を中心に各団のリーダーの紹介が行われ、初めての団練習に入りました。

3年生は、この日に向けて、早くから取組を進めてきました。

いよいよ、熱い1カ月が始まります。

保護者の皆さまには、様々な面でサポートしていただくことになると思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 (教頭 髙田)

なりたい自分になるために…入学式

昨日(4/11(月))に、第76回入学式が行われました。

コロナ禍で、感染対策や人数制限を行いながらの入学式となりました。

新入生誓いの言葉では、代表の生徒が「なりたい自分になるために、ひたむきに努力を続け、自分自身を成長させていきたい。」と力強く思いを述べていきました。

1時間弱の入学式でしたが、素晴らしい式となりました。

岩切教育長は「大変素晴らしかった。新入生も、在校生も」と褒めていただきました。

このような素晴らしい入学式を開催することができたのも、御来賓の皆さま、保護者の皆さまをはじめとして、多くの関係者の皆さまのご協力があってこそです。心より感謝申し上げます。

また、今後とも本校の教育活動にご理解とご協力をお願いいします。 (教頭 髙田)

始業式

本日(4/8(金))から新学期が始まりました。

数学の川口先生、事務職員の八木先生が赴任されました。

川口先生は、阿蘇中から、八木先生は新規採用です。

先生方も、生徒たちも緊張気味でした。

つづいて、始業式。

3名の生徒代表が意見発表を行いました。

それぞれ目標と具体的な取組を述べていきました。

学習と部活動、提出物、学校全体を活性化するためにどう自らが動くのか、

この1年での成長を強く感じた時間でした。

校長先生は、本年度の学校教育目標を職員、全生徒で共有するためのお話をされました。

これからの時代は、予測不可能な時代で、さまざまな困難を自らの手で切り開いていかなければならないといわれています。

南小国町では、このような時代に必要な力を「4C(コミュニケーション、コラボレーション、クリティカルシンキング、クリエイティブ)」と位置付けて様々な取組を進めています。

「きよらの郷を愛し、夢を実現し、未来を創る南中生の育成」という本年度の学校教育目標を達成するために「4Cを育む『みんなが楽しい学校をみんなで創る学校』の創造を通して」というサブテーマを設定して、この1年間、職員、全生徒で取り組んでいくことを確認しました。

3年生を中心に2年生と連携して、積極的に準備を進めていました。

おかげで、しっかりと予行練習ができました。

放課後には、卒業生が高校の真新しい制服を着て

学校を訪れてくれました。

卒業して1ヶ月あまりですが、とても大人びて見えました。

自らの夢に向かって、失敗を恐れずに前進していってほしいと思います。

来週月曜日(4/11(月))は、入学式です。

新入生は19名。新入生のみなさんの入学を心待ちにしています。(教頭 髙田)

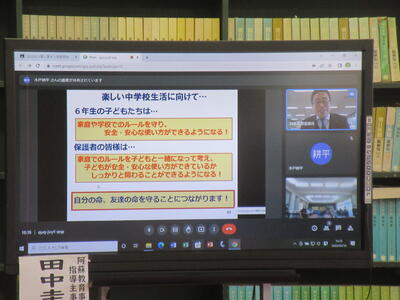

新入生保護者説明会

3月10日(木)、午後3時から新入生保護者説明会が実施されました。

コロナ禍で、感染対策のため新入生の体験入学は行わず、保護者説明会のみ実施しました。

最初に、阿蘇教育事務所 田中指導主事より「青少年が安全に安心してインターネットを利用するために保護者ができること」について、リモートで講話がありました。

なお、その際に使用された資料は、本校ホームページに掲載予定です。

その後は、学校からの学校の概要全般、生徒指

学校説明会後、寮の説明と入寮手続きが、清流寮で行われました。

いよいよ1ヶ月後は、入学式となります。

新入生や保護者の皆さまの不安を少しでも軽減し、新入生がスムーズな中学校生活を送れるよう

に学校と家庭とで連携していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 (教頭 髙田)

第75回卒業証書授与式

3月7日(土)第75回 卒業証書授与式が開催されました。

本年度は、コロナ対応による公立高校入試日程の前倒しで

例年より1週間、卒業式が早まりました。

コロナ禍で、様々な制限はありましたが

静粛な中にも思いのこもった

1、2年生は、3年生の卒業をさみしさをにじませながらも

心から祝っていました。

3年生も保護者に対して、感謝の気持ちを示すように落ち着いた

態度で参加していました。素晴らしい卒業式でした。

義務教育を終え、保護者の皆さまは万感の思いだと思います。

お子様のご卒業おめでとうございます。

手渡されました。清々しい卒業式でした。

御来賓として、祝詞をいだきました髙橋町長様、中村PTA会長様、ご臨席賜りました

平野後援会長様、岩切教育長をはじめとする教育委員会の皆さまがた

ありがとうござました。 (教頭 髙田)

退寮式

本日(3/3(木))、夕方、本校清流寮退寮式が行われました。

この日のために、3年生も、1・2年生も、櫔原先生も、寮母さん達もたくさんの準備をされていました。緊張が伝わってきました。

3年生は8名。一人一人、声を震わせながら、寮生活を語る姿が印象的でした。寮生にとって

この清流寮の存在が、いかに大切な心の拠り所となっているか、自立につながっているか、改めて

感じた時間でした。そして、それが伝統として脈々と受け継がれています。

舎監の櫔原先生からは、3年生一人一人にメッセージがありました。

毎日の生活をともに過ごされているので、子どもたちへの思いはひとしおでした。

また、先生自身にとっても、この寮での子どもたちとの関わりは、かけがえのないものであることを話されました。

1、2年生からもお礼の言葉や色紙等が手渡されました。3年生の存在がとても大きいのが分かりました。

寮母さんや調理員さんからも、温かい言葉やメッセージをいだきました。

1年生の頃からの成長をみられているので、感慨深いものがあったと思います。

毎日の食事や様々な支援を心より感謝いたします。

1時間程で退寮式は、終了しました。

3年生が宿泊するのは、本日が最後となります。今日は、3年生と思い出を作ってください。

3年生のみなさん、ご退寮、心よりおめでとうございます。

(教頭 高田)

卒業式練習

初めての練習ということで、慣れないところもあったと思いますが、落ち着いて取り組んでいました。

中学校の卒業式は、無事に義務教育を終える自分や仲間への感謝、これまで育ててくれたおうちの人への感謝、学生ではありますが、いよいよ社会人に近づくとともに自立して生きていく決意を示す場だと感じています。

コロナ禍で、様々な制限はありますが、卒業生、そして保護者の皆さまの思い出に残るような卒業式にしていきます。 (教頭 高田)

卒業を祝う会

昨日(2/28(月))の5・6校時に、生徒会主催で「卒業を祝う会」が行われました。

新生徒会執行部が、企画・運営しました。

最初に各学級に向けて、リモートで会の流れ等の説明が行われました。

その後、縦割り班に分かれて、生徒会が出題したクイズを解いていきました。

なかなか難しいクイズでしたが、学校内の至る所にヒントが隠されていました。

縦割り班で、あーでもない、こーでもない、と話し合いながら答えを探していました。

生徒会執行部は、この日のために何日も前から、準備をしていました。

生徒昇降口の付近で、ヒントや答えを探している班がありました。

生徒会執行部では、クイズを特のにかかる時間を30分程度と想定していたとのことでした。

確かに難問でした。

校内の掲示物等を日頃からみていないと分からない問題もありましたが…。

一人では難しくても、三人寄れば…。

早い班は、5分程度で終わろうとしていました。

なかなか答えまでたどり着けない班もありました。

しかし、終始和やかな雰囲気で活動していました。

笑顔がたくさんみられました。

縦割り班で、学年を超えて悩みながら同じ時間を共有し

卒業式前のとても大切な時間になりました。

3年生の教室は、立ち見もあり大盛り上がりでした。

子どもたちの3年間の成長が印象的な動画でした。

この動画は、卒業式で流れる予定です。

最後にリモートで、3年生一人一人から、1、2年生に向けて

メッセージが送られました。

3年生一人一人が、1、2年生に思いを伝えていました。感動しました。間近に迫った卒業式に向けて、気持ちが高まる時間でした。

最後に、生徒会執行でのみなさん、このような素晴らしい企画をありがとうございました。

3月5日の卒業式、しっかり3年生を送り出しましょう。(教頭 髙田)

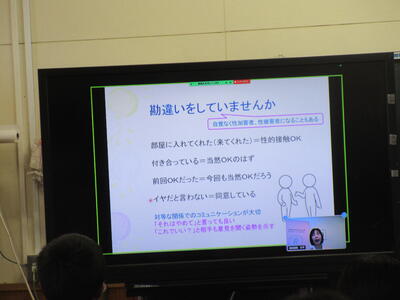

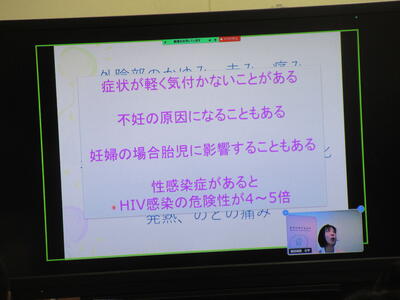

性(生)教育講演会(3年生)

本日(2/25(金))6校時、3年生対象で「性教育講演会」が行われました。

性教育は、生教育ともいわれ、命や自らの生き方に関係するとても大切な学習です。

人間の根幹に関わる学習でもあります。

講師は、福田病院の助産師、片平 起句 様でした。

コロナ禍での実施となり、オンラインで行われました。

講話は

1「性とは?」

2「生命尊重について」

3「10代での妊娠について」

4「性感染症について」

の内容でした。

1では、生教育の意味や性の多様性についての内容でした。

セクシャルマイノリティは、日本では1割ほどの割合で存在し、日常の何気ない言動で

傷つけたり、傷ついている人がいるのではないかというものです。

また、性的同意の意味について確認されました。「勘違いをしていませんか。」という

スライドで、具体的な場面を説明しながら、お互いの意識のずれがある可能性や自分の意志を

しっかり伝えることの大切さを確認されました。相手を尊重することの意味を丁寧に伝えられまし

た。

2では、妊娠中の胎児の画像を示しながら、かけがえのない命であることを

話されました。

また、生まれたくても生まれることができない命があること、生まれてもすぐに亡くなってしまう命があること等、現実に片平先生が出会われてきた話を赤ちゃんの親の思いも含めて話されました。

亡くなった赤ちゃんに「私たちをお母さんさん、お父さんにしてくれておりがとう。」と言葉をかけられた赤ちゃんの母親、父親の話をされました。

3では、10代での妊娠について、さまざまな視点を交えながらのお話でした。

妊娠すると「産む」か「産まない」かの選択となる。

自分の立場や状況(学生か、仕事をしているか、自分の夢、誰が育てるのか、経済的にはどうか)など、様々な角度から話をされました。

4では、性感染症の原因や現在の現状とその影響、そして対処法等、一つ一つ丁寧に声明していただきました。

そして、最後にスライドで「あなたたちが、ここにいることが素晴らしい。」という思いを伝えられました。

片平先生には、ご多用中にもかかわらず、たくさんの資料を交えながら、命の意味とともに、人間の生き方や一人一人の存在の大切さ等を生徒たち、そして職員にも伝えていただき心より感謝いたします。 (教頭 髙田)

卒業生に学ぶ会(1・2年生)

本日(2/24(木))と明日(2/25(金))の公立高校後期選抜入試に合わせて

6校時に「卒業生に学ぶ会」が、1・2年生を対象に実施されました。

この会は、昨年度本校を卒業した高校1年の卒業生が、在校生に対して、現在の高校生活や勉強の

意味、将来への展望など自らが体験したことをもとに話をしたり、さまざまな質問答えたりするも

のです。

本日は、小国高校、東稜高校、熊本高校、熊本農業の卒業生が

プレゼンテーション等を用いながら

丁寧に説明してくれました。

双方向の内容で、一方的な話ではなく、在校生の質問に

卒業生が

また、在校生は、卒業生が作成した資料をタブレットPCで共有しながら

熱心に話を聞く姿がありました。

きっと今回の会が、自分の将来を見据えて、身近な学習や生活に生かすきっかけに

なるはずです。 卒業生のみなさん。忙しい中に丁寧な資料を作成し、お話をしていだきました。心より感謝いたします。また、明日もありますので

どうぞよろしくお願いいします。 (教頭 髙田)

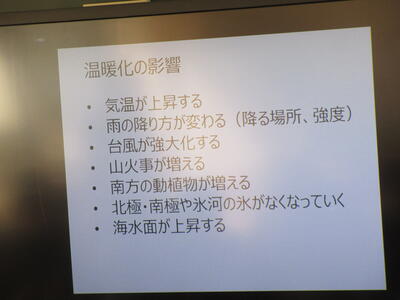

地球温暖化について学ぶ

本日(2/16(水))3校時に、1、2年生を対象に、地球温暖化についての学習を行いました。

南小国町の町づくりにも携わられている枝廣 淳子 様から、リモートで

地球温暖化の影響、原因、現状、国際社会の取組、そして、「どうしたら、止められるのか。」

「自分たちには、何ができるのか。」についてのヒントになるような

お話をうかがいました。

るといわれています。

地球温暖化の原因の一つが、温室効果ガスといわれるもので、そのなかで最も多くを占めている

のが二酸化炭素(CO2)、その次がメタンガスとされています。

その二酸化炭素は、私たちが暮らしのなかで欠かすことのできないエネルギーとして使う電力、

ガス、灯油、ガソリンを使用したり、つくったりするなかで生まれるものです。

ですので、これらを減らすか、別のエネルギーに替える必要があります。

例えば、省エネ、節電、そして二酸化炭素を出さない太陽光、風力、小水力、地熱、バイオマス

などの自然エネルギーの利用等です。

ウルグアイやコロンビア、ノルウェー、アイスランドなどでは、自らの国で使用するエネルギー

の100%以上を自然エネルギーで補っているとのことでした。日本は、約2割です。

2015年のパリ協定では、温暖化を食い止めるために、全世界で取り組む目標が定められてい

ます。

私たちには、何ができるのか…。まずは、できるところからはじめて、継続していくことが必要です。

私自身が心がけていることは…。職員室に1人でいるときは、できる限りストーブを消す、家での買い

物はまとめて週1回にする、ことです。

今回の授業がお子様と地球温暖化についてお話をする機会となれば幸いです。 (教頭 髙田)

学年末テスト始まる(1、2年生)

1、2年生は本日から、学年末テストが始まりました。

2校時は、体育のテストでした。

真剣な表情で取り組んでいます。

体育の授業で学習した内容はもちろんですが

解答欄を見ると、しっかりと記入している生徒たち。

日頃の体育の授業への意欲を感じました。

折しも、北京オリンピックが開催されており、スポーツへの

関心が高まっているところだと思います。

運動することや自分の体のことを知ることは、より豊かな人生を生きることにつながっていると

思います。

学年末テストは、金曜後まで続きます。

健康管理に気をつけながら、テストに臨みましょう。 (教頭 髙田)

一足早く…

昨日(2/7(月)から、卒業を控えた3年生は、1、2年生より一足早く学年末テストが始まりました。

写真は、2校時の数学のテストの様子です。

中学校生活最後のテストです。

一人ひとり真剣な表情で受けています。

また、テストに向けて放課後、数人で勉強している姿がありました。

水曜日までテストは続きます。体調管理に気を付けながら、最後まで取り組んでほしいと思いま

す。 (教頭 高田)

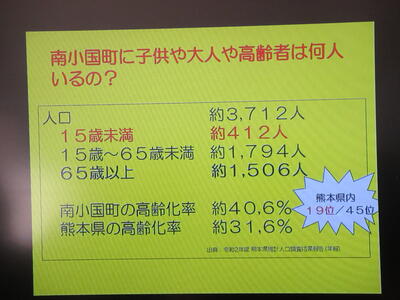

認知症についての学習会(1年生)

本日(2/4(金))、3・4校時に「認知症についての学習会」が行われました。

役場福祉が主催され、1年生が対象です。

まん延防止等重点措置期間中ということでリモートで行われました。

学習会では、認知症についての理解を深めるため、資料を用いながら、認知症の原因や

現状、予防、対応等について丁寧に話をしていただきました。

本町の高齢化率は、40%を超えていることや、誰にでも関係あること、さまざまな

サービスがあること、家族や地域の向き合い方等、動画等も使用され、わかりやすく

学習が進んでいきました。

学習をうけながら、私自身もいろいろなことが頭に浮かんできました。

親のこと、私自身のこと、家族のこと…

メモをとりながら、熱心に学習しています。

学習の最後には、確認テストが行われました。

認知症を自分のここととして考えている姿がありました。

福祉課のみなさんをみなさんをはじめ関係者の皆さま、貴重な学習の機会をいただき、心より感謝申し上げます。

(教頭 高田)

ダンス発表会

本日(2/3(木))午後、1・2年生のダンス発表会が行われました。

1、2年生が縦割り班で行いました。

体育科で、スポットライトや音楽の準備等行いながら

素晴らしい発表会でした。

踊りはもちろん、音楽やフォメーショントなど発想が豊かで、

さらに、満面の笑顔で踊る子どもたちもいて

見ている私が、晴れやかな気持ちになりました。

体育科の内田先生、櫔原先生をはじめ、生徒のみなさんも

素晴らしい時間をありがとうございました。

(教頭 高田)

接続テスト中(認知症学習会)

明日(2/4(金))の3、4校時に1年生を対象に行われる「認知症についての理解を深める学習会」がリモートで行われることになり、接続テストが行われました。

学年主任の古賀先生と事務職員の日田先生が、明日の授業に向けて、音声や画像の確認等を行っていきました。

何事も準備が大切であることを感じた時間でした。

教育委員会の楠田先生をはじめ、関係者の皆さま、ありがとうございました。

明日の学習会、どうぞよろしくお願いいします。 (教頭 高田)

本物そっくり…

美術で製作していた「くだもの」が、生徒昇降口に展示されています。

いろとりどりの本物そっくりのくだものが並んでいます。

一つ一つ丁寧に作り込まれています。皮の色や質感、果実の一粒一粒

生徒のこだわりが感じられます。

物作りは、時間は掛かりますが、自分と向き合う時間だと思います。

素晴らしい作品をありがとうございます。

(教頭 高田)

おわりました

本日(1/24(月))は、公立高校前期・中高一貫入試日でした。

試験終了後「無事に終わりました。」と報告に来ている生徒たち。

ほっと一息、ついている表情です。緊張感から少しだけ解放されているようです。

お疲れ様でした。

受験は、団体戦、とよく言われます。みんなで、最後の一人の進路が決定するまで、みんなで支える、ということです。

卒業まで、ゆっくりする時間もないと思いますが、明日からまた、充実した日々を一緒に送れたらと思います。 (教頭 高田)

立志式

本日(1/13(木))きよらホールで、2年生の立志式が行われました。

南小国町の立志式は、教育委員会主催で行われており、学校とは違った緊張感が漂っています。

2年生は、立志式に向けて作文を綴っています。

冬休み中、何人かの生徒は井島先生とやり取りしながら、作文を綴っていました。

自分の現状や課題、目標などを見つめながら、充実した時間になっています。

緊張の面持ちですが、2年生は学校の中心となるべく

自らの成長に向かって取組を進めています。

頼もしい限りです。

帰校してからは、校長室で校長先生からのお言葉をいただきました。

寒い中でしたが思い出に残る時間となりました。

子どもの成長は本当にはやいもので、日々頼もしく感じます。

来年度の南中を担う2年生。たのしみです。

(教頭 髙田)

4thステージ開始!!

あけまして、おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいします。

さて

極寒の中でしたが、1校時から体育館で行いました。

校長先生からは、年末の集会でのお話を受けて「人に対して恨み、辛みを言うよりも夢や希望を語ろう。」そして「夢を実現するためには、具体的な目標を立て実行していくことが重要です。」と大谷選手の取組を例に、再度、話をしていただきました。

大切な話を聞き逃さないように、真剣に集会に臨んでいる姿が印象的でした。

話す人の方向を見て、しっかりと聞いています。

話す方もとても話しやすいと思います。

全校集会に引き続き、生徒会専門委員長の引継式が行われました。

旧委員長である3年生が、1年間の反省と後輩達へのアドバイスを

していきました。

新委員長である2年生も、「自分を代えたい。」や「人の役に立ちたい」等の

抱負を述べていきました。

とても充実した時間でした。聞いている職員、生徒たちも大いに刺激になった時間でした。

(教頭 髙田)

『8時15分 ヒロシマ 父から娘へ』

昨日(12/22(水))、2校時に1、2年生は『8時15分 ヒロシマ 父から娘へ』の映画を視聴しました。

2年生は、自分たちがこれまで学習してきたことを振り返りながら、画面を食い入るように見ていました。

1年生は、2年生が南中文化の日で演じた劇を思い出しながら、真剣に視聴していました。

1年の学年主任は「来年の修学旅行につながる内容でした。事前学習になりました。」と話していました。

2年生が修学旅行で訪れた場所や実際にお会いした美甘様が登場され、そしてリアルな映像や描写で、とても心にのこるものでした。

美甘 様、二宮様、甲斐様をはじめ関係者の皆さま、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

続・子ども会議

本日(12/21(火))、4校時に髙橋町長、岩切教育長、倉岡学校指導支援員が来校され、

3年生教室で先週行われた子ども会議の補足説明等をしていただきました。

「誰もが挑戦できることを大切にしていきたい。挑戦する人は、熱量がすごい。そしてそれが、好循環を生み出していく。」と話されました。

南小国町独自の視点や政策について、具体的に示していかれました。

2050年の南小国町をこんな町にしていきたいということを示した南小国町共有ビジョンです。

「街灯がなく、暗い場所が多いので街灯を設置してほしい。」という質問にも丁寧に答えていただきました。

「放課後、自由に学べるような場所があったら…」

「休みの日の労働や管理責任」という視点も交えながら、岩切教育長が答えてくださいました。

そして、生徒たちの思いを受けて考えていきたいと言っていただきました。

進行役を倉岡先生がつとめていただき、ユーモアを交えながらきよら塾などについても話していただきました。

その後、3年生教室で給食を食べられて、解散となりました。

髙橋町長様、岩切教育長様、倉岡学校指導支援員様、お忙しい中に貴重な時間をありがとうございました。 (教頭 髙田)

清流寮避難訓練

昨日(12/16(木))の夜、午後7時45分から清流寮の地震・避難訓練が行われました。

櫔原先生や寮母さん、そして寮生みんなで対応した訓練でした。

櫔原先生が、地震発生から放送を行い、その後に出火し避難するという想定です。

消化器を持って消火しています。

寮生達は、食堂に集合しました。

避難の際は、怪我等で動けなくなった役回りのこともいて、とても難しい訓練だったと思います。

しかし、さまざま状況を想定しての訓練で有意義でした。

全体的にとても落ち着いて、冷静に対応していたこと

そして、災害が起きた際には

自助…まずは自分の命を守る

共助…大切な身近な人の命を協力し合いながら守る

公助…地域の人々や消防署等の公的機関を活用して命を守る

ことを教えていただきました。

夜避難訓練でしたが、消防署の皆さまには、的確なご指導をありがとうございました。

また、計画・運営していただいた櫔原先生、寮母さん、ありがとうございました。

(教頭 髙田)

子ども会議が行われました。

昨日(12/16(木))3・4校時に役場で子ども会議が行われ、3年生が参加しました。

社会の時間を使って、町議会への質問を考え、会議で発表していきました。

そんななかで、堂々と質問したり、質問に答えたりしている姿がありました。

また、それに対して町長様をはじめとして、議員様や各課の課長様が丁寧に

返していただき、貴重な体験になったとともに、自らの故郷についての思いを

新たにしたことだと思います。

このような貴重な機会をつくっていただき心より感謝申し上げます。

(教頭 髙田)

お礼

本日(12/15(水))、昼休みに清流寮の3年生が、事務の日田先生のところに来ました。

どうやら清流寮の生徒たちのために「書物」を集めて

寮に設置していただいたとのこと。

感謝の気持ちがよく伝わりました。

昨日は、みんながこぞって本を読んでいたとのこと。

日田先生、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

修学旅行3日目(最終日)

修学旅行も最終日となりました。

湯気が食欲をそそります。

最終日を乗り切るために、しっかりと食べています。

マスクで表情はわかりにくいですが、元気いっぱいです。

若さって素晴らしい。

カルスト地形の神秘を堪能しています。

自然の力ってすごいですね。

しのもせき水族館「海響館」での1枚。

もうすぐ、楽しかった旅も帰路につきます。

安全に帰ってきてください。

(教頭 高田)

修学旅行2日目

修学旅行も2日目です。

厳島神社の様子です。

海の中にたたずむ神社や鳥居が歴史を感じさせます。

みんなリラックスしています。

この後、バスで錦帯橋へ向かい、食事を済ませ、松下村塾等を見学します。

2日目も活動がたくさんあり、学ぶ場面がたくさんあります。

明治維新の激動の時代を動かした人々が育った歴史的な背景を感じられるのではないでしょうか。

いよいよ明日最終日です。秋芳洞や下関水族館を見学し、午後5時半に役場に到着予定です。

保護者の皆様には、お迎え等よろしくお願いいたします。 (教頭 高田)

1年生防災食体験

昨日(12/12(日))1年生は、防災食体験学習を行いました。

8名の推進委員の方が参加をしていていただき、休日にもかかわらず

生徒たちもたくさん参加しました。

写真は、蒸しパンを作るための小麦粉、牛乳、ココアパウダー等を袋に入れて

混ぜようとしているところです。

委員の皆様の丁寧なご指導をいただきました。

最初は、手探りだった生徒たちも、徐々に慣れていきました。

炊飯したご飯は、レトルトカレーと一緒に食しました。

災害は、ないほうがいいですが、いざという時の備えはやはり必要です。

今回の学習について、ご家庭でも話題にしていただければと思います。

食生活改善推進員の皆様には、休日にも関わらずご指導いただき、ありがとうございました。

材料の準備から段取り、そして当日の指導、片付けまで無事に終えることができました。

これからも防災意識を高めていきたいと思います。

(教頭 高田)