|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

地域の方と楽しみました.

11月15日(金)の午後に、本校生徒会主催の「地域遊び交流会」を開催しました。日頃お世話になっている地域の方々と交流することを通して、お互いのことを知り合う機会を作りたいという思いから企画し実現に至りました。

開会式を終えると、それぞれの班に分かれて、ボッチャ、モルック、ジェスチャーゲーム・なぞなぞ、すごろくトークを楽しみました。笑顔あふれる会となりました。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

南中文化の日

11月10日(日)に南中文化の日(学習成果発表会)を開催しました。本年度のテーマは「笑顔満載」。南中生一人一人が個性を出し、全員が笑顔になれる日にすることで、観に来てくださる人にも笑顔になってほしい、という思いで作り上げてきました。

開会行事では、生徒会の活動について報告しました。それぞれの取り組みについて成果と課題を明らかにすることで、これからの生徒会の方向性を示してくれました。そして、文化委員会から見どころの紹介がありました。それぞれの展示作品を明るく紹介しました。

夏休みに熊本県グローバルジュニアドリームの交流大使として台湾を訪問した3年生の生徒は、現地での文化交流の様子や学んだことを発表しました。「言葉の壁は越えられる」ことを伝えてくれました。

続いて人権作文発表では、各学年の代表生徒が、命の大切さや家族の大切さについて発表しました。自分や身の回りを振り返り、感じていることや考えていること、行動していることなどを発表しました。

その後の学年のステージでは、各学年がいろいろなテーマで劇を演じました。1年生が反対されてもくじけず夢に向かって頑張ること、2年生が平和学習で学んだ白旗の少女の話をもとにした平和の大切さ、3年生が悩みを抱えながらも人と関わり夢に向かって努力することをテーマに作り上げました。どの学年も伝えたいことがきちんと伝わるように工夫を凝らしていました。

最後に吹奏楽部の演奏。大いに盛り上げてくれました。演奏を終えるとすぐにアンコールの拍手が響きました。素晴らしい演奏で会場が笑顔満載になりました。また、部長の引継ぎもおこなわれました。演奏の途中でタクト(指揮棒)を旧部長から新部長へ渡す演出はとても感動的でした。

ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様のおかげで、素晴らしい1日にすることができました。ありがとうございました。

阿蘇郡市音楽会

11月1日(金)に阿蘇中学校体育館で、阿蘇郡市音楽会が開催されました。吹奏楽部が午前の部から参加し、その他の生徒は午後の部に参加しました。南中生の心を合わせて発表しました。

校内写生大会

10月25日(金)に校内写生大会を開催しました。天気の心配もありましたが、10時頃には太陽も顔を出してくれました。

生徒たちは、南小国町内で好きな風景を選び、それぞれの場所で写生をしました。南小国を愛する気持ちが詰まった作品になりました。

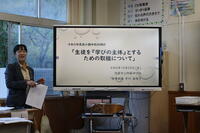

「私たちの暮らしとゴミ」について(講演会)

10月24日(木)の第3校時に、環境ジャーナリストで南小国町政策顧問の枝廣淳子さんをお招きして、「私たちの暮らしとゴミ」についての講演会を開きました。今回で7回目の講演となります。

循環型社会をつくっていく必要性やごみを減らす取り組みなどについて、考えながら聞くことができました。これから生活していく中で、無駄を減らせるよう意識していけるといいなと思います。

自分たちの身近なところから環境について考える貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

心を落ち着けて、集中 (書写)

10月22日(火)に本校保護者で習字教室の先生をされている河津さんに来ていただき、各学年で書写の学習をおこないました。

1・2時間目は3年生。題材は、行書で「栄光のかけ橋」です。河津さんの流れるような美しい行書の筆遣いに「おーっ!」と感嘆の声。河津さんからも「さずが3年生、とても上手に書けています。この2時間でもとっても上達しましたね。」とお褒めの言葉をいただきました。

3・4時間目は1年生。今日は「行書」の最初の時間だったので、基本の筆遣いを教えていただきました。楷書と行書の違いを水書板に書きながら丁寧に説明される河津先生。「見てください!」と積極的に教えてもらいながら、行書「大空」がどんどん上達していきました。

5・6時間目は2年生。題材はこちらも行書で「豊かな自然」です。文字のバランスや崩し方が難しいのですが、それぞれのポイントを分かりやすく河津さんから教えていただいたことで、2年生も2時間でとても上達しました。「南中文化の日に展示されるので、作品としてさらにいいものにしあげてくださいね。」とエールを最後にいただきました。

どの学年も丁寧に指導していただき、生徒たちひとりひとりが、自分の作品に満足していました。河津さんありがとうございました。

全力を尽くしました! 駅伝競走大会

10月18日(金)阿蘇市農村公園あぴかにおいて、阿蘇郡市中学校総合体育大会 駅伝競走大会が開催されました。

本校からは、19名の生徒が会場へ向かいました。

開会式の後、女子の部(5区間 12km)がスタート。一人一人が全力を尽くし、襷をつなぎました。

53分36秒 6位でゴールしました。

その後、男子の部(6区間 18km)がスタート。日差しが強く、気温も上がっていましたが、最後まで襷をつなぎました。

1時間6分12秒 9位でゴールしました。

走り切った生徒たちはみんな清々しい表情をしていました。3か月間しっかり頑張ってきたからこその達成感だと思います。よく頑張った!お疲れ様!

きよら祭りで吹奏楽部が発表しました

10月16日(水)に「きよら祭り」があり、本校からは吹奏楽部がステージ発表をおこないました。素晴らしい演奏だけでなく、かわいいダンスなどのパフォーマンスもあり、会場を盛り上げてくれました。

後期始業式

10月16日(水)に後期始業式がおこなわれました。後期に頑張りたいことについて、各学年1名と

生徒会長から発表をしてくれました。

1年生の城さんは、一緒に頑張っている友だちや先輩がいたから駅伝の練習を頑張ることをできた。

本番では力を出し切りたいということや、後期はなんにでも積極的に頑張りたいと発表しました。

2年生の松本さんは、部活で副部長になり人に指示を出す立場になったことで、できるようになったことも

ある一方で課題も見えてきた。これからは副部長としての役割を果たし、部活を盛り上げていきたいと発表しました。

3年生の佐藤さんは、前期の反省から受験生としてあるべき姿について考え、空いた時間を問題を解く時間に充てるなど

無駄にしないよう過ごしていくことや、中学生最後の野球大会に向けて後輩に教えながら練習を頑張りたいと発表しました。

生徒会長の菊池さんは、生徒会執行部として行事等の運営をするために感じた責任の重さや大変さがある一方で、

やりがいや達成感を感じていること、また、任期もあと少しなので、学校をよりよくするために、生徒会執行部で話し合いながら

計画的に取り組みを進めていきたいと発表しました。

前期終業式・郡市駅伝競走大会壮行会

10月11日(金) 前期終業式が行われました。まず、各学年1名、そして生徒会執行部代表者の計4名が前期に頑張ったこと、そして後期に向けての抱負を述べてくれました。その後、校長から「前期をしっかりと振り返って、後期の頑張りにつなげてほしい」との話がありました。

式前には、表彰もあり、郡市科学展(発明工夫物入選 2名)、ソフトテニス部(郡市新人戦団体優勝、個人優勝、第3位)、野球部(郡市秋季中学選手権大会 準優勝)、卓球部(郡市火の山卓球大会 個人3位)、陸上(県ジュニア選手権 砲丸投げ 優勝)と素晴らしい成績を収めました。

終業式後、10月18日(金)に阿蘇市農村公園あぴかで行われる郡市駅伝競走大会の選手壮行会が行われました。式では、選手代表者の意気込みとともに、生徒代表から生徒、先生で応援メッセージを記した応援幕を手渡しました。

選手の皆さんは7月から練習に取り組み、各自がこれまでの自己ベストを大きく更新しています。みんなの思いが込められた「襷(たすき)」をつなぎ、精一杯の走りを期待しています。

晴ればれりんどうボランティアの日

10月6日(日) 晴天に恵まれ、町ボランティア連絡協議会主催の「晴ればれりんどうボランティアの日 一斉活動日」が行われました。

この日は各地区で美化作業もあっていたようですが、早朝から町役場に100人を超える人が集まり、中学生も18名が参加して、町内の美化作業を行いました。

午前中2時間の活動で、この日は気温も高く汗ばむ陽気でしたが、日本一美しい村「きよらの郷づくり」に貢献しました。

清流寮横の通学路も地域の方々から除草していただき、見違えるようにきれいになり、歩きやすくなりました。

終わった後には、だご汁の炊き出しもあって、おなかいっぱい食べました。

先生交代給食

10月1日(火) 給食委員会(中村委員長)主催で、先生交代給食が行われました。その名の通り、いつもは学年部の先生が教室にいますが、今回は学年部以外の先生が教室で一緒に会話を楽しみながら給食を食べようという企画です。

いつもと違う雰囲気の中で食べる給食に少し緊張感もあったようでしたが、何か新鮮でとても楽しい時間になりました。

ドローン映像制作授業

9月30日(月) 本校1年生を対象に、一般社団法人EDAC(救急医療災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会)の方を講師としてお招きし、ドローン映像制作授業が行われました。

本町の児童生徒は、小学校1年生からドローンに関する知識や操縦する技能を学んでいます。中学1年生は小学校で培ったドローン操作技術を活用し、映像の企画構成、撮影、編集などを行いました。

4時間の活動でしたが、班ごとに南中生の1日の学校の様子を、効果的に伝えるプレゼンテーション能力、新たな価値を生み出す創造性(=クリエイティビティ)を最大限に発揮して活動しました。

きよらの郷 秋の合同コンサート2024

9月28日(土)きよらホールにて、「きよらの郷 秋の合同コンサート」が昨年度に引き続き開催され、本校吹奏楽部と九段下学芸団(東京)が共演しました。

秋の心地よい季節の中で、ホールは超満員で熱気に満ちたひとときでした。

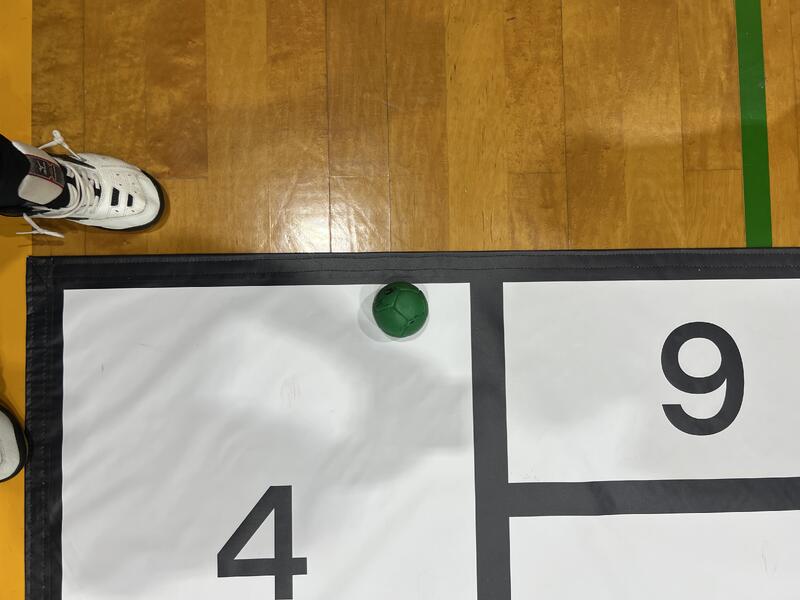

MOST(南小国町スポーツトーナメント)開催中

MOST(南小国町スポーツトーナメント)は、毎月1回、年度を通して10回の開催で、

モルック、フラバールバレー、ニチレクやつしろ、アジャタ、ディスクゲッターの5競技から、

開催日当日になって競技種目が公表され、団体で競い合います。各競技の順位でポイントが与えられ、年間の総合ポイントで順位が確定します。

今回は計10チームが参加をしており、南中からも、職員と寮生の混合チームで参加をしています。

昨日(9月25日)、第5回(第4回大会は台風接近のため中止)MOSTが開催されました。昨日の競技は、「ニチレクやつしろ」で、ボールを転がして的となる点数版に止まった数字が得点になるという競技です。

簡単そうにみえて、力の加減が難しく、コツをつかむまで大変でした。ライン上に少しでもボールがわずかでもかかるとポイントにならず、まさに「三苫の1mm」に匹敵する場面がたくさんあって、大盛りあがりでした。結果は、今回も寮生の活躍もあり、5位に入賞し5ポイントを獲得することができました。

来月もさらにポイント獲得めざし、頑張ります!!

全校美化作業

中秋の名月も過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いています。今年は強い夏の日差しを浴びた雑草がぐんぐん伸びています。時間をみつけては、本校職員や地域の方のご協力もあり、草を払ってきましたが、9月19日(木)の6時間目に、全校で美化作業を行いました。乾燥状態の運動場の草抜きはかなり手強かったようですが、みんなできれいにしようと頑張りました。

おかげで、草が生い茂っていた学級花壇もケイトウの姿がはっきりと見えるようになりました。

全校水泳記録会!

9月13日(金)の午後に水泳記録会をおこないました。朝から天気にも恵まれ、プール日和のなか開催できました。生徒たちは、これまで授業で頑張ってきた成果を出そうと頑張りました。また友だちが泳いでいる時には、みんなで盛り上げていて、とても良い雰囲気の中での記録会となりました。

そして、学年対抗のリレー

みんな必死で泳ぎ、応援し、盛り上がりました。また、先生たちも1チーム作り、生徒たちと一緒に泳ぎました。先生たちの、あまりみない水着姿や泳ぐ姿でも盛り上がっていました。

応援に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。これからも、ご支援やご協力をお願いいたします。

最後に閉会式での体育委員長のあいさつ文を載せます。

「本日の水泳記録会、お疲れ様でした。優勝した3年生、MVS(most valuable swimmer)を獲得した3人は、おめでとうございます。今年の夏はパリオリンピックで輝く選手にたくさんの勇気をもらいました。それだけでなく、中体連優勝した野球部、ソフトテニス部、バスケ部、バレー部、南九州大会に出場した吹奏楽部など、同じ南中生がそれぞれの部活動で残した輝かしい結果にたくさんの感動をもらいました。そして、本日の水泳記録会。南中生全員が自分の力を精一杯発揮し、互いに応援し合う、その姿はこれからの南中の素晴らしい伝統として残していきたいと強く思いました。こんな素晴らしい場面に立ち会うことができ、うれしく思います。今年の水泳記録会はこれで終了になりますが、この伝統を今後の学校生活に生かし、南中のさらなる進化にむけ全校生徒で取り組んでいきましょう。

そして、保護者の皆様、本日は暑い中たくさんの応援ありがとうございます。これからも、南中生一同頑張っていきますので変わらない温かい応援よろしくお願いします。」

民泊農業体験3日目 ランチバイキング!

9月6日(金)民泊農業体験の最終日、体育館でランチバイキングを開催しました。朝から(体験先によっては昨日から)準備して、テーブルに並べました。

バイキングを始める前に、3日間の体験で学んだことや考えたこと、インタビューしたことなどについてプレゼン発表しました。どのグループも、わかりやすいように箇条書きにしたり写真や動画を入れたり工夫しながら発表しました。

発表を終えると、教育委員の方や小学校の校長先生、3年生に自分たちが考えて作ってきた料理を振る舞いました。どの料理も大人気で、皆さんおぼんに乗りきらないほど、料理を持っていかれていました。また、どの方も食べながら笑顔になっていました。

食事を終えると、片づけをしてランチルームで閉会式をおこないました。農家の方から、労いの言葉とともに修了認定証をいただきました。生徒からは農家の方々への感謝の気持ちや、学んだことをどのように生かしたいかを伝えました。この3日間、生徒たちにとってとても学びの多い体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。

民泊農業体験1・2日目

1年生は、9月4日(水)から6日(金)の3日間、民泊農業体験をしました。本年度は8件の農家さんのお宅に泊めていただきながら、農業体験をしたり、収穫された農産物を使った料理を考えて作ったりしました。

1日目は、農家のみなさんにお迎えに来ていただき、それぞれの体験先へ行きました。生徒たちは、草取りを手伝ったり、こんにゃくを一緒に作ったり、栗の皮をむいたり、それぞれの体験先で、様々な体験をしていました。日頃できない経験ばかりで、生徒たちはたくさん汗をかきながらも、生き生きとした表情で体験していました。

2日目は、3日目のランチバイキングに向けて、食べてもらう料理の試作を中心に1日を過ごしました。ランチバイキングでは、3年生や教育委員会の方にも料理を振る舞うことになっています。できるだけおいしく、食べて楽しくなるものを作りたいという気持ちで試作に取り組みました。3日目のランチバイキングがとても楽しみです。

中高連携交流授業

南小国中学校と小国中学校では、小国高校と中高一貫連携を行っています。交流授業として週に一回、数学と英語の授業で、小国高校の先生が来校されます。交流授業の目的として、南小国中学校の生徒を知る、小国高校の先生のことを知ることです。小国高校に入学後にスムーズに高校生活が送れることも目的としています。

また、数学では複数体制で授業を行っています。この日は、小国高校の先生、本校2名の3名で授業が展開されていました。生徒同士も教え合いをしています。和気藹々の授業でした。

授業前後には本校の卒業生の高校での様子や進学や就職状況を聞いて、中高連携に努めています。

第2ステージがスタートしました!

8月26日(月)、暑い夏が過ぎ、第2ステージが無事にスタートしました。全校集会では、夏休み中におこなわれた部活動のコンクールや大会の表彰がおこなわれました。

また、第2・3ステージは民泊農業体験や修学旅行、南中文化の日、共通テストなどそれぞれの学年で、数多くの行事が予定されています。どの行事も生徒たちにとって貴重な学びの機会としていきます。保護者のみなさま、地域のみなさまにもご協力いただく機会もあるかと思いますので、ご協力をお願いします。

第1ステージ最後の全校集会&吹奏楽コンクール激励会

7月19日(金)に、夏休み前の全校集会をおこないました。

生徒指導担当と交通安全担当、保健室から夏休みの生活や交通安全について話がありました。充実した夏休みを過ごし、8月26日に元気な顔で登校する生徒たちを待っています。

また、26日(金)に県立劇場で開催される吹奏楽コンクールの激励会がおこなわれました。吹奏楽部の部長からあいさつの後、課題曲「輝ける夏の日へ」と自由曲「いつも風 巡り合う空」の演奏がありました。初披露ということもあり、部員たちは緊張した様子でしたが、集中して演奏に臨む姿や重なる音の響きの美しさに感動しました。その後、学校代表のあいさつでは、部員全員が一丸となって努力してきた姿をみんなが見ていること、南中生全員が応援していることを伝えていました。職員も含め、南中全員で応援しています!健闘を祈っています!

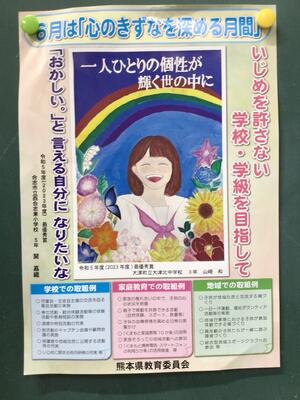

みんなが楽しい学校を目指して

7月18日(木)に1学期の校内人権集会をおこないました。いじめのない楽しい学級にするために

「どのようにすればよいか」と「一人ひとりがなにをできるか」についてそれぞれの学年で話し合った

ことをまとめ、学校全体に知らせる場となりました。

1年生は、クラスでコミュニケーションを増やすために取り組んでいることについて

発表しました。

2年生は、道徳の時間に学習したことをもとに、いじめをなくすための取組について

考えたことを発表しました。

3年生は、クラスの課題について話し合い、解決するための取組について考えたこと

を発表しました。

また、それぞれの学年の発表を聞いた後には、積極的にお返しをしていました。

郡市中体連表彰式&県中体連激励会

7月11日(木)の放課後に郡市中体連の表彰式と県中体連の激励会をおこないました。

県中体連では悔いが残らないよう体調を整え、全力で取り組んで欲しいと思います。

英語で話そう(1年英語)

7月5日(金)に1年生は、英語の授業でパフォーマンステストをしました。How many ~? や Where do you want to go?など、疑問詞を使った表現を使って、ALTのエドウィン先生とコミュニケーションをとりました。授業中にたくさん練習していましたが、それでもドキドキしながら英語で話していました。

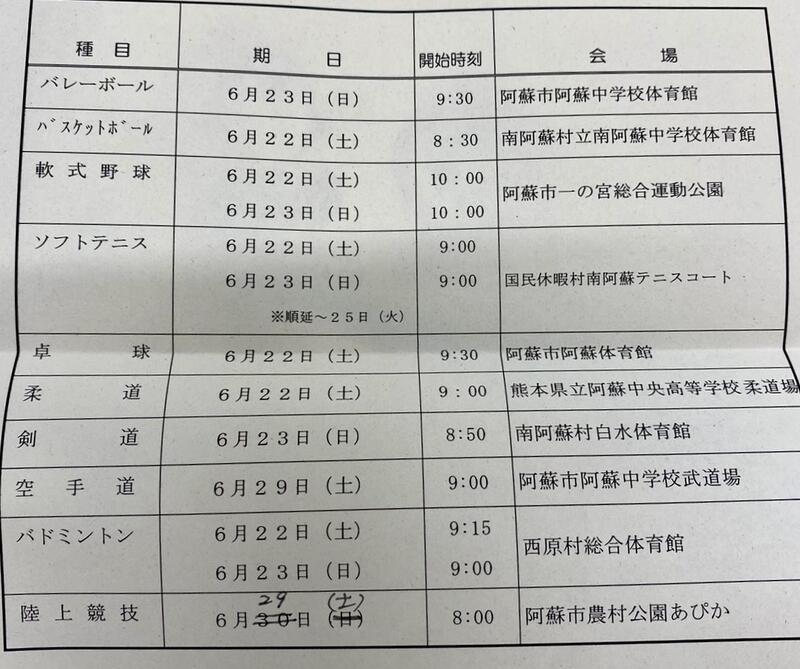

阿蘇郡市中体連 結果

6月29日(土)に阿蘇郡市中体連のすべての競技が終わりました。生徒たちは一人ひとり精一杯がんばりました!勝ち、負けの結果は出ましたが、この大会に向けて毎日ひたむきに練習に取り組んできたことや仲間と支え合ってきたことが生徒たちにとっての宝物になったと思います。生徒たちの成長を信じ、見守ってくださったり送迎や応援等で動いてくださったりした保護者の皆様にも心から感謝申し上げます。

県大会への切符をつかんだ選手のみなさん、次のステップに向けてがんばってください!

【野球部】優勝(県大会出場)

【女子バレー】優勝(県大会出場)

【男子卓球】団体3位

【女子バスケット】優勝(県大会出場)

【女子ソフトテニス】団体優勝(県大会出場)

選手の皆さん、本当にお疲れさまでした。

木育学習(1年生)

6月26日(水)の午前中に1年生は木育学習をおこないました。まず、技美術室で森林の役割や森林をどのように守っているかなどのお話を聞きました。皮むき間伐している様子を見た生徒たちは、驚いていましたが、話を聞くと納得した表情をしていました。

その後、山村広場のゲートボール場でヒノキの皮むき間伐を体験しました。生徒たちは楽しみながら活動しました。全員が皮むきを体験することができました。きれいに向けた樹皮を持ち帰る生徒もたくさんいました。

いよいよ中体連 がんばれ!南中生!

6月20日(木)の放課後の時間に、生徒会主催で選手激励会をおこないました。

各部活動の参加選手から決意表明がおこなわれました。また、選手代表から熱い想いが語られました。生徒会からは、激励の言葉とエールが贈られました。

選手たちには、これまで練習してきた成果を発揮して欲しいと思います。そのために、コンディションを整えて欲しいと思います。

健闘を祈っています。

きずなを深めるために

6月20日(木)3・4校時に「きずなを深める集会」をおこないました。

6月が「心のきずなを深める月間」ということで、まず人権担当より「いじめ」についての話がありました。 「いじめ防止対策推進法」では、相手が「嫌だな」「やめてほしいな」と感じていれば、その行為はいじめであるとされています。そこには性別も上下関係も体格の差も関係がありません。また、続いているかどうかも関係はありません。そんな「いじめ」をするのも、見て見ぬふりをするのも、止めるのも「人間」だという話がありました。生徒たちが自分事として考え、止める側になってほしいと思います。

次に生徒会執行部より、アンケートをもとにした話がありました。学校生活を送る中で、気になる言動についての項目では、人を馬鹿にしたような「いじり」や遊びのつもりで人をたたくこと、荒い言葉遣いなど、悪気が無かったとしても人をきずつけてしまっている現状があり、それはとても悲しいことだと訴えてくれました。そこで、PC班ごとに「『いじめのない学校』にするためにどうすればよいのか」というテーマで話し合い、考えを深めました。

その後、出された考えを全体で共有しました。

嫌なことを嫌と伝えられる環境、相談し合える環境づくりが必要だという意見や、少しでも「いじり」や「からかい」は、いじめにつながると考えておくことが必要だという意見が出ました。たとえ相手が笑っていたとしても、心の中も楽しんでいるかについては分からないので、自分自身の言動を振り返っていくことが大切だということも発表していました。

生徒総会

6月7日(金)5・6校時に生徒総会がおこなわれました。

生徒総会とは、本年度の南中の目標や取り組みについて、生徒会執行部や専門委員会からの提案をもとに、生徒全員で協議をおこない、本年度の活動を決定していく場です。生徒自身が自分たちの力で学校を創っていくために、自分事として考えて積極的な発言をするよう促していました。

生徒会執行部からは、本年度の生徒会スローガンや生徒心得についての提案がありました。本年度のスローガンは「進化」に決定しました。サブテーマがあった方がよいのではないかという意見もありましたが、シンプルに分かりやすくすることで生徒全員と目標を共有したいという生徒会長の想いがしっかりと伝わり決定しました。

生徒心得については、自分たちがお互 いに不快にならないようなルールをつくろうと活発に意見が交わされました。特に髪型については、基準があいまいにならないように意識しながら、自分たちが守っていきたいルールになるよう意見を出し合っていました。職員も生徒から出た意見について、検討していきたいと思います。

生徒会執行部や専門委員長は、体育大会の前からこの生徒総会に向けて準備を進めていました。応援団の練習などと並行して準備するのはとても大変だったと思います。しかし、頑張って準備してきたからこそ、生徒全員が自分事として考えることができる場になったのだと思います。これからも、生徒一人ひとりが、思いを伝えあえる南中にしていきたいです。

集団宿泊教室2・3日目(1年生)

1日目の夜はぐっすりと眠り、2日目。あいにくの天気となりましたが、生徒たちは6時半に起床し、朝のつどいや朝食を済ませ、最初の活動へ。1日目のオリエンテーリングの途中に探してきた木の枝を使って「マイスプーンづくり」をしました。木の枝を自分の使いやすい長さに切ったり、握りやすくなるように削ったり、スプーンの先を取り付けるための穴をドリルであけたり、自分のイメージに近づくよう頑張っていました。難しいところは友だちと協力しながら楽しんで世界に一つだけのスプーンを創り上げました。

昼食をとり、午後は体育館で「ASOびんピック」を開催しました。「ASOびんピック」は、ストラックアウトやボールボウリングなど体を動かすゲームと空き缶積みや豆はこびなど集中力を試されるゲームにチャレンジして合計点を競う活動です。全員が楽しめるように、各班の班長たちがそれぞれの種目の準備をしました。生徒たちはお互いを応援したり励ましたりしながら楽しく活動しました。

協力して片付けをおこなった後、「ドッジボール」をしました。一人ひとりが楽しく活動することと運動量を増やすことを目標に、意見を出し合いながら自分たちで活動をつくっていきました。日頃の体育の授業でも、指示に従って運動するだけではなく、よりよく運動するためにどうすべきかを考えながら授業に参加していることが伝わってきました。

夕べの集いでは、ペアやグループをつくっていくつかの簡単なゲームをしました。背中を合わせ、体重を預け合って立ち上がるゲームでは、はじめ、お互いに体重をかけるバランスが取れずにいましたが、声を掛け合いながら息を合わせることで成功するペアが増えていきました。また、グループでは「人間知恵の輪」やフラフープを使ったゲームをしました。どのゲームでも、一人ひとりが声を掛け合いながら協力してクリアを目指していました。

3日目も雨でしたが、子どもたちは朝からとても元気。3日間、大きなけがや病気もなく過ごすことができました。朝食をとった後、退所の準備をしました。交流の家で決められている通りに布団をたたんだり、忘れ物などがないように荷物の整理をしたり、退所点検に一回で合格するために、部屋ごとにお互いチェックしあっていました。結果は全部屋一発合格。一人ひとりの頑張りが実を結び、生徒たちも誇らしげな表情をしていました。

そして最後の活動として「プラホビー(プラ板)」に取り組みました。思い出に残るようにオリジナルのマンガを描いたり、日付やメッセージを入れたりしながらキーホルダーを作りました。

全ての活動を終え、解散式と退所式。司会や感想発表などそれぞれの役割を果たすことができました。3日間を通しての感想では、「最近できた班でまとめられるか心配だったけど、みんながしっかりついてきてくれたし、困ったことがあった時に助け合えたので嬉しかった。」というものや、1・2日目の夜におこなった自分を語る会について「一人ひとりが一生懸命に話したのは、知って欲しいという気持ちがあるからということが分かったので、集団宿泊が終わってもみんなとたくさん話したい。」と、これからの学校生活への決意も含めた感想を発表しました。この集団宿泊教室での経験や思い出をこれからの学校生活や将来に生かしてくれることを願っています。

集団宿泊教室1日目(1年生)

5月26日(日)から28日(火)の3日間、「Let's Challenge~協力し合おう~」のテーマのもと、1年生は阿蘇青少年交流の家で、集団宿泊教室をおこないました。

天気が安定せず、創作活動などに変更となった野外活動もありましたが、生徒たちはひとつひとつの活動を楽しみながら集団での行動や協力することについて学びました。

1日目、朝から天気に恵まれ、役場駐車場で出発式をおこないました。生徒代表の決意表明では、「5分前行動や班長の手助けをがんばりたい。」

「人を思いやる力を身につけたい。礼儀をちゃんとして相手も自分も気持ちよくなって帰れるようにしたい。」と自分が設定した目標を語りました。

その後、バスで青少年交流の家へ。入所式では、所員の方からのお話をしっかり聞いて、早速最初の活動「SDGs検定ラリー」を開始しました。建物内の様々な場所に貼られたSDGsに関わる問題を班ごとに協力して探し、問題を解きました。環境保全や福祉などについてお互いに意見を出し合いながら回答していました。

午後は野外で「オリエンテーリング」をしました。班ごとに森林や草原を歩き回りながらそれぞれの場所に隠されたポイントを探しました。放牧されている牛と出くわしたり迷子になりそうになったり、谷を越えたりしながら協力し合う中で班員との交流を深めていました。

夕食や入浴を済ませ、1日目と2日目の夜は「自分を語る会」をひらきました。ひとりひとり、好きなことや家族のこと、苦手なことなど思い思いに自分のことについて語りました。生徒たちは、頷いたり相槌を打ったりするなどリアクションをとりながら話をきいており、安心して話せる雰囲気でした。また、緊張しながらも自分のことを話してくれた友だちに、お返しの手紙を書く時間には、真剣な表情で自分の経験などと重ねたお返しを書いていました。

(2日目に続きます)

同心協力!令和6年度 体育大会開催!

5月18日(土)、天気に恵まれ太陽と青空の下で令和6年度 体育大会を開催しました。

本年度のスローガンは「同心協力」。全校生徒78名で心を一つに協力し合い、みんなで団結し最高の体育大会を創り上げるという決意を込めました。そのスローガンのもと、応援団リーダーが中心となりながら全校生徒が協力し、支え合いながら練習をおこなってきました。また、前日の準備にも一人一人が全力で取り組み、よりよい体育大会を創り上げようと協力していました。当日も、一人一人が心を一つに全力で走り、全力で踊り、全力で応援するなど、「同心協力」を達成できた1日となりました。

最後となりましたが、このような素晴らしい体育大会となりましたのも、保護者やご家族、そして地域の皆様のご理解と大きな支えがあったからこそだと思います。本当にありがとうございました。

平家物語【群読】

12月21日(木)、2校時、2年生国語で古典の「平家物語」の学習で「群読」が行われました。

生徒達は、「平家物語」の「扇の的」の場面を3人~5人程のグループで「群読」しました。学習のめあては「群読発表会を通して、武士の生き方について考えよ

う。」です。

「扇の的」を弓矢で射る場面と弓矢を射った後の場面を群読しました。

各班ごとに様々な工夫がみられました。

体の動きをで使って「波」、「ヒュー」という擬音を発して「弓矢」の音、平氏と源氏の対立の様子を体の向きで表現し、

各班の「群読」について感想

を述べあったり、自らの工夫を

発表したりしました。

授業の最後には、ALTから各班の工夫や印象に残ったことなどを英語で伝えられました。

生徒達は、まとめで武士の「覚悟」や「主従関係」について気付いていきました。

最後に、生徒同士でそれぞれのまとめを共有して授業を終え始ました。

2年生の学習集団としての高まりと最高学年を控えた「意欲」を強く感じた時間でした。

2年生のみなさん、国語科の白石先生、すばらしい「群読」をありがとうございました。 (教頭 髙田)

ビブリオバトル

12月19日(火)、昼休みに図書委員会の企画で第2回「ビブリオバトル」が開催された。

「ビブリオ」は書籍の意味です。各学年、4名程度がグループとなり、自ら選んだ本について、熱い思いで紹介する姿がありました。

生徒達のそばで参観している私たちにも思いが伝わってきて「読んでみたい。」と思うプレゼンテーションばかりでした。

「ビブリオバトル」は、今回で2回目でしたが、企画運営もスムーズで、参加者も参観者も本に対する様々な見方を持つことができました。

また、回を重ねるごとに、運営側も参加者側もブラッシュアップされ、充実した企画となっています。

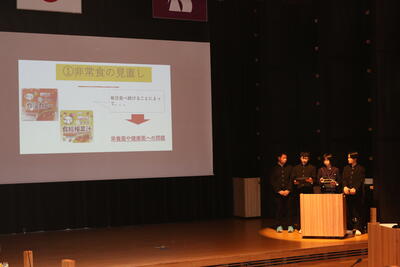

みらい南小国子ども会議

12月13日(水)、中学三年生の生徒達が、町議会に町づくり等について、自分たちが調査したことをプレゼンテーションとしてまとめ提案する「みらい南小国子ども会議」がきよらホールで実施されました。

町議会を傍聴した後、6班の生徒から提案が行われました。

①農業と畜産の人数減少と景観について

②繋がり合える町・人が集まれる場所づくり

③全ての人に寄り添える避難場所にするために

④みんなに優しい町づくり

⑤伝統文化の魅力を伝えるために

我々にできること。

⑥景観の観点から南小国町の魅力をつたえる

という6つのテーマでひと班、5分以内で提案し、議員の方及び各課局長からの質問や意見を3分以内で受けました。

生徒達は、これまで探求学習で調査した内容を堂々と発表していきました。

町の現状を分析し、南小国町への思いを込めた提案となりました。

今回の会議にあたり、ご尽力賜りました高橋町長様をはじめ町議員の皆様方、役場各課の皆様方、岩切教育長をはじめめとする教育委員会の皆様方にはご多用中にも関わりませず、心より感謝申し上げます。

家族の労働に学ぶ(阿蘇郡市人権教育授業研究会)

11月28日(火)午後から阿蘇郡市人権教育授業研究会が、本校2年生で実施されました。

授業は、「家族の労働に学ぶ」学習で、生徒が自らの保護者の職場へ出向き、取材したことをもとにして、保護者の仕事に対する思いや苦労に気付くとともに、現在の自分を見つめ、今後の生き方につなげていくものです。

生徒の一人が発表しました。

保護者の仕事での苦労、やりがい、仕事がきつい中でも家族のために家事をされる姿、そんな中での生徒自身の家庭での姿…。ありのままの思いを語っていきました。

それに対して、他の生徒達は多くの「返し」をしていきました。

そして、今度はこの授業のために参加していただいた生徒の保護者が、仕事やわが子に対する思いを直接、わが子、そしてクラスメイトに語られました。

それに対して今度は、生徒達が自分のことばで「返し」をしていきました。

「親の思いを知りたいと思った。」「今は素直に話せないけど、話していきたい。」など自分の現在の姿と重ねながら語っていきました。

これらの取組は、人権教育、同和教育の中で大切にしてきた「くらしの現実に深く学ぶ」実践の中で、まずは自らの家族のくらしや生き方を知り、それを綴り、語りながら、お互いのことを知り合う取組の一環です。ですから、まずは担任が自らの保護者のことを語っていったことを皮切りに、保護者や生徒との丁寧な取組の中で行われています。

表面的な現象や姿、予断や偏見に惑わされずに、物事の背景を探りながら本当の姿や真実を知るための力につながっていきます。これらの力は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を見抜いてなくす力につながっていきます。

本日2年生は、一人一人が自らの「現在の姿」と重ねながら学習を進めました。この学習は今後も続いてきます。

また、本日参加いただきました保護者様、お仕事等ご多用中にもかかわらずご参加いただき、心より感謝いたします。 (教頭 髙田)

校内駅伝大会に向けて

11月28日(火)朝から全校集会で、12月2日(土)に実施する校内駅伝大会に向けて、各PC班(縦割り班、9チーム)で走順とチームTシャツのサイズ合わせを行いました。

今回の校内駅伝は、学校周辺コースで実施します。

Aコース…運動場3周(600m)

Bコース…外周2周(1.1km)

Cコース…運動場1周+外周1周+山村までの上り(1.1km)

の区間を10区間に振り分けて走ります。

1区…Cコース 2区…Bコース 3区…Aコース 4区…Cコース

5区…Bコース 6区…Aコース 7区…Cコース 8区…Bコース

9区…Aコース 10区…Bコース

となっています。

生徒達は、ここ数週間昼休みなどを活用して、練習をしてきました。

それぞれの走力に合わせて区間を決めたり、チームカラーのユニフォームのサイズを合わせたりしました。

久しぶりの校内駅伝で、運営も円滑にいくかどうか不安はありますが、PTA役員や保護者の皆様のご協力を得ながら取り組んでいきます。

どうぞよろしくお願いいたします。(教頭 髙田)

全校合唱発表会に向けて

12月2日(土)、授業参観で実施する全校合唱発表会に向けた全校練習を11月24日(金)の6校時に行いました。

前半は、ソプラノ、アルト、男声に分かれてパート練習を行いました。

3年生のリーダーたちが、的確に指示を出しながら、並びの隊形や歌い方などの練習を行いました。

後半は、体育館で全パートが集まり全体練習です。

どんな歌声になるのか…。少し緊張して聞いていましたが…。

練習ではありましたが、とても感動しました。

保護者の皆様におかれましては、授業参観当日、学年懇談会、校内駅伝大会と目まぐるしい1日となりますが、ご参加をお願いいたします。 (教頭 髙田)

ディグトーク始めました。

11月17日(金)、朝の基礎学習の時間を使って「ディグトーク」を行いました。

本日は、ディグトークの最初の時間ということで、作成された台本を読み合い、話を深掘りするポイントを確認しました。ディグトークは、縦割り班(PC班)で行います。

本日のテーマは「給食と弁当どちらがいい」でした。

台本には「私はお弁当がいいと思います。」から始まり、深掘りするための具体的なことばや問いかけが提示されています。(★が深掘りするためのヒントです。)

★「なんでそう思うの?」

「好きなものを食べることができて残菜ゼロになると思うからです。」

★「例えば?具体的に教えて」

といった具合に、相手の会話の中から具体的なことを更に聞いていったり、自らの考えや疑問等を加えながら問い返したりしていく流れです。

活動後、生徒達は「話が深掘りされて、とてもよかった。」などの感想を述べていました。

本日の練習をもとにして、今度は台本なしで「ディグトーク」を行います。

南中の生徒達は、更なる「深い学び」に導かれます。

(教頭 髙田)

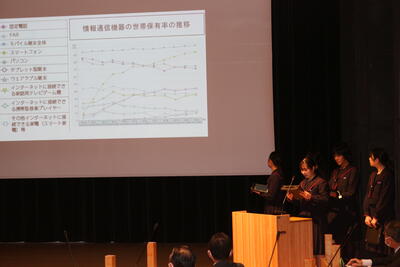

南中文化の日

11/12(日)南中文化の日(学習成果発表会)を開催しました。本年度のテーマは「彩」です。「生徒一人の個性(彩)を発揮して、彩豊かな南中文化の日にしたい。」という思いが込められています。

開会行事では、生徒会執行部の活動について報告しました。一人一人の意見を大切にして活動してきた執行部の思いが込められていました。

また、制服の選択制についての取組の成果として、新しい制服を着用して披露しました。

夏休みに熊本県グローバルジュニアドリームの交流大使と

して台湾にいった3年生の生徒は、活動報告で現地での交流の様子や自らの今後の展望について発表しました。

続いて、人権作文発表では、各学級代表の生徒が、ヘアドネーションについて、水俣病についての学習で学んだことについて、殺処分される動物について、自分のことについて、それぞれ自分と向き合い、行動していることを発表していきました。

その後の学年のステージでは、1年生が入学してからの成長、2年生は沖縄の修学旅行で学んだ平和学習、3年生は、進路選択に向けた内容について発表していきました。

各学年、一人一人の個性を生かしながら、工夫された発表でどの発表でも心を揺さぶられました。

最後に吹奏楽部の演奏で、盛り上がりは最高潮となりました。

まさに「彩」というテーマにふさわしい南中文化の日となりました。

ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様のおかげで、充実した南中文化の日を過ごすことができました。ありがとうございました。(教頭 髙田)

校内高校説明会

11/7(火)、9(木)午後から校内高校説明会を3年生生徒、保護者を対象に実施しました。

私立、県立高校、計16校の高校の説明を聞きました。

保護者の方にも参加いただきありがとうございました。

高校からの説明では、各学校の特色ある取組や高校卒業後の進路、そして予測困難な時代を生き抜くために高校で取り組まれていることや求められている人材等、丁寧に話をしていただきました。

高校の先生方におかれましては、ご多用中にもかかわらず遠方よりお越しいただき心より感謝いたします。

3年生は共通テストが終わり、後期中間テスト(11/21(火)、22(水))を経て、いよいよ12/4(月)からは三者面談が始まります。

自らの将来を見据えながら、進路について考えていきましょう。そして、不安や悩みなど遠慮せずに先生たちやおうちの方たちに話していきましょう。

(教頭 髙田)

「大研」(数学の研究授業)

10月25日(水)、2年生数学少人数クラスで数学の研究授業を実施しました。

「図形の性質の調べ方を考えよう」の単元で「多角形の内角の和は、どのようにまとめたらよいのだろう。」というめあてをもとに授業が展開されました。

最初に、「四角形、五角形、六角形の内角の和は?」という問いから、授業が始まりました。

生徒達は、小学校での学習をもとにどんどん答えていきました。

「それでは、十二角形の内角の和は?」と発問すると「…」「六角形の倍」などつぶやいています。

それからめあてを確認していきました。

個人で考え、グループで協議し、多角形に補助線を引き、三角形をもとに導くことに気付いていきました。そして、その規則性に気付いていきました。180°×(n-2)です。

そして、補助線の引き方にはいくつかあり、それらの考え方や方法についても考えました。

授業後は、3人の生徒が授業研究会に参加し「今日の授業で分かったこと」や「難しかったところ」などを答えていきました。その後、職員で今回の授業について協議を行い、最後にスーパーティチャーの中川先生(阿蘇中)に指導、助言をいただきました。

2年生が積極的に授業に参加し、自らの考えを発表している姿が印象的でした。また、授業研究会では「多角形の内角の和だけでなく、外角の和などでも規則性を見つけていきたい。」と発表してきました。とても、頼もしく感じた時間でした。

ご多用中にもかかわらず、指導・助言いただきました中川先生、ありがとうございました。また、今回の授業に向けて、指導いただきました阿蘇教育事務所 松野指導主事、様々なご指導、ありがとうございました。

(教頭 髙田)

町指導主事授業参観

10月24日(火)、町指導主事による道徳の授業参観が実施されました。授業は、1年生です。

生徒達は、真剣な態度でテーマを深く掘り下げていきました。

また、班活動や全体の場で、発表等も積極的に行いながら、自らの考えをアウトプットしていきました。

主体的な態度で授業を創っていくことが「南中の伝統」になりつつあると強く感じました。

今後も、積極的に授業に臨み、みんなで楽しい学校をみんなで創っていきましょう。

(教頭 髙田)

阿蘇郡市中学校駅伝競走大会

10月19日(木)、阿蘇郡市中学校駅伝競走大会が、阿蘇市農村公園あぴか陸上競技場周辺コースで実施されました。

選手たちは、学校の代表として夏休み前から、練習に取り組みました。

様々な部活動、部活動を引退した3年生と様々なメンバーで構成されていました。

結果は、女子が7位、男子が6位でした。

試合が終わり、学校で参加した生徒達が思いを述べました。

生徒達が口にしたのは、大会に参加し、タスキを最後までつないだなかまへの感謝でした。

選手のみなさん、たくさんの元気や勇気をもらいました。ありがとうござました。

また、これまで選手たちを支えていただきました保護者の皆様ありがとうございました。

(教頭 髙田)

写生大会

10月13日(金)、写生大会が行われました。

天候は良く、絶好の写生大会日和となりました。

朝から、開会式で担当者や教頭から諸注意をした後に、学校近隣の、事前に決めた場所に移動してスケッチが始まりました。

生徒の描く場所は、タブレットPCで確認できるようになっ

ており、職員はスムーズに巡回することができました。

生徒達は、限られた時間のなかで、一生懸命にスケッチや色塗りに打ち込みました。

自然豊かな南小国町を堪能しながらの写生大会は、なかなか

他の地域では味わえないものだと感じました。

ドローンで生徒の様子を遠隔で確認している担当職員もいました。

大きなトラブルもなく無事に1日を終えることができました。

(教頭 髙田)

視察

10月12日(木)午前中、町議会議員の総務文教常任委員会による学校視察が行われました。

総務文教常任委員5名、議会事務局長、町教育委員会2名の計8名が来校され、意見交換や授業参観をしていただきました。

前半では、学校経営の方針や具体的な取組、現状等の報告を行い、そのあと、質疑や意見交換を行いました。

生徒達の学校生活での頑張りや保護者、地域の皆様の協力のもとで南中の生徒達が、日々成長していることを伝えることができました。

授業参観では、生徒達が積極的に学習している姿を見せていました。

2年生理科の授業では、多くの生徒が挙手をして、黒板に問題の答えを書く姿がありました。

また、3年生の英語では、「選挙にいって投票するのか」という学習内容の流れで、参観さ

さてれいる委員さんに「なぜ、立候補しようと思われたのですか。」という投げかけが行われ、

それに対して丁寧に答えていただいた場面もありました。

生徒達は、主体的に学ぶいつも通りの姿を見せていました。

ご多用中にも関わらず、ご来校いただきました総務文教常任委員の皆様、議会事務局長様、

教育委員会の皆様方には心より感謝申し上げます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 (教頭 髙田)

草原学習

10月5日(木)、午後2年生は草原学習のために、阿蘇グリーンストックの木部 直美 様を講師に迎え、押戸石で現地学習を行いました。

木部様から、阿蘇のカルデラや外輪山の成り立ち、草原の役割、維持する方法等詳しく話していただきました。

この日は、天気が良く阿蘇根子岳、高岳、中岳、杵島岳、九重連山もはっきりと見えました。

また、これらの草原や風景は、人間によって維持されてきた

ことを改めて確認することができました。

最後に木部様は、「この草原を今後、維持していくのか、別の風景にしていくのかは、その時に生きている人々が決めていくもの、決して〇〇しなければならないということはない。」

「私は、草原を維持していきたいという思いがあるので、このような活動をしている。」と話されました。

木部様の一言ひとことに、熱い思いがこもっていました。

今後は、今回の学習を受けて、学習したことをまとめたり、新聞にしたりして発信していく予定です。 (教頭 髙田)

環境保護に関する講話

10月6日(木)、2校時に町内小学5・6年生と南中生がさんかして「環境に関する講話」が実施されました。

講師は、有限会社イーズ代表取締役の枝廣淳子先生です。

演題は、「温暖化、どうやって止めればいい」です。

地球温暖化の原因は、主に二酸化炭素の増加が要因で、人間の経済活動によってその多くが排出されているとのことです。

そこで、温暖化を止めるために3つの提案をされました。

1…これから出す二酸化炭素を暮らして、ゼロにする。(ゼロカーボン、脱炭素)

2…植物などの力を借りて二酸化炭素を回収する。

3…回収した二酸化炭素を固定化(炭化)する。

具体的には…

らす。

2では、森林や海中のアマモなどを再生し、大気中の二酸化炭素を吸収する。

3では、植物を炭化することによって、二酸化炭素が半永久的に大気中に排出されない状態にす

る。

という内容です。

近年の異常気象等の要因と言われている地球温暖化。

これらを止めるために自分たちに何ができるのか、考えるきっかけとなりました。

ご多用中にもかかわらずご講話いただきました枝廣先生、ありがとうございました。 (教頭 髙田)

修学旅行(9月27日(水)~29日(金))

9月27日(水)~29日(金)の2泊3日で修学旅行を実施しました。行先は、沖縄県です。

1日目は、熊本空港からひめゆり資料館、平和の礎、糸数豪の見学 や講話、平和集会を通して、沖縄戦や平和の意味について考える1日となりました。

「日本は戦争に負けるわけがない。」「米兵につかまったら…。」

という話を学校などで教えられ、それらを疑いもしなかった。

しかし、実際は…。日本は戦争に負け、米兵は投降した島民を手厚く保護した。真実を知っていたら、救われた命がたくさんあったはず…。

目の前の出来事や情報をそのまま信じるのではなく、様々な角度から吟味し、自分なりの判断をしていくことの重要性、そしてそれは、自分たちの命を守ることにつながることを強く感じました。

また、戦争は始まると悲劇しか生まないので、絶対に戦争

をしてはいけないことを改めて確認しました。

2日目は、沖縄の文化に触れながらのものづくり体験学習、美ら海水族館見学、平和大使との交流と充実した時間でした。

3日目は、復興中の首里城を見学した後、国際通りの自由行動です。班で行動しながら、お土産を買ったり、昼食を取ったり笑顔の絶えない時間でした。

集合時間もしっかり守ることができました。

今回の修学旅行にあたり、保護者様には様々な面でご理解とご協力をいただき、心より感謝いたします。

また、駐車場の確保、整理等でお世話になった教育委員会の皆様、朝早くから夜遅くまでありがとうございました。

今後は、学習してきた内容を様々な場面で発信していきます。 (教頭 髙田)