学校生活(ブログ)

さくらさくら(1年音楽)

さくらさくら(1年音楽)

|

|

|

現在、1年生の音楽では、箏(こと)の学習をしています。

はじめは、上手く弾けるのかな思っていましたが、何回か練習する中、次第に様になってきました。

♪ さくら〜 さくら〜 ♫ のメロディが響くと、「もうすぐお正月」という日本の年の瀬の雰囲気が校内に漂ってきます。

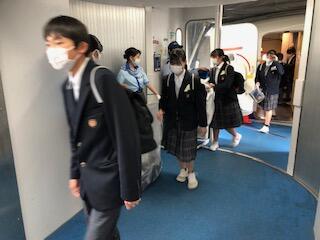

【更新終了】沖縄への修学旅行(3日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(3日目)

*上段ほど最新です。

◎ 帰校へ

|

|

|

荷物を受け取り、合志楓の森中まで運んでいただくバスに乗りました。予定より5分早く空港を出ますが、渋滞も予想されますので、学校到着は予定通り18:00頃になりそうです。

なお、本旅行中、全ての活動が予定より早く進行しました。生徒みんなの協力があってこそだったと思います。

この後、各車ごとにバスの中で、解団式を行います。

これをもちまして、修学旅行に係る記事の更新を終わります。ご閲覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。

◎ 那覇空港から熊本空港へ

|

|

|

|

|

|

予定通り15:15出発しそうです。次は到着後アップします。

機内ではお疲れの生徒たちが多かったようです。

予定通り16:45に無事、熊本空港に到着しました。

◎ 国際通りから那覇空港へ

|

|

|

|

|

|

最後の1班が戻ってきました。これから那覇空港へ向かいます。

空港到着後の動きは、行きと同じ手荷物預けと手荷物検査です。預け荷物は自動で機械がやってくれていました。また、機内に持ち込む荷物にお土産の荷物が増えているところが、行きと違います。

帰りの便は、ANA(全日空)15:15発1868便です。熊本空港到着は16:45の予定です。

◎ 班別自主行動中

|

|

|

|

|

|

|

|

|

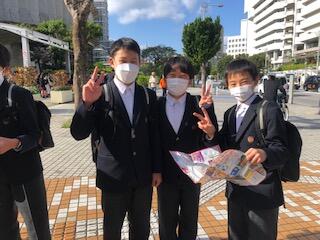

班別行動中は、お土産店などには入っている生徒はなかなか見つかりません。途中で会った生徒の様子です。

◎ 国際通りに到着

|

|

|

|

|

|

国際通り通りに到着しました。これから班別自由行動になります。生徒たちは着くと早々に、那覇の街中へ散っていきました。

班別行動の終了は、12:45。バスを降りた県庁広場に集合することになっています

◎ 那覇市へ向けて出発

|

|

|

|

|

|

予定より5分早く、那覇市へ向けて出発しました。

生徒たちは、本日用の水(ペットボトル)をもらい、各学級の担任の先生から、地域クーポン(3,000円分)をもらいました。地域クーポンは本日限定、お釣りは出ません。自分のお小遣いとうまく組み合わせ上手に使ってほしいと思います。

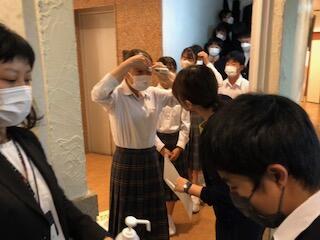

本日は班別自主行動だけなので、ガイドさんは付いていません。乗車時の手指消毒も係の生徒がやってくれていました。

◎ 健康観察・朝食

|

|

|

修学旅行も3日目の朝を迎えました。

朝の健康診断を行いましたが、生徒1名の微熱が確認されています。行動に支障は無いので、感染対策を徹底しつつ対応します。

朝食は、今朝もバイキング形式です。生徒たちは要領よくセルフサービスし、黙食も徹底するようになりました。

【更新終了】沖縄への修学旅行(2日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(2日目)

*上段ほど最新です。

◎ ホテル到着・夕食

|

|

|

2泊目の本部グリーンパークホテルに到着しました。到着後、直ちに班長会議をしました。本日は全館貸切なので、気を使うことは少ないですが、学年主任の 町田 先生からは、「自分の家とは違う」と指導があっていました。この学年は1年時に行うはずの集団宿泊教室を経験していないので、今回はその分も含めて、生徒たちにとって貴重な体験になっていると思います。

夕食はビュッフェスタイルで、ゴーヤチャンプルなどの料理を、自分が好きなだけ食べていました。

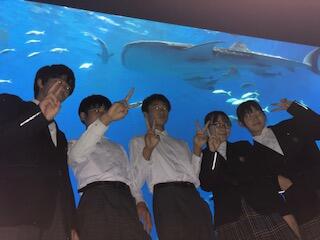

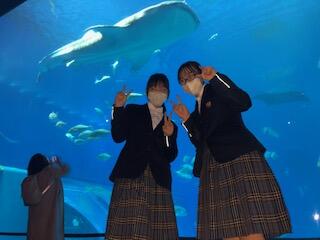

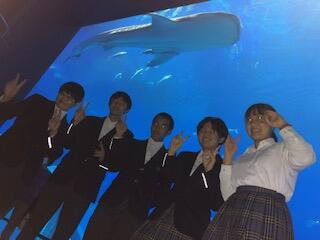

◎ 美ら海水族館へ到着

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

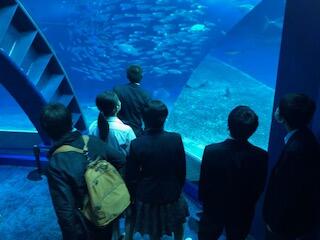

沖縄美ら海水族館に到着しました。まずはじめに、この旅行2回目の集合写真を撮影しました。その後、水族館の中を見学しましたが、「俺を見ろ!」と言わんばかりに悠々と泳ぐとジンベイザメがいる大水槽はやはり圧巻でした。

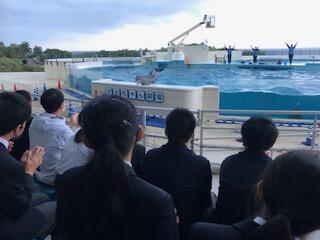

ひと通り見学した最後には、イルカの「オキちゃんショー」を観覧しました。可愛くもダイナミックな演技をするバンドウイルカとオキゴンドウイルカに、生徒たちからは「オーッ」という声が何度も聞かれました。

◎ 美ら海水族館へ

|

|

|

2日目最後の見学地、沖縄美ら海水族館へ向かっています。今朝の天気予報では「曇」でしたが、晴れ間も出てきて、南国の美しい海を眺めながら、高速道路で本部半島へ向かっています。「むら咲むら」から「美ら海水族館」までは、およそ1時間かかるそうです。

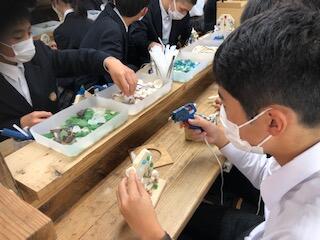

◎ 「むら咲むら」製作体験及び昼食

|

|

|

むら咲むらに到着しました。ここでは5つの体験コースに分かれて活動しました。各コースの活動の様子は、以下のとおりです。生徒たちは、思い思いに製作に取り組み、ユニークな思い出の品が出来ていました。

また活動後には、同施設の昼食会場で、沖縄そばをいただきました。

● デザインTシャツ

|

|

|

● ジェルキャンドル

|

|

|

●海の時計

|

|

|

● 素焼きジンベイ

|

|

|

●漆喰(しっくい)シーサー

|

|

|

◎ 首里城公園

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

首里城公園に到着しました。琉球王国の城(グスク)で、世界遺産でもある首里城は、残念なことに、2019年に焼失してしまったので、現在、復元工事が行われています。

本日は、守礼門をはじめ現存するいくつかの文化財と復興現場の様子を見学しました。本当は守礼門のところで集合写真を撮りたいところですが、別料金が発生するためスナップ写真のみです。復興現場の様子は今しか見られないので、ものの考え方次第ではむしろラッキーだったのかもしれません。

◎ 佐喜眞美術館

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

佐喜眞美術館に到着しました。この美術館は、一部返還された普天間飛行場の用地に開館され、美術館の周りは飛行場の柵で囲まれています。丸木位里・俊夫妻による「沖縄戦の図」の常設展示のほか、様々な沖縄戦にまつわる美術作品が展示されています。

事前に私語をしない、また開館時間を早めてもらったことに感謝して見学するよう指導がされていましたが、作品のインパクトが強かったからでしょう。「言葉が出ない」という感じでした。なお、写真撮影は通常不可ですが、生徒を中心にならと許可いただいたので、作品が極力映り込まないよう撮影しました。

後半には、佐喜眞美術館長自ら「沖縄戦の図」について説明いただき、沖縄戦からウクライナ戦争などの現代の問題を考えてほしいとの投げかけもありました。

また、最期には、屋上の展望台から普天間基地を見ることもできました。

◎ 2日目の出発

|

|

|

ホテルの皆さんに手を振って2日目を出発しました。

2日目はまず、宜野湾市、普天間飛行場近くの喜眞美術館へ向かいます。

◎ 起床・朝食

|

|

|

2日目の朝を迎えました。

朝食会場の入り口で、検温・消毒を行なっています。現時点で、大きく体調を崩した生徒の報告はありません。

朝食はバイキング形式です。本日は、体験活動の後に昼食となり、食べる時間が少し遅いので、ここでしっかり食べておいてほしいと思います。

【更新終了】沖縄への修学旅行(1日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(1日目)

*上段ほど再最新です。

◎ 平和講話

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20:30から、ホテルのレストランで平和講話を行いました。

講師には、崎原 真弓 先生お招きしました。崎原先生は、一人芝居から空手の演武まで行い、バスに乗る人たちを釘付けにしてきたカリスマスーパーバスガイドさんで、道徳の教科書にも取り扱われています。

アシスタントの方と三線を弾きながら沖縄民謡で生徒たちを惹きつけ、「命どぅ宝」や「ちむぶくる」などの沖縄の心を教えていただきました。さらに、お婆さんに扮した一人芝居での沖縄戦のエピソードを通じて、平和と命の大切さを伝えていただきました。1時間程の講話でしたが、生徒たちの心に深く刻まれたのではないかと思います。

◎ ホテル到着、夕食・入浴

|

|

|

|

|

|

1泊目の宿泊先、沖縄サンプラザホテルに到着しました。

1・2組は先に食事、3組は先に入浴し、後で交代しました。夕食は牛すき焼き、トンカツ、ロールキャベツ等、生徒たちが好きそうなメニューです。ですが、味付けは熊本とは少し違った気もしました。

◎ 糸数壕(アブチラガマ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

糸数壕(アブチラガマ)に到着しました。壕の中に入るのには、人数制限があるので、クラス毎に時間差で入りました。

全長270mにおよぶ自然洞窟(ガマ)から出てきた生徒たちはに聞いてみると、「中は生温かった」「息苦しかった」「目の前の手が全く見えなかった」など、体験したからこそ分かる感想を述べていました。

生徒たちは、このガマの中で多くの尊い命が亡くなったことを実感し、戦争の愚かさや平和の大切をについてしっかり考える機会になったと思います。

◎ 平和祈念公園(平和の礎)

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平和集会の後、各クラス毎に集合写真を撮りました(上から1組、2組、3組)。

その後、平和の礎(いしじ)の見学をしました。生徒たちは、ガイドさんの説明を聞きながら、事前学習してきたことを思い出しているようでした。

◎ 平和祈念公園(平和集会)

|

|

|

|

|

|

平和祈念公園に到着しました。まず、はじめに平和祈念堂内で、平和集会をおこないました。

生徒による進行の下、渕上 秀一 先生からのお話の後、黙祷をしました。その後、生徒会副会長の 大川 君ら代表6名が平和へのメッセージ(平和の誓い)を述べ、代表3名が千羽鶴を献納しました。

◎ 機内及び那覇空港着

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

那覇空港に無事到着しました。飛行機の揺れに若干驚いていた生徒はいましたが、機内で体調を大きく崩す生徒はいませんでした。

沖縄での各バスで案内をしてくださるガイドさんに挨拶をした後、バスに乗り込みました。

この後、平和祈念公園へ移動します。バスの中の写真は3号車(3組)の様子です。

◎ 熊本空港に到着、飛行機へ搭乗

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

熊本空港に到着しました。現在、熊本空港は改装中でのため狭いので、混み合わないよう他の団体がはけるまでバスで待機です。その間、搭乗券を一人一人に配られました。

その後、大きな方の手荷物を預けた後、保安検査所を通過して出発ロビーへ移動しました。配付されたお弁当は機内で食べます。

ANA(全日空)、11:05発NH1867便に搭乗します。飛行機へはバスで移動します。この後、電子機器はoffにしなければならないので、次のアップは到着後になります。

◎ 結団式・出発

|

|

|

|

|

|

|

|

|

修学旅行の1日目です。集合完了後の8:00過ぎ、体育館で出発式を行いました。実行委員の進行の下、実行委員代表決意表明、校長の話、添乗員さんからのお話などがありました。また、学年主任の町田先生からは、「有意義な修学旅行にするため、意識を高く持って行動しよう。」との指導があっていました。

残念ながら、新型コロナへの感染等で参加できない生徒が出ましたが、集合した生徒については現時点で健康上の報告は受けていません。

1・3年の先生や角田校長先生はじめ小学生の先生にも見送られて、予定より10分早く無事出発することができました。

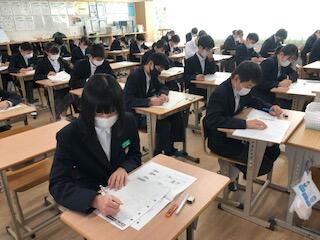

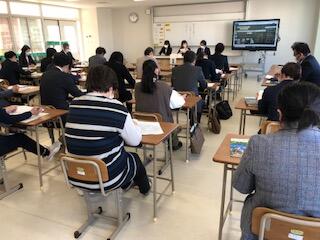

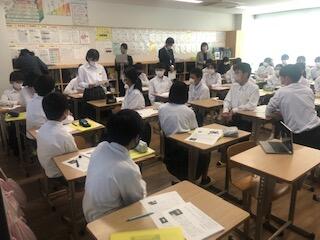

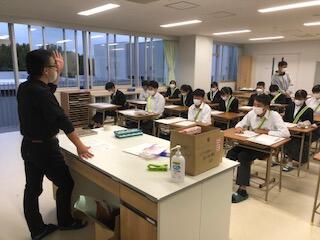

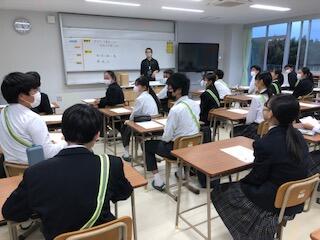

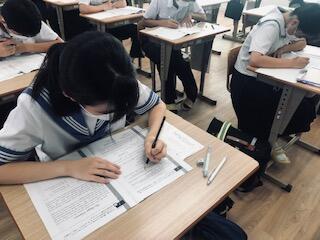

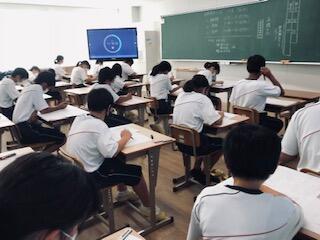

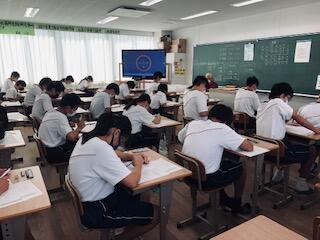

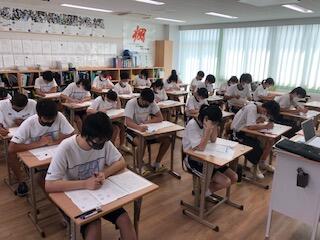

熊本県学力・学習状況調査

熊本県学力・学習状況調査

|

|

|

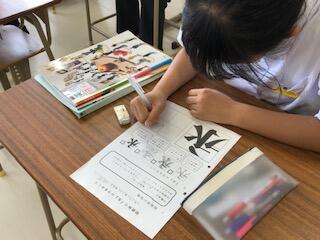

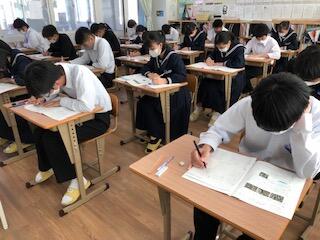

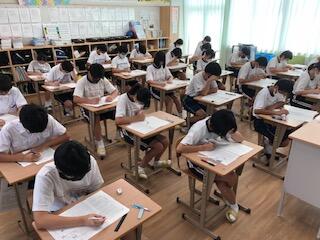

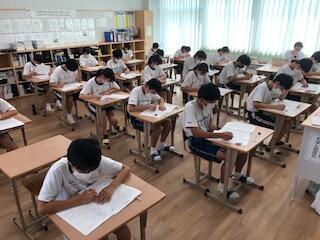

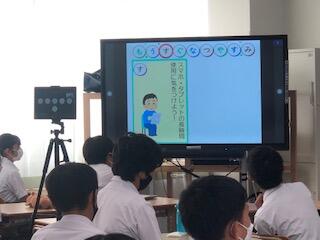

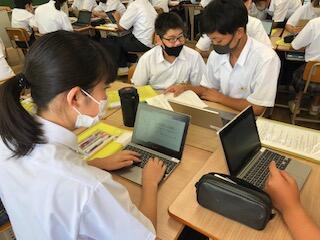

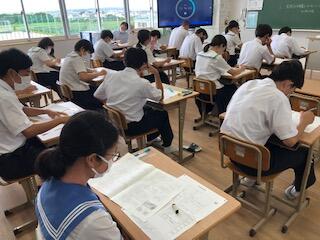

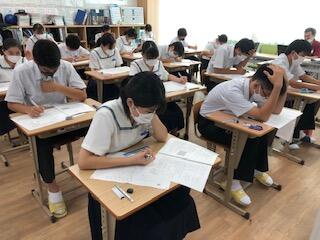

本日(5日)、1・2年生は、熊本県学力学習状況調査(県学調)を受検しました。

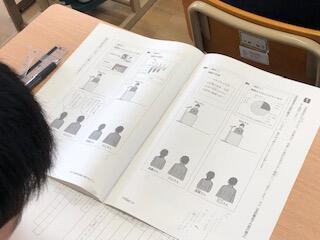

この調査(テスト)は、県内(熊本市を除く)の全小・中学校で行っている調査で、熊本県内の小中学校の学力の定着状況等を把握するために行っているものです。中学校は国語・数学・英語と質問紙調査を行います。(写真は2校時、左1年2組、中央2年2組)

1校時に1年:国語・2年:数学、2校時に1年:数学・2年・国語、3校時に1年:英語・2年:英語を実施し、5校時には質問紙調査も行いました。このテストは知識の記憶量よりも、知識を活用する力(思考力・判断力・表現力等)を評価する問題形式が中心で、毎年度4月に中学3年と小学6年で実施ている全国学力・学習状況調査と傾向性が同じです。その一例ですが、2年生の国語のテストでは、プレゼンテーションの場面をとらえた問題(右写真)もあり、GIGAスクール構想(1人1の台タブレット)を意識した問題も見かけました。

「調査」という名称でもやっていること自体は「テスト」ですから、その結果(平均点等)について気にならないといったら嘘になるでしょう。ただし、平均点はまずはその集団の元々の実態に左右されるので、県平均や他校との比較よりも、同一集団における学力の伸びがどうかの方が重要です。もちろん良い結果が出るに越したことはありませんが、目先の点数の善し悪しだけに一喜一憂するのではなく、本校の教育活動が、全ての生徒たちの可能性を引き出す「主体的で対話的な深い学び」になっているかを、しっかり点検する機会にしたいと思っています。

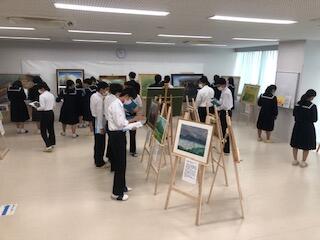

金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」の鑑賞

金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」の鑑賞

|

|

|

|

|

|

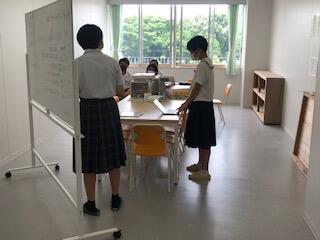

先週から本校の地域交流室で開催している金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」ですが、中学生も今日(28日)と明日、授業の中で鑑賞する時間を設定しました。本日は、2・3・4校時に、2・3年生が鑑賞しました。

生徒たちは、昨年度も鑑賞しているので、キュレーターの 蔵座 さんからの説明は短く、必要に応じて生徒からの質問に対応しておられました。昨年度は、主に菊池恵楓園内の風景を描いたハンセン病問題に対するメッセージ性が強い作品が多かったですが、本年度のテーマは「山」。生徒たちにインタービューをすると、昨年度とはまた少し違った雰囲気を感じ取っている生徒がほとんどでした。どうしてもマスコミ等の報道では、「隔離」というイメージが強調されてしまいますが、実際には自治会の皆様は、園外のいろんな場所に出かけて活動されていたことがこれらの絵画からも分かります。「らい予防法」の廃止後は、物理的な壁というより、むしろ偏見や差別による心理的な壁の方が強かったのかもしれません。生徒たちのみずみずしい感性に響く絵画作品の鑑賞を通して、人権を大切にする豊かな心がさらに醸成されることを願っています。

なお、1年生の3クラスは、明日鑑賞の時間を設けることにしています。

生徒会役員の認証式

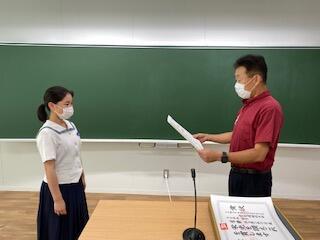

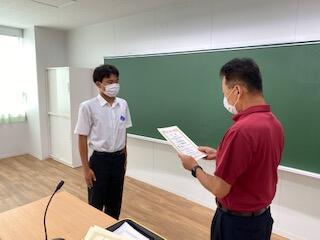

生徒会役員の認証式

|

|

|

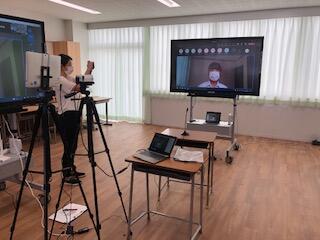

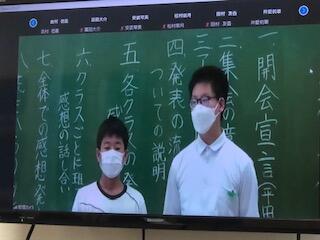

25日(金)の4校時、先日の生徒会役員選挙で選出された新しい生徒会執行部役員の認証式を行いました。新型コロナウイルスが拡大傾向にあるため、今回はZoomによるオンラインで開催しました。

私(校長)から一人一人、手渡しで任命証を渡しましたが、残念ながら2人の生徒がお休みだったので、その生徒の分は代理で受け取ってもらいました。この式の名称は「認証式」です。校長は役員の皆さんを「認証」はしましたが、選出はしていません。「任命」したのは、本校の生徒たち全員です。そういった意味から任命した者の責任として「生徒みんなで新執行部役員に協力し、支えていきましょう。」という旨のお話をさせていただきました。

新会長の 中村 さんは、Zoomで自宅から新会長の挨拶をしました。先輩たちが作った伝統を引き継ぎ、さらに発展させていこうとする意欲が「自分の言葉」で語られていました。そういった姿も、初代会長の 三村 さんから立派に引き継がれているなと感心しました。

金陽会作品展の一般公開

金陽会作品展の一般公開

|

|

|

本日(26日)と明日の2日間(10:00〜15:00)、本校で地域交流室で開催している金陽会作品展「知らない観に行こう。vol.9」が一般公開されています。

開場後、早速地域の皆様が観覧にお越しになっています。お時間にご都合がつかれる方は、ぜひこの機会にご観覧されていかがでしょうか。

なお、すでに小学校は授業での観覧をしていますが(小学校HPへのリンク1、リンク2)、中学校は中間テストだったので、来週の月・火に行うことにしています。

また、この作品展は小・中学校の両PTAにご協力いただいています。本日は中学校の担当で、2学年委員の皆さんには受付等の係をしていただき、誠にありがとうございます。この記事の写真も、2学年委員長の竹原さんに撮って、送っていただきました。

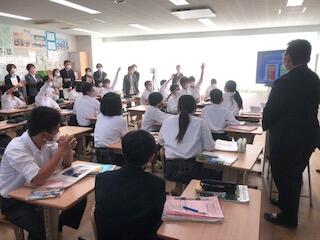

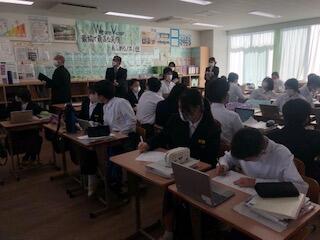

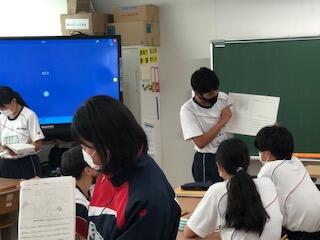

「きくちの風」推進事業における公開授業(1年1組英語)

「きくちの風」推進事業における公開授業(1年1組英語)

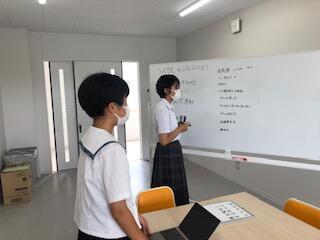

|

|

|

|

|

|

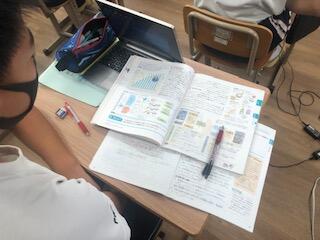

本日(25日)の午後、「きくちの風」推進事業における公開授業が本校で実施され、別府 先生による1年1組の英語の授業を公開しました。単元名は「Stage Activitey 2 My Hero」で、前に学校生活(ブログ)にあげていた「My best friend の魅力をスピーチしよう!(こちらをクリック)」の次のステップにあたる学習内容でした。

授業は、本校にお越しいただいた菊池教育事務所の所長様をはじめとする関係者の皆様や他校からご参加の先生方20数名にご参観いただきました。そういうたくさんの先生方が見ておられる中でも、生徒たちには積極的に英語で内容や表現を工夫し、間違いを恐れず、英語で交流し合っている姿が至るところに見られました。後の意見交換会においても、そのような生徒たちの発語の多さや意欲旺盛な学習姿勢に対し、ご参加の先生方から驚嘆の言葉とともに、どうしたらこのような授業が成立するのか、またどうしたらこのような主体的に学習する生徒たちが育つのか、などたくさんのご質問がありました。

もちろん授業者である 別府 先生の卓越した授業力(英語指導力)によって成せる部分もあったとは思いますが、それとともに、生徒たちにどのような力を付けたいのかを明確にし、中・長期的な視点(小中連携も含む)に立ち、実践を積み重ねてきたことがその背景にあります。

本日、ご参観いただいた先生方が、本日の研修での学びを各学校にお持ち帰りいただだき、今後の菊池管内の英語の向上に活かしていただければ、会場校としても嬉しい限りです。それにしても、月曜日の学校訪問に続き、中間テストもある中でのこの公開授業。別府 先生、本当に本当にお疲れ様でした。

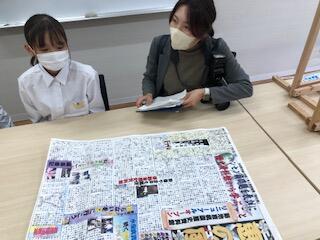

壁新聞コンクールの入賞(熊日新聞の取材)

壁新聞コンクールの入賞(熊日新聞の取材)

|

|

|

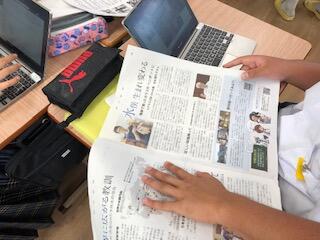

今年度もビッグなニュースが飛び込んできました。1年生の総合的な学習の時間に壁新聞グループが取り組んだ1年2組の作品「恵の風」が、2022熊日新聞コンクール中学新聞の部で、見事グランプリの「熊日賞」を獲得しました。また、惜しくも第2席にあたる「最優秀賞」は他校に譲りましたが、第3席にあたる「優秀賞」を1年1組の「恵の水」と1年3組の「恵の夢」が受賞しました。(トップページのトピックにも掲載しています)。

それを受けて、昨日(24日)、熊日新聞合志支局の深川記者が、熊日賞を受賞した「恵の風」(1年2組作品)について、作成した7人の生徒への取材に来られていました。

作成メンバーの生徒たちは、新聞作成の際に工夫したことや新聞に込めた思い、こだわったことなどについて、しっかり取材に応じていました。私(校長)も作成メンバーが校長室に取材に来たときのエピソード(こちらをクリック)などにも触れ、生徒たちをしっかり自慢しておきました。併せて、深川記者はご承知でなかったので、壁新聞を指導した光永 先生が熊本県教育功労者(優秀教員)の表彰(こちらをクリック)を受けたことも紹介しておきました。

なお、このことが新聞に載るのは数日後になるとのことです。なお、作品はしばらく本社に展示され、表彰式は12月10日(土)に熊日新聞本社で行われるとのことでした。

【12月1日追記】11月29日の熊本日日新聞(朝刊)からの引用

|

2022熊日新聞コンクール中学新聞の部 熊日賞に合志楓の森中 「2022熊日新聞コンクール中学新聞の部」の審査が、熊本市中央区の熊本日日新聞本社であり、グランプリの熊日賞に合志市立合志楓[かえで]の森中1年2組の「恵の風」が決まった。同中の受賞は2年連続。次点の最優秀賞は宇城市立小川中3年壁新聞Bの「温故知新」だった。 恵楓園入所者に思いはせ 合志楓の森中は1年生3クラスが応募し、2組の7人が手がけた「恵の風」が頂点を勝ち取った。 入選作品 |

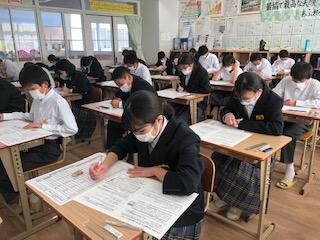

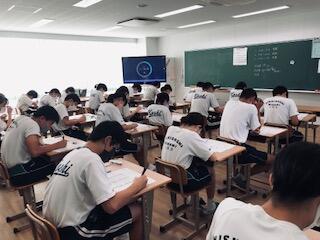

後期中間テスト

後期中間テスト

|

|

|

本日(24日)と明日(25日)は、後期の中間テストです。1日目が1年生(社、理、英)・2年生(数、社、国)・3年生(国、理、社)、2日目が1年生(数、国)・2年生(英、理)・3年生(数、英)の日程で行われます。今回は5教科なので、短期集中でチャレンジしてほしいと思います。(写真は3校時、左から1年1組、2年1組、3年1組)。

また、定期テストは本年度3回目ですし、他に実力テスト等も経験しているので、1年生も慣れた感じて受検しているように見えます。しかし、テストの出来不出来は、生徒それぞれの取組次第でしょう。特に試験範囲がしっかり定まっている定期テストでは、日頃の授業での頑張りはもちろん大事ですが、家庭学習(テスト勉強)が大きく影響します。3年生になって、いざ高校入試に向き合うこととなった時、家庭学習の習慣がしっかり身に付いている生徒ならば、きっと大丈夫。乗り越えられるはずです。

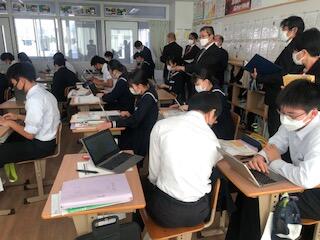

学校(総合)訪問での授業参観

学校(総合)訪問での授業参観

|

|

|

|

|

|

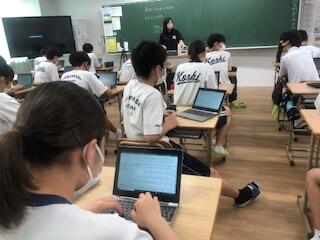

今日(21日)は、菊池教育事務所、合志市教育委員会の皆様及び協力者の先生方に本校にお越しいただき、学校(総合)訪問が行われています。1校時には学校概要の説明を行い、2・3校時には全クラスの授業を参観してらもいました。

本校では、日常的に行っていることですが、今回、私(校長)から先生方には、特に「ICTの活用を意識した授業をやってみてください」とお願いしていました。全ての授業で電子黒板やタブレットが使われていたのはもちろんですが、その活用方法が実に多様で、いろんなパターンのICTの活用場面を参観してもらえたのは、とてもよかったと思っています。また、感心すべきは、そのような活用場面において、当たり前のようにタブレットを使いこなす本校の生徒たちです。加えて、たくさんの発表(表現)や生徒間の交流が授業内に見られ、凄いなと思いました。

ただし、各教科・領域のもつ目標や特質に照らした時の、それぞれの授業の達成度がどうだったかは分かりません。各授業には、その道のスペシャリストの指導主事や協力者の先生方がついていただいていましたので、午後の分科会でご指導・ご助言をいただきます。本校の先生方には、そのご指導やご助言をもとに、さらに高いレベルの授業を目指してくれたらうれしいなと思います。

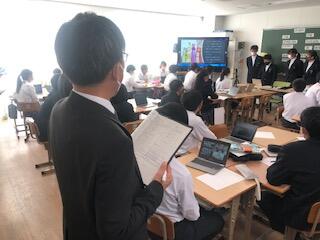

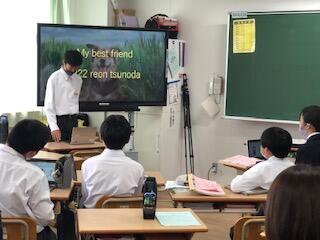

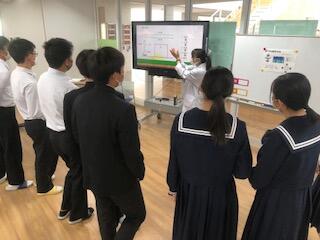

My best friend の魅力をスピーチしよう!

My best friend の魅力をスピーチしよう!

|

|

|

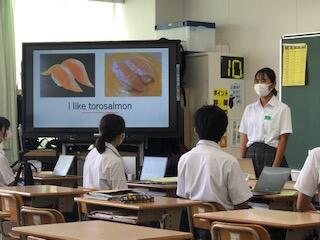

本日(17日)の2・3校時、1年2組の英語の授業では、「My best friend の魅力をスピーチしよう!」という題材で、プレゼンテーションを使った英語スピーチの発表会があっていました。

生徒たちにとって、スライドの作成はお手の物。ただし、あくまでスピーチの補助的なもので、大事なのはスピーチそのものです。そちらも自分で英文を考え、しっかり発表できていると感じました。それもそのはず。現1年生は、6年生の時、すでに中学校の 坂本 先生の英語の授業を受けており、このような英語のプレゼンスピーチも経験済みです(小学校HPの昨年度の関連記事はこちら)。

ただし、今回凄いなと感じたのは、そのスピーチに対して、リスナーの生徒たちから英語での返し(例えば、What postion does he have? のような質問)と、スピーカーからの答えとさらなる返し(How about you?)まで行っていたことです。これらは前もって考えてきたスピーチの文章と違い、その場でとっさに言わなくてはなりません。ですから正しい英語になっていなかったり、中には英語が出てこず、ほぼ日本語で答えたりする生徒もいます。しかし、そういう場合に、担当の 別府 先生から適切な助け船が出ることで、生徒たちは「こんな時にはこういう風に言えばいいんだ」という経験を繰り返し積むことになります。「こりゃ~、実力がつく授業だな!!」と、私(校長)は感心して見ていたところです。

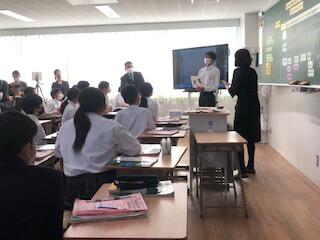

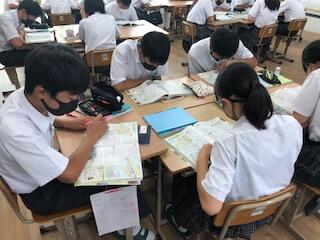

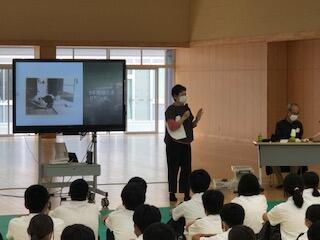

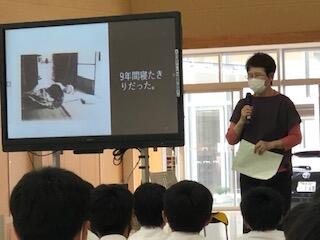

合志市人推協学校部会・公開授業

合志市人推協学校部会・公開授業

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

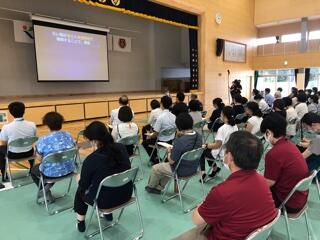

本日(16日)の午後、本校において、合志市人権教育推進協議会の公開授業がありました。新型コロナウイルス感染防止の観点から、市内の3中学校から各学年5人までの参加に制限させていただき、オンラインで別室にも授業の様子を配信して実施ました。

授業の題材は、1年2組(授業者:長野 先生)が「水平社宣言を受け継いで…(水平社宣言と西方万吉)」、2年3組(授業者:森 先生)が「水平社宣言を受け継いで…(水平社宣言と西方万吉)」、3年3組(授業者:後藤 先生)が「43の質問状」でした(出典はいずれも人権教育資料「きずな」から)。なお、1年と2年が同じ題材なのは、合志市全体で行っている共通教材の見直しに伴う移行措置のためです。

私(校長)は、3つの授業を巡回していましたので、詳細なところまでは把握できていませんが、どの授業も、生徒たちは、しっかりと学習課題(めあて)に向き合っていたと思います。しかし、学校教育部会のテーマにもある「すべての子どもたちの人権意識を高め、部落問題をはじめ様々な人権課題の解決をめざす意欲と実践力を育てる」ことにつながる授業であったかについては、公開授業後の授業研究会で参加者の皆様と討議が行われたところです(写真は3段目)。

授業研究会後の総括会では、協力者の皆様から貴重なご助言やご指摘をいただきました。これらの事柄については、謙虚に受け止めながら、今後の教育実践につなげていきたいと思っています。授業者の先生の頑張りはもちろんですが、各学年部がチームで取り組めていることが、私としてはとても嬉しく、それが校長の誇りです。貴重な研修の機会をいただいたことに、改めて感謝したいと思っています。

修学旅行へ向けたリーダー研修(2年)

修学旅行へ向けたリーダー研修(2年)

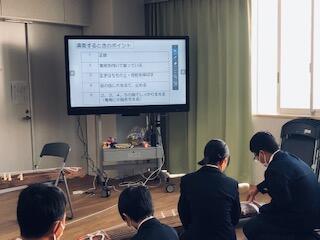

|

|

|

昨日(14日)の放課後、美術室では修学旅行の行動班の班長となる生徒のリーダー研修が行われていました。こういう取組は、どの学校でも行っていることだとは思いますが、2年の 町田 学年主任は、特にこのような「意識を高める」部分を大事にし、丁寧な取組をされることで定評がある先生で、私(校長)はとても頼りにしています。

12月6日(火)~8日(木)に実施する沖縄への修学旅行は、ただ単に沖縄の自然・歴史・文化を学んでくることだけが目的ではありません。2泊3日の集団行動を通して、現2年生が「楓の誇り」を引き継ぎ、本校(小学校も含む9学年)の最高学年としてふさわしい中学生に成長するまたとないチャンスだとも思っています。そういった意味からも、このリーダーさんたちに、私(校長)は大きな期待を寄せているところです。

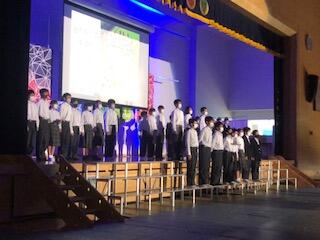

本校初の合唱コンクール

本校初の合唱コンクール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

学習発表会の記事は前に掲載しています(ここをクリック)が、ここでは合唱コンクールの部分だけ取り出して掲載します。

プログラム4番の合唱コンクールは、審査員に本校校歌の作詞・作曲者で、市町村立学校の校長を退職後、現在、大津高校の講師をされている 赤星 先生をお招きし、課題曲の校歌と各学級で選んだ自由曲で実施しました。学習発表会はオンラインながら令和3年度も開催できましたが、合唱コンクールについては新型コロナウイルスの感染防止のため実施できなかったので、本校初の開催でした。

県の警戒レベルが「2」に引き上げられたことを考慮し、マスクを着けたままの合唱とはなりましたが、どのクラスもこれまでの練習の成果を発揮しようと一生懸命歌ってくれました。審査員講評でも、赤星 先生から、コンクールに臨んだ生徒たちの姿勢について、お褒めの言葉をいただきました。あとは声の質について、更なるレベルアップのためのアドバイスもいただいたところです。私(校長)としては、とにかく合唱コンクールが実施できたこと、さらにその練習の過程で、各学級の絆が強まったことを嬉しく感じています。

なお、審査結果については、金賞は1年2組、2年3組、3年2組、指揮者賞は、守永君(1年)、山川さん(2年)、冨永さん(3年)、伴奏者賞は、多久島さん(1年)、米村君(2年)、森本さん(3年)でした。

また、参観の保護者の皆様には、人数制限に加え、学年の入れ替わりにもご協力いただき、誠にありがとうございました。

令和4年度 合志楓の森中学校 学習発表会

令和4年度 合志楓の森中学校 学習発表会

◎開会行事

|

|

|

12日(土)、令和4年度の学習発表会を、体育館での参観とオンライン配信のハイブリッドで開催しました。まず、開会行事を学習文化委員会を中心で進行しました。その後、オープニングで生徒会執行部の3年生が登場し、体育大会の赤団団長の 木村君 や選挙管理委員長の 坂口 君らとの掛け合いがありました。なかなか粋なスタートです。

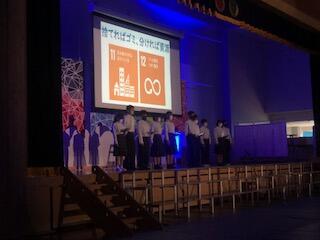

◎1年生発表「伝えよう 私たちのふるさと 合志」

|

|

|

|

|

|

1年生は7月に行った芦北、水俣で集団宿泊教室での学びをきっかけに、SDGsの数項目について調べ、ふるさと合志ではどんな取組が行われているか、また、自分たちにできることは何か発表しました。1年生と言えども、タブレットを片手になかなかスマートなプレゼンテーション。また、調べた事柄が自分たちのものになっているので、発表の言葉に力があります。本校1年生の学力の高さを感じさせる発表でした。

◎2年生発表「命どぅ宝 ~過去を未来へ、語り継ぐ~」

|

|

|

|

|

|

2年生は、12月に実施する沖縄への修学旅行へ向け、総合的な学習の時間を通して、戦争の悲惨さを通して、平和の大切さについて学習を重ねてきました。そして、この学習発表会では、沖縄戦についての学習で学んだことを、劇と構成詩で発表しました。台本、背景、動画の全てを、構成詩担当の生徒たちの手で作ったそうです。本番の沖縄修学旅行での学びに更なる期待を抱かせる発表でした。

◎3年生発表「『 いのち 』~人として輝く生き方を~」

|

|

|

|

|

|

3年生は、合志楓の森中学校が開校して以来、総合的な学習の時間に取り組んできた「ハンセン病問題」についての学び「KAEDE’S PRIDE PROJECT」の集大成を発表しました。東門にある石碑に込められた思いや、ハンセン病問題の歴史、そしてその中で生きてこられた方々の思いを、劇・構成詩・歌の三部構成で発表しましたが、さすが3年生。そのクオリティの高さには目を見張るものがありました。発表の後半は感動しまくって、私(校長)は目に大粒の涙を浮かべてしまいました。今この時期でこんなにも込み上げてくるものがあるのですから、卒業式は式辞をちゃんとできるだろうか心配になってきました。

◎合唱コンクール(別掲:ここをクリック)

◎吹奏楽部発表「Enjoy Music!!楓の森ブラス!」

|

|

|

学習発表会の大取は、吹奏楽部の発表でした。多方面から絶大なサポートをしていただいたおかげて、楽器を購入することができ、本年4月から音楽部は吹奏楽部として再スタートしました。創部3ヶ月で吹奏楽コンクールにも挑戦し、その演奏力は日々進化しています。この日は、「青と夏」「ドラえもん」「風になりたい」の3曲を披露し、会場を楽しい雰囲気に包んでくれました。

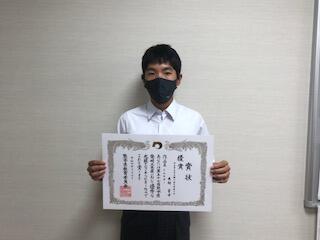

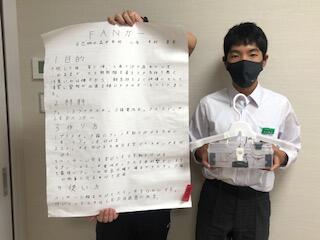

FANガー(熊本県発明工夫展入選)

FANガー(熊本県発明工夫展入選)

|

|

|

第57回熊本県発明工夫展に、本校2年生の 米村 君の作品が、見事「優賞」に入選しましたので、紹介します。

その名も「FANガー」。なかなか洗濯に出せない制服のジャケットが、いつもサラサラで着られるようにと開発した作品です。風が下からだけでなく、横からも出るようになっており、消し忘れないよう赤いLEDライトもついています。その上、配線も圧縮チューブで隠し、見た目も綺麗です。

ちょっとした工夫や発明ですが、その中にキラリと光る才能を感じますね。日本の産業を支えてきた技術力が、このような知恵や工夫によって発展してきたことを思うと、将来がとても有望で楽しみな生徒だと思います。

Padlet(パドレット)を使った道徳授業(3年)

Padlet(パドレット)を使った道徳授業(3年)

|

|

|

すでに何回か学校生活(ブログ)に記事を書いている「ローテーション道徳」ですが、現在、第3学年も実施しています。本日(9日)の4校時、3年2組の道徳の時間は、喜納 先生が、Padlet(パドレット)というオンライン掲示板ソフトを使って、興味深い授業をしていましたので、紹介します。

Padletとは、Webブラウザ上で対話的・協働的な授業を実現しようする際に有効ではないかと、最近流行りだしたソフトです。この手のオンラインソフトは、Google Jamboard(グーグルジャムボード)はじめ、たくさん出回ってはいますが、このソフトのいいところは、投稿にしてもコメントにしてもとても直感的なので、生徒はすぐに使える上、自然に対話が成立するように設計されているところだと言われています。

私(校長)が見に行った時、生徒たちはすでに多くの投稿をしていました。道徳的価値に対する互いの考えを、一目瞭然で見合えるだけでも、すでに対話的な学習になっていると思いますが、互いの投稿に「いいね」を返す機能も付いています。中には自分の考えを表現することが苦手な生徒もいますが、そういう生徒は、友達の意見に「いいね」を返すだけでも立派に授業に参加したことになりますね。

ただし、このようなオンラインソフトを利用した授業は、「荒れた」学級ではなかなか成立しにくいと言われています。なぜなら「汚い言葉」や「ふざけた言葉」が飛び交うからです。その点、本校の3年生は、とても理性的で大人なので、そういう投稿は少ないです。むしろそれとは真逆で、ただ共感する意見を探すだけでなく、洗練された言葉や文章、価値の高い意見などを見つけ、それらをロールモデルにしようと試みている生徒もいるように感じました。

熊本県教育功労(優秀教職員)表彰式

熊本県教育功労(優秀教職員)表彰式

|

|

|

昨日(8日)、菊池総合庁舎で、令和4年度(2022年度) 熊本県教育功労(優秀教職員)表彰式が行われ、マスター部門で優秀教職員に選ばれた本校の 光永 教諭が表彰を受けました。所属の校長としても、大変嬉しくまた誇らしく感じているところです。なお、県教育委員会からの通知に添付されていた同教諭の功績の概要は次のとおりですので、ご紹介しておきます。

| ● 壁新聞作成を通した国語教育の優れた指導力 長年、国語指導及び研究に真摯に取り組み、国語教育の一環として壁新聞制作の指導に取り組んでいる。前任校では、熊日新聞コンクール中学新聞の部(壁新聞の部)において、4年連続で熊日賞(第1席)を受賞し、本校でも5年連続となる熊日賞に加え、最優秀賞、優秀賞と第1~3席を受賞する快挙を達成した。この取組及び作品は、ハンセン病問題に係る人権教育・啓発の上でも意義が大きく、制作に取り組んだ生徒たちの自己有用感はもとより、生徒たちの「学校に対する誇り」を高めることにつながっている。 |

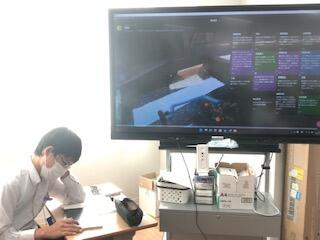

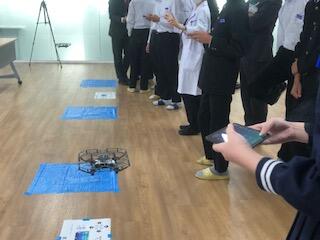

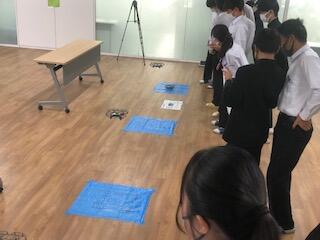

ドローンを使った授業(3年技術)

ドローンを使った授業(3年技術)

|

|

|

|

|

|

本日(7日)の3・4校時、3年3組の技術の授業では、ドローンを使った授業を行いました(1組・2組も後日実施)。指導内容としては、技術・家庭科(技術分野)の内容「D 情報の技術」に当たるものですが、これは合志市(商工振興課)が中心となって産学官協働で進めている「ドローンプロジェクト」の一貫として行っているものでもあります。本日は、今年ルーロ合志内に設立した(株)そらとも(ソラトモ)代表取締役社長の 長永 様と慶應義塾大学医学部光超音波イメージング研究室研究員の 浦野 様に講師としてご来校いただき、生徒たちに指導いただきました。

始めにドローンとリンクしているタブレットの操作を指導いただき、その後、実際にドローンを飛ばしてみました。そこは、オンラインゲーム世代の生徒たち。全く抵抗感無く操作できていました。しかし、これからが本当の学習です。なぜドローンが飛行できるのか、航空力学の話などになると、ちょっと難しい内容も出てきました。最終的には、機械に命令を与えそのとおりに動作させる、つまり「プログラミング教育」の部分が重要になってきます。ただし、まずは生徒たちが、興味・関心を持って学習に向かうことは大事ですよね。そういった意味からも、とても教育効果が高い取組ではないかと思いました。

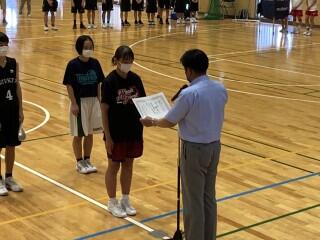

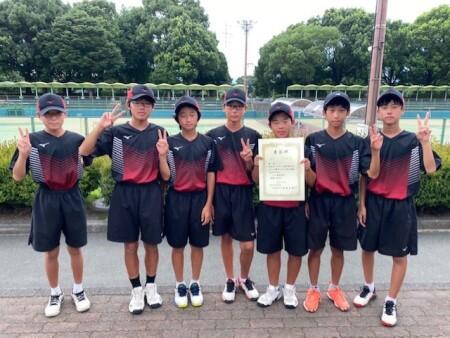

好結果が続きますね!!(部活動)

好結果が続きますね!!(部活動)

|

|

土曜日(5日)に行われた部活動の大会で、好結果が残りましたので紹介します。

一つは、第18回山鹿温泉杯中学生ソフトテニス大会の男子団体で、男子ソフトテニス部が準優勝を果たしました。決勝戦は、九州3位の天水中に敗れましたが、今後につながる貴重な経験となったのではないでしょうか。

もう一つは、第2回カルロスJrカップバスケットボール大会で、女子バスケットボール部が3位入賞を果たしました。また、川本さん(2年生)が、ベスト5(優秀選手)にも選ばれたそうです。

なお、先週(10/30)に行われた令和4年度菊池郡市中学学年別大会では、男子1年の部で中村君(1年生)が、見事優勝していましたので写真はありませんが、併せてご紹介しておきます。

生徒会選挙討論会及び投票

生徒会選挙討論会及び投票

|

|

|

|

|

|

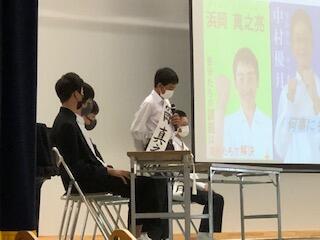

本日(4日)の5・6校時に体育館で、本校2回目となる令和4度の生徒会選挙の討論会及び投票が行われました。

討論会では、2つのテーマ、グループ①(1年生)「笑顔あふれる楓の森中学校をつくるにはどうしたらよいか」、グループ②(2年生)「『伝える力』をつけるにはどうしたら良いか」、の討論を行いました。

この2つのテーマは、現在本校で起きている生徒指導上の課題や小学校・中学校が合同で進めている研究に関連するものです。これらに対して、本校のリーダーとなろうとする生徒たちから、こんなにもしっかりした考えを聞くことができるのは、校長としてとても心強いものです。

なお、討論会の終了後、生徒会担当の森 先生から、今回の選挙を裏から支えた選挙管理委員会の取組の紹介もありました。本校の生徒会活動の「自治」の精神は、こんなところから培われていくんだと改めて思いました。

また、昨年度と同様、小学6年生も討論会を参観しました。その上、昨年度の意見を踏まえ、本年度は6年生にも模擬投票をしてもらうことになりました。

曲想で勝負かな?(1年音楽)

曲想で勝負かな?(1年音楽)

|

|

|

合唱コンクール(学習発表会)まで、あと1週間ほどになりました。1・2年生は、先週、プレコンクールを行いましたし、3年生は中学校最後の合唱コンクールです。どの学年も意識が高まり、昼休みや放課後の練習にも熱が入ってきているようです。

本日(4日)の3校時、音楽室では1年2組が、音楽の授業として合唱の練習をしており、私(校長)が来たので、自由曲を「通し」で披露してくれました。私(校長)は、これまで幾度となく合唱コンクールにおける生徒の歌声を聴いてきましたが、声量と声質については、1年生としてはなかなかのものだと感じました。ただし、指揮を含め、曲想(例えば、音を大きくしたり小さくしたり)については、まだまだ改善の余地があるようで、コンクール本番は「曲想で勝負かな?」と感じました。

輝ける未来(3年書写)

輝ける未来(3年書写)

|

|

|

本日(4日)の3校時、3年1組教室に近づいても音は聞こえず、照明だけはついているようなので、「特別教室等の授業に移動した際の消し忘れかな。」と思って教室の中を見てみると、生徒たちはいて、黙々と毛筆の書写をしていました。

担当の 光永 先生が、壁新聞コンクールの作品を提出しに行っているため、やむなく自習として書写をしていたのですが、監督(補欠)の先生もいないのに、本当にビックリするぐらい「お利口さん」です。いや「お利口さん」という言葉は、この生徒たちには失礼なのかもしれません。自分が今、何をやるべきかをしっかり自覚し、実行する。つまり「自立」あるいは「自律」しているのです。また、合志楓の森中第1期生としての誇りが伝わってきます、いみじくも書写の題材は「輝ける未来」です。「自立・自律し、誇り高き君たちの未来は、きっと輝いてるよ。」と声を掛けたくなる雰囲気でした。

なお、この書写の授業は、合志市の書道展に優秀作を出品するため、毎年度この時期に、全学年で行っているものです。

合唱コンクールのプレコンクール(1年)

合唱コンクールのプレコンクール(1年)

|

|

|

昨日(27日)、1年生は11月11日(土)に開催される合唱コンクール(学習発表会)のプレコンクールを行いました。

今回のコンクールは、1年生はもちろんのこと、コロナ禍のため昨年度は開催できなかったので、合志楓の森中学校初の行事となります。合唱コンクールとはどのような雰囲気なのか、また他のクラスの歌声はどうなのか、等あまり分かっていない状況です。そこで、事前にプレコンクールを行い、生徒たちのモチベーションをあげようと実施しました。

1年生は声変わり途中の男子生徒も多く、正直言ってまだまだ感は否めませんが、これをきっかけにより練習に熱が入り、本番までにより洗練された歌声に仕上がっていくことを期待しています。

なお、2年生は本日、プレコンクールを実施することになっています。

生徒会の役員選挙が始まりました

生徒会の役員選挙が始まりました

|

|

|

本年度も生徒会役員選挙の時期になりました。合志楓の森中学校の第2期の執行部役員を選出する選挙は、11月4日(金)の討論会及び投開票に向け、昨日(27日)からすでに選挙戦が始まっています。

左の写真は、3階の展示スペースに掲示してある立候補者のポスターです。まるで本物の国政・地方選挙のポスター掲示板かと間違えるぐらいよくできていると思いませんか。その他、選挙公約、選挙公報など、計画から作成、掲示、運営まで、選挙管理委員長の 坂口 君を中心に、全て生徒たちがやってくれています。

一方、各学級からの立候補者や応援の生徒たちは、朝の登校時間に東門やみんなの玄関の北側入り口で、選挙運動をやっています。また、来週は、昼休みのオンライン放送を使って放送演説も行う予定です。

このように生徒会選挙が盛り上がることは、生徒たち一人一人の「自分たちで学校を創っていく」という意識につながり、とても好ましいことだと考えています。また、将来の日本社会を支える良識ある公民を育てる上でも、とても大切な経験になっているのではないでしょうか。

なお、小学校のHPにも 角田 校長先生が記事を掲載してくださっていましたので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

ローテーション道徳(1年)

ローテーション道徳(1年)

|

|

|

2年部に引き続き、先週から1年部でも「ローテーション道徳」を実施しています。今回も、私(校長)はローテーションに「かてて」もらい、私は「使って大丈夫?」という資料で「自他の権利と法の遵守」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。

私は、先週は1年3組で実施し、本日(25日)は1年2組で授業を行いました。先週の授業もそうでしたが、本年度の1年生はとてもよく発表しますね。またその発表内容も、言葉(文章)がしっかりしていて、教師からの問いに適切に対応した内容が多いです。

今回の授業で扱った「著作権法」上の様々な問題は、生徒たちがこれからネット社会を生きていく上で、切り離して考えることのできない事柄です。そういう問題に向き合うきっかけとなる授業になっていたら嬉しいです。

共通テスト(3年生)

共通テスト(3年生)

|

|

|

本日(25日)と明日(26日)、県下一斉に中学校第3学年えは共通テストが実施されています。

共通テストは、公立高校入試と全く同じ日程で、本日(1日目)が国語・理科・英語、明日(2日目)が社会・数学の順序で実施し、その結果は、進路選択のための重要な資料となりなす。

写真は2校時の理科の場面(左から1組、2組、3組)ですが、そのクラスの生徒たちの高校入試本番さながらに、緊張感を持ってテストを受けていました。各教科を担当する先生方の話によると、本日の3教科については、とても難易度の高い問題が多かったそうです。学年主任の 深水 先生からも、年々その傾向が強くなってきていると聞きましたが、みんな同じ問題を解いているのですから条件は同じです。

しかし、一般にテストが難しい時は、「学力の高い生徒にとって不利(学力の高い低いに関係なくみんなできない)」とも言われており、優秀な本校の3年生の出来映えがどうだったか気になるところです。また、進路選択の際、慎重な判断になる傾向はあるかもしれません。

とにかく明日まで、自分の今現在の実力をしっかり確かめるため、精一杯テストを受けてほしいと思っています。

合志市総合防災訓練

合志市総合防災訓練

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(23日)、合志楓の森小学校・中学校を会場に、令和4年度合志市総合防災訓練が実施されました。

まず、8:40から、地震及び地震に伴う火災発生を想定した避難訓練(運動場へ避難)が行われました。前回の火災の避難訓練の時と比べると、おしゃべりとしたり笑っていたりするのは、小中学生に関係なくほとんど見られず、真剣な訓練態度だったと思います。ただ、防火扉や防火シャッターが閉まっているところで、避難の列が詰まるので、避難を急ぐあまり前の人を押したりしないよう注意してほしいと思いました(講評で指導しました)。

続いてそのままグラウンドで、本校校舎屋上で行われた「ヘリ救出デモ」を見学しました。要救出者役としては 中島 教育長と小学校の角田 校長のお2人が選ばれ(私は高所恐怖症なので辞退しました)、見事に吊り上げられ、無事救助されました。

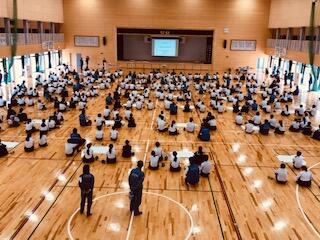

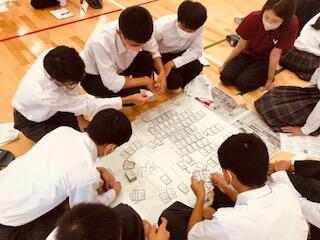

その後、小学生は主に屋外で災害関連・避難所関連の展示のスタンプラリー、中学生は体育館で避難所運営ゲームを体験しました。中学校が行った「避難所開設運営訓練」は、熊本大学工学部の竹内 教授を講師に、縦割りの各班に防災士の皆様が1班1人ついていただき、ゴーディネートを受けながら実施しました。実際に行ったゲームは「H(ひなんじょ)U(うんえい)G(げーむ)⇒ HUG」と呼ばれるもので、いろんな条件の避難者(例えば、ペット連れの避難者や発熱がある避難者‥‥)にどのように対応するのか、各グループで話し合いながら、避難所の疑似運営をしていました。無作為に構成した縦割りの班ですが、3年生がリーダーシップをとったり、1・2年生が意欲的に役目を果たしたりしている班が多くあり、避難所運営で大事になってくる「コミュケーション力」を育てる上でも意義があるなと思いました。

さらに情報委員会の生徒は、臨時に開設したFM局の運営にも関わりました。インタビューする生徒もなかなか様になっていますが、それに受け答える生徒の言葉がただの一問一答でなく、実際に体験したことを自分の言葉に換えて話しているので「なんかカッコいいな~!」と感じました。

本日は授業日と日曜日を振り替え、合志市当局や消防・警察・自衛隊等の関係機関と全面的に連携・協力しながら実施しました。本日の体験が、子供たちにとって貴重な体験になり、地域住民の1人として防災意識がさらに高まったものと思います。

なお、小学生の活動の様子は小学校HPに掲載されていますので、リンク(こちらをクリック)を貼っておきます。

【更新終了】菊池郡市中体連駅伝大会

【更新終了】菊池郡市中体連駅伝大会

【更新終了】上の記事ほど最新です。

|

競技が終了し、閉会式となりました。優勝は男女ともに西合志南中学校でした。監督の 益﨑 先生の話では、本年度は昨年度よりもかなり高速のレースだったそうです。そういう中でも昨年度より順位を上げ、タイム的にも大幅に記録更新しました。選手達は胸を張って学校に帰ってきてほしいと思います。

また、男子2区を走った2年生の榅山君は、見事、区間賞(区間新記録)でした。また、女子2区の同じく2年生の竹下さんも区間3位という好記録で、来年度が楽しみです。

3年生はこれですべての部活動が終了することになりますが、この駅伝大会に限らず、全ての部活動で後輩たちへ立派にタスキをつないでくれたと思っています。1・2年生はそのタスキを受け継ぎ、部活動など運動面においても、さらに合志楓の森中の歴史と伝統を発展させてくれるものと期待しているところです。

|

|

|

最後のデッドヒートに競り勝ち、6位のままゴールイン!! 男子も目標達成はなりませんでしたが、昨年度より3位躍進の大健闘です。選手、サポートの皆さん。お疲れ様でした。

|

|

|

6位をキープして、最終走者の西野君へ。まだまだ盛り返せます。頑張れ!!

|

|

|

6位に順位を落としましたが、少し前に捉えられそうな選手が。第5走者の3年生、衹園田君、ファイトだ!!

|

|

|

順位を落とし5位で第4走者の隅倉君へ。上位との差を少しでも詰めておきたいところです。

|

|

|

順位を1つ上げ、2位で第3走者の木村君へ。2年生の榅山君、期待通りの走りでした!! 1位との差は僅かです。さあ、後続の選手、踏ん張るぞ!!

|

|

|

3位で、第2走者の榅山君へタスキが渡りました。トップとの差は30秒程度です。榅山君頼むよ!!

|

|

|

|

|

|

12:30。男子の部がスタートしました。第1走者は、男子キャプテン、3年生の坂口君です。男子は、1区と6区が4km。2区〜5区は3kmです。

|

|

|

7位でゴールイン!! 目標達成はなりませんでしたが、昨年度から2位躍進の好結果です。 みんなよく頑張りました。

|

|

|

順位を1つ上げ、5位で最終走者の川口さんへ。中嶋さん、よく頑張りました。川口さん、頼むよ!!

|

|

|

3つ順位を落とし、6位で第4走者の中嶋さんに。まだまだこれからです。頑張れ!!

|

|

|

順位を上げ、3位で第3走者の中野さんに繋ぎました。竹下さん、大金星です。トップとの差は、変わらず35秒程度です。中野さん、踏ん張ってください。!!

|

|

|

4位で第2走者の竹下さんへタスキが渡りました。トップとの差は、約35秒。大健闘です。2区から4区は2kmです。

|

|

|

|

|

|

11:00。女子の部がスタートしました。第1走者は、3年生で女子チームキャプテンの河﨑さんです。1区は3kmを走ります。

|

|

|

会場の大津町運動公園の陸上競技場です。競技場とその周りの周回コースでレースが行われます。右写真の左から2番目のテントが合志楓の森中です。選手の他サポートメンバーを含め18人参加しています。

開会式前、女子チームは待機場所でタスキの受け渡しの確認をしていました。合志楓の森中のユニフォームは、スクールカラーのエンジに黄色のライン、ゼッケンは学校番号の9番です。

9:30から開会式となりました。昨年度優勝校の菊池南中(女子)と西合志南中(男子)からの優勝旗返還、大会会長挨拶、選手宣誓がありました。

競技は、女子が11:00から、男子が12:30からとなっています。

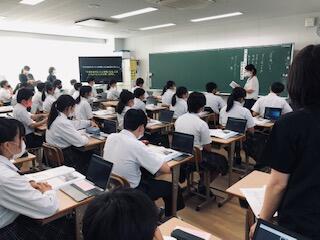

高校説明会

高校説明会

|

|

|

|

|

|

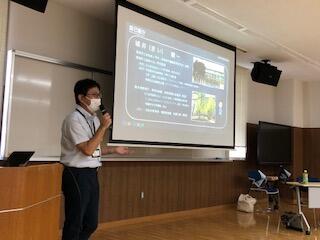

本日(17日)の5・6・7校時、第3学年は進路説明会を実施しました。本日は公立(県立・私立)高校の14校を実施し、明日は私立高校の16校を実施する予定です。

コロナ禍でなければ、夏季休業中にもっとたくさんの体験入学等が行われたと思います。ですから、今回の高校説明会で、自分があまり意識をしていなかった高校にも、「こんな学校だったんだ‼」と改めて気付かされる部分があったかもしれません。生徒たちは、自分の夢実現をより現実につなげてくれそうな学校が見つかったでしょうか

各高校からは進路担当の先生だけでなく、自ら本校にお越しになり、自校のアピールをされている校長先生・副校長先生もおられ、定員割れが続く高校も相当数ある中、どの学校も必死なんだなと感じました。また、高校の魅力を伝える動画を流したり、高校と本校をオンラインでつなぎ、高校生の先輩たちが直接画面に登場してアピールしたりと様々な工夫をされていました。

こういう説明会では、最後に「質問はありませんか?」と聞かれるものの、特に質問もなく終わることが多いのですが、本校の3年生は、しっかり質問できます。というか、本当に質問したいからしているのでしょう。進路意識の高さを感じます。

中体連駅伝大会の選手推戴式

中体連駅伝大会の選手推戴式

|

|

|

始業式に引き続き、10月21日(金)に大津町運動公園周回コースで開催される菊池郡市中学校体育大会(中体連)駅伝大会の選手推戴式を行いました。

まず始めに、代表選手の紹介がありました。出場者メンバーは、調整具合で最後の最後に決定するそうで、本日はチーム全員の紹介でした。

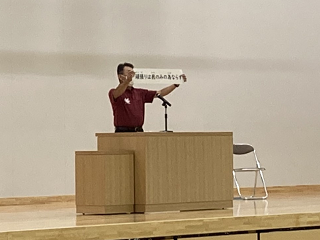

続いて校長の話となり、私からは先日の終業式で話した「頑張りは我のみに為ならず」と再度提示し、ただし「駅伝の場合、その頑張り方が重要。そのためにこれまで練習してきたはず。その成果をしっかり発揮して目標を達成してほしい」と激励しました。

その後、女子チームのキャプテンの 河﨑 さんから宣誓がありました。これまでの様々な苦労や努力を重ねてきたことを振り返りながら、必ずチーム一丸となって結果を残したい。」という並々ならぬ決意が述べられました。男子は2位、女子は3位を目標としているそうですが、昨年度1・2年生だけのチームで大健闘したことを思い出すと、決して叶えられない目標ではないと思っています。

最後に、生徒会長の 三村 さんから、激励の言葉がありました。合志楓の森中のみんなで応援しています。思う存分走り抜いてきてください。

就任式及び後期始業式

就任式及び後期始業式

|

|

|

本日(13日)から、令和4年度の後期がスタートしました。本日は、大掃除の後、体育館で就任式及び後期の始業式を実施しました。

就任式では、本日から着任された 上林 華那 先生の紹介を行いました。上林 先生は、産前・産後休暇及び育児休業中の 吉留 先生の代替として任用することになった先生で、やっと未補充の状況を解消することができました。ただし、理科担当の 吉留 先生の授業を補填するためには、すでに非常勤講師の 北田 先生に来ていただいているため、校内人事によって、未配置の状況であった特別支援教育加配として勤務いただき、実質的には先日から産休に入った 平野先生の業務をお願いすることにしています。このような特段の配慮をいただいた県教育委員会には、心より感謝申し上げたいと思います。なお、上林 華那 先生は、昨年度本校に勤務いただだいた 上林 匠 先生とご夫婦であり、いろいろ話を聞いて本校に勤務することをとても楽しみにしておられたそうです。

次の始業式では、今回は 髙橋 教頭先生にお話をしていただきました。教頭先生は、頭に青色と黄色のはちまきをつけて登壇され、「一体何をされるのだろう」と生徒たちは興味津々。実は、青色のはちまきを前期、黄色のはちまきを後期に例えて、黄色の端つまり本年度3月に、自分はどういう姿でありたいかを思い浮かべ、それに向けて後期を充実させようという旨のお話しでした。それにしても、教頭先生はお話がとても上手で、これからは私(校長)なんかより、いつも教頭先生に話してもらった方がいいんじゃないかと思うぐらいです。いつ校長先生になられても大丈夫ですね。

駅伝の試走(2回目)

駅伝の試走(2回目)

|

|

|

|

|

|

本校の駅伝チームは、10月21日(金)に大津町運動公園の周回コースで開催される菊池郡市中体連大会駅伝大会へ向け、日々の練習を頑張っているところです。

本日(12日)の午前中、運動公園での2回目の試走を行いました。風が強い中でしたが、駅伝メンバー達は、それぞれの全力を尽くして走っていました。また、同様に試走に来ている他の中学校の走りに刺激をもらいながら、走り抜くことができていたようです。

男子は2位入賞、女子は3位入賞を目指していますが、この目標は、昨年度1・2年生だけのチームで大健闘した結果からしても、不可能ではないと思っています。本番まであと1週間。これからは練習しすぎないこともまた作戦の一つです。しっかりと調整して、最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待しています。

頑張りは我のみの為ならず(前期の終業式)

頑張りは我のみの為ならず(前期の終業式)

|

|

|

|

|

|

本日(7日)は、1校時に大掃除をした後、1校時の途中から2校時にかけて、体育館で前期の終業式を行いました。

終業式に先立ち、表彰を行いました。以前の「学校生活(ブログ)」にも書いていますように、最近本校の部活動はとても調子がよく、たくさんの団体・個人の表彰を行いました。

終業式では、まず各学年代表および生徒会執行部代表の生徒4人が、「前期の振り返りおよび後期へ向けた抱負」を発表してくれました。4人とも原稿やタブレットを手にはしていましたが、それを読むのではなく、自分の言葉でしっかりと発表してくれました。内容的には。特に自分の弱さや足りなかった部分にも目を向け、本音で語ってくれていたので、聞いている生徒たちにも共感できる部分がたくさんあったのではないかと思います。

校長の話では、始めに2つの嬉しい報告をしました。その1つ目は、令和4年度熊本県教育功労(優秀教職員)表彰に本校の 光永 万美 先生が選ばれたことです。その功績として評価された一番大きな部分は、壁新聞作成を通した国語教育です。ご承知のとおり、昨年度本校から出品した壁新聞の作品は、熊日賞、最優秀賞、優秀賞(1席~3席)を受賞しました。光永 先生のご指導を受けながら、現3年生の壁新聞チームの生徒たちが頑張ってくれたことが、今回の表彰につながったのではないでしょうか。なお、この表彰は、過年度に 髙橋 教頭先生と保健室の 橋爪先生も表彰されています。

2つめは、文部科学省が発行している「中等教育資料」という月刊誌のグラビアページに、本校で取り組んでいるプレゼン教育が紹介されることです。そこで使われる写真は、昨年度の学習発表会の様子(壁新聞「楓の軌跡」チームの発表場面)になりました。これも、生徒たちが日頃からプレゼンテーションを通じて意欲的に学習活動に取り組み、豊かで確かな力を高めてきたおかげです。「合志楓の森中学校」の知名度が、熊本県を超え全国に広がりつつあることを生徒たちに紹介しました。

このように、本校の生徒たちは先生方とともに、様々な実績を残してきました。生徒たち一人一人の頑張りが、合志楓の森中学校の歴史と伝統を創るのに大きく貢献していることを踏まえ、私から自作の「頑張りは我のみの為ならず」という格言を生徒たちに送りました。

生徒たちの数々の頑張りが見られる中ですが、最後にさらに頑張ってほしいこととして「英語」をあげました。TSMCの熊本県進出の動きを受け、熊本市内にインターナショナルスクールの中等部ができる予定だそうですが(これまでは幼稚部・小学部のみ)、「インターナショナルスクールに行かなくても、英語力を高められる学校にしたい」、先日の知事出前ゼミを振り返り、「逆境の中で夢を実現した 蒲島 知事も英語でコミュニケーションできる自信がなかったら、アメリカに渡ることはなく夢を叶えることもなかったはず」、「英語が使えれば、皆さんの人生の選択肢が増え、夢を叶えやすくなる」という旨の話をしました。

「英語で他校、他郡市、他県を凌駕する」という校長の夢(もはや野望)が、この合志楓の森中の精鋭たちになら不可能なことではないかもしれない。そんな気持ちになっています。

「自治」の精神が溢れている(生徒集会)

「自治」の精神が溢れている(生徒集会)

|

|

|

本日(6日)の7校時、体育館において生徒集会を行いました。もちろん進行から発表まですべて生徒たちで行いました。

本日の内容は、主に各委員会で話し合った内容の発表でしたが、そのほとんどが小中合同の委員会で取り組む活動の紹介やお願いで、すべてプレゼンテーション形式で行いました。各委員会の発表者(委員長又は副委員長)のプレゼンテーションについては、まあ見事なものです。大人の世界でも十分通用するレベルだと思いますし、中には「これって結婚式の司会者?」みたいに勘違いするほどの言葉使いも‥‥。

また、内容的にも一生懸命練ったと思われるユニークな内容が多く、小中合同で行うことに対する様々な配慮も聞かれました。あえて一つ注文を言うなら、「してください」的な言い方より「一緒にやりましょう」的な言い方の方がさらに良かったかなと思います。

とにかく本校の生徒会(委員会)活動には、「自治」の精神が溢れています。それがとても嬉しいし、誇らしい校長でした。

逆境の中にこそ夢がある(知事出前ゼミ)

逆境の中にこそ夢がある(知事出前ゼミ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

本日(4日)の5・6校時、本校体育館で、 蒲島 郁夫 熊本県知事をお迎えし、知事出前ゼミを実施しました。

この出前ゼミは、蒲島 知事がご就任以来、続けてこられたことで今回で71回目になりますが、ここ数年はコロナ禍のため中止していたので、久しぶりの実施となります。

知事のお話を全てここに書き出すことはしませんが、極貧生活の幼少時代からいわゆる「落ちこぼれ」だった高校時代。農協職員からアメリカでの農奴のような生活を経て、ついに東大教授へ。さらには熊本県知事への転身を図られた紆余曲折の人生を、プレゼンテーションのスライドに実際のエピソードを交え、語っていただきました。

また、熊本地震や熊本豪雨に見舞われる中、県民の最大幸福量を目指して取り組まれている県政の概要や、TSMCに象徴される熊本の未来像についても語られました。

最後には、① 人生の可能性は無限大、② 逆境の中にこそ、夢がある、③ 夢を持ち、夢に向かって一歩を踏み出す、④ 期待値を超える(120%の努力)とまとめられ、まさしく子供たちに勇気を与え、夢を大きく膨らませる一助になる有意義な体験だったと思います。

後半には、サプライズで熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンが登場し、会場を沸かせてくれました。ちょっとした不手際で、ダンスの曲が途中でとまるハプニングがありましたが、それも上手なフォローでみんなの笑顔につなげてくれる、さすが「しあわせ部長」くまモンです。

終盤に2人の生徒が質問をしましたが、「皿を割れ」のお話からチャレンジすることの大切さや、ふるさと熊本の素晴らしさを伝えていだくことになるナイスな質問だったと思います。また、三村 生徒会長のお礼の言葉では、このゼミのお話を自分たちの今後につなげていく決意が述べられ、知事から「立派な挨拶」とお褒めの言葉をいただきました。質問した2人と三村 会長はくまモンのバッチもらえてラッキーでしたね!!

ご多忙の知事は、講演が終わると直ちに次の公務へ向かわれましたが、知事をお見送りする際、知事が私(校長)に「素直ないい生徒たちですね。」とお褒めを言葉をかけていただきました。「その通りです」とはなかなか言えないので、謙遜して「ありがとうございます」と申し上げました。

英語検定

英語検定

|

|

|

今週26日(月)に全校生徒を対象に実施した英検IBAに引き続き、本日(30日)の6校時、3年生は全員、1・2年生は希望者が英語検定を受検しました。3年生については、公費による受検料全額補助があり全員受験となりますので、英語の授業としてカウントしました。また、2年生については、教育公務員弘済会から一部補助があります。

中には2級(高校卒業程度:3年生3人)や準2級(高校中級程度:3年生17人・2年生1人)のハイレベルにチャレンジした生徒もおり、そのことがまずは「凄いな!!」と思います。準2級の問題をちょっと見せてもらいましたが、正直、私(校長)はお手上げでした。また、それ以下の級であっても、各自がそれぞれのレベルにあった級を受検し、自分の英語力の向上につなげてくれることに大きな意義があると思っています。もちろん合格した場合は、その人が(履歴書等で)一生使える自分の能力を示す指標になりますし、高校入試の調査書等にも記載します。

また今回も、小学生(3級:2人)が受検しました。小学生の場合、通常は自分の学校とは別の会場に行って受検することになるのですが、これも小中校舎一体型のメリットと言えるでしょう。

私(校長)が日頃から唱えている「国際的視野を広げる」ためには、国際的な公用語である英語は必要不可欠だと思っています。このことについては、学校便り(楓の誉(第10号)R4.1.14 ・ 楓の誉(第5号)R4.8.31 等)でも言及していますので、よろしければそちらもご覧いただければ幸いです。

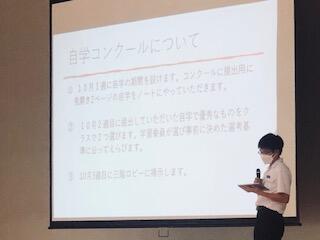

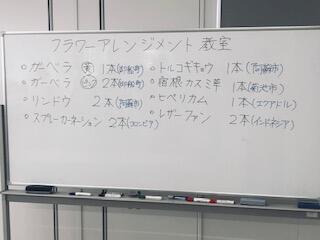

フラワーアレンジメント教室

フラワーアレンジメント教室

|

|

|

|

|

|

本日(29日)の3・4校時、もみじ学級は合同で、「出張フラワーアレンジメント教室」を行いました。これは、熊本県花き協会が、花き園芸の振興発展を目的として、小中学生を対象に実施している事業です。

ご提供いただいた花きは、ガーベラ(2種類)、リンドウ、スプレーカーネーション、トルコギキョウ、宿根カスミ草などの定番から、ヒペリカム、レザーファンという珍しい花もあり、主に熊本県産で一部海外から輸入された花がありました。園芸が趣味の私(校長)の見立てでは、結構お高い花も含まれているように思いました。

生徒たちは、短く枝を切ってコンパクトにまとめたり、左右非対称にして変化をつけたり、思い思いにアレンジメントを楽しんでいました。それぞれ個性はありましたが、もともとの花が綺麗なので、どれも素敵な作品に仕上がっていたと思います。

このような活動を通じて、生徒たちの興味や関心が広がったり、才能が開花したりすることもあるのではないでしょうか。やはり実際に体験してみることは、とても大事だなと思いました。

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

美味しかった豚のショウガ焼き(2年家庭科)

|

|

|

本日(27日)の4校時、2年3組の男子生徒2人が、家庭科の調理実習で作った豚のしょうが焼き(+ピーマンともやしの塩昆布炒め)を持ってきてくれました。

せっかくなので、試食をしながら2人と話をしてみると、コロナ禍の影響のため、中学生になってからの調理実習は今回が初めてだそうです。また、作り方、特に味付けについて質問してみました。しょう油、みりん、砂糖と擦ったショウガだそうです。お世辞抜きに本当に美味しかったです。やっぱりショウガがポイントですね。さらに、「擦ったショウガは茶色かった? それとも白かった?」とたずねると、「茶色っぽかったです。」と答えてくれました。それを聞いた私は、「茶色いショウガは、古ショウガと言って2年物。白っぽい1年物は新ショウガと言って、ショウガそもものを食べて、古ショウガは今日みたいに味付けとして使うことが多いんだよ。」と、ついウンチクを話してしまいました。しかし実は、一昨日、生姜が有名な八代市東陽町の東陽交流センター「せせらぎ」へ行って、新生姜を買ってきた際、家庭科の教員免許を持つ妻に教えてもらったことの受け売りでした。

なお、上の調理場面の写真は、2年3組担任の 森 先生が撮ってくれたものです。

野球部の大活躍

野球部の大活躍

|

|

|

昨日(26日)の「楓の森の舎窓から」にも載せていましたが、保護者の方に撮っていただいた写真が届きましたので、改めて紹介します。

この前の三連休に、第11回味岡旗軟式野球熊本県大会の合志市予選及び菊陽町すぎなみき旗争奪中学生野球大会で、見事W優勝を果たしました。なお、味岡旗の県大会は、全日本春季大会の予選を兼ねており、10月8日から人吉球磨の会場で開催されます。全国大会出場を目指して、さらに頑張ってほしいと思います。

人間の成長には、「失敗を教訓」にする場合と「成功を自信」にする場合があると思いますが、できれば後者の方がいいですよね。今回の野球部の優勝だけでなく、先日の男子ソフトテニス部の優勝、男子バスケットボール部の優勝、女子バスケットボールの3位入賞など、本校の部活動はとても調子がいいです。これらを自信にして、部活動以外の学習面や生活面での成長にもつなげてくれたら嬉しいです。くれぐれも「うぬぼれ」や「気の緩み」につなががらないよう、「勝って兜の緒を締めよ」でお願いしたいと思います。

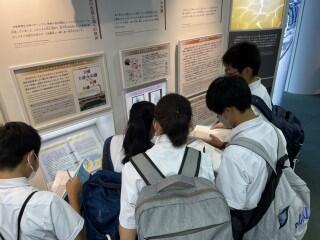

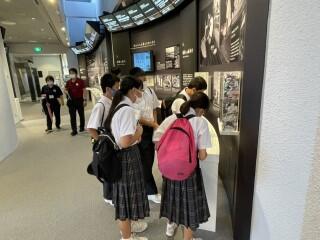

歴史資料館の見学(3年生)

歴史資料館の見学(3年生)

|

|

|

|

|

|

本日(22日)、3年生は菊池恵楓園の歴史資料館の見学を行いました。人数制限があるため、1・2校時に1組、3・4校時に2組、5・6校時に3組に見学しました。私(校長)が様子を見に行ったのは3・4校時ですので、上の写真は2組の様子です。

歴史資料館がリニューアルオープンしてから、授業として全員が資料館を訪れるのは初めてになります。3年生はあと半年で卒業ですから、今の時期に見学できて良かったなと思っています。見学は初めてでも、3年生は昨年度の総合的な学習の時間に、ハンセン病問題について、かなり深いところまで学習しています。ここにある展示品等が何を意味するのかよく分かっているからでしょうか。生徒たち学習態度はとても真剣でした。

とは言っても、資料館ではとうしても「モノ」の方に目が行きます。そのことを踏まえ、学年部の先生方からは、事前にキャプション(展示品等の説明)をしっかり読むことや、特に入所者の皆さんが詠んだ短歌をしっかり味わうよう指示がされていました。ですから、一つ一つの展示の前で足が止まり、2時間の授業では全然時間が足りない様子もうかがわれました。

3年生は今後、合志楓の森小学校・中学校の9カ年にわたるハンセン病問題学習「Kaede's Pride Project」の集大成として、「人権回復とこれからの生き方」というテーマで学習を行う予定です。

また、1・2年生も、今後歴史資料館の見学を含め、ハンセン病問題についての学習を系統的に実施する予定です。

道徳の公開授業(2年1組)

道徳の公開授業(2年1組)

|

|

|

|

|

|

前の学校生活の記事にも書いてありますが、東野 先生が行った道徳の公開授業については、こちらに掲載します。

この授業は、「『正念場』だモン」という平成28年熊本地震関連教材「つなぐ」からの資料を用い、「よりよく生きる喜び」という内容項目の授業でした。

東野 先生は、この授業に向けて学習構想案の作成等、夏休み前から準備を進めてきました。いろんな工夫を取り入れられていましたが、特に、

① 生徒たちが自分たちの実態を把握するために、「テキストマイニング」と呼ばれるICTを活用した意見の集約(意見の可視化)を取り入れる

② 本時の主発問である「あなたにとって『正念場』は何でしたか? また、それをどのように乗り越えましたか?」に対する生徒の意見を「フッシュボーン」という方法を用いて整理する

などは、参加された先生方に多くの示唆を与えるもので、新進気鋭の授業だったと思います。

このように多くの先生方が参観される授業では、授業者は相当緊張するものです。そのような中でも、果敢に授業にチャレンジした 東野 先生に、まずは拍手を送りたいと思います。また、2年1組の生徒たちは「こんなに発言するクラスだった?」と思うぐらい、積極的に意見交換をしていました。もしかしたら「緊張している先生を支えたい!!」という生徒たちの気持ちの反映だったかもしれません。担任の先生と生徒たちの信頼関係の強さにも感心しました。

なお、この授業は、1年から3年までの他の全クラスにZoom配信しました。視聴した生徒たちの反応は、後ほどワークシート等で確認したいと思いますが、2年生の真剣に道徳の授業に向かう姿は、特に1年生にとって意識改革につながるものではなったかと、私(校長)は思っています。

第62回熊本県道徳教育研究大会菊池大会

第62回熊本県道徳教育研究大会菊池大会

|

|

|

本日(21日)の午後、合志楓の森小学校・中学校を会場に、第62回熊本県道徳教育研究大会(菊池大会)が開催されました。コロナ禍のため、3年ぶりの開催となったそうですが、約160人のご来賓、役員、一般参加の皆様をお迎えし、無事実施することができました。

まず、体育館での全体会で、大江 会長のご挨拶があったあと、研究発表がありました。その後、公開授業となり、中学校では2年1組の道徳の授業を担任の東野先生が行い、中学校部会にご参加の先生方に公開しました。その後、この事業の授業研究会及び各学年別の分科会があり、本校の先生方も道徳に関する校内研修の一貫と参加して、研修を深めることができました。

ご参加の先生方は、口々に校舎や施設の凄さに驚かれていましたが、生徒たちの授業を頑張っている姿や落ち着いた生活態度等へのお褒めの言葉もたくさんいただき、校長としてとても機嫌の良い1日となりました。

なお、2年1組の公開授業については、別記事に特出し(ここをクリック)していますので、こちらをご覧ください。

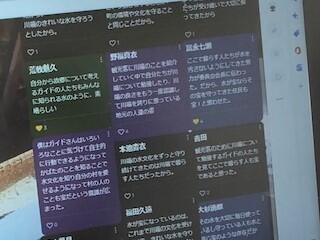

壁新聞の取材

壁新聞の取材

|

|

|

16日(金)の4校時、壁新聞を制作している1年生の生徒2人が、校長室に取材にやってきました。取材の主な内容は、本年5月、菊池恵楓園内にリニューアルオープンした歴史資料館に対し、校長としてどのような思いや考えを持っているかということです。

最初の質問は、「歴史資料館で一番印象に残っている展示物は?」というものでした。私はこの合志楓の森小学校・中学校の校地にかつてあった菊池医療刑務支所から移設され、実物が保存されている「独房」と答えました。また、「生徒たちに歴史資料館をどのように活用して欲しいか?」という質問には、「ぜひ2回以上、歴史資料館に行ってほしい。2回目は、ハンセン病問題に対する学習をする中で、疑問に思ったことや気になったことを確かめに行ってほしい。」と返しました。

女子生徒2人の誠実な取材態度に、私も真剣勝負で返したつもりです。しかし実際は、おじいちゃんが孫を可愛がる時のように、目尻が下がっていたかもしれません。

トイレの使い方についての学年集会(第1学年)

トイレの使い方についての学年集会(第1学年)

|

|

|

|

|

|

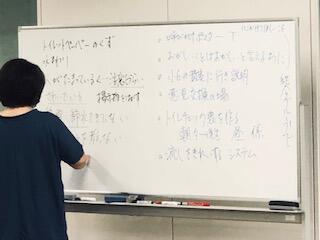

本日(16日)の6校時、第1学年は多目的室で、「トイレの使い方について考える」学年集会を行っていました。本日の「楓の森の舎窓から」にも書いていますが、これは最近のトイレの使用について、気になる点が多いことから実施することになったと、学年主任の 光永 先生から聞いています。

集会では、先に各学級で話し合ったトイレの使い方についての提案を、プレゼンテーションを使って各学級の代表者が行いました。それらを 光永 先生がホワイトボードに整理し、さらにグループを作り、どのよう改善すべきか話し合いを深めていました。

私(校長)が学級担任だった頃、こういうケースの学年集会は、生徒指導担当の先生が生徒の前に立って、いわゆる「説教」をしていたものです。しかし、このようなポトムアップな活動を通して、集団の規範意識が高まれば、問題行動に対する大きな抑止力になるのかもしれません。第1学年の「自分たちで考えさせること」を重視した取組を見て、「老兵が去る時期も間近か」と感じてしまいました。

なお、第1学年では「生活改善プロジェクト」と称して、定期的にこのような活動を取り入れていきたいと考えているそうです。

ローテーション道徳(2年:その2)

ローテーション道徳(2年:その2)

| 1組 渕上 教諭 (第2学年副担任) |

2組 東野 教諭 (2年1組担任) |

3組 町田 教諭 (第2学年主任) |

|

|

|

| 「樹齢7千年の杉」 | 「『正念場!!」だモン」 | 「『自分』って何だろう」 |

前に記事(こちらをクリック)にしていましたが、現在、第2学年では「ローテーション道徳」を行っており、今日(14日)の5校時、その2回目の授業が行われていました。

道徳の授業は、通常、学級担任が行いますが、このように副担任や他学級の担任が授業をすることにより、生徒たちは道徳の題材(資料)から学ぶだけでなく、いろんな大人の考え方や価値観に触れることにもなります。

また、中学校は学年部というチームで動いていますが、それでも学級担任は、生徒たちへの指導や支援で第一義的に関わることが多く、毎日の生活ノート等の点検や通知表等の作成等の負担もあります。このような負担の調整の効果もねらって実施しているところです。

そういうことで、校長もローテーション道徳に「かてて」もらっており、4回目と5回目に再登板です。

また、来週の21日(水)に本校で開催される熊本県道徳研究菊池大会で、東野 先生が公開授業をされるので、その事前研の授業ということで、学級担任ですが、ローテーションの中に入っています。東野先生の授業では、「メンチメーター」という意見集約のWebツールを使った先進的な道徳の授業をされていて「すごい!!」と感じました。その一方で、渕上 先生や町田 先生の授業も、これまでの豊富な経験に裏付けられた味のある授業だなと思いました。

前期期末テスト

前期期末テスト

|

|

|

本日から3日間(12日~14日)は、前期の期末テストです。1日目が1年生(体、国、理)・2年生(社、英、家)・3年生(国、理、音)、2日目が1年生(数、社、音)・2年生(理、国、体)・3年生(英、社、美)、3日目が1年生(英、美、技)・2年生(数、音、美)・3年生(数、家、対)の日程で行われます。今回は3学年とも9教科の長丁場のテストになりますが、最後まで諦めずテストにチャレンジしてほしいと思います。(写真は2校時、左から1年3組、2年3組、3年3組)。

1日目のテスト終了後に、たまたま出会った生徒会副会長の 佐藤 君に「テスト、どうだった?」とたずねてみたところ、「レベルが高かったです。」と返答が返ってきました。指導と評価は一体なので、佐藤 君の言う通りであれば、本校でレベルの高い教育ができているということの裏返しでもあります。レベルの高いテスト問題に取り組む生徒たちは大変ですが、校長としては喜ばしい部分もあります。

男女バスケットボール部 大活躍!!

男女バスケットボール部 大活躍!!

|

|

|

10日(土)、11日(日)に行われた菊陽町バスケットボール協会長杯において、男子バスケットボール部が、決勝戦で武蔵ヶ丘中を破り、見事優勝を果たしました。また、女子バスケットボールも準決勝で、大接戦ののち惜しくも菊陽中に敗れましたが、3位という大健闘の結果でした。

先日からの男子ソフトテニス部の団体や個人の優勝等に引き続き、最近、本校の部活動はとても調子が良いです。部活動も2年目を迎え、活動が充実してきていることがその背景にあるように思いますし、「文武両道」、学習面とのメリハリもついているように感じます。来年度の中体連に向け、どの部活動もこの調子で頑張ってほしいと思っています。

ローテーション道徳(2年)

ローテーション道徳(2年)

|

|

|

2年部では、今月から来月はじめにかけて、「ローテーション道徳」を実施しています。今年度は、私(校長)もこのローテーションに「かてて」もらい、私は「ヨシト」という資料で「いじめへの公正な態度」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。

学校便り(楓の誉(第1号)R4.4.22)などをお読みになった方はご承知かもしれませんが、私は平成26年度に県教育庁に新設された「いじめ防止対策班」という特命チームの班長だったので、私がこの内容項目を担当するのは、あまりにも生々しいかとも思いましたが、2年部からの要請がこれだったので承知しました。本日(8日)、その第1回目の授業を2年1組で行いました。

私の性分と言うか悪い癖と言うか、道徳の授業では、資料は半分ぐらいの時間しか使わず、あとは別の資料でアレンジしたり意外性のあるスパイスを入れたり(時にはウケをねらって脱線も)する授業を、ついついやっていまいます。それが吉と出るか凶と出るかは、扱った資料との絡みや生徒たちの実態等で変わってきます。果たして今日はどうだったでしょうか? 「授業者が楽しんでいるだけ」と言われないようにしないといけませんね。

校長の授業ということで、2の1の生徒たちは若干緊張気味だったかもしれませんが、授業態度はとても立派でした。あともう少し、挙手して自主的に発言してくれる生徒が多くなったらいいなと思いました。

なお、この授業で使ったプレゼンのスライドをアップしておきますので、興味のある方(先生)はご覧ください。

【速報・更新終了】菊池郡市中体連陸上競技大会

【速報・更新終了】菊池郡市中体連陸上競技大会

結果の概要はこちちら

令和4年度菊池郡市中学校総合体育大会陸上競技(上位入賞者).pdf

【更新終了】 *上の記事ほど最新です。

|

学校対抗は、男子6位、女子9位、総合7位という結果でした。学校規模からしても、ハードル競技やフィールド競技等に欠場種目が多かったことからしても、本校の選手たちのポテンシャルが十分に発揮できた結果だと思います。

また、長距離については、まだ中体連駅伝大会が残っています。長距離種目は特に入賞者が多かったので、本大会以上の実力が発揮できるのではないかと、今後が楽しみです。

選手の皆さん、大会を支えてくれた生徒の皆さん、引率・ご指導をいただいた先生・コーチの皆様、大変お疲れ様でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大会の最後を飾るリレーのプログラムになりました。男子低学年は、1走:小野君・2走:德永君・3走:下田君・4走:高来君、代表女子は、1走:坂元さん・2走:松村さん・3走:中川さん・4走:松瀬さん、代表男子は、1走:衹園田君、2走:宮﨑君、3走:谷水君・4走:木村君が出場しました。

どのチームも「楓の誇り」を胸にしっかりバトンを渡してくれたと思います。代表は男子も女子も組トップで、順位としても大健闘だったと思います。

|

|

|

|

|

|

代表男子男子1500mに西野君と奥園君、代表女子1500mに河﨑さんと井上さんが出場しました。女子の河﨑さんは、必死に前の2人にくらい付いていましたが、順序は変わらず3位入賞でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100mのプログラムになりました。1年女子は髙野さん、甲斐さん、1年男子は德永君、西君、2年女子は松村さん、坂元さん、2年男子は冨田君、清水君、3年男子は谷水君、衹園田君が出場しました。各学校のスプリンターが揃う中、本校の選手たちも全力の疾走を見せてくれました。

|

|

|

|

|

|

1年男子1500mに林君、⻆田君、2年男子1500mに椙山君、隅倉君が出場しました。1年の⻆田くんは5位入賞。2年の椙山君は、最終周までデッドヒート繰り広げ3位に入賞しました。代表男子400mには、木村君、中島君が出場しました。木村君は、最後のストレートを根性で追い上げ、組2位(6位入賞)に食い込みました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

代表男子3000mに、坂口君と原田君が出場しました。坂口君は、途中トップに立ちましたが、最後に競り負け、惜しくも2位でした。大健闘です。その後、代表女子800mに小西さん、佐藤さん。1年女子800mに川口さん、中野さん、、2年女子800mに井さん、竹下さんが出場しました。竹下さんは、組トップ(7位入賞)でゴールしました。

|

|

|

|

|

|

9:30から代表男子走り幅跳びが始まっています。本校からは、宮﨑君と衹園田君が出場しています。現時点で、2人とも5m40cmの高記録です。

一方トラックでは、代表男子200mが始まりました。宮﨑君、大川君が出場しました。

男子走り幅跳びは宮崎君4位、衹園田君5位という結果でした。

|

|

|

|

|

|

9:00。開会式が行われました。中体連会長の 中尾 武蔵ヶ丘中校長からは、本年度の中体連陸上大会が行われることを、皆様と共に喜び感謝したいこと、学校対抗で開催されるのは本年度が最後で記念すべき大会であることなどの挨拶がありました。また、選手宣誓をした大津北中の選手からは、「指導いただいた先生方や一緒に練習を頑張った仲間がいたから、いろんな困難を乗り越えられた」などの言葉もあり、本校の選手たちも同じような気持ちではないかと思いました。

なお、右上の写真は本校のバックヤードの様子です。競技に出場しない生徒も競技の補助員や「速報」の係などの先生方のアシスタント(下の3枚)として活躍しています。

また、本校はハードル競技は出場しないので、トラックに最初の種目は代表男子200m(10:15頃)になります。

郡市中体連陸上大会の選手推戴式

郡市中体連陸上大会の選手推戴式

|

|

|

本日(5日)の帰学活後、9月7日(水)にえがお健康スタジアムで開催される菊池郡市中体連陸上大会の選手推戴式を行いました。

代表選手は、陸上部員を中心に選出し、出場者のない種目について、陸上部以外からも選手を募って選抜しました。来年度から陸上大会は、他の競技と同じように中体連大会の1競技として行い、学校対抗で行うのは今年度で最後になります。本校の場合は、学校規模から合志中や西合志南中などの大規模校には学校対抗ではなかなか勝てないかもしれません。しかし、選手1人1人が個人の記録にチャレンジすることはできます。また、「楓の誇り」を持って「挨拶と返事だけはどの学校にも負けるな!!」と檄を飛ばしておきました。

選手代表の 坂口 君の誓いの言葉では、 ただ「頑張ります」だけではなく、大会参加を通して自分やこの合志楓の森中をいかに高めようとしているのか、そのやる気が伝わってきました。

最後には、応戦する生徒代表として、生徒会長の 三村 さんからは、「皆さんならやれます!!」温かくも勇気を与える激励の言葉がありました。

男子ソフトテニス部大活躍!!

男子ソフトテニス部大活躍!!

3日(土)に行われた菊池郡市ソフトテニス中学生新人大会で、男子ソフトテニス部が個人戦で、植田・高橋ペアが優勝し、神戸・角地ペアもベスト8に入賞。両ペアは県大会に出場することになりました。他にも古屋・益田ペアがベスト16に入るなど、みんなよく頑張っていたと顧問の 喜納 先生から報告がありました。

夏休みに行われた体育堂ソフトテニス大会での団体優勝に引き続き、男子ソフトテニス部は大活躍が続いていますね。この調子だと来年度の中体連は期待大です。他の部活動も男子ソフトテニス部に触発されて、健闘してくれることを期待しています。

「東京nanairoアンサンブル」コンサート

「東京nanairoアンサンブル」コンサート

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(2日)、昨日の小学校の公演に引き続き、文化庁再興事業の「東京nanairoアンサンブル」のコンサートがありました。2時間目が3年生、3時間目に1年生、4時間目に2年生が,、体育館で「生」の演奏や歌を聴きました。コロナ禍への配慮ということもあり、昨日から合わせると、6回もの公演をしていただいたことになります。

演奏者及び歌手の皆様については、小学校のHPに紹介(こちらをクリック)されていますので、ご参照いただきたいと思いますが、バイオリン担当で司会を務められた 矢野 翔 さんは、合志南小・合志中の出身で、小学校の角田 校長先生が合志中勤務時代の教え子であることもあって、この度のコンサートが実現しました。こんなところも、小学校・中学校が同じ校舎にいるメリットですね。本当に有り難いと思いました。

本日のブログラムは、中学生に合わせて、昨日の小学校から少し変更されていました。すべての楽曲で、生の演奏や歌に圧倒されましたが、私(校長)が特に鳥肌が立ったのは、中学校の校歌。「同じ校歌も、プロの手にかかるとこんなにも素晴らしい楽曲になるのか!!」と感動しました。本年度の合唱コンクールの課題曲は、校歌になるそうですから、ぜひ参考にしてほしいと思います。(許可をいただいて、音源にリンクをはっています ⇒ 合志楓の森中学校 校歌(nanairoアンサンブル).m4a)

今回のコンサートは、コロナ禍のため下火になった芸術・文化活動の「再興」を目的にした事業です。その目的はもとより、このような「本物」の演奏や歌は、曲の一つ一つに込められたメッセージが、その演奏力・歌唱力の凄さや音の響き・美しさを超えて、聴き手により伝わるものだと感じました。生徒たちにとって、心が潤うとても素敵な時間になったと思います。

3年生の実力テスト

3年生の実力テスト

|

|

|

本日(31日)と明日、3年生は実力テストがあっています。本日が国語・理科・英語、明日が社会・数学で、公立高校入試の日程と同じです。

写真は2校時の理科のテストの様子(左から1組、2組、3組)です。ちょうど試験監督をしていた理科担当の 益﨑 先生に、テストの難易度を聞いてみると、「なかなか難しい」だそうです。まだ入試までの期間が残っている今の時期であれば、結果を見て少しショックを受けるぐらいの方が危機感が増すので、いいのではないでしょうか。

本当はそれで合否が決まるべきではありませんが、入試にはテクニックもある程度必要です。私(校長)は、教諭時代に3年担当をすることが多かったので、入試テクニックについては、結構「うんちく」があります。例えば「折り返しの法則(勝手に命名)」というのを編み出しました。中身は企業秘密なので書きませんが、入試直前に神頼みしするしかないぐらいヤバかったら、本校生徒にだけは特別に伝授してもいいです(笑)。

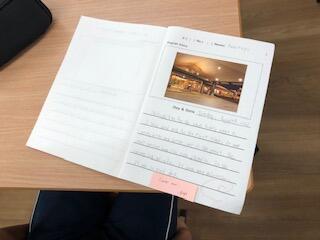

夏休みの思い出(日記)を英文で(2年英語)

夏休みの思い出(日記)を英文で(2年英語)

|

|

|

本日(30日)の6校時、2年3組では、夏休みの宿題だった英文で作成した絵日記の発表会を行っていました。事前に、作成している絵日記を何人かの生徒に見せてもらいましたが、多くの生徒が思い出に残る夏休みであったことが分かる日記を書いていました。

また、絵日記の絵の部分ではタブレット等で撮影した写真を載せている生徒も多く、完成度は高いと感じました。肝心の英文の方も、タブレットの力を借りながら自力で作成したとのことですが、固有名詞があったり、未習の単語があったりするので、事前にALTのラルフ先生に添削していただいたものを発表しました。

前も同じようなことを書いた記憶がありますが、英文の内容や発音の流暢さにはもちろん個人差がありますが、自分で体験したこと、感じたこと、考えたことを英文にしているので、それらを超えて言葉に力があります。また発表後に、「Good job!」や「Nice!」などと声を掛け合うのもいいなと思いました。

前期の期末テストに向けて(1年1組学活)

前期の期末テストに向けて(1年1組学活)

|

|

|

本日(30日)、6時間目の開始時間に1年1組をのぞくと、生徒のたちの机の上に、教科書やノート、資料集、ドリルなどが、高く積み上がっています。何かと言うと、これらは前期の期末テストの実施教科順に積み上がっており、テスト範囲の確認をするためということでした。

この学活の時間には、まず担任の 別府先生から、夏休みの宿題に未提出があるにもかかわらず、担当の先生に何の報告や相談がないことについて、優しい言葉で厳しい指導があっていました。

その後、前期中間テストの振り返りから、今回の期末テストは、クラス全体の目標である「レベルアップ」を果たすため、1人1人がしっかり目標や計画をたてて、期末テストに臨むことの確認がありました。その上で、各教科毎に、付箋紙を貼りながらテスト範囲をチェックし、目標設定とテストまでの学習計画の立案を行っていました。

今日の1年1組の様子を見る限り、今回の期末テストでは、どの生徒も相当「レベルアップ」ができるのではないかと、私(校長)は大きな期待を持ちました。

微笑ましい光景

微笑ましい光景

|

|

|

本日(29日)の掃除時間の様子です。「みんなの玄関」には東西をつなぐ青いマットがあって、上靴やスリッパでその上を行き来ができるようになっています。しかし、夏休みの間、ずっと管理していなかったので、位置が大きくずれたり、マットのパーツが外れたりしていました。そこで、中学生がそれを直していたら、小学校1年生の女の子3人が手伝ってくれていました。こんな時、中学生は100%優しい表情をしています。このような微笑ましい光景が本校にはたくさんあって、私(校長)も癒される毎日です。教務主任の 井上 先生からの情報提供でした。

PTA愛校作業

PTA愛校作業

|

|

|

|

|

|

本日(27日)の7:00~8:30、PTAの愛校作業を行いました。約110人の保護者の皆様、教職員、1・2年生の生徒(3年生の木村君・宮﨑君は自主的に)が参加し、夏の間に伸び放題だった除草作業を行いました。昨日の夕方は有志の会員の皆様に、及び小学校の角田校長先生には事前に刈払いをしていただいていたので、主に本日はその運搬作業を行い、刈払いは外側からのフェンス際の作業を行いました。

びっくりするほどの草の量で、パッカー車1台には入りきらず、本日、参加できなかった生徒たちと、後日残りの草は処理したいと思っています。1時間半の時間でしたが、学校が見違えるほどきれいになりました。おかげで前期後半からの教育活動も支障なくスタートできそうです。ご参加の保護者の皆様、誠にありがとうございました。

なお、私(校長)は軽トラの運転で忙しかったので、写真は 永清 会長と 川内 先生に撮ってもらった後半のもの、野中 環境委員長に撮ってもらった緑のリサイクルセンターの写真(右下)のしかありません。しかし、小学校のHPには作業を様子を角田校長先生がアップしてくださっていましたので、リンク(ここをクリック)をはっておきます。

夏休み明け集会

夏休み明け集会

|

|

|

|

|

|

本日(26日)の1校時、夏休み明け集会を行いました。今回はオンラインではなく、体育館に集合して行いました。写真を見てのとおりしっかり間隔をとれるのは、本校の大きな体育館ならではです。

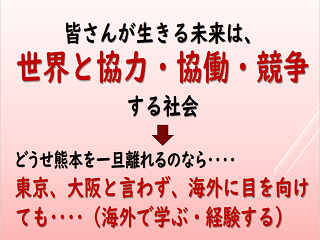

まずはじめに、3年生に1人転入生がいましたので、紹介を行いました。その後、校長の講話となりましたが、今回は「どこに住む どこで学ぶ どこで働く」というタイトルで、プレゼンを使って話をしました。下にそのプレゼンの画面を添付しておきますので、ご覧いただければ話の概要をお分かりいただけると思います。

その後、生徒指導主事の 後藤 先生から話がありましたが、とにかく夏休み中大きな事故やトラブルがなく何よりだったということに加え、「合志楓の森中はどういう学校か」というイメージが、本校生徒の1人1人の言動にできつつあることなどの話がありました。例えば、体育館で整列したときのスリッパが、3年2組は言われる前から完璧に真っ直ぐに並んでいます(右下写真)。こういう何気ない一つ一つの行動が大事というようなお話しでした。

第3回情報教育担当者会

第3回情報教育担当者会

|

|

|

本日(16日)、合志市役所の避難所①(会議室)で、合志市の情報教育担当者会(第3回)がありました。この会は、各小中学校の情報教育の担当者(楓の森中は 井上 先生・楓の森小は 山下 先生)が集まる会議ですが、私(校長)は同担当者会の部会長として、最初の挨拶をしなければならないので、私も会に参加しました。

本日の研修のメインは、熊本県教育庁教育政策課情報教育推進室の 城井 順一 指導主事が講師の、「授業における『MicrosoftTeams』の具体的活用方法について」という演習でした。GIGAスクール構想において、全ての児童生徒に一人一台タブレットが貸与されていることはご承知と思います。そのタブレットには大きく次の3種類、① iPad(iOS) ② Chromebook(ChromeOS) ③ Windowsタブレット(Windows)がありますが、合志市では③が導入がされています。そこで、③で提供されているグルーブウェア「MicrosoftTeams」の具体的な活用方法について、まずは各学校の担当者がしっかり学び、それを各学校へ浸透させることを目的に実施されました。

県全体で見ると、まだまだICTの活用が進んでいない自治体や学校もある中、合志市ではオンライン学習やタブレットの持ち帰りなども普通に行われており、優良校の認定数で見える以上に活用が進んでいる地域と言えるでしょう。しかし、文部科学省が意図している「(A )共同編集機能を使った協働的な学び」や「(B)クラウド機能を活用した情報の共有」などは、合志市としてまだまだかもしれません。本校では、既に(A)も(B)も様々な取組(直近の例)があり、それなりにやれていると思いますが、この辺りについては、学校間でかなり差があるなと参加された先生方の様子を見て感じました。

本日研修したような内容が、本校のみならず、各学校の担任・教科の先生方の中で、さらに日常的な実践ができるようになればいいなと思っています。

見事‼︎ 九州中体連・準優勝(空手道)

見事‼︎ 九州中体連・準優勝(空手道)

|

|

|

嬉しいニュースが飛び込んできました。長崎県で開催された空手道の九州中体連大会に出場していた本校の山田さん(3年)、星子さん(2年)、髙宮さん(2年)の3人が、女子団体形で準優勝を果たしました。本人たちにとっては「惜しく」も準優勝かもしれませんが、九州で2位。見事です‼︎ おめでとうございます。引率の 町田 先生、ありがとうございました。

合志市長の表敬訪問(空手道)

合志市長の表敬訪問(空手道)

|

|

|

本日(2日)、県中体連大会の空手道競技の女子団体形で優勝した3人が、九州大会を前に合志市長を表敬訪問しました。この表敬訪問は、合志市内の中学校から別競技で九州大会・全国大会に出場する選手たちと合同で行われました。

選手紹介の後、荒木合志市長から激励の言葉をいただきました。市長からは、勝つことも大事だか、この機会が自分の成長の糧となるよう、競技を楽しんで頑張ってきてほしいとのお言葉をいただきました。

合志市当局には、このような選手の活躍に対して様々な配慮や支援をいただいており、3人の選手には感謝の気持ちも大切にして、精一杯競技してきてほしいと改めて思いました。

なお、空手道の九州大会は、8月7日(日)に長崎県佐世保市の佐世保市体育文化館で開催されます。

男子ソフトテニス部初優勝

男子ソフトテニス部初優勝

|

|

日曜日ですが、嬉しい情報が飛び込んできたので、記事を掲載します。

昨日(30日)に行われた体育堂ソフトテニス大会において、合志楓の森中Aチームが、見事、団体優勝を果たしました。Bチームもベスト16に食い込んだそうです。

企業主催のいわゆる「冠大会」ではありますが、男子ソフトテニス部にとっては初の優勝。参加チーム48チームを勝ち抜いての優勝とは大したものです。中体連大会を含め、これまでなかなか結果を出せてこなかった男子ソフトテニス部ですが、大きな自信になったのではないでしょうか。今後のソフトテニス部の練習に対する姿勢もますます高まるのではないかと期待しています。

炎天下の職員作業

炎天下の職員作業

|

|

|

|

|

|

本日(28日)、教育講演会に引き続き、職員作業を行いました。内容は、① 空調機及び加湿器フィルターの清掃 ② 不要な机椅子の搬出、③ 屋上の排水溝泥さらい です。

エアコンのフィルターは外して、プールで洗いました。この作業は昨年度も行っていたので、思っていたほど埃がついていませんでした。こういう作業をマメにしておくことが、空調の効率を上げることになってSDG’sですね。

また、屋上の排水溝に溜まった泥をさらう作業も分担して行いました。さすがに3階建て校舎の屋上に落ち葉はありませんでしたが、どこから来たのか泥はけっこう溜まっていました。これを放ったらかしておくと、「いつかは雨漏り」ということになるのでしょう。

新しい校舎を、なるべく長くきれいな環境のまま維持したいという思いから、先生方はとてもよく作業されていました。また、吹奏楽部の生徒たちも練習後に、机椅子の搬出を手伝ってくれて助かりました。

なお、屋上にあがったりすることはあまりないので、教室用空調の室外機を撮影しました(右下写真)。空調のエネルギーがガスのため、もし電力が逼迫するような事態になっても大丈夫です。

それにしても、屋上の照り返しは炎天下そのもの。しかし、風はよく通るので熱中症などを起こす先生もなく、無事作業を終了しました。

令和4年度合志市教育講演会

令和4年度合志市教育講演会

|

|

|

本日(28日)の午前中、オンデマンド(YouTube配信)による合志市教育講演会がありました。オンデマンドですから「必ずこの時間に」ということはありませんが、本日を基準日として、小学校が大会議室、中学校が小会議室で視聴しました。

講話は「そしてこれから」というタイトルで、内容は、① 自己紹介を兼ねて ② 児童生徒理解といじめ対応 ③ 合志市の小中一貫教育について ④ 夢実現プロジェクトの今とこれから ⑤ 子どもたちから憧れられるための「働き方改革」 ⑥ 1人の力から、みんなの力へ の6部構成でしたが、「子供の頃、私は嘘つきでした」から始まった 中島 教育長のお人柄が垣間見えるお話しでした。ただし、話の内容をよく聴くと、内容は「合志市学校教育努力目標(ここをクリック)」そのもので、その意義や方向性を、合志市の先生方にしっかり理解・納得して、実践に取り組んでいただきたいという教育長の熱い思いが伝わってきました。

これからのお話の多くは、すでに「本校教育目標と経営方針(ここをクリック)」としっかりリンクさせており、本校では既に着手できていることや、中には合志市を先導している取組もあります。しかし、例えばJRC(青少年赤十字活動)との連携など取組がもう一歩のことや、AIドリルのような今後導入が予定されていることなどについては、さらに本校のチーム力を発揮しながら、小学校とも連携して、働き方改革の視点も考慮しつつ、取組を充実させていきたいと思っています。

なお、小学校のHPにも同講演会の記事かありましたので、リンク(こちらをクリック)をはっておきます。

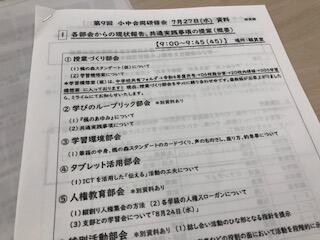

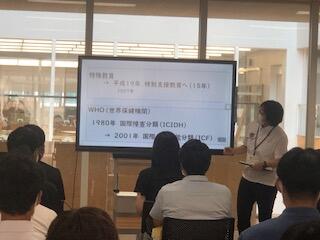

小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

|

|

|

|

|

|

本日(27日)の午前中、小中合同の校内研修を行いました。

前半は校内研究(テーマ研)に係る研修でした。本校では小中合同の研究テーマを「自他の存在を大切にし、自ら考え、自ら行動できる生徒の育成 ~学びの連続性を意識した教育活動を通して~」と定め、研究・実践に取り組んでいます。その具現化に向け、本日はまず、先日の校内研修において各部会(①授業づくり部会、②学びのルーブリック部会、③学習環境部会、④タブレット活用部会、⑤人権教育部会、⑥特別活動部会、⑦集計・分析部会)で話し合われた内容の報告かありました。その後、⑥特別活動部会からの提案を受けた形で、小中合同で行う委員会活動の内容を、10の委員会等の小・中担当者が集まって検討しました。その検討例を数点紹介しておきます。

〇 小・中合同の図書委員会で、小学校低学年に向けた読み聞かせをする。(小:図書、中:図書)

〇 小・中学校の学校行事に係る交流掲示板を作成する(小:企画、中・執行部・代議員)

〇 現在、中学校がZoom配信で行っているお昼の放送を小学校にも配信し、小中合同で放送する。(小:放送、中:放送・情報)

また後半は、特別支援教育に係る研修を行いました。この研修では、子供の「わかならい」「できない」を感覚的に理解するために、ビデオ視聴や体験そのものによる疑似体験を行いました。軍手をしたまま紙を一枚一枚めくってみたり、財布から硬貨を取り出そうとしてみたりすると、普段は簡単にできることも思うことにも、とても困難さを感じるものです。合志市は17年程前に、西合志南中学校区において、特別支援教育の文部科学省指定を受け取り組んできた経緯がありますので、特別支援教育に関して比較的進んだ地域だとは思いますが、今日のような研修を通して、常に認識を新たにしておくことは必要です。まずは、児童生徒の特別な状況に際した場合に、自分たちの感覚や常識で決めつけないことや、あらゆる可能性から子供の特性を探ろうとする姿勢が大事だと思いました。

なお、小学校のHPにも記事がありましたのでリンク(テーマ研・特別支援教育)をはっておきます。

「先輩教師に学ぶ」初任者研修

「先輩教師に学ぶ」初任者研修

|

|

|

本日(26日)、合志市教育委員会が担当する初任者研修がありました。

初めに地域理解研修として、市役所の会場で講義等があり、次に場所を移動して菊池恵楓園の歴史資料館の見学がありました。その後、その流れで会場を本校に移し、本校2年目の矢野 先生が、同じく合志楓の森小学校2年目の 杉本 先生、寺田 先生とともに参加し、先輩教師として初任者の先生に助言をしたり、これまでの自分の実践を発表したりする「先輩教師に学ぶ」研修を行いました。

まず初めに、いずれまとめることになる初任者の実践記録の作成について、寺田 先生の昨年度の実践記録を例に見通しを持ってもらう研修を行いました。併せて、昨年度の先生方の実践記録を閲覧させていただいたことで、初任の先生方も、実践記録をまとめるイメージができたのではないでしょうか。

また、杉本 先生と 矢野 先生の案内で、各学級を見て回り、学級設営等を参考にする研修も行われました。

最後に、矢野 先生と杉本 先生から、初任1年目を振り返った発表がありました。2人とも初任者の実態と気持ちにバッチリ寄り添った発表だったと思います。おそらく多くの初任の先生が勇気と安心をお土産に帰ることができたことでしょう。

それにしても、矢野 先生の発表は、その内容といい、また落ち着きぶりといい、到底2年目の教員とは思えませんね。これって本人がもともと優秀だから? それとも彼女を支えた本校のベテランや中堅のおかげ? たぶん両方でしょう。私(校長)はただ見守っていただけです。

なお、小学校のHPにも同研修の記事が載っていましたので、リンク(ここをクリック)をはっておきます。

県吹奏楽コンクール

県吹奏楽コンクール

|

|

|

|

|

|

お披露目会の記事に追記しようと思っていましたが、川内先生が、本番前の写真を送ってくれ、私も演奏終了後には、写真を撮れましたので、改めて記事を掲載します。

もう、ドキドキしました。私(校長)は県吹奏楽コンクールを聴くのが、今回が初めてではありませんが、「自分ってこんなに小心者?」と思うぐらい、聴いてるこちらが緊張しました。しかし、演奏が始まるとそれは感動に変わり、演奏終了後には目頭が熱くなっている自分がいました。

間違いなく、今日の演奏が一番良かったと思います。創部4ヶ月足らずで、よくぞここまで仕上げてくれたものです。審査結果は銅賞とのことですが、合志楓の森中の吹奏楽部員のみんなの姿は、新品ピカピカの楽器に負けないぐらい輝いていたと思います。本校にまた一つ、確かな礎を築いてくれたことを、大変嬉しく思っています。

このような感動的な場面が迎えられたのも、楽器調達のためご寄付等をいただいた多くの個人、団体、企業の皆様のお陰です。この場をお借りし、改めて感謝申し上げます。

県中体連大会(卓球競技)及び県通信陸上

県中体連大会(卓球競技)及び県通信陸上

|

|

|

本日は、県中体連大会卓球競技が人吉で行われていました。女子個人戦で出場した 松本さん(3年)は団体戦優勝チーム三和中の2番手相手に善戦しましたが、惜しくも2回戦敗退でした。男子個人戦で出場した中村君も、水俣一中の強い選手に敗れ、同じく2回戦敗退でした。3回戦の壁が高いことを実感する結果でしたが、2人とも全力を尽くしてくれたと思います。

また本日は、県通信陸上大会(中体連共催)もえがお健康スタジアムで行われていました。こちらは男子1,500mで、椙山君(2年)が4分25秒という好タイムで7位入賞を果たしました。また、各種目に出場した陸上部の選手の皆さん、お疲れ様でした。秋の県中体連陸上大会へ向け、あとひと伸び記録が向上すること期待しています。

吹奏楽部保護者の皆様へのお披露目会

吹奏楽部保護者の皆様へのお披露目会

|

|

|

|

|

|

土曜日(23日)、吹奏楽部の保護者の皆様へコンクールでの演奏曲のお披露目会がありました。顧問の 東野 先生が本校職員のグループLINEに写真を送ってくれました。 本校職員からも、たくさんの応援リプライが寄せられています。

私(校長)は、県劇での本番の演奏を聴きに行くことにしていますが、会場での写真撮影は禁止されているので、コンクール本番の感想等は、後ほどこの記事に書き足したいと思います。

顧問の 矢野 先生は演奏者としては経験豊富ですが、吹奏楽の指揮者として生徒を率いるのは初。自分が演奏するより緊張するかもしれませんが、頑張ってタクトを振ってきてほしいと思います。生徒たちの健闘を祈っています。

なお、合志楓の森中の本番のタイムテーブルは、本日(24日)の15:59〜となっています。

吹奏楽部の壮行会

吹奏楽部の壮行会

|

|

|

|

|

|

本日(22日)の3校時、体育館おいて、熊本県吹奏楽コンクールに出場する吹奏楽部の壮行会を行いました。今回は、感染防止対策のため3年生のみ体育館に入り、1・2年生はオンライン配信で参加しました。

まず、吹奏楽部部長の 有田 さんから決意表明がありました。「私たちは失うものが何もない」という言葉は、吹奏楽の経験者はたった4人で、残りの部員は本年4月から始めた初心者という中でも、懸命に練習を積み重ねてきたからこそ言える言葉ではないかと思いました。

その後、実際に課題曲・自由曲の2曲を演奏してくれました。体育館の後方には、角田 校長先生をはじめ、お手すきの小学校の先生方も聴きに来てくださっており、本番前の貴重なリハーサルの機会になったのではないかと思います。

演奏後、顧問の 東野 先生に出来映えを聞いてみると、「吹奏楽部としての活動が3ヶ月ちょっとで、コンクールに出場できるところまで到達したことが素晴らしい」とのことでした。指揮をする 矢野 先生は、この演奏で新たな課題に気付いたようで、「あと2日で修正する!!」と意気込んでいました。

とにかく24日(日)の県劇でのコンクール本番では、これまので練習の成果を思い切り発揮した演奏をしてきてほしいと思います。

夏休み前集会

夏休み前集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(22日)の1校時にオンラインによる夏休み前集会を行いました。本日は2年1組が学級閉鎖のため、各学級へはZoom、2年1組の生徒へはTeamsのテレビ会議で配信し、お互いの画像を撮影し合うという若干複雑なシステムで行いました。

まず、生徒代表として、1年の佐藤さん、2年の安武さん、3年の古閑さん、生徒会副会長の大川君が、前期前半の振り返りと夏休みや今後へむけての抱負を発表しました。次の私からの校長講話では、「夏休みは何のために」というテーマでお話しをさせていただきました。話の概要は 楓の誉(第4号)R4.7.22(こちらをクリック) の下段の内容とほぼ同じですので、リンクを貼っておきます。

式の終了後には生徒指導主事の 後藤 先生から生徒指導面で、養護教諭の 橋爪 先生から保健面で、夏休みの暮らし方について指導がありました。

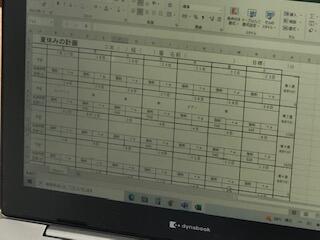

夏休みの計画をタブレットで(3年生)

夏休みの計画をタブレットで(3年生)

|

|

|

本日(20日)の2校時、3年1組の授業をのぞくと、タブレットを使って夏休みの計画を立てる活動をしていました。

生徒たちは、Excelで作られた第3学年共通のシートにその日の予定と入力するともに、1日何時間学習するのか書き込んでいました。何人かに聞いてみると、540分(9時間)や600分(10時間)という生徒も結構いて、「なかなかやる気があっていいじゃん!!」と思いました。そんな雰囲気の中にいたら、勉強に前向きでない生徒も、きっと「うかうかしていられない」と危機感をもつことでしょう。その中には塾や宿題などの「強制」の時間も含めてよいそうですが、担任の 矢野 先生からは「+α」の時間を大事にするよう、助言があっていました。この計画が本当に実行できたら、間違いなく「実力アップの夏」になりそうですね。

1年生の集団宿泊教室(2日目)

1年生の集団宿泊教室(2日目)

集団宿泊教室を引率している先生方から送られてくる写真や情報を随時アップしました。(上の記事ほど最新です)

◎ 無事に帰校

|

|

|

若干予定時刻より遅くなりましたが、無事、学校に戻ってきました。出迎えた2,3年部の先生たちに挨拶する声を聞いただけでも、1年生が一回り大人になったように感じたのは私(校長)だけでしょうか?

なお、1年生は明日、時間調整のため遅延登校になりますが、その詳細については生徒たちに伝えてあります。

また、これから数日間は、特に検温、健康観察等をしっかり行っていただきますようお願いします。少しでも気になることがありましたら、学校にご連絡ください。

これで、集団宿泊教室に係る記事を終わります。ご閲覧ありがとうございました。

◎ 帰校へ

資料館でのお礼の言葉を最後に、バスに乗車し、検温や健康観察を行いました。全員異常はなく、みんな元気に水俣を出発しました。到着時刻は、ほぼ程度通り(16:40頃)となる見込みです。

なお、生徒の下校については、先ほど 髙橋 教頭から安心安全メールでお知らせしたとおりです。到着時刻頃の天気は、曇またはポツポツ程度の小雨と予想されています。ご理解ご協力をお願いします。

◎ 活動⑤ エコパーク水俣での見学

|

|

|

|

|

|

エコパーク水俣に到着しました。ここからは、水俣病資料館(1組→2組→3組)、水俣病情報センター(2組→3組→1組)、熊本県環境センター(3組→1組→2組)のローテーションで、班活動になります。

◎ 活動④ 磯遊び(ビーチ活動)

|

|

|

|

|

|

|

||

残念ながらマリン活動はできないようです(中段右写真の後方に乗るはずだったペーロン船)が、雨の合間をぬって磯遊びに興じました。

1年生の集団宿泊教室(1日目)

1年生の集団宿泊教室(1日目)

集団宿泊教室を引率している先生方から送られてくる写真や情報を随時アップしました。(上の記事ほど最新です)

◎ 活動③ ワクワク絆フェスティバル

|

|

|

|

|

|

夜の活動は、「ワクワク絆フェスティバル」です。まずは、先生たちにまつわるクイズで盛り上がりました。下段左の写真は、同点決勝のあっち向けホイです。「1年生の特徴は?」では、大体「明るい」が多かったですが、中には「美男美女が多い」という答もありました。

1日目の記事はここまでです。なお、体調を崩すなどの生徒もいましたが、当該生徒のご家族へは連絡が取れています。

◎ 夕食・入浴

|

|

|

夕食と入浴の時間になりました。1つのグループが入浴している間に、もう1つのグループが食事です。メニューは定番のカレーライスでした。生徒たちは黙食で静かに食べていました。

◎ 活動② ニュースポーツと流木ディスプレイ作り

|

|

|

|

|

|

午後は、マリン活動(ペーロン船)の代替の活動として、ニュースポーツと流木ディスプレイ作りを行いました。

上段の3枚の写真は「シャッフルボード」の様子です。あと「ペタンク」と「ガガ」という種目も行いました。

また、流木ディスプレイ作り(下段3枚)も、巻き結びなどに苦戦しておりましたが、最終的には全員それぞれの作品を作り上げることができました。

この後は、休憩ののち、2グループに分かれて入浴と食事を行う予定です。

◎ 昼食

|

|

|

持参した弁当の昼食となりました。外はあいにくの雨なので、涼しい3階ホールでとらせていただくことになりました。

◎ 活動① ドッヂボビー大会

|

|

|

|

|

|

到着後1番目の活動は、「ドッチボビー大会」でした。開会式は、こちらも自分たちで行いました。試合は白熱!! ハッスルする生徒もいて大盛り上がりだったそうです。結果は、Aグループ、Bグループともに1組の優勝でした。

◎ あしきた青少年の家に到着・入所式

|

|

|

|

あしきた青少年の家に無事到着しました。到着時はまだ雨が降っておらず助かりましたが、その後、大雨が降ってきたそうです。

到着後まず、入所式がありました。会の進行は生徒たちで行います。こういう経験一つ一つが、とても大事だと思います。

◎ 無事に学校を出発

|

|

|

|

|

|

新型コロナウイルスの感染拡大や大荒れの天気など、様々心配や懸念がある中ですが、1年生の集団宿泊教室は予定通り実施することにしました。幸い登校から集合・健康観察、乗車・出発の時間は、雨もほとんど降らす、予定通りの時間に無事出発することができました。

今回は残念ながら10人の生徒が自主的に、又はやむを得ず不参加となりました。中には賢明なご判断をいただいたご家庭もあったとお聞きしています。大変残念ではありますが、併せて感謝も申し上げます。

また2組担任の 長野 先生が、ご家族に陽性者がいらっしゃるため、大事をとって不参加としました。なお、2組担任の代理としては教務主任の 井上 先生に、また、人員の補強として2年部から 山本 先生を急遽、引率に加えることとしました。実は、本日夜のレクレーション集会において、長野 先生への誕生日サプライズを行う予定だったそうですが、仕方なく出発前にプレゼントの目薬(?)を渡すことになりました。こちらも残念です。

延期分のオンライン授業参観(3年3組・第2学年)

延期分のオンライン授業参観(3年3組・第2学年)

|

|

|

|

|

|

本日(19日)、オンライン授業参観を行った7月1日に、学級閉鎖があったため延期してきたオンライン授業参観を、3年3組が5校時に、第2学年が6校時に実施しました。

3年3組は学級の担任でもある 後藤 先生が数学の授業を行いました。第1学年の集団宿泊教室で人員が不足しているため、Zoomの接続の接続に若干不手際があったとのことで、この場をお借りしお詫び申し上げます。方程式の解を求める学習をやっていましたが、生徒たちの反応や理解の状況について、ご参観をいただいた保護者の皆様はどのように受け止められたれたでしょうか?

一方、2年生はこれまで行ってきた人権学習のまとめとして、学年人権集会を行いました。当初は集合形式の集会の予定でしたが、新型コロナウイルスの再拡大状況を踏まえ、各学級をオンラインで結んだ形の集会になりました。私は初めの部分のみ教室で参観した後、校長室のモニターで参観させてもらいましたが、教室同士が近いため隣のクラスの音を拾ってしまい、ハイリングやエコーがかかるのはどうにはならないかなと感じました。内容的にはこれまでの学習を踏まえた自分たちの意見や思いをしっかり述べ、それに対するお返しの意見や感想もたくさん出すことができていたと思います。

県中体連大会 空手道 女子団体形優勝!!

県中体連大会 空手道 女子団体形優勝!!

|

|

|

|

|

||

連休中ですが、引率の 町田 先生より朗報が届いたので掲載します。17日(日)、芦北町民総合センターで開催された県中体連大会の空手道競技において、合志楓の森中学校が、女子団体形で見事優勝しました。これは昨年度から引き続きの二連覇です。誠におめでとうございます

保護者の方から送っていただいた写真(上段2枚)を見てのとおり、山田さん(3年)、髙宮さん(2年)、星子さん(2年)の動きが見事にシンクロしているのが分かりますね。もはや「美しい」という言葉がぴったりです。団体組手は、惜しくも強豪のマリスト中に敗れ2連覇とはなりませんでしたが、昨年度はコロナ禍のため中止となった悔しさを晴らすことも併せて、九州大会ではさらに自分たちの力を発揮し、活躍してきてくれることを願っています。

家庭科の授業じゃないの?(3年保健)

家庭科の授業じゃないの?(3年保健)

|

|

|

本日の2校時、3年3組の授業を覗くと、生徒たちは「ゴミの処理」については学習していました。私(校長)は、てっきり家庭科の授業だと思いましたが、授業者は保健体育担当の 山本 先生。「へーッ、今の保健の授業は、こんな内容もやるのか!?」と、自分の勉強不足を反省したところです。このような学習内容の変化には、その背景にSDG's(持続可能な開発目標)の考えがあることは間違いないようですね。

それにしても、3年生の授業中の態度には、いつも感心させられるものがあります。1、2年生もそれ相応の授業態度ではありますが、3年生は群を抜いています。授業は同時進行で行われているので、1,2年生が3年生の授業の様子を直接見ることは、物理的には無理ですが、「中学生の学習態度・学習姿勢はこうあるべき!!」というのを、どうにしかして見せることはできなかと考えています。

オススメのレストランを紹介しよう!! (2年英語)

オススメのレストランを紹介しよう!! (2年英語)

|

|

|

|

|

|

本日(8日)の5校時、2年1組の教室をのぞくと、「オススメのレストランを紹介しよう!! 」ということで、タブレットで作成したスライドを用いた英語によるプレゼン発表会が行われていました。英語担当の 東野 先生がいる2年1組教室には生徒が約半数しかいなかったので、どうしたのかと思ったところ、残りの半数の生徒は、隣の1年4組(少人数教室として使用)で、ALTのラルフ先生がついて同様の発表会を行っていました。

パッと見て私(校長)が感心したのは、どの生徒のスライドもよくできているということです。これは昨年度以来、様々な場面でタブレットを活用する学習に取り組んできた成果でしょう。一方、英語スピーチの発音や流暢さには、当然個人差があります。しかし、どの生徒も「どんなことを自分は英語で伝えたいのか」ということが、スライド作成の過程で自分の中に整理させれているので、発音や流暢さを超えて「言葉に力があるな!」と感じました。もし、街角で外国の人にオススメのレストランを聞かれたとしても、今日プレゼンした内容だったなら、相手に英語で伝えられるような気がします。そして、このような学習活動を繰り返して行く先に、「使える英語、伝わる英語」があるんだなと感じました。

何かカッコいいね!!(生徒会執行部のミーティング)

何かカッコいいね!!(生徒会執行部のミーティング)

|

|

|

本日(6日)の昼休み、私(校長)が3階の生徒会室へ、以前、生徒会執行部の皆さんからお願いされていた棚(「生徒会執行部からの申し入れ」の記事を参照)がようやく完成したので、そのことを伝えに行きました。

すると、役員の5人が何やらミーティングをしています。「何をしてるの?」とたずねると、目安箱(意見箱)に出た意見を集約し、ぞれぞれにどのような対応をするか検討しているとのことでした。そのこと自体凄いと思いましたが、その会話をシラーっと聞いてみると、「やるならやる。やらないならやらない。とはっきりさせた方がいいよ。」や「〇〇については、先生に相談してみたら。」みたいな感じです。その上、2年書記の 中村 さんはホワイトボードに意見を整理し、3年書記の 河﨑さんは、タブレットに内容を記録しています。その様子を見て、「うちの生徒会、何かカッコいい!!」と感じた校長なのでした。

中体連郡市中体連大会表彰及び県大会推戴式

中体連郡市中体連大会表彰及び県大会推戴式

|

|

|

|

|

|

本日(6日)の1時間目に、先月行われた菊池郡市中体連大会等の表彰、及び県中体連大会に出場する選手の推戴を3年4組教室(空き教室)で実施し、各教室へオンライン配信しました。

まず前半は、表彰を行いました。表彰者(団体・個人)については、以前の学校生活に掲載(郡市中体連 先行実施・1日目・2日目))していますので、ご参照ください。

また後半には、県大会に出場する選手の推戴式を行いました。選手紹介、私(校長)からの激励に続き、選手を体表して水泳種目に出場する 野中 君が「誓いの言葉」を述べました。最後に応援する全校生徒を代表して、生徒会議長の 福本 君が「激励の言葉」を述べました。

早い競技は、明日から県大会が始まります。選手の皆さんには、菊池郡市の仲間たちの想いを背負って、正々堂々と闘ってきてほしいと思います。

東熊会会員による「里帰り講話」

東熊会会員による「里帰り講話」

|

|

|

本日(4日)の3・4校時、3年生はキャリア教育の一環として、肥後銀行本州ブロック統括店長兼東京支店長 瀬川 裕司 様の講話を聞きました。これは「東熊会」という首都圏在住で熊本県出身の企業役員及び企業役員経験者で構成する任意の親睦団体の会員の皆様が、ボランティアで実施されておられる「里帰り講話」として実施したものです。

瀬川 様は、熊本県出身で済々黌、慶応義塾大学卒業の後、肥後銀行に入行されました。平成30年に理事兼福岡支店長、令和2年に執行役員兼福岡支店長、令和3年度からは執行役員兼東京支店長を歴任されています。

本日は、自己紹介、銀行の仕事についてのお話の後、「夢を叶えるために」というテーマで、生徒たちにキャリア意識の向上につながるお話を聞くことができました。瀬川 様からは、物事を実行するにあたって、

① ポジティブ思考

② 素直な心・謙虚な姿勢・感謝の気持ち

③ 続ける 〜「継続は力なり」

が大事だということを、ご自身の経験や金融のプロ・企業の経営者としての深い見識からそれぞれ噛み砕いたお話で、本校3年生にぴったりだったと思います。

生徒たちにとって、自分の夢を叶えるためにいつかどこかで必ず生かしてほしいと思う、とても貴重な講話を聞くことができました。

オンライン授業参観

オンライン授業参観

|

|

|

本日(7月1日)の5、6、7校時、オンラインによる授業参観を行いました。本来であれば、来校参観とオンライン参観のハイブリッド方式で実施する予定だったのですが、2つのクラスで学級閉鎖の措置をとっており、さらなる感染拡大が懸念されることから、急遽、オンライン参観のみの実施に変更しました。そのような中、たくさんの保護者の皆様にオンライン参観していただき、誠にありがとうございます。

私(校長)は、5校時だけは、実際に教室へ様子を見に行きましたが、6,7校時は校長室で、保護者の皆様と同じくオンライン参観しました。私の感触で言えば、実際に学校で参観するのと全く遜色ないですね。むしろ音声がはっきり聞き取れるので、どのような授業をしているのか分かりやすいと思いました。ただ、保護者の皆様は、我が子の学習の様子を一番見たいと思われると思いますので、カメラと座席の位置関係次第で善し悪しがあったかもしれません。校長としては、教室に行かずとも授業の様子が把握できるので、「授業参観日に限らず、毎日これをやってくれたら‥‥。」とも思いましたが、多分、先生方は嫌がるでしょう(笑)。

なお、学級閉鎖となっている3年3組と、学年集会形式で授業参観を実施する予定だった学級閉鎖の2年2組を含む第2学年の授業参観は一旦延期とし、詳細は後日お知らせしますので申し添えます。

「夏の思い出」をオンラインで(2年音楽)

「夏の思い出」をオンラインで(2年音楽)

|

|

|

すでのお知らせしておりますとおり、本日(7月1日)、2年2組は学級閉鎖となっています。そのため、生徒たちは各自のタブレットでMicrosoft Teamsのビデオ会議に入ってオンライン授業を受けています。昨年度の前期後半の分散登校以来、本校では様々な場面でオンライン学習を行ってきましたので、本日も生徒・先生ともに何の違和感もなく授業が行われています。

2校時に音楽室をのぞくと、矢野 先生が1人で音楽の鑑賞の授業を行っていました。題材となる曲は「夏の思い出」。そうです。♫ 夏がくれば 思い出す はるかな尾瀬 遠い空 霧のなかに うかびくるやさしい影 野の小径 ♩ 中田喜直作曲、江間章子作詞で、中学校歌唱共通教材となっている名曲です。

私が見たときは、ちょうど「歌詞に込められた思い」について、ブレイクアウトルームを使って話し合いを行っている場面でした。矢野 先生は各ルームを巡回しながら、どんな意見が出たかを確認したり、出た意見に対するコメントを述べたりしていました。その意見の幾つかを聞いていると、「日常の平穏な生活への感謝」や「平和への有り難み」など様々な意見が出ていて、実に深く作詞者の思いに迫ろうとしていることが分かります。凄いですね!! 意見の質や量、多様性という面のみで言えば、むしろ対面で授業を行う時より充実しています。おそらくオンラインでのコミュニケーションの「敷居の低さ」がそうさせているのかもしれません。

ただし、その「敷居の低さ」がSNSでのトラブルや誹謗中傷等の原因になっているとも言われています。公費で貸与されたタブレットは、そこで行われているコミュニケーションの様子を学校がモニターしやすいのでいいですが、「家庭の責任」で買い与えておられるスマートフォン等は、各家庭でモニターできておられるでしょうか? 自由かつ無制限に使わせておきながら、そこで発生するトラブルや誹謗中傷等については「学校の責任」とされてしまうのには、正直、学校として困惑する部分があります。もし各家庭でモニターできない部分があるのであれば、使用上のマナーやルールをしつけたり、スマホ等の機能や使用時間に制限を設けたりするのも「家庭の責任」ではないかと私(校長)は考えています。

「熊本の学び」ステップアップ研修

「熊本の学び」ステップアップ研修

|

|

|

本日(29日)の小中合同の校内研修は、熊本県教育庁市町村教育局義務教育課の 永松 由紀子 指導主事及び菊池教育事務所の 濱野 久美 指導主事にご来校いただき、「熊本の学び」ステップアップ研修を実施しました。

まずはじめに、永松 指導主事より「熊本の学び」について説明がありました。その後、各グループごとに「単元終了時の子供の姿」について考える演習を行いました。「熊本の学び」については理念の浸透(スタートアップ)から一歩進み、各学校の特色ある取組(ステップアップ)の段階に入っています。本小・中学校の先生方には、本日の研修で学んだことをもとに、イメージする子供の姿をめざして、柔らかい頭としなやかな発想で様々な実践にチャレンジしていただき、合志楓の森小学校・中学校ならではの取組を創造していただければ嬉しい限りです。

なお、参考までに「熊本の学び」関連資料のリンク(県教委HP)をはっておきますので、ご参照ください。

菊池恵楓園歴史資料館の見学

菊池恵楓園歴史資料館の見学

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の午後、本校職員は5月にリニューアルオープンした菊池恵楓園歴史資料館を見学する研修を行いました。本校では、各学年の学習計画(KPプロジェクト)にしたがって、ハンセン病問題に関する人権学習を系統的に実施していく予定です。そこで、まずは教職員がしっかり認識を深めるため、先週の 箕田 園長の講話に引き続き研修を行いました。

はじめに本館の映写室で、スクリーンに見立ててた「隔離の壁」に投影される動画を視聴しました。その後、新館の展示物を見学しましたが、「あなたはわたし わたしはあなた」という本資料館のコンセプトのもと、ハンセン病問題に係る人権課題をいかに自分事としてとらえるのか、実物の資料とデジタル技術をミックスした様々な展示方法が工夫されていました。かつて本校の校地に建っていた菊池医療刑務支所の独房も移設されています。生徒たちにも、できるだけ早い段階で見学の機会を持ちたいと思いました。

新館南側の通路には、熊日壁新聞コンクールで入賞した「楓3部作」の複写も展示されています。また偶然にも、熊本県の営業部長の「くまモン」が写真撮影のため来館していました。

なお、本資料館は(日・月休館)は、インターネットで見学予約(歴史資料館)できます。

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

1年生は現在、7月19(火)、20(水)の集団宿泊教室で訪問する水俣病資料館等での事前学習として、調べ学習を行っています。

水俣病問題学習については、先週の 吉永 様ご夫婦(水俣病を語り継ぐ会)の講話(こちらをクリック)も実施したところですが、生徒たちも自分たちで調査した内容をプレゼンテーションにまとめ、発表する学習に取り組んでいます。

1年生も昨年度、合志楓の森小でタブレットをしっかり活用して学習してきているので、こういった学習スタイルはお手の物で、驚いたことにPowerPointの共有機能を使いこなし、グループ毎に共同編集をしています。また、司書の堀田先生に、「知る水俣病」という特集新聞(外部リンク)を1年生全員分準備していただき、これも活用して学習していました。生徒たちはたくさんのテキスト(文字)と向き合っています。そこが大事です。

この学習を通じ生徒たちは、人権問題に対する正しい理解や人権意識・感覚が育っていくことはもちろんのこと、合志市の小中学校で取り組んでいる「プレゼン教育」のねらい、すなわち資料活用能力や思考力・判断力・表現力等を総合した「伝える力」や「提案する力」が着実に育っているなと感じています。

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

|

|

|

本日(27日)の2校時、2年3組の授業をのぞくと、社会科の地理的の学習で、四国・中国地方の学習をしていました。日本の気候が季節風の影響を受けているのを端的に表す「瀬戸内の気候」ですが(左写真)、生徒たちはちょうど動画のその部分を視聴していました。

町田 先生の授業は、学習内容を教えっぱなしではなく、中央写真のようなグループでの学習を取り入れ、学んだことをタブレット等も活用しながら、説明し合うところまでやられます。つまり、この授業で言うなら、「瀬戸内の気候の特徴は‥‥。」と、資料をもとに自分の言葉にして説明するので、単に知識を学ぶ以上の学力、すなわち「確かな学力」がしっかり育ってきているのではないでしょうか。しかし、こういう授業ばかりでは、教科書の進度が遅れ気味に‥‥。しかし、さすが 町田 先生。ジックリやるところ、サラーッとやることろのメリハリがいついています。中学校の教師は、どうしても「高校入試」が気になって、どこもかしこもジックリやりたくなるものですが、それがかかえって「詰め込み」の面白くない授業の原因となることになります。そこは 町田が何度も入試を経験してきたベテランの強みかもしれませんね。

ところで右写真のように、授業のオンライン配信は、今や教師に頼らず全て生徒たちがやってくれます。これはどのクラスもそうですが、オンラインを見ている友達が参加しやすいようにと、カメラの角度を調整したりしてくれるちょっとした気遣いが、「何かいいな」と感じている校長なのでした。

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

「ハンセン病問題」に関する小中合同研修

|

|

|

本日(24日)の教職員の校内研修は、国立療養所「菊池恵楓園」の園長で医学博士の 箕田 誠司 先生を講師にお招きし、「ハンセン病問題」に関する小中合同研修を行いました。この研修は、昨年度も行いましたが、本年度、本校に異動した職員もおり、児童生徒に対してハンセン病問題に係る学習を行う前の再確認という意味で実施しました。

合志楓の森小学校・中学校では、部落差別問題と並ぶ人権教育の一つの大きな柱として「ハンセン病問題」に関する学習を進めています。本日の研修を通して、「ハンセン病」について科学的・医学的に正しい理解を深め、元患者の皆様やご家族の皆様に対する偏見や差別が、どのような歴史の中で、どのような背景があって助長され、また長年放置されてきたのかをしっかりと学ぶことができたと思います。(小学校HPにも記事が載っています。)

なお、今日の研修の様子をNHKが取材に来ていました。本日の6:10からのクマロクで放送されるとのことです。

初任者支援訪問(菊池教育事務所・上田指導主事来校)

初任者支援訪問(菊池教育事務所・上田指導主事来校)

|

|

|

本日(24日)の午前中、菊池教育事務所の 上田 指導主事が「初任者支援訪問」ということで、来校されました。

2校時には、本校初任者の 井上 健太朗 先生の保健、松本 星也 先生の美術の授業を参観され、3校時には2人と面談・ご指導をいただきました。

私(校長)は、妻の以前の仕事のつながりで、上田 指導主事とは面識があり、教員としても人物としてもいかに優秀な方であるか知っています。そういう素晴らしい先生からご指導いただけることは、2人にとってとても有り難いことです。初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生や教科指導教員の髙橋 教頭先生(保健体育)・川内 先生(美術)、学年主任をはじめとする2人と同学年部の先生方はもちろんのこと、このように多くの人に支えられ、本校の初任者は成長しています。その成長する姿が、生徒たちにとっても、キャリア教育上の好ましいロールモデルになっていると私は考えています。

本校は「初任者が育つ学校」です。別に感謝の言葉を求めているわけではありませんが、この教員不足の時代に随分貢献しているのではないでしょうか。

3年生の実力テスト

3年生の実力テスト

|

|

|

昨日と本日(24日)の2日間にかけて、3年生は実力テストを行っています。テストの順番は、国語、理科、英語(1日目)、社会、数学(2日目)で、3年生はこのパターンに慣れるため、可能な限りこの順番でテストをすることにしています。

今回の実力テストの結果は、夏休み始めに行う「三者教育相談」の資料となります。高校(進路先)に優劣を付け、いわゆる「輪切り」によって進路先を決めるような進路選択は、生徒たちの差別意識を助長するだけで、もはや時代遅れです。つまり、その生徒が行きたいと思う高校、その生徒の夢の実現につながる高校が、その生徒にとっての「良い高校」だと思います。しかし。高校入試が選抜試験である以上、合格できそうか否かはしっかり検討する必要があります。もし、行きたいのに合格できそうになければ、勉強を頑張るしか方法はありません。幸いまだ間に合う時期だと思っています。

北田 陸 先生の就任式

北田 陸 先生の就任式

|

|

|

本日(23日)の給食時間、オンラインを使って、本日から勤務いただくことになった 北田 陸 先生の就任式を行いました。これは、 理科担当の 吉留 友紀 先生が第1子出産の産前休暇に入られたため、その理科の授業を代替するため任用するものです。北田 先生は、現在、熊本大学大学院の学生で、既に県の教員採用試験には合格し、現在、任用保留状態の方です。院の2年時は、週2日大学に行けばよいということで、月・火・木の週3日、本校の非常勤の教員としてご勤務いただくことになりました。

校長からの紹介、北田 先生ご自身のあいさつの後、生徒を代表して、生徒会書記の 中村 さんから歓迎の言葉を述べてもらいました。「とても期待していました。授業を楽しみしています。」との中村さんお言葉に、北田 先生は嬉しそうにされていましたが、内心はプレッシャーを感じておられるかもしれません。1、2年生の理科の授業になりますが、北田先生、生徒たち互いに早く慣れ親しんで、理科の授業を頑張ってほしいと思いました。

水俣病問題学習の講話(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題学習の講話(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

本日(21日)の5・6校時、1年生は武道場で、総合的な学習の時間として水俣病問題学習の講話を聞きました。これは、7月19日(月)、20日(火)に実施予定の集団宿泊教室で水俣病資料館等を見学する事前学習として行っているものです。本来であれば、本県の小学5年生は、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」で、既に水俣を訪ねているはずですが、現1年生はコロナ禍のため行けていません。そういうことからも、今回の講話は大事な機会だと思います。

講師としては、「水俣病を語り継ぐ会」から 吉永 理巳子 様と 吉永 利夫 様がご夫婦でご来校になり、2部に分けて講話をいただきました。生徒たちは真剣な態度で、話されている内容をしっかり理解しながら聞けているように見えました。

ご承知のとおり水俣病問題は、部落差別問題、ハンセン病問題と並ぶ、熊本県の三大人権課題と言われています。水俣病をめぐる差別や人権問題を深く正しく学んだ知識や認識は、お隣に菊池恵楓園がある本校のハンセン病問題学習(KPプロジェクト)を深める際にも有効に機能するものと思っています

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・2日目)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・2日目)

本校に関係するすべての競技が終了しました。本校は女子バレーボールの会場校でしたが、バレー部員たちは、前日の準備から最後の後片付けまで一生懸命やってくれました。そのおかげで、他校の先生方から会場校へのお礼の言葉を多数いただいたそうです。もちろん勝利するに越したことはあえりませんが、このような姿こそ「中体連」の意義ですし、私(校長)は「楓の誇り」だと思っています。「勝っておごらす、負けてくさらず」という中体連の精神のもと、自分の持てる力を発揮してきてくれた選手の皆さん、選手を支えてくれた部員の皆さん全員に拍手を送りたいと思います。引率・指導をいただいた先生方、温かい応援を送っていただいた保護者の皆様にも感謝申し上げます。

◎ バドミントン(菊池北中学校体育館)

男子シングルスで、祇園田君:3位、野村君・古閑君がベスト8

女子ダブルの 篠原さん・小西さんペアは、2回戦敗退でした。

◎ 卓球(個人戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

卓球競技の全日程が終了しました。

3年生の松本さんが優勝でした 1年生の中村君も3位決定戦戦を制し、3位でした

2人とも県大会に出場します。おめでとう‼️

◎ 新体操(西合志南中体育館)

新体操・個人で出場した 山中 さんは、7位入賞(県大会出場)でした。おめでとう

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

|

|

|

準決勝、西合志南中との対戦は、善戦しましたが、39ー59で敗れました。男女そろっての3位入賞となりました。おめでとう 引き継ぐ1、2年生の当面の目標は、男女ともに打倒西南中ですね。

◎ 卓球(個人戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

女子個人戦で3年生の松本さん、男子個人戦で1年生の中村君が3回戦を突破しました。これから、ベスト8をかけて戦います。3年生の荒牧さんは、残念ながら3回戦で敗退しました。

その後、2人とも勝ったとの連絡がきました。ベスト8です

その後、女子個人戦の松本さん、男子個人戦の中村君は、ベスト4に進出しました

さらに、松本さんは見事準決勝を勝ち、中村君は3年生に善戦しましたが、惜しくも敗れました。中村さんは決勝戦、中村君は3位決定戦に臨みます。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育)

|

|

|

準決勝、西合志南中との対戦は、40ー62で敗れましたが、「最後まで全員で走り抜いた」と担当の 別府 先生方から報告がありました。よく頑張りましたね。3位入賞、おめでとう

◎ 軟式野球(合志市総合運動公園)

|

|

|

2回戦、対泗水中は、1ー11(5回コールド)で敗れました。ピッチャーのコントロールが定まらず、ミスの後に一発をくらうという、残念ながら悪いパターンの試合展開になってしまいました。昔から「中体連には魔物が住む」と言われていますが、予想外の結果に口惜しさを感じているのは、誰よりも選手たちでしょう。3年生は、この経験を今後の人生の教訓にするとともに、1、2年生には、次年度以降に必ずリベンジを果たしてほしいと思いました。

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・1日目)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・1日目)

◎ 卓球(団体戦・菊池市総合体育館)

|

|

|

男子:対菊陽中 1-3 、対武蔵ヶ丘中0-3

女子:対大津中 2-3、対合志中 1-3、対西合志南中 2-3

残念ながら、男女ともに予選リーグで敗退。3年女子が健闘しましたが、1勝に届きませんでした。明日の個人戦での巻き返しを期待しています。

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

1回戦、対大津中、76-54で快勝しました。ベンチ入りしている1、2年生もほぼ全員出場し、中体連の雰囲気を実感できたのは、貴重な経験ですね。明日は、宿敵の西合志南中と対戦。健闘を祈っています。なお、右写真の応援旗は保護者会が作ってくださったものだそうです。

◎ 女子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

6ペア中、4ペアが1回戦を勝ち上がりましたが、2回戦で敗退しました。

◎ 女子バレーボール(合志楓の森中学校体育館)

泗水中に①8―25、②12―25 0―2で初戦敗退しました。

点数はとれませんでしたが粘り強いレシーブでボールを繋ぐ内容のある試合でした。負けはしましたが今までで一番いい試合をしたと、顧問の坂井先生から報告がありました。

昨年度7月から同好会としてスタートしたため、中体連大会は3学年ともに初めての経験、また、昨年度は平日週2日の練習で、他校より確実に練習量は半分程度でした。この日も相手校は1戦終えてゲーム感がある中、本校は初戦。そう考えると分が悪い中にも、選手達はよく健闘したと思います。

バレー部の3年生が、校長室へ「バレー部を作ってください。」とお願いに来たあの日のことを思い出すと、私(校長)は涙が出てきそうになります。本年度、部に昇格し、目標としていた公式戦1勝は、残念ながらを成し遂げられませんでしたが、合志楓の森中バレーボール部のスタートをしっかりと切り開いてくれた3年生に、私は「ありがとう」と言いたいです。きっと明日からの学校生活も頑張ってくれるものとと思っています。

◎ 空手道(菊池市総合体育館サブアリーナ)

女子:団体形・優勝、団体組手・優勝

個人形で星子さん・優勝、山田さん・準優勝

、髙宮さん・第3位

個人組手で山田さん・優勝、髙宮さん・準優勝

男子:団体組手・準優勝

個人形:佐野君・準優勝、荒木君・第4位

個人組手:荒木君・第4位

空手道、さすがですね。県大会も楽しみです。

◎ 男子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

|

|

|

6ペアのうち、5ペアは初戦敗退。神戸・角地ペアが2勝し、ベスト16でした。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育館)

|

|

|

1回戦、対菊陽戦、66対51で勝利。明日の2回戦に、見事進出です 前回は負けた相手だったそうで、合志楓の森中生、なかなか本番に強いです‼️

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・先行実施)

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」(郡市中体連・先行実施)

◎ 女子ソフトテニス(団体戦・決勝リーグ)

|

|

|

決勝リーグの第1試合は対七城中で、0-3という結果でした。さすがに伝統的なソフトテニスの強豪校です。また、第2試合は対大津北中で、こちらも0-3という結果でしたが、2ペアはファイナルまでもつれ込む接戦でした。最後に競り負けたそうなので、その悔しさは明日の個人戦にぶつけてほしいと思います。

最終的に3位入賞という結果でした。明日からの本大会に臨む本校の他の代表選手・チームに大きな弾みをつける大健闘だったと思います。代表選手及び会場で応援やサポートをした部員の皆さん、お疲れ様でした。

◎ 男子テニス(個人戦)

個人戦で出場している前田君(1年生)は、1回戦を勝ち上がっています。

前田君は、2回戦で惜しくも敗れましたが、最後までよく頑張りました。この経験が、来年度以降に生かせればいいなと思っています。

◎ 男子ソフトテニス(団体戦)

第1試合は対西合志南中で0-3、第2試合は対武蔵ヶ丘中で0-3という結果でした。敗れはしましたが、自分たちのベストを尽くしてくれたと思います。気持ちを切り替え、明日の個人戦で一矢報いてくれるものと期待しています。

◎ 女子ソフトテニス(団体戦)

|

|

|

第3試合の対泗水中戦も、3-0で勝利。見事に決勝リーグ進出を果たしました。学校では、教頭先生が放送で速報を入れると、たくさんの生徒から「おぉー!」「すげぇー!」の声があがっていました。選手たちには、生徒たちや先生たち、学校にいるみんなが応援していると伝えました。決勝リーグも、思う存分自分たちの実力を発揮して、「やりきった!!」という思い出が残る試合をしてほしいと思います。

|

|

|

第2試合は、対大津中。こちらもゲームカウント2-1で勝利。凄いです!! 決勝リーグ進出目指して、あと1勝(対泗水中)いきましょう。

その後、対戦相手の泗水中も2勝していると連絡がありました。決勝リーグに進むには勝つしかありません。給食時にその途中結果を全校に放送で知らせました。合志楓の森中の生徒・教職員全員で応援しています。ベストのパフォーマンスが出せることを祈っています。

|

|

|

ソフトテニスの女子団体の予選リーグの様子です。手前のベンチが合志楓の森中のメンバーで、第1試合は西南中と対戦しています。

ゲームカウント2-1で、西南中に勝利しました。幸先良いですね。この波にのって第2試合も、また男子も健闘してくれることを願っています。

いよいよ明後日(郡市中体連大会)

いよいよ明後日(郡市中体連大会)

|

|

|

|

|

|

菊池郡市中学校総合体育大会「夏季大会」、通称「郡市中体連」も、いよいよ明後日(18日)からとなりました(ソフトテニスは先行開催で明日から)。

本校では、前期中間テスト以降、明日までの期間を「中体連応援ウィーク」とし、5時間授業にして練習時間を確保するとともに、早く下校し十分休養を取れる体制にしています。これは、本年度から行っている45分7時間授業のため可能となっているものです。

私(校長)も放課後、本校の7部活動の練習風景を順番に見て回りましたが、さすがにどの部も気合いが入っています。今更たくさん練習したからと上手くなるものではありませんが、直前の調整次第で、今持っている実力をすべて発揮できるか否か決まるかもしれません。そういった意味で最後の2、3日はとても重要ですね。

私は軟式野球会場(合志市総合運動公園野球場)の会場長であるため、野球以外の競技を直接応援することはできませんが、すべての部がこれまで最高のパフォーマンスを見せてくれることを心から祈っています。

明朝体で「永」の字をかこう(初任者授業研)

明朝体で「永」の字をかこう(初任者授業研)

|

|

|

本日(16日)の1校時、美術室では2の2の授業が、松本 星也 先生の初任者研修の授業研(小研)として実施されていました。参観者は、初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生と校内教科指導員の 川内 先生です。2時間目以降は、この授業についての授業研究会を行い、松本 先生の指導力アップにつなげることになっています。

本日は、「永」の字を明朝体で書くというレタリングの授業でした。今日の授業でも、生徒にしっかりと指示が徹底できており、ゴールも明確に示してあったので、生徒たちはしっかり学習課題に取り組めているようでした。細かい指導技術については、私(校長)は分からないので、専門性のある 川内 先生にお任せしたいと思っています。

ただし、私は「何で明朝体というフォント(書体)なのか」とちょっと疑問に思ったので、いつものようにググってみました。すると、縦の線より横の線の方が圧倒的に多い漢字の表現に、いかに明朝体は適した書体なのか分かってきました。一方、UDの視点からは横線が細くて見にくいというデメリットもあります。「たかがフォント、されどフォント」ですね。こういうことをしっかり実習で感覚的に学ぶことが、美的なセンスを磨くことにつながるのかもしれません。

ところで、新任の先生は初任者研修で相当な時間をとられることになりますが、昨年度の 矢野 先生の時もそうでしたが、本校の場合、授業の持ち時数が比較的少ない教科の初任者の配置が叶いました。おかげで、日常の教科指導や生徒指導、学級経営と初任者研修を両立することができています。その点、もう1人の初任者の 井上 健太朗 先生は、授業時数は少なめですが、体育主任の業務(体育大会の主査等)や郡市中体連の業務(学校理事・種目理事等)があって、少し大変そうです。井上 先生は臨採の経験があるので、なんとかこなせてはいるものの、時間外在校等時間(いわゆる超過勤務時間)が多くならないか、管理職として心配しています。また、小学校の初任者の先生は、学級担任制のため初めから多くの授業をかかえており、そこに初任研となると、負担も相当大きいのではないかと心配します。初任者を育てるつもりの研修が、初任者をつぶす研修にならないようにしたいものです。