不戦の誓い(3年社会)

不戦の誓い(3年社会)

|

|

|

先週に引き続き3年生の社会科の様子をのぞいてみると(校長は社会科の教員だったもので‥‥)、「不戦の誓い」というタイトルの学習をしていました。具体的に言うと、第一次世界大戦後のベルサイユ体制についての学習です。

喜納 先生は、対面授業においてもTeamsを用い、電子黒板に提示するものと同じ資料をタブレットPCに共有して授業を進められます。手元で資料や指示を確認しながら学習できるので、生徒たちは、今自分がすべきことが明確となりますので、「これはいいな!」と思います。また、その資料は各自のタブレットにダウンロードして復習や家庭学習にも使えるそうで、生徒たちに実力をつける工夫をされているなとも感じています。

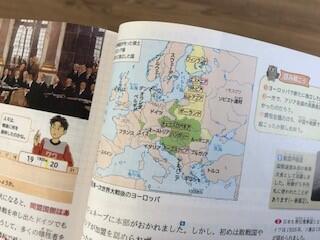

ところで右の写真は、第1次世界大戦後に「民族自決の原則」に基づき、数多くの独立国が生まれたことを読み取るためのヨーロッパの地図資料です。生徒たちは読み取った結果を意見交換し合った後、発表しました。発表した生徒からは、「東ヨーロッパや旧ロシア領に独立国が多い。」と、高校入試の記述式問題であれば、完璧の回答が出ました。今年の3年生なら、「なぜ、そうなったのか?」や「それは、以後どのよう影響を与えたのか?」まで考えさせても、それなりの議論ができそうだと思います。他民族が混住する地域で、1つの民族が自決を唱え独立したらどうなるのか? 現在のロシア・ウクライナ戦争の背景とも重なります。「不戦の誓い」は全く無視されているのが、現代の国際社会と言ってもよいでしょう。

「日本人でよかった。」、「日本に生まれてよかった。」今日のような歴史の内容を深く学べば、そんな発想になっても不自然ではありません。ただし、その上で国際社会にはおいて日本は何をなすべきか、日本人はどう生きるべきか、なども考えられるようになったらと思います。