亀城ヶ丘だより

【お手伝い大賞】021109

先々週のPTA役員会では夏休みに行った「お手伝い大賞」の審査を行いました。お手伝いの内容も、本人の記録も、保護者の記録も充実したものが多く、審査は難航しました。表彰は11月14日(土)の「ふれあいCulture day」の中で行います。

金融広報中央委員会「しるぽると」の「子どものくらしとお金に関する調査(第3回)2015年度」の「次のうち、自分が担う家事はありますか。実際に行っているものに〇をつけてください。(〇はいくつでも)」という項目の集計結果は、多い順に

自分が主に利用する場所の掃除そうじ(49.4%)

風呂の掃除や準備(44.7%)

食器洗い・片づけ(37.9%)

洗濯せんたくや、洗濯したものの片付け(32.5%)

ゴミ出し(29.2%)

布団ふとん敷きや片づけ、ベッドの準備(26.0%)

食事のしたく・調理(25.2%)

ペットの世話(23.7%)

弟や妹などのめんどうをみる(22.8%)

靴みがき・うわばき洗い(19.7%)

家族が利用する場所の掃除(14.9%)

食材などの買い物(13.8%)

衣類のアイロンがけ(8.1%)

ボタンつけなどの裁縫さいほう(7.5%)

その他(9.1%)だそうです。

【環境整備】021108

小雨の降る中、PTA環境・体育部会による環境整備(草刈り)を行いました。「ふれあいCulture Day」に向けて、大変きれいになりました。大変お世話になりました。

【ばちかぶる】021107

学校のグラウンドの隅、天満宮(天神さん)へ向かう道の入り口付近。「学問の神・農業の神(火雷天神)・合格祈願・家内安全・交通安全」の表示の横にたくさんのゴミが捨ててありました。残念です。掃除の時間に子どもたちと片付けました。公立学校では宗教教育はしませんが、宗教観は大事だなと思います。ばちかぶります。所定の場所以外にはゴミを「捨てない」ではなくて、「捨てきらん」子どもたちにして卒業させたいです。

【進路決定に向けて4】021106

共通テストが終わり、高校からの勧誘が解禁されました。合格の確約ではありません。浮足立ってしまうことのないようにしましょう。

スポーツが評価されて進学する人も「高校は勉強をしに行くところ」ということを忘れないようにしましょう。合格がゴールではありません。定期テストの一定点数以下は赤点がある、留年もある。

全員ではないが、前期選抜を受検する人の中には面接が気になる入試までの期間と、内定をもらえばその後の1か月間、合計2か月間をフワフワして過ごし、後期選抜まで勉強した人と入学までに大きな差がついてしまう人もいる。お祝いに早くスマホを買ってもらってフワフワしてしまう人もいる。あえて、後期選抜を受けさせるという家庭もある。入試はクラスがチームとなって取り組む団体戦、先にゴールしたら友達を応援する空気を学級につくりたいですね。

進学校は朝・夕の課外も入れて8時間授業が当たり前。1時間の授業を受けるのに1時間予習が必要と言われる。1日の家庭学習時間は5時間くらいが平均。今の感覚で「今日は死ぬほど勉強した。」が毎日になる。覚悟がいる。

部活動も力があれば1年生からでもレギュラーになれる。逆に言うと3年間補員もあり得る。スポーツの強い学校はどんどん力のある下級生が入ってくる。「他の高校に行って試合に出たほうが良かった。」と思うこともある。これも覚悟が必要。

就職試験も人気のある企業は、推薦枠が決まっている。成績上位者が学校から推薦される。

社会に出てからも資格試験を受けたり、新しい技術を学んだりする機会は多く、勉強する習慣がついている人の方が順応しやすい。

夢も希望も無いように聞こえるが、「じゃああきらめた。」ではなく、挑戦すること。厳しいのが当たり前と覚悟をもって進学した方がマイナス方向のギャップは少ない。入学までに悩み、準備し、進学後は「校長先生の話ほどではなかったですよ。」と言ってくれることを期待しています。

【理科研究授業】021105

2年生は今日も研究授業。「直列回路と並列回路の抵抗」についての実験を行いました。授業後に「2年生は実験が進む。」ということを担当のM先生が話されていました。やるねぇ。

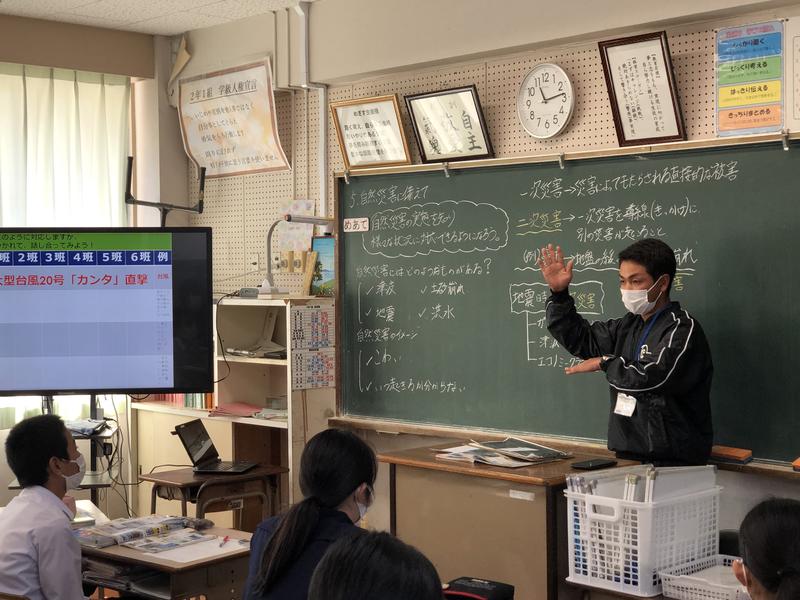

【保健体育研究授業】021104

2年生は保健体育の研究授業を行いました。「自然災害の実態を知り、様々な状況に対応できるようになろう。」というテーマで、一次災害と二次災害への事前の備えや被災時の対応について考えることができました。

【文化の日】021103

今日は、自由と平和を愛し、文化をすすめる「文化の日」です。明治6(1873)年から明治44(1911)年までは天長節(天皇の誕生日を祝った祝日。唐の玄宗皇帝が老子の「天地長久」の語に基づいて創始したことが起源。)。昭和2(1927)年から昭和22(1947)年までは明治節でした。また、昭和21(1946)年の今日は、日本国憲法公布の日でもあります。

明治時代頃から、culture(カルチャー)の訳として「文化」が使われ始め、大正時代には定着したようですが、語源はラテン語の「耕す」という意味を持つ言葉にあるそうです。Cultureには耕す、育成する、教養などの意味もあり、自然に手を加えたものと言うような意味合いのようです。

2年生が12月に修学旅行で訪れる奈良・京都に関する文化は、縄文・弥生を入れて中学校の教科書に載っているだけで、古墳文化、飛鳥文化、白鳳文化、天平文化、国風文化、室町文化(北山文化・東山文化)。どんな風に耕してあるのか楽しみですね。

【進路決定に向けて3】021102

志望校への合格に近づくには、服装を整える、姿勢、話し方を正すことは当たり前。面接官は皆さんの保護者より上の世代、子どもたちは「中身を見てください。」とよく言いますが、初めてあった人に面接の短い時間ですべてを伝えるのは至難の業でしょう。一生が決まる大切な時に外側を整えることができる。当たり前のことです。

試験が終わった後、引率の私が呼ばれて「受験番号何番の生徒は、眉を剃っていますね、ピアスの跡がありますね。」と言われたこともありました。面接や入試会場では「どうしたの?」、「誰がしたの?」と聞く時間はありません。事象が確認されるだけです。

普段、なかなか服装を整えようとしなかった生徒が、入試会場に弟の制服を借りてきたこともありました。何とかしたいと思った判断です。整えてきたという気持ちは伝わります。受験票をいつも着ていた制服のポケットに入れたままにして忘れてきたというオチもついていました。

息子によると、今は大学生が就職する時の履歴書の写真は、3分間写真ではなく、写真館でプロに撮影してもらうのが常識だそうです。

ただ、過去にSNSにアップした発言、動画、写真もすべて企業側にチェックされて比較されていると考えたほうが良いそうです。中学生も同じ認識を持つことが大事でしょう。その時を整えることは大事ですが、普段から整えることはもっと大事だと言うことです。

【鬼〇の~】021101

ステイホームで楽しめること、老後も楽しめること、手先と頭を使うこと。ということで、今年に入り「水引き細工」を始めました。昨日か今日で映画を観に行く予定の生徒もいると聞きました。私の小学生の姪・甥たちも「鬼〇の~」にはまっているということで、それぞれが好きな登場人物をイメージしたアクセサリーをつくってみました。ひもの部分が水引きです。気に入ってくれると良いのですが、誰と誰をイメージしているかわかりますか?

【進路決定に向けて2】021031

以前は推薦入試を受ける生徒の提出書類の中に「中学校生活で一度も生徒指導を受けたことのないこと」の証明書があった学校もありました。ここまで求められるのかと思いましたが、確かに基本的には地元の学校に進む中学校と違い、高校は入学者数の減少など存続にかかわることですね。

特に、前期選抜や推薦入試を考えている皆さんは、中学校の名前を背負って受験します。志望校が欲しがる生徒かどうか、自分を見つめ直してみましょう。特に「推薦」は、この人物については出身中学校長が責任を持ちます。という意味だということをお忘れなく。

今年度はコロナ禍のため、他校の生徒と接して刺激を受ける機会が失われてきました。学級の仲間から受ける刺激だけの人もいることでしょう。しかし、

卒業アルバムの休み時間の風景には誰かしら勉強している生徒の姿が映りこんでいる学校がありました。

「英語が一番簡単ですよ。だって3年間で勉強した教科書の厚さはたったこれだけ。他の教科は小学校からの9年間分の厚さなんですよ。」と言う生徒がいました。その前向きな考え方に驚きました。

テレビはすべて録画してコマーシャルを飛ばし2倍速で観て、勉強の時間は確保。友達に話を合わせることができる生徒もいました。

いける学校がないと泣きながら勉強した生徒がいました。

高校に入ってすぐに部活動で活躍しようと、今も走り続け、鍛えている生徒がいます。

入試会場ではそんな人たちが隣に座っています。

【進路決定に向けて1】021030

3年生の学年だより「凡事徹底」に私の進路講話のことを載せてありました。いくつかの話をしましたがこんな内容です。

緊張感を高めて残り5か月の学校生活を送らせることが目的ですから。私からは厳しい話だけします。

3年担任をしていた時に、三者面談で「〇〇高校に合格できるでしょうか?」と聞かれることが良くありました。私の回答は「過去のデータからは合格の可能性が高い(厳しい)ですが、実際は受験してみないと分かりません。」です。なぜなら、合否を決めるのは私達ではなく高校の側だからです。面談の後、気合を入れ直して一気に伸びる生徒もいます。

ただ、当日、腹痛・頭痛・歯痛などで実力がでないことがあるかもしれません。

高校の教室には時計がないため、腕時計を忘れて、試験の残り時間が分からなかったという生徒もいました。

学校に上履きを忘れ、動物スリッパで入試会場に入った生徒がいました。

高校の正門集合を確認したのに、中学校の正門に待っていた生徒もいました。何とか入試にはギリギリ間に合いましたが、ドキドキしてしまい実力が発揮できませんでした。

数学がとてもできたのに、なぜか入試では2×3=8とやってしまい、大問10点をまるまる落として不合格となった知り合いがいます。

高校から「ぜひ、受けさせてください。」と言われたにもかかわらず、不合格となった生徒も少なくありません。考えると当たり前ですが「受けさせてください。」は「合格させます。」ではありません。

何度も「この生徒が欲しい」と来られたけれども、成績を確認して、あきらめて帰られたこともありました。

このように合格の可能性が高いというだけであって、受験してみないとわかりません。

【打たせ船体験】021029

今日は3年生が「打たせ船体験」を行いました。「体育のソフトボールで釣竿を持つ腕があがらない。」と言いながらも大漁、大漁。楽しい一日を過ごすことができました。

【知行合一】021028

私の座右の銘は「知行合一(ちこうごういつ)」です。これは、陽明学(孔子の生きた『春秋戦国』時代から1900年ほど後の『明』の時代に王陽明がおこした学問)の命題の一つで、簡単には「知識は行動と一致してこそ意味がある、本当の知識は実践をともなわなければならない」というような意味で、論語の為政第二「子貢問君子、子曰、先行其言、而後從之」

孔子に、弁が立つ弟子の子貢が、「君子とはどんな人ですか?」と問うと、「普段からあなたが話していることを先に実行しなさい、その後から言葉が出てくる(まずすることをして、言いたいことがあればその後で言う)ような人が君子です。」と答えた。という故事がもとになっています。

王陽明は、知って行わないのは、未だ知らないことと同じであることを主張し、知っている以上は必ず行いにあらわれると説きました。この考えは、江戸時代初期の陽明学者である中江藤樹が有名で、1837年に大阪で乱を起こした大塩平八郎も私塾「洗心洞」で門弟に陽明学を教えた陽明学者でした。

明治維新で活躍した久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文などが学んだ私塾「松下村塾」にも「知行合一」の掛け軸がありました。安政6年(1859年)の旧暦の今日は、松陰の命日です。(H)

【リンゴの皮むきテスト】021027

1年生家庭科のリンゴの皮むきテスト。友だちに撮影されながら緊張の作業です。

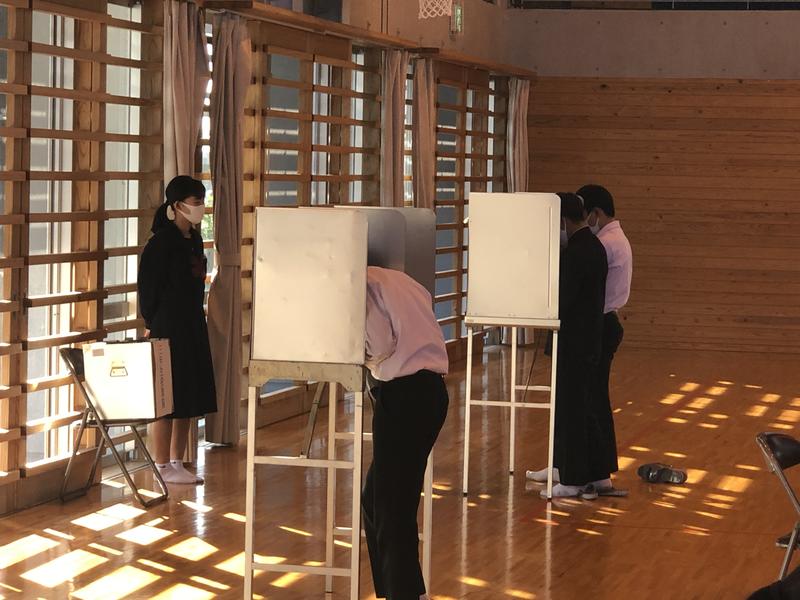

【生徒会役員選挙】021026

今日の5・6時間目は生徒会役員立候補者の演説会と投票を行いました。投票台・投票箱は町の選挙管理委員会からお借りした本物です。

立候補者の多くがあげた湯浦中の課題は「学力」、「あいさつ」。質疑応答では「敬語」も話題にのぼりました。「あいさつ運動をすれば・」、「TKG(テスト勉強に・計画的に・頑張ろう)カードが確実に出るようにチェックすれば?」、「先輩と呼ぶところから始めれば?」いろいろな意見が出る中で、大切なのは一人一人の心がけだということには気づいた様子です。

言われてみれば、上級生を「~くん」、「~さん」と呼んでいるようです。いつから「先輩」と呼ばなくなったのでしょう?私たちが中学生の頃は、あいさつをしないとか、敬語を使わないというのは恐ろしいことでしたけど。

【小さな親切】021024

1年生から「小さな親切」と題する作文を見せてもらいました。紹介します。

僕がこのテーマを選んだのには、2つの理由があります。

まず一つ目の理由は、親切という言葉について考え直したかったからです。親切は様々ですが、身近な大人、先生や友達に親切に接することで、自分も気分よく、相手にも嫌な思いをさせないからです。だから僕は親切が好きな言葉です。

次に2つ目の理由は、親切の良さを知ってもらいたいからです。最近では、小・中学校での暴言・暴力等のいじめや差別が問題になることが少なくありません。親切という言葉、良さを知ってもらい、今までやってきた自分の言葉や行動を見つめ直して、少しずつ自分の考え方も見直し、改善して小さな親切からやっていけたらいいなと僕は思っています。

それぞれいろいろな人がいる中で、相手がどういうことをしたら喜んでくれたり笑顔になるのか、自分に置き換えることで考えが広がっていくと僕は思います。

【残念】021023

毎朝5時過ぎから湯の児の海岸付近を散歩しています。今日は雨は降り止んでいましたが、風があり波が立っていました。朝6時17分、3年生の打たせ船体験延期のメールが入りました。残念です。

一昨日、テレビを見ていると「熊本県の某ショッピングセンターにカプセル玩具専門店「ガシャポンのデパート」がオープンした。」とのニュースが流れていました。全国でも最大規模のカプセル玩具の自販機1000台が並んでいるそうです。ニュースでは「クワガタ」が紹介されていました。大ヒットした「ダンゴムシ」のシリーズです。職員室前にはこっそり「クワガタ」と「スズメバチ」が飾ってありますのでぜひご覧ください。「鬼滅~」関係もたくさん置いてあるようですが、人気があるフィギュアは一瞬で蒸発しているようです。

本当は今日のブログは「打たせ船」の予定でしたが、間に合わせの内容になってしまいました。来週は晴れますように。

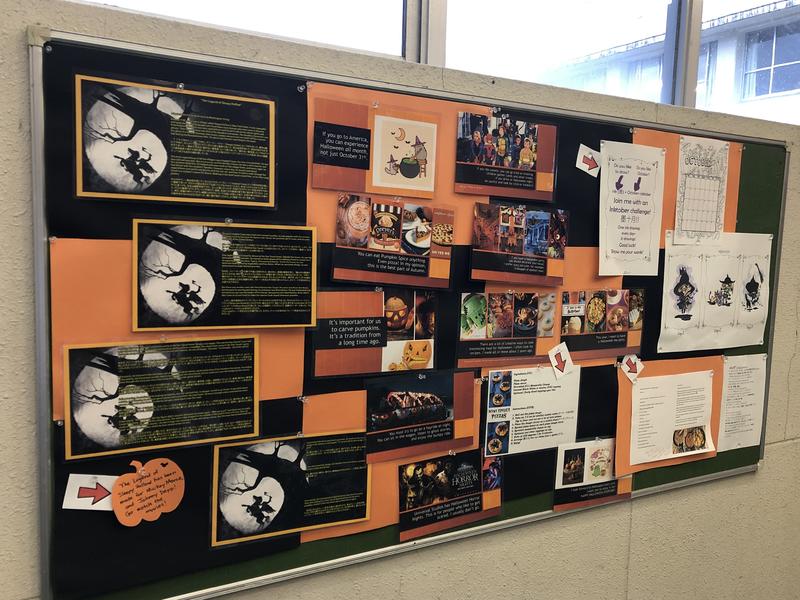

【ちょっとだけハロウィン】021022

学校のあちらこちらがちょっとだけハロウィン気分です。さて、ここはどこでしょう?

【選挙運動】021020

今朝は随分冷え込みました。朝7時45分、山影でまだ仄暗い中に「おはようございま~す!」、「清き一票をよろしくお願いしま~す!」の声が響き渡ります。熱気で周辺の気温が上がりました。

【生徒会役員選挙告知ポスター】021019

生徒会役員選挙告知のためのポスター(半〇直〇風)をつくってみました。1年生は帰りの会で、「YJH」や「湯中劇場」の元ネタは何かというクイズ大会になったらしいです。細かく見てくれてありがたいです。

※ポスターのHPでの紹介は立候補者に了解済みです。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)