亀城ヶ丘だより

【ヒット商品】011116

日経トレンディが選ぶ、2020ヒット商品ランキングが発表されました。もう授業をすることはありませんが、経済分野の資料として、ランキングが掲載される12月号を過去20年分くらい、家のどこかに保存しています。商品とは売ることを目的としてつくられたモノとサービスのことで、人名が入ることもあります。

今年のトップ3は、鬼滅の刃(1)、マスク消費(2)、あつまれどうぶつの森(3)でした。ちなみに昨年のトップ3は、ワークマン、タピオカ、PayPay。一昨年は安室奈美恵、ドライブレコーダー、ペットボトルコーヒーでした。

以下は、Zoom(4)、檸檬堂(レモンサワー)(5)、AirPods Pro(6)、モバイルオーダー(7)、Shupatto(マイバッグ)(8)、教から俺は!!劇場版(9)、ゴキブリムエンダー(10)と続きます。

調べてみると、3年生が生まれた平成18年は、Wii、ビリーズブートキャンプ、キッザニア東京、クロックス、クリスピー・クリーム・ドーナッツ、千の風になって、ipodtouch、nanaco、フランスパン工房、フリクションボール、ワンセグケータイ、メガマック等。

2年生が生まれた平成19年は、プライベートブランド、WiiFit、アウトレットモール、ブルーレイレコーダー、iphone3G、花畑牧場生キャラメル、クルトガ、崖の上のポニョ、カレー鍋等。

1年生が生まれた平成20年は、プリウス・インサイト、キリンフリー、ドラゴンクエストⅨ、ドット入り罫線ノート、い・ろ・は・す、1Q84等がランクインしています。

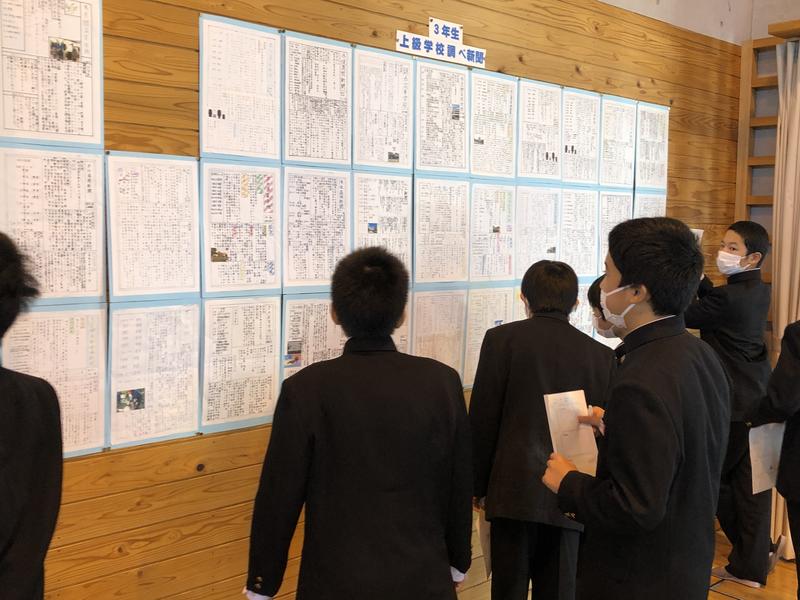

【ふれあい Culture day】021114

文化祭にかわる行事として「ふれあい Culture day」を開催しました。学年の取組として1年生は風車の竹細工、2年生は修学旅行調べ、3年生は絵手紙制作を行った後、体育館でフェイスガードをつけての合唱コンクール。その他、教科や学年で取り組んだ展示作品の見学など、文化委員会でコロナ対策を行った上でできることを工夫しました。

【校長面談】021112

3年生の前期選抜、推薦入試等受検希望者と願書の記入をする前に校長面談をすることにしました。なぜ、その高校・学科を希望したのか、率直な話を聞きたいと思っています。礼儀や服装、話し方なども見せてもらい、担任から上がってきた調査書と見比べて、校長が責任をもって職印を押すことができる人物かどうかを見極めたいと思います。

学級で伝えてもらいましたが、何を聞かれるのだろうと緊張しているようです。「緊張」するのは真面目に取り組もうとしている証拠。それも頑張る姿として見せてもらいたいと思います。口に出すのは「緊張しないようにしよう」ではなくて、「リラックスしよう」の方が良いそうです。発した言葉は頭に残り、行動につながるそうです。(H)

【スマホのルール】021111

少し前の新聞に、「熊本市教育委員会の校則についてのアンケートで、熊本市立小・中・高等学校のおよそ3人に1人が見直しの必要性を訴えたことがわかった。」という記事が載っていました。私たちも納得できるもの、すでに改善しているものもありましたが、?もあります。

保護者の意見の抜粋に「スマートフォンやゲームなどの利用時間を決めてほしい。各家庭でルールが異なるため困る。」というものがありました。何と回答しましょう?

私にお電話をいただいたら「学校は勉強するところですから、中学生として最低限このくらいはという家庭学習の時間は示しています。もちろん、それ以上やっても全然構いません。中学生に必要なだいたいの睡眠時間も示しています。しかし、スマホ、ゲームは学校で購入を推奨しているものではありません。各家庭でルールを定め、子どもに守らせることができなければ買わない。たったこれだけのことです。」と回答したいと思います。

ただ、気持ちはわかります。NTTドコモの調査では、親とスマホのルールを決めていた中学生は49%、しかし、そのうちの63%が「親と決めたスマホルールを破った経験がある」と回答。しかも79%の中学生が、初めてスマホルールを破ったのは、購入から半年未満と回答しているそうです。

また、有害サイトの閲覧経験がある子どもは3人に1人、スマホに関連して親に伝えていない、または隠れてやっていることは、

・有害なサイト(成人向け・暴力的・出会い系)を閲覧したことがある:30%

・マンガ・音楽などの違法アップロードサイトを閲覧したことがある:19%

・フリマアプリを使ってお金を稼いだことがある:14%

さらに、「詐欺と思われるサイトにアクセスしてしまった際に、親に相談・共有をしましたか?」の問いには、79%が「相談・共有はしていない」と回答しています。

「うちはルールを決めています。3人に1人は約束を守っているようですし、全国平均ですからうちの子どもは当然、湯浦中生は全員が守っている1人に入っているはずです。」と言い切れない方には、本人が責任をとれない未成年の間は、いろいろな覚悟が必要なようです。高い使用料を払わされた上に、すべての責任を取らされる。やおいきません。

【避難訓練】021110

今日は避難訓練(火災)を行いました。私もこれまで担任をした生徒の家が2件、担任以外の生徒の家が2件、火事になった経験があります。命に別状はなかったことだけが幸いでしたが、何もかも失いました。

どこの学校でも避難訓練は「授業中に、火元は理科室か家庭科室で、決められた時間に、避難誘導する先生がいて」火事が発生した想定です。私が経験したケースは遠足の弁当づくりのてんぷら油から、クリスマスの次の日に保育園児の弟たちがロウソクに火をつけて遊んでいて、近所の子どもたちのマッチ遊びから、夜中にお風呂のボイラーから出火と原因はいろいろでした。火事は訓練通りには起きません。

令和元年の総務省統計によると、総出火件数の37,683 件の出火原因別は、「たばこ」3,581 件(9.5%)、「たき火」2,930 件(7.8%)、「こんろ」2,918 件(7.7%)、「放火」2,757 件(7.3%)、「放火の疑い」1,810 件(4.8%)の順となっています。また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると4,567 件(12.1%)です。許せないことです。

訓練を契機に各家庭の危険箇所を点検し、タコ足配線になっていないか、家の周りに燃されやすいものを置いていないかなど、火災の未然防止に努めましょう。私もネコの脱出ルートを確保しておきます。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)