学校生活(ブログ)

実力テスト【3年生】

先週は、夏休みが明けて1日登校したあと、台風10号接近に伴い2日間臨時休校となりました。

今週から、本格的に前期後半の授業も開始されています。3年生では、実力テストが実施されています。

これから3年生は、進路選択に向けて実力テストや共通テスト(10/29(火)、30(水))が実施されます。

自らの目標を定めて、1日1日を大切に過ごしてほしいと思います。また、目標が定まっていなかったり、不安を抱えていたりする人は、一人で抱え込まずに先生や家族、友人などに相談することも大切なことだと思います。

進路選択は、「団体戦」です。みんなで乗り切っていきましょう。 (文責 高田)

前期後半に向けて

昨日(8/28(水))から前期後半が開始されました。

各学年、各学級では前期前半の見通しを持ちながら、学級活動を行いました。

1年生は、多目的ルームで前期後半の行事や集団宿泊についての説明を行いました。

2年生は、各学級で前期後半の見通しを確認するとともに、班別にサイコロトークを行いながら、夏休みを振り返ったり、積極的にコミュニケーションを図ったりしました。

3年生は、夏休みの振り返りをしたり、進路選択を控えテスト問題の配布や見通しを確認したりしていました。

久しぶり学級での生活でしたが、活気ある姿が見られています。

保護者の皆様におかれましては、日頃から子どもたちを様々な面でサポートしていただき心より感謝申し上げます。

前期後半も本校の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。

(文責 高田)

台風対策

本日(8/28(水))大掃除の時間に、台風10号の接近に備えて、敷地内の道具類を校舎内に入れたり、倒したりする作業を行いました。

2年生や部活動性を中心に、プランターや一輪車等を生徒昇降口に運びました。

また、運動場の長椅子や防球ネット、テント等倒したり、天幕を外したりしました。

明日から2日間は、臨時休校です。

台風に関する情報をこまめに確認しながら、安全確保や命を守る行動を最優先してください。(文責 高田)

全校集会(夏休み明け)

本日(8/28(水))1校時は、夏休み明け最初 の全校集会を実施しました。

今回もオンライン配信で行いました。参加する生徒たちは緊張気味です。

最初に表彰を行いました。

県中体出場の連野球部、同じく空手道、県吹奏楽コンクール、男女ソフトテニス部、女子バスケットボール部の表彰をしました。夏休み中も各部活動、社会体育等、大活躍の楓の森中の生徒たちでした。

つづいて、生徒代表の意見発表を行いました。各学年代表者は、自らの成長や反省、今後の目標や取組など熱心に語っていく姿がありました。

そして、校長より夏休みの振り返りと前期後半についてお話をしました。

夏休み前の全校集会で

①命を大切にすること ➁何事も一人で抱え込まずに誰かに相談すること

➂挑戦すること

について話をしていましたので、その振り返りをしました。

つづいて、前期後半については、アメリカの心理学の格言を紹介しました。

( 心 )が 変われば (態度) が変わる。 (態度)が 変われば(行動)が変わる。

(行動)が 変われば(習慣)が変わる。 (習慣)が 変われば(人格)が変わる。

(人格)が 変われば(運命)が変わる。 (運命)が 変われば(人生)が変わる。

難しいことかもしれませんし、ちょっとした心がけのところもあるかもしれません。

前期後半は、30日あまりです。1日1日を充実したものにしていきましょう。(文責 高田)

夏休み明け登校(前期後半が始まりました。)

本日(8/28(水))から前期後半が始まりました。

朝から台風10号接近に伴い、小雨模様でした。「おはようございます。」と声をかけると「おはようございます。」

と大きな声で返す子どもたちの姿がありました。大いに元気をもらいました。

ただし、明日(8/29(木))と明後日(8/30(金))の2日間は、台風10号接近に伴い臨時休校となりました。

台風についての最新情報を確認しながら、命を守る行動をとることを最優先にしてください。

(文責 高田)

PTA美化作業

8/24(土)午前7時よりPTA主催の美化作業を行いました。

当日は、敷地内外の美化作業を実施しました。

前日(8/23(金))の夕方は、保護者数名が来校され、運動場西側の草や防球ネットに絡まっている蔓の除草や茎の裁断作業ををしていただきました。

美化作業はいったん終わりました。

しかし刈り取られた草をパッカー車に積み組む作業が間に合わずに、多くの保護者の方に作業終了後も残っていただきました。

急な日程や作業内容等の変更となり、保護者の皆様にはご迷惑をおかけしました。

今後、今回の作業について振り返り、次回の改善につなげていきます。

休日の、しかも暑い中でしたが本当にありがとうございました。

(文責 高田)

納涼盆踊り大会

8/8(木)、菊池恵楓園で納涼盆踊り大会が行われ、踊り手として本校からもボランティアで約30名の生徒たちが参加させていただきました。

盆踊りは、事前に踊りを3種類指導を受けた後に会場に入りました。

開会行事では、太田自治会副会長様が、この納涼盆踊り大会の歴史を話してくださいました。

昭和4年から始まったこと、昭和60年から再開したこと、令和2年から令和4年まで新型コロナウィルス感染症拡大によって中止となったこと、令和5年から再開したことなど、この大会への熱い思いをこめられました。

3種類の踊りを約10分ずつ踊りました。

入所者の方々も盆踊りを見ながら、手拍子をされたり、体を動かされたり、会場が一体となって熱気に包まれました。あたたかく、爽快な時間となりました。

入所者の方もとても喜ばれていました。生徒たちも「参加してよか

った」と口々に言っていまし、入所者方々とよく話をしていました。

太田自治会副会長様は「この盆踊りには、118つの歌があり、それらは入所者の方々がつくられた。昔は、長い時間をかけて、練習し、歌い踊っていた。必ずのどがつぶれた。しかし、そこからがいい歌いまわしができる。」と力強く話された。

本会の納涼盆踊り大会に参加し、その大会や踊り、歌に込められた思いや願いを知りました。そして、ともに活動をすることでこんなにも力が生まれるのかと強く感じました。これらを伝えていくことが、本校の大きな役割のひとつであると改めて感じました。

今回の納涼盆踊り大会に参加するにあたり、ご尽力いただきました太田自治会副会長様、境園長様をはじめ関係者の皆様方に心より感謝申し上げます。(文責 高田)

三者面談と学習会

夏休みに入り二週間が立ちました。三年生は、主に進路選択に関わる三者面談を実施しています。

また、その日程に合わせて、希望者による学習会を午前中行っています。

暑さの厳しい中ですが、自らの進路選択に向かって努力を続けています。

学校では「受験は団体戦」とよく言われます。

自らの進路希望や生き方を胸を張って語り、それをともに応援したり、一緒に学習したり…、そんな学級、学年集団づくりを目指していきます。(文責 高田)

表敬訪問

7/30(火)、夕方、九州中体連大会に参加する合志市内の中学生が一同に会し、市長表敬訪問が行われました。

合志中、西合志中、西合志南中、合志楓の森中

から、7競技、39名が参加します。

本校からは、体操競技、空手道競技に5名が参加します。

競技は、8月第2週、体操は鹿児島県、空手道は大分県で行われます。

本校、そして熊本県の代表として自信をもって大会に参加してほしいと思います。

健闘を祈ります。 (文責 高田)

第1回学校運営協議会

7/25(木)、夕方、合志楓の森中学校区の学校運営協議会を行いました。

会のメンバーは、小中学校の地域学校協働活動推進委員様、小中学校のPTA会長様、各区長様、校区内企業様、熊本高等専門学校准教授様、黒石原支援学校副校長様、かえでの森こども園副園長様、熊本日日新聞社合志支局長様、合志楓の森小中学校長で構成されています。

本年度第1回目ということで、自己紹介、小中学校からの取組のプレゼンテーション、協議という流れで会を進めていきました。

協議では、通学路の状況や校舎の増築等について情報交換を行いました。

子どもたちが安心して、生活できる学校をめざ

すとともに、地域に貢献できる人づくりや繋がりを目指して、学校運営協議会の委員の皆様と協働しながら、活動を進めて参ります。

ご多用中にも関わらず、ご参会いたたきました学校運営協議会の委員の皆様、心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

リモート会議

7/24(水)、合志楓の森小・中学校の校長、教頭、主幹、教務、人権教育担当者と広島県の盈進(えいしん)中学高等学校の延(のぶ)校長先生、ヒューマンライツ部の顧問の重政先生、そして部員の皆さんとリモートでの会議を行いました。

今回の会議は、6月に実施された熊本県校長人権教育推進会議で延校長先生が講演されたことをきっかけにして、小学校の佐藤校長先生が連絡を取られて実現したものです。

盈進中学高等学校のヒューマンライツ部は、「手と手から」を活動のテーマとして「共に学ぼう 共に生きよう」をコンセプトに活動されています。

その活動の一つとしてハンセン病問題について取り組まれています。ハンセン病療養所長島愛生園の入所者の方々との交流をとおして、ハンセン病問題のおかしさ、人々の差別心、その方たちの人生の歩み、思いや願いを聞き取り、まとめ、伝え続けていく活動をされています。

ハンセン病問題を風化させることなく後世に伝え続けていくという活動の理念は、旧菊池医療刑務支所の跡地に建設されている本校の大きな役割でもあります。

ヒューマンライツ部の生徒の皆さんは、入所者の方たちとの交流をとおして、その生き方や豊かな人間性に触れ、「正しく知って、正しく行動する」ことが自分たちの使命であると力強く語っていかれました。

今回の会議は、交流のスタート地点です。

延校長先生が「試行錯誤することが大切」と語られました。今回の会議をきっかけにして、試行錯誤を繰り返しながら、取組を進めていきます。

夏休み中にもかかわらず、盈進中学高等学校の延校長先生、重政先生、ヒューマンライツ部のみなさん、ありがとうございました。

(文責 高田)

県中体連【第2週目】

7/20(土)~22(月)に行われた県中学校総合体育大会で、本校の生徒たちは、陸上競技、水泳、卓球、空手道、野球等に出場し熱戦が繰り広げられました。

どの会場も、手に汗握る試合ばかりで、緊張感が伝わりました。また、うだるような暑さの中で、自分や相手と戦っている子どもたち。そして保護者の皆様。皆さんの姿からたくさんの希望や元気をいただきました。ありがとうございました。

今回の県大会を追え、体操競技、空手道(男子個人形、女子団体形、女子個人形、女子個人組手)が九州大会に出場します。

さらにハイレベルな大会に参加できることに感謝し、自信をもって参加してほしいと思います。健闘を祈ります。(文責 高田)

全校集会(夏休み前)

昨日(7/19(金))、夏休み前の全校集会を行いました。暑さ対策で配信で行いました。各学年代表生徒からの意見発表、表彰、夏休みの暮らしなどについて話をしました。

意見発表では、自らが乗り越えたことや頑張ったこと、これからの目標等を発表していきました。

きついことを周りの人たちの支えで乗り越えたこと、クラスメイトに積極的に関わることで繋がりを深められるように行動してきたこと、体育大会でリーダーらと協働していくことで成功に導くことができた経験等、自分と向き合いながら課題を克服し発表している姿には、大きな自信が感じられました。

その後、学校から夏休みの過ごし方等について、校長、生徒指導、養護教諭から話をしました。

吹奏楽部は、吹奏楽コンクールを控えており、武道場で演奏したものを昼の放送で流しました。武道場は、本番さながらの緊張感に包まれていました。

39日間の夏休み、日頃できないことをする時間もあります。1日24時間を計画を立て実行していきながら有意義なものにしてほしいと思います。(文責 高田)

ありがとうございます。

7/19(金)朝から、校門であいさつ運動をしていると自衛隊の方たちが、歩道の清掃活動をされていました。

自衛隊の方たちは「ごみなどほとんど落ちていませんね。」と言われながら、袋にはたくさんの"ごみ"らしきものが入っていました。

そのあとも再び別の自衛隊の方たちが清掃活動をするために歩道を歩いてこられました。

おかげでスクールゾーンがきれいになりました。

ありがとうございました。(文責 高田)

雨上がりの登校

7/19(金)、朝から雨が降りましたが、登校時には晴天となりました。

その景色のあまりのきれいさにシャッターを切りました。

この雨が「打ち水」効果となりなんだか涼しく感じました。登校してくる児童生徒たちの声が、いつもより大きく元気に感じました。

明日から夏休みに入ります。

1日24時間をデザインして、充実した夏休みにしてほしいと思います。「着眼大局 着手小局」(文責 高田)

争奪戦

7/18(木)昼休み、学校に送付していただいたロアッソ熊本の観戦チケット5枚を巡り、争奪戦が繰り広げられました。

給食が終わると会場の多目的ルームに学年関係なく、たくさんの生徒たちが集まってきました。今回は、生徒会主催のクイズとじゃんけん大会で獲得者を決めました。

第1問「本年度の楓の森中学校の本年度の生徒数は360人である。〇か×か。」

〇と回答したのは一人。正解は×でした。

第2問「高田校長先生が、夏休みに登山予定の西日本最高峰は次のどれ。①阿蘇山 ➁屋久島宮之浦岳 ➂石鎚山」

「わかるわけないやん。」とつぶやく子どもたち。「ヒント、西日本最高峰」と伝えました。

正解は➂でした。 ここで10人ほどに絞られ、じゃんけん大会に進みました。

生徒会の工夫した企画で、5人が決まりました。大盛り上がりの昼休みとなりました。また、チケットをいただきましたロアッソ熊本様に心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

法務大臣訪問

7/16(火)、午後3時半ごろ小泉龍司法務大臣が、菊池恵楓園を訪れた後、本校の東門にある旧菊池医療刑務支所跡地の石碑を訪ねられました。

本校からは生徒会長が、「ハンセン病問題の学習を積み重ねて、差別や偏見をなくすために啓発していく役割を私たちは担っています。これからも学習を積み重ねていきます。」と小泉大臣に力強く伝えました。

今回の小泉法務大臣の訪問は、本校職員、生徒にとって現在の自分たちの学びを振り返るとともに今後の自分たちの果たすべき役割について改めて確認する機会となりました。

関係者の皆様、このような場を設けていただきましてことに心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

県中体連【第1週目】

7/13(土)から、熊本県中学校総合体育大会が行われています。

雨天のために、野球は来週に順延となりましたが女子ソフトテニス競技(団体)は、雨の合間を縫って実施されました。

1回戦は、水俣市立水俣第一中学校と対戦し、2対1で勝利しました。途中雨による中断によって、1時間以上の待ち時間があったり、試合コートの変更等あったりましたが、集中力を切らすことなく、素晴らしいパフォーマンスを発揮しました。対戦対手との戦いもありましたが、自然との闘いもありました。

また、たくさんの保護者の方々や男子テニス部員たちの応援も大きな支えとなりました。

続く、準々決勝は地域クラブ枠で出場している熊本ソフトテニスアカデミーとの対戦でした。熱戦を繰り広げましたが

惜敗しました。

時折豪雨に見舞われ、心身ともにコンディションの維持が難しい中でしたが、最後まで粘り強く戦いました。選手の皆さん、素晴らしい試合をありがとうございました。

保護者の皆様、様々なご支援をありがとうございました。

このほか、7/14(日)には、女子体操競技、体操競技にも本校の生徒たちが出場しました。屋外競技とは、違った緊張感の中で試合に臨んでいる姿が印象に残りました。

なかでも体操競技に出場した生徒は、個人4位となり九州大会出場となりました!! おめでとうございます!!!

(文責 高田)

郡市中体連表彰と県中体連推戴式

明日(7/13(土))から、熊本県中学校総合体育大会が開催され、本校からは8つの競技(クラブチームを含みます。(部活動)野球、女子ソフトテニス、卓球、(社会体育及びクラブチーム)空手道、水泳、体操、新体操、男子バレーボール)に参加します。

本日は、郡市中体連の表彰と県中体連にむけた選手推戴式を実施しました。

郡市の中体連では、多くの部活動がどの部活動も熱戦を繰り広げました。感動する場面がたくさんありました。

県中体連に向けて、激励として3つのことを話しました。

一、自信をもって大会に臨み、楽しんでほしい。

二、すべての人に感謝し、形にしてほしい。(挨拶や態度などで示す。)

三、最後まであきらめないこと、そして今回の経験を様々な人に伝えてほしい。

生徒会長からは「自らの郡市中体連大会での経験を踏まえて、一緒に試合をした人たちの分まで全力で試合に臨んでほしい。」と思いが伝えられました。

選手たちの健闘を祈ります。また、保護者や指導者の皆様、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。(文責 高田)

熊本県中学校体育連盟のHPはこちら(県中体連大会の日程等が掲載されています。) ↓

わかば学級(5年生)の中学校見学を実施しまた。

7/9(火)、小学校わかば学級(5年生対象)の中学校見学を実施しまた。

中学校で伸ばしていきたい力や学習内容、行事などコーディネーターより、説明を行った後、授業の様子を見学しました。

子どもたちの穏 やかで、輝いた目が印象に残りました。

2年後の中学校入学に向けて、子どもたちや保護者の皆様の不安をなくし、子どもたちの可能性を伸ばしていく一助になれば幸いに存じます。

また、保護者の皆様におかれましては、ご多用中にも関わらずご参加いただきありがとうございました。

(文責 高田)

社会を明るくする運動(2日目)

社会を明るくする運動(2日目)が開催されました。

前回に引続き、保護司の皆様が登校する児童や生徒たちにあいさつや声掛けをされました。

午前7時半前から校門に立っていただきました。天気は曇り空から急変し、雨が降り始めました。

保護司の皆様からはあたたかい声をかけていただきました。

「傘持ってるね。濡れてしまうよ。」「元気だね。」等

その言葉に元気なあいさつで答える子どもたちの姿がありました。

社会を明るくする運動は、7/17(水)に第3回目が行われる予定です。(文責 高田)

※「社会を明るくする運動」に関する法務省へのリンクはこちら ↓

https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html

縦割り人権集会

今週に入り、小学5、6年生から中学1~3年生による縦割り人権集会を実施しています。

昨日(7/9(火))は、5年2組、6年2組、中学生は1年2組・3組、2年2組、3年2組が行いました。

5年生は「泣ここで腹ん立つ」という人権学習でのいじめの問題を通して、自分の課題、学級の課題と向き合い「なかまとともに考え、行動する」という目標を掲げました。

6年生は「僕の名前は葵です」というジェンダーに関する差別の学習を通して「「普通」とは何か?」について考え「人を見た目で判断すること」、「予断や偏見」が差別につながっていることに気づき、自分たちの身近な生活と重ねて考えていきました。

中学1年2組と3組は「水俣から学んだこと」という人権学習を通して、自分たちの学級の課題を見つめ、スローガンや学級のルールを作成して、課題の克服に取り組むことを宣言していきました。

中学2年生は、「ハンセン病差別を生きる」という題材から「なかまを意識することが不十分でないか」という課題に気づき、それを克服するために「みんなの考えを理解し、行動や発言ができるクラス」というスローガンを設定したことを寸劇を交えて発表しました。

中学3年生は、「なぜ高校に行くの?」という題材を通して「自分の進路選択を言えないなかまがいる」ことについて、それが自分たちの中にある差別心であることに気づき、自分たちの課題として共有し、一人一人が自らの進路選択について堂々と言える学級にしていく決意を発表していきました。

どの学級も、自分たちの差別心を向き合い、それを学級集団として克服していくための手段を具体的に設定していきました。

また、異学年の発表を聞くことを通して、大いに刺激になったと感じました。発表に対する「返し」は自分のことと重ねながら、返している児童生徒の姿がありました。

最後になりましたが、今回の企画運営を担った人権委員会にみなさん、すばらしい司会進行やマイクの準備等ありがとうございました。(文責 高田)

授業参観ありがとうございました。

7/5(金)、午後から授業参観を実施しました。

授業参観では、多くの保護者の方に参観していただきました。

2年生は、体育館で人権集会を行いました。

その後、学級懇談会では親の学び講座、学級懇談会等を実施しました。学年委員の皆様には、茶話会に向けて、様々な準備をしていただき心より感謝申し上げます。

また、「親の学び講座」では、菊池教育事務所松永社会教育主事をはじめ各市町村のトレーナーの方々に参加していただきました。心より感謝申し上げます。 (文責 高田)

KAEDE'S PRIDE PROJECT【第3学年】

7/3(水)、4(木)に2日間、3年生は菊池恵楓園にある歴史資料館見学、園内のフィールドワークを行いました。

学習のテーマは「仲間と共に生きる」です。

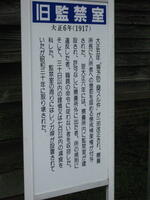

歴史資料館の見学、講話の後、旧監禁室、火葬場後、コンクリート塀、納骨塔、納骨堂、胎児慰霊碑を案内していただきました。

旧監禁室の壁に刻まれた文字、入所者が亡くなられた際、別の入所者が火葬を行っていたこと、コンクリート塀は、物理的な壁であると同時に心理的な壁でもあったこと、授かった命を園内では生むことが許されなかったこと、骨壺に

記されていた( )書きのお名前(本名ではなく園内で使用されていた名前)等、フィールドワークで説明していただきました。

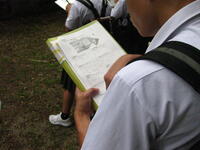

生徒たちは、フィールドワークで説明された内容を丁寧にメモを取っていました。また、これまで何回も訪れているとも話してくれました。

今回の学習を「仲間と共に生きる」というテーマで「療養所内での生活で、つながり、楽しみを見つけ、たくましく生きてきた方々の生き方から学び、自分たちの暮らしと重ね、仲間とのつながりを見つめなおし、再構築していく機会とする」、「自分の学校やふるさとに誇りを持ち、ハンセン病問題についてこれまで学んできたことを整理し、自分の家族や地域、社会に発信する」活動にしていきます。

フィールドワークの際は、とても暑く熱中諸対策で、大きめのクーラーボックスを肩から下げて歩いていました。するとある生徒が「先生、重くはないですか。持ちましょうか」と声をかけてくれました。また、前を歩いている生徒が「段差がありますよ」教えてくれました。とてもうれしい場面でした。

この度の学習にあたり、ご協力いただきました菊池恵楓園の関係者の皆様、心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

読み書かせ

昨日(7/2(水))、昼休みに図書委員会による「読み聞かせ」を実施しました。

多目的ホールには、大勢の小学生が集まってきました。

「どうぶつのたいじゅうそくてい」、「北風と太陽」、「もったいないばあさんのいただきます」の3作をグループで読み書きせしました。

図書委員は、緊張も見られましたが、小学生たちの様々な反応もあり、次第に慣れていきました。すばらしい時間となりました。貴重な経験となったことと思います。

この日のために、絵本のセレクト、プレゼンテーションの準備、読みの分担、練習等ありがとうございました。

読み聞かせは、金曜日(7/5(金))にも実施します。楽しみにしています。(文責 高田)

社会を明るくする運動

本日(7/3)、朝から合志市の保護司の皆様を中心に「第74回 社会を明るくする運動」が行われました。

本運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについての理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築くために行われている全国的な活動です。

熊本県においては、第74回"社会を明るくする運動"熊本県推進委員会において「犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと」「犯罪や非行を犯した人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること」の2つが目標として採択され、活動が展開されています。

登校してくる児童生徒たちは、保護司の方々に挨拶する傍らで、興味津々でのぼり旗やポスターを見ていました。

今回のあいさつ運動が、保護司の皆様の活動や地域社会の安心安全につながっているということに気づくきっかけになればと思います。(文責 高田)

※「社会を明るくする運動」に関する法務省へのリンクはこちら ↓

https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html

学校教育指導員訪問ありがとうございます。

昨日(7/1(月))、2校時に市教育委員会より学校教育指導員の2名の先生が来校され授業参観、その後、指導や助言をしていただきました。

保健体育と音楽の授業でした。

保健体育では、「飲酒が心身に与える様々な影響等と関連する法律について」、音楽では「『夏の思い出』の歌詞を考えながら歌う」授業が展開されていました。

落ち着いた態度で、真剣に授業と向き合う生徒たちとそれを支える教師の姿が印象的でした。

本日(7/2(火))も学校教育指導員による授業参観が行われます。どうぞよろしくお願いいたします。

(文責 高田)

優勝、おめでとうございます。

昨日(6/30(日))、菊池郡市中体連大会の軟式野球競技の準決勝、決勝が旭志グランドで行われ、野球部が見事優勝しました。

準決勝は、先日のRKK旗軟式野球大会決勝でも戦った合志中学校でした。

初回2点先制したのを皮切りに、4回までに得点を重ねました。バッテリーや野手の粘り強い守り、そして効果的な打線のつながりで見事勝利しました。

午後行われた決勝戦は、菊池南中学校との対戦でした。

初回表に先制したものの、その裏すぐに同点となり膠着状態が続きましたが、2回、5回、7回に得点し、見事優勝しました。

様々なプレッシャーをはねのけ、のびのびとプレーする選手たちの姿が印象に残りました。優勝おめでとうございます。

本年度の大会は梅雨の長雨のために選手たち、保護者の皆様がたには、様々な面でご支援をいただき心より感謝申し上げます。

また、2週間にわたり運営に関わられた軟式野球連盟の審判の皆様、菊池郡市中体連の関係者の皆様のおかげで、大会に参加することができました。ほんとうにありがとうございました。 (文責 高田)

菊池郡市中体連大会が行われています。

菊池郡市中体連大会もいよいよ残すところ軟式野球競技を残すのみとなりました。

昨日(6/29(土))、野球部は菊陽中学校と対戦し、勝利しました。

本日は、旭志グランドで準決勝2試合と決勝戦が行われる予定です。

準決勝は、RKK旗決勝で対戦した合志中学校と対戦します。

選手の皆さんの健闘を祈ります。 (文責 高田)

「教室に掲示しているので覚えています。」(ランチミーティング)

本日(6/28(金))、生徒会執行部と生徒会担当者、校長でランチミーティングをしました。

生徒たちから学校やクラスの様子を聞いたり、市議会広報委員会や校長からの提案等を協議しました。

最初は、緊張感に包まれていましたが、給食を食べながら、自己紹介をしたり現在はまっているものを交流したりして、少しずつ和やかになっていきました。

生徒執行部からは、学校全体や学年、学級の雰囲気等率直な意見が出されました。

校長からは、学校の教育目標「夢と誇りを持ち 自分らしく 主体的に行動できる 生徒の育成」とキーワードである「3つのC」(Collaboration(協働) & Contribution(貢献)+Critical thinking(多角的な視点)」について提案し、現在これらとつながっている活動について協議しました。

執行部は「学校教育目標は、教室に掲示してあるので覚えています。」と力強くいってくれました。とても頼もしく思いました。

最後に登校の様子の画像を提示し「何が気付くことはありませんか。」と問いかけました。執行部は、すぐにいくつかの課題について気づいていきました。

学校教育目標のキーワードや学校の課題について、取組を進めていくことを確認してミーティングを終えました。

忙しい中でしたが、生徒会執行部の皆さん、貴重な時間をありがとうございました。(文責 高田)

学校見学およびもみじ学級説明会を行いました。

本日(6/26(水))、4校時、「学校見学およびもみじ学級説明会」を実施しまた。

希望された小学6年生の児童と保護者が参加されました。

はじめに、全体会であいさつや目的等の説明を行い、そのあとコーディネーターの案内で授業のようすを見学していただきました。

1年生からもみじ学級、2年生、3年生と授業参観をしていただきました。

同じ校舎で過ごしているものの、児童もその保護者の方も、普段の授業の様子まで見られることは少ないと思います。

また、小学校卒業後の学ぶ場の選択のための一助となれば幸いに存じます。

児童の皆さん、保護者の皆様、ご多用中にもかかわらず参加いただきありがとうございました。(文責 高田)

菊池郡市中体連が続いています。➁

昨日(6/25(月))も実施されました。時折、小雨が降りましたが、関係者の皆様、保護者の皆様のご尽力とご協力により開催されました。

女子ソフトテニス部も野球部も白熱した試合となりました。緊張感が伝わってきました。

野球部は、本日(6/26(水))の試合が順延となり、土曜日(6/29)に実施されます。

梅雨のため、開催日程がずれたり、グランドコンディション等が万全でなかったりする場面もあり、心身のコンディション調整が難しいなかですが、集中力を高めながら日々を過ごしている生徒たちの姿、それを支えていただいている保護者の皆様や職員の姿があります。ありがとうございます。(文責 高田)

菊池郡市中体連が続いています。

昨日(6/23(日))も、雨が続いていますが菊池郡市中体連は続いています。

男子ソフトテニスの個人戦が屋外で行われていましたが、雨により中断となり、そのまま順延となりました。

男子バレー部は熱戦を繰り広げましたが惜敗しました。

卓球の男子個人戦では、優勝と3位となり県大会に出場します。

なお、野球は雨天のために明日に順延です。男女ソフトテニスは後日に順延です。

社会体育で参加している空手道は、男子団体組手優勝、女子団体形、組手優勝。男子個人では、組手で優勝、形で優勝と準優勝、女子個人では形で優勝と準優勝、3位、組手で準優勝と3位となりました。同じくバドミントンの男子個人は、1年生ながら1回戦を勝ちあがり、2回戦まで勝ち進みました。

熱戦が繰り広げられている郡市中体連ですが、天候等により保護者の皆様方には様々な面でご負担をおかけします。ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 高田)

菊池郡市中体連はじまる

6月21日(金)のソフトテニス競技を皮切りに、菊池郡市中体連大会が始まりました。

中体連初日のソフトテニス競技では、団体女子が準優勝で県大会出場を決めました。

どの競技も、生徒たちは全力で最後までプレーする姿で、これまで応援していただいたみなさんに感謝の気持ちを伝えています。

天候が心配されますが、他の競技もこの土曜日、日曜日を中心に実施される予定です。

日頃の練習の成果が出せるように、万全のコンディションで臨んでほしいと思います。

(文責 高田)

菊池郡市中体連選手推戴式

昨日(6/19(水))、5校時、菊池郡市中体連選手推戴式を行いました。

どの部活動からも、気持ちのこもった大会に臨む心構えや目標等が語られました。

大会は、男女ソフトテニス部の試合(6/21(金))を皮切りに始まります。

梅雨に入り、屋外の部活動はグラウンドコンディションを含め、天候の状況によって試合の開催日程がずれることも予想されます。

また、屋内競技は暑さや湿気によって、パフォーマンスの調整が難しい場合もあります。

生徒たちへの激励として

①これまであきらめずに練習してきた自分に誇りをもって、自信をもって大会に臨ん

でほしいこと。

➁支えていただいたすべての人たちに感謝の気持ちを持ってほしいこと。

➂どんな状況になってもあきらめず、粘り強く戦い抜いてほしいこと。

を伝えました。健闘を祈ります。

保護者の皆様には、選手たちのコンディションづくりや送迎、応援など様々な面で支えていただきありがとうございます。生徒たちのベストパフォーマンスを引き出せるよう職員ともども全力で支えていきます。どうぞよろしくお願いします。(文責 高田)

ハンセン病に関する学習

本日(5/19(木))、2年生はハンセン病問題に関する学習の一環として、中修一さんを講師として講話を実施しました。

差別と向き合い、闘ってこられた中修一さんの生き方から、自分自身のこれまでの生き方や考え方を振り返る機会にし、これからのなかまづくりについて考え深めるの学習の目的です。

中さんは、自らの生い立ちや差別の現実を語られました。

若いころの会社勤めのなかで、最初の給料でパンと牛乳を買い食べたあまりのおいしさとうれしさ、そして体の続く限りこの社会で生きていくという決意をしたこと、様々な場所にいった楽しい思い出、一方で学校や社会に存在する厳しい差別の中で、本当のこと(ありのままのこと)を隠しながら生きていた辛さを語られました。

また恵楓園に入所されたことやご家族のこと、誰かがやらねばという強い決意で「らい予防法の廃止に関する法律」制定や「『らい予防法』違憲国家賠償請求訴訟」勝訴等、様々な闘いについても語られました。

講話の後、生徒との質疑がありました。「啓発活動をやめようとは思わなかったのですか。」と生徒から質問がありました。「誰かがしないと、ハンセン病について理解してもらえない。逃げたらいかん。」「一緒に裁判した弁護士の方の一緒に闘いましょう」という言葉が嬉しかったと話されました。

そして「このように啓発活動できることが大切。そのためには健康であり続けたい。」と話を締めくくられました。

様々な学校や地域で啓発活動をされている中さん、ご多用中にもかかわらずご講演いただきありがとうございました。

(文責 高田)

人権教育公開授業

6月14日(金)、合志市人権教育推進協議会学校教育部会第1回公開授業研究会が本校で行われ、各学年で公開授業、授業研究会を開催しました。多くの先生方に参加していただきました。参加者が教室に入りきらないためにオンラインと併用しての公開授業となりました。

1年生は、水俣病に対する差別と闘ってこられた方の生き方を通して「自分たちの暮らしを見つめ、なかまとつながっていく」授業、

2年生は、ハンセン病に対する差別と闘ってこられた方の生き方を通して「子どもたちが心を開き、自分を大切にし合えるなかまのつながりを進めていく」授業、

3年生は、進路選択に関する様々な差別の問題を通して「なかまとつながり続けるための出会い直しを進めていく」授業 を展開していきました。

担任が自らの生き方を語りながら「差別とは何なのか」、「どう向き合っていくのか」、「これからなかまとしてどうつながり」、「どんな生き方をしていくのか」等の問いかけにつながる授業でした。

公開授業後、授業研究会と総括会が行われました。

本校職員が学習構想案に綴っていた「自分の中の差別と闘うには、自分のありのままを話すこと」という視点や「先生の自らの生き方を語る話は、一番の教材」という視点等を伝えていだたきました。

協力者の先生方、ご多用中にもかかわらず本校の授業づくりに多くのご示唆をいただき心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

優勝、おめでとう

昨日(6/9(日))、午後1時からRKK旗少年軟式野球大会決勝が熊本市の水前寺野球場で行われ、5対2で勝利し優勝しました。

相手は、同じ合志市の合志中学校でした。

試合は、2回表に先制するもすぐに追いつかれ、逆転を許す展開となりましたが、3回表すぐに同点とし逆転しました。

その後、いくつかのピンチはありましたが、粘り強いピッチャーの投球、それを支えるキャッチャーの体を張ってボールを止めるプレー、野手の堅実なプレー、そして球場の左翼のフェンスを越えるキャプテンのホームランもあり勝利することができました。

引き締まった試合内容と同時にファウルチップを追う際にキャッチャーが外した面やファウルポールで手放したバットを対戦相手の生徒がお互いに拾って手渡す姿がとても印象的で、さわやかな気持ちになりました。ありがとうございました。

また、本校の生徒が試合の放送や閉会式での表彰状を渡す係でも活躍しました。

2週間後には、いよいよ郡市の中体連が行われます。悔いの残られないよう1日1日を大切に過ごしていきましょう。

保護者の皆様、日ごろから生徒たちを様々な面で支えていただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

(文責 高田)

PTA運営委員会

6月6日(木)、午後7時から第3回PTA運営員会を開催しました。

今回は、体育大会の反省、愛校作業、授業参観(7/5(金))と茶話会、各委員会の取組について協議していきました。

運営委員会の後も、学年委員の皆さんは授業参観に実施予定の茶話会について熱心に話し合われていました。

PTA役員の皆様、夜遅くまでありがとうございました。 (文責 高田)

中間テスト(1日目)

本日(6/6(木))から、中間テストが始まりました。

1日目は、1年生が、社会・英語・数学、2年生が英語・国語・社会、3年生が国語・理科・英語です。

1年生は、初めての中間テストです。テスト特有の緊張感が漂います。

中間テストは、明日までとなり、本日は給食後下校します。

生徒の皆さんは、明日に備えて、取り組んでほしいと思います。 (文責 高田)

小中合同校内研修

本日(6/5(水))、小中合同校内研修を実施しました。

今回は、10月25日(金)に行われる市教育委員会指定の研究発表会に向けて

①役割の確認、授業内容について ➁各教科における授業づくり の確認や協議を行いました。

はじめに研究部より研究発表会当日の流れや役割分担等について説明が行われました。

そのあと、小中の職員が教科ごとに集まり、授業づくりについて協議していきました。

児童生徒の実態から、「わかった」と児童生徒が実感できる授業づくりについて、

そして、本校が9年間で育てる資質・能力として掲げている「Y(やり抜く力)T(伝える力)K(協働する力)」の育成、活用に向けて小・中合同で取り組むことについて協議、発表(共有)していきました。

小中、しかも各教科毎に協議する時間はとても貴重なもので、改めて9年間を見通した取組を進めていく共通理解の場となりました。

研究部を中心に、本番の研究発表会に向けて日々の授業づくりを中心に準備が進められています。 (文責 高田)

中間テスト前

今週は、中間テストを実施します。

1年生は、入学して初めての定期テストになります。

楔形文字、象形文字、ハンムラビ法典…先生の質問にテンポよく答えていました。

英語では、単語テストの後に、基本文について確認が行われていました。

先生の基本文の読みのあとに元気よく続く生徒たちの姿がありました。

6月6日(木)、7日(金)がテストです。テストに向けた準備を十分して臨んでほしいと思います。 (文責 高田)

研究授業(教育実習生)

本日(5/31(金))、もみじ学級で研究授業を行いました。

先々週から養護教諭を目指して、教育実習生お二人が実習されています。

「身だしなみを整えよう」という学習のめあてで人に準えた黒板の「もみじさん」を用いての授業が展開されました。

生徒達は、とてもワクワクしていました。

教育実習生は、緊張のなかにも笑顔を絶やさず、無事に授業を終えました。

大学から指導教官も授業参観されました。

何年経っても、授業は緊張するものですが、その緊張から解き放ってくれるのは、子ども達です。

本日の授業でも何度もそんな場面がありました。

3週間の教育実習は、もうしばらく続きます。 (文責 髙田)

菊池教育事務所巡回訪問

昨日(5/30(木))午後、菊池教育事務所による巡回訪問が実施されました。

所長、指導課長、管理主事の3名が来校され、授業参観等をしていただきました。

生徒達が熱心に授業に向かう姿がありました。

どの授業でも動画や教材等、生徒が分かりやすく関心を高めるように様々な準備や工夫がされています。

また、授業だけでなく、教室や廊下の清掃、花瓶の花の入れ替え、教室掲示等、様々な所で整えられた素晴らしい環境が、生徒達や職員で整えられていることに改めて気付かされた時間でもありました。

これから中間テスト、中体連と多様な日々が続きますが、「夢と誇りを持ち 自分らしく 主体的に行動できる」生徒、そしてそのような生徒の育成を目指し生徒、職員一丸となって取り組んでいきます。

ご多用中にもかかわらず、日吉所長様をはじめ菊池教育事務所の皆様、巡回訪問していただきありがとうございました。

(文責 髙田)

内科検診

本日(5/29(水))、午前中、1、2年生の内科検診を実施しました。

待機中は静かに読書しています。

当たり前のことようですが、とても大切なことです。

静かにして順番を待つ。

おかげで円滑に内科検診が終わりました。

(文責 高田)

校内研修(デジタルドリルコンテンツ)

本日(5/28(火))、午後、デジタルドリルコンテンツの活用について校内研修を行いました。

デジタルドリルコンテンツは、生徒個人の自主学習での活用はもちろんのこと、様々な学力テスト等への対策や授業での活用等も可能で充実したコンテンツになっています。

職員も一人一人タブレットPCで講師の指示に従って、コンテンツの内容や課題の出し方、活用の仕方等熱心に話を聞き、充実した研修となりました。 (文責 高田)

生徒総会

本日(5/24(金))、3・4校時生徒総会を実施しました。

本部(提案側:生徒会執行部と各委員長)と各教室でのオンラインで実施しました。

執行部と専門委員長からの年間計画等の提案、生徒会規約、生徒会心得、その他の意見交換等を行いました。

3月から準備をはじめ、実施日の直前にオンライン本式に変更となり、生徒会執行部、各委員長は、準備に追われました。

丁寧に準備をしており、各クラスからの行われた質問等にも的確に応える執行部や委員長の姿がありました。

通学靴についての意見では、複数色の運動靴にした場合のメリット、デメリットという視点で意見交換を行いました。

多角的な視点で活発な意見交換を行うことができました。

本日まで、しっかりとした準備をした生徒会執行部、専門委員長の皆さん、各学級の意見を取りまとめてくれた代議委員さん、そして担当の先生方、合志楓の森中の本年の取組の方向性が定まりました。

ありがとございました。(文責 高田)

スポーツテスト

本日(5/23(木))午前中にスポーツテストを実施しました。

生徒たちは屋内、屋外で自分との戦いでした。

雨が降りそうでほとんど降らずに暑くなく、絶好のスポーツテスト日和でした。

一人一人真剣な態度で自己記録に挑む姿が印象的でした。(文責 高田)

体育大会が終わり…。

先日(5/19(日))体育大会が終わりました。

中学校は、通常の授業を行っています。

地理の授業では時差の学習をしていました。

「時差を出すときに、日付変更線を通過したらいけないんですか。」と深い質問がありました。

家庭科では、農作物の区分についての質問に対して元気に挙手して答えている生徒たちの姿が見られました。

英語では、「ホテルでのトラブルに対応できるようにしよう」というめあてで、先生と生徒たちとの活発なやり取りが展開されていました。

体育大会の疲れも見せずに授業に取り組む生徒たちの姿があります。

運動場では、週末に行われる合志楓の森小学校の運動会の予行練習が行われています。(文責 高田)

飛翔 ~仲間と団結し築く青春~(第3回体育大会)

本日(5/19(日))第3回体育大会を実施しました。

多数のご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様にご来場いただき、生徒たちの成長を見せることができました。

また、生徒たちは日頃の感謝を精一杯伝えました。

本年度体育大会テーマ「飛翔 ~仲間と団結し築く青春~」のもとで、生徒たちは、日々成長した姿を見せました。

本日は、その姿を見せることができたと思います。

本日まで、生徒たちをご家庭で支えていただいた保護者の皆様ありがとうございました。また、日頃より登校などで見守っていただいている地域の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、本日ご来場いただきましたご来賓の皆様、ご多用中にもかかわらずお越しいただきありがとうございました。 (文責 高田)