学校生活(ブログ)

市情報教育担当者会での実践発表

市情報教育担当者会での実践発表

|

|

|

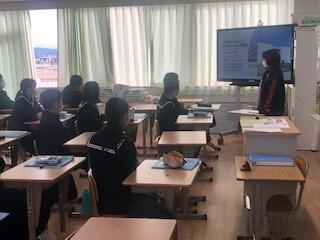

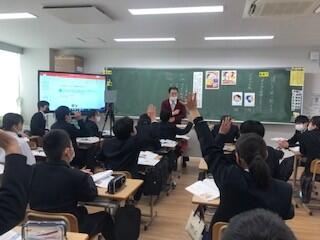

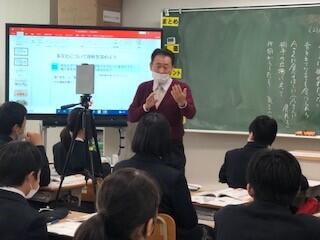

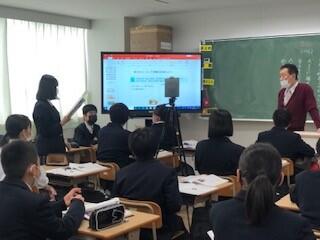

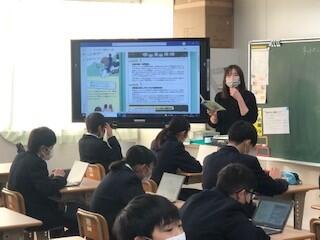

昨日(17日)の午後、オンラインで市役所及び市内の小中学校を結び、合志市情報教育担当者会議が行われました。私(校長)は、本市校長会の情報教育担当なので、開会の挨拶をするため出席していたのですが、他の学校は情報教育の担当者の教職員及びICT支援員が参加しました。

前半は学校教育課の情報教育(GIGAスクール構想)の担当職員からの説明や連絡がありました。合志市は熊本県の事業である「くまもとGIGAスクールプロジェクト」の先進地域取得を目指して取り組んでおり、そのためには本市内の小中学校の8割(10校)以上が、日本教育工学協会学校情報化認定委員会よる「優良校」の認定を受ける必要があります。本HPのトピックでもお知らせしておりますように、合志楓の森中学校は、先日、市内の12小中学校に先駆けて、その「優良校」の認定を受けたところです。また、デジタル教科書やデジタルドリル等の導入へのロードマップ、さらに次年度へのタブレットの更新処理等についての説明もありました。

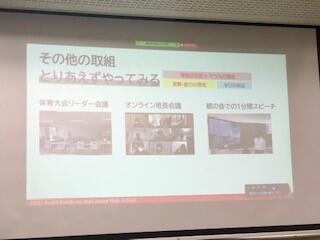

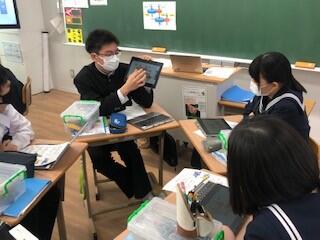

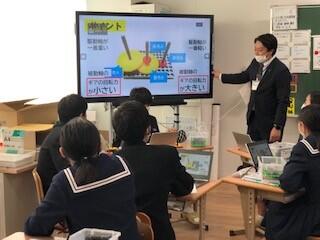

その後、合志楓の森小学校及び中学校におけるICT活用に関する取組について、両校のICT担当である 井上 教諭(中学校)と 山下 教諭(小学校)の実践発表がありました。この内容は、両名が共同で、合志市の教育論文として執筆した内容をベースにしたものであり、本市の各小中学校のみならず、県内外の学校の実践の参考になるものだと思います。2人に同意をいただき、同論文及び実践発表のスライドを添付することにしましたので、学校や教育関係の皆様にはご自由に閲覧いただき、学校教育におけるICT活用推進の参考にしていただければと思います。

ローテーション道徳(第2学年)

ローテーション道徳(第2学年)

| 1組 深水 教諭 (第2学年主任) |

2組 後藤 教諭 (第2学年副担任) |

3組 坂井 教諭 (もみじ3組担任) |

|

|

|

|

「祖父の涙」 |

「ノリ博士の信念」 |

「俳優 笠智衆」 |

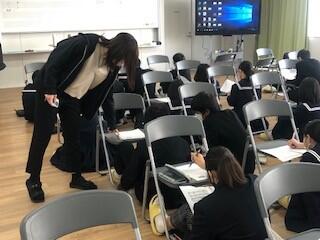

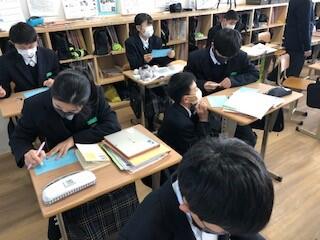

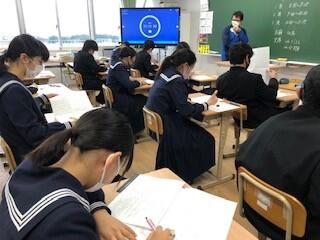

以前、1年部が道徳のローテーション授業を行っているという記事を書いていましたが、現在は2年部が、同じくローテーション授業に取り組んでいます。学年主任、副主任、もみじ学級担任が担当しているのですが、それぞれ1つの道徳の題材(資料)を受け持ち、それを3週に渡って3回繰り返すことになります。その分、担当する教師は、深く教材研究ができるので、質の高い道徳の授業ができるのではないかと思っています。

ご承知のとおり、中学校では平成31年から「道徳の時間」は、特別の教科 道徳」として新たにスタートしました(保護者用リーフレットはこちら)。また資料は、教科書会社が発行するものもありますが、今回は、熊本県が作成した道徳教育用郷土資料「熊本の心」と熊本地震関連教材「つなぐ~熊本の明日へ~」(教師用リーフレットはこちら)を使用していました。

私(校長)は、本日(17日)の4校時、3クラスを見て回らせてもらいましたが、3授業ともに授業者の個性が発揮されている、よい意味での「おもしろい授業」がなされているなと感じました。

なお、「したがり屋」の校長は、今回のローテーションには入れてもらえませんでしたので、来週から別途、2年生の3クラスの道徳の授業をさせてもらうことにしています。

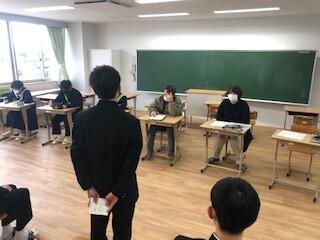

初任者研修の実践発表会

初任者研修の実践発表会

|

|

|

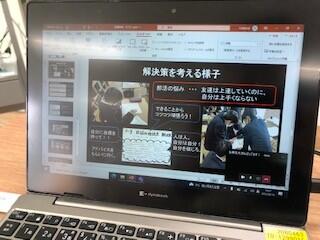

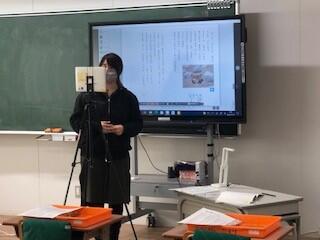

本日(16日)の午後、校内での初任者研修の実践発表会をオンラインで行いました。本来であれば、来週の22日(火)に実施する予定だった合志市の初任者の実践報告会のリハーサルとして行うものでしたが、そちらが中止となりましたので、この発表会が本番の発表会となってしまいました。

初任者の 矢野 教諭のプレゼンテーションは、本当によくまとまっていて、以前の記事(ここをクリック)にも述べていましたように、ICTの力量は大したものです。また、それ以上に感心したのは、プレゼンの中身でした。自尊感情が低い生徒が含まれている学級をよりよい方向に導き、生徒一人一人が自信をもって学校生活を送れるクラスを目指して取り組んできた1年間の学級経営の実践経過がよく伝わってきました。

初任者を含め、若い教師をどのように育成していくかは、本県のみならず日本全国の学校教育の課題となっています。そのような中で、先輩職員に温かくも鋭さをもった指導・助言を受けながら、大きく育ってきた 矢野 教諭の姿は、これからの若手教師の育成に大きな示唆を与えるものだったと思います。そういった意味からも、矢野 教諭の発表を本校教職員だけしか聞けなかったのはとても残念です。

発表会の終わり、目に涙を浮かべていた 矢野 教諭の姿を見て、本校の職員集団全員が温かい雰囲気になりました。矢野 教諭がいるおかげで、本校教職員のチーム力が高まってきたのかもしれません。矢野 教諭には「初任者研修、ご苦労様でした」の言葉とともに、「ありがとう」とも声をかけたくなりました。

最後になりましたが、担任とともに成長してくれた1年3組の生徒たち、さらには初任者である担任を温かく見守っていただきました保護者の皆様に、校長として厚くお礼を申し上げたいと思います。

なお、矢野 教諭のお父様は単身赴任中のため、このHPで娘の教職1年目の様子を見ておられるそうです。お父様、ご安心ください。娘さんは教師として立派に成長されています。

後期期末テスト

後期期末テスト

|

|

|

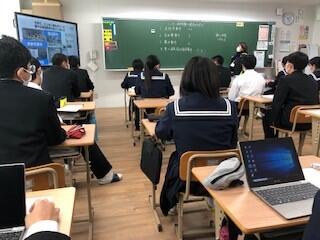

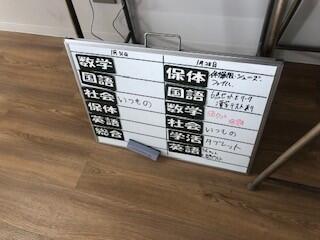

本日から3日間(16日~18日)は、後期の期末テストです。1日目が1年生(音、社、体)・2年生(社、音、理)、2日目が1年生(数、理、美)・2年生(美、数、体)、3日目が1年生(家、国、英)・2年生(技、国、英)の日程で行われます。今回は両学年とも9教科の長丁場のテストになりますが、今日、明日は午後の授業がありませんので、午後の時間もうまく使い、最後まで諦めずテストにチャレンジしてほしいと思います。

なお、本日の「楓の森の舎窓から」にも書いていますが、新型コロナウイルス感染防止対策のための特別受験をする生徒は、大会議室で他の生徒との接触がないようにして実施しています(右写真)。

石碑に込められた思い(2年人権学習)その2

石碑に込められた思い(2年人権学習)その2

|

|

|

先週も「学校生活」の記事にしていましたが、10日の5・6校時、2年生は「ハンセン病問題」に関する人権学習を行っていました。今回の学習のメインの活動は調べ学習。「ハンセン病をめぐる4大事件を調べ、問題提起する」という目標で進めています。

小・中学校9カ年の見通したハンセン病問題学習のゴールとして思い描く生徒の姿として、「本校の中学3年生全員がハンセン病問題の『語り部』になれる」というものあります。つまり「ハンセン病問題についての正しい理解に留まらず、それを発信する力まで高めよう」と考えているのです。事柄を人に伝えるためには、原稿を丸暗記して話すだけでは不十分ですよね。その事柄に対する深い見識があってこそ、自分の言葉として相手の心に響くものです。その深い見識を育てると言う意味でも、この調べ学習は有効だと思います。

コロナ禍の中の班活動になりますので、いろいろ制限はあると思いますが、そこはICTに強い本校の先生と生徒たちです。Teamsの共同編集機能等も使いながら、上手くやってくれると思います。

「親の学び」次世代編オンデマンド講座

「親の学び」次世代編オンデマンド講座

|

|

|

本日(9日)の給食時間、生徒たちは「親の学び」次世代編オンデマンド講座の動画「考えよう!スマホとの距離」を、各教室へのオンライン配信で視聴しました。

これは、熊本県教育庁市町村教育局社会教育課が作成した動画(詳細はこちら)です。本動画DVDは県内の全中学校に配付されることになっており、本日、菊池教育事務所の 水上 社会教育主事に、わざわざ本校まで同DVDを持参していただきました。現在、本校では新型コロナウイルス感染防止対策のため黙食しているので、「それならば給食時間を活用しよう」と早速、配信しました。

本動画は、統計など客観的資料を使い、AIロボ・ヴィータというキャラクターを登場させて、生徒たちに共感を得やすいよう工夫されて作成されてます.。今回、取りあえず配信してみましたが、また機会を捉えて学習や研修に活用したいと思っています。

なお、熊本県教育委員会のWebサイトには、本動画とは別の動画が、「親の学び」オンデマンド講座として掲載されています。リンクを貼っておきます(YouTube:外部リンク)ので、親子で家庭のスマホルール作りをする際などに活用いだければと思います。

ストレスに上手に付き合いましょう

ストレスに上手に付き合いましょう

|

|

|

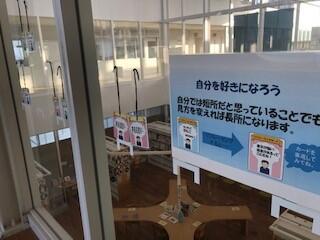

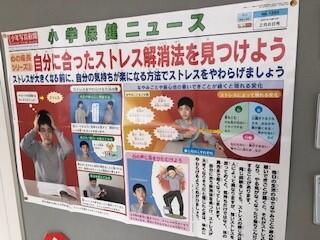

本日(9日)の「楓の森の舎窓から」でも触れていますが、3階の西側ギャラリー(展示スペース)のガラスには、「リフレーミングカード」が掲示されています。これは、本校の 橋爪 養護教諭(保健主事)が大本を作成されたもので、坂井 教諭(特別支援教育コーディネーター)により掲示していただきました。また、橋爪 養護教諭は、前任の小学校で小学生版も作られており、それが小学校の 山下 養護教諭に提供され、小学校の保健室前にも掲示されています。このように、校内の各担当の連携や小・中学校間の情報共有などが活発に行われていることは、学校が組織として、またチームとして機能する原動力になっているのではないかと思っています。

ストレスへの対処については、ほけんだより(2月号)に掲載されていますので、そちらをご覧いただきたいと思いますが、私は本年最初の始業式でも述べたように(楓の誉(第1号)R3.4.16も参照)、ストレスはその人の成長にとって必ずしもマイナスではないと思っています。事実、本校には、新設校であること(途中で移籍したこと)や小・中学校が同じ校舎であることなど、他の学校にはないストレスを自分の糧にして、大きく成長してくれている生徒が大勢います。その一方、ストレス等に影響され、不登校や登校渋りの状況が見られる生徒がいることもまた事実です。そういう生徒については、関係機関との連携を図りながら、可能な限り個別に対応もしていきたいと思っています。

品詞(接続詞)の学習(1年国語)

品詞(接続詞)の学習(1年国語)

|

|

|

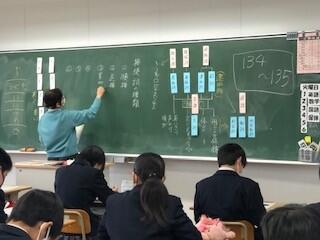

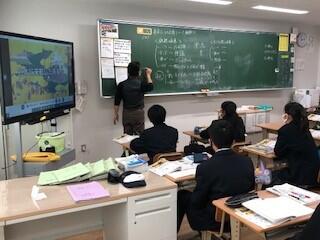

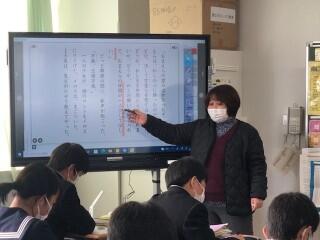

現在、1年生の国語は「品詞」の学習をしています。国語の授業と言えば、小説や説明文の読み取り、詩歌の鑑賞などを思い浮かべる方が多いと思いますが、このような国語文法の学習を通して、修辞的なスキルを高める題材も年間計画の中に配当されています。本日(7日)の3校時、1年1組の授業を見た時は、ちょうど「接続詞」について、内田 教諭が説明している場面でした。

タイトルは忘れましたが、私(校長)が以前、「わが子を東大に行かせる子育て」的な内容の本を読んだ時、「日常会話に『接続詞』や『副詞』を使いましょう」という内容がありました。たしかに文章と文章の間に接続詞や副詞が使えるということは、文章前後の関係が頭の中できちんと整理できているということですね。言い換えれば「論理的思考力」があるということにもなるでしょう。

中学生ともなれば、順接(「だから」など)や逆接(「しかし」など)だけではなく、並列(「ならびに」など)、累加(「そのうえ」など)、対比・選択 (「あるいは」など)、説明・補足(「すなわち」など)、転換(「ところで」など)の接続詞も使えるようになってほしいですし、「要するに」や「ひときわ」のような副詞も、時と場合によって使えたら、「ことさら」格好いいなと思います。

なお、例に違わず、この授業もオンライン配信されていました。本日の文法のような授業であれば、自宅からでも教室にいるのと遜色ない学習ができるのではないかと思いました。

県学力学習状況調査の結果を活かして

県学力学習状況調査の結果を活かして

|

|

|

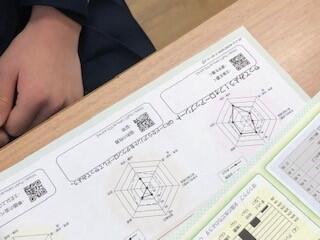

昨年12月に実施した県学力学習状況調査(県学調)の結果が、各学校に戻ってきています。

本校では早速、各教科ごとに結果を分析し、良かった観点・領域、もう一歩だった観点・領域を洗い出し、今後の学習指導の工夫・改善に活かしていくことにしています。

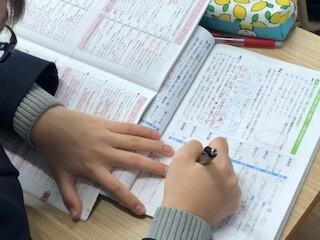

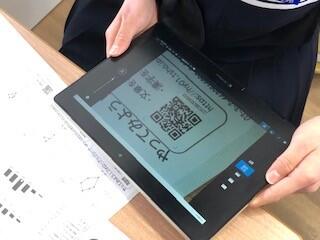

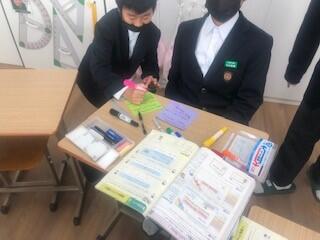

また、生徒たち一人一人には個人シートが配付されており、自分の良くできたところや頑張らなければならないところを、レーダーチャートで確認することができるようになっています。これにより生徒たちは、一目瞭然で自己診断ができ、補充すべき学習内容がある場合は、QRコードをタブレットで読み取り、表示されるフォローアップシートを使って個別に学習に取り組むことができるようになっています。(もちろん学年・各教科で弱い観点・領域がある場合は、全体でも取り組みます。)

さらに、県学調に併せて行われた学校生活や学習習慣等に関するアンケート「i-check」の結果も、学校・学年・学級単位での分析表とともに、個人シートが配付されています。本日(7日)の3校時、2年2組では個人シートを使って担任と生徒が個別に教育相談を行っている姿が見られました。

「コラム的な話」が面白い(1年社会歴史的分野)

「コラム的な話」が面白い(1年社会歴史的分野)

|

|

|

現在、1年生の社会科は歴史的分野で中世の学習をしています。本日(8日)の3校時、1年4組の授業をのぞくと、南蛮文化の部分を学習していました。私が見たときは、ちょうど熊本城の「武者返し」について、町田 教諭が「コラム的な話」をされていました。こういう話は面白く(町田 教諭の話術によるものが大きいですが)、生徒たちも興味を持つので、自然に顔が上がり話に聞き入るようになります。社会科は教科の特性上、ペーパーテストを意識すれば、どうしても暗記が必要になってきます。しかし、このように興味を持って聞いた歴史的な事柄は、テスト前に詰め込んで暗記しなくても、自然に頭の中に残っているものだと思います。

世界遺産への旅(2年英語)その2

世界遺産への旅(2年英語)その2

|

|

|

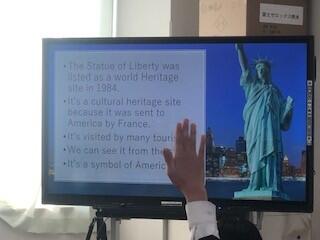

一昨日、2年生が英語で「世界遺産への旅」という学習をしていることを記事にしていましたが、本日(4日)の6校時、2年3組の英語の授業をのぞくと、出来上がったプレゼンの発表会をしていました。

私(校長)が見た時は、ちょうど「The Statue of Liberty」のプレゼンをしてくれている生徒の場面でした。プレゼンそのものは、事前に準備したものなのでうまく発表できていましたが、面白かったのはその後の質問コーナーです。「How much wight is it?」に対して、「It’s 225t(two hundred twenty five ton).」と答えることができた質問もあるかと思えば、「What mean is the Statue of Liberty?」と聞かれたら何と答えればよいでしょう。「自由の女神とは何を意味するのでしょうか。」という意味で聞かれたのなら、さすがに中学生が英語で説明するのは難し過ぎますね。おそらく質問した生徒は、自由の女神に関する歴史的背景や文化的価値を質問したのではなく、「Statue」や「Liberty」の日本語の意味を知りたかったんだと思います。そこを察して、深見 教諭が「Statueは像」、「Libertyは自由」と助け船を出していました。ただ私は、「このような概念的な内容まで英語で話せるようになったら凄いだろうな。いずれはそこまで目指してほしいな。」とも思いました。

石碑に込められた思い(2年人権学習)

石碑に込められた思い(2年人権学習)

|

|

|

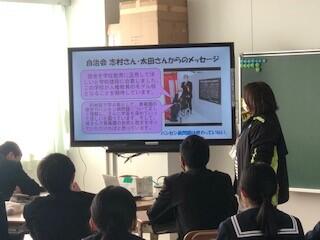

本日(3日)の午後、2年生は人権学習を行いました。後期後半の人権学習は「Kaede's Pride Project」と銘打って、ハンセン病問題に関する学習を行うことにしています。

本日はそのオリエンテーションとして、本校の人権教育主任である 小山 教諭が作成したプレゼンテーションのスライドを使って、3クラスともに同様の学習しました。 私もこのスライドを見せてもらいましたが、中学生の人権学習としてだけ使ったのではもったいなく、大人も含めたハンセン病問題にかかる啓発に活用できるほどの立派な内容です。下にそのスライドを添付しておきますので、よろしければご覧いただき、ご自身の同問題への認識についてご確認いただければ幸いです。

なお、新型コロナウイルスの感染状況が未だ改善されていないため、菊池恵楓園自治会の皆様との交流は、現在も控えさせていただいている状況です。5月には歴史資料館がリニューアルオープンするとうかがっていますので、それに合わせ、合志楓の森中学校としても、ハンセン病問題に係る人権教育や人権啓発に何か貢献できることはないか検討していきたいと思っています。

違いを乗り越えて(1年道徳)

違いを乗り越えて(1年道徳)

|

|

|

|

|

|

本日(2日)の4校時、1年1組で道徳の授業を私(校長)がやらせてもらいました。前回は、1年部のローテーション道徳の中に1時間だけ入れてもらったのですが、今回は1年生の4クラス全てで授業させてもらうことにしています。

主題は「多文化の理解を深めること」で、「違いを乗り越えて」という資料を使って行いました。しかし、資料を使ったのは一部分で、教諭時代に道徳の授業をしていた時もそうでしたが、結構掟破りな授業をしてしまったかもしれません。というのも、討論的な学習をおこなった際、多数派の生徒から出た意見に私がことごとく反論してしまったのです。ところが、その反論に対しさらなる反論してくれた生徒が4、5人いました。「道徳の教科化」に伴って「考え議論する道徳」と言われることがありますが、校長と渡り合えるとは大したものです。

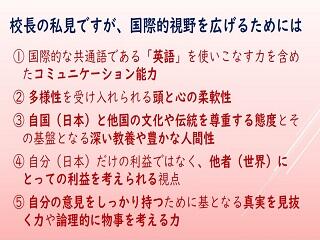

以前の「学校生活」の記事にも書いていますが、冬休み集会と冬休み明け集会の2回に渡り、「国際的視野を広げること」というテーマで校長講話をさせていただきました。また1月の学校便り「楓の誉(第10号)R4.1.14」でもその話題について触れていますが、本時の授業ではそれらの内容とのリンクを意識して授業を構成したつもりです。私の内心としては、授業後に「やっぱり英語をしっかり勉強しないといけないな」と思ってくれる生徒が増えていたらいいなと思っていますが、その辺りの効果があったかどうかは、しばらく経ってから英語担当の 坂本 教諭に聞いてみようと思います。

集中力が凄い!!(2年社会)

集中力が凄い!!(2年社会)

|

|

|

見てください。この2年2組の社会科の授業風景!! 左の写真なんかは、全員顔を上げ、1人たりともよそ見をしていません。社会科担当の 町田 教諭の説明を、生徒が集中して聞いている景色は、ある意味「壮観」です。

これって、生徒が凄いんでしょうか? それとも授業者の 町田 教諭が凄いんでしょうか? 私(校長)は、その両方だと思っています。右の写真を見てお分かりのとおり、 町田 教諭の授業は、映像等を多用して視覚に訴える授業をされますし、30数年の教職経験に裏打ちされた話術もあります。また、普段は元気が良く愉快な生徒が多い2組ですが、授業中とそれ以外の時間とのメリハリが効くようになってきたと感じています。さらに、教師と生徒たちとの「信頼関係」。これがとても大きいように思います。

世界遺産への旅(2年英語)

世界遺産への旅(2年英語)

|

|

|

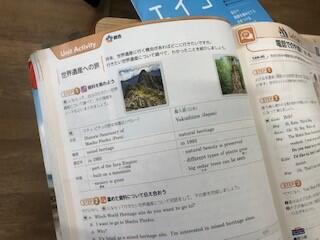

現在、2年生は英語で「世界遺産への旅」という学習をしています。内容はというと、自分が興味を持った世界遺産についての英文のプレゼンテーションを作成し、英語で紹介をするという学習活動です。

生徒たちは早速インターネットで調査し、情報を収集していましたが、この活動のゴールは「英語で表現すること」です。担当の 深水 教諭の話では、一番難しいことは、「たくさんの情報の中から、今自分が表現できる英語のレベルまで内容を整理し、「概要」としてまとめること」だそうです。そうなると、これは英語というだけでなく、すべての教科に求められる汎用的な能力を育成しているということになりますね。

とにかく「生徒たちは相当ハイレベルな学習をやっているんだな」と驚きました。結構大変そうです。でもできたら凄いです。「頑張れ!!」と応援したくなりました。

立志の取組(2年総合・学活)

立志の取組(2年総合・学活)

|

|

|

現在2年生は、総合的な学習の時間や学級活動の時間を使って「立志」の取組を行っています。通常は、「立志式」という学年行事を行う学校が多いのですが、コロナ禍ということもあり「式」は行わず、キャリア教育の視点から自分の生き方や進路について考えを深める学習に取り組んでいることろです。なお、学習発表会が実施できた場合は、これらの学習の成果を発表する機会はあるかもしれません。

ご承知の方も多いと思いますが、「立志」という考え方は、武士の時代には14歳で一人前の大人として扱われたこと、つまり「元服」に由来するものでしょう。時代が時代であれば「責任を取る場合は切腹」という年齢です。現代にそんな極端な厳しさはありませんが、「少年法」は14歳から適用されますので、今までの「子ども」だからという甘えた意識からは、脱却することが求められる年齢とは言えます。同時に、将来に向けて、自分の進路や生き方に真剣に向き会うことも必要になってくる時期です。

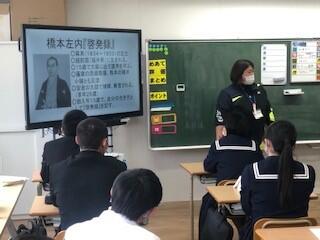

本日(1日)の6校時、2年の3クラスは学級活動の時間を使って、「立志」の取組を行われており、各学級で若干の個性があり面白いなと思いながら、私(校長)は見ていました。1組では、橋本左内という人物の生き方をきっかけに考えを深める学習を行っていました(左写真)。また2組は、本日担任が休んでいるので、副担任が入り、タブレットを使って「パーソナリティチェック」を行っていました(中央写真)。

一方、3組でも自分の未来を描く学習をしていましたが、生徒の机上には「キャリアパスポート」と呼ばれる水色のクリアファイルがありました(右写真)。キャリアパスポートとは、

| 児童生徒が,小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について,特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心として,各教科等と往還し,自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら,自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのことである。(文部科学省サイトから) |

と定義されるもので、小学校1年生から高校3年生まで使用することを想定して、全ての児童生徒が1冊持つことになっています。合志楓の森小学校・中学校では、小中一貫教育の研究の柱の一つとしてこの「キャリアパスポート」をどのように有効活用していくかという研究も行っていくことにしています。

常任委員長・副委員長の任命式

常任委員長・副委員長の任命式

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の帰学活時、オンラインで各常任委員長及び副委員長の任命式を行いました。

まず、今回任命される委員長及び副委員長の紹介がありましした。次いで被任命者を代表して、学習・文化委員会の 高橋 委員長に 三村 生徒会長から任命書を渡しました。その後、代表して同じく 高橋 委員長から挨拶があり、委員長としての抱負や決意を述べてくれました。最後に 三村 生徒会長から挨拶があり、面接時の様子等も含め、各委員長・副委員長に期待することや、「生徒会執行部役員とともに本校の生徒全員で生徒会を盛り上げていきたい」という旨の話をしてくれました。2人とももちろんノー原稿。さすがです。

オンラインではありましたが、終始、緊張感がある中、今後の合志楓の森中生徒会の発展を予感させる、また合志楓の中生徒としての誇りと品格が感じられる任命式になったと思います。

ニュースの見方を考えよう(1年国語)

ニュースの見方を考えよう(1年国語)

|

|

|

現在、1年生は「ニュースの見方を考えよう」という題材の学習をしています。私たちは新聞記事やテレビニュース等を見ると、その内容は紛れもない事実のように錯覚してしまいがちです。この授業では、「ニュースは制作者が意図やねらいを持って編集したもの」ということをしっかり学んでもらう目的でおこなわれていました。

授業中に例えられたもの紹介すると、「賛成半数以上」と伝えるのか、「賛成8%減」と伝えるのかでは、同じ事実でも全く印象が異なります。実は私(校長)は、教育行政に9年間も携わってきており、特に県教育委員会の本庁(県庁)にいた時期は、マスコミの皆様から苦々しい思いをたくさん経験させていただきました。「ウソを流された」とはあえて言いませんが、「いいように印象操作された」と感じたことは1度や2度ではありません。そういったこともあって、内田 教諭の説明に、一番「うん、うん」とうなずいていたのは、私だったかもしれません。

公共性の高い新聞やテレビはまだしも、近年は私的な「ネットニュース」なるものがオンライン上を行き交っています。また国家あげて、情報操作をしている国もあり、そこでは「フェイクニュース」でないものを探すことの方が難しいぐらいです。生徒たちには、何が真実で何がウソなのかを見抜く力、また煽動や捏造に流されないための「自分の頭で考える力」を今のうちからしっかり身に付けていってほしいと思います。

なお、私が見た1校時、1年2組は体育のはずなのに(体育服を着ています)、国語の授業でした。今日は何とか入れ替えが上手くいったようですが、このような対応もいよいよ限界をむかえつつあります。

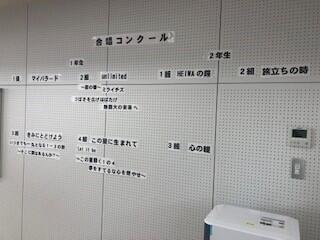

合唱コンクールはできるのでしょうか?

合唱コンクールはできるのでしょうか?

|

|

|

行事予定では、3月11日(金)に行うことにしている学習発表会に併せ、同日に合唱コンクールも実施することにしています。残りの日数から考えるともう練習を開始しなければならない時期です。本日(28日)の1校時、音楽室では2年3組の音楽の授業で、合唱コンクールの自由曲について学習していました。

2年3組の自由曲は「心の瞳」です。実はこの曲、私(校長)が最後に学級担任をしたクラスの自由曲でした。生徒たちと一緒に金賞(1位)を目指して燃えたのですが、2位という結果でした。とても悔しかったものの、今では懐かしい思い出です。私が学校を去る日、クラスの生徒たちが、はなむけにもう一度歌ってくれました。また、音楽担当の 矢野 教諭に聞くと、中学生の時、この曲の伴奏者だったと懐かしんでいました。やはり合唱コンクールは、多くの人たちの中学時代の思い出の1ページになる行事なんだなと思います。

しかし、この授業で生徒たちは歌っていませんでした。曲を聴いてイメージトレーニングをするような授業を見ていると、何とももどかしさを感じます。それ以上に、この新型コロナの感染状況で、果たして合唱コンクールそのものを実施できるのでしょうか?

なお、合唱コンクールには練習が必要なので(練習するからこそ意味があるので)、その実施の可否は、まん延防止等重点措置が明ける予定の2月14日に最終判断することとしています。

初の合志楓の森中サミット?

初の合志楓の森中サミット?

|

|

|

本日(27日)の昼休み、三村 生徒会長に校長室に来ていただき、校長と生徒会長の「長」同士で、初の首脳会議(サミット?)を行いました。

実は、明日の帰りの学活時にオンラインで、各常任委員長の任命式を行う予定です。当初の計画では、生徒会長の挨拶の後(式の最後)に校長の話が計画されていましたが、私はそれを辞退しました。なぜなら、今回、委員長を任命するのは生徒会を代表する立場としての三村会長だからです。とは言え、いきなり重い役目を三村会長に押しつけるのもどうかと思い、事前に話をしておこうと思って来てもらいました。

任命式のことに加え、三村会長とは合志楓の森中のことでいろいろ懇談ができました。三村会長から、本校生徒の良いところとして「特に2年生は、2つの別の中学校から集まってきているから、より団結しなければならないという意識が高い」と聞き、私は「なるほど」と納得しました。また、「学習への向き合い方に個人差がある」と本校生徒の課題も教えてくれました。それに対し、「そのような課題を何とかしようと思った時、自分だけで頑張ってはいけない。その課題なら学習・文化委員会が担当(三村会長が回答)するだろうが、それぞれの担当に任せきることも長としては大事」という旨のアドバイスもさせていただきました。

とにかく三村会長は、「自分の考えや思いを言葉で伝える力があるな!」と感心しました。また、私が更新しているこのホームページも毎日チェックしてくれているそうで、とても嬉しく思いました。

なお、このような生徒会長を含む執行部役員等との懇談の場は、定期的に持ちたいと思っています。

小学校のオンライン授業

小学校のオンライン授業

|

|

|

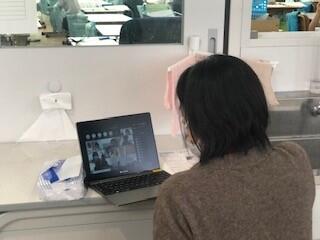

安心安全メールでお知らせしていますのでご承知と思いますが、楓の森小の第1学年は、本日(27日)まで学年閉鎖を実施しています。それに伴い、自宅にいる1年生へ向けてオンライン授業が配信されています。私(中学校長)が1年教室前を通った時、1年4組の教室では4組担任の三城先生が、1組~4組の帯授業で国語の授業を配信されていました。また、それとは別に2年生の教室では、感染リスクを避けるため学校に来ていない児童(出席停止扱い)のため、担任の先生がオンラインで対応をしている姿もありました(小学校のオンライン配信特設ページはこちら)。

中学生であれば、オンライン授業となっても、それなりの対応ができて当然ですが、「小学校低学年の子供たちでもここまでできるのか!!」と正直、驚いています。この子供たちがいずれ楓の森中に進学してくるのですね。中学生になった頃、一体どこまで進化しているのでしょう。楽しみであると同時に、ちょっと末おそろしい気もしています。

菊池恵楓園の絵画クラブ「金陽会」作品展についての事前研修(小中合同)

菊池恵楓園の絵画クラブ「金陽会」作品展についての事前研修(小中合同)

|

|

|

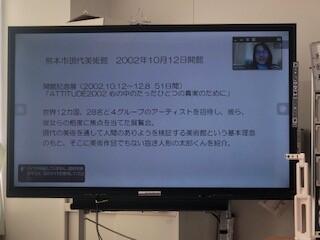

本日(26日)の午後に、小中合同の研修として、菊池恵楓園の入所者でつくる絵画クラブ「金陽会」の活動及び校内での絵画展示会開催の目的等について、オンライン(新型コロナ対策のため、さらに少人数に分けた会場)での研修を行いました。

この作品展は、合志楓の森小・中学校及び合志市教育委員会の主催(小学校主管)で、令和4年2月21日(月)~24日(木)に、本校地域交流室を展示会場として実施する予定のものです。

講師は、元熊本市現代美術館主任学芸員(キュレーター)の 蔵座 江美 様で、今回の作品展を企画されている方です。参加した教職員は、調査・保存されている「金曜会」の作品の中から数点を紹介・説明いただいて、作品に込められた入所者の方々の思いなどに触れることができました。菊池恵楓園に隣接する学校の教職員として、人権教育の視点から有意義な研修になったと思います。

展示会期間中、児童生徒の観覧はもとより、23日(水・祝)には地域開放も行われます。主管する小学校の方から改めて案内のお知らせがありますので、新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、保護者・地域の皆様にもぜひご観覧していだければと思いました。

東北地方の伝統産業調べ(2年社会)

東北地方の伝統産業調べ(2年社会)

|

|

|

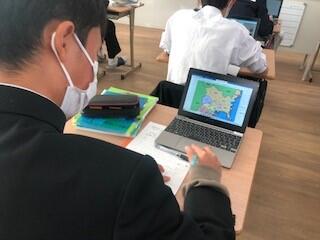

現在、2年生の社会は地理的分野で「東北地方」について学習しています。本日(26日)の2校時、2年3組は東北地方の伝統産業について調べていました。

このような調べ学習で活躍するのは、やはりインターネットですね。「東北地方 伝統産業」というキーワードで「ググった」だけで、関連するウェブサイトが数え切れないほどヒットします。そうなると難しいのは、膨大な情報の中から自分が調べていることに有意な情報を取捨選択することです。その点は、ベテランの社会科担当の 町田 教諭のことです。着目すべき視点を与えたり、要領の良いまとめ方を助言したり、うまくやっておられました。

高校入試で試験がある5教科の中、本校で1人体制の教科は社会科だけのため、町田 教諭には7クラス全部を担当していただいており、本校では最も授業時数が多い教員です(来年度は2人体制になる予定です)。1学年主任の業務と併せて負担が大きく、町田 教諭には申し訳なく思っていますが、生徒たちにとっては 町田 教諭の授業を受けることができてラッキーです。おそらく学力的にも相当上がっているものと期待しています。

「生徒の学びを止めない」ための授業配信接続テスト

「生徒の学びを止めない」ための授業配信接続テスト

|

|

|

本日(26日)、中学校では「『生徒の学びを止めない』ための授業配信接続テスト」を行いました。

9月の分散登校時も、本校ではネットワークとタブレットを駆使して、生徒の学習保障に努めて参りましたが、今回は教職員が出勤困難な場面まで想定し、教職員も自宅からネットワークに接続しました。教職員にも家族がおり、その家族の職場や学校で新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者が出たことによって、当人も出勤困難とする対応が散見されています。このような教職員の数が多くなると、時間割の入れ替え等では対応できず、学校教育そのものが成立しない状況が懸念されています。

管理職を除く教職員は全員、8:10から自宅にてZoomによるオンライン職員朝会に参加しました(左写真)。こちらは全職員、特に支障もなく接続でき、本日の打合せ等を行いました。

その後生徒は、8:30から同じく自宅にてTeamsによるオンライン朝の会に参加しました(中央・右写真)。その際のホストは学級担任で、その後ホストを副担任に交代し、1校時以降のオンライン授業ができる体制まで確認しました。こちらは全生徒が問題なく接続できたかを、登校後に確認することになっていますが、私が各学級の「チーム」を巡回してモニターした範囲では、どのクラスもうまくいっているようでした。と言いますか、生徒の方が手慣れたもので、「本校の生徒たちは本当にすごい」と感心しました。

本校職員からも、「教師用タブレットにデジタル教科書をインストールしていただき、ホワイトボードがあれば、自宅からでも通常と変わらない授業を行うことができます」という前向きな意見がありましたが、私(校長)からは、「あくまで緊急事態の対応なので、学習を無理して進めなくてよい。まずは生徒とつながることを大事に。あとは既習内容の復習等で学力低下につながらなければ十分」と言っています。

現時点の判断では、概ねテストは成功だったと思います。「いざと言う時の引き出し」があるということは、とても安心感がありますね。校長としてもとても有り難いです。

学校教育指導員派遣事業の授業訪問(体育)

学校教育指導員派遣事業の授業訪問(体育)

|

|

|

合志市は、元校長先生を「学校教育指導員」として任用し、採用(任用後)5年以内の教員が在籍する学校を訪問して、授業等に対する指導・助言を行う事業を行っています。現在、お2人の指導員(水田指導員・前川指導員)がおられますが、本日(25日)は水田指導員に本校を訪問いただき、上林 講師の体育の授業を参観いただいて当人への指導・助言をいただきました。

本日は、1年2組のハンドボールの授業でしたが、授業後の水田指導員のお話では、上林 講師の授業は「学習規律がしっかりしており、指示も的確で、生徒たちが運動量も確保しつつ、適切に技能を学べる授業であった」との高い評価をいただきました。また、1年2組の生徒たちの授業に臨む姿勢についてもお褒めの言葉をいただきました。

水田指導員は、専門が保健体育ですので、教科の専門性や指導力をさらに高めるための助言や指導をたくさんいただいたものと思います。上林 講師にはそれらを自分のものとし、体育教師の力量をさらに磨いてほしいと思います。

教員不足や教員の資質・指導力の低下が懸念されている今日、合志市がこのような教員育成の事業に力をれていただいていることは、校長としてもとても有り難いと思っています。

「xSync(バイシンク)」を駆使して

「xSync(バイシンク)」を駆使して

|

|

|

|

|

|

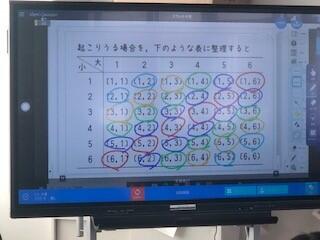

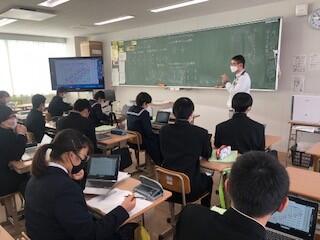

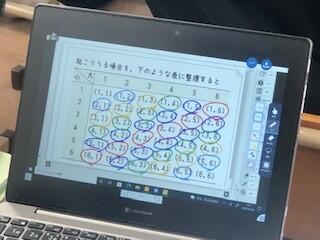

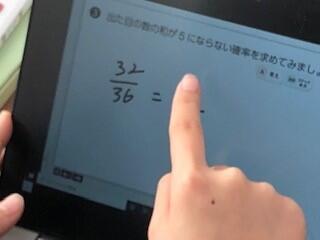

合志市の小中学校には、児童生徒1人1台のタブレットPCに加え、各教室に電子黒板(大型モニター付きのPC)が整備されており、学習者用端末と電子黒板は「xSync(バイシンク)」でつながっています。

「xSync」とは、画像転送を中心にした学習支援ソフトウェアで、生徒たちが直感的な操作でタブレット上に表現した発想や回答を電子黒板上に転送したり、それらの発想や回答を比較・検討した結果を生徒のタブレットに転送したりして、生徒の主体的で対話的な深い学び(アクティブラーニング)や生徒たち同士の教え合いや学び合い(協働学習)をより実現しやすくするためのシステムです。

上掲の写真は、2年3組の数学で「確率」の学習をしている場面ですが、左右の写真の上段(電子黒板)と下段(タブレット)を比較していただくとお分かりのとおり、様々な学習の情報が双方向(教師と生徒・生徒と生徒)でのやりとりされていました。この授業をしていた 後藤 教諭もその1人ですが、本校には「xSync(ホスト)の達人」の教職員が多数います。また、それ以上に凄いことは、本校では「xSync(クライアント)の達人」の生徒がほぼ全員であることです。

英検

英検

|

|

|

本日(21日)の放課後、3年生の3教室を使って英検がありました。受検したのは4級、3級、準2級で、まだ2年生なのに準2級を受けている生徒が2人いることには驚きました。ただ、受検者数は生徒全体の8分の1程度でした。

英検IBAとは違って、こちらには受検料がかかりますので任意ではありますが、各級が取得できれば、これは一生、志願書(調査書も含む)や履歴書等に使える「自己の能力を示す指標」になります。今回はコロナ禍でもあるので控えた生徒が多かったのかもしれませんが、次回は「頑張るからお金出してください。」とお家の人に言えるような生徒が多くなったら嬉しいなと思います。

回路計の使い方(2年技術)

回路計の使い方(2年技術)

|

|

|

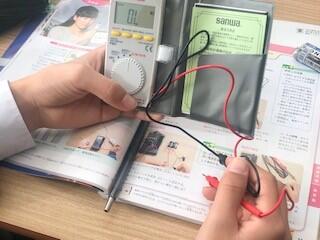

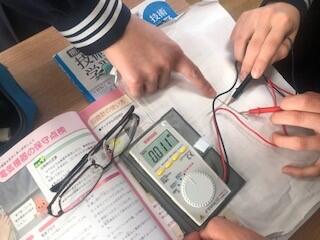

現在、2年の技術科では、「電気機器の保守点検」の学習をしています。本日(21日)の2校時には、2年1組が、回路計(テスター)を使って電気が流れるか(伝導体か)どうかを視覚的に確認しているところでした。

現在、私たちは様々な装置や機器を利用し、便利で快適な生活を送っていますが、それらの機器のしくみを知ることなく利用していることがほとんどではないでしょうか。近年、機器等のしくみはますます「ブラックボックス化」していますが、機器等のはたらきの基本原理や最低限の点検・保守の方法は知っておきたいものです。

このような学習を通して、細さなトラブルのため機器を遺棄したり、間違った方法であると知らずに危険な方法で利用したりすることがなくなり、簡易でも正しく点検・保守ができれば、より長く利用できるのではないかと思いました。

担当している井上教諭は、熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会の主要メンバーであり、ご承知のとおりICTに関しても合志市の取組を牽引している技術科教育のエキスパートです。比較がないので分からないとは思いますが、そういう先生に指導いただいている本校の生徒たちは、実はとても恵まれていると思っています。

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)

ボックスティッシュカバーの作製(1年家庭)

|

|

|

現在、1年の家庭科では、吊り下げ型のボックスティッシュカバーを製作しています。本日(21日)の2校時には、1年2組が、テッシュの取り出し口の部分をミシンでに縫っているところでした。

本校には2人で1台の割合で最新型のミシンがあり、結構手の込んだ裁縫も可能となる環境があります。そのため、現在行われている合志市歴史資料館の「原田茂特別展(外部リンク)」に関連する三つの木の家の事業にミシンを貸し出したりもしています。

生徒たちも小学生から何回か経験していると思いますのでは、とても上手に縫っている生徒が大勢いました。このような技能を小物作り等の趣味レベルにするのか、それとも本格的なアパレル関係の職業レベルにまで高めるかはその生徒次第ですが、様々な経験をすることによって日常生活が豊かになったり、進路の選択肢が増えたりすることはよいことだと思います。

担当している小山教諭は、熊本県中学校教育研究会技術・家庭部会の主要メンバーであり、幾度となく他の教育機関からヘッドハントされそうになっている家庭科教育のエキスパートです。比較がないので分からないとは思いますが、そういう先生に指導いただいている本校の生徒たちは、実はとても恵まれていると思っています。

走れメロス(2年国語)

走れメロス(2年国語)

|

|

|

現在、2年生の国語では「走れメロス」の学習をしています。ご承知のとおり「走れメロス」とは、「処刑されるのを承知の上で友情を守ったメロスが、人の心を信じられない王に信頼することの尊さを悟らせる」というストーリーの 太宰 治 作の短編小説です。全教科書会社の国語教科書に採用されている名作なので、記憶に残っている人も多いのではないでしょうか?

私(校長)が見たのは、本日(20日)の2校時の2年3組の授業で、ちょうど王様が「どうか、わしも仲間に入れてくれまいか」と言ったクライマックスの場面でした。生徒たちはその時の王様の心情を思い浮かべ、意見を交換していましたが、なかなかいい意見が出ているように思いました。

ただし、ひねくれものだった私の中学生当時を思い出すと、「こんなにも心の腐った王が、そんな簡単に改心するものか」と思った記憶があります。それに、「自分はメロスのようにはなれない」とも感じていたように思います。そうは心の中で思っていても、実際に授業で発言はしませんでした。私のような生徒は「悪い生徒」と否定されるべきでしょうか? 「友情」や「信頼」が美しく尊いのは当たり前です。しかし、物事を「白」と「黒」に収斂するような学びはからは、多様性を認める感性は育たないようにも思います。

「走れメロス」という作品が、生徒たちに衝撃を与える作品であることは間違いないようです。そうでなければ、50年以上も使われる定番教材になるはずはありません。その衝撃が生徒たちの脳内を活性化し、「人間はどう生きるべきか」という生涯にわたって問い続ける命題に対する、現時点での自分の考えにつながってくれればいいなと思います。あとは生徒一人一人の「自立」と「自律」、そこに期待したいと思います。

初任者研修の研究授業(1年音楽)

初任者研修の研究授業(1年音楽)

|

|

|

|

|

|

本日(19日)の2校時、矢野教諭が自身が担任する1年3組の音楽の授業で、初任者研修の研究授業を行いました。初任者研修として研究授業を行うのはこれが最後となります。

教材は「赤とんぼ」。♪ ゆうや~けこやけ~の あかと~ん~ぼ~♫ 誰もがどこかで聞いたり歌ったりしたことがあるであろう、三木 露風 作詞、山田 耕筰 作曲の日本を代表する唱歌です。本来であれば、歌唱の指導として実施するものですが、新型コロナウイルス感染の拡大局面にあるため、「曲想と歌詞の内容の関わりを理解し、歌唱表現の工夫について考える」という目標の鑑賞中心の授業となりました。

矢野教諭は、ICT活用についてとても優秀です。どこが優秀かと言えば、電子黒板(デジタル教科書)やタブレットを当たり前のように自然に使っています。「スマホ世代」の教員ということもあるのかもしれませんが、もはや鉛筆やノートと同じ感覚なのです。何か特別なことをしている感じが全く無いゆえに、ICT活用がなかなか進まない学校やタブレットを授業でどう使ってよいか悩んでいる先生方の参考となる部分がたくさんあったと思います。県立教育センターや菊池教育事務所の指導主事にも見て欲しいと思うぐらいでした。

また、音楽の授業としても深まりがありました。歌詞に含まれる作者の思いを、生徒たちは自分の言葉で表現し、意見交換し合っていました。一言で言えば「切なさ」や「懐かしさ」等なのでしょうが、作者の生い立ち、時代背景、情景描写、‥‥、それらを生徒自身の生活とも重ねながら、多様でしかも結構長い文章で表現している生徒が多かったことには正直驚きました。それらの思いを込めて実際に歌ってみることができなかったのが、仕方ないことですがとても残念に思いました。

全国・九州大会への出場(空手・バドミントン)

全国・九州大会への出場(空手・バドミントン)

クラブチーム(社会体育)への所属ですが、本校生徒が全国・九州大会へ出場しますのでお知らせします。

1.バドミントン

◎出場者:2年 祇園田 君

○ 第5回九州中学生バドミントン大会

期日:2月26日(土)、27日 会場:牧園アリーナ(鹿児島県霧島市)

○ 第22回全日本中学生バドミントン選手権大会

期日:3月25日(金)~27日(日) 会場:アミノバリューホール(徳島県鳴門市)

2 空手道(第16回熊本県中学生空手道新人大会〔予選大会〕を受けて)

◎出場者:1年 佐野君(個人形3位)、1年 荒木君(個人組手3位)、2年 山田さん(個人組手4位)

○ 第16回全国中学生空手道選手権大会

期日:3月28日(月)~30日(水) 会場:京都市体育館 (京都府京都市)

出場者の生徒たちには、熊本県の代表として、また合志楓の森中生徒としての誇りを持って思い切り競技をしてきてほしいと思います。本校の教職員、他の生徒とともに応援しています。

なお、大会当日頃の新型コロナウイルスの感染状況にもよりますが、大会が終了した帰熊後の数日間の行動については、配慮をお願いすることとしています。

ポップを作成しよう(1年国語)

ポップを作成しよう(1年国語)

|

|

|

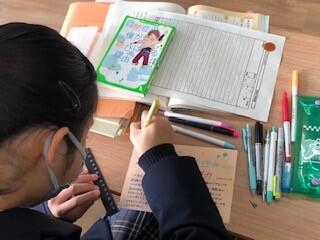

現在、1年生の国語では「ポップ」を作成する授業をしています。「ポップ」とは、身近な所で言うとスーパーマーケットなどで商品を分かりやすく紹介しているカードのことです。

本日(18日)の1校時、1年3組ではお奨めの本を紹介するポップを完成させているところでした。伝えたいことがたくさんあると、どうしても文章を長く書いてしまいがちですが、「ここは!!」というポイントを短く、目に飛び込みやすい(いわゆる「キャッチーな」)言葉を使い、しかも分かりやすい文章で伝えなければなりません。さらに、本の紹介の場合は「ネタばらし」にならないよう注意も必要です。生徒たちは友達の作品を参考にしたり、意見を交換しながら楽しそうに活動していました。

余談ですが、同時間に他のクラスも見て回っていると、ほとんどの授業で電子黒板(デジタル教科書)やタブレットを活用する「デジタルな」活動が行われていました。この国語の授業のような「アナログな」活動を見ると、そちらの方につい飛びつきたくなる校長でした。

委員長選任のための面接

委員長選任のための面接

|

|

|

昨日(17日)の放課後、3年4組(3階西の端)の教室をのぞくと、新生徒会の各委員長候補者の面接が行われていました。

先日、新生徒会の執行部役員の任命が終わりましたが、今後は各員長・副委員長を選出し任命していきます。今回の2年生枠の委員長・副委員長の面接では、2年部の教職員だけでなく3人の生徒会役員(3年の会長・副会長・書記)も面接官になっています。どの委員会にも複数名が候補者として名乗りを上げてくれており、いわば「嬉しい悲鳴」状態です。

面接の様子をしばらく見ていると、生徒の面接官にも面接を受ける候補者にも緊張感が漂っています。おそらく近い将来、ほとんどの生徒がこのような面接を受けることになると思いますが、「両者ともにいい経験をしているな。」と感じました。

なお、1年生枠の副委員長の面接も今週行われる予定です。

放課後の消毒作業

放課後の消毒作業

|

|

|

スクールサポートスタッフによる消毒作業の記事を前に掲載しましたが、それとは別に本校教職員による消毒作業を放課後に行っています。

本日(17日)は、生徒会の各常任委員長候補者の面接も同時に実施しているので、2年部のスタッフの数が不足していました。その状況を察した第1学年主任の町田教諭の指示で、1年教室の消毒作業を終えた1年部職員が2年生教室の作業を手伝ってくれていました。このように学年部を越えた協力体制・協力意識があることは、本校の自慢できるところだと校長は思っています。

火山灰の観察(1年理科)

火山灰の観察(1年理科)

|

|

|

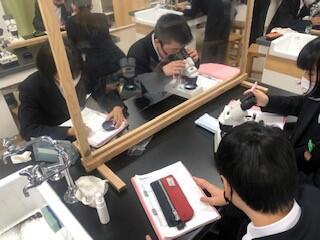

1年の理科では現在、火山についての学習しています。本日(17日)の2校時、1年1組はちょうど火山灰の観察をしていました。

吉留教諭が以前、阿蘇山で採集していた火山灰を皿に分け、それを水でしっかり洗った後、火山灰を構成している鉱物の様子を顕微鏡で観察しました。吉留教諭の話では、阿蘇山の火山灰は桜島のような黒っぽい火山と雲仙岳のような白っぽい火山の中間の構成で、無色鉱物(石英・長石)と有色鉱物(黒雲母、カンラン石等)が両方が見られるそうです。

奇しくも15日午後1時すぎ(日本時間)、南太平洋のトンガ諸島で海底火山の噴火が発生しました。津波の被害はもちろん、長期的には大量の火山灰による天候不順や引いては食料生産への懸念もあるそうです。実は阿蘇山も9万年前に「Aso4」と呼ばれる火砕流が九州の半分を覆う程の大規模な噴火があり、私たちはその火砕流堆積物の上で生活しています。仮に今、阿蘇山で同規模の巨大噴火があれば、700万人もの人が瞬時に命を落とすだろうという恐ろしい試算もあります。

火山列島に生きる日本人として、このような学習を通じ、火山活動やそれに伴う影響(災害等)について関心を高めてくれたらいいなと思いました。

【速報】男子バスケット部 県ベスト8

【速報】男子バスケット部 県ベスト8

写真はありあせんが、嬉しいお知らせなので掲載します。

本校体育館も女子の会場の1つとして実施された、令和3年度第57回熊本県中学生バスケットボール選手権大会で本校男子バスケットボール部がベスト8まで勝ち上がりました

試合結果は、1回戦不戦勝、2回戦:合志楓の森100-34湖東、3回戦:合志楓の森62-33TFOD、4回戦:合志楓の森63-50嘉島(22-19,14-8,11-6,16-17)でした。

なお、準々決勝は、1月22日(土)に大津町総合体育館で行われます。

オンラインでの合同帰学活

オンラインでの合同帰学活

|

|

|

本日(14日)の帰学活は、zoom(オンライン)を使い合同で行いました。通常は生徒指導主事の後藤教諭が行うのですが、本日休みのため、生徒指導部の上林講師が行いました。

テーマは「放課後や土日の過ごし方」で、大きく2点で指導を行いました。その1つは新型コロナウイルスが感染拡大局面であること、もう1つは昨日、本校生徒が交通事故に遭ったことを受けたものです。なお、事故に遭った生徒は命に別状はありませんが、入院が必要な重症でした。また、同生徒の保護者の方から、今回の事故を他の生徒の教訓にしてほしいとの有り難いお言葉をいただいています。指導の概要は次のとおりです。

1 感染拡大局面であるということ

・不要不急の外出を控える(感染の可能性を下げる)。

・月曜日の朝、ちょっとでも体調が優れないときは無理をせずオンライン授業を受ける。

2 交通事故に注意

・実際に自転車とトラックによる交通事故が本校生徒に発生。生徒は交通マナーを守っていた。それでも事故が起きてしまう。車が突っ込んでくるかもという予想も大事。今回は、左側通行で自伝車に乗って一旦停止していたのに、トラックが右折した際、自転車を巻き込んだ事故になっている。十分気をつけてほしい。

・自転車のスピードの出し過ぎ、一旦停止違反、前方不注意は、重大事故になりやすい。

・塾などで夜間に自転車を利用する場合は、反射材を必ず使用すること(ヘルメットや反射材の着用を格好悪いと考える「その思考が一番格好悪い」ということに気づける人になってほしい。)

校内の消毒の様子

校内の消毒の様子

|

|

|

|

|

|

スクールサポートスタッフ(SSS:非常勤職員)の豊田先生に校内の消毒をしていただいていることは、以前の「楓の森の舎窓から」に載せていたと思いますが、本日(13日)、私(校長)は業務に少し余裕があったので、どのように消毒作業をされているのか、しばらく豊田先生について回ってみました。

一言で言えば、「子供たちが触っている(触りそうな)箇所は全てアルコールで拭き上げる」という作業をされています。小学校籍のもう1人のSSSの先生と分担されていますが、担当範囲をすべて消毒し終わるのには、およそ2時間半かかるとのことです。本日時点で、合志楓の森中では陽性者が確認されていませんが、このような地道な作業がその背景にあるのではと頭の下がる思いです。

ただし、学校外から持ち込まれるウイルスの阻止には、正直限界があるとも感じています。昨日、県教育委員会から通知があった内容、特に「(本人に)発熱、風邪症状、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚障がい等の症状がある場合等には、症状がなくなるまで登校せず、自宅で休養する」や「同居の家族に発熱等の風邪症状が見られる場合も登校せずに自宅等で待機する」等の徹底をお願いするしか方法はありません。

なお、オミクロン株の流行拡大を受け、教職員による放課後の教室の消毒も再開しています。

校長もローテーション授業(1年道徳)

校長もローテーション授業(1年道徳)

|

|

|

以前、1年部は道徳のローテーション授業を行っているという記事を書いていましたが、本日(12日)の4校時、ご家族に新型コロナウイルス感染の疑いがあり用心のためお休みいただいた1年部職員に代わり、1年1組の道徳の授業に私(校長)が入りました。

本時の主題(道徳的価値項目)は「感謝の気持ち」で、使った教材(資料)は、熊本地震関連教材「つなぐ~熊本の未来へ~」の中から「いつか伝えたい」を用いて実施しました。「感謝の気持ち」というものは、その思いを持っていてもなかなか素直に伝えられないことがあるもので、それが家族のような身近な存在であればなおさらです。しかし、感謝の気持ちを伝えることができれば、人と人の心の絆はさらにつながり、温かい人間関係をつくることができると思います。

校長が授業者ということで、1年1組の生徒たちにははじめは若干堅さもありあしたが、途中からは自分の思いや考えをたくさん出してくれて、少しは今日の主題に迫る授業になったかなと思います。久しぶりの道徳の授業でしたが、徐々に勘が戻ってきたようにも感じて、とても楽しい時間を過ごすことができました。1年1組の生徒たち及び担任の吉留先生に「ありとがとう」と、私自身も感謝の気持ちを伝えたいと思いました。

後期の実力テスト

後期の実力テスト

|

|

|

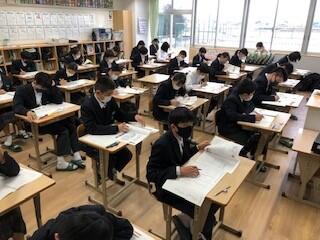

本日(11日)と明日(12日)は、後期の実力テストを実施しています。教科は5教科で、1年生が本日は社・英・数、明日は国・理、2年生が本日は国・理・英、明日は社・数(2年生は高校入試と同日程)の順番になります。

今回は県の各教科研究会が作成した「県版テスト」を使用し、テストの出題形式や雰囲気は共通テストに似た感じがあります。私(校長)は、1校時の様子を見て回りましたが、ほとんどの生徒たちは、いつものように真剣に問題に向かっていました。ただし、空席がいつもより若干多かったようにも感じました。新型コロナウイルする感染症への対応ということであれば仕方ないですが‥‥。

お隣の韓国ほど極端ではありませんが、日本もこれまで学歴社会と言われて久しく、どうしても高校入試や大学入試の結果がその後のキャリアに影響を与えるという側面は残っています。しかし、「いい高校」・「いい大学」にいくことだけが学習の目的ならば、とても残念なことです。そのマイネスの影響として、進学後の「燃え尽き症候群」や「ドロップアウト(留年や退学)」、就職後のメンタルの低下やコミュニケーションの不足等の問題なども話題になることがありますね。

大事なことは自分の将来の姿(夢)を思い描くこと。その実現のために必要であるから高校へ行くし、さらに高等な教育を求めて大学への進学することもあるでしでしょう。そして、それらの進学のために一定以上の成績が必要ならば、当然学力を高める努力もしなければなりません。そういった意味から、本校の生徒たちの学習動機がどの部分に由来しているかは、校長としてとても気になるところです。

冬休み明け集会

冬休み明け集会

|

|

|

|

|

|

本日(7日)の1校時、生徒会役員認証式の後、冬休み明け集会を行いました。

まず、1,2年生及び生徒会執行部の代表生徒から後期後半への抱負についての発表がありました。発表した3人ともに、ノー原稿(自分の言葉)である程度長い時間でも話ができていることに感心し、これが合志楓の森中のスタンダードになりつつあることを嬉しく思いました。また内容的にも、具体的な目標とする姿やそこに至るまでの見通しも述べられており、他の生徒たちのロールモデルになってくれていると思います。

私(校長)からは、冬休み前集会の話の続編(その2)として講話をさせていただきました。そのスライドは下に添付しておきます。ご覧いただければ、講話の内容がご理解いただけるものと思います(著作権に配慮して一部修正をしています)。

その後、生徒指導主事の後藤教諭からの指導がありました。とにかく冬休み中、誰1人大きな事故や事件に巻き込まれることもなく、無事に後期後半を迎えられたことをとてもうれしく思っていることろです。

なお、集会終了後の大掃除の時間、掃除を頑張っている生徒の姿を数多く目にしました。特に1年生の様子に変化があるようにも‥‥。私の講話を受け止めてのことか、あるいは代表生徒の発表に触発されてのことか分かりませんが、そこに「もうすぐ2年生(先輩)になる」という自覚の芽生えを感じるのは私だけでしょうか。

生徒会執行部役員の認証式

生徒会執行部役員の認証式

|

|

|

|

|

|

本日(7日)の1校時、冬休み明け集会の前に、生徒会執行部役員(会長・副会長・書記)の任命式を行いました。

まず始めに、任命書を渡す形で各役員の任命を校長が認証しました。つまり、選挙という民主的な手続きを通じ役員を任命するのは、合志楓の森中学校の生徒会(その会員の生徒全員)であり、私(校長)はそれを承認したということになります。

次に役員を代表して副会長の佐藤君が「服務の宣誓」をしてくれました。宣誓書の文面は

「私は、合志市立合志楓の森中学校の学校教育目標のもと、夢と誇りを持てる生徒を目指し、合志市立合志楓の森中学校の生徒会規約に従って、楓独自の伝統の基盤を作っていくことを誓います。」

となっており、これは今回当選した5人が自分たちで考え作成したものです。

その後、校長からの話では、「要人警護を行うSP(Security Police)の人たちは、なぜ命をかけて岸田首相を守るのか(アメリカのシークレットサービスがバイデン大統領を護衛するのも然り)。それは 岸田 文雄 という『個人』ではなく、内閣総理大臣という『存在』だからである。生徒会長・副会長・書記という『存在』に対しては、合志楓の森中生徒会の全員ができる限りの協力をしてほしい」という旨の話をしました。

最後に、役員を代表して会長の三村さんが、公約で掲げた内容にも触れながら、この合志楓の森中をよりよい学校にしていくための決意を述べてくれました。校長として頼もしい限りです。

門松作り

門松作り

|

|

|

|

|

|

本日(26日)、合志楓の森中学校と小学校のPTAは、「門松作り」を行いました。中学校の方は東門に飾る門松を担当し、こちらは黒石原自治会の皆様にPTAが全面的にお世話になり実施しました。また、日曜日なので部活等のため2人だけでしたが、新生徒会執行部の生徒も参加しました。

門松と言っても、その作り方は各地域で若干の違いがあるみたいです。ここで作っていたものは、竹を節のところで切り、切り口が笑顔のように見えるやり方でした。事前に切ってきていただいていましたので、作業全体は1時間程で終わりました。周囲には松・梅ののほか、葉ボタンや千両なども飾っていただき、とても豪華な門松になりました。おかげてとても良い新年(令和4年)を迎えられそうです。

なお、小学校PTAには、「みんなの玄関」の北側入り口を担当していただきました。竹を切る作業から行っていただき、こちらも豪華な門松となりました。

冬休み前集会

冬休み前集会

|

|

|

後期前半の最終日の本日(24日)、第1校時に体育館で冬休み前集会を行いました。

まず、校長の話では、例によってプレゼンを用い、今回は「国際的視野を広げる」というテーマでお話をさせていただきました。そのプレゼンは下に添付しておきますので、ご覧頂ければ概要をお分かりいただけると思います(著作権に配慮し一部除いています)。また、体育館は寒いので時間が長くなりすぎないよう、2回に分けて話すことにしました。2回目は冬休み明け集会で行い、その際私(校長)から冬休みの宿題として出した「『国際的視野を広げる』とはどういうことでしょう?」について聞くと予告しておきました。漠然とした質問かもしれませんが、各ご家庭での話題にしただければ幸いです。

次に、生徒指導主事の 後藤 教諭から冬休みの生活について話がありました。ここでもやはり個人のスマホ等の使い方が中心となりました。

その後、橋爪 養護教諭からは、冬休み中の健康管理に併せ、未成年の飲酒の弊害についての話がありました。

最後に、校歌を初めて全員で斉唱しました(1番だけ)。

集会終了後には、環境美化委員長から、美化コンクールの結果報告がありました。結果は第1位が1年3組、第2位が2年2組でした。

第2学年の「メリー・クラスマッチ ! ! 」

第2学年の「メリー・クラスマッチ ! ! 」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

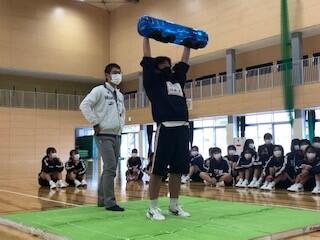

以前、第1学年のクラスマッチがあったことは記事でお伝えしましたが、本日(22日)の5校時、第2学年の「メリー・クラスマッチ」を行いました。本校ではコロナ禍の影響、特にデルタ株が猛威を振るっていた時期と延期した時期が重なったため、やむなく体育大会を中止していました。その代わりとまではいきませんが、第2学年もようやく実施できました。

内容は、「ドッチボビー」。途中まではドッヂビー(スポンジフリスビー)で、途中からボール(柔らかいボール)も投入されるというものでした。男女別の総当たり戦で、順位を競いました。たかがドッチボールのような競技とお思いでしょうが、中学生ともなるとかなり迫力があります。それは男子だけでなく、女子も結構すごいですよ!! この学年には負けん気が強い女子が多いような‥‥。

また、後半には「水ボトル挙げ」をしました。これは体育大会で予定していた「俵挙げ」に代わる競技で、各クラス代表の力持ちが各クラスの期待を背負って競い合いました。結果は見かけ(体格)によらないものですね。これも相当盛り上がりました。

もちろんクラスマッチなので、勝敗はありましたが、みんなが楽しめるひと時で、各クラスの絆も強まったのではないででしょうか。ちなみに優勝は1組でした。またMVPは寺崎君でした。

小学校の「第3回 Let's楓スポーツタイム」

小学校の「第3回 Let's楓スポーツタイム」

|

|

|

|

|

|

本日(22日)の昼休み。運動場がやたらと賑やかなので、何事かと見に行くと、小学校の「第3回 Let's楓スポーツタイム」が行われていました。今回は先生方の鬼バーションで行われたそうで、角田校長サンタ、米澤教頭トナカイをはじめ、先生方はいろんな変装をして追いかけ回っていました。子供たちは先生と遊ぶのがいかに大好きなのかよく分かりますね。3階のテラスから羨ましそうに眺めている中学生もいました。

情報モラルの指導

情報モラルの指導

|

|

|

本日(22日)の朝の会のおいて、短時間ではありますが全学級で情報モラルの指導を行いました。

使ったテキストは、公益財団法人「日本公衆電話会」から、生徒全員分いただいた「スマホ時代のキミたちへ ネット安全Guide book(60.52MB データ量にご注意ください)」で、本日は「ネットいじめ/同調圧力」の内容を学習しました。このテキストの良いところは、見開きの左側に解説、右側に「中学生事件簿」という若干脅し気味で、しかしどの生徒にも起こり得る具体的事例が掲載されていることです。

本校でも、すでにいくつかのネット上でのトラブルや問題が発生し、その都度指導を行ってきています。その際、生徒に貸与したタブレットは、その使用状況を学校や教育委員会がモニタしていますので、仮に問題等が発生してもその場で指導できます。この程度の、言い換えるなら「教師の手のひらの上で起きた」問題は、むしろ実感の伴う貴重な情報モラルの指導場面と言えるかもしれません。「小さなケガをして危険予知・危険予防の力を身に付けた子供は、命に関わるような大きなケガをしにくい」これと同じです。

一方心配なのは、生徒が各自所有しているスマホの方です。生徒が話さない限り、そこで何が起きているのか学校は知る余地もありません。その部分に対しては、各家庭で行うフィルタリングや使用制限、スマホの家庭ルール等にお任せすることになります。せめて、学校でできる「生徒たちの一人一人の意識を少しでも高めておくこと」、これだけはやっておきたいということで、今回の情報モラルの指導を行った次第です。また今後は、このような指導を定例化、日常化することも検討していきます。

メッセージカードの作成(1年英語)

メッセージカードの作成(1年英語)

|

|

|

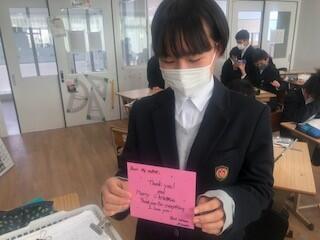

本日(21日)の3校時、1年2組の教室をのぞくと、生徒たちは英文でのメッセージカードの作成をしていました。Dear my ・・・, Merry Christmas ‥‥. から始まるカードです。

これは、「家族に心を込めてカードを書こう」という内容で、基本的な英語の手紙の書き方を身に付けるとともにこれまで学習した英語を使って自分の思いを英語の文章にする学習で、クリスマスや年末・年始前でもあり、これまでの学習の節目ということもあって実施したそうです。

生徒たちは自分の思いを英語で伝えるため、工夫しながら取り組んでいましたが、メッセージカードのなので、英文より文字の色やデザインの方に一生懸命な生徒もいました。みんな楽しそうにやっていたのでは、それはそれでいいかとも思いました。

UDの研究授業

UDの研究授業

|

|

|

本日(20日)の5校時、2年2組の技術科で井上教諭が研究授業を行いました。

今回の研究授業は、通常と趣旨を変え、UD(ユニバーサルデザイン)の視点に基づく授業をどのように工夫改善していくかといことを研究のねらいとしました。ご承知のとおり、「ユニバーサルデザイン」とは、あらかじめ障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方(文部科学省HPから)のことを言います。

題材は「回転運動を伝える仕組み」で、生徒たちは歯車を組み合わせるキットを使って学習しました。授業の中で工夫や配慮をされていたUDの視点としては、

○ スライド(動きがある図式等)を見せることで理解を促進する。

○ シラバス(授業の流れ)を提示し、学習の見通しを持たせる。

○ ワークシートとスライドの文言を統一して、どの部分を学習しているか分かりやすくする。

○ スライドをタブレットにも配信し、生徒が見やすいよう視覚的な支援を行う。

○ タイマーを使った考える時間の確保

など、物理的・システム的なアプローチに加え、

○ 生徒同士の教え合いやそれを支える雰囲気作り

など、学級経営や仲間作りにも通じる視点からのアプローチもありました。

私(校長)は学校警連等連絡協議会の会長を務めており、その会議への出席のため、授業研究会には参加できませんでしたが、授業だけを見た個人の感想としては、支援や配慮はもちろん必要ですが、生徒たちが自分で「工夫する力」や「乗り越える力」まで奪ってしまうことはないよう、UDの一方で生徒一人一人への対応する見極めも重要であると感じました。