亀城ヶ丘だより

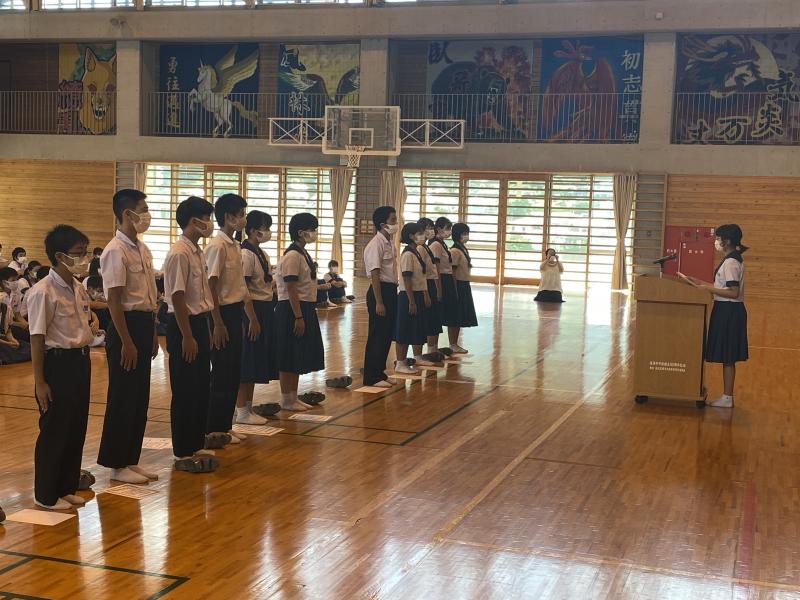

【県中体連大会選手激励式】030713

県中学校総合体育大会の選手激励式を行いました。バドミントン、水泳、空手道の3競技の代表として県大会に出場します。生徒会長の激励の言葉に身が引き締まりました。プライドを持って頑張ってきます。

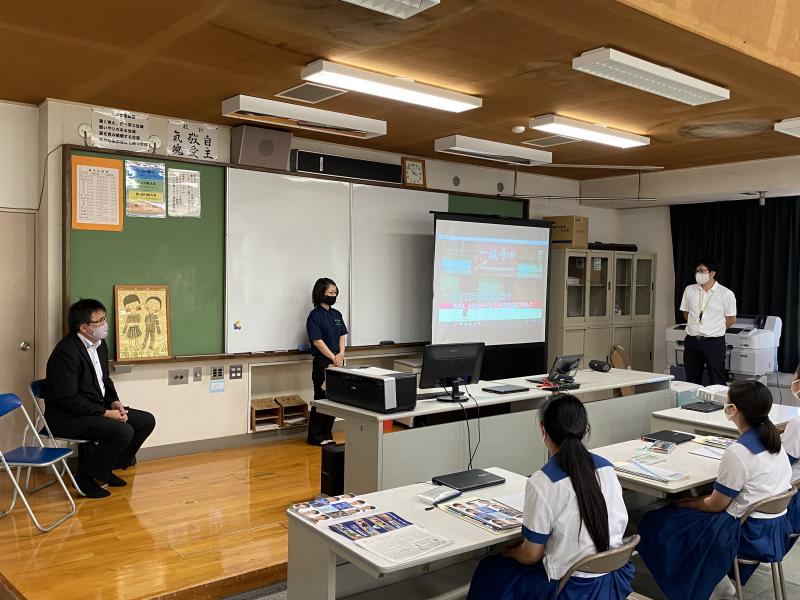

【熊本の学び】030707

今日は、熊本県教育庁より有田指導主事を講師としてお招きし、湯浦中・湯浦小・内野小の3校合同で「熊本の学び」スタートアップ研修を行いました。湯浦中校区の子どもたちに力がつく授業づくりをどのように行っていくか、講話と演習を通してじっくり考えました。

【水俣病学習】030705

今日は、環不知火プランニングの森山様を講師にお招きし、水俣病学習を行いました。自分事として考えることの大切さを学びました。

【高校説明会】030701

今日は3年生の生徒・保護者を対象に高校説明会を行いました。秀岳館高校、出水中央高校、水俣高校、芦北高校、八代高校、八代清流高校、八代東高校、八代工業高校の先生方、大変お忙しい中にご来校いただきありがとうございました。進路決定に向けて意欲が高まりました。(写真1枚目で説明しているのは、内野小学校・湯浦中学校出身の芦北高校の丁校長先生です。2枚目は水俣高校です。)

【薔薇の棘】030627

人権集会講話

4月の終わりに水俣市のエコパークでバラ祭りがありました。そこで、薄紫色のブルームーンというバラの鉢植えを買いました。色や形も素敵でしたが、棘(トゲ)の少ない品種だというところが猫を飼っている我が家にはぴったりでした。

皆さんは「きれいなバラにはトゲがある」ということわざを知っていますか?

ここでいう「トゲ」は本当のトゲではなく、人を傷つける言動のこと。「美しいものには人を傷つける一面がある」とか、「うわべだけは良いが、心の中は~」といった意味で使われています。

ところで、バラのトゲは何のためにあるのでしょう。

これには「蔓(ツタ)が絡まりやすくするため」、「茎の強度を上げるため」、「自分の身を守るため」などの説があるそうです。トゲがない花も多いことを考えると、バラには何かしら必要だからトゲがあるのですね。まあ、自分の身を守ると言っても、あのトゲは一番の敵である虫にはまったく役に立たないような気もしますが。

では、人の言動のトゲは何のために。考えてみましょう。

「うらやましい気持ちを隠すため」、「自分の弱さを隠すため」、「相手より先に攻撃して優位に立つため」といった理由でしょうか。

自分が傷つかないために人を傷つけるトゲ。バラのトゲのように必要なものでしょうか。いらないトゲですね。

困ったことにこのトゲは人の心に深く刺さったまま抜けないことがよくあります。日に日に奥に入っていくトゲもあります。小さなトゲのつもりでも、鋭い槍や、太い杭のように心に突き刺さることがよくあります。

人を傷つけて、人を下げて自分を守る。高いモラルとマナーを目指す湯浦中生には似つかわしくない言動ですね。

ちなみに、「きれいなバラにはトゲがある」はもとともとドイツの「トゲのないバラは無い」ということわざで、誰にだって欠点はある。という意味だそうです。

トゲが欠点と言うことならば、トゲで人を傷つける人は、自分の欠点をさらけだしている人なんでしょうね。

ちょっと言い方にトゲがありましたね。

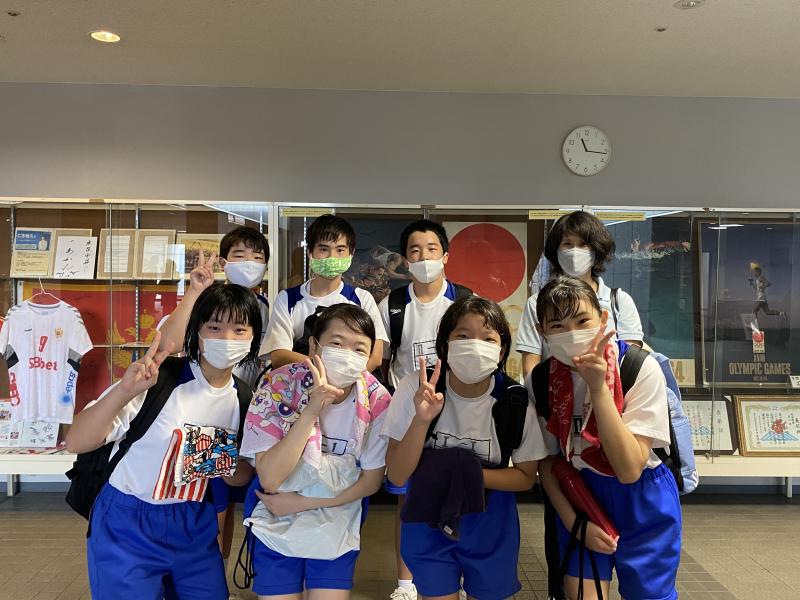

【郡市総体後半】030626

今日は本校関係では水泳、剣道、空手に参加、新体操は役員として大会運営を手伝いました。私は水泳会場の会場長として参加しましたが、一所懸命な姿を見ることができました。県大会出場者についての詳細は後日お知らせします。(写真は水泳のメンバー)

【人権集会】030625

放課後に生徒会主催の人権集会を開きました。人権に関する湯浦中生の意識調査の結果分析の後、各学級の人権宣言発表、校長講話(薔薇の棘)、個人の行動目標の設定を行いました。各学級、時間をかけて話し合いを進め工夫した発表ができました。写真は1年1組・2組の発表の様子です。

【ウナギ】030624

1年1組の教室に仲間が増えていました。3年生のNKくんが釣ってきたそうです。なぜか飼育をN先生にお願いしていきました。

NKくんが一緒に持ってきた餌のミミズは大きすぎたので、昨日の放課後に1年1組のCTくんが小さなエビを取りに行ったそうです。(写真に写っています)

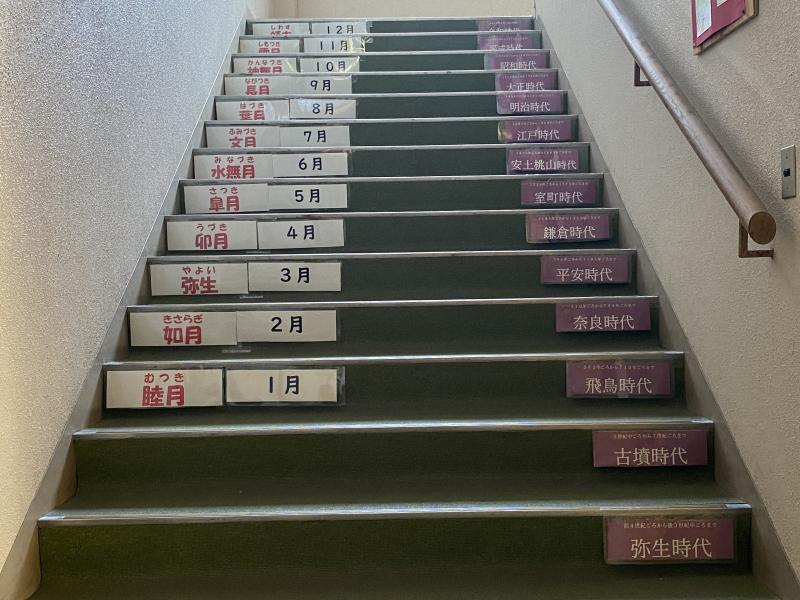

【学校の階段】030623

3年生が体育の授業をしていたところを通りがかられた地域の方が「湯浦中生のあいさつの声が大きくてとても良いですね。」とほめていかれました。さすが3年生、あいさつでも下級生に模範を示しています。

パソコン部の皆さんのご協力により、学習階段が完成しました。あらゆるところに学びのある学校です。

【恩送り】030622

私は郡市中体連大会ではバスケットボール競技の会場長でした。女子の1回戦では、湯浦中は素晴らしい試合運びで、一時はリードするなど水俣二中にあと一歩のところまで迫りました。試合の後の表情にからは悔しさとやり切った感を感じました。

コーチはその夜、昼よりも悔しい感情が大きくなったとのことでした。一生懸命指導していただきとても感謝しています。

津奈木中対水俣二中の決勝は二中リードで第4クォーターを迎え、最後に同点に追いつき、残り3秒から逆転。ゴールの直後に試合終了のブザーが鳴る劇的な展開でした。

津奈木中監督のE先生は私が二中にいたころのバスケット部員です。選手として優勝旗のペナントに名前が書かれ、今度は女子の優勝旗ではありますが監督として名前が書かれる。すごいことです。

閉会式では、将来、できれば審判・監督・コーチ・運営として競技に関わり、中学時代にバスケットを楽しむことができたことの恩送りをしてほしいという話をしました。

【ツバメのヒナ救出】030621

先週、保健室横にツバメのヒナが落ちているのを発見。3年生のISさん、MEさんと一緒に救出作戦を行い、巣に戻しました。しばらくは親も警戒していましたが、今は餌を運ぶ姿が見られます。対応が早かったため元気に育っている様子です。二人の優しさに命が救われました。良かった、良かった。

【応援ありがとうございました】030619

郡市総体の結果をお知らせします。応援ありがとうございました。

バドミントン団体 男子準優勝・女子準優勝

男子シングルス OKくん1位 男子ダブルス MHくん、MIくんペア1位

女子シングルス MHさん1位 MNさん2位

バスケットボール女子 湯浦中●ー〇水俣二中

バスケットボール男子 湯浦中●ー〇水俣一中

野球 田浦中・湯浦中合同 ●3-4〇 水二中・袋中合同

【明日から郡市総体】030618

いよいよ明日から令和3年度の郡市中体連夏季総合体育大会(中体連大会)です。湯浦中関係種目の実施日と会場は以下の通りです。

応援につきましては、新型コロナウィルス感染症対策のため入場制限(生徒1人につき、家族1人まで)と事前申請があります。校長・教頭及び職員も担当以外の競技の応援には回れませんのでご了承ください。詳しくは各部活動ごとの大会計画をご覧ください。

19日(土)野球(エコパーク)

バスケットボール(湯浦中体育館)

バドミントン(スカイドーム)

20日(日)野球決勝(エコパーク)

バスケットボール決勝(湯浦中体育館)

26日(土)水泳(水俣市総合体育館プール)

空手(芦北町総合交流施設)

剣道(水俣市立武道館)

新体操(旧水俣高校体育館)

【毎朝の風景】030618

毎朝の長距離走の自主練習の後の風景です。さすが3年生、背中で後輩を育てます。花も喜んでいます。ありがとう。

【管内オープン授業研修】030617

今日は1市2町の教育長、教育委員会、芦北教育事務所と各校の先生方が集まり、管内オープン授業研修が開かれました。

授業者は2年生担任の山口先生、芦北水俣管内の中学校の先生を代表しての授業です。参加者の皆さんは、2年1組の生徒の授業に取り組む姿や自分の考えをまとめ、書き、発表する力、学級の親和的な雰囲気を口々にほめて帰られました。

山口先生は、自身が高田小学校3年・4年生の時の担任だった、今嶋先生(現津奈木小教頭)に授業を見に来てもらったのがとてもうれしかったようです。

将来、学校の先生になって、山口先生に自分の授業を見せることができる生徒が出てくれると、きっとお互いにうれしいだろうなぁ。

【いつもどおりに】030616

私は水俣二中バスケット部の監督時代、新人戦から3点差以内で勝ったり負けたり、大会ごとに優勝を分け合っていたチーム(実は湯浦中)に郡市総体決勝の残り3分で10点差を付けられました。互いのチーム力から考えると致命的な得点差です。

しかし、残り時間がほとんどないところで追いつき、逆転勝ちしました。試合後に選手に聞いたところ、点差が開いても一度も負けるとは思わなかったそうです。

相手チームの選手に聞いたところ、「勝った」と思った瞬間、普段のプレーができなくなったそうです。「これまで競ってきた二中に、大差をつけたので最後はカッコよく勝ちたいと思った。」と言っていました。心の隙は常にあります。チャレンジャーのつもりで戦いましょう。相手も中学生です。普段と違う何かが起こります。

靴を並べる。道具を並べる。大きな声で挨拶をする。きびきびと動く。普段の姿がプレーに出ます。二中バスケット部員は、大会が終わった後、必ず会場のトイレ掃除をして帰っていました。優勝チームの責任として、敗者に「〇〇中に負けたら仕方ない」と納得させる。負けた場合でも「〇〇中に勝たせたかった。」と思わせる。そんな行動が来年につながります。

湯浦中生、卒業生、地域の方々、みんなが応援しています。

【頑張れ湯中生】030615

いよいよ今週末は郡市中学校総合体育大会です。仲間に感謝し、お世話になったたくさんの人に感謝し、練習してきたグラウンドや体育館に感謝し、審判の皆さんに感謝し、対戦相手に感謝し、傲らず、臆せず、自分たちの持てる力のすべてを出し切りましょう。

いろいろな人の言葉を紹介します。

「ここまで来たら、一番高いところを目指す!」藤井瑞希(バドミントン・湯浦中卒業生)

「勝負に強いか弱いかは、執念の差である。」川上哲治(読売巨人軍日本シリーズ9連覇時の監督)

「最後まで… 希望をすてちゃいかん。あきらめたらそこで試合終了だよ。」安西先生(湘北高校バスケットボール部監督)

「眼が一番 相手と対応した時に 眼だけで相手を居座らせるくらいの力 突かれたら 蹴られたらやられそうだなみたいな 気迫が眼で伝わる。」喜友名 諒(空手日本代表)

「勝ちに不思議の勝ちあり 負けに不思議の負けなし」松山静山の剣術書『常静子剣談』より

「僕は期待されるほどやる気も増して、応援してもらった分だけ演技で返そうという気が働きます。ですから、プレッシャーも全くありません」内村航平(体操選手)

「チョー気持ちいい!」北島康介(水泳)

コロナ禍のため会場での応援には行けませんが、湯浦中生、卒業生、地域の方々、みんなが応援しています。健闘を祈ります。

最後に、「僕はそんなに強くないよ。ただみんなが応援してくれるから、頑張れるだけなんだ。」アンパンマン(ヒーロー)

もう一つ、「みんなぁ~!! オラに元気を分けてくれ~っ!!」孫悟空(サイヤ人)

【生まれました】030611

数日前に「去年の今日の出来事」の画像をスマホが表示してきました。そろそろだなと思い来がけていましたが、今日メダカの水槽を覗いてみると、針魚と呼ばれるメダカの赤ちゃんが生まれていました。食べられないように親たちはもう一つの水槽(数匹は2年1組)に移しました。

【胡瓜】030610

1年1組の生き物係と2組の希望者が集まって、きゅうりの苗を植えつけました。収穫が楽しみです。

【野球場整備】030609

今日の昼休みも野球部員は運動場に出て、野球場の整備をしていました。当たり前の風景になりました。野球部員の成長につながっています。(先日は野球部員がセブンイレブン裏のゴミ拾いをしていて、本村JA湯浦支所長より飲み物をいただいたそうです。ありがとうございました。)

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)