保小中連携・地域連携

社会科研究授業

10月12日(水)6時間目、社会科の研究授業を行いました。県の義務教育課より恒松指導主事に授業を参観していただきと授業研究会にて指導・助言をいただきました。

授業は中学3年生の公民的分野、理想の選挙実現に向けて自分の考えをまとめ友だちと意見交換し考えを深めていく内容です。積極的に意見を発表し、話し合いをする姿が印象的でした。

授業研究会では、3班に分かれて授業のユニバーサルデザイン化と合理的配慮の充実を意識した授業づくりについて話し合いを行いました。各班の協議内容を発表した後、恒松指導主事より、みんなが共通して実践していると言えるものを具体化していただき、たくさんの資料をいただきました。大切なことは、今実践していることの「見える化」を図ること、授業の中で共通して実践できることを意識して授業づくりを行うことなど貴重なアドバイスをいただきました。環境づくり(意欲を促す言葉がけ)、人間関係づくり(共感的人間関係)、授業づくり(授業の慣れに見通しをもたせる)などすぐに実践できるものを各自が見つけることができました。資料としていただいた「学びのUD化チェックリスト」を参考に授業を見直し、さらなる授業改善に取り組んでいきます。

交流給食&WAKUWAKUさるきタイム

10月12日(水)、今日は交流給食の日です。小学校のランチルームに中学1年生が行き、中学校のランチルームに小学6年生が来て、小中学生が一緒に給食を食べました。小学生と一緒だと中学生がとてもお兄さんお姉さんに見えます。このような交流により、お互いを身近に感じられることはすばらしいと思います。

また、昼休みには、鹿北グラウンドで、小中学生が一緒に「氷おに」をしました。グラウンドいっぱいに歓声が響き、笑顔がはじけていました。

給食から昼休みと小学生も中学生も楽しい時間を過ごすことができました。

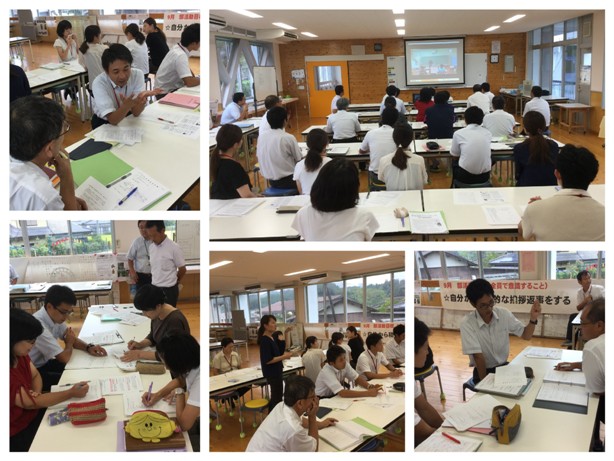

鹿北小・中学校合同校内研修

9月28日(水)15時50分より鹿北小・中学校合同校内研修を行いました。合同での校内研修は初めてのことであり、このことは小・中連携が進展していることを意味しています。

研修内容は、9月14日~15日の2日間、小・中学校から4名の先生が小中連携や授業改革を学ぶために高知県を訪問しました。その復講と授業づくりについてが主な内容です。生徒が積極的に授業をつくり、教師がサポートする。そんな授業展開を目指してどのようにすればよいのかなどの意見交換が行われました。このことは、次期指導要領で示されるアクティブ・ラーニングにもつながるものと考えています。

今回の合同研修は、授業改革の新たな一歩であり、一人一人のこれからの実践こそが大切であると思います。

10月12日(水)は中学校社会科の大研、19日(水)は小・中合同研究授業及び授業研究会が予定されています。今回の研修を踏まえて、どのような授業が提案されるのかが楽しみです。

アクティブ・ラーニングについて、文科省用語集には、「学修者の能動的な学修への参加を取り入れた授業・学習法の総称」と解説しています。この「能動的」という箇所こそ、アクティブ・ラーニングのポイントを示しています。アクティブ・ラーニングの着眼点は、学習の形態よりも、学習者の状態であり、学習への能動的な在り方にこそ着目すべきということなのです。グループ学習においても、グループで学習をする形態に着目することよりも、子どもたちがどこまで、その気になって学習に取り組んでいるのか、その状態にこそ着目すべきなのです。学習者がどれだけ学習に能動的であるのか、この視点こそ、アクティブ・ラーニングを取り上げる時に重視すべき点といえます。(資料抜粋)

かわいらしい来校者!

1学期、小学生と中学生がいっしょに梅ちぎりを行った梅からできた梅干しです。一生懸命つくってくれた梅干し、小学3年生のみなさん、ありがとう!!

みんなで味わいながら、いただきたいと思います。

小学校サマースクールのお手伝い

8月18日(木)、鹿北中生が鹿北小のサマースクールのお手伝いに行きました。小学生が解いた問題の答え合わせしたり、わからないところのアドバイスをしました。

鹿北小・中学校は併設型の小中一貫教育に向けて研究を進めています。行事や取組の連携とともに、小学校6年、中学校3年という枠組みにとらわれず、9年間でどのような教育を創っていくのかを共に考えています。研究のスピードを上げ、鹿北の子どもたち全員が社会に出ても通用する力をつけられる教育環境を整えていきます。