学校生活(ブログ)

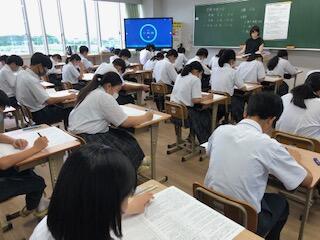

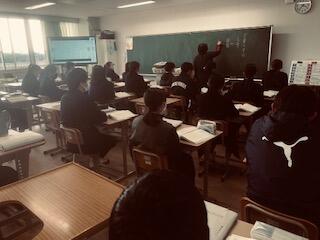

3年生の第1回実力テスト

3年生の第1回実力テスト

|

|

|

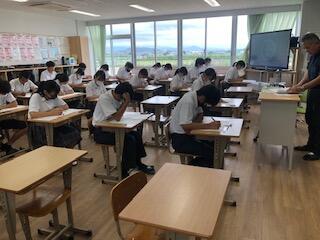

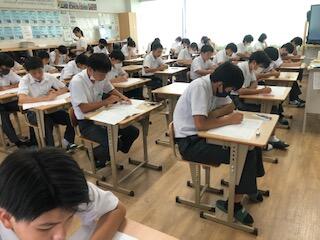

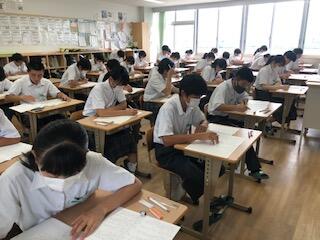

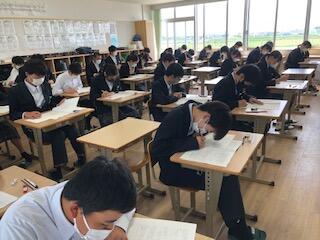

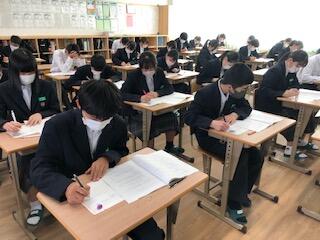

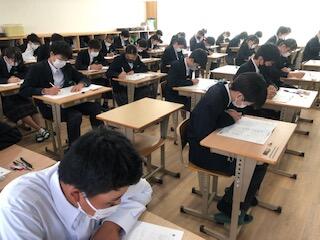

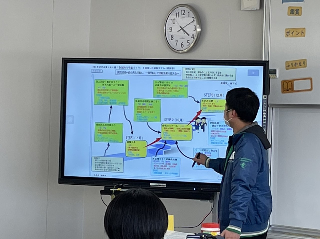

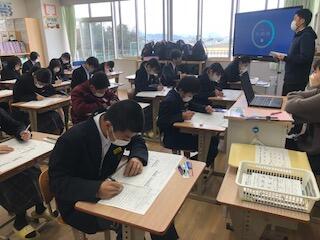

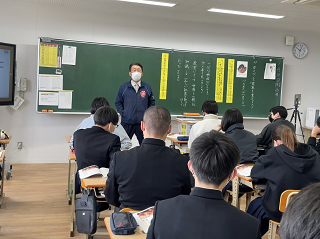

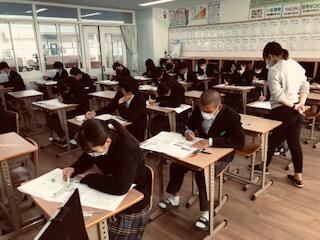

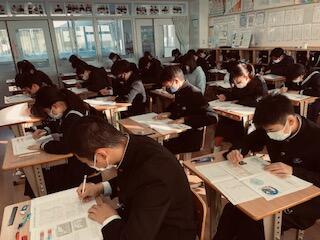

本日(28日)と明日(29日)の2日間、3年生は実力テスト(第1回)を行います。テストの順番は、公立高校入試の校旗選抜と同じ、国語、理科、英語(1日目)、社会、数学(2日目)で、3年生はこのパターンに慣れるため、可能な限りこの順番でテストをすることにしています。写真は1時間目(国語)で、左から1組、2組、3組です。

今回の実力テストの結果は、夏休み始めに行う「三者教育相談」の資料となります。昔は、高校(進路先)を合格のボーダーラインでいわゆる「輪切り」をし、少しでもボーダーラインが高い高校を進路先に求めるような傾向がありました。しかし、そのような考えはもはや時代遅れで、その生徒が行きたいと思う高校、その生徒の夢の実現につながる高校が、その生徒にとっての「良い高校」です。しかし。高校入試が選抜試験である以上、合格できそうか否かはしっかり検討する必要があります。もし、その高校が行きたい高校なのに合格できそうになければ、勉強を頑張る意外に方法はありません。幸いまだ間に合う時期だと思っています。

菊池郡市中体連大会(2日目)

菊池郡市中体連大会(2日目)

【上段ほど最新です】

◎男子バスケット(大津町総合体育館)

最終的に追いつけず、準優勝となりました。最後までしっかり戦ってくれました。

現在決勝を戦っていて、今から3ピリオドです。18-24で武蔵ヶ丘に押されていますが、攻守ともに頑張っています!

◎女子バスケット(大津町総合体育館)

準決勝で菊陽に負けて、3位となりました。

◎卓球(合志市総合体育館)

|

|

●男子個人

準決勝で武蔵ヶ丘に負けて、3位決定で西合志南中に勝利しました。郡市3位で県大会出場です。

中村 君。個人ベスト4進出で県大会決定です。これから準決勝です。

◎野球(旭志グラウンド)

7回裏2アウトから、2点タイムリースリーベースヒットがでて、4-5に追いつきました。しかし、最終打者が三振に終わり、惜しくも敗戦しました。

7回表にも1点追加され、2-5で7回裏を迎えました。

6回表、ツーアウト満塁からエラーが出て2点追加され、2-4になりました。

5回裏、2ランホームランが出て、同点に追いつきました。

その後、ランナーは出すものの、決めてに欠き、0-2で4回迎えています。

|

|

|

対武蔵ヶ丘中で2回戦を戦っています。初回先頭打者ホームランを許し、4番にタイムリーを浴びて2点を先制されました。

菊池郡市中体連大会(1日目)

菊池郡市中体連大会(1日目)

【上段ほど最新です。】

◎ 男子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

神戸:志賀ペア、惜しくも準優勝でした。

神戸:志賀ペア、決勝進出です!!!

植田:高橋ペア、ベスト8で惜しく敗退です。神戸:志賀ペア、ベスト4進出。個人戦県大会確定です。

男子ソフトテニステニス、植田:高橋ペア、神戸:志賀ペアがベスト8に残ってます。次勝てば県大会です。他の3年生も全力を出せました。

◎ 女子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

甲斐、中村ペア、ベスト8西南に2-4で惜しくも敗退です。

女子ソフトテニス、甲斐・中村ペアがベスト8に残ってます。次勝てば県大会です。

佐々木・北里ペアがベスト16でした。その他3年生も全てファイナルまで行き、競り合ったとても良い試合を見せてくれました。

◎ 空手道 (菊池総合体育館サブアリーナ)

空手団体は、形が男女ともに優勝、組手が女子は優勝、男子は準優勝でした。

個人は、女子形が星子:優勝、佐藤:準優勝、山田:3位、

男子形が佐野:準優勝、荒木:4位、

女子組手が髙宮:優勝、佐藤:準優勝、山田:4位、

男子組手が佐野:準優勝、荒木:3位でした。

以上の入賞全て県中出場します。

◎ 女子バレーボール(西合志南中学校体育館)

女子バレーボール、菊池南に2―0で初戦敗退でしたが、持ち味を活かし、力は出しきりました。3年生2人ともに最後までがんばりました。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育館)

バスケット女子 vs七城 91-16で勝ち、明日へ勝ち残りました。

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

楓中男バス、菊池南中に76対42で勝利!

◎ 卓球 団体戦(合志市総合体育館)

● 女子団体

(予選リーグ)

1試合目 対武蔵ヶ丘 0-3で負け

2試合目 対旭志中 3-0で勝ち

3試合目 対大津中 2-3で負け

1勝2敗で予選リーグ敗退でした。

最後の一本まで諦めず打ちました。女子は3年生よ部員がいないため、全員2 年生でしたが、対戦相手に臆することなく、全力で戦い抜きました。

● 男子団体

1試合目 対泗水中 3-2で勝ち

2試合目 対菊陽中 3-0で勝ち

全勝で決勝トーナメント進出しましたが、その後、合志中に0-3で負けて、トーナメント1回戦敗退でした。

男子は、みんなで励まし合い、リスクを承知で、最後まで攻めの姿勢を貫きました。合志にはストレート負けでしたが、各セットで接戦を繰り広げてくれました。

◎ 男子バレーボール(西合志中学校体育館)

|

|

男子バレー、大津に0-2で負けました。

男子バレーとして初めての中体連、緊張しながらも最後まで頑張りました…!

菊池郡市中体連大会(先行実施)

菊池郡市中体連大会(先行実施)

【上段ほど最新です。】

惜しくも菊陽中に1-2で負け、準優勝でした。明日の個人戦頑張ります。

菊陽中・武蔵ヶ丘中戦は、菊陽中が勝ったので、2位以内で県大会出場確定です。

男子ソフトテニス部、決勝リーグ1試合目、武蔵ヶ丘中に3-0で勝ちました。残すは菊陽中戦を残すのみです。

女子は、予選リーグ2勝1敗でリーグ2位、決勝リーグ進出へは、あと一歩届きませんでした。

男子は14:20から決勝リーグが行われています。

|

|

|

男子は、予選リーグ第2試合目、対菊池南中は3-0で勝ちました。決勝リーグ進出決定です。

女子は、予選リーグ第3試合目、1番手、佐々木・北里ペアが3-0、2番手、甲斐・中村ペアが3-1、3番手筒井・長瀬ペアが3-2で勝ち、対旭志中に3-0で勝ちました。決勝リーグ進出については、七城中と泗水中の結果待ちです。

|

|

|

男子は、予選リーグ1試合目、七城中に2-1で勝ちました。

女子の第2試合目は対泗水中で、1番手、佐々木・北里ペアが3-0、2番手、甲斐・中村ペアが3-1、3番手安東・吉田ペアが3-2で勝ち、3-0で完勝しました。

|

|

|

2本目は、1ー3で惜しくも落としたそうです。これから3本目です。

3番手は、ファイナルまでいきましたがあと一歩及ばず、七城中戦は1-2で惜敗しました。

|

|

|

本日(23日)は、菊池郡市中体連大会の先行実施ということで、ソフトテニス競技がパークドームで開催されています。

まず開会式があり、その中で本校の男子ソフトテニス部主将の 志賀 君が、見事に選手宣誓をやり遂げたそうです。

すでに予選リーグが始まっています。女子の団体戦の七城戦では、1本目はストレートで取りました。現在、2本目の甲斐・吉田ペアが対戦中と報告がありました。

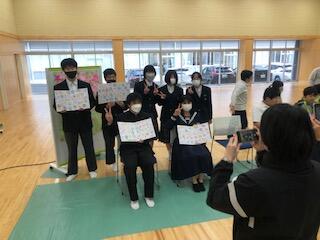

ローテーション道徳(3年)

ローテーション道徳(3年)

|

|

|

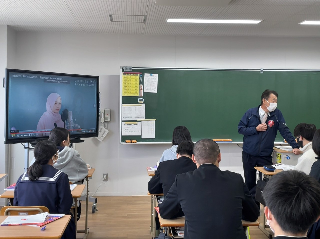

3年部は現在、「ローテーション道徳」を実施しています。今回も私(校長)は、このローテーションに「かてて」もらい、私は「エリカー奇跡のいのちー」という資料で「生きていることの奇跡」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。本日は先週の3年1組に引き続き、3年2組で授業をしました。

今日の資料は、ナチスドイツが行ったホロコーストにかかわる内容、しかも「命」にまつわる感動資料なので、スパイスを効かせたり、アレンジしたりというのかやりにくく、正攻法で授業しました。そのため、生徒たちが乗ってくるか心配だったのですが、3の2の生徒たちは、挙手してたくさんの意見を発表してくれました。しかも内容が、じっくり題材に向かっていることが伝わるものばかりで、「中学校の2年3ヶ月でここまで成長したか」とちょっと感動してしまいました。

このように自分の思いを出しやすい雰囲気のあるクラスは、いじめの問題なども発生しにくいものです。素晴らしい学級経営をされている担任の 本村 先生の手腕にも敬服しているところです。

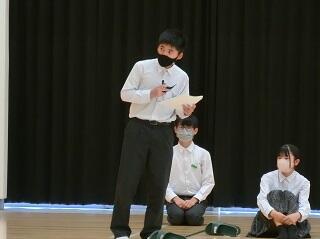

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

|

|

|

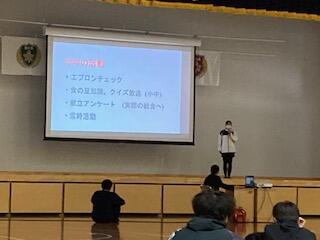

昨日(15日)の7校時、令和5年度菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)の推戴式を行いました。昨年度はオンラインでの開催でしたが、本年度は体育館に全生徒が参集して代表選手の推戴をできました。

私(校長)は、会長を務める別件の会議のため立ち会うことはできませんでしたが、7つの部活動(9種目)、1つの社会体育(空手道)の各キャプテンの決意表明から、並々ならぬ意気込みとともに、これまでの仲間と頑張りの振り返りやご家族はじめとする周りへの「感謝」気持ちが述べてくれたことに、代理を務めていただいた 髙橋 教頭先生は強く共感したとのことです。

教頭先生からは、「2つの優勝旗」というお話があり、「その1本は本物の優勝旗。できれば獲ってきてほしい。もう1本はマナーの優勝旗。負けた時にこそその選手(部活動)の真価が問われる。反対に勝った時は対戦相手へのリスペクト。マナーの優勝旗は全員持ち帰ってほしい。」という旨の話をしていただきました。

さらに最後には、応戦する生徒代表として、生徒会副会長の 清水 君からは、温かくも気合いの入った激励の言葉があったそうです。本校の全生徒・全教職員で、選手の皆さんを応援しています。

本校も開校3年目となり、各部の実力も相当高まってきているものと思います。すべての競技で優勝・入賞とはいかないかもしれませんが、各部・各個人の持っている力を全て出し切り、悔いのない試合をしてきてくれることを心から祈っています。

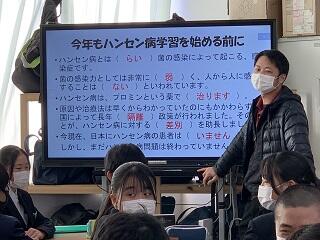

ハンセン病問題学習の講話

ハンセン病問題学習の講話

|

|

|

本日(15日)の2・3校時、2年生はハンセン病問題学習の講話を聞きました。講師は、菊池恵楓園退所者の会「ひまわりの会」会長で、熊本県人権センターの語り部でもあられる 中 修一 さんです。中 さんは、昨年度の人権フォーラム2023 in 合志市でも講演していただいていますが、本日は中学生向けにアレンジしていただき、ハンセン病問題への正しい認識が深まる貴重なお話をしていただきました。

中 さんは、現在は菊池恵楓園を退所し、社会復帰されていますが、その人生は、ハンセン病に対する偏見の差別との闘いでした。生徒たちは、不合理な偏見や差別によって様々な苦しみ悲しみを味わってこられたエピソードや、差別や偏見を正すため立ち向かってこられた経緯などをお聞きすることができました。

合志楓の森小学校・中学校の9年間を通したハンセン病問題学習の計画「kaede Pride Project」では、2年生は「歴史から学ぶ」をテーマに人権学習を展開することになっています。本日はその学習の第1弾として、有意義な学習活動になったと思います。

すべての健康診断が終了

すべての健康診断が終了

|

|

|

本日(13日)の午前中、最後の学年の歯科検診が終了し、本年度の健康診断が終了しました。本校の生徒たちは、自分の番を待つ間もとても静かで、毎回スムーズに健診を進めることができています。中には、待っている間も持ってきている問題集で学習している生徒がいました。すごいですね。

学校における健康診断は、学校保健安全法施行規則(第5条)で「健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。」となっており、学校医、学校歯科医等の皆様のご協力によって、この早い時期に無事終了することができました。

しかしながら、学校に来ることができていない生徒など、一部の生徒については未実施の検査があります。該当生徒につきましては、保健室からお知らせをしますので、最寄りの医療機関での健康診断を受けていただきますようお願いいたします。

もみじ学級の販売会

もみじ学級の販売会

|

|

|

昨日(13日)の昼休み、もみじ学級は技術室で、学校園で育ててきた野菜(ジャガイモ、タマネギ、キャベツ)の販売会を行いました。お客様は、合志楓の森小学校・中学校の先生方です。

生徒たちは、植え付けをしたり、途中の管理(水やり・追肥等)をしたり、収穫したりする栽培活動だけでなく、収穫した作物を大きさ別に分別したり、袋に入れたり、値段を決めて値札を貼ったり、様々な準備をしてこの活動を迎えました。生産から流通・販売までの活動を疑似体験することは、もみじ学級の生徒たちの自立に大きく役だっているのではないかと思います。お買い上げ頂きました先生方、誠にありがとうございました。

なお売り上げは、今後の栽培活動の他、様々な体験活動の必要経費に充てる予定です。

前期の中間テスト

前期の中間テスト

|

|

|

本日(8日)と明日(9日)は今年度初の定期テスト(前期の中間テスト)があります。実施教科は、本日は1年生が社・英・数、2年生が英・国・社、3年生が国・理・英で、明日は1年生が国・理、2年生が理・数、3年生が社・数で、3年生については、熊本県立高校入試と同じ教科の順番にしています。また、テストは45分授業(本校ではこちらが通常)ではなく、50分授業の特別日課としています。

小学校では、評価のために「単元テスト」という業者テストを使うのが一般的ですが、中学校は各教科担当が自身でテスト問題を作成します。つまり、授業で学習したことがテスト問題に反映するわけ(指導と評価の一体化)で、テスト前の勉強だけでなく、普段の授業への取組みが結果(点数)につながります。ただし、本校の1年生は昨年度、中学校の 喜納 先生が指導した社会科の授業で、定期テストと同じ形式のテスト問題を経験しており、これも小中一体型校舎のアドバンテージですね。

最近は、学習塾間の競争も激しくなり、どの塾も生徒獲得に必死です。中には塾の評判を上げるため、中学校の定期テストの過去問のコピーを手に入れ、定期テスト対策をしている塾もあるようです。つまり、見せかけの学力を付けさせるのに必死の塾なのか、それとも本来の実力を高めようとする塾なのか‥‥。もし前者だったら、高額の塾代を払うのはもったいない気がします。

前述したように、定期テストは授業での学習の結果を評価するものです。まずは毎日の授業を大切にして(そのためには予習が大事です)、それでも余裕があるようだったら、さらに塾によるレベルアップを求めてもよいのかもしれません。

初任者の保育体験研修

初任者の保育体験研修

|

|

|

本校1年2組担任の 塚本 依佳 先生ともみじ2組担任の 中川 かりん 先生は、本年度、県費負担教職員に採用になった初任者で、法令(教育公務員特例法等)の定めに従って、この1年間、初任者研修を受けることになっています。

本日(8日)は、合志楓の森小学校の初任者の 緒方 先生とともに、校区内(黒石原)にある「はあもにい保育園」で保育体験研修を行いました。3人の先生は、学校とはまた違う優しい表情で園児に接している姿が見られました。とは言え、おそらく今日は、いつも以上に疲れて帰ってくることでしょう。

「初任者」という言葉を、経験不足や力不足などマイナスのイメージでとらえる方もいるかもしれませんが、日々学びを続け、成長する教師と触れ合えることは、生徒たちにとってキャリア教育のロールモデルが目の前にいるのと同じです。初任者研修拠点校指導教員の 坂本 先生はもとより、管理職・ベテラン・中堅の教師陣とともに、全教職員で初任者を支え育てて参りますので、どうか温かく見守っていただければ幸いです。

ジャガイモとタマネギの収穫(もみじ学級)

ジャガイモとタマネギの収穫(もみじ学級)

|

|

|

|

昨日(5日)の5校時、もみじ学級の生徒たちは、学校園で育ててきたジャガイモとタマネギの収穫を行いました。今年度は、たまたま本校に農業高校等で言うところの実習教師の役目を果たせる人材(実は校長)がいるため、もみじ学級の自立活動に菜園活動を多く取り入れていくことにしています。

今回は本年度初の収穫ということで、昨年度から育ててきたタマネギとジャガイモ(3月に生徒たちが植え付けました)を収穫しました。ジャガイモ(メークイン・キタアカリ)は、追肥や土寄せ等も生徒たちが頑張ってくれたので、かなり立派に育っていました。一方、タマネギはトウ立ちしたものが多く、今一つでした(タマネギの栽培は難しいです)。

収穫した作物は、料理の実習に使ったり(ニンジンを収穫したらカレーができますね)、販売会(小学校の先生方も買ってくださいます)をおこなったりして、さらに生徒たちの自立を促すための活動に活用して行く予定です。

令和5年度生徒総会

令和5年度生徒総会

|

|

|

|

|

|

私(校長)は出張で、残念ながら参加することができませんでしたが、生徒会担当の 矢野 先生が写真を送ってくれたので、遅ればせながら記事を掲載します。

先週の金曜日(26日)の6・7校時、本年度の生徒総会を実施しました。教頭先生の話では、今年度の総会はフロアの生徒たちからもたくさん意見や質問が出て、活発な議論が交わされたそうです。昨年度の生徒総会は粛々と進められ、それはそれで素晴らしかったのですが、「ややシナリオ通どおり感があった」と、私が担当の 森 先生や 矢野 先生にアドバイスしていました。2人はそれが悔しかったのか、今年度は生徒会執行部役員や各委員長、代議員たちとともに、様々な想定に対応できるよう入念な準備をして、臨んでくれていました。きっとその成果が表れたのでしょう。見てあげられなくてごめんなさい。

教頭先生からの講評では、「卒業した先輩がこの生徒総会を見たらきっと喜んでくれるだろう。校則(生徒心得)のTOPの話については、生徒全員が自覚してくれたら、合志楓の森中に校則は必要なくなる。」という旨の話をしていただいたそうです。

気合いを入れて全力競技(小学校の運動会)

気合いを入れて全力競技(小学校の運動会)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(27日)、合志楓の森小学校の運動会があっています。少し天気が良過ぎですが、順調にプログラムが進んでいます。また、今年度は小学校でも新型コロナの制限が緩和され、写真やビデオの撮影ポイントには、たくさんの保護者の皆様が集まっておられました。

私(中学校長)が学校に来た時は、3年生の大玉転がしの最中で、その後4年生のリレー、2年生のダンス、1年生の玉入れなどが続きました。とにかく小学校低学年の演技や競技は可愛いですね。見ていてホッコリします。注目は4団対抗の応援合戦でした。しっかり練習してきた成果が見られて、そのやる気や創意工夫は、先週の中学校の応援演舞に勝るとも劣らない内容でした。

また、6年生が最上級生として様々な係の仕事を頑張っている姿が印象的でした。小学校のリーダーとしての経験を十分に積み、その中で生まれた自尊感情や自己有用感を持って中学校へ進学してくれることは、中学校としてもとてもありがたいです。

そう言ったことを考えると、新型コロナの第1波、第2波の先行き不透明で最も不安が大きかった時期、小学校6年生だった現中学3年生にとって、様々な行事や活動で中止や制限があったことは、少なからずマイナスの影響を受けているだろうと推測しています。だからこそ、先週の体育大会で素晴らしい実績を残してくれた3年生を「よくやったぞ‼︎」と褒めてあげたい気持ちになります。

全校一斉のスポーツテスト

全校一斉のスポーツテスト

|

|

|

|

|

|

本日(25日)の1、2校時、全校一斉にスポーツテストを行いました。

体育館では「反復横跳び」「上体起こし」、武道場では「立ち幅跳び」と「前屈」、運動場では「ハンドボール投げ」と「50m走」を、ローテーションで行っていました。残りの種目(握力と持久走)は体育の授業で行います。

学校ではこのスポーツテストの結果を踏まえ、生徒たちの体力や運動能力の伸張や改善に生かしていきます。例えば、昨年度は「投力」が弱いということで、普段の体育の授業に投げる動作を多く取り入れたら、1年後には明らかに数値が改善していたそうです。また、生徒たち自身も、自己の体力や運動能力の特徴や課題に気づき、それをよりよく伸ばしたり、改善したりするため、積極的に運動に取り組む態度と習慣を養うきっかけにしてほしいと思っています。

生徒総会へ向けて

生徒総会へ向けて

|

|

|

今週の金曜日(26日)、令和5年度の生徒総会が予定されています。

昨日(22日)の放課後、美術室では、生徒会の執行部役員、各委員会の委員長・副委員長、各学級の代議員が集まって、生徒総会へ向けた準備の話し合いを行っていました。

今回の生徒総会は、生徒会スローガン、年間活動計画・成長モデル等の生徒会の活動に係る内容(第1号議案)と生徒心得、生徒会規約(第2号議案)について話し合うことになってますが、私(校長)が見に行った時は、その前段としての打ち合わせ等を、矢野 先生ら生徒会担当の先生の指導や助言を受けながら行っていました。こういう時の本校生徒会のリーダー達は、実に意欲的かつ主体的です。そういった「自分たちで造り上げる」という自治の精神が、今回の生徒総会で全生徒へ広がっていければ素晴らしいなと思います。

第2回 合志楓の森中学校 体育大会

第2回 合志楓の森中学校 体育大会

【上段ほど最新です】

◯閉会式

|

|

|

|

|

|

閉会式となりました。総合優勝・応援演舞の1位ともに黄団となり、第2回体育大会の優勝旗は黄団の手に渡ることになりました。

勝ち負けはありましたが、合志楓の森中学校生徒の全員の思いが詰まった素晴らしい体育大会になったと思います。中村 生徒会長の言葉が、この体育大会の成果を全て物語ってくれたと思います。自分たちの頑張りを讃えるだけでなく、多くの皆様の支えに対し感謝の思いが込められていたことに感動しました。

髙橋 教頭先生の講評にもあったとおり、体育大会の練習や本番を通して、各生徒、各学級・学年、そして本校全体にとっても大きな成長をもたらす体育大会だったと思います。この合志楓の森中学校の歴史にまた新たな1ページが刻まれ、本校のさらなる発展につながる大成功の体育大会となったことを、私(校長)はとても嬉しく、また誇らしく感じています。

最後になりますが、生徒たちに温かい応援をしていただきましたご来賓・保護者の皆様、運営をお手伝いいただきましたPTA役員・各委員の皆様、誠にありがとうございました。

◯ プログラム10番 団対抗リレー

|

|

|

各団の韋駄天が結集した団対抗リレーです。最後の最後に逆転する「ザ、体育大会!」といった白熱した競技になりました。選手の皆さん。ご苦労さんでした。

◯ プログラム9番 俵上げ

|

|

|

各団の各学年のマッチョ・力持ちが代表で行う「俵上げ」です。本番はアドレナリンが出るのでしょうか? 予行練習の時と結果に違いも出てきているようです。各団の応援も盛り上がっていましたね。1年生、2年生は青団、3年生は赤団が1位でした。1位を取った生徒のペッパーミル、記憶に残りそうですね。

◯ 8番 みんなでダン・ダン・ダンス(3年生)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3年生によるダンスです。ダンスリーダーを中心に頑張ってきたダンスですが、仕上がりを一番心配していたプログラムでもあります。しかし、今日の出来は、今までを大きく超えるものでした。何と言っても、男子の吹っ切れている生徒がたくさんになったことが大きな進歩です。また、女子が笑顔の表情で踊ってくれている様子を見て、私(校長)も嬉しくなりました。

◯ プログラム7番 3年全員リレー

|

|

|

3年生の全員リレーです。3年生にもなると走りが違います。バトンパスも綺麗です。その上、追い越し、追い越されの大接戦。3年分の思いが詰まった大激走でした。順位は、青団、黄団、赤団の順でした。負けはしましたが、赤団長の神戸君の態度が清々しいです。また、3年生の挨拶や返事、さすが最上級生です。

◯ プログラム6番 2年全員リレー

|

|

|

2年生の全員リレーです。2年生のリレーはなかなかの接戦。団席の応援も熱が入ってきています。まだまだ残りの競技で逆転もあり得る状況です。青団、赤団、頑張れ!

◯ プログラム5番 巻き起こせ!楓の森ハリケーン!(1年)

|

|

|

1年生の団他競技は、昔は「台風の目」とか言っていた長い棒を持ちコーンを回ってリレーする競技です。勢い良すぎてふり投げ出される生徒もおり、一番内と外に配置する生徒がポイントのようです。本部テントには、池永県議様はじめ多くのご来賓、過年度ご勤務の先生方や小学校の先生方もご観覧にお見えいただいています。トップは4組でした。現時点では黄団が調子いいようです。

◯ プログラム4番 応援演舞 「飛躍」〜輝け自由な熱き青春〜

|

|

|

|

|

|

今年度は、応援演舞を4番目にもってきました。言うまでもなく、どの団もこれまでで最高の出来だったと思います。甲乙付け難く、正直、審査員の校長には酷な種目でした。演技内容というより、声の大きさや何と述べたかが、結果を左右したかもしれません。

◯ プログラム3番 「協働Ⅱ」(2年生)

|

|

|

2年生の団体競技です。⚪︎人⚪︎脚やムカデ競争などを組み合わせたリレーで、本年度の本校教育のキーワードの一つでもある「協働」をテーマにした競技をしてくれました。無理してでも走るのか、歩いてしっかり合わせるかは、作戦次第ですね。結果は、黄団、赤団、青団の順でした。

◯ プログラム2番 1年全員リレー

|

|

|

1年生の全員リレーです。本年度、1年生は4クラスありますので、4チーム対抗でした。担任の先生方の檄の声も次第に大きくなっています。結果は、黄団の4組が1位。どのクラスも最後まで頑張りました。

◯ プログラム1番 3年団体「みんなでジャンプ」

|

|

|

競技が始まりました。まず、3年生の「未来へ飛躍(ジャンプ)」です。どの団も一生懸命ですが、気持ちが焦るのか、なかなか気持ちが合わないグループもあるようです。しかし、徐々に慣れてきて、順調に跳べるようになってきました。途中経過は、青団がトップ。最後のグループで黄団、赤団も随分追い上げましたが、青団が逃げ切り1位でした。

◯ 開会式

|

|

|

|

|

|

8時15分、アナウンス紹介から開会式が始まりました。 生徒会副会長の大川君の開会宣言、国旗・校旗掲揚、校長挨拶、PTA会長挨拶の後、体育委員長の髙木さんから挨拶がありました。髙木さんの言葉には、新型コロナの制限が少なくなり、思い切り競技や演技ができる喜びが感じられ、この体育大会への意気込みが伝わってきました。その後、副委員長の中川さんの競技場の注意があり、各団団長の赤団:神部君・青団:﨑山さん・黄団:川本さんの気合いの入った選手宣誓を聞いて、私(校長)は、本日の体育大会が大成功となるであろうことを確信しました。

ダンスの仕上がり具合は?

ダンスの仕上がり具合は?

|

|

|

本日(18日)の4校時、外は雨が降っており、3年生の学年練習は、男子が体育館、女子が多目的室でダンスの練習を行っていました。

予行練習の記事にも書いたように、ダンスについては仕上がり具合をちょっと気にしています。特に男子は、まだ恥ずかしさの方が前に出ているように思っていましたが、今日の練習を見ると、一昨日より「ずいぶんマシ」になってきました。上手に見える生徒とそうでない生徒を比べると、上手に見える生徒は、動作が大きく、膝でリズムをとっているので、体全体で踊っているように見えます。

一方、女子はというと、Kポップのダンスユニットの踊りをそのままコピーしているので、難易度は相当高いです。そのため、悪戦苦闘している生徒もいるようです。

ダンスはセンスに左右される部分もありますから、「できたしこ」でいいので、とにかく大会のテーマどおり「自由な熱き青春」を感じて、精一杯踊ってほしいと思っています。

卒業アルバムの記念撮影(3年生)

卒業アルバムの記念撮影(3年生)

|

|

|

|

|

|||

本日(16日)の昼休み、3年生は、芝生広場で卒業アルバムの写真撮影を行いました。

「もう卒業アルバムか?」と思われると思いますが、体育大会は生徒たちにとっての思い出の1ページ。体育大会当日は、もちろん「花咲きフォト」さんに撮影してもらいますが、本日は結婚式の写真の前撮りみたいに、全体写真を先に撮影しておくことになりました。写真は普通教室棟と特別教室棟の3階の渡り廊下から撮影しています。

マスクを取った生徒たちの顔を見ると、正直「この子はこんな顔だったのか‥‥」と思う生徒も多いです。中には、マスク着用に慣れ切ってしまって、感染対策とは関係なくてもマスクを外したがらない生徒がいるようです。しかし、今日は生徒たちのいい表情をたくさん見ることができました。

体育大会の予行練習

体育大会の予行練習

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(16日)の午前中、体育大会の予行練習を行いました。

本年度は2回目の体育大会なので、昨年度の知見が残っており、比較的スムーズに進行できたと思います。ただし、いろんな制限が無くなった分、もっともっと自分たちを出していいのに、何となく小ぢんまりしている気がしたのは、私(校長)だけでしょうか? 本番はもっと弾けて競技や演技をしても大丈夫です。

しかし、団体競技やリレーは、すでに盛り上がっていたと思います。今日の結果を受けて、どの団、どのクラスも作戦を練り直してくることでしょう。本番がとても楽しみです。応援演舞も各団とも創意工夫を凝らした面白いものでした。演舞は内容だけなく、態度も採点されます。さらに練習を積んで仕上げてきてほしいと思います。

ちょっと気がかりなのが、3年生のダンスです。特に男子は練習不足に加えて、「何を恥ずかしがってるの?」という感じが否めません。永尾君や女子を見習って、本番までにしっかり仕上げてきてくれることをと期待しています。

とにかく、生徒たちが「やり切った」と思ってくれる体育大会になることを願っています。

代議員認証式及び副委員長(3年生)任命式

代議員認証式及び副委員長(3年生)任命式

|

|

|

|

|

|

本日(15日)の7校時、各学級の代議員の認証式及び今年度になって新たに選出した3年生の副委員長の任命式を行いました。

まず、代議員と副委員長の紹介があり、次に代議員には校長が認証するという形式(任命、すなわち選んだのは各学級の生徒たち)で、副委員長には、生徒会規約に基づき任命権がある 中村 生徒会長から、代表者に直接任命書を授与しました。その後、代表者挨拶として、代議員長の 吉村 君からは、やる気と決意に満ちた言葉を聞くことができました。

本日の式を見た校長の感想を一言で言うと、それは「品格」です。本校の生徒会活動では、「行政 ⇒ 執行委員会・立法 ⇒ 代議員会・司法 ⇒ 職員会議」という三権分立のイメージを大事にしながら、運営しています。本校生徒会の「自治の精神」が、こうやって脈々と受け継がれていくことに期待とともに誇らしさを感じています。

あと6日(体育大会の全体練習)

あと6日(体育大会の全体練習)

|

|

|

|

|

|

本日(15日)も体育大会の全体練習がありました(3校時)。本日は、応援団演舞の動きや団対抗リレー・俵上げの出入りの確認、各団の応援練習等があっていました。体育大会本番まで、本日を入れて6日です。最初は何となく気合いが足りないような気もしていましたが、各団のリーダーを中心に、徐々に練習にも熱が入ってきています。

その一方で、保健室が忙しくなっています。晴れた日が多いので練習が予定通りできるのはいいですが、暑さや日差しに慣れていないためでしょうか? 体調不良を訴える生徒が急増しています。コロナ禍前はここまではなかったことを考えると、「失われた3年間」の代償の大きさも感じてしまいます。

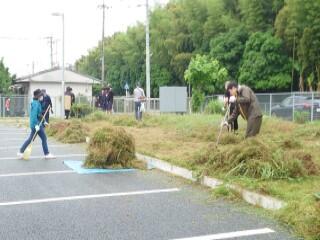

愛校作業、ありがとうごいました。

愛校作業、ありがとうごいました。

|

|

|

|

|

|

本日(13日)、朝の7時から中学校PTAの愛校作業を行いました。PTA執行部・環境委員・有志の保護者の皆様・先生方、100人以上の皆様にご協力いただき、来週の中学校の体育大会、再来週の小学校の運動会に向けて、環境整備を行うことができました。

小雨の中でしたが、ご参加の皆様の意欲的な作業のおかげで、校地内の雑草を一掃することができました。愛校作業も今回で4回目なので役員さん方の段取りも良く、雑草の量も想定どおりのパッカー車のちょうど1台に入りきる量でした。また、今回は校舎1階の窓拭きを行うことができ、黄砂等で曇っていたガラスもきれいになりました。心より感謝申し上げます。

なお、私(校長)軽トラを運転していたので、写真は場面に偏りがありますが掲載しておきます。

また、今回は中学校PTAが担当したので、夏休みの終わりにある2回目の愛校作業は、小学校PTAにお願いすることになっています。

鳥栖西中学校生徒会との交流(第1回)

鳥栖西中学校生徒会との交流(第1回)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

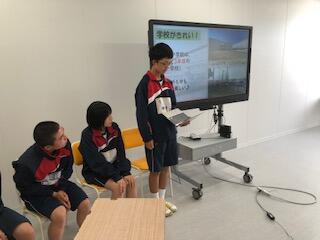

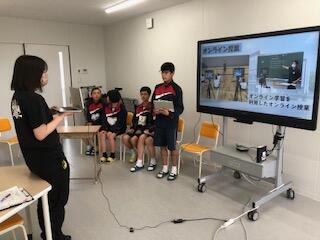

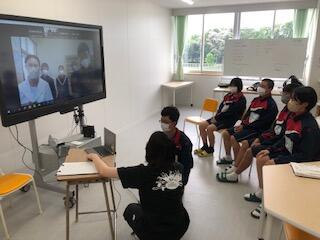

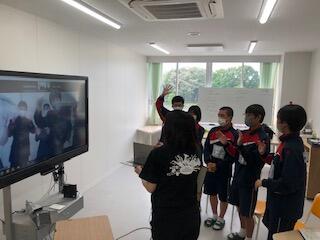

本日(11日)の放課後、佐賀県の鳥栖西中学校生徒会と本校生徒会とのオンラインによる第1回目の交流を行いました。

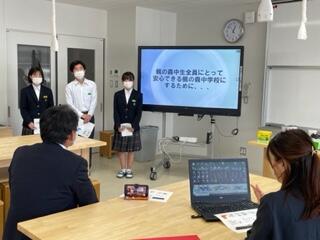

はじめにお互いの自己紹介を行った後、互いの学校についてプレゼンテーションし合う活動をおこないました。本校生徒会執行部の生徒たちは、事前にプレゼン用のスライドを準備して臨みましたが、他校生徒との初の交流ということもあってか、若干緊張気味の生徒もいました。鳥栖西中の発表については、「ホーッ」と頷きながら、本校とは違って長い歴史と伝統のある中学校の様子に、興味・関心を持って聞いているようでした。特にSDG’sならぬ「NDG's」は本校の取組にも参考になりそうですね。

その後、フリートークで質問や意見交換をする時間となりました。中には、「生徒会役員は人前で話すことが多いと思いますが、緊張しないためにどのうような工夫をしていますか?」という質問もあり、学校は違っても同じ立場に立つ者同士、共感し合っている様子が見て取れました。特に生徒会長同士は、同じ吹奏楽部所属とあって、「課題曲は何番ですか?」「4番です。」「同じ~ッ!!」みたいに意気投合していたようです。

今回は執行部役員のみの交流でしたが、各委員会、さらには全生徒へと交流場面を拡げていけたらいいなと思っています。すでに両校の生徒会担当同士(本校は 矢野 先生)は、メールで緊密に連携しています。今後がとても楽しみです。

避難訓練(地震・火災)の様子をタイ国へオンライン配信

避難訓練(地震・火災)の様子をタイ国へオンライン配信

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(10日)の3校時、本年度第1回目の避難訓練(地震・火災)を、小中合同で行いました。

今回は、この避難訓練の様子を、タイ国のメーファルアン大学と、同大学と共同教研究を行っている熊本大学及び広島大学をオンラインで結び、実況配信しました。

タイ国北部は、アルプス・ヒマラヤ変動帯(トルコ地震やネパール地震の震源)の東端に位置し、大規模な地震が発生する可能性が高い地域とのことで、近年、防災(教育)に関する関心が高まっているそうです(関連記事はこちらをクリック)。そこで、日本の小中学校で行われている避難訓練の様子を実際に見ていただき、タイ国の防災(教育)の参考にしていただきたいと実施しました。

避難訓練そのものは、「小学生のお手本になれた」と言ってよいほど、概ね良好だったと思います。私(中学校長)からは、児童生徒の皆さんに、現在、この避難訓練がオンライン配信中であることやそうなった経緯も含め、避難訓練の意義を話しました。その後、「防災士」の資格を持つ小学校の 米澤 教頭先生からは、防災への意識や関心を高めるミニ講話をしていただきました。

4校時には、生徒会執行部役員と生活安全員会の委員長・副委員長の8人に参加してもらい、前述の3大学の教授等の先生方との意見交換会(質問への回答)を行いました。生徒たちへ質問文を届けることができたのが今朝だったため、英語での回答とはなかなかいきませんでしたが、参加してくれた生徒たちは、熊本地震等の経験も振り返りながら、タイの大学の先生方の英語での質問に誠実に答えてくれました。今回の取組が、何らかの形でタイ国の防災(教育)に役立ってくれらた嬉しい限りです。

給食の様子は?

給食の様子は?

|

|

|

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、本日(8日)から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行したことを受け、給食の様子はどうか気になった私(校長)は、給食時間に各教室を回ってみました(左から1年・2年・3年)。

どのクラスも、以前と同じく教室の前面を向いて食べていましたが、若干の話し声は聞こえてきます。もう食べ終わっていた3年2組担任の 本村 先生に聞いてみると、「大声でなければ、取り立てて指導はしていない。」とのことでした。しかし、班(グループ)を作っての会食となると、まだ敷居が高いようです。仮に学校がゴーサインを出したとしても、個人的に抵抗感がある生徒もいるかもしれません。その点については、少し慎重に様子を見たいと思っているところです。

それにしても、本村 先生をはじめ、担任の先生方は給食を食べるのが早いですね。実は私も(小学校の 佐藤 校長先生や 米澤 教頭先生はさらに)早食いで、一種の職業病かもしれません。

なお、体育大会の取組み期間中のため、生徒たちには体育の授業以外の時間の体育服着用を認めていますので、申し添えておきます。

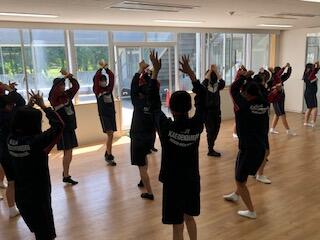

体育大会のダンスの練習(3年女子)

体育大会のダンスの練習(3年女子)

|

|

|

本日(2日)の3校時、多目的室1では、3年生の女子がダンスの練習をしていました。

電子黒板にお手本のダンスを流しながら、ダンスリーダーを中心に振付を覚えていましたが、最近のダンスブームのおかげか、女子生徒の多くはダンスが好きなようです。とても熱心に練習していました。

矢野 先生と中川 先生も一緒に踊っていましたが、はっきり言って生徒たちの方が上手です。当日は一緒に踊るのでしょうか? もしそうなら、もっと頑張らないと‥‥(笑)。

全国学力学習状況調査(英語:話すこと)オンライン実施

全国学力学習状況調査(英語:話すこと)オンライン実施

|

|

|

本日(2日)の1校時、3年生は全国学力学習状況調査の中の英語の「話すこと」について、オンライン調査が実施されました。

生徒たちは別室にて、各自のタブレットにヘッドセットをつなぎ、英語のスピーキング能力を測定するテストを受けていました。はじめは数名、接続不調の生徒がいたそうですが、ICT支援員の調整により、全員無事テストを受けることができました。

今後は、このようなCBT(Computer Based Testing)が、学校で日常的に行われるようになっていくものと思われます。子どもたち以上に、まずは教職員(学校や教育行政)自身が置き去りにされないよう、未来の教育に意識を向ける必要があるなと改めて感じました。

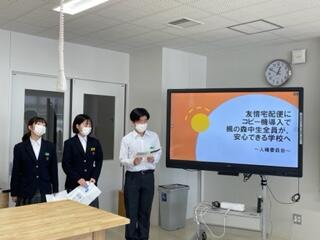

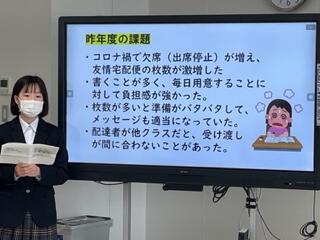

予算要求(人権委員会)のプレゼンテーション

予算要求(人権委員会)のプレゼンテーション

|

|

|

|

|

|

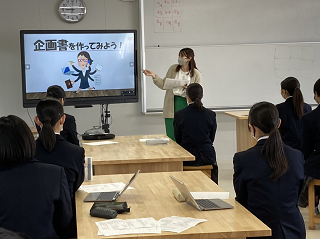

今年度から、生徒会(委員会)活動に係る学校予算は、各委員会に等分して配当するのではなく、必要な活動に必要な金額、軽重をつけて配分することにしました。そのため、各委員会で予算(お金)が必要となった場合は、私(校長)と事務主査の 岩木 先生に、予算要求のプレゼンテーションをし、最終的に校長が承認をした場合に、配当することとました。

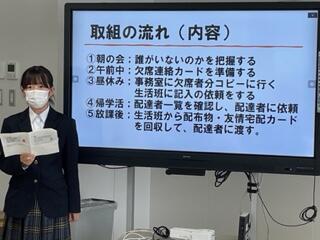

本日(24日)の昼休み。その第1回目として、人権委員会からのプレゼンテーションがありました。要求内容は「友情宅急便のコピー費」です。プレゼンの概要は、「これまで、学校をお休みしている生徒へのお便り『友情宅急便』は1枚1枚専用紙に手書きしたが、お休みした友達が複数がいる場合は、時間割や準備物、連絡等の欄までは1枚をコピーして、メッセージの部分をしっかり書くようにし、確実に届くようにしたい。そのためのコピー費を認めてほしい。」という内容でした。プレゼンの後、私から少し突っ込んだ質問もしましたが、「学校に来ていない友達が安心できる宅急便にしたい」との委員長の熱い思いを感じる応答に、「素晴らしい。承認します!!」と決裁した校長なのでした。

なお、プレゼンテーションに使用したスライドを下に添付していますので、後に続く委員会は参考にしてはどうでしょうか。

体育大会の全体練習開始

体育大会の全体練習開始

|

|

|

|

|

|

本日(26日)から、体育大会の全体練習が始まりました。雨は上がっていましたが、3校時はまだグラウンドの地面が緩かったため、体育館で行いました。ただし、本校の巨大な体育館では、運動場に展開する場合と同じ広さがとれるため、大変助かっています。

まず、体育(実行)委員から、本年度の体育大会のスローガンの発表かありました。本年度のスローガンは「飛躍~輝け自由な熱き青春~」となりました。文字通り、生徒一人一人が「輝き」、「自由な」発想のもと、「熱き青春」を感じながら取り組んでほしいと思います。そして、引いては開校3年目の合志楓の森中のさらなる「飛躍」につなげてくれたら嬉しいです。

とは言え、本日も結団式の時と同じように、教師が大声を出して指導する場面がありました。そうならなくてもよいために、特に各団の応援リーダーは何をなすべきなのか、気づき、考え、行動してほしいと思いました。

ICTの活用は当たり前

ICTの活用は当たり前

|

|

|

|

|

|

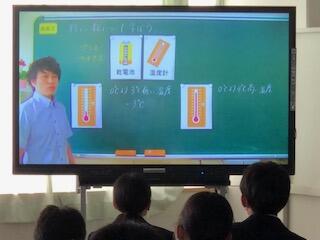

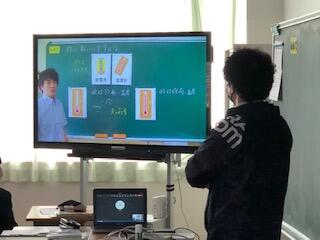

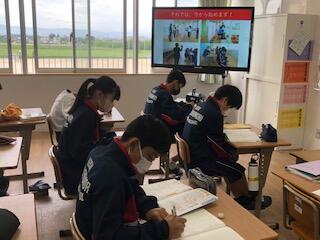

令和3年度に「GIGAスクール構想」が立ち上がってからというもの、本校(小学校も含め)では、授業でのICTの活用に積極的に取り組んできました。もはやタブレットは、鉛筆や消しゴムと同じく、日常的に学習に必要な道具となっています。本日(24日)の2校時、各学級を回ってみると、多くのクラスで当たり前のように電子黒板やタブレットを使った授業がされていました。

1年1組の数学の授業(長野 先生)では、電子黒板に長野先生が自ら撮影した授業動画を放映していました(写真は左の2枚)。これは以前、勤務した学校で制作したとのことですが、大手学習塾がおこなっているオンデマンド授業にも負けないぐらい、とても分かりやすい解説がされています。本校ではこのような授業を「アバター授業」と言って、新型コロナ対策の分散登校の頃、ある面「やむを得ず」実施していたものです。しかし、この授業では、本物の長野先生が教室にいます。「これなら『ひとりTT』ができる。」と感心しました。

隣の1年2組の社会の授業(喜納 先生)では、「Kahoot」というオンラインアプリを使って、予習範囲の4択クイズをしていました(写真は中央の2枚)。ポイントは「予習範囲」という部分です。問題としては、当日学習する範囲のとても簡単な問題ですが、高得点を出すためには教科書を読んできている必要があります。「予習しなさい」と厳しく指導するより、よほどこちらの方が効果的ですね。回答に要するタイムも点数に関係するので、一瞬で文章を目で追わなくてはなりません。その時の生徒たちの集中力のすごさは、想像に容易いと思います。また、アプリの設定に戸惑っている友達がいると、さっと助けてあげられる生徒もいます。中1にして、もはやシステムアドミニストレーターの資質を発揮できている生徒がいるみたいです。

学年が変わり、2年1組の数学の授業(後藤 教諭)では、xSync(バイシンク)を使って授業を進めていました(写真は右の2枚)。これは、本校のICT活用のスタンダードで、どの教科でも活用されています。その中でも、特に 後藤 先生はバイシンク使いの達人で、全ての生徒が参加する(誰一人取り残さない)授業実現に努めていました。

しかしながら、残念なことにタブレットが机の上にない生徒が、どのクラスにも数名います。家に忘れたり充電してなかったりは本人の責任ですが、故障のため、タブレットを修理に出している生徒もいるようです。このことについては、代替機を貸し出すなどの対応をしてもらえるよう、市教委にも要望をしているところです。

さすが楓中生(身体測定)

さすが楓中生(身体測定)

|

|

|

|

|

|

本日(21日)の1・2校時、身体測定がありました。まず,各学級で身体測定の意義や方法について、スライドで説明を行いました。その後、体重・身長・視力・聴力の各測定会場をクラス毎に回って測定していきました。

昨年度もそうでしたが、本校はこのような活動の際、実に静粛かつスムーズに事が運びます。2校時まで時間を確保してありましたが、1校時にはどのクラスもほぼ検査項目の全てを終え、余った時間は、体育大会のための取組に使っていました。「おしゃべり」や「おふざけ」がないので、外見上は単に「お利口さん」と見えますが、精神年齢が大人の生徒が本校には多いからだと、私(校長)は推測しています。また、特に3年生が、それぞれの活動のTPOを理解し、自分がどうすべきかを自分で考え行動する本校の風土、すなわち「楓の誇り」をしっかり受け継いでくれていること、これが大きいと思っています。

ダンスリーダー始動

ダンスリーダー始動

|

|

|

家庭訪問の裏番組を使って、体育大会のダンスリーダーたちが練習をしています。場所は地域交流室で、ここには前面鏡張りの壁があるので、その方向を見ながら、まずはリーダーたちが練習していました。

女子のダンスはある程度仕上がっているので、これをリーダーたちが完全に自分のものにし、他の3年生に伝えていけばよいのですが、男子は正直言って、ちょっと心配です。男子リーダーが、女子のリーダーから一つ一つ、手取り足取り教えてもらっている感じです。男子、頑張れ!!

体育大会の結団式

体育大会の結団式

|

|

|

|

|

|

本日(20日)の3校時、5月20日(土)に開催予定の体育大会の結団式をグラウンドで行いました。

まず、校長の話では、「第2回体育大会は、昨年度以上に生徒たちが『気づき、考え、行動する』体育大会にしてほしい。」と話をしました。

その後、体育委員長の髙木さんからの決意表明と説明、続いて団色の抽選がああり、その結果、赤団が3-1・2-1・1-1・1-2の団、青団が3-2・2-2・1-3の団、黄団が3-3・2-3・1-4の団に決定しました。その後、各段への団旗授与、各団長(赤団:神部君・青団:﨑山さん・黄団:川本さん)からの決意表明がありました。委員長及び団長3人の言葉には、合志楓の森中第2回体育大会へ向けた並々ならぬ意気込みが聞かれ、頼もしく感じました。

最後には各団に分かれ、さらに団を一致団結させるための活動を行っていました。

世界の様々な国々(1年社会)

世界の様々な国々(1年社会)

|

|

|

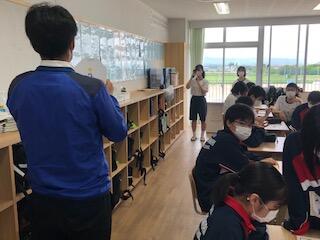

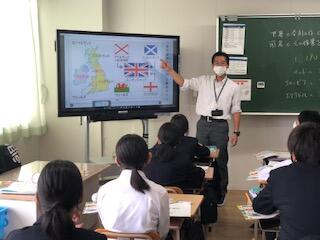

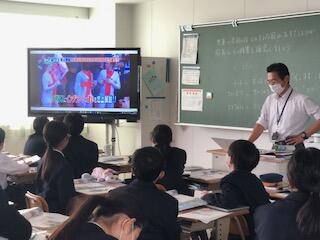

私(校長)は、新学期スタート以来、会議や出張等が続き、学校にいる時間が少なかったのですが、本日(19日)は特に予定がありません。こんな時は、HPの学校生活(ブログ)のネタ探しで、校内をブラブラ授業を見て回っています。もちろん全ての学級が何かの授業をしているのですが、私の目にとまった授業の様子を掲載してます。

3校時の1年1組では、喜納 先生が社会の「世界のさまざまな国々」という内容の授業をしていました。ちょうど私が見た時は、イギリスという国が、正式名称は「グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国」で、国旗がその構成国の国旗を合体したものであることを学習していました。喜納 先生は、ICTを活用した授業が得意で、特に映像資料(動画・静止画)を多用されます。本日も、サッカーワールドカップに「イギリス」ではなく「イングランド」で出場することにまつわる動画を提示されていました。

ご承知のとおり、1年生は小学校6年生の時から、社会科はすべて喜納先生に授業をしてもらっていたので、生徒たちもこのような授業パターンにもうすっかり慣れている様子。このアドバンテージは大きいです。良い意味で「中学1年生らしくない」授業中の生徒たちでした。

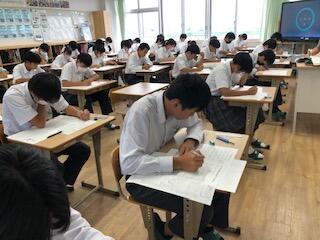

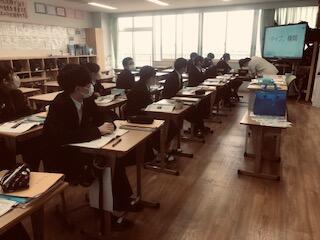

全国学力学習状況調査(3年)

全国学力学習状況調査(3年)

|

|

|

本日(18日)の1~3校時、3年生は全国学力学習状況調査を受けました。教科は、国語、数学、英語です。国語と数学は毎年実施されますが、理科と英語は隔年で、本年度は英語になりました。写真は、2校時の数学の様子で、左から1組、2組、3組です。

この調査は、全国の中学3年生と小学6年生を対象としており、出題される問題は、学習指導要領が目指す「主体的な対話的な深い学び」がどれだけ身に付いているかを評価することを意図しています。そのため、マークシートに近い形式とは言え、高校入試等で見かける問題とは少し問題の質が違うかもしれません。また、英語の「話すこと」については、CBT「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」を導入し、後日(6/2)、タブレットを活用してオンラインで実施することになっています。

私(校長)としても、今回の調査結果は気になるところですが、もし課題となる教科や学習領域・内容がみつかった場合は、謙虚に受け止め、今後の教育活動の工夫改善につなげていきたいと思っています。

授業参観、PTA総会、PTA役員決め及び学級懇談会

授業参観、PTA総会、PTA役員決め及び学級懇談会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(15日)の午前中、土曜授業で、授業参観・PTA総会・PTA役員決め・及び学級懇談会を行いました。

授業参観には、写真のとおり多くの保護者の皆様にご参観いただき、進学・進級後の新しい学級の様子を観ていただことができました。過去2年間は、オンラインで行ったり、分散して行ったりといろいろ大変な部分もありましたが、本年度はようやく、保護者の皆様が一斉に参集して実施することができるようになりました。

PTA総会は、各学級とZoomのオンラインでつないて実施しましたが、皆様のおかげでスムーズに進行することができたと思います。また、PTA役員決めも、皆様のご協力ありがとうございました。

その後の学級懇談会では、どの学級も和気あいあいの雰囲気の中、担任からの学級経営方針の説明や意見交換等ができているようでした。ご参加いただきました保護者の皆様、誠にありがとうございました。

本年度初の委員会活動

本年度初の委員会活動

|

|

|

本日(14日)の7校時、今年度初めての委員会活動の時間を行いました。もちろん委員会活動は、日常的に行っていくものですが、このように集まって話し合い等を行う時間を、年に数回設けています。

各委員会の委員長と2年生の副委員長は、昨年度中に決定していますので、本日は3年生の副委員長の決定と1年生も含むメンバーの自己紹介、常時活動の確認、時間に余裕がある委員会は、成長モデルや年間計画についての説明まで行っていました。

写真は絵的に同じような感じだったので、3つの委員会のみ掲載していますが、どの委員会も委員長のリーダーシップにより自治的に運営されていました。このように本校の生徒会活動は、「自治の精神」を大切にし、生徒たちの主体性を前面に出し活動していくことにしています。各委員会が今後どのように活躍していくかとても楽しみです。

生徒会オリエンテーション(歓迎行事)

生徒会オリエンテーション(歓迎行事)

|

|

|

|

|

|

本日(13日)の5・6校時、体育館で生徒会のオリエンテーション(1年生の歓迎行事)がありました。

まず、アイスブレイクでは、全校生徒でジャンケン列車。とても盛り上がっていました。

また、委員会の発表は、スライドを使ってとても分かりやすく、それぞれの委員会が目指す理想や活動の楽しみが伝わる発表でした。リーダーたちのプレゼン能力の成長に驚きました。部活動発表では、スポーツや音楽の楽しみを一生懸命伝えてくれ、どの部活動も入ってみたいと思わせる発表でした。

どの発表も、1年生が学校に早く慣れるようにと趣向を凝らしてあり、見ている上級生も楽しそうでした。さらには、2年生のダンスや3年生の琴の演奏もあり、ユニークさと芸術がコラボした発表で、生徒たちは和やかな時間を過ごすことができたと思います。

標準学力テスト(1日目)

標準学力テスト(1日目)

|

|

|

|

|

|

本日(13日)の1~3校時と明日(1・2校時)、標準学力調査を実施しています。国・社・数・理・英の5教科(1年生は英がなく4教科)で、標準学力テストには、集団準拠テスト(NRT)と目標準拠テスト(CRT)の2種類がありますが、合志市では昨年度から後者を採用することになりました。これは、後期前半に実施される予定されている熊本県学力・学習状況調査と同じタイプのテストなので、教育効果を経過確認することも可能です。ただし、偏差値により高校入試を意識した学力傾向を見ることは難しくなるのでは、その点については、3学年部で独自の業者テストを実施し、補完することになっています。

また明日は、「icheck」と呼ばれる質問紙調査も行います。この調査によって生徒たち一人一人の心の状態や各学年・学級の集団形成度などを把握することができ、経年変化を確認することもできます。

写真は、本日3校時の数学科のテストの場面です(上段左から1年2組、1年2組、1年3組、下段左から1年4組、2年生、3年生)。1年生も早速、中学校教育の洗礼を受けましたが、一生懸命問題に向き合うことができており安心しました。

第1回小中合同研修

第1回小中合同研修

|

|

|

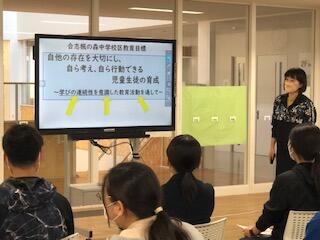

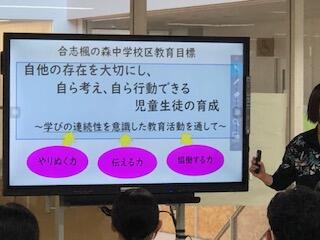

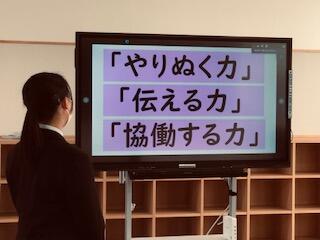

本日(12日)、中学校は6時間授業で、7校時にあたる時間(小学校は放課後)に多目的室に小・中学校の全教員が集まり、本年度第1回の合同研修を行いました。

小・中学校では、共通の研究テーマ「自他の存在を大切にし、自ら考え、自ら行動できる児童生徒の育成」を掲げ、研究に取り組んでいます。本日は、これまでの研究の経過を報告するとともに、本年度の方向性(①本年度の重点目標、②研究発表会に向けて、③部会、④「3つの力」の解釈、⑤年間計画)について、共通理解を図りました。

令和6年度には、本中学校区で小中一貫教育の研究発表会が予定されています。そこへ向けて、本年度は実績を積み上げる勝負の1年間と言えるかもしれません。育てたい3つの力(やり抜く力・伝える力・協働する力)の育成に向け、先生方の意欲が高まる良い雰囲気の研修になったと思います。

全校学活

全校学活

|

|

|

|

|

|

本日(12日)の1・2校時に、体育館で全校学活を行いました。

この全校学活は、新学年のスタートにあたり、学校内の様々なルールや方法等の内容について、全生徒・全職員で共通理解を行うものです。生徒指導面で「荒れ」が見られる学校では、「他のクラスでは‥‥」「他の学年では‥‥」を言い訳に、学校のルールを破ったり、自分のわがままを通したりすることがよく見られるものです。本校ではこのようなことが起こるのを防ぎ、学校生活がスムーズにスタートするようにしています。

私(校長)は本日、郡市校長会の会議があるので、最初の部分しか見られませんでしたが、生徒たちは、しっかり顔を上げて、説明を聞くことができていました。特に3年生は、そのほとんどがもう分かっている内容であるにもかかわらず真剣な態度で、「さすが最上級生になったという自覚が違うぞ!」と感じました。それと同時に1年生もなかなかです。2・3年生同様、スリッパが真っ直ぐ並んでいるのに感心しました。

令和5年度 第3回 合志市立合志楓の森中学校 入学式

令和5年度 第3回 合志市立合志楓の森中学校 入学式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(11日)の午後1時30分から、体育館において、令和5年度 第3回 合志市立合志楓の森中学校 入学式を挙行しました。

ようやく新型コロナウイルスに係る制限も緩和され、荒木 義行 合志市市長様をはじめ、たくさんのご来賓の方々に祝福され、晴れのこの日を迎えることができました。

それにしても、新入生の様子は堂々としたものでした。もちろん緊張はあったでしょうが、1年生一人一人の顔に、何かしらそれを超える自信や誇りのようなものが感じられたのは、すでに2年間、中学生と同じ校舎で学校生活を送ってきためでしょうか。とりわけ新入生代表宣誓の 谷川 さんの言葉には、中学校生活への大きな期待と意欲が感じられ、私(校長)は、とても頼もしく感じました。また、保護者代表の 椎葉 様のご挨拶も素晴らしく、本校教職員にとっても、大変心強いお言葉でした。

卒業式後の各学級での学活の様子も掲載しておきます。どのクラスでも各担任からの熱い思いが語られているようでした。

なお、1年生については、まだ肖像(顔写真)のHP掲載を同意いただいていないため、大きく引いた写真又は後ろ姿の写真のみにしています。本HPに掲載する生徒の顔写真は、再配付に耐えられないほど画質を落としていますし、原則として名前(姓のみ)との同時掲載はありません(顕著な成績等により、希望や同意がある場合は除く)。同意いただけない生徒がいる学級の様子は、どうしてもHPへの掲載を控えがちになります。後日、配付する同意書を通じて、ぜひご同意いただきますようお願いします。

小学校の入学式

小学校の入学式

|

|

|

本日(11日)の午前中、合志楓の森小学校の入学式が行われました。昨年度は、コロナ禍のため来賓のご案内を控えさえていただいており、私(中学校長)は特別に参列していましたが、本年度は来賓の一人として参加させていただきました。

本年度の新1年生は122人で、3学級の編制となりました。あと1人で4学級だったので、1クラス当たりの人数がかなり多くなり、1年生の担任の先生は大変かもしれません。また、昨年度は5学級編制だったことを考えると、今後の児童数の増減はなかなか計算が立ちそうにありませんね

何と言っても小学校の1年生は可愛いです。1年生を見ていると、頬が緩んでいるのが自分でも分かりますし、自然に優しい気持ちになります。このような気持ちは、中学生もおそらく同様です。本校に、温和な表情や態度で生活を送れている生徒が多いのは、こういう環境のおかげかもしれません。

明日から、この小さな体の1年生も自分の足で歩いて登校します。中学生には、自らお手本を示すことはもちろん、「小学生を守る」という大人と同じような視点を持って生活してほしいと思っています。

教室移動及び学級開き

教室移動及び学級開き

|

|

|

|

|

|

|

|

|

始業式の後、新しいクラスへの移動の時間となりました。本校では、机と椅子を3年間持ち上がることになっています。もし、傷を付けた場合は、卒業時に天板を弁償していただくことになっていますが、そのことは生徒たちに伝えてあるので、ほとんどの生徒が大切に扱ってくれているようです。

卒業生(旧3年生)の机・椅子はすでに1年生教室前で出してあるので、まず、3年生が2年教室から3年教室へ、その後、2年生が1年教室から2年教室へ移動しました。

移動が無事終わった後、各学級では、本年度初の学活(学級開き)の時間になりました。学校では、始業式からの数日間を「黄金の3日間」と言ったりもしますが、新たな出会いを大切にし、共感的な人間関係を作っていく大事な期間です。各学級では、担任の先生が、思い思いに工夫を凝らしたり、熱弁を振るったりして学級開きを行っていました。

就任式及び令和5年度始業式

就任式及び令和5年度始業式

|

|

|

本日(10日)の1校時、就任式及び令和5年度始業式を行いました。調整がつけば、小学校と中学校が時間をずらして行うのですが、今回は後の学活の時間等に行うわなければならないことがたくさんあるので、小学校と同じ時間に、中学校は武道場で行いました。

まず本年度、合志楓の森中に転任された先生方7人の就任式を行いました。転入者につきましては、「保護者の皆様へ」のページでお知らせしていますので、そちらをご参照ください。

その後、始業式となり、私からは、本年度のキーワードとして、「協働と貢献(2つのCo:Collaboration & Contribution)」についてのお話をさせていただきました。また、熊本地震や新型コロナウイルスのことを振り返り、これまで様々な制限を受けて分、今年度は思い切りチャレンジしようとお願いしました。

始業式後には、学級担任等(学年部所属)や部活動担当等の発表を行いました。また、本校に新たに転入した2人の生徒の紹介も行いました。

メーファルアン大学(タイ国)からの防災教育に関するヒアリング

メーファルアン大学(タイ国)からの防災教育に関するヒアリング

|

|

|

昨日(28日)、タイ国のメーファルアン大学から4人の先生方(教授・講師)が、本校に防災教育に関するヒアリングのため来校されました。本ヒアリングは、昨年10月に本校で実施した合志市総合防災訓練において、「避難所開設運営訓練」の講師をお務めいただいた熊本大学工学部の竹内 教授が仲介されて実現したもので、本校からは、私(校長)と 髙橋 教頭先生、防災担当の 長野 先生、小学校の 米澤 教頭先生が参加し対応しました。

タイ国北部は、アルプス・ヒマラヤ造山帯(トルコ地震やネパール地震の震源)の東端に位置し、大規模な地震が発生する可能性が高い地域とのことで、近年、防災(教育)に関する関心が高まっているそうです。そこで、学校における防災に関する物理的条件や人事・予算、制度上の問題等に加え、児童生徒の防災に対する意識やスキルを高めるため、どのような教育がなされているかについてのご質問にお答えしました。

この場のやりとりは、すべて通訳を介して英語で行われましたが、英語が苦手な私は、こんなところでも、もっと英語をしっかりやっておけばよかったと後悔しました。将来私みたいに思わなくてよいよう、生徒たちにはさらに英語を頑張ってほしいと思います。

なお、青写真ではありますが、今回の交流をきっかけに、防災教育を軸にタイ国の学生と何らかの交流ができたらいいなと思っているところです。

生徒会リーダー研修会(2回目)

生徒会リーダー研修会(2回目)

|

|

|

|

|

|

春休み中ではありますが、本日(27日)の午前中、生徒会執行部、各委員長・副委員長が集まり、第2回目の生徒会リーダ-研修会を行いました。

委員長は学校や委員会の現状や課題、目指す姿をよく考え、成長モデルや年間計画を作っていました。また、各委員会の発表に対して、聞いている側もよく質問や意見を出していました。

みんなのしっかり考えている様子に、第1回リーダー研修会からの成長ぶりに感心しました。1年生も積極的に質問していました。開校3年目に突入する合志楓の森中ですが、リーダーたちの活躍に期待大です!

退任式

退任式

|

|

|

|

|

|

修了式に引き続き、令和4年度末の定期異動に伴う退任式をおこないました。本日は卒業した3年生も数多く駆けつけてくれて、退任の先生方にお別れと感謝の見送りをすることができ、良かったなと思います。

今回、転任・退任される先生方につきましては、保護者の皆様へのページ(ここをクリック)に掲載しておりますので、ご参照ください。

私(校長)からの紹介の後、退任される先生方お一人お一人からご挨拶いただきました。その後、生徒代表の挨拶と特に縁の強い生徒から花束を贈呈しました。最後には、アーチをつくり先生方を見送りました。

令和4年度修了式

令和4年度修了式

|

|

|

|

|

|

本日(24日)の3校時、令和4年度の修了式を行いました。昨年度はオンラインでしたが、本年度は全生徒、体育館に参集して行うことができました。

まず、3人の代表生徒が本年度の振り返りと来年度へ向けての抱負を発表してくれました。3人とも内容的に非常に素晴らしく、他の生徒たちのロールモデルになってくれたと感心しました。

次に、各学級の代表生徒に修了証を授与しました。他の生徒も代表生徒に合わせ起立・礼をして、一緒に受け取る形式にしました。修了証に併せて後期の通知表もお渡ししますので、保護者の皆様にはそちらもしっかりお読みいただき、お子様に慰労や激励の言葉かけをしていただければ幸いです。

その後、校長の話となりました。時が時ですので、WBCの話題にも少し触れましたが、メインは学校教育目標にある「自分らしさ」について、生徒たちに考えてもらようような内容にしました。

本日で令和4年度の全教育課程が終了します。未だコロナ禍の様々な制限・制約が残る中、生徒たちは実に多くの学びと実績を残してくれました。新設校開校2年目を教職員とともに全力で駆け抜けてくれた生徒たちに、改めて敬意と感謝を表したいと思っています。

今やICT活用バリバリ(1年国語)

今やICT活用バリバリ(1年国語)

|

|

|

本日(23日)の5校時、1年3組の国語の授業をのぞくと、「私の好きなものをエッセイに書こう」という学習課題でプレゼンテーションを取り入れた表現活動をしていました。

グループでの発表会でしたが、発表者がプレゼンに使うスライドは、Teamsで互いのタブレットに共有されています。スライドの出来映えもなかなかのものですが、感心したのはスピーチの方です。まだ中学1年生ですよ。この子たちが3年生になった時、どこまで表現力が進化を遂げているのか楽しみであり、ちょっと末恐ろしい気もします。

なお、指導いただいている 光永 先生は、タブレットが導入された頃、「私、苦手てで‥‥。」とおっしゃっていましたが、今やICT活用バリバリの「イケてる先生」です。

吹奏楽部第1回定期演奏会

吹奏楽部第1回定期演奏会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(21日)の13:00から、本校体育館において吹奏楽部の第1回定期演奏会が行われました。中学校・小学校の児童生徒、保護者の皆様、ご招待した皆様、学校関係者等、雨天の中、約220人の皆様にご来校いただきました。

演奏会は2部構成で、第1部はクラシックステージで、吹奏楽コンクール等で演奏した3曲(「ブルー・スプリング」「アトラス〜夢への地図〜」「交響的詩曲 走れメロス」)を演奏してくれました。第2部は、ポップスステージで、流行のポップスからディズニーメドレー、私(校長)がリクエストした演歌まで、幅広いジャンルで演奏してくれました。途中、楽器の紹介や本日、引退する3年生の挨拶と3年生のみの演奏もあり、和やかな雰囲気の中に感動もありました。

ご承知の通り、本校の吹奏楽部は創部1年足らずです。沢山のご寄付や企業版ふるさと納税など、多くの皆様のご支援でここまで活動してくることができました。本日の定演は、そういうお世話になった皆様に感謝の思いを伝える意味でも素晴らしい演奏会になったと思います。

そして、アンコールの「風になりたい」。会場が一体とたった雰囲気に、何とも心地良い気分になった校長なのでした。

2年生のクラスマッチ

2年生のクラスマッチ

|

|

|

昨日の1年生に引き続き、本日(17日)の5・6・7校時には、2年生のクラスマッチがありました。2年生は、本来グラウンドでサッカーを行う予定でしたが、昨晩からの雨によりぬかるんで使えないため、急遽体育館で、ドッジビーとドッジボールを行いました。

前半のドッジビーはフリスビーがスポンジで当たっても痛くないため、全員が楽しく参加できていたようです。後半のドッジボールは、会議のため私(校長)は見ることができませんでしたが、さすがに体格が大きくなった2年生。かなり迫力ある闘いになったそうです。

どのクラスも、自分がプレーしていない時はクラスの仲間をしっかり応援するなど、1年間を一緒に同じクラスで過ごした仲間との絆や友情を深めることができたのではないでしょうか。

1年生のクラスマッチ

1年生のクラスマッチ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(16日)の5・6・7校時、1年生のクラスマッチがありました。1年生は、男女別に全員参加するドッチボールに加え、各自が選択して行う4つの競技(大縄飛び、フラフープ、ダンス、フリースロー)を行い、点数制で争いました。

どのクラスも、本日に向けて練習をしてきていようで、大縄飛びやフラフープなどはかなりレベルの高い争いになったと思います。また、フリースローやダンスでは、選手以外の生徒たちが一生懸命応援する姿も見られました。さらに途中でインタビューや円陣を組んで気合いを入れる時間をとるなど、運営上の工夫もあり、大変盛り上がるクラスマッチとなりました。本年度もあとわずかな期間となりましたが、1年間を一緒に同じクラスで過ごした仲間との絆や友情を深めることができたと思います。

最後のドッチボールも大いに盛り上がりました。中学校の1年間で体が相当大きくなった男子のブレーも見応えがありましたがが、普段はあまり見せないような女子の肉食系?のプレーに、私(校長)は、いざとなったときの女子の凄さを感じました。

進路学習講話(1・2年生)

進路学習講話(1・2年生)

|

|

|

本日(14日)の6・7校時、体育館で1・2年生の全生徒を対象に進路学習講話を行いました。

講師には、令和5年度に熊本工業高校に新設される「テキスタイルデザイン科」の 松尾 登希子 先生をお招きし、学校や学科の紹介に加え、これからの時代を生きる高校生に求められる資質等についてのお話しをいただきました。なお、松尾 先生は、本校の 井上 竹久 先生の大学の後輩とのことです。

「テキスタイル」とは、繊維を表す言葉の総称で、主に布製品における生地を意味しますが、広義には繊維系新素材を含み、繊維だけでは言い表せない多様性を秘めているそうです。IoT等の技術やウェアラブル等の新時代の製品やサービスが益々発展することが予想される中、注目を集める分野と言えるでしょう。

工業系やアパレル系の進路を目指す生徒はもちろん、そうでない生徒にとっても、今回の講話が未来を生きる自分自身を思い描くきっかけとなり、自分の夢を膨らませることにつながってくれたらいいなと思います。

公立高校入試の合格発表

公立高校入試の合格発表

|

|

|

本日(6日)は公立高校入試の合格発表日です。熊本県立高校は熊本県教育委員会のHP上、熊本市立高校は当該校のHP上に、受検番号で合格者の発表がありました。

実力があれば、それだけ難しい高校にチャレンジしようとするので、後期(一般)選抜でも、残念ながら受検者全員の合格とはなりませんでした。しかし、第一高校や熊本北高校等、1.5倍を超えるような本校の生徒が数多く受検した高校の競争倍率からすれば、かなり高い合格率と言ってよいでしょう。さらに、前期選抜の内定者も加えると、公立高校が第一希望である生徒のその希望の達成率はさらに高くなります。しかも、二次募集の受検を希望することになる生徒はいないようです。

写真は、10:30から武道場で行っている合格者の召集の様子です。「合格、おめでとう」と喜び合った後、各高校の招集日など、重要な点について担任の先生と確認をし合っていました。

なお、残念ながら第一希望の公立高校への合格が叶わなかった生徒は、13:00から小会議室へ登校し、併願しすでに合格している私立高校への手続き等を確認することになっています。

令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式

令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

春の息吹が感じられる今日の(3月3日)良き日、記念すべき「令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式」が10:00から本校体育館で挙行されました。

未だ新型コロナウイルス感染対策のための制限がある中でしたが、本校は体育館大きいため、1・2年生も全員参列し、「初代卒業生」の門出を祝福することができました。

国歌静聴の後、まず校長から卒業生93人全員に手渡しで卒業証書を授与しました。時間制限の関係で大規模校ではなかなか難しい一人一人への授与が本校ではでき、「おめでとう」と直接声をかけられたことは、校長としてもとても嬉しく感じています。その後、校長の式辞となりましたが、何回も込み上げてくる感情を何とか抑え、最後まで読み上げることができました。式辞の骨子は 学校便り「楓の誉(第11号)R5.2.28」(こちらをクリック)の内容とほぼ重なっていますので、こちらもご参照いただければ幸いです。

生徒会長の 中村 さんの「贈る言葉」、元生徒会長の 三村 さん「別れの言葉」も、卒業生・在校生のどちらの心にも届く実に感動的な内容でした。新設校である合志楓の森中学校の歴史の一歩が確かに刻まれ、伝統として引き継がれようとしていることを実感しました。お別れの歌も、卒業生は涙溢れる中、精一杯歌ってくれたと思います。

卒業生保護者代表の 木村 様(PTA体育委員長)のご挨拶も心に染みる内容でした。また過分のお礼の言葉を頂き、教職員一同恐縮しているところです。

卒業生は式終了後、各学級に戻り、担任の先生方と最後の学活を行いました。式の最中は何とかこらえていた子も、この場では感極まっている様子が見られました。

ご列席いただいた 中島 合志市教育長や小学校の 角田 校長先生からも、感動的な式でしたとお褒めの言葉をいただきました。卒業生やその保護者の皆様はもちろんのこと、この式にかかわっていただいた全ての皆様に、心よりお礼申し上げます。

義務教育最後の給食(3年生)

義務教育最後の給食(3年生)

|

|

|

|

|

|

3年生は、本日が義務教育9年間の最後の給食となりました。本日のメニューは、ちらし寿司・はなふのすまし汁・さわらフライ・ナッツ和え・ひし餅風三色ゼリー・牛乳で、昨日は焼肉にケーキがありましたから、2日連続でご馳走メニューです。高校等への進学後は、お弁当が必要になります。食べれなくなって有難みが分かるのでしょうが、もし再び給食を食べたいと思ったなら、将来はぜひ、小・中学校の先生になってほしいと思います。

なお、今日も生徒たちは全員同じ方向を向いての黙食。新型コロナのせいで、「この子たちは、中学校生活で一度もグループを作ってワイワイと楽しく食べたことがないのか‥‥。」と思い、複雑な心境になりました。

第3学年の修了式

第3学年の修了式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(2日)の3校時、3年生は卒業式の予行練習に引き続いて体育館に残り、第3学年の修了式を行いました。

まず、元生徒会書記の 河﨑 さんが、中学校3年間を振り返って発表をしました。明日の式辞にそのまま使えるぐらいの立派な振り返りで、それを聞くだけで「気分はもう卒業式」という感じでした。

次に私(校長)から各学級の代表生徒に、修了証(通知表の裏面に「第3学年の課程を修了したことを証する」と書いてあります)を授与しました。

その後、校長の話になりましたが、卒業する3年生への思いは、明日の卒業式で話しますので、「2つの最後のお願い」をしました。最後には、教育委員会からの卒業記念品を前もって生徒たちに贈りました。

それで修了式は終了と思ったところ、生徒たちから「待ってください」と私に声がかかりました。そして各クラスの代表の生徒が、私へのお礼の言葉ともにメッセージカードを渡してくれたのです。こんなサプライズをされたら、もうダメです。出てくる涙を止めきれませんでした。

卒業式の予行練習

卒業式の予行練習

|

|

|

|

|

|

本日(2日)1・2校時、卒業式の予行練習を行いました。3年生はこれまで何回か練習をしてきていますが、1・2年生を入れた練習はこれが最初で最後です。それでも、約9割の出来には仕上がっており、あとは若干の微調整をすればいいくらいです。

ただし、体育館は底冷えします。明日は晴れの天気予報ですが、放射冷却現象のため、午前中の気温は今日以上に低くなりそうです。ご列席いただく保護者の皆様は、防寒対策をしっかりなさってご参加いただきますようお願いします。

敷き詰めれば壮観!!

敷き詰めれば壮観!!

|

|

|

本日(3月1日)の5校時、2年生の生徒たちが卒業式に向けて、体育館のシート敷きをしてくれました。

せっかく広い体育館ですから、今回の卒業式では物理的な距離を確保しつつも、1・2年全員も卒業式に参加させたいと思っています。ただし、椅子を並べるには床に傷をつけないためのシート敷きが必要です。そのため、今回は西合志南小学校から不足分のシートを借用し、体育館全面にシートを敷き詰めることにました。なお、次年度はの自前で敷き詰められる分のシートを購入する予定です。

全面敷き詰めた景色は壮観ですね。また2年生の中にも、このような「縁の下の力持ち」的な活動の場面で、しっかり頑張ってくれる人材を見つけることができました。

情報モラル講話

情報モラル講話

|

|

|

|

|

|

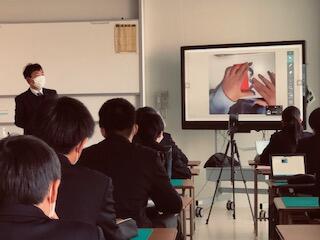

本日の6・7校時、全校生徒を対象に、向陽台病院の臨床心理士・公認心理師であられる 木戸 歩実 先生を講師に「情報モラル講話」を行いました。

今回は、1年1組の教室で生徒たちを前にお話ししていただき、他の8クラスに配信する形式で行いました。実際は1年1組の生徒とやりとりをしてるのですが、他のクラスの生徒たちは自分たちを相手に講話をしているように感じるし、講師の先生も生徒の反応を確かめながら話ができるので、なかなか良いやり方だなと思いました。

木戸 先生からは、プレゼン画面を共有しながら、「お金」「出会い系」「個人情報」「依存」という4つリスクについて、生徒たちの実態に合わせた実感のあるお話をしていただきました。ゲームやSNSの危険性を煽るのではなく、それらのリスクをしっかり把握した上で、節度をもって賢く利用することが大事だということが伝わったのではないでしょうか。

なお、木戸先生には先日、保護者向けの講話をPTA役員の皆様とオンラインで実施していただきました。その録画動画を後日、YouTubeの限定チャンネルで配信する予定です。近く安心安全メールでお知らせしますので、保護者の皆様もぜひご覧頂き、ネット社会との付き合い方についてのお子さんとの会話に活用していただければ幸いです。

何か平和だなぁ~(3年生クラスマッチ)

何か平和だなぁ~(3年生クラスマッチ)

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の1・2校時、3年生はクラスマッチを行いました。種目は男女ともサッカーで、3クラス総当たりのリーグ戦で行いました。勝敗をともなう試合ですが、体育大会の時の「絶対負けないぞ!!」というメラメラ感はなく、あくまでレクレーションといった感じで、みんなで楽しくプレーし、友情を深めていました。こういった様子にも、「今年の3年生は大人だな。」と思わせるものがあります。

入試のプレッシャーからも解放された上、天気もよくポカポカの陽気で、「何か平和だなぁ~」と感じてしまいました。

3年生最後の委員会活動

3年生最後の委員会活動

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(27日)の5校時は委員会活動の時間でした。今回は3年生も参加し、3年生にとっての最後の委員会活動として、挨拶をしたり、必要に応じて引き継ぎをしたりしていました。

執行部の新役員や各委員会の新委員長が任命され、3年生から2年生・1年生へと見事に引き継がれた本校生徒会ですが、一から生徒会をつくり上げてきた3年生の功績は大きいです。1・2年生はその意思を引き継ぎ、さらなる生徒会活動の充実に努めてほしいと思います。

卒業式の練習スタート

卒業式の練習スタート

|

|

|

本日(24日)より3年生は、3月3にち(金)に挙行する「令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式」の練習を開始しました。

本日は、入退場の練習や起立・礼等の所作の練習が主でしたが、今後は卒業証書を受け方等、具体的な練習に入っていく予定です。本校では3年生の生徒数がそれほど多くないので、一人一人私から手渡ししたいと思います。

なお、本校は体育館が広く、物理的な距離を確保しやすいため、保護者2人の参列に加え、1・2年生徒も全員、式に参加して卒業生の門出を祝福することとしています。小中一体施設のおかげで大きな体育館がある本校は、こんなところでも恵まれているなと感じます。

ハンセン病問題学習を実施中(2年生総合)

ハンセン病問題学習を実施中(2年生総合)

|

|

|

|

|

|

前の学校生活(ブログ)で1年生が菊池恵楓園歴史資料館を見学した記事(ここをクリック)を載せていましたが、2年生も現在、ハンセン病問題学習の真っ最中です。一昨日(20日)は、各学級で同学習の導入を行い、昨日(21日)は、歴史資料館の見学をしました。

合志楓の森小学校・中学校の9年間を貫くハンセン病問題に係る教育「Kaede Pride Project」の計画に基づき、2年生は「歴史から学ぶ」というテーマで、ハンセン病問題に係る4大差別事件を中心に学習を進めます。さましく本プロジェクトの核心に迫る学習を展開していくことになり、このような学習を深めることは、部落差別問題や水俣病問題、その他の人権課題に相通じるものがあり、人権を大切にする心豊かな人間に成長するための大切な機会だと思いっています。

第2学年の強みは、学年主任の 町田 先生を中心に、常にチームで教育活動を実践していけるところです。「一枚岩」とはまさしくこのことで、ハンセン病問題学習の教育内容もさることながら、このような学年経営のお手本とも言うべきスタイルは、他の学校や学年にもぜひ参考にしていただきたいと思う、校長自慢の部分です。

やる気満々!! 新生徒会(リーダー研修会)

やる気満々!! 新生徒会(リーダー研修会)

|

|

|

本日(21日)の放課後、美術室で生徒会のリーダー研修会(1回目)がありました。

まずはじめに、私(校長)からリーダーの心構えにとして、執行部役員や委員長の生徒たちと同じ「長」として、私(校長)が日頃心がけていることを話しました。

その後、どんなリーダーになりたいのかの意見交換や、生徒会担当の 森 先生から、各委員会の目標(成長モデル)と年間活動計画の設定についての説明などがありました。

本校生徒会では、タブレットPCに標準搭載されている"Teams”(Microsoft社のOffice365で提供されているコミュニケーションツール)をプラットフォームとして、生徒会のリーダー同士あるいはリーダーと担当教師の間でやりとりを行いながら、様々な計画を立てていくことにしています。やる気満々の新生徒会のリーダーたちが、今後のどのような取組みを行ってくれるのか、今からとても楽しみです。

ハンドボールのゲストティーチャー(1年体育)

ハンドボールのゲストティーチャー(1年体育)

|

|

|

現在1年生は、体育の授業でハンドボールを行っていますが、本日は合志市内にあるハンドボールのクラブチームである「HC SONIC」のゼネラルマネージャーの 池辺 健二 様をゲストティーチャーにお招きし、実技の指導をいただきました。スポーツテストの結果から、本校生徒は「投力」に課題があるとの分析結果が出ていますが、その対策としても有り難い限りです。

お会いした瞬間「背が高い!」と感じましたが、かつては全日本チームのキャプテンを務められたそうで納得です。また、それ以上に凄いと思ったのは、生徒たちの「のせ方」です。「チャレンジしている友達を笑っちゃいかん!!」大事なことですが、そういう雰囲気を一瞬で感じ取られたとは、さすが大舞台を経験した方は違うと思いました。同じ言葉でも重みがあります。

本日はポールを使わない基礎練習でしたが、来月にあと数回お越しいただきご指導をいただく予定です。

性に関する指導講演会(2年)

性に関する指導講演会(2年)

|

|

|

本日(20日)の5、6校時、第1学年はオンラインで「性に関する指導」講演会を行いました。

2年生も先日、「 性暴力のことを知ろう~自分も相手も大切にするために~」というテーマで講話(こちらをクリック)を聞きましたが、1年生は昨年度に引き続き、慈恵病院でお産の手伝いやお母さんと赤ちゃんの健康のケアをされている助産師の 大山 由香 先生を講師にお招きし、「未来ある君たちに伝えたいこと」という演題でお話を聞きました。

ニュース等で話題になるのでご承知かと思いますが、慈恵病院には「赤ちゃんポスト」と呼ばれている「こうのとりのゆりかご」が設置されていることもあり、大山先生は「命の大切さ」を訴えるために小学校・中学校・高校等で数多くの講演活動を行っていらっしゃいます。

今日は性に関する正しい知識とともに助産師だからこそ言える命の尊さを伝えていただきました。生徒たちはその話を受け止め、「命の大切さ」について自分の頭でしっかり考えてくれたのではないかと思います。

合志市議会広報委員さんとの懇談会

合志市議会広報委員さんとの懇談会

|

|

|

|

|

|

本日(17日)の午後、合志市役所で合志市内の中学生と議会広報委員さんとの懇談会が行われました。本校から参加した生徒会執行部の会長、副会長の3人は、他校の生徒や議員さんとたくさん交流ができ、議場にも入ることもできました。3人ともたくさん意見を出しており、笑顔の中、大変有意義な時間を過ごすことができました。(生徒会担当の 森 先生からの情報提供)

|

【生徒会役員3人の感想】 |

学年末テスト(最終日)

学年末テスト(最終日)

|

|

|

本日(17日)は、1・2年の学年末(後期期末)テストの最終日になりました。私(校長)が見たのは3校時で、1年生の最後の教科は保健体育でした(写真は左から1年1組、1年2組、1年3組)。

直前の記事には、3年生の公立前期選抜に関係することを書いていますが、この試験では「AB方式」という方法で判定されます。詳しくは書きませんが、A方式は5教科のペーパー試験の結果をそのまま反映する一方、B方式では調査書の各教科の評定も用い、そのうち実技教科の評定は単純に2倍されることになります。つまり、実技教科に関しては、普段の学習の結果がそのまま入試に直結するということですね。もちろん実技教科ですから、実技そのものがまず評価されますが、定期テストの結果もとても大事になってくることを知っておいてほしいと思います。

決戦は来週の火曜日・水曜日(3年生の入試事前指導)

決戦は来週の火曜日・水曜日(3年生の入試事前指導)

|

|

|

本日(17日)の3・4校時、3年生は多目的室で、来週の火曜日(21日)と水曜日(22日)に行われる公立高校後期選抜の入試事前指導があっていました。

生徒たちは受験する高校ごとに、引率される先生と集合場所や集合時間、会場までの交通手段等の確認をしていました。学年主任の 深水 先生の話では、昨日の段階で46人の生徒は進路が決定(内定)しており、後期選抜を受験する生徒は47人になるそうです。最終決戦に挑むつわものどもに精一杯のエールを送りたいと思います。

学年末テスト(1・2年)

学年末テスト(1・2年)

|

|

|

本日(15日)の「楓の森の舎窓から」に書いているように、3年生は昨日と本日、熊本市内の私立一般入試が行われています。一方、1・2先生は、本日から3日間(15日~17日)は、学年末(後期期末)テストです。1日目が1年生(社、音、美)・2年生(国、体、音)、2日目が1年生(国、理、家)・2年生(理、英、美)、3日目が1年生(数、英、体)・2年生(社、数、技)の日程で行われます。今回は両学年とも9教科の長丁場のテストになります。大変ですが、今の頑張りは1年後、2年後の自分の姿に必ず影響することでしょう。

写真は、2年生の3校時の音楽のテストの様子です(左から1組、2組、3組)。私(校長)が見た時は、終了間際で、すで鉛筆を置いている生徒が多くいました。「諦めてるのかな?」と思いましたが、解答用紙を見ると、ほとんど回答欄が埋まっている生徒がほとんどでした。ちゃんと試験対策をして今日のテストに臨んでくれたのですね。

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

|

|

|

|

|

|

本日(10日)の2,3校時、武道場において、特別支援学級の小中(わかば学級・もみじ学級)合同で、「卒業生を送る会」を行いました(小学校HPの記事はこちら)。昨年度は中学校に3年生がいないため、小学校の卒業生だけでしたが、本年度は中学校の卒業生4人と小学校の卒業生7人の卒業をみんなでお祝いしました。

前半のプログラムでは、まず卒業生の決意発表がありました。もみじ学級の卒業生の中学校での思い出とともに、将来の目標を語ってくれる姿に、「心も体も大きく成長したな」と感慨深いものがありました。また、小学生も含め、在校生が将来の自分の姿を思い描くロールモデルになってくれたとも思います。まだ進路が決定してない生徒もいますが、自分らしく夢を実現してくれることを祈っています。

また、もみじ学級の1・2年生が「中学校の紹介」を兼ねて、選択クイズを行いました。その中には、「テストは何教科、何回ありますか?」という問題があり、なるほど4月からの同じ校舎に来るとしても、中学校に進学するということは、小学校の卒業生にとって大きな環境の変化なんだなと感じました。後半のプログラムでは、様々なゲーム等をして、みんなで楽しく過ごすことができました。

どの中学校でも、校区内の小学校とは、特別支援教育の教職員間でしっかり引継ぎを行っているはずですが、合志楓の森中へそのまま進学する児童については、本校の場合は校舎一体型のメリットを活かし、さらに綿密な引継ぎが可能となっています。教室は1階から3階に上がりますが、子供たちにとっても安心感があるのでないでしょうか。

郡市対抗男子駅伝の選手推戴式

郡市対抗男子駅伝の選手推戴式

|

|

|

2月12日(日)に行われる熊日主催の郡市対抗男子駅伝の菊池郡市代表に、2年生の椙山君と3年生の坂口君が選ばれました。それを受けて、本日(8日)の昼休みのZoom放送で、選手推戴式をおこないました。私(校長)からの激励の言葉では、中学生区間4区間の中、2区間を本校生徒が走ることの凄さと誇らしさを述べ、「激走してきてほしい」と伝えました。また、本人たちからも、代表として「全力を尽くす」との意気込みの言葉が聞かれました。

なお、椙山君は5区、坂口君は11区を走ります。14区間、103.3Kmのレースで、午前9時にスタートします。またこの模様は、2月18日の午後3時からにRKKで放送されるそうです。(郡市対抗熊日駅伝2023大会概要:外部リンク)

あと10回(3年生の給食)

あと10回(3年生の給食)

|

|

|

卒業式(3月3日)まで、3年生が中学校に登校する日を数えるとあと16日です。その間、午前中授業の日もあるので、給食を食べるのは、本日を入れて10回になります。3年生は今日も黙食で静かに食べていましたが(写真は左から1組、2組、3組)、本音はお話をしながら楽しく食べたいところでしょう。とは言え、教員にでもならない限り、学校給食が食べられるのはあと10日。高校等に進学すれば、お弁当等が必要になります。食べられなくなって給食の有り難み分かるかもしれせんが、残り少ない給食です。しっかり味わって食べてほしいと思っています。

心肺蘇生法(2年 保健体育)

心肺蘇生法(2年 保健体育)

|

|

|

|

|

|

本日(7日)、2年生は保健体育の時間に心肺蘇生法の実習を行い、消防署からお借りしたダミー人形を使い、実際に傷病者発見から反応確認、呼吸確認、AEDの操作、胸部圧迫などを全員が体験しました。私(校長)が見た時は、4校時の2年2組の授業で、山本 先生の方法の説明の後、生徒たちは実際に「訓練」しました。

私はずっと昔、地元の消防団員で、火事の現場に出動した経験が数回ありますが、大抵は現場到着が遅れて、自分の班の小型ポンプを動かすことは稀です。しかし、朝の4時に出動した1回だけは、未明だったため集合した団員が少なく、自分が中心になって小型ポンプを稼働し消火活動をしました。その時、あの夏場のきつい操法訓練がなかったら、到底対応できなかっただろうと想像します。もちろん実際の現場は訓練どおりではありません。しかし、「基本」を学んでるから「応用」も効くものだとも思います。

生徒たちの今日の訓練は、実際に活かす場面がない方がいいのかもしれませんが、もしもの時には必ず役に立つ経験になると思います。今日の授業で学んだとおり、「大丈夫ですか?」「離れてください」「救急車を呼んでください」などの大きな声をかけ、緊迫感を持って訓練できる生徒なのか否かは、本人の自立度(精神的に大人か否か)を端的に物語っているなとも感じました。

徹底的と和気あいあい(英語の少人数指導)

徹底的と和気あいあい(英語の少人数指導)

|

|

|

本日(8日)の2校時、2年3組の英語の授業は少人数指導を実施していました。担当するのは英語科の 本村 先生と 深水 先生です。私(校長)が見た場面での2人の授業の印象は、本村 先生が「徹底的」で、深水 先生が「和気あいあい」です。テストのことを考えれば、英単語や英文法をしっかり押さえることはとても大事ですから、「徹底的」に指導することが場面によって必要です。一方で英語で大事なコミュニケーションを活発にすることを考えれば、「和気あいあい」な雰囲気も欠かせません。そのどちらも少人数指導であれば、より適切にまた効果的に実現することができます。本年度の県学力学習状況調査では、1学級40人にせまる大所帯の2年生も、英語の学力を着実に伸ばしていましたが、これには明らかに少人数指導の効果が含まれると言ってよいでしょう。

ところで、来年度の新1年生は、熊本県教育委員会の施策によって「中1の35人学級」が適用され、本来の3学級ではなく4学級編制となる予定です。ただし、その1学級増分の教員は少人数指導加配からの付け替えで、全体の教員数が増えるわけではありません。つまりこのままでは、せっかく効果を上げていた英語の少人数指導を実施できなくなります。結局のところ、限られた財源のまま教科指導より学級経営(生徒指導)を優先するということでしょうが、生徒指導面で比較的落ち着いている本校としては、教科指導を優先したいところです。「35人学級」という言葉には、「手厚い指導」や「丁寧な指導」というイメージが付いてきて、耳障りがよいですが、このようなロジックは、保護者の皆様をはじめ世間一般にはあまり知られていないものです。マスコミも教育に突っ込みを入れたいなら、こんなところに突っ込んでくれたらと思います、

7時間授業再開(1・2年生)

7時間授業再開(1・2年生)

|

|

|

| 1年1組(理科) | 1年2組(国語) | 1年3組(英語) |

|

|

|

| 2年1組(数学) | 2年2組(社会) | 2年3組(英語) |

冬の日が短い期間は、部活動の時間を確保する目的もあって、1・2年生は6時間授業でしたが(入試前の3年生はずっと7時間)、2月から部活動の終了時間が遅くなったことに伴い、1・2年生も7時間授業に戻しました。

写真は本日(3日)の7時間目の様子です。多くの生徒は気力を振り絞って学習しているように見えましたが、中にはどうしても集中力が切れてしまう生徒もいて、個人差がよく表れる場面です。もちろんふざけたりする生徒がいれば、学習規律を保つための指導をする必要はありますが、同時に「個別の配慮」というのも教師側に求められるかもしれません。併せて、学級の雰囲気(集団形成度)も大事ですね。周りの友達が集中して学習していれば、それに釣られて何とか頑張れるものです。

先日、戻ってきた県学力学習状況調査では、学力調査の結果に加えて、生徒たちの学習面や生活面の様子を診断して学級づくりに活かす「i-check」という質問紙調査の結果も戻ってきています。学校としては、こちらの分析結果もしっかり活用しながら、現在の生徒たちにとって最適な学習指導・生徒指導ができるよう努めていきたいと思っています。

立志の記念植樹(2年生)

立志の記念植樹(2年生)

|

|

|

|

|

|

2年生は本日(2日)の5校時、立志記念の植樹式を行いました。実際の植樹そのものは。先週のうちに行われていたのですが、本日は「式」として、学年主任の 町田 先生から植樹の意義(込めた思いや願い)を話していただき、植樹の儀式と記念撮影(下段、左から1組、2組、3組)を行いました。

植樹した苗木は「シマトネリコ」という、最近流行の「雑木の庭」によく使われる常緑樹です(住宅展示場で大抵見かけます)。本来は亜熱帯性の樹木なので、先週の寒波で少し葉が痛んでいましたが、1本仕立てなので将来は10m以上の大きな木に成長してくれるものと思います。2年生の皆さんも、この木に負けないよう志を大きく成長してくれることを願っています。

歴史資料館の見学(1年生)

歴史資料館の見学(1年生)

|

|

|

|

|

|

本日(2日)、1年生は菊池恵楓園の歴史資料館の見学を行いました。人数制限があるため、1・2校時に3組、 3・4校時に2組、5・6校時に1組が見学しました。私(校長)が様子を見に行ったのは5・6校時ですので、上の写真は1組の様子です。

すでに3年生は、前期後半(9月)に見学しています(こちらをクリック)が、1年生が授業として全員で資料館を訪れるのは今回が初めてになります。合志楓の森小学校・中学校では、9カ年にわたる「Kaede's Pride Project」として、ハンセン病問題学習を進めており、1・2年生は今の時期(後期後半)に授業を実施する計画です。1年生は「医学から見る」というテーマで、まずは科学的・医学的にハンセン病に関する正しい知識を身に付け、課題意識を高めることから始めることとしており、その導入として今回の見学を行ったところです。

1年1組の生徒たちには、しっかり展示物やキャプション(展示品等の説明)を目を留め、学習シートにメモしている姿が見られました。こういう学習の際、騒いだりふざけたりする生徒がおらず、真剣に学習できていることは、単に真面目ということではなく、知的な好奇心があり、物事を深く洞察することができる生徒が多いからだろうと感心しました。

なお、2年生も来週、歴史資料館の見学を行い、「歴史から学ぶ」というテーマで、ハンセン病問題についての学習を実施する予定です。

「性に関する指導」講演会(2年生)

「性に関する指導」講演会(2年生)

|

|

|

|

|

|

本日(2日)の3・4校時、第2学年はオンラインで「性に関する指導」講演会を行いました。今回は「ゆあさいどくまもと」から 広岡 眞奈 様と 上塚 直子 様を講師にお招きし、「 性暴力のことを知ろう~自分も相手も大切にするために~」という演題のお話を聞きました。「ゆあさいどくまもと」とは性暴力被害者のためのサポートセンターです。

近年、子どもの性被害の深刻さが、社会問題となってきています。お二人からは生徒向けに作成いただいたスライドを用い、「境界線」という言葉をキーワードに、分かりやすくも危機感を促すような貴重なお話を伝えていただきました。とりわけ近年はSNS等の普及により、ネット社会に起因する深刻な事案も多数発生しています。本校生の多くが自分用の携帯端末を所持している実態もあり、生徒たちには今回の講話をしっかり受け止め、正しい使い方、節度ある使い方をして、絶対に被害に遭わないよう注意してほしいと思います。

SNS使用に関する学年集会(1年)

SNS使用に関する学年集会(1年)

|

|

|

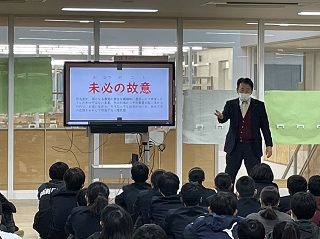

最近、1年生の間で、個人所有のスマートフォンを使ったSNSに関係するトラブルが発生していることを受けて、本日(2月1日)の4校時、学年集会を行いました。

まず、私(校長)から20分程時間をいただき、講話をさせいただきました。はじめに、私が県教育庁のいじめ防止対策班にいた時の経験を踏まえ、学校便り「楓の誉」9月号(ここをクリック)の事例をもとに、SNS上のいじめが、いかに重大な事態を引き起こすのかについて話をしました。また、少し難しい法律用語ですが「未必の故意(みひつのこい)」について、具体的なSNS上への書込みを例に説明させていただきました。生徒たちを少し脅すことなったかもしれませんが、私自身が現実に経験したことを元にしており、スマホを持っていれば誰にでも起こり得ることなので、決して大げさな話ではありません。

その後、SNS利用に関する啓発ビデオを視聴し、最後には学年主任の 光永 先生から、人権教育の視点からまとめをしていただきました。

本日の集会の内容を、1年生の生徒たち1人1人が自身のこととして受け止め、ネット社会を正しく、賢く生きる人物に成長してくれることを願っています。

本のポップ作り(1年国語)

本のポップ作り(1年国語)

|

|

|

本日(31日)の5校時、3階の教室を見て回ると、久しぶりに気温が上がり、日当たりの良い教室の中はポカポカです。そうなってくると給食後ということも相まって、上のまぶたと下のまぶたが仲良くなるものです。そういう時間帯には、先生の話を聞くことが多い授業より、作業などを行う授業の方が、生徒たちは楽かもしれません。

ちょうど1年2組の国語では「ポップ」を作成する授業をしていました。こういう授業だと眠くなりませんね。「ポップ」とは、身近な所で言うとスーパーマーケットなどで商品を分かりやすく紹介しているカードのことで、この授業では、お奨めの本を紹介するポップを完成させているところでした。みんなよく頑張っているようでしたが、伝えたいことがたくさんあると、どうしても文章を長く書いてしまいがちです。いわゆる「キャッチーな」言葉を使い、イラストなども工夫して、見る人の興味を引かなければなりません。しかも「ネタばらし」にならないよう注意も必要ですね。なお、こういう「アナログ」な授業でも、中にはタブレットを利用して情報収集している生徒がいます。これって好ましいことなのかどうなのか、評価に悩むところです。

UDの授業研究会(2年2組美術)

UDの授業研究会(2年2組美術)

|

|

|

|

|

|

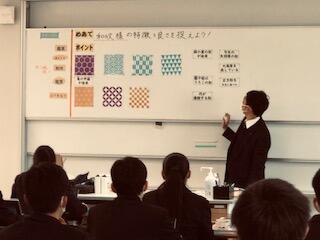

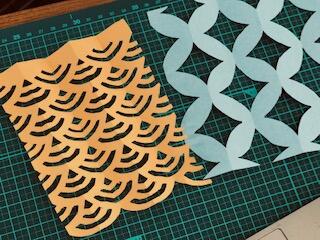

本日(30日)の5校時、UDの授業研究会を行いました。これは、合志楓の森中ブロック特別支援教育連携協議会の研修会の1回で、美術科の 松本 先生が初任者研修も兼ねて、授業を行いました。

題材は「和の文様の特徴と良さを捉えよう!」というもので、「市松(東京オリンピックのロゴで有名です)」や「七法」「青海波」などの日本の伝統的な文様を、実際に色紙を切って製作してみる学習活動でした。

まず、「七法」の文様をハサミ(右利き・左利き共用)で、次に「青海波」の文様をカッターで製作しました。松本先生は、事前に製作動画を作成し、いつでもタブレットで確認できるようするなどの工夫をしていましたが、手先の器用さには、かなり個人差がありますね。「切りやすいよう、ハサミ(カッター)ではなく、折り紙の方を動かす」というアドバイスも、上手く活かせている生徒とそうでない生徒がいました。

その後の授業研究会では、UD(ユニバーサルデザイン)の視点から本日の授業はどうであったか、また改善すべき点はないかなどの研究協議を行いました。もちろん合理的配慮は必要ですが、それが生徒が本来身に付けるべき能力を育てる機会を奪うことになってもいけません。果敢に授業にチャレンジしてくれた 松本 先生ですが、授業者としての道が、そうは容易くないことを実感されたかもしれません。これからもたくさんの経験を積んで、力をつけていってほしいと思います。

入試前半戦終了後の3年生(期末テスト)

入試前半戦終了後の3年生(期末テスト)

|

|

|

|

|

|

昨日(24日)までで、私立の専願特待奨学入試及び公立の前期選抜を終え、高校入試はいわば「前半戦終了」という感じです。今朝の朝の会前の様子を3階まで見に行きましたが(上段:左から1組、2組、3組)、特に浮ついている様子や落ち込んでいる様子は見られず、いつもの落ち着いた3年生です。

本日からは3日間は、後期の期末テストがあります。写真(下段:左から1組、2組、3組)は2校時の理科のテスト様子ですが、テストそのものは慣れたとういうか、「もう飽きた」という感じかもしれませんね。しかし、今回は中学校生活最後のテストで、実技教科もあります。有終の美を飾るべく、しっかり取り組んでくれたらと思います。

校長の道徳の授業(3年)

校長の道徳の授業(3年)

|

|

|

|

|

|

本来の3年生のローテーション道徳は冬休み前にあったのですが、その際は他の業務との調整がつかず、私(校長)は「かてて」もらえませんでした。しかし、卒業前にどうしてももう一度3年生の授業をしたいと思っていた私は、3年部にお願いし、先週の11日に3年2組、本日(19日)の2校時に3年1組、4校時に3年3組の道徳の授業をすることが叶いました。写真は担任の 矢野 先生が撮ってくれた3年1組の授業の様子です。

題材は「世界平和を考える」で、資料は「本とペンで世界を変えよう」というノーベル平和賞をとったパキスタンの少女 マララ・ユスフザイさんに関するものでした。前半ではマララさんの国連総会での実際のスピーチをyoutubeで視聴してもらい、中盤ではスピーチの中にある「一人の子ども,一人の教師,一冊の本,そして一本のペンが,世界を変えられる」という言葉に、マララさんのどんな思いが込められているのかを考えました。その際、ICTの教育活用にこだわってきた私からは、「1台のタブレッドでも世界を変えられるかもしれない」という問いかけをしました。

また終盤では、「世界平和の第一歩には、どんなことがあるだろう」について意見交換をしました。その意見の多くが、今日の授業というよりもこれまでの教育活動、とりわけ人権学習や総合的ば学習の時間での学びが反映されているものが多く、3年生の中学生活での学びの深さに感心させられたところです。

終業式や卒業式はありますが、おそらく授業で3年生の前に立つのはこれが最後と思います。そこで、授業の終わりには、合志楓の森中の新たな歴史と伝統を創る立役者となった3年生に、校長としての感謝の思いを伝えさせていただきました。歳を取ると涙腺が緩んで困ります。卒業式の式辞がちゃんと言えるか心配になってきました。

立志式(2年生)

立志式(2年生)

|

|

|

|

||

本日(18日)の5校時、2年生は多目的室で立志式を行いました。

はじめに、各学級の代表の生徒6人が、現在の自分自身をみつめ、良さや課題を踏まえながら、各自の「啓発録」を発表しました。これは学級活動の中で、橋本左内の「啓発録」を受けて学習してきたことを発展させたもので、学年発表した生徒以外は各学級で今後、発表することになっていす。

次に校長の話では、まずパノラマ写真(下段)で、立志式を迎えた2年生の「面構え」を撮影させていただきました。いみじくも本日は熊本市内の私立高校の専願特待奨学入試で、「受験本番を迎えた」とも言える日です。さて、2年生のちょうど1年後の「面構え」はどのように変わっているよでしょう? とても楽しみです。その後、14歳になった責任の取り方の一つとして、少年審判の概要を説明しました。ここに外部リンクをはっておきます(肥後っ子のシグナル:少年審判についてはP32~33)ので、保護者の皆様も一度目を通されてみてはいかがでしょうか?

また、本校の学校教育目標にもある「夢と誇り」を持って学校生活を送ることの大切さについても話をしました。合志楓の森中の開校とともに入学し、初めて中学校3年間のサイクルを回して卒業する生徒たち。つまり、現2年生が卒業する時に「本校は校舎だけでなく、中身も完成する」と言えるでしょう。そういう立場であることに誇りを持って学校生活を送れるならば、各自の夢の実現も近づくのではないかと思っています。

なお来週、準備が整い次第、立志式の記念植樹をする予定になっています。

高校入試の面接指導

高校入試の面接指導

|

|

|

私立高校の奨学特待専願入試や公立高校の前期選抜では、面接試験がある高校を受検する生徒がいます。

それらの生徒に対しては、事前に面接指導を行っており、私立高校については、すでに私(校長)と 髙橋 教頭先生が分担して実施したところです。公立高校については人数も多く、さらに実技検査や作文等を行う学校もあって、教職員の人員的に厳しいところもあったのですが、この度、退職校長会の「学校教育支援事業」として、お2人の元校長先生にご来校いただき、対象生徒をご指導していただくことができました。

本日の午前中は、昨日に引き続き、合志市歴史資料館の館長でもあられる 角倉 先生に集団面接の生徒たちに対して、入室の仕方から挨拶や立ち振る舞い、受け答えの仕方まで、丁寧なご指導を いただきました。生徒たちは相当緊張しているようでしたが、その緊張を一度味わっておくことが、本番でのより良い面接につながるのではないかと思います。

器械(跳び箱)運動(2年体育)

器械(跳び箱)運動(2年体育)

|

|

|

現在2年生の体育の授業は、器械運動の跳び箱運動を行っています。現在は台上前転にチャレンジしていますが、跳び箱の上で一回転するのは、結構な勇気もいるようで、中には躊躇してしまう生徒もいるようです。しかし、担当の 井上 先生はその辺りの工夫をしているようで、段階的にレベルを上げたり、お互いに補助をし合ったりしている様子も見られました。台上前転ができた生徒は、ハンドスプリング(回転の途中で台上から飛び跳ねて着地)に挑戦します。一番レベルの高いのグループの中には、もうすでにハンドスプリングの動きになっている生徒もいました。

実力テスト

実力テスト

|

|

|

昨日(10日)と本日(11日)のい2日間、実力テストを実施しました。今回の実力テストは、県の各教科研究部会が作成したテスト(いわゆる「県版テスト」)ですので、1年後・2年後に必ず進路選択を迎える1・2年生にとっても、自身の実力を知る良い機会になると思います。

写真は本日の1校時の社会のテストの様子(左から1の1、2の1、3の1)ですが、社会科担当の 町田 先生にテストの難易度をたずねてみると、「本校の定期テストの方が難しい」とのことです。また、3年生のある生徒に小声で「難しいね?」とささやいてみても、「それほどでも‥‥」という表情です。そうなれば、平均点もかなり高くなりそうですね。つい期待してしまいます。

なお今後のテストは、ペーパーテストだけでなく、タブレット等を使ったCBT(Computer Based Testing)が順次導入されていくことが予想されています。本校では先手を打って、様々な取組を試行していこうと校長は目論んでいるところです。

冬休み明け集会

冬休み明け集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(10日)の1校時、冬休み明け集会をオンラインで行いました。

会に先立ち、まず宮崎県から転入する生徒1人の紹介がありました。なお、事前の打合せの際、その生徒のお母様からは、「本校HPを見たことが合志楓の森校区に転居する決め手になった」との嬉しいお言葉をいただいたところです。

集会ではまず、各学年代表及び生徒会執行部代表の生徒4人から後期後半への抱負についての発表がありました。原稿やタブレットは手にしてはいたものの、発表した4人ともに、画面の向こうにいる人たちを意識し、適宜視線を上げて(いわゆる「カメラ目線」で)話ができていることに感心しました。また内容的にも、具体的な目標とする姿やそこに至るまでの見通しも述べられており、他の生徒たちのロールモデルになってくれることでしょう。

その後、私(校長)からの話になりました。最近の集会では、私が言おうと思っていたかなりの部分を代表の生徒たちが先に話してしまいます。校長の思いや願いを多くの生徒たちが共有してくれている証拠だと思いますが、今日も正直、嬉しい悲鳴状態でした。

その後、研究部から研究主任の 別府 先生と「学びのルーブリック部会」の光永 先生から、合志楓の森小学校・中学校が目指す資質能力についてのお話がありました。

門松作り

門松作り

|

|

|

|

|

|

昨日(25日)、合志楓の森中学校PTAは、「門松作り」を行いました。中学校は東門に設置する門松を担当し、今回も黒石原自治会の皆様にお世話になり、参加した生徒会執行部・各員長の10人の生徒も、作り方を教えていただきながら一緒に製作しました。

門松と言ってもその作り方は様々で、ここで作っていたものは「笑い竹」と言って、竹を節のところで切って切り口が笑顔のように見えるやり方でした。また、24日(土)に、小学校PTAでみんなの玄関に作っていただいた門松(こちらをクリック)は、土台を竹で巻いてありますが、こちらは筵(むしろ)です。造る人のこだわりもあるみたいです。

周囲には松・梅ののほか、葉ボタンや千両・南天なども飾っていただき、とても豪華な門松になりました。生徒の中には「あー、カリフラワーだ!!」という子もいて、さすが現代っ子です。何でも経験してみることは大事ですね。

おかげてとても良い新年(令和5年)を迎えられそうです。地域の皆様に支えられて学校が成り立っていることを改めて実感させていただきました。

生徒会の委員長任命式及び新旧交代式

生徒会の委員長任命式及び新旧交代式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(23日)の4校時、生徒会の委員長任命式及び新旧交代式があり、裏方も含め全て生徒たちの運営・進行で執り行われました。

開会の後、まず始めに新生徒会長の 中村 さんから各委員長・副委員長へ任命証が渡されました。その後、中村 会長からの「3年生へのお礼の言葉」があり、ゼロから生徒会活動をスタートさせた3年生へ尊敬の言葉とともに、「引き継ぎ、いつかは超えたい」との決意が述べられました。引き続いて旧生徒会長の 三村 さん、旧代議員長の 福本 君から「3年生代表の言葉」がありました。三村 旧会長の「いつでも相談してください」の言葉からは、後輩への励ましとともに一抹の寂しさを感じているようにもうかがわれました。最後には、新委員長等を代表して 垂水 さんと 戸上 君から挨拶があり、やる気に満ちた決意表明の言葉が聞かれました。

私(校長)は一部始終を見ていましたが、この式の印象を一言で述べると、それは「品格」です。自治の精神に満ちた本校生徒会の伝統が見事に引き継がれようとしていることに、校長として喜びと誇らしさを感じたところです。

冬休み前集会

冬休み前集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(23日)の2校時に冬休み前集会を行いました。新型コロナウイルスの第8波による感染拡大が懸念されるため、今回もオンラインでの開催となりましたが、情報委員の生徒のZoom接続の操作なども手慣れたもので、本校ではこれが普通になっている感があります。

集会の前には、たくさんの表彰をさせていただきました。文化・学習面だけでなく、部活動でも多くの表彰があり、文武両道の合志楓の森中学校になりつつあることを嬉しく思いました。

集会ではまず、生徒代表として、1年の中山さん、2年の松村さん、3年の浦さん、生徒会副会長の清水君が、後期前半の振り返りと冬休みや後期後半へむけての抱負を発表しました。私(校長)は、その発表の中に「感謝」の気持ちを表す言葉がたくさん聞かれたことが、生徒たちに確かな成長があった裏付けだろうと感じました。

このように代表生徒の発表が素晴らしかったですし、あとで生徒指導主事の 後藤 先生と養護教諭の 橋爪 先生からお話があるので、私の校長講話では一切、指導的・注意的な話はせず、これまでの数多くの成果や実績を振り返って褒めまくりました。ただ最後に一つだけ、3年生には、最後のお務めとして「進路選択に向けた足跡をしっかり残してほしい」、1・2年生には、「その3年生の姿をしっかり見ておいてほしい」とお願いしました。

「親の学び」講座(次世代編)

「親の学び」講座(次世代編)

|

|

|

|

|

|

本日(22日)の5・6校時、2年生は「親の学び」講座(次世代編)を行いました。講師は、菊池教育事務所の水上 社会教育主事で、県教育庁社会教育課の 田原 審議員、小園 主幹及び 工木 社会教育主事もご参観されました。

「親の学び」講座とは、県教育庁社会教育課が推奨しているプログラムで、特に次世代編は、間もなく大人になる高校生や中学生が、大人になったときや親になったときに必要な「自立」や「将来働く上で必要な力」等をメインテーマにしています。

最初は生徒たちにも若干堅さが見られましたが、水上社会教育主事がとても気さくで愉快な方なので、いくつかのアイスブレーキングの後、だんだん雰囲気が盛り上がってきました。本日のテーマである「自分の将来設計に向けてやっていくことを考えよう! ~社会で求められる人になるために~」の活動になった頃には、各グループで活発な意見交換が行われていました。

ちなみに、企業の社長さん方が「新卒採用の選考にあたって特に重視した点」は、1位:コミュニケーション能力、2位:主体性、3位:チャレンジ精神だそうです。実際に自分たちが大切だと話し合った資質・能力とは違っていたグループもあったかもしれませんが、大事なことはしっかり自分の将来と向き合うです。このプログラムが、そのきっかけになりそうな生徒の表情も見てとれました。

なお、講座中に提示された「中高生が思い描く将来についての意識調査2021(ソニー生命保険株式会社)の「将来なりたい職業」調査における、「教師・教員」が男子高校生は5位(9.5%)、女子高校生は3位(10.3%)という結果は、教員不足の現状からすれば、少し意外に感じました。現在の中・高生には、ぜひその志望を持ったまま社会人になってほしいと思いました。

この活動を通して、もうすぐ小学校も含めた義務教育9学年の最高学年となる2年生に、しっかりした考えを持つ生徒が増えるのではと期待を持ちました。また、水上 社会教育主事の多様な意見を認めるというスタンスでのプログラムの流れは、本校教職員にとっても大変参考になるものであったと思います。

縦割り人権集会

縦割り人権集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(20日)の3・4校時、縦割りの人権集会を行いました。本日は、小学校5年から中学校3年までの1組と5年4組が参加し、Zoomで各教室をつないで行いました。先日の小学校1~4年の人権集会(こちらをクリック)は、体育館等に集合して行いましたが、今回は受験を控えた中学校3年生にも配慮し、オンライン集会としました。

発表する学年は、多目的室へ移動して発表し、他の学年は教室で発表を聴き、お返しの言葉をプリントに書きました。最初オンラインの接続に不具合があったり、音声の調整等に手間取ったりしため、残念ながらお返しの言葉を集会中に返すことはできませんでしたが、他学年の発表を聴いて、差別や人権に対するお互いの認識を深め合うことはできたと思います。小学生・中学生のどの学年の発表も、人権学習で学んだことをしっかり伝えることができていましたが、特に昨年度まで小学生だった中学校1年生は、中学生らしい発表で成長ぶりを見せることができたと思います。小学生の意識を高める上でも、とてもよい機会となったのではないでしょうか。

なお、明日は各学年2組、明後日は各学年3組が縦割りで人権集会を行う予定です。

ことのは作品コンクール表彰式

ことのは作品コンクール表彰式

|

|

|

|

|

|

7日(土)の午後、ヴィールの文化ホールで「第11回合志市ことのは作品コンクール」の表彰式が行われました。これは、合志市教育委員会が主催主催する一行詩、ポエム、作文、短歌(中学生のみ)の4部門のコンクールで、合志楓の森中からもたくさんの作品を出品していました。

当日は、市内小中学生の作品4750点の作品の中から、それぞれの部門ので選ばれた優秀賞、優秀賞、入賞作品の表彰があり、本校からは11作品が入賞しました。都合で出席できなかった生徒もいましたが、出席した生徒には、中島 教育長から直接、表彰状が授与されました。また、最優秀賞に入選した 塚元 さん(2年)の作品は、スライドとともに本人が朗読し、披露されました。

元熊本放送アナウンサーの 岩元 審査員長からは、「仁(ジン:=相手への思いやり)を大事にしていれば、人を傷つける言葉は出ない。」との講評があり、改めて言葉を大切さを考えさせられました。

オンライン授業参観

オンライン授業参観

|

|

|

|

|

|

昨日(12日)の5・6校時、オンラインによる授業参観を行いました。前回もオンラインだったので、今回はぜひ保護者の皆様に来校いただいての実施としたいと考えていましたが、第8波の感染拡大が本校でも見られるようになったため、やむなく今回もオンラインにしました。その上、2年1組は緊急の学級閉鎖のため実施できず、1年1組では授業者が変わったりと、新型コロナに振り回されている感があります。

ただし授業では、普段と全く変わらなない様子が見られました。中にはテスト返しもの場面をそのまま見てもらったりと、リアルな授業風景を保護者の皆様に見てもらったのは、それなりに意味があったかもしれません。

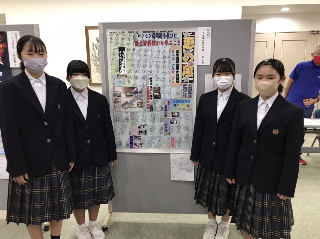

壁新聞コンクールの表彰式

壁新聞コンクールの表彰式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12月10(土)、熊本日日新聞本社で、熊日新聞コンクール中学生の部の表彰式が行われ、1学年主任で国語担当の 光永 先生に引率いただき、1年生3クラスの壁新聞コースのメンバーが出席しました。

1年生での出席者は合志楓の森中学校だけだったそうで、出席した生徒たちはとても緊張していたそうですが、他校の2・3年生を押さえての熊日賞、優秀賞とあって、改めて凄いなと思いました。

審査委員長(熊本県立大 半藤学長)の講評では、探究型の記事や目を引くレイアウトなどについて賞賛のお言葉をいただきました。なお、本日の熊日朝刊にも表彰式の様子が記事で載っていました。

【12/13追記 2022.12.11 熊本日日新聞朝刊より引用】

|

合志楓の森など表彰 2022熊日新聞コンクール中学新聞の部 「2022熊日新聞コンクール中学新聞の部」の表彰式が10日、熊本市中央区の熊本日日新聞本社であり、グランプリの熊日賞に選ばれた合志市立合志楓[かえで]の森中1年2組の「恵の風」など入賞18点の代表者に、熊日の梅野智博事業部長が表彰状を贈った。 |