小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

|

|

|

|

|

|

本日(27日)の午前中、小中合同の校内研修を行いました。

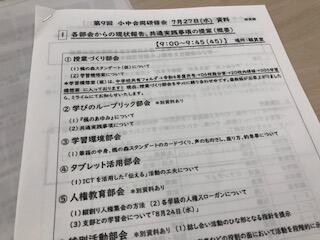

前半は校内研究(テーマ研)に係る研修でした。本校では小中合同の研究テーマを「自他の存在を大切にし、自ら考え、自ら行動できる生徒の育成 ~学びの連続性を意識した教育活動を通して~」と定め、研究・実践に取り組んでいます。その具現化に向け、本日はまず、先日の校内研修において各部会(①授業づくり部会、②学びのルーブリック部会、③学習環境部会、④タブレット活用部会、⑤人権教育部会、⑥特別活動部会、⑦集計・分析部会)で話し合われた内容の報告かありました。その後、⑥特別活動部会からの提案を受けた形で、小中合同で行う委員会活動の内容を、10の委員会等の小・中担当者が集まって検討しました。その検討例を数点紹介しておきます。

〇 小・中合同の図書委員会で、小学校低学年に向けた読み聞かせをする。(小:図書、中:図書)

〇 小・中学校の学校行事に係る交流掲示板を作成する(小:企画、中・執行部・代議員)

〇 現在、中学校がZoom配信で行っているお昼の放送を小学校にも配信し、小中合同で放送する。(小:放送、中:放送・情報)

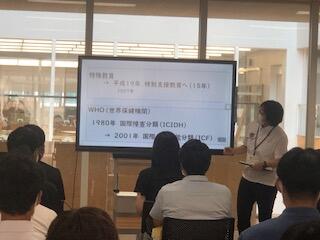

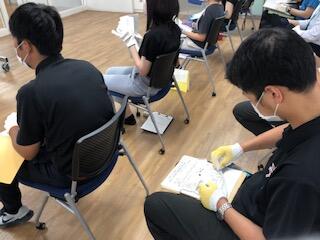

また後半は、特別支援教育に係る研修を行いました。この研修では、子供の「わかならい」「できない」を感覚的に理解するために、ビデオ視聴や体験そのものによる疑似体験を行いました。軍手をしたまま紙を一枚一枚めくってみたり、財布から硬貨を取り出そうとしてみたりすると、普段は簡単にできることも思うことにも、とても困難さを感じるものです。合志市は17年程前に、西合志南中学校区において、特別支援教育の文部科学省指定を受け取り組んできた経緯がありますので、特別支援教育に関して比較的進んだ地域だとは思いますが、今日のような研修を通して、常に認識を新たにしておくことは必要です。まずは、児童生徒の特別な状況に際した場合に、自分たちの感覚や常識で決めつけないことや、あらゆる可能性から子供の特性を探ろうとする姿勢が大事だと思いました。

なお、小学校のHPにも記事がありましたのでリンク(テーマ研・特別支援教育)をはっておきます。