亀城ヶ丘だより

【法隆寺】031210

最初の見学地、聖徳太子縁の法隆寺に到着しました。空いていて、ゆっくり見学できました。

【お弁当タイム】031210

弁当が届いた9時頃には食べたい、食べたいという声が聞こえていました。新幹線の中で楽しいお弁当タイムです。

新八代駅着

三日間お世話になる、添乗員の西田さんの説明を真剣に聞いています。これから新幹線に乗り込みます。気持ちが高まっています。

【修学旅行1日目】031210

いよいよ待ちに待った修学旅行。20分後にはヘルシーパークに集合です!

1日目の予定は以下の通りです。旅行の様子はHPに随時アップします。

7:48新八代駅発

11:28新大阪駅着

13:10法隆寺

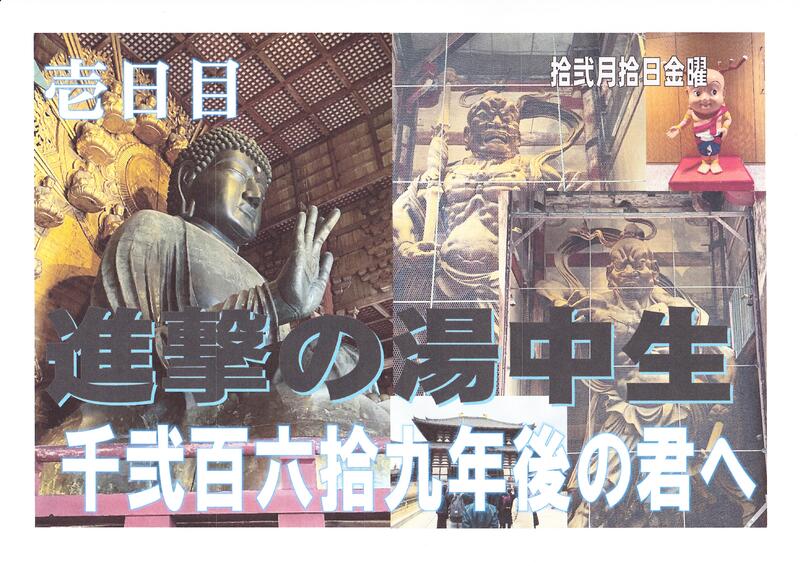

15:00奈良公園・東大寺南大門(金剛力士像)・東大寺大仏殿

17:40なごみ宿「都和」着

【明日から修学旅行】031209

明日から修学旅行です。朝6時20分ヘルシーパーク芦北集合!もう一度荷物や服装の準備と確認を済ませたら、早く休みましょう。朝の検温、健康観察カードの提出もお忘れなく。では睡眠十分、元気で明日を迎えましょう!

3日に出題した漢字の読みの回答です。

①華厳宗(けごんしゅう)、②舎利殿(しゃりでん)、③殺陣(たて・たち)、④塔頭(たっちゅう)、⑤太秦(うずまさ)、⑥廬舎那仏(るしゃなぶつ)、⑦斑鳩(いかるが)、⑧阿闍梨餅(あじゃりもち)、⑨文楽(ぶんらく)、⑩音羽山(おとわさん・おんわさん)、⑪鹿苑寺(ろくおんじ)、⑫慈照寺(じしょうじ)、⑬金剛力士像(こんごうりきしぞう)、⑭建立(こんりゅう・けんりつ)、⑮警策(きょうさく・けいさく)

【迷い猫】031209

11時半頃、猫が迷い込んできました。ピンクのダニよけの首輪と、肉球のマスコットがついたオレンジ色のハーネスをつけています。運動場の指令台付近で遊んでいます。お心当たりの方はすぐに運動場まで。

【修学旅行未来日記】031208

今日は2年生は振替休業日です。さて、どんな修学旅行になるでしょう。私の未来日記によると…。

ヘルシーパーク芦北に予定時刻より前に集合。しおりや健康観察カードを教室に忘れたという生徒もおらず、予定通り6時半に出発しました。みんな元気で、養護のK先生もまずは一安心。担任Y先生は毎日八代からの通勤。「この道はさっき通ったのになぁ。」というつぶやきが聞こえます。

車の流れはスムーズで予定よりも早く新八代駅に到着。7時48分発の新幹線さくら542号に乗り込みます。学校では2年生副担H先生の、「生徒は今頃新幹線か、うらやましいなぁ、中で騒いでいたらかんしんせんですよねぇ。」と言うダジャレを教頭先生に発しますが、修学旅行団に届くはずもありません。

新幹線内で弁当を食べて、11時28分に新大阪駅到着。芸人に会わないかとキョロキョロしながら移動、一行はバスに乗り込み13時10分に法隆寺到着。学年主任のM先生から「法隆寺を建てたのは誰でしょう。」というクイズが出されます。生徒は「聖徳太子」と答えますが、正解は「大工さん」。さらに体感温度が下がります。

16時20分までは奈良公園と東大寺を見学。金剛力士像の迫力、大仏の大きさに圧倒されました。奈良公園では妙に鹿に好かれた生徒もいました。私はHPの更新中、楽しさが伝わると良いなぁ。

宿泊所のなごみ宿「都和」到着は17時40分頃。夕食ではご飯を何杯お替りするかが競われました。

班長会議を終え22時30分消灯。見回りの先生の足音が聞こえます。ドアを開けられますが、生徒たちは寝たふりをしてやり過ごします。先生たちは自分たちもそうだったと昔を思い出し、気づかないふりをして去って行きます。あっという間の一日目が終わりました。(H)

【修学旅行新聞】031206

【授業参観】031203

今日は1年生と2年生の授業参観、1年生は親子木工教室、2年生は修学旅行の事前学習発表会を行いました。

【3年生の昼休み】031202

今日はとてもよく晴れました。3年生男子の昼休み、運動場で受験勉強のストレス発散中!

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)