亀城ヶ丘だより

【東映太秦映画村】031211

怖かった〜。みんなで慰めています。終わった後は絵馬の前で。良いことがありますように。草野先生、山口先生もチャレンジしました。(前田先生は医師に止められている、私は孫が生まれたばかりで命を失うわけにはいかない。という正当な理由で入りませんでした。怖いわけではありません。)

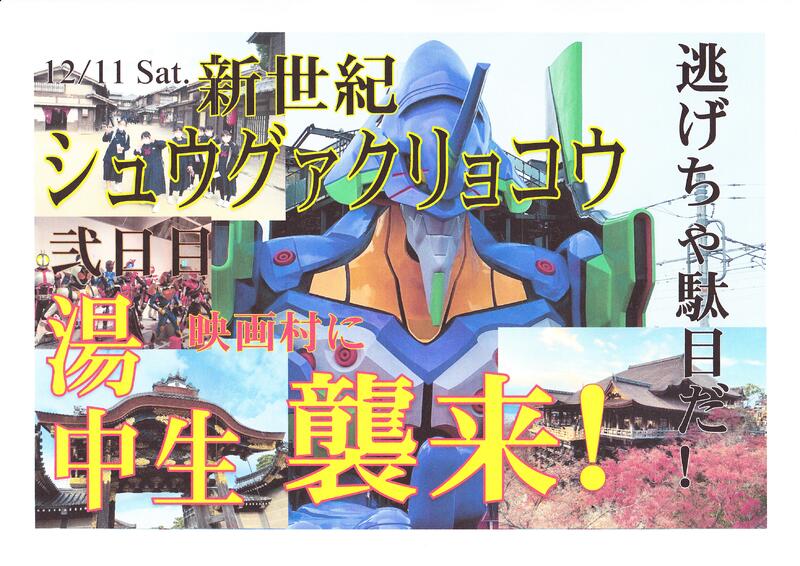

【湯中生参上!】031211

映画村に湯中生参上!大量のフィギュアを見て舞いあがっています。ケースの中に入りたいと言っていましたが、何のフィギュアでしょう?

水戸黄門のパネルの前でご飯を食べて、見学に向かいます。お化け屋敷が一番人気のようです。

【金閣!】031211

みんな楽しみにしていた鹿苑寺金閣に到着、背の高い竹垣抜けると突然現れる金閣の美しさに声がもれました。良く晴れていて、みんな素晴らしい写真が撮れました。写真コンテストをしたいですね。

【ウグイスはどこにいる?】031211

【バッチリです】031211

残さず食べて、あと片付けまでバッチリをパチリ。さて、どの席でしょう?

【修学旅行2日目】031211

修学旅行2日目の予定は以下の通りです。

8:45二条城

10:10鹿苑寺金閣

11:20太秦映画村

14:20三十三間堂

15:10音羽山清水寺

17:40なごみ宿「都和」着

【おはようございます】031211

【班長会議】031210

班長が集まり、1日目の反省をしています。このあと、しおりのまとめをして休みます。しっかり寝て明日に備えます。

【夕食】031210

夕食の時間。Jくんの感想発表の後、同じ方向を向いて黙食です。何杯もおかわりをして動けません。

【進撃の仁王像】031211

東大寺に到着するや否や鹿の歓迎を受けました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)