|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

【講演会】地域経済から考える南小国町の未来

2月5日(木)の午前中に、南小国町政策顧問の枝廣淳子さんをお招きして「地域経済から考える南小国町の未来」というテーマで講演していただきました。「地域経済」という中学生には少し難しく感じられるテーマでしたが、地域内で経済を回すことの大切さや緊急時には自給経済やおすそ分けの経済が強さを発揮するということを身近な例を交えて分かりやすくお話しいただきました。生徒たちは、自分には関係ないと思っていた「経済」という視点から自分の消費を見直していました。これからの南小国を作っていく生徒たちにとって、とても大切な視点を得る貴重な機会となりました。素晴らしい講演をありがとうございました。

無駄のない木材活用(2年 木育学習)

1月22日(木)の午前中に、2年生は木育学習をおこないました。役場からバスに乗り、田の原公民館に向かいました。公民館でヘルメット等の装備を身に着け、近隣の山へ。南小国町で山林の管理をされている三嶋さんから、林業の必要性や大変さなどの話をしていただき、伐採の様子を見学させていただきました。チェーンソーやワイヤーなどを使いながら思った方向に切り倒す様子に生徒たちは「すごい技だ」と感動していました。

その後、Fablab南小国へ。Fablabでは、伐採されるときに切り落とされる杉の葉を使った精油づくりを見学させていただき、サシェ(香り袋)の製作を体験しました。今まで廃棄されていた杉の葉から素敵な香りのオイルを取り出したり、オイルをとったあとの葉でほうじ茶をつくったりと、1つの物を無駄なく最後まで利用されていることに生徒たちは驚いていました。

身の回りにある木々にも多くの人の手が入っていることで守られてきたこと、そして考えて活用することでこれからも守っていくことができることを学ぶことができました。

貴重な機会を作ってくださった皆様、ありがとうございました。

3年生合格祈願 竹の熊天満宮絵馬奉納

1月13日(火)晴天の中、竹の熊天満宮にて3年生が絵馬の奉納を行いました。

竹の熊の大ケヤキを使用した絵馬を準備していただき、受験に向けての願い事と個人の願い事を書き込みました。

それぞれの願いが叶うように、受験に向けて3年生頑張っています。

第3ステージ終了! 生徒会役員・専門委員長 任命・引継式

12月23日(火)に冬休み前全校集会と生徒会役員・専門委員長の任命式と引継式がおこなわれました。全校集会では校長先生から「今、良いと思ってとった行動でも、時間がたって振り返ると後悔することがある。だからこそできるだけ後悔がないように考えて行動していこう」という話がありました。その後、生徒指導と養護から話がありました。クリスマス、お正月ということで気が緩みがちですが、羽目を外しすぎて後悔しないように過ごしてほしいです。

全校集会の後の任命式・引継式では、旧役員・委員長へ感謝状を、新役員・委員長に任命状が授与され、それぞれ1年間の振り返りやこれからの1年間の決意などを発表しました。

3年生は1年間、いろんな場面で人前に立ち、頑張ってきたことで自分の思いを堂々と話せるようになりました。1年間の成長に感動しました。

新役員・委員長の1・2年生は、これから頑張りたいという思いを一生懸命話しました。役員・委員長として初めての場と言うこともあり、とても緊張した様子でしたが、これからの成長に期待できる「伸びしろ」を感じました。

来年の南中も楽しみです!

火災避難訓練

12月16日(火)に消防署の方に来ていただき、火災避難訓練をおこないました。非常ベルが鳴ると、先生方が確認と初期消火をおこない、放送で火災が発生したことを全校に知らせました。その後、生徒たちは各教室で出された指示をもとにグラウンドへ避難しました。全員が避難後、人員確認までスムーズに進み、約3分で避難を完了することができました。

その後、水消火器を使った消火訓練をおこないました。周りに火災が発生していることを大きな声で知らせて、初期消火にあたることや、炎ではなく燃えているものに向けて消火器を噴射すること、少しでも危ないと感じたら初期消火をやめて避難することなど、大切なことを教えていただきました。

学校では生徒が消火にあたることはほとんどありませんが、もしもの時に使用できるように今回学んだことを忘れずにいてほしいと思います。

今回、ご指導いただいた北部分署の皆様、ありがとうございました。

校内人権集会

12月15日(月)に校内人権集会をおこないました。今回は集会の目的を全体で確認した後、熊本県人権子ども集会での発表動画を4本(小学校・中学校・支援学校・高校の発表)視聴しました。それぞれの動画を視聴した後に、感じたことや考えたことを近くの人と交流し、全体で発表しました。学校生活や友だち関係など自分のことを振り返った感想を伝え合っていました。

生活習慣病(糖尿病)予防授業(2年生)

12月9日(火)に2年生を対象に小国郷糖尿病対策チームブルーの皆様より糖尿病予防授業をしていただきました。「糖尿病」について、種類や合併症などの知識を詳しく学びました。糖尿病の合併症について「し(神経障害)め(目 網膜症)じ(腎臓障害)」で教えていただきました。また、普段の食事にどれだけ糖質が含まれているかが示されると、生徒たちも本校職員も驚いていました。さらに、グループごとに学びを踏まえて糖尿病についてのキャッチコピーを考えて発表しました。いくつかご紹介します。

「甘酸っぱい 青春を送るため 脱甘党」

「甘い誘惑から始まる糖尿病 見直そう自分の食生活」

「しめじはイヤかい? 家から出なさい!!」

学んだことを生かしながら、心に残るようなユーモア溢れるキャッチコピーができあがりました。

講話に来ていただいた、小国郷糖尿病対策チームブルーの皆様、ありがとうございました。

1年生の劇・合唱発表会(授業参観)開催

12月5日(金)の午前中、保護者の皆様をお迎えし、南中文化の日に発表できなかった1年生の劇と合唱発表会を開催しました。

1年生の劇「合唱祭がなくなる日」は、学級で合唱祭に向けた取り組みをする中で、ぶつかり合ったり話し合ったりしながら団結をしていく姿を表現した劇です。実際に合唱発表会の練習に取り組むことで、リアルな心情を表現できていました。

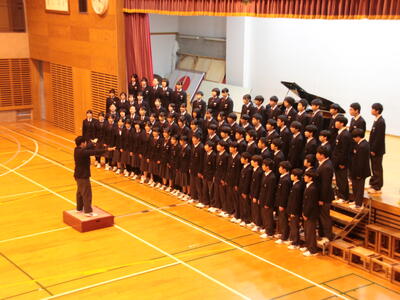

そして、合唱発表会では、各学年の合唱と全校合唱を披露しました。

1年生は「大切なもの」

入学して初めての合唱発表会でしたが、劇の練習とともに、25人全員が団結していくことで、気持ちのそろった素晴らしい合唱でした。

2年生は「地球星歌~笑顔のために~」

指揮者やパートリーダーを中心に意見を出し合いながら練習してきました。それぞれのパートが声を響かせることできれいなハーモニーとなりました。

3年生は「ふるさと」

中学生活最後の合唱発表会。様々な思いをもちながら気持ちを合わせて練習をしてきました。来年からは学校も住む場所もばらばらになりますが、みんなで作り上げた合唱がずっと大切な思い出になると思います。本当に素晴らしい演奏でした。

そして全校合唱「COSMOS」

阿蘇郡市音楽会でも披露しましたが、声量やパートごとのバランスなど、さらにグレードアップした合唱になりました。

ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

南中文化の日

11月9日(日)に南中文化の日(学習発表会)を開催しました。本年度は「一星一輝」のスローガンのもと、南中生の一人ひとりが輝いた日になりました。

開会行事では、執行部による生徒会活動の紹介や実行委員会(文化委員)による展示の紹介がありました。執行部やそれぞれの学年、専門委員会での取り組みを紹介しました。体育委員は、「きよらっ子の歌」の曲に合わせて自分たちで作った「きよらっ子ダンス」を初披露しました。

その後、個人での発表をおこないました。まず、夏休みにグローバルジュニアドリーム事業で台湾を訪問した生徒が、文化交流や学んだことの発表をしました。次に意見発表では、2名の生徒が、自分の生活の中で感じたこと、考えたことを綴った人権作文を発表しました。

そして各学年の劇。感染症の流行のため急遽1年生の発表が中止となりましたが、2・3年生は一生懸命練習してきた成果を出すことができました。2年生は平和の大切さについて、3年生は進路選択についての発表でした。どちらの劇も考えさせられる内容でした。

最後に吹奏楽部の演奏がありました。演奏の中で、部長の引継ぎもおこなわれ、とても感動的な演奏でした。

足元の悪い中ご来校いただいた、ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

「エネルギーと私たちの暮らし」について(講演会)

10月23日(木)に南小国町政策顧問の枝廣淳子さんをお招きして、「エネルギーと私たちの暮らし」について講演会を開きました。毎年ご講演いただき、今回で8回目になります。お話の中で様々な発電方法の特徴を教えていただき、エネルギーについて考えるきっかけとなりました。循環型社会をつくっていくために、どんなエネルギーを選択し、使用していくのかを考えることが大切です。環境について考える機会をいただき、ありがとうございました。

校内写生大会

10月17日(金)に校内写生大会を開催しました。とても良い天気だったので、生徒たちは熱中症の対策をしながら、南小国町の素晴らしい風景を一生懸命描きました。南中文化の日に展示しますので、ご来場の際には、ぜひご覧ください。

前期終業式および後期始業式

10月10日(金)に前期の終業式、15日(水)に後期の始業式をおこないました。式の始めに各学年1名と生徒会執行部1名より生徒意見発表がありました。それぞれの生徒は自分の生活や学習を振り返り、後期の決意を発表しました。

その後、校長より「学び」についての話がありました。人と比べるのではなく、昨日の自分と比べることで成長に気づいてほしい。学びを他の教科や生活に繋げ、広げてほしいという話でした。できていることは、自信をもって「できる」とアピールできる力はこれからとても大切になってきます。後期も、一つ一つの行事や毎日の学習などで、成長していきたいと思います。

修学旅行に行ってきました

9月17日(水)から19日(金)の2泊3日で、2年生は沖縄へ修学旅行に行きました。天気・台風の心配もありましたが、3日間とも快晴となり、生徒たちは平和学習や体験学習、班別の自主行動など充実した3日間を過ごすことができました。

1日目は、平和学習のために、「ひめゆりの塔」や「平和の礎」へ行きました。

2日目は、現在の沖縄の様子を知るために、「道の駅かでな」から嘉手納基地を見学しました。また、「むら咲むら」で沖縄の文化を体験した後、「美ら海水族館」に行きました。ホテルでは、プライベートビーチで海水浴も楽しみました。

3日目は、班別自主行動で国際通りに行きました。

PTA美化作業、お世話になりました!

9月5日(金)の放課後、たくさんの保護者の方にお集まりいただき、PTA美化作業をおこないました。1週前の8月29日は、荒天のため延期となっていましたが、無事に実施することができました。夏の日差しを浴びて強く強く育っていた雑草をやっと刈ることができ、すっきりしました。

お集まりいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

第2ステージが始まりました!

長い夏休みを終え、8月26日(火)に第2ステージが始まりました。

全校集会の前に、夏休みに頑張った吹奏楽部の表彰をおこないました。昨年の大会からずっと目標にしていた、南九州大会金賞。そして、きらめいていた演奏者に贈られる「きらめき賞」を受賞することができました。

全校集会では、校長先生より「日々鍛錬」をキーワードに、小さなことからコツコツと頑張っていこう、という話がありました。行事の多い第2ステージですが、目の前のことから1つずつ取り組んでいけたらと思います。

そのあと、生徒会執行部より「きよらっ子の歌」の紹介がありました。南小国町の児童生徒が歌詞に入れたい言葉を出し合い、作られた「きよらっ子の歌」です。聴いていると、とても明るい気持ちになります。これから、みんなで歌えるよう、練習していきたいと思います。

夏休み前の全校集会&吹奏楽コンクール激励会

7月18日(金)に夏休み前の全校集会をおこないました。第1ステージの振り返りや夏休み中に気を付けてほしいことなどの話がありました。楽しく学びの多い夏休みにするために、メリハリのある生活をしてほしいと思います。

その後、7月24日(木)に県立劇場で開催される吹奏楽コンクールの激励会をおこないました。吹奏楽部 部長からのあいさつの後、課題曲と自由曲の演奏がありました。部員たちは緊張しながらも、昨年度の結果を超えられるように集中して演奏していました。演奏の後には、生徒全員からエールを送りました。南中全員で応援しています!健闘を祈ります!

税金のことを考えよう(租税教室)

7月17日(木)の午後に、九州財務局と阿蘇税務署の方々を講師としておまねきして令和7年度租税教室をおこないました。

まず、全学年がコミュニティーホールに集まり、税金についての講話を聴きました。日本の財政の現状や税金の役割などについて知ることができました。

その後、各学年に分かれてグループワークをしました。内容は「日本の予算案(歳入と歳出)をつくろう」です。生徒たちは自分たちが財務大臣になったつもりで考えていました。

まちインターン(2年生)

7月2日(水)から4日(金)までの3日間、2年生は職場体験学習として「まちインターン」に取り組みました。町内13の事業所の皆様に受け入れていただき、めったにできない体験をたくさんさせていただきました。

本校の「まちインターン」は他の学校でおこなっている職場体験学習とは違い、事業所のファンを増やすための「ファンチャレンジ」を生徒が事前に考えて、事業所の方に提案し実行していく活動です。生徒たちは、どの年代層をターゲットにどんな取り組みをするとファンを増やすことができるのかをじっくりと考えて「まちインターン」に臨みました。それぞれ、成功も失敗も感じられたと思いますが、

学びが多い3日間になりました。

各事業所の皆様には、ご多用な中にも関わらず、生徒を受け入れ、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

水育・木育を通して感じた郷土の誇り

6月24日(火)に1年生を対象にした「水育」と「木育」の授業が行われました。サントリーが企業努力として行っている水育をワークショップ形式ですすめていただきました。きれいな水を育むための土壌作りの話やSDGsの取組について学習しました。

また、木育では、水を育むための森林作りとして、間伐について学びました。間伐の1つの方法である、檜の皮はぎ体験をさせていただき、生徒は夢中になって取り組んでいました。

改めて豊かな自然に囲まれた南小国町の自然を守っていく決意ができた25名の1年生でした。

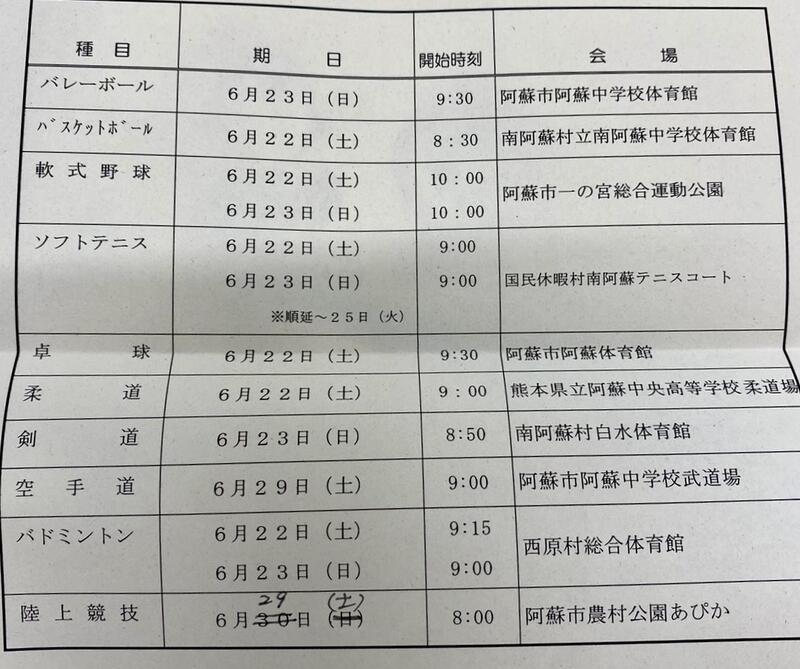

いよいよ中体連!熱く燃えろ南中生!

6月20日(金)の放課後に選手激励会をおこないました。各部活動の決意表明のあと、選手代表から、大会の応援のお願いや、支えてくれた友だちや先生方への感謝の気持ちが伝えられました。応援する生徒たちは、かわいいチアダンスで応援していました。これまで練習してきた成果を発揮して、熱い気持ちで頑張ってほしいと思います。健闘を祈っています。

生徒総会を開催しました。

6月6日(金)の午後に、本校体育館にて令和7年度 生徒総会をおこないました。

はじめに、生徒会長より、生徒全員が南小国中生として1年間、どのように活動していくのかをみんなで話し合い、決定していく場であるという総会の意義を共有しました。

その後、議長を中心に議案の検討をおこないました。本年度の生徒会スローガンや各委員会の年間計画等が発表され、生徒全員で質問や意見を出し合いながら、よりよい学校づくりのために話し合いました。

生徒たちは、「自分たちの学校を自分たちでつくっていくという意識が高まった」「他のクラスや学年の意見を聞く貴重な機会になった」といった声も聞かれました。

今後も、生徒一人ひとりが主体的に学校生活に関わっていけるよう、さまざまな取り組みを進めてまいります。

令和7年度 体育大会

5月18日(日)、雨天のため1日延期して令和7年度 体育大会を開催しました。全校生徒85名は、本年度のスローガン「Burn it up~みんなに勇気と笑顔と感動を~」を胸に生徒全員が燃え上がり、燃え尽きる気持ちで練習を重ねてきました。どの競技にも全力で取り組み、全力で応援し、燃え尽きることができました。

最後になりましたが、このような素晴らしい体育大会となりましたのも、日頃からご支援ご協力いただき、当日朝からもグラウンド整備等でお世話になりました保護者やご家族、そして地域の皆様のご理解と大きな支えがあったからこそだと思います。本当にありがとうございました。

生徒総会に向けた学級討議

5月9日(金)に生徒総会に向けた議案の説明と学級討議をおこないました。まず、朝の生徒集会で生徒会執行部と各専門委員長から議案の概要の説明がありました。生徒会スローガンや委員会の年間計画などについて各学級から意見をもらえるように、呼びかけていました。

そして、学級にもどり代表委員を中心に学級討議をおこないました。1年生から3年生が同じ議題について学級で分かれて話し合うことで、様々な質問や意見が出ていました。学年が上がるにつれて、話し合いの仕方や質問や意見の質が高まっていると感じました。

集約された質問や意見については、6月6日(金)の生徒総会に向けて各委員会で検討していきます。よりよい生徒会活動、よりよい学校になるよう話し合いを進めていきます。

交通安全教室

4月28日(月)の午後に小国警察署や赤馬場の駐在所から来ていただき、実技講習や交通ルールの確認テスト等をおこないました。

実技講習では、乗車前点検や内輪差について話をきいたあと、模擬の交差点や障害物のあるコースで乗車体験をおこないました。交通ルールの講習と確認テストでは、交通安全についてのDVD視聴と講話できいた内容をテストし、合格した生徒は認定証をもらいました。

今回の交通安全教室で学んだことを忘れずに、生涯交通事故0を目指してほしいと思います。当日、雨の中、自転車のご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。

また、交通安全教室に講師として来ていただいた皆様、大変お世話になりました。学校でも交通ルールについての指導等をおこなっていきますので、今後とも見守りいただけると幸いです。

授業参観等 大変お世話になりました

4月25日(金)の午前中に、授業参観、PTA総会、学年懇談会、部活動総会をおこないました。たくさんの保護者の方に来ていただき、ありがとうございました。

授業参観は各学年、熊本地震関連教材「つなぐ」を使って道徳の授業をおこないました。前の週におこなった地震避難訓練ともつなげて、防災や郷土のことを考えるきっかけになりました。

その後、PTA総会や学年懇談会、部活動総会をおこないました。平日午前中のご多用な中にもかかわらず、たくさんのご来校、ありがとうございました。

今後とも本校教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

結団式

4月24日(木)に体育大会に向けて結団式をおこないました。まず、校長先生より保護者の方々や地域の方々に元気を与えられるような体育大会にしてほしいとお話がありました。

体育委員長の北里さんからは、体育大会に向けて「見に来て下さる方々に笑顔と勇気と感動を感じてもらえるような体育大会にしたい。そのために時間を守ったりあいさつをしたりするなど当たり前のことを丁寧にしてほしい。」「自分たち生徒が主体となって輝いて、最高の体育大会にしていきたい。」という熱い思いを伝えられ、生徒全員と共有しました。

そして、生徒会執行部から体育大会スローガンの発表がありました。本年度のスローガンは、『Burn it up! ~みんなに勇気と笑顔と感動を~」です。南中生全員で燃え上がることで、自分たちだけでなくたくさんの方々に笑顔や勇気、そして感動を与えたいという思いを込めたスローガンになりました。これから本格的に体育大 会の練習が始まります。笑顔と勇気と感動のあふれる体育大会になるよう頑張っていきます。

地震避難訓練をおこないました。

4月16日(水)に地震避難訓練をおこないました。熊本地震の本震の日に合わせ、避難の仕方や経路の確認をおこないました。生徒たちは、静かに素早く避難することができましたが、「もっと安全に避難できるはずだ」と厳しく自分たちの訓練を評価していました。

一方で、これからの課題も確認できました。生徒たちは9年前の震災のことをあまり覚えていないようです。震災の記憶を風化させないように取り組んでいくことが大切になります。地震はいつ起こるか、どこにいるときに起こるかわかりません。この訓練の経験が、避難経路や避難所を確認したり防災バックを準備したりするなど、自分の命を守る行動について、ご家庭で話をする機会になると嬉しいです。

ようこそ南中へ(新入生歓迎行事)

4月10日(木)に生徒会主催で新入生歓迎行事をおこないました。まずは各専門委員長から委員会紹介がありました。話を楽しく聴くことができるように、それぞれ趣向を凝らした発表で、新入生も在校生も(職員も)ずっと笑顔で話しを聴くことができました。

後半は部活動紹介。どの部活も一人でも多くの新入生に興味をもってもらえるよう、とても真面目にネタを考えていました。南中生のアイデアとパワーを感じる会になりました。

第79回 入学式

4月9日(水)の午後、満開の桜に祝福されながら本校の入学式をおこないました。本年度の新入生は25名。新しい制服に身を包み、少し緊張した様子でしたが、堂々と入場したり大きな声で返事をしたり、中学生として頑張ろうとする様子がうかがえました。

また、多くの来賓の皆さまや保護者の皆さまにもご臨席いただき、新入生たちの門出を見守っていただきました。ご多用にもかかわらずご出席いただいた皆さま、ありがとうございました。

これから3年間、新入生たちが充実した学校生活を送ることができるよう、職員一同、心を込めて支援してまいります。

就任式・始業式

4月8日(火)に就任式及び始業式をおこないました。本年度は5名の先生方を新たに迎えました。生徒たちは新任の先生のあいさつを、キラキラと期待した表情できいていました。その後、生徒代表の歓迎の言葉では、これから先生方と一緒に楽しい学校を作っていきたいという気もちを話してくれました。先生方の顔を見ながら言葉を送りました。

始業式では、3名の生徒が意見発表をしました。昨年度、自分なりに課題だと思ったことをもとに、「今年度はこうしたい。こうなりたい。」という気もちを発表しました。しっかりと自分を見直して考えることができていて、とても感心しました。

そして、校長より今年度の目標について話がありました。今年度も「明るく 元気に 前向きに」をキーワードによりよい南中をつくっていくことを全体で確認しました。また、4Cの中でも「クリティカルシンキング」を特に意識して生活をしてほしいという話もありました。

最後に、担任等の発表がありました。生徒の予想通りだったり意外なところもあったりしたようで、生徒たちのリアクションがとてもかわいらしかったです。これからの1年がとても楽しみです。

2024年度(令和6年度) 1・2年生 修了式

3月24日(月)に1・2年生の修了式をおこないました。代表の生徒3名が1年間の頑張りや来年度への抱負などを発表しました。3名の発表原稿とその様子を掲載します。

「1年間を振り返って」 1年 M.M

入学式の日、友達と仲良くできるかなと思って、中学校にいきました。全く知らない友達はいないのはわかっていたのですが、少し不安でした。しかし、過ごしていくうちに少しずつ仲良くなりました。入学式からあっというまの体育大会クラス対抗の長縄跳びでは、クラスのみんなと、朝も集まって練習したりしました。最初は全然とべなくて、10回くらいだったのですが、練習していくうちに飛べる回数が増えていってとても嬉しかったです。結果は負けてしまいましたが、みんなで協力することができましたダンスでは、先輩方がていねいに教えてくださり、楽しく踊ることができました。集団宿泊教室では、班の人たちと協力していろんな体験をすることができました。その中の、「自分を語る会」では、みんなに話したことのないことを伝え合い、クラスのみんなのことをもっと詳しく知ることができました。自分と同じことを思っているひとがいて驚きました。みんなで生活するので5分前行動を心がけたり、他の学校の方に自分からあいさつをしたりしました。また、中学校では定期テストがあります。初めてのテストでは、緊張しました。でも、たくさん勉強する中で自分なりの勉強方法も見つけることができました。私はあまり、リーダーシップはないのですが、体育のサッカーの時間に思い切ってリーダーをやってみました。大きな声で「並んで」と指示をしました。チームのみんなが「こうだよ」と教えてくれたり、協力したりしながら、役割を果たすことができました。その後リーダーの経験を活かし、班長に、なりました。班長に何回もなった人が引っ張ってくれたけれど、自分も意見を出して話し合えました。自分はできないと諦めるのではなく、チャレンジすることは大事だなと思いました。 私は、小学6年生から中学1年生になって、たくさんのことを学べたと思います。これからもチャレンジすることを続け、この中で学んだことをいかし、新1年生の先輩となって過ごしていきたいと思ます。また、時間が過ぎるのははやいので、大切に過ごしたいです。

「二年生での頑張りと学んだこと」2年 S.O

私はこの1年間を振り返ってみて、去年よりも早く過ぎていったと感じます。そのように感じたのも一日一日が充実したからだと思うので、その1年の頑張りと学びを振り返りたいと思います。

まず初めに、自分が変化したと思うことは学習に対する向き合い方です。1年のときを振り返ってみると、テスト前の課題や長期休みの宿題など、取り組むことができていませんでした。ですが、今年は計画的に課題を進め、テストの2日前には課題を終え、長期休みの宿題も終わらせることができました。当たり前のことかもしれませんが、この1年で計画的に物事を進める力がついてきたと思うので、これからも継続していきたいです。また、来年は受験生になるので、学習方法を見直し、少しでも結果につながるよう苦手を克服しながら頑張っていきたいです。

次に、この1年で印象に残っていることは、平和学習で行った「沖縄に生きる」の劇です。私は大道具係と日本兵役を担当し、練習や準備に励んできました。南中文化の日では、マイコプラズマで参加することはできませんでしたが、きよら人権デーでは、これまでの練習の成果を十分に発揮することができました。この経験を通して、平和の尊さや命の重みについて学んだのはもちろんですが、みんなで一つのことをやり遂げることでの達成感や自分の責任を果たすことの大切さを改めて感じることができました。

この一年を通しての学びを糧に、三年生ではいろんなことにチャレンジする姿勢を大切にしながら、自分自身をさらに成長できるよう頑張っていきたいです。そして、今年以上に充実した一年になるよう一日一日を大切にしながら過ごしていきたいと思います。以上で発表を終わります。

「生徒会で学んだこととこれから実現させていきたいこと」 生徒会代表 T.E

僕は今年一年間執行部として、学校行事の企画・運営に取り組んできました。その中で学んだこと、これから実現させていきたいことを発表します。

今年学んだことは、企画・運営をしていく難しさです。僕は後期に地域遊び交流会と3年生を祝う会の企画・運営をしました。まず地域遊び交流会では地域の方へのルール説明がうまくいかなかったり事前の打ち合わせが足りなかったりとうまくいかないことが多くありました。また三年生を祝う会では自分たちでどんなことをするのかを計画するのに時間がかかったり本番でも集計がうまくいかなかったりと運営をする難しさを痛感しました。しかしこのような課題があった一方で地域遊び交流会では急遽ボッチャの試合数を増やしたり三年生を祝う会では余った時間で一回多く試合をしたりとどちらの会でも臨機応変に動き会がスムーズに進み皆さんに楽しんでもらえることができたのでよかったです。これからはいろんな企画をし、しっかりと計画を立てて皆さんが楽しんでもらえるようにしていきます。

これから実現させていきたいことは教え合い活動のやり方の変更や生徒の関わりを増やしていくことです。教え合い活動は公約にも掲げているようにブラッシュアップを行います。今年の課題である参加人数が少ない・関わりがない人と同じ班で教え合えなかったということをふまえて改善策を考えて実現させていきます。また生徒の関わりを増やすためにプチ集会やあいさつ運動・すごろくトークを活発に行なっていきます。今年はいろんな活動ができましたが他学年との関わりが少なかったと感じます。僕は生徒全員が充実した学校生活を送れるようにするという目標を掲げています。この目標を達成するためにも他学年との関わりを増やし生徒全員が楽しく過ごせるような学校をつくっていきたいです。他学年との関わりを増やすためにプチ集会やあいさつ運動ではpc班ごとで行うといったことをしてして実践していきます。これらのことを先生方も巻き込みながら計画し実現できるようにしていきたいと思います。さまざまな活動を達成させるために

皆さんご協力よろしくお願いします。

スクールカウンセラーによる心理教育

今年度、各学年においてスクールカウンセラーより心理教育の授業をしていただきました。

12月には3年生を対象に、「受験で力を発揮するために」というテーマで、リラクゼーション方法を学びました。2月には1年生を対象に、「ハッキリンで自分の気持ちを伝えよう」というテーマで、相手も自分も傷つかないような伝え方について学びました。3月には2年生を対象に、「心のメッセージを変えて気持ちの温度計を上げよう」というテーマで、マイナスメッセージをプラスメッセージに変え、温かい気持ちになる方法を学びました。

各学年学んだことをこれからの生活で実践し、他者との関わりやセルフコントロールに役立ててほしいと思います。

調理実習「タラの味噌マヨ ホイル焼き」(1年生)

3月12日(水)に1年生は家庭科の学習で調理実習をおこないました。2年生と同様に2回目は魚料理にチャレンジしました。メニューは自分たちで決めて、タラの味噌マヨ ホイル焼き、蒸し野菜と味噌ドレッシング、ほうれん草のかきたま汁を作りました。ほとんどの生徒が初めての蒸し器調理だったため、野菜がかたいままになっていないか気になっていたようでしたが、蒸気が逃げないように蓋を開けるのを我慢していました。

その後の試食では、友だちや先生と感想を伝え合いながら楽しく食べていました。臭みけしのための塩が多く、少し塩辛くなってしまった班もありましたが、普段あまりしない魚料理はいい経験になったようです。

今回の経験を各家庭で生かしてほしいです。

第78回 卒業証書授与式

3月7日(金)、卒業証書授与式をおこないました。厳粛な

雰

送辞では、在校生代表の生徒が、南中が進化していくために尽力した先輩たちに感謝の

気もちを伝え、自分たちも先輩たちのようになりたいと語りました。

答辞では、卒業生代表の生徒が、家族や地域の方、先生方、そして同じ教室で学んだ仲間たちへの感謝を伝えました。途中で感極まって涙があふれる場面では、会場の多くの方が涙を流していました。

最後に、ピアノ伴奏でRADWIMPSの「正解」を歌いました。歌詞のようにこれからの人生の中で、正解のない問いにぶつかりながらも乗り越えて頑張っていってほしいです。

卒業生の退場では、保護者の前で整列し、力強く「ありがとうございました。」と一礼してい

きました。本当に清々しい、素晴らしい卒業式でした。

義務教育を終え、いよいよ自立への道を歩んでいく卒業生。今後の活躍を期待しています。

保護者の皆様には、お子様のご卒業にあたり感慨もひとしおのことと思います。保護者の皆様の温かいご支援、本当にありがとうござました。心身ともに大きく成長した卒業生の姿は、とても頼もしいものでした。

髙橋町長様、中村PTA会長様をはじめ、多くの皆様のご参列をいただき、無事に卒業式を挙行することができました。心より感謝申し上げます。

校舎案内図を作ってくれました!

生徒会執行部の3年生が、「卒業前に学校のためにできることをした

調理実習「タラとじゃがいものトマト煮込み」(2年生)

3月3日(月)に2年生は家庭科の学習で調理実習をおこないました。今年度2回目の今回は、魚料理にチャレンジということで、タラとじゃがいものトマト煮込み、ポテトサラダ、冬野菜のコンソメスープを作りました。1回目の反省から、手順をしっかりと確認してきた2年生は、時間内に調理から片づけまで終えることができました。

その後の試食では、友だちや先生と感想を伝え合いながら楽しく食べることができました。分量を少し間違えたりニンニクを焦がしかけたりなどのトラブルは多少ありましたが、おいしい料理が出来上がり、話も盛り上がっていました。

今回の経験を各家庭でも生かしてほしいなと思います。

自分を知る性教育(3年生性に関する講演会)

2月20日(木)にNPO法人 せいしとらんし熊本 松元 かおり様をお迎えし、3年生を対象に性に関する講演会を行いました。

「自分を知る性教育~自分を大切にするってどういうこと?~」をテーマに、価値観の違いのワークを行ったり、自分と他者との境界線について学びました。

以下、生徒のお礼の言葉を一部抜粋しています。

「私はこの講演会を通して、人との違いを知るにはまず自分を知ることが大切だということや、この世界にはいろんな性を持った人がいてその人たちだけが特別なんじゃなくて、自分たちもそれぞれの性を持っている1人なんだということ、LGBTQ+への「意識」は約8割と高いのに行動には移せていないということなどを改めて学びました。

自分は今まで性教育についてあまり興味を示さない方の人間でしたが、もっと自分を思いやってあげたいなと思いました。これからみんな違う環境で頑張ることになりますがその新しい環境でいろんな人がいると思うので、今日教えていただいたことや自分の思ったことを大切に頑張っていこうと思います。」

講演いただいた松元様ありがとうございました。

自分の歯は一生物!!

2月14日(金)に1年生を対象とした、歯科巡回支援がありました。

町の管理栄養士の玉目様よりおやつの適切な摂り方について、歯科衛生士の北里様よりむし歯予防や歯垢染め出しを含めたブラッシング指導をしていただきました。

鏡で自分の歯肉の状態を観察したり、舌で歯の表面のざらつきやぬめりを確認したり、目には見えない汚れを見るために歯垢染色液を用いて染め出しを行ったりしました。

一人一人、染め出しした歯をみていただいたところ、きちんと磨けているのは1割程度だったようです。

その後、赤く染まった歯垢を正しいブラッシング方法や、デンタルフロスを用いてきれいに磨きました。

おやつの摂り方や歯ブラシ・歯磨き粉の選び方、正しい歯磨きの方法を知ることができたので、これからの生活で気をつけ、一生物の歯を大切にしてほしいと思います。

歯科巡回支援に来ていただいた、玉目様、北里様ありがとうございました。

卒業を祝う会

2月20日(木)の午後に生徒会が主催して、卒業を祝う会をおこないました。3年生の登校日が当日を含めて残り11日となり、最後に楽しい思い出づくりができました。

レクリエーションでは、PC班ごとに分かれて、ドッヂビーやクイズ大会、あたまおしりゲームなどを楽しんでいました。

最後に生徒会が作った思い出を振り返る動画を観て、在校生から色紙を渡しました。3年生は、少し照れながらの笑顔が印象的でした。あと10日、たくさんの楽しい思い出をつくって卒業の日を迎えてほしいです。

調理実習「チーズハンバーグ」(1年生)

1月31日(金)に1年生は家庭科の学習で調理実習をおこないました。今回のメニューは、チーズハンバーグ、ポテトサラダ、だご汁。チーズinハンバーグにするか、チーズonハンバーグにするかは自分たちで決めて調理に取り掛かりました。冬休みに1食分の調理を課題にしていましたが、5~6人分の調理は難しく、家庭科担当や様子を見に来た学年部の先生方からアドバイスをもらいながら完成させました。

その後の試食では、友だちと感想を言い合いながらおいしく食べていました。また、おかわりでは他の班のだご汁を食べて、同じ材料でも調理工程や熱の入れ方で味の違いが出ることを感じていました。

本年度中にもう一度、調理実習をおこなう予定です。今回の経験を生かして、次回も安全においしく楽しい調理実習にしたいと思います。

認知症サポーター ステップアップ講座

1月24日(金)に1年生は認知症サポーター ステップアップ講座を開催しました。認知症キャラバンメイトと福祉課、保健師のみなさんにお越しいただき、お話ししていただきました。生徒たちは小学校5年生の時に認知症についてサポーター養成講座を受けてきて、今年はステップアップ講座ということで、対応の仕方など細かなところまでお話を聞くことができました。自分の家族や親戚、地域の方など身近な高齢な方を思い浮かべながらお話を聞いていました。

講話の後には、「学んだことを生かして接し方を考えたい」「家族の物忘れが多くなってきたら、相談したい」「覚えているか試すような言葉をかけて傷つけたかもしれないから、これから気をつけたい」という感想を書いていました。学んだことを生かしてくれると嬉しいです。

第4ステージ開始!

新しい年を迎え、1月9日(木)から第4ステージが始まりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

第4ステージを始めるにあたって、コミュニティルームで全校集会をおこないました。校長先生からの話では、これからの3か月の過ごし方について話をしていただきました。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」と言われるように、第4ステージはあっという間に過ぎてしまいます。進学したり次の学年に上がったりするときに後悔がないように過ごしてほしいです。

生徒会役員及び専門委員長 任命・引継式

12月23日(月)の全校集会の後に、生徒会役員と専門委員長の任命・引継式をおこないました。まずは校長先生から、旧役員・委員長へ感謝状、新役員・委員長へ任命状が授与されました。

その後、旧役員・委員長からのあいさつでは、「初めての経験で困ることもあったけれど自分の大きな成長につながった」「友だちや委員会の仲間と協力して1年間を乗り越えることができた」とそれぞれが1年間の自分を振り返りながら話していました。

新役員・委員長からのあいさつでは、「これまでの自分とは1回りも2回りも違うところを見せる」という宣言や「これまで自分が頑張ってきたことをブラッシュアップして、よりよい南中にしていきます」という決意を語りました。

これからの南中も楽しみです。

冬休み前全校集会

12月23日(月)に全校集会と生徒会役員及び専門委員長の任命・引継式をおこないました。今年最後の集会。校長先生より

「今年は生徒たちが輝いた1年だったので、来年はさらに飛躍してほしい。」「一年の計は元旦にあり。元日の午前中に目標を立

てるのが大切。」という話がありました。その後、冬休みのくらしについて生徒指導担当と保健室から話がありました。長期休み、

さらにお正月ということで気が緩みがちですが、規則正しい生活を心がけ、ルールを守って生活してほしいと思います。

校内人権集会

12月18日(水)の午後に校内人権集会をおこないました。今回の集会では、6月と12月に生徒たちが回答したアンケート結果から、集会の目的を確認しました。

その後、熊本県人権子ども集会での発表動画を3本(中学校・支援学校・高校の発表)視聴しながら自分たちの生活を振り返り、感想を発表しました。いくつか紹介します。

「もっと意見を言い合える場を増やしていったり、先生と生徒が話し合う場面を取り入れたりすることで、南中がもっとよくなると思う。」

「ほかの学年と交流する機会を定期的に企画しているのがいいと思ったので、そういう機会を増やしたい。」

「行事を近隣の学校と合同開催していることに驚いた。自分たちも小国高校などと交流する機会をもっと増やしたい。」

「友だちのよくない言動に対して、きちんと指摘するのは勇気がいるけど、それで救われる人がいるから、お互いに言い合える雰囲気をつくりたい。」

「自分を振り返ったときに、言動を後悔することがある。日頃から言葉や行動に責任をもちたい。」など、自分と重ねながら考えていました。

今回の集会をきっかけに南中生同士がもっとつながりを深めほしいと思います。

生活習慣病(糖尿病)予防授業(2年生)

12月13日(金)に2年生を対象に小国郷糖尿病対策チームブルーの皆様より糖尿病予防授業をしていただきました。保健の授業などで習っていた「糖尿病」について、種類や合併症などの知識を詳しく教えていただきました。授業の冒頭では、糖尿病の名称が変更される可能性があることを伝えられ、変更が検討されることとなった経緯や新名称の候補を聞くことができました。また、普段飲んでいる飲料にどれだけの砂糖が使用されているかを視覚的に捉えそれぞれが自分の生活を見つめ直す時間になったようです。さらに、グループごとに学びを踏まえて糖尿病についてのキャッチコピーを考える時間が設けられ、ユーモア溢れる作品が発表されました。

以下、生徒感想を一部掲載します。

「糖尿病について色々知れたし、糖尿病という名前が変わるということも初めて知りました。糖尿病への偏見や差別をよく聞くので、名前を変えるのはとても良いなと思います。また、炭酸飲料水などにはあんなに多くの砂糖が入っているのだなと驚きました。多く入っているのは知っていたけど、改めて見てみると少し怖かったです。よく飲むものも多くあって体を健康に保つためにも、少しは控えていこうと思いました。 キャッチコピーを作った時には色々な案が出て、とても面白かったです。班一つ一つがどんなことに目を向けて作ったかが分かるキャッチコピーで楽しかったです。キャッチコピーを作ることで、糖尿病についても考えることができるしとても良い体験になりました。」

講話に来ていただいた、小国郷糖尿病対策チームブルーの皆様、ありがとうございました。

除草作業(運動場南側斜面)をしていただきました!!

令和6年度南小国町「日本一美しい村」づくり事業の取組で、NPO法人みなりんく(代表:宮間さん)+有志の方々で南小国中学校南側斜面の除草作業をしていただきました。

学校南側斜面は、平成2年7月2日の集中豪雨によって土砂崩れが起きました。山の斜面は、高さ25m、幅40mに渡って削られ、その土砂(約1万立方メートル)が運動場いっぱい(写真)に広がりました。崩れた時間帯は昼頃で、生徒は校舎内にいたために、幸いなことに人的被害はなかったということを聞いています。

今回、草や雑木で覆われた斜面の除草(伐採も)作業をしていただいて、斜面はフェンスで囲まれていたこと、コンクリートで固められていることがはっきりと分かりました。

「みなりんく」の方々そして有志の方々には、寒い中にもかかわらず作業をしていただきました。おかげさまで運動場が明るくなりました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

調理実習「チキンステーキ」(2年生)

12月11日(水)に2年生は家庭科の学習で調理実習をおこないました。今回のメニューは、チキンステーキ、蒸しキャベツサラダ、明太ポテト、だご汁。料理を手伝ったり自分で作ったりしている生徒は、ほかの生徒に教えながら調理をしていました。日頃、料理を全くしないという生徒は、教えてもらいながら自分のできることを頑張っていました。限られた時間の中で調理と片づけをおこなうのがとても難しかったようで、時間をオーバーしてしまいましたが、生徒たちはおいしく食べることができて満足していました。普段、量をあまり食べない生徒も、たくさん食べていました。

今回の学習が、休日などに自分の分や家族の分も作ってみよう、という気持ちにつながるといいなと思います。

市原保育園にいきました(3年)

12月10日(火)の午前中、3年生は家庭科の学習の一環として市原保育園で保育実習をおこないました。生徒たちは子どもたちを喜ばせようと、自分たちで考えて作ったおもちゃを持って実習に臨みました。

保育園に到着して担当のクラスに入ると、はじめは人見知りで泣かれたり少し距離をとられたりしていましたが、帰るころには打ち解けていました。一緒に遊ぶ中で生徒たちも子どもとの関わり方がわかってきたようで、表情豊かに話したりしっかり話を聞いてあげたりするようになっていました。生徒たちは、「受験勉強の疲れが癒された」「保育園から帰りたくない」と口々に言っていました。

今回の経験は、生徒たちにとって進路や将来を考えていくうえでとてもよい影響を与えてくれたと思います。受け入れてくださった市原保育園の皆様、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

心と声をそろえて(合唱発表会)

12月6日(金)に合唱発表会をおこないました。保護者の皆様をお迎えし、子どもたちの一生懸命に練習した成果を披露する素晴らしい機会となりました。校歌斉唱のあと各学年の合唱を発表しました。

1年生は、「変わらないもの」

中学校に入学して初めての32名での合唱発表。指揮者を中心に練習を進めるのも初めて。初めてばかりの合唱発表は、1年生らしい、初々しさを感じる合唱でした。これからの成長がとても楽しみです。

2年生は、「糸」

毎日の練習で、池上先生の熱すぎる指導についていった2年生。きれいな高音とそれをしっかり支える低音のハーモニーが素晴らしかったです。オリジナリティあふれる指揮も魅力的でした。

3年生は、「友~旅立ちの時」

心を合わせた合唱と感動的な歌詞に、感極まる生徒もいました。3年間一緒に過ごしてきた仲間たちとの最後の合唱発表会は、とても感動的なものになりました。卒業に向けて、さらに心を合わせていってくれることを期待しています。

最後に全学年による全校合唱、「あなたへ―旅立ちに寄せるメッセージ」みんなが一つになり、感動的なハーモニーを奏でました。子どもたちの成長と努力の結晶を感じることができました。参加していただいた保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。

薬物乱用防止教室「たばこについて考えよう!」

11月22日(金)に薬物乱用防止教室を実施しました。熊本機能病院 藤本恵子様より「たばこについて考えよう!」というテーマでお話いただきました。

たばこに関する実験動画や、実際にたばこの煙を溶かした水の匂いを嗅いでみたり、講話の中で様々な質問を生徒に問いかけ、最後は職員がたばこを誘う役、生徒が断る役になるロールプレイングまで行われました。

保健安全委員長のお礼の言葉から一部抜粋して掲載します。

タバコにはたくさんの化学物質、発がん性物質が入っており、

『肺を壊してしまう』『重い病気にかかってしまう』『体には悪い

もの』という知識がありながらもなぜ吸い続けてしまうのか、たっ

た1種類の『ニコチン』という化学物質が依存に引き込んでしまうこ

とを改めて学ぶことができました。なんとなく始めたことが自分の人生を

左右してしまうことがあることを、自分自身で決める自己決定力をしっ

かり身に付けて、これからの自分の行動を考えていきたいと思います。

阿蘇世界遺産モデル事業

11月18日(月)に2年生が阿蘇世界遺産モデル事業の一環で草原ツアーに行きました。

まず、阿蘇草原保全活動センターを訪問しました。ここでは、阿蘇の草原に関する動画を視聴した後、「阿蘇のカルデラは世界一」と呼ばれるゆえんについて、センターの方がジオラマを使いながら説明してくださいました。

その後、草原に関するクイズラリーをおこないました。生徒たちは楽しみながらも熱心に取り組んでいました。

次に、阿蘇草原保全活動センターでの活動を踏まえて、草千里ヶ浜を訪れ、学習に取り組みました。現地で生徒は、ガイドの方から、草原の話、中岳についての話を聞き、驚きの表情や、感心した表情を見せていました。

地域の方と楽しみました.

11月15日(金)の午後に、本校生徒会主催の「地域遊び交流会」を開催しました。日頃お世話になっている地域の方々と交流することを通して、お互いのことを知り合う機会を作りたいという思いから企画し実現に至りました。

開会式を終えると、それぞれの班に分かれて、ボッチャ、モルック、ジェスチャーゲーム・なぞなぞ、すごろくトークを楽しみました。笑顔あふれる会となりました。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

南中文化の日

11月10日(日)に南中文化の日(学習成果発表会)を開催しました。本年度のテーマは「笑顔満載」。南中生一人一人が個性を出し、全員が笑顔になれる日にすることで、観に来てくださる人にも笑顔になってほしい、という思いで作り上げてきました。

開会行事では、生徒会の活動について報告しました。それぞれの取り組みについて成果と課題を明らかにすることで、これからの生徒会の方向性を示してくれました。そして、文化委員会から見どころの紹介がありました。それぞれの展示作品を明るく紹介しました。

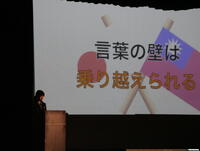

夏休みに熊本県グローバルジュニアドリームの交流大使として台湾を訪問した3年生の生徒は、現地での文化交流の様子や学んだことを発表しました。「言葉の壁は越えられる」ことを伝えてくれました。

続いて人権作文発表では、各学年の代表生徒が、命の大切さや家族の大切さについて発表しました。自分や身の回りを振り返り、感じていることや考えていること、行動していることなどを発表しました。

その後の学年のステージでは、各学年がいろいろなテーマで劇を演じました。1年生が反対されてもくじけず夢に向かって頑張ること、2年生が平和学習で学んだ白旗の少女の話をもとにした平和の大切さ、3年生が悩みを抱えながらも人と関わり夢に向かって努力することをテーマに作り上げました。どの学年も伝えたいことがきちんと伝わるように工夫を凝らしていました。

最後に吹奏楽部の演奏。大いに盛り上げてくれました。演奏を終えるとすぐにアンコールの拍手が響きました。素晴らしい演奏で会場が笑顔満載になりました。また、部長の引継ぎもおこなわれました。演奏の途中でタクト(指揮棒)を旧部長から新部長へ渡す演出はとても感動的でした。

ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様のおかげで、素晴らしい1日にすることができました。ありがとうございました。

阿蘇郡市音楽会

11月1日(金)に阿蘇中学校体育館で、阿蘇郡市音楽会が開催されました。吹奏楽部が午前の部から参加し、その他の生徒は午後の部に参加しました。南中生の心を合わせて発表しました。

校内写生大会

10月25日(金)に校内写生大会を開催しました。天気の心配もありましたが、10時頃には太陽も顔を出してくれました。

生徒たちは、南小国町内で好きな風景を選び、それぞれの場所で写生をしました。南小国を愛する気持ちが詰まった作品になりました。

「私たちの暮らしとゴミ」について(講演会)

10月24日(木)の第3校時に、環境ジャーナリストで南小国町政策顧問の枝廣淳子さんをお招きして、「私たちの暮らしとゴミ」についての講演会を開きました。今回で7回目の講演となります。

循環型社会をつくっていく必要性やごみを減らす取り組みなどについて、考えながら聞くことができました。これから生活していく中で、無駄を減らせるよう意識していけるといいなと思います。

自分たちの身近なところから環境について考える貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

心を落ち着けて、集中 (書写)

10月22日(火)に本校保護者で習字教室の先生をされている河津さんに来ていただき、各学年で書写の学習をおこないました。

1・2時間目は3年生。題材は、行書で「栄光のかけ橋」です。河津さんの流れるような美しい行書の筆遣いに「おーっ!」と感嘆の声。河津さんからも「さずが3年生、とても上手に書けています。この2時間でもとっても上達しましたね。」とお褒めの言葉をいただきました。

3・4時間目は1年生。今日は「行書」の最初の時間だったので、基本の筆遣いを教えていただきました。楷書と行書の違いを水書板に書きながら丁寧に説明される河津先生。「見てください!」と積極的に教えてもらいながら、行書「大空」がどんどん上達していきました。

5・6時間目は2年生。題材はこちらも行書で「豊かな自然」です。文字のバランスや崩し方が難しいのですが、それぞれのポイントを分かりやすく河津さんから教えていただいたことで、2年生も2時間でとても上達しました。「南中文化の日に展示されるので、作品としてさらにいいものにしあげてくださいね。」とエールを最後にいただきました。

どの学年も丁寧に指導していただき、生徒たちひとりひとりが、自分の作品に満足していました。河津さんありがとうございました。

全力を尽くしました! 駅伝競走大会

10月18日(金)阿蘇市農村公園あぴかにおいて、阿蘇郡市中学校総合体育大会 駅伝競走大会が開催されました。

本校からは、19名の生徒が会場へ向かいました。

開会式の後、女子の部(5区間 12km)がスタート。一人一人が全力を尽くし、襷をつなぎました。

53分36秒 6位でゴールしました。

その後、男子の部(6区間 18km)がスタート。日差しが強く、気温も上がっていましたが、最後まで襷をつなぎました。

1時間6分12秒 9位でゴールしました。

走り切った生徒たちはみんな清々しい表情をしていました。3か月間しっかり頑張ってきたからこその達成感だと思います。よく頑張った!お疲れ様!

きよら祭りで吹奏楽部が発表しました

10月16日(水)に「きよら祭り」があり、本校からは吹奏楽部がステージ発表をおこないました。素晴らしい演奏だけでなく、かわいいダンスなどのパフォーマンスもあり、会場を盛り上げてくれました。

後期始業式

10月16日(水)に後期始業式がおこなわれました。後期に頑張りたいことについて、各学年1名と

生徒会長から発表をしてくれました。

1年生の城さんは、一緒に頑張っている友だちや先輩がいたから駅伝の練習を頑張ることをできた。

本番では力を出し切りたいということや、後期はなんにでも積極的に頑張りたいと発表しました。

2年生の松本さんは、部活で副部長になり人に指示を出す立場になったことで、できるようになったことも

ある一方で課題も見えてきた。これからは副部長としての役割を果たし、部活を盛り上げていきたいと発表しました。

3年生の佐藤さんは、前期の反省から受験生としてあるべき姿について考え、空いた時間を問題を解く時間に充てるなど

無駄にしないよう過ごしていくことや、中学生最後の野球大会に向けて後輩に教えながら練習を頑張りたいと発表しました。

生徒会長の菊池さんは、生徒会執行部として行事等の運営をするために感じた責任の重さや大変さがある一方で、

やりがいや達成感を感じていること、また、任期もあと少しなので、学校をよりよくするために、生徒会執行部で話し合いながら

計画的に取り組みを進めていきたいと発表しました。

前期終業式・郡市駅伝競走大会壮行会

10月11日(金) 前期終業式が行われました。まず、各学年1名、そして生徒会執行部代表者の計4名が前期に頑張ったこと、そして後期に向けての抱負を述べてくれました。その後、校長から「前期をしっかりと振り返って、後期の頑張りにつなげてほしい」との話がありました。

式前には、表彰もあり、郡市科学展(発明工夫物入選 2名)、ソフトテニス部(郡市新人戦団体優勝、個人優勝、第3位)、野球部(郡市秋季中学選手権大会 準優勝)、卓球部(郡市火の山卓球大会 個人3位)、陸上(県ジュニア選手権 砲丸投げ 優勝)と素晴らしい成績を収めました。

終業式後、10月18日(金)に阿蘇市農村公園あぴかで行われる郡市駅伝競走大会の選手壮行会が行われました。式では、選手代表者の意気込みとともに、生徒代表から生徒、先生で応援メッセージを記した応援幕を手渡しました。

選手の皆さんは7月から練習に取り組み、各自がこれまでの自己ベストを大きく更新しています。みんなの思いが込められた「襷(たすき)」をつなぎ、精一杯の走りを期待しています。

晴ればれりんどうボランティアの日

10月6日(日) 晴天に恵まれ、町ボランティア連絡協議会主催の「晴ればれりんどうボランティアの日 一斉活動日」が行われました。

この日は各地区で美化作業もあっていたようですが、早朝から町役場に100人を超える人が集まり、中学生も18名が参加して、町内の美化作業を行いました。

午前中2時間の活動で、この日は気温も高く汗ばむ陽気でしたが、日本一美しい村「きよらの郷づくり」に貢献しました。

清流寮横の通学路も地域の方々から除草していただき、見違えるようにきれいになり、歩きやすくなりました。

終わった後には、だご汁の炊き出しもあって、おなかいっぱい食べました。

先生交代給食

10月1日(火) 給食委員会(中村委員長)主催で、先生交代給食が行われました。その名の通り、いつもは学年部の先生が教室にいますが、今回は学年部以外の先生が教室で一緒に会話を楽しみながら給食を食べようという企画です。

いつもと違う雰囲気の中で食べる給食に少し緊張感もあったようでしたが、何か新鮮でとても楽しい時間になりました。

ドローン映像制作授業

9月30日(月) 本校1年生を対象に、一般社団法人EDAC(救急医療災害対応無人機等自動支援システム活用推進協議会)の方を講師としてお招きし、ドローン映像制作授業が行われました。

本町の児童生徒は、小学校1年生からドローンに関する知識や操縦する技能を学んでいます。中学1年生は小学校で培ったドローン操作技術を活用し、映像の企画構成、撮影、編集などを行いました。

4時間の活動でしたが、班ごとに南中生の1日の学校の様子を、効果的に伝えるプレゼンテーション能力、新たな価値を生み出す創造性(=クリエイティビティ)を最大限に発揮して活動しました。

きよらの郷 秋の合同コンサート2024

9月28日(土)きよらホールにて、「きよらの郷 秋の合同コンサート」が昨年度に引き続き開催され、本校吹奏楽部と九段下学芸団(東京)が共演しました。

秋の心地よい季節の中で、ホールは超満員で熱気に満ちたひとときでした。

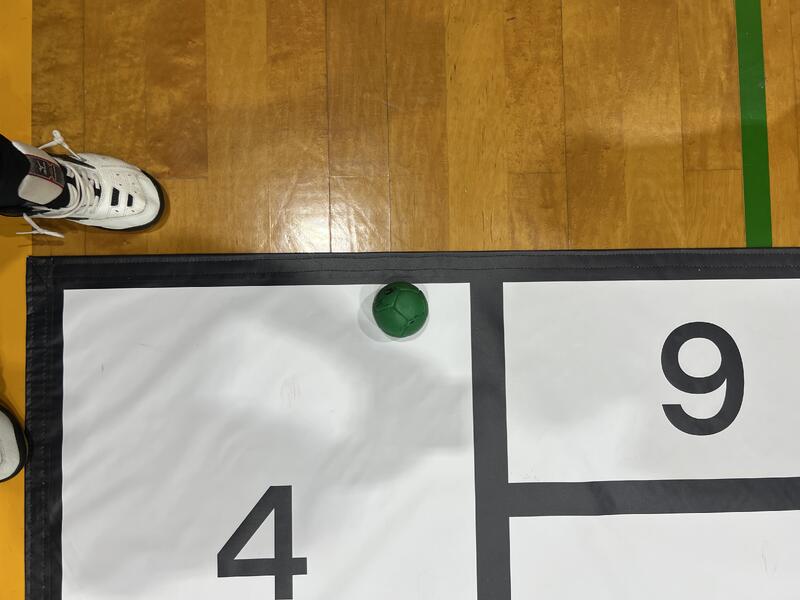

MOST(南小国町スポーツトーナメント)開催中

MOST(南小国町スポーツトーナメント)は、毎月1回、年度を通して10回の開催で、

モルック、フラバールバレー、ニチレクやつしろ、アジャタ、ディスクゲッターの5競技から、

開催日当日になって競技種目が公表され、団体で競い合います。各競技の順位でポイントが与えられ、年間の総合ポイントで順位が確定します。

今回は計10チームが参加をしており、南中からも、職員と寮生の混合チームで参加をしています。

昨日(9月25日)、第5回(第4回大会は台風接近のため中止)MOSTが開催されました。昨日の競技は、「ニチレクやつしろ」で、ボールを転がして的となる点数版に止まった数字が得点になるという競技です。

簡単そうにみえて、力の加減が難しく、コツをつかむまで大変でした。ライン上に少しでもボールがわずかでもかかるとポイントにならず、まさに「三苫の1mm」に匹敵する場面がたくさんあって、大盛りあがりでした。結果は、今回も寮生の活躍もあり、5位に入賞し5ポイントを獲得することができました。

来月もさらにポイント獲得めざし、頑張ります!!

全校美化作業

中秋の名月も過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いています。今年は強い夏の日差しを浴びた雑草がぐんぐん伸びています。時間をみつけては、本校職員や地域の方のご協力もあり、草を払ってきましたが、9月19日(木)の6時間目に、全校で美化作業を行いました。乾燥状態の運動場の草抜きはかなり手強かったようですが、みんなできれいにしようと頑張りました。

おかげで、草が生い茂っていた学級花壇もケイトウの姿がはっきりと見えるようになりました。

全校水泳記録会!

9月13日(金)の午後に水泳記録会をおこないました。朝から天気にも恵まれ、プール日和のなか開催できました。生徒たちは、これまで授業で頑張ってきた成果を出そうと頑張りました。また友だちが泳いでいる時には、みんなで盛り上げていて、とても良い雰囲気の中での記録会となりました。

そして、学年対抗のリレー

みんな必死で泳ぎ、応援し、盛り上がりました。また、先生たちも1チーム作り、生徒たちと一緒に泳ぎました。先生たちの、あまりみない水着姿や泳ぐ姿でも盛り上がっていました。

応援に来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。これからも、ご支援やご協力をお願いいたします。

最後に閉会式での体育委員長のあいさつ文を載せます。

「本日の水泳記録会、お疲れ様でした。優勝した3年生、MVS(most valuable swimmer)を獲得した3人は、おめでとうございます。今年の夏はパリオリンピックで輝く選手にたくさんの勇気をもらいました。それだけでなく、中体連優勝した野球部、ソフトテニス部、バスケ部、バレー部、南九州大会に出場した吹奏楽部など、同じ南中生がそれぞれの部活動で残した輝かしい結果にたくさんの感動をもらいました。そして、本日の水泳記録会。南中生全員が自分の力を精一杯発揮し、互いに応援し合う、その姿はこれからの南中の素晴らしい伝統として残していきたいと強く思いました。こんな素晴らしい場面に立ち会うことができ、うれしく思います。今年の水泳記録会はこれで終了になりますが、この伝統を今後の学校生活に生かし、南中のさらなる進化にむけ全校生徒で取り組んでいきましょう。

そして、保護者の皆様、本日は暑い中たくさんの応援ありがとうございます。これからも、南中生一同頑張っていきますので変わらない温かい応援よろしくお願いします。」

民泊農業体験3日目 ランチバイキング!

9月6日(金)民泊農業体験の最終日、体育館でランチバイキングを開催しました。朝から(体験先によっては昨日から)準備して、テーブルに並べました。

バイキングを始める前に、3日間の体験で学んだことや考えたこと、インタビューしたことなどについてプレゼン発表しました。どのグループも、わかりやすいように箇条書きにしたり写真や動画を入れたり工夫しながら発表しました。

発表を終えると、教育委員の方や小学校の校長先生、3年生に自分たちが考えて作ってきた料理を振る舞いました。どの料理も大人気で、皆さんおぼんに乗りきらないほど、料理を持っていかれていました。また、どの方も食べながら笑顔になっていました。

食事を終えると、片づけをしてランチルームで閉会式をおこないました。農家の方から、労いの言葉とともに修了認定証をいただきました。生徒からは農家の方々への感謝の気持ちや、学んだことをどのように生かしたいかを伝えました。この3日間、生徒たちにとってとても学びの多い体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。

民泊農業体験1・2日目

1年生は、9月4日(水)から6日(金)の3日間、民泊農業体験をしました。本年度は8件の農家さんのお宅に泊めていただきながら、農業体験をしたり、収穫された農産物を使った料理を考えて作ったりしました。

1日目は、農家のみなさんにお迎えに来ていただき、それぞれの体験先へ行きました。生徒たちは、草取りを手伝ったり、こんにゃくを一緒に作ったり、栗の皮をむいたり、それぞれの体験先で、様々な体験をしていました。日頃できない経験ばかりで、生徒たちはたくさん汗をかきながらも、生き生きとした表情で体験していました。

2日目は、3日目のランチバイキングに向けて、食べてもらう料理の試作を中心に1日を過ごしました。ランチバイキングでは、3年生や教育委員会の方にも料理を振る舞うことになっています。できるだけおいしく、食べて楽しくなるものを作りたいという気持ちで試作に取り組みました。3日目のランチバイキングがとても楽しみです。

中高連携交流授業

南小国中学校と小国中学校では、小国高校と中高一貫連携を行っています。交流授業として週に一回、数学と英語の授業で、小国高校の先生が来校されます。交流授業の目的として、南小国中学校の生徒を知る、小国高校の先生のことを知ることです。小国高校に入学後にスムーズに高校生活が送れることも目的としています。

また、数学では複数体制で授業を行っています。この日は、小国高校の先生、本校2名の3名で授業が展開されていました。生徒同士も教え合いをしています。和気藹々の授業でした。

授業前後には本校の卒業生の高校での様子や進学や就職状況を聞いて、中高連携に努めています。

第2ステージがスタートしました!

8月26日(月)、暑い夏が過ぎ、第2ステージが無事にスタートしました。全校集会では、夏休み中におこなわれた部活動のコンクールや大会の表彰がおこなわれました。

また、第2・3ステージは民泊農業体験や修学旅行、南中文化の日、共通テストなどそれぞれの学年で、数多くの行事が予定されています。どの行事も生徒たちにとって貴重な学びの機会としていきます。保護者のみなさま、地域のみなさまにもご協力いただく機会もあるかと思いますので、ご協力をお願いします。

第1ステージ最後の全校集会&吹奏楽コンクール激励会

7月19日(金)に、夏休み前の全校集会をおこないました。

生徒指導担当と交通安全担当、保健室から夏休みの生活や交通安全について話がありました。充実した夏休みを過ごし、8月26日に元気な顔で登校する生徒たちを待っています。

また、26日(金)に県立劇場で開催される吹奏楽コンクールの激励会がおこなわれました。吹奏楽部の部長からあいさつの後、課題曲「輝ける夏の日へ」と自由曲「いつも風 巡り合う空」の演奏がありました。初披露ということもあり、部員たちは緊張した様子でしたが、集中して演奏に臨む姿や重なる音の響きの美しさに感動しました。その後、学校代表のあいさつでは、部員全員が一丸となって努力してきた姿をみんなが見ていること、南中生全員が応援していることを伝えていました。職員も含め、南中全員で応援しています!健闘を祈っています!

みんなが楽しい学校を目指して

7月18日(木)に1学期の校内人権集会をおこないました。いじめのない楽しい学級にするために

「どのようにすればよいか」と「一人ひとりがなにをできるか」についてそれぞれの学年で話し合った

ことをまとめ、学校全体に知らせる場となりました。

1年生は、クラスでコミュニケーションを増やすために取り組んでいることについて

発表しました。

2年生は、道徳の時間に学習したことをもとに、いじめをなくすための取組について

考えたことを発表しました。

3年生は、クラスの課題について話し合い、解決するための取組について考えたこと

を発表しました。

また、それぞれの学年の発表を聞いた後には、積極的にお返しをしていました。

郡市中体連表彰式&県中体連激励会

7月11日(木)の放課後に郡市中体連の表彰式と県中体連の激励会をおこないました。

県中体連では悔いが残らないよう体調を整え、全力で取り組んで欲しいと思います。

英語で話そう(1年英語)

7月5日(金)に1年生は、英語の授業でパフォーマンステストをしました。How many ~? や Where do you want to go?など、疑問詞を使った表現を使って、ALTのエドウィン先生とコミュニケーションをとりました。授業中にたくさん練習していましたが、それでもドキドキしながら英語で話していました。

阿蘇郡市中体連 結果

6月29日(土)に阿蘇郡市中体連のすべての競技が終わりました。生徒たちは一人ひとり精一杯がんばりました!勝ち、負けの結果は出ましたが、この大会に向けて毎日ひたむきに練習に取り組んできたことや仲間と支え合ってきたことが生徒たちにとっての宝物になったと思います。生徒たちの成長を信じ、見守ってくださったり送迎や応援等で動いてくださったりした保護者の皆様にも心から感謝申し上げます。

県大会への切符をつかんだ選手のみなさん、次のステップに向けてがんばってください!

【野球部】優勝(県大会出場)

【女子バレー】優勝(県大会出場)

【男子卓球】団体3位

【女子バスケット】優勝(県大会出場)

【女子ソフトテニス】団体優勝(県大会出場)

選手の皆さん、本当にお疲れさまでした。

木育学習(1年生)

6月26日(水)の午前中に1年生は木育学習をおこないました。まず、技美術室で森林の役割や森林をどのように守っているかなどのお話を聞きました。皮むき間伐している様子を見た生徒たちは、驚いていましたが、話を聞くと納得した表情をしていました。

その後、山村広場のゲートボール場でヒノキの皮むき間伐を体験しました。生徒たちは楽しみながら活動しました。全員が皮むきを体験することができました。きれいに向けた樹皮を持ち帰る生徒もたくさんいました。

いよいよ中体連 がんばれ!南中生!

6月20日(木)の放課後の時間に、生徒会主催で選手激励会をおこないました。

各部活動の参加選手から決意表明がおこなわれました。また、選手代表から熱い想いが語られました。生徒会からは、激励の言葉とエールが贈られました。

選手たちには、これまで練習してきた成果を発揮して欲しいと思います。そのために、コンディションを整えて欲しいと思います。

健闘を祈っています。

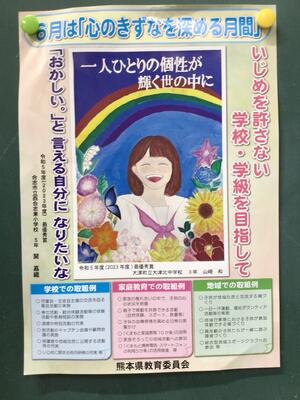

きずなを深めるために

6月20日(木)3・4校時に「きずなを深める集会」をおこないました。

6月が「心のきずなを深める月間」ということで、まず人権担当より「いじめ」についての話がありました。 「いじめ防止対策推進法」では、相手が「嫌だな」「やめてほしいな」と感じていれば、その行為はいじめであるとされています。そこには性別も上下関係も体格の差も関係がありません。また、続いているかどうかも関係はありません。そんな「いじめ」をするのも、見て見ぬふりをするのも、止めるのも「人間」だという話がありました。生徒たちが自分事として考え、止める側になってほしいと思います。

次に生徒会執行部より、アンケートをもとにした話がありました。学校生活を送る中で、気になる言動についての項目では、人を馬鹿にしたような「いじり」や遊びのつもりで人をたたくこと、荒い言葉遣いなど、悪気が無かったとしても人をきずつけてしまっている現状があり、それはとても悲しいことだと訴えてくれました。そこで、PC班ごとに「『いじめのない学校』にするためにどうすればよいのか」というテーマで話し合い、考えを深めました。

その後、出された考えを全体で共有しました。

嫌なことを嫌と伝えられる環境、相談し合える環境づくりが必要だという意見や、少しでも「いじり」や「からかい」は、いじめにつながると考えておくことが必要だという意見が出ました。たとえ相手が笑っていたとしても、心の中も楽しんでいるかについては分からないので、自分自身の言動を振り返っていくことが大切だということも発表していました。

生徒総会

6月7日(金)5・6校時に生徒総会がおこなわれました。

生徒総会とは、本年度の南中の目標や取り組みについて、生徒会執行部や専門委員会からの提案をもとに、生徒全員で協議をおこない、本年度の活動を決定していく場です。生徒自身が自分たちの力で学校を創っていくために、自分事として考えて積極的な発言をするよう促していました。

生徒会執行部からは、本年度の生徒会スローガンや生徒心得についての提案がありました。本年度のスローガンは「進化」に決定しました。サブテーマがあった方がよいのではないかという意見もありましたが、シンプルに分かりやすくすることで生徒全員と目標を共有したいという生徒会長の想いがしっかりと伝わり決定しました。

生徒心得については、自分たちがお互 いに不快にならないようなルールをつくろうと活発に意見が交わされました。特に髪型については、基準があいまいにならないように意識しながら、自分たちが守っていきたいルールになるよう意見を出し合っていました。職員も生徒から出た意見について、検討していきたいと思います。

生徒会執行部や専門委員長は、体育大会の前からこの生徒総会に向けて準備を進めていました。応援団の練習などと並行して準備するのはとても大変だったと思います。しかし、頑張って準備してきたからこそ、生徒全員が自分事として考えることができる場になったのだと思います。これからも、生徒一人ひとりが、思いを伝えあえる南中にしていきたいです。

集団宿泊教室2・3日目(1年生)

1日目の夜はぐっすりと眠り、2日目。あいにくの天気となりましたが、生徒たちは6時半に起床し、朝のつどいや朝食を済ませ、最初の活動へ。1日目のオリエンテーリングの途中に探してきた木の枝を使って「マイスプーンづくり」をしました。木の枝を自分の使いやすい長さに切ったり、握りやすくなるように削ったり、スプーンの先を取り付けるための穴をドリルであけたり、自分のイメージに近づくよう頑張っていました。難しいところは友だちと協力しながら楽しんで世界に一つだけのスプーンを創り上げました。

昼食をとり、午後は体育館で「ASOびんピック」を開催しました。「ASOびんピック」は、ストラックアウトやボールボウリングなど体を動かすゲームと空き缶積みや豆はこびなど集中力を試されるゲームにチャレンジして合計点を競う活動です。全員が楽しめるように、各班の班長たちがそれぞれの種目の準備をしました。生徒たちはお互いを応援したり励ましたりしながら楽しく活動しました。

協力して片付けをおこなった後、「ドッジボール」をしました。一人ひとりが楽しく活動することと運動量を増やすことを目標に、意見を出し合いながら自分たちで活動をつくっていきました。日頃の体育の授業でも、指示に従って運動するだけではなく、よりよく運動するためにどうすべきかを考えながら授業に参加していることが伝わってきました。

夕べの集いでは、ペアやグループをつくっていくつかの簡単なゲームをしました。背中を合わせ、体重を預け合って立ち上がるゲームでは、はじめ、お互いに体重をかけるバランスが取れずにいましたが、声を掛け合いながら息を合わせることで成功するペアが増えていきました。また、グループでは「人間知恵の輪」やフラフープを使ったゲームをしました。どのゲームでも、一人ひとりが声を掛け合いながら協力してクリアを目指していました。

3日目も雨でしたが、子どもたちは朝からとても元気。3日間、大きなけがや病気もなく過ごすことができました。朝食をとった後、退所の準備をしました。交流の家で決められている通りに布団をたたんだり、忘れ物などがないように荷物の整理をしたり、退所点検に一回で合格するために、部屋ごとにお互いチェックしあっていました。結果は全部屋一発合格。一人ひとりの頑張りが実を結び、生徒たちも誇らしげな表情をしていました。

そして最後の活動として「プラホビー(プラ板)」に取り組みました。思い出に残るようにオリジナルのマンガを描いたり、日付やメッセージを入れたりしながらキーホルダーを作りました。

全ての活動を終え、解散式と退所式。司会や感想発表などそれぞれの役割を果たすことができました。3日間を通しての感想では、「最近できた班でまとめられるか心配だったけど、みんながしっかりついてきてくれたし、困ったことがあった時に助け合えたので嬉しかった。」というものや、1・2日目の夜におこなった自分を語る会について「一人ひとりが一生懸命に話したのは、知って欲しいという気持ちがあるからということが分かったので、集団宿泊が終わってもみんなとたくさん話したい。」と、これからの学校生活への決意も含めた感想を発表しました。この集団宿泊教室での経験や思い出をこれからの学校生活や将来に生かしてくれることを願っています。

集団宿泊教室1日目(1年生)

5月26日(日)から28日(火)の3日間、「Let's Challenge~協力し合おう~」のテーマのもと、1年生は阿蘇青少年交流の家で、集団宿泊教室をおこないました。

天気が安定せず、創作活動などに変更となった野外活動もありましたが、生徒たちはひとつひとつの活動を楽しみながら集団での行動や協力することについて学びました。

1日目、朝から天気に恵まれ、役場駐車場で出発式をおこないました。生徒代表の決意表明では、「5分前行動や班長の手助けをがんばりたい。」

「人を思いやる力を身につけたい。礼儀をちゃんとして相手も自分も気持ちよくなって帰れるようにしたい。」と自分が設定した目標を語りました。

その後、バスで青少年交流の家へ。入所式では、所員の方からのお話をしっかり聞いて、早速最初の活動「SDGs検定ラリー」を開始しました。建物内の様々な場所に貼られたSDGsに関わる問題を班ごとに協力して探し、問題を解きました。環境保全や福祉などについてお互いに意見を出し合いながら回答していました。

午後は野外で「オリエンテーリング」をしました。班ごとに森林や草原を歩き回りながらそれぞれの場所に隠されたポイントを探しました。放牧されている牛と出くわしたり迷子になりそうになったり、谷を越えたりしながら協力し合う中で班員との交流を深めていました。

夕食や入浴を済ませ、1日目と2日目の夜は「自分を語る会」をひらきました。ひとりひとり、好きなことや家族のこと、苦手なことなど思い思いに自分のことについて語りました。生徒たちは、頷いたり相槌を打ったりするなどリアクションをとりながら話をきいており、安心して話せる雰囲気でした。また、緊張しながらも自分のことを話してくれた友だちに、お返しの手紙を書く時間には、真剣な表情で自分の経験などと重ねたお返しを書いていました。

(2日目に続きます)

同心協力!令和6年度 体育大会開催!

5月18日(土)、天気に恵まれ太陽と青空の下で令和6年度 体育大会を開催しました。

本年度のスローガンは「同心協力」。全校生徒78名で心を一つに協力し合い、みんなで団結し最高の体育大会を創り上げるという決意を込めました。そのスローガンのもと、応援団リーダーが中心となりながら全校生徒が協力し、支え合いながら練習をおこなってきました。また、前日の準備にも一人一人が全力で取り組み、よりよい体育大会を創り上げようと協力していました。当日も、一人一人が心を一つに全力で走り、全力で踊り、全力で応援するなど、「同心協力」を達成できた1日となりました。

最後となりましたが、このような素晴らしい体育大会となりましたのも、保護者やご家族、そして地域の皆様のご理解と大きな支えがあったからこそだと思います。本当にありがとうございました。

平家物語【群読】

12月21日(木)、2校時、2年生国語で古典の「平家物語」の学習で「群読」が行われました。

生徒達は、「平家物語」の「扇の的」の場面を3人~5人程のグループで「群読」しました。学習のめあては「群読発表会を通して、武士の生き方について考えよ

う。」です。

「扇の的」を弓矢で射る場面と弓矢を射った後の場面を群読しました。

各班ごとに様々な工夫がみられました。

体の動きをで使って「波」、「ヒュー」という擬音を発して「弓矢」の音、平氏と源氏の対立の様子を体の向きで表現し、

各班の「群読」について感想

を述べあったり、自らの工夫を

発表したりしました。

授業の最後には、ALTから各班の工夫や印象に残ったことなどを英語で伝えられました。

生徒達は、まとめで武士の「覚悟」や「主従関係」について気付いていきました。

最後に、生徒同士でそれぞれのまとめを共有して授業を終え始ました。

2年生の学習集団としての高まりと最高学年を控えた「意欲」を強く感じた時間でした。

2年生のみなさん、国語科の白石先生、すばらしい「群読」をありがとうございました。 (教頭 髙田)

ビブリオバトル

12月19日(火)、昼休みに図書委員会の企画で第2回「ビブリオバトル」が開催された。

「ビブリオ」は書籍の意味です。各学年、4名程度がグループとなり、自ら選んだ本について、熱い思いで紹介する姿がありました。

生徒達のそばで参観している私たちにも思いが伝わってきて「読んでみたい。」と思うプレゼンテーションばかりでした。

「ビブリオバトル」は、今回で2回目でしたが、企画運営もスムーズで、参加者も参観者も本に対する様々な見方を持つことができました。

また、回を重ねるごとに、運営側も参加者側もブラッシュアップされ、充実した企画となっています。

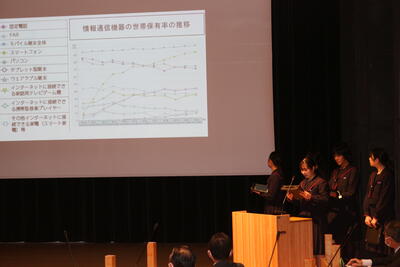

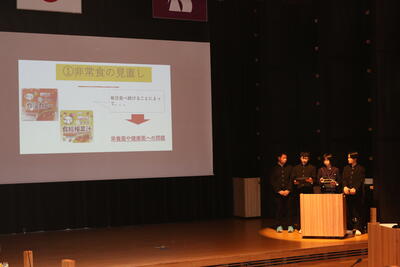

みらい南小国子ども会議

12月13日(水)、中学三年生の生徒達が、町議会に町づくり等について、自分たちが調査したことをプレゼンテーションとしてまとめ提案する「みらい南小国子ども会議」がきよらホールで実施されました。

町議会を傍聴した後、6班の生徒から提案が行われました。

①農業と畜産の人数減少と景観について

②繋がり合える町・人が集まれる場所づくり

③全ての人に寄り添える避難場所にするために

④みんなに優しい町づくり

⑤伝統文化の魅力を伝えるために

我々にできること。

⑥景観の観点から南小国町の魅力をつたえる

という6つのテーマでひと班、5分以内で提案し、議員の方及び各課局長からの質問や意見を3分以内で受けました。

生徒達は、これまで探求学習で調査した内容を堂々と発表していきました。

町の現状を分析し、南小国町への思いを込めた提案となりました。

今回の会議にあたり、ご尽力賜りました高橋町長様をはじめ町議員の皆様方、役場各課の皆様方、岩切教育長をはじめめとする教育委員会の皆様方にはご多用中にも関わりませず、心より感謝申し上げます。

家族の労働に学ぶ(阿蘇郡市人権教育授業研究会)

11月28日(火)午後から阿蘇郡市人権教育授業研究会が、本校2年生で実施されました。

授業は、「家族の労働に学ぶ」学習で、生徒が自らの保護者の職場へ出向き、取材したことをもとにして、保護者の仕事に対する思いや苦労に気付くとともに、現在の自分を見つめ、今後の生き方につなげていくものです。

生徒の一人が発表しました。

保護者の仕事での苦労、やりがい、仕事がきつい中でも家族のために家事をされる姿、そんな中での生徒自身の家庭での姿…。ありのままの思いを語っていきました。

それに対して、他の生徒達は多くの「返し」をしていきました。

そして、今度はこの授業のために参加していただいた生徒の保護者が、仕事やわが子に対する思いを直接、わが子、そしてクラスメイトに語られました。

それに対して今度は、生徒達が自分のことばで「返し」をしていきました。

「親の思いを知りたいと思った。」「今は素直に話せないけど、話していきたい。」など自分の現在の姿と重ねながら語っていきました。

これらの取組は、人権教育、同和教育の中で大切にしてきた「くらしの現実に深く学ぶ」実践の中で、まずは自らの家族のくらしや生き方を知り、それを綴り、語りながら、お互いのことを知り合う取組の一環です。ですから、まずは担任が自らの保護者のことを語っていったことを皮切りに、保護者や生徒との丁寧な取組の中で行われています。

表面的な現象や姿、予断や偏見に惑わされずに、物事の背景を探りながら本当の姿や真実を知るための力につながっていきます。これらの力は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を見抜いてなくす力につながっていきます。

本日2年生は、一人一人が自らの「現在の姿」と重ねながら学習を進めました。この学習は今後も続いてきます。

また、本日参加いただきました保護者様、お仕事等ご多用中にもかかわらずご参加いただき、心より感謝いたします。 (教頭 髙田)

校内駅伝大会に向けて

11月28日(火)朝から全校集会で、12月2日(土)に実施する校内駅伝大会に向けて、各PC班(縦割り班、9チーム)で走順とチームTシャツのサイズ合わせを行いました。

今回の校内駅伝は、学校周辺コースで実施します。

Aコース…運動場3周(600m)

Bコース…外周2周(1.1km)

Cコース…運動場1周+外周1周+山村までの上り(1.1km)

の区間を10区間に振り分けて走ります。

1区…Cコース 2区…Bコース 3区…Aコース 4区…Cコース

5区…Bコース 6区…Aコース 7区…Cコース 8区…Bコース

9区…Aコース 10区…Bコース

となっています。

生徒達は、ここ数週間昼休みなどを活用して、練習をしてきました。

それぞれの走力に合わせて区間を決めたり、チームカラーのユニフォームのサイズを合わせたりしました。

久しぶりの校内駅伝で、運営も円滑にいくかどうか不安はありますが、PTA役員や保護者の皆様のご協力を得ながら取り組んでいきます。

どうぞよろしくお願いいたします。(教頭 髙田)

全校合唱発表会に向けて

12月2日(土)、授業参観で実施する全校合唱発表会に向けた全校練習を11月24日(金)の6校時に行いました。

前半は、ソプラノ、アルト、男声に分かれてパート練習を行いました。

3年生のリーダーたちが、的確に指示を出しながら、並びの隊形や歌い方などの練習を行いました。

後半は、体育館で全パートが集まり全体練習です。

どんな歌声になるのか…。少し緊張して聞いていましたが…。

練習ではありましたが、とても感動しました。

保護者の皆様におかれましては、授業参観当日、学年懇談会、校内駅伝大会と目まぐるしい1日となりますが、ご参加をお願いいたします。 (教頭 髙田)

ディグトーク始めました。

11月17日(金)、朝の基礎学習の時間を使って「ディグトーク」を行いました。

本日は、ディグトークの最初の時間ということで、作成された台本を読み合い、話を深掘りするポイントを確認しました。ディグトークは、縦割り班(PC班)で行います。

本日のテーマは「給食と弁当どちらがいい」でした。

台本には「私はお弁当がいいと思います。」から始まり、深掘りするための具体的なことばや問いかけが提示されています。(★が深掘りするためのヒントです。)

★「なんでそう思うの?」

「好きなものを食べることができて残菜ゼロになると思うからです。」

★「例えば?具体的に教えて」

といった具合に、相手の会話の中から具体的なことを更に聞いていったり、自らの考えや疑問等を加えながら問い返したりしていく流れです。

活動後、生徒達は「話が深掘りされて、とてもよかった。」などの感想を述べていました。

本日の練習をもとにして、今度は台本なしで「ディグトーク」を行います。

南中の生徒達は、更なる「深い学び」に導かれます。

(教頭 髙田)

南中文化の日

11/12(日)南中文化の日(学習成果発表会)を開催しました。本年度のテーマは「彩」です。「生徒一人の個性(彩)を発揮して、彩豊かな南中文化の日にしたい。」という思いが込められています。

開会行事では、生徒会執行部の活動について報告しました。一人一人の意見を大切にして活動してきた執行部の思いが込められていました。

また、制服の選択制についての取組の成果として、新しい制服を着用して披露しました。

夏休みに熊本県グローバルジュニアドリームの交流大使と

して台湾にいった3年生の生徒は、活動報告で現地での交流の様子や自らの今後の展望について発表しました。

続いて、人権作文発表では、各学級代表の生徒が、ヘアドネーションについて、水俣病についての学習で学んだことについて、殺処分される動物について、自分のことについて、それぞれ自分と向き合い、行動していることを発表していきました。

その後の学年のステージでは、1年生が入学してからの成長、2年生は沖縄の修学旅行で学んだ平和学習、3年生は、進路選択に向けた内容について発表していきました。

各学年、一人一人の個性を生かしながら、工夫された発表でどの発表でも心を揺さぶられました。

最後に吹奏楽部の演奏で、盛り上がりは最高潮となりました。

まさに「彩」というテーマにふさわしい南中文化の日となりました。

ご来賓の皆様、保護者の皆様、地域の皆様のおかげで、充実した南中文化の日を過ごすことができました。ありがとうございました。(教頭 髙田)

校内高校説明会

11/7(火)、9(木)午後から校内高校説明会を3年生生徒、保護者を対象に実施しました。

私立、県立高校、計16校の高校の説明を聞きました。

保護者の方にも参加いただきありがとうございました。

高校からの説明では、各学校の特色ある取組や高校卒業後の進路、そして予測困難な時代を生き抜くために高校で取り組まれていることや求められている人材等、丁寧に話をしていただきました。

高校の先生方におかれましては、ご多用中にもかかわらず遠方よりお越しいただき心より感謝いたします。

3年生は共通テストが終わり、後期中間テスト(11/21(火)、22(水))を経て、いよいよ12/4(月)からは三者面談が始まります。

自らの将来を見据えながら、進路について考えていきましょう。そして、不安や悩みなど遠慮せずに先生たちやおうちの方たちに話していきましょう。

(教頭 髙田)

「大研」(数学の研究授業)

10月25日(水)、2年生数学少人数クラスで数学の研究授業を実施しました。

「図形の性質の調べ方を考えよう」の単元で「多角形の内角の和は、どのようにまとめたらよいのだろう。」というめあてをもとに授業が展開されました。

最初に、「四角形、五角形、六角形の内角の和は?」という問いから、授業が始まりました。

生徒達は、小学校での学習をもとにどんどん答えていきました。

「それでは、十二角形の内角の和は?」と発問すると「…」「六角形の倍」などつぶやいています。

それからめあてを確認していきました。

個人で考え、グループで協議し、多角形に補助線を引き、三角形をもとに導くことに気付いていきました。そして、その規則性に気付いていきました。180°×(n-2)です。

そして、補助線の引き方にはいくつかあり、それらの考え方や方法についても考えました。

授業後は、3人の生徒が授業研究会に参加し「今日の授業で分かったこと」や「難しかったところ」などを答えていきました。その後、職員で今回の授業について協議を行い、最後にスーパーティチャーの中川先生(阿蘇中)に指導、助言をいただきました。

2年生が積極的に授業に参加し、自らの考えを発表している姿が印象的でした。また、授業研究会では「多角形の内角の和だけでなく、外角の和などでも規則性を見つけていきたい。」と発表してきました。とても、頼もしく感じた時間でした。

ご多用中にもかかわらず、指導・助言いただきました中川先生、ありがとうございました。また、今回の授業に向けて、指導いただきました阿蘇教育事務所 松野指導主事、様々なご指導、ありがとうございました。

(教頭 髙田)

町指導主事授業参観

10月24日(火)、町指導主事による道徳の授業参観が実施されました。授業は、1年生です。

生徒達は、真剣な態度でテーマを深く掘り下げていきました。

また、班活動や全体の場で、発表等も積極的に行いながら、自らの考えをアウトプットしていきました。

主体的な態度で授業を創っていくことが「南中の伝統」になりつつあると強く感じました。

今後も、積極的に授業に臨み、みんなで楽しい学校をみんなで創っていきましょう。

(教頭 髙田)

阿蘇郡市中学校駅伝競走大会

10月19日(木)、阿蘇郡市中学校駅伝競走大会が、阿蘇市農村公園あぴか陸上競技場周辺コースで実施されました。

選手たちは、学校の代表として夏休み前から、練習に取り組みました。

様々な部活動、部活動を引退した3年生と様々なメンバーで構成されていました。

結果は、女子が7位、男子が6位でした。

試合が終わり、学校で参加した生徒達が思いを述べました。

生徒達が口にしたのは、大会に参加し、タスキを最後までつないだなかまへの感謝でした。

選手のみなさん、たくさんの元気や勇気をもらいました。ありがとうござました。

また、これまで選手たちを支えていただきました保護者の皆様ありがとうございました。

(教頭 髙田)

写生大会

10月13日(金)、写生大会が行われました。

天候は良く、絶好の写生大会日和となりました。

朝から、開会式で担当者や教頭から諸注意をした後に、学校近隣の、事前に決めた場所に移動してスケッチが始まりました。

生徒の描く場所は、タブレットPCで確認できるようになっ

ており、職員はスムーズに巡回することができました。

生徒達は、限られた時間のなかで、一生懸命にスケッチや色塗りに打ち込みました。

自然豊かな南小国町を堪能しながらの写生大会は、なかなか

他の地域では味わえないものだと感じました。

ドローンで生徒の様子を遠隔で確認している担当職員もいました。

大きなトラブルもなく無事に1日を終えることができました。

(教頭 髙田)

視察

10月12日(木)午前中、町議会議員の総務文教常任委員会による学校視察が行われました。

総務文教常任委員5名、議会事務局長、町教育委員会2名の計8名が来校され、意見交換や授業参観をしていただきました。

前半では、学校経営の方針や具体的な取組、現状等の報告を行い、そのあと、質疑や意見交換を行いました。

生徒達の学校生活での頑張りや保護者、地域の皆様の協力のもとで南中の生徒達が、日々成長していることを伝えることができました。

授業参観では、生徒達が積極的に学習している姿を見せていました。

2年生理科の授業では、多くの生徒が挙手をして、黒板に問題の答えを書く姿がありました。

また、3年生の英語では、「選挙にいって投票するのか」という学習内容の流れで、参観さ

さてれいる委員さんに「なぜ、立候補しようと思われたのですか。」という投げかけが行われ、

それに対して丁寧に答えていただいた場面もありました。

生徒達は、主体的に学ぶいつも通りの姿を見せていました。

ご多用中にも関わらず、ご来校いただきました総務文教常任委員の皆様、議会事務局長様、

教育委員会の皆様方には心より感謝申し上げます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 (教頭 髙田)

草原学習

10月5日(木)、午後2年生は草原学習のために、阿蘇グリーンストックの木部 直美 様を講師に迎え、押戸石で現地学習を行いました。

木部様から、阿蘇のカルデラや外輪山の成り立ち、草原の役割、維持する方法等詳しく話していただきました。

この日は、天気が良く阿蘇根子岳、高岳、中岳、杵島岳、九重連山もはっきりと見えました。

また、これらの草原や風景は、人間によって維持されてきた

ことを改めて確認することができました。

最後に木部様は、「この草原を今後、維持していくのか、別の風景にしていくのかは、その時に生きている人々が決めていくもの、決して〇〇しなければならないということはない。」

「私は、草原を維持していきたいという思いがあるので、このような活動をしている。」と話されました。

木部様の一言ひとことに、熱い思いがこもっていました。

今後は、今回の学習を受けて、学習したことをまとめたり、新聞にしたりして発信していく予定です。 (教頭 髙田)