亀城ヶ丘だより

【新八代駅を出ます】021215.5

お世話なった添乗員の西田さんにお礼の挨拶をしていよいよ新八代駅を出発、ヘルシーパークに向かいます。バスの中で解散式も済ませました。明日からの確認事項に真剣に耳を傾けています。では、お迎えよろしくお願いします。

【旅の終わり】021215.4

修学旅行団は予定通り14:51発ののぞみ31号に乗車しました。旅行を続けたい生徒もいたようですが、大量のお土産を抱えて全員帰ってきます。ヘルシーパーク到着も予定通りです。到着予定時刻は連絡メールでお知らせします。新幹線の車内ではしおりにまとめを書いて過ごしています。ただし、8割方は爆睡中です。

【波を打ったような】021215.3

ホテルの大宴会場での昼食。空気を読んだと言うよりは、慣れない場の雰囲気に呑まれたと言う感じで、波を打ったような静けさでした。デザートが通る時に目が輝いた子どもがいたのを見逃しませんでした。食べた心地がしなかったようですので、晩御飯をよろしくお願いします。

この後はいよいよ帰途に着きます。

【人と未来防災センター】021215.2

人と未来防災センターで、語り部の野村勝さんから防災についての講話を聞きました。この後見た地震発生時の様子を再現した映像には驚きました。

【最終日】021215.1

最終日のスタート、昨日歩いた距離は私の万歩計では12、4㎞。子どもたちは映画村や清水寺参道の買い物などでもっと歩いているようです。疲れいっぱい、昨夜のすき焼きでお腹いっぱい。しっかり眠って今朝は元気いっぱいで出発しました。代表あいさつもしっかりできました。

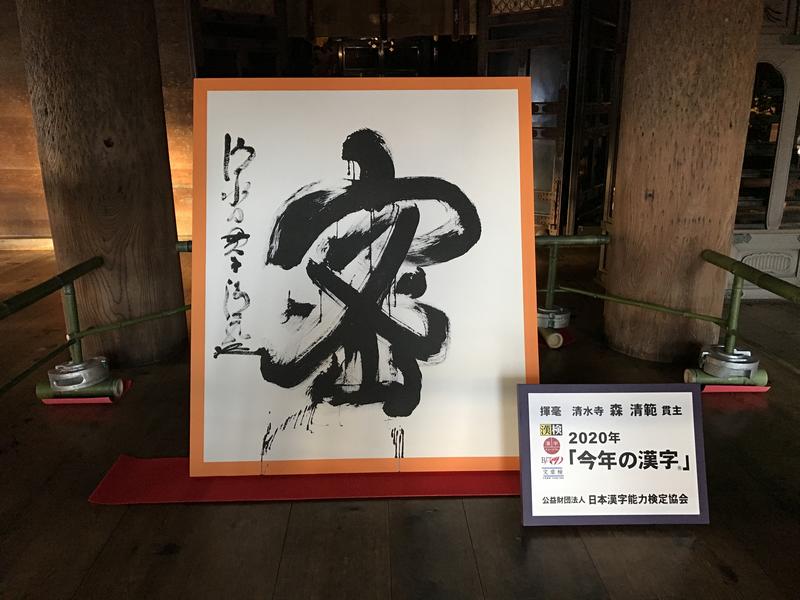

【今年の漢字】021214.6

今日最後のアップです。清水寺に着きました。今年の漢字は「密」でした。本物を見ることができ、良い記念になりました。事前の予想が的中した2年生は9名でした。今回の旅行でここが最後の土産物を買う場所、地域クーポン券を使い切りみんな大きな袋を抱えていました。

【慈照寺銀閣】021214.5

足利義政縁の慈照寺に到着。銀閣を間近で見学しました。高い場所から見る京都市内の紅葉がきれいでした。この時期まで紅葉が残っているのは珍しいそうです。

【二条城】021214.4

大政奉還が行われた二条城を見学しました。二の丸御殿への入り口にある唐門を通るときに、彫刻の見事さ、美しさに思わず感嘆の声が出ていました。

【映画村】021214.3

映画村に到着しました。空いています。お化け屋敷を出た直後にエヴァ初号機の前で記念撮影。昼食も映画村で食べました。残念ながらドラマの撮影に遭遇することはありませんでした。

【平等院鳳凰堂】021213.2

藤原頼道縁の宇治の平等院に到着しました。紅葉がとてもきれいでした。鳳凰堂は10円硬貨のデザインにも使われていていますが、N先生は「知らなかった。1万円札しか持ったことがないので。」と話していました。みんな聞かないふりをしていました。資料館の中は、鳳凰堂の部屋を再現した展示があり、子どもたちも美しさに感動していました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)