亀城ヶ丘だより

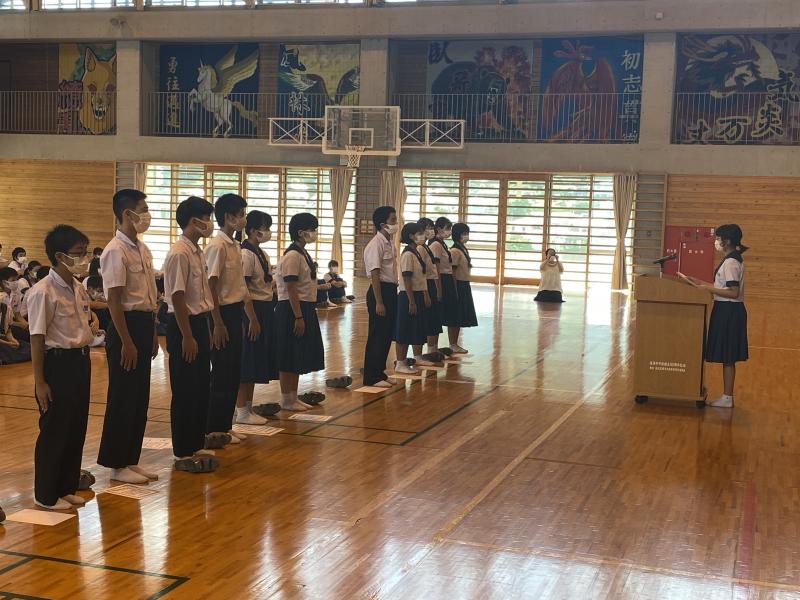

【県中体連大会選手激励式】030713

県中学校総合体育大会の選手激励式を行いました。バドミントン、水泳、空手道の3競技の代表として県大会に出場します。生徒会長の激励の言葉に身が引き締まりました。プライドを持って頑張ってきます。

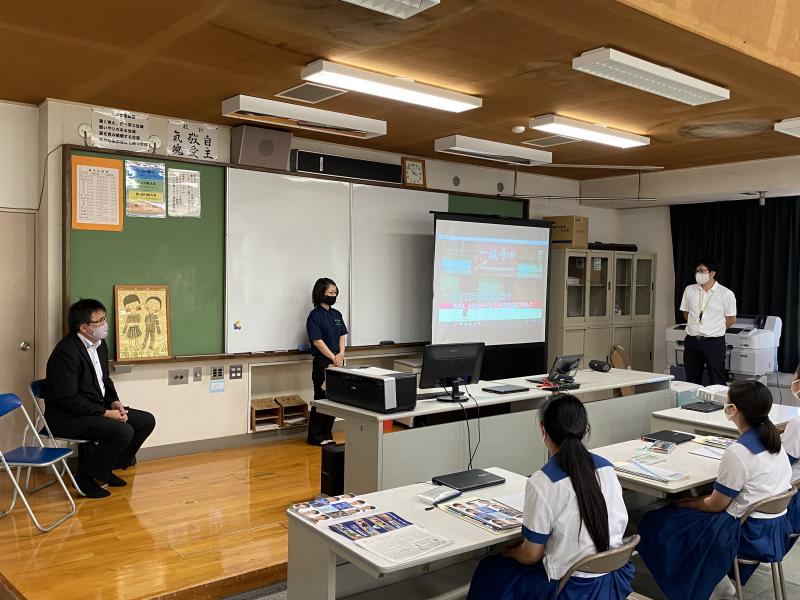

【熊本の学び】030707

今日は、熊本県教育庁より有田指導主事を講師としてお招きし、湯浦中・湯浦小・内野小の3校合同で「熊本の学び」スタートアップ研修を行いました。湯浦中校区の子どもたちに力がつく授業づくりをどのように行っていくか、講話と演習を通してじっくり考えました。

【水俣病学習】030705

今日は、環不知火プランニングの森山様を講師にお招きし、水俣病学習を行いました。自分事として考えることの大切さを学びました。

【高校説明会】030701

今日は3年生の生徒・保護者を対象に高校説明会を行いました。秀岳館高校、出水中央高校、水俣高校、芦北高校、八代高校、八代清流高校、八代東高校、八代工業高校の先生方、大変お忙しい中にご来校いただきありがとうございました。進路決定に向けて意欲が高まりました。(写真1枚目で説明しているのは、内野小学校・湯浦中学校出身の芦北高校の丁校長先生です。2枚目は水俣高校です。)

【薔薇の棘】030627

人権集会講話

4月の終わりに水俣市のエコパークでバラ祭りがありました。そこで、薄紫色のブルームーンというバラの鉢植えを買いました。色や形も素敵でしたが、棘(トゲ)の少ない品種だというところが猫を飼っている我が家にはぴったりでした。

皆さんは「きれいなバラにはトゲがある」ということわざを知っていますか?

ここでいう「トゲ」は本当のトゲではなく、人を傷つける言動のこと。「美しいものには人を傷つける一面がある」とか、「うわべだけは良いが、心の中は~」といった意味で使われています。

ところで、バラのトゲは何のためにあるのでしょう。

これには「蔓(ツタ)が絡まりやすくするため」、「茎の強度を上げるため」、「自分の身を守るため」などの説があるそうです。トゲがない花も多いことを考えると、バラには何かしら必要だからトゲがあるのですね。まあ、自分の身を守ると言っても、あのトゲは一番の敵である虫にはまったく役に立たないような気もしますが。

では、人の言動のトゲは何のために。考えてみましょう。

「うらやましい気持ちを隠すため」、「自分の弱さを隠すため」、「相手より先に攻撃して優位に立つため」といった理由でしょうか。

自分が傷つかないために人を傷つけるトゲ。バラのトゲのように必要なものでしょうか。いらないトゲですね。

困ったことにこのトゲは人の心に深く刺さったまま抜けないことがよくあります。日に日に奥に入っていくトゲもあります。小さなトゲのつもりでも、鋭い槍や、太い杭のように心に突き刺さることがよくあります。

人を傷つけて、人を下げて自分を守る。高いモラルとマナーを目指す湯浦中生には似つかわしくない言動ですね。

ちなみに、「きれいなバラにはトゲがある」はもとともとドイツの「トゲのないバラは無い」ということわざで、誰にだって欠点はある。という意味だそうです。

トゲが欠点と言うことならば、トゲで人を傷つける人は、自分の欠点をさらけだしている人なんでしょうね。

ちょっと言い方にトゲがありましたね。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 漆島未央

運用担当者 教諭 伊高久美子

☆時間割と下校時刻、月行事についてはこちらでご確認ください。

R7 40週.pdf(2/16~2/20)

☆令和7年度の行事予定

2/19 授業参観・懇談会・総会(全学年)・立志式(2年生)

2/25・26・27 1・2年生第4回定期テスト

3/4・5 公立高校後期選抜

3/6 3年生修了式

3/8 卒業証書授与式

3/9 振替休業日

3/11 3時間授業(給食なし)

3/18 3時間授業(給食なし)

3/24 1・2年生修了式(給食なし)

3/27 退任式

☆R7年度年間行事予定(4/21の時点での計画ですので、変更する場合があります)

防災教育研究についてのデータは以下のフォルダにあります。

必要なデータをダウンロードしてご活用ください。

研究会で未回答となっていたアンケートの回答は以下にあります。

<防災教育関係リンク>

総合防災マップ(ハザードマップ作成に使用)