学校生活(ブログ)

県中体連大会(卓球競技)及び県通信陸上

県中体連大会(卓球競技)及び県通信陸上

|

|

|

本日は、県中体連大会卓球競技が人吉で行われていました。女子個人戦で出場した 松本さん(3年)は団体戦優勝チーム三和中の2番手相手に善戦しましたが、惜しくも2回戦敗退でした。男子個人戦で出場した中村君も、水俣一中の強い選手に敗れ、同じく2回戦敗退でした。3回戦の壁が高いことを実感する結果でしたが、2人とも全力を尽くしてくれたと思います。

また本日は、県通信陸上大会(中体連共催)もえがお健康スタジアムで行われていました。こちらは男子1,500mで、椙山君(2年)が4分25秒という好タイムで7位入賞を果たしました。また、各種目に出場した陸上部の選手の皆さん、お疲れ様でした。秋の県中体連陸上大会へ向け、あとひと伸び記録が向上すること期待しています。

吹奏楽部保護者の皆様へのお披露目会

吹奏楽部保護者の皆様へのお披露目会

|

|

|

|

|

|

土曜日(23日)、吹奏楽部の保護者の皆様へコンクールでの演奏曲のお披露目会がありました。顧問の 東野 先生が本校職員のグループLINEに写真を送ってくれました。 本校職員からも、たくさんの応援リプライが寄せられています。

私(校長)は、県劇での本番の演奏を聴きに行くことにしていますが、会場での写真撮影は禁止されているので、コンクール本番の感想等は、後ほどこの記事に書き足したいと思います。

顧問の 矢野 先生は演奏者としては経験豊富ですが、吹奏楽の指揮者として生徒を率いるのは初。自分が演奏するより緊張するかもしれませんが、頑張ってタクトを振ってきてほしいと思います。生徒たちの健闘を祈っています。

なお、合志楓の森中の本番のタイムテーブルは、本日(24日)の15:59〜となっています。

吹奏楽部の壮行会

吹奏楽部の壮行会

|

|

|

|

|

|

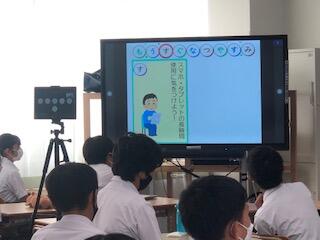

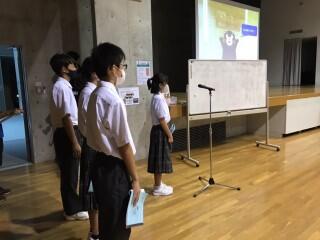

本日(22日)の3校時、体育館おいて、熊本県吹奏楽コンクールに出場する吹奏楽部の壮行会を行いました。今回は、感染防止対策のため3年生のみ体育館に入り、1・2年生はオンライン配信で参加しました。

まず、吹奏楽部部長の 有田 さんから決意表明がありました。「私たちは失うものが何もない」という言葉は、吹奏楽の経験者はたった4人で、残りの部員は本年4月から始めた初心者という中でも、懸命に練習を積み重ねてきたからこそ言える言葉ではないかと思いました。

その後、実際に課題曲・自由曲の2曲を演奏してくれました。体育館の後方には、角田 校長先生をはじめ、お手すきの小学校の先生方も聴きに来てくださっており、本番前の貴重なリハーサルの機会になったのではないかと思います。

演奏後、顧問の 東野 先生に出来映えを聞いてみると、「吹奏楽部としての活動が3ヶ月ちょっとで、コンクールに出場できるところまで到達したことが素晴らしい」とのことでした。指揮をする 矢野 先生は、この演奏で新たな課題に気付いたようで、「あと2日で修正する!!」と意気込んでいました。

とにかく24日(日)の県劇でのコンクール本番では、これまので練習の成果を思い切り発揮した演奏をしてきてほしいと思います。

夏休み前集会

夏休み前集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

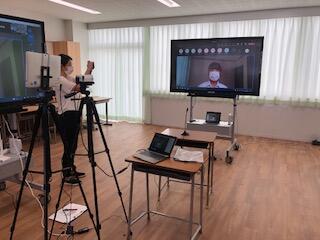

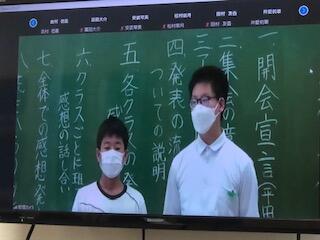

本日(22日)の1校時にオンラインによる夏休み前集会を行いました。本日は2年1組が学級閉鎖のため、各学級へはZoom、2年1組の生徒へはTeamsのテレビ会議で配信し、お互いの画像を撮影し合うという若干複雑なシステムで行いました。

まず、生徒代表として、1年の佐藤さん、2年の安武さん、3年の古閑さん、生徒会副会長の大川君が、前期前半の振り返りと夏休みや今後へむけての抱負を発表しました。次の私からの校長講話では、「夏休みは何のために」というテーマでお話しをさせていただきました。話の概要は 楓の誉(第4号)R4.7.22(こちらをクリック) の下段の内容とほぼ同じですので、リンクを貼っておきます。

式の終了後には生徒指導主事の 後藤 先生から生徒指導面で、養護教諭の 橋爪 先生から保健面で、夏休みの暮らし方について指導がありました。

夏休みの計画をタブレットで(3年生)

夏休みの計画をタブレットで(3年生)

|

|

|

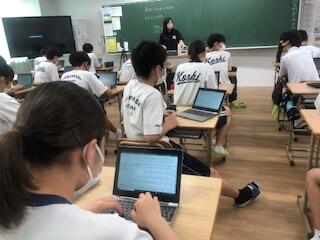

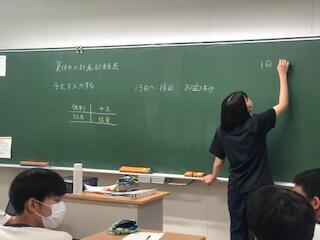

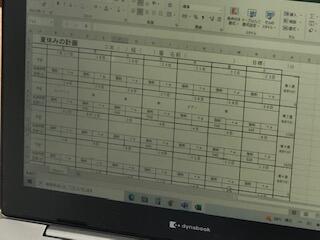

本日(20日)の2校時、3年1組の授業をのぞくと、タブレットを使って夏休みの計画を立てる活動をしていました。

生徒たちは、Excelで作られた第3学年共通のシートにその日の予定と入力するともに、1日何時間学習するのか書き込んでいました。何人かに聞いてみると、540分(9時間)や600分(10時間)という生徒も結構いて、「なかなかやる気があっていいじゃん!!」と思いました。そんな雰囲気の中にいたら、勉強に前向きでない生徒も、きっと「うかうかしていられない」と危機感をもつことでしょう。その中には塾や宿題などの「強制」の時間も含めてよいそうですが、担任の 矢野 先生からは「+α」の時間を大事にするよう、助言があっていました。この計画が本当に実行できたら、間違いなく「実力アップの夏」になりそうですね。

1年生の集団宿泊教室(2日目)

1年生の集団宿泊教室(2日目)

集団宿泊教室を引率している先生方から送られてくる写真や情報を随時アップしました。(上の記事ほど最新です)

◎ 無事に帰校

|

|

|

若干予定時刻より遅くなりましたが、無事、学校に戻ってきました。出迎えた2,3年部の先生たちに挨拶する声を聞いただけでも、1年生が一回り大人になったように感じたのは私(校長)だけでしょうか?

なお、1年生は明日、時間調整のため遅延登校になりますが、その詳細については生徒たちに伝えてあります。

また、これから数日間は、特に検温、健康観察等をしっかり行っていただきますようお願いします。少しでも気になることがありましたら、学校にご連絡ください。

これで、集団宿泊教室に係る記事を終わります。ご閲覧ありがとうございました。

◎ 帰校へ

資料館でのお礼の言葉を最後に、バスに乗車し、検温や健康観察を行いました。全員異常はなく、みんな元気に水俣を出発しました。到着時刻は、ほぼ程度通り(16:40頃)となる見込みです。

なお、生徒の下校については、先ほど 髙橋 教頭から安心安全メールでお知らせしたとおりです。到着時刻頃の天気は、曇またはポツポツ程度の小雨と予想されています。ご理解ご協力をお願いします。

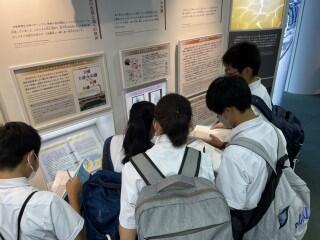

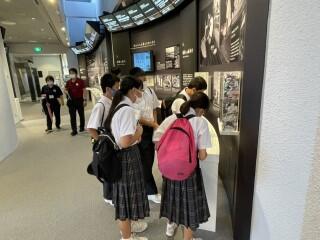

◎ 活動⑤ エコパーク水俣での見学

|

|

|

|

|

|

エコパーク水俣に到着しました。ここからは、水俣病資料館(1組→2組→3組)、水俣病情報センター(2組→3組→1組)、熊本県環境センター(3組→1組→2組)のローテーションで、班活動になります。

◎ 活動④ 磯遊び(ビーチ活動)

|

|

|

|

|

|

|

||

残念ながらマリン活動はできないようです(中段右写真の後方に乗るはずだったペーロン船)が、雨の合間をぬって磯遊びに興じました。

1年生の集団宿泊教室(1日目)

1年生の集団宿泊教室(1日目)

集団宿泊教室を引率している先生方から送られてくる写真や情報を随時アップしました。(上の記事ほど最新です)

◎ 活動③ ワクワク絆フェスティバル

|

|

|

|

|

|

夜の活動は、「ワクワク絆フェスティバル」です。まずは、先生たちにまつわるクイズで盛り上がりました。下段左の写真は、同点決勝のあっち向けホイです。「1年生の特徴は?」では、大体「明るい」が多かったですが、中には「美男美女が多い」という答もありました。

1日目の記事はここまでです。なお、体調を崩すなどの生徒もいましたが、当該生徒のご家族へは連絡が取れています。

◎ 夕食・入浴

|

|

|

夕食と入浴の時間になりました。1つのグループが入浴している間に、もう1つのグループが食事です。メニューは定番のカレーライスでした。生徒たちは黙食で静かに食べていました。

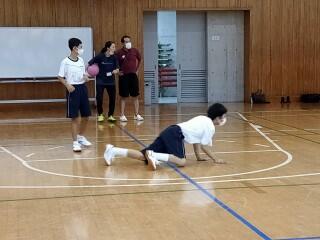

◎ 活動② ニュースポーツと流木ディスプレイ作り

|

|

|

|

|

|

午後は、マリン活動(ペーロン船)の代替の活動として、ニュースポーツと流木ディスプレイ作りを行いました。

上段の3枚の写真は「シャッフルボード」の様子です。あと「ペタンク」と「ガガ」という種目も行いました。

また、流木ディスプレイ作り(下段3枚)も、巻き結びなどに苦戦しておりましたが、最終的には全員それぞれの作品を作り上げることができました。

この後は、休憩ののち、2グループに分かれて入浴と食事を行う予定です。

◎ 昼食

|

|

|

持参した弁当の昼食となりました。外はあいにくの雨なので、涼しい3階ホールでとらせていただくことになりました。

◎ 活動① ドッヂボビー大会

|

|

|

|

|

|

到着後1番目の活動は、「ドッチボビー大会」でした。開会式は、こちらも自分たちで行いました。試合は白熱!! ハッスルする生徒もいて大盛り上がりだったそうです。結果は、Aグループ、Bグループともに1組の優勝でした。

◎ あしきた青少年の家に到着・入所式

|

|

|

|

あしきた青少年の家に無事到着しました。到着時はまだ雨が降っておらず助かりましたが、その後、大雨が降ってきたそうです。

到着後まず、入所式がありました。会の進行は生徒たちで行います。こういう経験一つ一つが、とても大事だと思います。

◎ 無事に学校を出発

|

|

|

|

|

|

新型コロナウイルスの感染拡大や大荒れの天気など、様々心配や懸念がある中ですが、1年生の集団宿泊教室は予定通り実施することにしました。幸い登校から集合・健康観察、乗車・出発の時間は、雨もほとんど降らす、予定通りの時間に無事出発することができました。

今回は残念ながら10人の生徒が自主的に、又はやむを得ず不参加となりました。中には賢明なご判断をいただいたご家庭もあったとお聞きしています。大変残念ではありますが、併せて感謝も申し上げます。

また2組担任の 長野 先生が、ご家族に陽性者がいらっしゃるため、大事をとって不参加としました。なお、2組担任の代理としては教務主任の 井上 先生に、また、人員の補強として2年部から 山本 先生を急遽、引率に加えることとしました。実は、本日夜のレクレーション集会において、長野 先生への誕生日サプライズを行う予定だったそうですが、仕方なく出発前にプレゼントの目薬(?)を渡すことになりました。こちらも残念です。

延期分のオンライン授業参観(3年3組・第2学年)

延期分のオンライン授業参観(3年3組・第2学年)

|

|

|

|

|

|

本日(19日)、オンライン授業参観を行った7月1日に、学級閉鎖があったため延期してきたオンライン授業参観を、3年3組が5校時に、第2学年が6校時に実施しました。

3年3組は学級の担任でもある 後藤 先生が数学の授業を行いました。第1学年の集団宿泊教室で人員が不足しているため、Zoomの接続の接続に若干不手際があったとのことで、この場をお借りしお詫び申し上げます。方程式の解を求める学習をやっていましたが、生徒たちの反応や理解の状況について、ご参観をいただいた保護者の皆様はどのように受け止められたれたでしょうか?

一方、2年生はこれまで行ってきた人権学習のまとめとして、学年人権集会を行いました。当初は集合形式の集会の予定でしたが、新型コロナウイルスの再拡大状況を踏まえ、各学級をオンラインで結んだ形の集会になりました。私は初めの部分のみ教室で参観した後、校長室のモニターで参観させてもらいましたが、教室同士が近いため隣のクラスの音を拾ってしまい、ハイリングやエコーがかかるのはどうにはならないかなと感じました。内容的にはこれまでの学習を踏まえた自分たちの意見や思いをしっかり述べ、それに対するお返しの意見や感想もたくさん出すことができていたと思います。

県中体連大会 空手道 女子団体形優勝!!

県中体連大会 空手道 女子団体形優勝!!

|

|

|

|

|

||

連休中ですが、引率の 町田 先生より朗報が届いたので掲載します。17日(日)、芦北町民総合センターで開催された県中体連大会の空手道競技において、合志楓の森中学校が、女子団体形で見事優勝しました。これは昨年度から引き続きの二連覇です。誠におめでとうございます

保護者の方から送っていただいた写真(上段2枚)を見てのとおり、山田さん(3年)、髙宮さん(2年)、星子さん(2年)の動きが見事にシンクロしているのが分かりますね。もはや「美しい」という言葉がぴったりです。団体組手は、惜しくも強豪のマリスト中に敗れ2連覇とはなりませんでしたが、昨年度はコロナ禍のため中止となった悔しさを晴らすことも併せて、九州大会ではさらに自分たちの力を発揮し、活躍してきてくれることを願っています。

家庭科の授業じゃないの?(3年保健)

家庭科の授業じゃないの?(3年保健)

|

|

|

本日の2校時、3年3組の授業を覗くと、生徒たちは「ゴミの処理」については学習していました。私(校長)は、てっきり家庭科の授業だと思いましたが、授業者は保健体育担当の 山本 先生。「へーッ、今の保健の授業は、こんな内容もやるのか!?」と、自分の勉強不足を反省したところです。このような学習内容の変化には、その背景にSDG's(持続可能な開発目標)の考えがあることは間違いないようですね。

それにしても、3年生の授業中の態度には、いつも感心させられるものがあります。1、2年生もそれ相応の授業態度ではありますが、3年生は群を抜いています。授業は同時進行で行われているので、1,2年生が3年生の授業の様子を直接見ることは、物理的には無理ですが、「中学生の学習態度・学習姿勢はこうあるべき!!」というのを、どうにしかして見せることはできなかと考えています。