学校生活(ブログ)

オススメのレストランを紹介しよう!! (2年英語)

オススメのレストランを紹介しよう!! (2年英語)

|

|

|

|

|

|

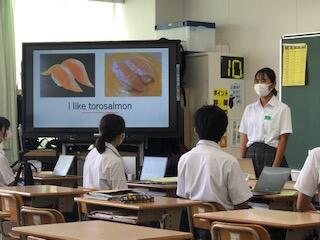

本日(8日)の5校時、2年1組の教室をのぞくと、「オススメのレストランを紹介しよう!! 」ということで、タブレットで作成したスライドを用いた英語によるプレゼン発表会が行われていました。英語担当の 東野 先生がいる2年1組教室には生徒が約半数しかいなかったので、どうしたのかと思ったところ、残りの半数の生徒は、隣の1年4組(少人数教室として使用)で、ALTのラルフ先生がついて同様の発表会を行っていました。

パッと見て私(校長)が感心したのは、どの生徒のスライドもよくできているということです。これは昨年度以来、様々な場面でタブレットを活用する学習に取り組んできた成果でしょう。一方、英語スピーチの発音や流暢さには、当然個人差があります。しかし、どの生徒も「どんなことを自分は英語で伝えたいのか」ということが、スライド作成の過程で自分の中に整理させれているので、発音や流暢さを超えて「言葉に力があるな!」と感じました。もし、街角で外国の人にオススメのレストランを聞かれたとしても、今日プレゼンした内容だったなら、相手に英語で伝えられるような気がします。そして、このような学習活動を繰り返して行く先に、「使える英語、伝わる英語」があるんだなと感じました。

何かカッコいいね!!(生徒会執行部のミーティング)

何かカッコいいね!!(生徒会執行部のミーティング)

|

|

|

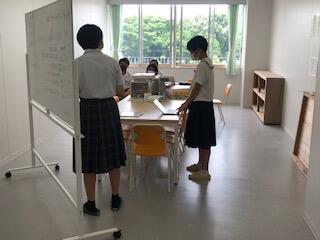

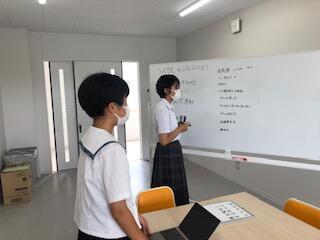

本日(6日)の昼休み、私(校長)が3階の生徒会室へ、以前、生徒会執行部の皆さんからお願いされていた棚(「生徒会執行部からの申し入れ」の記事を参照)がようやく完成したので、そのことを伝えに行きました。

すると、役員の5人が何やらミーティングをしています。「何をしてるの?」とたずねると、目安箱(意見箱)に出た意見を集約し、ぞれぞれにどのような対応をするか検討しているとのことでした。そのこと自体凄いと思いましたが、その会話をシラーっと聞いてみると、「やるならやる。やらないならやらない。とはっきりさせた方がいいよ。」や「〇〇については、先生に相談してみたら。」みたいな感じです。その上、2年書記の 中村 さんはホワイトボードに意見を整理し、3年書記の 河﨑さんは、タブレットに内容を記録しています。その様子を見て、「うちの生徒会、何かカッコいい!!」と感じた校長なのでした。

中体連郡市中体連大会表彰及び県大会推戴式

中体連郡市中体連大会表彰及び県大会推戴式

|

|

|

|

|

|

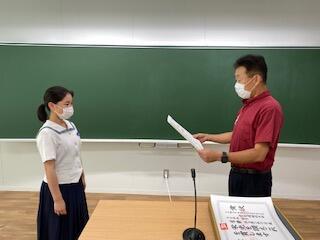

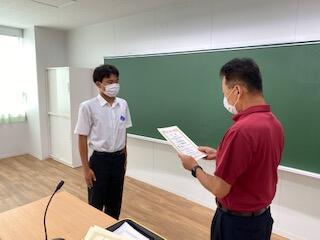

本日(6日)の1時間目に、先月行われた菊池郡市中体連大会等の表彰、及び県中体連大会に出場する選手の推戴を3年4組教室(空き教室)で実施し、各教室へオンライン配信しました。

まず前半は、表彰を行いました。表彰者(団体・個人)については、以前の学校生活に掲載(郡市中体連 先行実施・1日目・2日目))していますので、ご参照ください。

また後半には、県大会に出場する選手の推戴式を行いました。選手紹介、私(校長)からの激励に続き、選手を体表して水泳種目に出場する 野中 君が「誓いの言葉」を述べました。最後に応援する全校生徒を代表して、生徒会議長の 福本 君が「激励の言葉」を述べました。

早い競技は、明日から県大会が始まります。選手の皆さんには、菊池郡市の仲間たちの想いを背負って、正々堂々と闘ってきてほしいと思います。

東熊会会員による「里帰り講話」

東熊会会員による「里帰り講話」

|

|

|

本日(4日)の3・4校時、3年生はキャリア教育の一環として、肥後銀行本州ブロック統括店長兼東京支店長 瀬川 裕司 様の講話を聞きました。これは「東熊会」という首都圏在住で熊本県出身の企業役員及び企業役員経験者で構成する任意の親睦団体の会員の皆様が、ボランティアで実施されておられる「里帰り講話」として実施したものです。

瀬川 様は、熊本県出身で済々黌、慶応義塾大学卒業の後、肥後銀行に入行されました。平成30年に理事兼福岡支店長、令和2年に執行役員兼福岡支店長、令和3年度からは執行役員兼東京支店長を歴任されています。

本日は、自己紹介、銀行の仕事についてのお話の後、「夢を叶えるために」というテーマで、生徒たちにキャリア意識の向上につながるお話を聞くことができました。瀬川 様からは、物事を実行するにあたって、

① ポジティブ思考

② 素直な心・謙虚な姿勢・感謝の気持ち

③ 続ける 〜「継続は力なり」

が大事だということを、ご自身の経験や金融のプロ・企業の経営者としての深い見識からそれぞれ噛み砕いたお話で、本校3年生にぴったりだったと思います。

生徒たちにとって、自分の夢を叶えるためにいつかどこかで必ず生かしてほしいと思う、とても貴重な講話を聞くことができました。

オンライン授業参観

オンライン授業参観

|

|

|

本日(7月1日)の5、6、7校時、オンラインによる授業参観を行いました。本来であれば、来校参観とオンライン参観のハイブリッド方式で実施する予定だったのですが、2つのクラスで学級閉鎖の措置をとっており、さらなる感染拡大が懸念されることから、急遽、オンライン参観のみの実施に変更しました。そのような中、たくさんの保護者の皆様にオンライン参観していただき、誠にありがとうございます。

私(校長)は、5校時だけは、実際に教室へ様子を見に行きましたが、6,7校時は校長室で、保護者の皆様と同じくオンライン参観しました。私の感触で言えば、実際に学校で参観するのと全く遜色ないですね。むしろ音声がはっきり聞き取れるので、どのような授業をしているのか分かりやすいと思いました。ただ、保護者の皆様は、我が子の学習の様子を一番見たいと思われると思いますので、カメラと座席の位置関係次第で善し悪しがあったかもしれません。校長としては、教室に行かずとも授業の様子が把握できるので、「授業参観日に限らず、毎日これをやってくれたら‥‥。」とも思いましたが、多分、先生方は嫌がるでしょう(笑)。

なお、学級閉鎖となっている3年3組と、学年集会形式で授業参観を実施する予定だった学級閉鎖の2年2組を含む第2学年の授業参観は一旦延期とし、詳細は後日お知らせしますので申し添えます。

「夏の思い出」をオンラインで(2年音楽)

「夏の思い出」をオンラインで(2年音楽)

|

|

|

すでのお知らせしておりますとおり、本日(7月1日)、2年2組は学級閉鎖となっています。そのため、生徒たちは各自のタブレットでMicrosoft Teamsのビデオ会議に入ってオンライン授業を受けています。昨年度の前期後半の分散登校以来、本校では様々な場面でオンライン学習を行ってきましたので、本日も生徒・先生ともに何の違和感もなく授業が行われています。

2校時に音楽室をのぞくと、矢野 先生が1人で音楽の鑑賞の授業を行っていました。題材となる曲は「夏の思い出」。そうです。♫ 夏がくれば 思い出す はるかな尾瀬 遠い空 霧のなかに うかびくるやさしい影 野の小径 ♩ 中田喜直作曲、江間章子作詞で、中学校歌唱共通教材となっている名曲です。

私が見たときは、ちょうど「歌詞に込められた思い」について、ブレイクアウトルームを使って話し合いを行っている場面でした。矢野 先生は各ルームを巡回しながら、どんな意見が出たかを確認したり、出た意見に対するコメントを述べたりしていました。その意見の幾つかを聞いていると、「日常の平穏な生活への感謝」や「平和への有り難み」など様々な意見が出ていて、実に深く作詞者の思いに迫ろうとしていることが分かります。凄いですね!! 意見の質や量、多様性という面のみで言えば、むしろ対面で授業を行う時より充実しています。おそらくオンラインでのコミュニケーションの「敷居の低さ」がそうさせているのかもしれません。

ただし、その「敷居の低さ」がSNSでのトラブルや誹謗中傷等の原因になっているとも言われています。公費で貸与されたタブレットは、そこで行われているコミュニケーションの様子を学校がモニターしやすいのでいいですが、「家庭の責任」で買い与えておられるスマートフォン等は、各家庭でモニターできておられるでしょうか? 自由かつ無制限に使わせておきながら、そこで発生するトラブルや誹謗中傷等については「学校の責任」とされてしまうのには、正直、学校として困惑する部分があります。もし各家庭でモニターできない部分があるのであれば、使用上のマナーやルールをしつけたり、スマホ等の機能や使用時間に制限を設けたりするのも「家庭の責任」ではないかと私(校長)は考えています。

「熊本の学び」ステップアップ研修

「熊本の学び」ステップアップ研修

|

|

|

本日(29日)の小中合同の校内研修は、熊本県教育庁市町村教育局義務教育課の 永松 由紀子 指導主事及び菊池教育事務所の 濱野 久美 指導主事にご来校いただき、「熊本の学び」ステップアップ研修を実施しました。

まずはじめに、永松 指導主事より「熊本の学び」について説明がありました。その後、各グループごとに「単元終了時の子供の姿」について考える演習を行いました。「熊本の学び」については理念の浸透(スタートアップ)から一歩進み、各学校の特色ある取組(ステップアップ)の段階に入っています。本小・中学校の先生方には、本日の研修で学んだことをもとに、イメージする子供の姿をめざして、柔らかい頭としなやかな発想で様々な実践にチャレンジしていただき、合志楓の森小学校・中学校ならではの取組を創造していただければ嬉しい限りです。

なお、参考までに「熊本の学び」関連資料のリンク(県教委HP)をはっておきますので、ご参照ください。

菊池恵楓園歴史資料館の見学

菊池恵楓園歴史資料館の見学

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の午後、本校職員は5月にリニューアルオープンした菊池恵楓園歴史資料館を見学する研修を行いました。本校では、各学年の学習計画(KPプロジェクト)にしたがって、ハンセン病問題に関する人権学習を系統的に実施していく予定です。そこで、まずは教職員がしっかり認識を深めるため、先週の 箕田 園長の講話に引き続き研修を行いました。

はじめに本館の映写室で、スクリーンに見立ててた「隔離の壁」に投影される動画を視聴しました。その後、新館の展示物を見学しましたが、「あなたはわたし わたしはあなた」という本資料館のコンセプトのもと、ハンセン病問題に係る人権課題をいかに自分事としてとらえるのか、実物の資料とデジタル技術をミックスした様々な展示方法が工夫されていました。かつて本校の校地に建っていた菊池医療刑務支所の独房も移設されています。生徒たちにも、できるだけ早い段階で見学の機会を持ちたいと思いました。

新館南側の通路には、熊日壁新聞コンクールで入賞した「楓3部作」の複写も展示されています。また偶然にも、熊本県の営業部長の「くまモン」が写真撮影のため来館していました。

なお、本資料館は(日・月休館)は、インターネットで見学予約(歴史資料館)できます。

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

水俣病問題の調べ学習(1年総合的な学習の時間)

|

|

|

1年生は現在、7月19(火)、20(水)の集団宿泊教室で訪問する水俣病資料館等での事前学習として、調べ学習を行っています。

水俣病問題学習については、先週の 吉永 様ご夫婦(水俣病を語り継ぐ会)の講話(こちらをクリック)も実施したところですが、生徒たちも自分たちで調査した内容をプレゼンテーションにまとめ、発表する学習に取り組んでいます。

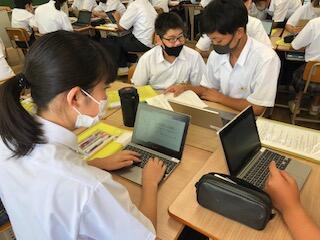

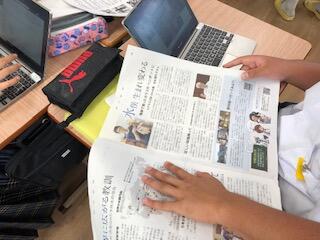

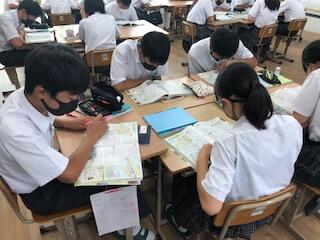

1年生も昨年度、合志楓の森小でタブレットをしっかり活用して学習してきているので、こういった学習スタイルはお手の物で、驚いたことにPowerPointの共有機能を使いこなし、グループ毎に共同編集をしています。また、司書の堀田先生に、「知る水俣病」という特集新聞(外部リンク)を1年生全員分準備していただき、これも活用して学習していました。生徒たちはたくさんのテキスト(文字)と向き合っています。そこが大事です。

この学習を通じ生徒たちは、人権問題に対する正しい理解や人権意識・感覚が育っていくことはもちろんのこと、合志市の小中学校で取り組んでいる「プレゼン教育」のねらい、すなわち資料活用能力や思考力・判断力・表現力等を総合した「伝える力」や「提案する力」が着実に育っているなと感じています。

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

瀬戸内の気候の特徴は(2年社会)

|

|

|

本日(27日)の2校時、2年3組の授業をのぞくと、社会科の地理的の学習で、四国・中国地方の学習をしていました。日本の気候が季節風の影響を受けているのを端的に表す「瀬戸内の気候」ですが(左写真)、生徒たちはちょうど動画のその部分を視聴していました。

町田 先生の授業は、学習内容を教えっぱなしではなく、中央写真のようなグループでの学習を取り入れ、学んだことをタブレット等も活用しながら、説明し合うところまでやられます。つまり、この授業で言うなら、「瀬戸内の気候の特徴は‥‥。」と、資料をもとに自分の言葉にして説明するので、単に知識を学ぶ以上の学力、すなわち「確かな学力」がしっかり育ってきているのではないでしょうか。しかし、こういう授業ばかりでは、教科書の進度が遅れ気味に‥‥。しかし、さすが 町田 先生。ジックリやるところ、サラーッとやることろのメリハリがいついています。中学校の教師は、どうしても「高校入試」が気になって、どこもかしこもジックリやりたくなるものですが、それがかかえって「詰め込み」の面白くない授業の原因となることになります。そこは 町田が何度も入試を経験してきたベテランの強みかもしれませんね。

ところで右写真のように、授業のオンライン配信は、今や教師に頼らず全て生徒たちがやってくれます。これはどのクラスもそうですが、オンラインを見ている友達が参加しやすいようにと、カメラの角度を調整したりしてくれるちょっとした気遣いが、「何かいいな」と感じている校長なのでした。