学校生活(ブログ)

夏休み明け集会

夏休み明け集会

|

|

|

|

|

|

本日(26日)の1校時、夏休み明け集会を行いました。今回はオンラインではなく、体育館に集合して行いました。写真を見てのとおりしっかり間隔をとれるのは、本校の大きな体育館ならではです。

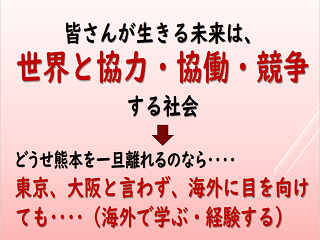

まずはじめに、3年生に1人転入生がいましたので、紹介を行いました。その後、校長の講話となりましたが、今回は「どこに住む どこで学ぶ どこで働く」というタイトルで、プレゼンを使って話をしました。下にそのプレゼンの画面を添付しておきますので、ご覧いただければ話の概要をお分かりいただけると思います。

その後、生徒指導主事の 後藤 先生から話がありましたが、とにかく夏休み中大きな事故やトラブルがなく何よりだったということに加え、「合志楓の森中はどういう学校か」というイメージが、本校生徒の1人1人の言動にできつつあることなどの話がありました。例えば、体育館で整列したときのスリッパが、3年2組は言われる前から完璧に真っ直ぐに並んでいます(右下写真)。こういう何気ない一つ一つの行動が大事というようなお話しでした。

第3回情報教育担当者会

第3回情報教育担当者会

|

|

|

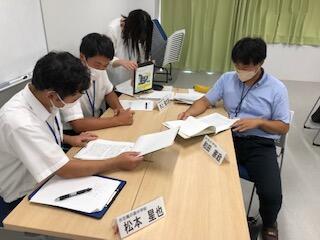

本日(16日)、合志市役所の避難所①(会議室)で、合志市の情報教育担当者会(第3回)がありました。この会は、各小中学校の情報教育の担当者(楓の森中は 井上 先生・楓の森小は 山下 先生)が集まる会議ですが、私(校長)は同担当者会の部会長として、最初の挨拶をしなければならないので、私も会に参加しました。

本日の研修のメインは、熊本県教育庁教育政策課情報教育推進室の 城井 順一 指導主事が講師の、「授業における『MicrosoftTeams』の具体的活用方法について」という演習でした。GIGAスクール構想において、全ての児童生徒に一人一台タブレットが貸与されていることはご承知と思います。そのタブレットには大きく次の3種類、① iPad(iOS) ② Chromebook(ChromeOS) ③ Windowsタブレット(Windows)がありますが、合志市では③が導入がされています。そこで、③で提供されているグルーブウェア「MicrosoftTeams」の具体的な活用方法について、まずは各学校の担当者がしっかり学び、それを各学校へ浸透させることを目的に実施されました。

県全体で見ると、まだまだICTの活用が進んでいない自治体や学校もある中、合志市ではオンライン学習やタブレットの持ち帰りなども普通に行われており、優良校の認定数で見える以上に活用が進んでいる地域と言えるでしょう。しかし、文部科学省が意図している「(A )共同編集機能を使った協働的な学び」や「(B)クラウド機能を活用した情報の共有」などは、合志市としてまだまだかもしれません。本校では、既に(A)も(B)も様々な取組(直近の例)があり、それなりにやれていると思いますが、この辺りについては、学校間でかなり差があるなと参加された先生方の様子を見て感じました。

本日研修したような内容が、本校のみならず、各学校の担任・教科の先生方の中で、さらに日常的な実践ができるようになればいいなと思っています。

見事‼︎ 九州中体連・準優勝(空手道)

見事‼︎ 九州中体連・準優勝(空手道)

|

|

|

嬉しいニュースが飛び込んできました。長崎県で開催された空手道の九州中体連大会に出場していた本校の山田さん(3年)、星子さん(2年)、髙宮さん(2年)の3人が、女子団体形で準優勝を果たしました。本人たちにとっては「惜しく」も準優勝かもしれませんが、九州で2位。見事です‼︎ おめでとうございます。引率の 町田 先生、ありがとうございました。

合志市長の表敬訪問(空手道)

合志市長の表敬訪問(空手道)

|

|

|

本日(2日)、県中体連大会の空手道競技の女子団体形で優勝した3人が、九州大会を前に合志市長を表敬訪問しました。この表敬訪問は、合志市内の中学校から別競技で九州大会・全国大会に出場する選手たちと合同で行われました。

選手紹介の後、荒木合志市長から激励の言葉をいただきました。市長からは、勝つことも大事だか、この機会が自分の成長の糧となるよう、競技を楽しんで頑張ってきてほしいとのお言葉をいただきました。

合志市当局には、このような選手の活躍に対して様々な配慮や支援をいただいており、3人の選手には感謝の気持ちも大切にして、精一杯競技してきてほしいと改めて思いました。

なお、空手道の九州大会は、8月7日(日)に長崎県佐世保市の佐世保市体育文化館で開催されます。

男子ソフトテニス部初優勝

男子ソフトテニス部初優勝

|

|

日曜日ですが、嬉しい情報が飛び込んできたので、記事を掲載します。

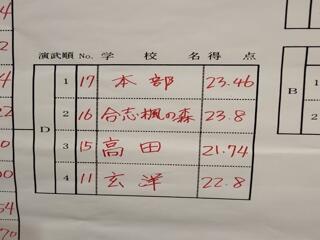

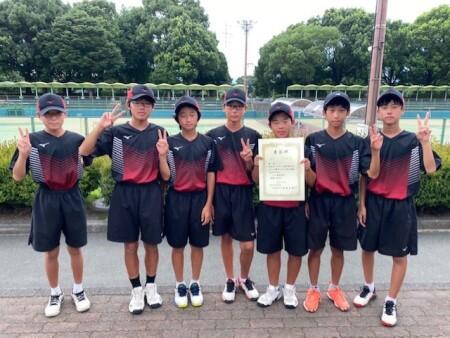

昨日(30日)に行われた体育堂ソフトテニス大会において、合志楓の森中Aチームが、見事、団体優勝を果たしました。Bチームもベスト16に食い込んだそうです。

企業主催のいわゆる「冠大会」ではありますが、男子ソフトテニス部にとっては初の優勝。参加チーム48チームを勝ち抜いての優勝とは大したものです。中体連大会を含め、これまでなかなか結果を出せてこなかった男子ソフトテニス部ですが、大きな自信になったのではないでしょうか。今後のソフトテニス部の練習に対する姿勢もますます高まるのではないかと期待しています。

炎天下の職員作業

炎天下の職員作業

|

|

|

|

|

|

本日(28日)、教育講演会に引き続き、職員作業を行いました。内容は、① 空調機及び加湿器フィルターの清掃 ② 不要な机椅子の搬出、③ 屋上の排水溝泥さらい です。

エアコンのフィルターは外して、プールで洗いました。この作業は昨年度も行っていたので、思っていたほど埃がついていませんでした。こういう作業をマメにしておくことが、空調の効率を上げることになってSDG’sですね。

また、屋上の排水溝に溜まった泥をさらう作業も分担して行いました。さすがに3階建て校舎の屋上に落ち葉はありませんでしたが、どこから来たのか泥はけっこう溜まっていました。これを放ったらかしておくと、「いつかは雨漏り」ということになるのでしょう。

新しい校舎を、なるべく長くきれいな環境のまま維持したいという思いから、先生方はとてもよく作業されていました。また、吹奏楽部の生徒たちも練習後に、机椅子の搬出を手伝ってくれて助かりました。

なお、屋上にあがったりすることはあまりないので、教室用空調の室外機を撮影しました(右下写真)。空調のエネルギーがガスのため、もし電力が逼迫するような事態になっても大丈夫です。

それにしても、屋上の照り返しは炎天下そのもの。しかし、風はよく通るので熱中症などを起こす先生もなく、無事作業を終了しました。

令和4年度合志市教育講演会

令和4年度合志市教育講演会

|

|

|

本日(28日)の午前中、オンデマンド(YouTube配信)による合志市教育講演会がありました。オンデマンドですから「必ずこの時間に」ということはありませんが、本日を基準日として、小学校が大会議室、中学校が小会議室で視聴しました。

講話は「そしてこれから」というタイトルで、内容は、① 自己紹介を兼ねて ② 児童生徒理解といじめ対応 ③ 合志市の小中一貫教育について ④ 夢実現プロジェクトの今とこれから ⑤ 子どもたちから憧れられるための「働き方改革」 ⑥ 1人の力から、みんなの力へ の6部構成でしたが、「子供の頃、私は嘘つきでした」から始まった 中島 教育長のお人柄が垣間見えるお話しでした。ただし、話の内容をよく聴くと、内容は「合志市学校教育努力目標(ここをクリック)」そのもので、その意義や方向性を、合志市の先生方にしっかり理解・納得して、実践に取り組んでいただきたいという教育長の熱い思いが伝わってきました。

これからのお話の多くは、すでに「本校教育目標と経営方針(ここをクリック)」としっかりリンクさせており、本校では既に着手できていることや、中には合志市を先導している取組もあります。しかし、例えばJRC(青少年赤十字活動)との連携など取組がもう一歩のことや、AIドリルのような今後導入が予定されていることなどについては、さらに本校のチーム力を発揮しながら、小学校とも連携して、働き方改革の視点も考慮しつつ、取組を充実させていきたいと思っています。

なお、小学校のHPにも同講演会の記事かありましたので、リンク(こちらをクリック)をはっておきます。

小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

小中合同の校内研修(テーマ研・特別支援教育)

|

|

|

|

|

|

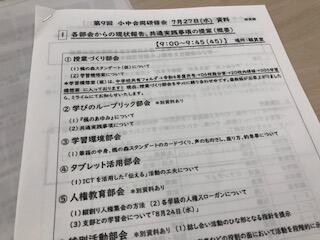

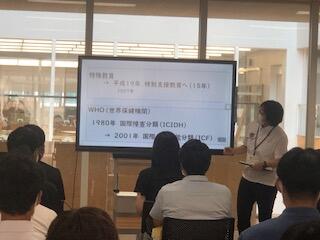

本日(27日)の午前中、小中合同の校内研修を行いました。

前半は校内研究(テーマ研)に係る研修でした。本校では小中合同の研究テーマを「自他の存在を大切にし、自ら考え、自ら行動できる生徒の育成 ~学びの連続性を意識した教育活動を通して~」と定め、研究・実践に取り組んでいます。その具現化に向け、本日はまず、先日の校内研修において各部会(①授業づくり部会、②学びのルーブリック部会、③学習環境部会、④タブレット活用部会、⑤人権教育部会、⑥特別活動部会、⑦集計・分析部会)で話し合われた内容の報告かありました。その後、⑥特別活動部会からの提案を受けた形で、小中合同で行う委員会活動の内容を、10の委員会等の小・中担当者が集まって検討しました。その検討例を数点紹介しておきます。

〇 小・中合同の図書委員会で、小学校低学年に向けた読み聞かせをする。(小:図書、中:図書)

〇 小・中学校の学校行事に係る交流掲示板を作成する(小:企画、中・執行部・代議員)

〇 現在、中学校がZoom配信で行っているお昼の放送を小学校にも配信し、小中合同で放送する。(小:放送、中:放送・情報)

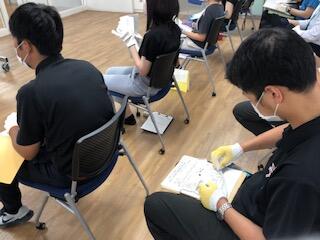

また後半は、特別支援教育に係る研修を行いました。この研修では、子供の「わかならい」「できない」を感覚的に理解するために、ビデオ視聴や体験そのものによる疑似体験を行いました。軍手をしたまま紙を一枚一枚めくってみたり、財布から硬貨を取り出そうとしてみたりすると、普段は簡単にできることも思うことにも、とても困難さを感じるものです。合志市は17年程前に、西合志南中学校区において、特別支援教育の文部科学省指定を受け取り組んできた経緯がありますので、特別支援教育に関して比較的進んだ地域だとは思いますが、今日のような研修を通して、常に認識を新たにしておくことは必要です。まずは、児童生徒の特別な状況に際した場合に、自分たちの感覚や常識で決めつけないことや、あらゆる可能性から子供の特性を探ろうとする姿勢が大事だと思いました。

なお、小学校のHPにも記事がありましたのでリンク(テーマ研・特別支援教育)をはっておきます。

「先輩教師に学ぶ」初任者研修

「先輩教師に学ぶ」初任者研修

|

|

|

本日(26日)、合志市教育委員会が担当する初任者研修がありました。

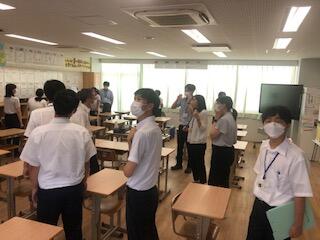

初めに地域理解研修として、市役所の会場で講義等があり、次に場所を移動して菊池恵楓園の歴史資料館の見学がありました。その後、その流れで会場を本校に移し、本校2年目の矢野 先生が、同じく合志楓の森小学校2年目の 杉本 先生、寺田 先生とともに参加し、先輩教師として初任者の先生に助言をしたり、これまでの自分の実践を発表したりする「先輩教師に学ぶ」研修を行いました。

まず初めに、いずれまとめることになる初任者の実践記録の作成について、寺田 先生の昨年度の実践記録を例に見通しを持ってもらう研修を行いました。併せて、昨年度の先生方の実践記録を閲覧させていただいたことで、初任の先生方も、実践記録をまとめるイメージができたのではないでしょうか。

また、杉本 先生と 矢野 先生の案内で、各学級を見て回り、学級設営等を参考にする研修も行われました。

最後に、矢野 先生と杉本 先生から、初任1年目を振り返った発表がありました。2人とも初任者の実態と気持ちにバッチリ寄り添った発表だったと思います。おそらく多くの初任の先生が勇気と安心をお土産に帰ることができたことでしょう。

それにしても、矢野 先生の発表は、その内容といい、また落ち着きぶりといい、到底2年目の教員とは思えませんね。これって本人がもともと優秀だから? それとも彼女を支えた本校のベテランや中堅のおかげ? たぶん両方でしょう。私(校長)はただ見守っていただけです。

なお、小学校のHPにも同研修の記事が載っていましたので、リンク(ここをクリック)をはっておきます。

県吹奏楽コンクール

県吹奏楽コンクール

|

|

|

|

|

|

お披露目会の記事に追記しようと思っていましたが、川内先生が、本番前の写真を送ってくれ、私も演奏終了後には、写真を撮れましたので、改めて記事を掲載します。

もう、ドキドキしました。私(校長)は県吹奏楽コンクールを聴くのが、今回が初めてではありませんが、「自分ってこんなに小心者?」と思うぐらい、聴いてるこちらが緊張しました。しかし、演奏が始まるとそれは感動に変わり、演奏終了後には目頭が熱くなっている自分がいました。

間違いなく、今日の演奏が一番良かったと思います。創部4ヶ月足らずで、よくぞここまで仕上げてくれたものです。審査結果は銅賞とのことですが、合志楓の森中の吹奏楽部員のみんなの姿は、新品ピカピカの楽器に負けないぐらい輝いていたと思います。本校にまた一つ、確かな礎を築いてくれたことを、大変嬉しく思っています。

このような感動的な場面が迎えられたのも、楽器調達のためご寄付等をいただいた多くの個人、団体、企業の皆様のお陰です。この場をお借りし、改めて感謝申し上げます。