|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

無脊椎動物の体のつくり(1年理科)

無脊椎動物の体のつくり(1年理科)

|

|

|

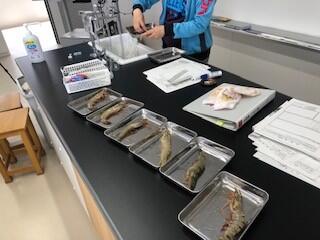

先日、事務主任の 岩木 先生が決裁に持ってきた負担行為(予算執行の起案書)の文書を見ると、「鮮魚」と書いてあるので、「何ですか、これは?」と尋ねると、実は理科の解剖で使うエビ(ブラックタイガー)でした。

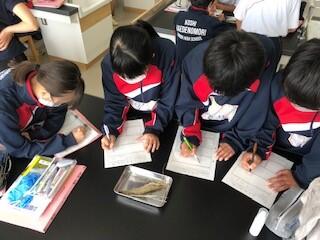

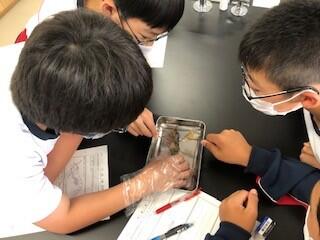

本日(19日)、1年1組と2組は理科の授業で、そのエビを解剖する授業をしていました。まずスケッチをしてその後、甲殻をはずし、目や心臓、えら等、エビの体のつくりを観察していました(3組は明日です)。

こういう時の生徒の反応は、実に様々です。興味深々で解剖をしている生徒もいるかと思えば、気持ち悪がっている生徒もいます。ちなみに、私(校長)は、「車エビじゃないけど、エビフライかエビの天ぷらにしたら美味しそう!」が正直な感想でした。

試行錯誤の予行練習

試行錯誤の予行練習

|

|

|

|

|

|

遅ればせながら、17日(火)の体育大会の予行練習の様子を報告します。

何せ本校第1回の体育大会で、昨年度はどうやったのかの知見がありませんので、何をやるにも試行錯誤です。もちろん実施計画では、「どうする、こうする」と案を決めていますが、実際やってみると「こうしたら、ああしたい」といろんな意見も出てきます。議論することはいいことですが、どうしても放送係と各係の連携等に時間がかかってしまって、結局閉会式の練習まで行き着きませんでした。閉会式については、20日(金)の全体練習で予行をする予定です。

ただし、生徒たちはとても頑張っていました。特に団体競技は、とても盛り上がっていましたので、今回の結果を踏まえ、どのクラスも本番前に作戦を練ってくることでしょう。

また、各団の応援演舞もなかなか見応えがあり、3団ともに応援内容に個性があっていいなと思いました。これも本番が楽しみです。

ちょっと気がかりなのは、3年生のダンスです。ダンスリーダーたちはとても頑張っていますが、準備期間不足が否めないところです。それでも本番までに修正をかけたりして、仕上げてきてくれるものと思っています。とにかく生徒たちが自分自身で「やりきった!!」という思いを持ってくれさえすれば、私(校長)としては、「できたしこ」でいいと思っています。

オンラインの全校集会

オンラインの全校集会

|

|

|

7時間目はオンラインで全校集会を行いました。もちろん新型コロナウイルスの感染防止対策を踏まえてのことですが、生徒全員を一堂に集めて集会を行うより、オンラインで実施した方が効率的であったり、伝えたいことが徹底しやすかったりするメリットもあるなと感じています。

本日は、各部活動や社会体育で入賞した生徒たちへ、私(校長)から表彰状を伝達しました。なお、本日の表彰分は、部活動等のページ(こちらをクリック)と一致していますので、ご参照ください。

また引き続き、代議員認証式を行い、各学級の代議員に渡す任命書を、代表で福本 代議員長に渡しました。その後、代議員の役割や意義についても、私から話をさせていただきました。三権分立の考え方からすれば、生徒会長は委員会をはじめとする生徒会活動を実行する組織(行政)のトップであり、代議員長は、生徒総会や生徒議会、つまり生徒会に係る様々な案件を話し合って決める組織(立法)のトップです。そう考えると、私(校長)は、生徒会の活動や生徒会で決めたことが、学校教育目標や社会のルール・マナー等から逸れていなかい判断する(司法の)立場かもしれませんね。しかし、本校の生徒たちの日々の生活の落ち着きや様々な活動での頑張りを見ていると、私が司法権を発動する場面は、そうはなさそうに思います。

体育大会の学年練習(1年)

体育大会の学年練習(1年)

|

|

|

本日(16日)は、天気にも恵まれ、グラウンドでは各学年の練習や全体練習、係打合せ等が行われました。

写真は、2校時の1年の学年練習の場面です。1年生の団体競技は「玉入れ」です(競技名はいずれ分かると思います)。玉入れと言えば、小学校低学年の競技のようなイメージもありますが、そこはさすがに中学生に合わせたアレンジがなされていますし、単純な競技のようで、実は技術やチームワークが勝敗を分けると奥の深い競技のようにも思います。

1年生は昨年度、小学校の運動会を経験していますが、規律や機敏さがより求められる中学校の体育大会の練習を通じ、小学校との違いも感じながら、徐々に中学生らしくなってくれるのかもしれませんね。

またこの後、学年リレーの練習も行っていました。この体育大会の取組をとおして、各学級の絆がより強まっていくことを期待していることろです。

愛校作業、ありがとうごいました。

愛校作業、ありがとうごいました。

|

|

|

|

|

|

本日(14日)、朝の7時から小・中学校PTA合同の愛校作業を行いました。両校PTAの執行部・環境委員、有志の保護者・先生方、約100人の皆様にご協力いただき、来週の中学校の体育大会、再来週の小学校の運動会に向けて、環境整備を行うことができました。

さすがに人海戦術は違います。およそ1時間半の作業でしたが、見事に校地内の雑草を一掃することができました。昨年度は、コロナ禍の影響で実施できず、その後、私(中学校長)と小学校の角田校長先生で、各々10回程度刈り払いをしたことを思い出す時、本当に助かります。心より感謝申し上げます。

想定していたより多くの雑草を除草できたので、依頼していたパッカー車に入りきるかと心配していましたが、何とか全て入りきり、刈った草の後処理も含め、完璧な愛校作業となりました。前半は、私も刈り払いしていたので、写真は後半のものばかりです。小学校のHPの方がいい写真が多いので、リンク(こちらをクリック)を貼っておきます

なお今回、せっかく参加をご希望していただいたにもかかわらず、お断りした皆様には、誠に申し訳ございませんでした。夏休みの後半にもう1回愛校作業を行う予定だそうですので、その際にはよろしくお願いいたします。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

56万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。