|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

体育大会練習期間下の道徳の授業

体育大会練習期間下の道徳の授業

|

|

|

現在は、体育大会の練習期間ですが、全体練習、学年練習、体育の授業以外の時間は、普通に教科の授業があっていますし、道徳の授業もちゃんと時間割に入れてあります。

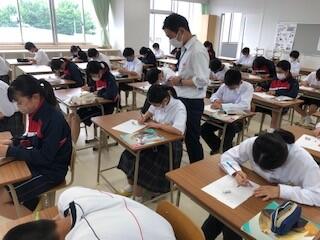

本日の4校時、一部の時間割調整がある学級を除き、ほとんどの学級で道徳の授業が行われていました(左:1年、中央:2年、右:3年)。私(校長)は、こういう時期にこそ、道徳の授業が活きてくると思っています。つまり、大きな行事等があれば、生徒の心には、喜び、達成感、葛藤、軋轢、‥‥等、様々な変化が生まれます。その心の機微をとらえ、その琴線に触れるような授業ができれば、生徒たちは精神的に大きく成長できると思うからです。例えば本日、3年生では、「真の友情とは」をテーマに授業が行われていましたが、まさしくそれを考えるにふさわしい時期ですね。

道徳教育は、本来、教育活動全体を通して行うべきもの(体験する道徳)と言われています。それらを補充・深化・統合する場として、道徳の授業が活かされること(考え、議論する道徳)を期待しています。

体育大会の全体練習

体育大会の全体練習

|

|

|

本日(11日)の5校時は、体育大会の全体練習で、開閉開式の練習をしました。雨は上がっていましたが、運動場がけっこう緩いので、体育館で行いました。しかし、本校の体育館は巨大なので、横向きに使うと、外で整列するのとほぼ同じ広さを確保することができます。凄いですね。

私(校長)は、これまで数多くの体育大会を経験してきましたが、中学校の体育大会である以上、集団行動は欠かせないと思っています。これがなければ、レクレーションと変わらなくなってしまいます。つまり、ピリッとした部分を見せつつ、楽しむところは楽しむ、競い合うところは競い合う、そんなメリハリのある体育大会になってくれると嬉しいです。ただし、それを教師が大声で怒鳴ったり、叱ったりしながらやらせるのではなく、生徒たち自身、特に3年生がしっかり自覚をもち、体育委員長や各団長、生徒会執行部、応援リーダー、ダンスリーダー等のリーダーシップの下で(「主体性」をもって)できるようなったら、さらに素晴らしいなと思っています。

体育大会の学年練習(2年)

体育大会の学年練習(2年)

|

|

|

連休も終わり、現在学校では、21日(土)の体育大会へ向けての練習が本格化しています。

写真は、3校時の2年生の学年練習の様子です。2年生は見てのとおりの団体競技を予定しています。競技名はまだ分かりませんが、各学級の作戦とチームワークが勝敗を分ける競技のようです。本日(11日)は雨で、その上体育館は小学校の運動会の練習があっており、2年生は武道場で規模を小さくしての練習でしたが、実際やってみるとなかなか楽しそうでした。

本番の各学年の団体競技は、大いに盛り上がるのではないかと、とても楽しみにしています。

本校初(実地)の火災避難訓練

本校初(実地)の火災避難訓練

|

|

|

|

|

|

本日(9日)の3校時、小学校・中学校の合同で、火災を想定した避難訓練を行いました。昨年度は、コロナ禍のため、避難経路を確認する訓練はしていましたが、実地での訓練は本校初となります。イメージでトレーニングするのと実際に行ってみるのとでは、本当に災害が起きたときの対応に差があると思いますで、心配していた天気が保ってくれて本当に良かったと思います。

さすがに中学生は、おしゃべりをしたりふざけたりする生徒はおらず、真剣な態度で参加できており、5分30秒で全員が無事避難を終えた、全体として合格点の避難訓練だったと思います。また、児童生徒をどのように避難させるのか、消火栓や消火器の位置の確認、防火シャッターの動作確認など、教職員にとっても大事な訓練になったと思います。当然のことながら、小学校のHPにも記事ありましたので、リンク(ここをクリック)を貼っておきます。

なお、保護者の皆様にご提供いただいた使い古しのバスタオルのおかげで、スリッパのまま避難してついた泥をきれいに落とすことができました。ありがとうございました。

鉛筆で明暗を表そう(1年美術)

鉛筆で明暗を表そう(1年美術)

|

|

|

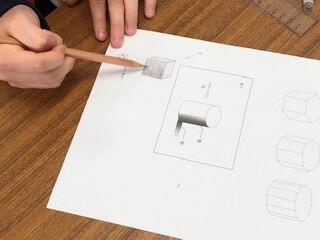

本日(9日)の2校時、美術室では1年生が、立体感を表すため、鉛筆で立体に陰影をつける学習をしていました。

道具は鉛筆1本ですが、文字を書くときとは異なり、鉛筆を斜めにして描いていました。光がどちらから当たっているかをしっかり意識することが重要のようで、力加減がポイントですね。

美術担当の 松本 先生は、本年度、新規採用となった大学を出たばかりの初任者ですが、専門は「油絵」というガッツリの芸術家です。ただ、美術力と美術指導力は必ずしも同じではありません。自身の持っている専門性をいかに生徒へ伝えていくか、本人は試行錯誤の毎日かもしれませんが、直向きに生徒と向き合っている姿に、私(校長)は清々しさを感じています。

生徒たちの中には、将来、第二高校や大津高校などの美術科(コース)を進路を定める生徒もいるかもしれません。生徒たちの個性をしっかり伸ばす美術教育に努めてほしいと思っているところです。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

56万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。