|

|

|

||

|

学校生活(ブログ)

生徒会執行部からの申し入れ

生徒会執行部からの申し入れ

|

|

|

本日(6日)の昼休み、生徒会執行部の役員5人が、「校長先生、折り入ってお願いがあります。」と校長室へやって来ました。「何事ぞ」と思い、話を聞いてみると、生徒会室は本来1階にありましたが、その部屋は「生徒支援室」として使用することになりました。そのため、生徒会室は3階の教材室を充てることになりましたが、必要な備品が揃っていないため、生徒会室として必要な備品のお願いでした。具体的には、①電子黒板、②ホワイトボード、③棚、④時計、⑤ちり箱です。

5人が、とてもかしこまって来たので、「なーんだ、そんなことか。」と若干、安心はしましたが、確かに生徒会活動を本気でやろうと思った時、必要な物ばかりです。しかし、予算上、すぐに揃えられる物とそうでない物があります。それを何とかするのが校長の仕事ですね。執行部のみんなの期待に応えられるよう、私も頑張ろうと思ったところです。

その一方で、私から執行部の5人に、「今、何か気になっていることはない?」や「今の楓の森中の課題は何と思う?」などの質問をさせてもらいました。また、「〇〇委員会に、こんなこと働きかけて!」とお願いもしました。どちらがお願いする場面か分からなくなりましたが、とにかくこの5人の「やる気」には、校長としてとても頼もしさを感じているところです。

使用済みバスタオル・タオル等の寄贈のお礼

使用済みバスタオル・タオル等の寄贈のお礼

|

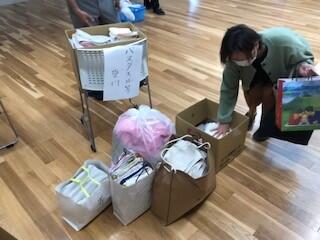

6月2日に安心安全メールで「使用済みバスタオル・タオル等の寄贈のお願い」をしていたところ、早速たくさんの使用済みタオルは集まってきています。 連休明け(9日)に行う避難訓練では、全員上履きのまま避難することにしていますので、土で汚れた上履きの対応に苦慮していたところでした。本当に助かります。 学校のこのような呼びかけに、お応え頂くご家庭が数多くあることを、とても心強く感じているところです。誠にありがとうございました。 |

短歌を一首完成させよう(2年国語)

短歌を一首完成させよう(2年国語)

|

|

|

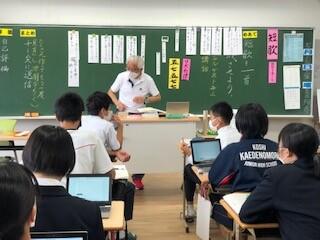

本日の1校時、2年3組の国語の授業では、「短歌を一首完成させよう」ということで、短歌の学習を行っていました。

先週、3年生は俳句の学習をしていることを、この「学校生活」に掲載していましたが、2年生の方は短歌で、俳句よりは文字数(五・七・五・七・七)が多いので、少しは詠みやすいかもしれません。修一 先生の話では、本時は短歌を一首完成させ、タブレットでTeamsにアップロードするところまでやり、次時は「短歌会」を開き、お互いの作品を鑑賞し合うそうです。タブレットを使うと、互いの作品を共有し合えるのでとても便利ですね。それを使いこなせている 修一 先生も大したのです。

ところで、俳句は一句二句と数えるのに、なぜ短歌は一首二首と数えるのか気になったので、さっそくググってみました。すると「首を単位とする理由は、中国の漢詩の数え方に由来すると言われています。」と書いてありました。そういえば、昨年度、2年生の授業で漢詩の学習(ここをクリック)していたことを思い出しました。

国語の授業は、日本の文化や伝統を学ぶ良い機会です。このような授業を通して、日本の伝統文化に興味・関心を持ち、日本の文化や日本人であることに誇りを持てる生徒になってくれたらいいなと思います。

休日の予定を伝えたり、だずねたりしよう!!(2年英語)

休日の予定を伝えたり、だずねたりしよう!!(2年英語)

|

|

|

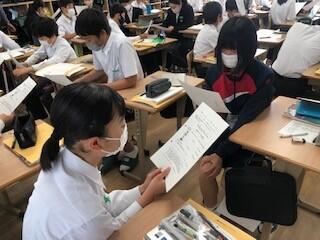

本日(6日)の1校時、2年2組の英語では、「休日の予定を伝えたり、だずねたりすることができる」というねらいで授業があっていました。担当は、東野 先生に小学校からの兼務の 岡田 先生に加え、ALTのラルフ 先生もいて、3人のT・Tで行われていました(2年生の英語は、今後コース分けをし、少人数指導を行う予定です)。

文法的には「be going to ~(~をする予定です)」の使い方の学習ですが、実際、東野 先生とラルフ 先生が、デモンストレーションを行ったのち、生徒たちはペアになって、あらかじめ考えてきた休日の予定を英語で伝えたり、たずねたりしていました。

それにしても、今の英語の授業って日本語を使わないですよね。いろいろな指示も、ほとんどがクラスルームイングリッシュで進みます。それで何をするのか分かっているのかと、英語に不慣れな私(校長)は心配してしまいますが、生徒たちはちゃんと分かっているようで、指示通り動いています。本来、コミュニケーションとは、一言一句、意味が完全に理解できなくても(何となく)通じれば成立するものですよね。その「何となく」こそ、慣れによって培われるものかもしれません。

実は、東野 先生は、本年度、県教育庁の義務教育課が実施する「中学校英語授業づくりプロジェクト」の授業づくり推進教員に推薦している前途有望な英語教師です。また、同じく英語担当の 別府 先生は、「菊池の風」推進事業の授業公開者ともなっている菊池教育事務所お墨付きの先生です。その上、ベテランで昨年度の英語(県学調)の好結果の立役者である 深見 先生、小学校からの兼務で授業をしていただく 岡田 先生、ALTのラルフ先生もいますし、今年度は初任者研修拠点校指導教員ですが、昨年度の6年生(現1年生)の英語を担当した 坂本 先生のサポートもあります。とても充実した英語スタッフなので、すでに県平均を超えている生徒たちの英語力が、さらもパワーアップするのではないかと、校長は大きな期待をしているところです。

不戦の誓い(3年社会)

不戦の誓い(3年社会)

|

|

|

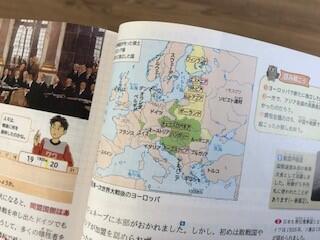

先週に引き続き3年生の社会科の様子をのぞいてみると(校長は社会科の教員だったもので‥‥)、「不戦の誓い」というタイトルの学習をしていました。具体的に言うと、第一次世界大戦後のベルサイユ体制についての学習です。

喜納 先生は、対面授業においてもTeamsを用い、電子黒板に提示するものと同じ資料をタブレットPCに共有して授業を進められます。手元で資料や指示を確認しながら学習できるので、生徒たちは、今自分がすべきことが明確となりますので、「これはいいな!」と思います。また、その資料は各自のタブレットにダウンロードして復習や家庭学習にも使えるそうで、生徒たちに実力をつける工夫をされているなとも感じています。

ところで右の写真は、第1次世界大戦後に「民族自決の原則」に基づき、数多くの独立国が生まれたことを読み取るためのヨーロッパの地図資料です。生徒たちは読み取った結果を意見交換し合った後、発表しました。発表した生徒からは、「東ヨーロッパや旧ロシア領に独立国が多い。」と、高校入試の記述式問題であれば、完璧の回答が出ました。今年の3年生なら、「なぜ、そうなったのか?」や「それは、以後どのよう影響を与えたのか?」まで考えさせても、それなりの議論ができそうだと思います。他民族が混住する地域で、1つの民族が自決を唱え独立したらどうなるのか? 現在のロシア・ウクライナ戦争の背景とも重なります。「不戦の誓い」は全く無視されているのが、現代の国際社会と言ってもよいでしょう。

「日本人でよかった。」、「日本に生まれてよかった。」今日のような歴史の内容を深く学べば、そんな発想になっても不自然ではありません。ただし、その上で国際社会にはおいて日本は何をなすべきか、日本人はどう生きるべきか、なども考えられるようになったらと思います。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

56万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。