学校生活(ブログ)

居住地校交流会(もみじ学級)

昨日(11/25(月))、居住地交流を実施しました。

この活動は「居住地の小・中学校等の児童・生徒とともに学習し、交流を通して地域とのつながりを育む」という目的のもと行っています。

生徒本人、引率の先生、保護者の方と来校され、校長とあいさつや今日の活動についてお話をしました。

とてもパワフルで今日の交流を楽しみにされていることを強く感じました。

1年生の音楽の授業、もみじ学級での自立活動、給食、昼休みのMIX マッチと様々な活動を一緒に行いました。

もみじ学級の子どもたちも、様々な準備をして交流に備えている姿が印象的でした。

次の交流を楽しみにしています。(文責 高田)

PTA人権委員会主催「ハンセン病に関する学習」

11/23(土)、午前10時から本校PTA主催の菊池恵楓園歴史資料館見学、その後園内のフィールドワークを実施しました。

はじめに歴史資料館内での啓発動画を視聴しました。

そして、歴史資料館内の展示を見ました。何度おとずれても新たな発見があると同時に、入所者の方たちのくらしぶりや生き方に触れることができ、自分を問い直す時間となります。

歴史資料館見学の後、フィールドワークをしました。

希望の鐘、日光回転家屋、旧監禁室、旧火葬場跡、コンクリート塀、納骨堂、胎児慰霊碑、旧納骨堂、旧礼拝堂記念鐘楼、恵楓園分校跡を見学しました。

菊池恵楓園での学びを通して、ハンセン病に関する問題について発信していくことの大切さと同時に、様々な偏見や差別をなくしていく生き方に、自らの家族や自分自身の生き方を重ねながら学習しづつけていくことを確認する時間となりました。

今回の企画・運営をしていただきましたPTA人権委員会の皆様に心より感謝申し上げます。(文責 高田)

MIX マッチ

本日(11/22(金))から昼休み、体育委員会主催の「MIX マッチ」がはじまりました。

学年の枠を超えたクラスマッチ企画で、第一試合は、1年2組 対 2年2組 の対戦でスタートしました。

体育館には、学年を問わず多くの子どもたちが集まり、一つ一つのプレーに拍手や歓声が巻き起こっていました。

この対戦は、11/28(木)まで続きます。

この企画を通して、校内の多くの人との交流を深めてほしいと願っています。(文責 高田)

認証式

本日(11/22(金))、生徒会各委員会の委員長・副委員課長の認証式を実施しました。

生徒会執行部が企画・運営して新委員長と副委員長の認証式と旧委員長のあいさつを行いました。

新委員長からは、先輩たちからの伝統を受け継ぎ、楓の森中をさらに盛り上げていきたいという抱負が語られました。

旧委員長からは、委員長を引き受けた時の不安や緊張、失敗を繰り返しつつも協働しながら一つ一つの取組を遂行していたことへの自信が伝わってきました。

そして「前にいる生徒会執行部や委員長は、副委員長に任せることなくみんなで楓の森中を盛り上げていきましょう」という前生徒会長のあたたかい言葉と「これまでの取組を受け次ぎつつ、さらに楓の森中を盛り上げていく」という新生徒会長の力強い宣言で会を閉じました。

今後の楓の森中の生徒たちの成長と躍進にご期待ください。 (文責 高田)

ライフプランセミナー

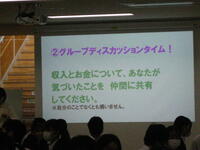

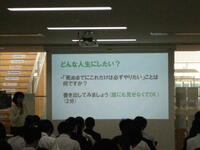

本日(11/21(木))、2年生で合志市子ども部こども未来課にご協力いたたき「ライフプランセミナー」を実施しました。

自らの人生について、どんな人生をおくるのか、様々な視点を提示しながら考えるきっかけとなる時間となりました。

「収入とお金について」「どんな人生にしたいか」「60歳になったときどんな風になっていたいか。」など、個人で考え、グループで共有していきました。

自分の人生について考えたり、なかまの考えを聞いたりしながら、様々な考えや価値観に触れることは、子どもたちにとって貴重な時間となりました。

今回の企画を提案していただきました合志市こども部の皆様、ありがとうございました。

【文責 高田】

市教育委員会訪問〈経営訪問〉

本日(11/20(木))、市教育委員会による学校訪問(経営訪問)が実施されました。

学校経営概要の説明や授業参観などが行われ、子どもたちや先生方の日常の授業や学校生活の様子について意見交換をしました。

授業参観後の意見交換では、いつもと変りなく「積極的な姿勢で授業に臨み、全体的に落ち着いた雰囲気である。」と感想をいただきました。

各教科の授業では、授業に対する関心を高めたり、協働しながら結論に導いたりするために、電子黒板やタブレットPCを活用し展開されている授業もありました。

武道場で行われていた剣道の授業では、タブレットPCで対戦の動画を見せながら「小手」や「胴」の練習が行われていました。参観された方が、「大きな声で支持を出したりICTを活用したりして、すごいですね。」とお褒めの言葉をいただきました。

ご多用中にもかかわらず、訪問いただきました教育委員や市教育委員会の皆様には心より感謝申し上げます。(文責 高田)

学校教育指導員訪問授業参観

先週から今週にかけて市教育委員会学校教育指導員による授業参観が実施されています。

11月14日(木)は、2年生体育で格技(剣道)の授業でした。

準備運動、サーキットに続き、竹刀をもって基本的な動きを確認しながら授業が進んでいきました。

2年生の活気の良さに負けない、先生の掛け声の大きさにとても頼もしさを感じた授業でした。

授業参観していただきました学校教育指導員の先生方、ご多用中にもかかわらずありがとうございました。(文責 高田)

市音楽会

昨日(11/14(木))、市音楽会を本校体育館で実施しました。

小学校は、4年生、5年生、中学校は各学年の代表クラスと吹奏楽部の演奏でした。

開会行事では、小学4年生の力強い開会宣言と全員合唱から始まりました。

小学生の発表は、指揮者の先生をしっかり見て、口を大きくかけて懸命に歌ったり演奏したりする姿が印象的でした。

さわやかな歌声でした。

中学校は、合唱コンクールを経ての各学年からの代表クラスの合唱で、力強い、気迫のこもった合唱でした。

最後に、吹奏楽部の演奏で、会場の児童生徒も参加して大盛り上がりの演奏となりました。

各学年の練習の成果が十分に表現された音楽会でした。

平日にもかかわらず、ご来場いただきました保護者の皆様、地域の皆様方に心より感謝申し上げます。

また、これまでご指導いただきました先生方にお礼を申し上げます。(文責 高田)

人権学習

本日(11/12(火))、3年生は人権学習をしています。

これは、熊本県人権教育研究協議会が編纂しているもので、実際におこった就職選考時の採用取り消しに対して、級友たちが怒りを持ち、自らの手で問題を解決しようと行動したことを題材にしたものです。その怒り、そして行動に移したのは、お互いのつながりの深さです。

今回の学習は、お互いに自らの生き方やくらしを知り合い、その思いに触れ、つながりをより深いものにしていくという目的があります。そしてそれは「進路公開」(みずからの生き方公開)につながっていきます。

3年生は、卒業まで登校する日は70日あまり。

更に、お互いを知り合い、卒業後もつながっていく集団を目指していきます。(文責 高田)

展示

先週の学習発表会に展示された作品が3階に掲示されています。

美術の授業で作成した漢字の作品と2年生の修学旅行の事前学習で作成したものです。

美術の作品では、生徒たちのオリジナリティが存分に発揮されています。

また、修学旅行に向けての調べ学習では、これから行く修学旅行の地へ思いをはせている気持ちが伝わってくるようです。

どの作品もすばらしいものばかりです。 (文責 高田)

継 承【学習発表会】

11/8(金)、学習発表会を実施しました。

本年度のテーマは、「継承~未来に受け継ぐ楓の伝統~」です。各学年が人権学習や日常生活などで学んだことを保護者の皆様や地域の方々に発信していくことが、楓の伝統を築いていくことになるという思いが込められています。

オープニングは、中島劇団の寸劇から始まりました。3年生のすばらしいバイタリティが発揮された時間でした。

1年生のテーマは「もやい~水俣が教えてくれたこと~」です。

「水俣学習」で水俣病資料館で語り部をされている杉本肇さんとの出会いを通して、水俣病のこと、ご自分の家族のこと、現在の水俣のこと、そして未来を生きる生徒たちへのメッセージをはじめとして、たくさんのことを学び、それらを表現していきました。また、自分たちにとっての「もやい」とは何なのかについて発表していきました。最後はそれらの思いを「2001年 水俣ハイヤ」として学年で踊りました。1年生の思いが形となった発表でした。

2年生は 「つなぐ~折り鶴に込められた平和への思い~」をテーマに、修学旅行で訪れる広島に関する平和学習を通して学んだことについて発表しました。

被爆体験伝承者の馬場由美子さんから聞いた原子爆弾の仕組みや当時の状況、被爆された方々やご家族の苦しみ、復興までの道のり、そして平和記念公園にある「原爆の子の像」、「千羽鶴の塔」のモデルとなった佐々木禎子さんについての学びを通して、未来を担う自分たちがつなぐ平和への思いを発表していきました。「今年度が合志楓の森中学校の平和学習の広島に関する平和学習のスタートである」との思いを伝えていきました。

3年生は「ハンセン病問題学習 仲間と共にともに生きる」を発表しました。

7月の菊池恵楓園でのフィールドワーク、自治会の太田明さんや杉野桂子さんのお話を聞いたことをもとに ハンセン病問題についての歴史や背景、菊池恵楓園内の入所者の方々の暮らしぶりや願い、そして太田さんと杉野さんの生き方をプレゼンテーションや劇として発表していきました。

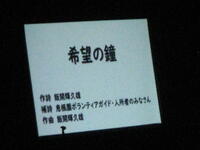

最後は、飯開輝久雄さんから教えていただいた「希望の鐘」を全員で合唱して「二度と同じ過ちを繰り返さない。ハンセン病に対する差別や偏見をなくしていく、仲間と共にこれからもつなかっていく。」という思いを伝えました。

劇が終わった後、ご来場いただいていた太田さんが直接3年生に向けて、希望と感謝を伝えてくださいました。

昼昼食、休憩をはさみ午後からは、合唱コンクール、そして吹奏楽部による演奏です。

審査員として、本小学校、中学校の校歌の作詞・作曲を手掛けられた赤星誠司先生をお招きしました。

緊張感漂うなかでの合唱となりましたが、各学級心に届く合唱でした。感動しました。

なかでも3年生の合唱は、心が揺さぶられました。ありがとうございました。

合唱コンクールの後は、吹奏楽部の演奏があり、会場が一体となったすばらしい時間となりました。

終日の学習発表会となりましたが、今回の学習発表会にあたり、御講話や様々な取材をお引き受けいただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

また、保護者の皆様におかれましたは、これまで様々な面でご支援いただき心より感謝申し上げます。今後とも本校の教育活動にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(文責 高田)

小中合同校内研修(研究発表会のまとめ)

11/6(水)は、小中合同校内研修を実施しました。

10/25(金)に開催した合志市教育委員会指定、小中一貫教育研究発表会のまとめと振り返りを行いました。

はじめに小学校、中学校それぞれの研究主任より研究発表会についてのお話がありました。

参加者のアンケートなどをもとに全体の振り返りをした後に、6つの部会に分かれて、部会ごとの振り返りを行いました。

小・中の研究主任をはじめとした研究部、そして各部会ごとの活動を協働しながら実践し、まとめ、発表していたたいた先生方、本当にありがとうございました。

今後は、この研究発表会で育まれた小中一貫教育の理念や実践を継承し、ブラッシュアップしていきながら、9年間

見通した教育実践を行っていきます。(文責 高田)

新生徒会執行部認証式

本日(11/5(火))、6校時に新生徒会執行部認証式を実施しました。

先週の生徒会役員選挙を受けて、新執行部の認証式を行いました。

新執行部のメンバーに任命証を渡した後に、新生徒会長が力強く抱負を語りました。

また、最後には3年生の旧執行部のメンバーが一人一人自分の思いを語りました。

生徒会執行部に懸命に取り組んできた自信と誇りが

みなぎっていました。

そして、そんな先輩になりたいと思わせてくれたし執行部でした。

ありがとうございました。

卒業まであと5か月ほどあります。新執行部は、旧執行部に相談などしながら、あらたな試みに「挑戦」してほしいと思います。

(文責 高田)

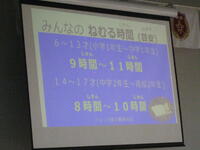

健康教育講演会(睡眠の大切さ)

本日(11/5(火))、午前中に「睡眠の大切さ」について寝具メーカーの久保 工 様から講話をしていただきました。中学校1、2年生が、小学校高学年と一緒に体育館でお話を聞きました。

講話は、1 「睡眠の大切さ」、2「良いことがいっぱいになる眠り方」の2点でした。

まず、ぐっすり寝ると体と心が元気になり病気になりにくくなるとともに、寝ている間に成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉が形成されることをデータを示しながらお話しされました。

また、十分な睡眠をとった人とそうでない人との勉強や運動の成果については、睡眠をしっかりとった方が成果があることをお話しされました。人は眠っている間に学習したことを「記憶の貯金箱」といわれている脳の海馬に蓄える。勉強した後に睡眠をとることが重要であることを話されました。

また、各年代に応じた睡眠時間や寝る前のゲームや動画視聴が脳に与える影響についても話されました。

最後に習い事や用事などある日は、その前にできるだけ宿題や用事を済ませ、動画視聴やゲームは控えること、そして「習い事のある日は、学んだことを身につける日」という考え方が必要であることをお話しされ、講話を終えられました。

とても貴重なお話でした。

ご多用中にもかかわらず、御講話いただきました久保様には心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

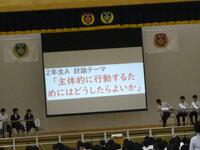

生徒会役員選挙と討論会

本日(10/31(木))、午後に生徒会役員選挙と討論会を実施しました。

学校教育目標について各学年から立候補した生徒たちが討論を繰り広げ、そのあと投票をしました。

選挙管理委員会が企画・運営して、討論会と投票を行いました。

1年生では「一人一人が自分らしさを出して生活していくためにはどうしたらよいか。」

2年生では「主体的な行動をしていくためにはどうしたらよいか。」と「夢と誇りを持つ大切さについて」

討論をしていきました。

立候補した生徒たちは、学校教育目標を受けて、自分が理想とする学校や具体的な取組を発表し、それに対して立候補した生徒たちは質問をし合いました。

討論会の後は、本物の記載台と投票箱を市の選挙管理委員会から借用し、投票を行いました。

体育館は緊張感に包まれました。

立候補した生徒のみなさん、勇気を出し立候補したことに拍手です。

まさに「挑戦」です。

そして、今回の生徒会役員選挙に際して、企画・運営など様々な活動を成功に導いた選挙管理委員会の生徒たちに感謝します。ありがとうございました。(文責 高田)

プレ合唱コンクール

10/30(水)、4校時にプレ合唱コンクール(第1学年)を実施しました。

11/8(金)、午後から実施する合唱コンクールに向けて入退場の動きを確認したり、学級同士お互いの歌声を聞き合ったりする時間となりました。

お互いの歌声を聞き合うことは、大いに刺激になります。

当日は、本校の校歌を作詞・作曲された赤星 誠司先生を審査員に迎えて開催します。

本日のプレ合唱を終え、各学級でどんな取り組みが行われるのか。

本番が楽しみです。(文責 高田)

PTA運営委員会

10/29(火)、午後7時からPTA運営委員会を実施しました。

PTA三役、各委員長のみなさんが集まり、11月~12月の活動を中心に協議等を行いました。

様々なPTA関係の研究大会等への参加や人権委員会主催の菊池恵楓園 歴史資料館及び園内施設見学会の企画、門松づくりなど多くの企画について検討しました。

夜分にも関わりませずご参会たたきましたPTA役員の皆様には心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

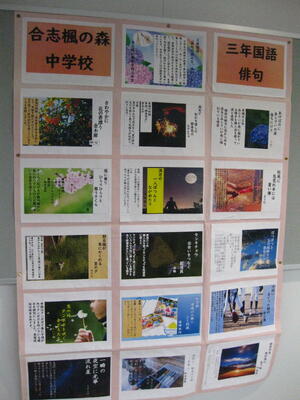

17音に込められた…

3年生の国語では、俳句の学習を行いました。

自分たちの日常生活等で感動したことや心の動きが17音に詰め込まれ、表現されています。

各学級で句会を開いて、そこで選ばれた作品を掲示しています。

中学生ならではの感性で詠まれています。

学校にお越しの際は、ぜひご覧いただければと思います。

(文責 高田)

共通テスト

本日(10/29(火))、明日(10/30(水))と3年生は共通テストを実施しています。

本日は、国語、理科、英語、明日は社会、数学です。

共通テストは、三者面談等で進路について相談する際の手がかりの一つとします。

以前は、9月と11月の2回実施していましたが、現在は年1回の実施となっています。

1校時は国語です。

緊張の面持ちでしたが、懸命に試験問題に向かう生徒たちの姿がありました。

明日は、2教科、最善を尽くしていくことを願います。 (文責 高田)

小中一貫教育研究発表会

10/25(金)、令和4・5・6年度 合志市教育委員会指定の令和6年度合志楓の森中学校区小中一貫教育研究発表会を合志市の小中学校の教職員、学校運営協議会、学校評議員、合志市退職校長会、合志市教育委員の皆様400名以上をお招きして実施しました。

受付時間前から、多くの参加者が来校されるために小学校・中学校のPTAの皆様にも来校者の車両の誘導などをしていただきました。

開会行事は、公開授業控室にリモート配信を行いました。また研究主任から研究概要の説明も行いました。

その後、公開授業、授業研究会、ブース発表と進んでいきました。

中学校では、道徳、数学、保健体育、もみじ学級の公開授業を行いました。授業を参観していた方からは「子どもたちが意欲的にのびのびと授業をしている。」と感想をいただきました。

図書室では、ブース発表で各委員会からの発表を行う小・中学校の委員長や副委員長が待機しています。

授業研究会後のブース発表では、小中学校の10の各委員会からの取組と職員の6つの部会の発表を行いました。

児童・生徒たちはこの日の発表に向けて熱心に練習しており、その成果を発揮しました。発表に対する質問などにも丁寧に対応している姿がありました。

午後から実施でさらにタイトなスケジュールな部分もありましたが、子どもたち本校職員の連携によって時間通りの終了となりました。

ご参会いただきました皆様方には、たくさんの質問などいただきありがとうございました。今後の取組の参考とさせていただきます。

また、ご来賓の皆様方におかれましては、ご多用中にもかかわらず御参会たたき心より感謝申し上げます。

最後になりましたが、今回の研究発表会の開催にあたり、様々な面でご支援・ご鞭撻いただきました中島栄治教育長をはじめとする合志市教育委員会の皆様方には心より感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

(文責 高田)

研発に向けて

本日(10/23(水))は、10/25(金)に実施する「令和6年度 合志楓の森中学校区小中一貫教育研究発表会」に向けて打ち合わせとリハーサルを行いました。

当日は、公開授業の後、授業研究会、そして各ブース発表を実施します。

本番まであと2日です。

子どもたち、職員みんなで最終確認中です。(文責 高田)

高校説明会(1日目)

本日(10/21(月))、中学3年生対象に高校説明会を実施しました。

県内16の私立高校から来ていただきました。

各学校プレゼンテーションを用いながら、各学校の設置されている課、授業内容、卒業後の進路、学校の特色

等について、限られた時間ではありましたが説明していただきました。

生徒たちは、自分が説明を聞いてみたい高校の説明が行われる教室に移動して説明を聞きました。

自ら選択して学び取る主体的な学びです。

高校の先生方の熱心なお話もあり、充実した時間となりました。

明日は、公立高校の説明会となります。

ご多用中にもかかわらず、ご来校いただきました各学校の先生方には、心より感謝申し上げます。(文責 高田)

郡市中体連駅伝大会

10月18日(金)、熊本県民総合運動公園 えがお健康スタジアム周辺で、菊池郡市中学校総合体育大会駅伝競走大会が実施されました。

朝7時に集合して、7時半ごろに本校を貸切バスで出発しました。

天候は、快晴でした。開会式では選手はスタジアムから参加しました。緊張感が伝わります。

午前11時に女子の部がスタートしました。1区と最終語5区が3km、2~4区は2km、計12kmで争われました。気温が30度近くあり選手たちのコンディションが心配されましたが、一人一人持てる力を発揮して、最後までタスキをつなぐことができました。

8位でゴールしました。一人一人、粘りの走りが光っていました。続いて、午後1時に男子の部がスタートしました。

男子は、全3km、6区間、計18kmで争われました。

上位数チームが混戦となり、高速レースとなりました。楓の森中も上位進出を目指し、懸命にタスキをつなぎました。

応援の声が力となり、どんどん順位を上げ、5位でゴールしました。

3年生を中心にチームとしてまとっていましたし、1、2年生は、3年生を盛り立てるために懸命に走る姿が印象的でした。

付き添の担当、応援など一人一人が自らの役割を果たしていしまた。感動をありがとうございました。

本日まで、選手たちを支えていただきました保護者や地域の皆様方には心より感謝申し上げます。(文責 高田)

後期始業式と郡市駅伝大会推戴式

本日(10/17(木))は後期始業式です。小学生も中学生も元気に登校する姿が見られました。

1校時に始業式と郡市駅伝大会推戴式を実施しました。

始業式では、各学年の代表生徒が前期の振り返りと後期への抱負を述べました。

それぞれが、前期を丁寧に振り返り、後期に向けての目標や決意を述べていきました。

「今まで前に出て話すことはほとんどなかったが、後期そして残りの中学校生活を充実させるために、ここで発表する決意をしました。」と力強く話した生徒もいました。

そのあと校長からは「挑戦と成長」「挨拶」「時間」をキーワードに話をしました。

始業式後、郡市中体連駅伝大会の選手推戴式を行いました。

選手紹介後、キャプテンが力強く抱負を述べました。

「昨年は悔しい結果だったが、今年は3年生を中心にチームがまとまり、男女ともに5位以内を目指します。」

大会は、明日(10/18(金))、熊本県民総合運動公園周辺のコースで実施されます。

女子は、午前11時(5区間、12km)、男子は午後1時(6区間、18km)にえがお健康スタジアムをスタート・ゴールとして行われます。健闘を祈ります。

最後になりましたが、後期も様々な学校行事を行います。保護者の皆様におかれましては、本校の教育活動にご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。(文責 高田)

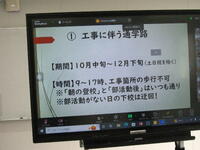

前期終業式

本日(10/11(金))は、前期終業式です。

1時間授業した後、大掃除、終業式、学活、給食、そして下校となりました。

限られた時間の中で丁寧に無言掃除に取り組んている生徒たち。

掃除の後、終業式です。

最初に部活動での表彰を行いました。男子ソフトテニス部は3位入賞、男女バスケットボールは優勝、陸上部は、県駅伝大会 チャレンジの部で2位、区間賞をとった生徒もいました。楓の森の生徒たちの活躍が続きます。

つづいて、意見発表です。2年生の代表生徒は、学級でのペットボトル回収の呼びかけ、委員会での活動、部活動で「協力」を意識して取り組み、成果を上げたこと、そして後期は学習に力を入れることを発表しました。

3年生代表の生徒は、「挑戦」「思い出」「やり抜く」をキーワードに発表しました。思い切って代議員に挑戦したこと、体育大会で団結して思い出をつくったこと、部活動で苦しい練習に耐えやり抜いたこと、そして受験に向けてしっかり努力を続けることを発表しました。

生徒会代表の生徒は、体育大会や生徒総会に懸命に取り組み、最高の思い出をつくったことや生徒心得の見直しについて、丁寧に取り組み一部改正となった成果を上げたあと各学年の後期の目標を確認しました。

その後、校長からは始業式で話した①命を大切にすること②抱え込まないこと➂挑戦すること を確認するとともに事前に生徒たちに取ったアンケートをもとに前期の振り返りをしました。そして後期に向けて取り組んでほしいことを話しました。

最後に生徒指導担当者から、生活全般の振り返り、通学路の工事期間中の注意点、生徒心得の一部変更、SNSの使用について確認して終業式を終えました。

2、3年生は100日、1年生は99日の前期でした。保護者の皆様には本校の教育活動にご理解とご協力を賜り心より感謝申し上げます。

後期もどうぞよろしくお願いいたします。【文責 高田】

居住地校交流会(もみじ学級)

昨日(10/10(木))、昼休みから5校時にかけて「居住地校交流会」を実施しました。

ともに同じ小学校で学び、中学校入学を機に特別支援学校に通っている生徒と本校のもみじ学級の生徒との交流です。

交流会は、自己紹介から始まりました。そして、動画を見ながらのダンスで心と体をほぐしました。少し漂っていた緊張感がほぐれていきました。

準備していた数種類のゲームを行い交流を深めました。充実した交流ができました。

本日の交流会に際して、企画運営していただきました先生方、また引率していただきました保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 (文責 高田)

オンライン交流(もみじ学級)

本日(10/9(水))、もみじ学級では、5校時にオンラインで交流学習を実施しました。

交流先の方は、昨年本校で勤務され、現在はイギリスに滞在されています。

イギリスの生活や文化、人々との交流について画像や動画を使って説明していただきました。

イギリスの現地時間は、サマータイム中で朝の5時過ぎとのことで朝早くからの交流でした。

イギリスの食や建物、文化、人々との交流など生徒たちは興味津々でした。

質問タイムでは、たくさんの質問が出され、時間が足りませんでした。

なかでも今回のオンライン交流に一緒に参加されていたブラジル出身の方に「日本の文化について興味があるのは何ですか。」という質問に「アニメーション」と答えられ、そこから会話が盛り上がりました。

あっという間の5時間目でした。また、機会を設けて交流していく予定です。

遠くイギリスより早朝から交流をしていただき心より感謝申し上げます。また、よろしくお願いいたします。

(文責 高田)

集団宿泊教室

10/7(月)、8(火)、1泊2日で、あしきた青少年の家、水俣病資料館、環境センターなどで活動しました。

今回の活動の目標は「からをやぶる」。

水俣に行き、水俣病に関する学習を深め、正しい知識を学ぶ、そして、自分の思いや考えを周りの人に力を身につける、という願いが込められています。

午前6時50分集合で、忘れ物などの確認をした後、午前7時半ごろ、4台のバスで出発しました。

施設に到着し入所式です。天候は雨でした。施設の担当者の方から施設の使用や施設の目標等の確認がありました。

入所式後、雨の合間を縫って、ウォークラリーを班ごとに行いました。施設内の10か所を周り、クイズに答えていきました。アップダウンの激しいコースでしたが、生徒たちは順調に回り終えていました。

午後は、雨風のためにマリン活動に代わって、体育館内でシャッフルボード、ガガ、ペタンクなどのニュースポーツで交流を深めました。白熱した活動が展開されました。あっという間の2時間でした。

道具の準備や片づけの際に生徒たちが素早く行動する様子を見られて施設の方は「すばらしい。」と驚かれていましした。

夕方の入浴後は、待ちに待った夕食です。メニューは、かき揚げ丼、ハンバーグ、汁物でした。

おなかのすいていた生徒たちは、ご飯やキャベツ、丼ものの汁などなくなるまでお代わりをしていました。

食堂の職員の皆様、ご対応をありがとうございました。

夕食後は、各学級から集まったレクリエーション係の生徒たちが考えた「頭お尻ゲーム」や「サイレント・バースデーゲーム」などで盛り上がりました。

その後、班長会議等を行い、午後10時には就寝となりました。

マリン活動はできなかったものの充実した活動となりました

保護者の皆様には、早朝からの準備等でお子様を支援していただき、心より感謝申し上げます。

※翌日の1枚(10/8(火)の集合写真です。)

(文責 高田)

読書の時間

毎週木曜日は、毎日の掃除の時間帯に「読書の時間」となっています。

生徒たちはもちろん、職員も教室や廊下で本を読んでいます。

全校が静かにります。

とても穏やかな時間です。

読書の秋です。 (文責 高田)

協働の成果

昨日(10/2(水))のなかよしフェスタで作成したモザイクアート(モリリンとメープリン)を校内に飾りました。

西側階段から二階に上がるとみることができます。

昨日のみんなで協働して作り上げた成果です。

楓の森小学校中学校の宝物です。

(文責 高田)

研究授業(教育実習生)

教育実習生の実習最後の研究授業を2年1組で実施しました。

数学で「多角形の内角の和」の学習です。いつものように活発な発言や活動を展開していました。

多角形の内角の和を様々なやり方を見つけながら、結論にたどり着きました。

その豊かな発想に「すごい!!」と共感の声があがったグループもありました。

明日で教育実習は終わります。ありがとうございました。 (文責 高田)

モリリンとメープリン(なかよしフェスタ開催)

本日(10/2(水))、午前中に楓の森小中学校の体育館で「なかよしフェスタ」を実施しました。

なかよしフェスタを見据えて、小学校のわかば学級、中学校のもみじ学級では、それぞれ準備をしてきました。

開会や閉会行事、班での活動は中学生がリーダーとなって進めました。8班に分かれて、モザイクアートを作成していきます。何ができるかは、最後に合わせてからのお楽しみです。

各班、中学生がリードしながら、保護者の方の協力もいただきながら完成に近づいていきます。

最後に各班で作成した8枚を合わせると…。

何と楓の森小中学校のキャラクター、モリリンとメープリンの完成です。

出来上がったモザイクアートと一緒に、みなさんで記念写真を撮りました。最高の笑顔でした。

今日までの様々な準備、そして運営に携わった小学生、中学生、先生方ありがとうございました。

また、雨に関わらず参加していただきました保護者の皆様、心より感謝申し上げます。(文責 高田)

郡市中体連駅伝に向けて

本日(10/2(水))、午前中、郡市中体連駅伝大会に向けて1回目の試走を行います。

朝からバスに乗り込み、試走に出発します。

小雨の中ですが、試走をして大会本番に向けて心身ともにコンディションを整えていきます。

大会は10月18日(金)、熊本県民総合運動公園周辺コースで実施されます。

練習の成果を発揮することを願っています。

(文責 高田)

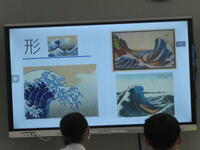

県立教育センターより

本日(9/30(月))、県立教育センターから美術の授業を参観に来られました。

県立教育センターの指導主事4名が来校され、授業の様子を見ると同時に撮影も実施されました。

授業づくりについての様々な動画を作成して、より多くの先生方の授業の参考にするのが今回の目的です。

授業は、新千円札に描かれている葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」がテーマでした。

授業のめあては「なぜ、千円札に採用されたのか考えよう。」でした。

授業では、タブレットで実際の浮世絵の画像を見ながら、絵の特徴や工夫を探っていきました。

波の色使い、形、遠近法等様々な意見が出されました。

生徒たちが意欲的に課題に向かっている姿が印象的でした。

改めて様々な工夫がされていると気付かされた時間でした。

ご多用中にもかかわらず、ご指導いただきました県立教育センターの先生方、心より感謝申し上げます。(文責 高田)

市議会との懇談会

9/26(木)、午後から合志市庁舎で市内中学校代表生徒と市議会との懇談会が実施されました。

7月頃に、今回の懇談会のお話をいただきました。その後、生徒会執行部と校長のミーティング、プレゼン作成、プレゼンテーション練習を経て、臨みました。

テーマは3つあり、20年後に向けての合志市のまちづくりについて「福祉と健康」「生活環境の健康」「産業の健康」です。

前半は、各学校の代表生徒がテーマごとに3グループに分かれて、自らのプランを発表し、協議して各グループの提案内容をまとめていきました。

後半は、各グループでまとめた内容を市議会本会議場で、市議の皆様の前で発表していきました。

それぞれのグループで、合志市の良さと課題点、まちづくりへの願い等をこめた発表内容でした。

最後に市長より「今回の体験を生かして将来、市政やまちづくりに関心をもって、参加してほしい。」と言葉をいただきました。

今回の懇談会の開催にあたり、様々な面でご支援しただ来ました荒木市長様はじめ市議の皆様、中島教育長をはじめとする教育委員会の皆様には心より感謝申し上げます。

また、各学校の生徒会担当者の皆様、周到な準備と提案、そして活発な協議をご支援いただきありがとうございました。(文責 高田)

市議会広報委員会との意見交換会に向けて

明日(9/26(木))に市議会広報委員会との意見交換会に向けて、生徒会執行部が大会議室で、提案内容のプレゼンテーションの練習をしました。

テーマは、20年後の合志市のまちづくりについてです。「福祉と健康」「産業」「生活環境」の3つのテーマについて、合志市の現状を踏まえ、課題を整理し、提案内容を考えています。

「健康と福祉」では「8050問題」をきっかけに、その対策を提案します。

「産業」では、産業のさらなる発展とリサイクルについて提案します。

「生活環境」では、人口増加による渋滞、騒音についてその解消について提案します。

明日の意見交換は合志市の全中学校の生徒会が参加します。

どんな会になるのか、期待が高まります。 (文責 高田)

「2001水俣ハイヤ節」

昨日(9/24(火))から本日(9/25(水))の午前中にかけて、1年生は、総合的な学習の時間で、前期前半に水俣病に関する学習で講話をしていただきました語り部の杉本肇さんから「2001水俣ハイヤ節」を教えていただきました。

2日間にわたって、杉本肇さんにご来校いただ

き、この踊りに込められた願いに思いを巡らせながら、練習しました。

今日は、体育館で各クラスごとに踊りました。

生徒たち、そして1年部の先生たちも一緒に踊り、清々しい時間を過ごすことができました。

ご多用中にもかかわらず、ご指導していただきました杉本肇さん、心より感謝申し上げます。

なお、この「2001水俣ハイヤ節」は、11月の学習発表会で披露する予定です。 (文責 高田)

数学検定

9月21日(土)、午前中、数学検定が実施されていました。

最後まで、熱心に問題に向かう姿勢が素晴らしい。

「挑戦」する姿には、勇気をもらいます。 (文責 高田)

「親の学び」プログラム次世代編

9月20(金)に菊池教育事務所 松永 指導主事による「親の学び」プログラム【次世代編】の授業を2年生対象に実施しました。

このプログラムは「まもなく大人になる生徒たちとともに「大人になって必要な力」を考える」ことや子どもたちに「夢や希望、勇気を与えたい!」と実施しているものです。

まずは、アイスブレイクでサイコロトークをしました。そして「夢を実現するための」ダイヤモンドランキングです。

「あたなは、将来どのような仕事をしたいと思っていますか。」「将来、仕事をしていくために必要な力は、どのような力だと思いますか。」

これらの問いに「チャレンジ精神」「誠実性」「責任感」「課題解決能力」等、あらかじめ用意された「考えられる力」の20から、個人で考え、それをもとに、さらに班で答えを探していきました。

「仕事は、いろいろな人と関係をつくりながらしていくものだからコミュニケーション能力が必要です。」

「仕事をしていると様々なアクシデントがあります。それらを一つ一つ乗り越えていくためには、柔軟性が大切です。」など、同じ班のなかまと協働しながら答えにたどり着いていきました。

一人一人が、柔軟な思考で、協働して自分たちの「正解」を探した時間となりました。

また、これらの活動を受けた一人一人の行動目標も立てました。

ぜひ、ご家庭でも今回の授業について話題にしていただければと思います。

また、今回の授業を県教育委員会、菊池教育事務所、市教育委員会からも参観に来られました。2年生の伸びやかな中にもメリハリのある姿や級友に様々な配慮等をしながら活動している姿に感心されていました。

最後になりましたが今回の授業をしていただきました松永指導主事、ご多用中にもかかわらずありがとうございました。子どもたちが自らの人生について具体的な道筋を考えるきっかけとなる授業でした。最後の「正解」心に刺さりました。 (文責 高田)

授業参観【教育実習始まる】

本日(9/19(木))から、教育実習が始まりました。10日間の実習期間となります。

今日は初日ということで、校長講話や授業参観等を行いました。

2校時には、数学の授業参観を行いました。図形の面積を一次方程式で表すという内容でした。

生徒一人一人が意欲的に学習に取り組んでいました。また、自らの考えや学びを積極的に発表したり、なかには黒板の前に自らで出て考えを説明したりする生徒もいました。その意欲には目を見張るものがありました。

教育実習を通して、生徒たちも学生も、そして職員も交流を重ね、有意義な時間にしていきます。(文責 高田)

お見送り、集団宿泊へ出発【小学校】

本日(9/19(木))、午前7時30分頃、本校の小学校5年先生が集団宿泊に出発しました。

大型バスを利用するために敷地内でバスの進入、誘導、停車、そして児童、生徒の安全確保のために、多くの職員が外に出て誘導する必要があります。

ハイキングをしたり、マスを捕まえ食したりと盛りだくさんの活動内容とのことです。

今日、明日の2日間、充実した思い出に残る時間にしてほしいと思います。(文責 高田)

災害時シミュレーション

本日(9/18(水))、5校時に「災害時シミュレーション」を実施しました。

これは、青少年赤十字防災教育プログラム「まもるいのち ひろめるぼうさい」の一環として実施しました。

沈黙の時間を設けた後、令和6年3月の休日、午前11時45分、天候は雨、気温はマイナス3度Cで地震が起き、避難するという設定で「スーツケースに入れて、避難所に持っていく所持品を選んでください。」という発問で、各学級班で話し合いを行いました。

所持品は、①毛布 ➁本 ➂携帯電話 ④家族・友達の写真 ➄衣類 ⑥水 ➆薬 ⑧ゲーム ➈食料 ➉お金 としました。

各班によって、持っていくものは様々でした。

ポイントは、人や家族によって備えておくべきものは違う!!ということです。

そして、ものを持っていく準備ができていなければ、持っていく必要はない。まずは、逃げる 自分の命を守ることが一番大切 ということです。

そのためにも、事前の準備が必要ということです。

熊本地震の記憶を思い出しながら、日常からの備えの大切さを改めて強く感じた時間でした。

(文責 高田)

情報モラル講演会

本日(9/17(火))、情報モラル講演会をオンライン配信で実施しました。中学校は、全学年、小学校は5・6年生の児童が視聴・参加しました。視聴を希望された保護者も参加されました。

講師は、複数のベンチャー企業勤務を経て、現際は国際大学グローコム客員研究員の小木曽 健(おぎそ けん)様です。小木曽様は、多数の講演、メディア出演、執筆活動を通じて、情報リテラシー等について幅広く情報発信をされています。

講話では「ネットの世界では、自分と見ず知らずの誰かは、間に5人を介するまでに99.9%以上の確率でつながる。そのくらい、ネット上では、一人一人が近いところにいるが、多くの人は気づいていない。」「ネット上には「限定公開」はないも同然。」「ネットに情報をあげる場合は、あげたらどうなるのかという、あげる前の想像力が重要である。」という話を具体的な事例をあげて話されました。

そして「日常生活とネットには境目はなく、今までも日常生活とネットはつながっている。」

「日常生活でやっていいことは、ネットでやってもいい。逆に言えば、日常生活で、やってはいけないことはネット上でもやってはいけない」とアドバイスをいただきました。

さらに「ネットに情報をあげることは、自分の家の玄関の外側のドアに張り紙をするのと同じこと」であり、そこに掲示できるものか、否かで判断していくことが重要である」と締めくくられました。

講話の後は、小中学校の児童生徒たちからたくさんの質問がされました。その質問に丁寧に答えていただきました。

小木曽様におかれましては、ご多用中にも関わらず、今回の講話をしていただき心より感謝申し上げます。

(文責 高田)

テスト返却

昨日(9/11(水))に前期期末テストが終了し、本日からテストの返却がはじまりました。

テストの結果は気になるところでしょうが、このあとが更に大切です。

やり直しを丁寧に行い、わからないところや間違ったところを確認して、一つ一つ自分の中に定着させていくことも大切です。

ある教科のテストの正解は「遺伝子」。しかし「遣」と回答している生徒もいたようです。形は似ていますが、意味は異なります。それらを自分で調べて、その違いに気づくと面白さにつながると思います。

また現在は、タブレットPCやスマートフォンで検索すればすぐに、探している内容にたどり着きますが(たどり着いていると思ってしまいますが)、本当にそうなのか、と様々な方法で調べなおすことも大切です。

試行錯誤していくことは大変ですが、おもしろいことだとも思います。様々な見方や考え方、価値観に触れていくことで、多様な見方や考え方が身に付いていきます。失敗を恐れずに、挑戦していきましょう。(文責 高田)、

前期期末テスト終了

本日(9/11(水))で前期期末テストが終了します。

期末テストということで、9教科を実施しました。

最後まで熱心に問題用紙に向かう子どもたちの姿がありました。

テストの結果も気になると思いますが、そのあとのやり直しや基礎的基本的事項の定着はさらに大切です。わからないところは、先生や友達等わかるまで聞き、一つ一つ解決していきまょう。そして、定期的に振り返りましょう。

前期もちょうどあと1か月となりました。9月は3連休が2回あります。先を見通して、メリハリをつけた1日を過ごしていきましょう。(文責 高田)

希望の鐘…みんなで歌う

9月6日(金)、3年生は、飯開 輝久雄(はんがい きくお)様を講師に、ハンセン病問題に関する学習である「KAEDE'S PRIDE PROJECT」を実施しました。飯開 様は、人権バンド ゆう でも活動されています。

菊池恵楓園に設置され、かつて治癒した入所者の方が社会復帰する際に鳴らされた「希望の鐘」は、1951年に設置されました。しかし、次第に老朽化し音が鳴らなくなり取り外されたということです。

平成28年、1月当時の佐賀県知事の来園をきっかけに、「差別や偏見は二度と繰り返さない」という強い思いを込めて復元を申し出られ、もともと設置されていた塔の横に、鐘楼を設置し復元された鐘を設置されました。

その話を知り合いの方から聞かれた飯開さんが「せっかくなら、このタイトルで歌をつくりたい」と一週間で作詞、作曲を手掛けられ、その後、自治会やボランティア等の方々と意見交換を重ねられて完成した曲であると熱く話されました。

歌詞に込められた思いを丁寧に話された後に、3年生と「希望の鐘」を飯開様のギター伴奏で練習し合唱をしました。心が震える時間となりました。

「この世でできた差別は、必ずこの世で解決する。様々な差別の問題は、少しずつだが前進している」

「絶対に死んではいけない。命を大切にすこと。」とメッセージを送っていただきました。

ご多用中にも関わらず、ご講演いただきました飯開様、反差別への熱い思いと歌声をありがとうございました。

(文責 高田)

研究発表会に向けて(小中合同委員会)

10/25(金)の研究発表会のブース見学の発表に向けて、小学校と中学校の委員長と担当職員が一同に集まってプレゼンテーションや原稿の作成、発表の練習を行いました。

研究発表会まであと50日。職員、子どもたち一丸となって取組を進めています。

(文責 高田)

研究発表会に向けて

10/25(金)午後に実施する合志市教育教育委員会指定の研究発表会に向けて、小中合同で校内研修を実施しました。

この3年間で「自他の存在を大切にし、自ら考え、自ら行動できる児童生徒の育成~学びの連続性を意識した教育活動を通して~」という研究テーマのもとで、本小中学校9年間で身につけさせたい資質・能力を整理し、それらを6つの部会を中心に共通実践しています。

本日は、研究部から研究発表会までの流れと6つの部会からの確認などを行いました。

また、研究発表会当日には、小中学校の各委員長からの発表も行います。

研究発表会当日まで、本日を入れてあと52日

となり、研究活動は佳境に入ってきました。

これまでの取組の成果を発表するとともにその取組が継続していくように、職員、子どもたちとともに作り上げていきます。

(文責 高田)

楽しいなぁ…

昨日(9/3(火))、授業をみにいくと「授業ってたのしいなぁ…」という声が聞こえてきました。

授業がたのしい、と言えることは素晴らしいと思います。

技術では、ペアになってのこぎりで板を切っていました。のこぎりが板に垂直に入っているか、切り口がまっすぐに切れているかなどを確認しながら作業をしていました。

理科では、ワークなどに黙々と取り組んでいました。担当の先生が一人一人に声をかけて、取組を進めていました。

数学では、一次式の計算のやり方について、熱心な協議が行われていました。

保健では、タブレットPCを用いて、個々の意見を学級全体で共有したり、反映したりしながら 協働的な学びが行われていました。

前期期末テストを来週に控え、落ち着いた雰囲気で授業に取り組んでいます。

本日(9/4(水))からテスト前のノー部活デー期間となります。時間を有効に使って、テストに向けて学習を進めていきましょう。(文責 高田)

授業がはじまりました。

台風10号接近に伴う2日間の臨時休校から週末を終え、今日(9/2(月))から本格的に授業がはじまりました。

1年生の数学では、文字式で多項式や係数の学習をしています。同じく、社会では期末テストに向けて歴史の資料から武士の日常生活について振り返りをしています。同じく、美術では文字のレタリングの作成に向けて、確認や色付けをしています。同じく保健体育では、呼吸と心臓の働きを学習しています。

2年生の家庭科では、夏休み中に作ったお弁当について、班でプレゼンテーションを用いて発表し合っていました。

どの授業も9月9日(月)から始まる前期期末テストに向けて、意欲の高まりを感じた授業でした。(文責 高田)