学校生活

保育実習に行ってきました

今日の午前中、3年生は保育実習のため町内の2つの保育園におじゃましました。

エミューとの触れあいや芋掘りなど、園児たちと楽しく交わることができました。

2園の先生方、ご協力ありがとうございました。

駐車場の花壇にツツジを植えました

今日の掃除の時間は、全校生徒でツツジの植栽を行いました。

来年の5月ごろには、きれいな花が学校の駐車場に咲きほこることでしょう。

今から楽しみです。

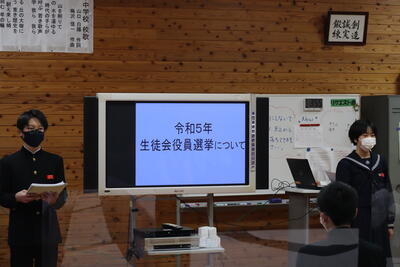

たくさんの表彰&生徒会役員選挙のお知らせ

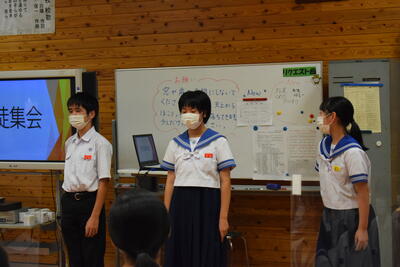

今日の夢タイムは生徒集会でした。

まず、2学期にコンクールや大会で入賞した生徒の表彰を行いました。

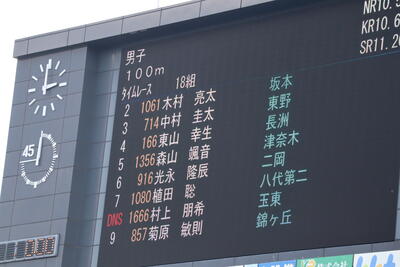

上の2人は、八代中学生新人スポーツ大会陸上競技の800mで優勝、100mで2位でした。いずれも自己新記録でした。

他にも、以前紹介した下水道の日ポスターコンクール、9月は日奈久で山頭火絵手紙作品募集、科学展などを表彰しました。まだ、賞状が届いていないものもありますが、それらは後日表彰します。

2学期も多くの生徒が文化面やスポーツ面で活躍していてうれしい限りです。

次に、生徒会役員改選についての話が選挙管理委員会からありました。

これから立候補者を受け付けて12月に立ち会い演説会、投票が行われ、新しい生徒会が発足します。

坂本中をさらに発展させるため、1・2年生から多く立候補してくれることを期待します。

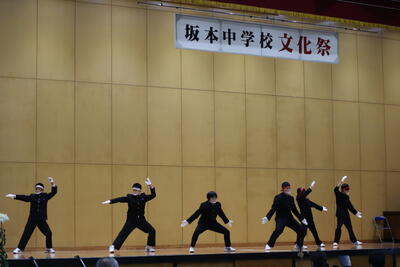

文化祭大成功

今日、天候にも恵まれ、今年度の文化祭を無事開催することができました。

早朝から多くの保護者にお越しいただきましたし、坂本町内のお年寄りの皆さんにも参観していただいたため、

大盛況でした。生徒も多くの皆さんに見守られ、発表のやり甲斐があったのではないかと思います。

1 有志発表

有志は二組。一組目は、姉妹によるピアノの連弾でステージが始まりました。曲は「story」。息がぴったりでした。

二組目は、教職員のユニット「ぼたもち」の解散コンサート。曲は「ハナミズキ」と「夏色」。ギターがよかったですね。

2 カラフルプロジェクトin文化祭

運動会の紅白のグループに分かれて、部活対決、ラッパー対決、Sステなど、バラエティに富んだ趣向で、生徒の個性が遺憾なく発揮されました。

3 1年発表 がむしゃら応援団

スピード感あふれる息の合った動きで、見ていて気持ちよかったです。

4 2年発表 カチカチ山

昔話のカチカチ山を吉本新喜劇がやるとどうなるか...これを見ればわかります。関西弁のボケとツッコミが効いてました。

5 3年発表 キャッチ ザ ドリーム

つばさという少女が夢の実現を目指して、悩んだり葛藤したりしながら成長する物語でした。

6 全校合唱

「赤とんぼ」「ほらね、」「また会える日まで」の3曲を披露しました。

7 坂本音頭総踊り

今年もやりました。参加者全員による坂本音頭。お年寄りの皆さんも一緒に踊ってくださいました。

盛りだくさんの内容で、半日があっという間に過ぎてしまいました。

生徒会長の「最高の文化祭でした」の言葉通り、新しい自分に挑戦できたすばらしい文化祭でした。

明日は文化祭です

いよいよ明日は文化祭当日です。

今日は、まず1時間目に会場の設営を行いました。

展示物の設営も完了しました。いろんな作品が展示されていますので、

明日ゆっくりごらんください。

2時間目以降は、すべてのプログラムのリハーサルでした。

美しい歌声は明日、生でお聞きください。

また、休憩時間や文化祭終了後には、PTAのバザーも開かれます。

こちらもよろしくお願いします。

英検受験者、全員合格!

またまた、うれしいニュースが飛び込んできました。

9月30日に、2年生5人が英検5級を受験しましたが、

全員合格しました。

これで英語に対する自信がついたことでしょう。

次は4級目指してがんばりましょう。

ちなみに、校長先生も三級を受験され、1次試験をパスされました。

11月6日にスピーキングの2次試験があります。がんばってください。

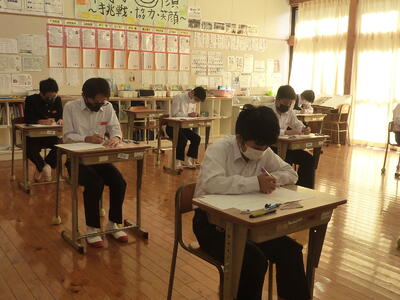

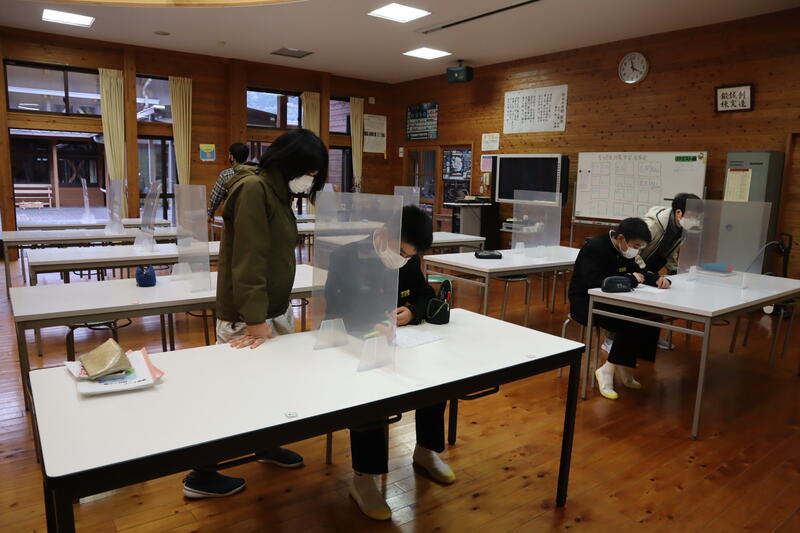

夢実現タイムで学力アップ

3年生の共通テストは先日終わりましたが、1・2年生は12月に県と市の学力テストが実施されます。テストに向けて、放課後の夢実現タイムでは、みんなが間違えやすいところを学び直しています。

今日は社会科で本校生徒が苦手とする歴史の復習を課題克服プリントを使って取り組みました。

3年生も入試に向けて、一緒に学んでいます。全校生徒をすべての先生方で指導します。

短い時間ですが、みんなと一緒に勉強すると集中して勉強できます。

共通テストが終了

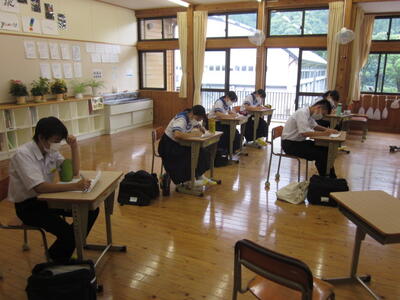

25日(火)と26日(水)の2日間、3年生は共通テストでした。

国社数理英の5教科を、みんな真剣な態度で受けていました。

受験勉強で取り組んできた成果が、どれぐらい身についているかがわかります。

このあと、このテストの結果をもとに三者面談が行われ、受験先を決めていくことになります。

いよいよ、受験の1年も大詰めを迎えます。

がんばれ、受験生!

文化祭で坂本音頭

今年の文化祭でも、坂本音頭を踊ります。

11月5日(土)の本番に向けて、全校生徒と先生方で、

今日の昼休みに中庭で練習を行いました。

忘れていたところも所々ありましたが、みんなで練習して思い出すことができました。

税の作文で本校生徒が入賞

またまた、うれしいニュースがとびこんできました。

納税貯蓄組合連合会が毎年募集している「税の作文」に、今年度も3年生が応募したところ、

坂口陸君が「八代農業青色申告会連合会会長賞」を受賞しました。

社会科の公民で税金について学習した後、学んだことをもとに自分の経験と関連付けて書かれた作文です。

後日、賞状が届く予定です。

タブレット端末を使った授業 パート2

本日の3時間目、3年生の社会科の授業でタブレットを活用した研究授業を行いました。

まず、新聞の中から自分が関心をもった記事についてコメントしています。

この日は、ワンピースの作者尾田さんに関する記事を取り上げていました。

本時の課題は「誰を市長にするか?」です。

架空のS市の市長に誰を選ぶのか、立候補者の主張やデータをもとに判断していきました。

そのときに、タブレットの画面に自分の考えを付箋で貼り付けていきます。

作業は2人1組で行いました。

最後は、まとめたことをみんなの前で発表しています。

タブレットを使うと、付箋を剥がしたり貼ったりする手間がなく、リアルタイムで全体の状況を把握できるので、とても便利だと感じました。ICT機器の力を借りて、効率的に思考を深めていくことができました。

文化祭のテーマ・ポスター・シンボルマーク決定

11月 5日(土)は、本校の文化祭が行われます。文化委員会がテーマ等を募集していましたが、先日それらが決定しました。

テーマは、「New Me」 ~挑み続ける物語~ です。

これは、ポスターとシンボルマークです。

いよいよ、文化祭モードに入ってきました。坂本中生徒が何に、どのように挑み続けてきたのか、また挑み続けていくのかご期待ください。

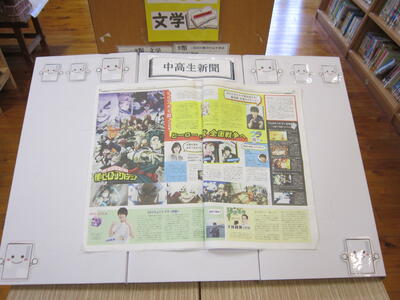

中学生も新聞を読もう

全国学力・学習状況調査によると、新聞を読んでいる生徒の方が、読んでいない生徒よりも学力が高いという結果がでていました。しかし、最近は新聞を読む習慣がある子供は減っているそうです。そこで、子どもたちが新聞を読める環境を整えようと、9月から坂本中では中高生新聞を取り始めました。

あわせて、「しんぶん台ちゃん」という新聞の閲覧台も図書室に設置して、読みやすくしています。

さっそく、女子生徒が新聞をめくっていました。

新聞を読んで、社会の動きに関心をもち、物事を深く考えられるようになってほしいですね。

また、学力アップにつながるとうれしいです。

みんなのおすすめの本コーナーが完成

図書室に「みんなのおすすめの本コーナー」ができました。

夏休みの宿題として取り組んでいたもので、本のタイトル、作者、出版社、あらすじ&感想、推しキャラ、挿絵などが紹介されています。これを見ると、その本を読みたくなってしまいますね。

是非、友達が推薦した図書を読んでみましょう。

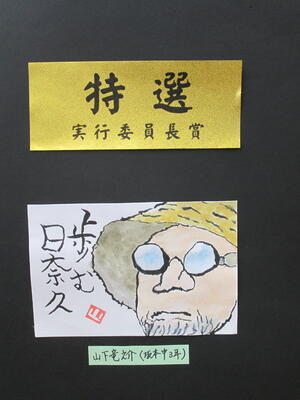

「9月は日奈久で山頭火」絵手紙・俳画作品募集で特選

先月、上記の作品募集に全校生徒が応募したことをお伝えしました。

「入選するといいですね。」と書いていましたが、なんと「特選」に選ばれました。

山下竜之介くんが描いた下の作品です。

応募点数190点中の2作品の1つに選ばれました。

表彰の様子です。

インタビューも受けました。

竜之介くん、おめでとう。

中体連駅伝競走大会で力走!

本日、県南運動公園で中体連駅伝競走大会が秋晴れの下行われました。

女子は5名、男子は6名の選手が練習の成果を発揮し、全員タスキをつないでゴールすることができました。選手以外の生徒もしっかり応援し、全校生徒一丸となってがんばりました。

結果は女子16位、男子は13位でしたが、タイムは昨年よりも向上していました。最後に数人の生徒に感想を述べてもらいましたが、中には早くも来年の躍進を誓っている生徒もいました。

明日は中体連駅伝競走大会です

今日の夢タイムに、明日の中体連駅伝競走大会に向けた選手推戴式が行われました。

選手は、補員も含めて18名。全校生徒のほとんどが出場します。

多目的室の前に全員一列に並び、一人一人紹介されていきます。

選手代表の生徒が決意を述べます。

練習の様子を見ていた限りでは、みな意欲的に走っていたため、明日は期待できそうです。

今年度最後の中体連大会。暑い夏の3ヶ月間、苦しい練習に耐え抜いてきた成果をすべて発揮してほしいものです。

なお、明日と予備日の14日(金)は、給食がストップしてありますので、お弁当の用意をお願いします。

科学展に出品しました

今週末の10月8日(土)から9日(日)に、桜十字ホールやつしろにて八代地区科学発明工夫展が開催されます。

本校からは松村さくらさんの研究を出品しています。

タイトルは「色素の研究」です。

どんな研究かは、是非会場でご覧ください。

9月は日奈久で山頭火 作品募集に応募

9月は日奈久で山頭火イベントにちなんで、作品の募集がありました。

日奈久は、令和2年の豪雨災害の時に大変お世話になったところです。

その縁もあり、今回絵手紙と俳句に応募しました。絵手紙の作品を紹介します。

美術の時間を使って描きました。入選するといいですね。

3年生の模擬テストが終わりました

3年生は昨日から、共通テストに向けた模擬テストが行われています。

今月25日(火)、26日(水)が共通テスト本番です。今まで、このテストに向けて

みんな勉強を頑張ってきました。これまでの努力でどれだけ力がついたか見て、

今後の勉強に生かしていきます。

最後の数学のテストも真剣に受けていました。結果が楽しみです。

坂中体育館がコンサートホールになりました

10月1日(土)に「くまもと復興支援コンサート みんなdeさかもとカフェ」が本校体育館を会場に行われました。バイオリニストの篠崎史紀さんとピアニストの入江一雄さんをお迎えして、すばらしい演奏を行っていただきました。来場者はみんな美しい音色に酔いしれ、約1時間2人の演奏に釘付けになっていました。

カフェベースではコーヒーのサービスがあったり、ハンドマッサージ、バーバリウムボールペン作り、ミニマルシェなどさまざまなワークショップが開かれていて、大賑わいのカフェでした。

集団宿泊教室に行ってきました(2日目)

全員、元気よく朝を迎えることができました。

ラジオ体操の後は、朝食作りです。

しっかり食べた後、山を下り、今度は球磨川に出てラフティングの体験です。

まず、ウエットスーツに着替えて、ライフジャケット、ヘルメットを装着します。

準備が完了したら、出発場所に向かいます。

川岳保育園跡地から出発です。

山あり、川ありの坂本ならでは体験を満喫した集団宿泊教室でした。

地域の良さや仲間との協力など、いろいろ学ぶことが出た2日間でした。

集団宿泊教室に行ってきました(1日目)

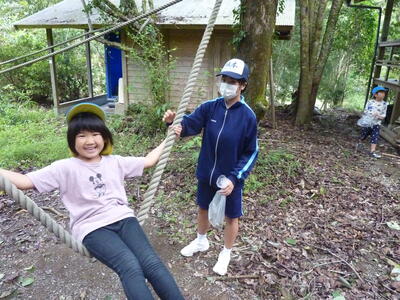

9月29日(木)と30日(金)の1泊2日で、1年生6人が集団宿泊教室に行ってきました。

今年は2日間とも天候に恵まれ、爽やかというより汗ばむほどの陽気で、すべての活動を予定通り行うことができました。

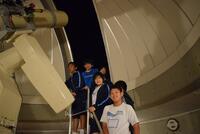

1日目は、八竜山登山です。学校から徒歩で頂上の天文台を目指します。

途中で、理科の先生による地層や化石の現地学習があり、生徒は興味津々でした。

頂上に着いたらお弁当です。

午後からは、天文台から双眼鏡でいろんなところを見てみたり、プラネタリウムで星の学習をしました。

その後、夕食のカレー、ピザ、ナンをつくって食べました。

天文台にあるピザ釜をお借りして、立派なピザが焼けました。

1年生みんな食欲旺盛で、ご飯が全部なくなってしまいました。

山の頂上で食べるカレー&ピザは格別でした。

1日目の最後は、天体観測です。雲もなく、たくさんの星を見ることができました。

写生大会 無事実施しました

9月28日(水)に延期されていた写生大会を、予定通り今日無事行うことができました。

前日の天気と打って変わって汗ばむような秋空の下、1年生は校内、2・3年生は合志野周辺と分かれて坂本の風景を描いていました。

早い生徒は着色作業にとりかかっていました。デッサンはみんな上手にできていました。

これから美術の時間に着色を行っていきます。あせらず丁寧に色を塗っていけば、すばらしい作品ができあがることでしょう。

写生大会は明日に延期します

本日は写生大会の予定でしたが、朝から雨がひどかったため、

明日に延期します。

明日の天気予報は大丈夫なようですので、

外で気持ちよく絵を描くことができそうです。

2年生職場体験学習実施中

台風が過ぎ、めっきり涼しくなった今日から、2年生は職場体験学習に取り組んでいます。

6人が坂本町の2つの保育園、スポーツ店、NPO法人の4つの事業所に分かれて、今日と明日の2日間「仕事」に取り組みます。

実際に仕事を体験することで、職業や仕事に対する理解を深め、苦労や喜びを感じてほしいと思います。また、社会人としての挨拶、返事、言葉遣いなどの礼儀も身につけて学校へ戻ってきてくれることを期待しています。

中体連陸上競技大会で完全燃焼

昨日、中体連陸上競技大会が予定通り実施されました。35度の炎天下で熱中症が心配されましたが、大きく体調を崩す生徒もおらず、無事すべての参加種目で完走できました。

競技を見ていると、ゴールを目指して力走する姿や最後まで諦めず1人でも追い抜こうとする姿が見られ、一生懸命さが伝わってきました。

また、応援の態度も立派で、選手が通るとみな立ち上がって拍手で応援していました。

競技に出なかった選手もいましたが、ハードルのセッティングや片付けなどで競技に貢献してくれました。

今回が秋に実施される最後の中体連陸上競技大会となります。最後の大会にふさわしい走りをどの学校の生徒も見せてくれた大会でした。

中体連陸上競技大会出陣式を行いました

9月15日(木)は、中体連陸上競技大会です。この日のために、夏休み中から暑い中練習に取り組んできましたが、今日が最後の練習となります。

そこで、本日の夢タイムに出陣式を行いました。本来ならば「選手推戴式」ですが、下の写真のとおり本校は全員選手としてエントリーしているため、推戴する側の人がいません。みんなで決意のほどを表明して本番に臨むことになりました。

中には、2つ、3つの競技に参加する生徒もいます。ぜひ、練習の成果を発揮して自己ベストを出してくれるよう期待しています。

今年も廃油石けんができました

今日の午後は、全校生徒で廃油石けん作りでした。先生方のチームも含めて6班に分かれて作りました。

昨年よりも上手にできたようです。

後日、一つ一つの石けんにメッセージも添えて袋に詰めます。

できあがった石けんは、文化祭やふるさと祭りなどで販売する予定です。

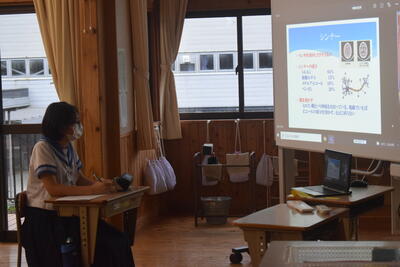

薬物乱用防止教室を行いました

本日の6校時に、全校生徒が参加して多目的ホールにて薬物乱用防止教室を行いました。

今年度は青少年の喫煙や飲酒が薬物乱用につながっているという指摘を踏まえて、飲酒に焦点をしぼった内容を学校薬剤師の先生にお話してもらいました。

生徒の感想からは、

「未成年で飲酒をしたときにある害や危険さがわかりました。」

「周りからお酒を勧められても断ろうと思いました。」

など、飲酒が未成年にもたらす害について理解している様子がうかがえました。

お酒は、大人になって適量を飲むようにしましょう。

タブレット端末を使った授業研究会

本日は、2年生の英語の授業でタブレット端末を活用したICT教育の研究会を行いました。

授業では、「あなたにとって学校とは」という課題に、必死に挑戦している生徒の姿が見られました。

授業後には、八代市教育委員会から講師の先生をお招きして、授業でどのように活用を図っていけばよいのかを全職員で学んでいきました。

これからICT機器は生活の中で必要不可欠なツールになるでしょう。学習も例外ではありません。ICT機器を文房具の1つとして使いこなす授業をこれから増やしていきます。

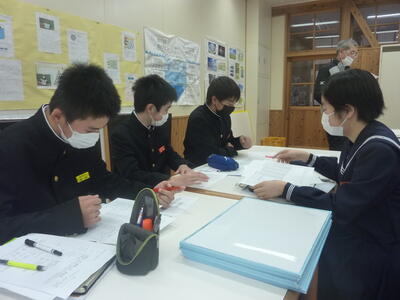

上級学校説明会を行いました

本日、3年生は高等学校等の先生方をお招きして、説明会を実施しました。

生徒の皆さんは保護者と一緒に、先生方のお話を真剣に聞いていました。また、積極的に質問したり、感想を伝えたりして高校等の先生方も喜んでおられました。

3年生はこれから卒業後の進路を決めていくことになります。今日の説明会での話を、その際の判断材料にしてもらい、自分に合った進路を見つけていきましょう。

9月5日(月)、6日(火)の学校の対応について

非常に強い台風11号が、5日(月)午後から6日(火)にかけて九州に接近する予想となっています。

そこで、学校の対応につきましては、以下の通りとします。

○9月5日(月)、6日(火)の給食は中止です。

○9月5日(月)は通常通り授業を行う予定です。ただし、給食はありませんので、弁当を持参させてください。

○9月6日(火)については、5日(月)の午前中に態度決定をいたします。

上記の対応が変更になった場合は、一斉メールでお知らせします。

生徒集会を行いました

今日の夢実現タイムは、2学期最初の生徒集会を行いました。

生徒会執行部と各委員会から、9月の目標が発表されました。

執 行 部:立ち止まって挨拶をしよう

文化委員会:数学クラスマッチで満点に挑戦しよう

健康委員会:熱中症に気をつけよう

体調を崩さないようにしよう

環境委員会:写生大会で来たときよりも美しくしよう

生活委員会:机・棚の中を積極的に整えよう

その後、環境委員会から環境保全の話がありました。

節水や電気の節約など、身近でできることから取り組んでいきましょう。

中体連陸上練習がんばってます

9月15日(木)に県南運動公園において、八代中体連陸上大会が予定されています。

本校では、夏休み中から練習に取り組んできました。

今週からは、ノー部活デーの水曜日以外は毎日練習を行っています。

先生の指導を真剣に聞いています。

スタートダッシュの練習です。

リレーのバトンパスもバッチリです。

リレーの通し練習です。

1時間弱の短い練習時間ですが、みんな暑さに負けずひたむきに練習に取り組んでいます。

夕方といえどもまだまだ暑さが厳しいので、熱中症に気をつけながらがんばっています。

マツバギクの花が咲きました

今日、花壇の草取りを行っていたところ、6月に熊本トヨペット株式会社様からいただいたマツバギクの花が一輪咲いていました。

小さいですが、とてもきれいで可憐な花でしたので、思わず写真で接写しました。

10月まで花が咲くようなので、これからこのような花がたくさん咲いてくるのかと思うと楽しみです。

2学期が始まりました

今日から2学期が始まりました。大掃除、始業式が行われ、久しぶりに校舎に生徒の声が響き渡りました。

始業式では、2人の生徒が2学期の抱負を語ってくれました。

「陸上の練習がなくても毎日走り、目標にしている800mで2分40秒を切ります。」

「中体連陸上で自己ベストを出すことと、受験勉強に向け授業に集中し家庭学習も充実させることです。」

2人とも立派な目標を披露してくれたため、その場にいたみんなも「ようし、2学期も頑張るぞ!」と気持ちが引き締まりました。

2学期はたくさんの行事があります。それぞれ自分の目標を立て、それを乗り越えていくことで自らを成長させていきましょう。

令和4年度八代市中学生議会に参加しました

8月9日(火)に、八代市議会本会議場にて、今年は八代市内の中学校生徒34人(各校2人ずつ)が参加して中学生議会が開かれました。

この議会は3年に1度行われているもので、将来の八代市を担う中学生たちが身近な問題から自分たちの暮らすまちを見つめ直し、自分の夢や希望を提言することで市政への関心を高め、まちづくりに進んで参画しようとする意欲を育む場として開催されています。

本校からも、古閑議員と村山議員が登壇し、坂本の復旧復興に関する鋭い質問や感想を、堂々と述べていました。

2人とも、坂本に関する質問や感想の内容について、本番までに何回も練り直し考え抜いた内容で、しっかり準備してきた様子がうかがえました。市長や部長の方々にも、質問に正面から向き合って真剣に答弁していただきました。今日のこの体験は中学生時のとてもよい思い出になると共に、今後の人生にきっと生きてくることでしょう。

陸上部、通信陸上大会に参加

7月23日(土)、24日(日)の2日間にわたり、熊本市のえがお健康スタジアムで、通信陸上大会が開催されました。コロナウイルスが流行している中、直前に中止になるのではないかとヒヤヒヤしていましたが、無事開かれてまずは安堵。しかし、各種目全員揃った組はあまりなく、欠場者が多数見られた大会でした。

そのような厳しい状況の中、23日(土)には木村亮太さんが3年男子100mタイムレース予選に出場。全力でホームストレートを駆け抜けました。残念ながら決勝には進めませんでしたが、笑顔でゴールすることができました。

翌24日(日)は、以下の4種目に出場しました。

〇男子200m 笹田竜太、坂口陸

〇女子2年800m 古閑美羽

〇男子4×100mリレー 坂口、笹田、鶴山、木村

〇男子1500m 鶴山健大

本校もコロナウイルスやけがのため出場できなかった選手がいましたが、その選手たちの分までがんばって走っている様子がうかがえました。また、リレーでは即席メンバーだったにもかかわらず、ベストのタイムになるよう4人で話し合い協力した結果、同組の鏡中学校に競り勝つ快挙も見せました。来月の中体連陸上につながる成果に、みな満足しているようでした。満足できなかったところは夏休みに練習し、中体連陸上でリベンジしましょう。

通信陸上選手推戴式並びに1学期終業式を行いました

今日は1学期最後の日となります。

終業式を行う前に、7月23日(土)、24日(日)に行われる通信陸上大会の選手推戴式を行いました。

陸上部員5名が熱い決意表明を行ってくれました。

特に3年生は、これが最後の大会となります。

当日は2名が出場できませんが、彼らの分まで頑張って競技場を駆け抜けてくれることでしょう。

引き続いて、終業式を行いました。

各学年の代表者計3名が1学期を振り返り、早くも2学期に向けて気持ちを切り替えていました。

充実した夏休みを送り、2学期大きく成長してくれることを期待します。

本日の登校は通常通りです

おはようございます。

本日は授業並びに終業式を予定通り実施します。

バスも通常通り運行致します。

よろしくお願いします。

本日は予定通り授業を実施します。

本日は予定通り授業を実施します。登校バスも通常通り運行いたします。

先ほど、メールを送信しましたが、タイトルが間違っていました。

「明日の登校について」ではなく、「本日の登校について」です。

お詫びして訂正いたします。

本日の午後は予定通りです

本日の午後の予報を確認しましたところ、大雨の心配はそれほどしなくてよいようです。

したがいまして、午後は通常通り6校時まで授業を行います。部活動も行う予定です。

下校便、部活動便とも、通常通りの運行となります。

ただし、今晩は雨がひどくなりそうですので、十分注意をお願いします。

ピーマン、ありがとうございました

今日の給食は、ジャージャー麺、海藻サラダ、黒糖パン、牛乳でした。

右下のジャージャー麺には、PTA会長の山下さんからいただいたピーマンが入っています。

ご提供ありがとうございました。おいしくいただきました。

チャレンジ坂中生を行いました

今日の放課後には、チャレンジ坂中生を行いました。

今日の内容はバレーボールです。

今回使ったボールはゴム製だったので、レシーブした時に全然痛くありません。

生徒同士、生徒と先生同士で、仲良く楽しくプレーできました。

生徒数は少ないですが、家族的で一体感がある学校の雰囲気が、

より高まったように感じました。

今日はプール日和

本日の2~4校時は、体育の水泳の授業でした。

今年も学校のプールが使えないため、バスで移動して八代市営プールで授業を行います。天気は晴れ、日中の気温は30°を超える真夏日でした。プールにはもってこいの日です。

みんな気持ちよさそうですね。

来週の19日(火)にも、水泳の授業があります。

授業参観お世話になりました

暑い中、多くの保護者の皆様にお集まりいただきありがとうございました。

5時間目の授業参観では、各教室で1年学活、2年英語、3年総合的な学習の時間の授業が行われました。

保護者と一緒に真剣に授業を受けていました。

授業参観後は、生徒心得調印式が行われました。

今年度は、内容が一部改正されています。

みんなで決めた新しい生徒心得、みんなで守っていきましょう。

竹ぼうきをいただきました!

本日、民生児童委員の皆さんが作られた立派な竹ぼうき5本をいただきました。

台風4号の影響で、登校坂にたくさんの木の葉や小枝がおちていますので、それらの清掃に活用させていただきます。ありがとうございました。

ふるさとの味、みょうが饅頭づくりに挑戦

本日6日(水)の2・3校時に、本校の家庭科室において郷土料理教室を開きました。今回は坂本中学校1年生6人と八竜小学校1・2年生の6人の計12人が、先生役の生活研究グループの皆さん方から手ほどきを受けながら、みょうが饅頭づくりに挑戦しました。

「みょうが饅頭を食べたことがある人」という問いかけには何人か手が上がりましたが、「みょうが饅頭を作ったことがある人」の問いかけには「・・・・・」。最初はなかなかうまくいきませんでしたが、やっているうちにアンコもはみ出ず、上手につくることができました。

蒸し上がった饅頭は、あつあつのまますぐにいただきました。手作り感満載のみょうが饅頭おいしかったですよ。

2学期は3年生、3学期は2年生が取り組む予定です。

花の苗をいただきました

「第47回ふれあいグリーンキャンペーン」でいただいたマツバギクの苗400ポットが、6月27日(月)に学校へ無事届きました。下の写真のように、すべて教室前の学級園に植栽いたしました。

教室からいつも見える場所です。勉強に疲れたときにはきれいな花を眺めながら、心に潤いを与えましょう。

本日は授業を実施します

おはようございます。

台風4号が接近していますが、本日は予定通り授業を実施致します。

スクールバス、乗り合いバスとも、通常通り運行します。

風雨が強まっていますので、十分注意して登校するよう子供さんにお伝え下さい。

生徒総会を開きました

6月28日(火)6校時に、令和4年度坂本中学校生徒総会を開きました。

議事は、以下の3つでした。

①生徒会憲章・生徒心得について

②年間活動計画について

③STEP運動、6S運動について

生徒会長挨拶のあと、副会長から会の進め方について説明を行いました。

この後、議事の検討を行いましたが、わかりやすい提案だったこともあり、多くの質問意見、要望、提案が出されました。

執行部も丁寧に受け答えをしていました。

下着の色が透けるかどうかの実験を行っています。

各委員長も、委員会の活動計画について、説明を行いました。

活発な議論が行われましたが、進行はスムーズに進み、予定の時間よりも早く終わることができました。

充実した内容の総会でした。

生徒心得の制服や服装に関することについては、今後保護者や先生方とも話し合っていきます。

中体連頑張りました

6月25日(土)、26日(日)の2日間、トヨオカ地建アリーナにおいて、八代中体連総体バドミントン大会が行われました。

坂本中からは、団体戦に男女各1チーム、個人戦に男女11名が出場しました。

団体戦では、男女とも善戦むなしく1回戦で敗退してしまいました。

個人戦の男子シングルスでは、2回戦に2人進出しました。

女子シングルスでは、2回戦に1人、3回戦に1人、4回戦に1人進出しました。

3年生は、この大会で部活動は引退となります。これからは新たな目標に向かって走り出しましょう。

1、2年生は、さっそく次の大会に向けて練習に励み、3年生に吉報を届けられるようがんばりましょう。

いよいよ中体連まであと2日

明後日はいよいよ中体連を迎えます。坂本中では、中体連選手推戴式を開きました。

今年度はバドミントン部の男女11名が出場します。

男女団体戦、個人戦(シングルス)にエントリーしています。

選手以外の生徒から、たくさんの激励の言葉が送られました。

また、廊下にはボランティア部の今村有里さんが作成した応援ポスターが掲示されています。

3年生にとっては最後の大会です。

3年間の練習の成果をあますところなく発揮し、勝利を目指して頑張ってくれることを期待しています。

きれいな花苗をいただきました

今日、「第47回ふれあいグリーンキャンペーン」花の苗寄贈贈呈式が市役所であり、下の花の苗バスケットをいただいてきました。

この花の苗は「マツバギク」で、熊本トヨペット株式会社様から環境保全・緑化活動の一環として、坂本地区の八竜小学校と坂本中学校に寄贈いただいたものです。

さっそく、生徒たちの目に触れる昇降口に置かせていただきました。

あと、400ポットほどが6月27日(月)に届く予定です。

教室前の学級園に植えようと思っています。

廊下にあじさいの花が咲きました。

校舎の廊下を歩いていると、壁にきれいな「あじさいの花」の絵が描かれていました。

美術の「色の三原色」の学習で製作したものです。

赤、緑、青の三色で自分だけの色を作り、あじさいの下書きに着色しています。

じめじめした気分を、とても明るくしてくれますね。

防災クラスマッチを行いました

今日の夢実現タイムに、防災クラスマッチを行いました。

各学年とも、防災に関する問題に真剣に取り組んでいました。

防災に関する知識をしっかり身につけて、この梅雨を乗り切りましょう。

八代市陸上競技記録会に出場しました

6月18日(土)に県営八代運動公園で、標記の大会が行われました。坂本中からは陸上部6名が出場しました。午前中に行われた短距離の100mでは、再び自己ベストを出した生徒が多かったです。午後の長距離とリレーは、実力を発揮することが難しかったようですが、次の通信陸上に向かって、頑張ってくれることでしょう。

防災教室

6月17日(金)に防災教室が行われました。

午前中は土砂災害を想定した避難訓練から始まり

その後は校舎に戻り校長先生から避難行動についての講話がありました。

浸水によるドアの開閉体験や雲の発生実験・圧力の実験

早田さんや井口さんより気象についての講話や早期注意情報を活用しながらグループで活動

午後は避難所の設営の模擬体験と坂本復興についての講話を聞きました。

事前に用意した子どもたちの質問に丁寧に答えてくださいました。また、坂本の復旧復興のために自分はどんなことができるか考え、意見を出し合いました。

坂本中学校区ならではの防災教室。この1日を通して子どもたちは多くのことを学び、坂本について深く考えることができたと思います。この教室を行うにあたってご講話・ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

熊本県中学校陸上競技選手権大会出場

6月11日(土)、12日(日)の2日間にわたって、熊本市のえがお健康スタジアムで、熊本県中学校陸上競技選手権大会が行われました。陸上部の男子4人が参加し、全員自己ベストの記録を出すことができました。中には、1秒もタイムを縮めた生徒もいました。どんどん足が速くなっています。今後の大会も楽しみですね。

JICA講話

6月9日(木)の夢実現タイムは、JICAの吉田さんをお招きして、ガーナのお話を聞きました。昨年、同じ講話で来校された方のビデオメッセージを見ながら、現地の様子について紹介していただきました。異文化について学ぶだけでなく、なぜ海外に出向くのか、日本に帰ってきたら何をするのかなど、夢も語っていただきました。生徒たちにとっては、よいキャリア教育の機会になったことでしょう。

学校総掛かりで勉強頑張ってます

昨日から毎月数回、放課後15時40分から16時10分の30分間、多目的室に全校生徒が集まって、5教科の勉強を行う取組が始まりました。この時は、先生方も全員指導に当たります。およそ2人の生徒を、1人の先生が受け持ちます。ほとんどマンツーマン状態です。わからないときは、すぐ先生に尋ねられます。この日(6月7日)は国語の勉強でした。ちりも積もれば山となる。きっと成績がアップすることでしょう。

珍客現る

こんな眼差しで見つめられたらみんな好きになりますね!

毎日いろんな動物に出会う

自然豊かな校区です(*^-^*)

このフクロウを見た皆さんに幸せが訪れますように・・・

ようこそ坂本中へ

先週から教育実習生が来られています。

坂本中学校の先輩になります。

教科は保健体育です。

3週間よろしくお願いします(*^-^*)

ちなみにこの日はバレーボールでした!

R4 小中合同運動会

5月28日(土)に坂本中学校八竜小学校の合同運動会が開催されました。

各団の看板!That's wonderful!

天候にも恵まれました。

演舞・ダンス

親VS子ども ガチリレー

ユニークな掛け合いもあり盛り上がりました!

今年は赤団が優勝しました。勝ち負けはありましたが、「坂本に元気を」を合言葉に

子どもたち・保護者の皆さん・教職員で作り上げた運動会でした。皆さんお疲れ様でした!

道の駅館長招き 職業講話

3月16日に1年生の学活で職業講話を行いました。講師は、本校の地域学校協働活動推進員である、「道の駅坂本」館長の道野真人さん。東京生まれ東京育ちの道野さんが、坂本に移住された理由や、道の駅を経営する上で大切にしておられることなど、道野さんの生き方や思いが仕事につながっていることが分かり、多くのことを学ばせていただきました。生徒からは、「私もなにか坂本でできることはないか、坂本の良いところをひろげていきたい。」という感想がありました。

志を立て「立志式」挙行

▼▼▼▼ 3月14日に2年生が立志式に臨みました。古来日本では、数え年15▼歳(満14歳)で元服を行い、大人の仲間入りをしていました。これにな▼らい、多くの学校で14歳になる中学2年生を対象に立志式を行っていま▼す。本年度は、2月13日に実施する予定でしたが、まん延防止重点措置▼期間が延長。職場体験学習、PTA授業参観・総会、郷土料理教室の行事を中止するなか、立志式は2度の延期の末、実施することができました。▼ 平日ではありましたが、数名の保護者の方々にも参加していただき、午前中は八竜山に登りました。雲に覆われていた空も、八竜天文台に到着したころには青空が見え始めました。稲葉台長さんの案内のもと、生徒たちはプラネタリウムを見学。それから天文台の屋上に登り八代平野に向かって、自らの志を叫びました。▼ 午後は、体育館で立志式を行いました。校長講話として、「立志式は、大人になる心構えを決意する大切な儀式。自分勝手な考えや怠けようとする甘えの心を捨てて、志は社会のため人のためになる志であってほしい」と伝えました。その後、生徒が順番にステージに立ち、自ら立てた「志」を発表しました。「笑顔で元気な明るい音楽の先生になりたい」、「自分でつくった映像が褒められ、映像クリエーターになりたい」、「ものづくりが好きで、エンジニアになりたい」などの将来の夢や、親や家族への感謝の言葉、これから努力したいことなどを発表してくれました。生徒たちには、自分が決意した志を忘れることなく、夢実現に向かって努力を積み重ねていってほしいと思います。

心に残る「第47回卒業証書授与式」

3月4日に第47回卒業証書授与式を執り行いました。コロナウイルス感染防止のため、本年度も来賓の方々に参列してもらうことはできませんでしたが、在校生は参列させることができ、心に残る卒業式となりました。

本年度の卒業生は9名(男子4名、女子5名)。八竜小1年生の頃からずっと一緒だった気心知れた仲間たちです。これまで、生徒の中に一人のコロナウイルス感染者を出すこともなく、卒業生全員がそろい、卒業式を挙行できたことは大きな喜びでもありました。

卒業証書授与では、対面での氏名点呼を避ける形を取りましたが、どの生徒も凛とした表情で証書を受け取ってくれました。返事や礼儀作法の一つ一つにそれぞれの思いが感じられ、義務教育の最後を飾るのにふさわしい態度であったと思います。

私からは、「コロナ感染対策、豪雨災害で当たり前の生活ができない中、自分らしさを忘れず、前を向いて学校生活を送ってくれたこと」、「生徒会活動では一人一人が自分の役割をしっかりと自覚し、その個性を発揮してくれたこと」、「小中合同運動会文化祭等では、後輩をやさしくリードし、みんなが楽しいと言える学校にしてくれたこと」などを紹介し、卒業生のこれまでの頑張りに対し感謝の言葉を伝えました。そして、「夢を持ち、その実現に向けて挑戦し続けてほしいこと」や「感謝の心をいつまでも大切にしてほしいこと」などを話し、式辞としました。

その後、在校生を代表して、2年生の古閑美麗さんが、「私たちは、何にでも一生懸命で積極的に取り組まれる先輩方の姿を忘れることなく、日々努力していきます」と送辞を述べました。涙をこらえて読む姿に、卒業生との絆の深さを感じました。これに対し、卒業生を代表して山本萌萌花さんが答辞を述べました。「三年間を振り返ると、みんなと笑いあった出来事ばかりが浮かんできます」「大切な仲間たちと過ごした坂本中学校での思い出を胸に、それぞれの夢に向かって歩んでいきます」と、一語一語噛みしめるように、思いを込めて読み上げてくれました。坂本中への愛着、後輩への期待、保護者や先生方への感謝の気持ちを感じました。また、卒業生唱歌では、事前収録した歌「絆」を流しました。3年間の思い出映像をスクリーンに映し出し感動的なものになりました。

本年度の卒業生は、互いの個性を認め合い、その個性を十分に発揮してくれた学年でした。これからもふるさと坂本への感謝の気持ちを持って、それぞれの夢に向かって大きく羽ばたいてほしいと思います。卒業生の前途に幸多きことを願っております。

4種類の樹木を植樹しました

2月7日に全校生徒で植樹を行いました。レンギョウ(黄)、アナベル(うすみどり)、ユキヤナギ(白)、西洋ニンジンボク(紫)の4種類の樹木を校舎と運動場の間の花壇に植えました。春から初夏にかけて花が咲く予定です。さっそく、レンギョウの若芽が芽吹き始めています。

グリーン・クリーン・SAKAMOTO

1月から2月初旬にかけて、「グリーン・クリーン・SAKAMOTO」と銘打って、登校坂の清掃活動を行いました。登校坂には、昨年秋に落ちた枯れ葉が積もったままの状態でした。掃除時間を中心に全校生徒がほうきや一輪車を持ち寄り枯れ葉を回収し、すっきりした登校坂になりました。

新入生説明会ーオンラインで実施ー

2月17日に新入生を対象とした学校説明会を行いました。次年度は八竜小から6名の児童が入学し、全校生徒が23名になる見込みです。新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止重点措置の適用期間が延長され、感染リスクをできるだけ軽減しようと、本校と八竜小とを結ぶオンライン形式で行いました。

新入生オリエンテーションでは、生徒会執行部が、学校の様子や生徒会活動及び部活動について説明を行った後、職員の方から、教育課程・学習面について、生徒指導・部活動について、保健関係について説明しました。

参加した小6の児童からは、「坂本中のようすを聞けてよかったです」「説明を聞き、安心しました」などの感想がありました。

3年生による卒業プロジェクト

3年生の皆さんが、卒業プロジェクトと題して、「学校への恩返し大作戦!」を展開してくれました。内容は、お世話になった学校を少しでもきれいにしようと、学校の正門付近の清掃活動に取り組みました。この場所は掃除の配当がないところ。登校坂のこけを取ったり、門扉や正門のブロック塀などを拭き上げてくれました。おかげでとてもきれいになりました。

プロジェクト第2弾は、「3年生を送る会」。本年度最後の「チャレンジ坂中生」の時間に、生徒と職員の混合チームでバレー大会を行いました。企画したのは2年生。短い時間でしたが、気持ちのよい汗を流すことができました。

閉会後には3年生のサプライズ企画で「未成年 感謝の主張」がありました。3年生が体育館ギャラリーに上がり、一人ずつそれぞれの思いを後輩や先生たちに訴えました。3年生のユーモアあふれる主張が聞けて楽しい時間となりました。

3年生の頑張りに感謝ー心に残る卒業式にしようー

明日から3月、本年度も残すところあと一月になってしまいました。一端収束したように思えた新型コロナウイルス感染も年が明けると第6波が押し寄せ、現在も予断を許さない状況が続いています。そうした中で、予定しておりました2年生の職場体験学習や郷土料理教室、2月開催予定のPTA授業参観や後期総会等の行事を中止させていただき、誠に申し訳なく思っております。特に3年生の保護者の皆様には、お子様の最後の中学校での授業をお見せできなかったのは残念です。

本年度は新型コロナウイルス感染対策のため高校の受験の日程が早まり、これに伴い卒業式も例年より早く3月4日の開催となりました。3年生が今週末に本校を巣立っていくことがなかなか実感できないというのが正直なところです。

本年度の卒業生は9名。坂本中在学の3年間は、1年生後半に新型コロナウイルス感染が拡大し始め、2年生では豪雨災害による学びの場の移転、坂本中校舎での学校再開後も新型コロナウイルス感染症のまん延などによって、十分な学校行事を行うことができませんでした。坂本中の歴史の中でも一番苦労した学年だったと思います。それでも、自分らしさを忘れず、互いに協力して、落ち着いた学校生活を送ってくれました。そして9人全員の個性が

輝いていた学年であったと思います。修学旅行を計画する際、「関西に行かなくても、みんなと一緒なら一日の修学旅行でいいですよ」。文化祭では、「坂本音頭をプログラムに加えてください。先生方も一緒に坂本音頭を踊りましょ。私たちが教えます」。などの思いを聞き、状況をわきまえる態度や、ふるさと坂本を大切にする気持ちには頭が下がる思いがしました。 3年生の皆さん、本当にありがとう。

3月4日は、新型コロナウイルス感染対策のため規模を縮小しての卒業式となりますが、心に残る卒業式を創り上げていきましょう。

生徒作文 3年 遠山望晴

「私らしく生きる道」

皆さんは「学歴差別」や「学校差別」という言葉を知っていますか。「学歴差別」とは、学歴によって扱いに差をつけられること、また、「学校差別」とは、学校を固定概念や偏見など勝手なイメージで判断してしまうことです。学校の名前によって、差別されたり偏見を持たれたりするということは、絶対にあってはならないことです。しかし、この「学歴差別」や「学校差別」といった学校に対する思い込みは、私たちの身近なところにもあるように思います。受験生になって、私の身の回りでは、高校の話題が出るようになりました。「あの学校は厳しい学校だ。」「勉強ばかりで面白くないらしい。」というような声を耳にすることがあります。しかし、それは、根拠も何もない自分自身の思い込みや偏見に過ぎない言葉です。その発言は「現実の生徒の姿」「学校の姿」を正しく見ての発言なのでしょうか。その話をうのみにして、その高校に行くのを止めてしまうかもしれません。ただ、何気なく話していたことが、誰かの生き方を邪魔しているかもしれません。私たち三年生は、人権学習の中で、学校差別をテーマにした「翼をください」というドラマを見ました。このドラマは周りから心ない言葉を言われ続けた生徒達が、全員で立ち上がり思いを訴え、母校に対する偏見を変えていく物語でした。

私は、このドラマを観て、自分の周りにある言葉と重なりました。そして、その一言は学校や生徒の「現実の生徒の姿」を見ずに思い込みや偏見、固定概念に囚われた一言なのではないかと深く考えさせられました。

私は、卒業したら自分がやりたいことができる高校に進学するつもりです。私は自分の可能性を広げ、将来の目標を見つけるために高校を受験することを決めました。高校では自分の得意なことを伸ばしながら、苦手な理数系の分野にも積極的に取り組みたいと思っています。また、中学校で培ったアイデアと行動力を生かして、自分の夢へ一歩ずつ近づけていきたいです。自分の道は自分で決めたからこそ、責任を持って私らしく頑張ります。

ようこそ!生田文明先生

小森先生の後任に、生田文明先生に来ていただました。昨年度まで文政小校長を務めておられ、私の地元の先輩です。教科は理科。2年生の副担任を担当してもらいます。とっても気さくな先生です。

昨年、3月末に文政小学校を退職し、ご縁あって、坂本中学校の理科講師をさせていただくことになりました。野外活動が大好きでこれまで、キャンプ、山登り、魚釣り、天体観測、カヌーなどをこれまで勤務した10校の小中学校の児童生徒と一緒に、また、個人でも、天文台でも天体観測・地層の調査や化石採集したり、カヌーに乗ったり、ヤマメ釣りをしたりしてきました。

こんな野外活動がたくさんできる自然豊かな坂本町で坂本中の子どもたちと一緒に学習させていただけることに感謝しています。坂本の自然を生かした理科の学習を心がけ、理科が大好きな子どもたちを育てていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

小森布貴子先生を応援する会

生徒会主催で「小森先生を応援する会」を行いました。先生は3月に出産予定で産休に入られます。会の名前通り、子供たちの優しさが伝わるあったかいお別れ会となりました。元気な赤ちゃんが生まれるよう祈っております。

令和4年 生徒会スローガン

生徒会も世代交代をする時がやって来ました。本校の生徒会活動は1月から12月までをひとつのサイクルとしています。各専門委員会の委員長も選出され、いよいよ2年生を中心とする新生徒会がスタートしました。

1月6日、7日には、新役員を対象にリーダー研修を行いました。 私からは、「リーダーに必要な力とは」「坂本中をどんな学校にしたいか」について考えてもらい、「気付く、感じる、考える、行動できる人になろう」「失敗してもよいという雰囲気を創り出していこう」と話をしました。生徒たちは真剣な態度で参加してくれ、頼もしく感じました。

その後、生徒会スローガンについて話し合い、令和4年は、「COLORFUL 挑戦 笑顔 全力 ~無限の可能性を信じて~」に決定しました。生徒会活動を通して、一人一人が、自分たちの可能性に挑戦し、笑顔で、全力を出し合い、学校生活を色鮮やかに染め上げてくれることを楽しみにしています。

自分の可能性広げる3学期にしよう

2022年が始まりました。昨年は平穏無事に学校生活を送ることができ、当たり前の日常を暮らすことがどんなに有り難いことかを実感できた年でもありました。生徒たちは、落ち着いて学習に打ち込むことができ、生徒会活動や部活動等に率先して取り組む姿に、一人一人の成長を感じ取ることができました。

3学期は学年の締めくくりとなる学期となります。生徒の皆さんには、次の学年に向かうための集大成をしてほしいと思います。特に、3年生は、夢実現の大きな一歩となる高校受験を迎えます。それぞれが受験生としての自

覚を持ち、挑戦者として、入試に立ち向かってほしいです。「挑戦する」ということは、逃げずに立ち向かうことです。生きていく中では、ここが大事、ここが踏ん張りどころという時があります。そうした時こそ、挑戦するとい

う気持ちを持って、重圧を乗り越えて立ち向かっていくことがとても大事だし、頑張ったことは、次のステージに必ず生かされます。逆に、逃げてしまった時には、次のステージで支障をきたすことになることを、自分の経験や生徒と関わる中で痛感してきました。逃げずに立ち向かう姿勢、生き方は、見ていてとてもかっこいいし、夢の実現に向かう大きな力へとつながっていきます。そして、挑戦すること、挑戦を重ねることは、自分の「可能性を広げる」

ことにつながります。授業など進んで学ぶことも挑戦。生徒会活動や部活動など積極的に励むことも挑戦。心に残る本に出会う読書、尊敬できる人に出会うことも挑戦。ボランティア活動に取り組んでみることも挑戦。生徒の皆さんにはいろいろなことに挑戦してほしいし、その中で、自分のよさを知り、自分の可能性を広げていってほしいと思います。1月11日の始業式ではそうしたことを話しました。その後、槌山結菜さん(1年)、鶴山健大さん(2年)、岩本龍樹さん(3年)の3名が学年を代表して、冬休みの反省や3学期の抱負等について発表してくれました。槌山さんは「3学期は、先輩に頼るのではなく、自分で考えて行動できるようにしたい。」、鶴山さんは、「元日の地域のマラソン大会に11年連続の参加賞状をもらった。3学期は学級委員になったので自分の意見を言えるようになりたい。」、岩本さんは、「今年は勉強とスポーツを両立させたい。勉強は毎日2時間。スポーツは県のベスト4に入る強豪校で頑張りたい。」と発表し、生徒たちに範を示してくれました。

郷土料理教室

12月7日の家庭科の時間に、地域の方に学ぶ郷土料理教室として「つんきりだご汁」の調理実習を行いました。講師は平田由美子さんはじめ坂本町生活研究グループの方々。1・3年の生徒と八竜小5年の児童が故郷の料理に挑戦しました。完成したつんきりだご汁の味は格別でした。3月には2年生が「ぼた餅」をつくる予定です。

2年生修学旅行

12月12日~14日、2年生が修学旅行に行きました。

コロナ感染が落ち着く中、関西方面への修学旅行を実施しました。1日目のUSJでは、班行動のルールを守りながらアトラクションや買い物を楽しみました。2日目の京都でも班別の自由行動を行い、金閣を訪れた班では「金色の壁が輝いていた。池に反射した金閣は一生の思い出になった」。清水寺を訪れた班では「周りの木が紅葉していてきれいだった。『今年の漢字』の発表の場面を見れてよかった」という感想がありました。3日目は宇治平等院と伏見稲荷神社を訪ねました。鳳凰堂の屋根に立つ鳳凰の姿や伏見稲荷の鳥居の多さに感動していたようです。

全員が参加した修学旅行の思い出が、これから生きていく中で心の糧となってほしいと思います。

健闘を讃え合った合同駅伝大会

12月21日に日奈久中・坂本中合同駅伝大会を日奈久シー・湯・遊で開催しました。この大会は昨年の日奈久中での交流を記念し、両校が切磋琢磨しながら体力を向上させ、互いのきずなを確かめ合おうと計画したものです。

天候にも恵まれ、開会式では友情の印にと本校3年生が製作したポンポンを日奈久中の生徒に渡すなど、友好ムードが漂う中で競技が開始されました。学校別男女混合の6区間、8チーム(両校校4チームずつ)で健脚を競いました。両校の生徒とも学校間の垣根を超えて一生懸命応援し、一人一人が持てる力を精一杯発揮できた大会となりました。競技終了後は学年ごとに弁当を食べ、交友を温め合う姿が見られました。

「人間の尊厳」学んだ人権学習・人権集会

1年:題材「今 言わなければ」で、いじめが起こっている場▼面で、傍観者はいじめをする側に立っていることを学びました。生徒からは、「いじめられている人に、声を掛け、思いやりのある行動をしたい」「話し合ったりして、自分の意見を気軽に言えるようにすることが大事だ」「勇気を振り絞って自分の気持ちを伝えたい」という意見がありました。

2年:題材「水平社宣言」を通して、部落差別と闘う人々の姿や宣言文に込められている思いについて学びました。来年は水平社宣言が発表されて100年です。人間を尊敬することによって人間の解放が勝ち取られるとした西光万吉の思いに触れ「相手を尊敬する気持ちを大切にしたい」「自分に負けない強い気持ちを持ちたい」など、感想を発表してくれました。

3年:▼ 『自分らしく生きる道』というテーマで進路選択について学びました。学校差別を題材にした教材を通して差別や偏見に気付き、大切なことは何なのかを考えました。 「いい高校、悪い高校と勝手に決めつけるのは差別」「学歴や外見のイメージで判断するのではなく、今の姿をきちんと見つめ、自分らしく生きられる世の中をつくりたい」と力強く発表してくれました。

生徒会演説会・投票

12月2日に新生徒会執行部を決める立会演説会及び投票を行いました。今年の立候補者は8名。1、2年生の約半数の生徒たちが立候補してくれ、学校をよくしたいというやる気は、とても頼もしかったです。

演説会では、「個性輝く学校にしたい」「学校が一体化できるようにしたい」「一人一人が自信を持てる活動をしたい」などと訴え、その後投票となりました。

当選した5名をはじめ、生徒全員が一丸となって、活力ある楽しい学校にしていきましょう。

会 長 村山 斗哉(2年)

副会長 古閑 美麗(2年)

槌田 紗菜(1年)

書 記 吉永 昊生(1年)

議 長 山下 煌心(2年)

2学期を振り返って

コロナ感染が広がる中で始まった2学期。感染状況も収束に向かい10月から学校行事を本来の形に戻し、地域との交流も広げることができました。個性が輝いた文化祭、仲間の大切さを知った集団宿泊教室や修学旅行。地域の方々の温もりを感じたふれあい交流会等々。生徒たちは教科の学習を始め、いろいろな行事を通して大きく成長してくれたと思います。そして、学校を牽引してくれたのが3年生を中心とした生徒会でした。本当にありがとうございました。皆さんの活躍は確実に後輩たちに受け継がれています。

花苗とベンチをいただきました。

公益社団法人熊本県緑化推進委員会から、花苗(あじさい、アンネのバラ、パンジー)とベンチをいただきました。11月16日に贈呈式を行い、あじさい、アンネのバラは正門入口の花壇に植樹、パンジーとベンチは中庭に置きました。ありがとうございました。

火災避難訓練を実施

11月25日に授業中の火災を想定した避難訓練を行いました。八代消防署坂本分署から平田分署長はじめ4名の隊員がかけつけ、訓練の様子を見ていただきました。その後、消火器の扱い方(『ピノキオ』)の演習を行い、「避難場所まで安全・迅速に避難すること」「適切な行動がとれる心構えと防災に対する意識を高めること」など話をしていただきました。生徒全員真剣な態度で訓練に取り組んでくれました。

日奈久中学校で文化祭交流

11月12日に日奈久中の文化祭を参観させていただきました。日奈久中生徒たちとの一年ぶりの再会に喜び合う姿が見られました。参観を終えた生徒たちから「一人一人が役になりきっていてよかった」「自分たちの思いをはっきり言えるところがすばらしかった」「このような機会をつくってくださりありがとうございました」などの感想がありました。 12月には、日奈久中と合同で駅伝大会を予定しています。

八竜天文台で集団宿泊教室

11月8・9日に1年生を対象に集団宿泊教室を行いました。コロナ感染防止のため2回延期し、ようやく実施することができました。学校から天文台まで約10キロの山道を歩きました。生徒たちは疲れを見せることもなく、頂上からのながめを楽しんでいました。夕方からあいにくの雨となりましたが、稲葉台長や所員の方々の親切なご指導のもと、プラネタリウム観察や星座早見盤を作成しました。また、寝食を共にすることで学年のきずなを深めることができました。

伝統芸能に親しんだ落語寄席

11月16日に八竜小学校体育館で落語を楽しみました。八竜小と坂本中の子供たちへ日本の伝統芸能に親しみを感じてもらいたいと、一般財団法人熊本県教育会館が主催、熊本県教育委員会後援の教育文化事業として開催されたました。

落語だけでなく三味線の実演やおはやし、曲芸なども披露していただき、会場は拍手と笑いに包まれました。生徒のほとんどが落語を聞くのは初めてで、話し手の表情や声の出し方でいろいろな人物を想像できることに感動していました。また、日本語の美しさにも触れることができました。生徒からは、「言葉の大切さを改めて学ぶことができた」「話し手の表情がおもしろかった」との感想がありました。

学力充実タイムで個別学習を行っています。

12月8日に1・2年生を対象に熊本県学力・学習状況調査が実施されます。本校では、これまでの習得した基本的事項が定着しているかどうかを確認する機会と捉え、学力充実タイムと称した夢タイムの時間を利用して学習会を行っています。実施する学年は1年生と2年生、教科は国語、数学、英語の3教科です。基本的な問題を解かせ、間違っていた問題には、割り当てられた先生方が付き、丁寧に指導に当たっているところです。

地域とともに~「ふれあい交流会」実施~

コロナ感染者が減少し、ようやくこれまでできなかった地域の方々との交流を広げていける時がやってきました。そうした中、11月11日には坂本町にお住まいのひとり暮らしのお年寄りと子供たちとの「ふれあい交流会」が本校体育館で開催されました。

交流会は坂本校区福祉協議会が主催し、10年以上前から開かれています。去年は豪雨やコロナの影響で中止となり、2年ぶりに開催できたとのことでした。この日は、70歳以上のひとり暮らしのお年寄りおよそ50名が参加。真愛保育園の園児たちがかわいいダンスを披露したあと、約1時間程度、坂本中の生徒たちがステージ発表を行いました。

始めに1年生が演劇「よかとこ さかもと」を披露し、続いて「坂本中学校校歌」「あかとんぼ」「群青」を全員で合唱しました。心にしみる歌声を楽しんでいただけたと思います。そして最後に「坂本音頭」を参加者全員で踊りました。文化祭でも活躍してくれた3年生がリードし、子供もお年寄りも主催者も来賓も大きな輪となり踊りました。10年ぶりに踊ったという93歳の女性は「久しぶりに踊れてよかったけど足が痛い」、車椅子で参加されたお年寄りは「座ったまま踊ったけど、生徒が目の前で一緒に踊ってくれて嬉しかった」と喜んでいらっしゃいました。

お年寄りとの交流を始め地域の方々との交流は、生徒たちにとって大切な成長の場となります。来年度は八竜小学校と合同でコミュニティ・スクールを立ち上げ、地域の学習や地域の方々と連携しながら、復興をめざしふるさと坂本を益々好きになる取組を進めていきたいと考えています。

生徒作文 明るく暮らしやすい社会にするために 1年 槌山 結菜

今の時代は機械が増え、様々なメディアを使用することが多くなっています。その中でもSNSなどの世界の人々とつながることのできるメディアを使う人が多くなっています。SNSは、いろいろな国の人とつながることができるのですごいです。しかし、SNSの情報はすべてが本当のことと言えないので危険です。うその情報などを簡単に書くことができ、だまされることもあります。このようにSNSは犯罪に使われることもあります。

ほかにもいろいろな被害に遭う人がいます。例えば、ひぼう中傷です。ひぼう中傷は、面識のない人から根拠のない悪口を言いふらされたり、他人を傷つけることです。ひぼう中傷で亡くなられた方もいます。ひぼう中傷は、本人の顔を直接見ないで言うのでよくありません。また、何を言ってもよい訳ではありません。絶対に、人を傷つける書き込みはやめましょう。人が嬉しくなるような、人を励ますことができるような心のこもった言葉にしましょう。

また、ストーカーや空き巣被害にあうこともあります。近所で撮った写真や写真を撮ったときの時の反射で周りの風景や物がうつると場所を特定されてしまうため、ストーカーや空き巣にあうことがあります。だからあまり写真を使わない方が良いです。

このように、SNSは便利なときもありますが危険な被害にあうことがあります。今ではそういうことに対して対策がとられています。しかし、まだそういう被害がおさまっていないのですごく悲しいです。ニュースなどであっても被害があることが残念です。私はそういうことをする人はどうしてそんなことをするのかが不思議に思います。自分が言われたらどんな気持ちになるのかをしっかり考えてほしいです。相手のことをよく考えて行動すべきだと思います。これからは、このような被害がどんどん少なくなっていくことを願っています。また、すべての人が明るくなるような世界になってほしいです。

明るく暮らしやすい社会にしていくために、私はどうしたらいいか考えました。それは、自分が苦手だと思っている相手に対しても、分け隔てなく接することだと思います。たとえ、自分が苦手な相手でも、ほかの人と同じ態度で話したり、明るい表情で話したりすると、みんな平等になり傷つく人も少なくなると思いました。常に相手のことを思いやって生活していくと明るく暮らしやすい社会になっていくと思います。

ようこそ!ベサニー先生

アマンダ先生に替わって10月から、ベサニー先生が来校されました。ベサニー先生は、アメリカのアリゾナ州出身。週1回の来校ですが、積極的に話しかけて、英語が益々好きになればいいなと思います。

オンラインで国際交流

10月5日、前ALTアマンダ先生のご自宅と坂本中とをオンラインで結び、国際交流を行いました。ご自宅はアメリカミネソタ州にあり、ご両親にも参加していただきました。オンラインで外国と坂本中とを結ぶ試みは今回が初めて。生徒たちは久しぶりに会うアマンダ先生やご両親にいろいろな質問をしていました。ご自宅はとても広く、みんなびっくりでした。周りの木々は紅葉していて季節の違いも感じることができました。

総力戦で臨んだ 八代中体連駅伝大会

10月14日に県営八代運動公園で八代中体連駅伝競走大会が開催されました。昨年度は練習が十分にできず欠場。本年度は自分たちの頑張りを八代の中学校の生徒に見てもらおうと、応援等の生徒も含めて全員で大会に臨みました。コロナ感染防止のため短い練習期間となりましたが、全力で汗を流している生徒の姿を見ると、運動場に久しぶりに活気が戻ってきたように感じました。本番では女子が18校中17位、男子が17校中15位。男女11名の選手たちは、1本のたすきに思いを込めて全力で走り抜きました。競技終了後はどの選手もさわやかな表情で、すがすがしい思いがしました。3人の3年生も意地を見せてくれました。

女子 男子

1区 古閑 美羽 岩本 龍樹

2区 村浪 麻緒 吉永 昊生

3区 槌山 紗菜 笹田 竜太

4区 宮本 瑠七 山下 煌心

5区 古閑 美麗 皆吉 浩太

6区 鶴山 健大

個性が輝いた文化祭 2年ぶりに開催

「輝く個性 ~みんなでつくった大傑作~」のテーマの下、10月22日に2年ぶりの文化祭を開催しました。 コロナ感染防止のため、観覧者の数を制限しての文化祭となりましたが、生徒たちはこの日のために準備や練習を積み重ね、本番では自分を精一杯表現し、一人一人の個性を輝かせてくれました。

1年生は坂本の人物や名物など坂本のよかところを紹介。初めて知ることもありました。2年生は、昔話の桃太郎を今風にアレンジし、英語で演じてくれました。自分の殻を破りユーモアあふれる楽しい劇となりました。3年生は、「サカモト桜」と題して、進路や生き方についてユーモアを交えながら、受験生の苦悩と希望を3年生の視点で分かりやすく描いてくれました。

また、全校合唱では、これまでの支援に対する感謝の思いを歌に込めました。そして、最後は「坂本音頭」。保護者とともに踊りました。これは生徒たちからの提案で実現したプログラムです。子供たちの坂本への思いが感じられ、全体を通して、故郷坂本を大切にする気持ちが伝わってきた文化祭となりました。

薬物乱用防止教室を実施しました。

9月17日(金)に学校薬剤師の竹内一剛先生を講師に迎え、薬物乱用防止教室を実施しました。コロナの感染対策としてリモートでの実施となりましたが、講話をしっかり聞き、「薬物乱用」について学ぶことができました。

~生徒感想の紹介(一部抜粋)~

・私は薬物の名前は知っていたけど、使ったらどのような症状があるのかなど知らないことがたくさんあったのでとても良い勉強になりました。

・身内や知らない人から誘われてもきっぱり断りたいです。

・薬物の多くが使えば死に至ることもあると知り、絶対使わないようにしようと思いました。この体は自分のだけじゃないので家族に迷惑かけないようにしていきます。

・心も体も壊す薬物乱用は絶対にしません。

生徒作文 つながることの大切さ 1年 槌山紗菜さん

「わあ、ゴミがたくさん捨ててある。」「あの時は大変だったね。」と、思わず声が出ました。クラスのみんなである写真を見たのです。その写真には、熊本地震の大変な生活の様子が写っていました。 その写真を見て、私はすぐに、去年の水害の時のことを思い浮かべました。今まで経験したことの ないような大雨が降り、私たち家族は避難所に行きました。家族のみんなで避難所へ行きましたが、とても不安でした。そんな時、避難所で地域の人たちがおにぎりを作ってくれたり、お菓子をくれたので、とても助かりました。逆に、避難した後、私の家族の中から父と高校生の兄が、地域の男の人たちと、まだ逃げていなかった人をみんなで助けにいったりしました。その時、人と人とが助け合うことは一人の力は小さくても、みんなで助け合うことで大きな力になるということに気付きました。他にも、地域の人たちがみ んなで、「SOS」の三文字を、上空から見えるように大きく作ってすごいなと思いました。みんなで一緒にいたからできたことだと思います。誰もが怖くて、どうしようかなと途方に暮れていたとき、助け合えたから乗り越えられたのではないかと思いました。地震や水害のときには、助けられたり、助けたりするので、ありがたいなと思いました。日本では毎年のように、地震であったり、大雨であったり、ありとあらゆる災害が起こっています。そんな災害があちこちで起きた後は、みんなでどうしたらよいか分からず、手つかずだったのかもしれません。しかし、今現在、被災した町や地域は、復興が少しずつ進められており、きれいになりつつあります。でも、まだ完全ではありません。その復興作業も一人一人の力に支えられています。 水害に遭った坂本の学校にも、支援物資やお金だけでなく、いろんな学校から応援のメッセージを もらったり、募金活動をして募金を集めてくださいました。みなさんの支えがあ って、今、学校に来ることができているのだと思います。地震や水害の被害を忘 れないようにするためにも、時々振り返らなければならないと思います。明るく暮らしやすい社会を作るには、人と人が支え合うことだと思います。例えば、周りを見て困っている人がいたら手伝うなど自分から行動をすることが大 切だと考えます。

秋空の下で写生大会

9月28日(火)に写生大会を行いました。豪雨災害の爪痕がまだ残る中、1、2年生は学校敷地内、3年生は近くの合志野地区で描きました。のどかな秋空の下、生徒たちは学校や坂本の風景をしっかり観察しながら筆を走らせていました。写生大会は地域を知る大切な行事だと思います。来年は、描く地域の範囲を広げて実施できればいいなと思っています。

1年生2名が出場!!ー八代中学生陸上競技記録会ー

9月20日(月)に八代中学生陸上競技記録会ありました。八代中体連陸上大会が本年度も中止となり、本記録会が県中体連大会の代表者を選出する大会となりました。現在、部活動をコロナ感染対策のため中止しており、練習が十分にできない中、1年生の吉永昊生さんが100m、古閑美羽さんが800mに挑戦してくれました。残念ながら県大会への出場はなりませんでしたが、この挑戦は、今後更に伸びていくための一歩になったと思います。10月14日に開催される八代中体連駅伝大会に向けて他の生徒たちへの刺激にもなりました。