学校生活(ブログ)

さくらさくら(1年音楽)

さくらさくら(1年音楽)

|

|

|

現在、1年生の音楽では、箏(こと)の学習をしています。

はじめは、上手く弾けるのかな思っていましたが、何回か練習する中、次第に様になってきました。

♪ さくら〜 さくら〜 ♫ のメロディが響くと、「もうすぐお正月」という日本の年の瀬の雰囲気が校内に漂ってきます。

【更新終了】沖縄への修学旅行(3日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(3日目)

*上段ほど最新です。

◎ 帰校へ

|

|

|

荷物を受け取り、合志楓の森中まで運んでいただくバスに乗りました。予定より5分早く空港を出ますが、渋滞も予想されますので、学校到着は予定通り18:00頃になりそうです。

なお、本旅行中、全ての活動が予定より早く進行しました。生徒みんなの協力があってこそだったと思います。

この後、各車ごとにバスの中で、解団式を行います。

これをもちまして、修学旅行に係る記事の更新を終わります。ご閲覧いただいた皆様、誠にありがとうございました。

◎ 那覇空港から熊本空港へ

|

|

|

|

|

|

予定通り15:15出発しそうです。次は到着後アップします。

機内ではお疲れの生徒たちが多かったようです。

予定通り16:45に無事、熊本空港に到着しました。

◎ 国際通りから那覇空港へ

|

|

|

|

|

|

最後の1班が戻ってきました。これから那覇空港へ向かいます。

空港到着後の動きは、行きと同じ手荷物預けと手荷物検査です。預け荷物は自動で機械がやってくれていました。また、機内に持ち込む荷物にお土産の荷物が増えているところが、行きと違います。

帰りの便は、ANA(全日空)15:15発1868便です。熊本空港到着は16:45の予定です。

◎ 班別自主行動中

|

|

|

|

|

|

|

|

|

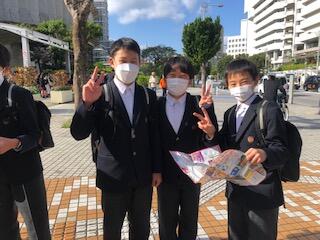

班別行動中は、お土産店などには入っている生徒はなかなか見つかりません。途中で会った生徒の様子です。

◎ 国際通りに到着

|

|

|

|

|

|

国際通り通りに到着しました。これから班別自由行動になります。生徒たちは着くと早々に、那覇の街中へ散っていきました。

班別行動の終了は、12:45。バスを降りた県庁広場に集合することになっています

◎ 那覇市へ向けて出発

|

|

|

|

|

|

予定より5分早く、那覇市へ向けて出発しました。

生徒たちは、本日用の水(ペットボトル)をもらい、各学級の担任の先生から、地域クーポン(3,000円分)をもらいました。地域クーポンは本日限定、お釣りは出ません。自分のお小遣いとうまく組み合わせ上手に使ってほしいと思います。

本日は班別自主行動だけなので、ガイドさんは付いていません。乗車時の手指消毒も係の生徒がやってくれていました。

◎ 健康観察・朝食

|

|

|

修学旅行も3日目の朝を迎えました。

朝の健康診断を行いましたが、生徒1名の微熱が確認されています。行動に支障は無いので、感染対策を徹底しつつ対応します。

朝食は、今朝もバイキング形式です。生徒たちは要領よくセルフサービスし、黙食も徹底するようになりました。

【更新終了】沖縄への修学旅行(2日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(2日目)

*上段ほど最新です。

◎ ホテル到着・夕食

|

|

|

2泊目の本部グリーンパークホテルに到着しました。到着後、直ちに班長会議をしました。本日は全館貸切なので、気を使うことは少ないですが、学年主任の 町田 先生からは、「自分の家とは違う」と指導があっていました。この学年は1年時に行うはずの集団宿泊教室を経験していないので、今回はその分も含めて、生徒たちにとって貴重な体験になっていると思います。

夕食はビュッフェスタイルで、ゴーヤチャンプルなどの料理を、自分が好きなだけ食べていました。

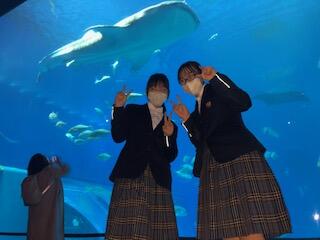

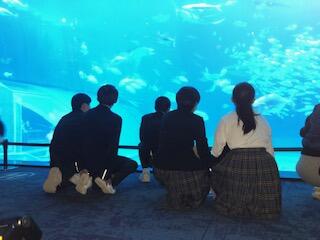

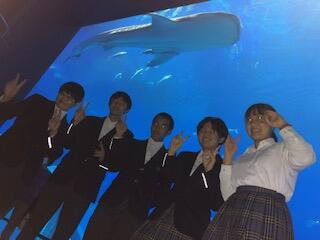

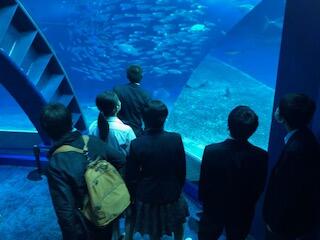

◎ 美ら海水族館へ到着

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

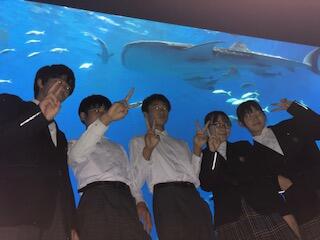

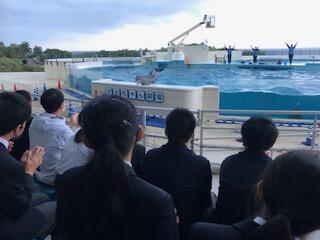

沖縄美ら海水族館に到着しました。まずはじめに、この旅行2回目の集合写真を撮影しました。その後、水族館の中を見学しましたが、「俺を見ろ!」と言わんばかりに悠々と泳ぐとジンベイザメがいる大水槽はやはり圧巻でした。

ひと通り見学した最後には、イルカの「オキちゃんショー」を観覧しました。可愛くもダイナミックな演技をするバンドウイルカとオキゴンドウイルカに、生徒たちからは「オーッ」という声が何度も聞かれました。

◎ 美ら海水族館へ

|

|

|

2日目最後の見学地、沖縄美ら海水族館へ向かっています。今朝の天気予報では「曇」でしたが、晴れ間も出てきて、南国の美しい海を眺めながら、高速道路で本部半島へ向かっています。「むら咲むら」から「美ら海水族館」までは、およそ1時間かかるそうです。

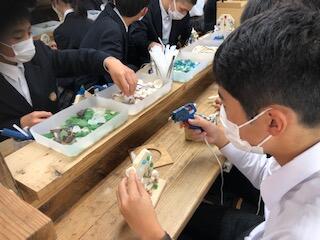

◎ 「むら咲むら」製作体験及び昼食

|

|

|

むら咲むらに到着しました。ここでは5つの体験コースに分かれて活動しました。各コースの活動の様子は、以下のとおりです。生徒たちは、思い思いに製作に取り組み、ユニークな思い出の品が出来ていました。

また活動後には、同施設の昼食会場で、沖縄そばをいただきました。

● デザインTシャツ

|

|

|

● ジェルキャンドル

|

|

|

●海の時計

|

|

|

● 素焼きジンベイ

|

|

|

●漆喰(しっくい)シーサー

|

|

|

◎ 首里城公園

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

首里城公園に到着しました。琉球王国の城(グスク)で、世界遺産でもある首里城は、残念なことに、2019年に焼失してしまったので、現在、復元工事が行われています。

本日は、守礼門をはじめ現存するいくつかの文化財と復興現場の様子を見学しました。本当は守礼門のところで集合写真を撮りたいところですが、別料金が発生するためスナップ写真のみです。復興現場の様子は今しか見られないので、ものの考え方次第ではむしろラッキーだったのかもしれません。

◎ 佐喜眞美術館

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

佐喜眞美術館に到着しました。この美術館は、一部返還された普天間飛行場の用地に開館され、美術館の周りは飛行場の柵で囲まれています。丸木位里・俊夫妻による「沖縄戦の図」の常設展示のほか、様々な沖縄戦にまつわる美術作品が展示されています。

事前に私語をしない、また開館時間を早めてもらったことに感謝して見学するよう指導がされていましたが、作品のインパクトが強かったからでしょう。「言葉が出ない」という感じでした。なお、写真撮影は通常不可ですが、生徒を中心にならと許可いただいたので、作品が極力映り込まないよう撮影しました。

後半には、佐喜眞美術館長自ら「沖縄戦の図」について説明いただき、沖縄戦からウクライナ戦争などの現代の問題を考えてほしいとの投げかけもありました。

また、最期には、屋上の展望台から普天間基地を見ることもできました。

◎ 2日目の出発

|

|

|

ホテルの皆さんに手を振って2日目を出発しました。

2日目はまず、宜野湾市、普天間飛行場近くの喜眞美術館へ向かいます。

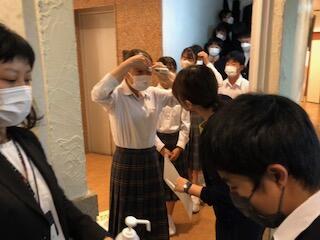

◎ 起床・朝食

|

|

|

2日目の朝を迎えました。

朝食会場の入り口で、検温・消毒を行なっています。現時点で、大きく体調を崩した生徒の報告はありません。

朝食はバイキング形式です。本日は、体験活動の後に昼食となり、食べる時間が少し遅いので、ここでしっかり食べておいてほしいと思います。

【更新終了】沖縄への修学旅行(1日目)

【更新終了】沖縄への修学旅行(1日目)

*上段ほど再最新です。

◎ 平和講話

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20:30から、ホテルのレストランで平和講話を行いました。

講師には、崎原 真弓 先生お招きしました。崎原先生は、一人芝居から空手の演武まで行い、バスに乗る人たちを釘付けにしてきたカリスマスーパーバスガイドさんで、道徳の教科書にも取り扱われています。

アシスタントの方と三線を弾きながら沖縄民謡で生徒たちを惹きつけ、「命どぅ宝」や「ちむぶくる」などの沖縄の心を教えていただきました。さらに、お婆さんに扮した一人芝居での沖縄戦のエピソードを通じて、平和と命の大切さを伝えていただきました。1時間程の講話でしたが、生徒たちの心に深く刻まれたのではないかと思います。

◎ ホテル到着、夕食・入浴

|

|

|

|

|

|

1泊目の宿泊先、沖縄サンプラザホテルに到着しました。

1・2組は先に食事、3組は先に入浴し、後で交代しました。夕食は牛すき焼き、トンカツ、ロールキャベツ等、生徒たちが好きそうなメニューです。ですが、味付けは熊本とは少し違った気もしました。

◎ 糸数壕(アブチラガマ)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

糸数壕(アブチラガマ)に到着しました。壕の中に入るのには、人数制限があるので、クラス毎に時間差で入りました。

全長270mにおよぶ自然洞窟(ガマ)から出てきた生徒たちはに聞いてみると、「中は生温かった」「息苦しかった」「目の前の手が全く見えなかった」など、体験したからこそ分かる感想を述べていました。

生徒たちは、このガマの中で多くの尊い命が亡くなったことを実感し、戦争の愚かさや平和の大切をについてしっかり考える機会になったと思います。

◎ 平和祈念公園(平和の礎)

|

||

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平和集会の後、各クラス毎に集合写真を撮りました(上から1組、2組、3組)。

その後、平和の礎(いしじ)の見学をしました。生徒たちは、ガイドさんの説明を聞きながら、事前学習してきたことを思い出しているようでした。

◎ 平和祈念公園(平和集会)

|

|

|

|

|

|

平和祈念公園に到着しました。まず、はじめに平和祈念堂内で、平和集会をおこないました。

生徒による進行の下、渕上 秀一 先生からのお話の後、黙祷をしました。その後、生徒会副会長の 大川 君ら代表6名が平和へのメッセージ(平和の誓い)を述べ、代表3名が千羽鶴を献納しました。

◎ 機内及び那覇空港着

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

那覇空港に無事到着しました。飛行機の揺れに若干驚いていた生徒はいましたが、機内で体調を大きく崩す生徒はいませんでした。

沖縄での各バスで案内をしてくださるガイドさんに挨拶をした後、バスに乗り込みました。

この後、平和祈念公園へ移動します。バスの中の写真は3号車(3組)の様子です。

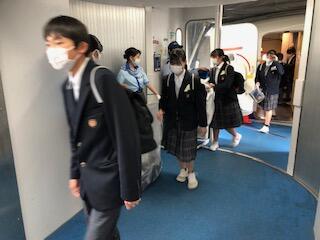

◎ 熊本空港に到着、飛行機へ搭乗

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

熊本空港に到着しました。現在、熊本空港は改装中でのため狭いので、混み合わないよう他の団体がはけるまでバスで待機です。その間、搭乗券を一人一人に配られました。

その後、大きな方の手荷物を預けた後、保安検査所を通過して出発ロビーへ移動しました。配付されたお弁当は機内で食べます。

ANA(全日空)、11:05発NH1867便に搭乗します。飛行機へはバスで移動します。この後、電子機器はoffにしなければならないので、次のアップは到着後になります。

◎ 結団式・出発

|

|

|

|

|

|

|

|

|

修学旅行の1日目です。集合完了後の8:00過ぎ、体育館で出発式を行いました。実行委員の進行の下、実行委員代表決意表明、校長の話、添乗員さんからのお話などがありました。また、学年主任の町田先生からは、「有意義な修学旅行にするため、意識を高く持って行動しよう。」との指導があっていました。

残念ながら、新型コロナへの感染等で参加できない生徒が出ましたが、集合した生徒については現時点で健康上の報告は受けていません。

1・3年の先生や角田校長先生はじめ小学生の先生にも見送られて、予定より10分早く無事出発することができました。

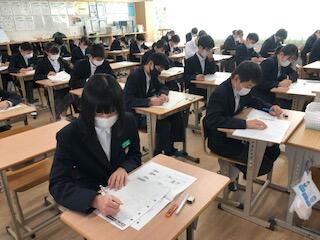

熊本県学力・学習状況調査

熊本県学力・学習状況調査

|

|

|

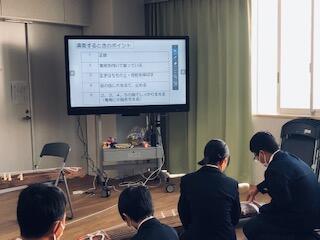

本日(5日)、1・2年生は、熊本県学力学習状況調査(県学調)を受検しました。

この調査(テスト)は、県内(熊本市を除く)の全小・中学校で行っている調査で、熊本県内の小中学校の学力の定着状況等を把握するために行っているものです。中学校は国語・数学・英語と質問紙調査を行います。(写真は2校時、左1年2組、中央2年2組)

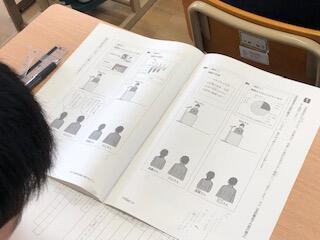

1校時に1年:国語・2年:数学、2校時に1年:数学・2年・国語、3校時に1年:英語・2年:英語を実施し、5校時には質問紙調査も行いました。このテストは知識の記憶量よりも、知識を活用する力(思考力・判断力・表現力等)を評価する問題形式が中心で、毎年度4月に中学3年と小学6年で実施ている全国学力・学習状況調査と傾向性が同じです。その一例ですが、2年生の国語のテストでは、プレゼンテーションの場面をとらえた問題(右写真)もあり、GIGAスクール構想(1人1の台タブレット)を意識した問題も見かけました。

「調査」という名称でもやっていること自体は「テスト」ですから、その結果(平均点等)について気にならないといったら嘘になるでしょう。ただし、平均点はまずはその集団の元々の実態に左右されるので、県平均や他校との比較よりも、同一集団における学力の伸びがどうかの方が重要です。もちろん良い結果が出るに越したことはありませんが、目先の点数の善し悪しだけに一喜一憂するのではなく、本校の教育活動が、全ての生徒たちの可能性を引き出す「主体的で対話的な深い学び」になっているかを、しっかり点検する機会にしたいと思っています。

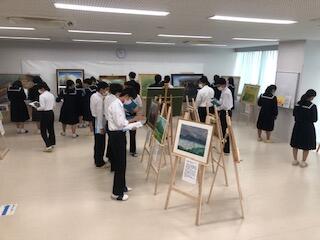

金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」の鑑賞

金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」の鑑賞

|

|

|

|

|

|

先週から本校の地域交流室で開催している金陽会絵画展「知らないを観に行こうVol9」ですが、中学生も今日(28日)と明日、授業の中で鑑賞する時間を設定しました。本日は、2・3・4校時に、2・3年生が鑑賞しました。

生徒たちは、昨年度も鑑賞しているので、キュレーターの 蔵座 さんからの説明は短く、必要に応じて生徒からの質問に対応しておられました。昨年度は、主に菊池恵楓園内の風景を描いたハンセン病問題に対するメッセージ性が強い作品が多かったですが、本年度のテーマは「山」。生徒たちにインタービューをすると、昨年度とはまた少し違った雰囲気を感じ取っている生徒がほとんどでした。どうしてもマスコミ等の報道では、「隔離」というイメージが強調されてしまいますが、実際には自治会の皆様は、園外のいろんな場所に出かけて活動されていたことがこれらの絵画からも分かります。「らい予防法」の廃止後は、物理的な壁というより、むしろ偏見や差別による心理的な壁の方が強かったのかもしれません。生徒たちのみずみずしい感性に響く絵画作品の鑑賞を通して、人権を大切にする豊かな心がさらに醸成されることを願っています。

なお、1年生の3クラスは、明日鑑賞の時間を設けることにしています。

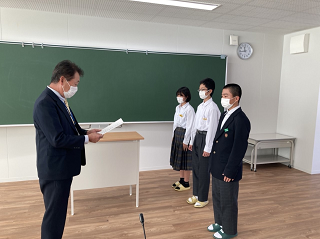

生徒会役員の認証式

生徒会役員の認証式

|

|

|

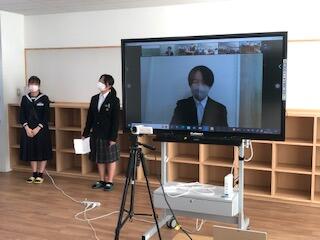

25日(金)の4校時、先日の生徒会役員選挙で選出された新しい生徒会執行部役員の認証式を行いました。新型コロナウイルスが拡大傾向にあるため、今回はZoomによるオンラインで開催しました。

私(校長)から一人一人、手渡しで任命証を渡しましたが、残念ながら2人の生徒がお休みだったので、その生徒の分は代理で受け取ってもらいました。この式の名称は「認証式」です。校長は役員の皆さんを「認証」はしましたが、選出はしていません。「任命」したのは、本校の生徒たち全員です。そういった意味から任命した者の責任として「生徒みんなで新執行部役員に協力し、支えていきましょう。」という旨のお話をさせていただきました。

新会長の 中村 さんは、Zoomで自宅から新会長の挨拶をしました。先輩たちが作った伝統を引き継ぎ、さらに発展させていこうとする意欲が「自分の言葉」で語られていました。そういった姿も、初代会長の 三村 さんから立派に引き継がれているなと感心しました。

金陽会作品展の一般公開

金陽会作品展の一般公開

|

|

|

本日(26日)と明日の2日間(10:00〜15:00)、本校で地域交流室で開催している金陽会作品展「知らない観に行こう。vol.9」が一般公開されています。

開場後、早速地域の皆様が観覧にお越しになっています。お時間にご都合がつかれる方は、ぜひこの機会にご観覧されていかがでしょうか。

なお、すでに小学校は授業での観覧をしていますが(小学校HPへのリンク1、リンク2)、中学校は中間テストだったので、来週の月・火に行うことにしています。

また、この作品展は小・中学校の両PTAにご協力いただいています。本日は中学校の担当で、2学年委員の皆さんには受付等の係をしていただき、誠にありがとうございます。この記事の写真も、2学年委員長の竹原さんに撮って、送っていただきました。

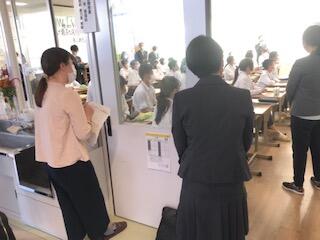

「きくちの風」推進事業における公開授業(1年1組英語)

「きくちの風」推進事業における公開授業(1年1組英語)

|

|

|

|

|

|

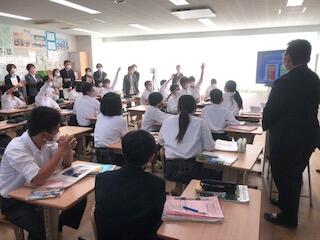

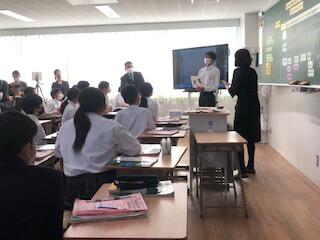

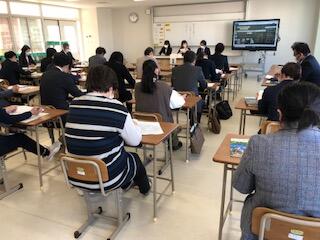

本日(25日)の午後、「きくちの風」推進事業における公開授業が本校で実施され、別府 先生による1年1組の英語の授業を公開しました。単元名は「Stage Activitey 2 My Hero」で、前に学校生活(ブログ)にあげていた「My best friend の魅力をスピーチしよう!(こちらをクリック)」の次のステップにあたる学習内容でした。

授業は、本校にお越しいただいた菊池教育事務所の所長様をはじめとする関係者の皆様や他校からご参加の先生方20数名にご参観いただきました。そういうたくさんの先生方が見ておられる中でも、生徒たちには積極的に英語で内容や表現を工夫し、間違いを恐れず、英語で交流し合っている姿が至るところに見られました。後の意見交換会においても、そのような生徒たちの発語の多さや意欲旺盛な学習姿勢に対し、ご参加の先生方から驚嘆の言葉とともに、どうしたらこのような授業が成立するのか、またどうしたらこのような主体的に学習する生徒たちが育つのか、などたくさんのご質問がありました。

もちろん授業者である 別府 先生の卓越した授業力(英語指導力)によって成せる部分もあったとは思いますが、それとともに、生徒たちにどのような力を付けたいのかを明確にし、中・長期的な視点(小中連携も含む)に立ち、実践を積み重ねてきたことがその背景にあります。

本日、ご参観いただいた先生方が、本日の研修での学びを各学校にお持ち帰りいただだき、今後の菊池管内の英語の向上に活かしていただければ、会場校としても嬉しい限りです。それにしても、月曜日の学校訪問に続き、中間テストもある中でのこの公開授業。別府 先生、本当に本当にお疲れ様でした。

壁新聞コンクールの入賞(熊日新聞の取材)

壁新聞コンクールの入賞(熊日新聞の取材)

|

|

|

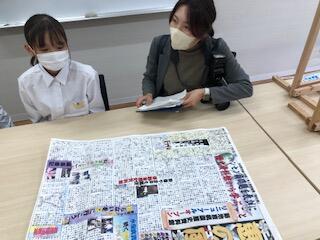

今年度もビッグなニュースが飛び込んできました。1年生の総合的な学習の時間に壁新聞グループが取り組んだ1年2組の作品「恵の風」が、2022熊日新聞コンクール中学新聞の部で、見事グランプリの「熊日賞」を獲得しました。また、惜しくも第2席にあたる「最優秀賞」は他校に譲りましたが、第3席にあたる「優秀賞」を1年1組の「恵の水」と1年3組の「恵の夢」が受賞しました。(トップページのトピックにも掲載しています)。

それを受けて、昨日(24日)、熊日新聞合志支局の深川記者が、熊日賞を受賞した「恵の風」(1年2組作品)について、作成した7人の生徒への取材に来られていました。

作成メンバーの生徒たちは、新聞作成の際に工夫したことや新聞に込めた思い、こだわったことなどについて、しっかり取材に応じていました。私(校長)も作成メンバーが校長室に取材に来たときのエピソード(こちらをクリック)などにも触れ、生徒たちをしっかり自慢しておきました。併せて、深川記者はご承知でなかったので、壁新聞を指導した光永 先生が熊本県教育功労者(優秀教員)の表彰(こちらをクリック)を受けたことも紹介しておきました。

なお、このことが新聞に載るのは数日後になるとのことです。なお、作品はしばらく本社に展示され、表彰式は12月10日(土)に熊日新聞本社で行われるとのことでした。

【12月1日追記】11月29日の熊本日日新聞(朝刊)からの引用

|

2022熊日新聞コンクール中学新聞の部 熊日賞に合志楓の森中 「2022熊日新聞コンクール中学新聞の部」の審査が、熊本市中央区の熊本日日新聞本社であり、グランプリの熊日賞に合志市立合志楓[かえで]の森中1年2組の「恵の風」が決まった。同中の受賞は2年連続。次点の最優秀賞は宇城市立小川中3年壁新聞Bの「温故知新」だった。 恵楓園入所者に思いはせ 合志楓の森中は1年生3クラスが応募し、2組の7人が手がけた「恵の風」が頂点を勝ち取った。 入選作品 |