学校生活(ブログ)

学年末テスト(最終日)

学年末テスト(最終日)

|

|

|

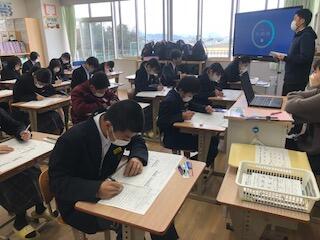

本日(17日)は、1・2年の学年末(後期期末)テストの最終日になりました。私(校長)が見たのは3校時で、1年生の最後の教科は保健体育でした(写真は左から1年1組、1年2組、1年3組)。

直前の記事には、3年生の公立前期選抜に関係することを書いていますが、この試験では「AB方式」という方法で判定されます。詳しくは書きませんが、A方式は5教科のペーパー試験の結果をそのまま反映する一方、B方式では調査書の各教科の評定も用い、そのうち実技教科の評定は単純に2倍されることになります。つまり、実技教科に関しては、普段の学習の結果がそのまま入試に直結するということですね。もちろん実技教科ですから、実技そのものがまず評価されますが、定期テストの結果もとても大事になってくることを知っておいてほしいと思います。

決戦は来週の火曜日・水曜日(3年生の入試事前指導)

決戦は来週の火曜日・水曜日(3年生の入試事前指導)

|

|

|

本日(17日)の3・4校時、3年生は多目的室で、来週の火曜日(21日)と水曜日(22日)に行われる公立高校後期選抜の入試事前指導があっていました。

生徒たちは受験する高校ごとに、引率される先生と集合場所や集合時間、会場までの交通手段等の確認をしていました。学年主任の 深水 先生の話では、昨日の段階で46人の生徒は進路が決定(内定)しており、後期選抜を受験する生徒は47人になるそうです。最終決戦に挑むつわものどもに精一杯のエールを送りたいと思います。

学年末テスト(1・2年)

学年末テスト(1・2年)

|

|

|

本日(15日)の「楓の森の舎窓から」に書いているように、3年生は昨日と本日、熊本市内の私立一般入試が行われています。一方、1・2先生は、本日から3日間(15日~17日)は、学年末(後期期末)テストです。1日目が1年生(社、音、美)・2年生(国、体、音)、2日目が1年生(国、理、家)・2年生(理、英、美)、3日目が1年生(数、英、体)・2年生(社、数、技)の日程で行われます。今回は両学年とも9教科の長丁場のテストになります。大変ですが、今の頑張りは1年後、2年後の自分の姿に必ず影響することでしょう。

写真は、2年生の3校時の音楽のテストの様子です(左から1組、2組、3組)。私(校長)が見た時は、終了間際で、すで鉛筆を置いている生徒が多くいました。「諦めてるのかな?」と思いましたが、解答用紙を見ると、ほとんど回答欄が埋まっている生徒がほとんどでした。ちゃんと試験対策をして今日のテストに臨んでくれたのですね。

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

特別支援学級の小中合同「卒業生を送る会」

|

|

|

|

|

|

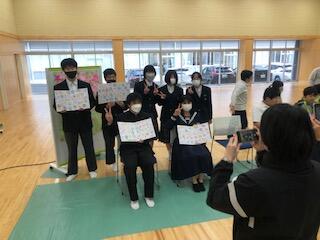

本日(10日)の2,3校時、武道場において、特別支援学級の小中(わかば学級・もみじ学級)合同で、「卒業生を送る会」を行いました(小学校HPの記事はこちら)。昨年度は中学校に3年生がいないため、小学校の卒業生だけでしたが、本年度は中学校の卒業生4人と小学校の卒業生7人の卒業をみんなでお祝いしました。

前半のプログラムでは、まず卒業生の決意発表がありました。もみじ学級の卒業生の中学校での思い出とともに、将来の目標を語ってくれる姿に、「心も体も大きく成長したな」と感慨深いものがありました。また、小学生も含め、在校生が将来の自分の姿を思い描くロールモデルになってくれたとも思います。まだ進路が決定してない生徒もいますが、自分らしく夢を実現してくれることを祈っています。

また、もみじ学級の1・2年生が「中学校の紹介」を兼ねて、選択クイズを行いました。その中には、「テストは何教科、何回ありますか?」という問題があり、なるほど4月からの同じ校舎に来るとしても、中学校に進学するということは、小学校の卒業生にとって大きな環境の変化なんだなと感じました。後半のプログラムでは、様々なゲーム等をして、みんなで楽しく過ごすことができました。

どの中学校でも、校区内の小学校とは、特別支援教育の教職員間でしっかり引継ぎを行っているはずですが、合志楓の森中へそのまま進学する児童については、本校の場合は校舎一体型のメリットを活かし、さらに綿密な引継ぎが可能となっています。教室は1階から3階に上がりますが、子供たちにとっても安心感があるのでないでしょうか。

郡市対抗男子駅伝の選手推戴式

郡市対抗男子駅伝の選手推戴式

|

|

|

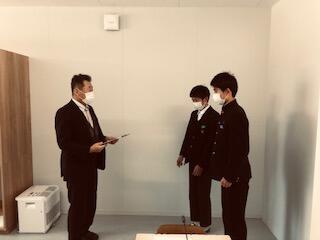

2月12日(日)に行われる熊日主催の郡市対抗男子駅伝の菊池郡市代表に、2年生の椙山君と3年生の坂口君が選ばれました。それを受けて、本日(8日)の昼休みのZoom放送で、選手推戴式をおこないました。私(校長)からの激励の言葉では、中学生区間4区間の中、2区間を本校生徒が走ることの凄さと誇らしさを述べ、「激走してきてほしい」と伝えました。また、本人たちからも、代表として「全力を尽くす」との意気込みの言葉が聞かれました。

なお、椙山君は5区、坂口君は11区を走ります。14区間、103.3Kmのレースで、午前9時にスタートします。またこの模様は、2月18日の午後3時からにRKKで放送されるそうです。(郡市対抗熊日駅伝2023大会概要:外部リンク)

あと10回(3年生の給食)

あと10回(3年生の給食)

|

|

|

卒業式(3月3日)まで、3年生が中学校に登校する日を数えるとあと16日です。その間、午前中授業の日もあるので、給食を食べるのは、本日を入れて10回になります。3年生は今日も黙食で静かに食べていましたが(写真は左から1組、2組、3組)、本音はお話をしながら楽しく食べたいところでしょう。とは言え、教員にでもならない限り、学校給食が食べられるのはあと10日。高校等に進学すれば、お弁当等が必要になります。食べられなくなって給食の有り難み分かるかもしれせんが、残り少ない給食です。しっかり味わって食べてほしいと思っています。

心肺蘇生法(2年 保健体育)

心肺蘇生法(2年 保健体育)

|

|

|

|

|

|

本日(7日)、2年生は保健体育の時間に心肺蘇生法の実習を行い、消防署からお借りしたダミー人形を使い、実際に傷病者発見から反応確認、呼吸確認、AEDの操作、胸部圧迫などを全員が体験しました。私(校長)が見た時は、4校時の2年2組の授業で、山本 先生の方法の説明の後、生徒たちは実際に「訓練」しました。

私はずっと昔、地元の消防団員で、火事の現場に出動した経験が数回ありますが、大抵は現場到着が遅れて、自分の班の小型ポンプを動かすことは稀です。しかし、朝の4時に出動した1回だけは、未明だったため集合した団員が少なく、自分が中心になって小型ポンプを稼働し消火活動をしました。その時、あの夏場のきつい操法訓練がなかったら、到底対応できなかっただろうと想像します。もちろん実際の現場は訓練どおりではありません。しかし、「基本」を学んでるから「応用」も効くものだとも思います。

生徒たちの今日の訓練は、実際に活かす場面がない方がいいのかもしれませんが、もしもの時には必ず役に立つ経験になると思います。今日の授業で学んだとおり、「大丈夫ですか?」「離れてください」「救急車を呼んでください」などの大きな声をかけ、緊迫感を持って訓練できる生徒なのか否かは、本人の自立度(精神的に大人か否か)を端的に物語っているなとも感じました。

徹底的と和気あいあい(英語の少人数指導)

徹底的と和気あいあい(英語の少人数指導)

|

|

|

本日(8日)の2校時、2年3組の英語の授業は少人数指導を実施していました。担当するのは英語科の 本村 先生と 深水 先生です。私(校長)が見た場面での2人の授業の印象は、本村 先生が「徹底的」で、深水 先生が「和気あいあい」です。テストのことを考えれば、英単語や英文法をしっかり押さえることはとても大事ですから、「徹底的」に指導することが場面によって必要です。一方で英語で大事なコミュニケーションを活発にすることを考えれば、「和気あいあい」な雰囲気も欠かせません。そのどちらも少人数指導であれば、より適切にまた効果的に実現することができます。本年度の県学力学習状況調査では、1学級40人にせまる大所帯の2年生も、英語の学力を着実に伸ばしていましたが、これには明らかに少人数指導の効果が含まれると言ってよいでしょう。

ところで、来年度の新1年生は、熊本県教育委員会の施策によって「中1の35人学級」が適用され、本来の3学級ではなく4学級編制となる予定です。ただし、その1学級増分の教員は少人数指導加配からの付け替えで、全体の教員数が増えるわけではありません。つまりこのままでは、せっかく効果を上げていた英語の少人数指導を実施できなくなります。結局のところ、限られた財源のまま教科指導より学級経営(生徒指導)を優先するということでしょうが、生徒指導面で比較的落ち着いている本校としては、教科指導を優先したいところです。「35人学級」という言葉には、「手厚い指導」や「丁寧な指導」というイメージが付いてきて、耳障りがよいですが、このようなロジックは、保護者の皆様をはじめ世間一般にはあまり知られていないものです。マスコミも教育に突っ込みを入れたいなら、こんなところに突っ込んでくれたらと思います、

7時間授業再開(1・2年生)

7時間授業再開(1・2年生)

|

|

|

| 1年1組(理科) | 1年2組(国語) | 1年3組(英語) |

|

|

|

| 2年1組(数学) | 2年2組(社会) | 2年3組(英語) |

冬の日が短い期間は、部活動の時間を確保する目的もあって、1・2年生は6時間授業でしたが(入試前の3年生はずっと7時間)、2月から部活動の終了時間が遅くなったことに伴い、1・2年生も7時間授業に戻しました。

写真は本日(3日)の7時間目の様子です。多くの生徒は気力を振り絞って学習しているように見えましたが、中にはどうしても集中力が切れてしまう生徒もいて、個人差がよく表れる場面です。もちろんふざけたりする生徒がいれば、学習規律を保つための指導をする必要はありますが、同時に「個別の配慮」というのも教師側に求められるかもしれません。併せて、学級の雰囲気(集団形成度)も大事ですね。周りの友達が集中して学習していれば、それに釣られて何とか頑張れるものです。

先日、戻ってきた県学力学習状況調査では、学力調査の結果に加えて、生徒たちの学習面や生活面の様子を診断して学級づくりに活かす「i-check」という質問紙調査の結果も戻ってきています。学校としては、こちらの分析結果もしっかり活用しながら、現在の生徒たちにとって最適な学習指導・生徒指導ができるよう努めていきたいと思っています。

立志の記念植樹(2年生)

立志の記念植樹(2年生)

|

|

|

|

|

|

2年生は本日(2日)の5校時、立志記念の植樹式を行いました。実際の植樹そのものは。先週のうちに行われていたのですが、本日は「式」として、学年主任の 町田 先生から植樹の意義(込めた思いや願い)を話していただき、植樹の儀式と記念撮影(下段、左から1組、2組、3組)を行いました。

植樹した苗木は「シマトネリコ」という、最近流行の「雑木の庭」によく使われる常緑樹です(住宅展示場で大抵見かけます)。本来は亜熱帯性の樹木なので、先週の寒波で少し葉が痛んでいましたが、1本仕立てなので将来は10m以上の大きな木に成長してくれるものと思います。2年生の皆さんも、この木に負けないよう志を大きく成長してくれることを願っています。