学校生活(ブログ)

ICTの活用は当たり前

ICTの活用は当たり前

|

|

|

|

|

|

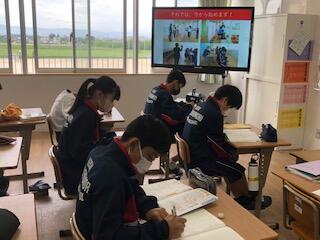

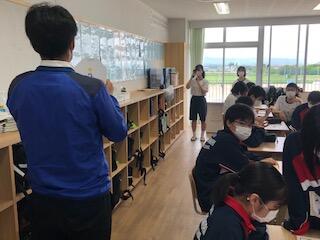

令和3年度に「GIGAスクール構想」が立ち上がってからというもの、本校(小学校も含め)では、授業でのICTの活用に積極的に取り組んできました。もはやタブレットは、鉛筆や消しゴムと同じく、日常的に学習に必要な道具となっています。本日(24日)の2校時、各学級を回ってみると、多くのクラスで当たり前のように電子黒板やタブレットを使った授業がされていました。

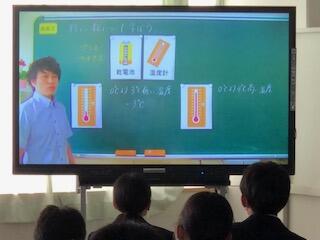

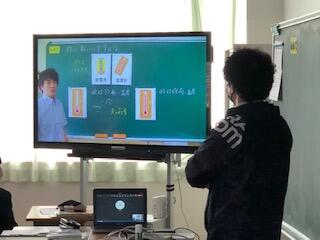

1年1組の数学の授業(長野 先生)では、電子黒板に長野先生が自ら撮影した授業動画を放映していました(写真は左の2枚)。これは以前、勤務した学校で制作したとのことですが、大手学習塾がおこなっているオンデマンド授業にも負けないぐらい、とても分かりやすい解説がされています。本校ではこのような授業を「アバター授業」と言って、新型コロナ対策の分散登校の頃、ある面「やむを得ず」実施していたものです。しかし、この授業では、本物の長野先生が教室にいます。「これなら『ひとりTT』ができる。」と感心しました。

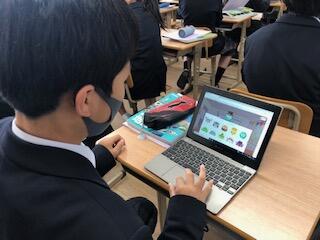

隣の1年2組の社会の授業(喜納 先生)では、「Kahoot」というオンラインアプリを使って、予習範囲の4択クイズをしていました(写真は中央の2枚)。ポイントは「予習範囲」という部分です。問題としては、当日学習する範囲のとても簡単な問題ですが、高得点を出すためには教科書を読んできている必要があります。「予習しなさい」と厳しく指導するより、よほどこちらの方が効果的ですね。回答に要するタイムも点数に関係するので、一瞬で文章を目で追わなくてはなりません。その時の生徒たちの集中力のすごさは、想像に容易いと思います。また、アプリの設定に戸惑っている友達がいると、さっと助けてあげられる生徒もいます。中1にして、もはやシステムアドミニストレーターの資質を発揮できている生徒がいるみたいです。

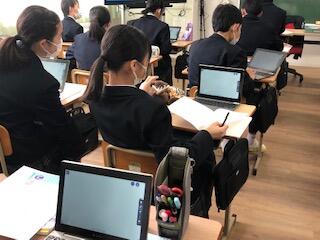

学年が変わり、2年1組の数学の授業(後藤 教諭)では、xSync(バイシンク)を使って授業を進めていました(写真は右の2枚)。これは、本校のICT活用のスタンダードで、どの教科でも活用されています。その中でも、特に 後藤 先生はバイシンク使いの達人で、全ての生徒が参加する(誰一人取り残さない)授業実現に努めていました。

しかしながら、残念なことにタブレットが机の上にない生徒が、どのクラスにも数名います。家に忘れたり充電してなかったりは本人の責任ですが、故障のため、タブレットを修理に出している生徒もいるようです。このことについては、代替機を貸し出すなどの対応をしてもらえるよう、市教委にも要望をしているところです。

さすが楓中生(身体測定)

さすが楓中生(身体測定)

|

|

|

|

|

|

本日(21日)の1・2校時、身体測定がありました。まず,各学級で身体測定の意義や方法について、スライドで説明を行いました。その後、体重・身長・視力・聴力の各測定会場をクラス毎に回って測定していきました。

昨年度もそうでしたが、本校はこのような活動の際、実に静粛かつスムーズに事が運びます。2校時まで時間を確保してありましたが、1校時にはどのクラスもほぼ検査項目の全てを終え、余った時間は、体育大会のための取組に使っていました。「おしゃべり」や「おふざけ」がないので、外見上は単に「お利口さん」と見えますが、精神年齢が大人の生徒が本校には多いからだと、私(校長)は推測しています。また、特に3年生が、それぞれの活動のTPOを理解し、自分がどうすべきかを自分で考え行動する本校の風土、すなわち「楓の誇り」をしっかり受け継いでくれていること、これが大きいと思っています。

ダンスリーダー始動

ダンスリーダー始動

|

|

|

家庭訪問の裏番組を使って、体育大会のダンスリーダーたちが練習をしています。場所は地域交流室で、ここには前面鏡張りの壁があるので、その方向を見ながら、まずはリーダーたちが練習していました。

女子のダンスはある程度仕上がっているので、これをリーダーたちが完全に自分のものにし、他の3年生に伝えていけばよいのですが、男子は正直言って、ちょっと心配です。男子リーダーが、女子のリーダーから一つ一つ、手取り足取り教えてもらっている感じです。男子、頑張れ!!

体育大会の結団式

体育大会の結団式

|

|

|

|

|

|

本日(20日)の3校時、5月20日(土)に開催予定の体育大会の結団式をグラウンドで行いました。

まず、校長の話では、「第2回体育大会は、昨年度以上に生徒たちが『気づき、考え、行動する』体育大会にしてほしい。」と話をしました。

その後、体育委員長の髙木さんからの決意表明と説明、続いて団色の抽選がああり、その結果、赤団が3-1・2-1・1-1・1-2の団、青団が3-2・2-2・1-3の団、黄団が3-3・2-3・1-4の団に決定しました。その後、各段への団旗授与、各団長(赤団:神部君・青団:﨑山さん・黄団:川本さん)からの決意表明がありました。委員長及び団長3人の言葉には、合志楓の森中第2回体育大会へ向けた並々ならぬ意気込みが聞かれ、頼もしく感じました。

最後には各団に分かれ、さらに団を一致団結させるための活動を行っていました。

世界の様々な国々(1年社会)

世界の様々な国々(1年社会)

|

|

|

私(校長)は、新学期スタート以来、会議や出張等が続き、学校にいる時間が少なかったのですが、本日(19日)は特に予定がありません。こんな時は、HPの学校生活(ブログ)のネタ探しで、校内をブラブラ授業を見て回っています。もちろん全ての学級が何かの授業をしているのですが、私の目にとまった授業の様子を掲載してます。

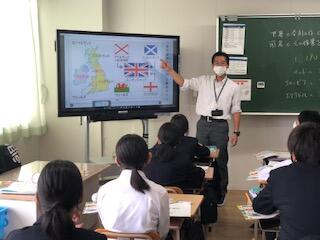

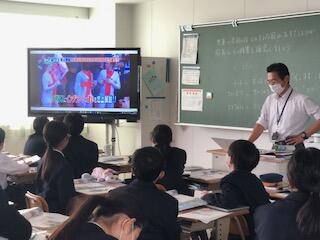

3校時の1年1組では、喜納 先生が社会の「世界のさまざまな国々」という内容の授業をしていました。ちょうど私が見た時は、イギリスという国が、正式名称は「グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国」で、国旗がその構成国の国旗を合体したものであることを学習していました。喜納 先生は、ICTを活用した授業が得意で、特に映像資料(動画・静止画)を多用されます。本日も、サッカーワールドカップに「イギリス」ではなく「イングランド」で出場することにまつわる動画を提示されていました。

ご承知のとおり、1年生は小学校6年生の時から、社会科はすべて喜納先生に授業をしてもらっていたので、生徒たちもこのような授業パターンにもうすっかり慣れている様子。このアドバンテージは大きいです。良い意味で「中学1年生らしくない」授業中の生徒たちでした。

全国学力学習状況調査(3年)

全国学力学習状況調査(3年)

|

|

|

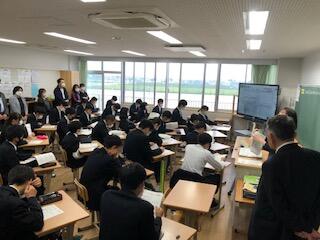

本日(18日)の1~3校時、3年生は全国学力学習状況調査を受けました。教科は、国語、数学、英語です。国語と数学は毎年実施されますが、理科と英語は隔年で、本年度は英語になりました。写真は、2校時の数学の様子で、左から1組、2組、3組です。

この調査は、全国の中学3年生と小学6年生を対象としており、出題される問題は、学習指導要領が目指す「主体的な対話的な深い学び」がどれだけ身に付いているかを評価することを意図しています。そのため、マークシートに近い形式とは言え、高校入試等で見かける問題とは少し問題の質が違うかもしれません。また、英語の「話すこと」については、CBT「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」を導入し、後日(6/2)、タブレットを活用してオンラインで実施することになっています。

私(校長)としても、今回の調査結果は気になるところですが、もし課題となる教科や学習領域・内容がみつかった場合は、謙虚に受け止め、今後の教育活動の工夫改善につなげていきたいと思っています。

授業参観、PTA総会、PTA役員決め及び学級懇談会

授業参観、PTA総会、PTA役員決め及び学級懇談会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(15日)の午前中、土曜授業で、授業参観・PTA総会・PTA役員決め・及び学級懇談会を行いました。

授業参観には、写真のとおり多くの保護者の皆様にご参観いただき、進学・進級後の新しい学級の様子を観ていただことができました。過去2年間は、オンラインで行ったり、分散して行ったりといろいろ大変な部分もありましたが、本年度はようやく、保護者の皆様が一斉に参集して実施することができるようになりました。

PTA総会は、各学級とZoomのオンラインでつないて実施しましたが、皆様のおかげでスムーズに進行することができたと思います。また、PTA役員決めも、皆様のご協力ありがとうございました。

その後の学級懇談会では、どの学級も和気あいあいの雰囲気の中、担任からの学級経営方針の説明や意見交換等ができているようでした。ご参加いただきました保護者の皆様、誠にありがとうございました。

本年度初の委員会活動

本年度初の委員会活動

|

|

|

本日(14日)の7校時、今年度初めての委員会活動の時間を行いました。もちろん委員会活動は、日常的に行っていくものですが、このように集まって話し合い等を行う時間を、年に数回設けています。

各委員会の委員長と2年生の副委員長は、昨年度中に決定していますので、本日は3年生の副委員長の決定と1年生も含むメンバーの自己紹介、常時活動の確認、時間に余裕がある委員会は、成長モデルや年間計画についての説明まで行っていました。

写真は絵的に同じような感じだったので、3つの委員会のみ掲載していますが、どの委員会も委員長のリーダーシップにより自治的に運営されていました。このように本校の生徒会活動は、「自治の精神」を大切にし、生徒たちの主体性を前面に出し活動していくことにしています。各委員会が今後どのように活躍していくかとても楽しみです。

生徒会オリエンテーション(歓迎行事)

生徒会オリエンテーション(歓迎行事)

|

|

|

|

|

|

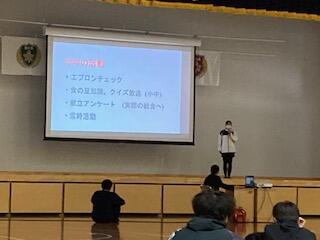

本日(13日)の5・6校時、体育館で生徒会のオリエンテーション(1年生の歓迎行事)がありました。

まず、アイスブレイクでは、全校生徒でジャンケン列車。とても盛り上がっていました。

また、委員会の発表は、スライドを使ってとても分かりやすく、それぞれの委員会が目指す理想や活動の楽しみが伝わる発表でした。リーダーたちのプレゼン能力の成長に驚きました。部活動発表では、スポーツや音楽の楽しみを一生懸命伝えてくれ、どの部活動も入ってみたいと思わせる発表でした。

どの発表も、1年生が学校に早く慣れるようにと趣向を凝らしてあり、見ている上級生も楽しそうでした。さらには、2年生のダンスや3年生の琴の演奏もあり、ユニークさと芸術がコラボした発表で、生徒たちは和やかな時間を過ごすことができたと思います。

標準学力テスト(1日目)

標準学力テスト(1日目)

|

|

|

|

|

|

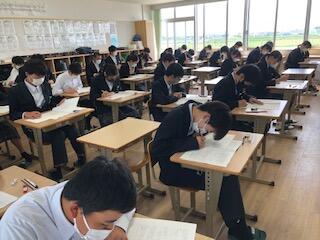

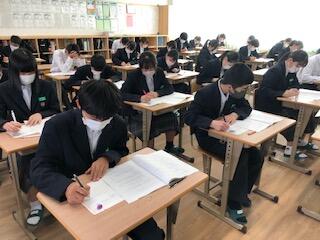

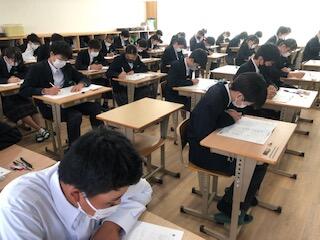

本日(13日)の1~3校時と明日(1・2校時)、標準学力調査を実施しています。国・社・数・理・英の5教科(1年生は英がなく4教科)で、標準学力テストには、集団準拠テスト(NRT)と目標準拠テスト(CRT)の2種類がありますが、合志市では昨年度から後者を採用することになりました。これは、後期前半に実施される予定されている熊本県学力・学習状況調査と同じタイプのテストなので、教育効果を経過確認することも可能です。ただし、偏差値により高校入試を意識した学力傾向を見ることは難しくなるのでは、その点については、3学年部で独自の業者テストを実施し、補完することになっています。

また明日は、「icheck」と呼ばれる質問紙調査も行います。この調査によって生徒たち一人一人の心の状態や各学年・学級の集団形成度などを把握することができ、経年変化を確認することもできます。

写真は、本日3校時の数学科のテストの場面です(上段左から1年2組、1年2組、1年3組、下段左から1年4組、2年生、3年生)。1年生も早速、中学校教育の洗礼を受けましたが、一生懸命問題に向き合うことができており安心しました。