学校生活(ブログ)

3年生の第1回実力テスト

3年生の第1回実力テスト

|

|

|

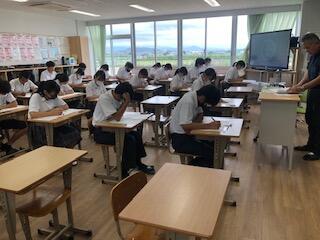

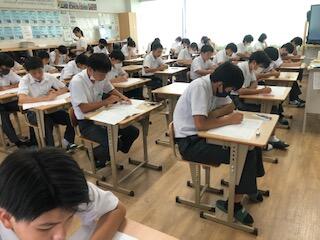

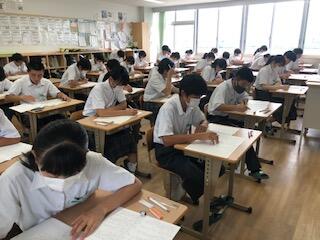

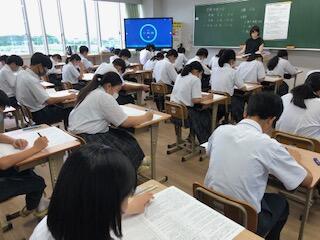

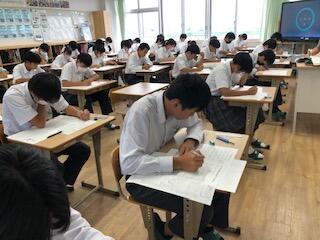

本日(28日)と明日(29日)の2日間、3年生は実力テスト(第1回)を行います。テストの順番は、公立高校入試の校旗選抜と同じ、国語、理科、英語(1日目)、社会、数学(2日目)で、3年生はこのパターンに慣れるため、可能な限りこの順番でテストをすることにしています。写真は1時間目(国語)で、左から1組、2組、3組です。

今回の実力テストの結果は、夏休み始めに行う「三者教育相談」の資料となります。昔は、高校(進路先)を合格のボーダーラインでいわゆる「輪切り」をし、少しでもボーダーラインが高い高校を進路先に求めるような傾向がありました。しかし、そのような考えはもはや時代遅れで、その生徒が行きたいと思う高校、その生徒の夢の実現につながる高校が、その生徒にとっての「良い高校」です。しかし。高校入試が選抜試験である以上、合格できそうか否かはしっかり検討する必要があります。もし、その高校が行きたい高校なのに合格できそうになければ、勉強を頑張る意外に方法はありません。幸いまだ間に合う時期だと思っています。

菊池郡市中体連大会(2日目)

菊池郡市中体連大会(2日目)

【上段ほど最新です】

◎男子バスケット(大津町総合体育館)

最終的に追いつけず、準優勝となりました。最後までしっかり戦ってくれました。

現在決勝を戦っていて、今から3ピリオドです。18-24で武蔵ヶ丘に押されていますが、攻守ともに頑張っています!

◎女子バスケット(大津町総合体育館)

準決勝で菊陽に負けて、3位となりました。

◎卓球(合志市総合体育館)

|

|

●男子個人

準決勝で武蔵ヶ丘に負けて、3位決定で西合志南中に勝利しました。郡市3位で県大会出場です。

中村 君。個人ベスト4進出で県大会決定です。これから準決勝です。

◎野球(旭志グラウンド)

7回裏2アウトから、2点タイムリースリーベースヒットがでて、4-5に追いつきました。しかし、最終打者が三振に終わり、惜しくも敗戦しました。

7回表にも1点追加され、2-5で7回裏を迎えました。

6回表、ツーアウト満塁からエラーが出て2点追加され、2-4になりました。

5回裏、2ランホームランが出て、同点に追いつきました。

その後、ランナーは出すものの、決めてに欠き、0-2で4回迎えています。

|

|

|

対武蔵ヶ丘中で2回戦を戦っています。初回先頭打者ホームランを許し、4番にタイムリーを浴びて2点を先制されました。

菊池郡市中体連大会(1日目)

菊池郡市中体連大会(1日目)

【上段ほど最新です。】

◎ 男子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

神戸:志賀ペア、惜しくも準優勝でした。

神戸:志賀ペア、決勝進出です!!!

植田:高橋ペア、ベスト8で惜しく敗退です。神戸:志賀ペア、ベスト4進出。個人戦県大会確定です。

男子ソフトテニステニス、植田:高橋ペア、神戸:志賀ペアがベスト8に残ってます。次勝てば県大会です。他の3年生も全力を出せました。

◎ 女子ソフトテニス 個人戦(七城総合Gテニスコート)

甲斐、中村ペア、ベスト8西南に2-4で惜しくも敗退です。

女子ソフトテニス、甲斐・中村ペアがベスト8に残ってます。次勝てば県大会です。

佐々木・北里ペアがベスト16でした。その他3年生も全てファイナルまで行き、競り合ったとても良い試合を見せてくれました。

◎ 空手道 (菊池総合体育館サブアリーナ)

空手団体は、形が男女ともに優勝、組手が女子は優勝、男子は準優勝でした。

個人は、女子形が星子:優勝、佐藤:準優勝、山田:3位、

男子形が佐野:準優勝、荒木:4位、

女子組手が髙宮:優勝、佐藤:準優勝、山田:4位、

男子組手が佐野:準優勝、荒木:3位でした。

以上の入賞全て県中出場します。

◎ 女子バレーボール(西合志南中学校体育館)

女子バレーボール、菊池南に2―0で初戦敗退でしたが、持ち味を活かし、力は出しきりました。3年生2人ともに最後までがんばりました。

◎ 女子バスケットボール(大津町総合体育館)

バスケット女子 vs七城 91-16で勝ち、明日へ勝ち残りました。

◎ 男子バスケットボール(大津町総合体育館)

楓中男バス、菊池南中に76対42で勝利!

◎ 卓球 団体戦(合志市総合体育館)

● 女子団体

(予選リーグ)

1試合目 対武蔵ヶ丘 0-3で負け

2試合目 対旭志中 3-0で勝ち

3試合目 対大津中 2-3で負け

1勝2敗で予選リーグ敗退でした。

最後の一本まで諦めず打ちました。女子は3年生よ部員がいないため、全員2 年生でしたが、対戦相手に臆することなく、全力で戦い抜きました。

● 男子団体

1試合目 対泗水中 3-2で勝ち

2試合目 対菊陽中 3-0で勝ち

全勝で決勝トーナメント進出しましたが、その後、合志中に0-3で負けて、トーナメント1回戦敗退でした。

男子は、みんなで励まし合い、リスクを承知で、最後まで攻めの姿勢を貫きました。合志にはストレート負けでしたが、各セットで接戦を繰り広げてくれました。

◎ 男子バレーボール(西合志中学校体育館)

|

|

男子バレー、大津に0-2で負けました。

男子バレーとして初めての中体連、緊張しながらも最後まで頑張りました…!

菊池郡市中体連大会(先行実施)

菊池郡市中体連大会(先行実施)

【上段ほど最新です。】

惜しくも菊陽中に1-2で負け、準優勝でした。明日の個人戦頑張ります。

菊陽中・武蔵ヶ丘中戦は、菊陽中が勝ったので、2位以内で県大会出場確定です。

男子ソフトテニス部、決勝リーグ1試合目、武蔵ヶ丘中に3-0で勝ちました。残すは菊陽中戦を残すのみです。

女子は、予選リーグ2勝1敗でリーグ2位、決勝リーグ進出へは、あと一歩届きませんでした。

男子は14:20から決勝リーグが行われています。

|

|

|

男子は、予選リーグ第2試合目、対菊池南中は3-0で勝ちました。決勝リーグ進出決定です。

女子は、予選リーグ第3試合目、1番手、佐々木・北里ペアが3-0、2番手、甲斐・中村ペアが3-1、3番手筒井・長瀬ペアが3-2で勝ち、対旭志中に3-0で勝ちました。決勝リーグ進出については、七城中と泗水中の結果待ちです。

|

|

|

男子は、予選リーグ1試合目、七城中に2-1で勝ちました。

女子の第2試合目は対泗水中で、1番手、佐々木・北里ペアが3-0、2番手、甲斐・中村ペアが3-1、3番手安東・吉田ペアが3-2で勝ち、3-0で完勝しました。

|

|

|

2本目は、1ー3で惜しくも落としたそうです。これから3本目です。

3番手は、ファイナルまでいきましたがあと一歩及ばず、七城中戦は1-2で惜敗しました。

|

|

|

本日(23日)は、菊池郡市中体連大会の先行実施ということで、ソフトテニス競技がパークドームで開催されています。

まず開会式があり、その中で本校の男子ソフトテニス部主将の 志賀 君が、見事に選手宣誓をやり遂げたそうです。

すでに予選リーグが始まっています。女子の団体戦の七城戦では、1本目はストレートで取りました。現在、2本目の甲斐・吉田ペアが対戦中と報告がありました。

ローテーション道徳(3年)

ローテーション道徳(3年)

|

|

|

3年部は現在、「ローテーション道徳」を実施しています。今回も私(校長)は、このローテーションに「かてて」もらい、私は「エリカー奇跡のいのちー」という資料で「生きていることの奇跡」という内容項目の授業を担当させていただくことになりました。本日は先週の3年1組に引き続き、3年2組で授業をしました。

今日の資料は、ナチスドイツが行ったホロコーストにかかわる内容、しかも「命」にまつわる感動資料なので、スパイスを効かせたり、アレンジしたりというのかやりにくく、正攻法で授業しました。そのため、生徒たちが乗ってくるか心配だったのですが、3の2の生徒たちは、挙手してたくさんの意見を発表してくれました。しかも内容が、じっくり題材に向かっていることが伝わるものばかりで、「中学校の2年3ヶ月でここまで成長したか」とちょっと感動してしまいました。

このように自分の思いを出しやすい雰囲気のあるクラスは、いじめの問題なども発生しにくいものです。素晴らしい学級経営をされている担任の 本村 先生の手腕にも敬服しているところです。

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)推戴式

|

|

|

昨日(15日)の7校時、令和5年度菊池郡市中学校総合体育大会(中体連)の推戴式を行いました。昨年度はオンラインでの開催でしたが、本年度は体育館に全生徒が参集して代表選手の推戴をできました。

私(校長)は、会長を務める別件の会議のため立ち会うことはできませんでしたが、7つの部活動(9種目)、1つの社会体育(空手道)の各キャプテンの決意表明から、並々ならぬ意気込みとともに、これまでの仲間と頑張りの振り返りやご家族はじめとする周りへの「感謝」気持ちが述べてくれたことに、代理を務めていただいた 髙橋 教頭先生は強く共感したとのことです。

教頭先生からは、「2つの優勝旗」というお話があり、「その1本は本物の優勝旗。できれば獲ってきてほしい。もう1本はマナーの優勝旗。負けた時にこそその選手(部活動)の真価が問われる。反対に勝った時は対戦相手へのリスペクト。マナーの優勝旗は全員持ち帰ってほしい。」という旨の話をしていただきました。

さらに最後には、応戦する生徒代表として、生徒会副会長の 清水 君からは、温かくも気合いの入った激励の言葉があったそうです。本校の全生徒・全教職員で、選手の皆さんを応援しています。

本校も開校3年目となり、各部の実力も相当高まってきているものと思います。すべての競技で優勝・入賞とはいかないかもしれませんが、各部・各個人の持っている力を全て出し切り、悔いのない試合をしてきてくれることを心から祈っています。

ハンセン病問題学習の講話

ハンセン病問題学習の講話

|

|

|

本日(15日)の2・3校時、2年生はハンセン病問題学習の講話を聞きました。講師は、菊池恵楓園退所者の会「ひまわりの会」会長で、熊本県人権センターの語り部でもあられる 中 修一 さんです。中 さんは、昨年度の人権フォーラム2023 in 合志市でも講演していただいていますが、本日は中学生向けにアレンジしていただき、ハンセン病問題への正しい認識が深まる貴重なお話をしていただきました。

中 さんは、現在は菊池恵楓園を退所し、社会復帰されていますが、その人生は、ハンセン病に対する偏見の差別との闘いでした。生徒たちは、不合理な偏見や差別によって様々な苦しみ悲しみを味わってこられたエピソードや、差別や偏見を正すため立ち向かってこられた経緯などをお聞きすることができました。

合志楓の森小学校・中学校の9年間を通したハンセン病問題学習の計画「kaede Pride Project」では、2年生は「歴史から学ぶ」をテーマに人権学習を展開することになっています。本日はその学習の第1弾として、有意義な学習活動になったと思います。

すべての健康診断が終了

すべての健康診断が終了

|

|

|

本日(13日)の午前中、最後の学年の歯科検診が終了し、本年度の健康診断が終了しました。本校の生徒たちは、自分の番を待つ間もとても静かで、毎回スムーズに健診を進めることができています。中には、待っている間も持ってきている問題集で学習している生徒がいました。すごいですね。

学校における健康診断は、学校保健安全法施行規則(第5条)で「健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。」となっており、学校医、学校歯科医等の皆様のご協力によって、この早い時期に無事終了することができました。

しかしながら、学校に来ることができていない生徒など、一部の生徒については未実施の検査があります。該当生徒につきましては、保健室からお知らせをしますので、最寄りの医療機関での健康診断を受けていただきますようお願いいたします。

もみじ学級の販売会

もみじ学級の販売会

|

|

|

昨日(13日)の昼休み、もみじ学級は技術室で、学校園で育ててきた野菜(ジャガイモ、タマネギ、キャベツ)の販売会を行いました。お客様は、合志楓の森小学校・中学校の先生方です。

生徒たちは、植え付けをしたり、途中の管理(水やり・追肥等)をしたり、収穫したりする栽培活動だけでなく、収穫した作物を大きさ別に分別したり、袋に入れたり、値段を決めて値札を貼ったり、様々な準備をしてこの活動を迎えました。生産から流通・販売までの活動を疑似体験することは、もみじ学級の生徒たちの自立に大きく役だっているのではないかと思います。お買い上げ頂きました先生方、誠にありがとうございました。

なお売り上げは、今後の栽培活動の他、様々な体験活動の必要経費に充てる予定です。

前期の中間テスト

前期の中間テスト

|

|

|

本日(8日)と明日(9日)は今年度初の定期テスト(前期の中間テスト)があります。実施教科は、本日は1年生が社・英・数、2年生が英・国・社、3年生が国・理・英で、明日は1年生が国・理、2年生が理・数、3年生が社・数で、3年生については、熊本県立高校入試と同じ教科の順番にしています。また、テストは45分授業(本校ではこちらが通常)ではなく、50分授業の特別日課としています。

小学校では、評価のために「単元テスト」という業者テストを使うのが一般的ですが、中学校は各教科担当が自身でテスト問題を作成します。つまり、授業で学習したことがテスト問題に反映するわけ(指導と評価の一体化)で、テスト前の勉強だけでなく、普段の授業への取組みが結果(点数)につながります。ただし、本校の1年生は昨年度、中学校の 喜納 先生が指導した社会科の授業で、定期テストと同じ形式のテスト問題を経験しており、これも小中一体型校舎のアドバンテージですね。

最近は、学習塾間の競争も激しくなり、どの塾も生徒獲得に必死です。中には塾の評判を上げるため、中学校の定期テストの過去問のコピーを手に入れ、定期テスト対策をしている塾もあるようです。つまり、見せかけの学力を付けさせるのに必死の塾なのか、それとも本来の実力を高めようとする塾なのか‥‥。もし前者だったら、高額の塾代を払うのはもったいない気がします。

前述したように、定期テストは授業での学習の結果を評価するものです。まずは毎日の授業を大切にして(そのためには予習が大事です)、それでも余裕があるようだったら、さらに塾によるレベルアップを求めてもよいのかもしれません。