学校生活(ブログ)

修学旅行(2年生・沖縄)1日目

修学旅行(2年生・沖縄)1日目

【更新終了】上段ほど最新です。(引率の先生方からの情報をもとに編集しています。)

◎平和講話

|

|

|

夕食を食べ終えて平和講話の時間です。旅の疲れやお腹いっぱい食べて、しっかり聞けるのかな…と思いきや、みんな真剣に聞き入っていました。「質問したい人」とマイクを向けられると、多くの生徒が手を挙げ質問したがっていました。

◎ホテル到着

|

|

|

ホテル到着後、18:30より夕食です。今日は、バイキングです。頑張って学習したのでお腹ぺこぺこです。いただきまーす。

◎平和祈念公園(摩文仁の丘)

|

|

|

|

|

|

平和資料館を見学したのち、摩文仁の丘にて平和集会を開催しました。戦争の惨さ、平和の大切さ、平和を築き守るために私たちに何ができるのか、感じ考えました。最後に黙祷を捧げ、平和宣言を行いました。

◎ 糸数壕(アブチラガマ)及び旧海軍司令部壕

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2年1組と3組は、糸数壕(アブチラガマ)の学習が始まりました。

沖縄らしい赤いハイビスカスに迎えられ、糸数アブチラガマに入るために黄色のヘルメットを被り、準備完了。周囲からエイサーの太鼓の音が聞こえて来ます。

ガマの案内人さんから詳しい説明を受け、いよいよガマに入ります。ガマの中は真っ暗です。懐中電灯だけが頼りです。

ガマから出た後、慰霊碑の前でガマで亡くなられた方に祈りを捧げ、糸数アブチラガマでの学習を終えました。

一方、2組は、旧海軍司令部壕の見学を行いました。まず、慰霊碑にて平和を祈りました。

壕へ入ると、急勾配で、天井は低く、壁は平らではなく、ツルハシで掘った後がよくわかり、生徒たちは驚いていました。司令官室、医療室、作戦室などの部屋を見ることができました。

見て回る中で、「迷路みたい」「この中で生活していたんですか?」という言葉も聞こえてきました。太田司令官の電報(外部リンク)が資料館にも壕の中にもあり、改めて住民を巻き込んだ地上戦である沖縄戦について考えさせられる時間となりました。

◎ 那覇空港に到着

|

|

|

那覇空港に無事到着しました。いよいよ見学地へ向かいます。

◎ 阿蘇くまもと空港

|

|

|

もうそろそろ飛行機に乗り込みます。

◎ 結団式・出発

|

|

|

|

|

|

|

|

|

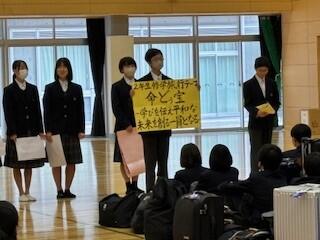

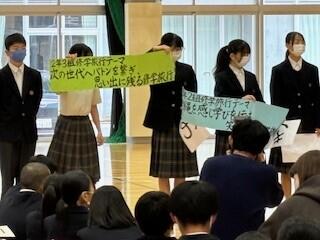

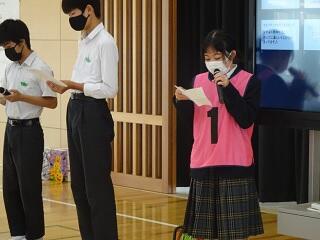

修学旅行の1日目です。集合時間の8:00には、参加予定の生徒は誰一人の遅刻もなく登校していました。

その後8:15から、体育館で出発式を行い、実行委員代表決意表明、団長(教頭先生)の話、添乗員さんからのお話などがありました。すべてが実行委員を中心に生徒主体で行われており、改めて「今年の2年生はしっかりしてる!」と感心したところです。

なお、残念ながらインフルエンザ等で参加できない生徒が事前に出ましたが、参加生徒については検温や健康観察の結果、体調不良等は確認されませんでした。

休日にもかかわらず学校に来てくれた 町田 先生、川内 先生、長野 先生、小山 先生に見送られ、予定より10分程早く無事に出発することができました。

「金陽会」作品展の鑑賞

「金陽会」作品展の鑑賞

|

|

|

今週の月曜日から開催している恵楓園自治会の絵画クラブ「金曜会」の作品展ですが、本日(29日)からは、中学生も順番に会場の地域交流室を訪れ、作品を鑑賞しています。

私(校長)が見に行った3校時は、3年2組の生徒たちが鑑賞していました。この鑑賞会も今年度で3回目になりますが、毎年テーマ(本年度は「花」)を変えて開催していただいているので、生徒たちは中学生らしい「みずみずしい感性」で作品を受け止めているようでした。

また、本日はTKUが取材に来ていましたが、映像的には小学生の方が「絵になる」のでしょうか? 2校時の小学生の鑑賞場面が使われるようです。しかし、3年2組には元生徒会長や学習発表会の構成劇の主演女優もいるので、「いいコメントをできる子がいっぱいいるのに、もったいないな。」と中学校長としては思いました。

なお、この作品展は、次の土日に一般公開もあります。詳細については、リンク(こちらを参照)を貼っておきます。

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

熊日新聞の取材(新聞コンクールの入賞)

|

|

|

本日(28日)の熊日新聞朝刊に載っていましたが、2年生の総合的な学習の時間で、壁新聞グループが取り組んだ作品を2023熊日新聞コンクール中学新聞の部に出品していました。なんとその結果は、熊日賞・最優秀賞・優秀賞(第1~3席)を受賞するという快挙でした(トップページのトピックにも掲載しています)。なお、グランプリの熊日賞受賞は3年連続という快挙です。

それを受けて、11月21(火)の放課後、熊日新聞合志支局長の 豊田 記者が、熊日賞を受賞した「ADVANCE」(2年3組作品)について、作成した8人の生徒への取材に来られていました。

私(校長)も指導した光永教諭とともに取材に立ち会いましたが、どのようなことを聞かれたかは、新聞記事を見ていただければと思います。TSMC等に関する高度な情報の記事作成に取り組んだ大変さについても、生徒たちは率直に受け答えしており、そういう姿から生徒たちの意識や学力の高さを私は実感しました。また、2年2組と2年1組の作品も最優秀賞と優秀賞で、甲乙付け難い立派な作品だったことはもちろんですし、作成にかけた情熱や努力は全く引けを取らなかったと思っています。

なお、表彰式は12月2日(土)に熊日新聞本社で行われ、同日まで本社2階ロビーに展示されるとのことでした。

【追記】以下、熊本日日新聞 2023.11.28 朝刊 からの引用(本校取材分のみ)です。

|

TSMC影響、多角的に取材 合志楓の森中2年3組が台湾積体電路製造(TSMC)進出による関連企業や地域への影響などをまとめた「ADVANCE」は、隣の菊陽町への進出が校内でも話題になる中、半導体産業についての新聞記事やネットニュースを見て「詳しく知りたい」と思い、テーマに選んだという。 |

合志市(合志楓の森中学校区)小中学校音楽会

合志市(合志楓の森中学校区)小中学校音楽会

|

|

|

|

|

|

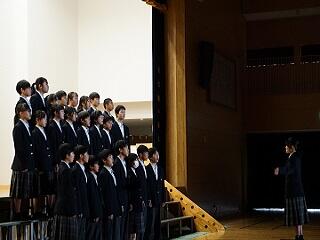

本日(17日)の2~4校時、合志市小中学校音楽会がありました。これはコロナ禍でここ数年、中止となっていた行事で、開校3年目の本校にとっては、初の行事になります。また、この音楽会は各中学校区毎に行うこととなっており、本小・中学校はバスでの移動など物理的な条件がいらないので、助かっています。

今回は、昨日の合唱コンクールで金賞を獲得した1年1組、2年1組、3年2組が合唱を披露しました。また最後には、吹奏楽部が学習発表会の時とは一部曲を変更して演奏しました。

合唱は、小学校の 佐藤 校長先生からの講評でお褒めいただいたように、小学生に「中学生は凄いな‼」と思ってもらえる歌声だったのではないでしょうか。また、吹奏楽部の「ジャンボリミッキー」は、小学生が大喜びで、学習発表会の時以上に楽しい演奏になったと思います。

制限無しの合唱コンクール

制限無しの合唱コンクール

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

学習発表会の記事は前に掲載しています(ここをクリック)が、ここでは合唱コンクールの部分だけ取り出して掲載します。

プログラム4番の合唱コンクールは、本年度も審査員に本校校歌の作詞・作曲者である 赤星 先生をお招きし、各学年の課題曲と各学級で選んだ自由曲で実施しました。また昨年度は、参観の保護者の皆様に学年の入れ替わりをお願いしていましたが、本年度は制限無しとなり、また生徒たちもマスクを着けないで歌うことができました。

審査員講評では、赤星 先生から、昨年度からのレベルアップについてお褒めの言葉をいただきました。また曲想や歌詞を大切にすることなどをご指導いただいたところです。3年生はもちろん、どの学年もレベル高い合唱コンクールになってきたこと、さらにその練習の過程で各学級の絆が強まったことを、校長として嬉しく感じています。

なお、審査結果については、金賞は1年1組、2年1組、3年2組、指揮者賞は、木村さん(1年)、守永君(2年)、山川さん(3年)、伴奏者賞は、源君(1年)、多久島さん(2年)、吉田さん(3年)でした。

令和5年度 合志楓の森中学校 学習発表会

令和5年度 合志楓の森中学校 学習発表会

◎開会行事

|

|

|

12日(日)、令和5年度の学習発表会を開催しました。一応、オンラインでのライブ中継はしましたが、今年度は、入場者の制限無く行いました。

まず、開会行事を学習文化委員会を中心で進行しました。その後、オープニングで旧生徒会執行部の3年生が登場し、新役員との掛け合いがありました。なかなか和やかなスタートです。

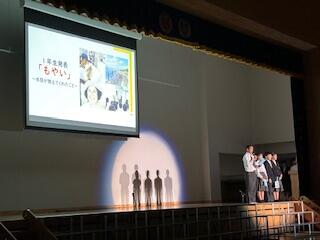

◎1年生発表「もやい~水俣が教えてくれたこと~」

|

|

|

1年生は7月に行った集団宿泊教室での学びをきっかけに、水俣病資料館の語り部をされている杉本肇さんから学んだ、当時の水俣のこと、自分の家族のこと、今の水俣のこと、未来を生きる私たちへのメッセージなどを、プレゼンや構成詩で発表しました。また、自分たちにとっての「もやい」を、大漁旗やハイヤ節で精一杯表現してくれ、本校1年生の「やる気」が伝わる発表でした。

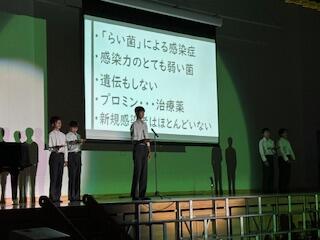

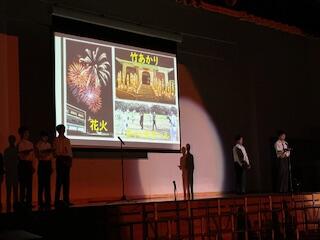

◎2年生発表「語り継ごう 私のふるさと」

|

|

|

2年生は二部構成で、第1部は、ハンセン病問題について、中 修一さんの講話をもとに学習を進めてきた内容を、プレゼンテーションにまとめ発表しました。また第2部は、修学旅行の事前学習として、沖縄戦を中心に戦争の悲惨さと平和の尊さ、命の大切さを学んできたことを構成詩にまとめ発表しました。2年生は大変プレゼン能力が高く、学んできた「正しい知識」が伝わる発表だったと思います。

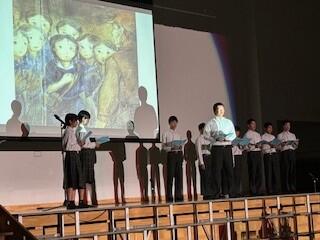

◎3年生発表 構成劇「わたしの宝物」

|

|

|

|

|

|

3年生は、合志楓の森中学校が開校して以来3年間、総合的な学習の時間に取り組んできた「ハンセン病問題」についての学び「KAEDE’S PRIDE PROJECT」の集大成を発表しました。ハンセン病歴史資料館の企画展「私のそばにあった宝物展」を見学したり、恵楓園自治会副会長の太田さんのDVDを見たり、2019年ハンセン病家族訴訟の証言集などを読んだりしながら考えてきた内容を、プレゼン、演劇、朗読、合唱という構成劇の形で発表しました。特に元患者さんの家族に焦点を当てた劇は圧巻で、社会からハンセン病への差別を無くすという強い「願い」が伝わってきました。今この時期でこんなにも込み上げてくるものがあるのですから、「卒業式は式辞をちゃんと言えるだろうか」と校長は心配になってきました。

◎合唱コンクール(別掲:ここをクリック)

◎吹奏楽部発表「Let’s enjoy music!!」

|

|

|

今年度も学習発表会の大取を吹奏楽部が務めてくれました。今年度は県吹奏楽コンクール銀賞の実力を発揮し、学習発表会を盛り上げられるよう3曲を披露し、会場を楽しい雰囲気に包んでくれました。特に3曲目のジャンボリミッキーは、みんなで楽しく踊って大変盛り上がりました。

なかよしフェスタ(特別支援教育小中合同レクレーション)

なかよしフェスタ(特別支援教育小中合同レクレーション)

|

|

|

|

|

|

本日(11/1)の2・3・4校時、体育館で特別支援学級小中合同レクレーション「なかよしフェスタ」を開催しました。このような小中の交流行事はどの中学校区でもやっていますが、校舎一体型の本小・中学校の場合は、移動などの物理的な面倒もないので助かっています。

本校3回目のなかよしフェスタは、これまでと趣向を変え、ニュースポーツを行いました。もみじ学級(中学校)の生徒たちは、競技を自分が楽しむだけでなく、各グループのリーダーとしてわかば学級(小学校)のお友達のお世話も頑張っていました。このようなお世話を通して、コミュケーションの力を高めたり、自己の存在感や有用感を味わったりできるのは、もみじ学級の生徒にとってとても大切な学習の場面であると思います。

なお、来年度わかば学級からもみじ学級へ進学してくる予定のお子さんについては、すでに小学校・中学校の間で情報共有を始めています。個別に行うべき支援や合理的配慮について、早い段階から準備や計画が進めやすいことも、合志楓の森小学校・中学校の大きなメリットです。

また、この行事の様子は、小学校のHPにも掲載されていますのでリンク(こちらをクリック)をはっておきます。

乳幼児との交流学習(3年生)

乳幼児との交流学習(3年生)

|

|

|

|

|

|

3年生は家庭科の学習の締めとして、今日(30日)から3日間、クラス毎にかえでの森こども園を訪問し、「乳幼児との交流学習」を行っています。この活動は今年度が初で、コロナ禍の制限が解けたおかげでようやくできるようになった活動です。

本日は3年2組が訪問し、未満児さんから年長さんまでの園児たちと、グループに分かれ交流をしました。どのように接してよいか分からず、初めはボーッとつっ立っている生徒もいましたが、お兄さん・お姉さんが来て園児たちは大喜び。徐々に慣れ、たくさん交流することができていました。

それにしても、かえでの森こども園は、菊池恵楓園の木立の中にたたずむとても素敵な保育園でした。菊池恵楓園の敷地全部が園庭です。私(校長)が訪問している間、大きな声で泣きわめくような園児の様子は全くなく、園児の心身の安定にこの環境は良い影響を与えているのではないかと推察しました。

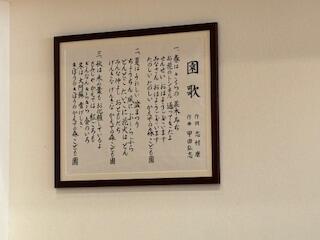

また、菊池恵楓園自治会の 志村 会長が作詞された園歌を見つけました。菊池恵楓園の自然を讃えるこの歌詞の中に、入所者の皆様の希望の光を園児たちの成長に重ねる崇高な思いを私は感じました。

なお、明日が3年3組、明後日が3年1組が訪問する予定です。

生徒会選挙討論会及び投票

生徒会選挙討論会及び投票

|

|

|

27日(金)の5・6校時に体育館で、本校3回目となる生徒会選挙の討論会及び投票が行われました。

討論会では、1年生のAグループは「『やりぬく力』とは、また『やりぬく力』を身に付けるには」、Bグループは「『協働する力』とは、また『協働する力』を身に付けるには」のテーマで、2年生は、テーマ①「みんなが安心して過ごせる学校を創るには」とテーマ②「小中併設の本校の利点とそれを活かした活動」で討論を行いました。

これらのテーマは、小学校・中学校が合同で進めている研究への関連や、現在本校で起きている生徒指導上の課題に対応するものです。これらに対して、本校のリーダーとなろうとする生徒たちから、大変しっかりした考えを聞くことができたそうです。

なお、昨年度と同様、小学6年生も討論会を参観しました。その上、本年度も6年生は模擬投票をしてもらいました。

また、開票の結果は、本日の7校時にオンラインで発表され、執行部役員となる5人が決定するそうです。惜しくも落選する人が出てきますが、その意欲を買って、委員長・副委員長、代議員等、活躍できるポストに就けるよう配慮がなされるそうです。(松本 先生からの情報提供)

プレ合唱コンクール(3年生)

プレ合唱コンクール(3年生)

|

|

|

本日(26日)は午後から、3年生のプレ合唱コンクールを行い、各クラス、課題曲「大地讃頌」と自由曲の2曲を歌いました。

昨年度の合唱コンクールでも審査をしていただいた 赤星 誠司 先生にお越しいただき、講評をいただきました。また、歌唱指導もしていただき、これからの練習に活かせるアドバイスをいただきました。

まだ各クラスとも少ない練習時間でしたが、赤星先生のアドバイスを受けて歌うと、歌声がさらに響くようになり、音程も正確にとれるように大きく成長しました! 残り10日で、合唱コンクール本番となります。3年生の集大成をお見せできるよう、毎日の練習に励んでいきたいと思います。(矢野 先生からの情報提供)