学校生活(ブログ)

実力テスト(1・2年)・学年末テスト(3年)

実力テスト(1・2年)・学年末テスト(3年)

|

|

|

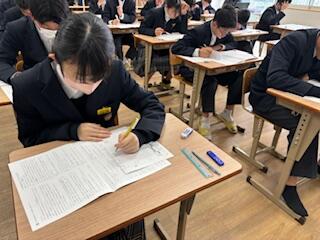

昨日(10日)と本日(11日)の2日間、1・2年生は実力テスト、3年生は学年末テストを実施しました。今回のテストは、県の各教科研究部会が作成したテスト(いわゆる「県版テスト」)ですので、1年後・2年後に必ず進路選択を迎える1・2年生にとっても、自身の実力を知る良い機会になると思います。

写真は本日の2校時のテストの様子(左から1の4国語、2の1国語、3の1理科)ですが、国語科担当の 光永 先生にテストの難易度をたずねてみると、「定期テストとレベルは変わらない」とのことでした。しかし、2年生の数名の生徒に聞いてみると、「こちらのテストが難しく感じた」とのこと。実力テストは何が出題されるか分からないことがその理由のようで、逆にとらえれば、テスト範囲がはっきりしている定期(中間・期末)テストでは、しっかりテスト対策をして臨めているという証拠かもしれません。

冬休み明け集会

冬休み明け集会

|

|

|

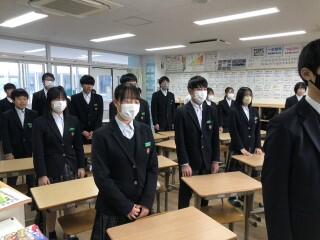

本日(9日)の1校時、冬休み明け集会を行いました。今回も寒さに配慮してオンラインで行いましたが、冒頭には能登半島地震や羽田空港の航空機事故の犠牲になられた方々の冥福をお祈りし、黙祷を捧げさせていただきました。

その後、私(校長)からの話では、やがて8周年を迎える熊本地震を振り返り、その際に全国全国の皆様から数多くの支援をいただいたことを思い出しました。また、その復興のための様々な事業で熊本県は景気が良くなったこと、その後もTSMCの進出で一種のバブル経済状況になっていることを述べ、いつかバブルがはじけたとしても、自分の人生をしっかり歩んでいける力を、今この中学生の時期に身に付けてほしいという旨を話をしました。

最後に、3年生は進路実現に向け精一杯の努力をして、1・2年生の記憶に残る最後の中学校生活を送って欲しい、1・2年生のはその姿をしっかり記憶に残して、次年度につなげてほしいとお願いをしました。

門松作り

門松作り

|

|

|

|

|

|

本日(23日)、合志楓の森中学校PTA主催で「門松作り」を行いました。中学校は東門に設置する門松を担当し、今回も黒石原自治会の皆様にお世話になり、参加した生徒会執行部・各委員長・福委員長の11人の生徒も、作り方を教えていただきながら一緒に製作しました。

本年度は、先に校門右側の門松を自治会の皆様に製作してもらい、生徒たちはそれを見てから、左側の門松を自分たちだけで製作することにしました。「ああだ、こうだ」とお互い声を掛け合いながら楽しく製作していましたが、出来上がったのを見ると、左右どちらも遜色ない立派なものになっていました。

おかげてとても良い新年(令和6年)を迎えられそうです。生徒会書記の 下田 君がお礼の挨拶の中でも述べていましたが、地域の皆様に支えられ、見守られて子供たちが成長していることを改めて実感させていただきました。

冬休み前集会

冬休み前集会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

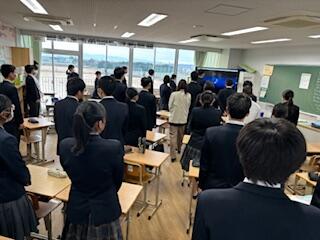

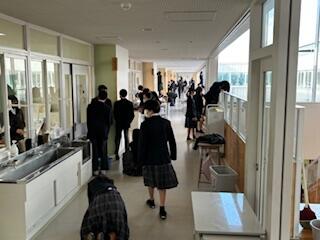

本日(22日)の1校時に冬休み前集会を行いました。今回は、新型コロナウイルスやインフルエンザ対策ということではありませんが、寒波の到来で体育館では寒すぎるだろうということで、オンラインでの開催としました。

集会の前には、たくさんの表彰をさせていただきました。部活動だけでなく、壁新聞コンクールをはじめ、文化・学習面でも多くの表彰があり、文武両道の合志楓の森中学校であることを誇らしく思いました。

集会ではまず、生徒代表として、1年の井上さん、2年の藤崎さん、3年の中島さん、生徒会書記の下田君が、後期前半の振り返りと冬休みや後期後半へむけての抱負を発表しました。それらの発表が素晴らし過ぎて、その後の私(校長)の話の中で言おう思っていたことは、ほとんど言われてしまいました。

そこで、私の校長講話では、全学年の技術の授業に入っていることから、「全生徒の良さや個性が分かって嬉しい」ということや、このような教員不足を補うため、自分の進路選択の一肢に「学校の先生」を加えて欲しいという話をしました。またタブレット(今回は特にeライブラリ)を活用して、「主体的な学習を進めてほしい」ともお願いしました。

集会の後には、大掃除がありました。みんなよく頑張ってくれたので、綺麗にな校舎で新年を迎えられそうです。

小中合同の授業研究会(3年英語)

小中合同の授業研究会(3年英語)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

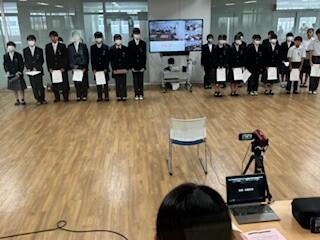

本日(20日)の5校時、3年2組英語の研究授業がありました。このような小中合同の授業研究会は、本小・中学校ではいつものことですが、今回は授業者が小学校の 岡田 先生(ALTはラルフ先生)でした。中学校英語の教員免許を持つ 岡田 先生は、英語の少人数指導を行うため、本校教諭の兼務辞令をいただいており、日頃から3年生の授業を指導いただいています。本日はその授業の様子を小中両方の先生方に披露し、互いの研修を深め合いました。

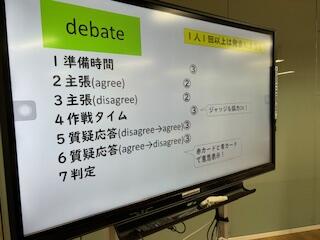

授業の中身は、英語によるディベートで、「Time is more important than Money.」と「Summer is better than Winter.」の2つのトピックで行いました。主張の部分については、agree・disagreeの両チームともによく考えていましたが、面白くなるのは質疑応答の時間ですね。岡田 先生は、その部分でも生徒たちの発想を旨く引き出し、生徒たちの英語力(というか「対応力」あるいは「どうにかする力」)をサポートしていただいていました。さすが小学校の先生らしいきめ細やかさだと感心しました。

また、授業研究会では、小学校の先生から「小学3年生では、相手の伝えるのに電話がよいか、手紙がよいかを考えさせる授業がある。こういったベースになる力をどう育て、繋いでいくか。」という質問もあり、なるほど9年間を見通した本小・中学校ならではの議論になっているなと感じました。

なお、1学級40人近く在籍するの現3年生は、少人数指導をすることによって、より個に対応する丁寧な指導が可能となっています。現1年生は来年度、35人学級から40人学級に戻り、現3年生のような「教室にギューギュー」の状況になります。そういった意味でも、次年度も「少人数指導加配」を必ず継続していただきたいと、県教育委員会に申請しているところです。

性に関する指導講演会(3年)

性に関する指導講演会(3年)

|

|

|

本日(15日)の5、6校時、3年生は「性に関する指導」講演会を行いました。本来は参集して行う予定でしたが、ご承知のようにインフルエンザが流行していることを踏まえ、オンラインで行いました。講師は山鹿市民医療センターの産婦人科医としてご活躍されている 片渕 美和子 先生にお招きし、「生命をつなぐこと」という演題でお話を聞きました。

まずは生命の誕生のビデオ視聴から始まり、LGBTqから性感染症・性被害の話まで、中学卒業を前にした生徒たちにとって、現実的で不可避な内容を詳しくお話しいただきました。性に関する正しい知識だけでなく、産婦人科医だからこそ言える命の尊さを伝えていただいたと思います。生徒たちはその話をしっかり受け止め、自分の頭で未来予想図を考えてくれたのではないかと思います。

縦割り人権集会

縦割り人権集会

|

|

|

|

|

|

本日(12日)の3・4校時、多目的室と各教室をオンライン会議(Zoom)で繋いで、小5~中2の各1組の縦割りの人権集会を行いました。本来は、体育館に参集して行う予定でしたが、インフルエンザの流行に対応し、急遽オンラインに切り替えました。また、3年生は学級閉鎖のクラスがあり、入試等を控えた時期に延期できないことも考慮して。残念ながら不参加とし、3年生が取り組んだ内容を人権教育主任の 小山 先生から報告してもらうことに留めました。

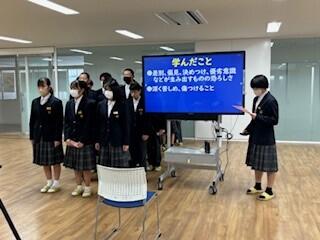

しかし、他の学年の発表を聴いたり、お返しの言葉を返したりする中で、子供たちは、差別やいじめ等に対するお互いの認識を深め合うことはできたと思います。小学生・中学生のどの学年の発表も、人権学習で学んだことをしっかり伝えることができていましたが、特に昨年度まで小学生だった中学校1年生が、中学生らしい発表で成長ぶりを見せることができたことは、小学生にとってよい刺激になったのではないでしょうか。

なお、この縦割り人権集会の昨年度の取組については、先日の熊本県人権子ども集会における実践報告の中で、県下全公立(小・中・高・特支)学校へ向けて、発表したところです。

また、明日は各学年2組(含6年4組)、明後日は各学年3組(含1年4組)が縦割りで人権集会を行う予定です。

箏の練習(1年音楽)

箏の練習(1年音楽)

|

|

|

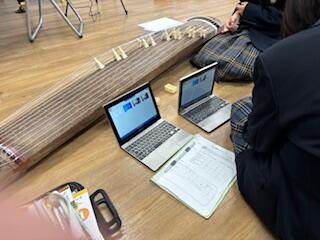

最近、私(校長)は、チョー多忙で、なかなか教室を見て回る余裕がないのですが、久しぶりに3階へ上がってみると、音楽室から、箏(こと)の音が聞こえてきました。様子をのぞくと、1年生の音楽で、箏(こと)の学習をしています。♪ さくら〜 さくら〜 ♫ の聞き慣れたメロディですが、演奏はちゃんと「もうすぐお正月」の雰囲気になるレベルですね。また、日本の伝統音楽をハイテクを活かして練習しています。指先の動きをタブレットの動画に撮って確認するなど、音楽担当の 矢野 先生は「さすがICTに強いな!」と思いました。

修学旅行(2年生・沖縄)3日目

修学旅行(2年生・沖縄)3日目

【更新終了】上段ほど最新です。(引率の先生方からの情報をもとに編集しています。)

◎国際通り(班別行動)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最後は国際通りでのお買い物です。昼食もとりました。限られた予算の中で、アレもコレもお土産の選択に大忙しでした。中には、ちょっと怪しげな外国人と名乗る人からアクセサリーを買わないかと声をかけられて、うまく交渉していた生徒もいました。昼食は、がっつりお店の中で食べる班、コンビニで済ませる班、ハンバーガーをテイクアウトする班、食べるか食べないかで揉めている班、様々でした。

自主行動なので先生方は温かく見守っていました。

◎沖縄科学技術大学院大学

|

|

|

|

|

|

大学コースでは初めに沖縄科学技術大学院大学の説明を聞き、広い敷地内を案内して下さり、周りの自然を感じながら、科学の世界の一端を垣間見ることができました。

教授の部屋や、ありの研究室、スーパーコンピューター室などを見ることが出来ました。

見学が終わり、「どうやったら入学できますか?」と質問する生徒もいたり、「大学見学出来て良かった!」という声もたくさん聞くことが出来、とても刺激になった見学でした。

◎首里城公園

|

|

|

|

|

|

午前の最初は2つのコースに分かれて活動しました。一つは首里城見学コースです。現在、首里城は火災後の再建中で、再建の様子が外から見える作りになっていました。

遙か琉球の彼方へ想いを馳せて見学しました。

◎朝食

|

|

|

3日目を迎えました。体調不良者ゼロ、順調に前進しています。朝食もしっかり摂りました。

昨日のバイキングビッフェ並みのメニューに加え、海鮮丼やワッフル・パンケーキそしてと6種のブルーシールのアイスクリームとちょと心配になるくらい充実していました。バスガイドさん曰く、修学旅行はなかなかお目にかかれないリゾートホテル、ということでした。

では、出発します。

修学旅行(2年生・沖縄)2日目

修学旅行(2年生・沖縄)2日目

【更新終了】上段ほど最新です。(引率の先生方からの情報をもとに編集しています。)

◎ちむどんどんフェスティバル

|

|

|

|

|

|

夕食後、入浴、しおりまとめが終わったら、夜の「ちむどんどんフェスティバル」レクレーション集会です。

最初、爆笑コント「スクイズ」「修学旅行」「プロポーズ」「山隈先生完コピ」で大盛り上がり。次の頭お尻ゲームでは、2年生の頭の柔軟さに驚愕しました。

その後、未成年の主張では、みんなの悩みをみんなで吹き飛ばしました。おまけの5人の先生の成年の主張では、いくつもの爆弾発言(子どもたちに聞いてください)も飛び出しました。サプライズで三池先生のバースデーのお祝いもやりました。

最後にみんなで輪になって島唄を熱唱してフィナーレを迎えました。

2年生実行委員会の企画力に脱帽です。

最後の写真は、終わった後の実行委員会の反省会の様子です。

◎ホテルへ

|

|

|

予定を少しオーバーし、ホテルに到着しました。

今回のベッセルホテルカンパーナは、北谷町のアメリカンビレッジの中にあります。アメリカサンディエゴのシーポートを再現した街です。生徒たちのテンションも爆上がりです。

予定通り夕食の時間となり、全員揃っていただきままーす。

写真は男子生徒のバイキングでの普通量です。この後、おかわりや追加、フルーツにデザート、そして飲み物といたれりつくせりのフルコースでお腹いっぱいです。もしかすると体重増で帰ってくるかもしれません。

◎美ら海水族館

|

|

|

美ら海水族館にやってきました。お目当てはもちろんジンベイザメのジンタ君との対面です。バスを降りて、歩くこと15分、イルカショー会場で楽しいイルカのパフォーマンスを観覧、そしていよいよ水族館へ。メイン水槽には、ジンタ君の悠然と泳ぐ姿に、みんな「オー」「でかーい。すごっ❗️」と感動していました。おまけに、日本に一匹しか確認されていないブラックマンタ(背中側も腹側も黒のマンタ)とジンタ君のコラボも観れてラッキーでした。雨の中でしたが、充実した一日でした。

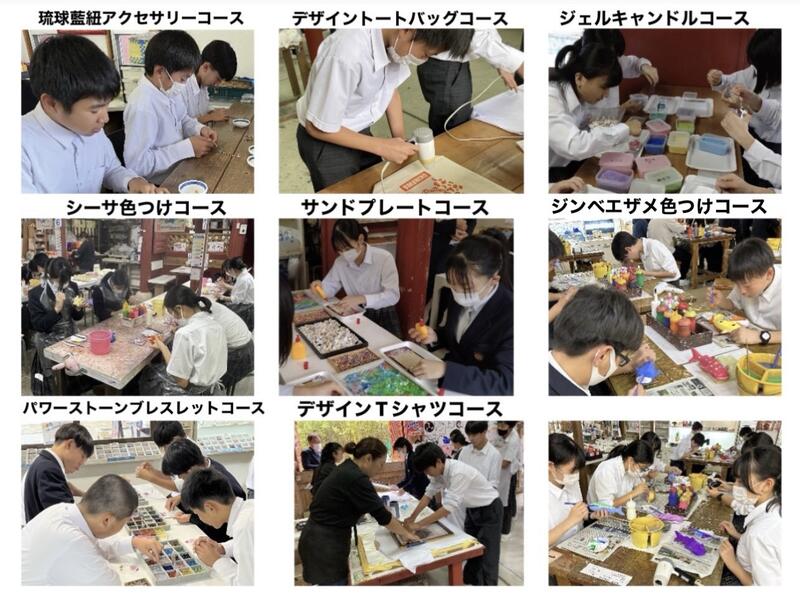

◎制作体験【むら咲むら】

|

昼食後、琉球【むら咲むら】にて8コースに分かれて体験学習を経験しました。

それぞれのコースで真剣に修学旅行の記念になる自分だけのオリジナル作品を創作しました。お土産と共に自宅に持ち帰ってきます。期待していて下さい。

◎昼食

|

|

|

ちょっと早めの昼食です。体調不良者ゼロでここまで来てます。

ちなみにメニューは、沖縄そば・ジューシー(炊き込みご飯)・サーターアンダギー・サラダです。この後は9コースに分かれて体験学習となります。

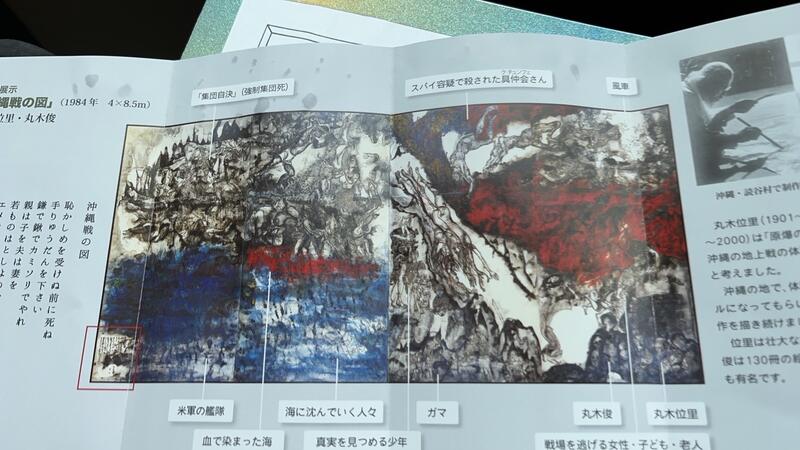

◎佐喜眞美術館【沖縄戦の図】

|

|

|

午前の最初は佐喜眞美術館でした。

佐喜眞道夫館長から【沖縄の図】 の説明を聞いて、この絵画に込められた想いやメッセージを受け取りました。

館長に質問する時間には、多くの生徒が質問をしました。講話を終わられた館長が部屋に戻られる際に、「今日は感動した...子供たちがよく育っていますね。素晴らしい生徒さんです。」というお褒めの言葉を頂きました。