学校生活(ブログ)

体育大会に向けた全体練習・団練習

本日(5/1(水))から、5月に入りました。本校では、本格的に体育大会の練習が始まっています。

雨が多く、室内の練習となっていますが、場所等を工夫しながら、取組を進めています。

全体練習では、ラジオ体操や開会式の動きを中心に行いました。

体形移動など、各団のリーダーが声を出して支持している姿が印象的でした。

練習は始まったばかりですが、大きな声が出ています。屋外に出た時にどうなるのかがとても楽しみです。

そのあとは、団ごとに応援演舞の練習をしました。

どの団も複雑な動きを取り入れながら、限られた時間の中で団員に効率的に動きを伝えています。

どんな演舞になるのか、とても楽しみです。(文責 高田)

わかば・もみじお見知り会を行いました。

本日(4/30(火))午前中に、わかば学級・もみじ学級のお見知り会を行いました。

開会のあと、中学生が手本となり「エビカニクス」で体をほぐしました。

担当の先生からは、お見知り会の流れの確認があり、「なべなべ底ぬけ」「フラフープくぐり」「王様じゃんけん」などのレクリエーションが提示されました。その後、班ごとに持参したカードをもとに自己紹介をしました。

どの班も中学生がリードしながら、交流を深めることができました。

王様ジャンケンでは、最後の王様に勝ち、手作りカードをもらう児童生徒たちがいる一方で、負けて悔しがる児童生徒もいました。とても楽しい時間を過ごすことができました。

最後の感想発表では、「チームで目標が達成できたので良かった。嬉しかった。」等の感想を発表していきました。

今回の企画をしていただいた先生方、進行や手本をしてくれた児童生徒のみなさん、ありがとうございました。 (文責 高田)

代議員認証式と3年副委員長任命式を行いました。

本日(4/30(火))、1校時に代議員認証式と3年副委員長任命式を行いました。

各学級の代議員と各専門委員会の副委員長が紹介された後、代議員長と副委員長の代表生徒に任命書を渡しました。

そのあと、代議員長から「一人一人が考えて行動する学校にしていきたい。考動は考えて動く、ということです」と抱負が述べられました。

そのあと、校長からは生徒会活動の目的として

①人間関係づくりを学ぶ場であること。

➁学校づくりに参画する場であること。

➂問題解決の力をつける場であること。

の3点を確認しました。

認証式が終わると無言退場を行うために「無言」のプラカードを提示して生徒に退場を促すリーダーたちの姿がありました。

この後は、毎日の日常生活はもとより、体育大会、生徒総会と行事が続いていきます。生徒会活動をとおして、どのような人間関係を築き、一人一人が過ごしやすい学校をつくっていくのか、一人一人が「考動」していきましょう。

(文責 高田)

選手決め

本日(4/26(金))、体育大会に向けて、各学級で選手決めを行いました。

学年リレーや団対抗リレー、俵上げ等、自分たちの力をいかに引き出せるのか、というところで真剣な話し合いが行われていました。

これから、団練習や学年練習が行われていきますが、熱中症やけが等に注意ながら、体育大会本番を迎えてほしいと思います。

体育大会のテーマである「飛翔 ~仲間と団結して 築く青春~」に到達できるよう1日1日を仲間とともに取り組んでいきましょう。(文責 高田)

小中合同校内研修を実施しました。【第2回】

4月24日(水)、午後に第2回小中合同校内研修を実施しました。

10月25日(金)に実施される合志市教育委員会研究指定の「小中一貫教育推進校」研究発表会に向けて、小中の研究主任を中心に、着々と準備を進めています。小中一体型校舎という強みを生かした特徴的な取組の一つです。

最初に研究主任から、本日の研修の流れの確認が行われました。

そのあと①授業づくり部会 ➁学びのルーブリック部会 ➂学習環境づくり部会 ④人権教育部会 ➄特別活動部会 ⑥特別支援教育部会 の6つの部会から、本年度の共通実践事項の提案がありました。

さらに、特別活動担当から、小中の9年間で身につけ付けさせたい「資質・能力」である「やり抜く力」「伝える力」「協働する力」(YTK)について具体的な提案がありました。

具体的にどのような場面でどんな活動をするのか、その活動の目的は何か、を活動の例の一つとして、実際に職員でグループワークを行いました。

3人から4人で一つの班をつくり、出された「お題」を皮切りに、一人10秒の待ち時間で、ワードを出して最も文字数の多いグループが優勝というグループワークでした。

「お題」は、「や」から始まるワードでした…。もっとも文字数の多かったグループは…。

これらの活動を体験することで「やり抜く力」「伝える力」「協働する力」について理解を深めました。

最後に小中合同の各部会で本年度の取組等について協議して終わりました。

本研修を担当された先生方、各部の発表された先生方、準備等ありがとうござました。また、参加された先生方も積極的にご意見等出していただき充実した研修となりました。 (文責 高田)

結団式

本日(4/24(水))、午後体育大会に向けて結団式を行いました。

本年度のテーマは「団結 ~仲間と団結して築く青春~」です。

生徒からのアンケートをもとに、今回のテーマが決定、発表され、テーマに込められた思いや願いが伝えられました。

その後、団長と団色が発表され、各団に分かれて団練習を行いました。

団員や担当職員の紹介、声出しと限られた時間のなかで、各団ごとに練習を進めていきました。

今日から4週間あまり、体育大会まで各団が全力で取り組み、感動する体育大会に作り上げていきます。

保護者の皆様におかれましては、健康管理をはじめとして、様々な面でお子様のサポートをお願いすることになりますが、体育大会の取組についてのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 (文責 高田)

いろいろな学び方

学校が始まり4週間目を迎えました。授業もオリエンテーションがほぼ

終わり、本格的な内容に入っています。

国語では、漢字の書き取りを練習していました。漢字の画数を声を出して数えながら、書き順を手でなぞって練習していました。そのあと、ワークに何度も反復練習していました。

美術では、光が斜めからあたっている球体のデッサンが行われていました。うまく描くポイントとして

①隠れていて光が当たらない場所を指す「陰」 ➁光が当たることで生まれる暗い部分を指す「影」

➂反射光を描くこと。 この三つが抑えられました。

数学では、一次式の計算がテンポよく行われ、別の学年では、タブレットを用いた二次方程式の計算が行われていました。

運動場では、スポーツテストの50メートル走が行われていました。

授業内容や学ぶ方法は様々ですか、どの授業も、熱心に課題に取り組む生徒たちの姿が印象に残りました。

様々な授業をとおして、それぞれが自分なりに学び方を身につけていけたらと思います。(文責 高田)

体位・視力・聴力測定を行いました。

本日(4/23(火))、1、2校時に体位・視力・聴力測定を実施しました。

1年生は、測定の前に、測定方法や注意点をプレゼンテーションを活用しながら担任から説明を受けました。

その後、各教室で視力測定をした後に、体位や聴力を測定していきました。

視力検査では、測定していない生徒は「YTKタイム」(Yはやり抜く力、Tは伝える力、Kは協働する力)を設定して学級で行う自己紹介についての内容を綴ったり、個別学習したりしている学級もありました。

測定は滞りなく終えることができました。担当の先生方、ありがとうございました。また、測定が円滑にできるよう協力してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。(文責 高田)

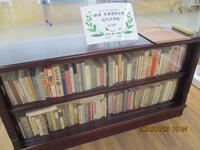

名著を寄贈していただきました。ありがとうございます。

本日(4/22(月))、手嶋 敬 様(NPO 種蒔く人 代表)が来校され、明治時代から昭和時代に書けての文学作品(復刻版)を寄贈していただきました。

とても貴重なもので、国語や社会の授業のなかで紹介されるような書物が並べられています。

与謝野晶子、夏目漱石、島﨑藤村、森鴎外、堀辰雄、小林多喜二等…著名な作家の名著を寄贈していただきました。

それらの本を手に取ると、本当に味わい深い、重厚さが伝わってきます。

是非、図書室で本を手に取ってみてください。私自身も学生の時に読んだ名著をもう一度読んでみたいと思います。

手嶋様、ご多用中にもかかわらず、貴重な本を寄贈いただき心より感謝申し上げます。 (文責 髙田)

授業参観、PTA総会、PTA役員決め及び学級懇談会、ありがとうございました。

授業参観では、1、2年生は担任の授業でグループ活動を中心とした学級活動を実施しました。

3年生は、各学級で進路学習を行いました。

その後の職員紹介、PTA総会は、保護者の方々にはお子様の学級に入っていただきオンラインで実施しまし移動等による時間短縮を図りました。

最後にPTA役員を各学級で選出していただき、学級懇談会を実施しました。

ご多用中にも関わらず、たくさんの保護者の方々に参加していだたきました。ありがとうございました。今後も様々な学校行事や活動がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

最後になりましたが、PTA役員の皆様には、前日の夜までご来校いただき、様々な準備をしていただきました。心より感謝申し上げます。(文責 高田)