学校生活(ブログ)

今やICT活用バリバリ(1年国語)

今やICT活用バリバリ(1年国語)

|

|

|

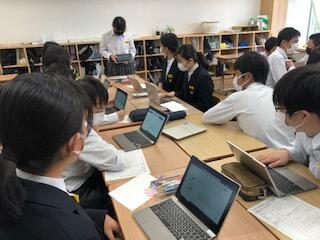

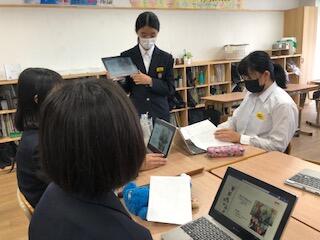

本日(23日)の5校時、1年3組の国語の授業をのぞくと、「私の好きなものをエッセイに書こう」という学習課題でプレゼンテーションを取り入れた表現活動をしていました。

グループでの発表会でしたが、発表者がプレゼンに使うスライドは、Teamsで互いのタブレットに共有されています。スライドの出来映えもなかなかのものですが、感心したのはスピーチの方です。まだ中学1年生ですよ。この子たちが3年生になった時、どこまで表現力が進化を遂げているのか楽しみであり、ちょっと末恐ろしい気もします。

なお、指導いただいている 光永 先生は、タブレットが導入された頃、「私、苦手てで‥‥。」とおっしゃっていましたが、今やICT活用バリバリの「イケてる先生」です。

吹奏楽部第1回定期演奏会

吹奏楽部第1回定期演奏会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(21日)の13:00から、本校体育館において吹奏楽部の第1回定期演奏会が行われました。中学校・小学校の児童生徒、保護者の皆様、ご招待した皆様、学校関係者等、雨天の中、約220人の皆様にご来校いただきました。

演奏会は2部構成で、第1部はクラシックステージで、吹奏楽コンクール等で演奏した3曲(「ブルー・スプリング」「アトラス〜夢への地図〜」「交響的詩曲 走れメロス」)を演奏してくれました。第2部は、ポップスステージで、流行のポップスからディズニーメドレー、私(校長)がリクエストした演歌まで、幅広いジャンルで演奏してくれました。途中、楽器の紹介や本日、引退する3年生の挨拶と3年生のみの演奏もあり、和やかな雰囲気の中に感動もありました。

ご承知の通り、本校の吹奏楽部は創部1年足らずです。沢山のご寄付や企業版ふるさと納税など、多くの皆様のご支援でここまで活動してくることができました。本日の定演は、そういうお世話になった皆様に感謝の思いを伝える意味でも素晴らしい演奏会になったと思います。

そして、アンコールの「風になりたい」。会場が一体とたった雰囲気に、何とも心地良い気分になった校長なのでした。

2年生のクラスマッチ

2年生のクラスマッチ

|

|

|

昨日の1年生に引き続き、本日(17日)の5・6・7校時には、2年生のクラスマッチがありました。2年生は、本来グラウンドでサッカーを行う予定でしたが、昨晩からの雨によりぬかるんで使えないため、急遽体育館で、ドッジビーとドッジボールを行いました。

前半のドッジビーはフリスビーがスポンジで当たっても痛くないため、全員が楽しく参加できていたようです。後半のドッジボールは、会議のため私(校長)は見ることができませんでしたが、さすがに体格が大きくなった2年生。かなり迫力ある闘いになったそうです。

どのクラスも、自分がプレーしていない時はクラスの仲間をしっかり応援するなど、1年間を一緒に同じクラスで過ごした仲間との絆や友情を深めることができたのではないでしょうか。

1年生のクラスマッチ

1年生のクラスマッチ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(16日)の5・6・7校時、1年生のクラスマッチがありました。1年生は、男女別に全員参加するドッチボールに加え、各自が選択して行う4つの競技(大縄飛び、フラフープ、ダンス、フリースロー)を行い、点数制で争いました。

どのクラスも、本日に向けて練習をしてきていようで、大縄飛びやフラフープなどはかなりレベルの高い争いになったと思います。また、フリースローやダンスでは、選手以外の生徒たちが一生懸命応援する姿も見られました。さらに途中でインタビューや円陣を組んで気合いを入れる時間をとるなど、運営上の工夫もあり、大変盛り上がるクラスマッチとなりました。本年度もあとわずかな期間となりましたが、1年間を一緒に同じクラスで過ごした仲間との絆や友情を深めることができたと思います。

最後のドッチボールも大いに盛り上がりました。中学校の1年間で体が相当大きくなった男子のブレーも見応えがありましたがが、普段はあまり見せないような女子の肉食系?のプレーに、私(校長)は、いざとなったときの女子の凄さを感じました。

進路学習講話(1・2年生)

進路学習講話(1・2年生)

|

|

|

本日(14日)の6・7校時、体育館で1・2年生の全生徒を対象に進路学習講話を行いました。

講師には、令和5年度に熊本工業高校に新設される「テキスタイルデザイン科」の 松尾 登希子 先生をお招きし、学校や学科の紹介に加え、これからの時代を生きる高校生に求められる資質等についてのお話しをいただきました。なお、松尾 先生は、本校の 井上 竹久 先生の大学の後輩とのことです。

「テキスタイル」とは、繊維を表す言葉の総称で、主に布製品における生地を意味しますが、広義には繊維系新素材を含み、繊維だけでは言い表せない多様性を秘めているそうです。IoT等の技術やウェアラブル等の新時代の製品やサービスが益々発展することが予想される中、注目を集める分野と言えるでしょう。

工業系やアパレル系の進路を目指す生徒はもちろん、そうでない生徒にとっても、今回の講話が未来を生きる自分自身を思い描くきっかけとなり、自分の夢を膨らませることにつながってくれたらいいなと思います。

公立高校入試の合格発表

公立高校入試の合格発表

|

|

|

本日(6日)は公立高校入試の合格発表日です。熊本県立高校は熊本県教育委員会のHP上、熊本市立高校は当該校のHP上に、受検番号で合格者の発表がありました。

実力があれば、それだけ難しい高校にチャレンジしようとするので、後期(一般)選抜でも、残念ながら受検者全員の合格とはなりませんでした。しかし、第一高校や熊本北高校等、1.5倍を超えるような本校の生徒が数多く受検した高校の競争倍率からすれば、かなり高い合格率と言ってよいでしょう。さらに、前期選抜の内定者も加えると、公立高校が第一希望である生徒のその希望の達成率はさらに高くなります。しかも、二次募集の受検を希望することになる生徒はいないようです。

写真は、10:30から武道場で行っている合格者の召集の様子です。「合格、おめでとう」と喜び合った後、各高校の招集日など、重要な点について担任の先生と確認をし合っていました。

なお、残念ながら第一希望の公立高校への合格が叶わなかった生徒は、13:00から小会議室へ登校し、併願しすでに合格している私立高校への手続き等を確認することになっています。

令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式

令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

春の息吹が感じられる今日の(3月3日)良き日、記念すべき「令和4年度 合志市立合志楓の森中学校 第1回 卒業証書授与式」が10:00から本校体育館で挙行されました。

未だ新型コロナウイルス感染対策のための制限がある中でしたが、本校は体育館大きいため、1・2年生も全員参列し、「初代卒業生」の門出を祝福することができました。

国歌静聴の後、まず校長から卒業生93人全員に手渡しで卒業証書を授与しました。時間制限の関係で大規模校ではなかなか難しい一人一人への授与が本校ではでき、「おめでとう」と直接声をかけられたことは、校長としてもとても嬉しく感じています。その後、校長の式辞となりましたが、何回も込み上げてくる感情を何とか抑え、最後まで読み上げることができました。式辞の骨子は 学校便り「楓の誉(第11号)R5.2.28」(こちらをクリック)の内容とほぼ重なっていますので、こちらもご参照いただければ幸いです。

生徒会長の 中村 さんの「贈る言葉」、元生徒会長の 三村 さん「別れの言葉」も、卒業生・在校生のどちらの心にも届く実に感動的な内容でした。新設校である合志楓の森中学校の歴史の一歩が確かに刻まれ、伝統として引き継がれようとしていることを実感しました。お別れの歌も、卒業生は涙溢れる中、精一杯歌ってくれたと思います。

卒業生保護者代表の 木村 様(PTA体育委員長)のご挨拶も心に染みる内容でした。また過分のお礼の言葉を頂き、教職員一同恐縮しているところです。

卒業生は式終了後、各学級に戻り、担任の先生方と最後の学活を行いました。式の最中は何とかこらえていた子も、この場では感極まっている様子が見られました。

ご列席いただいた 中島 合志市教育長や小学校の 角田 校長先生からも、感動的な式でしたとお褒めの言葉をいただきました。卒業生やその保護者の皆様はもちろんのこと、この式にかかわっていただいた全ての皆様に、心よりお礼申し上げます。

義務教育最後の給食(3年生)

義務教育最後の給食(3年生)

|

|

|

|

|

|

3年生は、本日が義務教育9年間の最後の給食となりました。本日のメニューは、ちらし寿司・はなふのすまし汁・さわらフライ・ナッツ和え・ひし餅風三色ゼリー・牛乳で、昨日は焼肉にケーキがありましたから、2日連続でご馳走メニューです。高校等への進学後は、お弁当が必要になります。食べれなくなって有難みが分かるのでしょうが、もし再び給食を食べたいと思ったなら、将来はぜひ、小・中学校の先生になってほしいと思います。

なお、今日も生徒たちは全員同じ方向を向いての黙食。新型コロナのせいで、「この子たちは、中学校生活で一度もグループを作ってワイワイと楽しく食べたことがないのか‥‥。」と思い、複雑な心境になりました。

第3学年の修了式

第3学年の修了式

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本日(2日)の3校時、3年生は卒業式の予行練習に引き続いて体育館に残り、第3学年の修了式を行いました。

まず、元生徒会書記の 河﨑 さんが、中学校3年間を振り返って発表をしました。明日の式辞にそのまま使えるぐらいの立派な振り返りで、それを聞くだけで「気分はもう卒業式」という感じでした。

次に私(校長)から各学級の代表生徒に、修了証(通知表の裏面に「第3学年の課程を修了したことを証する」と書いてあります)を授与しました。

その後、校長の話になりましたが、卒業する3年生への思いは、明日の卒業式で話しますので、「2つの最後のお願い」をしました。最後には、教育委員会からの卒業記念品を前もって生徒たちに贈りました。

それで修了式は終了と思ったところ、生徒たちから「待ってください」と私に声がかかりました。そして各クラスの代表の生徒が、私へのお礼の言葉ともにメッセージカードを渡してくれたのです。こんなサプライズをされたら、もうダメです。出てくる涙を止めきれませんでした。

卒業式の予行練習

卒業式の予行練習

|

|

|

|

|

|

本日(2日)1・2校時、卒業式の予行練習を行いました。3年生はこれまで何回か練習をしてきていますが、1・2年生を入れた練習はこれが最初で最後です。それでも、約9割の出来には仕上がっており、あとは若干の微調整をすればいいくらいです。

ただし、体育館は底冷えします。明日は晴れの天気予報ですが、放射冷却現象のため、午前中の気温は今日以上に低くなりそうです。ご列席いただく保護者の皆様は、防寒対策をしっかりなさってご参加いただきますようお願いします。