学校生活

0826 2学期始業式

今日から2学期が始まりました。大掃除をした後、始業式を行いました。各学年の代表が夏休みの思い出と2学期の抱負について発表しました。校長からは、「上手な挨拶、質のいい挨拶をしよう」という話をしました。2学期も「失敗をおそれず挑戦する坂中生」をめざします。

0823 NCT最終日

今日はNCTの最終日でした。全16回、猛暑の中、ほぼ全員が最後まで完走しました。日焼けした顔がとても輝いて見えます。苦しさを乗り切った後の達成感を味わうことができたのではないでしょうか。これを自信にして、2学期も多くのことにチャレンジしてほしいです。

0819 NCT再開

今日からNCTが再開です。9日間の休みはどのように過ごしたのでしょうか。久しぶりに生徒たちの笑顔を見られてうれしかったです。さあ、夏休みもあと1週間。そろそろ新学期の準備です。

0809 また逢う日まで

夏休みから始まったNCTや部活動が、明日からしばらく休みになります。休み中も生活のリズムを崩さずに、元気に過ごしてほしいと思います。次に登校するのは19日。夏休みの宿題もきっと終わっていることでしょうね。

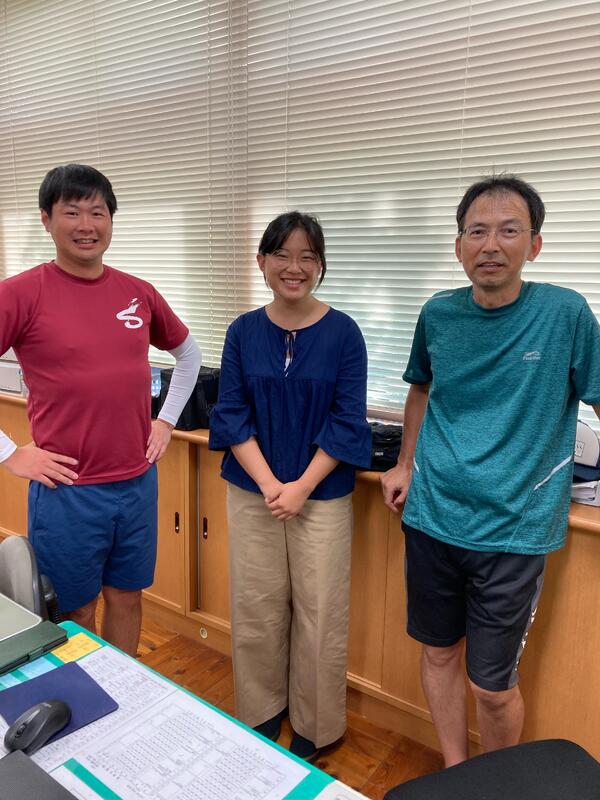

0808 新しいALT

新しいALTの先生が来校されました。日本に来るのは初めてだそうです。早速インタビューしてみました。

(Name):「Hannah Hu」

(Birthplace):「L.A.(Grew up in Wyoming)」

(Hobby):「Drawing,Photography,Watching Movie」

(message to students):「I'm so excited to meet all of you! I hope we can try our best and learn a lot together!」

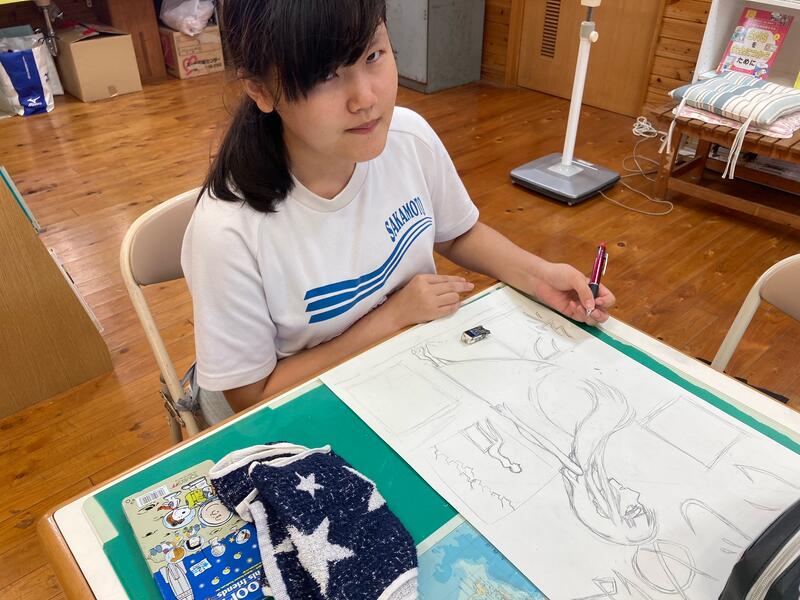

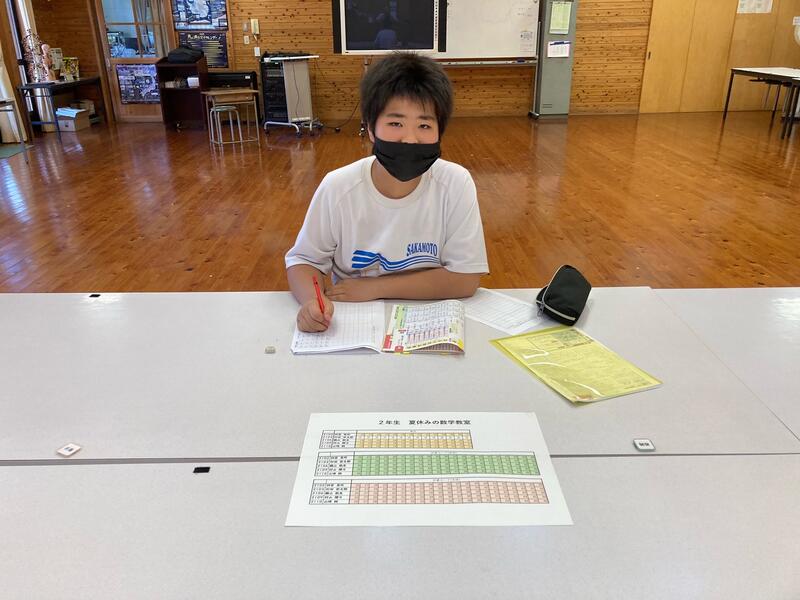

0805 宿題の進捗状況

夏休みも残り半分くらいになりました。宿題の進み具合はどうですか?

今日も図書室ではNTCを終えた生徒が、夏休みの宿題に取り組んでいました。今週も暑い日が続きそうです。栄養と休養をしっかりとって、元気に過ごしましょう。

0802 新キャプテン

バドミントン部の新キャプテンに就任したK・Hさんに意気込みを聞きました。

「まだわからないことが多いけど、みんなを引っ張っていけるように頑張りたいです。試合では、みんなが声を出して試合し、県大会出場をめざします。」

明日は、T中と練習試合があります。新チームの健闘を祈ります。

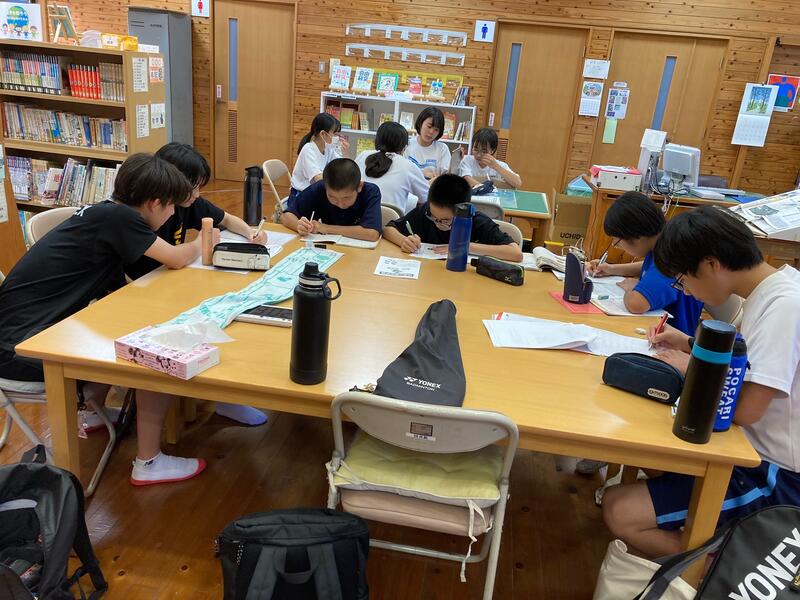

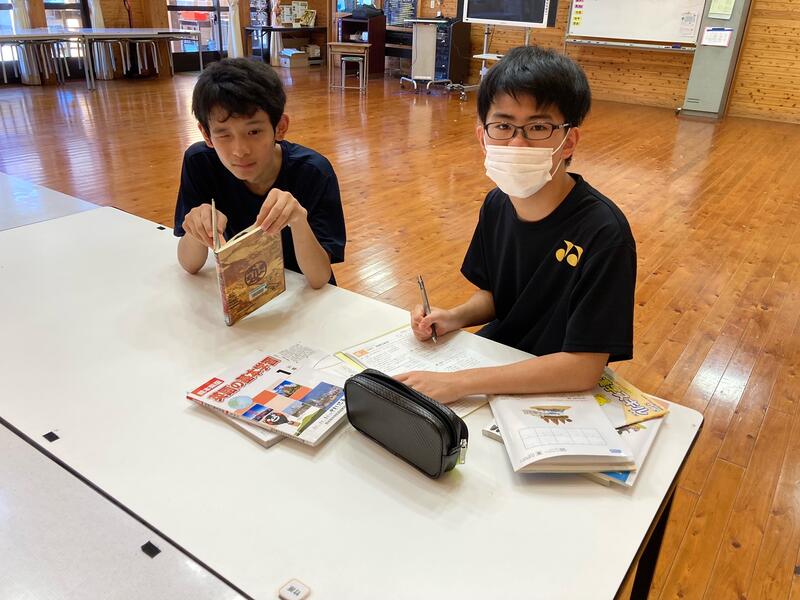

0801 N・C・Tの後も・・・

今日から8月です。夏休みも順調に消化しています。毎日のNCTも軌道に乗ってきました。生徒たちはNCTの後も自主学習をしたり、部活動をしたり、さらなる体力向上へ向けてトレーニングしたりと、それぞれの目標に向かって挑戦しています。頼もしいです。夏休みが終わった時の成長した姿が、今から楽しみです。

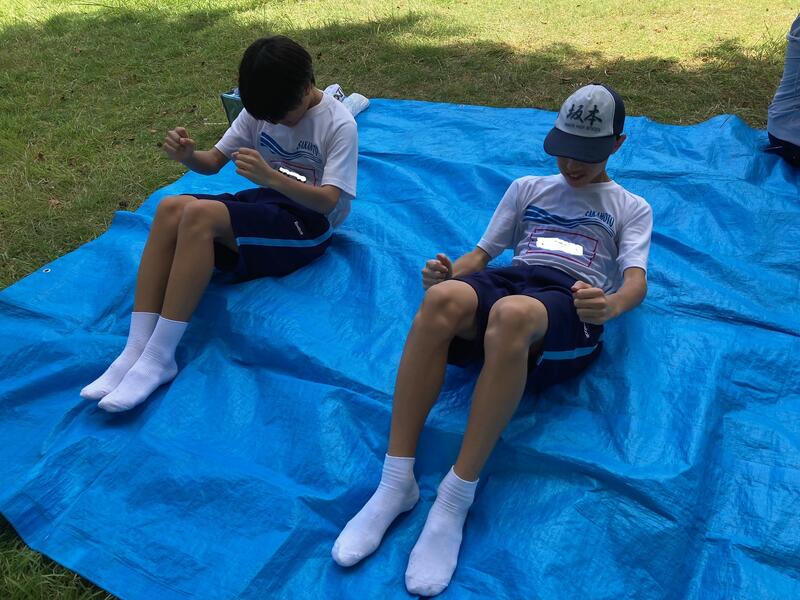

0729 今日のN・C・T

夏休みも10日ほどが過ぎました。生徒たちは毎日の猛暑に負けず、元気に頑張っています。今日のNCTはアタックコースが1500mのタイムトライアル、ファンコースが登校坂の往復(約4㎞)を行いました。少しずつ体力がついてきているようです。表情にもたくましさが感じられます。苦しいことにチャレンジしている姿は輝いて見えます。頑張れ坂中生!

0725 今日のN・C・T

今日のNCT「ファンコース」のメニューは、動画を見ながらシェイプアップダンスをしました。そういえば昔、「ビリーズブードキャンプ」というのが流行りました。結構きつかったおぼえがあります。継続できればかなりの効果があると思うのですが・・・

NCTの後は、学習会です。それぞれの課題を自主的に行っています。中には、もうほとんど宿題をやり終えた生徒もいるようです。今後も充実した夏休みを過ごしてほしいです。