学校生活(ブログ)

鳥栖西中学校との交流(第2回)

鳥栖西中学校との交流(第2回)

|

|

|

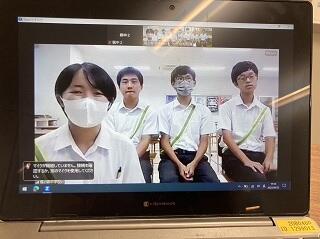

22日(金)の放課後、生徒会執行部の生徒たちは、鳥栖西中学校の生徒会との第2回目の交流を行いました。

実は夏休み明けに、生徒会役員が作成したハンセン病学習の動画を鳥栖西中で視聴してもらっており、今回はその内容を中心に交流しました。鳥栖西中の役員からは、「教科書やネットだけでは分からなかった内容まで知れました」、「学ぶことの大切さが分かりました」などの感想が聞かれました。

また、これまでの交流を通した感想を述べ合う中で、鳥栖西中の役員からは「毎回の交流で、自分たちの想像をはるかに超える発表をされ、楓の森中のレベルのすごさを感じました。自分たちも頑張りたいです。」と言ってもらえました。本校執行部の生徒たちは、きっと達成感や自己有用感を持ったことでしょう。

さらに、フリートークの中では、鳥栖西中の生徒会長から「交流が終わるのが寂しく、名残惜しい。今後も何か繋がっていきたい」という話があり、お互い学校宛の年賀状を書くことになりました。お互い実り多い交流になったと思います。(生徒会担当の 森 先生からの情報提供により作成)

「レ・パヴィヨン」の演奏会(芸術鑑賞会)

「レ・パヴィヨン」の演奏会(芸術鑑賞会)

|

|

|

|

|

|

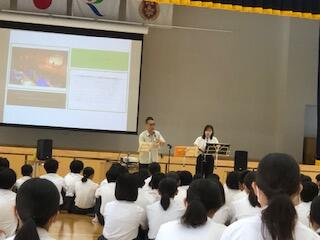

本日(14日)の3・4校時、体育館において、芸術鑑賞会を行いました。今年度も文化庁再興事業が通り(昨年度は小学校に便乗)、クラリネットアンサンブルの「レ・パヴィヨン」(田中 正敏 様、添石 紗静 様、尾方 優佳 様)をお招きし、演奏を聴くことができました。代表の 田中 様は、東京学芸大学や平成音楽大学の講師として、後進の指導にあたられており、本校の音楽担当の 矢野 先生も教え子の1人です。

モーツァルト、バッハ、ベートーヴェンといった古典音楽も、アレンジをされたり、メドレーにされたりして、中学生にも「どっかで聴いたことがある」という感じで、馴染みやすく聴きやすい演奏をしていただきました。

また、田中 様は、クラリネットアンサンブルの活動を全国的各地で行うだけでなく、海外でのコンクールの審査員もお務めになっています。国内外でご活躍のプロの演奏を間近でお聴きすることができ、音楽がド素人の私(校長)でも、「クラリネットの音色って、こんなにも優雅で迫力があるのか!!」と驚かされました。また、演奏会の途中では「クラリネットからのSDG’s」というプレゼンもしていただき、生徒たちは興味を持ちながら、しっかり演奏に聴き入っていました。

さらには、矢野 先生との師弟共演でとても盛り上がり、最後は「情熱大陸」で締めていただきました。生徒たちにとって、心が潤うとても素敵な時間になったと思います。

前期期末テスト

前期期末テスト

|

|

|

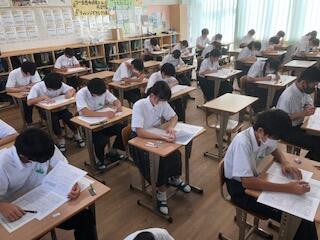

本日から3日間(11日~13日)は、前期の期末テストです。1日目が1年生(家、国、美)・2年生(社、英、体)・3年生(国、理、音)、2日目が1年生(社、理、音)・2年生(理、国、美)・3年生(美、体、英)、3日目が1年生(英、数、体)・2年生(数、音)・3年生(社、家、数)の日程で行われます(2年生の技家は、20日(水)に実施)。今回は3学年とも9教科の長丁場のテストになりますが、最後まで諦めずテストにチャレンジしてほしいと思います。(写真は1校時、左から1年3組、2年3組、3年3組)。

なお、テストが終わった教科は、直ちに教科を担当する先生が採点をし、学校が設定した期間にテスト返しをします。また、その結果(点数)は、合志市が全ての学校に導入している「スズキ校務」という校務支援ソフトに入力して、成績処理をします。さらに通知表の評定は、定期テストに結果に加え、小テストや提出物、日々の授業の様子等も、この校務支援ソフトに入力(加味)して、算出できるようになってます。

これらのデータは、指導要録や高校入試に必要な調査書等ともリンクしており、以前と比べればかなり効率的に校務を処理できるようになってはいます。しかし、テスト問題の作成や採点は、従前通り先生方の一番大変な仕事であり、それらを行う時間が未だ勤務時間外になっている先生が多いという現状は見られます。

菊池恵楓園・慰霊竹灯りボランティア始動

菊池恵楓園・慰霊竹灯りボランティア始動

|

|

|

|

|

|

現在、昼休みには、菊池恵楓園の慰霊祭における「竹灯り」による慰霊(飾り付け)のため、自主的に応募した生徒たちがボランティアで竹灯りの制作活動を行っています。

竹は菊池恵楓園敷地から切り出し、竹灯りをプロデュースする会社「CHIKAKEN(ちかけん)」さんの力を借りて、飾りのサイズにカットをしました。その作業は、私(校長)と 川内 先生もお手伝いし、その後、私の軽トラックで学校に運んで来ました。

まずは、穴を開けるデザインがされた型紙を貼り付ける作業です。その後、その型紙に従い、竹用キリを着けたインパクトドライバ等で穴を開けていくことなります。今月の22日(金)までに作り上げて、その後菊池恵楓園の納骨堂周辺に飾り付ける予定です。どのような美しい飾り付けになるか、今から楽しみです。

夏休み明け集会

夏休み明け集会

|

|

|

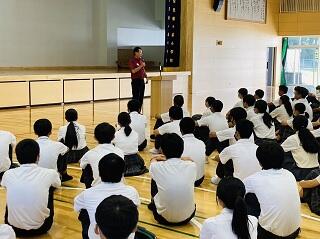

本日(28日)の1校時、体育館において夏休み明け集会を行いました。

まず、私(校長)の話では、人工関節手術のため、しばらく学校を離れていて生徒のみなさんと会うのが久しぶりであることを述べました。その後、夏休み中に公表された全国学力・学習状況調査の結果が、本校3年生はとても良好であったことを伝えました(このことについては別途お知らせします)。

また、夏休み中にも本年度のキーワードである「協働」と「貢献」の場面がたくさんあり、前期後半や後期前半もこれら視点を大切にして活動に取り組んでほしいというお願いをしました。

このことにも関連しますが、私の話の後には、環境・ボランティア委員長から、菊池恵楓園での「竹灯りボランティア」の呼びかけがあり、小山 先生からは「県人権子ども集会」での合志楓の森小学校・中学校の実践発表についてのお知らせと連絡がありました。

恵楓園、交流会

恵楓園、交流会

|

|

|

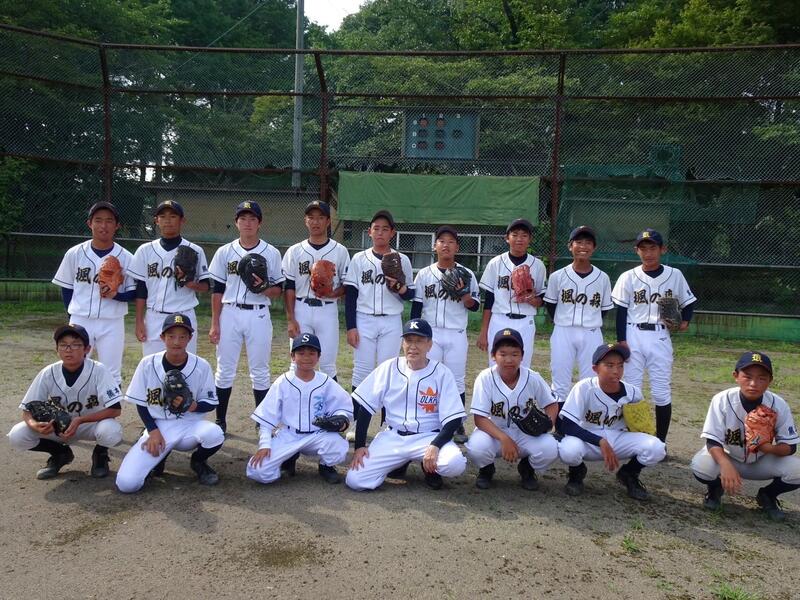

7月28日(金)、野球部が菊池恵楓園の太田明さんとの交流会に参加しました。現在、恵楓園歴史資料館で行われている「私のそばにあった宝物展」の企画の1つで、太田さんにとっての宝物である「野球」との思い出について、生徒たちに伝えていただきました。

当時の少年舎チームのユニフォーム(レプリカ)を着て、太田さんとキャッチボールをしたのは1年生の黒木くん。たくさんの報道陣に囲まれて初めは緊張した様子でしたが、堂々と取材の受け答えもすることができました。

菊池恵楓園のグラウンドの歴史や、太田さんの野球にかけてきた想いを知った、野球部キャプテンの井手くんは「小学校の時にこのグラウンドには来たこともあったけど、そんなに長い野球の歴史があったという事は知りませんでした。太田さんに言われた通りスイッチを入れて、これからもっと練習頑張ります!」と話してくれました。

次の日も、野球部は朝早くから練習試合だったそうです。頑張れ!合志楓の森中野球部!

熊日朝刊7月29日27面にも記事が掲載されており、昨日のRKK.KKTのニュースでも紹介されました。ぜひご覧いただけたらと思います。

なお、恵楓園との交流の様子は本校2年生壁新聞チームが取材、追跡中です。

表敬訪問

表敬訪問

|

|

7月27日(木)、本校の空手道競技の皆さんが市の表敬訪問及び激励会に参加しました。

当日は、選手の紹介や荒木市長より、熱い激励の言葉をいただきました。

空手道競技チームは、8月9.10日に鹿児島県にて行われる、九州中学校総合体育大会(空手道競技)に参加します。皆さんの健闘を祈ります。応援をよろしくお願いします。

1年生集団宿泊教室 ④

1年生集団宿泊教室 ④

|

|

|

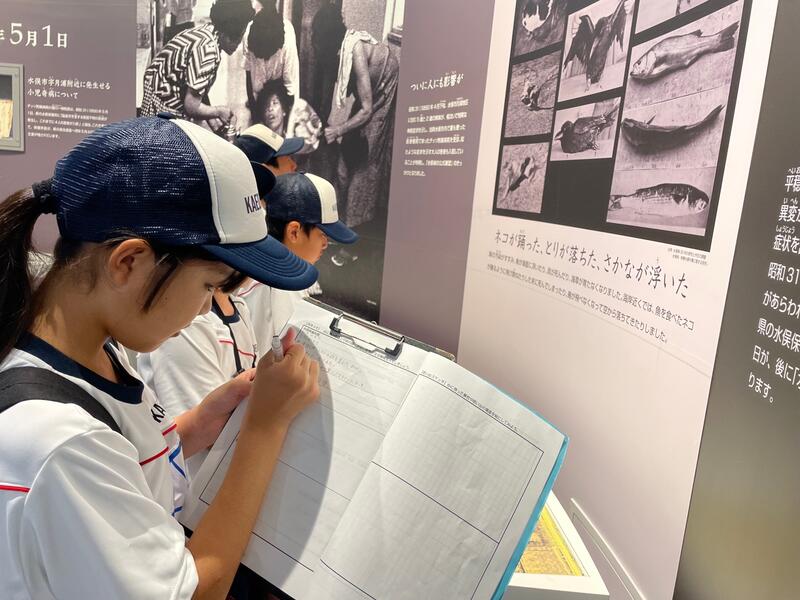

現在、エコパーク水俣での学習が終わりました。水俣病資料館、水俣病情報センター、熊本県環境センターの3箇所をクラスごとにローテーションで、見学をしました。水俣病資料館では、たくさんの展示物を見ながら積極的にメモを取っていました。学校でも、DVD教材や読み物資料での学習をしてきましたが、やはり本物に勝る教材は無いなと感じました。情報センターや環境センターには、体験型の展示物もあり、楽しみながら環境について学びました。

これで、学習の全工程が終了となります。「先生、もう帰るんですか?集団宿泊早すぎます!」と生徒たちはとても名残惜しいようです。たくさんの学びの詰まった2日間でした。

今から学校へと戻ります。これ以降は、安全メールにて学校への到着時刻をお知らせいたします。よろしくお願いいたします。

もみじ学級 トウモロコシ収穫と販売会

もみじ学級 トウモロコシ収穫と販売会

|

|

7月18日(火)夏休み直前に、畑のトウモロコシのひげが茶色になってきたので、トウモロコシの収穫をしました。手でちょっとななめに動かすと、パリっといい音がしました。他にも、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスも収穫しました。トウモロコシはみんなでちょっとずつ味見・・・

「甘い!」「おいしい」と大満足でした。

みんなで協力して、大きさの選別・袋詰め・値段決め・接客の練習をしたら、いよいよ「トウモロコシ販売会」です。先週予告ポスターを貼ってお知らせはしてありましたが、トウモロコシは先生方に予想以上の売れ行きで、20分くらいの間に全ての商品を買ってもらうことができました。

1年生集団宿泊教室③

1年生集団宿泊教室③

|

|

|

|

|

|

おはようございます。集団宿泊2日目の朝を迎えました。昨晩は10時に消灯でしたが、どの部屋もしっかりと時間を守り、ぐっすりと眠れたようです。朝の健康観察も終わり生徒たちは皆元気いっぱいです。

昨日の午後は、風がなかなか止まず、残念ながらペーロン船体験は中止となってしまいました。しかし、ライフジャケットを着用し、海でのマリン活動をたっぷりと満喫することが出来ました。波にプカプカと揺られる人、海で泳いだ人、水辺の生き物をつかまえた人、砂浜で貝殻を拾う人、それぞれの方法で芦北の海を楽しむことが出来ました。

中には「先生、生まれて初めて海で泳ぎました!本当に海ってしょっぱいんですね!」と話した生徒もおり、良い経験になったようです!

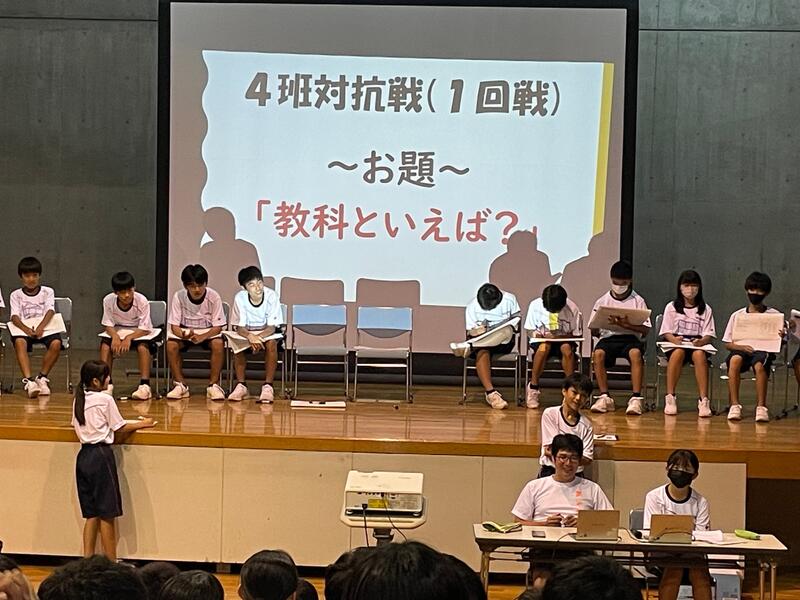

夜は文化ホールに集まり、レクレーション集会を行いました。班対抗で点数を獲得していく、クラスマッチです。企画から準備、運営まで、各クラスの実行委員が頑張ってくれました。回答者用のフリップも、環境都市の水俣に行くのだから!と、再生紙を活用して作るこだわり。フリップ作りは環境ボランティア委員が作ってくれました。結果は1年2組が優勝でした。

1日フル稼働で身体と頭脳を使った生徒たち。10分前行動、5分前集合もすっかり当たり前になりました。部屋の片付け点検も終わり、今から退所式です。

今日は水俣病資料館を見学します!

1年生集団宿泊教室②

1年生集団宿泊教室②

|

|

|

現在、午後の活動に向けてそれぞれの部屋で休養をとっています。天候に恵まれ、海の色もとても綺麗です。

気温が高いことから熱中症のリスクを考え、午前中の所内ウォークラリーは、少し散策範囲を狭めて行いました。地図を確認しながら、芦北青少年の家周辺を歩きながらチェックポイントに設置されているクイズを解いて行きました。暑さで歩き疲れ、途中遅れてしまう班員もいましたが、班長を中心にまとまり、励まし合いながら活動が出来たようです。きちんと時計を見ながら、全ての班が制限時間内にホールに帰ってくることが出来ました。

昼食は海を臨むテラスの木陰でおにぎりを食べました。多い人で4個も食べました!潮風に当たりながらの愛情たっぷりのおにぎりは、また格別だったようです。

午後のペーロン船はやや風が強く実施が微妙ですが、風がやむのを願いながら海辺でのマリン活動を楽しみます!

気温は高いですが、子供たちは元気いっぱいです!

1年生集団宿泊教室

1年生集団宿泊教室

|

|

|

1年生の集団宿泊がスタートしました。残念ながら、発熱等の体調不良で参加できない生徒も3名出ましたが、その他の生徒は元気です。それぞれのバスでレクレーションが行われ、楽しく過ごすことが出来、気が紛れたのか車酔いが心配された生徒も元気です。

無事に、芦北青少年の家に到着することが出来ました。

今から入所式です。

熊本県中学校総合体育大会・推戴式

熊本県中学校総合体育大会・推戴式

|

|

|

7月13日(木)の昼休み終了後、熊本県中学校総合体育大会の選手推戴式が行われました。出場する種目や選手の紹介があり、選手代表がこれまでの思いや大会への決意を述べました。また、教頭先生、生徒代表から激励の言葉を受け、大会参加生徒は士気を高めていました。

今週末から大会は始まります。菊池郡市の代表として、仲間の思いを胸に、それぞれのベストを尽くしてくれることを期待しています。

本校PTA主催「恵楓園歴史資料館」見学学習会

本校PTA主催「恵楓園歴史資料館」見学学習会

|

|

|

7月7日(金)の授業参観の前の時間を使って、本校PTA主催の「恵楓園歴史資料館」見学学習会が開催されました。おそらく、歴史資料館が開館して以来、PTAの主催行事として歴史資料館の見学学習会を行うのは本校PTAが初なのではないでしょうか(本校調べ)。

本校の永清PTA会長曰く、「子どもたちがしっかり学んでいる。大人も学ばないと子どもたちの疑問や質問に答えきれない。」そんな想いで、この企画が始まりました。どうせやるなら、授業参観と抱き合わせで・・・保護者も仕事のお休みが取りやすいのでは、とPTA役員さんの発案でこの日となりました。当日は、20名ほどの参加者が集まり、熱心に見学をされていました。次回開催は未定ですが、確実に2回目がありそうです。

水俣病学習の講話

水俣病学習の講話

|

|

|

先日、7月4日の5・6校時、1年生は水俣病学習の講話を聞きました。講師は、杉本肇さんです。杉本さんは、水俣病患者家族として、水俣病学習資料館で語り部活動をされています。先月、合志楓の森小の5年生が水俣に校外学習に行きましたが、その時に資料館でお話いただいたのも杉本さんだったとのことで、ご縁を感じる講演会となりました。

講話では、当事者でしか語れない当時の水俣の様子や、これまでの杉本さんの生き方について語っていただきました。差別によって分断された人との絆を、もう一度つなぎ直そうと始まった『もやい直し(仲間づくり)』は、今では水俣の誇りになっています。講話の最後には「覚悟をもつと人間は強くなれる。覚悟ができたら必ずそこに希望が見えてくる。だから、夢や希望を捨てずに生きて欲しい。その希望に向かって、コツコツと心をこめて努力をしてほしい。前向きに生きることが大切です。」との子どもたちへの励ましをいただきました。

1年生は7月18~19日に芦北・水俣に集団宿泊に行きます。「環境首都」水俣の美しい自然を五感で感じ、なかまとの絆を深める機会にしてほしいと思います。

本校初の茶話会

本校初の茶話会

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7日(金)の午後、授業参観に引き続き学級懇談会になりました、今回は新型コロナの制限が緩和されたことも踏まえ、お菓子や飲み物等を準備した茶話会という形で行うことができました。

写真を送っていただいた 川内 先生からは、どのクラスも和気あいあいの雰囲気の中、有意義な意見交換や交流ができていたようだったとのことです。保護者さん同士がお互いを知り合っていただいていることは、担任の学級経営にもよい影響があるもの思います。ありがたいことです。

七夕に願いを★

七夕に願いを★

|

|

|

7/7(金)は、「七夕」でした。各クラスに七夕が飾ってありました。ちょっと、願い事を見てみたら、「プロッカー選手になれますように・・・」「志望校に合格できますように・・・」「彼氏(彼女)ができますように・・・」と子どもたちのリアルで切実な願い(想い)がたくさん書いてありました。中には、「〇〇さんの怪我が早く治りますように」と書いているやさしい子もいました。そんな色々な願いを見ると、自分の修学旅行を思い出します。

修学旅行先での、ある僧侶の方のお話です。

「人は人格が高まると共に願い事も変わる・・・自分のことが中心となる願い『お金持ちになりますように・・・』等は、私欲。人格の完成には、まだまだ時間がかかる。それに対して『世界が平和になりますように・・・』『親が長生きしますように・・・』等は、無欲であり、それを『願』という。人格の完成に近づいている状態」と話されました。そのときは、「なるほど・・」と感動しました。

あれから50年もの歳月が過ぎ、今の私は、「宝くじが当たりますように・・・できれば1等前後賞」なんて願いを思い描きます。まだまだ、人格の完成には、ほど遠い自分がいます。「もっと自分が成長しますように・・・」。あっ、これも自分の事でした。(教頭)

小中合同研究授業(その裏番組で・・・)

小中合同研究授業(その裏番組で・・・)

|

|

|

7月5日(水)の5限目は、小中一貫教育をテーマとした、小中合同の研究授業を行いました。授業クラスは、中学3年2組、授業者はT1:本村教諭、T2:別府教諭、ALT:ラルフ先生のTT3人体制で行われました。英語の授業でしたが、みんな楽しそうに授業が展開されました。6限目以降は、先生方全員が参加しテーマに沿った授業研究会が行われ、活発な意見交換がなされました。

|

|

さて、この研究授業の裏番組は各クラス自習でした。各クラスで自習課題が出され、黙々と自習に取り組む姿が見られました。先生がいなくても、きちんと主体的に自学(自習)ができる生徒は、家庭学習も懸命に取り組むことができます。写真は、3年1組と3年3組です。どちらも、集中して自習(自学)をしていました。さすが受験を意識し始めた3年生だなと感心しました。1.2年生もがんばっていましたが・・・今日は3年生が一歩リードしていたようです。

もみじ学級のカレー作り

もみじ学級のカレー作り

|

|

|

昨日(3日)はもみじ学級生徒で、カレー作りをしました。カレーに入れる野菜(たまねぎ・にんじん・じゃがいも)は全て、校内の畑で収穫したものです。お米を洗うのは人生初(!)の生徒もいれば、ジャガイモの皮むきに悪戦苦闘の生徒、すでに料理人並の手つきでテキパキとカレー作りをする生徒もいて、「経験ってやっぱり大事だ!」と再確認しました。

煮込む時はちょっとオシャレにローリエを入れて、香りのよいおいしいカレーができあがりました。みんなでおいしくいただきました。今日の経験を活かして、今度はお家でカレー作りに挑戦してほしいです。

ハンセン病問題研修(現地学習会・園長講話及び歴史資料館見学)

ハンセン病問題研修(現地学習会・園長講話及び歴史資料館見学)

|

|

|

|

|

|

本日(28日)の小中合同の校内研修は、人権教育の研修として、ハンセン病問題の現地学習会(勤務3年目の教職員)並びに園長講話及び歴史資料館見学(勤務1・2年目の教職員)を行いました。またそれに併せ、本校生徒会の執行部役員と人権委員会の生徒たちも現地学習会を行いました。

現地学習会では、監禁室や火葬場、隔離の壁、納骨堂等へ足を運び、3人の講師の方から直接説明を受けました。生徒たちの見学の態度は真剣そのもので、ハンセン病問題に係る人権教育の推進校の生徒である自覚(これを本校では「Kaede's Pride」と呼んでいます)を感じました。また、講師の方のお話では、ポストコロナで中学生が現地学習をしたのは、今回が初めてのことだそうですが、まるで修学旅行の一場面を見ているような感じもしました。今後、他都道府県から熊本県への修学旅行のコースに、この菊池恵楓園が検討されていると聞いています。そのお膝元の教職員・生徒として、さらにハンセン病問題を含め、様々な人権課題への認識を深めていかなければならないと思いました。